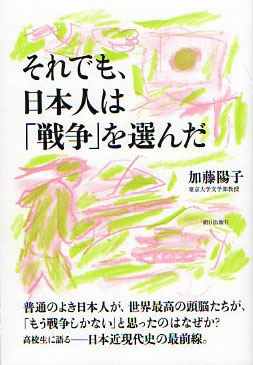

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(加藤陽子著)を読む(1)】 [本]

日露戦争が勃発する直前、桂太郎首相は、日本では7のつく年に必ず外国との紛争か戦争があったと話したとか、話さなかったとか。明治7年には台湾出兵があり、17年には韓国との紛争があり、27年には日清戦争があった。すると37年はいよいよ日露戦争かと話したという噂が飛び交っているとドイツ人医師ベルツが日記に書き残している。

この予言はみごとに的中。さらに言えば、実際には存在しなかった明治47年(1914)に、日本は第一次世界大戦に突入している。桂太郎のラッキー7の予言があたるのは、これが最後になるが、その後も日本は外国とのさまざまな紛争に直面し、また大きな戦争を繰り広げていった。

その後を年表風にたどってみると、

大正7年(1918) シベリア出兵〔7の年だ〕

昭和3年(1928) 張作霖爆死事件〔大正17年とすればこれも7がつく〕

昭和6年(1931) 満州(正式には満洲)事変

昭和12年(1937) 盧溝橋事件(日本でいう「支那事変」)

昭和16年(1941) 太平洋戦争

戦前のというか、明治憲法(大日本帝国憲法)体制下の日本は、国自体がまさに10年ごとに戦争を繰り返す戦争マシーンだったのである。

太平洋戦争での敗北後、64年間、日本は外国との深刻な紛争や戦争を経験することなく、平和な経済大国へと変身を遂げたようにみえる。だが、その間、戦争がなかったわけではない。東西冷戦といわれる時代でも、東アジアでは中国の国共内戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争と「熱い戦争」がつづいた。これらは日本の自称する「大東亜共栄圏」内の紛争であって、もし明治憲法体制がつづいていれば、とうぜん日本はこれらの地域に直接介入したはずである。

もしそうなれば、いったいどういうことになっていたか。パラレルワールドを見るようで、何だかそら恐ろしいが、戦前と戦後はたしかに断絶しているようでいて、メビウスの輪のように、ねじれながら連続しているようにも思える。

「戦争」は暴力的なようにみえて実は理性的であり、「経済」は理性的なようにみえて実は暴力的なのではないか。そんな思いをいだきながら、新聞の広告を見て、何となくタイトルにひかれ、この本を購入し、ぼつぼつ読んでみることにした。

著者の加藤陽子は、日本近現代史を専攻する東大教授で、この本は栄光学園の「歴史研究部」の中高生17人を前に行われた2007年末の5日間の講義をまとめたものだ。だが、内容は手抜きがなくて、本格的。けっこう、むずかしい。

本書の「序章」で、著者は、戦争には相手をこらしめるという意識が、どこかにはたらいていると指摘している。それは近年の9・11事件でも、1937年の盧溝橋事件でも同じである。アメリカがアフガニスタンとイラクを攻撃するのは、日本が当時、中国に攻め入ったのと意識のうえではさほど変わらないというのだ。

第一次世界大戦後、1928年に不戦条約が締結された。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、そして日本も署名した条約だ。ケロッグ=ブリアン協定とも呼ばれる。この条約で各国は(1)国家政策の手段としての戦争を放棄し、(2)国家間の紛争解決手段としての武力を行使しないことを決めた。この条約の精神が現在の国連憲章や日本国憲法にも継承されていることは言うまでもない。

〈このような条約ができてしまった場合、戦争の概念として許されるのは、自衛戦争と、侵略国に対する制裁行為の二つに限定されてしまいます〉と著者は話している。

ところが、その後の状況はどうだったか。第二次世界大戦の惨劇がすぐそのあとに続いたし、戦後も現在にいたるまで、さまざまな戦争や民族紛争がひっきりなしに起こっている。

それでも戦争は起こる。自衛と制裁は、いつの世にもついて回るからだ。理屈はあとからついてくる。

戦争はいつも「自衛」と「膺懲(ようちょう)〔相手をこらしめる〕」から始まるといってよいだろう。

相手(国)が悪いということから戦争が始まるとすれば、戦争の物語はどうしても勝者の側から語られがちである。しかし、歴史家には、戦争に理由、すなわち歴史的根拠があることを示さねばならないという役割がある。ここで著者が例として挙げるのが、イギリスの歴史家E・H・カーの研究で、カーはヴェルサイユ=ワシントン体制がわずか20年で崩壊したのは〈敵国であるドイツが悪いのではなく、そもそも国際連盟が間違っていたのだ〉と主張した。この主張は誤解を招きやすいかもしれない。しかし、要するにここでのポイントは歴史家の立場と勇気ということだ。もちろん、歴史家とて神ではないし、1930年代の日本やドイツ、ソ連で、悪いのは自分の国だなどといったら、たちまちスパイとして処刑されてしまったにちがいない。それでも歴史家は歴史の真理を求めることを本分としなくてはならない。著者が言いたかったのは、そのことだと思われる。

気をつけなければならないのは、戦争には(戦争以外の政治過程でも)歴史の教訓なるものが都合よく利用され、それが予期せぬ事態を生む場合があることだ。著者が例として挙げているのは、西南戦争の恐怖を味わった山県有朋が、政治と軍事を分離しなければならないと考え、統帥権の独立をはかったというエピソードである。それがのちに軍部の独走につながったのは、一種の歴史の皮肉だといえる。またアメリカがベトナム戦争にのめりこんだのも、中国に共産党政権が成立したことを、おぞましい歴史的教訓として受け止めてしまったからである。歴史家は歴史の真理を探究するうえで、歴史の教訓や固定観念(イデオロギー)を疑ってみる冷静さも持たねばならない。そう著者は考えているようだ。

もうひとつ著者の指摘でおもしろかったのは、戦争の最終目的は、相手側の社会制度総体(その象徴としての憲法)を書きかえることにある、としている点だ。

現在の日本国憲法の前文を見てみよう。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを代行し、その福利は国民がこれを享受する」となっている。

主権在民といわれるものだが、(人民を国民と置き換えれば)ここにはまさしくリンカーンの「人民の人民による人民のための」という、アメリカ民主主義の理念が投影されている、と著者はいう。

象徴という地位は残されたが、天皇が国を統治するという明治憲法体制は、日本の敗戦によって、根本からくつがえされたのだ。

そして憲法第9条である。

「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を謳った憲法第9条は、最初はきつく、そして次第にゆるやかに解釈され、さらに現在ではその改正が論議されるまでにいたっている。

著者はこの憲法第9条に対する見解を示しているわけではない。

その答えを探るためには、もう一度日本帝国の戦争の時代をふり返ってみなければならない(歴史の教訓は往々にして、悪魔の誘惑に満ちているという問題はあるにせよ)。

次回からは、「本章」を読んでみることにする。

2009-08-14 09:22

nice!(0)

コメント(2)

トラックバック(0)

当時の市民に、リヤルタイムでナニがわかっていたのか?という視点と、

いまでは、ナニがわかっている、という複眼が必要ですね。

さて、

現在われわれはナニを知っているのか、いかなる情報が与えられているのか。

なにが、わかっていそうにないのか、情報はどこにあるのかどうすればみつかるのか。。

を、コドモにも、大人にも教える必要がありますね。

加藤先生。

by 古井戸 (2009-08-29 09:52)

コメントありがとうございました。この本については、ほかにもごちゃごちゃと書いております。これからもいろいろご教示いただければ幸いです。

by だいだらぼっち (2009-09-01 07:05)