辺見庸『1★9★3★7』を読む(1) [本]

いまは尋常ではない、戦争と暴力が生起している時代だ、と、著者はいいます。世界は終わりなき炉心溶融のように、自己崩壊しつつあるのではないか。

世界の終わりを「意味後世界」と名づけるならば、だれもいままで見たことのない「意味後世界」が、はじまろうとしている、と著者は予感しています。

日々平安と思っているうちに、事態はどんどん進行し、異様が異様と感じられなくなると、著者はいいます。個体はその流れに巻き込まれ、つぶされ、いつのまにか消えていきます。

「なにかとてつもない内的力にかられて」、著者は、本書を書いたといいます。なにか恐るべきことが、わが身に迫っているという予感、それが「内的力」となって、噴きあがったのでしょう。

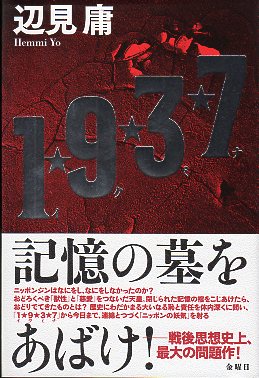

忘れてしまいたい歴史は、すでに墓のなかに隠されています。いまさら、その墓をあばくことには、ためらいもあったといいます。しかし、一度それをさらけだしてみたいという思いも、前からわだかまっていました。「いまといまの行く末を知る」ためにも、記憶の墓をあばかねばならない。何度も逡巡した末に、著者はそう決意しました。その結果、できあがったのが『1★9★3★7』という本です。

なぜ1★9★3★7、つまり1937年なのでしょうか。1937年とは、日中戦争がはじまった年、著者によれば、イクミナ、征くみな、の年です。その年、「父祖たちはおびただしい数のひとびとを、じつにさまざまなやり方で殺し、強姦し、略奪し、てっていてきに侮辱した」と、著者は書いています。

日本人はやさしい民族だとされ、それを自負してもいます。それがなぜ中国では、あのようなおぞましい蛮行に走ったのでしょうか。同一人物のなかで、慈愛と獣性は共存しうるなどと、気取った言い方をしたところで、なにも意味をなさない、と著者はいいます。それよりも、あのとき、あの場所に自分をおいてみること、そして「おい、おまえ、じぶんならばぜったいにやらなかったと言いきれるか」と問うてみること。

それは過去に向けられた問いにとどまらず、未来につながる問いとなるはずです。

都合の悪いことは不問に付すというのが、この国の伝統だった、と著者はいいます。1937年の風景もまた、日本人が忘れたがっている記憶のひとつといえるでしょう。

著者は共同通信の北京特派員時代に、堀田善衛の『時間』(1955年刊)という小説を読みました。主人公は中国人の知識人、陳英諦で、かれは南京に侵攻した皇軍(日本軍)によって、妻子を殺され、自分も殺されそうになります。その主人公の目に、日本人はどのように映ったかが、この小説のテーマといえるでしょう。

いま南京大虐殺は、忘れられるどころか、そんなものはなかったとされるような勢いです。最近は、大虐殺の責任は中国にあるという開き直った主張さえ見かけるようになりました。

戦争はもう遠くなったようにみえます。戦後70年という言い方は、70年戦争がなかったことを意味するかのようです。しかし、はたして、そうでしょうか。この70年のあいだに、世界で戦争がおこらなかった年は、1年とてなかったのではないでしょうか。

戦後70年を「平和」ということばでくくるのは抵抗があります。

実際、70歳になる著者にとっても、戦争はつい先ごろのできごとでした。著者のなかでは「戦争」─「中国」─「父」がひとつながりになって思い返されていきます。

南京大虐殺。辞書の説明は、あまりにもあっさりしていて、胸にひびいてきません。虐殺の人数もだんだんあいまいにされてきました。

著者自身も実際にそれを見たわけではありません。しかし、1937年12月17日から18日にかけ、日本軍が南京で一万余人の捕虜を大量射殺したという元日本陸軍伍長の証言ははっきりと残っており、だれもそれを否定はしません。そのしかばねの山は、高さ3、4メートルになったといいます。

軍司令部からは、「捕虜は全員すみやかに処置すべし」との命令が出されていました。殺戮に疑問をもつ兵はいませんでした。長江河岸で中国人の死体が燃やされる光景を、著者は脳裡に思いえがきます。

小説『時間』のなかには「積屍(せきし)」ということばが、何度かでてくるといいます。積み重なったしかばね。それが、南京大虐殺の実際です。

1937年7月には盧溝橋事件が発生しました。その翌月、近衛内閣は「国民精神総動員実施要項」を閣議決定、「挙国一致」の精神によって、国家総力戦に突入せよとの号令を発しました。そして、国民は、天皇が治める国家の「皇運」に、こぞって寄与するよう求められました。

最近の「一億総活躍社会」というスローガンを聞くと、これとたいして変わらないと思うのは、ぼくだけでしょうか。

総動員の牽引役として期待されていたのがマスコミです。当時はまだラジオの時代ですが、1937年10月にNHKは「国民唱歌」の放送を開始し、その第1回に「海ゆかば」を流しました。

「なにかただごとでない空気の重いうねりと震えがこの歌にはある」と、著者は書いています。「大君のための死を美化して、それにひとをみちびいてゆく、あらかじめの『弔歌』」──それが「海ゆかば」なのでした。

「海ゆかば」のしかばねと、虐殺による「積屍」は同じしかばねのはずなのに、いっぽうは大君(おおきみ)の名のもとで美化され、もういっぽうは人間として扱われていないのはどうしてか、と著者は問います。

この問いに立ち止まってみるところから、本書ははじまっています。

ゆっくり読んでいます。

2015-10-27 16:22

nice!(16)

コメント(2)

トラックバック(1)

辺見庸、姿勢を正さずにはよむことができません。

by kazg (2015-11-02 17:53)

ありがとうございます。

by だいだらぼっち (2015-11-09 06:34)