ラッセル・カーク『保守主義の精神』(まとめ) [本]

1 はじめに

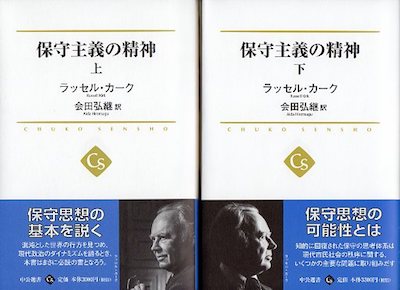

訳者、会田弘継の解説によると、著者のラッセル・カーク(1918〜94)は戦後アメリカを代表する保守思想家だという。原著は1953年に初版が発売され、その後、改訂を重ねて、1986年に第7版が出された。本書はその第7版をもとにした初の邦訳である。

アメリカにはふたつの顔がある。ひとつは自由と民主主義、リベラルのアメリカ、もうひとつは保守的で信仰心にあふれ、なによりも勤勉さを重視するアメリカ。このふたつの顔は別々ではなく、ときに交錯し、複雑な色合いをみせる。そこにさらに資本主義と戦争という創造的破壊の要因が加わると、アメリカ史はまさに熱狂のるつぼと化すのである。

その混沌のなかに、一本の鮮烈な水脈を見いだそうとすれば、それがイギリスの伝統を受け継いだ保守主義の精神ということになるのではないか。

昔、イギリスの歴史家ポール・ジョンソンの本を何冊かつくったことがある。『インテレクチュアルズ』、『現代史』、『近代の誕生』、『アメリカ人の歴史』など。そこに感じられたのは、イギリス保守主義への誇り、深い信仰心、人間本性への洞察、そして何ともいえないユーモアだった。

この本にとりかかろうとして、そんなことを思いだしたのは、ポール・ジョンソンの本を通じて、イギリスとアメリカには、ずいぶんいやな面もありながら、同時にすぐれた面もあると再認識したからだった。そこには、義理と人情、道徳や規則にがんじがらめになってしまう日本の光景とは異なる、一種からっとした理知的な精神が広がっていた。

そんなわけで、この本を購入したときに、なぜか思い浮かべたのは、ポール・ジョンソンの数々の著作だったのである。

原著のタイトルはThe Conservative Mind: From Burke to Eliot(『保守主義の精神──バークからエリオットまで』)。日本語版のタイトルには、このサブタイトル部分が割愛されている。日本の読者にはアピールしないと判断されたのかもしれない。バークはイギリス保守主義の泰斗エドマンド・バーク(1729〜1797)、エリオットは『荒地』の詩人トマス・スターンズ・エリオット(1888〜1965)。本書はそのバークからエリオットまでの保守の系譜をたどろうというものだ。

目次をみると、日本人にはあまりなじみがない英米の人物の名が並んでいる。日本ではこれまで欧米の保守の系譜が、ほとんど紹介されてこなかったことに、いまさらながら気づく。

そもそも日本では、明治以降、西洋からの輸入思想は反体制を意味することが多かった。近代以前の儒学、仏教、国学の教義は、保守を支える側に回った。だから、西洋の保守主義はあまり移入されることがなかったのかもしれない。

もうひとつの理由は、おそらくキリスト教と関係している。キリスト教神学と強く結びついている西洋の保守主義は、日本ではなかなか受け入れにくかったのではないだろうか。これは勝手な憶測である。

何はともあれ、まず第1章を読んでみよう。

19世紀の自由主義者、ジョン・スチュアート・ミルは保守主義者のことを「愚かしい党派」と呼んだという。

だが、著者のカークは、「古来の常識」と「古くからの定め」を根拠とした近代の保守主義者エドマンド・バークの側に立つ。バークが著者の原点だといってよい。

バークの生地、ダブリンを訪れた著者は、いまの時代にこんな感慨をいだく。

〈伝統を呪詛し、平等を言祝ぎ、変化を歓迎する世界。ルソーにしがみつき、彼の思想をまるごと鵜呑みにして、そして、より一層過激な預言者を求める時代。産業主義の汚濁にまみれ、大衆によって画一化され、政府にがんじがらめにされた世界。戦争によって傷つき、東西の二大国[本書が出版されたのはまだ米ソ冷戦の時代だった]のあいだで震えおののき、砕けたバリケード越しに瓦解の深淵をのぞく世界。〉

これが著者の感じている世界だ。急進主義、大衆社会、世俗化、産業主義、物質主義、暴力主義、集権主義への怒りに満ちている。こうした世界に対峙し、みずからの精神をたもつには、保守の源流に立ち戻り、そこからの流れをたどるしかない。

そこで、著者は1790年に『フランス革命の省察』を著したバークを再発見することになる。バークこそが保守主義の師だった。近代保守主義の流れはすべてバークから発しているという。

ぼく自身はバークについて、ごく断片的にしか知らない。最初フランス革命を支持していたかれがフランスの民主政を「この世でもっとも恥知らずのもの」と呼ぶにいたったこと、フランス革命が「狂気、不一致、悪、混乱、癒やされることのない悲しみに満ちた殺し合いの世界」であると認識するにいたったことを、わずかに知るくらいである(ポール・ジョンソンによる)。

いずれにせよ、近代保守主義の精神史ともいうべき本書は、バークからはじまるのだが、その前に、著者は保守思想の要点をいくつかまとめている。

簡単にいうと、それは個人の良心を信頼し、自然につくられる社会秩序を重んじ、人間存在の多様性を尊重し、人生は生きるに値するものだという感覚をだいじにし、文明社会には身分秩序が必要だという認識に立ち、人の自由と財産は犯してはならないと考え、慎慮にもとづかない変革を拒否する思想だということになる。ぼくらからすれば、これ自体、ずいぶんリベラルだと感じるのはどうしてだろう。

著者はいう。保守主義は急進思想に反対する。急進思想とは、社会は無限に進歩すると考え、伝統を軽蔑し、政治的平等化、経済的平等化を求めるイデオロギーをさす。それは、けっきょくのところ国家による人間の支配をもたらす。

著者は現代の高度資本主義社会のなかで、保守主義は追い詰められ、風前の灯火のようになったと感じている。保守主義こそ「神の摂理」と信じる著者にとって、保守思想の根本的理解が、悲愴ともいうべき使命感となっていることは、第1章の最後に置かれた次の一節からも感じられる。

いわく。

〈たとえ保守主義に秩序を再興することができなくとも、保守主義の思想を理解すべきであろう。その理解を通じ、解き放たれた意志と欲望の業火がすべてを焼き尽くした後に残された、焼け焦げた文明の切れ端を、能う限り灰燼のなかからかき集めねばならない。〉

ここからは、もう古き良き時代は戻らないという嘆きさえ聞こえてくるかのようだ。

しかし、時代はめぐりめぐって、いまはまた保守の時代になったのではないか。時代はめぐり、思想もめぐる。それが思想の運命というものだろう。

歴史において、否定性の弁証法はつねにはたらく。だが、その水脈は消えることがない。保守主義の水脈を追ってみる。

2 エドマンド・バーク

ホイッグ党の幹部で下院議員でもあったエドマンド・バーク(1729〜97)は、議会政治を擁護し、もともと権力の恣意的な濫用に反対する自由主義的な立場をとっていた。そのバークが『フランス革命の省察』において、革命を痛烈に批判する側に転じたのは、フランス革命が伝統と常識を無視して、頭でっかちの理論にもとづいて社会変革をこころみようとしたからだ、とカークはいう。

道徳的秩序、慣習による定め、慎重な改革が、バークの信条である。それはどの時代、どの社会でも適用できる原則だ。1688年の名誉革命以来、イギリスの国制はイギリス人の市民権を認めている。そして、国の統治に関しては、公衆が代表者をつうじて政治に参加する仕組みができあがっていた。権力は恣意的に行使されない。バークが支持するのは、そうした政治体制である。

バークは普通選挙権には共鳴していない。その意味では民主主義者ではなかった。かといって固陋な貴族主義者だったわけではない。かれ自身、中産階級から多くの支持を受けていた。

バークにとって国家ないし社会とは、つねに再生しつづける共同体にほかならなかった。バークは公正なる法と自由を擁護した。自由はけっして放縦ではなく、常識の定めにしたがうものであり、古来の権利とみなされていた。「バークは保守であるが故に自由主義者だった」と、カークは書いている。

バークは社会改良論者ではなく、伝統的な政治体制が維持されるべきだと考えていた。政治を推し進めるにあたっては、つねに慎重だった。人権を認めていたが、人権を強く主張することはなかった。独裁的な権力をふるおうとする国王やインドの征服者を批判したが、それはかれらの強引なやり口を嫌ったからである。

『フランス革命の省察』と、それにつづく一連の書簡で、バークはフランス革命の急進主義を批判した。当時、イギリスでも、都市や農村の労働者の惨状を背景として、革命熱が高まろうとしていた。バークはそれを水際で阻止しようと決意し、平等主義こそ絶対だという思い込みに反論を加えた。

ヴォルテールの合理主義、ルソーのロマン主義、ベンサムの功利主義がバークの標的だった。著者のカークは、これらを総称して、18世紀末の急進主義と呼んでいる。急進主義者は政治権力を破壊し、理性にもとづいて社会を改革するのだと唱えていた。現実主義者のバークにとって、それらはあまりにも傲慢な思想のように思えた。

バークにとって、政治とは道徳の実践を意味していた。人と国家が、神の恵みの産物であるように、道徳もまた神によって与えられたものだ。啓蒙主義のいう理性は、じつは無知にほかならない。それは理性の名を借りて、人びとの力と欲望を解放し、社会をカオスにおとしいれようとするものだ。

バークは、人は天の配剤によって、与えられた役割を、その名誉と責任をもってまっとうすべく定められていると信じていた。だから、啓蒙主義に反対した。人間を全面的に持ちあげる啓蒙主義には敬虔さが欠けていると感じていた。

バークにとって、人間が平等というのは、社会的に平等という意味ではなく、道徳的に平等という意味である。人間は完全無欠の存在たり得ない。人間社会に貧困、残虐、不幸、罪悪はつきものであり、いくら制度を手直ししたところで、それがなくなるわけではない。人の実存を耐えうるものにしているのは、信仰だけである、とバークはいう。

バークにおいて、教会は国家や社会と密接に結びついていた。人間界の法は、神の英知の不完全な顕現にすぎない。社会秩序は道徳的秩序なのである。野望や扇動、偽善によって、社会秩序を破壊したところで、悪を根絶できるわけではない。慎慮と謙虚という美徳がなければ人間はみじめなままである。社会に生きる人間を導くのは、古来の伝統と常識以外の何ものでもない。バークはそう考えていた。

人間は神の摂理に導かれ、数千年におよぶ経験と省察をつうじて、集団としての英知を手にした。バークの立場は、その英知、言い換えれば慣習や常識を尊重することだった。集合的知性の尊重は、科学的合理主義の背後にひそむ残忍性を抑制する方向にもはたらくはずだ、とカークはいう。

歴史を動かしているのは、人間のやみくもな衝動でも純粋理性でもなく、神の摂理にもとづく人間の行動だ、とバークは考えていた。慣習と常識は理性を活性化させ、その影響力によって理性に永続性を与える。慣習と常識を敬うところが、バークとロマン主義者とのちがいだ、とカークは指摘する。

あくことを知らぬ人間の欲望と意志に、どこかで歯止めをかけなければならない。そうしなければ、人間は原始状態に回帰してしまう。理性だけではじゅうぶんではない。古い常識と定め(道徳)があってこそ健全さが保たれるというのが、バークの基本的な考え方である。

急進主義者のえがくバラ色の虚飾は疑ってみなくてはならない。そのいっぽう、バークは社会の変化は不可避とも考えていた。だが、それは、時の流れに応じて、社会秩序を修繕するという国家再生のプロセスなのである。「私たちにできること、つまり、人間の英知にできることは、変化がそれと気づかぬほど少しずつ進行するように条件を整えることのみである」と、バークはいう。

カーク自身はこう述べている。

〈バークは英国の政治家に、勇気と機知をもって変化に対応する術を教えた。変化のもたらす負の影響を緩和し、革新者にも伝統の名残を受け入れさせることによって、古き良き秩序の最良の要素を保持する術を教えたのである。バークが政界を引退してからというもの、英国において深刻な反乱は一件たりとも起こっていない。〉

カークは急進派の唱える権利は、しばしば単なる欲望である場合が多いと批判している。権利には義務がともなうはずだが、その義務はたいてい無視されてしまう。これにたいし、バークは「人間はやりたい放題の権利を享受できるわけではなく、自然権は、人間としての本性から直接的に導き出されたものに限られると主張していた」という。

バークは一貫して社会に関する牧歌的な幻想を批判してきた。もし神による自然権ではなく、理念的・空想的な自然権を文明人に当てはめるなら、それは社会の混乱を招き、結果として残酷な圧政をもたらすと考えていた。もし自然権が神に由来する正義と合致せず、無秩序な自由にすぎないのであれば、それは権利とは認められない。それがバークの考え方である。

自然権は現実的かつ不可欠な利益によって構成されている、とバークはいう。人間には社会の規則(法律)に沿って生きる権利がある。労働の成果を受け取る権利もある。両親が得たものを相続する権利もある。他者の領域に踏みこまなければ、自由に行動してもよいという権利もある。人間は神の前に平等である。しかし、だれもがすべて平等な配分を受けるわけではない。経済的・政治的平等化をどこまで推し進めるべきかは、社会的公正の原理にもとづいて、慎重に決定されなければならない。

フランス革命を見据えるなかで、バークは自然権を教条的に振り回す空想屋がはびこると、議会さえ存続できなくなり、社会が無政府状態におちいる、と警告を発した。バークからすれば、ルソーの唱える直接型の政治参加と一般意志による統治は、社会を破局に導き、けっきょく独裁を招くと思われた。

「人権」の跋扈と「理性」の傲慢が、フランス革命の混乱を招いた、とバークは考えていた。これは平等主義への批判である。

バークには一種の神学がある。バークにとって、神とは善悪両面をもつ罪深い存在である人間を導き、赦し、罰する、確とした存在だった。

人間が平等なのは、神によって定められた道徳の平等においてのみである。しかし、身体的にも、活力でも、知的能力でも、財産面でも、人間はけっして平等たりえない。社会的な水平化が極端に推し進められると、人間は多様性や個別性をはぎとられ、無味乾燥な存在となり、やがて一握りの支配者と奴隷と化した民衆からなる抑圧国家が生まれる。

バークは議会の自由と多数者の支配に信頼を置いていた。とはいえ、多数者の支配は、それ自体が正しいわけではない。政治的決定においては、過去への尊敬の念と、未来への憂慮がともなわなければならない。カークによれば、バークは「正当な多数者は、伝統・地位・教育・財産・道徳的資質などにより、政治的機能を担うことができると認定された集団から抽出されるほかない」と考えていたという。

バークによる政府の定義。「政府とは、人間の『欠陥』を埋め合わせるために英知をしぼって考案された、人為的な機構である」。人間は市民社会の外に置かれると情念を抑制することができない。人がそれを抑制するのは、自分自身の外側にある権力によってである。議会はその英知を生みだす立法機関である。

バークにとって、政治的平等はありえないものだった。政治はいわば真の貴族によって運営されなければならない。バークのいう貴族とは、単なる社会階層ではなく、現実に社会の指導者たる資質を備えた者を指す。名誉を重んじ、知的で道徳的かつ精力的なひとつの集団があってこそ、社会は安定する。凡庸な人物が国を支配する状態は国民にとっても不幸である、とバークはいう。

国家という共同体は、謙譲や慎慮にもとづく英知によって、ようやくまとまり保たれる。

「バークの達成というのは、秩序原理を定義したところにある」と、カークはいう。バークによれば、世俗の秩序は神の摂理をあらわしたものであり、人びとは畏敬の念をもって、それに服従しなければならない。

神の秩序にならって、人間世界でも精神的・知的な価値の秩序が生まれる。平等化はその秩序を破壊し、人間社会を泥沼と化してしまう。無秩序を防ぐには、特権や義務を尊重し、すぐれた貴族的指導者の存在を認めなければならない。さもなければ、おべっか使いや凶暴な者たちが、民衆の名のもとに邪悪な権力を行使するだろう。

「バークは、党派的な狂信性に追随し悪意に満ちた知的教義に熱狂的に従って選出された『エリート』が、革新的な観念を振りまわすのに反対していた」と、カークは書いている。

3 アメリカ保守主義の源流

ジョン・アダムズ(1735〜1826)は、ワシントンとジェファソンのあいだにはさまれて、あまり日本では知られていないが、アメリカ合衆国2代大統領である(在位1797〜1801)。トマス・ジェファソンがフランス革命の支持者であるのにたいして、アダムズは民主主義と平等主義に懐疑的な、いわば貴族主義的政治家だった。イデオロギーは大嫌い。歴史家のポール・ジョンソンはアダムズのことを「つむじ曲がりで人に好かれず、けんか腰」、「独善的で無味乾燥で狂気漂う目つきをした猛烈に愛国的な予言者」と評している。これは、かれの好みからすれば、どちらかというと、ほめことばだ。

アメリカ独立革命のきっかけとなったボストン茶会事件を「歴史上、画期的な事件」と評した弁護士時代から、ワシントン政権の副大統領を務めた時代にいたるまで、アダムズの政治経歴に不足はなかった。1776年には独立宣言の起草に加わっている。ベンジャミン・フランクリンを別とすれば、合衆国の憲法制定委員のなかで、学識でアダムズをしのぐものはいなかったとされる。「アダムズの著作と書簡は、鋭い着眼や深い観察、そしてすばらしい推論の宝庫である」と、ポール・ジョンソンの評価も高い。

カークは、そのジョン・アダムズの著書に深く分け入り、アメリカ保守主義の源流をたどろうとしている。

アダムズは1787年、初代イギリス公使としてロンドンに滞在中、『アメリカ合衆国政府憲法の擁護』という著書を書いた。カークによれば、アメリカ革命は革新的な蜂起ではなく、植民地の特権を守ろうとした保守的な戦いだった。その軍事指導者となったジョージ・ワシントン(1732〜99)は、革命家にはほど遠く、大地主出身の巨漢で、愛郷心にあふれ、憲法と秩序を重んじる人物だった。かれは新生アメリカには宗教と道徳が欠かせないと考えていた。国全体の結束を重んじる連邦主義者(フェデラリスト)であるアダムズは、ワシントンのこの保守性を引き継いでいる。

しかし、アメリカ革命には、もうひとつの流れがある。それは、フランスの急進主義に共鳴し、強い政府や教会の権威を認めず、平等主義を重んじるジェファソンの一派である。アダムズ政権の副大統領でもあったジェファソンは、民主共和党を率い、かれ一流の理念を掲げて、1800年に大統領職をもぎとることに成功する。アダムズとは政敵で友人でもあるという複雑な関係にあったが、ジェファソン本人自身もかなり複雑な人物だった。

カークがアダムズを高く評価するのは、「常に禁欲的で、時に尊大で、そして意地悪いほどに民衆の熱狂を軽蔑していた」アダムズが、広い視野をもち、鋭く将来を見据えながら、自由主義思想と伝統的叡智を融合させ、アメリカ保守主義の源流を切り開いたからである。連邦党を創設したアレグザンダー・ハミルトン(1755〜1804)とは、おなじ連邦主義者でありながら、政府にたいする考え方がことなっていた。アダムズはハミルトンほど中央集権志向ではなかった。

カークによれば、アダムズは現実的な保守で、勤勉、節操、実直、敬虔な人物だった。妥協を知らず、皮肉屋で、口やかましいところもあった。ルソーやコンドルセの夢想を忌みきらい、民主主義を信用せず、急進主義には反対で、理論より熟慮を重んじ、均衡のとれた統治を構想したという。

アダムズはこんなふうに考える。人間はほんらい不完全な存在で、弱く愚かであり、さまざまな欲望や衝動にかられており、社会で共存し互いに互いを抑制することによって、はじめてみずからを保つことができる。人間の欲望や偏見、自己中心主義は、理性や博愛精神などの理念で抑制することはできない。もし、規律や礼節、秩序が失われれば、人はたちまち独善と狂気へと向かい、あげくのはてに独裁者の登場を熱望するようになる。バークとおなじくアダムズがフランス革命にみていたのは、そういう光景だった。

カークは「普通の人生に必ず伴う痛みのすべてからわれわれを救うと約束するような哲学者は、代わりにより深い苦痛をもたらす」と書いている。

平等な社会をつくるなどといった考え方は、まったく愚かなものだ、とアダムズは考えていた。どんな人にも権利があるのはいうまでもないが、「すべての人が同じ権力と能力を持ち、社会に対して平等な影響力を持ち、その人生で平等な財と利得を獲得する、などと教えることはとんでもない欺瞞、人の無知につけ込んだ明らかなぺてんだ」とアダムズはいう。

アダムズはいわば「貴族」が国を統治すべきだと主張していた。ここでいう貴族とは、単なる名門や権勢家や金満家を指すのではない。もっともすぐれた市民で、政治社会の指導者のことである。いつの時代でも、国を統治するには、真に能力ある政治指導者が求められる。とはいえ、同時にアダムズは政治指導者の野心や暴走に歯止めをかける取り決めをつくることも忘れなかった。貴族ともいうべき、良き指導者が求められるのは、あくまでも抑制と均衡のとれた政府を形成するためなのである。

アダムズは「安心、寛ぎ、安全、簡単にいえば、幸福を最も多くの人に伝えるような統治のかたちが、最良である」と書いている。だが、これは功利主義的な考え方ではない、とカークはいう。アダムズが重視したのは、利ではなく徳である。自由という概念はむしろ敬遠していた。自由と放埒、強欲は紙一重だと思っていたからである。自由は法の支配のもとでのみ認められる。

アダムズはバークと同じく、政治権力の純粋な単純性、言い換えれば集権化された行政府が絶対的権力をもつという思想を嫌った。人は複雑な存在であり、その政府も単純ではありえない。カークによれば、アダムズは「神の下において人は平等であるというキリスト教的前提、そして神によって課される道徳的秩序が永続するという思想」を信じていた。これにたいし、自由主義は「経済的競争と精神的孤立を生み、反動として彼ら[自由主義者]は強制力ある強力な慈悲深き政府を好むようになった」と、カークはいう。

ジョン・アダムズも自由や人格の多様性を認めないわけではない。しかし、それは中央集権的な政府によってではなく、権力均衡にもとづく統治機構があってこそ保証されるのである。独裁政権のもとでは、法はあってなきがごときものとなってしまう。そして、法がなければ自由はない。

アダムズは次のように強調する。

〈立法府と行政府は本来別のものであるということ、そして自由とそれを支える法律は、政府の枠内においてそれらが分立しているかどうかにかかっているということ。立法権は本来、そして必然的に最高権威であって、行政府に卓越するということ〉

権力均衡こそがアダムズの政治思想の根幹だといってもよい。カークによれば、アダムズは「本質的に富と地位を持つものを代表する上院と、本質的に民衆を代表する下院という立法の二部門と、それに対して拒否権を持つような強い行政府」という政治体制を支持していたという。これがフランスの統領政府からナポレオン独裁政権にいたる道とはことなるアメリカの大統領制を発出させる原理になったとみてよい。

権力均衡の原理は、社会の主要な諸利益集団に権力を公正に配分することだ、とカークは書いている。そして、立法府や行政府の専制を抑制する装置として憲法が存在する。

アダムズは民主政や普通選挙制に警戒感をいだいていた。だが、けっしてそれに反対していない。権力均衡が制度的に保証されれば、純粋な民主政が自滅し、独裁制に移行することはないと確信していたからである。そして、どんな政治体制になろうと、政治を指導するのは、ことばの本来の意味での貴族だとも思っていた。

けっきょくのところ、権力を適切に分割せよというのが、アダムズの保守主義の精神だった、とカークは述べ、次のように書いている。

〈他のどんな国よりも、アメリカは、政治的均衡の思想に愛着を持ち、こだわっている。これはほとんどすべて、アダムズの実際的保守主義が生み出した成果なのである。〉

大統領任期の最後にあたって、アダムズはジョン・マーシャルを連邦最高裁判所長官に任命する。マーシャルは数々の判決を通して、最高裁を憲法の番人とし、最高裁が議会立法の合憲性を判断する権限を有することをあきらかにした。

そのことによって、アメリカでは真の意味での三権分立が確立され、アダムズの連邦主義的保守主義がつらぬかれることになった、とカークは評している。

こうした智恵には多くの学ぶべき点がある。

4 功利主義に反対する

功利主義を唱えたジェレミー・ベンサム(1748〜1832)がよく知られているのは、「最大多数の最大幸福」という標語によってだろう。

功利主義は快楽や幸福は計量できるという考え方をベースにしている。それが極大化するのは、財の生産が極大化することによってである。これによって最大多数の最大幸福が生まれ、平等化が促進される。だが、そのとき不幸な少数者が生じたとしても、それは容認されなければならない。

ベンサムは貧民を収容するためパノプティコンと呼ばれるモデル刑務所を設計している。それはたった一人で刑務所全体を管理できる、ある意味ではよく考えられた構造物だった。さらに、ベンサムは「勤労住宅」を構想し、イングランドで500カ所に100万人の貧民を収容する計画を立てていた。功利主義者ベンサムにはこうした一面もある。

歴史家のポール・ジョンソンはベンサム流の社会改造思想を「全体主義的傾向の強いユートピア哲学」と名づけている。

本書でカークはベンサム流の功利主義に反対した同時代の3人のロマン主義的保守主義者、すなわち文学者のウォルター・スコット(1771〜1832)、政治家のジョージ・カニング(1770〜1827)、哲学者のサミュエル・テイラー・コールリッジ(1772〜1834)を取りあげて、全体主義の潮流に抗したかれらの功績をたたえている。

スコットにとって、功利主義は無味乾燥な物質主義、産業世俗主義と思われた。カークによれば、すべてを数の論理と効用で推し測り、社会を平等主義的に再構築しようとするベンサムの思想は、多数派の主権、言い換えれば「少数派に対する悪意ある凡庸さを持った専制」を積極的に容認してしまうものだという。

ベンサムが推し進めようとしたのは、近代主義の原則だったといってよい。すなわち伝統にこだわらず、功利性や利益にもとづいて、すみやかに法や制度を変え、社会を変革していく。そこから取り残される人は排除の対象となる。

スコットのようなロマン主義者は、怒濤のように押し寄せる近代化と産業化、大衆化(平等志向)が、多様性や美、古来の権利、道徳を見境なく破壊してしまうことを恐れていた。

それは、トーリー党の政治家で、外務大臣や首相を務めたカニングも同じだった。

カークによれば「旧来のトーリー主義を埋葬することで、保守思想の生き残りを可能にした」のはカニングにほかならない。カニングは「一人のイングランドの政治家として、あたかも人間が幾何か微積分の法則に支配されているかのように政治を扱う功利主義的改革者の愚かさを避けようと努力した」という。

リヴァプール政権の外務大臣として、カニングは、反動的な神聖同盟とはことなるイギリス独自の自由主義的外交を展開し、めざましい成果を挙げた。しかし、首相就任後、わずか4カ月で急死する。そのため、カニングの業績は忘れられがちだ、とカークはいう。

カークによれば、カニングが苦心したのは、変化の時代にいかに保守主義の原理を政治の場において適用するかということだった。「彼はバークが愛したイギリスを保持しようとしたのである」

19世紀にヨーロッパの人口が急膨張するなか、産業の発展、大衆化・民主化の流れを押しとどめることは、いくら何でも無理だった。だが、「保守の不屈の抵抗がなければ、近代的に産業化した平等主義国家は、見るも恐ろしい結果となっただろう」と、カークは断言する。

カニングは絶対的平等や絶対的権利を認めなかった。富、能力、知識、身分にはちがいがあり、そのちがいに応じて、人は役目を与えられる。

国家は相互保護と相互扶助にもとづく大きな共同体である。都市や農村、商工団体や組合は自治の精神によって運営されなければならない。

人びとがほんとうに求めているのは、みずからが統治する権利ではなく、よく統治される権利である。そして、国の政治は人びとから信認された半貴族的存在が担わなければならない。参政権は正しい判断力をもつ人に与えられるべきである。カニングはそんなふうに考えていた。

だが、保守の抵抗は挫折する。

カークはこう書いている。

〈イギリスは世界で最も完全に工業化された国となったが、危険なほど人口過多で、悲しいまでに趣と美しさが失せた国にもなった。イングランドの政治的安定やイングランド文学やイングランドの魅力を育んできた田舎の教区やこぢんまりとした町ではなく、黒煤大工業地帯と膨張した港町が、ますます国全体の雰囲気を決めるようになった。人口のかなりの部分は、1840年以降、プロレタリアの状態に転げ落ちた。〉

それでも近代のイギリスが懸命にも革命を避けることができたのは、どこかに保守の精神が持続していたからだ、とカークは考えている。

いっぽう、文学者のコールリッジは、人間の目的や意志は神から発するもので、唯物主義や機械論者、功利主義者は絶望的な愚者と考えていた。純粋な民主主義が自由と真理の大義を破壊し、専制政治の到来をもたらすことを恐れてもいた。

現在の困難が商業的精神の過剰によるものであることをコールリッジは認めていた。功利主義のように野放しの欲望を解き放ってしまえば、それは社会をさらに混乱と破壊におとしいれることになるだろう。かれがとりわけ懸念していたのは、貪欲な利益追求が貴族的な伝統を破壊し、農業を拝金的事業に堕落させようとしていることだった。

コールリッジにしても、産業の発展を否定していたわけではない。だが、それが国家を破壊する方向に働いてはならないと考えていた。

コールリッジにとって、国家とは「統合の原理を自らの中に持つ政治体」であり、それは対立する利害の均衡と相互依存の上に成り立つ。それを保証する制度として、議会の両院と、国教会の長でもある王が存在する。

聖職者の役割は重要だった。かれらは神学に奉仕するだけではなく、国民に道徳と知識を伝える義務があった。さらに国事を実質的に運営するのは、高い道徳的原理をもつジェントリーと学者でなければならなかった。

だが、こうしたコールリッジの考え方は、近代の潮流によってあっさり押し流されてしまう。物質主義や功利主義、平等主義、大衆化の流れが国家全体をおおいつつあった。

コールリッジは、国家のイデアは民主制によってではなく、貴族制によって支えられるべきだと信じていた。そのために選挙権を都市の中産階級に拡大する1832年の選挙法改正にも反対した。

コールリッジらの申し立てによって、「イギリスの国体は変わらずに保たれたが、今や堤防は破られ、平等主義がイングランド社会に氾濫し始めた」と、カークは嘆いている。

短いコメントをはさんでおこう。

保守主義の内実がたえず変転するようにみえるのは、それが常に時代の趨勢に待ったをかけようとしていたからかもしれない。時代への対抗概念である保守主義も、時代と変転するのである。

日本では保守といえば、支配の思想のように思えるが、保守は単純に守旧的支配をさすわけではない。保守主義の精神は、過去の伝統や文化に由来する。その意味で、ほんらい保守は時代に棹さすのではなく、時代に抵抗するのである。バークにとって対抗すべきはフランス革命の急進主義だったように、スコットやコールリッジにとっては、近代の産業主義と功利主義こそが災厄の根源とみられていた。

産業主義から最大多数の最大幸福を引きだそうとする功利主義は、社会改造計画と監視社会へとつながるのではないか。それがコールリッジの懸念だった。

ポール・ジョンソンは『近代の誕生』のなかで、こう書いている。

「それでも、その後イギリスが一度も全体主義への道へ足を踏み入れなかったのは、ひとつには、コールリッジとその影響を受けた人びと、それにバークの伝統を引き継いだ人びとの考えがあったからである」

歴史は一筋縄ではいかないようだ。

5 南部保守主義

ここでいう南部とはアメリカ合衆国南部のこと。南部といえば、南北戦争(1861〜65)を連想するが、時代はまだそこまで進んでいない。少し前の時代だ。

ここで取りあげられるのはジョン・ランドルフ(1773〜1833)とジョン・コールドウェル・カルフーン(1782〜1850)。日本ではどちらもなじみのない人物だ。

ジョン・ランドルフはヴァージニア州出身の農園主で政治家(下院、のち上院議員)。政治腐敗を告発しつづけ、決闘好きだった人物。惰性的な変革を嫌い、農業や地方に愛着をもち、奴隷制については、原則廃止を唱えながらも微妙な立場を保っていた。強い連邦主義国家に反対していた。

それはサウスカロライナ出身の大物政治家、ジョン・カルフーン(国務長官や副大統領を歴任)も同じである。ふたりとも基本的には南部の大農園社会の利益を代表する人物だったといってよい。

急速な変化を嫌い、農業に重きを置き、奴隷の解放には慎重というのが、南部保守主義の立場だった。

ランドルフは連邦主義にもジェファソン流の民主主義にも反発しつづけた。政府支出の節約、歳入と歳出の均衡、イギリスとの戦争反対、農本主義、自由貿易を主張し、人種平等主義には反対を唱え、当時、猛烈な勢いで進んでいた合衆国領土の拡張には慎重な立場を崩さなかった。新たに法律をつくったり、実定法を変更したりすることは社会を不安定にするだけであり、できるだけ避けるべきだと考えていた。

ランドルフによれば、議会の役割は法律を制定することではなく、法律が適正に施行されているかどうかを監視することだという。生まれつきの平等をめざして法律を制定しつづけるなら、人間の自由は破壊されてしまい、いずれは専制政治へと行き着くというのが、かれの考え方だった。

ランドルフは連邦政府の目的を制限し、重要な権力は州が保持すべきだと主張した。州が権力を保持するならば、不当な権力の行使は少なくなり、古くからの規範や慣習が作用するはずだ。カークがいうように「ランドルフの保守主義は分権主義であり、地方主義であった」。

ランドルフは、投票権は土地保有者に限定すべきだとも述べている。「ナイフと算盤をもった黒人の少年」や、酒場にたむろする連中に投票権を与えるなどは愚の骨頂である。それは暴民政治を招く。無制限の権力を大衆にゆだねてはならない。ランドルフは民主化と大衆化の流れに抵抗した。

1829年末、ヴァージニア州では州憲法制定会議が開かれた(アメリカでは国だけではなく州にも独自の憲法がある)。最初のヴァージニア憲法は1776年につくられたが、1829年の憲法制定会議はそれを改正するために開かれたのだ(それ以降も現在まで5回改正されている)。

この会議でランドルフは、変化は改革ではないと主張し、選挙権の拡大に反対した。奴隷制はやむを得ないというのが、かれの立場であり、南部を従属的な立場におとしめる高関税政策には絶対反対の立場を貫いていた。ランドルフの主張は、南部保守主義を覚醒させた、とカークは書いている。

いっぽうのカルフーンは、カークによれば、「屈強で素朴なカロライナ人」であり、「好戦的なフロンティア民主主義の推進者」だった。合衆国大統領になることをめざしていたが、けっきょくは国家の統合強化を主張する多数派とたもとをわかち、大統領候補から降りることになる。

1824年にカルフーンはジョン・クインシー・アダムズ(前述のジョン・アダムズの息子)政権の副大統領に就任する。しかし、1828年の関税引き上げには公然と反対した。この関税法は連邦議会多数派が認めたとはいえ、南部の権利をないがしろにしたものだと感じたからである。

このあたりの背景については、少し説明がいる。

北部が関税引き上げを望んだのは、工業化の発展途上にあるアメリカの工業を保護するためである。これにたいし、綿花やタバコを大量に輸出している南部は、低関税を求めていた。

実際、1828年の関税法により、カルフーンの出身地であるサウスカロライナは大きな打撃を受ける。1832年に関税法が改定されたことにより、南部の貿易に多少の改善がみられた。それでもサウスカロライナ州は満足せず、憲法会議を開いて、1828年と32年の関税法は無効だと宣言し、実際に関税の徴収をやめてしまう。

その運動を主導したのがカルフーン本人だった。そのため、かれは1832年に任期途中でアンドルー・ジャクソン政権の副大統領を辞任することになった。

こうした北部と南部の根深い利害対立が、ついには1861年の南北戦争をもたらすのだが、その前に、当時の南部の産業がいかに奴隷制と深く結びついていたかを知っておく必要がある。

歴史家のポール・ジョンソンはこう書いている。

〈あるひとつの問題さえなかったならば、アメリカの奴隷制は19世紀初めに宗教の力で難なく廃止されていただろう。問題は綿花である。奴隷所有が大きな政治権力と結びつき、結局、南北戦争が避けられなかったのは、綿花という短いたった一言が原因だった。〉

1770年代、イギリスで紡績機が発明されたことにより、綿工業が発達し、綿製品が世界じゅうに普及したのは周知のとおりだ。綿花の需要が増えたことにより、アメリカ南部では1780年代から綿花が盛んに栽培されるようになった。

奴隷労働に、ホイットニーが発明した綿繰機が加わって、アラバマ、ミシシッピ、ルイジアナなどの深南部では、綿花産業が急成長する。こうして、カロライナ、ヴァージニア、ジョージアなど旧南部のタバコ以上に、綿花がアメリカ最大の輸出商品となった。

ふたたびポール・ジョンソンからの引用。

〈南部の奴隷制を、時代遅れの過去の遺物だと考えるのは誤っている。実際は、むしろ、産業革命や技術の高度化がもたらしたもの、世界中の何億という巨大市場の要求を満たそうといる商業主義から生まれたものなのだ。〉

したがって、南部が奴隷制を擁護し、綿花輸出を阻害する高関税を拒否するのはとうぜんだったといえる。ランドルフやカルフーンの主張は、こうした南部の立場を踏まえている。

カルフーンは、われわれの政府は「各州の主権という確固とした基盤の上に成り立つ政府なのか、抑制の効かない多数派の意志の上に成り立つ政府なのか」と問う。これは単に南部擁護の発言ではない。もっと本質的な問いだ。

連邦政府が制定した関税法を拒否したカルフーンは、「無効化」という考えを打ちだす。それは法律が違憲とみなされた場合、州は法律を無視できるという考えである。

カークによれば「無効化は明らかに国家の存続を危うくさせる理念」だった。無効化は、力による対抗をどこまでつづけられるかにかかっている。無効化がいつかは無効になってしまうことをカルフーンは知っている。それでもかれは少数派の権利を模索しつづけた。

カルフーンは少数派の権利を模索するなかで、穏やかな従来の慣行を保持するという保守主義の原理に回帰していった。とはいえ、多数派の統治に対抗して、少数派の権利を断固として守ることは、けっして容易ではなかった。

すべての健全な憲法は譲歩の精神を効果的に具現化したものだ、とカークは述べている。政体が専制的ではなく立憲的であるとすれば、それは譲歩の精神にもとづいて少数派の権利を守ることを意味するはずだ。

カルフーンは「競合的多数制」という教義にたどりつく。数の論理によって、共同体を支配するのは立憲主義ではなく専制である。数の論理で押し切るのではなく、さまざまな対立する利害関係を統合し、調整し、少数派の権利を尊重してこそ立憲的多数制(真の民主主義といってもよいだろう)は成り立つ。

カルフーンは、単なる数的多数決でことを決めてしまうなら、すべての権利が都市部の人びとに与えられ、事実上、地方から権力を奪ってしまう恐れがある、と主張した。ある勢力が他の勢力によって権利を侵されることがないよう、万全の注意を払うのが、政治の基本でなければならないという。

カルフーンは画一性の原則にたいして、多様性の原則を打ちだした。民主主義が数的多数制を意味するなら、それはむしろ専制であり、社会的自由を侵害する。自由と平等は両立しえない。あまりに極端な平等を求めるなら、けっきょくは高い資質をもつ人の働きを規制し、その努力の成果を奪うことになるだろう。多少の不平等があってこそ、人は進歩に向かって努力するものなのだ。

しかし、ランドルフやカルフーンの保守主義は、古き良き南部を守ることはできなかった。南北戦争が発生し、北部が勝利したことにより、南部の知的保守主義も完全に押さえこまれてしまう。「南部の民衆の熱狂の力は、北部の産業主義とナショナリズムの若い力によって粉砕された」とカークはいう。

カルフーンの主張は、南部の立場と奴隷制を擁護するためのものだったかもしれない。だが、けっしてそんなふうに矮小化してはならない、とカークはいう。

〈その原則はこれまでアメリカ保守主義によって示された提案の中で、最も聡明で活力のあるものの一つであった。競合的多数制という概念。単なる数ではなく地域や利害による市民代議制。自由は文明化の産物であり、美徳の報酬であり、単なる抽象的な権利ではないという、自由に対する洞察。道徳的平等と条件的平等の間の明確な区別。自由と進歩の密接な関係。数的優位の名のもとに、特定の階級や地域が支配することへの強い抵抗。〉

日本の保守も、せめてこうしたアメリカ保守主義のふところの深さを学んでもらいたいものだ。

6 民主主義への懸念

カークは19世紀半ばにバークの思想を継承した自由主義者として、マコーレー、クーパー、トクヴィルの名前を挙げ、この3人の考え方を自由主義的保守主義と名づけている。19世紀後半になると、自由主義者は自由よりも平等を好むようになり、社会民主主義に接近していくが、この3人はそうではなかった。かれらに共通する特徴は、当時、イギリスやアメリカで進行していた民主主義に抵抗する姿勢を示していたことである。

トマス・バビントン・マコーレー(1800〜1859)は、『イングランド史』を執筆したイギリスの代表的歴史家で、ホイッグ党議員でもあった。

カークがマコーレーを取りあげるのは、マコーレーが純粋な民主主義は自由と文明に破滅をもたらすと考えていたからである。

とはいえ、どちらかというと自由主義的な立場をとっている分(しばしばホイッグ史観と批判される)、マコーレーにたいするカークの評価は少し割り引かれる。

〈荒廃した時代のイングランドにおける、社会的原因と社会的結果の関係に対するマコーレーの理解は、自らその時代を生きたにもかかわらず、ひどく近視眼的としかいいようがなかった。生涯を通じて、産業人口の増加、その潜在的な政治的影響力の脅威、彼らの倫理状況に、不安を膨らませつづける一方、産業化、都市の発展、そして機械化やあらゆる意味での集権化といったものを、マコーレー以上に好意的に称えた者はいない。この自己矛盾は徹底的に自由主義的だ。〉

マコーレーは実用性と進歩を称賛し、道徳を軽蔑した。産業主義が社会の進歩をもたらすと信じ、たとえば伝統的家屋より実用的な住宅を推奨した。とはいえ、労働者階級は厳重に政治権力から引き離しておくべきだとも主張していた。かれらが権力を握れば、私有財産制が危機にさらされると思っていたからである。カークが評価するのは、この後半の部分である。

産業社会は格差を生み、必然的に多くの労働者階級を生みだすが、マコーレーはこうした財産をもたない人びとに選挙権を与えるべきではないと考えていた。普通選挙権は貧乏人の利益を拡大させ、勤勉な者からの略奪を容認することにつながるというのだ。

マコーレーは社会主義の祖ともいうべきベンサムの功利主義を攻撃した。「これが、保守主義の理念に対するマコーレーの主な功績である」とカークはいう。

マコーレーはアメリカの民主主義をほとんど評価しなかった。大衆的民主主義が自由と文明を破壊するだろうとみていたからである。カークによれば、「マコーレーは民主主義の反自由主義的傾向について近代社会に警告した」。

だが、国民の大部分が労働者である以上、経済的平等を求める流れは止めようがなかった。その意味で、マコーレーの保守主義ははじめから挫折する運命にあったが、その精神は記憶されるにふさわしいとカークはいう。

次に紹介されるフェニモア・クーパー(1789〜1851)はアメリカの小説家である。アメリカ人としてはじめて小説らしい小説を書いた(『モヒカン族の最後』が有名)が、その気質は隅から隅まで保守的だった、とカークはいう。

『アメリカの民主主義者』で、クーパーは民主主義に対する懸念を表明している。いわく。

〈民主主義には、世論を法律に優先させる傾向が絶えずつきまとう。これこそ、人民の政府における特異なかたちでの専制政治の現れである。……世論の利害や願望に反する者はたとえその主張が原理的に正しく、正当と認められる状況にあっても、共感を得られることはほとんどない。なぜなら、民主主義においては多数派の意向に抗うことは気まぐれな君主に抗うことと同義であるからだ。〉

クーパーはアメリカの大地を愛し、民主主義を擁護していた。しかし、同時に民主主義を批判し、その俗悪さと貪欲さ、不寛容さに怒りをあらわにした。君主国でないアメリカが選べるのは民主主義でしかないことはわかっていた。それでも、それは「激情にかられて堕落した民主主義」であってはならなかった、とカークはクーパーの思想を要約する。

クーパーは民主主義のよさを認めながら、同時にその限界を明らかにしようとした。民主主義はたいせつだが、それが行きすぎて、無法化してしまうのを認めるわけにはいかない。「完全で絶対的な自由は、条件の平等と同じく、社会の現実とは両立しない」

クーパーは民主主義が権力の行使に抑制をもたらしうることも認めていた。だが、共同体を指導する「紳士」の層を維持することにこそ、民主主義の希望があると主張していた。

民主主義の目的は、完全な自由と平等をもたらすことではない。民衆の熱狂に政治が迎合するのではなく、冷静な紳士層が政治を引っぱってこそ、社会は活気づくし、民主主義もそれなりの意味をもつ──カークはクーパーの信念をそんなふうにとらえている。

最後に取りあげられるのは、フランスの元貴族家系出身のアレクシス・ド・トクヴィル(1805〜59)である。フランス政府の依頼で1831年4月から翌年2月にかけアメリカを視察し、それにもとづいて歴史的名著『アメリカの民主政治』(1835年、40年)を出版した。この著書のなかでトクヴィルは、宗教心と自由の結びつき、小さな政府、人びとの独立・進取の精神、自由な教育制度などを、アメリカ民主主義の特徴として挙げている。

カークはトクヴィルのことを、民主主義の「最良の友であり、かつ最も公正で思慮深い批判者でもある」と評している。そして、とりわけ民主主義的専制についての批判的分析が、かれのきわだった成果だという。

トクヴィルは「ひとたび立法権が完全に大衆の手に渡ったら、それは経済的文化的平等化の目的に使われる」と述べている。そこから発生する集産主義的秩序は、古代の奴隷制以上に不快な隷属状態をもたらすだろうとトクヴィルは考えていた、とカークは論じる。

トクヴィルはみずからが信頼する民主主義が怪物になるのを防ごうとした。民主主義を怪物にするのは、凡庸な人びとによる限りない平等化への欲求である。その結果、かつてみたことのない専制が生まれ、人間の自由や個性が奪われるというのが、トクヴィルのえがく悪のシナリオである。

〈その力は絶対的で綿密で、規則的で、用意周到で、そして穏やかである。この権力は、もしその目的が人間を人間らしく成長させることにあるとすれば、親の権威にも似ている。しかし、実際にはその逆で、この権威の目的は、人間を永久に子供の状態のままにしておくことである。〉

トクヴィルはそう書く。

そこからは、多様性と精神の死がもたらされる、とカークは解説する。民主主義の時代においては、富への関心が人生のすべてとなってしまい、世の中全体を物質主義がおおってしまう。トクヴィルによれば、「この物質主義は魂を腐敗させるというよりは衰えさせ、そして行動のバネを伸ばしてしまう」。

世界の趨勢からみて、民主主義が広がるのはもはや避けられない。しかし、せめて民主主義が専制におちいるのを阻止しなければならない。民主主義には集権化(権力の拡大と強化)の傾向がある。権力者にとっても、利権集団にとっても、集権化の魅力はあらがいがたいものがある。加えて、民主主義は人びとを均質化、標準化し、集団主義的な生き方へと追いこむ。それによって、個性や知性が奪われ、人間は画一化されていく。

トクヴィルは1848年のフランス2月革命を間近に体験した。その後、成立した第二共和政のルイ・ナポレオン政権では、外務大臣をつとめた。しかし、1851年にナポレオンがクーデターをおこし、翌年、ナポレオン3世として皇帝の座につくと、公職をしりぞき、著述に没頭する日々を送った。

トクヴィルは国家や社会の運命が定められているなどとは、けっして思わなかった。歴史はあくまでも人の意志がはたらく偶然の産物である。そこには神の摂理がみられる。

トクヴィルは民主主義を否定するわけではない。ただ、民主主義が専制に向かうのを、思想の力によって食い止めたいと念願していたのだ、とカークはいう。

宗教はたしかに人間の行きすぎにたいする歯止めになる。法や古くからの慣習も、民主主義の腐敗を防ぐ役割をはたすにちがいない。加えて、憲法にもとづいて、分権化や司法権の制度的枠組みもつくらなければならない。しかし、トクヴィルは、不変の完璧な国家制度などはありえないと考えていた。手綱はゆるく握るほうがよい、というのが国家統治の基本である。

フランス革命によって貴族制は絶滅した。しかし、ある種の貴族的な誇りや指導性があってこそ、民主主義的専制は防げるのではないか、とトクヴィルはみていた。公教育による単一化が、型にはまった国民をつくろうとするあまりに、みずから人間性を高めようとする個性を奪ってしまうことを、トクヴィルは恐れていた。

カークは、トクヴィルが民主主義を厳しく批判し、その修正を提案することで、民主主義に貢献したと論じている。かれは民衆を神のように信じたり、恐れたり、憎んだり、崇めたりしなかったとも書いている。『アメリカの民主主義』が、1830年代のアメリカ社会と民衆をありのままにとらえた貴重な記録であることはまちがいない。

7 ニューイングランドの保守主義

第7章でカークが取りあげるのは、民衆の熱狂に抗して保守の原理を模索しようとした3人のニューイングランド人、すなわちジョン・クインシー・アダムズ(1767〜1848)、オレステス・ブラウンソン(1803〜76)、ナサニエル・ホーソーン(1804〜64)である。率直なところ、日本人にはなじみが薄い人たちだ。

カークは、民主主義と産業主義が、保守の精神的支柱を打ち砕いたとみている。「産業に携わる人々は、資本家であろうと労働者であろうと、自由主義や急進主義を歓迎し、19世紀の初めの何十年間は保守主義を顧みることはほとんどなかった」という。

産業社会は畏敬の念も、人にたいする忠誠もない非人間的な世界であり、金銭と物欲、個人主義、すなわち人への無関心が幅をきかせる世界である。これにたいし、保守主義は伝統主義に立脚する。それを資本家と権力者のための思想と解釈するのは根本的にまちがっている、とカークはいう。民主主義と個人主義、合理主義と功利主義が伝統社会の基盤を壊し、ヒュームやヴォルテールの影響を受けた無神論がイギリスやアメリカに広がるなか、アメリカのニューイングランドでは保守の精神が命脈を保ちつづけていた。

ジョン・クインシー・アダムズは、第2代大統領だった父ジョン・アダムズと同様、第6代の合衆国大統領(1825〜29)になった。

カークは、息子のアダムズは気むずかしく尊大とみられがちで、政治家には向いていなかったと書いている。あまり人気がなく、1828年の大統領選では米英戦争の英雄、アンドリュー・ジャクソンにあっさり負けてしまう。しかし、残された膨大な日記をみれば、アダムズが、アメリカの政治に保守的原理を適用しようとしていたことをうかがい知ることができるという。

J・Q・アダムズは、アメリカを崇高な国家にするために、連邦と政府の強化が必要だと考えていた。これは前のジョン・ランドルフの州権主義とは正反対の考え方である。アダムズは個人の不可侵の権利を基盤とした政府を追求し、そのもとで社会が絶え間なく向上していくことを目指していた。

アダムズは連邦政府による国内インフラ開発を提案し、アメリカを繁栄と希望の保守主義的国家、自由で慈善に満ちた共和国にしようとした。しかし、そうした上からの指示に、とかくアメリカの民衆は反発し、アンドリュー・ジャクソンを次期大統領として選出することになる。

そのことにひどく傷ついたアダムズは、神が自分を見捨てたと感じたほどだった。低俗な利己主義をはびこらせるのが神の摂理なら、はたして神は存在するのだろうかとさえ思った。

ジャクソンが基盤とする南部の風潮とアダムズは戦いつづける。とりわけ奴隷制の悪徳を糾弾しつづけた。それが、かれの死後、大洪水(南北戦争)を巻きおこすモメントとなり、アダムズの思いえがいた荘厳で穏やかで敬虔な共和国精神を押し流してしまう結果になったのは残念だった、とカークは書いている。

カークはアメリカの代表的作家として知られるラルフ・ウォルドー・エマソン(1803〜82)を、あまり高く評価していない。エマソンは、平等主義や改革をかかげて、伝統的な秩序に敵意を示していた。カークはエマソンのことを「徹底的に抽象的な社会改良論に彩られた、個人主義的な超越主義者」とよび、保守主義の敵対者として扱っている。エマソンがいまでも人気があるのは権威にたいする抵抗を呼び起こし、社会主義の幻影に人を酔わせるからにすぎないという。

エマソンが政府に求めるのは善意だけで、超越主義にもとづく人道主義的な説教をくり返したあげく、ジョン・ブラウン(奴隷制廃止運動家)のようなテロリストを擁護する始末だった、とカークの批判はつづく。超越主義はアナキズムや楽観主義に近接している。エマソンには罪の概念がない。そのため人びとを道徳や責任の意識から遠ざけ、かぎりない欲求と堕落へと導く。20世紀のアメリカは犯罪や都市の悪徳、政治腐敗、家庭崩壊、富と貧困の格差に苦しんでいるが、その責任の一端は、社会の古いあり方を放棄して、そこに新しい感性を注入しようとしたエマソンにある、とまでカークはいう。

しかし、この評価はちょっと酷かもしれない。エマソンが、そのことばによってアメリカの民衆に生気を与えたことはいなめないからである。「エマソンは1870年代には国民的英雄になっていた」と、ポール・ジョンソンは書いている。保守の人は、たぶんそれが気にいらないのだ。

カークが評価するのは、エマソンよりオレステス・ブラウンソンだけである。ブラウンソンは、さまざまな思想を渡り歩いた末、最後にカトリックに改宗した。アメリカにカトリックの保守精神を植えつけるのに大きな役割をはたした、とカークはいう。

神への忠誠は、永遠の救いにとどまらず、社会的正義や平安な暮らしをもたらすとブラウンソンは主張した。プロテスタンティズムは宗教を個人の手にゆだねてしまう。しかし、個人の理性だけでは信仰を保てない。絶対的な権威に忠誠を誓うことによって、人ははじめて自由になれる、とブラウンソンはいう。

憲法は神の摂理によって、緩やかに成長していくものだとも述べている。保守主義者はアメリカの共和制を維持し、憲法を守る。憲法の急進的な改革は望まない。著書『アメリカの共和制』のなかで、ブラウンソンは「政府や社会の構造を改革したり、変えたりする場合には、それがどんなに有効か説明されようとも、その改革が過去に根付くものとして示されない限りは、決して成功しない」と述べている。

そして、ホーソーンが登場する。ホーソーンはさまざまな小説のなかで、罪の原理と良心の問題を考えつづけた。民主党員ではあったが、俗物根性やわざとらしさ、ビジネス気質を嫌っていた。「伝統を深く愛し、変革に対する疑念を抱く、ホーソーンのような根っからの保守主義者はアメリカにはほとんど存在しない」とカークはいう。

ホーソーンは奴隷制を嫌っていたが、連邦政府が介入して廃止に追いこまなくても、奴隷制は時がたてば自然に消滅すると考えていた。このような穏健な思想が取り入れられれば、南北の衝突は回避できたかもしれない、とカークはいう。

ホーソーンの功績は物語を通じて、過去をえがきだし、祖先にたいする尊敬と崇拝を呼び起こしたことだ。その代表的な作品が『緋文字』や『七破風の屋敷』、『トワイス・トールド・テールズ』、『旧牧師館の苔』などである。かれはピューリタンの精神を鋭い洞察力と率直さでえがいた。それによって道徳的保守主義の遺産がみごとに保存されたのだ、とカークは評価する。

しかし、ホーソーンの業績は、何よりも人びとに罪の概念を認識させたことだ、とカークはいう。人間の心のなかには悪がひそんでいる。それは表面的な改革によってぬぐいさることはできない。ホーソーンは「罪について執拗に考察し、そのことに使命感を燃やし、人生を捧げた」。かれにとって、真の価値ある改革は、良心の改革以外のなにものでもなかった。罪の仲介がなければ、人の道徳的再生は不可能である。人道主義は虚飾にすぎない。

ホーソーンは邪悪な衝動のもたらす破壊的な力をえがきつづけた。博愛主義者の罪をあばくことも忘れなかった。革新への情熱を戯画化してもいる。

『天国行きの鉄道』という作品は、破滅の町から天国の町までの旅がテーマになっている。しかし、天国の町の住民が拒否したために鉄道は廃止される。そこで地上の住民は代わりにフェリーに殺到し、天国に向かおうとする。だが、船が到着した場所は、残虐で恐ろしい地だった。そこでは何もかもが、いけにえの火に投げこまれていた。過去の遺産は清算され、人は原始的な純粋さに立ち戻ることを求められていた。まるで、どこかの国みたいである。

ホーソーンは、熱狂的な改革者の計画はかならず失敗するとみていた。唯一の現実的な改革は、道徳的な改革でしかない。しかし、かれの願いは、南北戦争の大義の前に吹き飛ばされていく。

カークはこう書いている。

〈改革の熱意と罪深い欲求は、ハリケーンに煽られた大火災となって南北戦争やその後の再建期をもたらした。アメリカの道徳的かつ政治的な保守主義はその大火災から未だ回復していないし、今後回復することもできないだろう。〉

ホーソーンの願いにもかかわらず、南北戦争がアメリカに道徳を回復させることはなかった、とカークは書く。しかし、ニューイングランド人のホーソーンがエイブラハム・リンカーンを強く支持していたことも忘れてはならないだろう。

〈概して私はこの浅黒く風変わりで賢明な顔つきが好きである。飾り気のない人間的な思いやりに満ちた表情が温かみを感じさせる。そして私のように政治にあまりかかわりのない立場で言わせていただければ、たとえ実務の面で彼のかわりができる人がいたとしても、やはりアンクル・エイブ[エイブおじさん、リンカーンのこと]を指導者に選びたい。〉

8 国民と教育

「新しい保守主義と新しい急進主義を導入したのは、ディズレーリとマルクスという二人のユダヤ人である」とカークは書いている。ふたりは思想的にも立場上も対極の位置にあったが、同じころ30年にわたってロンドンで暮らしていた。

ここで取りあげられるのは、ベンジャミン・ディズレーリ(1804〜81)のほうである。ディズレーリは1837年に保守党下院議員となり、1852年以降、ダービー伯内閣のもとで何度か蔵相を歴任し、1868年と1874〜80年に首相を務めた。自由党のウィリアム・グラッドストン(1809〜98)とは好敵手の関係にあった。

ディズレーリは「トーリー主義を再興し、功利主義的な自由主義との融合から救い出した」と、カークはいう。イギリスで現在も保守党が強い勢力を保っているのは、ディズレーリのおかげだという。つけ加えるなら、かれは政党の党首としてだけでなく、小説家としてもすぐれた才能をもっていた。

ディズレーリは平等という思想を嫌った。社会には多様性が必要であり、人は所属階級に応じた権利と義務が求められる。そして、政治において、もっとも重要なのは、秩序の原理だと考えていた。

この時代は自由主義の半世紀であり、1832年に選挙権を得た下層中産階級の時代でもある。自由貿易、自由企業、競争的個人主義が唱えられていた。しかし、「思想的には経済的成功と精神的個人主義に傾倒しきった環境の中で、人々は陰惨をきわめ埃だらけの醜悪な都市で単調な労役を強いられていた」とカークはいう。そうしたなかで、ディズレーリは改革派トーリーの立場を打ちだしていく。

1832年の選挙法改正によってトーリー党は崩壊した。ディズレーリはそれを再建し、保守党の基盤をつくることに貢献した。

カークによるとユダヤ人急進主義者は例外であって、ユダヤ人はほんらい保守的なのだという。ディズレーリはそのユダヤ人気質を引き継いでいる。

ディズレーリは、国家の安定は、階級の対立ではなく、階級の和解、富者と貧者の再統合にかかっているとみていた。階級は秩序であり、その秩序のもとで、それぞれの立場における義務を果たすことを前提にしてこそ、民主主義は成り立つというのが、ディズレーリの考え方だ。

ディズレーリはホイッグ党に妥協したピール派と縁を切り、保守党の再生を実現した。ディズレーリの功績としては、1867年の選挙法改正、工場法、学校補助金、公共住宅制度などが挙げられる。

しかし、それは表面上のことで、「ディズレーリの偉大な業績は、市民の想像力のなかにトーリー主義のひとつの理想を植え付けたことにある」とカークはいう。ひとつの理想、それは、つまり「国民という思想」である。労働者階級でも保守党を支持する人は、いまでもけっして少なくない。それはディズレーリの想像力が生みだした成果なのだ。

カークはこう書いている。ディズレーリは「ベンサム派の原子論的社会観を拒否し、台頭する社会主義者らの敵対的階級観を嫌悪し、人々は単なる経済単位の集合ではなく、階級闘争の単なる歩兵でもなく、英国人は国民を形成しているのであり、国王と貴族と国教会はその守護者であるということを英国人に思い起こさせた」。この思想を広めたことこそが、じつはディズレーリの最大の功績だったという。

ホイッグ党の寡頭政治、俗物中産階級の自由主義、社会転覆をはかる急進派、そのいずれもがイギリス国民に希望を与えていない。人民ということばは、まったくナンセンスだ。保守のトーリーこそが、真の庶民、すなわち国民を救うのだ、とディズレーリは訴えた。

ディズレーリは産業化が進行しつづけるなか、農村や都市で増えつづけている貧民の実態をよく知っていた。だが、かれらの救済を独断的な改革者の手にゆだねてしまったら、とんでもないことになり、国は滅びると思っていた。

だいじなことは、自己本位や個人主義を捨て、共同体の感覚、国民の一体性、真の信仰の感覚を取り戻すことだ、とディズレーリはいう。そのためには王室への敬意の復活、国教会の再活性化、地方や農業の保護、労働者階級の生活条件の改善が必須となる。こうした一連の改革は、ディズレーリにすれば革命ではなく、一種の復古だった。

保守党の政治信条が保たれた結果、さまざまな激動をへても、イギリスという国自体は分解することなく、いまでも安定している。「これは見事な保守的成果であり、ディズレーリの業績である」とカークは断言する。「ディズレーリは保守主義が専制でなく、自由主義よりも大衆の味方であることを証明してみせた」

1867年の選挙法改正により、イギリスでは労働者階級にも選挙権が与えられ、民主化がさらに進むことになった。ディズレーリは労働者階級が政治的に優位に立つことを望んでいなかった。とはいえ、いったんはじまった民主化の勢いは止まらない。ついには1928年の21歳以上男女平等の普通選挙権確立にまでいたる。

しかし、そうした民主化の渦のなかでも保守党は生き残る。ディズレーリはいう。労働者は何ももたないというのは間違いだ。労働者も一国民として、自由や正義、自身や家族の安全、公正な法の執行、自由な産業活動を守りたいはずだ。であるなら、労働者が保守党を支持するのもとうぜんのことだ。

カークの結論。ディズレーリは「英国の古くからの諸制度を維持し、帝国を保持し、人々の置かれた条件を向上させること」によって、保守党を力強く知性ある政党としてよみがえらせたのだ。

さらに先に進むことにしよう。

ディズレーリの名前は聞いたことがある人も、ジョン・ヘンリー・ニューマン(1801〜90)について知る人は少ないだろう。イングランド国教会の司祭だったが、1845年にカトリックに改宗、最後はローマ・カトリック教会の最高顧問である枢機卿になった。1830年代半ばに信仰復興と教会改革をめざしたいわゆるオックスフォード運動の指導者でもあった。

カークはニューマンこそ政治を超越した真の保守主義者だったと評価している。瞑想的な人物だったが、それでもベンサム主義者と戦うことを余儀なくされた。1832年の選挙法改正によって、議会では非国教徒や合理主義者の勢いが強まり、国教会への包囲網が敷かれるようになったからである。自由主義者の扇動家によって、国教会の牧師たちは次第にやりこめられるようになっていた。

こうした動きにたいし、国教会の内部刷新をはかろうとしたのがオックスフォード運動である。オックスフォード大学を中心に展開されたことから、その名がある。ニューマンはその指導者となり、国教会の信仰のなかに伝統的要素を復活させることに成功した。それによってベンサム主義者は敗れ去るのだ。

カークによれば、政治の上には倫理があり、さらにそのうえには信仰が横たわっているという。ニューマンは、社会は信仰があってこそ保たれると信じていた。知は力なりの思想にニューマンは抵抗した。世俗的知識は精神的成長をもたらすとはかぎらない。自己のうちに信仰をもたなければ、それは行動の指針にはならない。知識がむしろ人を苦しませることもある。精神の悪を抑えるには、目に見えないものをおそれることが、唯一の対策である。

ニューマンはいう。

〈生きることは行動することである。……行動することは、何事かを引き受けて責任を担うことだ。引き受けること、それが信仰である。〉

ニューマンは良識や常識と同じように「推定識」という概念をもちだす。こうすれば、こうなるという予測のようなものだ。それは行動の指針となるが、つねにそれはある種の権威を参照しながら、修正されていかねばならない。その権威とは良心や聖書、教会、格言、伝統、教訓、賢人のことば、などだ。

功利主義者は英知につながる推定識や信仰を無視していた。しかし、信仰が社会の強力な支え、孤独な人間の慰めとなっていることはまちがいない。功利主義のように疑ってばかりいては何も学べない、とニューマンはいう。まず信じてみることからはじめるべきだ。

自由主義の神髄は個人の私的な判断である。それは傲慢に満ちたあやまりをもたらす可能性が強い。人間の理性の優位を主張する自由主義者は、キリスト者の謙遜を忘れている、とニューマンはいう。

真の自由は、神の命令の範囲で生きる自由であって、そのために人は教養という知的訓練を積まなければならない、とニューマンは主張した。そのため、大衆教育を重視した。それは人が神のしもべとなり、同時に自分自身の主人となるための訓練だった。教育とは学ぶことによる陶冶である。つまり学習を徳と信仰に結びつけることだ、とニューマンはいう。「信仰の真実を学ぶことは、知識全般のひとつの条件である」

教養教育(リベラル・エデュケーション)において、人は哲学的習慣、すなわち自由、公平、冷静、中庸、英知を身につけねばならない。それは知的野心を慎み、正しい理性を学ぶ訓練である。人は知識や理性といった手段だけでは、欲情やうぬぼれと闘うことはできない。教育は知性に秩序を与えるほんのとば口を示すだけだ。しかし、いったん教養教育がなされれば、その後の道筋は個々人の鍛錬によって切り開かれていくだろう。

こうした考え方は、教育を国家の手にゆだね、学校の平準化をもたらそうとした功利主義者の思想とはまったく異なっている、とカークはいう。教養教育を忘れた職業技術教育が、自由主義化するイギリスの基本方針になろうとしていた。「国家による、非宗教で画一化され全国共通の義務化された無償(フリー)教育というベンサムの理想は、1870年代に実現に向かいだした」と、カークは慨嘆する。

ニューマンの功績は、教養あるジェントルマンをつくるための教育という教育理念を打ちだしたことだ。教養あるジェントルマンがいなくなれば、社会は重苦しいものになってしまうだろう、とカークはいう。新しい神学と教育理念を打ち立て、功利主義的有用性の思想が蔓延するのを防いだニューマンの業績は大きい、とカークは強調している。

この時代についてのカークのまとめをみておこう。いわく。

〈地の底から湧き上がる泉が涸れてしまったような時代に、ディズレーリは、壊れてばらばらになっていた保守的政治思考をつなぎ合わせ活発な政党をつくりだす巧妙さを持ち合わせた。ニューマンは押し寄せる功利主義者や物質主義者に対抗するためキリスト教精神を鍛え上げる英知を持っていた。……保守主義は、創造的な想像力を持ったこの二人によってよみがえり、舞台を飛び降りて受けた衝撃をも乗り越える活力を得た。〉

カークは保守という対抗思想が、人びとをばらばらにしてしまうのを防いだことを強調している。

9 ヴィクトリア朝後期の保守思想

第9章ではヴィクトリア朝(1837〜1901)後期の法学者、歴史学者3人が紹介される。

J・F・スティーヴン、ヘンリー・メイン、そしてW・E・H・レッキー。いずれもあまり聞いたことがない名前で、よほどの専門家でないと、知らないのではないか。しかし、いずれも保守主義の精神を深化させた人たちだという。

1867年の選挙法改正以降、保守党は旧自由党、ホイッグ党の一部や功利主義者なども取り込んで勢力を伸ばしていた。グラッドストンの自由党に危機感を覚える人が増えていたのだ。とはいえ、このころはグラッドストンが強かった時代である。グラッドストンは1868年から74年、1880年から85年、1886年前半、1892年から94年にかけて、首相の座についている。

1874年から80年にかけては保守党のディズレーリが政権を奪還する。その後、グラッドストンに対抗しようとした保守党は、さらに新しいグループを取り入れていった。だが、それによって保守主義は自由主義と接合し、きわめてあいまいなものとなりつつあった、とカークは述べている。

1870年代にはいると社会主義が台頭する。とはいえ、労働党はまだ設立されていない。都市プロレタリアートの勢いが増し、当時の代表的経済学者、ジョン・スチュアート・ミルも社会主義に接近していた。ミルは宗教的慰めよりも物質的な満足によって、社会の進歩をはかろうとする。そのころもてはやされたコントの実証主義は、古い神学を捨てて、科学的分析による理論を打ち立てようとした。だが、それはけっきょくのところ社会システムにもとづく管理主義的発想に行き着くほかなかった。

イギリスの3人の法学者と歴史家は、こうした過去を軽蔑し世俗の喜びを求める思想に対抗しようとした、とカークは書いている。

そこで、まずジェイムズ・フィッツジェイムズ・スティーヴン(1829〜94)の場合をみてみよう。

スティーヴンは政治の道に挫折し、司法の道にはいり、法学がらみの歴史書をあらわした。厳格で無愛想でピューリタン的だったというから、やはり政治の世界には向いていなかったのだろう。

人間は弱く、まちがいを犯しやすい存在だと考えるスティーヴンは、神にたいする畏怖の念がなくなれば、人は努力する動機を失い、その人生はむなしく耐えがたいものになるだろうと思っていた。

代表的な著書は『自由、平等、博愛』である。ここでは、自由、平等、博愛の思想が批判されている。こうしたフランス革命のモットーは、破壊的な異端の宗教の信条にほかならないというのだ。

スティーヴンによれば、国家は宗教によってつくられた秩序であり、法が存在するのは人に道徳を守らせるためである。人間の本性は邪悪さと腐敗に束縛されている。人がこの束縛から解放されるためには、神を仰がなければならない。これが、スティーヴンの政治の基礎となる。普通選挙権と平等という考えは、善き人びとによるリーダーシップの必要性を無視するものだ、とかれはいう。

国家は道徳を強制的に実施し、人間を肉体の衝動と無知から救いだすために存在する。道徳は宗教の拘束がなければ成り立たない。神と未来がなければ、人は衝動によって行動するほかない。神を信じることで、人ははじめて徳を発見し、幸福を実現することができる。何の制約もない自由はやっかいごとを引き起こす。人は根本的に不平等であり、博愛には何の意味もない。

社会は議論によってではなく、強制力によって統治されるというのがスティーヴンの考え方だ。意見が行動になるのは、力を通してのみである。近代国家は軍隊や警察によって支えられている。社会の秩序が保たれるのは、へりくつによってではなく、力の蓄積によってである。力は悪ではない。力は人間のもつ悪を矯正するものなのだ。したがって、寛容が悪をもたらす場合もある。自由が人をおびやかすときは、力によってそれを抑えなければならない。過剰な自由が破壊的に働くとき、それは鎮圧されねばならない。

スティーヴンはさらにいう。

いまは対話の時代ではない。強制力の時代なのだ。強制力こそが、われわれの秩序と文化を守る唯一の方法である。実証主義者のめざす人類の進歩は、人のほんらいの強靱さを弱めることにつながる。何が幸福かは一律に判断できない。実証主義者は単に自分の特定の人生観を人びとに押しつけているにすぎないのだ。人生の目的は美徳であり、快楽ではない。

コントやミルが求める平等に、自由がはいる余地はない。平凡で自己満足にひたる膨大な人間集団をつくりだすことに、はたして世界の未来があるのだろうか。博愛、すなわち人間すべてへの差別なき愛というのは、じっさいには自己欺瞞にほかならない。それは節操のない自我の拡大であり、みずからの心のうちに世界を治めようという妄想にほかならない。

こうしたスティーヴンの考え方は世に受け入れられなかった(さも、ありなんという気がする)。しかし、政治の考察としては、ミルやコントよりも、スティーヴンのほうがはるかにすぐれている、とカークは断言している。

オックスフォード大学教授で法学者のヘンリー・メイン(1822〜88)は1885年に『民衆政治』という本を出版し、民衆政治を批判した。そのころイギリスでは、グラッドストンが社会主義を受け入れようとしていた。これにたいし、メインはバークの伝統を継ぐ穏健自由党員として、社会主義を批判し、保守による慎重な変革を支持したのだという。

カークによれば、メインは比較社会研究の創始者であり、歴史学の巨人であり、インド社会の観察者でもあった。実際、インド統治にもかかわっていた。メインは、歴史は自分たちの現状を知るための唯一の道だと考えていた。想像上の観念、すなわち思いつきから生まれた急進的な考え方には反対していた。だいじなのはベンサム主義のような演繹的で観念的な仮説を排して、地道で入念な歴史調査をおこなうことだ。そのためにメインが持ちこんだのが比較歴史学の手法だったという。

メインによれば、社会が野蛮な段階では、人は身分制に束縛され、財産も集団の所有物とされ、人生そのものも共同体に依存していた。進歩とは、この呪縛からの解放である。市民となった人びとは契約制のもとで暮らすようになり、個人財産を所有し、個人の才能を十全に伸ばせるようになった。「すべての人間の関係が家族関係に要約される社会状況から、個人の自由な合意によってすべての関係が立ち上がる社会秩序の段階へと、われわれは着実に進んできている」。これがメインのえがく歴史の見取り図である。

メインは契約と、個人の経済的責任を重視した。身分制社会とちがい、市民社会は競争社会である。それを批判する社会主義者は、原始共同体における共同所有こそが理想だという。しかし、実際をみれば、原始的共同体はそれ自体が凶暴で、それぞれ隣接する共同体と常に戦闘状態にあり、村は村、部族と部族はたえまなく戦っていたのだ。原始的な生活条件のもとでの集団間の競争はほんとうに恐ろしいもので、通商や経済競争が生じたのは比較的近代になってからにすぎない。集団所有権が個別財産権へと徐々に移行したことこそ、文明の進歩であり、それを元に戻すことは退化を意味する、とメインはいう。

近代の民衆政治は、民主主義を自明とみなしているが、歴史をふり返っても、民主制は専制政治をもたらしやすい。さらに民主制には、ほんらいなすべき改革を先送りしてしまう傾向もある。政治屋の横行と恣意的な権力、政治腐敗をもたらす場合もある。

メインは民主主義が衆愚政治にならないようにするには、民主主義がそれ自体、目的ではなく、政府の形態以上のものではないことを明らかにする必要があるという。憲法の枠がそれを定める。アメリカの民主主義がいまのところ成功を収めているのは、アメリカの建国者が秩序を守るための統治装置を発明したからだ、とメインは断言する。

しかし、カークによれば、こうしたメインの忠告にもかかわらず、1884年、85年のイギリスの選挙法改正は、まさに民主主義のための民主主義をめざすものとなってしまった。それによって地主階級の影響力は破壊され、イギリスの政治は、それ以降、票の獲得をめざす党派間競争に明け暮れるようになったのだという。

レッキー(1838〜1903)は『民主主義と自由』、『18世紀イングランド史』、『欧州道徳史』などの著作で知られるダブリン生まれの歴史家である。日本では、ほとんど知られていない人だ。

ここでカークがレッキーを評価するのは、かれが19世紀保守政治のすぐれた手引きを残したからである。レッキーは19世紀末のバークだ、とカークは評している。

科学と産業の時代にあって、「真面目なプロテスタントであり、同時に理性主義の歴史の研究者であった彼[レッキー]は、迷信や聖職尊重主義をあざ笑う一方で、慈悲深き神の存在への信仰を持ち続けていた」と、カークは書いている。そのことが、功利主義や社会主義を批判し、急激な変化を嫌うかれの思想へとつながったという。

1884年、85年の選挙法改正により、イギリスでは都市労働者に加えて農村労働者にまで選挙権が拡大された。

1884年にはフェビアン協会が設立されていた。その文学的社会主義は若者たちを魅了し、政治的ユートピア思想が蔓延した。大地主(すなわち貴族)が強い影響力をもっていた議会の防壁は崩れ、教育は完全に脱宗教化された。教区は弱体化し、かたちだけの地方自治が広がっていく。

いっぽうで、膨大な社会関連法がつくられ、行政機構が拡大していく。陸海軍の予算も増大した。所得税が上がり、高い相続税が課されるようになる。こうして、それまで国のために尽くしてきた郷紳階級はついえさる運命となった、とカークは記す。

1893年には独立労働党が結成された。保守的傾向の強いイギリスでは、それは大きな勢力とはならない。しかし、レッキーは社会主義者がいつか政権を握るのを恐れ、こう書いているという。

〈富める者のなかに意気揚々とした泥棒が見つかるとき、貧しい者のなかに破壊的な教義が育つ。民主主義が、腐敗した金権政治に変わるとき、国の退廃と社会の革命が準備されるのは、よくあることである。〉

レッキーは民主主義が前進しても、議会政治が前進するとはかぎらないし、まして自由が拡大するわけでもないと論じていた。かえって、紋切り型の急進主義が横行し、伝統社会を破壊することになるのではないか。だが、そうした改革が「基本的な法や人間性の要素と摩擦を起こすならば、それは決して成功しない」と、レッキーは断言している。

カークはいう。

〈スティーヴン、メイン、そしてレッキーは、身分制に対して契約制を擁護した。感傷的集産主義はすさまじい奴隷制に陥るということを彼らは知っていた。〉

感傷的集産主義の行き着く先は、相互スパイ、食料配給を待つ列、巨大国有企業、巨大組合、強制収容所、大衆総動員、はりめぐらされた警察網だ、とカークは述べている。

10 産業化と保守主義の敗退

第10章で取りあげられるのは、南北戦争後から第1次世界大戦までの、アメリカの保守主義である。

南北戦争は南部に荒廃をもたらした。保守主義を再建する道は北部の人たちにゆだねられた。だが、ニューイングランドの知識人はむしろ尻込みをして、これからどうするべきかの指針も示せないでいた、とカークは書いている。

南部は経済的にも精神的にも立ちなおることができない。南部の黒人は憲法改正によって、名目上、白人と対等になったが、実際は権利を奪われたままだった。アメリカ全土で進行していたのは、金メッキ時代の腐敗と混沌だった。

ちなみに、金メッキ時代とは、1870年代、80年代に急速に進行したアメリカの資本主義化を揶揄した表現である。カーク自身は、この時代には、容赦のない経済の集中化、味気ない標準化、天然資源の略奪が進んでいたと評する。

政治の浄化を求めて、市民は立ち上がり、さまざまな民主的手段を獲得した。だが、その実態はまやかしだった、とカークは断言する。「実際の権力は、特定の利益団体やずる賢い世話人、圧力団体に握られていた」。保守の立場も弱まった。民衆扇動家や夢想家、社会改良家が、真の保守主義者を圧倒していた。

強欲に毒された無秩序が社会をおおい、産業の中心は農業から工業へと移行し、都市では労働者が激増し、人びとは砂粒のようにばらばらになろうとしている。

このようななかで苦闘した数少ない保守の思想家として、カークはジェームズ・ラッセル・ローウェル(1819〜91)、エドウィン・ローレンス・ゴッドキン(1831〜1902)、ヘンリー(1838〜1918)とブルックス(1848〜1927)のアダムズ兄弟の名前を挙げている。

例によって、いずれも日本ではなじみがない人たちだが、順にその足跡をたどってみることにしよう。

ローウェルはニューイングランドの名家出身の詩人で、文芸批評家、編集者でもあり、外交官の仕事をしたこともある。カークによれば、「ローウェルはその時代[19世紀後半]の保守主義の挫折を最も明確に体現する人物」で、民主主義、産業主義、アメリカ国民の未来に大きな懸念を抱いていたという。

はじめは急進主義者だった。奴隷制度と南部の政治理念を非難し、詩や著作を書いた。しかし、バークを尊敬し、生来、保守主義者だったと自認している。リンカーンを敬愛していた。リンカーン暗殺後は、共和党改革派に接近し、都会の政治ボスや猟官制度を攻撃した。ラザフォード・ヘイズ政権(1877〜81)のもと、スペイン公使、次いでイギリス公使に任命されている。

「南北戦争ののち、政治に対するローウェルの主な貢献は、金メッキ時代に抗い、依然残っていた紳士的な伝統を守るために尽力したことである」と、カークは評している。

ローウェルが懸念していたのは、アメリカ人の道徳心の低下である。それを防ぐには、まず何といっても政治を浄化しなければならない。文明社会で重要なことは、社会を持続させることである。そのためには脅威となるものを取り除かなければならない。「既存の秩序に対する真に脅威となる危険は民主主義ではなく、民主主義のなかに支えを見いだす社会主義です」と、ローウェルは断言している。

ローウェルは徹底的な民主主義者だった。保守的なニューイングランド精神を誇りにしていたという。

次に取りあげられるゴッドキンはローウェルの友人で、すぐれた編集者だった。アイルランドに生まれたが、アメリカに拠点を移し、雑誌『ネイション』を創刊した。幼稚で軽薄な大衆紙が蔓延するアメリカ社会に、「重々しく、上品で、成熟した」イギリス風の出版物を持ちこみ、啓蒙的な民主主義を切り開こうとした。

ゴッドキンはもはや民主主義は避けられないものとみていた。民主主義のもとで、独裁者が選ばれることはまずないし、あっても稀だろうと思っていた。だが、同時にかれは「市民社会の迷宮のなかで途方にくれた精神や個性が全般的に平凡化してしまう結果、民主主義が劣化すること」を恐れていた、とカークはいう。

いまの政治世界では、政治ボスや集票マシーンがのさばっている。人びとは政治に倦んでいて、自分で行動をおこすこともまれで、ときどき選挙に出向いて、気まぐれに振り子を動かすだけ。それによって、本来、資質をもった指導者はむしろ排除されてしまう。「多くの人の目から見れば、政府はかつて保持していた道徳的で知的な権威を完全に失った」とゴッドキンは書いている。

民衆は政府を通して、必要なものや快適さを得ようとするため、温情主義的な政治制度を求める傾向にある。そこで政府は貨幣を操作するようになり、その結果、物価が高騰して、社会は不安定になる。大衆の経済的欲求に応えるため、公的支出は拡大し、政治権力が肥大化する。

こうした大衆の欲求を抑制し、社会の病気を取り除くにはどうすればよいか。ゴッドキンは行政改革や住民投票、リコールなどを提案しているが、カークにいわせれば、これは民主主義の病をさらなる民主主義で治療しようという、むなしいこころみでしかなかった。それによって、権力がますます行政機関へと集中するからである。

「ゴッドキンの限界は、19世紀の『古典的な』自由主義者の学派全体がぶつかった限界であった」と、カークは指摘する。保守主義は現実の前では無力だった。

しかし、ゴッドキンの功績は世論なるものの本性をあきらかにしたことだ、とカークはいう。世論とは、わずかな知識しかない人びとが、次々と生まれる欲望を満たすために、あちこちをさまよう妄想なのだ。そうした大衆民主主義が横行するなかで、ゴッドキンは、ジャーナリズムの帝国において道徳規範を確立するために精一杯努力したのだ、とカークは述べている。

次に紹介されるヘンリーとブルックスのアダムズ兄弟は、第2代と第6代の大統領を輩出した名門アダムズ家の出身。ともに歴史家で、批評家だった。

ハーヴァード大学を卒業したあと、ヘンリー・アダムズはベルリン大学で学んだ。イギリス公使をつとめた父の秘書として7年間ロンドンでくらしたあと、アメリカに戻り、ハーヴァード大学で中世史とアメリカ史を教えた。

ヘンリー・アダムズは政治家の道に進まず、現代生活の腐敗の源を探究しつづけたという。著書に『ジェファソン、マディソン政権時代の合衆国の歴史』、『デモクラシー』、『モンサンミシェルとシャルトル』、『民主主義ドグマの堕落』、最晩年の『ヘンリー・アダムズの教育』などがある。

アダムズはいう。権力と経済競争が、現代の生活を駆り立てている。欺瞞的な力への崇拝がつづいている。キリスト教世界は「ユダヤ人とブローカーたち」によって衰退へと追いこまれているのだ。そして、次にやってくるのはおそらく「経済的ロシア化」、すなわち集権的社会主義である。

われわれは終末に近づいている。衰退の過程は、どんなに意志の力を働かせても防ぐことができない。ヘンリーは弟ブルックスへの手紙で、そう書いている。

人間による科学知識の獲得は、やがて人間の精神的・肉体的な劣化を招くだろう。「目が回るような暴力が加速するなかで、人間は動き回るものだけの世界の、ひとつの動くものに過ぎなくなった」とも述べている。

中世の研究者でもあったヘンリー・アダムズは、人間の活動能力は十字軍や大聖堂にみられるように中世において絶頂に達したものの、それ以降、真の生命力は急速に衰えているとみていた。

とりわけ人間が物理的エネルギーに頼るようになった1830年代から、人間は生命力を失い、社会は崩壊と壊滅に近づいている。いまは電気の時代だ。その次はエーテルの時代になり、「分子、原子、そして電子を少ない費用で働かせる」ことが可能になるかもしれない。しかし、いずれ自然資源が枯渇すれば、人間は身動きができなくなる。アダムズはそう予言した。

アダムズは集権化と社会主義を人類の宿命的な展開とみた。だが、それは社会の衰退がもたらすものなのである。こうして、人類の歴史はハレー彗星と同様に、宇宙の永遠の闇と果てしない忘却に向かっていく。絶望的な歴史観である。

ヘンリー・アダムズの弟、ブルックス・アダムズは風変わりな人物だった。人間の活動は加速化し、社会の統合が進むものの、それはいずれ限界に達し、高度に集権化された社会が生まれる。そのなかでも経済競争はますます激しさを増し、ついにエネルギーが使い果たされたときに、社会は崩壊する。『文明と衰退の法則』の序文で、かれはそう書いている。

カークはブルックス・アダムズのことを「偉大な奇人」だと称している。かれは当時のアメリカ社会を嫌悪し、資本家と銀行家を断罪した。民主主義は社会衰退の兆候であり、原因とみなしていた。

かれの理論によると、文明社会は中央集権化の産物であり、交易の中心地の周囲に発展する。そして、それは肥大化し、腐敗と衰退におちいるとともに、次の覇権をめぐって、また血なまぐさい無益な歴史がくり返される。

アダムズによれば、文明世界の中心地はバビロンからローマへ、さらにコンスタンティノープルをへて、ヴェネツィア、アントワープへと動き、19世紀にはイギリスに、そして20世紀にはアメリカに移ってきた。いまアメリカが勢力を維持するには、可能なかぎり、限界に達するまで、国を拡張し、集権化していかなければならなくなっているという。

だが、アメリカにもいずれ衰退が訪れる。カネ儲け主義で動いている社会は、カネの流れによって、やはり流されていくからだ。こうした流れを穏やかにできるのは、本能的に変化に抵抗する保守主義以外考えられない。

カークは「彼ほど、集権的で重苦しく粗悪な未来の制度に、黙って従おうとしなかった人はいない」と指摘する。しかし、アダムズが保守の信念をつらぬくことはなかった。

事態はアダムズが嫌悪した方向に進み、第1次世界大戦へと突入する。アダムズはこの戦争を、競争と集権化がもたらしたものとみていた。

カネ儲け第一社会の均等化傾向はとどまることを知らない。現代社会においては、女性も男性と同じとみなされ、その結果、家族の基本は崩れ、すべての人が平等化を求めるなかで、社会の秩序は失われていく。そして、それを補うために、さらに集権化が進む。

カークは、ブルックス・アダムズが確信していたのは崩壊のみだという。経済の優位は人間の知性や自由を奪い、物質面の繁栄と精神面の衰退が同時に進んでいく。そのことを知りながら、アダムズは断固保守の立場を主張せず、いわば時代の趨勢に流されていった。「大国化していった半世紀において、これがアメリカの保守主義的信念の運命だった」と、カークは嘆いている。

第1次世界大戦が終わるころには、真の保守主義はアメリカからほとんど消え、いくつかの小さな集団のなかで、ほそぼそとつづくだけになってしまった。大量生産時代の到来は、伝統的職業と技術を駆逐し、人びとから身分や家族への誇りを失わせていった。それだけではない。「保守主義の原理自体が『自由企業経済』や起業成功者のための擁護論と混同され、[真の]保守主義者が敗退していった」とカークは書いている。カークにとって、保守主義は社会主義だけでなく資本主義に対抗する原理でもあった。

11 20世紀イギリスの保守主義

1885年以降、イギリスの保守党は万全の地位を築きあげた、とカークは書いている。「上流階級と中上流階級、実質的に中流階級のほとんどが保守党員になった」。加えて、大衆は保守党の帝国主義を支持していた。

ソールズベリーの時代だ。1885年から1902年にかけ、ソールズベリーは、自由党から分裂した自由統一党を引きこんで、3度にわたり、足かけ14年間、保守党政権を維持した。

自由党は分裂していた。19世紀の自由主義の処方箋はすでに時代遅れになっていた、とカークはいう。

ソールズベリーのあと、保守党政権を引き継いだのは、アーサー・バルフォアだった。ところが、1906年の選挙で、保守党は大敗を喫し、ふたたび自由党が政権を担う。

保守大敗の原因として、カークは「ヴィクトリア朝への信頼が崩れ去ってしまったことと、社会主義者の影響が急激に増したこと」を挙げている。自由党は社会主義を取りこむことで息を吹き返したのだ。それから9年後、第1次世界大戦の勃発で挙国一致内閣が成立するときまで、保守党が政権に復帰することはない。保守党の漂流がはじまっていた。

カークによれば、1901年にヴィクトリア時代が終わると、イギリスの経済発展もぴたりと終わったという。1880年から着実に上昇していた実質賃金は頭打ちとなり、国際的な競争の激化により海外市場もあやうくなった。「英国は製造業における比較優位の大部分を失っていたうえに、ある面では本来持っていた優位性が絶対値で見て衰退していく状況に苦しんでいた」

そのとき活発になったのが、労働組合の政治活動である。穏健なフェビアン協会も社会主義の方向に舵をきろうとしていた。アスキスとロイドジョージに率いられた自由党は、こうした流れを受けて、急進的な社会改革を主張する。これにより自由党は1906年の選挙で大勝し、保守党に代わって政権の座を握った。だが、このとき発足したばかりの労働党は、すでに自由党、保守党につぐ議席を確保していたのだ。自由党の没落はすでに予期されていたようなものである。

以上のことを前置きとして、カークが取りあげるのは、イギリス人作家のジョージ・ギッシング(1857〜1903)だ。娼婦と恋に落ちたために人生を棒にふったギッシングは、若いころは急進的な社会主義者だった。しかし、市井にまみれ、労働者階級の実態を知るにつれて、保守主義者に転向した。群衆の粗暴な支配より才能ある貴族の統治を支援する、と妹宛ての手紙に書いている。

1880年の『暁の労働者たち』を皮切りに、『無階級の人々』、『ネザー・ワールド』、『三文文士』、『流謫の地に生まれて』『ヘンリー・ライクロフトの私記』など、すぐれた小説を残した。日本でもその多くが翻訳されている。

若いころ、ギッシングは国教会を倒すのだと息巻いていた。かれが信仰を取り戻すことはなかったが、それでも目的を失った人間がいかに孤独なものであり、道徳を失った社会がいかに惨めになるかをえがきつづけた。さらに科学や技術が、人の純朴さや温和さ、世界の美しさを破壊し、文明という仮面のもとで野蛮を復活させることを指弾してやまなかったという。

ギッシングは、青年期にあれほどあこがれていた社会主義が、じつは自分の欲を偽装する仕掛けにすぎなかったと述懐するようにもなる。ほんとうは貧しくて無知な人びとを好きにはなれなかった。喧噪に満ちた都会もきらいだった。かれは社会主義を捨て、権利に代わって義務を語りはじめる。

『ネザー・ワールド』は、当時はロンドン場末のクラーケンウェルを舞台にしている。人びとは貧困と闘っている。そして、だれも幸せにはならない。それでもかれらは与えられた義務を淡々とこなしている。

「その[都市生活の]惨めさから抜けだすとすれば、禁欲的に運命を受け入れるか、自身を変えていくしかないことに、ギッシングは気づいていた」と、カークはいう。「自身の人格が築き上げた要塞のなかで、長く苦しい期間を耐え抜くことが人間の義務のすべてなのだ」

ギッシングは近代の孤独をえがきつづける。そこに登場するのは、自由だが惨めな女たち、破滅的な利己主義者、人間の多様性と個性を消し去ろうとする集産主義者たちだ。晩年は、願わくは民主主義者が権力を手にいれるまで長生きせずにすみますように、と祈るほどだったという。「大衆が圧倒的な力を持ったその時、われらが英国は一体どうなってしまうのか、考えるだに恐ろしい」と、ギッシングは書いている。

民主主義はイギリスの政治的伝統になじまない。イギリスの将来は、すでに消えかかっている貴族主義的思考を大衆の欲望とどう調和させるかにかかっている、とギッシングはいう。

ジョゼフ・チェンバレンやシドニー・ウェッブがえがいたイギリスの将来に、ギッシングは嫌悪感をいだいていた。社会革命の行き着く先は社会主義的地獄だと思っていたのである。

カークにいわせれば、1902年から1905年まで首相を務めた保守党のアーサー・バルフォアは「最も興味深いが最も功績の少ない党首のひとり」だった。「根っからの愛想の良さが災いし、深刻な矛盾や大きな失敗に追い込まれていった」という。そのいい例が1902年の教育法と、1917年のバルフォア宣言だ。

保守主義者として、バルフォアは巧妙に物事を遅らせたり、少しずつ改善したりすることに努めた。かれは感情的に民主主義の方向に流れていくトーリー民主主義の一派にも抵抗した。自由党から保守党に鞍替えしたチェンバレンの急進主義もできるだけ抑えようとした。しかし、保守党の貴族主義的政治は国民に理解されず、1906年の選挙で自由党に破れ、その後、1924年には労働党の政権獲得を招くことになる。

保守党の体質が変わろうとしていた。保守主義は依然としてジェントリーの信条だったが、すでにその基盤となる地主階級の影響力は小さくなり、農村部の人口は減り、急速な都市化が進んでいた。貴族の財力は、都市部と産業界の管理下におかれるようになった。古くからの領主貴族の出身であるバルフォアは、すでに保守党を代表する存在ではなくなっていた、とカークはいう。

〈バルフォアは最後の貴族興隆の時代の指導者としてふさわしかった。ただし、政治家としてではなく、むしろ多方面の才能に恵まれた偉大なジェントルマンとして。〉

さらに「政治権力が狂信者と統計屋に握られてしまった後の時代から見ると、バルフォアの怠惰で高慢な態度こそが美徳のようにもみえる」とカークは記している。

バルフォアは神学に関する哲学四部作を残した。懐疑主義が敬虔な信仰にいたることもある。かれは自然主義的な唯物論と反キリスト教的観念論に対峙した。神を定義づけようとしなければ、神を知るのはむずかしくない。正しい理解をすれば、宗教と科学は互いに対立もしなければ、他を排除もしない。信仰の持ち主だったバルフォアは権威や慣習、道徳に絶対的な信頼を置いていた。

その反面、バルフォアは経済や金融については鈍感だった。騒々しい20世紀を指導していくには、あまりにも貴族的だった。バルフォア以後、保守党は商工業者の政党となる。

1922年に保守党が再起するまで、急進的な立法の洪水がイギリス社会を崩壊させていった、とカークは書いている。労働者階級が大きな力を持つようになり、福祉国家に向けての計画が徐々に進められていったのだ。

首相退陣から2年後、ある講演で、バルフォアはこう指摘した。いまや人びとの知識欲が衰え、企業意欲も弱まり、社会の活力が低下するなか、度重なる災厄への反応が鈍くなり、国家の堕落と退廃が進行しつつある。

マロック(1849〜1923)は日本ではあまり知られていない。オックスフォード大学在学中に発表した『新しい共和国』をはじめとして、神学・哲学、小説、詩、政治・経済評論にいたるまで多くの著作を残した人だという。

『新しい共和国』でめざましい成功を遂げたあと、イギリスでもマロックはほとんど忘れ去られてしまった。しかし、カークは、それ以降、「彼に匹敵する保守思想家は英国に現れていない」と、マロックを絶賛している。

マロックは、その思索を通じて、イギリスの昔からの伝統を守り、復元させようとした。美術評論家のジョン・ラスキンからも大きな影響を受けていたという。神がなければ、美術や絵画、詩は、人に何の慰めももたらさない。神がなければ、貴族政はなく、専制政治だけが存在していただろう。貧しい人びとはうめき声を出すだけの巨大な機械になってしまい、金持ちは理性をもたない派手な人形と化してしまうだろう、とマロックは論じている。

マロックにとって、物質的進歩の観念は愚かしいものだった。それは、いっそう単調なけだるさ、魂のない官能性をもたらすにすぎない。

道徳という目的を失うとき、人は堕落しはじめる。人間の皮膚の下には野獣がひそんでいる。真の無知がやたらの知識を手にして社会に襲いかかるとき、文明は破壊され、世界は廃墟と化してしまう。

政治経済学や社会学に通暁していたマロックは、科学的根拠にもとづく保守思想体系を確立しようとした。それまで保守党は政治経済学をほとんど理解しておらず、経済学といえば自由党のおはこだった。しかし、伝統的な自由党員が社会主義理論に屈服してしまった以上、保守的経済学がどうしても必要になっている、とマロックは考えた。

マロックは問う。社会的平等主義は正しいのか。進歩と平等にはどのような関係性があるのか。かれの結論はこうだ。社会的平等主義は誤謬であり、平等は進歩の死を意味する。そもそも進歩は、不平等があるからこそ生みだされるのだ。不平等が許されるから、少数の能力ある人間が野蛮を文明へと転化するのだ。不平等は共同体の富を生みだし、すぐれた能力をもつ人びとに全体の利益のために努力しようという動機をもたらす。すべての人に社会的平等を押しつければ、こうしたすぐれた人びとを抑圧する結果となる。

マロックはさらにいう。労働価値説はまちがっている。人はもともと労働する生き物ではない。特段の動機づけがなければ、食っていけるだけの最小限の労働しかしないものだ。富の動機は不平等である。労働ではなく才能が富を創出する。才能をもっている人はかぎられている。労働を指揮するのは才能である。才能こそがものを発明し、生産・分配を組織化し、秩序を維持する。才能抜きの労働は、最低限の生活を満たすだけの原始的な営みにすぎない。

資本は社会の生産原資にすぎない、とも述べている。才能はこの資本を労働と結びつけ、労働を管理支配することで、商品を開発し利益を生みだす。労働者階級の収入は着実に上昇し、国民所得に占める割合も大きくなっている。労働者の所得が増えているのは、かれらが才能のもたらす報酬の分け前にあずかっているからである。

マロックは30年もすれば労働者の収入は倍増するだろうとみていた。しかし、いっぽうで貧困層の貪欲が政治に大きな害をもたらすのではないかと恐れていた。とりわけ平等主義が才能ある人びと押さえつけ、それによって社会全体がかえって貧しくなってしまうと思っていたのだ。

社会の不平等はやむをえない、とマロックはいう。経済の運営は、才能をもつ比較的少数の人びとにゆだねるのが、正しく好都合である。民主主義には指導層を拒否する傾向があるが、大きな問題に対処できる人は、ごく例外的な存在なのである。才能ある人たちによる真の指導体制を否定してしまえば、かえって願いもしなかった恐怖政治が到来する可能性もある。文明化された共同体をうまく運営していくには、ある種の貴族政の原則が必要なのである。

これまで才能ある者たちに与えられた報酬は、むしろ少ないくらいだった、とマロックはいう。その多くは国民や労働者に配分されていった。「多くの人々は、非常に能力の高い少数者の影響力や権威に服した場合にのみ得られる恩恵にあずかることによって豊かさを享受できる」。ところが、ロシアでは革命後、純粋民主主義を適用することによって、能力ある者を排除したおぞましい寡頭政治が出現し、人びとの生活を耐えがたいものにしてしまった、とマロックは評する。

無神論と社会主義を避けるためには、人びとのあいだに宗教的信念を取り戻すとともに、社会が大衆のために運営されていることを、大衆にも確信させなければならない、とマロックは提言する。ねたみやうらみではなく、感謝の気持ちがだいじなのだ。理想的にみえて、じつは無秩序な社会制度を推奨する思想を警戒しなければならない。社会的秩序ある文明は、人びとが真の信仰をもつかどうかにかかっている、とマロックはいう。

20世紀はじめには、民主的楽観主義と進化論的進歩主義が世にあふれていた。カークによれば、こういう考えを吹きこむ人びとは進化する人類の未来を信じて自己満足し、過去を捨てたのだ。その結果が第1次世界大戦の勃発を招くことになったという。

20世紀にはいると、イギリスの産業は停滞し、社会主義的な再分配政策が支持を集めるなかで、マロックの保守思想は忘れ去られていく。それでもマロックが称賛に値するのは、長期的にみれば、保守思想こそが大きな力をもつと信じていたからだ、とカークは述べている。

カークによれば、ふたつの世界大戦のあいだの戦間期は、現状を維持するのがせいいっぱいで、保守思想も荒廃にさらされていたという。そのなかで、フェビアン主義の信条は広まりつづけ、学校教師や知識人などにも浸透していた。保守主義はそれに対抗するすべがなく、沈滞するいっぽうだった。

はたして社会主義は正しいのだろうか。トーリー主義のもっとも正当な後継者で、批評家のジョージ・セインツベリーは、社会主義のもたらす未来をこうえがく。

〈無産階級の馬鹿げた安逸のために生まれる荒廃ほど、酷いものがあろうか。すべての人は大統領と同等になる。すべての人は、等しく教育される。すべての人は抽象的な「国家」というものによって、同等に配置され、配給を受け、規制される──豚小屋の豚のように等しく、しかも自由になる。〉

たしかに、こういう社会主義はごめんである。

12 アメリカは謙虚になれるか

第1次世界大戦が終わるころ、アメリカは世界最強の国家になっていた。国民総体としてもアメリカ人は豊かになった。そこには莫大な富が出現したが、同時にすさまじい貧困も存在していた。

ハーディング、クーリッジ、フーバーという3代の大統領のもと、アメリカでもイギリスに匹敵する文学者や思想家が誕生した。そのなかでも、カークがすぐれた保守思想家として紹介するのが、アーヴィング・バビット、ポール・エルマー・モア、ジョージ・サンタヤナの3人である。

この3人はいずれも現実の政治に足を踏み入れなかったものの、アメリカ社会を観察し、そのゆくえを見極めようとしたという。

アメリカの政界でも、昔気質の哲人政治家タイプは姿を消そうとしていた。農業人口は減って、都市が巨大化し、中央集権化と民主主義が進んでいた。それを推進していたのは、産業化と物質主義である。こうしたなか、アメリカは信仰もなく画一的で、凡庸な国になろうとしていた。

この時代を代表する哲学は、ジョン・デューイのプラグマティズムである。デューイは自然主義の立場から、精神的価値を全面的に否定した。身体的感覚がすべてであり、人生には物質的充足以外、何の目的もないとした。唯一の関心は、過去でも未来でもなく、現在である。デューイは平等主義をかかげ、効率的な物質生産の実現に向かって突き進むべきだと説いた。こうした欲望の神格化に立ち向かったのが3人の保守思想家だった、とカークはいう。

まずアーヴィング・バビット(1865〜1933)。バビットはハーヴァード大学で比較文学を教え、批評家として活躍した。ハロルド・ラスキやアーネスト・ヘミングウェイをはじめ左翼からは大いに嫌われた。しかし、バビットによって、アメリカの保守主義は成熟期を迎えた、とカークは記している。

バビットは、ブッダの説くように、人は欲望や感情を抑え、意志を鍛錬することで、高次の自己をめざすようにと主張した。その姿勢は清教徒的だった、とカークは評している。

バビットはプラグマティズム同様、大富豪をも軽蔑していた。ひとりよがりの科学的・経済的進歩が、「人の法」に沿っているとは思わなかった。人間は物質的存在である以上に精神的存在である。

「人のなかにあって特に人間的であり、究極に神聖なものとは、意志の持つある種の特質であり、その意志は自制する意志として、普段の自己との関連において感じられる意志である」と、バビットは書いている。すなわち、感情や欲望の衝動に歯止めをかける人間特有の力こそが、人を人間的にし、高度にするのだ。もし人が欲望と技術的理性だけに身をまかせてしまうなら、この世は混沌としたものになっていくだろう。

リーダーシップなき民主主義は、文明の脅威となる。「自然主義の過ちを拒んだ指導者が登場するかどうかに、西洋文明の生き残りはかかっている」と、バビットは論じた。

政治は自然主義の延長にあるわけではない。より高度な「人の法」、倫理こそが政治をかたちづくる。ルソーの唱えた「一般意志」もまた自然主義にもとづいており、それは暴虐な専制政治の擁護へといきつく、とバビットはいう。

人がもつうぬぼれという面で、民主主義と帝国主義はつながっている。「人は崖っぷちに立った時ほど、実に自信ありげに前へ向かって突っ走るものだ」。謙遜だけが、うぬぼれを抑止する唯一の美徳である。

真の仕事、高度な仕事は、魂の労働であり、自己改革である。正義は自分自身の仕事に専心することから生まれる。真の自由とは、仕事をする自由である。知的労働者は肉体労働者よりも上位に位置づけられる。純粋に倫理的な仕事(すなわち政治)に携わる人はさらに上位にある。そして、精神と知性の指導者は、物質的所有欲から脱しなければならない。金権政治はおろかだが、平等主義という社会的正義を振りまわすのは、もっとおろかである。だいじなのは高度な倫理と判断にもとづいて、社会秩序を維持することだ。人間にとって、真の平和は精神的平和である、とバビットはいう。

いまの時代は商業主義が世をおおっている。民主主義も商業化したメロドラマになろうとしている。民主主義と商業主義はみな似たような凡庸さをもった膨大な数の大衆を生みだしたにすぎない。その結果、アメリカ人の拡張的で粗雑な個人主義が助長された、とバビットは理解する。

さらにバビットはいう。センチメンタルな人道主義ではなく、倫理的な高い意志が必要なのだ。われわれを商業主義から救い出してくれる指導者を見いださなければならないという。それは粛然とした道義心とまじめな知性をもつ指導者だ。

倫理的国家は可能だし、人は正しい規範を受け入れることができる、とバビットは論じた。社会においては、自由と公正、謙遜が基本であり、それは純粋な平等とは両立しない。

政治においては、理想主義か現実主義は問題ではない。もっと高い議論のレベルがあるのだ。それは恩寵のレベルだという。すなわち神の恵み。それが自由と高い意志を支えるのだという。このあたりの議論は、残念ながら、ぼくにはよくわからなくなってしまう。

次に取りあげられるポール・エルマー・モア(1864〜1937)は、日本では、さらになじみがない。ミズーリ州生まれだが、ニューイングランド思想の影響を受けて育った。いったんニューハンプシャーのいなかに引っこんだあと、知的武装を整えて再起し、ハーヴァードやプリンストン大学で教えながら、雑誌編集者、エッセイストとして活躍した。カークはかれのことを「あらゆる宗派を通してアメリカにおける最も博識な神学者」だったと評している。

モアは、いまの時代は世代間の精神的な結びつきがなくなり、人も文明もあてどなくさまよっていると感じていた。超越的な神を信仰し、物質的生活と精神的生活とのバランスをとり、公私の義務を果たすことによって、ようやく人は正しい人生を送ることができる。人は絶え間ない欲求をもっているが、それは強い責任感と内面からわきでる徳によってのみ抑制することができるとも述べている。

信仰を取り戻さなければ社会は滅びる、とモアは断言する。個人の快楽を判断の基準とし、絶え間ない流動性に身を任せるプラグマティズムは、大きな欠陥をもっている。これを認めれば哲学は無定形になり、社会もまた無定形になる。その結果、物質主義によって、文明は窒息し、無秩序状態が訪れる。このような時代においては、良識ある者は勇気をふるい、自分が反動主義者だと宣言しなければならない、とモアはいう。

人に倦怠をもたらす流動の哲学と闘わなければならない。求められるのは、自分たちを正しく導く貴族政なのだ。民主主義にはさらなる民主主義ではなく、よい民主主義が必要なのだ。そのためには、共同体のなかから最良の者を選びだし、かれらに権力をゆだねる仕組みをつくらなければならない。

さらに、モアは高等教育機関の立て直しをはかるべきだと論じた。教育の第一の目的は、人文知(その中心は古典教育)を鍛え、誠実さと美徳を称える人をつくることである。それによって指導者となる者は、真の自然な貴族として、金権主義と民主主義の調停役として、人びとに奉仕することができる。教育機関が専門家や技術家、ビジネスマンを送りだすことにかまけていると、社会には知的な貴族層がいなくなり、社会はますます不安定になっていくだけだ、とモアは警告する。

政治において、最初に問われるのは社会的公正である。文明の存続は、社会的公正が実現するかどうかにかかっている。社会的公正とは「資産の分配が、上層の人々のすぐれた理性を満足させるとともに、下層の人々の気分を憤慨させないかたちでおこなわれること」だ、とモアはいう。絶対的公正はありえない。絶対的な平等もありえない。自然な不平等はいたしかたないものだ。生命は原始的なものだが、私有財産は人間だけのものであり、文明の根拠でもある、とモアは断言する。

財産権を否定すると、逆に物質主義が勢いづき、堕落した文明が生みだされる。知的な余暇は反社会的とされ、学者や詩人は嫌われる。そして、人から財産を奪おうとする動きが活発化する。それは社会の荒廃をもたらす。こうした点からみても、私的所有権は社会の発展に不可欠だ、とモアは論じる。

保守主義は個人の責任を考慮しない人道主義を否定する。まず重要なのは、個々人が自己の人格にたいして責任をもつことだ。

近代文明が管理社会に行き着くかもしれないという恐怖は格別におぞましいものだ。「その世界は意味を失い、人間の価値も失われてからっぽになっている」。これに対抗するには、人が神への畏怖を取り戻すほかない、とモアはいう。

人間のなかには、人間を超えた力の存在がある。キリスト教と古代ギリシャの遺産はまだ死んでいない。神を信じることによって、近代主義に抗するという姿勢が、モアの保守主義の核心をかたちづくっている。

ジョージ・サンタヤナ(1863〜1952)は、スペインのマドリードで生まれ、子どものころアメリカに移住し、1907年からハーヴァード大学で哲学を教えた。1912年からフランス、イタリアと移り住み、1952年にローマで没している。多くの著書や書簡があるが、日本語に訳されているものはごくわずかしかない。

カークはこう書いている。

〈保守思想家として、彼は英国とアメリカの社会を外国人の視点から解明していった。しかし、彼の専門領域は、英国とニューイングランドに関するものである。……サンタヤナはアメリカ社会の一部とはならなかったが、トクヴィルには決して成し遂げることのできなかったようなかたちで、アメリカ社会の内側に入り込んだ。〉

コスモポリタンでありながら、アメリカとは切っても切れない人だった。

サンタヤナは二元論を否定した。世界はひとつしかない。それは自然世界である。そして、自然世界のなかには精神生活が存在しうるとした。精神は事象を通じて生きているという。

たとえ、どんな運命に遭おうと、サンタヤナは冷静沈着さを忘れなかった。あらゆる思想に寛容だった。しかし、支配的権力を判断するさいに、よい社会は美しく、悪い社会はみにくいという基準だけは忘れなかったという。

サンタヤナは民主主義と資本主義の完成形は共産主義と同じであり、それは精神の領域と芸術の領域を餓死させると断言した。「サンタヤナは一貫して効率性と画一化の名の下に世界を略奪してきた革新を軽蔑し続け、社会的調和と伝統の保存を擁護してきた」と、カークは書いている。

物質的活動と物質的知識の流れが強くなると、人格の力が弱まり、倫理的な独立性が失われる。無神論の精神は産業社会主義をもたらす。リベラリズムはいまでは、すっかり管理主義的な方向をたどっており、いずれ功利的集産主義への道を開くであろう。それは自由と繁栄を標榜しながら、けっきょくは物質と進歩(拡張)への人びとの服従を求めるものなのだ、とサンタヤナはいう。

人生の目標が金持ちを真似ることであるなら、大衆は最初から意気消沈するほかない。なぜなら、富をめざす競争は、人びとを疲れさせ、堕落させるからだ。大衆はメディアによって操られ、広告屋によってなぶられている。産業の世界では、企業や人が、経済的支配をめざして、なりふりかまわず戦っている。そして絶対的支配を夢見るのだ。サンタヤナはこうした産業自由主義の世界をきらった。

それは重苦しく組織された無知の世界であり、そこでは騎士道は死に絶え、人は卑屈に身の安全を願うばかりだ。自由主義のもとでは、経済メカニズムだけがどんどん進化し、旧来の秩序が壊され、人は自暴自棄になり、政府は機能不全をおこし、専制政治が生まれる。サンタヤナはそんなふうに将来を予測した。

いま人びとに与えられている自由は、画一性の自由にすぎない。個人の意見は消し去られ、人は画一的に分類され、そのなかでうごめいている。巨大国家は羊の群れのような国民をつくりだす。だれもが催眠術にかけられたように行動する社会が生まれている。そこで学者にまかされるのは、人を操り人形のように動かす仕事だ。人びとには芸術も宗教も友人も希望もない。仕事は賃金のためであって、苦痛でしかない。そのような社会はけっして幸福ではないだろう、とサンタヤナは示唆する。

サンタヤナはアメリカを愛するとともに恐れていた。計量化と画一化に執着する、この傲慢で自信過剰の国が、はたして文明を生みだすことができるのだろうか。国際的なプロレタリア運動と戦っているアメリカは、機械化された生産と大量消費を信仰し、十字軍のような進撃にのめりこんでいる。そして、その足もとは崩れようとしているのだ、とサンタヤナはいう。

サンタヤナが1912年にアメリカを去ったのは、めくるめく世界から離れて、隠栖のうちに理性的な生き方をさぐるためだった。

カークはこう書いている。

〈サンタヤナは、狂信の時代のなかで、高貴に正気を保ち執筆を続けた。確かに、サンタヤナのような人物を得ることのできた文明には再生への見込みが、幾分かは残っていよう。〉

だが、その道筋は見えなかった。

第1次世界大戦後、アメリカでは、平等を求める人道主義と、自由の拡大を名目とする帝国主義(実際は経済帝国主義)、そして快楽主義が社会をおおうことになった。宗教は衰退し、汚職に代表される倫理的混乱が広がっていた。そして、実用的な保守主義は、民間企業と経済権益を擁護していた。

ルーズヴェルトにははっきりとした思想がなく、社会改革者の提案をつまみ食いするように受け入れていった。広島と長崎を犠牲にして、アメリカが勝利したとき、自由主義的な人道主義者は当惑をおぼえないわけにはいかなかった、とカークはいう。勝利の代償は、国内の中央集権化と米軍の駐留維持をもたらした。

カークは、アメリカは制御できなくなった意志と欲求からみずからを取り戻すため、正真正銘の保守主義を必要としているという。バビットやモア、サンタヤナの保守主義の精神にもとづいて、自身を抑えなければならない、とカークは明言する。

しかし、その後のアメリカが謙虚になったとは、とても思えない。

13 保守主義の約束

保守主義は完敗したが、征服されたわけではなかったと、最終章の冒頭で、カークは書いている。とはいえ、保守主義の敵である自由主義や功利主義も1870年以降、英米ではまとまった勢力ではなくなっていた。その代わりマルクス主義とその潮流が勢いを増し、醜悪な力を振りまいている、とカークは論じている。

イギリスでは何度か社会主義(労働党)政権が登場した。しかし、それはいつも自家中毒を起こして、けっきょく保守党に政権を返上する羽目になった。アメリカでは社会主義を公言する者はいなかった。1960年代には新左翼がもてはやされたものの、新左翼はまたたくまに疎まれ、いくつか暴力沙汰を起こして消滅していった。

アメリカとイギリスでは、いわゆる進歩派は信頼を得られなかった。しかし、保守主義も、その間、ずっと退却しつづけてきた、とカークは書いている。

それでも保守派が守りつづけてきたものは大きい。それはまずキリスト教信仰である。宗教の影響力は少しも衰えていない。イギリスでは立憲君主制が保たれ、アメリカでは憲法が尊重されている。私有財産制も維持されている。産業化と大衆化が進展し、家族や共同体のきずなが衰退しているにもかかわらず、保守の精神はまだなにがしか保たれている、とカークはいう。

アメリカのリベラリズムは、薄汚れた死に向かっている。イギリスでは自由党がほぼ崩壊した。イギリスを福祉国家に導いたベヴァリッジは、晩年、政府から年金をもらうのをとうぜんのように思っている大衆の身勝手さに困惑していた。社会主義に期待する人はいまではほとんどいない。社会主義者は甘言を弄して、権力を握ろうとする。しかし、社会主義がもたらすのは、けっきょくのところ惨めさの平等であることに、だれもが気づいてしまったからだ。

こうして、カークは保守主義の原理に立ち戻る。それは「道徳と義務を求める意志」、「信仰、規範、伝統、慣習」、さらに「抑制された私的利益」を基本としている。とはいえ、もし保守の精神が取り戻せなければ、自由主義や社会主義以上にはるかに恐ろしいものがやってくるだろうと釘を刺すことも忘れていない。

現在、保守主義者は人間存在の調和と国家の調和を取り戻すという困難な課題に直面している、とカークはいう。革命理論はけっきょくのところ、はじめに無政府状態を、次に徹底的な奴隷状態をもたらす。それは民主的独裁制と超官僚制の社会だ。

そこでは、経済システムばかりか、人間の精神的・知的活動までもが計画の対象となる。これは社会主義を超えた新型の集産主義だ。新しい支配者は、集産主義の社会工学者であり、自身が権力の奴隷でもある。これは資本主義でも社会主義でもない、ただ国家のためにのみ築きあげられた巨大国家だ、とカークはいう。

この計画社会では、人びとは常に戦時であるかのような状況におかれている。そうしなければ忠誠心が衰えてしまうからだ。勤労、犠牲、目的達成が頭にたたきこまれる。さらに、偏狭な愛国主義と恐怖、憎悪が深層意識にすりこまれる。順応する国民には快適な生活環境が約束され、順応しない者には、徹底した恐怖政治が敷かれる。これが新しい全体主義国家だ。

こうした全体主義国家に対抗するため、保守主義者は倫理と宗教的規律の回復を願う。指導力の問題にも関心をいだき、文明生活に広がりつつある社会的倦怠の病理を懸念する。地上の楽園をつくろうという武装したイデオロギーに反対し、真の共同体や地域を回復したいと願う。伝統的な行動様式こそが、保守主義の想像力の源泉なのだ、とカークはいう。

1950年代は、リベラル派がアメリカの政界を牛耳っていた。保守的伝統は衰退したかに思えた。しかし、そのころから保守の伝統的で慣習的な思想が復活しはじめる。リベラル派知識人にうんざりする人が増えてきたのだ。知識人ということばは、リベラルとほぼ同じとみなされていた。伝統から切り離されたかれらは大学を拠点とし、大衆に憐れみの目を向けながら、次々と変革の処方箋をばらまいていた、とカークはいう。

アメリカでは、一般市民が、そんなリベラル派知識人に反感をいだくようになり、みずからを保守派ないし穏健派と称する人の割合が次第に増えていったのだという。

家族や宗教的なつながり、地域共同体と社会倫理は、個人に先立って存在し、人びとの行動を支えている。そうした前提があってこそ、人は自由や権利を獲得することができる。そのうえで、人びとが共同して作りあげたものが、次世代を支えるベースになっていくのだ、とカークは論じる。

保守が求めるのは、失われた共同体をいかに取り戻すかということである。近代化と産業化による共同体の破壊は「孤独な群衆」を産み落とし、自由のなかに置かれた人びとは、ついには狂信的な行動へと向かいはじめる。

大衆が全体主義政党を支持する理由は貧困ではない。確かさを求めて、集団の一員に加わりたいからだ、とカークはいう。もし自分が社会から疎外され、差別されていると感じたら、人がみずからを認めてくれる集団を選んでも不思議ではない。

いま家族が崩壊しているのは、昔はあった経済的ないし教育的な利点が家族からうしなわれているからである。機能が失われたとき制度は崩壊するのだ。かつては貴族制や村、教会などが、共同性をはぐくんでいた。いま、そういう共同性は失われつつある。「すべての歴史、近代史は特に、ある意味で共同体の衰退と、その喪失の結果としての廃墟についての報告である」と、カークは述べる。

中央集権的な領域国家、近代の国民国家は、かつての共同体の機能や特権を奪い取っていく方向をたどってきた。近代国家が共同体を破壊しつづけたのは、多様性や共同体のつながりが、国家の脅威となったからである。そして、徴兵制と強制収容所は、ある意味で近代国家の発展した姿だ、とカークはいう。

20世紀の専制政治は、そこからの逃避を許さないほどの徹底したものとなった。それは平等化、中央集権化のもたらした論理的帰結である。19世紀の産業主義は共同体と慣習を破壊し、政治的大衆を生みだした。そして、新しく生まれた落ち着きのない大衆が、全体主義国家を求めたのである。

ファシズム国家は家族や伝統を語ることによって、みずからを偽装したが、じっさいにめざしていたのは、全体主義的な革命だった、とカークはいう。全体主義国家は、根無し草になった大衆を利用して力を得た。その指導者が過去の伝統や知識を抹殺しようとしたのは、個人の記憶が力と抵抗力の源となるからである。

さらにカークはいう。人間は個として完結する存在ではありえない。なぜなら、人は共同体なしには生存できないからだ。自由主義は個人主義と人民主権を唱えたが、それは大衆と全体主義国家によって取って代わられてしまった。しかし、共同体という考え方を捨てなかった保守主義者は、かろうじて砦を保ち、政治的全体主義に抗している。

産業主義のもたらした疎外感、挫折感、孤立感は、けっして個人主義では癒せない。全体主義はそれを偽りの幻想によって救おうとする。それにだまされないようにするには、真の個性、民主主義、自由の精神によって共同体を守らなければならない。人間は全体主義の悪を止める力をもっているはずだ。「全体主義の悪を必要とするのは絶望的に退廃した社会だけである」と、カークはいう。

カークは社会学者のロバート・ニスベットの見解を紹介しながら、現在必要なのは新しい自由放任主義だという。「新しい自由放任主義が目指すのは団結でもなく、中央集権化でもなく、大衆の支配でもなく、文化の多様性、多様な団体、責任の分散である」。神の摂理により、人びとが人としての完璧さを求めていくような国を取り戻すのだという。

保守主義はイデオロギーではない。それは人と共同体の秩序を回復するための思想と行動なのだ。そのいっぽうで、カークはいま恐れなくてはならないのは、相変わらずの主張をくり返すマルクス主義や無政府主義などではなく、現代文明の倫理的・社会的構造自体が崩壊する事態だという。それはいったいどういう事態なのだろうか。

カークはこう書いている。

「いかにして、生きた信仰を孤独な群衆に取り戻させるのか、いかにして人生には目的[意味]があると人々に思い出させるのか──これが20世紀の保守主義者が直面する難問である」

実証主義者の計画に沿って生きるのはつまらない。近代主義のもたらす孤独におちいれば、究極の忌まわしい挫折感が襲うばかりである。

これにたいし、保守主義者が多くの洞察を求めるとするなら、それは社会科学者ではなく、詩人のなかにである、とカークはいう。そこで第一に挙げられる名前がT・S・エリオット(1888〜1965)である。

エリオットはアメリカのセントルイスで生まれ、ハーヴァード大学で教育を受けたあと、ヨーロッパに渡り、ロンドンで人生の大半をすごした。『荒地』など長篇詩のほか、多くの詩劇や批評を残した。

エリオットは現代文化という荒地を容赦なく観察し、信仰や習慣をはじめとする保守的伝統を擁護した。純粋民主主義は支持せず、階級制の秩序を尊重していた。社会改造に積極的なエリートや官僚を疑いの目でみていた。

エリオットの詩の基本は、保守することと再生することに向けられている。かれは空っぽの人間をさらけだすことによって、永遠なるものへと回帰する道を示したのだ。

偉大な詩人は政治家に劣らず国民を動かす、とカークはいう。そして「エリオットほど、秩序の崩壊を予期し、[文明世界が]廃墟となるのを避けようとした同時代人はいない」とつけ加えている。

エリオットは魂の共同体、愛と義務のきずな、秩序と永遠性をうたう。

すぐれた詩人たちは、未来の「すばらしき新世界」を探し求めているのではなく、かつてあったものを再建し、ふたたび元の状態へと戻そうとしているのだ、とカークはいう。それは規範と道徳、秩序ある自由を重んじるイギリス文学の特徴でもある。

アメリカにはニューイングランドの系譜をひくロバート・フロスト(1874〜1963)がいる。フロストもまた伝統から力を得ていた。

力が正義となる時代、欲望が力となる時代に、詩人たちは神に祈る。

G・K・チェスタートン(1874〜1936)が、こううたったように。

古い恋人を新しい恋人に代えるものは

神に祈れ、悪いのをつかまぬように

この詩が本書の結びとなっている。ちょっとユーモラスに終わるのは悪くない。

2018-07-22 11:22

nice!(8)

コメント(0)

コメント 0