辺見庸『月』をめぐって [本]

塩田の跡地に建てられた管理の行き届いた老人ホームで、ひとりくらす父と会うため、久しぶりにいなかに帰った。92歳の父はまだ頭ははっきりしているが、だいぶ足腰が弱くなり、転ぶことが多くなった。その都度、どこかをぶつけている。

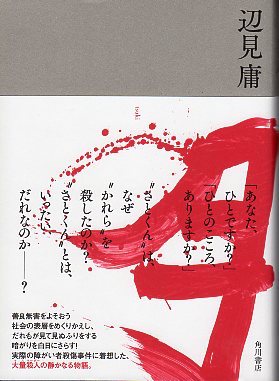

その行き帰りの新幹線で辺見庸の小説『月』を読んだ。いつもながらの濃密な迫力ある描写に圧倒される。新幹線の往復だけでは読み切れず、家に帰った翌日も半日かけて、最後まで読み切った。そして、ふうっとため息をついた。

奥付の前のページに「本作品はフィクションであり、実在の人物、団体、組織とは一切関係ありません」との(おそらく版元のKADOKAWA編集部による)ことわりがはいっていた。本文と切り離されたその文言が妙に引っかかる。

KADOKAWAは何を恐れたのだろう。この小説が2016年7月26日未明に発生した、いわゆる「相模原障害者施設殺傷事件」をもとにしていることはあきらかだ。

それは、神奈川県立の知的障害者施設「津久井やまゆり園」に26歳の男性元施設職員が侵入し、入所者19人を刃物で殺害、24人に重軽傷を負わせたという衝撃的な事件である。

はっきりいうと、この作品は「実在の人物、団体、組織とは一切関係ありません」どころか、密接かつ濃厚にかかわっている。もちろん小説だから、事実とはことなる。

しかし、「一切関係ありません」と、のっけからはねつけるのは、どうしてだろう。これを読んだ関係者、あるいは一般読者から、猛烈な抗議が寄せられ、下手をすれば裁判に訴えられる事態となることを版元が恐れたためだろう。

その理由を勝手に憶測すると、版元は、この小説が凶悪な犯人の主張を擁護したものと受け止められるのではないかと恐れ、実際そのように認識したのではないだろうか。そのために、できるだけ作者や作品と距離をおき、会社(あるいは作者)を守るための予防線が張られたのである。

だが、この小説を、犯罪を擁護したものと受け止めたとしたら、それは決定的にまちがっている。

本書の主人公(語り手)はきいちゃん。

目が見えず、顔の表情もなく、からだも動かせず、ベッドに横たわったままの、たぶん女の子だ(男の子でもかまわない)。

排泄も人の世話にならなければならない。耳はよく聞こえるが、ことばはしゃべれず、時に奇声を発する。心も思考力もないと思われている。

だが、じつは彼女の内部は、光と想念にあふれているのだ。

その空想力は、夜の闇、朝の光、森や海の広がり、木々や動植物のざわめきをとらえ、人の動きをみすえている。

それだけではない。みずからの分身を飛ばして、時をさかのぼり、他者との会話もこころみているのだ。

著者は、その濃密な空間を豊穣な言語によって押し開く。

その幻景はどこまでも美しい。

〈みとれているうちに、あたしも蝶になる。飛ぶ。生まれてはじめて飛ぶ。はじめてだから不器用に飛ぶ。落ちそうになる。落ちない。いつしかあたしもその群れにまじり、鱗粉をすこしばかりまきながら海面ちかくを飛んでいる。あたしはだんだんにモルフォチョウのなかまの、青みの淡いヘレナモルフォに変身してゆく。〉

きいちゃんがいちばん気になっている人物が、殺人者となるさとくんだ。

さとくんは純粋そのもので、まるでピノッキオのよう。思いのままに行動するので、規則づくめで動く園のスタッフからはきらわれている。

ピノッキオとは何者なのだろう。

著者はこう書いている。

〈社会はみな黙ってしめしあわせている。口にしたくても口にしてはならないことと、そらぞらしく揚言してもよいこと、そして、真っ黒の原始の混沌の沼をよりどころとし、それを養分とする、すさまじい悪意を、だしたりひっこめたりして、上手につかいわけている。さとくんは、そういう社会がこしらえたピノッキオではないか。〉

ピノッキオのように純粋なさとくんは、あまりに素直であるがゆえに、「口にしたくても口にしてはならないこと」、「真っ黒の……すさまじい悪意」、言い換えれば、世間の無意識を素直に体現した存在として、えがかれている。

さとくんは、ついに思うようになる。

「重い入所者……かれらはなにかの役にたつことができるでしょうか。存在しなくなること以外に、なくなること以外に、どんなことができるでしょう。……かれらは自己決定ができない。やりたくても自殺もできない。そうなるとこころざしのある他者がやってやるしかない。つまり、いなくなってもらう、消えてもらうのです」

さとくんは世間の「かくれた衝動の代行」を引き受けるのだ、と考えている。

味も素っ気もなくいってしまえば、この社会は淘汰と選別と排除と収容のシステムによって築かれている。表向きの自由、平等、民主主義の奥には、そんな裏ルール(むしろ、ほんとうのルール)が隠されているのだ。その秩序から逸脱する者がいないか、社会は常に監視網を敷き、罪を犯した者には死刑を含む罰を課す。

そんな社会の「かくれた衝動」とは何か。

生きるに値しない命は隔離し、収容し、処分すること。

さとくんによる殺人の道行きは何十ページにもわたって、これでもかというくらい執拗にえがかれている。

思わず目をそむけたくなる。何とか止められないものか。できれば、読みたくない。

しかし、見つめなければならない。空に浮かぶ月が人の本性を煌々と照らす風景を。

きーちゃんも、内心、早く無の世界に戻りたいと思っている。無から生じ、また無の世界へ。彼女もまた待っている。

凡庸な言い方しかできないが、人の存在を問うたこの小説は、とても重い。

武田泰淳には太平洋戦争末期の国立精神病院を舞台にした『富士』という小説がある。

辺見庸の『月』は、その濃度においても、深度においても、恐ろしさにおいても、美しさにおいても、この『富士』をはるかにしのぐ小説だといってよい。

最後につけ加えると、さとくんときーちゃんは、自分とまったく関係ない、あかの他人と思ってはならない。さとくんは、いま私のなかにひそんでいる衝動かもしれず、きーちゃんはあと何年か先の私かもしれないのだから。

読み終わって、そんなことをぼうぜんと考えていた。

2018-11-19 07:43

nice!(8)

コメント(0)

コメント 0