『マルクスと商品語』を読みながら思うこと (1) [商品世界論ノート]

井上康と崎山政毅による、マルクス『資本論』第1巻第1篇「商品と貨幣」をめぐる厳密な考証と読解である。内外にわたるマルクス研究の成果を検証したうえで、独自の見解が示されている。

新型コロナウイルスで図書館が、臨時休館日を含めて3週間閉館になるという前日に借りてきた。本体価格6500円というのは、とても手が出ないので、図書館を利用させてもらった(図書のバーコードを表に貼ってはいけません)。

純然たる学術書だが、ぼくなどにむずかしい話はわからない。しばらく積んでままにしておいたが、だんだん日にちがすぎていく。600ページ近い大著を返却日までに読み切れるわけもないのだが、ともあれ頭にはいってくる部分だけでも、メモしておこうと考えた。

年寄りに免じて、曲解は許してもらおう。それに妄想も伴う。

賛同するにせよ、反発するにせよ、『資本論』がいまも人びとにインパクトを与えつづけていることはまちがいない。

それでも『資本論』はむずかしい。それをどう読み解くかは、複雑きわまる課題で、多くの見解がわかれる。

本書は『資本論』第一版、第二版、フランス語版、第三版のちがいに留意しながら、綿密な考証と検討を重ねて、マルクスの言わんとするところを探ろうとしている。

残念ながら、ぼくのような大雑把な頭では、それをしっかりと理解できない。読んでいると、ついうとうとして、ページを飛ばしていることも多い。それに最近は何が書いてあったかをすぐに忘れてしまう度合いがますます強まってきた。

そんな頼りない状態で、はたして本の紹介になるかどうかは疑問だが、以下にいくつか思ったことを書いておくことにする。

最初に「商品語」という耳慣れないことばについて。

人間が語るのと同じように、商品が語るという発想はとてもおもしろい。マルクスは『資本論』第二版の「価値形態論」で、はじめて「商品語」という言い方を持ちだした。

〈商品価値の分析が先にわれわれに語った一切のことを、リンネルが他の商品、上着と交わりを結ぶやいなや、リンネル自身が語るのである。ただ、リンネルは、自分だけに通じる言葉で、商品語でその思いを打ち明ける。〉

マルクスの価値形態論は、いわば商品語を聞き取って、人間語に置き換えることで成り立っているといってもいい。

本書はそれを忠実に再構成しようとする。したがって、『マルクスと商品語』というタイトルからしても、本書はまさに価値形態論を中心にした考察とみることができる。

商品語の含意がおよぼす射程は大きい。

著者(たち)はこう書いている。

〈資本主義社会で生産される商品は、世界大に広がっていく権力性を有している。その圧倒的な事態を表現するには、諸個人が用いるそれぞれの言葉では十分に適切とは言えない。諸個人―諸言語は地域や国家、また文化や社会によって規定され束縛されている。それに対して、商品―商品語は、諸個人―諸言語よりもはるかに「自由」に全世界を徘徊している。つまり商品は、地域的・国家的・社会的・文化的諸障壁を打ち壊す「重砲列」(『共産党宣言』)であり、商品語はその見事な響きなのである。〉

人の言語が通用する範囲が、国や文化によって限られているのに、商品の言語、すなわち商品語は、ずっと自由に世界じゅうを流れるというわけである。

たとえは悪いかもしれないが、商品はまるで新型ウイルスのように世界に拡散するのである。

なぜ、商品は(商品語には)そんな力が秘められているのか。

マルクスの価値形態論は、単に商品から貨幣が生まれることを論理的に説明しようとした技巧ではない。そもそもなぜ商品にはみずから世界に広がる伝達力があるのかを分析しようとした努力の痕跡だというのが、おそらく著者のとらえ方だと思われる。

マルクスにとって、「商品世界」とは商品語が交わされる〈場〉にほかならなかった。マルクスによれば、そこでは諸商品が「自分たちがどれほどの価値であるかを、自分たちのさまざまな貨幣名でぺちゃくちゃ口にして」いる。

ここで、いささか脱線するが、ぼく自身は商品世界を商品−貨幣−資本の三位一体構造からなる広がりと理解している。

商品、貨幣、資本はそれぞれ実体ではあるが、単独では成立しがたい。商品は貨幣と資本があってこそ商品なのであり、貨幣は商品と資本があってこそ貨幣なのであり、資本は商品と貨幣があってこそ資本なのである。

三位一体構造というのは、そうした意味なのだが、キリスト教の三位一体が、父と子と精霊によって成り立っているとするなら、商品世界では、さしずめ父が資本であり、子が商品であり、貨幣が精霊なのである。

マルクスはこの三位一体構造をもつ商品世界の内実をあきらかにすることによって、商品世界の神学(物神崇拝)を解体、再構成する方向を示そうとしたともいえる。

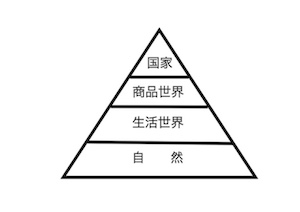

勝手なイメージだが、いま、かりに国家社会(広義の国家)をひとつのピラミッドと考え、それを図示してみると、下の図のようなものが思い浮かぶ。

商品世界は国家(狭義の国家、すなわち国家機構)と生活世界のあいだにはさまれている。その基底には自然が存在する。

それぞれの領域は別の領域に影響をおよぼす。

国家の本質は社会を統率するところにある。国家が商品世界の拡大を後押しする場合には資本主義が成立し、国家が商品世界の流れをコントロールする場合には社会主義が成立すると考えられる。

商品世界は資本みずからの力で膨張する傾向があり、時にその動きは国家の枠を越え、国家間の再編成さえもたらす。

商品世界の成長は生活世界や自然環境にも大きな影響をおよぼす。

いっぽう、生活世界や自然環境の変化が商品世界に影響をおよぼすこともいうまでもない。

そして、現実の世界がこうした大小のピラミッドのせめぎ合いや連携のうえに成り立っていることは、容易に想像することができる。

以上は余計な脱線である。

年寄りの妄想はさておいて、本書に戻ることにしよう。

商品語の場とはいったい何だろう。

商品の場、すなわち市場ではない。商品語の場、それはマルクスによって、独自に設定された、商品どうしがみずからを語る場なのである。

マルクス自身はこう述べている。

〈もし商品がものを言うことができるとすれば、彼らはこう言うであろう。われわれの使用価値は人間の関心をひくかもしれない。使用価値は物としてのわれわれに備わっているものではない。だが物的にわれわれに備わっているものは、われわれの価値である。われわれ自身の商品物としての交わりがそのことを証明している。われわれはただ交換価値として互いに関係しあうだけだ。〉

はるか昔の学生時代に読んだはずだが、やはりむずかしい。

著者はこの部分を次のように解釈している。

〈自然物としての労働生産物は、商品〈場〉という変換〈場〉に投げ込まれることによって社会的な物象たる商品になる。だが商品になるや否や、諸商品は自らの〈体〉つまり自然的諸規定を〈忘れてしまう〉というわけだ。〉

商品の場においては、それらのものが売り物かどうか、逆に言えば買えるのかどうかが、まず問題なのである。もし、それが商品で、みずから商品語で売ってるよ、買ってってよ、と話すことができたとしたら、そこではじめて商品なるものが出現する。そこには労働の痕跡は消えてしまって、商品はピカピカと輝いて、耳ではとらえられない商品語で語りかけ、人を引きつけるのである。このとき商品はすでに物とはかぎらなくなっている。

そんな商品世界の原点に立つところから、マルクスは出発している。

返却期限にはもう少し間がある。このつづきが書けるかもしれない。

2020-03-06 07:15

nice!(14)

コメント(2)

資本論は5年ごとぐらいに読み直します。

その都度受け止め方がちがうというか、少しずつわかる範囲がふえているというか、最初読んだときが

ちんぷんかんぷんだったんだろうなと思います。

by いっぷく (2020-03-08 17:11)

すばらしいですね。まちがっていることをはっきりまちがっているというのが、マルクスのいいところ。論争的で、自分がいちばんというところが、感心しないところ。革命をあおるところが、最悪の部分。そんなふうに思っています。

by だいだらぼっち (2020-03-10 07:37)