三橋俊明『路上の全共闘1968』を読む(4) [われらの時代]

9月30日の大衆団交で交わした約束を古田会頭が破ったことによって、日大全共闘は闘争をつづけないわけにはいかなくなった。だが、すでにこの時点で、政府は全国にひろがる大学紛争を治安問題としてとらえはじめていた。大学問題を内部で解決する生みの努力を支援するのではなく、それを叛乱とみて徹底的に取り締まる方向に舵を切ったのだ。

日大生のなかには、あきらめムードも出はじめていた。だが、著者はふたたびバリケードに籠もった。いや、籠もるという言い方は正しくない。それは、だれにでも開かれたアジール、すなわち聖なる避難所でもあったからだ。

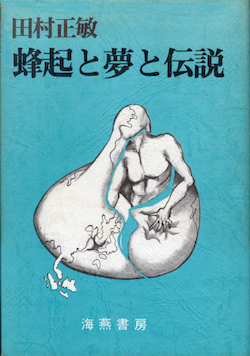

10月20日には、日大全共闘文理学部闘争委員会(文闘委)が1冊の本を出版した。『叛逆のバリケード』である。出版のアイデアを出したのは田村正敏だ。

全共闘の学生たちは街に飛びだし、都内の大学を駆けまわって、この本を売った。その売り上げ部数は1万5000部に達したという。

〈この頃日大全共闘のバリケードの中では、行き詰まりつつあった日大闘争の展望や方針を語ることの中味が、いつのまにか「反戦」や「武装蜂起」や「革命」についての話し合いと重なるようになっていった。大衆団交まで実現しても解決できない日大闘争の行方をめぐって、「セクト」と呼ばれていた全ての新左翼政治組織は、「国家権力の奪取」によってしか問題は解決しないと断言した。「国家権力の奪取なくして、日大闘争の勝利なし」という命題は、すべてのセクトに共通する主張だった。またそうした「国家権力の奪取」といった方針に、それなりに説得力を持たせてしまうような社会情勢が、日大闘争を覆ってもいた。〉

中核派やML、さらには革マルやフロントといった政治セクトが公然とバリケードに出入りするようになる。

そして、10月21日の国際反戦デーがやってくる。日大全共闘は全共闘として10・21に参加しないことを決めていたが、個人としての参加は制限しなかった。そこで、著者も仲間の二人を誘って、革マル派のあとについて、新宿にでかけている。この日、新宿駅近辺は騒乱状態となり、政府は騒乱罪を適用し、約450人が逮捕された。

いっぽう、日大では、9月30日の約束が反故にされた直後から、右翼と体育会の学生などによるバリケード襲撃が相次ぐようになっていた。10月2日は商学部、8日には津田沼の生産工学部、14日は郡山の工学部が襲撃される。この襲撃を全共闘はしのいだ。

11月8日夜には、江古田の芸術学部のバリケードが、「関東軍」と称する大規模な右翼集団によって襲撃された。このときも全共闘は反撃部隊を組織し、翌日早朝に関東軍を蹴散らしている。日大全共闘は圧倒的に強かったのだ。

しかし、終わりのない闘いは、迷路にはいっていた。著者は「国家権力の奪取」や「世界同時革命」といったセクトの考えに、まるで現実性を感じていなかったという。

そんななか、次の方針として打ちだされたのが、東大全共闘との連帯である。

11月22日、東大の「安田解放講堂」前で、「日大・東大闘争勝利全国学生総決起集会」が開かれた。

日大全共闘3000人の部隊は、午後、経済学部前で集会を終えたあと、本郷の東大に向かった。しかし、お茶の水近辺で機動隊によって規制・阻止された。それを突破し、赤門を過ぎたとき、空はすっかり暮れて暗くなっていた。

サーチライトに照らされた安田講堂前広場に、数十の旗に先導されて、色とりどりのヘルメットをかぶった日大全共闘の大部隊が登場したときには、どよめきがおこった。感動の一瞬だった。

だが、このころ学内ではすでに秩序回復の動きが進んでいた。

11月12日には、芸術学部バリケードへ機動隊が導入され、徹底抗戦した芸闘委の46人全員が逮捕された。

24日には栃木県塩原や千葉県九十九里で、卒業間近の経済学部と短大の学生を対象にした疎開授業がおこなわれた。

25日には、仮処分執行のさいに負傷した警察官が死亡したことに関連して、経済学部の学生5人が逮捕された。

12月3日には、永田総長が全学部に「12月16日までに授業を再開せよ」との通達を出した。

そして、12月16日に、文理学部と理工学部を除いて、全学部で授業が再開されるのである。

いっぽう、日大全共闘は東大支援闘争に加わり、東大全共闘の指揮下で、民青の「あかつき部隊」とのゲバルトに参戦することになる。このころは「一つ一つの全共闘が徐々に勢いをなくしていて、共闘しなければ全共闘としての運動を維持していくのが困難になりつつあった」のが実情だという。

民青の「あかつき部隊」は、指揮官の笛のもと、軍隊のように統制がとれていたという。しかし、安田講堂1階フロアの出入り口をかためる日大全共闘の部隊を崩すことはできなかった。

「この時期になると日大闘争は、今後の展望や問題解決の糸口について、すぐには答えの見つからない地点へとたどり着いてしまっていた」と、著者はいう。

1969年にはいっても、それでも日大全共闘は闘いつづける。文理学部の疎開授業もはじまり、全国分散入試の実施も決まった。

1月18日から19日にかけ、東大安田講堂のバリケード封鎖が強制解除された。日大全共闘はこれに抗議して、神田とお茶の水で、解放区闘争をくり広げた。

そのころ行き先を見失った日大全共闘はセクトの政治方針に巻きこまれていく。

2月2日には、法学部と経済学部のバリケードが機動隊によって撤去され、校舎はロックアウトされた。工学部もまた封鎖が解除される。

さらに2月9日には理工学部と芸術学部、10日には農獣医学部、18日には文理学部に機動隊が導入され、バリケードが撤去された。

全共闘はすでに徹底抗戦する力を失っていた。

3月12日には、秋田明大日大全共闘議長が逮捕された。

東大と日大の全共闘運動が下火になるのと裏腹に、全共闘運動は全国各地の大学に広がっていった。それは70年安保闘争を控えるセクトの政治活動とも連動し、もはや何が焦点かもわからなくなっていた。

日大全共闘はこうした流れに巻きこまれるようにして、9月5日の全国全共闘結成に向けて進んでいった。

全国の46大学から1万550人が参加したが、全国全共闘議長に選出された東大全共闘の山本義隆代表は、この日、会場近くで逮捕されている。

9月30日には、お茶の水の明治大学学生会館前で、大衆団交1周年を記念して、日大法学部・経済学部の奪還闘争がおこなわれた。だが、著者はこの日、逮捕され、1970年7月まで10カ月間未決のまま府中刑務所に勾留されることになる。

全共闘運動とは何だったのか。

著者はこう書いている。

〈全共闘は、誰からも代表されず誰も代表しなかった。民主化や代表制や全員といった架空の主体を求めず、選ばず、虚構化せずに、行動する単独者の直接性に基づいて運動を進めた。自らの行動を自らが決定し、バリケードや路上を自らが主となって治める「直接自治運動」を展開した。〉

新左翼は少しも新しくなかった。それは古い社会主義革命の幻想にとりつかれていただけで、何の説得力ももたなかった。新左翼は革命の最後の輝きに賭けていたにすぎない。

新しかったのは全共闘運動だけである。開かれたコミューンの夢は一瞬で終わってしまったかもしれない。だが、それは終わりではなく、はじまりにすぎなかった。世界は目の前に広がっていた。

2020-06-24 07:36

nice!(11)

コメント(0)

コメント 0