落第そして退校──美濃部達吉遠望(11) [美濃部達吉遠望]

美濃部達吉は、第一高等中学での食堂突撃事件のいきさつについて、こう記している。

〈寄宿舎での食事は、大きな食堂があって、寄宿生一同がそこに集まって一緒に飯を食うのであるが、食事時間になるとベルが鳴って戸が開き、待ちかねていた生徒はドヤドヤと入っていく習慣であった。

ある日のこと、正午前の授業が少し早くすんだか何かで、正午の少し前に十人ばかりの連中と一緒に食堂へ来てみると、まだ戸が閉まっている。窓からのぞくと、もう飯の用意はちゃんと整って、うまそうな香りがしている。

平生なら戸の前でベルの鳴るのを待っているのだが、腹はすいている、用意のできた飯の誘惑はある、窓は開いているというので、竹島というこれも早く故人になった友人が、まず窓から食堂に飛びこんでいき、私も続いて窓を越え、ほかの連中もその跡を追うて、まだ戸が閉まっているうちに、食卓につき食事をしてしまった。

ところがこれがいつのまにか舎監に知られて、一人ひとり舎監のところに呼び出され、大叱られに叱られた。〉

10人ほどの生徒が空腹に耐えきれず、食事時間のはじまりを示すベルが鳴る前に、窓から食堂にはいり飯を食ってしまったというのだ。たわいない事件である。しかし、校則を破ったことに変わりはなかった。

舎監は一人ひとり生徒を呼びだして、こう言い放った。

「窓を乗り越えるなどは盗賊のすることで、そういう者を生徒にしておくことはできぬ。いずれ沙汰をするから、謹慎して待っておれ」

へたをすると退学になるかもしれない、そうなると両親になんと申し訳をすればよいか。達吉はそのとき、そんなふうに思ったという。

内心びくびくしながら一日がすぎ、処分がでた。一番乗りの竹島という生徒は4週間の禁足、つづいて窓を乗り越えた達吉は3週間の禁足、そしてその他の生徒にも何らかの懲罰が科せられた。

禁足というのは外出禁止処分である。せっかく花が咲く時分なのに散歩にも出られず、兄の本郷の下宿にも寄れず、散髪にも行けないのはつらかった。それでも、これくらいの処分ですみ、退校にならなくてほっとしたというのが、達吉の本音だった。

さらに、もっと大きな失敗がつづく。

何と一学年目(予科3級)を落第してしまうのである。

学校の規定では、3学期のテストと学年末のテストの成績を加重平均して、一科目でも50点以下をとると、全体の成績がどれほどよくても落第にするというのが決まりだった。

達吉はほかの科目の成績はいいのに、幾何だけが苦手だった。

〈3学期の学期試験に幾何の問題が3題出たが、1題だけはやっと解けたがそれもどうも完全ではないらしく、ほかの2題は見当もつかぬ。エー面倒だと、せっかく書いた答案を破ってしまい、そのまま教室を出ようとすると、小林という受持の先生が呼びとめて、どうしたのだと聞かれる。答案はだしませんと蒼い顔をしながら奮然と応えて、教室を出てしまった。〉

気持ちはわかるが、短気はいけない。その結果、幾何の学年平均点は49.8点と50点にわずかに足らず、ほかの科目の成績は抜群なのに、規則により、達吉の留年が決まった。

ふつうなら気鬱になりそうなものだが、達吉は落ちこまなかった。

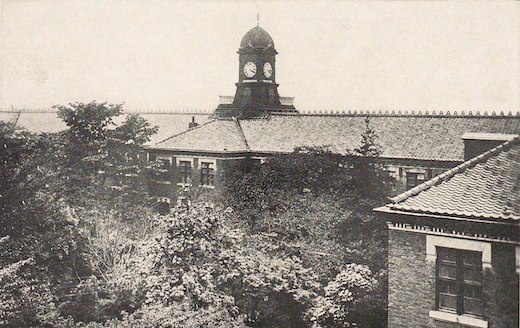

1889年(明治22年)9月から、学校が一ツ橋から本郷向ヶ丘(本郷弥生町、現在の東大農学部あたり)に移転し、校舎がすっかり新しくなるとともに、新校長に木下廣次(ひろじ)が就任し、寄宿舎の制度も一新された。従来の舎監制度は廃止され、生徒自身が寄宿舎を運営する自治制度がとりいれられた。そのことが大きかったのだろう。

ちなみに木下はのちに京都帝国大学の初代総長となり、ドイツ風の自由な学風を取り入れたことで知られる。その次男、道雄は敗戦直後、天皇の侍従次長を務めた。

それはともかく、自治制の寮では、以前のように成績順の部屋割りではなく、仲のよい友達どうしが一室の人数をまとめて申請すると、それが認められるようになった。そのため、達吉も落第生のような気がせず、新入生とわりあい愉快にすごすことができたという次第だ。

達吉のいた東寮の1番は定員が6人か7人で、この年、入学試験で1番になった立作太郎(たち・さくたろう)や井上孝哉(こうさい)などが同室だった。のちに、立作太郎は国際法の専門家として東京帝大教授、井上孝哉は内務省にはいり、各府県知事を歴任後、衆院議員となった。

二度目の予科3級でも、幾何は相変わらず苦手だったが、もはや苦しむことはなくなった。このころ達吉は国文を落合直文(なおぶみ)、漢文を塩谷時敏(しおのやときとし、青山[せいざん])、英語を栗谷健次郎と篠野乙次郎から教わっている。いずれも錚々(そうそう)たる教授陣である。

この一年は波乱もなく、順調に終わり、達吉は1890年(明治23年)7月に予科3級を終え、9月から予科2級に進級することになる。このとき兄の俊吉も第一高等中学を卒業し、帝国大学に進むことが決まった。

達吉は数えの18歳(満17歳)になっていた。まもなく第1回帝国議会が開かれようとしていた。

この年の夏休みが終わり、予科2級の授業がはじまると、郷里の高砂からふたたび上京した達吉は、寄宿舎を出て、井上孝哉ら4、5人の友人と丸山福山町(現文京区白山、西片あたり)に家を借りることにした。向ヶ丘の高等中学までは歩いてすぐの場所である。ここで、飯だけ誰かに炊いてもらい、若者どうしの愉快な自炊生活がはじまった。

いまのようにどこでも食堂やコンビニがあるわけではないから、その食生活はきわめて不規則だった。みんなで牛鍋屋に行き、牛肉をたらふく食ったかと思うと、1銭5厘のパンで餓えをしのいだこともあった。そんな不養生な生活がつづくうちに、体力が衰えていたのかもしれない。

9月下旬のある日、隅田川でボートを漕いで、家に戻ってきてから、熱がでて、急にからだの具合が悪くなった。風邪でもひいたのかと、たいして気にせず、熱があるのに学校に通っていたが、数日たってもなかなか直らない。ますます苦しくなるばかりで、とうとう寝込んでしまった。

まわりの友人が心配して大学病院に連れていってくれた。診察を受けると、熱は40度近くあり、腸チフスの疑いがあり、すぐ入院させろということになった。兄や友人が入院の手続きをとってくれ、達吉はそのまま大学病院向かいの池(いまは三四郎池と呼ばれる)に面した伝染病室に隔離された。

当時、大学病院の内科主任はドイツ人のエルヴィン・フォン・ベルツだった。達吉の担当となったのは、ベルツの助手をつとめている高田畊安(こうあん)という青年医師で、のちに茅ヶ崎に結核サナトリウム南湖院を開くことになるが、それは先の話。

腸チフスにたいする有効な化学療法が開発されていなかったこの時代は、けっきょく乱暴な対処法しかなかった。それは、腸チフスの高熱がつづくと、患者を裸にして冷水浴をさせるという治療法だった。

達吉も熱が40度以上になると、いくらいやがっても、冷水をたたえた大きなたらいに無理やりつけられるはめになった。それが嫌で、看護婦が熱を計りにくると、腋(わき)の下から検温器をはずして、できるだけ熱が上がらないように工夫したという。だが、そんな工夫もむなしく、達吉はしばしば冷水のたらいにほうりこまれた。

熱は下がらず、一時は肺炎を併発し、危険な状態におちいったらしい。絶望と思った兄は、いなかの父に連絡した。すると父からは、いま上京するのは無理だから、遺骸はそちらで火葬に付し、遺骨だけを高砂に送るようにという手回しのよい手紙が戻ってきたという。そんな話をあとになって達吉は兄の俊吉から聞いた。

それは幸い笑い話に終わった。達吉はだんだん快方に向かって、12月中旬に退院することができ、本郷龍岡町(現文京区湯島)に下宿していた兄のもとに引き取られることになった。

だが、病気が治ったと思ったのもつかのま、大晦日近くになって、また高熱に襲われる。年明けの1月早々、達吉はふたたび元の伝染病室に入院した。入院当初、脈拍が130以上にのぼり、高田医師が終夜見守らねばならぬほど病勢が進んだという。

熱は下がり、ようやく峠を越したが、そのあとも四五日ごとに発熱があり、けっきょく5月まで病室を出られなかった。このころになると、熱の出ない期間がだんだん長くなったものの、体力はすっかり衰え、だれかの肩を借りて、ベッドの周囲を歩いて回るのがせいぜいといった状態だった。

高田医師は、このまま病院にいるよりも、むしろ郷里に帰って、ゆっくり療養したほうがいいのではないかと勧めてくれた。実際、こういう状態では学業もつづけられない。そこで達吉は第一高等中学に退校届をだしてもらい、故郷高砂に帰ることになった。

2021-12-29 10:05

nice!(9)

コメント(0)

コメント 0