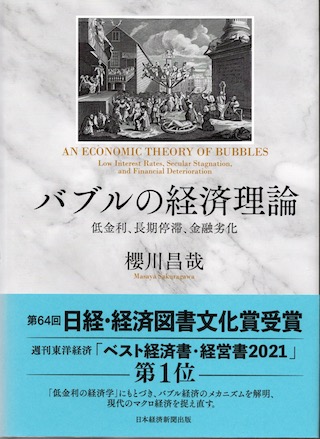

櫻川昌哉『バブルの経済理論』 をつまみ読み(1) [経済学]

ぼくのような年寄りでも、少しは日本経済がどうなっているのかが気になる。最近はコロナ禍やウクライナ戦争で、ついそちらに関心が移りがちで、足もとのほうはつい忘れがちだ。そこで、この本を買ってみた。近ごろはもっぱらツンドク本の整理ばかりで、新刊を買うこともなかったが、久しぶりの散財である。

大著なので、全部読むのはたいへんそうだ。そこで、著者には申し訳ないが、ついつまみ食いならぬつまみ読みをしたくなる。ほんとうは頭からきちんと読まないといけないことはわかっているし、そうしないと深い内容がつかめないのも承知している。それなのに、ついつまみ読みしてしまうのは、生来のせっかちがなせるわざである。そのくせ、専門家ならぬ悲しさで、むずかしい理論は避けて通るをよしとする素人だから、なんともはや理解のほどは保証しない。

そんなわけで、いっぺんに通して読むのはあきらめて、時折、ぱらぱらとめくりながら、気にかかった章(序章と終章を含めると全部で14章ある)のメモをとっておくことにした。何度もいうように、メモを取るのは、そうしないとすぐ忘れてしまうからだ。

きょう読むのは第9章の「リーマン危機からコロナ危機へ」だ。

2008年のリーマン危機はぼんやりと記憶している。加熱したアメリカの住宅市場がおかしくなったことをきっかけに、リーマン・ブラザーズという投資銀行が破綻して、ニューヨークの株価が暴落したあと、世界的な金融危機が発生し、ドルも大幅に下落したはずだ。

その後の10年は予想どおりのことと予想外のことがおこった、と著者は指摘する。予想どおりというのは、住宅バブルが崩壊して、市場利子率が低下したこと。予想外のことというのは、その後、各国で歴史的な低金利がつづいていること、そしてドルが暴落しなかったことである。それどころか資金はむしろアメリカに集中した。なぜ、こんなことがおこったのだろう。

著者によると、リーマン危機後、たしかにドル資産は売られた。だが、それ以上にアメリカ人は保有する対外資産を売却した。これによってドルの暴落に歯止めがかかったというのは、なるほどと思わせる。

リーマン危機は、むしろヨーロッパに打撃を与えたというのも、いまからふり返ればそのとおりである。ヨーロッパの金融機関はアメリカの証券化商品を大量にかかえていた。そのため、むしろユーロ危機が深刻となり、逆に国際通貨としてのドルは守られたのだという。

ユーロ危機は2009年にはじまった。ギリシャが巨額の財政赤字を隠していることが発覚したのが発端だった。ヨーロッパ各国はそれぞれ思惑をかかえながら、その解決に乗り出す。しかし、危機はギリシャだけで収まらない。アイルランド、ポルトガル、スペイン、イタリアにまで波及していく。この危機は、最終的に欧州中央銀行(ECB)による危機国の国債買い取りによって回避されることになった。

1990年代以降、中国は20年以上にわたりほぼ10%という前例のない経済成長を遂げた。とりわけ2000年代以降は急速にアメリカを追い上げている。習近平は2013年に「一帯一路」構想をぶちあげ、国際的なインフラ投資の主導権を握ろうとしているとされる。

だが、リーマン危機以降、2010年代にはいると、中国の成長トレンドは下方に屈折し、2016年の経済成長率は6.7%に落ちている。

これからの中国経済にたいする著者の見方は厳しい。現在、中国はセメントや鉄などの重工業で、過剰な設備をかかえている。市場改革は不徹底なままで、すでに生産性の停滞がはじまっており、国家主導の成長戦略は限界に達しているという。

いっぽう、アメリカは長期停滞に陥っているという見方がないわけではない。市場利子率の低下は、将来の経済成長率の低下を先取りしているのではないか。人口成長率はほぼゼロで、技術革新の源泉は涸れ果て、コンピューターなどによる第3次産業革命は飛躍的な生産性向上と結びついていないという悲観論もある。

にもかかわらず、著者によれば、「アメリカ経済は堅調そのもので、危機を脱却した2012年以降、GDP成長率は実質値で平均して2%を維持している」という。つまり、かならずしも長期停滞とはいえないというわけだ。

リーマン危機以来10年の世界経済の特徴は、歴史的な低金利にある。経済は市場利子率が成長率を下回る領域に突入した。とりわけ2009年以降、アメリカ、ドイツ、日本では、利子率が成長率を下回る状態が定着している。

なぜ歴史的な低金利がつづいているのだろうか。その原因として著者が挙げるのが、まず経済成長率の低下である。経済成長率は人口成長率の低下と技術進歩率の鈍化によって押し下げられ、それが実質利子率(物価上昇率を勘案した金利)の低下につながっている。

だが、著者は世界的にみれば2010年以降、長期停滞論がいわれているほど成長率は下落していないという。問題は利子率が大きく下落し、成長率を下回る状態がノーマルになっていることだ。

その原因として考えられるのが金融緩和の影響だ。日本では日銀が年80兆円のペースで長期国債を買い取る大規模な量的緩和を実施しているが、そうした金融緩和が実質利子率を押し下げる要因となっている。

さらにリーマン危機以来、新規の資金需要が減少し、それが実質利子率を低下させている側面もあるという。

そのいっぽうで、新興国、先進国を問わず、法人貯蓄率の上昇がみられる。法人貯蓄率と家計貯蓄率の合計である民間貯蓄率は20%程度と安定しているが、そのなかで家計貯蓄率は低下しているのに法人貯蓄率が上昇しているのが、最近の特徴だという。

家計収入の格差が拡大しているように企業利益の格差も拡大している。そして、「企業利潤の一部企業への集中は、経済全体での外部資金への依存度を低下させる傾向を持つ」。

おもしろいのは、アップル、グーグル、フェイスブック、アマゾンのGAFAと呼ばれる企業について、著者がこんな指摘をしていることだ。

〈GAFAに象徴される情報通信企業の資産を見ると、機械や建物などの物的資本の比率は少なく、無形資本の占める比率が高い。グーグルにとって資本といえるのは、蓄積された膨大なデータと人的資本であり、物的資本といえるのは、膨大なデータを貯蔵するデータセンターくらいのものである。〉

なるほどな、と思う。まさに濡れ手にアワ。情報とおカネはまわりから集まってくる。

それはさておき、いまは歴史的低金利の話だ。

歴史的低金利のもとで、投資家はどのような行動を取るのだろう。常識的に考えれば、金融資産を世界各国に分散して、リスクを軽減することによって利益を享受するとみられるかもしれない。だが、現実にとられている行動はそうではない。グローバルリスクが高まるなかで、人びとは萎縮して、より安全資産を求めているのである。

そのなかで、人びとが向かったのはアメリカだった。著者はいう。「ドル一強」の時代はいまだにつづいており、米ドルに続く、あるいは米ドルをしのぐ通貨が生まれる予兆はみえない。国際決済においても、外貨準備高においても、米ドルの占める割合はいまだに圧倒的だ。

2020年には史上まれにみるリスクが世界を襲った。新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大した。

世界全体の成長率は前年の3%程度からマイナス6%に落ち込み、リーマン危機以上のショックを与えた。多くの国はなりふりかまわぬ大規模な財政拡大に走り、国債残高を急速に膨張させた。人びとは安全資産に逃避する行動を取り、実質利子率はさらに低下した。国債の低利消化を求めて、ゼロ金利をとる国も増え、中央銀行が国債を引き受ける財政ファイナンスも実施されている。

著者が懸念するのは、こうした措置が緊急避難的な対応にとどまらず、長期化することである。そうなると「たとえ財政危機は来なくとも、世界的なデフレ傾向と低成長が続くなか、いったん増えた政府の債務残高はなかなか減らない」。長期停滞がつづくことになる。

著者はコロナ危機が終わっても、経済の姿は元に戻らないとみている。人びとのライフスタイルは変わり、企業の組織形態も変わり、産業の新陳代謝が進むだろうとみている。

経済の話はむずかしい。ぼくはいまどんな場所にいて、どこに向かっているのだろうかと思う。

次は「デフレと流動性の罠」という章を読んでみたい。

2022-04-01 06:43

nice!(12)

コメント(0)

コメント 0