マーシャル『経済学原理』 を読む(まとめ、その5) [商品世界論ノート]

17 分配論、その予備的考察

最終の第6編「国民所得の分配」。

国民所得の分配を論じる前に、マーシャルはその予備的考察をおこなっている。

人間が生産するのは消費するためである。したがって、国民生産は国民所得と一致する。いまふうにいえば、国民総生産は国民総所得と同じである。国民所得は国民分配分と言い換えてもいいだろう。

分配の問題が生じるのは、人間が機械でも奴隷でもないからだ。しかも、現代の経済は「生活必需品をこえた余剰を自然からいよいよ大幅に引きだせるようになってきており」、この余剰を人びとにいかに分配するかが問われるようになってきている、とマーシャルはいう。

国民所得が労働者と資本家、土地所有者のあいだで、いかに分配されるか。これがマーシャルの問いである。

最初に、マーシャルはこれまでの経済学説を検討する。

フランスのフィジオクラット(いわゆる重農主義者)は、「労働者の賃金を飢餓水準にくぎ付けにするような人口の自然法則」があり、利潤についても自然率があると想定していた。アダム・スミスも賃金や利潤の自然率があると考えたが、それらは労働力の需給関係によってある程度変動するとみていた。

マルサスは賃金水準が変化することを認めていたが、賃金が上昇すれば人口が増加し、それによってかえって労働者の生活条件が悪化すると予測した。

いっぽう、通説では、リカードも賃金は生活必需品をまかなう水準に釘付けされるとみていたと思われがちだ。だが、リカードの主張は、むしろ賃金の低落を防ぐことに置かれていた、とマーシャルはいう。

J・S・ミルは労働者の賃金が最低水準に抑えられがちなことを批判していた。

これら前期の経済学者の見方を踏まえながら、マーシャルは分配についての新たな考え方を示したいとしている。

マーシャルが最初に仮定するのは、(実際にはありえないのだが)すべての人が労働と資本を所有している場合である。この場合は、投入された労働に応じてつくられた商品が交換され、原則として、すべての人が労働に応じた所得を得る。そのさい、多くの業種で、たとえば作業能率が倍増したとすれば、商品の生産量が増大し、それによって経済のパイが大きくなり、全体の所得も増えることになる。

たとえ人口が増大していっても「輸送技術の改良、新しい発明、および自然にたいする新しい制御力が得られるごとに、すべての家族が入手できる安楽品やぜいたく品が一様に増大していく」可能性は高い、とマーシャルはいう。このあたりマーシャルの見方はマルサスの悲観論と異なる。

しかし、人口の増加が長期につづくと、農業などにおいて、収穫逓減の法則がはたらくことはないのだろうか。これについても、マーシャルは一定の生産技術の向上がなされれば、食料が不足することはないとみている。

現実の世界では、だいたいにおいて、土地と労働、資本は分離されている。そこでは、国民所得、言い換えれば国民分配分は、土地、労働、資本の所有者に分配されていくことになる。

企業家は収益の限界点まで、生産要因を投入していくと考えられる。雇用はそれによって決定される。限界的な雇用は、その労働の投入が、収益を生みだすかいなかによって決まるといってよい。

ここからマーシャルは以下の傾向を導きだす。

すなわち「すべての種類の労働の賃金は、その種類の限界的労働者の追加的労働によってもたらされる純生産額と均等となる傾きがある」。

これがマーシャルの唱える賃金理論の基本だといってよい。

現実の産業を考える場合には、労働者の雇用にとどまらず、労務管理や機械の導入、原材料、土地についても考慮しなければならない。それらの生産要因を規制するのは、需要と供給の状態(すなわち価格)である。

一般に企業家は、事業にたいする投資を収益が得られる限界まで進めていく。そのさい、拡大の境界となるのは、利子率である。つまり、利子率が高く、収益率がそれを上回らないと判断されれば、そこで投資はストップする。

機械と労働との関係には代替性がある。ある種の労働は、機械によってまったく雇用から排除されてしまう。しかし、「全体をみれば労働全般を駆逐するなどということはおこりえない」。生産の拡大は、たとえばその商品を普及するための新たな労働を必要とするからである。このあたり、マーシャルはあくまで楽観的である。

マーシャルは、さらに国民所得の分配について考察を進める。

資本の所得の源泉となるのは、商品の生産から得られる利得である。

そのさい、「生産要因にせよ直接消費される商品にせよ、すべてのものの生産は需要供給の力のあいだにつりあいが保たれている限度ないし限界のところまですすめられる」。

それによって得られる純利益が資本の所得となる。

いっぽう、労働者の所得は賃金である。

マーシャルは仕事が常に苦しいものだというのはうそで、適度な仕事は楽しいものだという。そして、たいていの場合、報酬が増えれば、労働者はより熱心に、しかも長時間にわたって働くのをいとわない、と指摘している。

さらに「報酬が引き上げられれば、だいたいのところ能率の高い労働の供給もただちに増大する」と記している。

賃金の増大が死亡率の低下をもたらし、労働者の肉体的・精神的活力を高めることも認めている。賃金はぎりぎりの生活を満たす最低のものであってよいはずがない。賃金は慣行上の必需品や、習慣上の安楽品を満たす水準にあってこそ、人間生活の風格向上に資する、とマーシャルはいう。

しかし、労働者の所得が上昇するには、それなりの条件が必要だと指摘することも忘れていない。

〈必需的とはいえないような消費の増大は、ただ人間の自然にたいする制御力の向上を通してまかなうほかはない。それは知識と生産の技法の進歩、組織の改善と原料供給源の拡大および充実、さらには資本および所期の目標を達成する各種の手段の増大があってはじめて可能になるのである。〉

つまり、賃金が上昇するには、労働生産性の上昇がともなわなければならないというわけだ。

ヨーロッパにおいて、労働者の賃金が上がってきたのは、こうした条件が満たされるようになったからだ、とマーシャルはいう。そして、じっさい賃金の上昇は、労働者の気力と能率の向上をもたらしてきた。

マーシャルの見方は楽観的だ。

「賃金の上昇は、それが不健康な状態のもとで得られたものでないかぎり、ほとんどつねに世代の肉体的・知性的、いな道徳的な力をさえ強化し、他の事情に変わりがなければ、労働によって得られるはずの稼得の増大はさらにその上昇率を高める」

もちろん、その前提として、賃金は労働にたいする需要と供給によって決まるという考え方がある。

需要価格を規定するのは労働の限界生産性である。いっぽう供給価格を規定するのは「能率の高いエネルギーを養成訓練しかつこれを維持していく費用」、言い換えれば、人がそれなりの生活を送れるだけの支払額である。

次に、利子についていうと、利子とは資本の利用にたいして支払われる価格である。利子率は長期的には、資金にたいする需要と供給の関係によって規定される。

一般に利子率が上昇すれば、貯蓄が増大する。そのいっぽう、利子率の上昇は、資金にたいする需要を減らしていく。そのため、そこには一種のせめぎ合いが生じてくる。マーシャルは、一般に資本ストックの増加は緩慢で、時間がかかるとみていた。

土地は資本や労働などとはことなる性格をもっている。土地はたしかに、ある面、資本の一形態であり、その用途も多岐にわたり、用途を変更することも可能だ。だが、反面、土地のストックは限られ、それを増やすのはむずかしい。それが土地の特殊性だ、とマーシャルはいう。

もう一度、くり返して言おう。

国民所得の源泉は、生産されたすべての商品の純集計からなり、それらは労働の稼得、資本の利潤(および利子)、そして土地の地代へと配分されていく。経済のパイが大きければ、それぞれの分け前も大きくなる。

国民所得は均等に配分されるわけではない。利潤を得る資本家と賃金を得る労働者とのあいだでは、所得の性格が異なる。また同じ階級内でも所得は大きく異なる。資本にも格差があり、賃金にも格差がある。

加えて、新しい資源が開発されるとか、新しい機械が発明されるとか、新しい商品が生みだされるとか、競争によって、生産条件はめまぐるしく変化する。商品の代替も生じていく。資本も労働も、大きな流動性のなかにおかれている。

人は市場について完全な知識をもっているわけではない。その選択は、手の届くところにかぎられがちで、全般的にみて、いちばん有利と思われるものに飛びつく傾向がみられる。市場の変化にたいする調整は、時間をかけておこなわれていく以外にない。

資本と労働は、対立と相互依存の関係にある。資本はできるだけ労働コストを抑えようとする。そのために機械を導入し、雇用を減らす場合もある。いっぽう、商品の種類によっては、その完成に時間がかかるため、資本が実質上、労働者に賃金を前払いしなければならないこともある。

資本が労働を完全に排除することは不可能である。資本は機械や原料だけでなく、「労働の体化物」でもあるからだ。

「全般的にみれば、資本の発達は国民分配分を増大させ、他の分野で労働の新しくゆたかな雇用機会を開発していって、待忍の用役[たとえば機械]によって労働のそれが局部的に駆逐された損害をつぐなってあまりあるものをもたらすだろう」と、マーシャルはいう。いかなる新技術の導入も雇用を排除するにはいたらない。

とりあえずの結論として、マーシャルは次のように述べている。

〈資本全般と労働全般とは国民分配分の生産に関して協同し、国民分配分からのそれぞれの限界効率に対応してその稼得を配分される。その相互の依存関係にはきわめて密接なものがあり、労働を欠いては資本ははたらけないし、自己ないし他人の資本によって補足されない労働者は長くは生きていけない。労働が活力に富んでおれば、資本は高い報酬をかちとりすみやかに発展していくし、資本と知識の力をかりれば、西欧諸国の普通の労働者もかつての王侯貴族に比べていろいろな点でよい食料をとり、よい衣料を着、よい住居にさえ住めるようになる。〉

マーシャルは資本主義にたいする悲観的運命論に替えて、資本主義の楽観的展望をかかげている。

18 労働の稼得

ケインズは『人物評伝』のなかで、師のマーシャルについて論じ、かれが晩年に語ったとされることばを引用している。

〈[大学の]休暇中に私はいくつかの都市の最も貧困な地区を訪れて、最も貧しい人々の顔を見ながら次々に街路を歩いてみた。そのあと、私は経済学についてできるだけ徹底的な研究をしようと決意した。〉

マーシャルは貧困を克服する手立てとして、経済学を研究しようと思った。それはマルクスも同様だった。マルクスの場合は、社会主義革命こそが、その解決策となるはずだった。これにたいし、マーシャルは長期的には資本主義の将来に楽観的な展望をもつにいたった。

いっぽう、大恐慌の惨憺なありさまをまのあたりにしたケインズは、マーシャルの楽観論を念頭におきながらも、その「原理」を組み替える必要性を感じた。その結果、『雇用、利子、および貨幣の一般理論』(1936年)が執筆される。そこでは、マーシャルの体系からははずされていた国家が、大きな役割をもつ存在として浮上することになる。

ここではまだケインズには踏みこまず、マーシャルの分配論をさらにみていくことにしよう。取りあげるのは「労働の稼得」を扱った3つの章である。

はじめにマーシャルは、労働の稼得はかならずしも均等ではなく、労働者の能率によって、かなり不均等であることを認めている。

賃金は時間給(日給、月給)、出来高払い、能率給などによって支払われる。マーシャルは、賃金はほんらい「労働者に要求される能力と能率の行使をもととして算定」されるべきだという立場をとっている。そして、労働賃金を一定の水準に向かわせるのは、経済の自由、言い換えれば競争があるからだとしている。

機械の導入は雇用の減少に結びつきやすい。しかし、雇用を減らしたうえで、賃金も減らすのはまちがっている、とマーシャルは断言する。むしろ、機械を導入しながら賃金を増やしたほうが、生産効率が上がり、製品の単位あたり費用も低下する。かれは「最高の賃金を支払おうとくふうしている実業家こそ最善の実業家である」というモットーに賛成する。

実質賃金と名目賃金とは区別されなければならない。貨幣の購買力を考慮する必要があるからだ。重要なのは実質賃金である。

ある人の本来の所得を知るには、粗収入から経費を引いてみなければならない。弁護士であれ、大工であれ、医者であれ、収入から営業経費を控除しなければ、ほんらいの所得は判明しない。

召使いや店員が、自分で衣服を用意しなければならない場合は、これも経費である。しかし、たとえば、そうした衣服を主人や店主が提供した場合、これを実質賃金に加えるのはまちがいである。逆に、使用者が労働者に、生産した商品の購入を強制する場合は、実質賃金を低下させることになる。

個人事業では、成功の度合いは不確実であり、その度合いに応じて所得は大きく異なってくる。そのため、不安定な仕事より確実な職種を求める者が多いこと、そのいっぽうで異常に高い報酬を得られる職種に引きつけられていく者もいるというわけだ。

雇用が不規則な職種では、料金は仕事のわりに高くなる。そのことは弁護士や家具屋などをみればわかる、とマーシャルはいう。このあたりは、当時のイギリスの事情も勘案しなければならないだろう。

また、その収入を主業だけではなく、副業で稼ぐケースもないではない。家内事業や農業では、家族全体の稼得を収入単位とみるほうがよいかもしれないとも述べている。

仕事の選択は、個々人の事情によっても、民族性によってもことなってくる。低級な仕事にしか適さない人がいるのも事実だ、とマーシャルはいう。そういう人は簡単な仕事に押し寄せ、かえってその職種の賃金を低くする原因となっている。しかし、「こういった種類の労働をするものが少なくなり、その賃金も高くなるようにすることは、他のどんな仕事にも劣らず、社会的に緊要な仕事なのである」。

このように、マーシャルは、労働者にせよ、個人事業者にせよ、その仕事内容も所得もけっして一律ではなく、大きなばらつきがあるとみている。

その理由は、働き手が扱っている(あるいは生みだしている)物やサービス、すなわち商品の価値に関係している。労働者や個人事業主は、その商品が生みだす価値の形成にどれだけ寄与したかによって、その分配分を受け取るとみてよい。労働者や個人事業主の所得が、仕事に応じて、かなりのちがいがでるのはそのためだ。

マーシャルはさらに、賃金のもたらす累積的効果にも注目する。低賃金は労働の質を低下させ、さらにいっそうの賃金低下を招く。これにたいし、高賃金は労働の質を高め、人をより勤勉にさせる。

いっぽうマーシャルは労働者は機械のように売買できないこと、さらに「労働者はその労働力を売るが、自分自身を売り渡しはしない」とも述べている。

労働者は奴隷ではない。しかも、労働者の売る能力は、機械以上のものである。

マーシャルは、労働者の育成には長い時間がかかることを認めている。

労働者の養育と訓練は、その両親の保護があってこそ可能になる。資力に加えて、先見力や犠牲が、子の将来を支える。

高い階層の人びとは、将来を考え、子どもたちを養育し、訓練することを怠らない。しかし、下層の人びとは、しばしば子どもたちの教育訓練にまで目がいかぬことが多い。そのため「かれらは能力や資質を十分に開発されぬまま、その生涯を終えてしまう」ことになりがちだが、それらが十分に開花し結実するならば、社会にとってどれだけ有益かわからない、とマーシャルは嘆いている。

問題はこうした弊害が累積的であることだ。「そうした悪循環が世代から世代へと累積していく」ことを何とかして避けたい。

「ある世代の労働者によりよい稼得とかれらの最良の資質を開発するよい機会をもたらすような変化が起これば、かれらはその子供たちによりよい物的および道徳的な利便を与えてやれるようになろう」。それがマーシャルの希望でもある。

人生における出発のちがいは、職業の選択においても大きなちがいをもたらす。高い階層に生まれた者が有利なことはいうまでもない。熟練工の息子は、非熟練工の息子よりめぐまれているし、家庭でもゆきとどいた世話を受けて育っている。

学校での教育が終了したあと、労働者に周到な訓練をほどこすのは雇い主である。雇い主は従業員に投下した資本の成果があらわれることを期待する。

「高賃金の労働こそほんとうは安い労働だ」とマーシャルはいう。その影響力はひとつの世代だけで終わらず、次の世代にも永続的な便益を与える。

所得の大きさは、次の世代の育成にも影響をもたらすというのが、マーシャルの持論だとみてよい。

労働についての考察は、さらにつづく。

最終の第6編「国民所得の分配」。

国民所得の分配を論じる前に、マーシャルはその予備的考察をおこなっている。

人間が生産するのは消費するためである。したがって、国民生産は国民所得と一致する。いまふうにいえば、国民総生産は国民総所得と同じである。国民所得は国民分配分と言い換えてもいいだろう。

分配の問題が生じるのは、人間が機械でも奴隷でもないからだ。しかも、現代の経済は「生活必需品をこえた余剰を自然からいよいよ大幅に引きだせるようになってきており」、この余剰を人びとにいかに分配するかが問われるようになってきている、とマーシャルはいう。

国民所得が労働者と資本家、土地所有者のあいだで、いかに分配されるか。これがマーシャルの問いである。

最初に、マーシャルはこれまでの経済学説を検討する。

フランスのフィジオクラット(いわゆる重農主義者)は、「労働者の賃金を飢餓水準にくぎ付けにするような人口の自然法則」があり、利潤についても自然率があると想定していた。アダム・スミスも賃金や利潤の自然率があると考えたが、それらは労働力の需給関係によってある程度変動するとみていた。

マルサスは賃金水準が変化することを認めていたが、賃金が上昇すれば人口が増加し、それによってかえって労働者の生活条件が悪化すると予測した。

いっぽう、通説では、リカードも賃金は生活必需品をまかなう水準に釘付けされるとみていたと思われがちだ。だが、リカードの主張は、むしろ賃金の低落を防ぐことに置かれていた、とマーシャルはいう。

J・S・ミルは労働者の賃金が最低水準に抑えられがちなことを批判していた。

これら前期の経済学者の見方を踏まえながら、マーシャルは分配についての新たな考え方を示したいとしている。

マーシャルが最初に仮定するのは、(実際にはありえないのだが)すべての人が労働と資本を所有している場合である。この場合は、投入された労働に応じてつくられた商品が交換され、原則として、すべての人が労働に応じた所得を得る。そのさい、多くの業種で、たとえば作業能率が倍増したとすれば、商品の生産量が増大し、それによって経済のパイが大きくなり、全体の所得も増えることになる。

たとえ人口が増大していっても「輸送技術の改良、新しい発明、および自然にたいする新しい制御力が得られるごとに、すべての家族が入手できる安楽品やぜいたく品が一様に増大していく」可能性は高い、とマーシャルはいう。このあたりマーシャルの見方はマルサスの悲観論と異なる。

しかし、人口の増加が長期につづくと、農業などにおいて、収穫逓減の法則がはたらくことはないのだろうか。これについても、マーシャルは一定の生産技術の向上がなされれば、食料が不足することはないとみている。

現実の世界では、だいたいにおいて、土地と労働、資本は分離されている。そこでは、国民所得、言い換えれば国民分配分は、土地、労働、資本の所有者に分配されていくことになる。

企業家は収益の限界点まで、生産要因を投入していくと考えられる。雇用はそれによって決定される。限界的な雇用は、その労働の投入が、収益を生みだすかいなかによって決まるといってよい。

ここからマーシャルは以下の傾向を導きだす。

すなわち「すべての種類の労働の賃金は、その種類の限界的労働者の追加的労働によってもたらされる純生産額と均等となる傾きがある」。

これがマーシャルの唱える賃金理論の基本だといってよい。

現実の産業を考える場合には、労働者の雇用にとどまらず、労務管理や機械の導入、原材料、土地についても考慮しなければならない。それらの生産要因を規制するのは、需要と供給の状態(すなわち価格)である。

一般に企業家は、事業にたいする投資を収益が得られる限界まで進めていく。そのさい、拡大の境界となるのは、利子率である。つまり、利子率が高く、収益率がそれを上回らないと判断されれば、そこで投資はストップする。

機械と労働との関係には代替性がある。ある種の労働は、機械によってまったく雇用から排除されてしまう。しかし、「全体をみれば労働全般を駆逐するなどということはおこりえない」。生産の拡大は、たとえばその商品を普及するための新たな労働を必要とするからである。このあたり、マーシャルはあくまで楽観的である。

マーシャルは、さらに国民所得の分配について考察を進める。

資本の所得の源泉となるのは、商品の生産から得られる利得である。

そのさい、「生産要因にせよ直接消費される商品にせよ、すべてのものの生産は需要供給の力のあいだにつりあいが保たれている限度ないし限界のところまですすめられる」。

それによって得られる純利益が資本の所得となる。

いっぽう、労働者の所得は賃金である。

マーシャルは仕事が常に苦しいものだというのはうそで、適度な仕事は楽しいものだという。そして、たいていの場合、報酬が増えれば、労働者はより熱心に、しかも長時間にわたって働くのをいとわない、と指摘している。

さらに「報酬が引き上げられれば、だいたいのところ能率の高い労働の供給もただちに増大する」と記している。

賃金の増大が死亡率の低下をもたらし、労働者の肉体的・精神的活力を高めることも認めている。賃金はぎりぎりの生活を満たす最低のものであってよいはずがない。賃金は慣行上の必需品や、習慣上の安楽品を満たす水準にあってこそ、人間生活の風格向上に資する、とマーシャルはいう。

しかし、労働者の所得が上昇するには、それなりの条件が必要だと指摘することも忘れていない。

〈必需的とはいえないような消費の増大は、ただ人間の自然にたいする制御力の向上を通してまかなうほかはない。それは知識と生産の技法の進歩、組織の改善と原料供給源の拡大および充実、さらには資本および所期の目標を達成する各種の手段の増大があってはじめて可能になるのである。〉

つまり、賃金が上昇するには、労働生産性の上昇がともなわなければならないというわけだ。

ヨーロッパにおいて、労働者の賃金が上がってきたのは、こうした条件が満たされるようになったからだ、とマーシャルはいう。そして、じっさい賃金の上昇は、労働者の気力と能率の向上をもたらしてきた。

マーシャルの見方は楽観的だ。

「賃金の上昇は、それが不健康な状態のもとで得られたものでないかぎり、ほとんどつねに世代の肉体的・知性的、いな道徳的な力をさえ強化し、他の事情に変わりがなければ、労働によって得られるはずの稼得の増大はさらにその上昇率を高める」

もちろん、その前提として、賃金は労働にたいする需要と供給によって決まるという考え方がある。

需要価格を規定するのは労働の限界生産性である。いっぽう供給価格を規定するのは「能率の高いエネルギーを養成訓練しかつこれを維持していく費用」、言い換えれば、人がそれなりの生活を送れるだけの支払額である。

次に、利子についていうと、利子とは資本の利用にたいして支払われる価格である。利子率は長期的には、資金にたいする需要と供給の関係によって規定される。

一般に利子率が上昇すれば、貯蓄が増大する。そのいっぽう、利子率の上昇は、資金にたいする需要を減らしていく。そのため、そこには一種のせめぎ合いが生じてくる。マーシャルは、一般に資本ストックの増加は緩慢で、時間がかかるとみていた。

土地は資本や労働などとはことなる性格をもっている。土地はたしかに、ある面、資本の一形態であり、その用途も多岐にわたり、用途を変更することも可能だ。だが、反面、土地のストックは限られ、それを増やすのはむずかしい。それが土地の特殊性だ、とマーシャルはいう。

もう一度、くり返して言おう。

国民所得の源泉は、生産されたすべての商品の純集計からなり、それらは労働の稼得、資本の利潤(および利子)、そして土地の地代へと配分されていく。経済のパイが大きければ、それぞれの分け前も大きくなる。

国民所得は均等に配分されるわけではない。利潤を得る資本家と賃金を得る労働者とのあいだでは、所得の性格が異なる。また同じ階級内でも所得は大きく異なる。資本にも格差があり、賃金にも格差がある。

加えて、新しい資源が開発されるとか、新しい機械が発明されるとか、新しい商品が生みだされるとか、競争によって、生産条件はめまぐるしく変化する。商品の代替も生じていく。資本も労働も、大きな流動性のなかにおかれている。

人は市場について完全な知識をもっているわけではない。その選択は、手の届くところにかぎられがちで、全般的にみて、いちばん有利と思われるものに飛びつく傾向がみられる。市場の変化にたいする調整は、時間をかけておこなわれていく以外にない。

資本と労働は、対立と相互依存の関係にある。資本はできるだけ労働コストを抑えようとする。そのために機械を導入し、雇用を減らす場合もある。いっぽう、商品の種類によっては、その完成に時間がかかるため、資本が実質上、労働者に賃金を前払いしなければならないこともある。

資本が労働を完全に排除することは不可能である。資本は機械や原料だけでなく、「労働の体化物」でもあるからだ。

「全般的にみれば、資本の発達は国民分配分を増大させ、他の分野で労働の新しくゆたかな雇用機会を開発していって、待忍の用役[たとえば機械]によって労働のそれが局部的に駆逐された損害をつぐなってあまりあるものをもたらすだろう」と、マーシャルはいう。いかなる新技術の導入も雇用を排除するにはいたらない。

とりあえずの結論として、マーシャルは次のように述べている。

〈資本全般と労働全般とは国民分配分の生産に関して協同し、国民分配分からのそれぞれの限界効率に対応してその稼得を配分される。その相互の依存関係にはきわめて密接なものがあり、労働を欠いては資本ははたらけないし、自己ないし他人の資本によって補足されない労働者は長くは生きていけない。労働が活力に富んでおれば、資本は高い報酬をかちとりすみやかに発展していくし、資本と知識の力をかりれば、西欧諸国の普通の労働者もかつての王侯貴族に比べていろいろな点でよい食料をとり、よい衣料を着、よい住居にさえ住めるようになる。〉

マーシャルは資本主義にたいする悲観的運命論に替えて、資本主義の楽観的展望をかかげている。

18 労働の稼得

ケインズは『人物評伝』のなかで、師のマーシャルについて論じ、かれが晩年に語ったとされることばを引用している。

〈[大学の]休暇中に私はいくつかの都市の最も貧困な地区を訪れて、最も貧しい人々の顔を見ながら次々に街路を歩いてみた。そのあと、私は経済学についてできるだけ徹底的な研究をしようと決意した。〉

マーシャルは貧困を克服する手立てとして、経済学を研究しようと思った。それはマルクスも同様だった。マルクスの場合は、社会主義革命こそが、その解決策となるはずだった。これにたいし、マーシャルは長期的には資本主義の将来に楽観的な展望をもつにいたった。

いっぽう、大恐慌の惨憺なありさまをまのあたりにしたケインズは、マーシャルの楽観論を念頭におきながらも、その「原理」を組み替える必要性を感じた。その結果、『雇用、利子、および貨幣の一般理論』(1936年)が執筆される。そこでは、マーシャルの体系からははずされていた国家が、大きな役割をもつ存在として浮上することになる。

ここではまだケインズには踏みこまず、マーシャルの分配論をさらにみていくことにしよう。取りあげるのは「労働の稼得」を扱った3つの章である。

はじめにマーシャルは、労働の稼得はかならずしも均等ではなく、労働者の能率によって、かなり不均等であることを認めている。

賃金は時間給(日給、月給)、出来高払い、能率給などによって支払われる。マーシャルは、賃金はほんらい「労働者に要求される能力と能率の行使をもととして算定」されるべきだという立場をとっている。そして、労働賃金を一定の水準に向かわせるのは、経済の自由、言い換えれば競争があるからだとしている。

機械の導入は雇用の減少に結びつきやすい。しかし、雇用を減らしたうえで、賃金も減らすのはまちがっている、とマーシャルは断言する。むしろ、機械を導入しながら賃金を増やしたほうが、生産効率が上がり、製品の単位あたり費用も低下する。かれは「最高の賃金を支払おうとくふうしている実業家こそ最善の実業家である」というモットーに賛成する。

実質賃金と名目賃金とは区別されなければならない。貨幣の購買力を考慮する必要があるからだ。重要なのは実質賃金である。

ある人の本来の所得を知るには、粗収入から経費を引いてみなければならない。弁護士であれ、大工であれ、医者であれ、収入から営業経費を控除しなければ、ほんらいの所得は判明しない。

召使いや店員が、自分で衣服を用意しなければならない場合は、これも経費である。しかし、たとえば、そうした衣服を主人や店主が提供した場合、これを実質賃金に加えるのはまちがいである。逆に、使用者が労働者に、生産した商品の購入を強制する場合は、実質賃金を低下させることになる。

個人事業では、成功の度合いは不確実であり、その度合いに応じて所得は大きく異なってくる。そのため、不安定な仕事より確実な職種を求める者が多いこと、そのいっぽうで異常に高い報酬を得られる職種に引きつけられていく者もいるというわけだ。

雇用が不規則な職種では、料金は仕事のわりに高くなる。そのことは弁護士や家具屋などをみればわかる、とマーシャルはいう。このあたりは、当時のイギリスの事情も勘案しなければならないだろう。

また、その収入を主業だけではなく、副業で稼ぐケースもないではない。家内事業や農業では、家族全体の稼得を収入単位とみるほうがよいかもしれないとも述べている。

仕事の選択は、個々人の事情によっても、民族性によってもことなってくる。低級な仕事にしか適さない人がいるのも事実だ、とマーシャルはいう。そういう人は簡単な仕事に押し寄せ、かえってその職種の賃金を低くする原因となっている。しかし、「こういった種類の労働をするものが少なくなり、その賃金も高くなるようにすることは、他のどんな仕事にも劣らず、社会的に緊要な仕事なのである」。

このように、マーシャルは、労働者にせよ、個人事業者にせよ、その仕事内容も所得もけっして一律ではなく、大きなばらつきがあるとみている。

その理由は、働き手が扱っている(あるいは生みだしている)物やサービス、すなわち商品の価値に関係している。労働者や個人事業主は、その商品が生みだす価値の形成にどれだけ寄与したかによって、その分配分を受け取るとみてよい。労働者や個人事業主の所得が、仕事に応じて、かなりのちがいがでるのはそのためだ。

マーシャルはさらに、賃金のもたらす累積的効果にも注目する。低賃金は労働の質を低下させ、さらにいっそうの賃金低下を招く。これにたいし、高賃金は労働の質を高め、人をより勤勉にさせる。

いっぽうマーシャルは労働者は機械のように売買できないこと、さらに「労働者はその労働力を売るが、自分自身を売り渡しはしない」とも述べている。

労働者は奴隷ではない。しかも、労働者の売る能力は、機械以上のものである。

マーシャルは、労働者の育成には長い時間がかかることを認めている。

労働者の養育と訓練は、その両親の保護があってこそ可能になる。資力に加えて、先見力や犠牲が、子の将来を支える。

高い階層の人びとは、将来を考え、子どもたちを養育し、訓練することを怠らない。しかし、下層の人びとは、しばしば子どもたちの教育訓練にまで目がいかぬことが多い。そのため「かれらは能力や資質を十分に開発されぬまま、その生涯を終えてしまう」ことになりがちだが、それらが十分に開花し結実するならば、社会にとってどれだけ有益かわからない、とマーシャルは嘆いている。

問題はこうした弊害が累積的であることだ。「そうした悪循環が世代から世代へと累積していく」ことを何とかして避けたい。

「ある世代の労働者によりよい稼得とかれらの最良の資質を開発するよい機会をもたらすような変化が起これば、かれらはその子供たちによりよい物的および道徳的な利便を与えてやれるようになろう」。それがマーシャルの希望でもある。

人生における出発のちがいは、職業の選択においても大きなちがいをもたらす。高い階層に生まれた者が有利なことはいうまでもない。熟練工の息子は、非熟練工の息子よりめぐまれているし、家庭でもゆきとどいた世話を受けて育っている。

学校での教育が終了したあと、労働者に周到な訓練をほどこすのは雇い主である。雇い主は従業員に投下した資本の成果があらわれることを期待する。

「高賃金の労働こそほんとうは安い労働だ」とマーシャルはいう。その影響力はひとつの世代だけで終わらず、次の世代にも永続的な便益を与える。

所得の大きさは、次の世代の育成にも影響をもたらすというのが、マーシャルの持論だとみてよい。

労働についての考察は、さらにつづく。

スターリング──スコットランドの旅(13、最終回) [旅]

2018年8月14日(火)

私たちは今回の旅行で、エディンバラを起点に右回りにスコットランドを1周し、中部のスターリングまで戻ってきました。きょうは午前中スターリングを見学して、エディンバラ空港まで車を飛ばし、午後3時15分のライアンエアーで、イタリアのピサに向かい、シエナの自宅(長女の家)に戻る予定です。

きのうホテルに着いたのは、夕方6時ごろでした。曇っていたとはいえ、まだ明るかったので、多少、街を散策する時間がありました。

私たちの泊まったスターリング・ハイランド・ホテルは、昔のハイスクールを改築した建物で、場所は城のすぐ近くでした。

城まで歩いて行く坂道の途中で見かけたのが、アーガイルの宿。17世紀につくられ、アーガイル伯爵[ハイランドの総督]の邸宅となっていました。25年ほど前までユースホステルとして使われていたとか。

こんどは坂道を下りて、ダーンリーの家を訪れます。ダーンリー卿(ヘンリー・ステュアート)がスコットランド女王メアリーを訪れたときに滞在した家とのことですが、いまはコーヒーハウスとして利用されているようです。

ちなみに、ダーンリー卿はメアリーの2番目の夫となる人物で、ジェームズ6世(イングランド王としてはジェームズ1世)の父。嫉妬からメアリーの秘書リッチョを殺害し、1567年2月にエディンバラでみずからも殺されてしまいます。犯人はどうやらメアリーの3番目の夫となるボスウェル伯のようです。

夕飯をとるため、町中までやってきました。スターリングは昔ながらのスコットランドのよさが残る落ち着いた街という印象を受けました。

さて、わたしたちはけさ8時半にホテルを出発。スコットランド旅行の最終日をのんびりとすごしました。

最初に訪れたのがスターリング橋(オールドブリッジ)です。近くに駐車して、橋を間近に見ました。観光客は誰もいません。

ここは歴史的な戦いがあった場所です。

13世紀末、イングランドのエドワード(エドゥアール)1世は全国を統一するため、スコットランドを攻め、スコットランド王バリオルを破り、スコットランドを手中にします。

ところが、これに反抗して立ちあがったのがウィリアム・ウォレスです。1298年、ウォレスはここスターリング橋の戦いで、イングランド軍を打ち破り、スコットランド王国再建ののろしをあげます。メル・ギブソン主演の映画『ブレイブハート』は、このウォレスの生涯をえがいた作品です。

ウォレスはけっきょくイングランド軍に敗れ1305年に処刑されますが、そのあとを次いだのがロバート・ザ・ブルース(ロベール・ド・ブルース)です。もともとはイングランドを征服したプランタジネット王家に属するフランス系貴族の末裔です。イングランド=スコットランド戦争のときはどっちつかずの姿勢を示し、ウォレスを裏切ったりもしています。しかし、最後は1314年にスターリング近郊のバノックバーンの戦いでイングランド軍を打ち砕き、スコットランド王国を再建することになります。

このあと訪れたスターリング城の前には、ロバート・ザ・ブルースの石像が建っていました。

スターリング城も高台にあります。そこからの眺めを写真に収めておきました。

城の入り口にやってきました。

その内部にはいってみます。

建物に四方を囲まれた広場にでました。

建物のなかは改装されています。暖炉の上にユニコーンのタペストリーが飾られていました。

昔の王はこんなところで謁見していたのでしょうかね。

いったん建物の外にでます。外壁の彫刻におもむきがあります。

ここは礼拝堂のようです。

私たちはここグレート・ホールにおかれたレプリカの玉座に座って写真を撮ったのですが、それを公開するのは、あまりにも恥ずかしいので、やめておきましょう。

いよいよスコットランド旅行もおしまいです。車のなかから雨にけぶるスターリング城をカメラに収めます。

ところで、スコットランドを訪れた日本人といえば、夏目漱石の名前が浮かびますね。ロンドン留学でノイローゼになった漱石は、日本に帰国する前、友人の勧めでスコットランドのリゾート地でひと月ほど静養します。1902(明治35)年10月のことです。そこはスコットランド中部、ハイランドのはずれにあるピトロクリー(ピトロッホリー)という町で、漱石はそこで「過去のことなどいっさい忘れ、気楽にのんきに」くらすうちに、うつ病のもやが少しはれていくような気がしたというようなことを書いています。

スターリングからエディンバラ空港までは1時間足らずでした。10日間お世話になったレンタカー(運転は長女のつれあいにおまかせ)を返却し、食事をしてから飛行機に乗りこみます。例によって空港内は混み合っていました。

スコットランドとイタリアの時差は1時間。イタリア時間で7時過ぎにピサ空港に到着しました。同じEU内の移動(まもなくブレグジットですが)でも、イギリスから入国する場合はパスポートチェックがあります(逆も同じ)。

ここから車で2時間ほどかけて、シエナに。途中、トスカーナの夕焼けが広がります。向こうの空はまっくろ。まもなく雨が降ってきそうです。

シエナ到着は9時過ぎ。行きつけのピザ屋さんで食事。イギリスとちがい、イタリアでは遅くまで食堂があいています。

私たちは今回の旅行で、エディンバラを起点に右回りにスコットランドを1周し、中部のスターリングまで戻ってきました。きょうは午前中スターリングを見学して、エディンバラ空港まで車を飛ばし、午後3時15分のライアンエアーで、イタリアのピサに向かい、シエナの自宅(長女の家)に戻る予定です。

きのうホテルに着いたのは、夕方6時ごろでした。曇っていたとはいえ、まだ明るかったので、多少、街を散策する時間がありました。

私たちの泊まったスターリング・ハイランド・ホテルは、昔のハイスクールを改築した建物で、場所は城のすぐ近くでした。

城まで歩いて行く坂道の途中で見かけたのが、アーガイルの宿。17世紀につくられ、アーガイル伯爵[ハイランドの総督]の邸宅となっていました。25年ほど前までユースホステルとして使われていたとか。

こんどは坂道を下りて、ダーンリーの家を訪れます。ダーンリー卿(ヘンリー・ステュアート)がスコットランド女王メアリーを訪れたときに滞在した家とのことですが、いまはコーヒーハウスとして利用されているようです。

ちなみに、ダーンリー卿はメアリーの2番目の夫となる人物で、ジェームズ6世(イングランド王としてはジェームズ1世)の父。嫉妬からメアリーの秘書リッチョを殺害し、1567年2月にエディンバラでみずからも殺されてしまいます。犯人はどうやらメアリーの3番目の夫となるボスウェル伯のようです。

夕飯をとるため、町中までやってきました。スターリングは昔ながらのスコットランドのよさが残る落ち着いた街という印象を受けました。

さて、わたしたちはけさ8時半にホテルを出発。スコットランド旅行の最終日をのんびりとすごしました。

最初に訪れたのがスターリング橋(オールドブリッジ)です。近くに駐車して、橋を間近に見ました。観光客は誰もいません。

ここは歴史的な戦いがあった場所です。

13世紀末、イングランドのエドワード(エドゥアール)1世は全国を統一するため、スコットランドを攻め、スコットランド王バリオルを破り、スコットランドを手中にします。

ところが、これに反抗して立ちあがったのがウィリアム・ウォレスです。1298年、ウォレスはここスターリング橋の戦いで、イングランド軍を打ち破り、スコットランド王国再建ののろしをあげます。メル・ギブソン主演の映画『ブレイブハート』は、このウォレスの生涯をえがいた作品です。

ウォレスはけっきょくイングランド軍に敗れ1305年に処刑されますが、そのあとを次いだのがロバート・ザ・ブルース(ロベール・ド・ブルース)です。もともとはイングランドを征服したプランタジネット王家に属するフランス系貴族の末裔です。イングランド=スコットランド戦争のときはどっちつかずの姿勢を示し、ウォレスを裏切ったりもしています。しかし、最後は1314年にスターリング近郊のバノックバーンの戦いでイングランド軍を打ち砕き、スコットランド王国を再建することになります。

このあと訪れたスターリング城の前には、ロバート・ザ・ブルースの石像が建っていました。

スターリング城も高台にあります。そこからの眺めを写真に収めておきました。

城の入り口にやってきました。

その内部にはいってみます。

建物に四方を囲まれた広場にでました。

建物のなかは改装されています。暖炉の上にユニコーンのタペストリーが飾られていました。

昔の王はこんなところで謁見していたのでしょうかね。

いったん建物の外にでます。外壁の彫刻におもむきがあります。

ここは礼拝堂のようです。

私たちはここグレート・ホールにおかれたレプリカの玉座に座って写真を撮ったのですが、それを公開するのは、あまりにも恥ずかしいので、やめておきましょう。

いよいよスコットランド旅行もおしまいです。車のなかから雨にけぶるスターリング城をカメラに収めます。

ところで、スコットランドを訪れた日本人といえば、夏目漱石の名前が浮かびますね。ロンドン留学でノイローゼになった漱石は、日本に帰国する前、友人の勧めでスコットランドのリゾート地でひと月ほど静養します。1902(明治35)年10月のことです。そこはスコットランド中部、ハイランドのはずれにあるピトロクリー(ピトロッホリー)という町で、漱石はそこで「過去のことなどいっさい忘れ、気楽にのんきに」くらすうちに、うつ病のもやが少しはれていくような気がしたというようなことを書いています。

スターリングからエディンバラ空港までは1時間足らずでした。10日間お世話になったレンタカー(運転は長女のつれあいにおまかせ)を返却し、食事をしてから飛行機に乗りこみます。例によって空港内は混み合っていました。

スコットランドとイタリアの時差は1時間。イタリア時間で7時過ぎにピサ空港に到着しました。同じEU内の移動(まもなくブレグジットですが)でも、イギリスから入国する場合はパスポートチェックがあります(逆も同じ)。

ここから車で2時間ほどかけて、シエナに。途中、トスカーナの夕焼けが広がります。向こうの空はまっくろ。まもなく雨が降ってきそうです。

シエナ到着は9時過ぎ。行きつけのピザ屋さんで食事。イギリスとちがい、イタリアでは遅くまで食堂があいています。

粛清と虐殺──『ポル・ポト』を読む(4) [われらの時代]

1975年4月20日、ポル・ポトは12年ぶりにプノンペンに帰ってきた。陥落から3日後のことである。その到着は秘密にされた。

当初、その司令部は鉄道駅に置かれた。住民退去が進められている。ぜいたくな財産を捨てさせ、都市部の人間を農業生産に従事させることが、ひとつの目的だった。ブルジョワ的意識を根絶し、知識人は根本から鍛え直さなければならない、とポル・ポトは考えている。

王宮内のシルバー・パゴダで開かれた会議では、農業生産の増加に重点をおくことが決められた。自由貿易は諸悪の根源であり、自給自足こそが目指されねばならない。商業などの非生産的活動は抑制すべきである。

その方針は容赦なく実施された。著者はいう。「ポル・ポトは、難民らがのちに『壁のない牢獄』と呼んだ社会的および政治的な構造にカンボジアの国民を幽閉し、国民を文字通り奴隷化した」。「ポル・ポト政権下のカンボジア国民は、まさに奴隷のようにみずからの運命に関するすべての権限を奪われ」た。

ポル・ポトがめざしたのは、アンコール朝の再現だったという。社会主義建設は戦争と同じと考えられていた。その戦いにおいては、これまでの特権的なエリート層は破壊されなければならない。怠慢なクメール人をはたらかせなければならない。アンカ(組織)の指令どおり、人民を配置し、動かす。これが革命政権の課題だった。

6月、ポル・ポトはハノイに行き、ベトナムとの友好関係を確認する。5月にコンポンソムの沖合フーコック島の領有権をめぐって、ベトナムとの紛争が発生していた。それを解決することも目的だった。ポル・ポトはとりあえず引き下がる姿勢をみせた。

ハノイ訪問を終えたあと、ポル・ポトは北京に向かい、毛沢東と会見した。毛沢東はポル・ポト政権の全面的支援を約束する。中国はカンボジアに大規模な経済援助、軍事援助をおこなう代わりに、カンボジアは中国に軍事基地を提供する。そういう取り決めが交わされた。

ポル・ポトはさらに北朝鮮に向かい、金日成と会見して、経済援助の約束をとりつけた。中国から帰国したのは7月中旬のことである。

ポル・ポトはプノンペンで統一集会を開き、3000人の兵士による軍事パレードをおこない、ソン・センを参謀長とする革命軍を創設することを発表した。

名目上、カンボジアを統治するのは王国民族連合政府ということになっている。国王を元首とするが、いうまでもなく、実権はクメール・ルージュが握っている。シアヌークは金日成が平壌につくった豪邸で、帰国の日を待ちわびていた。だが、その役割は何も決まっていなかった。北京や平壌を訪れたポル・ポトもシアヌークを訪れていない。

9月19日、ポル・ポトは中央委員会総会を開き、農業生産の割り当てを増やすと宣言、同時に通貨を廃止すると発表した。おカネがなくなれば、私有財産への誘惑もなくなり、賄賂もなくなり、敵分子の活動も抑えられるというのが、かれの理屈だった。

「貨幣は現在においても未来においても危険なものである」と、ポル・ポトはいう。こうして流通していた旧紙幣は回収され、倉庫に収められた。中国で印刷されて発行されるはずだった新紙幣は、ついに発行されることがなかった。

人びとは食料増産のため、収容先の村から労働力の足りない地域へ移住させられた。しかし、その地域もすでに収穫が終わり、稲を植えつけるには時期が遅すぎた。飢餓が広がる。

プノンペンはほとんど廃墟となり、ポル・ポト派が占拠していた。

知識人の思想改造が進められている。キュー・サムファンはいう。「あの人もゼロ、あなたもゼロ──それが共産主義だ」。最終目標は「まったく人格をもたない」人間をつくること。

「自省と公共の場での懺悔を経て、やがてアンカ[組織]への忠誠、機敏さ、熟考しないことを具現化した新しい人間が生まれた」と、著者は評する。

政治教育は餓え、睡眠不足、長時間労働のなかで実施された。カンプチア共産党の目標は、すべての人をアンカに忠実な「新たな共産主義者」に改造することだった。

都会から村に送られた人びとには、厳しい労働と餓え、そして政治教育が待っていた。反抗的な人間は処罰され、夜ひそかに殺害された。しかし、人口の大部分は、革命にうまく順応して、生き延びようとしていた。

シアヌークは9月9日にプノンペンに戻った。扱いは丁重だった。王宮はきれいに掃除され、食料やワインも豊富で、磁器や宝石などの貴重品も保管され、医師も待機していた。心地よい環境だったといえる。

シアヌークは10月に国連総会で演説し、クメール・ルージュ政権を擁護した。それから、アフリカ、中東、ヨーロッパを回り、12月に帰国した。帰国したときは、すっかり雰囲気が変わっていた。王国民族連合政府は単に民族連合政府と呼ばれるようになっており、新たな憲法が起草されていた。

1976年1月5日、シアヌークは閣議の議長として、「民主カンプチア」の憲法を公布した。

シアヌークはその後、キュー・サムファンとともに地方を視察し、国民の窮状に接して衝撃を受けた。クメール・ルージュ政権に自分の名前を貸すことに懸念をいだきはじめたシアヌークは、3月10日に病気療養のため辞任したいと申し出て、それは4月2日に認められた。

これによって、シアヌークはみずからをクメール・ルージュから切り離すことに成功する。新しい国家元首にはキュー・サムファンが就任する。ヌオン・チェアは国民議会の政権委員会委員長に、そして、ポル・ポトはしぶしぶ首相の座についた。

ポル・ポト政権は貨幣の不使用、市場の禁止、人民の需要に応じた供給、町と田舎の格差の是正をうたい、これこそが社会主義革命の見本だと胸を張ってみせた。だが、カンボジアには議会も行政府も裁判所もなかった。カンプチア共産党常任委員会とその書記ポル・ポトこそが権力だった。

革命以降、村々にはコミューンがつくられ、さらに数カ所の村をたばねるコミューンがもうけられるようになった。食事は共同調理場でつくり、共同でとるのが原則だった。食料はやっと食いつなげるほどしかなかった。

狩猟や採集、釣りは個人主義だとして禁じられていた。それによって、さらに飢餓が蔓延する。アンカ(組織)の取り締まりにより、個人の自由な行動は禁止されていた。

町には住宅があまっていたのに、優先されたのは間に合わせのバラック小屋の建設だった。水田の区画は一律の正方形にならされた。機械化は蔑視され、医師や教師、法律家、技術者も、ひたすら単純労働に駆り出されていた。

クメール・ルージュがめざしたのは、軍事力の強化と灌漑ネットワークの拡大による食料増産だった。米があれば、戦争ができる! そんな無気味なスローガンも登場するほどだった。

にもかかわらず、ポル・ポト政権時代に米の生産はまったく増えなかった。それどころか、国民は過重な労働と飢餓に苦しんでいた。このかん、飢えと病気で100万人が亡くなった、と著者は推測している。コミューンでの強制労働が、人びとの労働意欲をそぎ、生きる意欲さえ失わせていたのだ。にもかかわらず、ポル・ポトは問題は政治意識が欠落していることだと考えていた。

1976年2月25日、アンコール・ワットを擁する北部の中心都市シェムリアップで爆発事件がおこった。反体制派の攻撃だった。4月にも、西部のチャム族が反乱をおこした。

5月、タイ湾の島の領有をめぐるベトナムとの協議が物別れに終わった。ベトナムとの関係は急速に悪化しつつあった。

カンプチア共産党内部では粛清がはじまっていた。ポル・ポトは党内にスパイがはいりこんでいるのではないかと疑っていた。

9月9日、毛沢東が死亡する。9月20日、ポル・ポトは健康上の理由から首相を辞任すると発表した。後任にはヌオン・チェアが就任。しかし、ポル・ポトは権力を手放したわけではなかった。

北京では政変がおこり、華国鋒が江青ら四人組を逮捕していた。11月、ポル・ポトは北京で華国鋒と会見し、軍事協力と政治的提携を確認した。

12月、帰国したポル・ポトは中央委員会を招集し、ベトナムとの軍事紛争に備えるよう述べた。それからベトナム支持派とみられる人びとの逮捕がつづいた。

プノンペンの政治犯収容所S-21、すなわちトゥールスレン収容所では76年に1400人以上が収容され、77年春までに1000人以上が殺害されていた。最終的にトゥールスレンでの殺害者は、1万5000人から2万人にのぼる。

逮捕の理由はあきらかにされず、CIAであれKGBであれ、はたまたベトナムの組織であれ、スパイときめつけられたあとは処刑が待っていた。欧米人も例外ではなく、トゥールスレンでは十数人が殺害されている。

1976年半ばから翌年半ばにかけ、全国で四、五千人の党幹部と数十万人が敵分子や背信者として殺害された。林のなかの殺害について、多くの生々しい証言が残されている。まさにキリング・フィールドである。

1977年にはいっても、ベトナムとタイ、両国の国境で紛争がつづいていた。国境の村では、しばしばクメール・ルージュ軍が村人を虐殺している。国外に逃げようとするカンボジア難民も多かった。

タイ湾の島の領有権問題はなかなか解決しなかった。そのため、ベトナムもカンボジアも国境を越えた爆撃をつづけた。

紛争を解決するには、後ろ盾が必要だった。ベトナムは当初、中国をあてにしたが拒否された。そこでソ連をあてにせざるを得なかった。中国はやっかいと知りながらもカンボジアを支援しつづける。ベトナムはラオスと協定を結び、ラオス国境地帯にベトナム兵を駐留させる権利を獲得した。

9月、東部のカンボジア軍が、とつぜん国境を越えて、ベトナムのタイニン地方に侵入し、恐怖の爪跡を残して去っていった。ベトナム側としては報復措置をとらざるをえない。

そのころポル・ポトは北京を訪れ、華国鋒主席と会見し、ベトナムとの対決姿勢を鮮明にしている。これにたいし、華国鋒はあくまでも平和的解決をめざすべきだと述べた。

ベトナムは板挟みにあっていた。何か措置をとらないわけにいかないが、へたをすると戦争になる可能性があった。レ・ズアンも北京に向かい、華国鋒と会見したが、中国側の理解は得られなかった。

12月中旬、装甲車と大砲をしたがえた5万人のベトナム兵がカンボジアに侵攻する。12月31日、カンボジアはベトナムとの国交断絶を宣言。これによりベトナム軍のカンボジア侵攻が世界に知られることになった。ベトナムの国際的イメージが傷つくことを恐れたボー・グエン・ザップはすぐに軍を引き揚げることにした。もともと懲罰的な短期間の侵攻ですませるつもりでいたのだ。

1978年1月から2月にかけ、ベトナム労働者党政治局はポル・ポト政権転覆に向けて段階的な措置をとることを決めた。

中国との緊張感も高まっていた。ハノイ政府は100万人を超える南ベトナムの中国人にたいし、その個人事業を国有化すると発表、これにたいし中国はハノイへの経済援助停止と中国人技術者の引き揚げで応えた。財産を奪われた中国人のほとんどが国境を越えるか、ボートピープルになる道を選んだ。

ベトナムはクメール難民の軍事訓練を開始し、クメール・レジスタンスの指導者として、クメール・ルージュの元司令官だったフン・センを選んだ。

78年夏、中国共産党政治局はベトナム国境に中国軍を集結させた。ハノイにはソ連の兵器と軍事顧問団が到着する。

いっぽう、ポル・ポトは外交攻勢にでて、各国との親善につとめていた。日本とも友好関係が結ばれた。だが、開放化、寛容化は表向きだけで、じっさいにはその背後で大規模な粛清がつづけられ、拘置所では数万人が撲殺されていた。「この体制は恐怖なしには存在できなかったのだ」と、著者はいう。

対ベトナム戦時体制と浄化は対になっていた。ベトナム軍の侵入を許した東部の幹部と村民は北東部のベトナム国境沿いに送られ、そこで大量に地雷を敷設する作業に駆りだされていた。代わって、南西部から幹部と人が移動してくる。東部地区書記のソー・ピムは責任をとらされ、自殺に追いこまれていた。

粛清と殺害はやむことがなかった。ひとつの粛正が次の粛清へとつながっていく。著者は「1978年のポル・ポトの粛清はカンボジアの血を絞りつくした」というが、そのとおりだろう。

ベトナムとの緊張が高まると、ポル・ポト派はいったん疎遠になっていたシアヌークとの関係を修復し、かれを国家のシンボルに祭りあげようとした。

1978年9月末、ポル・ポトはひそかに北京で鄧小平と面会し、ベトナムが仕掛けてきた場合に備えて、長期ゲリラ戦の態勢をとることを表明し、中国の軍事援助を要請した。中国はカンボジアにできるかぎりの軍事援助を与えることを約束したが、戦争自体はカンボジアの責任でおこなうよう釘を差した。

同じころ、ベトナムのレ・ドク・トは、乾期にカンボジアに侵攻する計画を立てていた。ヘン・サムリンを中心とするカンボジア・レジスタンス運動の準備も着々と進められている。

1978年11月、カンプチア共産党の党大会が開かれた。だが、大会当日も軍の幹部が逮捕されたりして、ポル・ポト政権の内部はだれもが疑心暗鬼になっていた。

12月2日、ベトナムに支援されたヘン・サムリンの部隊は、すでにカンボジア国境内にいた。クリスマス当日、ベトナム軍はラオスから南下し、カンボジア北東部一帯を占拠する。翌1979年1月1日、こんどは6万人を越すベトナム軍の主力部隊が、激しい空爆と砲撃ののち、プノンペンに進軍した。

コンポンチャムが陥落間近になったとき、ポル・ポトは部下にシアヌークを車に乗せて、タイに逃れ、それから北京に向かうよう指示した。だが、1月4日にベトナム軍の攻撃がいったんやむと、シアヌークはプノンペンに戻り、ポル・ポトと会った。そのときもポル・ポトは勝利を確信していたという。

だが、前線の防衛に失敗し、ベトナム軍がプノンペンに近づいてくると、ポル・ポトもプノンペンの放棄を決断せざるを得なかった。シアヌークは飛行機で北京に向かった。ポル・ポトをはじめ、ヌオン・チェア、キュー・サムファン、イエン・サリなど、クメール・ルージュの幹部たちは、1月7日までに高級車やジープ、列車に乗って、ひそかにプノンペンを脱出した。

国民はベトナム軍の動きについて、ほとんど何も知らされていなかった。

ポル・ポトとヌオン・チェアは北西部のバッタンバンに逃げ、そこでイエン・サリと会って、今後のレジスタンス計画を話しあった。イエン・サリはバンコック経由で北京に行き、鄧小平やシアヌークと会った。

その後、シアヌークは国連総会で、ベトナムの侵攻を非難、安保理事会は多数決でベトナムを糾弾した。だが、シアヌークはもうポル・ポト派につくつもりはなく、北京にとどまることにした。

ベトナム軍がタイの国境近くまで進出してきたため、タイ政府は中国、アメリカと並んで、反ベトナム陣営に加わり、引きつづき民主カンプチアを支持することになった。ポル・ポト派はタイ国境に近い西部のパイリン、さらに南のタサンに拠点を移した。

1979年2月17日、激しい砲撃のあと、8万5000人の中国軍がベトナムに侵攻する。中越戦争がはじまったのだ。中国軍はベトナム領内に24キロ侵攻、1カ月後に撤退したときには、ベトナム側に1万人の戦死者がでていた。

だが、ベトナム軍をカンボジアから徹底させるというもくろみは完全に失敗する。ベトナム軍から攻撃を受けたポル・ポト派は解放区を広げるどころか、むしろタサンの基地を捨てて、タイに逃げださねばならないほどだった。ポル・ポト派の部隊はほぼ壊滅状態になっていた。

クメール・ルージュの悪政から人々を解放するために人道的に介入したというのが、ベトナムの主張だった。1月にはヘン・サムリン政権が誕生していたものの、ベトナム軍がカンボジアで歓迎されていたわけではなかった。

その夏、カンボジアでは飢饉が発生し、2カ月で50万人もの難民がタイに流れこんだ。クメール・ルージュの部隊はふたたび国境を越え、カンボジア北西部に基地を建設しはじめる。

11月の国連総会は、ベトナムが支援するヘン・サムリン政権を承認せず、民主カンプチアの代表団に議席を与えた。クメール・ルージュのゲリラ活動がさかんになる。ポル・ポト自身も国境の山地にある基地に戻った。これまでの急進的政策などどこふく風、いまやベトナムを追いだすことを大義としてかかげていた。

ポル・ポト派はこのとき平壌にいたシアヌークを国家元首とする新たな統一戦線を樹立しようとしていた。カンボジア王室を復興させたいのなら、シアヌークは嫌いな共産主義者と手を組むしかなかった。

1981年8月、ポル・ポトは北京に向かい、鄧小平、趙紫陽と会見する。2週間後の9月4日、シアヌークとソン・サン[王制下時代の首相]、キュー・サムファンはシンガポールで会合を開き、連合政府を設立しベトナムからカンボジアを解放するとの共同声明を発表した。これを受けて、12月にカンプチア共産党は解散した。これまでの悪夢は歴史のなかに葬り去られた。

しかし、カンプチア共産党が解散しても、ポル・ポトによる独裁的な支配体制は変わらなかった。軍事組織としてのクメール・ルージュは維持されていたからだ。

1982年6月、クアラルンプールで、シアヌークを元首とする民主カンプチア連合政府の結成が宣言された。キュー・サムファンは外交を担当する副首相となった。イエン・サリははずされ、しだいにその影響力を失っていった。

中国はクメール・ルージュを軍事的に援助し、アメリカは連合政府を支援していた。カンボジアの抵抗勢力は力を強め、ヘン・サムリン支配地域の治安は悪化していく。

1983年、ポル・ポトはバンコックで健康診断を受け、ホジキン病にかかっていることが判明した。まもなく60歳になろうとしていた。

1984年夏、ポル・ポトは再婚し、やがて子どもをもうける。だが、その12月に、ベトナム軍が最大級の乾期攻撃を開始すると、ポル・ポトは基地を捨てて、タイに脱出せざるをえなかった。

1985年、ポル・ポトは北京で療養生活にはいった。

同じ年、ベトナムはヘン・サムリン政権の外相で、元クメール・ルージュの司令官補佐だった34歳のフン・センをカンボジアの新首相に立てた。

1988年夏にポル・ポトが中国から戻ったときには、すでにカンボジア和平会談がまとまろうとしていた。

その後は1989年9月にベトナム軍がカンボジアから撤退し、1991年10月にパリでカンボジア和平の最終合意がまとまり、翌92年国連カンボジア暫定機構が発足し、93年4月から6月にかけ総選挙がおこなわれ、9月にカンボジア制憲議会が開かれ、立憲君主制が採用されて、シアヌークが国王になるという方向に歴史が動いていく。

クメール・ルージュは最後まで戦った。西部のパイリンから北に伸びる国境沿いを占拠しつづけていたのだ。森のなかには、ポル・ポトの質素な住まいがつくられていた。

パリ協定が結ばれたあとも、クメール・ルージュは武装解除しなかった。総選挙はボイコットした。この時点で、ポル・ポト派はタイ国境沿いにカンボジア領土のおよそ5分の1を掌握していた。

選挙後、王室政府はポル・ポト派を総攻撃するが、うまくいかない。いったんタイに逃れたゲリラ部隊はすぐ戻ってきた。

1994年、ポル・ポトは70歳になろうとしていた。心疾患をかかえ、視力も低下し、左下半身が麻痺していた。ただし、いつもにこやかな表情とは裏腹に、性格はけっして柔和にならなかった。裏切り者には処刑も辞さなかった。

しかし、このころクメール・ルージュのなかからも王室政府に寝返るグループもでてくる。1996年8月にはイエン・サリも離脱する。クメール・ルージュはほとんどの領土を失った。ヌオン・チェアとソン・センも南部の基地を失った責任をとらされ、職務を剥奪されていた。

王室政府はふたりの首相、フン・センとラナリット(シアヌークの息子)の対立が激しくなり、ラナリットはクメール・ルージュと組もうとする。ただし、その条件はポル・ポトを排除することだった。

1997年6月、ポル・ポトは自分を裏切ったソン・センとその家族を処刑した。これを知った副書記のモクはポル・ポト逮捕に動く。タイ国境を越え、ハンモックで運ばれていたポル・ポトはタイ軍によって拘束され、クメール・ルージュ側に引き渡された。それから1年間、ポル・ポトは小さな小屋に軟禁されることになる。

この年7月5日にフン・センは軍事クーデターをおこし、ラナリットは亡命する。7月末、ポル・ポトはタイ国境に近い場所で開かれたクメール・ルージュの大衆集会で、終身刑を宣告された。謝ることは何もない、とポル・ポトは語った。

1998年4月15日、政府軍の砲撃が近づくなか、ポル・ポトは心不全で死亡する。自殺や毒殺の説もあるが、真相はわからない。こうしてクメール・ルージュの時代が終わった。

だが、その爪痕はいまもカンボジアのあちこちに残されている。

ロン・ノルのクーデターと革命のはじまり──『ポル・ポト』を読む(3) [われらの時代]

1970年3月9日、プノンペンではベトコンのカンボジア撤退を求める学生デモがおこなわれた。2日後、群衆が南ベトナム暫定革命政府と北ベトナムの大使館に押しかけ、破壊と略奪のかぎりをつくした。この行動は、首相のロン・ノルが仕掛けたものだった。このときパリにいたシアヌークは、こうした事態をいかんに思うとの声明を出した。

シアヌークはすぐに帰国せず、予定どおりモスクワを訪問した。3月18日、カンボジアの王国評議会はシアヌークの国家元首職を解くことを決議。シアヌークは訪問先、ソ連のコスイギン首相からカンボジアでクーデターがおこったことを知らされる。ロン・ノルをけしかけたのは、外相でシアヌークのいとこにあたる王族シリク・マタクだった。クーデターが発生したとき、サロト・サル(ポル・ポト)も中国にいた。

3月19日、シアヌークは北京に到着した。闘うか、引退するか。シアヌークは闘うことを決意し、クーデター非難の声明を発表する。周恩来はすぐにカンボジアに戻るというシアヌークを押しとどめた。

3月22日、北ベトナムのファン・バン・ドン首相が北京にやってきて、シアヌークと会見し、カンボジアの共産主義勢力クメール・ルージュと協力するよう求めた。シアヌークはあいまいにしか返答しなかったが、クメール・ルージュとの共闘は否定しなかった。ファン・バン・ドンはサロト・サルとも会い、シアヌークの意向を伝えた。

3月23日、シアヌークはカンプチア統一戦線を立ち上げる。その文案は周恩来とサロト・サルが訂正したものだが、このときシアヌークはサロト・サルが北京にいることを知らなかった。声明はロン・ノル政権への抵抗と不服従を呼びかけていた。ここにサロト・サル、すなわちポル・ポトの名前はいっさいでていない。

4月はじめ、サロト・サルは北京から空路でハノイに戻り、ベトナム労働者党の幹部と会った。ベトナム側はクメール・ルージュに5000丁のライフルを提供することを約束した。その代わり、指揮権の統合を求めてきた。サロト・サルはそれはむしろクメール人に悪印象を与えると反論し、レ・ズアンもそれを認め、指揮権統合の主張を撤回した。

だが、カンボジア領内のベトコンは、独自にロン・ノル軍にたいする攻撃を開始し、これにたいし、ロン・ノルを支持するアメリカはカンボジアに侵攻した。アメリカ国内の反発を受けて、それは中途半端な侵攻で終わった。だが、アメリカはその後もメニューどおり、カンボジアへの空爆をつづけた。その結果、ベトコンがかえってカンボジア全域に散らばることになった。

サロト・サルはジレンマに陥っていた。クメール・ルージュのゲリラは二、三千人にすぎない。これにたいし、カンボジア国内のベトコンは、その20倍はいる。このままでは、カンボジアがベトコンに支配されてしまう。著者にいわせれば「[カンボジアの]共産主義者にとっての脅威は敵ではなく友であり、反対者ではなく見方だった」。

ロン・ノルのクーデターは、内戦を引き起こした。ロン・ノルはシアヌークの地位を奪うことによって、事実上、王制の廃止を宣言していた。だが、農民にとって、クーデターは王制への冒涜行為だった。ベトコンが農民をあおった。政府軍による弾圧は残虐きわまりないものとなった。メコン川には何百人もの死体が浮かんだ。

ロン・ノルは「ブッダの敵」である共産主義者、そして、その存在自体、共産主義者であるベトナム人との戦いを宣言した。カンボジアでくらしていた25万人のベトナム人は祖国に追放されることになり、追放をまつあいだ強制収容所にいれられた。

いっぽうベトコンを掃討するため、ロン・ノルはアメリカと南ベトナム政府に支援を要請、やってきた南ベトナム兵はさらに残虐で、女性を強姦し、村を破壊しつくした。村を奪われた人びとはクメール・ルージュに結集することになる。

1970年夏、サロト・サルはカンボジア国境にほど近いラオス山中の司令部を出て、カンボジア中部の暫定キャンプに下りてきた。そこはクラチエ州とコンポントム州の境だった。ここでサロト・サルは、カンプチア共産党中央委員会の拡大総会を開き、独立統治の方針を打ちだす。イエン・サリが外交担当の責任者となった。このころから、サロト・サルはみずからをポル・ポトと名乗るようになる。

ロン・ノルは本人不在のままシアヌークに死刑判決を下した。そして、10月9日に、千年にわたるカンボジア王国を廃止し、カンボジア改めクメール共和国の設立を宣言した。その背後にはアメリカがいる。

1970年代前半、カンボジアでは5つ、いや6つの勢力が、たがいに攻撃したり連携したりしながら争っていた。すなわち、クメール・ルージュ、ベトコン、北京のシアヌーク、ロン・ノル、地上軍の南ベトナム兵、そしてアメリカ軍である。

アメリカはB52による空爆を強化していた。

〈アメリカはベトナム戦争中に、第2次世界大戦で各国が使用した爆弾の3倍をインドシナに投じた。カンボジアに落とされた爆弾の総量は、原爆を含め日本に落とされた爆弾の3倍だ。……農民たちは、わけもわからずに恐怖におちいった。「人々はすっかり怯え、おし黙ってさまよった。3、4日は口もきかなかった」と、ある村人は語る。〉

農民たちは村をでて、都市部に逃れた。1970年の時点で65万人だったプノンペンの人口は75年には250万に達した。そして、家を破壊された農民の多くがクメール・ルージュに加わった。

クメール・ルージュの部隊は寄せ集めで、ろくな訓練を受けていなかった。1970年から71年にかけて戦闘を主導したのはベトコンの部隊である。共産主義勢力は、カンボジアの東半分と西の一部根拠地を占拠するまでになっていた。

ロン・ノル軍はようやく中部の都市コンポントムを奪還した。ロン・ノルを支えているのは、わずかな兵力とアメリカの空爆、それに1万人ほどの南ベトナム兵だけだ。地上支援をともなわない空爆に大きな効果は期待できなかった。そのころアメリカはインドシナの泥沼からいかに脱出するかを考えていた。

ポル・ポトは中部の秘密基地を転々としながら、パリでアメリカ・北ベトナムの和平協定が成立したあとのことを考えていた。政権を握るためには、クメール・ルージュの軍事力を高め、ベトコン勢力には段階的に引き揚げてもらわねばならない。

カンプチア共産党は1971年に中央委員会を開き、カンボジア全土を掌握するための軍事的・非軍事的組織の構想をつくりあげた。7月と8月には200人を対象に研修会が開かれた。このころポル・ポトを補佐していたのはヌオン・チュアである。キュー・サムファンも中央委員会に名前をつらねている。

1972年はじめ、ポル・ポトは3カ月にわたる解放区視察に出向いた。プノンペンの北50キロの地点も訪れている。視察から戻ったポル・ポトは5月に中央委員会を開き、党員にプロレタリア的姿勢を強化するよう求め、準備が整い次第、農業の集団化と民間商業の抑制にとりかかるよう指示した。

そのころクメール・ルージュの兵力は3万5000に達し、それを支えるゲリラもおよそ10万人に達していた。ベトコンが撤退してもなんとかやっていけそうだった。中国からは毎年500万ドルの支援があった。

解放区にはすでに200万人のカンボジア人が暮らしている。クメール・ルージュは模範的なほど親切で、民衆の生活はおだやかだった。とはいえ、その暮らしは都会のエリートには想像できないほど貧しかった。

カンプチア共産党内では批判と自己批判、内省と学習、労働が求められた。それは仏教の修行、いや共産主義の修行のようなものだった、と著者は評している。その目的はアンカ(組織)に身を捧げることだ。

1972年にはベトコンの主力部隊がカンボジアから撤退しはじめていた。サイゴン侵攻が近づいていた。それにともない、クメール・ルージュが解放区の主要勢力となった。ホーチミン・ルートを通って帰還したクメール・ベトミン(ベトナムで軍事訓練されたクメール人)は第五列(スパイ)予備軍とみなされ、単純労働に回されるようになる。

1972年2月に、ニクソン・アメリカ大統領が中国を電撃訪問した。その年の半ばから、過去4年間パリでおこなわれてきたアメリカ、北ベトナムの和平交渉が急速に進展しはじめる。ポル・ポトはその交渉がカンボジアに与える影響を注意深く見守っていた。

北京のシアヌークは相変わらず豪勢な生活を送っている。シアヌークはキュー・サムファンが「カンプチア民族解放勢力最高司令官」だと思いこんでいた。このころイエン・サリも、クメール・ルージュ代表として、北京に滞在し、中国の指導部と接触していた。だが、いかにも王侯然としたシアヌークとの関係はうまく行っていない。

シアヌークとクメール・ルージュは同床異夢の関係にある。和平協定が結ばれれば、シアヌークは第三勢力政府の長としてプノンペンに帰還するつもりだった。だが、ポル・ポト派はあくまでも戦って、共産主義カンボジアを築くことが目標だった。それでも、当面はうまくシアヌークを利用しようとした。

1973年1月27日、パリでベトナム和平協定が調印された。シアヌークはイエン・サリとともにひそかにカンボジアに戻り、解放区のジャングルで王国民族連合政府のために戦うと宣言した。このとき、ポル・ポトは表に顔をださない。ベトナムのレ・ズアンとの会見にも病気と称して、応じなかった。

シアヌークにジャングル生活は似合わない。すぐに北京の豪邸に帰っている。

和平協定調印のあと、アメリカは2月9日にカンボジアへの爆撃を再開した。ベトナムはともかく、カンボジアではあくまでもロン・ノル政権を支える姿勢を示したのだ。クメール・ルージュは解放区の農民を村からジャングルや山岳地帯に移住させ、農作業にあたらせた。

5月、ポル・ポトは農民が作物を自由に売ることを禁止し、集団農業計画にしたがうよう命じた。多くの農民が解放区から逃亡した。

「カンプチア共産党は、初期のキリスト教徒が苦難を受けいれることを促されたように、党員に『苦しみと困難』を儀式的に受けいれることを課した」という。クメール・ルージュが残虐さをいとわなくなったのは1973年以降だ、と著者は記している。

パリ協定以降も、ポル・ポトは停戦交渉を拒否していた。いっぽう協定にしばられたベトナムは、直接カンボジアに手出しできなくなった。アメリカの空爆で、メコン川の土手は月のクレーターのようになった。ベトナムはしぶしぶながら、ホーチミン・ルートで、クメール・ルージュに武器を提供しつづけている。こうして、ベトナムの影響を脱したクメール・ルージュは、カンボジアの3分の2を掌握し、人口のほぼ半分を管理下におくことになった。

73年秋、ポル・ポトはプノンペン北東50キロのチュロク・スデク前線基地にはいった。ここでクメール・ルージュ軍を指揮していたのは、パリ時代からの盟友ソン・センだ。ポル・ポトは翌年の総攻撃に備えること、警備を固めてスパイの侵入を防ぐよう命じる。スパイの嫌疑をかけられた人びとには収容所送りの運命が待っていた。

冬、中部の基地に戻ったポル・ポトは幹部のヌオン・チェアやイエン・サリと協議を重ね、総攻撃の段取りを練った。

1974年3月3日、プノンペンの北30キロにある旧都ウドンへの攻撃が開始される。3週間にわたる包囲攻撃ののち、ウドンは陥落し、政府軍兵士と民間人数千人が殺戮された。

7月にはカンボジア全土掌握の可能性が高まっていた。ポル・ポトはコンポンチャムの北にある中部のメアク村で年次総会を開き、アンカ(組織)の政治目標として社会主義をかかげた。都市の商業は禁止されねばならない。そのためには都市の住民排除も辞さない。政府発行の紙幣は廃止し、時期を待ってクメール・ルージュの新紙幣を導入する。党の結束を強化し、革命反対派は全面的に処断する。こうしたことが決定された。

ロン・ノル政府は追い詰められていた。12月初旬、ポル・ポトはウドン近くの前線基地で会合を開き、翌1975年1月にプノンペン攻略を開始することを決めた。1月はじめ、プノンペンは3万人の歩兵によって包囲された。105ミリ榴弾砲と中国製ロケット砲が街に打ちこまれた。

ベトナム軍がサイゴンを落とすのが早いか、それともクメール・ルージュがプノンペンを落とすのが早いか。両者のあいだで不思議な暗黙の競争がはじまっていた。

4月1日、ロン・ノルは退陣し、アメリカのハワイに亡命する。10日、アメリカ大使館関係者がタイに脱出。16日、クメール・ルージュがプノンペンを占拠した。サイゴンが陥落するのは4月30日のことである。

ポル・ポト派が勝利を収めたのは、表向きシアヌークを抵抗組織の長に据えたことが大きい、と著者は書いている。しかも、カンプチア統一戦線の綱領には、個人、宗教の自由、政敵への寛容さ、国民和解、土地・財産の不可侵が掲げられていた。

プノンペンにはいってきたクメール・ルージュの兵士たちは歓呼の声で迎えられた。しかし、黒服の若者たちの表情に笑みはなく、むしろ怒りがあふれていた、と著者はいう。兵士の多くは極貧の村の出身で、都市生活をみたのははじめてで、その多くが10代で、なかには12歳か13歳の子どももいたという。

クメール・ルージュが最初におこなったのは、旧ロン・ノル政権の政治家、高官、警察官、軍人の逮捕と処刑だった。たちまち800人ほどが殺害され、無造作に道路沿いの共同墓地に投げこまれた。

つづいて、兵士たちは一軒一軒民家を訪れ、アメリカの空爆があるから、すぐに退去するよう住民に命じた。待避場所も輸送手段も食べ物も医療ケアもないのに、250万人が首都からの即刻退去を命じられたのだ。ひどい話である。老人も病人も容赦なかった。兵士たちによる空き家の捜索と略奪もはじまっていた。

検問所では、治安維持のために必要だから軍人や警官、政府職員は名乗りでるよう求められ、正直に名乗りでた人びとは連行されて、殺害された。その数は正確にはわからない。

プノンペンから退去する途中、病気などで、およそ2万人が命を落とした、と著者は推測している。だが、おそらく2万人どころではないだろう。

殺戮がおこなわれたのはプノンペンだけではない。占領されたほかの都市でも、旧ロン・ノル政権の役人や将校が、見つかり次第、たちどころに殺害されている。

富裕層の多くは、アンカ(組織)によって財産を奪われた。車や台所用具、テレビ、ラジオ、ソファ、冷蔵庫、ミシン、テープレコーダー、カメラ、腕時計、ピアノなどすべてである。お金も価値を失った。古い通貨は廃止され、食料などを手に入れるには物々交換するほかなかった。

故郷の村に帰った人びとは、短い略歴を書くよう求められ、知識人だとみなされると苛酷な運命が待っていた。大学で学んだ者は全員再教育を命じられ、15カ月におよぶ肉体労働を経験させられた。

クメール・ルージュの統治は、都市住民の強制退去からはじまった。「国民全体の地方への移住、かつての政敵の殺害、敵意を持っていると思われる人間の矯正あるいは排除」が、その政策のパターンだったという。

そのほとんどが10代で、無知かつ粗暴なポル・ポト派兵士たちは、そのパターンにしたがって行動した。こうしてカンボジア革命は、残酷で容赦ないものとなった。

クメール・ルージュによる統治は3年8カ月にわたってつづく。

一斉蜂起はじまる──『ポル・ポト』を読む(2) [われらの時代]

1953年1月にサロト・サル(ポル・ポト)がフランスから帰国したとき、カンボジアではシアヌークの政府と右派のイサラク(ソン・ゴク・タン派)、左派のベトミン(ソン・ゴク・ミン派)とのあいだで残忍な戦闘がはじまっていた。フランスが政府側を支援していたのはいうまでもない。

フランス留学中の革命グループの指示で、祖国の状況を探るため帰国したサルは、イサラク、ベトミンのどちらにつくとも決めていない。しばらくは、王のいとこにあたるチャンタランセイ王子のもとに身を寄せている。王子は独自の独立運動を推し進めようとしていた。

そのころ気まぐれなシアヌークは、フランスとアメリカを訪問し、カンボジアが独立すれば、共産主義に対抗できる国になると説いたが、まるで相手にされず、憤慨したまま帰国していた。

帰国したシアヌークは、それならといわんばかりに右派のイサラクを取りこんで、自己の勢力を広げたうえで、フランスの脱植民地気分につけこんで、フランスが軍事力を手放すよう仕向ける。こうしてシアヌークは1953年11月9日についに念願の完全独立を宣言する。カンボジアにとっては、ほぼ1世紀ぶりの独立回復だった。

サロト・サルがプノンペンを出て、ベトミンの解放区に向かったのは、独立宣言が出る前の8月だった。ベトミンの拠点はプノンペンの東、南ベトナムにほど近いクラバオという村に置かれていた。カンボジア人は少数で、ほとんどがベトナム人でベトナム語が話されていた。

クメール人はあきらかに下っ端として扱われていた。だが、ここでサルト・サルは、プロパガンダを吹きこんで民衆を動かし、村を制圧するやり方を学んでいく。

シアヌークが独立を宣言すると、インドシナ統一をめざすベトミンはそれに反発し、南部での戦闘が激しくなった。ベトナムの参謀ボー・グエン・ザップが北東部に攻撃を仕掛けてくるといううわさもあったが、実際にはかれは1954年5月のディエンビエンフーの戦いの準備に忙殺されていた。

それでも表向きクメール抵抗組織を称しているベトミンの勢いは止まらなかった。寄せ集めのシアヌーク軍は士気を欠いていた。だが、7月のジュネーブ国際会議でインドシナ3国の休戦協定が結ばれると、クメール・ベトナム軍部隊はカンボジアでの戦闘を中止し、ベトナムに戻ることになった。その指導者、ソン・ゴク・ミンも北ベトナムの山岳地帯に向かった。

サロト・サルはどうしたのだろうか。かれはプノンペンに戻ってきた。合法活動を担当し、民主党に潜入するよう指示されていたのだ。休戦協定のあとも、腐敗したシアヌークの王制は不安定なままだった。

カンボジアでは1955年に選挙がおこなわれことになっていた。サルは王制批判を強める民主党幹部のひとりケン・バンサクに接近し、民主党の政策づくりにかかわる。

シアヌークは王制が守られるかぎり、あえて反共にこだわらない中立路線をとると表明し、アメリカのアイゼンハワー大統領を激怒させていた。サルはもっと強い反米政策を取るべきだと主張していたものの、民主党内の意見はばらばらで混乱していた。それでも民主党への期待は大きく、選挙で民主党が圧勝するのはまちがいないと思われた。

ところが、ここでシアヌークは驚くべき行動をとる。とつぜん退位を宣言するのだ。代わって父のスラマリットが王位についた。4月に予定されていた選挙は延期になった。

野に下ったシアヌークは政党「社会主義人民共同体」(略称サンクム)を組織し、みずから選挙に打って出る。警察はあからさまな選挙干渉をおこない、民主党のケン・バンサクも逮捕され、選挙結果はサンクムの完全勝利となった。民主党からはひとりの議員も選出されなかった。

シアヌークというのは不思議な人物だ。独立志向が強く、帝国主義や植民地主義には猛烈に反対する。そのくせ、カンボジアは文字どおり自分の国だと思っている。人びとが王(つまり自分)を敬愛し、王のもとで互いに助けあってくらす国をつくりたいと考えていた。

その後、シアヌークのカンボジアはアメリカの軍事機構SEATOには参加せず、非同盟運動の側に加わる。そのため、ベトミンはシアヌーク体制を直接攻撃しないよう、カンボジアの共産主義者に指示した。

カンボジア国内では政党活動や言論活動は認められなかった。国内の共産主義勢力には警察の弾圧が加えられていた。サロト・サルはイエン・サリの妻の姉、キュー・ポナリーと結婚、表向きは私立学校の教師としてふつうに暮らしながら、地下活動に従事するようになる。

そのころ、カンボジアの共産主義グループを指導していたのは、元仏教伝道師のトゥー・サムート、ヌオン・チェア、サロト・サルなどである。1957年にはイエン・サリがフランスから帰ってきた。

ベトナム労働者党はカンボジアにベトナム南部司令局(COSVN)をつくっていたが、ベトナムのことで精一杯で、カンボジアの運動にまで手がまわらなかった。

こうしてカンボジアの共産主義者は「兄」であるベトナムの手を離れて、次第に独自の活動をするようになる。そもそもあいまいな存在でしかなかったクメール人民革命党に代わり、あらたな党をつくろうという気運が生まれようとしていた。

いっぽうのシアヌークはあらゆる政治的な動きに目を光らせていた。自分への反対派は容赦なく政府から追放した。保安相のダプ・チュオンはクーデターをくわだてたとして公開銃殺刑に処された。こうした弾圧の指揮をとったのが、軍参謀長のロン・ノルだ。

1958年にシアヌークはふたたび選挙を実施する。自身の党サンクムを中心にリベラルな左派を取りこみ、みずからの支持基盤を拡大するのが目的だった。だが、ベトミンや共産主義者を認めるつもりはなかった。秘密警察の取り締まりのあと、容赦ない死刑判決がつづいた。

1960年4月に父親のスラマリット国王が死去すると、シアヌークは憲法を改正し、みずからを生涯にわたる国家元首と定めた。

そのころキュー・サムファンはシアヌークの政党サンクムに加わりながら、フランス語新聞『オブザバトワール』を発行していた。シアヌークをほめそやしがら、政府の政策を批判するこの新聞を、シアヌークはさまざまな騒ぎをおこしているとして休刊とした。

クメール人民党に代わる組織としてカンプチア労働者党が結成されるのもこのころである。それはベトナム人に頼らないクメール人だけの組織だった。綱領には、独立した国家主権をもつカンボジア国家をつくると明記されていた。それはインドシナ連邦を設立するというベトナムの意向とは明らかにくいちがっていた。

1962年7月、カンプチア労働者党の指導者トゥー・サムートが秘密警察につかまり、暗殺される。ナンバー2のヌオン・チュアには金銭着服の容疑がかかっていた。そこで、ナンバー3のサロト・サル(ポル・ポト)が急遽、臨時の書記に浮上する。1963年2月の党大会で、サルは正式の書記として承認された。

著者によれば、シアヌークのいつものパターンは、中国を訪問したときには「共産国家をほめたたえ」、帰国してからは「自国に共産主義の入りこむ場所がないこと」を国民に思い知らせることだったという。

1963年3月、3週間の中国訪問から戻ってきたシアヌークはさっそく共産主義者の取り締まりをはじめた。このとき、サロト・サルやイエン・サリ、ソン・センはプノンペンを離れ、カンボジア国境に近い南ベトナムのベトコン野営地に逃げている。

ベトナムの基地での生活はみじめだった。クメール人の動きはベトコンによって厳しく管理されていた。しかし、カンプチア労働者党はここでひそかに中央委員会を開き、シアヌーク政権打倒とカンボジア自立に向けての武装闘争路線を決定する。

革命の基盤は貧しい農民階級におかれた。農民にプロレタリア的意識を注入しなければならない。それにもとづいて、平等主義的な共産主義社会を築くことが目標としてかかげられた。

1963年4月に中国の劉少奇主席がカンボジアを訪れ、中国とカンボジアの友好関係がさらに深まる。しかし、奇妙なことに、カンボジアでは「外国の左翼政権との友好関係が深まるにつれて国内の右翼勢力への依存はますます強まっていった」という。共産主義者だとわかれば、ロン・ノルの警察は裁判なしでかれらを射殺することができた。

クメール語で「統治」とは「国をくいつぶすこと」を意味するという。シアヌーク政権は腐敗していた。都会では、仕事につけない知識層や学生がひそかにアンカ(革命組織)を支持する傾向が強まっていた。

1963年11月、南ベトナムではCIA(アメリカ中央情報局)の工作によるクーデターが発生し、ゴ・ディン・ジエム首相が暗殺された。中立政策をとるカンボジアとアメリカの関係は悪化の一途をたどり、1965年5月には国交断絶にいたる。シアヌーク政権は相変わらず対外的には親中、国内的には反共という綱渡りの中立政策をもてあそんでいる。

1965年4月、サロト・サルはホーチミン・ルートをたどり、2カ月半かけてハノイに到着し、ベトナム労働者党総書記のレ・ズアンと会見した。

レ・ズアンはカンボジアでの武装蜂起に反対し、北ベトナムと友好関係にあるシアヌークに手をだすなと主張した。いまは南ベトナムで勝利することが最大の目的であり、カンボジアの革命はそのあとだ、とも述べた。

サロト・サルは失望し、ベトナムに不信感をいだいた。ハノイでは元クメール人民党の指導者、ソン・ゴク・ミンとも会った。サルは表面上にこやかな笑みでかれと接したものの、ひそかな敵意を覚えていた。

12月末、サロト・サルは北京に到着し、ここでひと月とどまった。鄧小平らと会ったものの、毛沢東や周恩来には会えなかった。文化大革命がはじまろうとしていた。中国はシアヌークを支持するいっぽうで、サロト・サルにも秋波を送った。

ふたたびハノイでレ・ズアンと面会したあと、サロト・サルはホーチミン・ルートでラオスを経由し、1966年6月に国境地帯の根拠地に戻った。10月の総会では、党名をカンプチア共産党と党名を変えることが決まった。本部もカンボジア北東部のラタナキリ州に移すことにした。ベトナムの監視から逃れることが最大の目的だった。

1966年夏の選挙をへて、議会は右派のロン・ノルを首相に選んだ。カンプチア共産党は、シアヌークがロン・ノルを承認したことに反発し、武装闘争の方向性を固める。

1967年2月、政府による強制的な米の買い上げに憤った民衆が、タイ国境にちかい北西部のパイリンで暴動をおこした。暴動は同じくバッタンバン州のサムロットにも広がり、収束まで数カ月を要した。政府の襲撃で、何百人もの命が失われた。

このころキュー・サムファンやフー・ユオンはプノンペンを脱出し、北東部の根拠地に身を隠した。暴動の責任をとって、ロン・ノルは辞任し、シアヌークがまたも首相に就任した。しかし、弾圧はますます強まるいっぽうだった。

1967年夏、サロト・サルはこの冬に全国で一斉武装蜂起をおこす方針を固めた。ベトナム側はそれを支持せず、武器の支援をおこなわなかった。とはいえ、ベトナム労働者党はカンプチア共産党と対立するわけにはいかなかった。

カンプチア共産党が本部を置いたカンボジア北東部のラタナキリ州は少数民族の地だったが、その拠点はイエン・サリが管理していた。

サロト・サル自身は11月まで準備のため南の国境地帯にいた。それからラタナキリに移動したが、途中マラリアにかかり、担架で本部に運ばれるありさまだった。だが、この辺境の地で、蜂起の計画は完成した。

1968年1月18日、北西部バッタンバン州で軍駐屯地急襲を皮切りに蜂起がはじまる。北東部のラタナキリ州でも、武装した少数民族の一団が軍事輸送車を襲った。北部や南西部でも火の手があがった。

シアヌークは内戦がはじまっていると感じた。そこで、8カ月前に解任したロン・ノルを呼び戻し、抵抗組織の掃討を命じる。共産党が占拠した拠点は次々奪われていった。かろうじて守りきったのは北東部だけである。ラタナキリ州の数千人の山地民は、山岳の安全地帯に移され、そこに戦略村を築くことになった。

シアヌークによる全国にわたる共産党掃討作戦は残虐をきわめた。1968年夏、追い詰められたクメール・ルージュは、その本部をラオス、ベトナムの国境に近い山岳地帯に移す。

それでも反乱は収束する気配がなかった。シアヌークが頼るのはロン・ノルの秘密警察だけだった。しかし、地下の共産党は力をたくわえ、農村だけでなく都市部でもネットワークを広げていた。

1969年7月にロン・ノルは正式に首相の座に返り咲く。こんどは国防相と参謀総長を兼任していた。シアヌークがアメリカとの国交を回復すると、ロン・ノルは公然とアメリカ支持をかかげる。

中国とアメリカを両天秤にかけて、シーソー外交をくり広げるシアヌークにとって、ロン・ノルの動きは不愉快だった。政権内ではまたもやシアヌークとロン・ノルの暗闘がはじまっていた。

1969年後半、カンボジア国内では反乱組織が根を広げていた。だが、決定的に武器が足りない。

サロト・サルはふたたびホーチミン・ルートでハノイに向かい、武器の支援を要請した。しかし、レ・ズアンはこれを拒否する。折しも9月にホー・チ・ミンが亡くなり、その葬儀にシアヌークが出席していたのだ。レ・ズアンはサロト・サルに反乱をやめて、シアヌークを支持するよう求めた。

このつづきは、また。

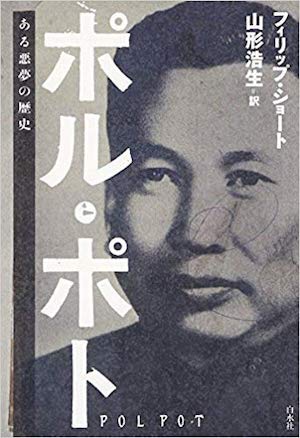

『ポル・ポト』(フィリップ・ショート著)を読む(1) [われらの時代]

先日、のんびり6日間のアンコール・ワット・ツアーに出かけて、帰宅したら、なんだか重い荷物をしょったまま戻ってきたような気がしてならなかった。その正体は、ポル・ポトと呼ばれた人物から発された何かであり、いわば歴史の重荷といえばいいのだろうか。いまカンボジアには、ポル・ポトにまつわる光景はほとんど残っていない。しかし、じっと目をこらすと、その影はカンボジアのあらゆる場所にひそんでいると感じないわけにいかなかった。

ポル・ポト(1925〜98)、本名サロト・サルはクメール・ルージュと呼ばれたカンボジア武装勢力の最高指導者で、カンプチア共産党の書記長。クメール・ルージュは、1975年4月から79年1月まで、カンボジアを支配した。国全体に恐怖政治を敷き、反対勢力と思われる人びとを大量に処刑したとされる。そのかん、カンボジアでは700万人の人口のうち150万人が犠牲となった。その大半は混乱による餓死や病死だが、巷間伝えられるいわゆる大量虐殺もおこなわれたのだろうか。

1979年1月のベトナム軍による侵攻で政権を失ってからも、ポル・ポト派はタイにまたがる西北部の密林地帯で抵抗をつづけた。ポル・ポトが亡くなったのは1998年というから、つい20年ほど前のことである。それまでは、アンコール・ワット観光どころの話ではなかったのだ。

旅行から戻ってきて、ポル・ポトのことをもう少し知りたいと思い、図書館でこの本を借りて読むことにした。注もあわせると900ページ近くある。

読みはじめて気づいたのだが、国際環境や国内事情がややこしい。それに人名がさっぱり頭にはいってこない。ともかく複雑なのである。ポル・ポトを悪魔の男だと片づけるだけではすまないような気がしてきた。はたして、イデオロギーや民族性、あるいは指導者の性質だけで、この史上まれにみる暴政の原因を説明できるだろうか。そこで、どこまで読めるか、はなはだ心もとないのだが、簡単なメモだけでもと思い、自分なりの整理をこころみることにした。

ポル・ポト(サロト・サル)は1925年3月にカンボジア中部コンポントム州の農村で生まれている。その家は広い稲田をもち、裕福だったという。子どもは6人。ポル・ポトは4番目で、上に兄が二人、姉がひとりいた。

父の姉は王室に仕え、その娘メアク(つまりポル・ポトのいとこ)がモニボン国王(1875〜1941、在位1927〜41)の側室となり、王子を産んでいた。のちにポル・ポトの姉も国王の側室になる。次代の国王ノロドム・シアヌーク(1922〜2012)は、モニボンの孫にあたる。

著者にいわせれば、カンボジアの風景は、昔もいまも、中国よりアフリカに近い。

〈カンボジアの生活は、泥臭く素朴だ。自然が密生して実を結ぶ。太陽は鉄のハンマーのようにがんがんと照りつけ、ジャングルには霧がたちこめ、地面は熱と熱帯の色を帯びて躍動する。晩春になると、……幅数キロにおよぶ蝶の群れが一面の蓮の花や鮮やかな緑の水田をわたる。少女は十代になれば女性として花開き、二十歳になれば色あせる。〉

カンボジアの中心民族、クメール人の世界は、精霊と魔術に満ちている。そこに仏教がかぶさり、森羅万象を統べる王がいる。

そんな雰囲気のなかで、サロト・サル(ポル・ポト)は育った。プノンペンにでたのは9歳のとき。最初は僧院で戒律や経を学んだ。10歳になると年の離れた兄のところから、フランス系の小学校エコール・ミシュに通った。兄の家はプノンペンの王宮近くにあった。王の側室になっていた叔母や姉と会うため、王宮を訪れたこともあるという。

王政は存続していたものの、カンボジアは1863年からフランスの保護下におかれていた。実質上の植民地だった。カンボジアが完全独立を果たすのは、それから90年後の1953年になってからだ。いまでも多くのカンボジア人は、あのときフランスに保護されていなければ、カンボジアはベトナムとタイによって分割されていただろうという。ベトナムとタイへの不信は根強い。

第2次世界大戦が勃発すると、カンボジアはヴィシー政権の管理下におかれ、1941年9月にドイツの同盟国である日本の軍隊が進駐してくる。タイもカンボジアに侵攻した。そのころモニボン国王は亡くなり、孫のシアヌークが18歳で即位する。フランスにとっては、操りやすい存在と思われていた。

サロト・サル(ポル・ポト)の学業成績はぱっとせず、プノンペンの名門高等中学リセ・シソワット[いわゆるシソワット校]にはいれず、2年留年して、1943年の秋、コンポンチャム[プノンペンの80キロ北東、メコン川沿いの都市]で開校したばかりの中学にもぐりこんだ。

1945年になると、東南アジアの日本軍は劣勢を強いられていた。パリはすでに解放され、ヴィシー政権は崩壊した。3月13日、日本に促されて、シアヌークはカンボジア独立を宣言する。ソン・ゴク・タンが外相、のちに首相となった。

そのころ、サロト・サルは校友のキュー・サムファンとともに、片道2週間かけて北部のアンコール・ワットを訪れ、カンボジアの過去の栄光をしのんでいる。

日本軍が敗北したあと、カンボジアの独立は却下され、フランス統治が再開され、ソン・ゴク・タンは国外追放された。カンボジアはフランス連邦のひとつとなり、まもなく自治権も与えられることになっていた。1946年9月には、初の国民選挙もおこなわれ、ユティボン王子の率いる民主党が勝利を収めた。だが、ユティポンはその後すぐに亡くなる。

カンボジアでは、タイの援助を受けたクメール・イサラクによる反仏運動がすでにはじまっていた。ベトナムでは、ホー・チ・ミンのインドシナ共産党が独立革命運動を開始していた。インドシナ全域に革命を広げることが目的だった。ベトミン(ベトナム独立同盟会)にとって、カンボジアは重要な後方支援地域であるばかりでなく、革命の対象と考えられていたのだ。

1947年夏、サルは期末試験に合格し、念願のシソワット校に進学した。1年上の学年にはのちにクメール・ルージュの副首相となるイエン・サリがいた。1948年夏の終了試験に落ちたサルは仕方なく、プノンペン郊外の専門学校にはいるが、好運なことに、そこでフランスに留学できる奨学金をもらえることになった。留学生は総勢21人、その多くがのちにカンボジアの政治を担う中心人物となる。

光の街パリ。「1950年代前半に、サル[ポル・ポト]と仲間たちがのちにクメール・ルージュの悪夢のもととなる思想の基礎を築いたのはモスクワでも北京でもなく、このパリだった」と、著者は書いている。

1949年10月1日、サルら留学生一行はパリのリヨン駅に降り立った。王族と縁のあったサルは、ひとりの王子とともに、フランス無線電気大学で、無線工学を学んだという。かれがよく出入りしたのはカルチェ・ラタンにあるクメール学生協会だった。

1950年夏には、国際労働隊に参加してユーゴスラビアに行き、ザグレブで道路の建設を手伝ったりもした。パリでは留学生どうしの交流がさかんになり、イエン・サリやケン・バンサク、ティウン・マム、フー・ユオンらと学習サークルを開くようになる。

中国での毛沢東の勝利が、インドシナの植民地解放闘争に火をつける。中国は北ベトナムのホー・チ・ミン政権を支持していた。これにたいし、アメリカとイギリスは、ラオス、カンボジア、南ベトナムからなる「フランス連邦」を支援していた。

ホー・チ・ミンの最終目的は、ベトナムを統一するだけではなく、ベトナム、カンボジア、ラオスからなる「インドシナ民主共和国」をつくることだった。そのためカンボジアでもベトミンの指導のもと、ソン・ゴク・ミンを長とするクメール人民革命党(のちのカンプチア共産党)が結成された。

パリの留学生もこうした動きと無関係ではいられなかった。クメール学生協会は左傾化し、イエン・サリが中心となって秘密組織セルクル・マルクシステ(マルクス主義サークル)がつくられる。サル[ポル・ポト]がこのサークルに参加するようになるのは1951年秋か冬のことだった。のちにキュー・サムファン[のちのポル・ポト派幹部]も加わる。サークルでは「共産党宣言」やレーニンの「共産主義入門」、毛沢東の「新民主主義論」などをテキストとして、学習会がもたれるようになった。

サルは共産主義に活路をみいだし、1952年にフランス共産党に加わった。かれが気にいったのは、エリートが指導する一枚岩の党というスターリンの考え方だった。党にもぐりこもうとするスパイや詐欺師、悪党には容赦ない弾圧を加えなければいけない。

ただし、ソ連のいいなりにはならない。ベトナムやタイにたいしても独立性を保ち、カンボジアの民族独立を実現するのだと考えていた。その指針となったのが、植民地や半植民地での革命のあり方を教えた毛沢東の思想だった。

そのころ、カンボジアの国内情勢は不安定になりつつあった。国外追放されていた元首相のソン・ゴク・タンはカンボジアに帰国し、独立運動をはじめていた。それに激怒したフランス当局がソン・ゴク・タンのデモを禁止すると、かれは北西部タイ国境の山中に逃れ、イサラク同盟と合流した。

国王のシアヌークと民主党政権の関係もうまくいっていなかった。当時30歳のシアヌークは1952年6月に国民議会と政府を解散し、非常措置としてみずから首相の座に就いた。シアヌークの「クーデター」と呼ばれる。

国内ではシアヌークへの非難が巻き起こった。それは海外のカンボジア人のあいだでも同じである。王政か民主主義か。サロト・サル[ポル・ポト]は王政を廃止したフランス革命を思い浮かべた。

1953年1月13日、シアヌークは勅令による統治をおこなうと宣言した。これにより、王の政策に反対を表明することはできなくなった。

カンボジア国内が混乱するなか、ベトミンとクメール人民革命党のソン・ゴク・ミンはベトナムとの国境沿いに根拠地を築いていた。

そんななか、サロト・サルは1952年12月25日にマルセイユを出航し、祖国に向かっていた。サイゴン(現ホーチミン)に到着したのは、シアヌークが独裁宣言を発した当日である。

長くなったので、きょうはこのあたりで。