終息までの試練──『グレート・インフルエンザ』を読む(4) [本]

1918年10月、町は死と恐怖、静寂に包まれていた。

第1次世界大戦はまだ終わっていない。

「政府が『士気』を保持しようとしたことがかえって恐怖を助長した」、「マスコミは病気を軽視することで恐怖を与えた」と、著者は記している。

アメリカでは中部のアイオワ州やアーカンソー州の陸軍キャンプでも、何百もの兵士が死亡していた。

それでも新聞は、恐れるな、臆病者が最初の犠牲者になるなどと伝えていた。

ロサンゼルスでは、学校や教会、劇場など人びとが集まる場所が閉鎖された。

シカゴの市当局は、世間の士気をそこなうようなことをしてはならないと対策には消極的だった。新聞も「恐れてはいけない」という大きな囲み記事を流した。しかし病院は患者であふれ、多くの人が死亡していたのだ。

アリゾナ州フェニックスでも、新聞は楽観的な記事を流していた。ところがいったん地元で感染者がでると、その後はまったく何も報じなくなる。パニックを抑えるためだったという。

しかし、風のうわさで真実は伝わる。

国の公衆衛生局は、新聞を通じて、全国に次のようなアドバイスを伝えた。清潔にして、栄養のある食べ物を食べること、具合が悪くなったら、すぐにベッドにはいり、よくなるまで数日寝ているこ。そして、その記事はかならず「怖がってはいけない」というメッセージで結ばれていた。

だが、アメリカのどこにいようと、インフルエンザ・ウイルスは忍び寄ってきた。

〈ウイルスは西へ東へ、東海岸から水路と鉄道を通じて移動した。大きな山となって盛り上がって町に氾濫し、大きな波となって町をなめつくし、荒れ狂う川となって村に襲いかかり、水かさを増した小川になって集落を流れ、小さな流れとなって点在する家に流れ込んでいった。そして大きな洪水のようにすべてを覆うと、まちまちの深さとはいえ、とてつもない広がりとなってその地に居座った。〉

1918年のアメリカでのインフルエンザの広がりを、著者はそんなふうに詩的に表現している。

だれもが息をひそめていた。握手もできなかった。人は恐ろしいほどあっけなく死んでいった。社会生活は崩壊した。

アリゾナ州フェニックスでは、自警団が結成され、マスクをつけていない者や口をおおわずに咳をする者を逮捕し、開けている店を見回り、町にはいる道路を遮断して回った。

戦争は終わりかけていた。しかし、インフルエンザの恐怖は覆いかぶさったままだった。

インフルエンザがひろがったのは、もちろんアメリカだけではない。殺人ウイルスは世界を駆け巡った。

世界各地で多くの治療法が提案され、また実施されていた。なかには民間治療法や詐欺まがいの治療も見られた。新聞にはさまざまな広告があふれた。

10月半ばになると、さまざまなワクチンが登場する。だが、どれが効くかはだれにもわからなかった。すべてが試された。そして、有効な特別治療法はないという結論に達した。

ウイルスは人のいるところを求めて、地の果てにまで達した。アラスカでもイヌイットのあいだで感染がひろがる。大陸の反対側のラブラドルでも、総人口の3分の1が死亡した。

アメリカ先住民、太平洋諸島の人びと、アフリカ奥地の人びとのあいだにも感染がひろがっていた。

フランクフルトでは感染者の27%が死亡した。パリの死亡率は10%だったが、合併症を発症した場合は50%が死亡した。

リオデジャネイロの感染率は33%、ブエノスアイレスでは人口の55%がウイルスに感染した。

日本でも3分の1以上の人口が感染、内務省の発表では30万人以上が死亡している。しかし、実際の数字はもっと多かった。速水融の調査では、日本の内地だけで45万人、当時植民地の朝鮮、台湾をあわせると帝国内で74万人が死亡している。

ロシアとイランでは、人口の7%がこのウイルスで死亡した。

中国でも人数は不明だが、大勢の人が死亡したことはまちがいない。重慶では町の人口の半分以上がインフルエンザにかかった。

いちばん犠牲者が多かったのはインドである。おそらくインド全体で2000万人に近い死者がでたと見られているが、その数はもっと大きかったかもしれない、と著者はいう。

とはいえ、インフルエンザ・ウイルスにも自然のプロセスがはたらく。

1918年のウイルスは、おそらくアメリカのカンザス州で、動物の宿主から人間にはじめて飛び移った。そして、ウイルスは人から人へ移るにつれて、新しい宿主に適応し、感染力を増していった。

ここで、もうひとつの自然のプロセスがはたらきはじめる。それが免疫である。ウイルスが一度ある人口集団を通過すると、その人口集団はある程度免疫を獲得し、同じウイルスに再感染しない。

免疫ができるまでの期間はおよそ6週間から8週間である。その後は爆発的な発生はやみ、感染は突然おさまる。

1918年のウイルスはパンデミックを引き起こした。春にはまだ弱かったウイルスが、秋の致命的で爆発的なウイルスへと変異していったためである。

しかし、この殺人的なウイルスはさらに変異して、次第に弱まっていった。いちばん早く襲われた地域がもっとも死亡率が高く、流行が遅かった都市は、一般に死亡率が低かったという。

ウイルスがもっとも凶暴だったのは1918年10月の第2波だった。つづいて12月ごろには第3波がやってくる。ウイルスはまたも変異し、多くの人が感染し、またも多くの死者をだした。だが、その死亡率は第2波のときより大きくなかった。

1919年春になっても、インフルエンザの余韻はつづいた。

戦争が終わり、パリでは講和会議が開かれていた。このころになっても、パリでは10月のピーク時の半分にあたる2500人以上がインフルエンザで死亡していた。

4月はじめ、アメリカ大統領のウィルソンはインフルエンザにかかり、高熱を発した。5日ほどで快復するが、その後、精神的に不安定になり、ふだんの思考の弾力性を失ってしまう。フランスの示した対ドイツ強硬案にずるずると引きずられていくのだ。

もし、ウィルソンがインフルエンザにかかっていなかったら、ヴェルサイユ条約はずいぶんちがったものになり、アドルフ・ヒトラーの出現を許すこともなかったかもしれない、と著者は想像の羽を伸ばしている。

1919年秋になると、インフルエンザは完全に過ぎ去ったかのようにみえた。しかし、そうではなかった。

1920年春にも猛烈な勢いでぶり返す。ニューヨークとシカゴでも多くの死者がでた。ウイルスが変異して、ふたたびごくふつうのインフルエンザ・ウイルスになるまでには、あと数年を要した。

ウイルスが通り過ぎたあとには、多くの未亡人や孤児、寄る辺のない老人が残された。生き残った人のあいだにも、精神的な落ち込みや不安、虚脱感がひろがっていた。

1918年のインフルエンザによる死亡者数ははっきりとはわからない。

1927年になって、米国医師会は世界で2100万人という見積もりをだした。だが、それはあまりにも過小な数字だった。

1940年代になると、当時の死者を5000万ないし1億人とする見積もりが登場する。インドだけでも死者が2000万人に達したことがわかっている。

少なくとも5000万人というのは恐ろしい数字だった。

世界じゅうの人びとがこのインフルエンザから多くのことを学んだことはまちがいない。その後、医学も疫学も進歩した。インフルエンザ・ウイルスも発見され、ワクチンも開発された。

それでも自然は時に人間の叡智を越えていく。

そのとき、文明が生き延びていくためには、人びとがパニックになるのを抑えることがだいじだ、と著書はいう。とりわけ求められるのが指導者の役割である。

著者はいう。

〈権威の座にいる者は、人々の信頼を得なければならない。そうするためには、すべてのことをごまかさず、何事にもしらを切らず、小手先で片づけないことが大事である。〉

まったくそのとおりである。

4月でなく10月がピークだった──『グレート・インフルエンザ』を読む(3) [本]

「これはインフルエンザだった。ただのインフルエンザだった。圧倒的多数の患者は快方に向かった。患者は持ちこたえ、軽度な者も重篤な者もいたが回復していった」

著者はそう書いている。

にもかかわらず、1918年にただのインフルエンザ・ウイルスがなぜパンデミックを引き起こし、何千万もの人を死にいたらしめたのだろうか。

頭痛、発熱、悪寒、筋肉のしびれ、関節の痛み、呼吸不全、下痢、嘔吐、耳や目の痛み、嗅覚異常、鼻や気管支からの出血、精神障害、ありとあらゆる症状が重症感染者を襲った。死が訪れるのも急激だった。

人びとは手をこまぬいてインフルエンザの流行をみていたわけではない。医学者はこのインフルエンザ病原体を発見するとともに、その治療法やワクチンの開発に向け、懸命の努力をつづけていた。だが、インフルエンザ病原体が細菌ではなくウイルスであることがわかるのは、1930年代になってからだ。

ニューヨーク市では1918年9月15日に、はじめてインフルエンザによる死者がでた。当初、市は何の対策もとろうとしなかった。いたるところで感染がひろがるようになって、ようやく患者の隔離に踏み切った。しかし、病気はすぐにおさまるとの見方を示した。

だが、それは甘かった。感染者は何十万と増えていった。最終的にニューヨーク市の死者数は、市当局の発表で3万3000人に達する。だが、実際の死者数はもっと多かった、と著者はいう。市が途中で感染による死亡者数を数えるのをやめてしまったからである。

そのころ、アメリカ政府はどう動いていたのだろう。

著者によれば、「1918年の夏には、ウィルソン[大統領]は国民生活のあらゆる面に国策を徹底させ、国民の関心と意思をすべて戦争に集中させるための大きな官僚機構をつくりあげていた」。

経済は軍事管理下におかれていた。民主主義もまた制限されている。言論は統制され、政府に反対する者は容赦なく逮捕される状況だった。

参戦とともに、徴兵対象者は18歳から45歳までの男子にひろげられていた。基幹産業ではたらいていない者は全員招集の対象になった。

戦争末期になっても、ウィルソンは攻撃の手を緩めなかった。それどころか国を挙げて、完全な勝利に向けてさらに圧力を加えていた。インフルエンザ対策など見向きもされなかったわけである。

とはいえ、陸海軍でインフルエンザが蔓延しているのを無視するわけにはいかなかった。そのため、9月末に徴兵は一時中止された。

停戦まではまだ2カ月あった。ヨーロッパ戦線はまだ米兵の投入を求めていた。

そのころ兵員輸送船リバイアサン号が、多くの兵を乗せてバージニア州の港を出港していた。狭苦しいところに何百人もの男たちが詰め込まれ、船内は過密なうえ、換気が行き届かなかった。

港をでて48時間すると、医務室はインフルエンザで倒れた兵士や水兵でいっぱいになった。やがて地獄がはじまる。

海上での埋葬がはじまった。デッキに並べられた遺体は、名前を呼ばれ、つぎつぎ海に投げこまれていった。輸送船は浮かぶ棺桶と化した。

それでも参謀総長のマーチ大将は、ヨーロッパへ兵士を輸送するよう主張し、軍はこのあとも兵員輸送船をだしつづけた。

ウィルソン大統領は兵士のことを気にかけてはいたが、民間人にたいしてはそれ以上に何もしなかった。インフルエンザに関しては公衆衛生局長のルパート・ブルーに対策をゆだねただけで、そのルパートはさらに何もしなかったどころか、関連研究を妨害するほどだった。

9月17日には、西海岸のピュージェット湾でもインフルエンザが発生し、21日には首都ワシントンでインフルエンザによる初の死者がでた。それでも公衆衛生局長は何の対策もとらなかった。

唯一おこなったのは、むやみに人混みには行かない、咳やくしゃみをするときは手で口をおおう、食事の前は手を洗う、口、肌、衣服を清潔に、きれいな空気を深呼吸して思い切り吸い込む、といったアドバイスを新聞を通じて発表しただけである。

だが、こんなとってつけたようなアドバイスだけで、市民が安心できるわけはなかった。病気は軍のキャンプからキャンプへと飛び火し、すでに多くの兵士が死んでいたからである。

徴兵は一時中止された。9月末、マサチューセッツ州では、すでに数千人の死者がでていた。海岸部だけではない。内陸地でも爆発的に感染がひろがっていた。

「一番残酷な月は4月でなく10月だった」と、著者は記している。

インフルエンザの嵐は止められなかった。遮断と隔離によってインフルエンザの進行を妨げ、一時的な抑止帯をつくるくらいしか打つ手はなかった。

このウイルスに感染した場合、効く薬はなかった。人の免疫システムがはたらくのを期待するほかない。

とはいえ、適切な医療がほどこされるなら、細菌による2次感染で肺炎をおこすのを防ぐことは可能だった。それにはは医師による措置と医薬品が必要だった。それにX線装置や酸素吸入器があるに越したことはない。だが、医師も医薬品も酸素吸入器もベッドも足りなかった。

さらに重要なのは看護婦だった、と著者は指摘する。

〈医師よりも看護婦のほうが役に立った。看護によって患者は緊張をやわらげ、潤いや安らぎ、平穏を保ち、最良の栄養を与えられ、高熱のときは冷やしてもらえた。看護はこの病気の患者に生き残る最大のチャンスを与えることができた。命を救うことができた。〉

だが、その看護婦の数も決定的に不足していた。フランスでの戦闘激化にともない、赤十字社が予備の看護婦を残らず集めて、前線へ送りこんでいたためである。

一般にウイルスは時間がたてば弱まっていく。インフルエンザの流行がピークを迎えて下火になるまでは6週間から8週間を要する。だが、1918年のパンデミックでは、その期間が持ちこたえられなかった。

東部の港湾都市、フィラデルフィアは孤立していた。大流行がはじまったころに汚職で逮捕され、自身も感染した市長は、まったく何もしなかった。市の衛生当局はまったく信用されていなかった。

市当局に代わって主導権をとったのは、フィラデルフィアの名家だった。その指示のもと女性たちのグループが立ちあがり、地区ごとに医療活動や物資供給をはじめた。

その動きをみて、市の衛生当局がようやく重い腰を上げる。医師の派遣や街路の清掃、死体の片づけをはじめたのだ。

死体は町中にあふれ、その片づけ大幅に遅れていた。遺体の回収にトラックや荷馬車が用いられた。掘削機を使って、大量の墓穴が掘られ、遺体仮置場に積まれた死体が次々と埋められていった。

50万人以上のフィラデルフィア市民が感染していた。10月10日のたった1日だけで、759人の死亡者がでた。

混乱と恐怖で町は内部崩壊しはじめていた。どこからも援助は得られなかった。病気が病気だけに、ボランティアに応募する人は少なかった。

市内では物が買えなくなった。日用品店も石炭業者も雑貨屋も店を閉じていた。工場はほとんど機能を停止していた。

そんななか、医師や看護婦、警察官は英雄的に任務を遂行していた。

10月16日からの1週間だけで、4597人ものフィラデルフィア市民が死亡した。

インフルエンザの流行は永遠につづくかのように思えた。

しかし、それは終わる。次回はそれがどのようにして終わったかをみていく。

第2波のウイルス襲来──『グレート・インフルエンザ』を読む(2) [本]

第1次世界大戦末期、1918年1月にアメリカのカンザス州で発生したインフルエンザ・ウイルスは、その後、兵士とともにヨーロッパにわたり、3月から7月にかけ大流行を引き起こすが、それほど悪性ではなく、死者もさほど多くださなかった。

8月10日、それまで前線でのインフルエンザ感染に悩まされてきたイギリス軍司令部は、インフルエンザの終息を宣言する。フランスに駐留するアメリカ海外派遣軍も、7月下旬に大流行はほぼ終息したと発表した。

だが、ウイルスは消えたわけではなかった。著者の表現を引用すれば、「山火事は木の根本で燃え続け、寄り集まって姿を変え、適応し、爪をとぎ、虎視眈々(こしたんたん)と、炎となって燃え上がる機会を待ちに待っていた」。

継代と変異ということがいわれる。宿主を変え、代替わりするにつれ、ウイルスは感染力を高め、致死性をもつものへと変化していく。また、その逆もある。

1918年6月30日、イギリスの貨物船シティ・オブ・エクセター号がアメリカのフィラデルフィアに入港した。船内ではインフルエンザが蔓延していた。感染した船員はペンシルベニア病院に搬送され、病棟は封鎖されたたが、船員は次から次へ肺炎で死亡していった。

当局は士気をそこねかねないとして、この事件の報道を禁じた。

7月第2週には、イギリスのロンドンで287人がインフルエンザ肺炎で死亡していた。じつはヨーロッパではウイルスが徐々に致死性を高めていたのだ。

大流行は終息しつつあるとの宣言は、希望的観測でしかなかった。第2波の大爆発に向けて、ウイルスはじわじわと死の触手を伸ばしていたのである。

8月初旬には、フランスからニューヨークに向かう汽船の乗員がひどくインフルエンザにやられた。8月12日、ブルックリンに入港したノルウェーの貨物船からは、200人の感染者が出た。だが、ニューヨーク市は感染拡大の防止策をとらなかった。

フランスに派遣された200万のアメリカ軍兵士の40%はブルターニュ半島のブレストに入港した。8月10日、ブレストに駐留するフランス軍水兵から多くのインフルエンザ感染者が発生し、海軍病院に搬送される。肺炎による死亡者は少なくなかった。

「その後数週間のうちにブレスト周辺地域全体が炎に包まれた」と、著者は記している。アメリカ兵とフランス兵の交流によって、ウイルスが大量にまき散らされたのだ。

8月中旬から下旬にかけては、西アフリカのシエラレオネでもヨーロッパの船舶からの感染がひろがり、死者がでた。

8月末、アメリカのボストンでは、海軍の水兵2人がインフルエンザを申請したのを皮切りに59人が入院。9月にはいると市民のあいだにも感染者がではじめる。

次はボストン北方約50キロにあるキャンプ・ディベンズだった。ここには数万人の兵士が集まっていたが、9月にはいってからインフルエンザ感染が次々報告されるようになった。

そして、それはとつぜん爆発する。9月22日にはキャンプ全体の約20%が病気にかかり、そのうち75%が入院、肺炎による死亡者も増えていた。重い肺炎になってから死ぬまではあっというまだった。

キャンプの病院はまさに戦場になっていた。2500しか病床がないのに、収容者は6000人を超え、500人以上が死亡した。200人の看護婦のうち70人が病気で倒れた。

兵士がウイルスを運んでいた。兵士の移動とともにウイルスは合衆国の海岸沿いを南に、また中西部に、そして太平洋にまで達した。

このころ、ヒトからヒトに感染するうちに、ウイルスは世界中で致死性をもつウイルスに変異しつつあった。

アメリカだけではなかった。世界をめぐったウイルスはインドのボンベイ(ムンバイ)でも、猛威を振るいはじめていた。

フィラデルフィアの海軍工廠にボストンの水兵300人がやってきたのは9月7日のこと。

フィラデルフィアはアメリカの東海岸にある。地図で海岸線をたどれば、北からボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモア、ワシントンといった日本でもおなじみの市名が目にはいるだろう。

フィラデルフィアには戦時中、世界最大の造船所がつくられ、大きな機関車工場や製鋼所もあった。もともと過密状態のところに、さらに大勢の労働者が吸い寄せられ、街は人であふれかえっていた。

だが、賄賂が横行し、市政は腐敗しきっていた。そのいっぽう、病院や学校はお粗末なまま、ほとんどかえりみられなかった。

ボストンからやってきた水兵のうち19人にインフルエンザの症状がでた。到着から4日後のことである。海軍の軍医は兵舎を封鎖し、念入りな消毒をおこなった。

にもかかわらず、インフルエンザは水兵のあいだに、たちまちひろがり、600人以上の病状が悪化する。海軍病院だけでは感染者を収容しきれず、一部は民間病院に搬送された。9月17日、その民間病院の医師5人と看護婦14人が倒れた。市民にも病状がではじめていた。

ボストンの水兵はフィラデルフィアだけでなく、太平洋岸のピュージェット湾(ワシントン州)や、五大湖の海軍訓練所にも送られていた。やがて、インフルエンザは西海岸や中部でも猛威を振るうことになる。

フィラデルフィア市当局は、公衆衛生局や衛生委員会を含め、インフルエンザに何の対応もとっていなかった。

早急に市民の集会の禁止、会社や学校の閉鎖、感染者の隔離といった措置を実施すべきだった。

だが、当局は市民に多少のしばらく成り行きを見守るということ以外、何も決めなかった。新聞もインフルエンザは何ら危険なものではないと伝え、海軍の医官も病気はすぐにおさまるだろうと断言した。

だが、そのころフィラデルフィアでは、すでに水兵だけではなく、看護婦や市民のなかからも死者がではじめていたのだ。

「当時は異常な時代だった。第1次大戦のせいだ。この事情を理解せずにインフルエンザの世界的流行を考えることはできない」と著者は記す。

アメリカはすでに200万の米兵をヨーロッパに派遣していた。加えて少なくとも200万の増派が必要と見込まれていた。情報統制は重要であり、士気を損ねる報道は禁止され、反戦を唱える者は容赦なく投獄された。

フィラデルフィアでは9月28日に自由国債パレードが予定されていた。だれもが国債を買って、戦争遂行に協力しようというわけである。

医師たちは人の大勢集まるパレードを中止すべきだと忠告したが、市当局も新聞編集者もまったく聞く耳をもたなかった。

パレードは強行され、3キロにわたる行列に何十万もの見物人が声援を送った。

パレードから2日後、市の公衆衛生局は、海軍基地と同様のインフルエンザが、一般市民のあいだでも発生していると発表した。

9月はじめ、アメリカ中部イリノイ州ロックフォード近郊のキャンプ・グラントには4万人の兵士が集結していた。兵舎は過密状態になっていた。160キロ離れた五大湖の海軍訓練所ではすでにインフルエンザ患者がでていたことを、このキャンプを指揮するハガドーン大佐も知っていた。

しかし、大佐はむしろ兵士を密集させるよう命じた。インフルエンザ患者がではじめると、感染の爆発に歯止めがかからなくなった。

病床が足りなくなり、簡易ベッドがあちこちつくられ、何百人もの兵士が死亡した。医療関係者にも死亡者がでた。

ところが、キャンプは封鎖されなかった。それどころか、3000人以上の兵士が列車に乗せられて、ここから1500キロ先にあるジョージア州オーガスタ近郊の別のキャンプに送られていた。

兵士を詰め込んだ列車内の換気は劣悪で、途中、大勢の兵士はバタバタと倒れた。そして、目的地到着後、2000人がインフルエンザで入院し、143人が死亡することになる。

10月にはいると、キャンプ・グラントでは5000人近くがインフルエンザに感染していた。死亡者は500人を突破する。責任を感じたハガドーン大佐がピストル自殺。

だが、「自らの犠牲をもってしても、インフルエンザの大流行はおさまらなかった」。

いっぽう、フィラデルフィアでは9月28日の自由国債パレードから72時間もたたないうちに、市内31病院のベッドは一つ残らずふさがっていた。死者もではじめた。

パレードから5日後、市当局は集会を禁止し、教会、学校、劇場、酒場を閉鎖した。巨大なポスターがはられ、市民には人混みを避け、くしゃみや咳をするときはハンカチを使うよう警告が出された。

しかし、すでに手遅れだった。パレードから10日たつと、患者は毎日数十万人、死者は数百人の割合で増え、いっこうに収まる気配はなかった。

棺桶が足りなくなり、遺体を置く場所さえなくなった。葬儀屋も墓掘り人も病気になり、積み上げられた遺体が埋葬を待っていた。

フィラデルフィアの街は恐怖で凍りついた。

「凍りついて、まさに文字どおり沈黙した」と著者は記している。

そのころ、ウイルスはすでにアメリカ全土にひろがり、大西洋岸、メキシコ湾岸、太平洋岸、そして五大湖周辺にどっかと腰を据えていた。

はたして、この先どうなるのか。

話はつづく。もう少し読んでみよう。

100年前のパンデミック──『グレート・インフルエンザ』を読む(1) [本]

著者の科学史家ジョン・バリーは、本書でこう書いている。

〈1918年、人間は完全に近代化し科学知識をきわめ、自然を侵略する戦いにかまけていた。けれども自然は自らの機会を選ぶ。いま、そのときを選んで人間に攻撃をしかけていた。しかも、もの憂げに突っつくようなことではすませなかった。近代の人間、つまり近代の科学的手法を実践する人間は、怒り心頭に発した自然と初めて対決させられたのである。〉

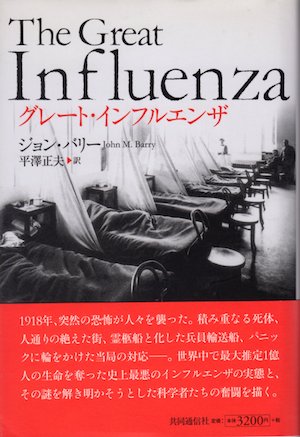

これはほぼ100年前のパンデミックと、それと闘った人びとをえがいた力作の科学ドキュメントである。

無論、100年前と今とでは、社会の成り立ちも経済や医学の発展も、それこそ雲泥の差がある。単純に100年前と今とを結びつけて論じるわけにはいくまい。しかし、文明や科学がいくら発展しても、人が自然を押さえつけられないのはいうまでもない。今回の新コロナウイルスがパンデミック(世界的流行)となってひろがったのをみても、そのことがわかるだろう。

2005年に平澤正夫訳で翻訳出版された本書は、現在のパンデミックについて考えるひとつの鏡となりうる。いろいろなことを考えさせてくれる本である。

インフルエンザ・ウイルスとコロナ・ウイルスは形状がちがうが、その症状はほぼ同じだと思われる。コロナはふつうの風邪を引き起こすウイルスで、インフルエンザにくらべてこれまで軽視されていた。そのため今回パンデミックを引き起こした新型コロナ・ウイルスの正体についてはまだよくわかっていない。その性格もはっきりとはわからず、治療法も確立されず、ワクチンもできていないのが、こわいところだ。

例によって、ゆっくりとしか本が読めないので、まとめも少しずつだ。また、医学知識がないので、重要な部分を飛ばし読みしてしまう恐れがある。本書で多くのページを占めている医学者の奮闘についてもあまり触れない(これによりインフルエンザの正体がウイルスであることがわかり、ウイルス学が発達するのだが)。それに翻訳本の性格上、話がアメリカ中心であることもご承知いただきたい。

このパンデミックによって、1918年の日本がどういう状況におかれたかはまた別のテーマになるだろう。ちなみに、内務省の資料では、「スペイン風邪」と呼ばれたこのパンデミックで、日本では三十数万人が命を落としたとされる。そのなかには文芸評論家で劇作家の島村抱月が含まれていたこと、そして島村のあとを追って松井須磨子が自殺したことを、エピソードとして挙げておいてもいいだろう。

少しずつ読んでみる。

このインフルエンザは、1918年にアメリカで出現したとみるのが、現在ではほぼ定説になっている。最初に死者を出したのはフィラデルフィアである。

1920年に終息するまでに、人類史上これまでに発生したいかなる病気よりも短期間で多くの人びとを死にいたらしめた。

当時の世界人口は現在の3分の1足らずの約20億だ。そのうち最低に見積もっても2100万人がこのパンデミックで死亡したとされる。しかし著者によればこの数字はあまりにも過小評価で、少なくとも5000万人、ひょっとしたら1億人が死亡したという(インドだけでも2000万人が死亡している)。

ふつうインフルエンザはまず老人や幼児を先に殺すが、1918年のパンデミックは20代、30代の若者を襲った。「彼らは異常なほどの速さとむごたらしさで死んでいった」と、著者も書いている。

2年以上にわたるパンデミックのあいだ、死者の3分の2は24週間(6カ月)に集中し、その大部分は1918年9月半ばから12月はじめにかけて亡くなっている。

注目すべきは、このパンデミックが一度だけでは終わらず、3波にわたったことである。

第1波のピークは1918年4月、第2波のピークは10月、そして第3波は12月にやってきた。第2波のウイルスは、第1波よりもはるかに致死性が高くなっていた。人から人に感染するうちに変異したと考えられる。しかし、人もまた次第にウイルスにたいする抗体を身につけるようになった。

1918年のインフルエンザ・ウイルスが発生した場所は、アメリカ中部のカンザス州ハスケル郡とみて、ほぼまちがいないという。農民が豚や鶏とともに暮らし、牧場主が何万頭もの牛を飼っている農村地帯である。

ウイルスはカンザス州を東に横断し、広大な陸軍基地にひろがり、船でヨーロッパに渡った。その後、北米、ヨーロッパ、南米、アジア、アフリカ、太平洋の島々へと世界を席捲する。

最初にこのインフルエンザに気づいたのは、ハスケル郡の医師、ローリング・マイナーだった。こんな凶暴なインフルエンザはこれまで見たこともなかった。1月後半から2月初旬にかけ、健康で頑丈な人たちが、まるで銃で撃たれたかのように、とつぜんバタバタと病に倒れていった。

地元紙も多くの人が肺炎にかかっていることを報じる。マイナーもまた国の公衆衛生局に警告を発した。しかし、3月になると病気は消滅したかのようにみえた。これで収まれば、インフルエンザは地域的な感染で終わるはずだった。

しかし、そのころ同じカンザス州で300キロほど離れた広大な軍用地フォートライリーのキャンプ・ファンストンにいた兵士が、インフルエンザにかかった。かれはハスケル郡にほど近いある町に帰省していた。ほかにもハスケル郡で徴兵された大勢の男たちが、キャンプ・ファンストンで訓練を受けていた。このファンストンでインフルエンザ患者が大量発生するのである。

第1次世界大戦は1914年にはじまったが、アメリカは1918年まで参戦しなかった。

1915年にドイツの潜水艦がイギリスの豪華客船ルシタニア号を撃沈し、その船に乗っていた多くのアメリカ人が死亡した。

1917年には、ドイツが中立国の船舶や商船への無制限潜水艦戦を宣言した。それでもアメリカは参戦しなかった。

その後、ツィンマーマン・メモが発覚する。これはドイツの外相ツィンマーマンがメキシコに対米戦を促すものだったが、アメリカの世論はこれに憤激する。そこで、ウィルソン大統領はついに1917年4月2日、議会に参戦の決意を表明する。

いったん参戦を決意すると、正義の人ウィルソンにとって、この戦争は聖戦となった。ウィルソンはアメリカを徹底した戦時体制下においた。

宣戦布告とともに、徹底的な報道検閲がはじまり、非愛国的な記事を書いた者を逮捕することも可能になった。新聞や出版物は自己検閲をはじめるようになる。士気を損なう恐れがある歌も禁止された。

ウィルソンが戦争への道を選んだ途端、挙国一致の戦争がはじまり、アメリカ陸軍は増強された。訓練のため、兵舎には徴集された若い男たちがぎゅう詰めでひしめきあっていた。

インフルエンザは、そんなとき思いがけず発生したのである。

キャンプ・ファンストンの病院がはじめてインフルエンザの兵士を受けいれたのは1918年3月4日のことである。それから3週間もしないうちにファンストンでは1100人の兵士の体調が悪化し、かなりの数の兵士が入院せざるをえなくなった。

ファンストンで最初の患者が出てから2週間後の3月18日、こんどはジョージア州のふたつのキャンプでインフルエンザが発生し、部隊の10%の兵士が病気にかかった。

その後、ドミノ倒しのように、ほかのキャンプでもインフルエンザが発生、陸軍キャンプ36カ所のうち、じつに24カ所がインフルエンザに見舞われた。だが、初期の病状はさほど深刻ではなかった。

ヨーロッパでは4月初旬からインフルエンザが異常発生する。最初に発生した場所はアメリカ軍兵士が上陸したフランスのブルターニュ半島西端にある軍港ブレストだった。

そのあとブレストを起点にして、病気はたちまち同心円状にひろがっていった。症状は概しておだやかで、兵士は一時的に衰弱したものの、やがて回復していった。

インフルエンザは4月遅くにパリを襲い、ほぼ同時にイタリアに到着する。イギリス陸軍で最初の患者が出たのは4月中旬で、そのあと爆発的にひろがり、数万人が入院する事態となった。

事情は敵方のドイツ陸軍も同じだった。戦場のドイツ軍兵士も4月以降、インフルエンザの流行に悩まされた。そのため、大規模攻撃が延期されることもあったという。

このインフルエンザには当初、名前がなかった。スペインで、はじめて、「スペイン風邪」という名前がつく。

それには理由がある。

当時、アメリカでも、フランス、イギリス、ドイツでも報道管制が敷かれており、兵士の士気を損ないかねない報道はいっさいなされなかった。ところが、中立国のスペインでは報道管制がなされず、新聞がインフルエンザの記事で埋めつくされたのである。

そのため、このインフルエンザは「スペイン風邪」と呼ばれるようになった。

実際に、スペインで突如発生したわけではなかった。あくまでもウイルスの発生源はアメリカであり、アメリカ軍がこのウイルスをヨーロッパに運んだのだ。

その後、インフルエンザはたちまち世界へひろがっていく。5月にはインドのボンベイ(ムンバイ)やカルカッタ(コルカタ)、中国の上海にも到達した。

8月になって、それはいったん終息したかにみえた。

だが、ほっとしたのもつかの間、10月になって、それは猛烈な致死性をもつウイルスに変異して、ふたたび世界を襲うのである。

『毛沢東の私生活』を読む(4) [われらの時代]

「林彪が権力の絶頂にちかづくにつれて、全中国は軍事国家化していった」と著者は記している。

1969年3月に中国とソ連は国境の珍宝島(ダマンスキー島)で軍事衝突し、中国は戦時体制にはいった。

そのころ、毛沢東は著者にこう問いかけたという。

「わが国は北と西にソ連、南にインド、東には日本がひかえておる。もしわれわれの敵が一致団結して東西南北から攻めてきたら、どうすればいいと思う?」

答えられないでいると、毛沢東はこう話した。

「日本の向こうにはアメリカがおる。われわれの先祖は遠交近攻の策をとらなかったかね?」

著者は仰天する。アメリカは中国にとって最大の敵ではなかったのか。文化大革命の目的は国内の資本主義傾向と闘うことではなかったのか。

だれもが毛沢東の話は冗談だろうと思っていた。だが、米中両国の関係改善に向けての工作はひそかにはじまっていたのだ。

第9回党大会が無事に終わったあと、69年5月に毛沢東は南部の武漢、杭州、南昌を巡行する。取っかえ引っかえ、若い女たちとベッドをともにする生活は相変わらずで、周辺の警備兵の数はますます増えていた。

9月下旬に南方の旅から戻った毛沢東は、10月半ばにふたたび武漢におもむいた。急激に寒波がやってきたので、警備担当者が暖房をいれようとすると、毛沢東は急に怒りだす。

何でもかんでも林彪に見張られているみたいだというのだ。暖房を拒否したことで、毛沢東は風邪をひき、江青はそれを主治医である著者のせいにした。

そのころから毛沢東と林彪の関係はぎくしゃくしはじめていた。

1970年のはじめ、著者はある女性スタッフの問題にかかわったことで毛沢東の勘気をこうむり、中南海から追い出されることになる。医療班をつくって、黒竜江省の村におもむくよう命じられた。貧しい農民から社会主義教育を受けるべきだというのが、その名目だった。

そのころ著者は、自分の後ろ盾である汪東興(党中央弁公庁主任、いわば秘書室長)が、江青への敵意が高じたばかり林彪の側に傾斜しすぎていることに懸念を感じはじめていた。

黒竜江省で、著者は「はだしの医者」となり、農民たちの家々を回った。

農民たちは非常に貧しく、結核とサナダムシに苦しんでいた。しかし、僻地での生活は平穏そのもので、「普通の人々のありふれた病気の治療をたのしんだ」と記している。

4カ月後の1970年11月6日、著者は突然、北京の党中央弁公庁から呼びだされる。首都にすぐ戻れという。そこで牡丹江の空港で待機する専用機に乗り込み、午前2時すぎ、北京の飛行場から車で中南海の主席邸に向かった。

毛沢東は長椅子にすわって苦しげに息をしており、「重い病気にかかったらしいんで、君を呼びもどすしか手がなかった」という。

レントゲンの写真を見ると、あきらかに肺炎だった。しかし、そうは言えず、いつもの気管支炎だと伝えた。

毛沢東は政治抗争の時期に、かならず体調を崩した。

著者が黒竜江省に送られていた時期、8月から9月にかけ、廬山では第9期中央委員会第2回全体会議(9期2中全会)が開かれていた。

この会議で、林彪は劉少奇なきあと空席になっていた国家主席のポストを復活すべきだと主張した。毛沢東がことわれば、自分が国家主席になるという算段だった。

毛沢東は中国にふたりの主席は必要ないと主張し、結論は持ち越しとなった。

毛沢東と林彪の関係があやしくなっていた。林彪を支持した汪東興は、毛から疑いの目を向けられる。林彪の勢力がおとろえると、こんどは江青グループの勢力が強くなった。

毛沢東のパラノイアは頂点に達し、「林彪のやつ、おれの肺が腐ればいいと思っているのだ」と怒りの声を発した。

林彪はおれが早く死ねばいいと思っているというのだ。しかし、気管支炎だと聞くと安心し、きみは命の恩人だと著者に感謝するほどだったという。

年末には毛沢東の健康はじゅうぶんに回復した。

1971年8月、林彪にたいする毛沢東の不安感は頂点に達していた。林彪はみずから権力を手中に収めようとしているのではないかと疑っていた。

8月中旬、毛沢東は南方に向かい、武漢、長沙、南昌、杭州、上海に立ち寄り、党や軍の指導者と会見し、みずからの体制を固めた。北京に戻ってきたのは9月中旬だった。

周恩来が毛沢東のもとに駆け込んできた。林彪が逃亡をはかり、山海関から飛行機で飛び立とうとしているという。周恩来は搭乗機にミサイル攻撃をくわえるよう進言するが、毛沢東は拒否し、撃ってはいかん、逃げさせてやれ、と答えた。

林彪を乗せた飛行機は外モンゴル(モンゴル共和国)の領空でレーダーから消え、墜落した。

林彪は南方視察中の毛沢東を暗殺し、権力を奪う計画を立てていたといわれる。だが、はたしてほんとうにクーデター計画があったのか、その真相はわからない。

林彪事件のあと、毛沢東の衰えがめだつようになる。動作はのろく、足を引きずるように歩く。夜は眠れず、慢性的な風邪と咳にとりつかれていた。心臓も弱っていた。すでに78歳になっていた。

林彪の死後、1972年のはじめ、毛沢東は文革の行き過ぎを是正して、自分の手で失脚させた幹部の名誉回復をはかろうとする。

党と軍を立てなおそうとしたのだ。

だが、毛沢東の健康は悪化しつづけていた。肺の感染症がぶりかえしていた。心臓も弱っている。

1月21日、毛沢東は周恩来に「私が死んだあとは、君がすべてを取り仕切ってくれ」と遺言めいたことばを口にした。その場にいた江青がぎょっとした表情をして、怒りのあまり、両の手を握りしめた光景を著者は目撃している。

そのあと開かれた政治局会議で、著者を含む医師団は、江青派の姚文元(ようぶんげん)から主席の病状についての説明を求められた。問詰の構えである。葉剣英元帥(政治局常務委員)が医師団を擁護した。

翌日の会議では、江青が周恩来に向かって怒りをあらわにし、「なぜあなたは権力の移譲を主席に強要したのですか」と、ありもしないことを問いただした。

葉剣英は「そんなに興奮するな」と江青をたしなめ、その場を収めた。

ここで、毛沢東は奇跡の回復をみせる。嫌がっていた治療に同意するのだ。2月21日のニクソン訪中が目前に迫っていた。

ニクソンが到着した日、毛沢東はかつて見たことがないほど興奮していた。ひげをそり、散髪もして、髪にヘアトニックを塗りこんだ。周恩来に電話をかけ、早くニクソンをつれてくるようにせっつくほどだったという。

医師団は万一に備えて、万全の態勢をとっていた。書斎でのニクソンとの会談は、15分の予定が65分にもおよんだ。

毛沢東はニクソンにこう話した。

今後、両国の関係は改善されるだろうが、中国の新聞は相変わらずアメリカ攻撃をつづけるだろうし、アメリカの新聞も中国への批判をつづけてもらいたいものだ。

いかにも超然とした発言である。

毛沢東はもってまわった言い方をしないニクソンが気に入った。

「ホンネとタテマエを使いわける左派の連中とはわけがちがうな」と著者に感想をもらした。

こうして、米中関係改善に向けての扉が開かれることになる。

この年、9月にはもうひとつ外交面での大きな進展があった。

田中角栄が訪中し、日中国交回復が実現したのである。

毛沢東はニクソンのときよりもずっと気さくに田中と話しあった。

毛沢東が田中を高く評価したのは、田中が自民党内の強い反対を押し切って、中国との外交関係樹立を推進したからである。

両者の会談で、田中が日本の中国侵略を謝罪しようとしたのを遮って、毛沢東はこういった。

日本の侵略の「助け」があったからこそ、中国では共産党が勝利することができ、こうして中国と日本の両首脳があいまみえるようになったのだ、と。

このとき、毛沢東は田中にたいし、自分の健康状態はあまり良好とはいえないと告白し、そう長くは生きられないだろうとも語った。

だが、その後の4年間を毛沢東は生き抜き、文革の権力闘争もまたつづくのである。

『毛沢東の私生活』を読む(3) [われらの時代]

1967年、中国は大混乱のさなかで、武闘が頻発し、銃をもつ者もあらわれていた。保守派と造反派の対立によって、工場や学校はほとんど機能を停止していた。

毛沢東は造反派を支持して闘争をあおるいっぽう、200万の人民解放軍を投入して、事態の収拾をはかることになる。これにより、中国全土は次第に軍事管理下におかれていった。

医者である著者も文革への参加をうながされ、警衛団(軍)に加わって、北京の紡績工場に送りこまれたという。軍事管理下で革命委員会が設けられたことで、工場では、やがて生産が再開された。

文革は毛沢東が造反をあおることによって、混乱がひろがり、軍が混乱を収拾し、反毛沢東派が追放されるという経過をたどったことがわかる。しかし、いったんひろがった混乱が収まるには、長い時間がかかった。

毛沢東は自身への絶対的忠誠を求めた。しかし、すでに後継者問題もくすぶりはじめている。軍を動かす林彪や政治の実権を握ろうとする江青一派など、周辺では、さまざまな思惑がうごめいていた。

文革で主たる攻撃対象となったのは国家主席の劉少奇、党中央総書記の鄧小平、国務院副総理の陶鋳である。67年7月には、国務院のなかでも、下級幹部による劉少奇吊し上げ闘争がくり広げられていた。

そのころ毛沢東は上海にいて、厳重な警備に囲まれながら、病気に苦しんでいた。呼び出された著者は、北京から空軍機で上海にかけつける。

毛沢東が苦しんでいたのは、いつもの気管支炎である。陰部ヘルペスもかかえていた。しかし、性交渉があまりに広範囲にわたるため、原因の特定はできなかった。それに感染するからと注意しても、自制する様子はまるでなかったという。

中南海での騒ぎについて、報告すると、「あいつら、おれのいうことをきかんのだ」と答えた。あいつらとは、江青ら中央文革小組のメンバーを指している。

毛沢東は上海にひと月ほど滞在したあと、7月中旬に武漢にはいった。武漢では派閥間で激烈な武闘がくり広げられていた。ややこしいのは、そのどちらの派閥も毛沢東に忠誠を誓っていたことだ。周恩来はその収拾に苦労する。

毛沢東の留守中、北京は極左派の手に落ちていた。外務省までが紅衛兵に占拠されていた。8月に北京に戻った毛沢東は、さっそく王力などの急進派排除に乗り出す。王力らの背後には江青グループがいた。だが、毛沢東は依然として江青を排除する措置をとろうとはしなかった。

1968年になった。

このころ江青がねらっていたのは周恩来と毛沢東の警備にあたる汪東興だった。著者もまた江青からつけねらわれていた。歯を治療するとき、自分を毒殺しようとしたと言いがかりをつけ、著者を追放しようとした。だが、毛沢東に守られて、一息ついた著者は、危険を避けるため、中南海を離れ、北京紡績工場に身をひそめ、ここで労働者の病気治療にあたった。

そのころおきたのがマンゴー事件である。

この事件については、辺見庸が吉本隆明との対談のなかで、こう語っている。

〈辺見 ……たとえば文革期に毛沢東がある工場へ行って、果物のマンゴーをプレゼントする話がありますね。そうすると工場側はいたく感激して、滂沱(ぼうだ)と涙を流して喜ぶ。それでマンゴーをワックスで固めて特設祭壇に祭り、労働者がその前を通るときは必ず最敬礼させる。ところがマンゴーは内部から腐り始める。そうしたら工場側は慌てて、腐ったマンゴーを大鍋でゆでて、皆で匙一杯ずつ聖なるマンゴー汁をすくって飲んだというんですね。これははっきり言って、オウム真理教と同じじゃないですか。

吉本 そうです。間違いなくそうだと思いますね。いや、人間というのはやっぱり奥深い感じがするな。

辺見 現時点から毛沢東とその時代を見れば、われわれ、たやすく笑うことはできる。しかし自分がその渦中にいたら、卑劣に立ち回ったであろうと思いますね。私もマンゴー汁を飲んだだろうな……。〉

著者はもちろんその現場に立ち会ったのである。そして、毛沢東にその話をすると、主席は声を立てて笑ったという。「毛にとってマンゴー崇拝はなんら不都合な点がなく、多いに主席を楽しくさせたようだった」と、著者は書いている。

それにしても、「人間というのはやっぱり奥深い感じがするな」という吉本の発言は実感がこもっている。文革はふだんは隠されている人間の暴力性や狂気、卑劣さ、残忍性などを、何のてらいもなく、外に放出させていた。

68年半ばには、毛沢東はすでに学生たちを信頼せず、むしろかれらに手を焼くようになっていた。

著者はそのころ北京紡績工場で医者としてはたらき、その様子を時折、毛沢東に話していた。工場はすでに平穏になっていた。だが、ほかの職場や国内各地では、まだ文革の混乱がつづいていた。

10月になって、著者は中南海に呼び戻され、また主席付の医師となる。毛沢東は歯痛に悩まされていた。歯科は専門ではないとことわったのだが、毛沢東は認めなかった。毛沢東は歯磨きをしない。せいぜいできるのは歯周炎を改善することくらいだったという。

プロレタリア文化大革命の目標は、1956年の第8回党大会の指針──すなわち集団指導体制、個人崇拝の禁止、毛沢東思想の撤廃と毛沢東の「冒険主義」批判──をくつがえすことにおかれていた。

それは、ほぼ成功を収めていた。ただし、大混乱をともないながら。

1969年4月に予定された第9回党大会は、文革の成功を記念する大会になるはずだった。

68年10月に追放された国家主席の劉少奇は虐待されたすえ、11月に死亡した。鄧小平もまた追放され、党の政治局は壊滅状態になっていた。

そんななか、党大会への準備が進められていたのだ。

大会の目標は、毛沢東を最高指導者とする国家体制の再確立である。

追放をまぬかれ生き残った者たちのあいだでは、緊張が高まっていた。江青と林彪の同盟関係もほころびかけていた。すっかり意気消沈していた周恩来は、卑屈なまでに毛沢東に忠誠を尽くすことによって生き延びることになる。

文革は収拾に向かっていた。紅衛兵たちは下放を命じられ、辺境での労働を強いられる。中国全土が人民解放軍による軍事管理下にはいった。

そして、世界史的な大転換がなされるのである。

『毛沢東の私生活』を読む(2) [われらの時代]

1966年1月、毛沢東は滞在中の江西省南昌から専用列車で武漢に移動した。同行した著者の指導によって、睡眠薬の過剰摂取がとまった。毛沢東は自分のところにとどまるよう著者に指示した。

2月、武漢で会議が開かれる。毛沢東は呉晗(ごかん)の『海瑞罷官』を批判した姚文元(ようぶんげん)の論文をほめ、参加者に反論を求めた。北京市長の彭真を含め、だれも反論する者はいなかった。

後日の報告書で、彭真らの北京グループは『海瑞罷官』をめぐる論議を学術的なものにとどめたがった。だが、毛沢東は承知しない。

杭州、蘇州へと移動するなか、毛沢東は葉群(林彪夫人)や江青と会った。江青と林彪は上海で会議を開き、人民解放軍の文学・芸術問題を討議した。北京の反毛沢東グループへの攻撃準備は着々と整いつつあった。

著者は上海ではじめて林彪を診察したとき、それまでの天才的な軍事司令官というイメージが一気に崩れるのを覚えたと記している。

〈林彪と江青には驚くほど共通点が多かった。林国防相もまたヒポコンデリーで神経衰弱症に苦しんでおり、光やすきま風を恐れて決して外出しなかった。江青に似ていざ政治にかかわりはじめると、エネルギーがみなぎってきた。〉

林彪は1940年代にアヘン中毒になり、その後モルヒネ中毒となり、いったん治療して直ったものの、精神状態は常に不安定だったという。異常なほど水を恐れていた。

『海瑞罷官』攻撃によって、最初に「文化」革命の口火を切ったのは、江青をはじめとする上海グループである。上海に出向いた毛沢東はかれらをひそかに支援し、自分に従わない北京グループを解体しようとした。

66年4月には陳伯達、江青、張春橋らをメンバーとする中央文革小組が結成される。5月には中国共産党中央委員会通知が出され、プロレタリア文化大革命がはじまった。

このころ毛沢東はまだ杭州にいた。ダンスパーティーに興じ、山に登ったかと思うと、一転して無言のまま本と思索にふけるという毎日がつづく。しかし、そのかんも政治の動きをじっと見つめていた。不安を覚えた劉少奇と鄧小平は、このころご機嫌うかがいに毛沢東のもとを訪れたりしている。

6月、毛沢東は生まれ故郷の湖南省韶山を訪れた。北京ではすでに学生たちがデモに繰り出し、町じゅうを荒しはじめていた。

韶山で10日過ごしたあとは武漢におもむく。

「武漢から文革を見まもりながら、毛沢東はみずからの運動が盛りあがり、北京では爆発しているのを存分に楽しんだ」と、著者は記している。

文革にシナリオなどなかったという。目標は共産主義の思想を根づかせることだった。

毛沢東自身は林彪による毛主席礼賛キャンペーンに不快感をいだいていたし、林彪を完全に信頼していたわけでもなかった。妻の江青には「勝利に酔うな」、「しょっちゅう自分の弱点と欠点、誤りを思い出せ」と警告を発していた。

7月下旬になって、毛沢東はようやく北京に戻る。

その前に、長江で水泳を披露した。73歳の老人がオリンピック選手より早く泳ぐのを知って、海外のメディアは驚く。しかし、じつは「毛沢東は仰向けになり、太鼓腹を風船よろしく浮きにして浮遊しながら、流れにまかせて川をくだっているだけだった」。

北京では学生たちによる大学当局攻撃が盛んになっていた。社会主義に忠実でない者を追放することが目的だった。日本の大学闘争とはまったく異なる性格をもっていたが、その後、日本でも文革のスタイルは真似されることになる。

劉少奇は学生たちの動きを支持するかのようにみせかけ、手のひらを返すように、かれらを反革命派と名指しし、造反運動の収拾をはかろうとした。毛沢東はそれに気づいて、学生たちをさらにあおった。

毛沢東はいう。

「われわれは造反、すなわち革命をおこすには若者たちにたよらなければならん。そうでなければ、あの牛鬼蛇神どもを倒すことはできないだろう」

7月29日、毛沢東は北京の人民大会堂に1万人の学生を集め、造反派学生の名誉を回復した。学生たちを抑え込もうとした劉少奇と鄧小平は自己批判にさらされることになる。

8月1日、北京の清華大学付属中学の若者が、毛沢東の指示にしたがい、「紅衛兵」という造反グループを結成する。紅衛兵はたちまち全国に広がった。

大学のキャンパスでは「司令部を砲撃せよ」という壁新聞が張られた。これは毛沢東の指示によるものだったが、ブルジョア的な立場をとる指導部の打倒が公然とかかげられていた。かれらはやがて「走資派」と呼ばれるようになる。

8月10日、毛沢東は天安門の楼上で数百万の紅衛兵を観閲したあと、ジープに乗って、広場の学生たちに手をふった。

「勝利をおさめて胸をはるためならば、毛沢東は全土を混乱におとしいれるのもいとわなかった」と著者は書いている。

紅衛兵による全国的な破壊行動がはじまった。社会主義に反するとみられる事物は破壊され、党エリートや知識人はくり返し攻撃にさらされた。劉少奇や鄧小平はいうまでもなく、周恩来までが標的となった。

「あらゆるレベルの党幹部が攻撃の対象になっていた。多くは失脚し、大半は職務の遂行が不能の状態になっていた」と、著者はいう。

著者の後ろ盾といえる汪東興(おうとうこう)は中央弁公庁主任として毛沢東らの警備にあたっていた。造反派はその汪東興をも告発しようとするが、毛沢東の鶴の一声で立ち消えになる。著者自身も造反派の攻撃をまぬかれた。

じつは、毛沢東は文革のあまりの盛り上がりにおびえていたのだという。北京でも、最初は別荘が汚染されていると言いだして、人民大会堂内の一室へと移り住み、最後は中南海の屋内プール付きの建物にはいって、ようやく落ち着く。

上海から江青が戻ってきた当座は、大好きなダンスパーティーもあきらめ、「おれは坊主になってしまったよ」とぼやいていたが、やがて若い女たちをふたたび周囲にめぐらすようになった。

著者はこう記している。

〈文革の絶頂期、天安門広場が熱狂的な大群衆であふれ、市街が混乱をきわめていたときでさえ、毛沢東は皇帝ばりの生活をむさぼりつづけ、大会堂のなかでも中南海の城壁の内側でも、女たちを相手に楽しんでいたのである。〉

なるほど、中国では発禁本になるはずである。

『毛沢東の私生活』 を読む(1) [われらの時代]

著者の李志綏(りしすい、リチスイ)は、1976年に毛沢東が死去するまで22年間にわたって、かれの主治医を務めた。著者は1988年にアメリカに亡命、その6年後に本書を刊行し、それからわずか3カ月後の1995年の2月14日にシカゴの自宅浴室で亡くなっているのを発見された。享年75歳。心臓発作だったとされる。

本書の意義を、訳者の新庄哲夫は簡潔にこうまとめている。

〈中国内で神格視されつづける毛主席の秘められた皇帝ぶりを初めて白日のもとにさらしたこと、それも死人の山を築こうと動じない権力闘争、原始的な経済政策、あるいは原爆戦を辞さぬ対外戦略などを通じてのぞかせた独裁者の途方もない人間性を、その息遣いが行間から聞こえてくるまで語り尽くした回想録〉

本書をめぐっては、吉本隆明と辺見庸とのあいだで愉快な対談が交わされている。『夜と女と毛沢東』(1997) に収録された対談がそれだ。

そのとっかかりを、ちょっと引用しておく。

〈吉本 僕はこれ読んでみて、こんなにおもしろい本は近頃なかったなあという感想です。想像もつかなかった毛沢東の姿が、いくつも出てきました。

たとえば毛沢東はいつも寝っころがっていて、孤独に本ばかり読んでいて、それで何か大切なことを思いつくと、ノソノソと起き出して皆の中に出て演説する。日常生活についてはまるっきり怠け者で、勝手放題[無類の色好み]。共産党幹部がある政策を決めても、それで終わりかというとそうじゃなくて、彼が二言三言呟くとガラガラ変わってしまう。つまり毛沢東は、中国共産党の上に君臨する皇帝なんですね。僕はその皇帝生活ぶりがとても興味深かった。僕は今まで中国共産党と毛沢東は、もっと一体化した存在だとばかり思ってきましたが、どうもそうではないらしい。今までの見方は間違っていました。

辺見 毛沢東のライフスタイルは、私もちょっとショックでしたね。実に自由というか、気儘というか……。いつもバスローブをまとって、未明の三時、四時に平気で人を呼びつけて、お喋りをしたり、英語のレッスンを始めたりする。

中国では[特派員時代]毛沢東について、いろいろな噂を耳にしましたが、正直なところ、これほどとは思わなかった。どちらかというと老荘系の哲学者か、あるいは相当デカダンな文学者といった暮らしぶりで、スターリンともレーニンとも違いまうね。厭人的でもあり、虚無的でもあり、私、こういう人物像は嫌いじゃないですね。不思議な魅力さえ感じます。〉

つまるところ、毛沢東は共産党王朝の初代皇帝なのである。その生活ぶりは、女出入りも含めて、じつに自由気ままで、そのくせ中国の政治をがらがらと揺り動かしていた。だれも皇帝の意向には逆らえなかったのだ。

ぼくらの大学時代は、まだ毛沢東が中国に君臨していた。本書に沿って、そのころ、つまり文化大革命の時期をふり返ってみることにした。例によって昔話である。

1958年からの大躍進政策が惨憺たる結果を招いたあと、毛沢東に代わって1959年に国家主席の座に就いたのは劉少奇だった。

しかし、毛沢東は引きつづき党主席の地位を保ち、国内で隠然たる力を保っていた。党が国家を領導する中国では、国家よりも党が上にあり、党主席こそが国家元首だったのである。

1964年には、赤いビニール表紙の小冊子『毛沢東語録』が大量に発行されていた。そのころから、大躍進の失敗を覆い隠すように、中国全土で毛沢東崇拝のキャンペーンがくり広げられるようになる。その運動の先頭に立ったのが、国防相の林彪である。

1965年末、中国共産党では党内の反毛沢東派をいぶりだす動きがはじまった。

最初に目をつけられたのは北京市長の彭真(ほうしん)や総参謀長の羅瑞卿(らずいけい)、党中央弁公庁主任[いわば秘書室長]の楊尚昆(ようしょうこん)、党中央宣伝部長の陸定一。

しかし、著者が「主席のやり口はいつもまず中間層を打つこと」からはじまるというように、最初からその狙いは劉少奇や鄧小平に向けられていたとみてよい。

このころ72歳になった毛沢東は、いまだかくしゃくとしており、大躍進政策の誤りを内心ではけっして認めていなかった。いかに多くの犠牲を払おうとも、大躍進は共産主義に向けての必要欠くべからざる政策だったと考えていた。

大躍進の政策を公然と批判し、市場経済を部分的に導入しようとする輩は、自分への反逆をくわだてているのも同然とみていたのだ。

驚くべきは、そのころも毛沢東がじつにあちこち旅行していることである。

1966年初めには中国南東部、江西省の南昌にいた。回りを囲んでいたのは身辺警護官をはじめ、看護婦、お気に入りの愛人の張玉鳳、それに若い女たちである。

このころ21歳の張玉鳳は、もともと主席専用列車の客室係をしていたが、毛沢東に気にいられて、愛人兼個人秘書のような役割を果たすようになっていた。彼女は黒竜江省生まれで、父親は日本人医師だったといわれる。

南昌で風邪をひいた毛沢東は、社会主義教育のため近辺の農村に滞在していた著者の李志綏を呼び寄せて、治療をしてもらう。抗生剤で気管支炎はすぐに治ったが、著者は毛沢東がとてつもない量の睡眠薬を飲んでいることに気づく。バルビツールの服用量が通常の10倍で、ふつうの人なら死んでもおかしくないほどだが、長年、睡眠薬を飲みつけている毛沢東には耐性ができていた。

「主席が服用していた睡眠薬の量は、昨今の政治的緊張と直結していた」と、著者は書いている。すでに反対派を追い落とす戦いがはじまっていたのだ。とはいえ、医師としては、毛沢東を薬物依存症から切り離す仕事が第一だった。

プロレタリア文化大革命は、歴史劇『海瑞罷官(かいずいひかん)』を批判するキャンペーンからはじまったといえる。

海瑞は明時代の高官で、皇帝を諫止したため、獄につながれる。しかし、国家のためなら一身を顧みない高潔な人物だった。

毛沢東は当初、海瑞を激賞していた。そのため、海瑞を主人公とする歴史劇がつくられ、中国でも評判になっていた。

それが呉晗(ごかん、本来は目ヘン)の『海瑞罷官』である。

ところが、この『海瑞罷官』を批判する人物があらわれた。上海の理論家、姚文元(ようぶんげん)である。その背後には、毛沢東の妻、江青の姿があった。

姚文元は『海瑞罷官』を、暗に毛沢東風刺の劇とにおわせて、批判の論陣を張る。

当初、北京のメディアは、姚文元の論文を無視する。ところが、それは反対派をあぶりだすためのわなだった。

1965年末からはじまった『海瑞罷官』批判キャンペーンは、文字どおり「文化」大革命のはじまりとなった。それは文化の名を借りてはいるが、じつは反毛沢東グループを殲滅するための号砲にほかならなかった。

共産党王朝の皇帝、毛沢東は、南昌からこの戦いのゆくえを見守っていた。睡眠薬中毒に陥ったのは、大きな不安と緊張を抱えていたためである。

『マルクスと商品語』を読みながら思うこと(3) [商品世界論ノート]

商品の集合を想定し、そこで交わされる商品のことばに耳を傾けてみる。マルクスの価値形態論はそのような作業から生まれた、と著者は考えている。それは歴史的な考察ではないし、単純に貨幣の必然性を論証したものでもない。

マルクスの価値形態論は三つの形態からなる。

単純な価値形態(形態Ⅰ)

展開された価値形態(形態Ⅱ)

一般的価値形態(形態Ⅲ)

問われるのは、労働生産物がいかにして商品になるのかということである。

形態Ⅰは、まず異種の二商品を等値するところからはじまる。

a量の商品A=b量の商品B

数学の等式であらわしはしたが、実際には数学の等式ではない。

むしろ

a量の商品A⇒b量の商品B

という感覚に近い。

「リンネルは、他の商品を自分に価値として等値することによって、自分を価値としての自分自身に関係させる」というのが、マルクス自身の言い方である。

商品はみずからの価値を自分だけで示すことはできない。他の商品を媒介することによってしか、みずからの価値をあらわすことができない。

そのさい、商品Aは相対的価値形態にあり、商品Bは等価形態にある。そして、等値される価値の実体は抽象的人間労働である。

しかし、重要なのはみずからを商品として示そうとする商品Aの振る舞いだ、と著者はいう。その振る舞いで商品Aは何を語ろうというのか。

商品Aはみずからと異なる商品Bを自分に等値することによって、はじめて商品となる。なぜこんなややこしい回り道を必要とするのだろう。

もう一度繰り返しておこう。

商品は単独ではみずからが商品だと名乗りを挙げられない。商品は他の商品のからだを借りてしか、みずからの価値をあらわせない。

マルクスが価値形態論で示したのは、このことである。

商品Aは商品Bのなかにみずからと同じ抽象的人間労働の凝固体をみいだす。それによって、商品Aは商品Bの使用価値において、みずからを定立するという転倒をやってのける。

ここでは、物々交換のように、商品Aと商品Bが交換可能になるということが示されているわけではない。商品Aは商品Bを等価形態として示すことによって、はじめて商品になるというところがポイントであって、その意味では商品Bはあくまでも受け身である。

ただ、受け身の商品Bこそがくせ者といわねばならない。商品Bは、ある意味で貨幣の原形態なのだ。

価値形態論は、次に形態Ⅱ、すなわち展開された価値形態へと移る。

次のような図式が展開される。

a量の商品A⇒b量の商品B

⇒c量の商品C

⇒d量の商品D

⇒e量の商品E

…………

この図式では、商品Aの価値表現の列が、いくらでも延長される。商品Aはありとあらゆる商品体と関係する。それによって、商品Aはより社会化されて、抽象的人間労働を実体とするその価値も広く認められることになる。

この段階では、相対的価値形態をとる商品Aがますます饒舌になるいっぽう、等価形態にある諸商品はいまだに沈黙している。その意味では、この図式はまだ不安定である。

そこで、形態Ⅱを転倒した形態Ⅲ、すなわち一般的価値形態が展開される。

b量の商品B

c量の商品C

d量の商品D ⇒a量の商品A

e量の商品E

f量の商品F

ここでは直接的な交換可能性をもつ等価形態に商品Aだけが座り、ほかの商品はそこから排除されている。

つまり、さまざまな商品は商品Aと交換関係にはいることによってのみ、交換可能性と社会性をもつ商品となるのである。

マルクスはさらに形態Ⅳとして、商品Aが何か別の姿をとるにいたる過程を提示している。ここでは商品Aが別の何かに置き換わるだけで、形態そのものの論理的発展はない。しかし、この別の何かは『資本論』第二版は、はっきり貨幣と名指しされるようになる。

ここで著者は、貨幣の問題は歴史的発展を扱う交換過程論でとりあげればよいのであって、商品語の場を扱う価値形態論にいれる必要はなかったと主張する。「総体としては、第二版の価値形態論に、『論としての後退』という影が、色濃く落ちているのである」

以下は感想である。

価値形態論の形態Ⅰ、すなわち単純な価値形態では、商品は単独では商品でありえないことが示されていた。これはマルクスの卓見といわねばならない。商品には商品を呼びさます性格があるということだ。ひとつの商品は別の生産物を商品化しないかぎり、けっして売り物としての商品にはなりえない。

しかし、単純な価値形態は、たちどころに形態Ⅱ、すなわち展開された価値形態に移行する。ひとつの商品が呼びさますのは、別の生産物だけでない。サービスを含め、ほとんどあらゆる生産物を商品として社会化していくのである。

こうして、あらゆる生産物が商品に転じていくならば、複雑化した商品の流れを整理していく基準商品が求められるようになる。これが形態Ⅲ、すなわち一般的価値形態で示された図式である。その商品が次第に商品と切り離された社会的基準として自立するようになったときに、貨幣が誕生する。貨幣を導入するのは社会統合体である。

商品があらゆる労働生産物を商品に変え、生産を商品生産のための生産に、消費を商品消費のための消費へと迂回させていくなかで、商品世界は次第に膨張していく。迂回はかならずしも待忍を意味しない。むしろ商品化の特質は、生産と消費の時間と空間を圧縮し、飛び越えていくところに求められるだろう。

共産主義革命には大きな誤解がともなっていた。

そのひとつは労働の神聖化である。これは商品と貨幣の物神化にたいする反動として生じた傾向にちがいないが、むしろ強制労働を強いる結果となった。それだけではない。労働の名のもとに、知識人を含む反体制派は排除され、独裁政権が強化された。

もうひとつは、商品と貨幣の否定こそが共産主義革命の目標と考えられたことである。それによって物資の配給制と共同生活が強制されるようになったが、これはあきらかに歴史を過去に戻す試みだった。

マルクスの価値形態論のなかに、そのような示唆は含まれていない。歴史を過去に差し戻すのではなく、むしろよりよい方向に発展させていくことが、かれのめざしたことである。すると商品世界の先には、いったいどのような展開があるのかが問われなければならないということになる。

『マルクスと商品語』を読みながら思うこと(2) [商品世界論ノート]

『資本論』では、マルクスは版を改めるごとに書き直しをおこなっている。

本書はその変更部分について、厳密なテキスト批判を試みているが、それを詳しく紹介するのはやめておく。以下は、ぼく自身が興味をもった部分をまとめたにすぎない。

われわれの社会は商品にあふれ、商品に取り込まれている。

しかし、商品はそれ自体単独で存在しているわけではない。商品が登場するのは交換関係においてのみである。

貨幣もまた商品であるというとらえ方はさておき、ここで大胆に貨幣を捨象して考えれば、商品は別の商品とかかわることによって、はじめて商品となる。

財としてみるなら、商品はそれ自体、さまざまな有用物にほかならない。、なぜその有用物が交換可能な商品となるのだろう。

ここで持ちだされている光景が、いわゆる物々交換という特殊な関係でないことを頭にいれておこう。

これは商品世界の根底にみられる経済モデルだといってよい。われわれは何らかの商品を売り、何らかの商品を買うことによって、くらしを営んでいる。そこでは商品と商品が行き来する関係が存在するのだ。

ここでマルクスは、使用価値、交換価値、価値という概念を持ちだしている。これはアダム・スミス以来の古典派の伝統を踏まえた展開である。

商品は何らかの有用物という意味では使用価値だが、同時に商品は価格のかたちで示される交換価値をもっている。そして、交換価値の根底には、感覚的にはとらえられない(いわば超感覚的な)価値がある、とマルクスはとらえる。

価値は交換価値(価格)の背後に隠れている。交換価値と価値が区別されていることに注目すべきだろう。

商品は交換されてこそ商品である。

商品が交換されるには、「共通なもの」である価値の等値がなされねばならない。すると、そこでは価値の大きさが問われることになる。つまり、価値の大きさをはかる「第三のもの」が必要になってくる。

マルクスによれば、この「第三のもの」、すなわち価値の実体が「抽象的人間労働」である。

具体的労働というのはわかる。機械や道具を利用するにせよ、ものをつくるには(頭をはたらかせ手を動かすことを含めて)労働が必要になってくる。その意味で、人の手が加わっていない有用物は存在しないだろう。

だが、商品は単なる有用物ではない。それは交換の場に投げ込まれた有用物なのである。そして、商品が交換可能となるのは、それが価値を有するからだ、とマルクスはいう。

価値には体積や重量などの自然的属性、学歴や身分といった社会的属性は含まれていない。そのかぎりにおいて、商品は万人にたいし、平等に開かれている。言い換えれば、商品の価値を決めるのは、その実体である抽象的人間労働のみである、とマルクスは考えている。

これはどういうことだろう。

商品は労働が対象化されているかぎりにおいて価値をもつ。しかし、価値が交換価値として現象するためには、商品の価値が社会関係=交換関係において評価されなければならない。その過程で、商品として等値される相異なる労働生産物は、抽象的人間労働の凝固した同一の価値を有するものと判断される。

マルクス自身はこう述べている。

〈諸商品の交換関係そのもののなかでは、商品の交換価値は、その使用価値にまったくかかわりのないものとしてわれわれの前に現われた。そこで、じっさいに労働生産物の使用価値を捨象してみれば、ちょうどいま規定されたとおりの労働生産物の価値が得られる。だから、商品の交換関係または交換価値のうちに現れる共通なものは、商品の価値なのである。〉

この部分について、著者は「商品から使用価値を捨象すると、まずは価値ではなく抽象的人間労働が導かれ、その上で価値が導出される」と解読する。

労働生産物が直接、価値として認められるのではない。「交換関係において、交換を通じて、つまり交換価値として現われることを通じて、はじめて価値として認められるのである」

こうして『資本論』冒頭における商品の価値について、著者は次のようにまとめる。

〈価値はどこまでも抽象的な規定性であり、量の契機を含まない。価値の大きさはあくまでも価値の実体である商品に表される抽象的人間労働の量によるのであり、そしてその量の〈尺度〉は社会的に必要な労働時間なのである。〉

こんなふうに価値を規定したうえで、マルクスは商品と商品が登場し、商品語が交わされる場へと歩みを進める。それが「価値形態論」ということになる。

正直言って、わかったようなわからないような気にさせられる。

商品とは価格をもつ労働生産物であるというのが、いちばんすっきりした言い方だろう。

だが、商品が登場する交換の場においては、労働生産物という性格はむしろ背後に隠れて(だれも、それがつくられる工程を詳しく知らない)、商品はもっぱら価格をもつ利便性グッズ(財やサービス)として登場する。

ここでマルクスは、価格とは価値の現象形態にほかならず、価値の実体は抽象的人間労働だという言い方をする。

抽象的人間労働とはいったい何か。それは具体的労働ではない。はっきり言ってしまえば、価格によって表される労働の価値のことである。商品の価値は、市場において評価された労働の価値に還元される。国民総生産が国民総所得に一致するゆえんである。

商品世界は、商品−貨幣−資本の三位一体構造によって動いている。そして、その根底をなすのは、膨大な商品のめまぐるしい流れであり、それを支えているのは、抽象化された人間労働の交換なのである。

『資本論』の冒頭で商品とは何かを規定したあと、マルクスは商品と商品がことばを交わす場に耳を傾けることによって、商品がなぜ価格をもつようになるかを解読しようとする。それが次のテーマとなる。