渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(2) [われらの時代]

1937年7月、日中戦争がはじまり、日本国内では戦時体制がますます強化されていった。

この年10月、竹内好は外務省の補助金で北京に留学し、武田泰淳は召集され、中国大陸の戦線に送られた。

その間『中国文学月報』は、同人たちの手によって年11冊の割合で刊行されつづけている。

武田は上海と徐州の戦闘に参加、杭州にしばらく駐留し、翌年の徐州会戦、武漢作戦にしたがったあと、1939年10月に除隊となり、日本に戻ってきた。

中国の戦場を経験した武田は、日本であふれている中国関係の出版物に空しさを感じ、『中国文学月報』に「我々が戦地で見た支那土民の顔」は「あまりにも鮮明に眼の底にとどまっているので、活字になった支那評論が色あせて見える」との感想を寄せている。

〈文化とは何と無力なものであらう。その時私は数万の鴉の群れ飛ぶ空を仰ぎ、永遠に濁り流れる無言の江水を見下ろして嘆息しました。我々が研究し愛着を持った支那の文化といふものはかくも無力に破壊され消滅して行くものであろうか。〉

そのころ2年半の留学を終えて、北京から戻ってきた竹内好も混迷を深めていた。

1940年4月に『中国文学月報』は『中国文学』と改題され、生活社から市販されることになった。出版界では、中国ブームが巻き起こっていた。

帰国した竹内は、「文学」の枠を越えて、中国そのものを理解するための雑誌づくりをめざそうとした。「アメリカと中国」特集を組んだのも、そうしたこころみのひとつである。「翻訳時評」のコーナーを設けて、新たな中国理解への道を開こうともした。

1941年12月、日本軍は真珠湾を攻撃、太平洋戦争がはじまる。

竹内は1942年1月の『中国文学』巻頭に、「大東亜戦争と吾等の決意」なる宣言を掲載する。

〈歴史は作られた。世界は一夜にして変貌した。われらは目のあたりにそれを見た。感動に打顫(うちふる)へながら、虹のやうに流れる一すじの光芒の行衛(ゆくえ)を見守つた。胸ちにこみ上げてくる、名状しがたいある種の激発するものを感じ取つたのである。何びとが事態のこのやうな展開を予期したらう。戦争はあくまで避くべしと、その直前まで信じてゐた。戦争はみじめであるとしか考へなかった。実は、その考へ方のほうがみじめだったのである。卑屈、固陋、囚はれてゐたのである。戦争は突如開始され、その刹那、われらは一切を了解した。〉

アメリカやイギリスと戦争をはじめるさいの高揚感は、おのずからわきあがったものだったろう。竹内は「東亜を新しい秩序の世界へ解放するため」、「東亜から侵略者を追へはらふ」、「日支両国万年の共栄のために献身する」のだ、と本気で信じていた。

アメリカと戦争して勝つとか、中国と永遠の共栄を築くとか、西洋列強を追いだして東アジアに新秩序をつくるとかのスローガンには、どこか虚偽が潜んでいる。そのことを竹内好も自覚していなかったわけではなかった。のちには、おおいに反省もしたことだろう。

だが、竹内はこのときの高揚感を忘れることはなかった。戦後になって独自のアジア主義を主張するようになるのはそのためだ。竹内の唱えるアジア主義は、日本も真似しがちな西洋流の拡張主義を乗り越える跳躍台となりうるはずだった。

そのことについては、またあらためてふれる。

竹内好は雑誌『中国文学』を編集しながら、1940年4月以来、回教圏研究所に勤めていた。そして、1942年2月に研究所から派遣されて中国に行く機会に恵まれ、北京、内蒙古、太原、開封、杭州、上海を回り、4月に帰国した。回教事情を調査するのが目的だったが、中国各地の様子を見て回ったのはいうまでもない。帰国してから、武田泰淳など中国文学研究会のメンバーと座談会を開いている。

竹内はそのなかで、「大東亜共栄圏文化の根幹である日本文化と支那文化が……もっと本質的に本当の意味で融合しなければいけない」と語っている。そのためには外部から論評するのではなくて、のっぴきならない根源的なもののなかに、自分自身を投げ入れることが必要だ、と竹内はみずからの決意を示した。

太平洋戦争が進展し、戦局が激化するなか、『中国文学』も1943年3月に廃刊を余儀なくされ、9年間の幕を閉じることになった。

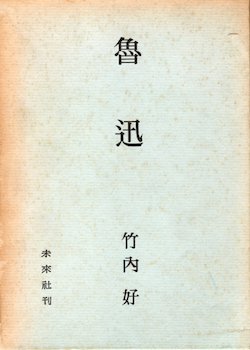

だが、それと同時にふたつの著書があらわれる。武田泰淳の『司馬遷』(1943年4月)と竹内好の『魯迅』(1944年12月)である。

武田泰淳は1940年8月の『中国文学』に載せたエッセイでこう書いていた。「世に殺人ほど明確なものはない。殺された者は横になって動かず、殺した者は生きて動いてゐる」。

渡邊は、戦場のぬきさしならぬ緊張感を抜きにして、武田泰淳の『司馬遷』は語れないと述べている。

司馬遷にとって、歴史とは全体であり、世界にほかならなかった。

武田はこう書く。

〈「人間」の姿を描くことによつて、「世界」の姿は描き出される。「人間」の動きを見つめることにより、歴史全体が見わたされるのである。そして「人間」の姿を見つめて行き、「人間」の動きを描き出してゐるうちに、いつしか「人間」は「政治的人間」と化して、世界を動かし、歴史をつくり出してゐることがわかつて来るのである。〉

ここで、武田は「政治的」を広い意味で使っている。すなわち「世界を動かし、歴史をつくり出」すことが「政治」なのである。

いっぽう竹内好は1943年12月4日に召集され、10日に中支派遣軍の補充兵として、中国湖南省に送られた。その直前に完成した『魯迅』の原稿は、武田泰淳の跋と校正をへて、翌年12月に出版へとこぎつけることになった。

したがって、『魯迅』が出版されたときには、竹内は中国の戦場にいたのである。

魯迅について、竹内はいう。

〈彼は、退きもしないし、追従もしない。まづ自己を新時代に対決せしめ、「掙札(そうさつ)」によって自己を洗ひ、洗はれた自己を再びその中から引出すのである。この態度は、一個の強靱な生活者の印象を与へる。〉

掙札とは、何か。できごとを内在的に把握し、それを否定することによって、新たな何かをしぼりだすことを指しているのではないか。そのかぎりにおいて、魯迅は変わりつづけたが、すこしも変わらなかったともいえる。

そこで、竹内はこうもいう。

〈魯迅の見たものは暗黒である。だが、彼は、満腔の熱情をもつて暗黒を見た。そして絶望した。絶望だけが、彼にとって真実であつた。しかし、やがて絶望も真実でなくなつた。絶望も虚妄である。「絶望の虚妄なることは正に希望と同じい」。絶望も虚妄ならば、人は何をすればよいか。絶望に絶望した人は、文学者になるより仕方ない。〉

魯迅は絶望に安住しなかった。希望も絶望も見捨てて、掙札により無限なる道を求めることにした。それは生きることを意味していた。そして、「無力な文学は、無力であることによつて政治を批判せねばならぬ」という境地にいたった、と竹内は論ずる。

それは竹内自身がたどりついた思想だったといえるだろう。

戦場で戦う竹内を追うように、今度は武田泰淳が1944年6月に上海に赴くことになる。さらに武田と同じく雑誌『批評』の同人となっていた堀田善衛が上海に行くのは1945年3月のことである。

そのころ上海は国民党と共産党に加え、国際的な諜報機関が暗躍する場所で、日本軍占領下とはいえ、すでに無政府状態に近くなっていた。

それから間もなくして日本は敗戦を迎える。

このとき、竹内も武田も堀田も中国にいる。