宮崎市定『中国史』を読む(2) [歴史]

中国の中世についての概説。

(2)中世=三国時代から五代末まで

というのが、宮崎による時代区分である。すなわち紀元220年から960年までで、このなかには隋(581〜618)や唐(618〜907)の時代も含まれている。

中国の中世においては、古代に発展した貨幣経済が衰退し、自然物経済が復活し、それまで比較的自由だった人間関係が身分制へと後退した。いわば歴史の退行がみられた、と宮崎は書いている。

漢代には黄金が多かったが、黄金は先進国である西域との交易によって流出し、姿を消してしまう。それにともない、中国は全般に不景気となった。

「中世には中世なりの進歩が行われたとしても、経済的には退化し、悪化した時代」だった。そのため、中世は「古代に比して明るい社会とは決して言えない」というのが、宮崎の見方である。

この時代の特徴は豪族の荘園が増えることである。それにより、豪族の官僚化、貴族化が進み、差別的な階級社会が成立する。

地方に豪族が増えることによって、中国は古代の求心力を失って、分裂割拠の傾向が強まってくる。例外は唐王朝である。ただし、約300年の唐時代のうち、統一が保たれていたのは、国初から玄宗の末までの130年にすぎない、と宮崎はいう。

中国の中世を動かしたのは、皇帝ではなく貴族たちだった。貴族たちの信頼を失えば、帝王もその地位を保つことができなかった。

中世はまた異民族侵入の時代でもあった。五胡十六国時代しかり、南北朝時代しかり。隋唐は漢人王朝と称するが、異民族化した中国人によって率いられていた。唐の中ごろから、新たな異民族の侵入がはじまる。五代の短命王朝のうち三王朝は異民族系統だった。

中世の特徴を封建制と言い切るのは、西洋史を普遍化しすぎている、と宮崎はいう。封建制とは諸侯に所領を与え、分治する制度。重点は分治にあり、とうぜん皇帝の権力を前提としている。郡県制の対称にある。西洋のフューダリズムを封建と訳したことから混乱が生じたことを宮崎は指摘しているのだと思われる。ここでは、そのちがいに深入りすることはやめておいたほうがよさそうだ。

要するに、中国の中世を封建制という概念で説明することを宮崎は避け、むしろ貴族制という言い方を採用している。しかし、貴族制も特に時代性があるわけではない。

「中国中世の貴族は君主制の下にありながら極めて自主性の強かった点に特色がある」。しかし、「中世的な特色は、その封建制、又は貴族制それ自体の中に求むべきではなく、それが原来遠心的であり、分裂割拠な傾向を有する時代であった点に求むべきであった」。

規定の仕方にもよるが、西洋と中国の「中世」を比較するのは、どだい無理なのかもしれない。ヨーロッパの中世は750年ごろにはじまり、1250年ごろに終わる。これにたいし、宮崎のいう中世は220年から960年までを指す。これを同時代として考察するのは、かなり困難といえる。加えて、現在、歴史学での中世のとらえ方も、めまぐるしく変わりつつある。

そこで、宮崎は概説では西洋の封建制とはことなる中国の中世的社会の特徴を指摘するにとどめている。

六朝隋唐に荘や荘園と呼ばれるものが増えたことはたしかである。賎民も存在した。賎民は奴碑と部曲に分かれていた。奴碑が奴隷だとすれば、部曲は農奴のような存在である。奴碑は家族をもつことが認められず、部曲は家族生活を認められるとはいえ、荘園で労働する隷農にはちがいない。

唐の時代には、朝廷に官位をもつ者は、官位に応じて、広い土地を永世にわたって私有することができた。こうした荘園は部曲によって耕されていた。

けっきょく、中国の中世はどのような時代だったのか。宮崎はこう書いている。

〈社会の上層部には庶民から隔絶した高貴の家柄を誇る貴族があり、一方下層部には庶民から落伍して賎民扱いを受ける奴碑、部曲があり、特に部曲は三国の頃から現われて唐代に定着するものなので、中国中世は身分制の徹底した時代と称してもよいと思う。〉

そこに近世の覚醒がはじまる。

(3)近世=北宋から清末まで(960〜19世紀半ば)

宮崎の規定する中国の近世は、世界史的にみれば、早くはじまり、長くつづくとされるのが特異かもしれない。

中世の貴族は、唐末から五代にかけて戦乱がつづいたことによって没落する。戦乱によって、貴族制は土台から崩れ去った。代わって登場するのが、近世の士大夫階級だ、と宮崎はいう。

国家の性格も武力から財政に重点が移る。官僚も武官より文官が重用されるようになった。科挙によって採用された官僚は、まず地方官に任命され、その実力をためされた。天子も安閑とはしておられず、国の運営に心をくだかねばならなかった。

この時代は、ふたたび流通経済が活発になった。隋代に開発された大運河が南北の大幹線として、一般人民にも開放された。都市は商業都市として発展しはじめる。政府は利益の大きな商品(たとえば塩)を政府の専売品とし、これを扱う商人を特許商人として、高額の益金を政府に納めさせ、それを軍事費にあてていた。

商業の拡大は経済界に空前の好景気をもたらした。その背景には生産技術の革新があった。石炭は唐末から利用されはじめていたが、そのうちコークスや炭団がつくられるようになった。炭団は都市の厨房や暖炉に、コークスは製鉄に利用された。鉄は農具、工具、武器にとって不可欠な材料だった。銅銭をつくるのにも鉄は必要だったという。

中国の鉄は、政府の禁令にもかかわらず、海外に輸出された。陶磁器や絹織物は中国の特産品として海外でも珍重された。その見返りとして流入したのが銀塊である。中国において銀塊は次第に貨幣として利用されるようになる。

経済面だけではない。文化面でも大きな飛躍が見られた。世界の3大発明とされる火薬、羅針盤、活字印刷が普及するのは、宋の時代からである。文学や経学が復活し、絵画、とりわけ風景画が世界の最高水準に達した。中国文化の発展にはイスラム世界が大きく寄与したことを宮崎は強調している。

モンゴル族が西アジアを征服すると、今度は中国文化が西アジアに流入していく。ヨーロッパ世界は、西アジアのイスラム文化から強い影響を受けてきた。そこには間接的に中国の文化が投影されていた。さらに17、18世紀になると、中国の山水画が直接ヨーロッパに紹介され、それにより西洋風景画が確立した、と宮崎はみる。

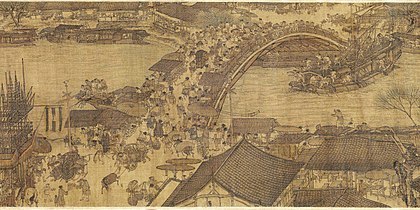

[清明上河図(12世紀)は北宋の都、開封のにぎわいをえがいている]

だが、中国文化は宋代にほぼ完成の域に達し、それ以後は停滞していく。 北宋の末年、景気は頂点に達し、それ以降、一転して下降に向かった。

モンゴル族によって、南宋政権は北の金王朝とともに滅び、元王朝が成立する。だが、元は長続きしない。明王朝が成立すると、一時景気は上昇するが、その後、沈滞と回復をくり返し、全体として下降傾向がつづく。そこへ北方から満洲族が侵入すると、明はひとたまりもなく滅亡する。

清王朝のもとで、中国社会は徐々に経済態勢を立て直し、康煕帝から乾隆帝の時代にかけて、経済は上向きに転じる。だが、その後、アヘンが流入し、銀塊が流出すると、不景気が進行した。生産活動が停滞すると、失業者が増え、治安がみだれ、世上は騒然となった。

近世は古代を受け継いで統一的傾向が強かった。しかも、その傾向のなかに次第に民族主義的な自覚が生まれてくることが特徴だった、と宮崎は記している。

(4)最近世=中華民国以後

宮崎によると、最近世とは近代のことだ。すると、近世と近代とはどう異なるのだろう。

近世において中国はまだ西洋の影響をさほど受けていない。ところが、近代になると、西洋では産業革命がおこり、あらゆる面で、飛躍的な発見や発明が相次いだ。そこで、中国もその影響を受けざるをえなくなってくる。

その意味で、近代は西洋化の時代にほかならなかった。その起点となったのがアヘン戦争である。中国が西洋化に抵抗したのにたいし、日本は西洋化を受けいれることによって、「中国のように大なる犠牲を払うことなく、世界の大勢に順応することができた」。

おもしろいのは、宮崎がこう指摘していることである。

〈中国は最近世になって、従来と異なった点は初めて近代的国家の形態を取るに至ったことである。それまでの皇帝制度は、いわゆる国家なるものを超越した世界国家であり、対立する外国の存在を認めず、外国は理念として中国の属国たるべきものであった。対立する外国がないから従って、外国と対立する中国という国家もないはずである。そこに清朝までの中国は、外国との間に国境がなかったという説も唱えられる理由があった。〉

清朝が倒れたあと、中国は諸外国と同じ性質の近代国家にならざるをえなかった、と宮崎は書いている。

とはいえ、最近の中国は、なぜか清朝以前の錯覚に逆戻りしているような印象を受けてしまう。

概説は以上。次回からはいよいよ本編にはいる。まずは古代史だ。