マックス・ウェーバー『一般社会経済史要論』 を読む(1) [商品世界論ノート]

マックス・ウェーバーは当時スペイン風邪と呼ばれたインフルエンザのため、1920年6月に56歳で亡くなった。3年前の1917年にはロシア革命が発生している。ヒトラーがミュンヘン一揆をおこすのは、ウェーバーの死から3年後の1923年である。

本書は1919年から20年にかけての冬学期にミュンヘン大学でおこなったウェーバーの講義を、本人のメモや聴講した学生の筆記にもとづいて再現したかれの最後の講義録である。

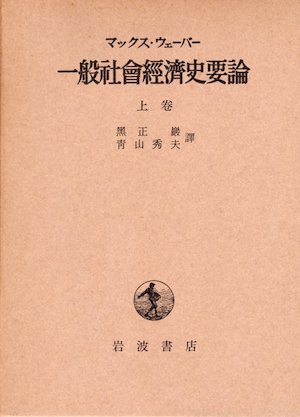

ドイツで原著が発行されたのが1924年、日本では1927年に黒正巌(こくしょう・いわお)の訳で岩波書店から刊行された。それを敗戦後に青山秀夫が改訳して、1954年に岩波書店から再刊されたのが本書となった。1946年夏に最初の訳稿をザラ紙の原稿用紙に浄書したのが、学生の森嶋通夫らだったというあたりが、ちょっと感動を誘う。

ぼくが持っているのは1977年発行の第20刷で、どうやら会社にはいって営業の仕事をしているころに、小遣いで買ったものとみえる。しかし、買っただけで満足した気分になり、その後、今日までうん十年間、目を通さないまま過ごしてきた。

このままツンドク本で終わらせるのは惜しい。ウェーバー最後の講義録がいったいどういうものだったのか、ちょっと知りたくなった。ちょっと、というのがミソで、要するに、わかるところだけを飛ばし読みしてみようと思った次第である。根気がどこまでつづくかわからない。

日本語版で上下巻からなる本書は緒論と4章で構成されている。

緒 論 概念上の予備的注意

第1章 家計、氏族、村落および荘園──農業制度

第2章 資本主義的発展の開始にいたるまでの工業および鉱業

第3章 前資本主義時代における財貨および貨幣の流通

第4章 近代資本主義の成立

訳者の青山秀夫は読者に第4章から読むことを勧めている。肝心なことはここに述べられており、あとは学問的、あるいは煩雑な議論が多いと判断したためだろう。

それはそのとおりかもしれないのだが、幸い、当方はひまである。ひまにまかせて、頭から順に読んでみることにする。ただし、一知半解の斜め読みにはちがいない。

本書がウェーバーの全業績のうち、どの程度の内容をもつかは、専門家ではないぼくにはわからない。また経済史学からどう評価されているかも知らない。以下は、あくまでも素人じいさんの勝手な読書メモであることをおことわりしておく。

まず緒論から。ウェーバーの言い方は厳密さにこだわる分、むずかしいのだが、ここではできるだけ簡単に言い換えてみよう。

経済とは効用に関連する事象である。そのため、経済において物財が問われるとしても、それは物財が効用にかかわるかぎりにおいてであるというような言い方をウェーバーはしている。物財そのものは講義の対象としないというわけだ。

人間の行動は、経済にかかわるときに経済行為となる。したがって、芸術家も軍人も経済にかかわる計算をしているときには、経済行為をしていることになる。逆にここでは、経済の範囲が広げられている。

経済行為には処分すること(売ること)が含まれる。労働者は自分で自分の労働力を処分する(売る)。しかし、工場のなかでは、労働者はもはや単なる技術的労働手段と化してしまう。講義では労働者の問題も扱われることが示唆されている。

経済には暴力や強制がつきものである。だが、それを経済行為とは呼ばない。経済行為とは、あくまでも平和的手段でもってする獲得(あるいは処分)の努力を指す、とウェーバーはいう。

ウェーバーは講義で扱う経済の範囲をさらに規定していく。

経済行為はまた、かぎられた手段で種々の主要目的を比較し、合理的な選択をおこなう行動を意味する。

経済の主体は個とはかぎらない。持続的に経済的目的を追求する団体もある(たとえば企業)。この団体が閉鎖的であるのは、その指導者が団体自身によって決められるからである。

これにたいし、外部から経済集団に干渉し、それを規制する秩序維持団体も存在する(たとえば国家や自治体)。

経済行為の目的は、獲得した効用を適切に配分することである。効用はただちに消費されるとはかぎらない。効用を有する中間財を運送し、生産に回すこともある。そうした判断をおこなうのは、個人だけではない。団体の場合もある。

交換だけが経済行為ではない。経済統制を目的とする場合は、たとえば戦時経済組織のような管理的性格をもつ団体、あるいは漁業組合や森林組合のような調整的性格をもつ団体がつくられる。

交換は偶発的交換と市場交換に分類される。偶発的交換は最古の形態で、たまたま余剰ができた場合などに発生する。市場交換は市場での交換そのものが目的である。経済全体を通じて市場交換が支配的になった場合に流通経済が生まれる。市場交換は価格闘争という平和闘争を経て、たがいの妥協に達しようとするものだといえる。

市場は形式的に統制される(価格が自由な競争にゆだねられる)こともあるし、実質的に統制される(たとえば高価格あるいは低価格が維持される)こともある。

交換は実物交換と貨幣交換にわかれる。貨幣交換が成立することで、流通経済ははじめて正常に機能するようになる。

現在では貨幣は交換手段であると同時に支払手段でもある。しかし、かつては交換手段と支払手段が分離されていたこともある。たとえばアフリカでは牛が支払手段として用いられていたが、それは交換手段ではなかった。モンゴルでは紙幣が交換手段として用いられたが、税の支払いに紙幣を使うことはできなかった。

貨幣が使用されない経済を実物経済、貨幣の使用をともなう経済を貨幣経済と呼ぶ。営利経済にとっても家計にとっても貨幣経済の意義は大きい。

家計(家政)と営利経済は一切の経済のふたつの根本類型である、とウェーバーは強調する。家計が需要の充足をめざすのにたいし、営利経済(企業活動)は市場における利潤獲得をめざす。

家計は財産と所得から成り立っており、それらは貨幣によって評価される。いっぽう企業がめざすのは収益性であり、期首の資本計算と期末の資本計算を対照して、利潤もしくは損失を確定する。

いまでは家計と企業は分離され、別々の継続的行為となっている。しかし、15世紀くらいまでは、たとえばメディチ家にみられるように、家計と営利経済は分離されていなかった。だが、現在では分離が原則である。家計が限界効用を目的とするのにたいし、営利経済はあくまでも収益性を目的とする。

しかし、家計であれ営利経済であれ、その根本が貨幣経済におかれていることはいうまでもない。貨幣経済の形式的合理性は否定しがたい。社会主義は普遍的統計による実物計算を提案しているが、それが貨幣計算の形式的合理性に代わりうるとは思えない、とウェーバーは断言している。

今日の経済生活においては、人は職業(仕事)ごとに分化され、編制(統合)されている、とウェーバーはいう。

経済的にみると、その仕事の内容は、労働を指導することと労働を行うことに分かれる。

労働給付(労働力)はどのように振り分けられ、結合されるのか。労働力のかたちは、いくつか分類が可能だ、とウェーバーはいう。

(1)兼業と専業

(2)単純協働と複雑協働=たとえば多くの人が一緒になって大きな荷物を担うのは単純協働で、オーケストラによる演奏は複雑協働だ

(3)労働手段(設備)を利用する労働と、労働手段=道具、装置、機械をつくる労働

次に、社会経済的観点からみて、労働給付(労働力)がいかに編制されるかという問題がある。

(1)ひとつの経済単位内でも、たとえば大家族共同体の場合と工場やトラストの場合とでは労働力の編制が異なる。

(2)自律的な流通経済をもつ経済社会の場合と、支配服従関係にある共同体(たとえばインドの村落や中世の荘園、カルテルなど)の場合でも、労働力の編制が異なる。

次に経済における専有(権利としての所有)が検討される。そうした専有には、3つのものが考えられる、とウェーバーはいう。

(1)労働地位の専有

(2)物的獲得手段の専有

(3)指導的地位の専有

まず(1)の労働地位についていうと、自由労働と不自由労働という対極が想定される。個々の労働者が自由に労働力を売ることが出来るときには、自由な労働市場が成立している。これにたいし、不自由労働とは、労働者自体がその所有者によって専有されているときの労働を指している。またカースト制のインドなどでは、世襲によって仕事が定められている。

次に(2)の物的獲得手段についていうと、労働者が専有する場合と労働者以外の所有者が専有する場合とが考えられる。労働者が専有する場合も、個人が専有する場合と、たとえばミールのような共同体が専有する場合がある。いっぽう、労働者以外の所有者が物的獲得手段を専有するときには、労働者はそれから分離されている。近代の資本主義企業がこの例であることはいうまでもないが、エジプト新王国のファラオの大経済や古代・中世の荘園の場合もこれにあたるといえるだろう。

さらに(3)の指導的地位についていうと、指導的地位が生じるのは、物的獲得手段から労働者が分離されたときである。物的獲得手段の所有は企業者機能を創出する。所有と指導が分離すると、資本と経営が分離され、金利生活者と経営者が生まれる。家計と営利経済は分離されるが、資本が非合理的に経営に介入する余地は残る。

ウェーバーは緒論の最後に経済史の課題について、こう述べる。

ある時代において、経済的資源(資本、労働)はいかに配分され、いかに専業化され、いかに結合されているか。技術の水準はどうか。所有関係(階級の問題)はどうか。

経済的資源は家計(家産)的に利用されているか、それとも営利的に利用されているか。

経済生活はいかにして非合理性から合理性への道を歩んだのか。

これらを探究するのが、経済史の課題である。

歴史は旧来の慣行を踏襲するから、歴史には呪術的・宗教的要素や政治的要素、身分的要素などが常にはいりこむものだ。これにたいし、現代の純粋な経済生活は、ただ経済的観点から態度を決定し、高度の経済的合理性を有するものであるはずだ。

だが、この形式的合理性のなかに、過去から引き継いだ非合理性(財産や投機への関心などもそうだが)がはいりこんでいることは否定しがたい。社会主義者が非難するのは、そうした非合理的要素だ、とウェーバーはいう。

緒論を締めくくるに当たって、ウェーバーは経済史は文化全体の歴史ではないことを強調している。文化全体の歴史は経済史からの流出物でもその函数でもない。ただ、いかなる文化の重要な領域を対象とするさいにも、経済史という下部構造の知識を無視して、有効な研究はなしえないだろう、と述べている。

こうして、いよいよウェーバーの社会経済史講義がはじまる。