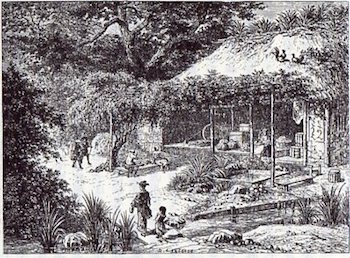

日本人と信仰──渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(7) [くらしの日本史]

外国人観察者からみれば、幕末の日本は「昆虫や危険な爬虫類の王国」だった。ネズミを捕るのが下手なネコがだいじにされているかと思えば、街の犬もわが物顔でのさばっていた。

日本の馬は癖が悪いので有名だった。たいていの馬は調教されていなかった。乗馬のうまい日本人は少なかったという。

イザベラ・バードは、日本の馬が性悪なのは、あまやかされて増長しているからだと書いている。

しかし、馬を人間並みに扱うのは、昔からの習慣だった。何といっても馬は家族の一員だった。日本人は牡馬を去勢したりしなかったし、馬勒(ばろく)をつけたりするのもいやがった。日本では馬を機械のように使役する習慣がなかったのである。

馬が酷使されるのは、明治にはいってからで、とりわけ北海道の開拓においてだったという。

もちろん牛馬を殺して食べる習慣はなかった。それは殺生を戒める仏教思想があったからではない。何よりも家畜が家族の一員だったからだ、と著者はいう。

鶏を飼うのも、その肉を食べるためではなく、玉子をとるためだった。

日本人は牛乳も飲まなかった。牛乳は子牛のものだった。牛は農耕や運搬で、家族のために存分にはたらいてくれる存在だった。

著者はこう書いている。

〈徳川期の日本人にとっても、動物はたしかに分別のない畜生だった。しかし同時に、彼らは自分たち人間をそれほど崇高で立派なものとは思っていなかった。人間は獣よりたしかに上の存在だろうけれど、キリスト教的秩序観の場合のように、それと質的に断絶してはいなかった。草木国土悉皆成仏という言葉があらわすように、人間は鳥や獣とおなじく生きとし生けるものの仲間だったのである。〉

それでは、人間にたいしてはどうだろう。

日本人の思いやりは、肉親、仲間、隣人、同僚だけにしか向けられておらず、日本人にはヒューマニズム思想がないと感じた外国人もいる。

日本人は死ぬことを何とも思っていない、どんな災難にあってもニコニコしているというのが、外国人からみた日本人の印象だった。さらに、前に述べたように、日本人は鳥や獣を自分たちの仲間とみていた。化け物や妖怪の存在も、ほんきで信じていた。

日本人は自然と戦わなかった。自然を愛で、自然とともにくらしていたのだといってよい。

著者はいう。たしかに、過去の「野蛮な」文明を捨て、近代化の道を歩まなければ、日本は19世紀末の国際社会で生き残っていけなかっただろう。しかし、すでに消え去った文明は「ひとつの、生きるに値する世界だった」と。

その世界に立ち入るのは、まるで藪こぎをするようなものなのだが、次に著者が探索するのは、日本の「信仰と祭」についてである。

外国人観察者は、日本人には宗教心が薄いと感じた者が多かった。米国公使のタウンゼント・ハリスは「この国の上流階級の者は、実際はみな無神論者であると私は信ずる」と書いている。神社、仏閣は多いのに、そこを訪れるのはほとんどが庶民で、武士は社寺に見向きもしなかった。それは、武士階級には、たぶんに儒教思想と現世主義が浸透していたためだ、と著書はいう。

キリスト教的な唯一神の信仰に自己の根拠を見いだしていた西洋人からすれば、日本人はきわめて非宗教的とみえ、膨大な寺社はどこもまるで娯楽センターのようで、巡礼は物見遊山のように思われた。

しかし、日本人に宗教心がないというのは、誤解だった。

香港から日本にやってきた、英国人のスミス主教は、迷信と現世利益と娯楽の混ざりあった日本の宗教を批判していたが、日本の寺社が堅苦しい場ではなく、子どもたちの遊び場になっているのに気づいた。

実業家のエミール・ギメは、明治になって浅草寺を訪れたとき、仏教が「感じのよい、心安い、気むずかしくない、ギリシャ人の宗教に似ていて、煩わしくない、楽しむことを少しも妨げない宗教」だと感じた。

おそらく日本人と宗教というテーマを論じだしたら、それこそきりがない。

著者もそこには深入りしていない。

ただ、こういうことはいえる。キリスト教が神への信仰にもとづき、永遠の生命を求める厳しさにあふれていたのにたいし、日本の信仰は何かにすがることで、一家のなごやかなつながりと存続を願うという点で、おだやかな諦念に満ちていた。遠い神と近い仏は一体となって、一家を見守っていたのである。

最後の章には「心の垣根」という題がつけられている。

幕末の日本にやってきた西洋人が見たのは、混沌や無秩序ではなく、むしろ平和と安らぎの世界だった、と著者は書いている。

「人びとを隔てる心の垣根は低かった。彼らは陽気でひとなつこくわだかまりがなかった」

カッテンディーケは、「日本人の性格には、たしかにユーモアと滑稽さ」があると記している。日本人は苦難にさいしても平然とし、辛抱強かった。

そのいっぽうで、多くの外国人観察者が、日本人には高尚な精神主義、高い理想、絶対的な美と幸福への衝動が欠けていると感じていた。つまり、日本人は具体的なこと、現実的なことに強い興味をいだくのに、形而上的、観念的な問題にほとんど関心を示さないと思っていた。

平気でうそをついたり、旅の恥はかきすてで、いっこうにかまわなかったりするのも、日本人の特徴だった。日本人には無責任でお調子者のところがあった。どこかで、人間という存在は吹けばとぶようなものと感じているふしがあった。『東海道中膝栗毛』は、そんな人の世界をえがいている。

無責任でお調子者というのは、個の自覚がないことを意味する。しかし、「個」、すなわち、おのれの存在というのはいったい何だろう。それは、心の垣根が高いことでもある。そして、近代という時代は、人に個であること、すなわち「感情と思考と表現を、人間の能力に許される限度まで深め拡大して飛躍させ」ることを求めていた、と著者はいう。

江戸の文明は、近代に生き残ることのできない文明だった。

著者は何度もくり返すように、こう書いている。

〈幕末に異邦人たちが目撃した徳川後期文明は、ひとつの完成の域に達した文明だった。それはその成員の親和と幸福感、あたえられた生を無欲に楽しむ気楽さと諦念、自然環境と月日の運行を年中行事として生活化する仕組みにおいて、異邦人を讃嘆へと誘わずにはいない文明であった。しかしそれは滅びなければならぬ文明であった。〉

江戸を眺めることは、現代を見つめることでもあるのだ。

日本の馬は癖が悪いので有名だった。たいていの馬は調教されていなかった。乗馬のうまい日本人は少なかったという。

イザベラ・バードは、日本の馬が性悪なのは、あまやかされて増長しているからだと書いている。

しかし、馬を人間並みに扱うのは、昔からの習慣だった。何といっても馬は家族の一員だった。日本人は牡馬を去勢したりしなかったし、馬勒(ばろく)をつけたりするのもいやがった。日本では馬を機械のように使役する習慣がなかったのである。

馬が酷使されるのは、明治にはいってからで、とりわけ北海道の開拓においてだったという。

もちろん牛馬を殺して食べる習慣はなかった。それは殺生を戒める仏教思想があったからではない。何よりも家畜が家族の一員だったからだ、と著者はいう。

鶏を飼うのも、その肉を食べるためではなく、玉子をとるためだった。

日本人は牛乳も飲まなかった。牛乳は子牛のものだった。牛は農耕や運搬で、家族のために存分にはたらいてくれる存在だった。

著者はこう書いている。

〈徳川期の日本人にとっても、動物はたしかに分別のない畜生だった。しかし同時に、彼らは自分たち人間をそれほど崇高で立派なものとは思っていなかった。人間は獣よりたしかに上の存在だろうけれど、キリスト教的秩序観の場合のように、それと質的に断絶してはいなかった。草木国土悉皆成仏という言葉があらわすように、人間は鳥や獣とおなじく生きとし生けるものの仲間だったのである。〉

それでは、人間にたいしてはどうだろう。

日本人の思いやりは、肉親、仲間、隣人、同僚だけにしか向けられておらず、日本人にはヒューマニズム思想がないと感じた外国人もいる。

日本人は死ぬことを何とも思っていない、どんな災難にあってもニコニコしているというのが、外国人からみた日本人の印象だった。さらに、前に述べたように、日本人は鳥や獣を自分たちの仲間とみていた。化け物や妖怪の存在も、ほんきで信じていた。

日本人は自然と戦わなかった。自然を愛で、自然とともにくらしていたのだといってよい。

著者はいう。たしかに、過去の「野蛮な」文明を捨て、近代化の道を歩まなければ、日本は19世紀末の国際社会で生き残っていけなかっただろう。しかし、すでに消え去った文明は「ひとつの、生きるに値する世界だった」と。

その世界に立ち入るのは、まるで藪こぎをするようなものなのだが、次に著者が探索するのは、日本の「信仰と祭」についてである。

外国人観察者は、日本人には宗教心が薄いと感じた者が多かった。米国公使のタウンゼント・ハリスは「この国の上流階級の者は、実際はみな無神論者であると私は信ずる」と書いている。神社、仏閣は多いのに、そこを訪れるのはほとんどが庶民で、武士は社寺に見向きもしなかった。それは、武士階級には、たぶんに儒教思想と現世主義が浸透していたためだ、と著書はいう。

キリスト教的な唯一神の信仰に自己の根拠を見いだしていた西洋人からすれば、日本人はきわめて非宗教的とみえ、膨大な寺社はどこもまるで娯楽センターのようで、巡礼は物見遊山のように思われた。

しかし、日本人に宗教心がないというのは、誤解だった。

香港から日本にやってきた、英国人のスミス主教は、迷信と現世利益と娯楽の混ざりあった日本の宗教を批判していたが、日本の寺社が堅苦しい場ではなく、子どもたちの遊び場になっているのに気づいた。

実業家のエミール・ギメは、明治になって浅草寺を訪れたとき、仏教が「感じのよい、心安い、気むずかしくない、ギリシャ人の宗教に似ていて、煩わしくない、楽しむことを少しも妨げない宗教」だと感じた。

おそらく日本人と宗教というテーマを論じだしたら、それこそきりがない。

著者もそこには深入りしていない。

ただ、こういうことはいえる。キリスト教が神への信仰にもとづき、永遠の生命を求める厳しさにあふれていたのにたいし、日本の信仰は何かにすがることで、一家のなごやかなつながりと存続を願うという点で、おだやかな諦念に満ちていた。遠い神と近い仏は一体となって、一家を見守っていたのである。

最後の章には「心の垣根」という題がつけられている。

幕末の日本にやってきた西洋人が見たのは、混沌や無秩序ではなく、むしろ平和と安らぎの世界だった、と著者は書いている。

「人びとを隔てる心の垣根は低かった。彼らは陽気でひとなつこくわだかまりがなかった」

カッテンディーケは、「日本人の性格には、たしかにユーモアと滑稽さ」があると記している。日本人は苦難にさいしても平然とし、辛抱強かった。

そのいっぽうで、多くの外国人観察者が、日本人には高尚な精神主義、高い理想、絶対的な美と幸福への衝動が欠けていると感じていた。つまり、日本人は具体的なこと、現実的なことに強い興味をいだくのに、形而上的、観念的な問題にほとんど関心を示さないと思っていた。

平気でうそをついたり、旅の恥はかきすてで、いっこうにかまわなかったりするのも、日本人の特徴だった。日本人には無責任でお調子者のところがあった。どこかで、人間という存在は吹けばとぶようなものと感じているふしがあった。『東海道中膝栗毛』は、そんな人の世界をえがいている。

無責任でお調子者というのは、個の自覚がないことを意味する。しかし、「個」、すなわち、おのれの存在というのはいったい何だろう。それは、心の垣根が高いことでもある。そして、近代という時代は、人に個であること、すなわち「感情と思考と表現を、人間の能力に許される限度まで深め拡大して飛躍させ」ることを求めていた、と著者はいう。

江戸の文明は、近代に生き残ることのできない文明だった。

著者は何度もくり返すように、こう書いている。

〈幕末に異邦人たちが目撃した徳川後期文明は、ひとつの完成の域に達した文明だった。それはその成員の親和と幸福感、あたえられた生を無欲に楽しむ気楽さと諦念、自然環境と月日の運行を年中行事として生活化する仕組みにおいて、異邦人を讃嘆へと誘わずにはいない文明であった。しかしそれは滅びなければならぬ文明であった。〉

江戸を眺めることは、現代を見つめることでもあるのだ。

田園都市、江戸──渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(6) [くらしの日本史]

行けども行けども終わらぬ感じだ。すこしくたびれてきた。それでも、いくらかでも前に進みたいと思う。

幕末から明治はじめに日本にやってきた外国人を驚かせたのは、市街が子どもであふれていたことだという。しかも、子どもはとてもだいじにされていた。

日本の子どもはやっかいで、腕白だと感じた人もいるし、とてもおとなしいと思った人もいる。感じ方はまさに人さまざまだ。

子どもが大人のまねをして遊ぶのは、どこの国も同じだろう。おもちゃの品数は豊富だった。姉か兄が、赤ん坊をおぶっている光景はよく見かけられたという。

いずれにせよ、外国人は、日本の子どもはかわいいと思ったのである。

「かつてこの国の子どもが、このようなかわいさで輝いていたというのは、なにか今日の私たちの胸を熱くさせる」と、著者は書いている。

しかも、子どもたちは礼節と慈悲に満ちていた。そういう日本の子どもたちも、いまは消えてしまったのだ。

そして、大人たちも、こうした子どもたちをいとしがり、かわいがっていた。当時の子どもたちは、西洋の上流階級のように純粋培養されていたわけではない。

「欧米人の眼からすれば、この時代の日本人の子育てはあまりに非抑圧的で、必要な陶冶と規律を欠くように見えた」と、著者は論じている。

日本ではかつて「子育てがいちじるしく寛容な方法で行われ」ていたのである。

日本は「子どもの天国」だと評した外国人もいる。この時代にくらべると、いまの子どもたちは、ちいさいころから競争社会に巻きこまれ、たいへんだと思わないわけにはいかない。

次の章は「風景とコスモス」と題されている。

幕末に日本を訪れた欧米人は、日本の風景の美しさに魅了されたという。

かれらはその美しさを、ことばを尽くして絶賛している。

自然は自然として、そのまま投げだされていたわけではない。欧米人がみたのは、江戸という時代がつくりあげた自然である。それはイギリスでも、ほかの東洋諸国でも見られない自然だった。

かれらは茅葺屋根の美しさに見とれた。屋根の上には百合や菖蒲、イチハツの花が咲いていた。いわゆる芝棟である。

どの村もまるで公園や庭園のようにみえたという。

[江戸近郊の農家]

明治半ばに英国公使夫人として来日したメアリ・フレイザーは、日本の海や山の美しさに心奪われた。森林がよく保護され、鳥が多く、人に馴れていることも驚きだった。

「江戸はまさに鳥類の天国だった」と著者は指摘している。

江戸は大都市であるにもかかわらず、世界のどの都市にも似ていなかった。それは都市であると同時に田園だった。そびえたつ建物はどこにもない。

江戸は海と田園に囲まれ、高い山並みと壮麗な富士山を背後に控えた、はてしない村のように思えた。

江戸近郊の王子は、外国人が一度は訪れる名所だったという。そこには森に包まれた、みごとな村が横たわっていた。高台に登ると、目の前に江戸の光景が広がっていた。

[王子の風景]

著者はこう書いている。

〈[江戸は]ユーニークな田園都市だった。田園化された都市であると同時に、都市化された田園だった。これは当時、少なくともヨーロッパにも中国にも、あるいはイスラム圏にも存在しない独特な都市のコンセプトだった。〉

それは江戸という文明がつくりだした光景である。

人びとは自然と親和関係を保ちながら暮らしていた。

生活のなかに自然の美が取りこまれていたのだ。

[江戸近郊の茶屋]

だが、そうした江戸の魅力は、明治になるとたちまち失われていく。

江戸時代の日本人は、四季折々の行楽を楽しんでいた。外国人観察者が驚いたのは、それが貴族の趣味ではなく、庶民全般に広がっていたことである。

なかでも、最大の楽しみは花見だった。幕末の江戸では、桜見物の中心は、かつての飛鳥山から向島に移っていた。こまるのは、酔っ払いが多かったことである。

楽しむのは桜だけではない。梅、椿、つつじ、ぼたん、ふじ、菊、かえで。季節ごとに楽しみはある。すべて、江戸の文化がつくりあげた自然の光景だ。

江戸に花の文化が発達したのは、大名や旗本、寺社に庭園がつくられたためだという。

「江戸には、大名屋敷に付随する庭園だけでも千を数え、そのうち後楽園、六義園クラスのものが三百あった」というから驚く。

花への愛好は、上流階級だけではなく、庶民のあいだにも広がっていた。

「花卉(かき)への愛好が社会の隅々にまで下降するにつれて、徳川後期には、菊、朝顔、桜草、花菖蒲、万年青(おもと)など草本花卉が次々と流行を繰り返した」

日本人が好んだのは花だけではない。雪や虫の名所もあり、神社仏閣や高台や川や海もあり、月見も楽しんでいた。

著者によれば、「その頃の人の心はこういう歳時記的なリズムで鼓動していた」。

そして、月を含めて四季の景物は、当時の人びとの心に詩を呼びさました。

江戸の時代に生きた人びとは、けっして不幸ではなかった、と著者はいう。

〈徳川後期の文明は世界を四季の景物の循環として編成し、その循環に富貴貴賤を問わず人びとの生を組み入れ、その循環の年々の繰り返しのうちに、生のよろこびと断念を自覚させ、生の完結へと導くものだった。〉

そうした景観やくらしぶりは、時代とともにすっかり失われてしまう。

近代はいちがいに否定できないけれど、江戸のよさは本書からもしみじみと伝わってくる。

幕末から明治はじめに日本にやってきた外国人を驚かせたのは、市街が子どもであふれていたことだという。しかも、子どもはとてもだいじにされていた。

日本の子どもはやっかいで、腕白だと感じた人もいるし、とてもおとなしいと思った人もいる。感じ方はまさに人さまざまだ。

子どもが大人のまねをして遊ぶのは、どこの国も同じだろう。おもちゃの品数は豊富だった。姉か兄が、赤ん坊をおぶっている光景はよく見かけられたという。

いずれにせよ、外国人は、日本の子どもはかわいいと思ったのである。

「かつてこの国の子どもが、このようなかわいさで輝いていたというのは、なにか今日の私たちの胸を熱くさせる」と、著者は書いている。

しかも、子どもたちは礼節と慈悲に満ちていた。そういう日本の子どもたちも、いまは消えてしまったのだ。

そして、大人たちも、こうした子どもたちをいとしがり、かわいがっていた。当時の子どもたちは、西洋の上流階級のように純粋培養されていたわけではない。

「欧米人の眼からすれば、この時代の日本人の子育てはあまりに非抑圧的で、必要な陶冶と規律を欠くように見えた」と、著者は論じている。

日本ではかつて「子育てがいちじるしく寛容な方法で行われ」ていたのである。

日本は「子どもの天国」だと評した外国人もいる。この時代にくらべると、いまの子どもたちは、ちいさいころから競争社会に巻きこまれ、たいへんだと思わないわけにはいかない。

次の章は「風景とコスモス」と題されている。

幕末に日本を訪れた欧米人は、日本の風景の美しさに魅了されたという。

かれらはその美しさを、ことばを尽くして絶賛している。

自然は自然として、そのまま投げだされていたわけではない。欧米人がみたのは、江戸という時代がつくりあげた自然である。それはイギリスでも、ほかの東洋諸国でも見られない自然だった。

かれらは茅葺屋根の美しさに見とれた。屋根の上には百合や菖蒲、イチハツの花が咲いていた。いわゆる芝棟である。

どの村もまるで公園や庭園のようにみえたという。

[江戸近郊の農家]

明治半ばに英国公使夫人として来日したメアリ・フレイザーは、日本の海や山の美しさに心奪われた。森林がよく保護され、鳥が多く、人に馴れていることも驚きだった。

「江戸はまさに鳥類の天国だった」と著者は指摘している。

江戸は大都市であるにもかかわらず、世界のどの都市にも似ていなかった。それは都市であると同時に田園だった。そびえたつ建物はどこにもない。

江戸は海と田園に囲まれ、高い山並みと壮麗な富士山を背後に控えた、はてしない村のように思えた。

江戸近郊の王子は、外国人が一度は訪れる名所だったという。そこには森に包まれた、みごとな村が横たわっていた。高台に登ると、目の前に江戸の光景が広がっていた。

[王子の風景]

著者はこう書いている。

〈[江戸は]ユーニークな田園都市だった。田園化された都市であると同時に、都市化された田園だった。これは当時、少なくともヨーロッパにも中国にも、あるいはイスラム圏にも存在しない独特な都市のコンセプトだった。〉

それは江戸という文明がつくりだした光景である。

人びとは自然と親和関係を保ちながら暮らしていた。

生活のなかに自然の美が取りこまれていたのだ。

[江戸近郊の茶屋]

だが、そうした江戸の魅力は、明治になるとたちまち失われていく。

江戸時代の日本人は、四季折々の行楽を楽しんでいた。外国人観察者が驚いたのは、それが貴族の趣味ではなく、庶民全般に広がっていたことである。

なかでも、最大の楽しみは花見だった。幕末の江戸では、桜見物の中心は、かつての飛鳥山から向島に移っていた。こまるのは、酔っ払いが多かったことである。

楽しむのは桜だけではない。梅、椿、つつじ、ぼたん、ふじ、菊、かえで。季節ごとに楽しみはある。すべて、江戸の文化がつくりあげた自然の光景だ。

江戸に花の文化が発達したのは、大名や旗本、寺社に庭園がつくられたためだという。

「江戸には、大名屋敷に付随する庭園だけでも千を数え、そのうち後楽園、六義園クラスのものが三百あった」というから驚く。

花への愛好は、上流階級だけではなく、庶民のあいだにも広がっていた。

「花卉(かき)への愛好が社会の隅々にまで下降するにつれて、徳川後期には、菊、朝顔、桜草、花菖蒲、万年青(おもと)など草本花卉が次々と流行を繰り返した」

日本人が好んだのは花だけではない。雪や虫の名所もあり、神社仏閣や高台や川や海もあり、月見も楽しんでいた。

著者によれば、「その頃の人の心はこういう歳時記的なリズムで鼓動していた」。

そして、月を含めて四季の景物は、当時の人びとの心に詩を呼びさました。

江戸の時代に生きた人びとは、けっして不幸ではなかった、と著者はいう。

〈徳川後期の文明は世界を四季の景物の循環として編成し、その循環に富貴貴賤を問わず人びとの生を組み入れ、その循環の年々の繰り返しのうちに、生のよろこびと断念を自覚させ、生の完結へと導くものだった。〉

そうした景観やくらしぶりは、時代とともにすっかり失われてしまう。

近代はいちがいに否定できないけれど、江戸のよさは本書からもしみじみと伝わってくる。

日本の女たち──渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(5) [くらしの日本史]

幕末の日本にやってきた西洋人を仰天させたのは、裸と混浴である。男はともかく、女も平気で裸になった。キリスト教徒の道徳感覚からすれば、とても信じられない光景だった。

とくに驚いたのは混浴と行水である。ある外国人は、日本の女には羞恥心がないと記した。しかし、恥ずべきだったのは、むしろ女の裸をしげしげと眺めた外国人のほうではなかったか、と著者はコメントしている。

夏の暑い季節に、男がふんどし一丁の姿でいたり、女が上半身肌脱ぎをしたりするのは、ごくふつうの習慣だった。子どもは裸で遊んでいた。

[行水の光景。レガメ画]

「徳川期の日本人は、肉体という人間の自然に何ら罪を見出していなかった。それはキリスト教文化との決定的な違いである」と、著者は記している。

外国人が風呂屋のそばを通ると、入浴中の男女が風呂から飛びだして、戸口で裸のままかれらを眺めるのに、むしろ当の外国人のほうが仰天した。

さらに西洋人を驚かせたのが、春画、春本の横行である。ほかにもわいせつな品物が、おもちゃとして店に堂々と飾られていた。それは、ときに磁器や漆器、象牙細工のなかにも忍びこんでいるので、買い物をするさい、外国人は注意しなければならなかった。

「当時の日本人に性にたいする禁忌意識がいかに乏しかったかということの例は、それこそ枚挙にいとまがない」。さらに、徳川期の日本人は性を笑いの対象としてとらえていた、と著者は述べている。

日本の役人は宴席で、しきりに猥談をもちだし、外国人を困惑させた。性の結合は愛にもとづくと信じる外国人からすれば、日本人の野放図な淫弄さは驚き以外のなにものでもなかった。

著者はこう書いている。

〈[日本人にとって]性は男女の和合を保証するよきもの、ほがらかなものであって、従って羞じるに及ばないものだった。……男女の営みはこの世の一番の楽しみとされていた。そしてその営みは一方で、おおらかな笑いを誘うものでもあった。〉

愛と性をめぐる考え方は、西洋と日本のどちらが正しいともいえない。

ただし、著者がいまは失われた江戸の風俗を大いになつかしんでいることは、次のような記述からもうかがえる。

いわく。

〈性についての現実的でありすぎ享楽的でありすぎたといえぬこともない古き日本は、同時にまた、性についてことさらに意識的である必要のない、のどかな開放感のみち溢れる日本でもあったのだ。〉

外国人観察者は、幕府公認の遊郭についてもふれている。

それは、たしかに頽廃した制度だったが、観察者は年季を終えた遊女が、自由の身になり、時に結婚もして社会に復帰することを記述することも忘れていない。それでも、遊女の3分の1が奉公の期限が切れぬうちに、25歳までに梅毒その他の病気で亡くなっていたことも事実である。

当時の日本人も、売春が悪であることはわかっていた。だが、売春はけっして陰惨なもの、暗いものとはとらえられていなかった。

著者はいう。

〈買春はうしろ暗くも薄汚いものでもなかった。それと連動して売春もまた明るかったのである。性は生命のよみがえりと豊穣の儀式であった。まさしく売春はこの国では宗教と深い関連をもっていた。その関連をたどってゆけば、われわれは古代の幽暗に達するだろう。外国人観察者が見たのは近代的売春の概念によってけっして捉えられることのない、性の古層の遺存だったというべきである。〉

こういう書き方にたいしては、とうぜん反論もありうるだろう。

しかし、いまは先に進もう。

多くの外国人観察者が、日本の娘の魅力に心奪われた、と著者は書いている。

それについては、じつに多くの証言がある。

[ワーグマン画。茶屋の女]

ただし、外国人の目からみれば、眉落としとお歯黒、おしろいや紅のべた塗りはいただけなかった。女たちは自分の魅力をわざと台無しにしていると思われた。

英国公使のオールコックはこう書いている。

「女が貞節であるために、これほど恐ろしくみにくい化粧が必要だというところをみると、他国にくらべて、男が一段と危険な存在であるか、それとも女が一段と弱いのか、そのいずれかだ」

著者によれば、化粧の変化は、一人の女が娘という段階から妻ないし母という段階に進んだことの「象徴的表示」だった。

しかし、外国人観察者のなかには、日本の女性の地位が低いのではないか(中国やイスラム圏ほどでないにしても)と疑う者もいた。

モースも、女性の男性への隷属という事実に心を痛めた。一緒にくらしてみると、日本の女は「とかく人形みたい」だと感じた者もいる。

いっぽうで、下層階級では一家を切り盛りし、家を牛耳っているのが女性だ、と気づいた外国人もいた。上流階級では、女性が家にしばられているのにたいして、大多数の庶民の結婚生活は、ずっと伸びやかで自由だった。

華族女学校で教えたアリス・ベーコンは、日本では、女性は結婚すると服従を強いられるが、のちには自由で幸福な老年をすごすことができると論じている。

ここから著者は、次のような見解を導きだす。

〈嫁が家によってテストされ、家にもっとも新しく加わったメンバーとして家風に合わせて教育されるのは、嫁自身も死ぬまでそこに所属する家庭の平安と幸福を保障する当然の措置ではなかったか。女の忍従と自己犠牲はおのれの家を楽しいものとするために払われたのであり、その成果は彼女自身に戻ってくるのだった。〉

もちろん日本の女は忍従ばかりしているのではなかった。とくに庶民の女たちは活発で、ものおじせず、のびやかだった。

江戸庶民のあいだでは、男ことばと女ことばの差がほとんどなかったという。女でも自分のことを「おれ」とか「おいら」とかいう者も少なくなかったとか。べらんめえ口調は男だけのものではなかった。

そして、じつは武士、町人、庶民のあいだを問わず、豪快な女たちはあちこちにいたのである。女たちはたばこや酒も大いに楽しんでいた。

「徳川期の女性はたてまえとしては三従の教えや『女大学』などで縛られ、男に隷従する一面があったかもしれないが、現実は意外に自由で、男性に対しても平等かつ自主的であったようだ」と、著者は書いている。

ちなみに、三従の教えとは、幼にしては父に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従うという教え。『女大学』は、良妻賢母をめざす女の心得を説いた貝原益軒による道徳書である。

道学的なたてまえはともかくとして、江戸や明治の女たちは、実際は強かったのである。家の内部を実際に支配していたのは女だった。

イギリス人写真家のハーバート・ポンティングはこう絶賛している。

「日本の女性は賢く、強く、自立心があり、しかも優しく、憐れみ深く、親切で、言い換えれば、寛容と優しさと慈悲心を備えた救いの女神そのものである」

一度はこんなことを言ってみたいものだ。

とくに驚いたのは混浴と行水である。ある外国人は、日本の女には羞恥心がないと記した。しかし、恥ずべきだったのは、むしろ女の裸をしげしげと眺めた外国人のほうではなかったか、と著者はコメントしている。

夏の暑い季節に、男がふんどし一丁の姿でいたり、女が上半身肌脱ぎをしたりするのは、ごくふつうの習慣だった。子どもは裸で遊んでいた。

[行水の光景。レガメ画]

「徳川期の日本人は、肉体という人間の自然に何ら罪を見出していなかった。それはキリスト教文化との決定的な違いである」と、著者は記している。

外国人が風呂屋のそばを通ると、入浴中の男女が風呂から飛びだして、戸口で裸のままかれらを眺めるのに、むしろ当の外国人のほうが仰天した。

さらに西洋人を驚かせたのが、春画、春本の横行である。ほかにもわいせつな品物が、おもちゃとして店に堂々と飾られていた。それは、ときに磁器や漆器、象牙細工のなかにも忍びこんでいるので、買い物をするさい、外国人は注意しなければならなかった。

「当時の日本人に性にたいする禁忌意識がいかに乏しかったかということの例は、それこそ枚挙にいとまがない」。さらに、徳川期の日本人は性を笑いの対象としてとらえていた、と著者は述べている。

日本の役人は宴席で、しきりに猥談をもちだし、外国人を困惑させた。性の結合は愛にもとづくと信じる外国人からすれば、日本人の野放図な淫弄さは驚き以外のなにものでもなかった。

著者はこう書いている。

〈[日本人にとって]性は男女の和合を保証するよきもの、ほがらかなものであって、従って羞じるに及ばないものだった。……男女の営みはこの世の一番の楽しみとされていた。そしてその営みは一方で、おおらかな笑いを誘うものでもあった。〉

愛と性をめぐる考え方は、西洋と日本のどちらが正しいともいえない。

ただし、著者がいまは失われた江戸の風俗を大いになつかしんでいることは、次のような記述からもうかがえる。

いわく。

〈性についての現実的でありすぎ享楽的でありすぎたといえぬこともない古き日本は、同時にまた、性についてことさらに意識的である必要のない、のどかな開放感のみち溢れる日本でもあったのだ。〉

外国人観察者は、幕府公認の遊郭についてもふれている。

それは、たしかに頽廃した制度だったが、観察者は年季を終えた遊女が、自由の身になり、時に結婚もして社会に復帰することを記述することも忘れていない。それでも、遊女の3分の1が奉公の期限が切れぬうちに、25歳までに梅毒その他の病気で亡くなっていたことも事実である。

当時の日本人も、売春が悪であることはわかっていた。だが、売春はけっして陰惨なもの、暗いものとはとらえられていなかった。

著者はいう。

〈買春はうしろ暗くも薄汚いものでもなかった。それと連動して売春もまた明るかったのである。性は生命のよみがえりと豊穣の儀式であった。まさしく売春はこの国では宗教と深い関連をもっていた。その関連をたどってゆけば、われわれは古代の幽暗に達するだろう。外国人観察者が見たのは近代的売春の概念によってけっして捉えられることのない、性の古層の遺存だったというべきである。〉

こういう書き方にたいしては、とうぜん反論もありうるだろう。

しかし、いまは先に進もう。

多くの外国人観察者が、日本の娘の魅力に心奪われた、と著者は書いている。

それについては、じつに多くの証言がある。

[ワーグマン画。茶屋の女]

ただし、外国人の目からみれば、眉落としとお歯黒、おしろいや紅のべた塗りはいただけなかった。女たちは自分の魅力をわざと台無しにしていると思われた。

英国公使のオールコックはこう書いている。

「女が貞節であるために、これほど恐ろしくみにくい化粧が必要だというところをみると、他国にくらべて、男が一段と危険な存在であるか、それとも女が一段と弱いのか、そのいずれかだ」

著者によれば、化粧の変化は、一人の女が娘という段階から妻ないし母という段階に進んだことの「象徴的表示」だった。

しかし、外国人観察者のなかには、日本の女性の地位が低いのではないか(中国やイスラム圏ほどでないにしても)と疑う者もいた。

モースも、女性の男性への隷属という事実に心を痛めた。一緒にくらしてみると、日本の女は「とかく人形みたい」だと感じた者もいる。

いっぽうで、下層階級では一家を切り盛りし、家を牛耳っているのが女性だ、と気づいた外国人もいた。上流階級では、女性が家にしばられているのにたいして、大多数の庶民の結婚生活は、ずっと伸びやかで自由だった。

華族女学校で教えたアリス・ベーコンは、日本では、女性は結婚すると服従を強いられるが、のちには自由で幸福な老年をすごすことができると論じている。

ここから著者は、次のような見解を導きだす。

〈嫁が家によってテストされ、家にもっとも新しく加わったメンバーとして家風に合わせて教育されるのは、嫁自身も死ぬまでそこに所属する家庭の平安と幸福を保障する当然の措置ではなかったか。女の忍従と自己犠牲はおのれの家を楽しいものとするために払われたのであり、その成果は彼女自身に戻ってくるのだった。〉

もちろん日本の女は忍従ばかりしているのではなかった。とくに庶民の女たちは活発で、ものおじせず、のびやかだった。

江戸庶民のあいだでは、男ことばと女ことばの差がほとんどなかったという。女でも自分のことを「おれ」とか「おいら」とかいう者も少なくなかったとか。べらんめえ口調は男だけのものではなかった。

そして、じつは武士、町人、庶民のあいだを問わず、豪快な女たちはあちこちにいたのである。女たちはたばこや酒も大いに楽しんでいた。

「徳川期の女性はたてまえとしては三従の教えや『女大学』などで縛られ、男に隷従する一面があったかもしれないが、現実は意外に自由で、男性に対しても平等かつ自主的であったようだ」と、著者は書いている。

ちなみに、三従の教えとは、幼にしては父に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従うという教え。『女大学』は、良妻賢母をめざす女の心得を説いた貝原益軒による道徳書である。

道学的なたてまえはともかくとして、江戸や明治の女たちは、実際は強かったのである。家の内部を実際に支配していたのは女だった。

イギリス人写真家のハーバート・ポンティングはこう絶賛している。

「日本の女性は賢く、強く、自立心があり、しかも優しく、憐れみ深く、親切で、言い換えれば、寛容と優しさと慈悲心を備えた救いの女神そのものである」

一度はこんなことを言ってみたいものだ。

渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(4) [くらしの日本史]

スイスの使節団長エメ・アンベールや英国公使オールコックは、日本の民衆がゆとりをもち、気ままにはたらいているという印象をいだいた。

「近代工業の確立とともに軍隊的な労働規律として結晶するような、厳密に計測化された時間とひきかえの賃労働は、徳川期の日本にあってはいまだ知られざる観念だった」と著者は書いている。

日本には「近代的賃労働の導入される以前の……悠長で気儘な労働」のかたちが残っていた。それは非能率的な集団労働にみえたかもしれない。だが、社会のリズムはゆったりと脈打っていたのだ、と著者は評する。

日本人が勤勉でなかったというのではない。ただ、当時の日本人は、はたらきたいときにはたらき、はたらきながら遊んでいたのである。かねと時間に縛られることはなかった。

労働に唄はつきものだった。荷物を運ぶときも、舟をこぐときも、日本人は上機嫌に唄を歌った。

職人たちにとって、労働は「よろこびと自負の源泉だった」と、著者はいう。モースはアメリカの大工より日本の大工のほうが、はるかに優秀で器用だと書いている。

たくましい体つきをした人力車夫や、馬の先駆けをする筋骨たくましい別当(馬丁)は仕事にほこりをもっていた。「車力、人力車夫、別当といった労働者についての一連の記述から、われわれは伊達、粋、いなせという類いの男性美学を連想することさえ可能かもしれない」と、著者は解説する。

当時の記録によれば、幕末に日本にやってきた西洋人は、日本の労働者をみて、なんと古代ギリシャ人を連想したという。

これはじつに意外なことである。

「日本の肉体労働者は衣服と体つきの美しさという点で、中流、上流の人々をはるかにしのいでいる」と、ある観察者が書いている。

さらに、外国人観察者をおどろかせたのは、日本は監視社会だと聞いていたのに、じっさいに訪れてみると、人びとのあいだに礼節と親切が行き渡り、だれもが幸福そうにみえたことだった。西洋人は、日本では意外にも民衆が個人的自由を享受しているのではないかと感じた。

幕府の役人は、何かことが起こっても、なるべく穏便にすませるという態度をとっていた。これはたぶんに「近代以前の国家は……共同団体の自治にゆだねられた生活領域に立ち入って規制するような意志も実力ももたなかった」ためだ、と著者はいう。

放火や殺人の場合はともかくとして、「町衆同士で争闘するのは、彼らの慣習的な権利だった」。問題がおこっても、その決着は当事者間の交渉にゆだねられていたのだ。

著者はさらに書いている。

〈アンベールが日本の庶民の生活に見出したのは、もちろん、今日のわれわれが理解するような近代の市民的自由ではない。それは村や町の共同体の一員であることによって、あるいは身分ないし職業による社会的共同団体に所属することによって得られる自由なのだ。その自由は、幕藩権力がその統治の独特な構造のゆえに、町や村の生活領域にあたうかぎり干渉せず、村衆・町衆の自治の慣習を尊重したところから生じた。〉

江戸時代の治安が、わずかの警察権力で維持可能だったのは、そのためである。

徳川時代の刑罰は苛酷だった。にもかかわらず、それが実際には緩和されていたのは、村と町の自治が認められていたからである。

幕府のもとでは「抜け穴」と「(ご)内分」が慣習になっていた。それが明治期になると、「ピューリタン的国家権力」によって、「撃滅」されていった、と著者はいう。

江戸時代には、武士は城下町に集住し、村に武士はいなかった。宗門改も厳格ではなく、民衆はわりあい簡単に宗旨替えをおこなえたし、宗教上の束縛も強くなかった。町民や農民は、町や村のしきたりにそむかないかぎり、自由にふるまうことができたのだ。

専制主義はおもてむきで、日本人は自由で独立的だ、と多くの外国人はとらえていた。「上級者と下級者の関係は丁寧で温和だ」、「日本の上層階級は下層の人々を大変大事に扱う」との記述が残っている。

アメリカとちがい、日本人の使用人はよく主人の命令を聞かないことに、あるアメリカ人女性は気づく。かれらは自主的に判断して、こちらのほうがいいと思うことを実行した。そして、結果的に、正しいのはいつも使用人のほうだった。

日本では身分のちがいもさほどなかった。夜になって一家が団欒するとき、女中や使用人がその仲間入りをするのは、ごくふつうだった。

上級者は下級者によって支えられており、上級者もそのことを意識しているのが、日本社会の実態だった。そこで、バジル・チェンバレンは「一般的に日本や極東の人びとは、大西洋の両側のアングロサクソン人よりも根底においては民主的である」と記すことになる。

著者もこう書いている。

〈身分制は専制と奴隷的屈従を意味するものではなかった。むしろ、それぞれの身分のできることできないことの範囲を確定し、実質においてそれぞれの分限における人格的尊厳と自主性を保証したのである。身分とは職能であり、職能は誇りを本質としていた。〉

加えて、著者は「近代的観念からすれば民主的でも平等でもありえないはずの身分制のうちに、まさに民主的と評せざるをえない気風がはぐくまれ、平等としかいいようのない現実が形づくられたことの意味は深刻かつ重大でもある」と述べている。

日本の上流階級の暮らしは、西洋人とくらべ、ずっと質素だった。いっぽう日本の農民はヨーロッパの農民より、はるかに自主的で、自由で、役人に屈服しなかった。それは町人とて同じである。

けっきょく、江戸の政治体制とはなんだったのか。

〈[それは]武装した支配者と非武装の被支配者とに区分されながら、その実、支配の形態はきわめて穏和で、被支配者の生活が彼らの自由にゆだねられているような社会、富める者と貧しき者との社会的懸隔が小さく、身分的差異は画然としていても、それが階級的な差別として不満の源泉となることのないような、親和感に貫ぬかれた文明だったのである。〉

著者は、失われた江戸文明をなつかしんでいる。

「近代工業の確立とともに軍隊的な労働規律として結晶するような、厳密に計測化された時間とひきかえの賃労働は、徳川期の日本にあってはいまだ知られざる観念だった」と著者は書いている。

日本には「近代的賃労働の導入される以前の……悠長で気儘な労働」のかたちが残っていた。それは非能率的な集団労働にみえたかもしれない。だが、社会のリズムはゆったりと脈打っていたのだ、と著者は評する。

日本人が勤勉でなかったというのではない。ただ、当時の日本人は、はたらきたいときにはたらき、はたらきながら遊んでいたのである。かねと時間に縛られることはなかった。

労働に唄はつきものだった。荷物を運ぶときも、舟をこぐときも、日本人は上機嫌に唄を歌った。

職人たちにとって、労働は「よろこびと自負の源泉だった」と、著者はいう。モースはアメリカの大工より日本の大工のほうが、はるかに優秀で器用だと書いている。

たくましい体つきをした人力車夫や、馬の先駆けをする筋骨たくましい別当(馬丁)は仕事にほこりをもっていた。「車力、人力車夫、別当といった労働者についての一連の記述から、われわれは伊達、粋、いなせという類いの男性美学を連想することさえ可能かもしれない」と、著者は解説する。

当時の記録によれば、幕末に日本にやってきた西洋人は、日本の労働者をみて、なんと古代ギリシャ人を連想したという。

これはじつに意外なことである。

「日本の肉体労働者は衣服と体つきの美しさという点で、中流、上流の人々をはるかにしのいでいる」と、ある観察者が書いている。

さらに、外国人観察者をおどろかせたのは、日本は監視社会だと聞いていたのに、じっさいに訪れてみると、人びとのあいだに礼節と親切が行き渡り、だれもが幸福そうにみえたことだった。西洋人は、日本では意外にも民衆が個人的自由を享受しているのではないかと感じた。

幕府の役人は、何かことが起こっても、なるべく穏便にすませるという態度をとっていた。これはたぶんに「近代以前の国家は……共同団体の自治にゆだねられた生活領域に立ち入って規制するような意志も実力ももたなかった」ためだ、と著者はいう。

放火や殺人の場合はともかくとして、「町衆同士で争闘するのは、彼らの慣習的な権利だった」。問題がおこっても、その決着は当事者間の交渉にゆだねられていたのだ。

著者はさらに書いている。

〈アンベールが日本の庶民の生活に見出したのは、もちろん、今日のわれわれが理解するような近代の市民的自由ではない。それは村や町の共同体の一員であることによって、あるいは身分ないし職業による社会的共同団体に所属することによって得られる自由なのだ。その自由は、幕藩権力がその統治の独特な構造のゆえに、町や村の生活領域にあたうかぎり干渉せず、村衆・町衆の自治の慣習を尊重したところから生じた。〉

江戸時代の治安が、わずかの警察権力で維持可能だったのは、そのためである。

徳川時代の刑罰は苛酷だった。にもかかわらず、それが実際には緩和されていたのは、村と町の自治が認められていたからである。

幕府のもとでは「抜け穴」と「(ご)内分」が慣習になっていた。それが明治期になると、「ピューリタン的国家権力」によって、「撃滅」されていった、と著者はいう。

江戸時代には、武士は城下町に集住し、村に武士はいなかった。宗門改も厳格ではなく、民衆はわりあい簡単に宗旨替えをおこなえたし、宗教上の束縛も強くなかった。町民や農民は、町や村のしきたりにそむかないかぎり、自由にふるまうことができたのだ。

専制主義はおもてむきで、日本人は自由で独立的だ、と多くの外国人はとらえていた。「上級者と下級者の関係は丁寧で温和だ」、「日本の上層階級は下層の人々を大変大事に扱う」との記述が残っている。

アメリカとちがい、日本人の使用人はよく主人の命令を聞かないことに、あるアメリカ人女性は気づく。かれらは自主的に判断して、こちらのほうがいいと思うことを実行した。そして、結果的に、正しいのはいつも使用人のほうだった。

日本では身分のちがいもさほどなかった。夜になって一家が団欒するとき、女中や使用人がその仲間入りをするのは、ごくふつうだった。

上級者は下級者によって支えられており、上級者もそのことを意識しているのが、日本社会の実態だった。そこで、バジル・チェンバレンは「一般的に日本や極東の人びとは、大西洋の両側のアングロサクソン人よりも根底においては民主的である」と記すことになる。

著者もこう書いている。

〈身分制は専制と奴隷的屈従を意味するものではなかった。むしろ、それぞれの身分のできることできないことの範囲を確定し、実質においてそれぞれの分限における人格的尊厳と自主性を保証したのである。身分とは職能であり、職能は誇りを本質としていた。〉

加えて、著者は「近代的観念からすれば民主的でも平等でもありえないはずの身分制のうちに、まさに民主的と評せざるをえない気風がはぐくまれ、平等としかいいようのない現実が形づくられたことの意味は深刻かつ重大でもある」と述べている。

日本の上流階級の暮らしは、西洋人とくらべ、ずっと質素だった。いっぽう日本の農民はヨーロッパの農民より、はるかに自主的で、自由で、役人に屈服しなかった。それは町人とて同じである。

けっきょく、江戸の政治体制とはなんだったのか。

〈[それは]武装した支配者と非武装の被支配者とに区分されながら、その実、支配の形態はきわめて穏和で、被支配者の生活が彼らの自由にゆだねられているような社会、富める者と貧しき者との社会的懸隔が小さく、身分的差異は画然としていても、それが階級的な差別として不満の源泉となることのないような、親和感に貫ぬかれた文明だったのである。〉

著者は、失われた江戸文明をなつかしんでいる。

渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(3) [くらしの日本史]

外国人観察者は、日本のどこもかもがすばらしいと感じたわけではない。

日本はみすぼらしい国だと思った人もいたし、壮麗な建物を期待した人は失望した。皮膚病や眼病、あばたの人が多いのに気づいた観察者もいる。宗教家は酒飲みが多いのに辟易した。寺のまわりには乞食が集まっていた。

熊本洋学校教師となったリロイ・ジェーンズは、日本人が、刺身、豆腐、たくあん、塩魚、つけもの、梅干しなどを食べていることが、肉体的・精神的持続力に悪影響を与えていると信じていた。部屋に火鉢しか暖房がないことが、結核をもたらす大きな原因だとも考えていた。

それでも、外国人観察者は庶民の丁寧さや親切に感銘を受けている。

善良な庶民は好奇心にあふれ、あけっぴろげだった。

「日本人の家庭生活はほとんどいつも戸を開け広げたままで展開される」と、ある観察者は記す。

ほとんどの町屋が夜の戸締まりをしなかった。

その開放性は心のなかにまでおよんでいた。

「開放的で親和的な社会はまた、安全で平和な社会でもあった」。そう著者は書いている。

外国人にとっては、日本ではおかねやものを置きっぱなしにしていても、まず盗まれないことが驚きだった。だが、盗人がいないわけはなかったのは、もちろんである。

モースは群衆のおとなしさ、秩序正しさに、たびたび言及している。それとは逆の記述をする観察者もいないわけではない。とはいえ、概して、日本の群衆は静かでおとなしかったといえるだろう。

「幕末から明治中期にかけての日本人は、やはりモースのいうように、喧嘩口論が少なく、劇場や雑踏で押し合いをしないといった、すこぶる穏やかで礼儀正しい人びとだったらしい」と著者は書いている。

著者によると、江戸の華といわれる喧嘩も、暴力は二の次で、第一に競われるのは、気っぷの良さや、啖呵の切れ味だったという。

幕末の日本にやってきたフランス人のボーヴォワルは、街ゆく人びとが「誰彼となく互いに挨拶を交わし、深々と身をかがめながら口もとにほほえみを絶やさない」のをみて、日本人が「地球上最も礼儀正しい民族であることは確かだ」と思った。

モースにとって「挙動の礼儀正しさ、他人の感情についての思いやり」は、日本人の生まれながらの美徳と思われた。

外国人による日本人の礼儀正しさ、行儀のよさについての記述は、まだまだつづく。よほど印象的だったのだろう。

[武士のあいさつ。オールコックの著書から]

外国人は日本人のお辞儀の仕方、洗練された立ち居振る舞いに感銘を覚えていた。

著者は、外国人観察者の言説を引用しながら、在りし日の日本について、こう述べている。

〈それは情愛の深い社会であった。真率な感情を無邪気に、しかも礼節とデリカシーを保ちながら伝えあうことのできる社会だった。〉

明治22年(1889)に来日した新任英国公使の妻、メアリ・フレイザーは、連日、東京市内を馬車で回り、軽業師や行商人の姿を見かけた。その「雑多と充溢」に心奪われたと書いている。

人びとの職業は多様で、街はパフォーマンスにあふれていたのだ。

行商はじつに多彩だった。古着屋、きせるを掃除する羅宇(らお)屋、傘張り屋、豆腐売り、軽業師、人力車、按摩、飴屋、屑拾い、砂絵描き……。

街頭の商売だけではない。小さな店がいっぱいあった。

酒屋、指物屋、下駄屋、ランプ屋、瀬戸物屋、米屋、花屋、仏具屋、魚屋、風呂屋、桶屋、籠細工屋、おもちゃ屋、床屋、かんざし屋、紙屋、漆器屋、扇屋、呉服屋……それこそ枚挙にいとまがなかった。

「それぞれの店が特定の商品にいちじるしく特化して」おり、庶民のくらしは「雑多な小店舗が混り合う複雑な相のなかでいとなまれ」ていた、と著者は書いている。

高級な道具や陶磁器、家具、美術品は店頭には置かれていなかった。

幕末の長崎や下田の会所には、すばらしいできばえの陶磁器や漆器、木彫りや鋳金の彫像、象牙細工、刀剣、絹織物などが集められていて、外国使節団の財布はたちまち空になったという。

しかし、趣味のよさは高級品のなかだけではなく、日用品のなかにも浸透していた。それらはすべて職人の手仕事によってつくられたものだった。

ギメは藍のデッサンがほどこされた手ぬぐいに感銘を受けた。ありふれた安い品物が、粗悪ではなく、きれいで趣味がよく、洗練されていることに、外国人観察者はおどろいている。

イザベラ・バードは東北を旅行したとき、日本の料理が清潔で美しいことを強調している。

日本人の着物にひきつけられた外国人もいれば、粗末な家屋の一見シンプルな室内に「絶対の清浄と洗練」を感じた人もいる。

モースはとりわけ欄間のデザインに興味をひきつけられた。それは「名もなき地方の職人の手になるもの」だが、「芸術的意匠とその見事なできばえ」にうっとりした。

「現実の苦難を軽減する生活の美化・趣味化が、社会全体の共通感覚となっていた」と、著者はいう。

〈彼らが見たのは、まさにひとつの文明の姿だったというべきだろう。すなわちそれは、よき趣味という点で生活を楽しきものとする装置を、ふんだんに備えた文明だったのである。〉

日本はみすぼらしい国だと思った人もいたし、壮麗な建物を期待した人は失望した。皮膚病や眼病、あばたの人が多いのに気づいた観察者もいる。宗教家は酒飲みが多いのに辟易した。寺のまわりには乞食が集まっていた。

熊本洋学校教師となったリロイ・ジェーンズは、日本人が、刺身、豆腐、たくあん、塩魚、つけもの、梅干しなどを食べていることが、肉体的・精神的持続力に悪影響を与えていると信じていた。部屋に火鉢しか暖房がないことが、結核をもたらす大きな原因だとも考えていた。

それでも、外国人観察者は庶民の丁寧さや親切に感銘を受けている。

善良な庶民は好奇心にあふれ、あけっぴろげだった。

「日本人の家庭生活はほとんどいつも戸を開け広げたままで展開される」と、ある観察者は記す。

ほとんどの町屋が夜の戸締まりをしなかった。

その開放性は心のなかにまでおよんでいた。

「開放的で親和的な社会はまた、安全で平和な社会でもあった」。そう著者は書いている。

外国人にとっては、日本ではおかねやものを置きっぱなしにしていても、まず盗まれないことが驚きだった。だが、盗人がいないわけはなかったのは、もちろんである。

モースは群衆のおとなしさ、秩序正しさに、たびたび言及している。それとは逆の記述をする観察者もいないわけではない。とはいえ、概して、日本の群衆は静かでおとなしかったといえるだろう。

「幕末から明治中期にかけての日本人は、やはりモースのいうように、喧嘩口論が少なく、劇場や雑踏で押し合いをしないといった、すこぶる穏やかで礼儀正しい人びとだったらしい」と著者は書いている。

著者によると、江戸の華といわれる喧嘩も、暴力は二の次で、第一に競われるのは、気っぷの良さや、啖呵の切れ味だったという。

幕末の日本にやってきたフランス人のボーヴォワルは、街ゆく人びとが「誰彼となく互いに挨拶を交わし、深々と身をかがめながら口もとにほほえみを絶やさない」のをみて、日本人が「地球上最も礼儀正しい民族であることは確かだ」と思った。

モースにとって「挙動の礼儀正しさ、他人の感情についての思いやり」は、日本人の生まれながらの美徳と思われた。

外国人による日本人の礼儀正しさ、行儀のよさについての記述は、まだまだつづく。よほど印象的だったのだろう。

[武士のあいさつ。オールコックの著書から]

外国人は日本人のお辞儀の仕方、洗練された立ち居振る舞いに感銘を覚えていた。

著者は、外国人観察者の言説を引用しながら、在りし日の日本について、こう述べている。

〈それは情愛の深い社会であった。真率な感情を無邪気に、しかも礼節とデリカシーを保ちながら伝えあうことのできる社会だった。〉

明治22年(1889)に来日した新任英国公使の妻、メアリ・フレイザーは、連日、東京市内を馬車で回り、軽業師や行商人の姿を見かけた。その「雑多と充溢」に心奪われたと書いている。

人びとの職業は多様で、街はパフォーマンスにあふれていたのだ。

行商はじつに多彩だった。古着屋、きせるを掃除する羅宇(らお)屋、傘張り屋、豆腐売り、軽業師、人力車、按摩、飴屋、屑拾い、砂絵描き……。

街頭の商売だけではない。小さな店がいっぱいあった。

酒屋、指物屋、下駄屋、ランプ屋、瀬戸物屋、米屋、花屋、仏具屋、魚屋、風呂屋、桶屋、籠細工屋、おもちゃ屋、床屋、かんざし屋、紙屋、漆器屋、扇屋、呉服屋……それこそ枚挙にいとまがなかった。

「それぞれの店が特定の商品にいちじるしく特化して」おり、庶民のくらしは「雑多な小店舗が混り合う複雑な相のなかでいとなまれ」ていた、と著者は書いている。

高級な道具や陶磁器、家具、美術品は店頭には置かれていなかった。

幕末の長崎や下田の会所には、すばらしいできばえの陶磁器や漆器、木彫りや鋳金の彫像、象牙細工、刀剣、絹織物などが集められていて、外国使節団の財布はたちまち空になったという。

しかし、趣味のよさは高級品のなかだけではなく、日用品のなかにも浸透していた。それらはすべて職人の手仕事によってつくられたものだった。

ギメは藍のデッサンがほどこされた手ぬぐいに感銘を受けた。ありふれた安い品物が、粗悪ではなく、きれいで趣味がよく、洗練されていることに、外国人観察者はおどろいている。

イザベラ・バードは東北を旅行したとき、日本の料理が清潔で美しいことを強調している。

日本人の着物にひきつけられた外国人もいれば、粗末な家屋の一見シンプルな室内に「絶対の清浄と洗練」を感じた人もいる。

モースはとりわけ欄間のデザインに興味をひきつけられた。それは「名もなき地方の職人の手になるもの」だが、「芸術的意匠とその見事なできばえ」にうっとりした。

「現実の苦難を軽減する生活の美化・趣味化が、社会全体の共通感覚となっていた」と、著者はいう。

〈彼らが見たのは、まさにひとつの文明の姿だったというべきだろう。すなわちそれは、よき趣味という点で生活を楽しきものとする装置を、ふんだんに備えた文明だったのである。〉

渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(2) [くらしの日本史]

本書を執筆するにあたって、著者の姿勢ははっきりしていた。

「私たちはすでに滅びた、いや私たち自身が滅ぼしたひとつの文明を、彼ら[外国人観察者]の眼を借りて復元してゆくこと」をめざすと述べている。

そのため、本書では当時、日本を訪れた外国人の記録がおびただしく引用されるのだが、それをすべて紹介するわけにもいかない。ごく手短にポイントだけまとめることにする。

幕末、日本にやってきた西洋人は、日本人は概して幸福で満足そうだという印象をいだいた。日本人は陽気で、たえずしゃべりつづけ、笑い転げている、と多くの外国人が書いている。

住民のもてなしや愛想のよさ、親切さ、礼儀正しさに感銘を受けた外国人は多かった。不機嫌な顔はどこにもみなかったという。

英国の女性旅行家イザベラ・バードは「私は一度たりとも無礼な目に遭わなかったし、法外な料金をふっかけられたこともない」と書いている。

スイス人のエメ・アンベールは江戸庶民の特徴として「社交好きな本能、上機嫌な素質、当意即妙の才」を挙げ、さらに「陽気なこと、気質がさっぱりとしていて物に拘泥しないこと、子供のようにいかにも天真爛漫であること」を加えている。

日本人は好奇心にあふれていた。外国人が町にくると、かならずといってよいほど群衆がその宿をとりまいた。

外国人がおどろいたのは、日本人が子どものように無邪気だったことである。いいおとなが、小さな子どもたちに混じって、凧をあげたり、独楽をまわしたり、羽根をついたりして、遊んでいるのをみて、外国人のだれもがびっくりした。

英国公使のオールコックは、幕府官僚の「欺瞞」と、浪人の脅威に悩まされていたが、それでも村々のゆたかさや美しさ、民衆の純朴さに賛嘆の念を惜しまなかった。

アメリカの博物学者、エドワード・モースは自他ともに認める日本びいきであり、自分の見聞きしたことを細大もらさず記録した。

「わたしはたぶん、ばら色の眼鏡をとおして事物を見るという誤謬を犯しているかもしれないが、かりにそうだったとしても、釈明したいことは何ひとつない」と言い切っている。

それほど、日本が大好きだった。

幕末の外国人観察者が出会った日本人の表情はあかるかった。それは、民衆の生活が貧しくなかったからだ、と著者は断言する。

安政3年(1856)に下田に着任した米国公使、タウンゼント・ハリスは、柿崎の住民の身なりがさっぱりしていて、家屋も清潔なことに気づく。さらに、美しい田園風景と段畑をみて、「日本人の忍耐強い勤労」に賛嘆の念を覚えた。

ハリスのみるかぎり、下田付近の住民はけっして豊かではないが、衣食住の面で満ち足りた生活を送っていると感じられた。

そのころ長崎に滞在したオランダの海軍軍人、ヴィレム・カッテンディーケも、民衆は「すこぶる幸福に暮らしている」と記した。

英国公使、ラザフォード・オールコックも「住民は健康で、裕福で、働き者で元気がよく、そして温和である」と証言している。

かれらは幕府や大名が農民に重税を課していることを知らなかったわけではない。にもかかわらず、肥沃でよく耕された田畑と、手入れの行き届いた森林をみて、村が繁栄していると感じとったのである。

[道の風景。オールコックの著書から]

農民への年貢は、天領より藩領のほうが重かったとされるが、長崎に滞在した香港主教、ジョージ・スミスは大村領を旅しながらも「人びとはどこででも、かなりの物質的な安楽を享受している」と思った。

手入れのゆきとどいた日本の田畑は、外国人の目には農園というより庭園のように感じられた。

カッテンディーケは「日本の農業は完璧に近い」と記し、オールコックは「自分の農地を整然と保つことにかけては世界中で日本の農民にかなうものはない」と断言する。かれらがとりわけ感動したのは、日本の水田の美しさだった。

[鋤起こし。オールコックの著書から]

日本の農業は「産業(industrial)革命」ならぬ「勤勉(industrious)革命」の成果だった、と著者はいう。

もちろん人びとの生活は、地域によって大きくちがっていた。豊かな村があれば、貧しい村もあった。漁村や山村は貧しく不潔だった。だが、平野にはいると、一転してそこには豊かな田畑と村が広がっていた。

著者は「私たちは、苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)にあえいでいた徳川期の農民という……長くまかり通ってきた定説を一応吟味してみないわけにはいかない」と述べている。

検地は1700年以来ほとんどおこなわれていなかった。査定石高は変わらない。しかし、農業生産性は向上し、作物の収量は増加していたため、実際の税は、時代とともに軽くなっていた。

一見重い年貢にもかかわらず、日本の民衆が衣食住に不自由せず、幸せで満足そうな生活を送っていたのは、実質の税率がさほどでもなかったからである。

日本人の生活はきわめて簡素なものだった。

カッテンディーケは「日本人が他の東洋諸民族と異なる特性の一つは、奢侈贅沢に執着心を持たないことであって、非常に高貴な人々の館ですら、簡素、単純きわまるものである」と書いている。

家のなかに、家具はほとんどなかった。あるのは布団と衣装箱、わずかばかりの椀と皿、大きなたらいくらい。

外国人観察者からみれば、上は将軍から下は庶民まで、日本人の生活は、じつにシンプルで質素だと思われた。

バードは「日本には東洋的壮麗などというものはない」と記している。

オールコックは、日本人の生活の「簡素さ」を称賛している。

ほかにも、日本のくらしのシンプルさをうらやましいと思う外国人は多かった。

モースは、日本には「貧乏人は存在するが、貧困なるものは存在しない」と述べている。それはたとえ貧乏人であっても、かれらがあっけらかんと陽気だったことと関係している。

外国人からみれば、当時の日本の物価はおどろくほど安かった。米と魚が安いので、日本人はかせぎがすくなくても、じゅうぶんにやっていける、と香港主教のスミスは論じている。

そこには貧しくても、豊かな自然に囲まれ、シンプルで喜びに満ちた生活があった。

「一言にしていえば、当時の日本の貧しさは、工業化社会の到来以前の貧しさであり、初期工業化社会の特徴であった陰惨な社会問題としての貧困とはまったく異質だった」と、著者は評している。

要するに、幕末の日本の民衆は、産業革命のもたらす荒廃とは無縁に、質素で穏やかな生活をいとなんでいたのである。

「私たちはすでに滅びた、いや私たち自身が滅ぼしたひとつの文明を、彼ら[外国人観察者]の眼を借りて復元してゆくこと」をめざすと述べている。

そのため、本書では当時、日本を訪れた外国人の記録がおびただしく引用されるのだが、それをすべて紹介するわけにもいかない。ごく手短にポイントだけまとめることにする。

幕末、日本にやってきた西洋人は、日本人は概して幸福で満足そうだという印象をいだいた。日本人は陽気で、たえずしゃべりつづけ、笑い転げている、と多くの外国人が書いている。

住民のもてなしや愛想のよさ、親切さ、礼儀正しさに感銘を受けた外国人は多かった。不機嫌な顔はどこにもみなかったという。

英国の女性旅行家イザベラ・バードは「私は一度たりとも無礼な目に遭わなかったし、法外な料金をふっかけられたこともない」と書いている。

スイス人のエメ・アンベールは江戸庶民の特徴として「社交好きな本能、上機嫌な素質、当意即妙の才」を挙げ、さらに「陽気なこと、気質がさっぱりとしていて物に拘泥しないこと、子供のようにいかにも天真爛漫であること」を加えている。

日本人は好奇心にあふれていた。外国人が町にくると、かならずといってよいほど群衆がその宿をとりまいた。

外国人がおどろいたのは、日本人が子どものように無邪気だったことである。いいおとなが、小さな子どもたちに混じって、凧をあげたり、独楽をまわしたり、羽根をついたりして、遊んでいるのをみて、外国人のだれもがびっくりした。

英国公使のオールコックは、幕府官僚の「欺瞞」と、浪人の脅威に悩まされていたが、それでも村々のゆたかさや美しさ、民衆の純朴さに賛嘆の念を惜しまなかった。

アメリカの博物学者、エドワード・モースは自他ともに認める日本びいきであり、自分の見聞きしたことを細大もらさず記録した。

「わたしはたぶん、ばら色の眼鏡をとおして事物を見るという誤謬を犯しているかもしれないが、かりにそうだったとしても、釈明したいことは何ひとつない」と言い切っている。

それほど、日本が大好きだった。

幕末の外国人観察者が出会った日本人の表情はあかるかった。それは、民衆の生活が貧しくなかったからだ、と著者は断言する。

安政3年(1856)に下田に着任した米国公使、タウンゼント・ハリスは、柿崎の住民の身なりがさっぱりしていて、家屋も清潔なことに気づく。さらに、美しい田園風景と段畑をみて、「日本人の忍耐強い勤労」に賛嘆の念を覚えた。

ハリスのみるかぎり、下田付近の住民はけっして豊かではないが、衣食住の面で満ち足りた生活を送っていると感じられた。

そのころ長崎に滞在したオランダの海軍軍人、ヴィレム・カッテンディーケも、民衆は「すこぶる幸福に暮らしている」と記した。

英国公使、ラザフォード・オールコックも「住民は健康で、裕福で、働き者で元気がよく、そして温和である」と証言している。

かれらは幕府や大名が農民に重税を課していることを知らなかったわけではない。にもかかわらず、肥沃でよく耕された田畑と、手入れの行き届いた森林をみて、村が繁栄していると感じとったのである。

[道の風景。オールコックの著書から]

農民への年貢は、天領より藩領のほうが重かったとされるが、長崎に滞在した香港主教、ジョージ・スミスは大村領を旅しながらも「人びとはどこででも、かなりの物質的な安楽を享受している」と思った。

手入れのゆきとどいた日本の田畑は、外国人の目には農園というより庭園のように感じられた。

カッテンディーケは「日本の農業は完璧に近い」と記し、オールコックは「自分の農地を整然と保つことにかけては世界中で日本の農民にかなうものはない」と断言する。かれらがとりわけ感動したのは、日本の水田の美しさだった。

[鋤起こし。オールコックの著書から]

日本の農業は「産業(industrial)革命」ならぬ「勤勉(industrious)革命」の成果だった、と著者はいう。

もちろん人びとの生活は、地域によって大きくちがっていた。豊かな村があれば、貧しい村もあった。漁村や山村は貧しく不潔だった。だが、平野にはいると、一転してそこには豊かな田畑と村が広がっていた。

著者は「私たちは、苛斂誅求(かれんちゅうきゅう)にあえいでいた徳川期の農民という……長くまかり通ってきた定説を一応吟味してみないわけにはいかない」と述べている。

検地は1700年以来ほとんどおこなわれていなかった。査定石高は変わらない。しかし、農業生産性は向上し、作物の収量は増加していたため、実際の税は、時代とともに軽くなっていた。

一見重い年貢にもかかわらず、日本の民衆が衣食住に不自由せず、幸せで満足そうな生活を送っていたのは、実質の税率がさほどでもなかったからである。

日本人の生活はきわめて簡素なものだった。

カッテンディーケは「日本人が他の東洋諸民族と異なる特性の一つは、奢侈贅沢に執着心を持たないことであって、非常に高貴な人々の館ですら、簡素、単純きわまるものである」と書いている。

家のなかに、家具はほとんどなかった。あるのは布団と衣装箱、わずかばかりの椀と皿、大きなたらいくらい。

外国人観察者からみれば、上は将軍から下は庶民まで、日本人の生活は、じつにシンプルで質素だと思われた。

バードは「日本には東洋的壮麗などというものはない」と記している。

オールコックは、日本人の生活の「簡素さ」を称賛している。

ほかにも、日本のくらしのシンプルさをうらやましいと思う外国人は多かった。

モースは、日本には「貧乏人は存在するが、貧困なるものは存在しない」と述べている。それはたとえ貧乏人であっても、かれらがあっけらかんと陽気だったことと関係している。

外国人からみれば、当時の日本の物価はおどろくほど安かった。米と魚が安いので、日本人はかせぎがすくなくても、じゅうぶんにやっていける、と香港主教のスミスは論じている。

そこには貧しくても、豊かな自然に囲まれ、シンプルで喜びに満ちた生活があった。

「一言にしていえば、当時の日本の貧しさは、工業化社会の到来以前の貧しさであり、初期工業化社会の特徴であった陰惨な社会問題としての貧困とはまったく異質だった」と、著者は評している。

要するに、幕末の日本の民衆は、産業革命のもたらす荒廃とは無縁に、質素で穏やかな生活をいとなんでいたのである。

渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(1) [くらしの日本史]

大著なので、はたして読み切れるのかどうか、ためらいがある。

昔から何度かチャレンジして、いつも途中で断念した本だ。

だから、このブログで取りあげるかどうか迷ったのだが、何はともあれ、1章ずつ読んでみることにした。

挫折したら、それまでである。

気の向いたとき、思いだしたかのように味わってみるつもりだ。

最近は人の名前もでてこなくなったボケはじめ老人の備忘録にすぎない。

本書で取りあげられているのは、18世紀初頭から19世紀にかけて存続した古い文明についてである。

江戸文明という言い方をしてもよいのかもしれない。

江戸文明は明治末期、すなわち20世紀はじめまでに滅亡した。

日本の近代は、前代の文明の滅亡のうえにうち立てられた、と著者はいう。

異邦人による観察記録が縦横に引用されている。その記録をたどりながら、いまは失われた近代以前の日本の情景を頭に思い浮かべようというのだ。

海外の観察者は、いちように古き日本の文明に賛嘆のことばを惜しまなかった。

日本の文化はいまも残っている。国民的特性も持続しているかもしれない。しかし、人びとがそのなかで暮らしていた江戸文明そのものは、近代化の過程で、すっかり失われてしまった、と著者はいう。

西洋人が古き日本にみたのは、現実の政治的・経済的諸関係ではなく、ロマンにすぎなかったのだろうか。

著者はいう。

〈われわれの実存的な生とは、そしてそれが生きる現実とは、けっして政治や経済を主要な実質とはしていない。それは自分が生きるコスモスと社会を含むひろい意味での他者との交渉を実質としており、そのコスモスと社会を規定するのが宗教も含めた文化なのである。〉

西洋人の日本観察にオリエンタリズム的偏見が含まれている可能性を著者も認めている。しかし、にもかかわらず、そこには当時の日本人でさえ気づかなかった何ごとかが記述されているのだ。

フランス公使ロッシュとともに慶応3年(1867)に来日した、21歳のリュドヴィク・ボーヴォワルは、こまごまとした飾り物に心奪われ、日本を妖精風の「小人国(リリパット)」だと感じた。

この感覚はたしかにエキゾティシズムかもしれない。しかし、そこには失われた何かがとらえられている。こまごまとしたものはかならずしも幻想だとはいいきれない。

オールコックやミッドフォード、それにイザベラ・バードなど、すぐれた記録を残した外国人は数多い。ほかにも幕末から明治にかけ、多くの外国人が数々の記録を残している。

古くはフロイスやケンペル、ジーボルト、ゴロヴニンの名前も挙げてもよいだろう。

幕末にやってきた外国使節団は、けっしてバラ色の日本だけをえがいたわけではなかった。その目に映った役人や民衆の様子もしっかり観察されていた。

外国人にたいする民衆の興味を役人は制止しきれなかった。そして、使節団は概して日本に、とりわけ日本の民衆に好感をいだいている。

[レガメのえがいた浅草風景。1870年代。本書カバーの絵もレガメ。]

現代の日本人は、幕末や明治はじめの日本が、明るく幸せなはずがないという予見をいだいている。それが、当時の海外観察者による日本の記述を疑いの目でみる、ひとつの要因になっている、と著者はいう。

さらに現代人は、当時は幕府や政府の統制が厳格であって、日本人はすべての面で抑圧されていたと思いこんでいる。

しかし、それはあとからつくられた刷り込みである。

当時の外国人観察者はそんなふうに見なかった。むしろ逆である。

たとえば、幕末に英国使節団の一員として来日したシェラード・オズボーンは、幕府が奢侈禁止令をだしていたことを知っていたが、幕府の役人や富裕な商人が着飾っており、日本の女性たちが上等の生地の着物を身につけていることをしっかり観察していた。

日本の家屋や寺院の色彩が落ち着いていることも評価している。オズボーンはそこに清潔さや趣味の洗練を感じとりこそすれ、抑圧や悲惨はすこしも感じていなかった。

じっさい、異文化を理解するのはむずかしい。あれだけ日本通のラフカディオ・ハーンですら、晩年には「日本人というものを少しもわかっていないことがわかっ」たという境地に達した。それでも、ハーンは最後まで日本を理解することに努め、とりわけ「日本人の内面生活」をえがこうとした。そこにハーンのえらさがある。

異邦から来た観察者は、「奇妙な異文化」、「おのれの文明と異質な何か」を発見したのだ、と著者はいう。

そこには新鮮なおどろきがあった。「このような“小さい、かわいらしい、夢のような”文明がありうるというのは、彼らにとって啓示ですらあった」。

時をへだてたわれわれも、その記述に単に反発するのではなく、まじめに向きあうべきではないか、と著者はいう。

じっさい、細部にわたる綿密な記録が残されている。

扇をつかいながら読書する役人、錠も鍵もない部屋、美しい品々、女たちの笑い声、遊び回る子どもたち、陽気な人びと、子守する少女、波の音、木の橋、川をこぐ舟……。観察はきりがなくつづく。

パリのギメ博物館の創設者エミール・ギメは明治9年(1876)に来日した。その第一印象は、日本は「すべてが魅力にみちている」。

第一印象こそが、じつはだいじなのである。西洋人にとって、日本には古きよき時代と文明が残されていた。

著者はいう。

〈近代工業文明に対する懐疑や批判は、その行き詰りが誰の目にも明らかになった20世紀末葉に至って生じた現象ではけっしてない。それはむしろ、近代工業文明が成立した19世紀初頭以来、近代思潮の波頭に不断に顕われ続けてきた現象なのである。〉

英国公使のオールコックは、近代物質文明の信奉者であった。それでも「どうあってもいそいで前へ進もうとする」西洋にいささか疲労をおぼえ、アジアが近代文明にたいする「ひとつの矯正物」になるのではないかと感じていた。

英国のジャーナリスト、エドウィン・アーノルドは、日本の田園風景をみて「ヨーロッパの生活の騒々しさと粗野さとから救われた気が」した。

どうしてだろう。

著者はこう述べている。

〈幕末の日本では、精神の安息と物質的安楽は、ひとつの完成し充溢した生活様式の中で溶けあっていたのである。アーノルドのような讃美者はもとより、オールコックのような批判的観察者ですら感動に誘われたのは、そういう今は失われた日本の文明の特質に対してであった。〉

そこには、なんだかほっとする風景が広がっていたのである。

著者は、そうしたさまざまな外国人によるこまごまとした観察のなかにおいてこそ、古い江戸文明の実相が浮かびあがってくると考えている。

のんびりと読むことにしよう。

賤視と差別?──『日本の歴史をよみなおす』雑感(3) [くらしの日本史]

前回は天皇についてふれたが、網野史学の本領が社会史、民衆史にあることはいうまでもない。これまであまり光をあてられていなかった庶民の世界に、網野は目を向ける。

とりわけ微妙なのは非人や河原者のあつかいだ。

中世の非人や河原者を、網野はもともと「神仏直属の神人(じにん)、寄人(よりうど)と同じ身分」だったとしている。

非人は「下人」とは区別される。下人は不自由民であり、奴隷だった。これにたいし、非人は寺社に属し、死体の処理や葬送にかかわる仕事をしていた。

ケガレを忌む意識は古代から強かった。ケガレは伝染すると考えられたので、清めの手続きが必要になってくる。非人は死穢や産褥、罪穢をきよめる役割を担っていた。京都では清水坂、奈良では北山宿が非人の拠点だったという。

非人は平民の共同体に住めなくなった人たちだ。捨て子、身寄りのない人、不治の病にかかった人も含まれる。乞食や芸能民も非人に位置づけられていた。かれらの仕事は、世のケガレをきよめることである。なくてはならない職掌だった。

「14世紀までの非人を、江戸時代の被差別部落と同じようにとらえてしまうことは、かなりの誤りを生むのではないか」と網野はいう。非人は神仏の「奴碑」として聖別された存在だった。

非人のなかでも河原者は独特の存在だ。牛や馬の葬送や解体、皮の処理などに加えて、造園や井戸掘りなどの土木作業にも従事していた。

「放免」と呼ばれる人たちもいる。もともと罪人だったが、文字どおり放免された者で、検非違使(けびいし)のもとで、犯人の逮捕や処刑、葬送にあたった。

僧形の非人には、かならず丸という名がついている。丸というのは童名だが、髪形も蓬髪で、髻(もとどり)を結っていない。牛飼いや輿・ひつぎをかつぐ役割をはたしていた。八瀬童子が有名だ。鵜飼や猿曳も蓬髪で童姿をしていた。

網野によると、丸をつけて呼ぶのは、聖俗の境界にあるものをさしているという。そういえば、動物や武器、砦、船にも、よく丸の名がつけられる。

穢多ということばが登場するのは13世紀後半のことで、もとは餌取がなまったものとされる。このころから、非人、河原者にたいする差別意識がでてきた。

13世紀末の『一遍聖絵』には、非人や乞食(こつじき)、遊女の姿が数多くえがかれている。網野は「一遍による非人の救済を絵を通して描くことが、この絵巻の作者のひとつのねらいではなかったか」と述べている。

一遍を擁護し、その布教を支持してきたのが、山賊や海賊と呼ばれてきた「悪人」であったことも指摘されている。

15世紀になると、非人や河原者を穢多として差別する風習が強まり、さらに江戸時代にはいると、被差別身分が固定されるようになってくる。賤視がはじまったのは近世になってからだといってよい。

ところで、われわれは、日本では女性は昔から差別され、抑圧されていたと思いがちである。

どうもそうではなさそうだ。

1562年に来日し、1597年に亡くなるまで35年間、日本に滞在したルイス・フロイスは当時の日本の女性について、貴重な証言を残している。それによると、日本の女性は処女の純潔を重んじないとか、意のままに離別するとか、夫に知らせず好きなところに出かけるとか、夫とは別に自分の財産をもっているとか、意外に自由だったことが記されている。

こうした状況はその後もつづき、江戸時代の女性は男性に抑圧されていたという通説はかなりあやしいと網野も述べている。

歌垣や夜這いの風習も残っていた。女性が遠くにはたらきに行ったり、自由に旅をしたりするのもごくあたりまえにおこなわれていた。

戦国から江戸時代にかけて「女性が無権利できびしく抑圧されていた」という見方は実態からかけはなれている、と網野はいう。

中世には、武装して戦う女性もいた。女の地頭や名主、荘官もいた。借上(かしあげ)や土倉と呼ばれる金融業をいとなむ女性もいたのだという。

女性の遍歴民は早くから確認できる。歩き巫女とか遊行女婦と呼ばれる存在だ。それが10世紀から11世紀にかけて、女性の長者に率いられた遊女の集団となっていく。彼女たちは「天皇や神に直属する女性職能民」であって、その地位はけっして低くなかった。

そのなかからは商業にたずさわる女性もでてくる。網野は、鎌倉、南北朝時代までは、女性は思うよりはるかに、社会的に活動していたと述べている。女性と男性の社会的地位には実際にはそれほどのちがいがなかったという。

とはいえ、中国風の律令制度が採用されるようになったころから、建前上は、男が公的な世界を取り仕切るという体制ができていた。

そして、室町、戦国時代以降、女性の地位は次第に低下していく。家父長制が建前となり、土地財産についても女性の権利が弱くなり、女性が田畠を持つ権利はなくなってしまう。16世紀、17世紀になると、商工業の分野でも女性が表立って活躍することはなくなる。遊女にたいする賤視もはじまっている。

しかし、江戸時代でも、現実には屋敷の内部や財産を仕切っていたのは女性だったといえそうである。女性の識字率は高かったし、「おかげまいり」のように旅する女性も多かった。商家の女主人は大きな力をもっていた。近世の女性はたしかに抑圧されていたかもしれないが、けっしてたくましさを失っていたわけではない、と網野は語っている。

とりわけ微妙なのは非人や河原者のあつかいだ。

中世の非人や河原者を、網野はもともと「神仏直属の神人(じにん)、寄人(よりうど)と同じ身分」だったとしている。

非人は「下人」とは区別される。下人は不自由民であり、奴隷だった。これにたいし、非人は寺社に属し、死体の処理や葬送にかかわる仕事をしていた。

ケガレを忌む意識は古代から強かった。ケガレは伝染すると考えられたので、清めの手続きが必要になってくる。非人は死穢や産褥、罪穢をきよめる役割を担っていた。京都では清水坂、奈良では北山宿が非人の拠点だったという。

非人は平民の共同体に住めなくなった人たちだ。捨て子、身寄りのない人、不治の病にかかった人も含まれる。乞食や芸能民も非人に位置づけられていた。かれらの仕事は、世のケガレをきよめることである。なくてはならない職掌だった。

「14世紀までの非人を、江戸時代の被差別部落と同じようにとらえてしまうことは、かなりの誤りを生むのではないか」と網野はいう。非人は神仏の「奴碑」として聖別された存在だった。

非人のなかでも河原者は独特の存在だ。牛や馬の葬送や解体、皮の処理などに加えて、造園や井戸掘りなどの土木作業にも従事していた。

「放免」と呼ばれる人たちもいる。もともと罪人だったが、文字どおり放免された者で、検非違使(けびいし)のもとで、犯人の逮捕や処刑、葬送にあたった。

僧形の非人には、かならず丸という名がついている。丸というのは童名だが、髪形も蓬髪で、髻(もとどり)を結っていない。牛飼いや輿・ひつぎをかつぐ役割をはたしていた。八瀬童子が有名だ。鵜飼や猿曳も蓬髪で童姿をしていた。

網野によると、丸をつけて呼ぶのは、聖俗の境界にあるものをさしているという。そういえば、動物や武器、砦、船にも、よく丸の名がつけられる。

穢多ということばが登場するのは13世紀後半のことで、もとは餌取がなまったものとされる。このころから、非人、河原者にたいする差別意識がでてきた。

13世紀末の『一遍聖絵』には、非人や乞食(こつじき)、遊女の姿が数多くえがかれている。網野は「一遍による非人の救済を絵を通して描くことが、この絵巻の作者のひとつのねらいではなかったか」と述べている。

一遍を擁護し、その布教を支持してきたのが、山賊や海賊と呼ばれてきた「悪人」であったことも指摘されている。

15世紀になると、非人や河原者を穢多として差別する風習が強まり、さらに江戸時代にはいると、被差別身分が固定されるようになってくる。賤視がはじまったのは近世になってからだといってよい。

ところで、われわれは、日本では女性は昔から差別され、抑圧されていたと思いがちである。

どうもそうではなさそうだ。

1562年に来日し、1597年に亡くなるまで35年間、日本に滞在したルイス・フロイスは当時の日本の女性について、貴重な証言を残している。それによると、日本の女性は処女の純潔を重んじないとか、意のままに離別するとか、夫に知らせず好きなところに出かけるとか、夫とは別に自分の財産をもっているとか、意外に自由だったことが記されている。

こうした状況はその後もつづき、江戸時代の女性は男性に抑圧されていたという通説はかなりあやしいと網野も述べている。

歌垣や夜這いの風習も残っていた。女性が遠くにはたらきに行ったり、自由に旅をしたりするのもごくあたりまえにおこなわれていた。

戦国から江戸時代にかけて「女性が無権利できびしく抑圧されていた」という見方は実態からかけはなれている、と網野はいう。

中世には、武装して戦う女性もいた。女の地頭や名主、荘官もいた。借上(かしあげ)や土倉と呼ばれる金融業をいとなむ女性もいたのだという。

女性の遍歴民は早くから確認できる。歩き巫女とか遊行女婦と呼ばれる存在だ。それが10世紀から11世紀にかけて、女性の長者に率いられた遊女の集団となっていく。彼女たちは「天皇や神に直属する女性職能民」であって、その地位はけっして低くなかった。

そのなかからは商業にたずさわる女性もでてくる。網野は、鎌倉、南北朝時代までは、女性は思うよりはるかに、社会的に活動していたと述べている。女性と男性の社会的地位には実際にはそれほどのちがいがなかったという。

とはいえ、中国風の律令制度が採用されるようになったころから、建前上は、男が公的な世界を取り仕切るという体制ができていた。

そして、室町、戦国時代以降、女性の地位は次第に低下していく。家父長制が建前となり、土地財産についても女性の権利が弱くなり、女性が田畠を持つ権利はなくなってしまう。16世紀、17世紀になると、商工業の分野でも女性が表立って活躍することはなくなる。遊女にたいする賤視もはじまっている。

しかし、江戸時代でも、現実には屋敷の内部や財産を仕切っていたのは女性だったといえそうである。女性の識字率は高かったし、「おかげまいり」のように旅する女性も多かった。商家の女主人は大きな力をもっていた。近世の女性はたしかに抑圧されていたかもしれないが、けっしてたくましさを失っていたわけではない、と網野は語っている。

天皇をめぐって──『日本の歴史をよみなおす』雑感(2) [くらしの日本史]

網野善彦は、天皇についてもふれている。

時代は5、6世紀にさかのぼる。まだアニミズムや呪術が盛んな時代。そのころ畿内では、豪族が合議によってひとりの王を立てる大王(おおきみ)の制度が定着しはじめていた。

しかし、日本でも本格的に国家形成の動きがはじまるのは、唐の影響を受け、仏教や儒教がはいってからだという。天皇という称号がはじめて用いられるのは7世紀後半の天武、持統朝になってからだ。日本という国号もそのころつくられている。

日本の天皇の特徴は、中国の影響を受けながらも、天命思想を排して、皇孫による血縁継承を基盤にしていることだ、と網野はいう。

天皇は氏名をもたない。むしろ、氏名をあたえる存在だ。天皇は人に名前をあたえることによって、人を支配したのだ。

日本という国号は王朝名でもないし、部族名でもない。やまとと読めば、それは王朝名だが、ひのもとと読めば、中国からみた東の方向をさす。どちらかというと、日本というのは、中国を意識してつけられた特異な国号だ、と網野は指摘する。

天皇は律令制と貴族(太政官)の合議体の上に立つが、それとは別にもうひとつの顔をもっている。それは日の御子、すなわち神聖王という側面で、この点が中国の皇帝ともっともちがう面だ、と網野はいう。

大和朝廷は租庸調という税の上に成り立っていた。租は初穂の貢納、庸は労役、調は特産物(絹や布、塩、鉄など)の貢納。もともと習俗に由来するこうした税制は、律令制によって、さらに制度化されることになる。

8世紀ごろは、まだ豪族の代表である太政官の力が強く、天皇もそれに制約されていた。ところが、9世紀になると唐風の文化が栄え、貴族のなかでも藤原氏や源氏が優勢になるとともに、天皇の発言力も増してくる。

10世紀をすぎると、特定の職を特定の氏がになう体制が定着し、貴族の家格が定まってくる。天皇の職を天皇家が世襲して受け継ぐことがあたりまえになっていく。

11世紀なかばに、荘園公領制ができあがる。荘園とは中央貴族や地方富豪、寺社などが開拓した農地。だが、国司の管理する公領も同じくらいの広さがあった。荘園も公領も国に税を納めることは変わりない。

そのころから非農業民も増えてくる。神人(じんにん)や供御人(くごにん)、寄人(よりうど)と呼ばれる人びとだ。神人は神につかえる人びと、供御人は朝廷に食材や調度品を納める集団、寄人は荘園などの保護を受ける商工業者だ。

日本では仏教が朝廷に深く入りこむのは9世紀ごろからだといわれる。天台宗、真言宗が生まれ、10世紀になると寺院の力が大きくなってくる。

持統天皇以来、江戸時代まで、天皇の葬儀は仏式でおこなわれており、たいていは火葬だった。即位式にも、かつては密教の儀式が取り入れられていたという。

皇室と仏教のかかわりは思ったより強い。われわれの知る天皇家の「伝統」、ひいては日本の「伝統」は、まさにつくられた伝統なのだ。

網野は日本をひとつの国ととらえる常識に疑問を投げかけている。大和朝廷の支配は、現在の北海道や沖縄はいうまでもなく、東日本にもおよんでいなかった。

10世紀になると、平将門の乱がおこり、東国は王朝の支配下から一時離脱する。乱は鎮圧されるが、その後、東北では、安倍氏、清原氏、奥州藤原氏などが勢力を広げ、12世紀末に鎌倉幕府が成立すると、三河、信濃、越後以東は幕府の支配下にはいる。

網野によると、こうして日本は、西は天皇、東は将軍の治める国になったという。少なくとも、幕府の成立以来、天皇の支配権は東国におよばなくなった。さらに13世紀の蒙古襲来以降、九州にも天皇の支配はおよばなくなる。

しかし、それでも天皇は完全に権力を失ったわけではない、と網野は指摘する。少なくとも、西国に関しては、朝廷が支配権をにぎっていた。ところが、13世紀後半になると、その支配権もだんだん幕府に奪われ、天皇制は大きな危機を迎える。

内部分裂も進んでいた。天皇を「聖なるもの」とあがめる信仰もだいぶ薄れてきた。

そこに登場するのが後醍醐天皇だ。だが、その新体制はあえなく失敗する。そのとき、南朝が滅ばされていたら、ここで天皇家は消えていただろう、と網野は推測している。

14世紀後半、足利義満の時代にも、天皇家はピンチにおちいる。後醍醐の息子、懐良(かねよし)が明に使いを送り、明から正式に「日本国王」と認められたのだ。義満はこれをつぶし、逆にみずから明に使いを送り、「日本国王」と名乗ることになった。このとき義満は息子を天皇にし、自身は太上天皇になろうとしていたという説もある。

織田信長が登場したときも、天皇家は廃絶の危機を迎えた。だが、神になろうとした信長は、本能寺で死に、あとの秀吉は天皇と合体して、日本国を継承する方向に舵を切りなおした。徳川家康もその路線を継承する。

15世紀以降、明治維新まで、天皇は形式上の官位叙任権をもつだけの存在になっていたかのようにみえる。だが、それはけっして権威や権力がなくなったことを意味しない、と網野はいう。ここには日本の社会の特異な構造がある。その構造は近代以降もつづいている。それは、おおやけを代表する存在だということだ。そのあたり、もうすこし深く考えてみる必要がある。

時代は5、6世紀にさかのぼる。まだアニミズムや呪術が盛んな時代。そのころ畿内では、豪族が合議によってひとりの王を立てる大王(おおきみ)の制度が定着しはじめていた。

しかし、日本でも本格的に国家形成の動きがはじまるのは、唐の影響を受け、仏教や儒教がはいってからだという。天皇という称号がはじめて用いられるのは7世紀後半の天武、持統朝になってからだ。日本という国号もそのころつくられている。

日本の天皇の特徴は、中国の影響を受けながらも、天命思想を排して、皇孫による血縁継承を基盤にしていることだ、と網野はいう。

天皇は氏名をもたない。むしろ、氏名をあたえる存在だ。天皇は人に名前をあたえることによって、人を支配したのだ。

日本という国号は王朝名でもないし、部族名でもない。やまとと読めば、それは王朝名だが、ひのもとと読めば、中国からみた東の方向をさす。どちらかというと、日本というのは、中国を意識してつけられた特異な国号だ、と網野は指摘する。

天皇は律令制と貴族(太政官)の合議体の上に立つが、それとは別にもうひとつの顔をもっている。それは日の御子、すなわち神聖王という側面で、この点が中国の皇帝ともっともちがう面だ、と網野はいう。

大和朝廷は租庸調という税の上に成り立っていた。租は初穂の貢納、庸は労役、調は特産物(絹や布、塩、鉄など)の貢納。もともと習俗に由来するこうした税制は、律令制によって、さらに制度化されることになる。

8世紀ごろは、まだ豪族の代表である太政官の力が強く、天皇もそれに制約されていた。ところが、9世紀になると唐風の文化が栄え、貴族のなかでも藤原氏や源氏が優勢になるとともに、天皇の発言力も増してくる。

10世紀をすぎると、特定の職を特定の氏がになう体制が定着し、貴族の家格が定まってくる。天皇の職を天皇家が世襲して受け継ぐことがあたりまえになっていく。

11世紀なかばに、荘園公領制ができあがる。荘園とは中央貴族や地方富豪、寺社などが開拓した農地。だが、国司の管理する公領も同じくらいの広さがあった。荘園も公領も国に税を納めることは変わりない。

そのころから非農業民も増えてくる。神人(じんにん)や供御人(くごにん)、寄人(よりうど)と呼ばれる人びとだ。神人は神につかえる人びと、供御人は朝廷に食材や調度品を納める集団、寄人は荘園などの保護を受ける商工業者だ。

日本では仏教が朝廷に深く入りこむのは9世紀ごろからだといわれる。天台宗、真言宗が生まれ、10世紀になると寺院の力が大きくなってくる。

持統天皇以来、江戸時代まで、天皇の葬儀は仏式でおこなわれており、たいていは火葬だった。即位式にも、かつては密教の儀式が取り入れられていたという。

皇室と仏教のかかわりは思ったより強い。われわれの知る天皇家の「伝統」、ひいては日本の「伝統」は、まさにつくられた伝統なのだ。

網野は日本をひとつの国ととらえる常識に疑問を投げかけている。大和朝廷の支配は、現在の北海道や沖縄はいうまでもなく、東日本にもおよんでいなかった。

10世紀になると、平将門の乱がおこり、東国は王朝の支配下から一時離脱する。乱は鎮圧されるが、その後、東北では、安倍氏、清原氏、奥州藤原氏などが勢力を広げ、12世紀末に鎌倉幕府が成立すると、三河、信濃、越後以東は幕府の支配下にはいる。

網野によると、こうして日本は、西は天皇、東は将軍の治める国になったという。少なくとも、幕府の成立以来、天皇の支配権は東国におよばなくなった。さらに13世紀の蒙古襲来以降、九州にも天皇の支配はおよばなくなる。

しかし、それでも天皇は完全に権力を失ったわけではない、と網野は指摘する。少なくとも、西国に関しては、朝廷が支配権をにぎっていた。ところが、13世紀後半になると、その支配権もだんだん幕府に奪われ、天皇制は大きな危機を迎える。

内部分裂も進んでいた。天皇を「聖なるもの」とあがめる信仰もだいぶ薄れてきた。

そこに登場するのが後醍醐天皇だ。だが、その新体制はあえなく失敗する。そのとき、南朝が滅ばされていたら、ここで天皇家は消えていただろう、と網野は推測している。

14世紀後半、足利義満の時代にも、天皇家はピンチにおちいる。後醍醐の息子、懐良(かねよし)が明に使いを送り、明から正式に「日本国王」と認められたのだ。義満はこれをつぶし、逆にみずから明に使いを送り、「日本国王」と名乗ることになった。このとき義満は息子を天皇にし、自身は太上天皇になろうとしていたという説もある。

織田信長が登場したときも、天皇家は廃絶の危機を迎えた。だが、神になろうとした信長は、本能寺で死に、あとの秀吉は天皇と合体して、日本国を継承する方向に舵を切りなおした。徳川家康もその路線を継承する。

15世紀以降、明治維新まで、天皇は形式上の官位叙任権をもつだけの存在になっていたかのようにみえる。だが、それはけっして権威や権力がなくなったことを意味しない、と網野はいう。ここには日本の社会の特異な構造がある。その構造は近代以降もつづいている。それは、おおやけを代表する存在だということだ。そのあたり、もうすこし深く考えてみる必要がある。

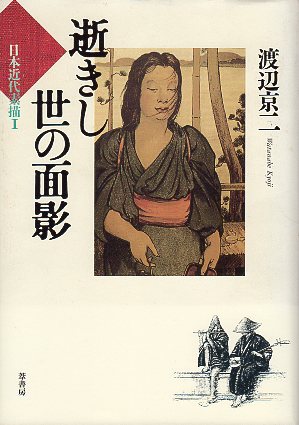

『日本の歴史をよみなおす』雑感(1) [くらしの日本史]

網野善彦は前から読みたいと思っていたのに、この齢までつい読みそびれてしまった。網野の本は何冊も買ってあるのに、いまだにツンドクのままだ。いや、ひょっとしたら、ぱらぱらと読んだものもあるのかもしれない。情けないことに、それすら忘れてしまっている。

先日、つれあいの調子が悪いというので車で病院に連れて行き、どうせ検査の待ち時間が長かろうと思って、書棚から手ごろそうな『日本の歴史をよみなおす』(ちくま学芸文庫)を取りだして、ながめてみることにした。2回病院に通ううちに半分ほど飛ばし読みし、残りは家でうとうとしながら目をとおした。

でも、なにが書いてあったか、もうあらかた忘れてしまっている。困ったものだ。そこで、もう一度、本をぱらぱらとめくりながら、メモなりともとっておこうと思った次第だ。

網野によると、日本の歴史は14世紀の南北朝動乱期をはさんで大きくわかれるという。そして、15世紀以後はわれわれも何となくわかるが、13世紀以前になると、常識が届かぬ異質な世界になってしまうという。だから、日本史にとって14世紀はだいじな時代なのだ。網野の専門は中世史である。加えてこの人には民俗学の知識がある。それが独自の網野史学、あるいは網野社会史を切り開く素地となったのだろう。

ぼく自身がわりあい知っているのは、江戸時代以降の歴史である。これまで山片蟠桃や渋沢栄一、柳田国男の評伝を書いてきた(海神歴史文学館を参照)。しかし、江戸以前は高校時代の日本史で教えてもらった程度で、それもほとんど覚えていない。これまで、あまり網野善彦を読んでこなかったのも、意識的に近世以前の歴史をオミットしてきたためかもしれない。

しかし、断捨離の時期である。といっても、本の整理はまったく進んでいない。つれあいや娘に迷惑をかけたくないから、からだが動くうちに、すこしでも本の片づけをしておきたい。もっとも、つれあいは、お父さんが死んだら、全部ぱっと捨てるから、何も心配はないという。まあ、それでいいのかもしれない。ツンドク本を読むのは、自己満足のためのようなものだ。

なにはともあれ、網野善彦である。

日本で村(集村)ができたのは室町時代の14世紀後半以降からだ、というのはちょっと驚く。町もそうだという。それまでも村や町(市場)らしきものはあったが、安定したものではなく、できたり消えたりしていた。

最初に町ができる場所は港(津、泊[とまり])や川の中洲だった。そして、町と村がきちんとしたかたちで成立するのは、15世紀、16世紀になってからだ。

ところで、網野史学の醍醐味は、さまざまな常識に疑問を投げかけたところにあるとみてよいだろう。そのひとつが、少なくとも江戸時代まで日本は農業社会だったという常識である。網野はこれに疑問を投じる。

よくいわれることだが、江戸時代の人口構成は、ほぼ8割が百姓で、1割が武士、同じく1割が町人だとされている。ふつう、百姓とは農民のこととされるから、日本は農民が大多数を占める農業社会だったと理解される。

しかし、網野にいわせれば、この百姓というのがくせものなのである。百姓には農民だけでなく、山の民や海の民、すなわち廻船や漁業、塩業、その他さまざまな仕事に従事する人も含まれているのだ。まさに百の姓(かばね)なのだった。

網野がこのことに気づいたのは、奥能登の時国家を調査したときだったという。時国家は豪農として200人くらいの下人をかかえていた。大規模な水田を経営していたのはとうぜんだが、それにとどまらず、じつに多角経営を展開していたのである。浜で塩をつくり、山で炭も焼いていた。鉱山も経営していた。

特筆すべきは、時国家が手広く廻船業をいとなんでいたことである。松前から昆布を大坂に運び、塩を松前に売り、炭を全国に運び、金融業にも手をだしていた。多角的企業家といってもよい。しかし、身分は百姓である。

さらに、網野は水呑(頭振)と呼ばれた層にも注目する。ふつうは自前の田をもたない貧農ないし小作人と理解される。ところが、能登の柴草屋は廻船業者でありながら、身分的には年貢を賦課されない水呑とされていた。つまり、村に住んでいて、土地をもてなくても、土地をもつ必要もない人も、一律に水呑と区分けされていたことになる。

こうして網野は、能登の村民、すなわち百姓が農業にかぎらず、手広く商売をいとなみ、ものづくり(たとえば漆器や素麺の製造)に従事していたことを実証したのである。

能登は日本海交易の拠点だった。だが、百姓が商売をしていたのは、能登だけではない。日本全国がそうだったといえるだろう。そうなると、江戸の終わりまで、日本が農業社会だったという見方は思い込みだったということになる。

そもそも村を農村と考えるのがまちがいなのだ。

市場や観光の拠点として、事実上、町だといってもよい村も多かった。

それに百姓の年貢も米とはかぎらなかった。絹、布、塩、鉄、紙、油なども年貢として納められている。

「江戸時代に町と認められたのは、城下町、それに堺や博多のような中世以来の大きな都市だけで、実態は都市でも、大名の権力とかかわりのない都市は、すべて制度的には村と位置づけられています」と、網野は語っている。

ほんらい百姓には農民という意味はなく、それは庶民全般をさすことばだった。だが、日本の伝統的国家は租税の基礎を水田におき、近世になると石高制を採用したために、農本主義的なイデオロギーに染めあげられた。そのため非農業的な生業にも携わる庶民の姿が無視されて、画一的に農民として把握されてしまったのだ、と網野はみている。

ところで、日本の社会に金属貨幣が流通しはじめるのは13世紀から14世紀にかけてだという。それまでも8世紀から10世紀にかけ、和同開珎をはじめ、さまざまな銅銭や銀銭(いわゆる皇朝十二銭)が鋳造されていたものの、それらは流通しなかった。皇朝銭は庸や調などの租税、あるいはまじないとして利用されたのにとどまる。そのころ交換手段として用いられていたのは、もっぱら米や絹だった。

10世紀になると、政府の弱体化により日本では貨幣が鋳造されなくなる。ところが12世紀から13世紀にかけ日中貿易が盛んになると、宋から大量の貨幣がはいってくる。そして13世紀後半から14世紀にかけ、宋銭による支払いが多くなってくる。ただし、米も価値尺度としての機能を失ってはいない。

15世紀になると、銭は貨幣として本格的に機能するようになる。

だが、その前に市場が生まれていなければ、銭も流通するわけがない。

すると、市とはそもそもどうやって生まれたのだろう。

もともと、市は河原や川の中洲、浜、坂などにつくられていたようだ。虹の立つところに市を立てるというならわしもあった。市を立てる場所は、「神の世界につながる場」であり、ものも人も世俗に縁から切れてしまう「無縁」の状態になる場だと考えられていた、と網野はいう。このあたりなかなか神秘的である。

網野は利息の起源を「出挙(すいこ)」に求めている。共同体の首長が、神聖な種籾を農民に貸し、農民は種籾にお礼の稲を加えて、倉に戻すというのが、出挙だ。一種の税といってよい。これが神社の場合は、初穂をささげるということになる。

交易や金融はもともと神仏の世界とかかわりをもっており、中世では商人や金融業者、職人はおもに寺社に直属していたという。寺社に直属する場合は、寄人(よりうど)や神人(じんにん)と呼ばれ、天皇に直属する場合は供御人(くごにん)と呼ばれていた。彼らは身分的には百姓と区別され、服装、髪形もちがい、自由通行の特権を保証されていた。

ところが、14、15世紀になると、神仏の領域にあった交易や金融が次第に世俗化してくる。それは貨幣の流通とも関係しているのだろう。寺社に頼っていた商人や職人は、15世紀になると、守護大名のような世俗的権力に特権の保証を求めるようになる。14世紀、15世紀が歴史の変わり目だというのは、神仏信仰意識が薄れ、世俗化が進むということだろうか。それ以降は、われわれにも理解しやすい時代がはじまる。

なお、交易に関していうと、鎌倉・室町時代における勧進聖(かんじんひじり)の役割が見逃せない、と網野は指摘している。勧進聖は寺を建てるために寄付金を集めていただけではなく、手工業者や職人をも組織していたという。貿易商人としての仕事もし、金融もおこなっていた。

無縁所と呼ばれる寺院は、一種の商業・金融センターになり、その門前に商工業者が集まるようになった。このあたり寺社の役割は、中世ヨーロッパのキリスト教修道会の役割ともよく似ている。

しかし、16世紀、17世紀になると、寺社は政治的権力のもとに完全に組みこまれ、天皇の権威も低下して、武士の時代がやってくる。それにともなって、手工業者、商人、金融業者は、実質的に大きな力をもっていながら、低い地位しか与えられず、むしろ賤視されるまでになった、と網野は指摘している。

われわれを庶民の世界にいざなってくれるところに網野史学の醍醐味がある。

もうすこし読んでみよう。

[これから両親を介護するため(といってもたいして何もできないのですが)しばらくいなかに帰ります。ブログはしばらくおあずけです。]