網野善彦『日本社会の歴史』を読む(2) [歴史]

人間の経済生活は、大きく分けて、狩猟採集生活、農耕生活、商品生活の3段階をたどったというのが、ぼくの考えだ。もちろん、それは画然とした区別ではなく、重層的ではあるのだが、あくまでも中心がどこにあるかというのにすぎない。

縄文時代にくらべると、弥生時代はずっと短い。しかし、この時代に、経済生活の中心は狩猟採集から農耕へと移行する。弥生時代が日本の歴史でも大きな曲がり角だったことがわかる。

網野によれば、中国から朝鮮半島に稲作技術がもたらされたのは紀元前1000年以前とされる。紀元前3世紀には、九州北部ではじめて弥生土器が登場している。だが、それ以前から稲作はおこなわれていた。

弥生土器は穀物に欠かせない土器として、九州一円から四国南部にまで急速に広がった。このころの遺跡からは石斧や石包丁も出土する。織布もおこなわれ、鉄器も用いられていた。

弥生文化の流入を支えたのは、朝鮮半島南部、北九州、瀬戸内海をむすぶ海で活躍した海民だった、と網野はいう。そして、東北、南九州をのぞく、列島各地では、弥生時代から古墳時代中期にかけ約800年のあいだ、首長制の社会が展開されることになる。

弥生前期の200年間、列島の東部では依然として稲作への抵抗が強く、縄文文化がつづいていた。いっぽう、西部では朝鮮半島からの流入を含め、急速に人口が増えていく。

紀元前1世紀から紀元後1世紀にかけての弥生中期になると、稲作は関東から東北南部まで広がっていた。水田は低湿地だけではなく谷間にもひらかれる。用水・排水用の溝が掘られ、田植えもおこなわれるようになった。収穫や脱穀のための道具もつくられている。種籾は神聖なものとして高床式の倉庫に保存されていた。

農耕に神事や協働作業は欠かせない。それを指揮するようになったのが、共同体の首長である。

弥生時代につくられたのはコメだけではない。ムギ、アワ、ヒエ、マメ、ソバ、イモなどの穀物のほか、根菜や蔬菜、果実なども栽培されていた。焼畑がおこなわれていたかもしれない、と網野はいう。

織物用として、苧麻(カラムシ)や蚕のための桑も植えられていた。漆やキノコも採集されていた。狩猟や漁撈、海藻や貝の採取も盛んだった。本格的な製塩もおこなわれていた。

こうしてみると、弥生時代には現代の生活の基本となる要素がほとんど出そろっている。

弥生文化にはひとつの大きな特徴がある。

「弥生文化は単に稲作文化というだけでなく、強烈な海洋的特色を持っていた」と網野はいうのだ。

弥生時代は、大陸や半島との交流のなかでつくられていった。ぼくなど、それはイギリス史でいう民族大移動の時代に匹敵するのではないかと勝手に思うほどだ。

近畿や北九州などで有力な首長があらわれる。『後漢書』には、倭の奴国王が漢に使いを送り、光武帝から印綬を授けられたという記述がみられる。

弥生中期の列島西部では、沖積平野の中央部や台地のうえに、かなり大きな集落がつくられていたことがわかっている。その周囲は溝や濠によって囲まれていた。

瀬戸内海沿岸から大阪湾にかけては、二、三百メートルの高台に土塁や空堀をめぐらせた集落もあらわれた。このことは、この地方に何らかの軍事的緊張があったことを推測させるという。

『魏志』は、2世紀の後半、「倭国が大きく乱れ、長期にわたって戦いが続いたと記述する。その大乱は卑弥呼が邪馬台国の女王として立つことによって収まったとされる。邪馬台国の所在については、北九州説と大和説があって、いまだに結論がでていない。

『魏志』の伝える倭人社会は、現代の日本の民俗や韓国の習俗とどこか似ている、と網野はいう。それは「決して稲作一色の農耕社会ではなく、農耕とともに漁撈をはじめとするさまざまな生業に支えられ、呪術に支配されたマジカルな色彩の強い社会であった」。

そこでは「大人」といわれる首長の一族と平民の「下戸」とがはっきりと分かれており、「生口」と呼ばれる奴隷もいた。

邪馬台国はすでに立派な国である。中央には大きな邸閣があり、地方の国々には租税と課役が課されている。国々の産物を交易する市庭(いちば)も設けられている。支配下にある伊都国には役人を置き、中国や朝鮮との交易を取り締まっている。

卑弥呼の宮室には千人の婢がはべり、武装した兵士が警備を怠らず、男はひとり弟のみが出入りを許されていたという。

238年に卑弥呼は魏に多くの贈り物と使いを送り、「親魏倭王」の称号を得ている。247年には戦乱がおこり、そのかんに卑弥呼が死んだ。男王があとを継いだが、首長たちはこれに服することをこばみ、卑弥呼の宗女、壱与(イヨ、あるいは台与=トヨ)が位について、ようやく戦乱がおさまったとされる。

266年、邪馬台国は魏の後続王朝、晋に使いを送っている。しかし、中国の史書では、それ以降約150年間、日本列島に関する記述はなくなる。

網野によると、倭国の大乱は、近畿・瀬戸内海の首長連合と北九州の首長連合とが統合される過程で発生したものではないかという。ただし、どちらがどちらを統合したかについては、まだ結論がでていない。

中国の史書によると、そのころ日本列島西部では青銅製の祭器を用いた祭祀が盛んになっていた。また朝鮮から輸入された鉄によって、鉄製の武器や工具もつくられるようになっていた。土器や木製の道具も大量に生産されている。

社会的分業が進み、市庭(いちば)での交易も日常化している。網野は市庭を現代の市場概念とはっきり区別しているように思われる。弥生時代の市庭とは、はたしてどのようなものだったのだろうか。

4世紀前半、中国大陸は動乱の時代を迎える。朝鮮半島では高句麗、百済、新羅の三国時代がはじまった。かといって、日本と朝鮮との関係が途絶えたわけではない。新羅に倭人がしばしば侵入したという記録が残っている。

このころ近畿から瀬戸内にかけて、大きな前方後円墳がつくられるようになる。埋葬者を収めた木棺のなかには、鏡・玉・剣の副葬品セットが添えられた。

4世紀後半から5世紀にかけ、前方後円墳は東北南部から九州南部まで広がった。古墳に埋葬された首長たちは、近畿の勢力と同盟関係を結びながら、それぞれの地域を支配していた。

とはいえ、列島の東と西では、かなり生活様式が異なっていた。「列島の各地域の個性は、前方後円墳の拡大にもかかわらず、なお失われることなく、その差異はさらに著しくなった」と、網野は書いている。

4世紀後半、朝鮮半島では高句麗、百済、新羅の抗争が激しくなっていた。百済は新羅や倭と同盟関係を結んで、高句麗に対抗しようとした。367年には倭に使いを送り、372年には倭王に七支刀を贈っている。いっぽう新羅も402年に倭と通交している。

倭と朝鮮半島との関係は密接だった。朝鮮半島からはさまざまな職能をもつ人びとが倭に移住してきた。一説では、弥生時代から古墳時代にかけて、100万人から150万人が列島西部にやってきたといわれる。それにより、鵜飼のような漁法、絹や布の織り方や縫い方、製紙、製鉄や鍛冶・鋳造、土器や陶器の製造、土木建築技術、漢字、芸能などがもたらされた。半島からは馬具や鉄の原料なども輸入されている。

5世紀になると、河内に巨大な前方後円墳がつくられるようになった。誉田山(こんだやま)古墳[応神天皇陵?]や大山(だいせん)古墳[仁徳天皇陵?]がよく知られている。古墳の周りには人物や動物をかたどった埴輪が並べられていた。

[大山古墳。ウィキペディアより]

こうした巨大古墳を建設するまでにいたった首長を大王と呼んでもよいだろう、と網野はいう。

このころ中国は南北朝の分裂時代にはいっていたが、南朝の宋の史書には、5人の倭王が479年から502年にかけて、宋に使者を送ってきたことが記録されている。

とはいえ、網野によれば、河内の大王は列島全体に権力をおよぼしているわけでなかった。吉備には大きな勢力をもつ大首長がいた。有明海沿岸や出雲、北陸の首長たちも、独自に半島や大陸との通交ルートをもち、みずからの勢力圏を築いていた。

半島や大陸からは先進的な製鉄技術や農業技術がもたらされ、それらが各地に広がろうとしている。

しかし、民衆の生活は竪穴式住居に住み、素朴な貫頭衣をまとうというものだったという。その日々は稲作にまつわる祭や先祖崇拝、自然崇拝、ミソギやはらい、呪術によっていろどられていた。

5世紀末から6世紀にかけて、大転換がはじまる。大和の大王が、東国、四国、九州へと、支配を広げていく。

つづきはまた。

網野善彦『日本社会の歴史』を読む(1) [歴史]

日本国の歴史でもなく、日本人の歴史でもなく、日本列島における人間社会の歴史というのがユニークだ。その日本列島は、よく見れば「アジア大陸の東に大きな湖を抱いて海に接する長大な陸橋」だという。そのことは、地図を逆さにして眺めてみると瞭然とする。かつては大陸とつながっていた。

[逆さ日本地図。富山県が作成したもの]

これも読み残しの本。岩波新書の3冊本で、あわせると600ページ足らず。残された時間にくらべて、買いこんだだけで目を通していない本があまりにも多いのだが、いまさらあせってもしょうがない。それらを暇にまかせて、のんびり読んでいる。読めなくなったら、読めなくなったで、ちっとも構わない。

この本が扱っているのは、主に原始時代から17世紀までだ。そのあとの歴史はごく簡略にしかふれられていない。記述は教科書風といってよいだろう。途中でほうりだしてしまう可能性もあるが、あまり気張らずに、さっと斜め読みすることにする。以下は雑駁なメモにすぎない。最近は何でもすぐ忘れてしまうようになったので、ブログをメモ替わりとする。

日本列島と大陸は1万8000年から1万7000年ほど前まで、南北で陸つづきになっていたという。日本で日本海と呼ばれる海は内陸湖だった。

日本列島には南や北からさまざまな動物がやってきた。ナウマンゾウやオオツノジカもそうだ。4万年から3万年ほど前には、石器を使う人類がこの列島にいたことが確認されている。

この人類はホモ・サピエンスの特徴を備え、洞窟やテントのような住居に住み、槍などを使って狩猟をおこなっていた。遺跡からは石刃やナイフ型の石器が出土している。かれらは北と南からそれぞれ日本列島に入ってきた。フォッサマグナを境とする東と西では、文化的に大きな地域差があったとするのが、網野の見方だ。

しかし、1万8000年から1万7000年前に、温暖化にともなう海進がはじまり、日本列島が大陸から分離され、巨大な内陸湖はいわゆる日本海となった。さらに北海道が生まれた。本州、四国、九州はまだつながっている。しかし、千島列島と琉球列島、伊豆七島はすでに誕生していた。

約1万年前、氷河期が終わり、完新世がはじまる。このころ氷河期の大型哺乳動物は姿を消し、森の中ではシカやイノシシが暮らしていた。人間社会では、このころ、石槍がより進化し、小型のやじりも開発された。ドングリやクリを保存したり、煮炊きするための土器もつくられている。こうして、時代は次第に縄文時代に移行していく。

ほぼ8000年前、瀬戸内海が形成され、本州から九州、四国が分離される。それ以前から狩猟や果実の採集に加え、漁撈もはじまっていた。竪穴式住居や貝塚もみられるようになり、日本列島全域に縄文土器が現れる。

網野は交通路としての海と、沖縄、九州から朝鮮半島にかけ活動した海民の存在を忘れてはならないという。「縄文人は海を通じて広い範囲の地域間を活発に交流しながら生活を営んでいた」

縄文時代は成立期、発展期、成熟期、終末期の4つの時期にわけられる。列島の東と西とのあいだには、大きな地域差があった。身分や階級などはまだなかった。縄文人の平均寿命は30歳あまりと短かった。

この列島では、牧畜の要素がない代わりに漁撈が発達していた。貝や海藻の採集、内海での網漁、釣りや銛での漁も盛んだった。

家畜化された犬がシカやイノシシなどの狩猟に用いられるようになっている。やじりと弓矢も発達する。照葉樹林地帯ではドングリ、クルミ、クリ、トチなどが豊富にとれた。

縄文時代の人口は列島全体で26万人あまり、そのうち西部には2万ほどしかいなかった。中心は東部だ。

土器は主に煮炊きに用いられた。果実を採集するための籠、盆や鉢、漆器の皿なども大量につくられていた。クリなどはすでに栽培されており、樹木の繊維が衣類や履物に用いられていた。はすでにさまざまな生産技術があったとみてよい。

発展期にはいると、広い台地や丘の裾野に大きな集落がつくられるようになった。そのひとつが三内丸山遺跡である。ここには最大で500人くらいの人が暮らしていたと推測されている。

[三内丸山遺跡。ウィキペディアより]

狩猟や漁撈、家造りなどは集団でおこなわれていた。いわゆる贈与と互酬が人びとを集団として結びつけている。

驚くのは、集落がすでに交易によって結びついていたことだ。伊豆諸島の神津島でとれる黒曜石が、遠く能登半島まで行き渡っていることをみても、そのことがわかる。とはいえ、伊豆諸島と能登半島のあいだに直接の交易があったとも思えない。それは交易のネットワークで、流れ流れていったのだろう。

塩も焼かれ、各地に運ばれていた。海の産物と山の産物の交換も活発だったことがわかる。秋田や新潟でしかとれないアスファルトが、北海道や東北で使われていた痕跡もある。

このことは、すでに商品が集団的に生産され、流通のネットワークを通じて、各地に流れていたことを意味している。

マルクスの価値形態論は、よく誤解されるように、商品から貨幣が生まれることを論証することが本義ではなかった。商品が商品を生みだすこと、そして、商品は次々と増えていく性格をもつことを証明したところに、画期性があった、とぼくなどは考えるのだが、それはよけいな話。

そんなことはどうでもよろしい。

縄文の成熟期には海進が終わり、気候がふたたび寒冷化して、現在のような海岸線がつくられたという。人びとの採集、狩猟・漁撈生活はさらに活発になり、土器や木器、漆器も多様化し、建築の技術も高度化していった。

祭祀や呪術、習俗が人びとの精神と行動を支えている。「人びとはさまざまなタブーを守り、多彩な呪術によって自然の脅威から自分自身とその社会を守ろうとしていた」と、網野はいう。まだ階級や身分の分化はみられなかった。

縄文文化は列島の東と西で異なっていたという指摘がおもしろい。土器をみても、東では「複雑な器形、文様をもち、ときに華麗とまでいわれる」土器が生まれる。これにたいし西では「凸帯文(とったいもん)を残すのみで、ほとんど文様はなくなり、その形も深鉢と浅鉢に単純化してくる」。

東では狩猟・漁撈の活発化にともない、すぐれた銛や弓も登場し、奇怪ともいえる土偶もつくられる。しかし、西の遺物は全体として貧弱で、すべてが単純・簡素化の方向に向かっている、と網野は指摘する。

縄文の晩期、朝鮮半島南部と深いかかわりをもつ西北九州で、水田がつくられるようになった。「アワ、ムギなどの畑作とともに、穀物を中心とする本格的な農耕が紀元前四世紀ごろの列島の一隅で開始されたことは確実である」

縄文時代は数千年つづいた。しかし、大陸や朝鮮半島との交流から、次第に列島西部に農耕技術がはいってくる。そして、その影響は次第に東部に及び、縄文時代が終わりを迎えることになる。

ひきつづき、のんびり読んでいくことにしよう。

[逆さ日本地図。富山県が作成したもの]

これも読み残しの本。岩波新書の3冊本で、あわせると600ページ足らず。残された時間にくらべて、買いこんだだけで目を通していない本があまりにも多いのだが、いまさらあせってもしょうがない。それらを暇にまかせて、のんびり読んでいる。読めなくなったら、読めなくなったで、ちっとも構わない。

この本が扱っているのは、主に原始時代から17世紀までだ。そのあとの歴史はごく簡略にしかふれられていない。記述は教科書風といってよいだろう。途中でほうりだしてしまう可能性もあるが、あまり気張らずに、さっと斜め読みすることにする。以下は雑駁なメモにすぎない。最近は何でもすぐ忘れてしまうようになったので、ブログをメモ替わりとする。

日本列島と大陸は1万8000年から1万7000年ほど前まで、南北で陸つづきになっていたという。日本で日本海と呼ばれる海は内陸湖だった。

日本列島には南や北からさまざまな動物がやってきた。ナウマンゾウやオオツノジカもそうだ。4万年から3万年ほど前には、石器を使う人類がこの列島にいたことが確認されている。

この人類はホモ・サピエンスの特徴を備え、洞窟やテントのような住居に住み、槍などを使って狩猟をおこなっていた。遺跡からは石刃やナイフ型の石器が出土している。かれらは北と南からそれぞれ日本列島に入ってきた。フォッサマグナを境とする東と西では、文化的に大きな地域差があったとするのが、網野の見方だ。

しかし、1万8000年から1万7000年前に、温暖化にともなう海進がはじまり、日本列島が大陸から分離され、巨大な内陸湖はいわゆる日本海となった。さらに北海道が生まれた。本州、四国、九州はまだつながっている。しかし、千島列島と琉球列島、伊豆七島はすでに誕生していた。

約1万年前、氷河期が終わり、完新世がはじまる。このころ氷河期の大型哺乳動物は姿を消し、森の中ではシカやイノシシが暮らしていた。人間社会では、このころ、石槍がより進化し、小型のやじりも開発された。ドングリやクリを保存したり、煮炊きするための土器もつくられている。こうして、時代は次第に縄文時代に移行していく。

ほぼ8000年前、瀬戸内海が形成され、本州から九州、四国が分離される。それ以前から狩猟や果実の採集に加え、漁撈もはじまっていた。竪穴式住居や貝塚もみられるようになり、日本列島全域に縄文土器が現れる。

網野は交通路としての海と、沖縄、九州から朝鮮半島にかけ活動した海民の存在を忘れてはならないという。「縄文人は海を通じて広い範囲の地域間を活発に交流しながら生活を営んでいた」

縄文時代は成立期、発展期、成熟期、終末期の4つの時期にわけられる。列島の東と西とのあいだには、大きな地域差があった。身分や階級などはまだなかった。縄文人の平均寿命は30歳あまりと短かった。

この列島では、牧畜の要素がない代わりに漁撈が発達していた。貝や海藻の採集、内海での網漁、釣りや銛での漁も盛んだった。

家畜化された犬がシカやイノシシなどの狩猟に用いられるようになっている。やじりと弓矢も発達する。照葉樹林地帯ではドングリ、クルミ、クリ、トチなどが豊富にとれた。

縄文時代の人口は列島全体で26万人あまり、そのうち西部には2万ほどしかいなかった。中心は東部だ。

土器は主に煮炊きに用いられた。果実を採集するための籠、盆や鉢、漆器の皿なども大量につくられていた。クリなどはすでに栽培されており、樹木の繊維が衣類や履物に用いられていた。はすでにさまざまな生産技術があったとみてよい。

発展期にはいると、広い台地や丘の裾野に大きな集落がつくられるようになった。そのひとつが三内丸山遺跡である。ここには最大で500人くらいの人が暮らしていたと推測されている。

[三内丸山遺跡。ウィキペディアより]

狩猟や漁撈、家造りなどは集団でおこなわれていた。いわゆる贈与と互酬が人びとを集団として結びつけている。

驚くのは、集落がすでに交易によって結びついていたことだ。伊豆諸島の神津島でとれる黒曜石が、遠く能登半島まで行き渡っていることをみても、そのことがわかる。とはいえ、伊豆諸島と能登半島のあいだに直接の交易があったとも思えない。それは交易のネットワークで、流れ流れていったのだろう。

塩も焼かれ、各地に運ばれていた。海の産物と山の産物の交換も活発だったことがわかる。秋田や新潟でしかとれないアスファルトが、北海道や東北で使われていた痕跡もある。

このことは、すでに商品が集団的に生産され、流通のネットワークを通じて、各地に流れていたことを意味している。

マルクスの価値形態論は、よく誤解されるように、商品から貨幣が生まれることを論証することが本義ではなかった。商品が商品を生みだすこと、そして、商品は次々と増えていく性格をもつことを証明したところに、画期性があった、とぼくなどは考えるのだが、それはよけいな話。

そんなことはどうでもよろしい。

縄文の成熟期には海進が終わり、気候がふたたび寒冷化して、現在のような海岸線がつくられたという。人びとの採集、狩猟・漁撈生活はさらに活発になり、土器や木器、漆器も多様化し、建築の技術も高度化していった。

祭祀や呪術、習俗が人びとの精神と行動を支えている。「人びとはさまざまなタブーを守り、多彩な呪術によって自然の脅威から自分自身とその社会を守ろうとしていた」と、網野はいう。まだ階級や身分の分化はみられなかった。

縄文文化は列島の東と西で異なっていたという指摘がおもしろい。土器をみても、東では「複雑な器形、文様をもち、ときに華麗とまでいわれる」土器が生まれる。これにたいし西では「凸帯文(とったいもん)を残すのみで、ほとんど文様はなくなり、その形も深鉢と浅鉢に単純化してくる」。

東では狩猟・漁撈の活発化にともない、すぐれた銛や弓も登場し、奇怪ともいえる土偶もつくられる。しかし、西の遺物は全体として貧弱で、すべてが単純・簡素化の方向に向かっている、と網野は指摘する。

縄文の晩期、朝鮮半島南部と深いかかわりをもつ西北九州で、水田がつくられるようになった。「アワ、ムギなどの畑作とともに、穀物を中心とする本格的な農耕が紀元前四世紀ごろの列島の一隅で開始されたことは確実である」

縄文時代は数千年つづいた。しかし、大陸や朝鮮半島との交流から、次第に列島西部に農耕技術がはいってくる。そして、その影響は次第に東部に及び、縄文時代が終わりを迎えることになる。

ひきつづき、のんびり読んでいくことにしよう。

現代史──宮崎市定『中国史』を読む(12) [歴史]

長々とまとめてきましたが、今回が最終回です。

[陳舜臣『中国の歴史』最終巻の表紙から。]

清朝末期には、すでに上海が中国の文化、経済の中心地となっていた。外国租界があり、清朝の官憲の権力がおよばなかったことが、かえって上海の安全と繁栄を保証していた。もちろん新聞や雑誌も自由に発行されていた。

1908年、幽閉されていた光緒帝につづき、西太后が死ぬと、清朝最後の皇帝、溥儀が3歳で即位した。だが、その3年後、辛亥の年に革命がおこり、清朝は滅んだ(1912年)。

革命を率いた孫文は身をひき、けっきょく北洋軍閥の袁世凱が中華民国大総統となる。袁世凱は次第に皇帝の座を得たいと思うようになるが、さすがに反対が多く、断念するうちに病死する(1917年)。そのあと、華北を舞台に軍閥が割拠した。

1918年、北京大学の学長に蔡元培が就任し、陳独秀、胡適、李大釗(りだいしょう)などの新しい人材を集めた。そして、かれらが編集する雑誌『新青年』を舞台に、新文化運動がはじまる。こうした革新運動を背景に、1919年には五四運動が発生した。

いっぽう野にあった孫文は三民主義を唱えた。三民とは民族、民権、民生を意味する。その内容は共産主義の影響を受けて、少しずつ変わっていくが、孫文が西洋思想にもとづき中国の新たな国家理念を打ちだしたことはまちがいない。

その三民主義について、宮崎は「彼の三民主義は三民とは言うものの、それは等価値の三民が並立しているのでなく、その主体は民族主義であった」と論じている。ナショナリズムにもとづき中華の回復をはかることが問われていた。

[孫文。ウィキペディアより]

袁世凱が死ぬと、とりわけ南方では北方からの離反傾向が強まってきた。1917年、孫文は広東にはいり、軍政府を樹立し、大元帥となった。だが、翌年、広東の実力者に追い出され、上海に亡命する。

このころ北京政府を牛耳っていたのは段祺瑞(だんきずい)である。孫文は2度、3度、広東で軍政府を樹立するなかで、ソ連との提携をはかり、国民党の再建をめざすことになる。1924年には連ソ容共の政策を定め、中国共産党員の国民党への入党を認めた。

孫文はソ連の赤軍を真似て国民軍を組織するため、広東の黄埔に軍官学校を設けた。これにより、ソ連の武器で訓練された新軍がつくられ、広東の軍閥を圧倒するようになった。

北京政府は軍閥どうしの争いによって、二転三転し、混乱をきわめるが、奉天軍閥の張作霖に支えられて、段祺瑞が何とか命脈を保っていた。その段祺瑞は事態収拾に向け、国民党党首の孫文に協議をもちかけた。国民会議を開くために北上した孫文は天津で発病し、1925年に北京で病死した。革命なおいまだ成功せずという遺嘱が残された。

孫文の死により南北和解は絶望的になった。

北方では、馮玉祥(ふうぎょくしょう)がクーデターによって段祺瑞政権を倒すが、すぐに張作霖によって追われた。南方では国民党が広東政府を国民政府と改称するが、党内の左右対立が激しくなるなか、軍官学校校長の蒋介石が勢力を伸ばした。

1926年、蒋介石は国民革命軍総司令に任じられ、北伐を開始する。南京を占領したさい、一部共産党員が租界に乱入し、やっかいな国際問題を引き起こした。そこで、蒋介石は共産党との訣別を決意し、共産党員を徹底的に弾圧した。国共分裂によって、国民軍の北伐は一時足踏み状態におちいった。

蒋介石は南京を国民政府の首都と定め、ふたたび北伐を再開した。北京の張作霖は形勢が不利なのをみると、兵をまとめて奉天に引き揚げようとした。だが、その途中、日本軍によって爆殺された(1928年)。

蒋介石は北京にはいり、孫文の墓前に北伐の達成を報告するとともに、全国民に国民政府への忠誠を求めた。父の後を継いだ奉天の張学良は、国民政府への合流を表明した。

第1次世界大戦後、アメリカは露骨な日本敵視政策に転じた。そのため、日本はいよいよ中国での既得権益にしがみつくようになった。1931年、満洲事変が勃発する。

「日本軍は最後の奥の手を出して武力発動に踏切り、張学良軍を追い出して全満洲を占領し」、1934年、天津で蟄居していた溥儀を「皇帝の位に即かせ、満洲帝国を造るという、時代離れのした大芝居を打った」と、宮崎は記している。

南京の国民政府は日本軍の圧力を受けていただけではない。江西の瑞金を根拠地とする共産軍の脅威にもさらされていた。蒋介石は共産軍の包囲作戦を展開、たまりかねた共産軍は包囲を突破して湖南にでて、大長征をおこなって、陝西の延安にはいり、根拠地を構えた(1935年)。

1937年7月7日、盧溝橋事件により日中戦争がはじまる。その前、いわゆる西安事件によって蒋介石は毛沢東と和解し、ともに日本と戦う取り決めをおこなっていた。

日中戦争の勃発により、日本軍は長城を越えて北京や天津を占領する。杭州湾に上陸した部隊は南京を占領し、虐殺暴行をほしいままにし、諸外国から非難を受けた。さらに日本軍は武漢や広東も占領する。蒋介石は四川の重慶にしりぞいた。

1940年、日独伊三国同盟が結ばれる。アメリカは日本にたいする石油禁輸措置に出た。この直後、日本はアメリカ、イギリス、オランダへの開戦決意を固める。

1941年12月、日本海軍の真珠湾急襲により、太平洋戦争の幕が切って落とされた。激戦4年の末、日本は敗北する。ソ連の思いがけない参戦により、満洲ではさまざまな惨劇が起きた。ソ連軍は樺太と千島列島を占領した。

宮崎はこう書いている。

〈日露戦争以後、国民の間に絶対の信頼を得ていた日本の陸海軍は、いざ大戦になってみると、その指導が全く問題にならない程拙劣であることが判明した。陸軍は大陸において、兵法上に最も禁忌とされる兵力の逐次増強を続けて、ずるずると戦いながら何の効果もあげなかった。一方海軍は旧式の巨艦巨砲主義に執着し、国力を挙げて武蔵、大和など無用の大戦艦を造り、しかもその使い方さえ知らず、何の役にも立てずに犬死させた。〉

蒋介石も大局的に戦略を誤った、と宮崎はいう。対日戦で国府軍をできるだけ温存したために、実戦経験豊富な共産軍に遅れをとってしまう。さらに「アメリカ金権思想に毒せられた幹部の腐敗」もあったという。

こうして内戦がはじまると、国府軍は連戦連敗して、ついに台湾にしりぞき、共産党は北京を首都として中華人民共和国を樹立した(1949年)。

本書の出版は1978年である。人民共和国時代の歴史を書くのは、まだ時期尚早だ。それと同時に、現代中国史の記述に特有の困難がともなう理由について、宮崎は次のように述懐している。

〈由来中国の事象は欧米、又は日本に比べて甚だ分りにくいのが特徴であるが、人民共和国の時代に入ってから、それが一層分りにくくなってきた。それは報道がすべて厳重な統制の下におかれるようになったからである。日本が戦時中に行った、大本営発表だけが真実であるといったやり方が、少し形を変えて人民中国に再現したのである。〉

宮崎は人民中国についても、歴史上の王朝と同様の感覚で、冷静な評価を下そうとしている。

人民共和国の成立により、中国は久しぶりに伝統的な権威を取り戻し、毛沢東は全国民の偶像となった。だが、その指導力には次第にかげりが生じてくる。大躍進政策の失敗により、毛沢東は建国後10年にして国家主席を劉少奇にゆずり、党主席として党務に専念することになった。

1966年に文化大革命が発生した。表向きの理由は、本来の革命路線から外れ、修正主義への道をたどろうとしている党の現状をたださねばならないというものだった。しかし、その内実は毛沢東復権のための権力闘争でもあった、と宮崎は指摘する。

その結果、劉少奇とその一派は失脚し、後継者と目された林彪も死に追いやられた。1976年1月には周恩来が死に、9月に毛沢東が死ぬ。新たに党主席となった華国鋒は、文革を推し進めた江青らの四人組を追放した。

宮崎によれば、中ソ対立のはじまりは、中国共産党が台湾進攻に着手しようとしたところソ連からまったをかけられたときからだという。その後の朝鮮戦争でも中国が参戦し多大の犠牲を出したのに、ソ連は手を束ねてそれを傍観するばかりだった。

加えて外モンゴル問題があった。外モンゴルは清時代から中国領の一部になっていた。それをロシア革命のときに赤軍がはいって、モンゴル人民共和国をつくった。中ソ対立が激しくなると、モンゴルは完全にソ連の衛星国となり、中国に敵対した。民族主義の強い中国としては、我慢できない事態だった、と宮崎はいう。

イギリスの保護を失ったチベットも独立の動きを見せていた。そこで中国は1959年に兵を出して、チベットを占領し、ダライ・ラマをインドに追い、そのあと人民の自治政府を樹立させた。そのインドがソ連寄りになり、中国と対立していることが、中国の反ソ感情をあおった。ソ連が内モンゴルや新疆に工作をしかけていることにも中国は神経をとがらせねばならなかった。

だから、1960年代には中国の主要な敵はアメリカよりソ連だったという。中ソ論争はイデオロギー問題ではなかった。もっと現実の領土問題だった、と宮崎は指摘する。中国がアメリカに接近するのは理由があったのだ。

本書を閉じるにあたって、宮崎はこう書いている。

〈現今の世界情勢は誠に緊迫している。戦争は東海地震のようなもので、明日起ってもおかしくない程であるが、併し何時までも起らないでいるかも知れない。我々はイデオロギーぼけにならぬよう、現実を的確に見究めて対処するよう心掛けることが必要だと思う。〉

これはだいじな指摘だろう。

[陳舜臣『中国の歴史』最終巻の表紙から。]

清朝末期には、すでに上海が中国の文化、経済の中心地となっていた。外国租界があり、清朝の官憲の権力がおよばなかったことが、かえって上海の安全と繁栄を保証していた。もちろん新聞や雑誌も自由に発行されていた。

1908年、幽閉されていた光緒帝につづき、西太后が死ぬと、清朝最後の皇帝、溥儀が3歳で即位した。だが、その3年後、辛亥の年に革命がおこり、清朝は滅んだ(1912年)。

革命を率いた孫文は身をひき、けっきょく北洋軍閥の袁世凱が中華民国大総統となる。袁世凱は次第に皇帝の座を得たいと思うようになるが、さすがに反対が多く、断念するうちに病死する(1917年)。そのあと、華北を舞台に軍閥が割拠した。

1918年、北京大学の学長に蔡元培が就任し、陳独秀、胡適、李大釗(りだいしょう)などの新しい人材を集めた。そして、かれらが編集する雑誌『新青年』を舞台に、新文化運動がはじまる。こうした革新運動を背景に、1919年には五四運動が発生した。

いっぽう野にあった孫文は三民主義を唱えた。三民とは民族、民権、民生を意味する。その内容は共産主義の影響を受けて、少しずつ変わっていくが、孫文が西洋思想にもとづき中国の新たな国家理念を打ちだしたことはまちがいない。

その三民主義について、宮崎は「彼の三民主義は三民とは言うものの、それは等価値の三民が並立しているのでなく、その主体は民族主義であった」と論じている。ナショナリズムにもとづき中華の回復をはかることが問われていた。

[孫文。ウィキペディアより]

袁世凱が死ぬと、とりわけ南方では北方からの離反傾向が強まってきた。1917年、孫文は広東にはいり、軍政府を樹立し、大元帥となった。だが、翌年、広東の実力者に追い出され、上海に亡命する。

このころ北京政府を牛耳っていたのは段祺瑞(だんきずい)である。孫文は2度、3度、広東で軍政府を樹立するなかで、ソ連との提携をはかり、国民党の再建をめざすことになる。1924年には連ソ容共の政策を定め、中国共産党員の国民党への入党を認めた。

孫文はソ連の赤軍を真似て国民軍を組織するため、広東の黄埔に軍官学校を設けた。これにより、ソ連の武器で訓練された新軍がつくられ、広東の軍閥を圧倒するようになった。

北京政府は軍閥どうしの争いによって、二転三転し、混乱をきわめるが、奉天軍閥の張作霖に支えられて、段祺瑞が何とか命脈を保っていた。その段祺瑞は事態収拾に向け、国民党党首の孫文に協議をもちかけた。国民会議を開くために北上した孫文は天津で発病し、1925年に北京で病死した。革命なおいまだ成功せずという遺嘱が残された。

孫文の死により南北和解は絶望的になった。

北方では、馮玉祥(ふうぎょくしょう)がクーデターによって段祺瑞政権を倒すが、すぐに張作霖によって追われた。南方では国民党が広東政府を国民政府と改称するが、党内の左右対立が激しくなるなか、軍官学校校長の蒋介石が勢力を伸ばした。

1926年、蒋介石は国民革命軍総司令に任じられ、北伐を開始する。南京を占領したさい、一部共産党員が租界に乱入し、やっかいな国際問題を引き起こした。そこで、蒋介石は共産党との訣別を決意し、共産党員を徹底的に弾圧した。国共分裂によって、国民軍の北伐は一時足踏み状態におちいった。

蒋介石は南京を国民政府の首都と定め、ふたたび北伐を再開した。北京の張作霖は形勢が不利なのをみると、兵をまとめて奉天に引き揚げようとした。だが、その途中、日本軍によって爆殺された(1928年)。

蒋介石は北京にはいり、孫文の墓前に北伐の達成を報告するとともに、全国民に国民政府への忠誠を求めた。父の後を継いだ奉天の張学良は、国民政府への合流を表明した。

第1次世界大戦後、アメリカは露骨な日本敵視政策に転じた。そのため、日本はいよいよ中国での既得権益にしがみつくようになった。1931年、満洲事変が勃発する。

「日本軍は最後の奥の手を出して武力発動に踏切り、張学良軍を追い出して全満洲を占領し」、1934年、天津で蟄居していた溥儀を「皇帝の位に即かせ、満洲帝国を造るという、時代離れのした大芝居を打った」と、宮崎は記している。

南京の国民政府は日本軍の圧力を受けていただけではない。江西の瑞金を根拠地とする共産軍の脅威にもさらされていた。蒋介石は共産軍の包囲作戦を展開、たまりかねた共産軍は包囲を突破して湖南にでて、大長征をおこなって、陝西の延安にはいり、根拠地を構えた(1935年)。

1937年7月7日、盧溝橋事件により日中戦争がはじまる。その前、いわゆる西安事件によって蒋介石は毛沢東と和解し、ともに日本と戦う取り決めをおこなっていた。

日中戦争の勃発により、日本軍は長城を越えて北京や天津を占領する。杭州湾に上陸した部隊は南京を占領し、虐殺暴行をほしいままにし、諸外国から非難を受けた。さらに日本軍は武漢や広東も占領する。蒋介石は四川の重慶にしりぞいた。

1940年、日独伊三国同盟が結ばれる。アメリカは日本にたいする石油禁輸措置に出た。この直後、日本はアメリカ、イギリス、オランダへの開戦決意を固める。

1941年12月、日本海軍の真珠湾急襲により、太平洋戦争の幕が切って落とされた。激戦4年の末、日本は敗北する。ソ連の思いがけない参戦により、満洲ではさまざまな惨劇が起きた。ソ連軍は樺太と千島列島を占領した。

宮崎はこう書いている。

〈日露戦争以後、国民の間に絶対の信頼を得ていた日本の陸海軍は、いざ大戦になってみると、その指導が全く問題にならない程拙劣であることが判明した。陸軍は大陸において、兵法上に最も禁忌とされる兵力の逐次増強を続けて、ずるずると戦いながら何の効果もあげなかった。一方海軍は旧式の巨艦巨砲主義に執着し、国力を挙げて武蔵、大和など無用の大戦艦を造り、しかもその使い方さえ知らず、何の役にも立てずに犬死させた。〉

蒋介石も大局的に戦略を誤った、と宮崎はいう。対日戦で国府軍をできるだけ温存したために、実戦経験豊富な共産軍に遅れをとってしまう。さらに「アメリカ金権思想に毒せられた幹部の腐敗」もあったという。

こうして内戦がはじまると、国府軍は連戦連敗して、ついに台湾にしりぞき、共産党は北京を首都として中華人民共和国を樹立した(1949年)。

本書の出版は1978年である。人民共和国時代の歴史を書くのは、まだ時期尚早だ。それと同時に、現代中国史の記述に特有の困難がともなう理由について、宮崎は次のように述懐している。

〈由来中国の事象は欧米、又は日本に比べて甚だ分りにくいのが特徴であるが、人民共和国の時代に入ってから、それが一層分りにくくなってきた。それは報道がすべて厳重な統制の下におかれるようになったからである。日本が戦時中に行った、大本営発表だけが真実であるといったやり方が、少し形を変えて人民中国に再現したのである。〉

宮崎は人民中国についても、歴史上の王朝と同様の感覚で、冷静な評価を下そうとしている。

人民共和国の成立により、中国は久しぶりに伝統的な権威を取り戻し、毛沢東は全国民の偶像となった。だが、その指導力には次第にかげりが生じてくる。大躍進政策の失敗により、毛沢東は建国後10年にして国家主席を劉少奇にゆずり、党主席として党務に専念することになった。

1966年に文化大革命が発生した。表向きの理由は、本来の革命路線から外れ、修正主義への道をたどろうとしている党の現状をたださねばならないというものだった。しかし、その内実は毛沢東復権のための権力闘争でもあった、と宮崎は指摘する。

その結果、劉少奇とその一派は失脚し、後継者と目された林彪も死に追いやられた。1976年1月には周恩来が死に、9月に毛沢東が死ぬ。新たに党主席となった華国鋒は、文革を推し進めた江青らの四人組を追放した。

宮崎によれば、中ソ対立のはじまりは、中国共産党が台湾進攻に着手しようとしたところソ連からまったをかけられたときからだという。その後の朝鮮戦争でも中国が参戦し多大の犠牲を出したのに、ソ連は手を束ねてそれを傍観するばかりだった。

加えて外モンゴル問題があった。外モンゴルは清時代から中国領の一部になっていた。それをロシア革命のときに赤軍がはいって、モンゴル人民共和国をつくった。中ソ対立が激しくなると、モンゴルは完全にソ連の衛星国となり、中国に敵対した。民族主義の強い中国としては、我慢できない事態だった、と宮崎はいう。

イギリスの保護を失ったチベットも独立の動きを見せていた。そこで中国は1959年に兵を出して、チベットを占領し、ダライ・ラマをインドに追い、そのあと人民の自治政府を樹立させた。そのインドがソ連寄りになり、中国と対立していることが、中国の反ソ感情をあおった。ソ連が内モンゴルや新疆に工作をしかけていることにも中国は神経をとがらせねばならなかった。

だから、1960年代には中国の主要な敵はアメリカよりソ連だったという。中ソ論争はイデオロギー問題ではなかった。もっと現実の領土問題だった、と宮崎は指摘する。中国がアメリカに接近するのは理由があったのだ。

本書を閉じるにあたって、宮崎はこう書いている。

〈現今の世界情勢は誠に緊迫している。戦争は東海地震のようなもので、明日起ってもおかしくない程であるが、併し何時までも起らないでいるかも知れない。我々はイデオロギーぼけにならぬよう、現実を的確に見究めて対処するよう心掛けることが必要だと思う。〉

これはだいじな指摘だろう。

近世史(5)清(1616〜1912)──宮崎市定『中国史』を読む(11) [歴史]

明と清の主戦場は、万里の長城東端の山海関だった。明の主将は呉三桂、これにたいし清はドルゴン。太宗ホンタイジが在位16年で亡くなり、後を継いだ世祖順治帝はまだ幼少で、叔父のドルゴンが摂政を務めていた。

李自成が北京を落とし、皇帝が自殺したとの悲報を聞いた呉三桂は、叛乱軍を一掃したいと奮い立った。そのために、何と敵方のドルゴンに協力を要請したしたのだ。そこで、ドルゴンは全軍を率いて、山海関にはいり、呉三桂の先導で北京に進軍した。

清軍南下の報を受け、北京で玉座についていた李自成は、自ら軍を率いて出撃した。しかし、清軍の騎兵にたちまち打ち負かされ、北京に逃げ帰る。そして、有り金かっさらって出奔した。

ドルゴンは清の世祖を擁して北京にはいり、ここを都と定めた(1644年)。そして李自成を追い、湖北で李自成軍を殲滅した。李自成の相方、張献忠も四川で捕殺された。こうして清は華北を制した。

南京や福州には明の残党がいたが、これも掃討される。明太祖の末裔、魯王は浙江から海上に逃れ、鄭成功に擁立されて、台湾に根拠地を築いた(1661年)。この年、24歳の順治帝が死に、子の康熙帝が8歳で即位した。

[若き康煕帝。ウィキペデイアより]

清の兵力は約18万人、満洲族の人口は100万人、それが人口1億を超える中国を征服したのは、信じられないようなできごとだった。その王朝政権を維持していくのは、たいへんな仕事だった、と宮崎は書いている。

清がいちばん最初に中国人に求めたのが弁髪である。政府は非常な決意でこれに臨み、髪をとどめるものは頭をとどめないと思えとして、僧侶と道士を除き、臣民に弁髪を強要した。頭のかたちで、清への帰服を示させたのだ。

清の皇帝の特徴は、どの皇帝もがひとかどの文化人だったことだ、と宮崎が書いている。これは元との大きなちがいで、清は中国文化を尊重した。

康熙帝(在位1662〜1722)は中国の古典を学び、詩や書にも通じ、武術にもたけていた。そんな康熙帝が最初に目指したのが三藩の撤廃である。雲南、広東、福建には、明朝の攻略に協力した3人の武将(そのひとりが呉三桂)がつくった独立王国があり、清はそれを藩として認めていた。

三藩の撤廃を通達された呉三桂らは乱をおこすが、最終的に平定される(1681年)。その勢いに乗って、清朝は台湾に進攻して、鄭政権(当時は鄭成功の孫が王位についていた)をくだし、はじめて台湾を中国領とした(1683年)。

康煕帝は次いで北方対策に着手し、内モンゴルだけではなく、外モンゴルを服属させた。

清の歴史は元の歴史のくり返しにちがいないが、「その政治は遙かに元朝のそれよりも卓越したものがあった」と宮崎は評している。

清は、万民を安堵せしめることこそがみずからの任務だと宣言した。そして、満洲人と中国人が協同して統治にあたる方式をとり、地方政治は中国人の自治にまかせた。その政治組織はきわめて巧妙だったといえる。最終的には、皇帝の独裁権が保たれるよう工夫されていた。

康煕帝は台湾を平定したあと、海外貿易を許した。中国からは茶や絹、陶器などが輸出され、海外からは大量の銀が流入して、好景気となる。

国庫もうるおいすぎるほどうるおい、たまった資産を消費するため、康煕帝は何度も南巡を重ねた。それだけではない。康熙字典の編纂を命じるなど、さまざまな文化事業もおこなっている。

康煕帝のあとは、第4子の雍正帝が帝位を継いだ(在位1723〜35)。雍正帝は軍機処という最高機関を設け、政策決定をスピーディにした。また地方の大官に地方の実情を包み隠さず報告させ、みずからも返事を書いた。そのやりとりは膨大な量にのぼった。まれにみる勤勉な皇帝だったといえる。

こうした仕事は「雍正帝のように精力的な勉強家で初めて出来ることであった」と、宮崎は絶賛している。

その雍正帝が皇太子に立てたのが乾隆帝(在位1735〜1796)だった。

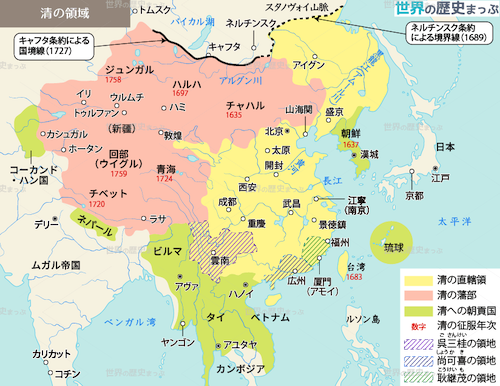

乾隆帝は祖父の康煕帝以来の課題だった北西のオイラート族(モンゴル民族の一統)、ジュンガルを制した。さらに、天山北路と南路を平定し、そこを新疆省とした。

その南の青海、チベットはすでに雍正時代に清朝に属していた。これを合わせて、清朝は最大領土を確保することになった。その範囲はほぼ現在の中国の領土と重なる(外モンゴルも台湾もはいっていた)。

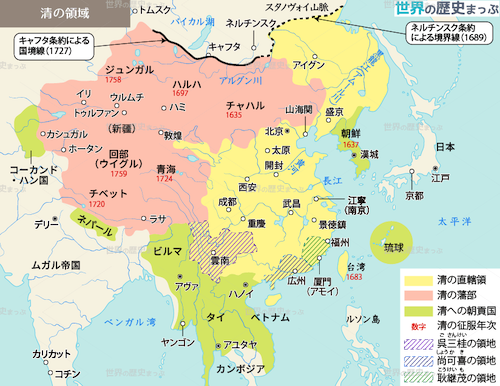

[清の全域図。「世界の歴史まっぷ」から]

乾隆帝は康煕帝の文化事業を継承し、全国からあらゆる図書を進呈させ、四庫全書を完成した。「国庫を傾けての修書事業というようなことは、元代の蒙古人には夢にも考えられないことであった」と宮崎は評している。

文字の取り締まりがなかったわけではない。清朝をあしざまに書いた書物は禁止され、とりわけ攘夷思想を含むものは禁書とされた。この禁書狩りは徹底しておこなわれた(文字の獄)。

清と元の共通性は西方文化の影響を強く受けていることだと宮崎はいう。最初にそれをもたらしたのは色目人、すなわちアラブ人である。イスラム世界を通じて、かねてから中国は西方の影響を強く受けていた。さらに、イエズス会の宣教師たちが続々と到来するようになると、ヨーロッパ文化が中国に直接はいってくる。

そして、ロシアがシベリアに進出してきた。その結果、1689年に清はロシアとネルチンスク条約、1727年にキャフタ条約を結び、ロシアとの国境を定めることになる。

康熙帝はマカオから入国する宣教師たちを寛大に取り扱っていた。だが、雍正帝のときからキリスト教にたいする取り締まりが厳しくなり、中国人の入信が禁じられるようになった。

乾隆帝の時代にはいると、ヨーロッパとの貿易は制限され、広東だけが貿易港に指定される。そこにイギリスが進出してくる。

毛織物を売りたいイギリスは北方にも貿易港を開きたいと望んでいた。そこでマカートニーを派遣される。清の朝廷で、三跪九叩頭を強要されたマカートニーはこれを拒否し、片膝をついただけで謁見をすませた。それはあくまでも蛮夷の朝貢とみなされたものの、肝心の貿易交渉は目的を達することができなかった(1793年)

イギリスは広東貿易でほとんど何も売りこめない。そこでインド産のアヘンを中国に持ちこんだ。これによって、英中間の貿易収支が逆転する。流入するアヘンにたいし、中国の銀がとめどなく流出するようになった。

銀の流出は経済の不況を招いた。失業問題も生じて、闇商人が横行する。それが叛乱の勃発につながってくる。アヘンを扱う三合会と呼ばれる秘密結社が急激に勢力を伸ばしていた。

1820年に嘉慶帝の25年が終わり、道光帝の時代にはいると、朝廷内の論議の中心は、もっぱらアヘン問題となった。解禁論と禁絶論が相半ばするが、けっきょく清朝は毒物が人民の健康を蝕んでいるのを無視できないという立場をとった。これにたいし、イギリスはアヘンはあくまでも商品であり、ほしい者がいるから売っているのだという狡猾な遁辞に終始した。

道光帝は熟慮の末、林則徐を両広総督に任じ、アヘン貿易の取り締まりにあたらせた。その結果、イギリスとのあいだに阿片戦争が勃発する。清は敗れ、屈辱的な南京条約が結ばれた(1842年)。

-3bd42.jpg)

[阿片戦争。ウィキペディアより]

イギリスは南京条約により、従来の広東に加え、上海、寧波、福州、厦門を開港場とし、さらに香港を割譲させた。上海の開港により、欧米諸国の対中貿易の拠点は上海へと移った。

貿易拠点が移ったことにより、中国では大きな失業問題が生じていた。それまで広東を拠点として南北にアヘンを含む物資を運んでいた労働者の一群が不要になったためである。そうした失業者が太平天国に流れ込んでいく。

この世にパラダイスをつくるという太平天国の表向きの首謀者は、上帝会(上帝とはGodのこと)の洪秀全だが、実際の中心人物はアヘン密売業者の楊秀清だったという。

太平天国の乱は1851年にはじまり、以降13年にわたってつづく。太平天国軍が南京をおとしいれ、ここを天京と改称したのは1853年のことである。

太平天国の乱を平定したのは湘軍を組織した曾国藩と、その同僚で淮軍を組織した李鴻章である。とりわけ李鴻章は上海商人の後援により、軍備の近代化に成功し、太平天国を追い詰めることになる。

1856年にはアロー号事件がおこり、英仏連合軍が広州、つづいて天津に侵攻し、清は英仏米露と天津条約を結んだ(1858年)。ロシアは抜け目なく、愛琿(あいぐん)条約で黒竜江以北を、さらに、その後の北京条約でウスリー川以東を清国から割譲させている。

その後も西洋列強の攻撃がつづいた。1860年には英仏艦隊が北上し、ついには両軍の陸戦隊が北京を占領する事態となり、離宮の円明園が焼かれた。清朝は各国と北京条約を結び、開港にとどまらず開国を余儀なくされることになった。

このとき清朝は外国との交渉窓口として、新たに総理衙門(そうりがもん)を設け、咸豊帝の弟、恭親王を総理大臣に任じた。

1864年には、南京が陥落して太平天国が滅んだ。それ以降、清では洋務派が改革にあたるが、その改革は進まず、挫折することになる。

1874年に同治帝が19歳で死んだあと、清朝は後継者選びで紛糾し、同治帝の生母、西太后が光緒帝を擁立した。光緒帝時代に、清はロシアにバルハシ湖一帯を奪われ、フランスにベトナムを取られ、さらに日本との戦いで台湾を失った。日清戦争で清朝の弱点が露呈すると、列強はさらに中国での利権漁りに奔走した。

-4f0f6.JPG)

[西太后。ウィキペディアより]

こうした状況に、中国ではとうぜん国民的反感が巻き起こってくる。義和団事件はそうした反感がもたらした排外運動だった。それを清の朝廷が北京に迎え入れたために、混乱が大きくなり、8カ国連合軍による北京占領を招くことになった(1900年)。

ナショナリズムの高揚はついに清朝打倒へと向かう。日露戦争で日本がロシアを撃破したことが、ナショナリズムをさらにあおりたてていた。

孫文を中心に清朝を倒そうとする革命運動が力を増していくのである。

李自成が北京を落とし、皇帝が自殺したとの悲報を聞いた呉三桂は、叛乱軍を一掃したいと奮い立った。そのために、何と敵方のドルゴンに協力を要請したしたのだ。そこで、ドルゴンは全軍を率いて、山海関にはいり、呉三桂の先導で北京に進軍した。

清軍南下の報を受け、北京で玉座についていた李自成は、自ら軍を率いて出撃した。しかし、清軍の騎兵にたちまち打ち負かされ、北京に逃げ帰る。そして、有り金かっさらって出奔した。

ドルゴンは清の世祖を擁して北京にはいり、ここを都と定めた(1644年)。そして李自成を追い、湖北で李自成軍を殲滅した。李自成の相方、張献忠も四川で捕殺された。こうして清は華北を制した。

南京や福州には明の残党がいたが、これも掃討される。明太祖の末裔、魯王は浙江から海上に逃れ、鄭成功に擁立されて、台湾に根拠地を築いた(1661年)。この年、24歳の順治帝が死に、子の康熙帝が8歳で即位した。

[若き康煕帝。ウィキペデイアより]

清の兵力は約18万人、満洲族の人口は100万人、それが人口1億を超える中国を征服したのは、信じられないようなできごとだった。その王朝政権を維持していくのは、たいへんな仕事だった、と宮崎は書いている。

清がいちばん最初に中国人に求めたのが弁髪である。政府は非常な決意でこれに臨み、髪をとどめるものは頭をとどめないと思えとして、僧侶と道士を除き、臣民に弁髪を強要した。頭のかたちで、清への帰服を示させたのだ。

清の皇帝の特徴は、どの皇帝もがひとかどの文化人だったことだ、と宮崎が書いている。これは元との大きなちがいで、清は中国文化を尊重した。

康熙帝(在位1662〜1722)は中国の古典を学び、詩や書にも通じ、武術にもたけていた。そんな康熙帝が最初に目指したのが三藩の撤廃である。雲南、広東、福建には、明朝の攻略に協力した3人の武将(そのひとりが呉三桂)がつくった独立王国があり、清はそれを藩として認めていた。

三藩の撤廃を通達された呉三桂らは乱をおこすが、最終的に平定される(1681年)。その勢いに乗って、清朝は台湾に進攻して、鄭政権(当時は鄭成功の孫が王位についていた)をくだし、はじめて台湾を中国領とした(1683年)。

康煕帝は次いで北方対策に着手し、内モンゴルだけではなく、外モンゴルを服属させた。

清の歴史は元の歴史のくり返しにちがいないが、「その政治は遙かに元朝のそれよりも卓越したものがあった」と宮崎は評している。

清は、万民を安堵せしめることこそがみずからの任務だと宣言した。そして、満洲人と中国人が協同して統治にあたる方式をとり、地方政治は中国人の自治にまかせた。その政治組織はきわめて巧妙だったといえる。最終的には、皇帝の独裁権が保たれるよう工夫されていた。

康煕帝は台湾を平定したあと、海外貿易を許した。中国からは茶や絹、陶器などが輸出され、海外からは大量の銀が流入して、好景気となる。

国庫もうるおいすぎるほどうるおい、たまった資産を消費するため、康煕帝は何度も南巡を重ねた。それだけではない。康熙字典の編纂を命じるなど、さまざまな文化事業もおこなっている。

康煕帝のあとは、第4子の雍正帝が帝位を継いだ(在位1723〜35)。雍正帝は軍機処という最高機関を設け、政策決定をスピーディにした。また地方の大官に地方の実情を包み隠さず報告させ、みずからも返事を書いた。そのやりとりは膨大な量にのぼった。まれにみる勤勉な皇帝だったといえる。

こうした仕事は「雍正帝のように精力的な勉強家で初めて出来ることであった」と、宮崎は絶賛している。

その雍正帝が皇太子に立てたのが乾隆帝(在位1735〜1796)だった。

乾隆帝は祖父の康煕帝以来の課題だった北西のオイラート族(モンゴル民族の一統)、ジュンガルを制した。さらに、天山北路と南路を平定し、そこを新疆省とした。

その南の青海、チベットはすでに雍正時代に清朝に属していた。これを合わせて、清朝は最大領土を確保することになった。その範囲はほぼ現在の中国の領土と重なる(外モンゴルも台湾もはいっていた)。

[清の全域図。「世界の歴史まっぷ」から]

乾隆帝は康煕帝の文化事業を継承し、全国からあらゆる図書を進呈させ、四庫全書を完成した。「国庫を傾けての修書事業というようなことは、元代の蒙古人には夢にも考えられないことであった」と宮崎は評している。

文字の取り締まりがなかったわけではない。清朝をあしざまに書いた書物は禁止され、とりわけ攘夷思想を含むものは禁書とされた。この禁書狩りは徹底しておこなわれた(文字の獄)。

清と元の共通性は西方文化の影響を強く受けていることだと宮崎はいう。最初にそれをもたらしたのは色目人、すなわちアラブ人である。イスラム世界を通じて、かねてから中国は西方の影響を強く受けていた。さらに、イエズス会の宣教師たちが続々と到来するようになると、ヨーロッパ文化が中国に直接はいってくる。

そして、ロシアがシベリアに進出してきた。その結果、1689年に清はロシアとネルチンスク条約、1727年にキャフタ条約を結び、ロシアとの国境を定めることになる。

康熙帝はマカオから入国する宣教師たちを寛大に取り扱っていた。だが、雍正帝のときからキリスト教にたいする取り締まりが厳しくなり、中国人の入信が禁じられるようになった。

乾隆帝の時代にはいると、ヨーロッパとの貿易は制限され、広東だけが貿易港に指定される。そこにイギリスが進出してくる。

毛織物を売りたいイギリスは北方にも貿易港を開きたいと望んでいた。そこでマカートニーを派遣される。清の朝廷で、三跪九叩頭を強要されたマカートニーはこれを拒否し、片膝をついただけで謁見をすませた。それはあくまでも蛮夷の朝貢とみなされたものの、肝心の貿易交渉は目的を達することができなかった(1793年)

イギリスは広東貿易でほとんど何も売りこめない。そこでインド産のアヘンを中国に持ちこんだ。これによって、英中間の貿易収支が逆転する。流入するアヘンにたいし、中国の銀がとめどなく流出するようになった。

銀の流出は経済の不況を招いた。失業問題も生じて、闇商人が横行する。それが叛乱の勃発につながってくる。アヘンを扱う三合会と呼ばれる秘密結社が急激に勢力を伸ばしていた。

1820年に嘉慶帝の25年が終わり、道光帝の時代にはいると、朝廷内の論議の中心は、もっぱらアヘン問題となった。解禁論と禁絶論が相半ばするが、けっきょく清朝は毒物が人民の健康を蝕んでいるのを無視できないという立場をとった。これにたいし、イギリスはアヘンはあくまでも商品であり、ほしい者がいるから売っているのだという狡猾な遁辞に終始した。

道光帝は熟慮の末、林則徐を両広総督に任じ、アヘン貿易の取り締まりにあたらせた。その結果、イギリスとのあいだに阿片戦争が勃発する。清は敗れ、屈辱的な南京条約が結ばれた(1842年)。

-3bd42.jpg)

[阿片戦争。ウィキペディアより]

イギリスは南京条約により、従来の広東に加え、上海、寧波、福州、厦門を開港場とし、さらに香港を割譲させた。上海の開港により、欧米諸国の対中貿易の拠点は上海へと移った。

貿易拠点が移ったことにより、中国では大きな失業問題が生じていた。それまで広東を拠点として南北にアヘンを含む物資を運んでいた労働者の一群が不要になったためである。そうした失業者が太平天国に流れ込んでいく。

この世にパラダイスをつくるという太平天国の表向きの首謀者は、上帝会(上帝とはGodのこと)の洪秀全だが、実際の中心人物はアヘン密売業者の楊秀清だったという。

太平天国の乱は1851年にはじまり、以降13年にわたってつづく。太平天国軍が南京をおとしいれ、ここを天京と改称したのは1853年のことである。

太平天国の乱を平定したのは湘軍を組織した曾国藩と、その同僚で淮軍を組織した李鴻章である。とりわけ李鴻章は上海商人の後援により、軍備の近代化に成功し、太平天国を追い詰めることになる。

1856年にはアロー号事件がおこり、英仏連合軍が広州、つづいて天津に侵攻し、清は英仏米露と天津条約を結んだ(1858年)。ロシアは抜け目なく、愛琿(あいぐん)条約で黒竜江以北を、さらに、その後の北京条約でウスリー川以東を清国から割譲させている。

その後も西洋列強の攻撃がつづいた。1860年には英仏艦隊が北上し、ついには両軍の陸戦隊が北京を占領する事態となり、離宮の円明園が焼かれた。清朝は各国と北京条約を結び、開港にとどまらず開国を余儀なくされることになった。

このとき清朝は外国との交渉窓口として、新たに総理衙門(そうりがもん)を設け、咸豊帝の弟、恭親王を総理大臣に任じた。

1864年には、南京が陥落して太平天国が滅んだ。それ以降、清では洋務派が改革にあたるが、その改革は進まず、挫折することになる。

1874年に同治帝が19歳で死んだあと、清朝は後継者選びで紛糾し、同治帝の生母、西太后が光緒帝を擁立した。光緒帝時代に、清はロシアにバルハシ湖一帯を奪われ、フランスにベトナムを取られ、さらに日本との戦いで台湾を失った。日清戦争で清朝の弱点が露呈すると、列強はさらに中国での利権漁りに奔走した。

[西太后。ウィキペディアより]

こうした状況に、中国ではとうぜん国民的反感が巻き起こってくる。義和団事件はそうした反感がもたらした排外運動だった。それを清の朝廷が北京に迎え入れたために、混乱が大きくなり、8カ国連合軍による北京占領を招くことになった(1900年)。

ナショナリズムの高揚はついに清朝打倒へと向かう。日露戦争で日本がロシアを撃破したことが、ナショナリズムをさらにあおりたてていた。

孫文を中心に清朝を倒そうとする革命運動が力を増していくのである。

近世史(4)明──宮崎市定『中国史』を読む(10) [歴史]

宮崎によれば、明(1368〜1644)の歴史は宋(960〜1279)の歴史のくり返しのように思えて、一見おもしろみに欠けるが、それなりに味わいがあるという。

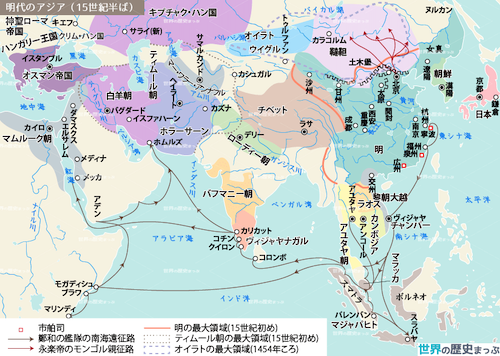

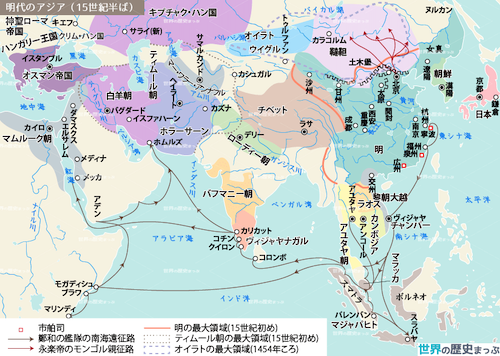

[15世紀の地図。「世界の歴史まっぷ」から]

明は植民地をもたない民族国家であることをめざし、対外的には鎖国主義と朝貢貿易制度を基本としていた。

明の太祖(朱元璋)は顧問として儒臣を用いたものの、儒臣よりは事務官、事務官よりも武官を重視した。宋とのちがいは、天子が簡単に大臣を殺す恐怖政治が敷かれたことである。あまりにも残酷な皇帝独裁主義がきわだっている。

太祖(洪武帝)は独裁を確立するにあたって、これまで行動を共にしてきた開国の功臣たちを次々粛清した。天子暗殺の疑いをかけられて殺された者の数はかぎりない。「言わば中国のスターリンであった」と宮崎はいう。

なお、明からは一世一代となるので、皇帝はしばしば年号によっても呼ばれることを追記しておこう。日本が一世一代制を制定したのは、明治にはいってからである。

太祖は在位31年、皇太孫の将来を案じながら、孤独のうちに病死した(1398年)。跡を継いだ建文帝はいかにも弱体だったが、みずからの権威を示すために、諸藩のとりつぶしに着手した。こうした藩には、太祖の25人の息子が封じられていた。

藩王のなかで、もっとも抜きん出ていたのが、北平(北京)の燕王、朱棣(しゅてい)である。建文帝が次々と藩王をとらえ、庶民に降格するのを見て、燕王は公然と反政府行動をおこした。燕王が一気に南下して、南京を攻略すると、建文帝はみずから宮殿に火を放って死んだ(1402年)。

燕王は南京にはいって即位し、永楽帝(成祖)となった。永楽帝は永楽の年号とは裏腹に、父に劣らぬ大量殺戮を断行し、建文帝の側近や武将たちを、その一族を含め皆殺しにした。

永楽帝は南京を都にしたが、しばしば北方の国境を襲うモンゴル民族と戦わないわけにはいかなかった。そのため、自然に南京を去って、北平に駐留することが多くなった。そこで北平を北京とあらため、やがてここを首都とし、南京を別都とすることにした(1421年)。

[永楽帝。ウィキペディアより]

モンゴルでは、はじめ元の後嗣をいただく北元の勢力が強かった。しかし、永楽帝のころ北元は衰え、東モンゴルの勢力が強くなっていた。明ではこれを韃靼(だったん、すなわちタタール)と呼んだ。永楽帝は遠征して韃靼を討ち、さらに西モンゴルのオイラートと戦うが、最後の遠征から帰る途中、65歳で病を得て死んだ(1424年)。

永楽帝は南方に向かっても国是と異なる積極政策を取っていた。まずはベトナム(越南)の併合である。もうひとつは鄭和に命じておこなわせた前後7回にわたる大航海である。永楽帝はこれによって、南海諸国からの朝貢を求めたのだ。だが、永楽帝が亡くなると、こうした積極策は影をひそめ、ベトナムは独立をはたし、大航海も中止となる。

明は鎖国主義に戻り、次第に停滞していく。

永楽帝を継いだ子の仁宗(洪熙帝)は1年で病死し、孫の宣徳帝が即位した。在位10年にして帝位は曾孫の英宗(正統帝)に引き継がれる。

明朝では天子専制が原則なのに、こんなありさまでは専制政治など思いもよらない。

太祖の命令ですでに丞相は廃止されていた。そこで、天子の私設秘書というかたちで設けられていた内閣が大きな役割をはたすようになる。内閣の由来が天子の私設諮問機関だったというのは興味深い。

内閣のもっとも重要な職務は上奏を下見し、天子が下すべき旨について案を立てることだった。天子はそれを見て、印をつけるだけで、その印をみて、近くに控える宦官が文書として書き写した。

天子独裁がかたちだけのものになると、宦官が台頭するのは目にみえている。

「天子の政務の最も重要な、天子の政務決済の際に立会う機会を与えられたことが、やがて宦官が天子に代って実権を掌握する第一歩となったのであり、やがて無限の災禍を全人民の上に及ぼす結果を招いた」と、宮崎は書いている。

宦官は太監と呼ばれるようになった。軍の目付や朝廷内の密偵のような仕事もまかせられ、政治を動かす影の存在へと変わっていく。

明では天子独裁の原則が保たれていたので、宦官が天子の地位をおびやかすまでにはいたらなかった。天子があってこその宦官なのである。だが影の力は大きく、英宗の時代には、宦官の王振が政治に容喙して権力をふるった。

当時、モンゴルの砂漠では東方の韃靼に代わって西方のオイラートが勢力を強め、しばしば国境を侵すようになっていた。

1449年、英宗は王振の勧告により親征をおこなった。だが、戦況の悪いのを見て、戦闘を中止し、引き揚げる途中、北京の北100キロにある土木堡(どぼくほ)で敵軍の捕虜となり、砂漠に連行された。明の皇帝としては、あまりにもみっともない敗北だった。このとき王振は近衛の将校により撲殺されている。

北京の朝廷は愕然となり、母太后は急ぎ英宗の弟、景帝を位につけ、于謙(うけん)を兵部尚書として防衛にあたらせた。

英宗の時代には、もうひとつ王朝末期を思わせる現象が生じていた。江西で農民の鄧茂七(とうもしち)が叛乱をおこしていたのだ。中国では秘密結社による叛乱が多いなか、これは正真正銘の農民叛乱だった、と宮崎はいう。

だが、明王朝はすぐには滅びなかった。まだ王朝としての力が残っていたのだ。英宗を捕虜にしたオイラートのエセンは、北京に攻め込んだが、防衛陣を突破できず、北に引き揚げた。そして、まもなく明と和議が結ばれ、英宗が幽囚から戻ってくる。

英宗の帰還はやっかいな問題を引き起こした。すでに景帝が即位し、英宗は上皇の扱いになっていたからである。景帝が8年目に病死すると、上皇の英宗が復辟し、ふたたび皇帝となった。

英宗は復辟すると、于謙をはじめ景帝の側近や官僚を殺害した。「明代ほど官僚が多く殺された時代は外にない」と宮崎はいう。しかし、その後の政治はともかくも安定した。

次代、憲宗の23年は宦官の横暴や皇妃の専恣があったものの、大事にはいたらなかった。そのあとの孝宗(在位1488〜1505)は名君とされ、明はもっとも繁栄した時代を迎えた。だが、名君はつづかない。次の武宗は暗愚に近かった。それでも明が栄えていたのは、経済が好調だったからだ、と宮崎はいう。

明代において、政治の中心が北京であるのにたいし、経済、文化の中心は江南の蘇州だった。度重なる政治的弾圧にもかかわらず、蘇州は立ち直り、全国最大の経済都市となった。

穀物と絹織物が、江南デルタに位置する蘇州の繁栄を支え、そこに政治にかかわらない市隠の文人たちが暮らしている。そうした文人のひとりが祝允明(しゅくいんめい)だった。

知行合一の学説を説く王陽明も登場する。「朱子学は禅でいえば、積重ねの修行によって悟りを開く曹洞の漸悟に似るが、陽明はむしろ精神の集注によって忽然と悟りを開く臨済の頓悟に通ずるものがある」と宮崎はいう。陽明学は江南一帯に広がった。

[蘇州。ウィキペディアから]

世宗の嘉靖年間(1522〜66)にはいると、世上がざわつき、経済にもかげりがみえてきた。

世宗は武宗の子ではなく、孝宗の弟の子だった。武宗に嫡子がなかったため、傍系から皇帝に選ばれたが、即位直後から自身の父の呼び方をめぐって、朝廷では大論争が巻き起こった。はたから見れば、どうでもよいことなのだが、世宗が大臣や官僚の意見をしりぞけ、みずからの考えを貫いたところから、朝廷はぎくしゃくしはじめた。

嘉靖年間は南倭北虜に苦しんだ時代といわれる。すなわち南の倭寇、北のモンゴル人である。

鎖国政策のもと朝貢貿易しか認められないところに、密貿易が発達するのは自然の成り行きだった。浙江の寧波(ニンポー)に近い島には密貿易の拠点があった。中央政府はついにその弾圧に乗り出した。それに反抗し、暴動をおこしたのが倭寇だとされる。実際は、叛乱の主体は中国人で、日本人はそれに加勢したにすぎない、と宮崎はいう。

騒ぎはなかなか収まらない。寧波の拠点が脅かされると、貿易業者は福建の厦門(アモイ)の沖に拠点を移した。明政府はこれを見つけ攻撃する。すると、密貿易者が反撃して、福建の沿岸一帯に倭寇の騒動が広がった。

倭寇の乱により、けっきょく明は鎖国主義の緩和をはかり、世宗の子、穆宗(ぼくそう)のときに、厦門など漳州(しょうしゅう)の港を開き、中国人の海外渡航を許すとともに、外国人による自由な交易を認めることになった。これと前後して、ポルトガル人の澳門(マカオ)租借も認めている(1557年)。

こうして倭寇の問題は解決された。解決できなかったのは北方民族との関係である。

モンゴルでは、西方のオイラートに代わり、ふたたび東方の韃靼(タタール)の勢いが強くなっていた。嘉靖年間にはチンギスハンの血統をひくアルタンハンが北方を脅かした。アルタンハンは青海を制し、チベットのダライ・ラマと組んで、ラマ教で国論を統一した。だが、それは結果的にはモンゴル民族の活力を消耗させ、東隣の満洲族の勃興を許すことになった、と宮崎はいう。

穆宗(隆慶帝)の時代は6年と短く、そのあと47年にわたり、神宗(万暦帝)が中国を支配した。

北ではアルタンハンが降り、南では倭寇がやみ、国は安泰したようにみえた。だが「実はそれは外観だけで、中心は何時しか病毒に蝕まれて空洞になりつつあった」と宮崎はいう。

神宗の初期は、宰相の張居正が政治を引き締めていたからまだよかった。しかし、張居正が死ぬと、宦官が力を増し、後宮の費用がかさんでくる。神宗は増税をはかるため、宦官を各地に派遣したが、それが各地の反発を生んだ。深刻な不景気のなか、貧富の格差が広がっていた。

万暦11年(1583年)、満洲奥地では女真族の族長ヌルハチが対立する敵を下して、勢力を伸ばしつつあった。

いっぽう日本を統一した豊臣秀吉は1592年に突如、朝鮮に侵入した。以降7年にわたって、日本は朝鮮で救援に駆けつけた明軍とも戦うことになる。

そのかん、ヌルハチは満洲の地で、着々と勢力を伸ばした。1616年、ヌルハチは興京(現撫順市)で帝位につき、国号を金(後金)とした。これを討伐しようとした明の遠征軍はサルホ山の戦いで全滅する。

[後金(清)の太祖ヌルハチ。ウィキペディアより]

神宗は晩年、ほとんど朝廷に出ることなく、宮中で宦官と政務を決済するのを常としたという。1620年に神宗が亡くなると、皇太子の光宗が即位する。だが、在位一月で急死し、その子、喜宗(正しくは喜にレンガ、天啓帝)の時代がはじまる。

朝廷では大混乱がつづいていた。喜宗が7年で死ぬと、こんどはその弟の荘烈帝(崇禎帝とも)が即位し、朝廷の混乱をようやく収拾した(1627年)。

そのかんに北方では形勢が切迫してくる。

後金の太祖ヌルハチは渤海湾の海岸に沿って南下し、山海関の前進基地、寧遠城を攻めていた。そのさい砲丸にあたって負傷し、その傷がもとで死んだ(1626年)。ホンタイジ(太宗)が後を継いだ。

ホンタイジは即位10年後に国号を清とあらため、朝鮮に侵攻し、朝鮮を属国とした。遅れた武器しかもっていなかった清は、その少し前に明の洋式大砲である紅衣砲を手に入れ、その鋳造に成功している。

清と明は長城をはさんで対峙した。ところが、その正面の前線ではなく、長城の西端にあたる陝西の内部から叛乱が発生するのである。

陝西には明の辺鎮が置かれていた。はじめ延安で帳献忠が立ち上がった。ついで李自成がこれに合流し、ふたつの勢力が流賊となって四川、河南、山西、安徽を荒らし回った。明政府はこれにたいしてなすすべがなかった。

1644年、叛乱をおこしてから15年目、李自成は陝西に帰って、国号を大順とし、年号を永昌と改元した。そして、その勢いで、軍を率いて山西を横断し、政府軍の隙をついて北京に攻め込んだ。北京の形ばかりの守備隊は武器を捨てて逃げ去り、宦官の曹化淳が城門を開いて敵に降参した。荘烈帝は皇城内の景山の頂に上り自殺した。

こうして明は滅亡する。

「明の滅亡は、あらゆる点から見て政治が腐敗堕落の極にあった為で、王朝の耐用年数が過ぎてしまっていたのだ」と、宮崎は記している。

明の300年が宋の300年をくり返したことがわかる。

[15世紀の地図。「世界の歴史まっぷ」から]

明は植民地をもたない民族国家であることをめざし、対外的には鎖国主義と朝貢貿易制度を基本としていた。

明の太祖(朱元璋)は顧問として儒臣を用いたものの、儒臣よりは事務官、事務官よりも武官を重視した。宋とのちがいは、天子が簡単に大臣を殺す恐怖政治が敷かれたことである。あまりにも残酷な皇帝独裁主義がきわだっている。

太祖(洪武帝)は独裁を確立するにあたって、これまで行動を共にしてきた開国の功臣たちを次々粛清した。天子暗殺の疑いをかけられて殺された者の数はかぎりない。「言わば中国のスターリンであった」と宮崎はいう。

なお、明からは一世一代となるので、皇帝はしばしば年号によっても呼ばれることを追記しておこう。日本が一世一代制を制定したのは、明治にはいってからである。

太祖は在位31年、皇太孫の将来を案じながら、孤独のうちに病死した(1398年)。跡を継いだ建文帝はいかにも弱体だったが、みずからの権威を示すために、諸藩のとりつぶしに着手した。こうした藩には、太祖の25人の息子が封じられていた。

藩王のなかで、もっとも抜きん出ていたのが、北平(北京)の燕王、朱棣(しゅてい)である。建文帝が次々と藩王をとらえ、庶民に降格するのを見て、燕王は公然と反政府行動をおこした。燕王が一気に南下して、南京を攻略すると、建文帝はみずから宮殿に火を放って死んだ(1402年)。

燕王は南京にはいって即位し、永楽帝(成祖)となった。永楽帝は永楽の年号とは裏腹に、父に劣らぬ大量殺戮を断行し、建文帝の側近や武将たちを、その一族を含め皆殺しにした。

永楽帝は南京を都にしたが、しばしば北方の国境を襲うモンゴル民族と戦わないわけにはいかなかった。そのため、自然に南京を去って、北平に駐留することが多くなった。そこで北平を北京とあらため、やがてここを首都とし、南京を別都とすることにした(1421年)。

[永楽帝。ウィキペディアより]

モンゴルでは、はじめ元の後嗣をいただく北元の勢力が強かった。しかし、永楽帝のころ北元は衰え、東モンゴルの勢力が強くなっていた。明ではこれを韃靼(だったん、すなわちタタール)と呼んだ。永楽帝は遠征して韃靼を討ち、さらに西モンゴルのオイラートと戦うが、最後の遠征から帰る途中、65歳で病を得て死んだ(1424年)。

永楽帝は南方に向かっても国是と異なる積極政策を取っていた。まずはベトナム(越南)の併合である。もうひとつは鄭和に命じておこなわせた前後7回にわたる大航海である。永楽帝はこれによって、南海諸国からの朝貢を求めたのだ。だが、永楽帝が亡くなると、こうした積極策は影をひそめ、ベトナムは独立をはたし、大航海も中止となる。

明は鎖国主義に戻り、次第に停滞していく。

永楽帝を継いだ子の仁宗(洪熙帝)は1年で病死し、孫の宣徳帝が即位した。在位10年にして帝位は曾孫の英宗(正統帝)に引き継がれる。

明朝では天子専制が原則なのに、こんなありさまでは専制政治など思いもよらない。

太祖の命令ですでに丞相は廃止されていた。そこで、天子の私設秘書というかたちで設けられていた内閣が大きな役割をはたすようになる。内閣の由来が天子の私設諮問機関だったというのは興味深い。

内閣のもっとも重要な職務は上奏を下見し、天子が下すべき旨について案を立てることだった。天子はそれを見て、印をつけるだけで、その印をみて、近くに控える宦官が文書として書き写した。

天子独裁がかたちだけのものになると、宦官が台頭するのは目にみえている。

「天子の政務の最も重要な、天子の政務決済の際に立会う機会を与えられたことが、やがて宦官が天子に代って実権を掌握する第一歩となったのであり、やがて無限の災禍を全人民の上に及ぼす結果を招いた」と、宮崎は書いている。

宦官は太監と呼ばれるようになった。軍の目付や朝廷内の密偵のような仕事もまかせられ、政治を動かす影の存在へと変わっていく。

明では天子独裁の原則が保たれていたので、宦官が天子の地位をおびやかすまでにはいたらなかった。天子があってこその宦官なのである。だが影の力は大きく、英宗の時代には、宦官の王振が政治に容喙して権力をふるった。

当時、モンゴルの砂漠では東方の韃靼に代わって西方のオイラートが勢力を強め、しばしば国境を侵すようになっていた。

1449年、英宗は王振の勧告により親征をおこなった。だが、戦況の悪いのを見て、戦闘を中止し、引き揚げる途中、北京の北100キロにある土木堡(どぼくほ)で敵軍の捕虜となり、砂漠に連行された。明の皇帝としては、あまりにもみっともない敗北だった。このとき王振は近衛の将校により撲殺されている。

北京の朝廷は愕然となり、母太后は急ぎ英宗の弟、景帝を位につけ、于謙(うけん)を兵部尚書として防衛にあたらせた。

英宗の時代には、もうひとつ王朝末期を思わせる現象が生じていた。江西で農民の鄧茂七(とうもしち)が叛乱をおこしていたのだ。中国では秘密結社による叛乱が多いなか、これは正真正銘の農民叛乱だった、と宮崎はいう。

だが、明王朝はすぐには滅びなかった。まだ王朝としての力が残っていたのだ。英宗を捕虜にしたオイラートのエセンは、北京に攻め込んだが、防衛陣を突破できず、北に引き揚げた。そして、まもなく明と和議が結ばれ、英宗が幽囚から戻ってくる。

英宗の帰還はやっかいな問題を引き起こした。すでに景帝が即位し、英宗は上皇の扱いになっていたからである。景帝が8年目に病死すると、上皇の英宗が復辟し、ふたたび皇帝となった。

英宗は復辟すると、于謙をはじめ景帝の側近や官僚を殺害した。「明代ほど官僚が多く殺された時代は外にない」と宮崎はいう。しかし、その後の政治はともかくも安定した。

次代、憲宗の23年は宦官の横暴や皇妃の専恣があったものの、大事にはいたらなかった。そのあとの孝宗(在位1488〜1505)は名君とされ、明はもっとも繁栄した時代を迎えた。だが、名君はつづかない。次の武宗は暗愚に近かった。それでも明が栄えていたのは、経済が好調だったからだ、と宮崎はいう。

明代において、政治の中心が北京であるのにたいし、経済、文化の中心は江南の蘇州だった。度重なる政治的弾圧にもかかわらず、蘇州は立ち直り、全国最大の経済都市となった。

穀物と絹織物が、江南デルタに位置する蘇州の繁栄を支え、そこに政治にかかわらない市隠の文人たちが暮らしている。そうした文人のひとりが祝允明(しゅくいんめい)だった。

知行合一の学説を説く王陽明も登場する。「朱子学は禅でいえば、積重ねの修行によって悟りを開く曹洞の漸悟に似るが、陽明はむしろ精神の集注によって忽然と悟りを開く臨済の頓悟に通ずるものがある」と宮崎はいう。陽明学は江南一帯に広がった。

[蘇州。ウィキペディアから]

世宗の嘉靖年間(1522〜66)にはいると、世上がざわつき、経済にもかげりがみえてきた。

世宗は武宗の子ではなく、孝宗の弟の子だった。武宗に嫡子がなかったため、傍系から皇帝に選ばれたが、即位直後から自身の父の呼び方をめぐって、朝廷では大論争が巻き起こった。はたから見れば、どうでもよいことなのだが、世宗が大臣や官僚の意見をしりぞけ、みずからの考えを貫いたところから、朝廷はぎくしゃくしはじめた。

嘉靖年間は南倭北虜に苦しんだ時代といわれる。すなわち南の倭寇、北のモンゴル人である。

鎖国政策のもと朝貢貿易しか認められないところに、密貿易が発達するのは自然の成り行きだった。浙江の寧波(ニンポー)に近い島には密貿易の拠点があった。中央政府はついにその弾圧に乗り出した。それに反抗し、暴動をおこしたのが倭寇だとされる。実際は、叛乱の主体は中国人で、日本人はそれに加勢したにすぎない、と宮崎はいう。

騒ぎはなかなか収まらない。寧波の拠点が脅かされると、貿易業者は福建の厦門(アモイ)の沖に拠点を移した。明政府はこれを見つけ攻撃する。すると、密貿易者が反撃して、福建の沿岸一帯に倭寇の騒動が広がった。

倭寇の乱により、けっきょく明は鎖国主義の緩和をはかり、世宗の子、穆宗(ぼくそう)のときに、厦門など漳州(しょうしゅう)の港を開き、中国人の海外渡航を許すとともに、外国人による自由な交易を認めることになった。これと前後して、ポルトガル人の澳門(マカオ)租借も認めている(1557年)。

こうして倭寇の問題は解決された。解決できなかったのは北方民族との関係である。

モンゴルでは、西方のオイラートに代わり、ふたたび東方の韃靼(タタール)の勢いが強くなっていた。嘉靖年間にはチンギスハンの血統をひくアルタンハンが北方を脅かした。アルタンハンは青海を制し、チベットのダライ・ラマと組んで、ラマ教で国論を統一した。だが、それは結果的にはモンゴル民族の活力を消耗させ、東隣の満洲族の勃興を許すことになった、と宮崎はいう。

穆宗(隆慶帝)の時代は6年と短く、そのあと47年にわたり、神宗(万暦帝)が中国を支配した。

北ではアルタンハンが降り、南では倭寇がやみ、国は安泰したようにみえた。だが「実はそれは外観だけで、中心は何時しか病毒に蝕まれて空洞になりつつあった」と宮崎はいう。

神宗の初期は、宰相の張居正が政治を引き締めていたからまだよかった。しかし、張居正が死ぬと、宦官が力を増し、後宮の費用がかさんでくる。神宗は増税をはかるため、宦官を各地に派遣したが、それが各地の反発を生んだ。深刻な不景気のなか、貧富の格差が広がっていた。

万暦11年(1583年)、満洲奥地では女真族の族長ヌルハチが対立する敵を下して、勢力を伸ばしつつあった。

いっぽう日本を統一した豊臣秀吉は1592年に突如、朝鮮に侵入した。以降7年にわたって、日本は朝鮮で救援に駆けつけた明軍とも戦うことになる。

そのかん、ヌルハチは満洲の地で、着々と勢力を伸ばした。1616年、ヌルハチは興京(現撫順市)で帝位につき、国号を金(後金)とした。これを討伐しようとした明の遠征軍はサルホ山の戦いで全滅する。

[後金(清)の太祖ヌルハチ。ウィキペディアより]

神宗は晩年、ほとんど朝廷に出ることなく、宮中で宦官と政務を決済するのを常としたという。1620年に神宗が亡くなると、皇太子の光宗が即位する。だが、在位一月で急死し、その子、喜宗(正しくは喜にレンガ、天啓帝)の時代がはじまる。

朝廷では大混乱がつづいていた。喜宗が7年で死ぬと、こんどはその弟の荘烈帝(崇禎帝とも)が即位し、朝廷の混乱をようやく収拾した(1627年)。

そのかんに北方では形勢が切迫してくる。

後金の太祖ヌルハチは渤海湾の海岸に沿って南下し、山海関の前進基地、寧遠城を攻めていた。そのさい砲丸にあたって負傷し、その傷がもとで死んだ(1626年)。ホンタイジ(太宗)が後を継いだ。

ホンタイジは即位10年後に国号を清とあらため、朝鮮に侵攻し、朝鮮を属国とした。遅れた武器しかもっていなかった清は、その少し前に明の洋式大砲である紅衣砲を手に入れ、その鋳造に成功している。

清と明は長城をはさんで対峙した。ところが、その正面の前線ではなく、長城の西端にあたる陝西の内部から叛乱が発生するのである。

陝西には明の辺鎮が置かれていた。はじめ延安で帳献忠が立ち上がった。ついで李自成がこれに合流し、ふたつの勢力が流賊となって四川、河南、山西、安徽を荒らし回った。明政府はこれにたいしてなすすべがなかった。

1644年、叛乱をおこしてから15年目、李自成は陝西に帰って、国号を大順とし、年号を永昌と改元した。そして、その勢いで、軍を率いて山西を横断し、政府軍の隙をついて北京に攻め込んだ。北京の形ばかりの守備隊は武器を捨てて逃げ去り、宦官の曹化淳が城門を開いて敵に降参した。荘烈帝は皇城内の景山の頂に上り自殺した。

こうして明は滅亡する。

「明の滅亡は、あらゆる点から見て政治が腐敗堕落の極にあった為で、王朝の耐用年数が過ぎてしまっていたのだ」と、宮崎は記している。

明の300年が宋の300年をくり返したことがわかる。

近世史(3)元──宮崎市定『中国史』を読む(9) [歴史]

元の時代はそう長くない(1279〜1368)。

はじめに宮崎はこう書いている。

〈元王朝は世祖[フビライ]が南宋を滅ぼして天下を統一してから、中国に君臨すること約九十年に及んだが、但しそれ以前に、チンギス汗が蒙古族を統一してから以後の約七十年の前史がある。だから世祖は決して創業の君主でなく、むしろ守勢期、拡大期の君主と言うべきである。〉

フビライ(1215〜94)は統一モンゴル民族の力でまず華北を制した。華北にはすでに北方から移住してきた契丹人や女真人が多数住んでおり、かれらは総称して「漢人」と呼ばれていた。フビライはこの漢人を動員して、1279年に南宋を滅ぼしたのである。

そして、「南人」と呼ばれた旧南宋の住民は、日本攻略に利用されることになる。だが、南宋が滅亡する前に、すでに高麗がモンゴルに服属していた。そのため、文永の役(1274年)では、日本侵攻の主力は高麗兵となり、弘安の役(1281年)では、北路から高麗兵、南路から南宋の降兵が送られた。このあたり、なぜモンゴルが世界帝国を築くことができたかのか、その秘密をうかがうことができる。

[『蒙古襲来絵詞』より]

フビライは日本侵攻に失敗し、日本を属領化することをあきらめた。しかし、金の故領である華北と、征服した南宋の故領を一体化して、新たな中華帝国をつくる大事業が残っていた。

フビライはまず中央の直轄地(黄河以北)と、地方の行省を置いた。中央の行政機関である中書省は天子に直属するものとした。中書省の役割は、中央と地方から上がってきた案件を処理し、最後に天子の聖旨を伝えることである。

宮崎によれば、「天子の聖旨は先ず天子が蒙古語で語り、これを直訳体の漢文にして降下する」ことになっていた。その文書のやりとりが、けっこう煩雑だったという。

モンゴル人にとって領土は略奪品にほかならなかった。フビライは計数にすぐれた色目人のなかからペルシア人のアフマッド、つづいてウイグル人のサンガを登用して、さかんに税を取り立てた。そのあまりの苛酷さに、ふたりは怨嗟の的となり、けっきょく死に追いこまれることになった。

元の税制は西方的色彩を帯びていたという。これまでの税制は土地財産を主な対象としていた。これにたいし、元では「戸数割、人頭割を主とする外(ほか)、銀、生糸を徴収するなど、新しい方法が採用された」。ただし、江南では住民の反発を恐れて、新税制は適用されなかった。

税制は南北で異なっていた。しかし、貨幣に交鈔(こうしょう)という紙幣が用いられたのは全国共通だった。銀塊や銅銭は補助としての地位しか認められなかった。

不思議とインフレはおきていない。紙幣は発行されると同時に回収されていたからである。だからといって、生活が楽だったかというと、まったくそうではなく、人びとは塩をはじめとして重税に苦しんでいた。

[交鈔。ウィキペディアより]

大帝国の出現により、市場が拡大し、好景気がもたらされたのは事実である。マルコ・ポーロもこの時代に、中国にやってきている。

[マルコ・ポーロの肖像。ウィキペディア]

世祖フビライの政治は矛盾だらけだった、と宮崎はいう。フビライがモンゴルの大汗と中国の皇帝の二役を演じなければならなかったからである。

中国の文化を取り入れ、法令を公開し、人びとに守るべき行動基準を示したのは、中国の皇帝らしい側面だった。そのいっぽう、フビライは儒教を宗教ととらえ、それを道教、仏教、キリスト教と同列におき、自身はとりわけチベットのラマ教に心酔していた。

同時にフビライは大汗としてモンゴル民族間の内紛に巻きこまれていた。オゴタイハン国を中心とした三汗国との対立が激しくなっていた。帝国内の内戦が収まるのに、フビライの死後まで実に40年を要している(1304年に終息)。

そのかん、元朝の中国化が進んだ。ほんらいモンゴルの大汗はクリルタイ(部族の最高決定機関)で選出されねばならなかった。ところが、フビライはみずからの意志で皇太子を指名した。そのことが三汗国の反発を呼んでいたのだ。

フビライの選んだ皇太子はフビライに先だって病死した。フビライは次の立太子をあきらめる。だが、フビライのあとにはフビライの意向により孫の成宗(ティムール)が即位する(1294年)。クリルタイは開かれることなく、中国流に相続がなされたのである。

成宗は在位13年で亡くなる。そのあとは皇位継承をめぐって、未曾有の混乱がつづいた。その原因のひとつは、成宗が立てた皇太子が、またも成宗に先だって亡くなったことにある。成宗のあと、武力によって武宗が皇帝となり、武宗が死んで、弟の仁宗が即位した(1311年)。

仁宗の9年間は例外的に安定した政治がおこなわれた時期だったという。科挙も再開されたが、その目的はモンゴル人に漢学の勉強を奨励するためだった、と宮崎はいう。だが、それは狙いどおりにはならない。モンゴル人は勉学に励まなくても高い地位を得られたからである。

仁宗のあとは子の英宗が位につくが、すぐに殺され、秦定帝が擁立される。秦定帝は世祖の皇太子の嫡孫だった。だが、在位4年で死に(1328年)、9歳の皇太子が天順帝となる。するとトプテムルによる叛乱がおこり。その兄明宗が位につくものの、なぜか頓死し、トプテムルが文宗として即位する。文宗の3年間、宮中ではラマ教が尊信されていた。

文宗のあとは、ふたたび皇位継承が問題となり、明宗の次子が寧宗として即位するが、在位わずか2カ月で亡くなりる。そして、その兄が順帝として元王朝最後の天子となった。

[順帝。ウィキペディア]

順帝(ドゴン・テムル)の在位は35年におよんだが、その統治はいっこうにかわりばえしなかった、と宮崎はいう。

順帝が即位したとき、朝廷で権力をふるっていたのは大臣のエンティムール(燕帖木児)だった。エンティムール死後も権勢をふるったその一族は、順帝が21歳のときにクーデターを起こそうとする。

それを防いだ順帝は宮中の反対派一族を粛清し、側近のバヤン(伯顔)を取り立てて、政治を任せた。だが、その専横があまりに度を超すものだったので、バヤンは失脚し、こんどは弟の子トト(トクトとも、脱脱)が政局をになうことになった。

順帝はラマ教を尊信していた。ただし、そのラマ教は淫祠邪教(いんしじゃきょう)のラマ教であって、宮中の生活は乱れに乱れていた、と宮崎はいう。

順帝の在位15年ころから、長江流域の各地で次々と叛乱が起こりはじめる。さらに1351年には黄河が氾濫した。

黄河の氾濫で、大運河が麻痺し、華北は食糧不足におちいった。兵民17万人が動員され、5カ月の工事で、ようやく河道が修復された。

工事の完成後、多くの失業者が生じた。正規の職業はなかなかみつからない。そこで、闇商売が盛んになり秘密結社が生まれる。そのあとは、お定まりの叛乱となる。

浙江や河南、湖北では、すでにそれ以前から叛乱が広がっていた。その原動力のひとつとなったのが、韓山童のつくった白蓮会である。白蓮会は河南の劉福通とともに兵を挙げ、紅巾の賊と呼ばれた。

そのころ、朱元璋は淮水(わいすい)沿いの濠州から兵を挙げた郭子興の部下として活躍しはじめる。朱元璋は郭子興の娘をめとって、郭子興の死後、その部隊とともに南京を占拠することになる。

[晩年の朱元璋]

いっぽう韓山童の子、韓林児を宗主とする紅巾の賊は、宋の旧都、開封をおとしいれ、ここを都とした。そして北伐をこころみるが、政府の討伐を受け、敗走し、さらに、蘇州に根拠を構えるもうひとつの叛乱指導者、張士誠の軍によって滅ぼされた。張士誠はもともと塩の密売人で、江蘇から浙江にかけ、周という国をつくった。

朱元璋は元の政府軍との正面衝突を避け、南に向かって長江を渡った。これは賢明な策だった、と宮崎は評する。江南は食糧の生産地である。南方からの補給を受けなければ、華北の政権を維持するのはむずかしいのだ。

南京の朱元璋はさまざまな反政府勢力に取り囲まれていた。しかし、張士誠と好みを通じ、次第に勢力を拡大し、最後に張士誠を倒した。これにより朱元璋の勢力は長江の中下流一帯を制するにいたった。

朱元璋は皇帝の位につき、国を大明と称し、年を洪武と改元した。そして、北伐の軍をおこし、元の都、大都(北京)を攻略した。

元の順帝は大都を逃れ、上都(内モンゴルの開平府)に逃げたが、明軍はさらに上都をおとし、順帝は外モンゴルの根拠地に逃れた。これによって元は滅びる(1368年)。

宮崎は元王朝について、こう論じている。

〈破竹の勢いを以て欧亜を征服し、空前の大帝国を建設した蒙古民族も、世祖が元朝の皇帝として南宋を滅ぼし、中国を統一してから後、九十三年で支配を終った。近世の王朝としては比較的短い方であり、結局これは中国の統治に失敗したことを物語る。その武力の強大であっただけ、物足らないような感じを受けるが、実はあまりに武力が強すぎたことが、中国統治失敗の原因となったとも言える。〉

モンゴル人至上主義と、土地人民は征服者の私有物と考える発想、皇位継承に際しての仮借なき闘争。モンゴル人は戦闘民族の論理から抜けだすことができなかった。

「こんな種類の政権の下に、人民のための政治など期待できる筈(はず)がない。蒙古の中国支配の成績は最低であったのである」

宮崎はそう断言する。

それにしても、モンゴル人があっというまに世界帝国を築いたことには、驚くほかない。

はじめに宮崎はこう書いている。

〈元王朝は世祖[フビライ]が南宋を滅ぼして天下を統一してから、中国に君臨すること約九十年に及んだが、但しそれ以前に、チンギス汗が蒙古族を統一してから以後の約七十年の前史がある。だから世祖は決して創業の君主でなく、むしろ守勢期、拡大期の君主と言うべきである。〉

フビライ(1215〜94)は統一モンゴル民族の力でまず華北を制した。華北にはすでに北方から移住してきた契丹人や女真人が多数住んでおり、かれらは総称して「漢人」と呼ばれていた。フビライはこの漢人を動員して、1279年に南宋を滅ぼしたのである。

そして、「南人」と呼ばれた旧南宋の住民は、日本攻略に利用されることになる。だが、南宋が滅亡する前に、すでに高麗がモンゴルに服属していた。そのため、文永の役(1274年)では、日本侵攻の主力は高麗兵となり、弘安の役(1281年)では、北路から高麗兵、南路から南宋の降兵が送られた。このあたり、なぜモンゴルが世界帝国を築くことができたかのか、その秘密をうかがうことができる。

[『蒙古襲来絵詞』より]

フビライは日本侵攻に失敗し、日本を属領化することをあきらめた。しかし、金の故領である華北と、征服した南宋の故領を一体化して、新たな中華帝国をつくる大事業が残っていた。

フビライはまず中央の直轄地(黄河以北)と、地方の行省を置いた。中央の行政機関である中書省は天子に直属するものとした。中書省の役割は、中央と地方から上がってきた案件を処理し、最後に天子の聖旨を伝えることである。

宮崎によれば、「天子の聖旨は先ず天子が蒙古語で語り、これを直訳体の漢文にして降下する」ことになっていた。その文書のやりとりが、けっこう煩雑だったという。

モンゴル人にとって領土は略奪品にほかならなかった。フビライは計数にすぐれた色目人のなかからペルシア人のアフマッド、つづいてウイグル人のサンガを登用して、さかんに税を取り立てた。そのあまりの苛酷さに、ふたりは怨嗟の的となり、けっきょく死に追いこまれることになった。

元の税制は西方的色彩を帯びていたという。これまでの税制は土地財産を主な対象としていた。これにたいし、元では「戸数割、人頭割を主とする外(ほか)、銀、生糸を徴収するなど、新しい方法が採用された」。ただし、江南では住民の反発を恐れて、新税制は適用されなかった。

税制は南北で異なっていた。しかし、貨幣に交鈔(こうしょう)という紙幣が用いられたのは全国共通だった。銀塊や銅銭は補助としての地位しか認められなかった。

不思議とインフレはおきていない。紙幣は発行されると同時に回収されていたからである。だからといって、生活が楽だったかというと、まったくそうではなく、人びとは塩をはじめとして重税に苦しんでいた。

[交鈔。ウィキペディアより]

大帝国の出現により、市場が拡大し、好景気がもたらされたのは事実である。マルコ・ポーロもこの時代に、中国にやってきている。

[マルコ・ポーロの肖像。ウィキペディア]

世祖フビライの政治は矛盾だらけだった、と宮崎はいう。フビライがモンゴルの大汗と中国の皇帝の二役を演じなければならなかったからである。

中国の文化を取り入れ、法令を公開し、人びとに守るべき行動基準を示したのは、中国の皇帝らしい側面だった。そのいっぽう、フビライは儒教を宗教ととらえ、それを道教、仏教、キリスト教と同列におき、自身はとりわけチベットのラマ教に心酔していた。

同時にフビライは大汗としてモンゴル民族間の内紛に巻きこまれていた。オゴタイハン国を中心とした三汗国との対立が激しくなっていた。帝国内の内戦が収まるのに、フビライの死後まで実に40年を要している(1304年に終息)。

そのかん、元朝の中国化が進んだ。ほんらいモンゴルの大汗はクリルタイ(部族の最高決定機関)で選出されねばならなかった。ところが、フビライはみずからの意志で皇太子を指名した。そのことが三汗国の反発を呼んでいたのだ。

フビライの選んだ皇太子はフビライに先だって病死した。フビライは次の立太子をあきらめる。だが、フビライのあとにはフビライの意向により孫の成宗(ティムール)が即位する(1294年)。クリルタイは開かれることなく、中国流に相続がなされたのである。

成宗は在位13年で亡くなる。そのあとは皇位継承をめぐって、未曾有の混乱がつづいた。その原因のひとつは、成宗が立てた皇太子が、またも成宗に先だって亡くなったことにある。成宗のあと、武力によって武宗が皇帝となり、武宗が死んで、弟の仁宗が即位した(1311年)。

仁宗の9年間は例外的に安定した政治がおこなわれた時期だったという。科挙も再開されたが、その目的はモンゴル人に漢学の勉強を奨励するためだった、と宮崎はいう。だが、それは狙いどおりにはならない。モンゴル人は勉学に励まなくても高い地位を得られたからである。

仁宗のあとは子の英宗が位につくが、すぐに殺され、秦定帝が擁立される。秦定帝は世祖の皇太子の嫡孫だった。だが、在位4年で死に(1328年)、9歳の皇太子が天順帝となる。するとトプテムルによる叛乱がおこり。その兄明宗が位につくものの、なぜか頓死し、トプテムルが文宗として即位する。文宗の3年間、宮中ではラマ教が尊信されていた。

文宗のあとは、ふたたび皇位継承が問題となり、明宗の次子が寧宗として即位するが、在位わずか2カ月で亡くなりる。そして、その兄が順帝として元王朝最後の天子となった。

[順帝。ウィキペディア]

順帝(ドゴン・テムル)の在位は35年におよんだが、その統治はいっこうにかわりばえしなかった、と宮崎はいう。

順帝が即位したとき、朝廷で権力をふるっていたのは大臣のエンティムール(燕帖木児)だった。エンティムール死後も権勢をふるったその一族は、順帝が21歳のときにクーデターを起こそうとする。

それを防いだ順帝は宮中の反対派一族を粛清し、側近のバヤン(伯顔)を取り立てて、政治を任せた。だが、その専横があまりに度を超すものだったので、バヤンは失脚し、こんどは弟の子トト(トクトとも、脱脱)が政局をになうことになった。

順帝はラマ教を尊信していた。ただし、そのラマ教は淫祠邪教(いんしじゃきょう)のラマ教であって、宮中の生活は乱れに乱れていた、と宮崎はいう。

順帝の在位15年ころから、長江流域の各地で次々と叛乱が起こりはじめる。さらに1351年には黄河が氾濫した。

黄河の氾濫で、大運河が麻痺し、華北は食糧不足におちいった。兵民17万人が動員され、5カ月の工事で、ようやく河道が修復された。

工事の完成後、多くの失業者が生じた。正規の職業はなかなかみつからない。そこで、闇商売が盛んになり秘密結社が生まれる。そのあとは、お定まりの叛乱となる。

浙江や河南、湖北では、すでにそれ以前から叛乱が広がっていた。その原動力のひとつとなったのが、韓山童のつくった白蓮会である。白蓮会は河南の劉福通とともに兵を挙げ、紅巾の賊と呼ばれた。

そのころ、朱元璋は淮水(わいすい)沿いの濠州から兵を挙げた郭子興の部下として活躍しはじめる。朱元璋は郭子興の娘をめとって、郭子興の死後、その部隊とともに南京を占拠することになる。

[晩年の朱元璋]

いっぽう韓山童の子、韓林児を宗主とする紅巾の賊は、宋の旧都、開封をおとしいれ、ここを都とした。そして北伐をこころみるが、政府の討伐を受け、敗走し、さらに、蘇州に根拠を構えるもうひとつの叛乱指導者、張士誠の軍によって滅ぼされた。張士誠はもともと塩の密売人で、江蘇から浙江にかけ、周という国をつくった。

朱元璋は元の政府軍との正面衝突を避け、南に向かって長江を渡った。これは賢明な策だった、と宮崎は評する。江南は食糧の生産地である。南方からの補給を受けなければ、華北の政権を維持するのはむずかしいのだ。

南京の朱元璋はさまざまな反政府勢力に取り囲まれていた。しかし、張士誠と好みを通じ、次第に勢力を拡大し、最後に張士誠を倒した。これにより朱元璋の勢力は長江の中下流一帯を制するにいたった。

朱元璋は皇帝の位につき、国を大明と称し、年を洪武と改元した。そして、北伐の軍をおこし、元の都、大都(北京)を攻略した。

元の順帝は大都を逃れ、上都(内モンゴルの開平府)に逃げたが、明軍はさらに上都をおとし、順帝は外モンゴルの根拠地に逃れた。これによって元は滅びる(1368年)。

宮崎は元王朝について、こう論じている。

〈破竹の勢いを以て欧亜を征服し、空前の大帝国を建設した蒙古民族も、世祖が元朝の皇帝として南宋を滅ぼし、中国を統一してから後、九十三年で支配を終った。近世の王朝としては比較的短い方であり、結局これは中国の統治に失敗したことを物語る。その武力の強大であっただけ、物足らないような感じを受けるが、実はあまりに武力が強すぎたことが、中国統治失敗の原因となったとも言える。〉

モンゴル人至上主義と、土地人民は征服者の私有物と考える発想、皇位継承に際しての仮借なき闘争。モンゴル人は戦闘民族の論理から抜けだすことができなかった。

「こんな種類の政権の下に、人民のための政治など期待できる筈(はず)がない。蒙古の中国支配の成績は最低であったのである」

宮崎はそう断言する。

それにしても、モンゴル人があっというまに世界帝国を築いたことには、驚くほかない。

近世史(2)南宋、金の時代──宮崎市定『中国史』を読む(8) [歴史]

経済面では北宋が滅びる理由はなかった。政治のやりようによっては、なお永続する可能性があった、と宮崎は書いている。

宋の王族、官僚は徽宗、欣宗を含め3000人が捕虜となり、北方に連れ去られた。ただ、欣宗の弟、康王だけが残っていた。そこで、群臣が康王を河南の南京応天符(現在の商丘市)に迎えて、皇帝の位に推戴し、高宗とした(1127年)。

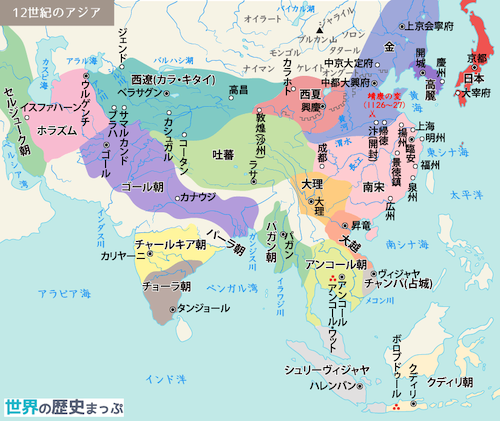

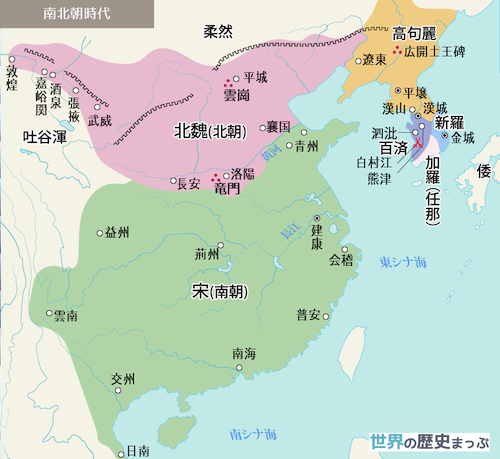

[南宋と金。「世界の歴史まっぷ」]

これを知った金は大軍をおこして、ふたたび南下した。高宗は河北、山東を持ちこたえられず、長江を渡って逃げ惑い、最後に杭州臨安府に身を落ち着けた。金軍がそれ以上に攻撃を続行できなかったのは、中国人が一斉に抵抗したためだ、と宮崎はいう。

そこで、金は方針を転換し、宋と和解することにした。宋もまた北進して金と大決戦するのは無理だと悟った。大臣の秦檜(しんかい)は高宗に和議を説いた。

1147年、南宋は金と和約を結んだ。その条件は、宋が毎年、金に銀25万両、絹25万匹の歳幣を贈るとともに、宋皇帝が金皇帝にたいし臣礼をとるという屈辱的なものだった(その後の和約で、その条件は緩和される)。

戦争が終わったあとには荒廃が残されていた。急ごしらえの南宋政府は官僚をそろえるのがやっとだった。それでも金にたいする軍備をおろそかにするわけにはいかなかった。

財政困難は最初からつきまとっていた。そのため南宋政府は紙幣を濫発する。それが物価の騰貴を招いた。

高宗は56歳のときに遠縁で太祖の血をひく孝宗に位を譲った(1162年)。その孝宗は、在位27年のうちに南宋の政治を立てなおした。紙幣(会子)の発行額を抑え、政府支出を切り詰め、経済の健全化をはかった。

このころ南宋に朱熹(1130〜1200)があらわれる。朱熹は道学の系譜を継いで、朱子学を創始した。

孝宗は63歳のときに、位を子の光宗に譲り、その5年後、光宗は子の寧宗に位を引き継いだ。南宋では3代にわたって上皇がつづいた。

寧宗の時代に朝廷の権力を握ったのが、名門貴族で皇帝の外戚にもあたる韓侂冑(かんたくちゅう)である。韓侂冑は朝廷内の道学派を排除するため、1196年に偽学の禁を発布し、思想統制をはかった。だが、外交政策を誤り、自滅することになる。

当時、外モンゴルではモンゴル人が勢いを増していた。そこで金が滅亡に瀕しているとみた韓侂冑は、偽学の禁を緩和し、朝廷一体となって、金の討伐に向かった(1206年)。

だが、たちまち反撃に遭い、ふたたび金と和議を結んだ。そのさい、宋が韓侂冑の首を送ったので、金の側はかえって当惑したという。

金がモンゴルに苦しめられているのは事実だった。1206年にはテムジンが全モンゴルを統一し、チンギスハンと名乗るようになっていた。金ではその後、内紛が起こり、次第に国力が失われていく。

宋の寧宗は暗愚で、外戚や官僚によって操られていた。その寧宗が死ぬと、遠縁の理宗が帝位につく。

朝廷では実務派の官僚、史彌遠(しびえん)が道学派をしりぞけて実権を握っていた。しかし、理宗自身は道学が好みで、史彌遠が死ぬと、さっそく道学派の新人を抜擢して、政治の刷新をこころみた。これを端平の更化という(1234年)。

だが、インフレは昂進し、経済はいっこうに改善されなかった。

満洲を拠点とする女真人は遊牧民族ではなく、定着的な狩猟民族だった。そのため遼のように砂漠や草原に興味を持つことがなかった。チンギスハンはその砂漠や草原に興起し、大帝国を築くことになる。

[チンギスハン。ウィキペディアより]

外モンゴルを統一したチンギスハン(中国流には元の太祖)は南に下りて、まず西夏をくだした。ついで金に向かい、華北を蹂躙した。女真人に土地を奪われていた中国人民はそれにかこつけて蜂起し、女真人を殺戮した。

先に遼が滅んだとき、その一族は西域に向かい、西遼を建国していた。西遼には、チンギスハンの旧敵ナイマン部の残党が逃げ込んでいた。そのため、チンギスハンは次に西征の途につく。まずナイマンの勢力を一掃し、さらにトルコ系のホラズム王国を攻略してから、インド北部に侵攻、東西トルキスタンを制した。このときの領土がチャガタイハン国となる。

西征から戻ったチンギスハンは西夏を併合し、次に金に向かおうとしたときに病没する(1127年)。その後継者を選ぶ会議クリルタイでは、チンギスハンの3子オゴタイが選ばれ、大汗の位についた(中国流には太宗)。

宋はモンゴル軍と協力して金を滅ぼした(1234年)。その後、宋は北上して、故都、開封を手に入れようとしたが、モンゴル軍に蹴散らされ、南に逃げ帰った。しかし、それ以上、モンゴル軍は攻め込んでこなかった。ヨーロッパ侵攻をめざしていたからである。

今回の大遠征では、チンギスハンの孫たちが指揮をとった。モンゴル軍はまずロシアを席捲してからポーランドにはいり、イタリアに迫った。だがそのとき、オゴタイの訃報が伝わったために引き返した。このとき征服した領土はキプチャクハン国となった。

モンゴルでは、その後、クユク(グユク、中国流には定宗)、メンゲ(モンケ、憲宗)が相次いで大汗に選ばれた。メンゲは次弟のフビライに中国侵攻を、末弟のフラグ(フレグ)に西南アジア侵攻を命じる。

フラグは、トルコ系の諸族を次々と征服しながら、バグダードを攻め落とし(1258年)、シリア地方まで平定して、イルハン国を立てた。

フビライは南宋にはいり、四川、雲南、チベットを征服し、さらにインドシナをも平定した。これにより、南宋が滅びるのも時間の問題になってきた。

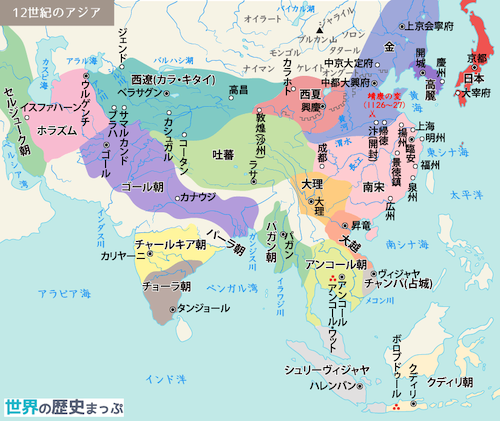

[モンゴル帝国地図。「世界の歴史まっぷ」より]

このころ南宋を治めていたのは理宗である。大儒を採用して親政をおこなったが、期待を裏切られる結果になった。宮崎によれば、それ以降、かれは「一転して虚無主義の遊蕩天子となった」。

モンゴル軍がすでに南宋の地に迫っていた。大汗のメンゲ(憲宗)は四川攻略中に病没するが(1259年)、その弟フビライは現在の武漢あたりで長江を渡っていた。南宋でモンゴル軍に対峙したのが、妃の弟、賈似道(かじどう)の率いる軍である。フビライはメンゲの死を知ったため、いったん北に引き上げた。

モンゴル軍が退却したことで、宋は自信を恢復し、賈似道は宰相となった。理宗が死に、その甥が度宗(たくそう)として位につくと、賈似道は朝廷で実権をふるい、経済安定策として公田化政策を打ち出し、新紙幣を発行した。だが、その成果をみることなく、南宋はモンゴルによって滅ぼされてしまうことになる。

メンゲの死後、フビライは東モンゴルの開平府(現在の内モンゴル)でクリルタイを開催し、大汗に推戴された(1260年)。さらにモンゴルの大汗は同時に中国の皇帝でもあるという解釈を打ちだし、中国の都を大都(現北京)とし、そこに新政府を組織した。国号が大元と決まるのは、さらに10年後のことである。

フビライによる強引なクリルタイ開催にはとうぜん反発をもたらした。メンゲの棺とともに外モンゴルのカラコルムに引き揚げていたメンゲの弟、アリクブハ(アリクブケ)は、みずからも大汗を名乗った。そのため、フビライはアリクブハと戦い、これを破った。だが、将来には禍根が残された。

[フビライ。ウィキペディア]

カラコルムを平定すると、フビライはふたたび南宋を攻めた。湖北の東北部にある襄陽の攻防戦は6年におよんだが、モンゴル軍が勝利を収めた。難攻不落とされた襄陽が陥落すると、モンゴル軍はたちまち国都、臨安(現杭州)に押し寄せた。

南宋では度宗が死に、恭宗が即位、宰相の賈似道が追放された。大臣は一人、二人と夜逃げし、若手の文天祥が宰相を引き受けたものの、摂政の謝太后がモンゴル軍への降伏を決意する。

その3年後、海上に逃れた宋の勢力は全滅し、南宋は滅んだ(1279年)。

宮崎はこう評している。

〈宋は南宋百五十年、北宋と合せて三百十七年の命脈を保った。宋の歴史はその文化と共に長く後世に模範を垂れた。……宋代の文化、社会が高度に発達して、それ以後長く飛躍的な進歩が起らなかったことは事実のようである。〉

宋の王族、官僚は徽宗、欣宗を含め3000人が捕虜となり、北方に連れ去られた。ただ、欣宗の弟、康王だけが残っていた。そこで、群臣が康王を河南の南京応天符(現在の商丘市)に迎えて、皇帝の位に推戴し、高宗とした(1127年)。

[南宋と金。「世界の歴史まっぷ」]

これを知った金は大軍をおこして、ふたたび南下した。高宗は河北、山東を持ちこたえられず、長江を渡って逃げ惑い、最後に杭州臨安府に身を落ち着けた。金軍がそれ以上に攻撃を続行できなかったのは、中国人が一斉に抵抗したためだ、と宮崎はいう。

そこで、金は方針を転換し、宋と和解することにした。宋もまた北進して金と大決戦するのは無理だと悟った。大臣の秦檜(しんかい)は高宗に和議を説いた。

1147年、南宋は金と和約を結んだ。その条件は、宋が毎年、金に銀25万両、絹25万匹の歳幣を贈るとともに、宋皇帝が金皇帝にたいし臣礼をとるという屈辱的なものだった(その後の和約で、その条件は緩和される)。

戦争が終わったあとには荒廃が残されていた。急ごしらえの南宋政府は官僚をそろえるのがやっとだった。それでも金にたいする軍備をおろそかにするわけにはいかなかった。

財政困難は最初からつきまとっていた。そのため南宋政府は紙幣を濫発する。それが物価の騰貴を招いた。

高宗は56歳のときに遠縁で太祖の血をひく孝宗に位を譲った(1162年)。その孝宗は、在位27年のうちに南宋の政治を立てなおした。紙幣(会子)の発行額を抑え、政府支出を切り詰め、経済の健全化をはかった。

このころ南宋に朱熹(1130〜1200)があらわれる。朱熹は道学の系譜を継いで、朱子学を創始した。

孝宗は63歳のときに、位を子の光宗に譲り、その5年後、光宗は子の寧宗に位を引き継いだ。南宋では3代にわたって上皇がつづいた。

寧宗の時代に朝廷の権力を握ったのが、名門貴族で皇帝の外戚にもあたる韓侂冑(かんたくちゅう)である。韓侂冑は朝廷内の道学派を排除するため、1196年に偽学の禁を発布し、思想統制をはかった。だが、外交政策を誤り、自滅することになる。

当時、外モンゴルではモンゴル人が勢いを増していた。そこで金が滅亡に瀕しているとみた韓侂冑は、偽学の禁を緩和し、朝廷一体となって、金の討伐に向かった(1206年)。

だが、たちまち反撃に遭い、ふたたび金と和議を結んだ。そのさい、宋が韓侂冑の首を送ったので、金の側はかえって当惑したという。

金がモンゴルに苦しめられているのは事実だった。1206年にはテムジンが全モンゴルを統一し、チンギスハンと名乗るようになっていた。金ではその後、内紛が起こり、次第に国力が失われていく。

宋の寧宗は暗愚で、外戚や官僚によって操られていた。その寧宗が死ぬと、遠縁の理宗が帝位につく。

朝廷では実務派の官僚、史彌遠(しびえん)が道学派をしりぞけて実権を握っていた。しかし、理宗自身は道学が好みで、史彌遠が死ぬと、さっそく道学派の新人を抜擢して、政治の刷新をこころみた。これを端平の更化という(1234年)。

だが、インフレは昂進し、経済はいっこうに改善されなかった。

満洲を拠点とする女真人は遊牧民族ではなく、定着的な狩猟民族だった。そのため遼のように砂漠や草原に興味を持つことがなかった。チンギスハンはその砂漠や草原に興起し、大帝国を築くことになる。

[チンギスハン。ウィキペディアより]

外モンゴルを統一したチンギスハン(中国流には元の太祖)は南に下りて、まず西夏をくだした。ついで金に向かい、華北を蹂躙した。女真人に土地を奪われていた中国人民はそれにかこつけて蜂起し、女真人を殺戮した。

先に遼が滅んだとき、その一族は西域に向かい、西遼を建国していた。西遼には、チンギスハンの旧敵ナイマン部の残党が逃げ込んでいた。そのため、チンギスハンは次に西征の途につく。まずナイマンの勢力を一掃し、さらにトルコ系のホラズム王国を攻略してから、インド北部に侵攻、東西トルキスタンを制した。このときの領土がチャガタイハン国となる。

西征から戻ったチンギスハンは西夏を併合し、次に金に向かおうとしたときに病没する(1127年)。その後継者を選ぶ会議クリルタイでは、チンギスハンの3子オゴタイが選ばれ、大汗の位についた(中国流には太宗)。

宋はモンゴル軍と協力して金を滅ぼした(1234年)。その後、宋は北上して、故都、開封を手に入れようとしたが、モンゴル軍に蹴散らされ、南に逃げ帰った。しかし、それ以上、モンゴル軍は攻め込んでこなかった。ヨーロッパ侵攻をめざしていたからである。

今回の大遠征では、チンギスハンの孫たちが指揮をとった。モンゴル軍はまずロシアを席捲してからポーランドにはいり、イタリアに迫った。だがそのとき、オゴタイの訃報が伝わったために引き返した。このとき征服した領土はキプチャクハン国となった。

モンゴルでは、その後、クユク(グユク、中国流には定宗)、メンゲ(モンケ、憲宗)が相次いで大汗に選ばれた。メンゲは次弟のフビライに中国侵攻を、末弟のフラグ(フレグ)に西南アジア侵攻を命じる。

フラグは、トルコ系の諸族を次々と征服しながら、バグダードを攻め落とし(1258年)、シリア地方まで平定して、イルハン国を立てた。

フビライは南宋にはいり、四川、雲南、チベットを征服し、さらにインドシナをも平定した。これにより、南宋が滅びるのも時間の問題になってきた。

[モンゴル帝国地図。「世界の歴史まっぷ」より]

このころ南宋を治めていたのは理宗である。大儒を採用して親政をおこなったが、期待を裏切られる結果になった。宮崎によれば、それ以降、かれは「一転して虚無主義の遊蕩天子となった」。

モンゴル軍がすでに南宋の地に迫っていた。大汗のメンゲ(憲宗)は四川攻略中に病没するが(1259年)、その弟フビライは現在の武漢あたりで長江を渡っていた。南宋でモンゴル軍に対峙したのが、妃の弟、賈似道(かじどう)の率いる軍である。フビライはメンゲの死を知ったため、いったん北に引き上げた。

モンゴル軍が退却したことで、宋は自信を恢復し、賈似道は宰相となった。理宗が死に、その甥が度宗(たくそう)として位につくと、賈似道は朝廷で実権をふるい、経済安定策として公田化政策を打ち出し、新紙幣を発行した。だが、その成果をみることなく、南宋はモンゴルによって滅ぼされてしまうことになる。

メンゲの死後、フビライは東モンゴルの開平府(現在の内モンゴル)でクリルタイを開催し、大汗に推戴された(1260年)。さらにモンゴルの大汗は同時に中国の皇帝でもあるという解釈を打ちだし、中国の都を大都(現北京)とし、そこに新政府を組織した。国号が大元と決まるのは、さらに10年後のことである。

フビライによる強引なクリルタイ開催にはとうぜん反発をもたらした。メンゲの棺とともに外モンゴルのカラコルムに引き揚げていたメンゲの弟、アリクブハ(アリクブケ)は、みずからも大汗を名乗った。そのため、フビライはアリクブハと戦い、これを破った。だが、将来には禍根が残された。

[フビライ。ウィキペディア]

カラコルムを平定すると、フビライはふたたび南宋を攻めた。湖北の東北部にある襄陽の攻防戦は6年におよんだが、モンゴル軍が勝利を収めた。難攻不落とされた襄陽が陥落すると、モンゴル軍はたちまち国都、臨安(現杭州)に押し寄せた。

南宋では度宗が死に、恭宗が即位、宰相の賈似道が追放された。大臣は一人、二人と夜逃げし、若手の文天祥が宰相を引き受けたものの、摂政の謝太后がモンゴル軍への降伏を決意する。

その3年後、海上に逃れた宋の勢力は全滅し、南宋は滅んだ(1279年)。

宮崎はこう評している。

〈宋は南宋百五十年、北宋と合せて三百十七年の命脈を保った。宋の歴史はその文化と共に長く後世に模範を垂れた。……宋代の文化、社会が高度に発達して、それ以後長く飛躍的な進歩が起らなかったことは事実のようである。〉

近世史(1)北宋時代──宮崎市定『中国史』を読む(7) [歴史]

[北宋時代の地図]

宋(北宋960〜1127、南宋1127〜1279)の太祖趙匡胤の弟、太宗の時代に中国は再統一された(979年)。ただし、現在の北京や大同を含む燕雲十六州は契丹民族の遼に割譲されたままだった。

太祖は中央に財政を集中し、塩を独占販売することで、大きな財政収入を挙げていた。それによって強固な陸海軍をつくり、中国の再統一を果たすことができたのである。

ただ強力な騎馬部隊をもつ北方の遼を打破するにはいたらなかった。北宋は遼と和睦を結び、毎年、遼に無償の経済援助をおこなうことで、たがいに国境を侵犯しないことを約束した。

太宗以降、北宋、南宋を含め、宋時代の320年間は、天子の相続は安定し、簒奪がなされることはなかった。天子独裁権が確立されていたのだ。

統治の原則は権力分立だったといってよいだろう。軍を統制するのは文官である。全国は20ほどの路にわけられ、路の下に州があり、特別扱いの州が府と呼ばれ、州の下に県があった。

地方行政機関では中央政府から派遣された文官が長となり、重要なポストは科挙出身の官僚が占め、その末端に政府から俸給を受けない胥吏(しょり)がいた。

州の長官は知州と呼ばれたが、実権をもっているのは中央から任命された次官の通判だった。路には名目的な長官すらおらず、経済担当の転運使、司法担当の提点刑獄、軍事担当の経略安撫使が州を監督する役割を担っていた。この三者は監司と呼ばれた。

中央政府には最高機関として中書(宰相府)と枢密院があり、天子は座長として、国家の最高政策を決定した。

「要するに宋代の政治機構は、軍人というものは革命を起したがるもの、文官というものは汚職をしたがるもの、という基本認識に立って、その弊害を防止することに重点が置かれている」と宮崎はいう。

自由な言論が認められていたことも宋代の特徴だった。

宋時代は貨幣経済が発展し、いわゆる中国のルネサンスがおこった。大量の宋銭(銅銭)がつくられていた。しかし、銅銭は少額貨幣であるため、大きな取引には金や銀、とりわけ銀が用いられた。銅と金銀の交換比率は、外国にくらべ、金が安く、銀が高かった。そのため金が流出し、外国から銀が流入し、明代になると中国では銀が本位貨幣となっていく。

[北宋の銅銭。ウィキペディア]

四川の富豪が有価証券(交子)を発行した。しかし、交子が投機対象となり、取りつけにあって破産する者もでてきたことから、政府は民間の交子発行を禁止し、政府の責任において自ら交子を発行するようになった(1023年)。これが世界における紙幣のはじまりだという。

手形や為替などもあった。それらが金属貨幣とあいまって、宋時代の交換経済を円滑にしていた、と宮崎はいう。

物資の流通は大運河によって支えられていた。大運河は、北端の雄州から黄河との交錯地点、都の開封を通って、楚州、揚州をへて江南まで南北につらなっている。国内の交通は、この大運河を幹線とし、これにつながる大小の河川を中心に発展した。

運河網は1058年にはさらに拡張され、北方の国境から南海に面する広東まで、水路だけで旅行できるようになった。

「宋代の社会は農村の隅々に至るまでが、貨幣経済の渦中に捲きこまれていたいた」と宮崎は書いている。

その中心となったのが国都開封(西京の洛陽にたいし東京[とうけい]と呼ばれた)だった。城内は商店や出店、芝居小屋、食堂、酒屋などでにぎわっていた。その中央には相国寺があって、毎月5回、市が立った。

この時代には印刷術が発展し、儒教の経書をはじめ、さまざまな本が売られるようになっていた。

こうした活気ある社会のなかから、宋学という新哲学が生まれてくる。宋学の祖、周敦頤(しゅうとんい)は太極図説をあらわし、宇宙論、人性論を説いた。宋学は二程子(程氏兄弟)を経て、南宋の朱子に継承され大成される。

王安石、蘇東坡などの名文家も登場した。

宋が繁栄したのは4代目の仁宗(在位1022〜63)中期までだ、と宮崎はいう。そのころになると、国内では官僚機構が硬直化し、貧富の格差が拡大していた。西北では、チベット系のタングート民族が独立して、西夏が建国されていた(1002年)。

宋では貿易が盛んだった。タクラマカン砂漠周辺のオアシス都市国家には、トルコ系遊牧民のウイグル人が進出し、東西をつなぐ交易に従事していた。

そのあいだに割り込むようにして西夏が勢力を拡げた。

宋はこれを押さえようとして、西夏軍と戦ったが、勝利できず、和約を結んだ。宋からは歳賜として、毎年、絹13万匹、銀5万両、茶2万斤が夏夏に贈られることになった。西夏は自国領を通る商品に重い関税を課した。従来の通商路を失った宋は、新たなルートの開発をこころみざるをえなくなる。

宋では100年以上にわたり平和がつづいた。だが、科挙出身の文官官僚による政治の硬直化と軍の膨張、さまざまな社会、経済のゆがみが次第に顕在化してくる。財政も逼迫した。政府は増税に走る。いちばん安直な方法は、専売の食塩を値上げすることである。すると闇商売が繁盛し、それを取り仕切る秘密結社が興隆する。

仁宗が54歳で没すると、いとこの子、英宗が位を継いだ。英宗の4年間は、朝廷の紛糾に終始した。エリート意識の強い科挙官僚が、論争を果てしないものにしていた。

英宗を継いだ神宗(在位1067〜85)は、政府の中心に新進の王安石(1021〜86)を登用した。

王安石の人となりについて、宮崎はこう記している。

〈王安石は詩人であり、同時に哲学者である。但しその哲学はイデオロギーで武装した論理思想ではなく、一見して物事の真相を解析的に把握する直観主義の哲学である。……だから彼の政治上の改革は、遠い将来に空虚な影像を画いてそれに吸引されるのではなく、どこまでも現実を直視して、そこにある歪みを突きとめ、不合理を匡正して合理化の軌道にのせる、というやり方であった。〉

王安石はまず財政の合理化に着手した。当時の財政はまだ完全には貨幣化されておらず、米、絹などさまざまな現物も租税として徴収されていた。

そこで、王安石は政府が年間に必要とする物資をあらかじめ計上させ、なるべく近いところで、またなるべく安いところで、物資を調達する原則を立てた。これが均輸法である。

つづいて、農民に低金利の融資をおこなう青苗法をつくった。端境期に融資を希望する農民は10戸以上集まって、連帯責任をもって、抵当なしに官から銭を借りることができるようにし、その返済は時価の穀物をもってすることとした。徴収された穀物は軍に回される。

さらに王安石は財閥の寡占体制を匡正するために市易法を打ち出した。これは買いたたきなどを防ぐため、商品を担保に現銭を貸し出す制度で、それによって商業を円滑にすることを図った。

当時、農村の富裕層には徭役義務が課されていた。徭役を担わされた者は、租税の管理、官物を中央に運送する手配をするだけでなく、官員の宴会の費用なども持たねばならず、万一、官物を損失すれば、それを弁済する義務まで負っていた。

王安石はこのような不合理な役法を改革するため、募役法を導入した。徭役にかかる費用をあらかじめ計上して、それを資産に応じて郷戸から徴収し、役所が労力提供者を募集して、銭を払ってかれらをはたらかせるというものである。

都市の商工業者に特権を与える代わりに、無制限に物資を無償で政府に提供するやり方もあらため、資産に応じて決まった税額(免行銭)を収める制度にした。

保甲、保馬の法というのもあった。傭兵制度には多くの弊害があった。宮崎にいわせれば、「内地に叛乱が起ったような場合にも、職業軍人は身の安全を守るばかりで、郷里を守ろうとする戦意を持たないことが多かった」という。そこで王安石は、農民にたいし郷土防衛のための自警団を組織させようとした。これが保甲の法であり、あわせて有事に備えて馬を養う保馬の法を導入した。

このように王安石は従来のしきたりをあらため、さまざまな新法を実行した。かれの改革は、あくまでも弱者の利益を擁護することに置かれていた。そのため、朝野の有力者のあいだからは不平や反対の声が挙がった。だが、理は明らかに王安石の側にあった、と宮崎はいう。

しばらく役職を務めたあと、王安石は隠栖し、その薫陶を受けた神宗による親政がはじまった。中央政府の機構が整備されるとともに、王安石の新法によって、国家財政は好転した。

[王安石]

だが、神宗が38歳で亡くなり、10歳の哲宗(在位1085〜1100)が位につくと、旧法派が重用され、新法そのものが廃止され、そのさなか、引退していた王安石が亡くなる。それにより、これまで抑えつけられていた大資本家がふたたび暗躍しはじめる。地方政治も混乱しはじめた。

哲宗は親政すると新法を復活させた。朝廷では新法か旧法かのイデオロギー論争が盛んになり、政治の実態にそぐわない無駄な議論が多くなる。

哲宗が死んで、弟の徽宗(きそう、在位1100〜26)が天子の位につくと、こんどは左右の対立を解消して、中道政治をおこなおうという気運が強くなり、旧法党のグループが復活した。だが、新旧両党の争いは収まらない。

そのとき登場してきたのが、便宜主義者の蔡京である。一時干されていながら朝廷に戻ってきた蔡京は、宦官の童貫と手を組み、それ以降、20年近くにわたって権力の座を維持しつづけた。

蔡京が権力を握るあいだに、宋の政治は大きく乱れた。

宮崎は蔡京の政治を、こんなふうに論じている。

〈蔡京は……景気の成行に対して重大な関心を持っていた。但し彼の景気は資本家の景気、大都市の景気であって、地方の田舎に住む貧乏人はその犠牲となって放置された。彼の政策は出来るだけ地方で搾取を行って、その収入を都へ運んで浪費するにあった。こうすれば天子の膝元である都では、好景気に浮れて、人民が太平を謳歌すること請合いである。〉

要するに、蔡京の政治は天子とそのお膝元のための政治だったといえるだろう。蔡京はみずからの権力を維持するために、知識階級である官僚たちに官位を惜しみなく与え、そのための新しいポストを次々とつくりだした。

70歳を越えた蔡京が隠居させられると、こんどはその子の蔡攸(さいゆう)が、徽宗のお気に入りとなった。

宮崎はいう。「不適任な天子の上に、更に不適任な大臣では当然国家が危殆な運命に曝される所へ、今度は外部的な要因として、これまで北方国境の安全を保障してきた遼の滅亡という大事件が発生した」

北方の遼には中国文化が流れ込み、契丹貴族の中国化が進んでいた。貨幣経済も盛んになっている。

遼が滅亡に追いこまれたのは、女真族の金が興隆したからである。

女真族は松花江付近に住み、遼に服属していた。毎年、海東青と称される鷹を献上していたが、この地に砂金があることがわかると、遼はさらに砂金を要求するようになった。これに反発して女真族の阿骨打(アクダ)が叛乱を起こし、遼の遠征軍を打ち破って、金を建国した(1115年)。

金はたちまち遼河以東の地を平定し、渤海湾の海岸にまで進出した。さらに遼の都、上京臨瀇符をおとしいれ、長城の南まで迫った。

この状況をみて、宋は遼に奪い取られている燕雲十六州[現在の北京、大同周辺]を取り戻すチャンスがやってきたと判断した。そこで、宋は金と軍事同盟を結び、南北から遼を挟撃する計画を立てた。

そのころ、宋は西北で西夏と戦っていた。西夏との戦いが一段落して、軍がいったん国都開封に集結したところで、こんどは東南の浙江で方臘(ほうろう)の乱が勃発した。ようやく方臘の乱を鎮圧したと思ったら、こんどは山東淮南に宋江(小説では水滸伝の主人公)が立ち上がり、宋軍はその捕縛に追われた。

宋軍が手間取っているうちに、金は長城を超えて、雲州を占領してしまった。あわてた宋軍は燕州を攻めるが、かえって遼の軍に打ち破られる始末だった。宋が金に援助を求めると、金はさっさと燕京(現在の北京)を攻略した。宋は金に軍事費を払い、ようやく燕京周辺を手に入れた。

ところが、金は雲州を宋に渡そうとしない。そこで、宋はこんどは遼に書簡を送り、ともに金にあたることを提案した。

だが、金が遼を滅ぼすと、この陰謀が金に知られることになる。金は怒り、太祖阿骨打(アクダ)を継いだ弟の太宗が南下して、東京開封府を襲った。

これに驚いた徽宗は息子の欣宗に位を譲り、南方に出奔した。宋が河北山西の地を割譲し、賠償金を支払うと約束したので、金はいったん北方に引き上げた(1126年)。

ところが、宋が約束を守らなかったため、翌年、金がふたたび来襲し、北宋は滅亡した(1127年)。

[徽宗の「芙蓉錦鶏図」]

徽宗は申し分のない文化人で、花鳥画では素人ばなれした名人芸を発揮した。だが、政治面では暗君だったとしかいいようがない、と宮崎は評している。

中世史(2)──宮崎市定『中国史』を読む(6) [歴史]

楊堅は北周を乗っ取り、同じ武川鎮軍閥(北魏守備部隊)の宇文一族をことごとく殺して、隋の文帝として即位した(581年)。

文帝は南朝の陳を滅ぼし、中国再統一の偉業を成し遂げ、在位24年で亡くなる。科挙をはじめたのも文帝である。

その子、煬帝は豪奢を好み、しきりに土木工事をおこして、民力を疲弊させた。かれの最大の事業は白河から黄河、淮水、揚子江を経て銭塘江にいたる南北の大運河を開いたことである。

だが、3回にわたる高句麗侵攻の失敗が命取りになった。各地で叛乱が勃発したため、大運河沿いに揚州まで南下したところを、煬帝は近衛軍によって殺された(618年)。

このとき、武川鎮軍閥の李淵は、その子、李世民とともに都の長安にはいり、煬帝の子、恭帝を立てた。だが、すぐに禅譲によって天子の位についた(618年)。これが唐の高祖である。

宮崎によれば、李氏は「異民族気質を濃厚に受けた、いわゆる漢胡混淆の血統」だったという。

唐代は約300年にわたってつづいた(618〜907)。

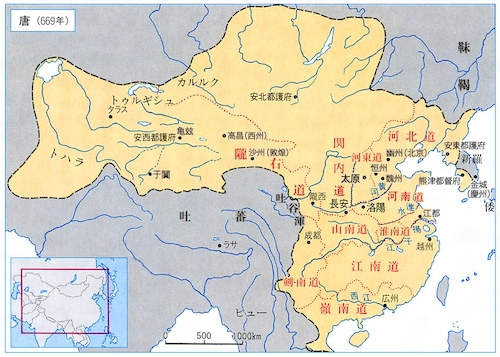

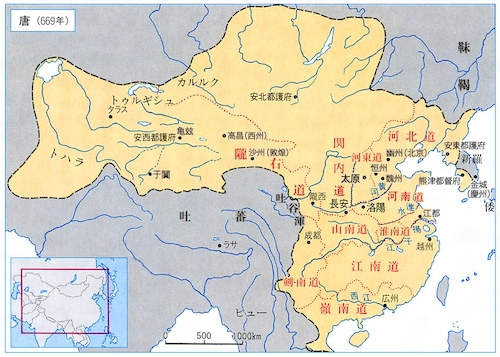

[唐地図。ウィキペディア]

高祖、太宗、高宗と3代つづいたあと、則天武后の簒奪にあう。だが、玄宗が唐を中興した。それ以降は後期の混乱期となる。

唐といえば律令制といわれるが、律令は漢魏の時代からあったもので、注目すべきは均田法だろう、と宮崎はいう。

均田法は華北中原を中心におこなわれた土地制度である。人民は政府から土地の分配を受け、課戸と称された。課戸は毎年、田租を収め、力役、雑徭にあたらねばならない(いわゆる租庸調)。

すべての土地を政府が所有しているわけではなかった。王侯貴族高級官には、永業田や賜田が与えられていた。また市街地に住む商工業者は原則として土地の配分を受けなかった。また揚子江以南の地方は、均田法からはずされていたという。

高祖は在位7年のうちに統一を完成し、軍功の大きかった次男の李世民に位を譲った(626年)。これが太宗である。

太宗が在位した貞観の23年は太平の時代だったといわれる。東西交易がふたたび盛んになった。太宗はトルコ系遊牧民の突厥を撃破し、ペルシアにいたる交通路を確保した。西方からは絹の代価として銀が流入し、経済をうるおした。

事態が急変するのは、その次の時代である。

「太宗の子高宗は即位の後、太宗の妾で尼となっていた武氏を連れ戻して寵愛し、秘書として用いるうちに、武氏は宮中に勢力を張り出した」と宮崎は書いている。だが、武氏は尼にはなっていなかったらしい。

武氏は高宗に代わって次第に宮中の実権を握り、高宗の死後に即位した中宗を廃して、みずから天子となった。武則天(則天武后)である。このとき、国号は周と改められた(690年)。

この奪権には無理があった。武則天は唐の宗室や功臣の家などを取り潰し、その一族を殺した。しかし、16年後、みずからも反対勢力によって幽閉され、中宗が帝位につく。このときの対応が不徹底だったため、またも武氏が盛り返し、中宗の皇后韋が実権を握る。中宗は毒殺された。

中宗の弟で睿宗の子の李隆基が兵を挙げて、韋皇后と側近、ならびに武氏の残存勢力をことごとく殺し、睿宗を位につけた。その3年後、李隆基は父から位を譲られ、皇帝となる。すなわち玄宗である(712年)。

[玄宗。ウィキペディア]

玄宗時代に唐は栄えた。漢の五銖銭以来中断していた貨幣制度が復活して、開通元宝が鋳造され、経済は好景気を迎えた。

アラビアではムハンマドがあらわれ、イスラム帝国が生まれた。ササン朝ペルシアは滅亡し、ゾロアスター教を信じるペルシア人はアラブ人に追われ、シルクロードを経て、中国にやってきた。これにつづき、大食人、すなわちアラブ人が海路で渡来し、広州、泉州、揚州などに拠点をつくった。こうして、世界的な大循環交通路ができあがり、国際交易がにぎわった。玄宗は国境の警備と貿易の保護に力をいれた。

だが、繁栄は弊害も生んだ。「玄宗と楊貴妃との逸楽生活は、官僚、軍隊の紀綱を解体せしめた」と、宮崎は記している。そこに異民族色の強い河北の軍閥、安禄山と史思明が立ち上がり、叛乱をおこした(755年)。

[楊貴妃。ウィキペディア]

玄宗は蜀に逃れ、その子の粛宗は、いわゆる安史の乱の鎮圧に5年を費やした。その後、唐はすっかり変わってしまう。中央政府の権力は次第に衰えていった。

それでもまだ統一は保たれていた。新たな税制が導入されたためである。粛宗は財政を確たるものにするため、塩の専売法を実施した。塩だけではない。酒や茶、鉱物、川渡しにいたるまで、あらゆる物品に税がかけられるようになった。

粛宗のあと、代宗から徳宗の時代になると、均田法が廃止される。農民は土地所有を認められ、従来の租庸調に代わって、春と秋に銭で税を納めることになった。しかし、多くの農民は実際には現金収入を持たないため、絹と穀物で納税することも認められていた。

宮崎はこう書いている。

〈安禄山の乱後、唐王朝は最早や統一国家ではなくなり、河北を始めとし、各地に軍閥勢力が割拠して、半独立の状態にあった。併(しか)し長安を都とする唐王朝は大運河の沿線を確保することによって、財政国家に変身してその命脈を保持することができた。〉

しかし、唐でも後漢末期と同じ症状があらわれてくる。すなわち官僚の党争と宦官の専横である。何代にもわたり宮中でくり返される勢力争いは、とても細かくは紹介しきれない。そして、いつのまにか宦官が実権を握るようになった。

「併し朝廷で大臣が派閥争いし、宮中では宦官が天子を愚弄し、天子は自暴自棄となって奢侈宴楽に耽っている間に、社会には天地を驚動するような大事件が進展しつつあった」と宮崎は書く。

すなわち、黄巣の乱が勃発するのである(875年)。

政府が塩を専売とすると、闇商売がはやり、それを政府が取り締まると、闇商人は秘密結社を組織して対抗するという循環が生まれていた。

山東省と河南省のの省境に近い黄河のほとりで活動していた黄巣も、そんな私塩の密売に従事していた一人だった。

王仙芝につづき、黄巣は兵を集めて乱をおこし、秘密結社間の情報網を利用して、官軍を撃破した。黄巣の軍は長江を渡り、広州を落とし、ふたたび南北を往復して、都の長安を占領した。

天子の僖宗は蜀に逃げ、そこで軍閥の李克用に助けを求め、賊軍から降った朱全忠とともに黄巣を追いつめ、これを殺した。

その後、李克用と朱全忠は争い、朱全忠が中原を制する。孤立無援となった唐王朝はまもなく滅び、朱全忠が後梁の太祖となった(907年)。

それから宋によってふたたび中国が統一されるまでを五代十国時代という。

後梁の範囲は黄河沿岸の華北中原地帯に限られていた。それ以外の地域では、黄巣の乱から生まれた軍人集団が、それぞれ独立政権を樹立するようになった。

浙江省一帯では呉越、その領土をおおうように江蘇、安徽、江西の南唐(呉国)、湖南省方面には楚、福建省には閩(びん)、広東省には南漢、このほか四川省には蜀、長江中流の荊州には荊南などが乱立した。

そして、中原では、権力争いにより、後梁をはじめ五代にわたる王朝が継起した。すなわち後唐、後晋、後漢、後周である。このかん、都は汴州(べんしゅう)、すなわち開封と洛陽のあいだをいったりきたりしていた。

[五代十国時代。「世界の歴史まっぷ」から]

五代十国は分裂を重ねた末に統一に向かう。

このころ北方では契丹帝国が勃興しつつあった。太祖、耶律阿保機(やりつあぼき)が渤海を滅ぼし、内外モンゴルをあわせて、アジアにおける最大の軍事国家を築いていた。

契丹帝国は一時、中国内地に攻め入るが、内地を支配するにはいたらず、北方に引き返した。

五代では最後の王朝、後周が誕生する。後周の太祖(郭威)は軍隊を中央に直属させ、禁軍を強化した。2代目の世宗は、後漢の残存勢力である北漢の侵入を阻止し、この戦いで功を挙げた将軍、趙匡胤(ちょうきょういん)を重用した。

その後、後周の世宗は淮南の地に向かい、南唐を支配下においた。これによって南方の諸政権が崩壊するのは時間の問題となった。

だが、後周の世宗は在位わずか6年で病死する。そのあと、兵乱がおこり、趙匡胤がそれを収拾して、宋の太祖として即位する。

こうして、宋の建国により中国はまた統一された。ここから近世がはじまるというのが、宮崎説である。

文帝は南朝の陳を滅ぼし、中国再統一の偉業を成し遂げ、在位24年で亡くなる。科挙をはじめたのも文帝である。

その子、煬帝は豪奢を好み、しきりに土木工事をおこして、民力を疲弊させた。かれの最大の事業は白河から黄河、淮水、揚子江を経て銭塘江にいたる南北の大運河を開いたことである。

だが、3回にわたる高句麗侵攻の失敗が命取りになった。各地で叛乱が勃発したため、大運河沿いに揚州まで南下したところを、煬帝は近衛軍によって殺された(618年)。

このとき、武川鎮軍閥の李淵は、その子、李世民とともに都の長安にはいり、煬帝の子、恭帝を立てた。だが、すぐに禅譲によって天子の位についた(618年)。これが唐の高祖である。

宮崎によれば、李氏は「異民族気質を濃厚に受けた、いわゆる漢胡混淆の血統」だったという。

唐代は約300年にわたってつづいた(618〜907)。

[唐地図。ウィキペディア]

高祖、太宗、高宗と3代つづいたあと、則天武后の簒奪にあう。だが、玄宗が唐を中興した。それ以降は後期の混乱期となる。

唐といえば律令制といわれるが、律令は漢魏の時代からあったもので、注目すべきは均田法だろう、と宮崎はいう。

均田法は華北中原を中心におこなわれた土地制度である。人民は政府から土地の分配を受け、課戸と称された。課戸は毎年、田租を収め、力役、雑徭にあたらねばならない(いわゆる租庸調)。

すべての土地を政府が所有しているわけではなかった。王侯貴族高級官には、永業田や賜田が与えられていた。また市街地に住む商工業者は原則として土地の配分を受けなかった。また揚子江以南の地方は、均田法からはずされていたという。

高祖は在位7年のうちに統一を完成し、軍功の大きかった次男の李世民に位を譲った(626年)。これが太宗である。

太宗が在位した貞観の23年は太平の時代だったといわれる。東西交易がふたたび盛んになった。太宗はトルコ系遊牧民の突厥を撃破し、ペルシアにいたる交通路を確保した。西方からは絹の代価として銀が流入し、経済をうるおした。

事態が急変するのは、その次の時代である。

「太宗の子高宗は即位の後、太宗の妾で尼となっていた武氏を連れ戻して寵愛し、秘書として用いるうちに、武氏は宮中に勢力を張り出した」と宮崎は書いている。だが、武氏は尼にはなっていなかったらしい。

武氏は高宗に代わって次第に宮中の実権を握り、高宗の死後に即位した中宗を廃して、みずから天子となった。武則天(則天武后)である。このとき、国号は周と改められた(690年)。

この奪権には無理があった。武則天は唐の宗室や功臣の家などを取り潰し、その一族を殺した。しかし、16年後、みずからも反対勢力によって幽閉され、中宗が帝位につく。このときの対応が不徹底だったため、またも武氏が盛り返し、中宗の皇后韋が実権を握る。中宗は毒殺された。

中宗の弟で睿宗の子の李隆基が兵を挙げて、韋皇后と側近、ならびに武氏の残存勢力をことごとく殺し、睿宗を位につけた。その3年後、李隆基は父から位を譲られ、皇帝となる。すなわち玄宗である(712年)。

[玄宗。ウィキペディア]

玄宗時代に唐は栄えた。漢の五銖銭以来中断していた貨幣制度が復活して、開通元宝が鋳造され、経済は好景気を迎えた。

アラビアではムハンマドがあらわれ、イスラム帝国が生まれた。ササン朝ペルシアは滅亡し、ゾロアスター教を信じるペルシア人はアラブ人に追われ、シルクロードを経て、中国にやってきた。これにつづき、大食人、すなわちアラブ人が海路で渡来し、広州、泉州、揚州などに拠点をつくった。こうして、世界的な大循環交通路ができあがり、国際交易がにぎわった。玄宗は国境の警備と貿易の保護に力をいれた。

だが、繁栄は弊害も生んだ。「玄宗と楊貴妃との逸楽生活は、官僚、軍隊の紀綱を解体せしめた」と、宮崎は記している。そこに異民族色の強い河北の軍閥、安禄山と史思明が立ち上がり、叛乱をおこした(755年)。

[楊貴妃。ウィキペディア]

玄宗は蜀に逃れ、その子の粛宗は、いわゆる安史の乱の鎮圧に5年を費やした。その後、唐はすっかり変わってしまう。中央政府の権力は次第に衰えていった。

それでもまだ統一は保たれていた。新たな税制が導入されたためである。粛宗は財政を確たるものにするため、塩の専売法を実施した。塩だけではない。酒や茶、鉱物、川渡しにいたるまで、あらゆる物品に税がかけられるようになった。

粛宗のあと、代宗から徳宗の時代になると、均田法が廃止される。農民は土地所有を認められ、従来の租庸調に代わって、春と秋に銭で税を納めることになった。しかし、多くの農民は実際には現金収入を持たないため、絹と穀物で納税することも認められていた。

宮崎はこう書いている。

〈安禄山の乱後、唐王朝は最早や統一国家ではなくなり、河北を始めとし、各地に軍閥勢力が割拠して、半独立の状態にあった。併(しか)し長安を都とする唐王朝は大運河の沿線を確保することによって、財政国家に変身してその命脈を保持することができた。〉

しかし、唐でも後漢末期と同じ症状があらわれてくる。すなわち官僚の党争と宦官の専横である。何代にもわたり宮中でくり返される勢力争いは、とても細かくは紹介しきれない。そして、いつのまにか宦官が実権を握るようになった。

「併し朝廷で大臣が派閥争いし、宮中では宦官が天子を愚弄し、天子は自暴自棄となって奢侈宴楽に耽っている間に、社会には天地を驚動するような大事件が進展しつつあった」と宮崎は書く。

すなわち、黄巣の乱が勃発するのである(875年)。

政府が塩を専売とすると、闇商売がはやり、それを政府が取り締まると、闇商人は秘密結社を組織して対抗するという循環が生まれていた。

山東省と河南省のの省境に近い黄河のほとりで活動していた黄巣も、そんな私塩の密売に従事していた一人だった。

王仙芝につづき、黄巣は兵を集めて乱をおこし、秘密結社間の情報網を利用して、官軍を撃破した。黄巣の軍は長江を渡り、広州を落とし、ふたたび南北を往復して、都の長安を占領した。

天子の僖宗は蜀に逃げ、そこで軍閥の李克用に助けを求め、賊軍から降った朱全忠とともに黄巣を追いつめ、これを殺した。

その後、李克用と朱全忠は争い、朱全忠が中原を制する。孤立無援となった唐王朝はまもなく滅び、朱全忠が後梁の太祖となった(907年)。

それから宋によってふたたび中国が統一されるまでを五代十国時代という。

後梁の範囲は黄河沿岸の華北中原地帯に限られていた。それ以外の地域では、黄巣の乱から生まれた軍人集団が、それぞれ独立政権を樹立するようになった。

浙江省一帯では呉越、その領土をおおうように江蘇、安徽、江西の南唐(呉国)、湖南省方面には楚、福建省には閩(びん)、広東省には南漢、このほか四川省には蜀、長江中流の荊州には荊南などが乱立した。

そして、中原では、権力争いにより、後梁をはじめ五代にわたる王朝が継起した。すなわち後唐、後晋、後漢、後周である。このかん、都は汴州(べんしゅう)、すなわち開封と洛陽のあいだをいったりきたりしていた。

[五代十国時代。「世界の歴史まっぷ」から]

五代十国は分裂を重ねた末に統一に向かう。

このころ北方では契丹帝国が勃興しつつあった。太祖、耶律阿保機(やりつあぼき)が渤海を滅ぼし、内外モンゴルをあわせて、アジアにおける最大の軍事国家を築いていた。

契丹帝国は一時、中国内地に攻め入るが、内地を支配するにはいたらず、北方に引き返した。

五代では最後の王朝、後周が誕生する。後周の太祖(郭威)は軍隊を中央に直属させ、禁軍を強化した。2代目の世宗は、後漢の残存勢力である北漢の侵入を阻止し、この戦いで功を挙げた将軍、趙匡胤(ちょうきょういん)を重用した。

その後、後周の世宗は淮南の地に向かい、南唐を支配下においた。これによって南方の諸政権が崩壊するのは時間の問題となった。

だが、後周の世宗は在位わずか6年で病死する。そのあと、兵乱がおこり、趙匡胤がそれを収拾して、宋の太祖として即位する。

こうして、宋の建国により中国はまた統一された。ここから近世がはじまるというのが、宮崎説である。

中世史(1)──宮崎市定『中国史』を読む(5) [歴史]

220年、曹操の子、曹丕(そうひ)は漢の献帝に迫って、帝位を禅譲せしめ、魏の文帝となった。事実上の王位簒奪だった。

これにたいし、蜀の劉備はみずからの正統性を主張して成都で帝位につき、つづいて呉の孫権が天子の位についた。こうして中国には一時、3皇帝が出現した。

のちに司馬光は魏を正統とし、朱子は蜀こそが正統だとした。しかし劉備が漢の一族だというのは疑わしく、歴史学の立場では司馬光のほうが筋がとおっている、と宮崎はいう。

三国時代以降は、中世の特徴が顕著になってきた。

経済は停滞した。黄金が流出し、貨幣量が不足したため、布帛や穀物が貨幣代わりとなった。商業は衰え、農業の重要性が見直される。

この時代には荘園が発達した。荘園で働く賎民は、唐にいたって部曲と総称されるようになる。

「部曲なるものの代表的な性質は、飢饉などの際に捨て児となり、主人に拾い育てられた者で、その恩義があるから主人の許を離れられない下僕のことであった」と宮崎はいう。

後漢末は、各地に戦乱が勃発し、飢餓にさらされた窮民が増大した。

そんな時代に、曹操は常時戒厳令をしいて天下を治めようとした。軍による統制が優先され、官尊民卑の風潮が濃厚になった。

漢から三国に移るさいには、大きな社会変動がみられた。農民は城壁をめぐらせた郷や亭を離れて、耕地と一体となった村落で暮らすようになった。そして、その周辺には、ちいさな要塞がつくられた。

都市もまた変わった。農民は都市から締めだされ、都市はもっぱら官吏、軍隊、商工業者の居住する場所となった。

軍は膨張しつづけたが、そのなかには異民族出身者が数多く混じっていた。こうした軍隊を維持するために、魏は屯田をおこない、大規模な耕地を造成した。

屯田は政府の荘園にほかならなかった、と宮崎は書いている。兵は戦うだけではなく、みずからを養うため耕作にも従事したのである。

曹操はこのあやうい綱渡りを、戒厳令を発することで持続させようとした。

三国のなかでは、魏がもっとも勢力が強かった。魏、呉、蜀の実力は6対2対1くらいか、と宮崎はみている。劣勢にたつ呉と蜀は攻守同盟を結び、魏と対抗した。だが、次第に魏の優位が顕著になってくる。

[三国時代の地図]

蜀は劉備の子、劉禅の時代に魏に降った(263年)。そのころ、魏を牛耳っていたのは将軍司馬懿(しばい)の息子、司馬昭だった。曹操から5代目にあたる魏王は司馬昭を倒そうとしてクーデターを起こすが、逆に殺され、5年後、魏は滅亡する。

司馬昭の子、司馬炎が晋王朝を創建し、武帝となった(265年)。

晋は280年に呉を滅ぼし、天下をふたたび統一した。しかし、その前途には大きな困難が待ち受けていた。

モンゴル系の匈奴、チベット系の羌(きょう)や氐(てい)、モンゴル系ともトルコ系ともいわれる鮮卑(せんぴ)などの遊牧民族のなかから内地に住む者が多くなり、漢民族と摩擦をおこすようになっていた。

それ以上に問題だったのは、王族内部の内訌である。武帝の死後、「八王の乱」が発生する。

「武帝が王室を強化しようとして一族諸王を封建して、これに兵権を授けた結果は、みじめな失敗に終った」と宮崎は書いている。

政権を取るまで結束していた司馬氏の一族が政権を取った途端に、反目し憎悪しあうようになった。加えて、宮廷では、貴族化と奢侈化が進行していた。

武帝の子、恵帝が東海王の越によって殺されると、内地の匈奴、氐、鮮卑が叛乱を起こし、収拾がつかなくなった。

東海王の越は匈奴(漢を称していた)の討伐に向かうが、陣中で病死する。すると、匈奴の武将、石勒(せきろく)が洛陽を落とし、晋の懐帝を捕らえて、死に処した。それからまもなく長安が陥落し、西晋は滅亡する(316年)。

いっぽう、晋の一族で瑯邪王(ろうじゃおう[瑯邪は現在の山東省から江蘇省にかけての郡])の司馬睿(しばえい)は、華北に見切りをつけ、呉の旧都、建業[現南京]で自立をはかり、長安陥落後、天子の座についた。東晋の元帝である(318年)。

淮水(わいすい[現在では淮河と呼ばれる])と揚子江(長江)は、北方からの侵入軍を防ぐ天険の役割を果たした。そのため、東晋政権は立ち直りの時間を稼ぐことができた。北方では五胡と呼ばれる異民族が覇権を争いながら、収奪と虐殺をくり返していた。

南北朝時代がはじまろうとしている。

華北では後秦と後燕が盛んだったが、やがて鮮卑族拓跋(たくばつ)氏の北魏が長城の南に建国し、軍事的な成功を収めていく。その都は最初、平城(現大同)に置かれた。

439年、黄河一帯の中原を統一した北魏は、敦煌にいたるまでの国々を平定した。「北魏が覇を制するに至った原因は、長城外に同じ遊牧民族の集団があり、そこから絶えず人員馬匹の補給を受ける便があったためである」と、宮崎はいう。

だが、鮮卑族が内地に移住すると、こんどは北方に新民族、柔然が勢力を増し、北魏はその脅威にさらされるようになった。493年に北魏の孝文帝は、都を洛陽に移した。その後、北魏は急速に中国風文化を取り入れたため、本来の素朴剛健な気風を失っていくことになる。

江南では東晋王朝が衰亡に向かいつつあった。宮崎によれば、「東晋はもともと西晋王家の一派が華北から官僚、軍隊を引率して、江南の新天地に流れこみ、いつかは中原の失地を恢復することを理想として、一時的に住みついたものである」。

したがって、南の人びとから不満が出るのはとうぜんだった。それを東晋の朝廷は無視する。やがて不満が爆発し、それを押さえるために軍人が台頭した。

そうした軍人のひとりが劉裕だった。劉裕の関心は、東晋王朝を簒奪して、新王朝を建てることにあった。そこで、東晋の安帝を殺し、恭帝をいったん位につけてから、禅譲によって帝位を譲り受けるかたちをとった。

こうして420年に宋の武帝が登場する。その3年後、華北では、北魏の太武帝が即位した。

北の北魏と南の宋が並立する時代になったのだ。そのため、この時代を南北朝時代という。

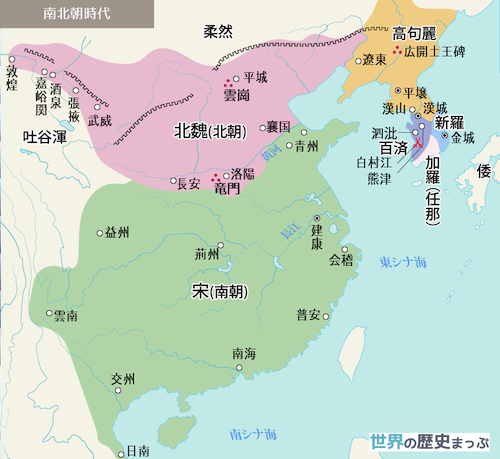

[南北朝時代。「世界の歴史まっぷ」から]

581年に隋が成立するまでの南北朝時代の歴史は複雑である。

宋の武帝は土断(戸籍調査)を実施したものの、北部出身の貴族たちには手をつけることがなかった。その代わり、武帝は政治的な決定を側近のみ(中書と呼ばれる)とおこない、貴族を骨抜きにするよう努めた。中書には、優れた才能をもちながら家柄の低い寒士が選ばれた。

秘密側近政治の欠陥は、ブレーキがきかず武断におちいりやすいことだ、と宮崎は指摘する。とくに昏愚な天子が位についたときは、宮中が暴威にさらされやすかった。そのせいか、宋は治世60年にして、その大臣、蕭道成(しょうどうせい)によって滅ぼされることになる(479年)。

そのあと斉が建国されるが、斉も502年に滅んだ。

「斉王朝もまた前代の宋と同じ失敗の跡を辿ったわけで、天子が平気で大臣を殺し、一族がまた互いに殺しあい、最後に大臣が天子を廃して殺す結果になる」と、宮崎は解説する。

斉を倒した蕭衍(しょうえん)が梁の武帝となった。在位48年におよぶ治世の前半は、血なまぐさい南北朝時代でも、もっとも平和な時代だったといわれる。しかし、仏教に心酔した晩年は、政治的な決断力がにぶり、国家を荒廃におとしいれ、みずからも非命に倒れることになる。

華北の北魏では、孝文帝のもと洛陽を中心に中国文化が復活していた。北魏は鮮卑族の王朝である。その上層部が貴族化すると、軍人たちは不満をいだくようになった。

孝文帝の孫、明帝の時代に叛乱が勃発する。宮中は乱れに乱れ、うまく対処できない。叛乱を鎮圧しようとして、豪族が立ち上がるが、そのあとも混乱がつづいた。

そうしたなか勢力を強めたのが、高歓と宇文泰だった。両者はそれぞれ魏王を立てたため、これによって北魏は分裂し、東魏と西魏とわかれた。だが、名目的な王朝はけっきょく滅んで、北斉(550年)と北周(557年)に衣替えすることになる。

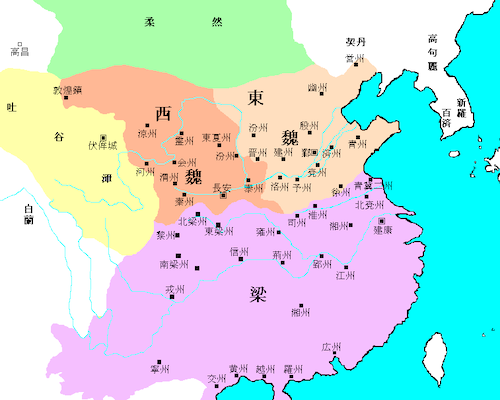

[東魏、西魏、梁の時代。ウィキペディアより]

そこに登場するのが、侯景という人物である。侯景の乱が発生する。それによって、中国は南北ともに、さらに分裂状態となり、何が何だかわからなくなってくる。

もともと侯景は軍功により、東魏の高歓から河南13州をまかされていた。高歓の死後、その跡継ぎ、高澄が兵を出して、侯景を攻めた。侯景は西魏に救いを求めた。だが、西魏は動かなかった。同時に、侯景は梁に服属したいと、梁の武帝にも働きかけていた。

東魏との戦いに敗れると、侯景は部隊とともに梁に逃げこんだ。しかし、梁に帰順したわけではなかった。長江を渡って、梁の都、建康(現南京)を攻め、86歳の武帝を幽閉し、餓死させたのである(549年)。

侯景の粗暴な振る舞いに江南人は怒り、立ち上がって、侯景を殺した。この戦いにより建康は焼け野原になってしまう。そのため、梁の元帝は都を湖北の江陵に移した。

そのころ、東魏では高澄が暗殺されて、弟の高洋が魏帝を廃し、北斉の文宣帝となった。北斉は梁の混乱に乗じて南下し、淮南[淮河の南]の地を占拠した。

これをみた西魏も黙っていない。丞相の宇文泰は梁の新都、江陵を攻め、梁の元帝を殺した(554年)。そのあと、梁の国名は名目だけとなり、領土の半分は西魏に奪われた。

ところが、梁の旧都、建康では梁の将軍、陳覇先が元帝の息子をいったん帝位に就け、その位を譲らせて、陳を創始する(武帝、557年)。

同じ年、宇文泰の息子、宇文覚は魏王から禅譲されて、北周を建国した。

こうして、北斉、北周、陳の時代がはじまる。

[北斉、北周、陳。ウィキペディアより]

その後、北斉では異常性格の暴虐な帝が続出した。北斉の国政の乱れに乗じて、北周の武帝が北斉の都を落としたのは577年のことである。

だが、華北を統一したのもつかのま、武帝の死後3年にして、北周は外戚の楊堅によって乗っ取られる。楊堅は幼帝を廃し、隋を建国し、文帝となった(581年)。

文帝はまず江陵の後梁を取り潰してから、陸路、水路にわかれて、陳の都、建康を攻略し、陳を滅ぼした(589年)。これにより、南北に分断されていた中国がようやく最統一されることになる。

だが、一時の統一はあっても、中世の分裂的傾向は収まらなかった、と宮崎は論じている。このつづきは次回。

それにしても、三国時代から南北朝時代にかけては、ものすごい時代だと思わないわけにはいかない。

一瞬の油断もならない血みどろの時代だ。しかも、ややこしい。

これにたいし、蜀の劉備はみずからの正統性を主張して成都で帝位につき、つづいて呉の孫権が天子の位についた。こうして中国には一時、3皇帝が出現した。

のちに司馬光は魏を正統とし、朱子は蜀こそが正統だとした。しかし劉備が漢の一族だというのは疑わしく、歴史学の立場では司馬光のほうが筋がとおっている、と宮崎はいう。

三国時代以降は、中世の特徴が顕著になってきた。

経済は停滞した。黄金が流出し、貨幣量が不足したため、布帛や穀物が貨幣代わりとなった。商業は衰え、農業の重要性が見直される。

この時代には荘園が発達した。荘園で働く賎民は、唐にいたって部曲と総称されるようになる。

「部曲なるものの代表的な性質は、飢饉などの際に捨て児となり、主人に拾い育てられた者で、その恩義があるから主人の許を離れられない下僕のことであった」と宮崎はいう。

後漢末は、各地に戦乱が勃発し、飢餓にさらされた窮民が増大した。

そんな時代に、曹操は常時戒厳令をしいて天下を治めようとした。軍による統制が優先され、官尊民卑の風潮が濃厚になった。

漢から三国に移るさいには、大きな社会変動がみられた。農民は城壁をめぐらせた郷や亭を離れて、耕地と一体となった村落で暮らすようになった。そして、その周辺には、ちいさな要塞がつくられた。

都市もまた変わった。農民は都市から締めだされ、都市はもっぱら官吏、軍隊、商工業者の居住する場所となった。

軍は膨張しつづけたが、そのなかには異民族出身者が数多く混じっていた。こうした軍隊を維持するために、魏は屯田をおこない、大規模な耕地を造成した。

屯田は政府の荘園にほかならなかった、と宮崎は書いている。兵は戦うだけではなく、みずからを養うため耕作にも従事したのである。

曹操はこのあやうい綱渡りを、戒厳令を発することで持続させようとした。

三国のなかでは、魏がもっとも勢力が強かった。魏、呉、蜀の実力は6対2対1くらいか、と宮崎はみている。劣勢にたつ呉と蜀は攻守同盟を結び、魏と対抗した。だが、次第に魏の優位が顕著になってくる。

[三国時代の地図]

蜀は劉備の子、劉禅の時代に魏に降った(263年)。そのころ、魏を牛耳っていたのは将軍司馬懿(しばい)の息子、司馬昭だった。曹操から5代目にあたる魏王は司馬昭を倒そうとしてクーデターを起こすが、逆に殺され、5年後、魏は滅亡する。

司馬昭の子、司馬炎が晋王朝を創建し、武帝となった(265年)。

晋は280年に呉を滅ぼし、天下をふたたび統一した。しかし、その前途には大きな困難が待ち受けていた。

モンゴル系の匈奴、チベット系の羌(きょう)や氐(てい)、モンゴル系ともトルコ系ともいわれる鮮卑(せんぴ)などの遊牧民族のなかから内地に住む者が多くなり、漢民族と摩擦をおこすようになっていた。

それ以上に問題だったのは、王族内部の内訌である。武帝の死後、「八王の乱」が発生する。

「武帝が王室を強化しようとして一族諸王を封建して、これに兵権を授けた結果は、みじめな失敗に終った」と宮崎は書いている。

政権を取るまで結束していた司馬氏の一族が政権を取った途端に、反目し憎悪しあうようになった。加えて、宮廷では、貴族化と奢侈化が進行していた。

武帝の子、恵帝が東海王の越によって殺されると、内地の匈奴、氐、鮮卑が叛乱を起こし、収拾がつかなくなった。

東海王の越は匈奴(漢を称していた)の討伐に向かうが、陣中で病死する。すると、匈奴の武将、石勒(せきろく)が洛陽を落とし、晋の懐帝を捕らえて、死に処した。それからまもなく長安が陥落し、西晋は滅亡する(316年)。

いっぽう、晋の一族で瑯邪王(ろうじゃおう[瑯邪は現在の山東省から江蘇省にかけての郡])の司馬睿(しばえい)は、華北に見切りをつけ、呉の旧都、建業[現南京]で自立をはかり、長安陥落後、天子の座についた。東晋の元帝である(318年)。

淮水(わいすい[現在では淮河と呼ばれる])と揚子江(長江)は、北方からの侵入軍を防ぐ天険の役割を果たした。そのため、東晋政権は立ち直りの時間を稼ぐことができた。北方では五胡と呼ばれる異民族が覇権を争いながら、収奪と虐殺をくり返していた。

南北朝時代がはじまろうとしている。

華北では後秦と後燕が盛んだったが、やがて鮮卑族拓跋(たくばつ)氏の北魏が長城の南に建国し、軍事的な成功を収めていく。その都は最初、平城(現大同)に置かれた。

439年、黄河一帯の中原を統一した北魏は、敦煌にいたるまでの国々を平定した。「北魏が覇を制するに至った原因は、長城外に同じ遊牧民族の集団があり、そこから絶えず人員馬匹の補給を受ける便があったためである」と、宮崎はいう。

だが、鮮卑族が内地に移住すると、こんどは北方に新民族、柔然が勢力を増し、北魏はその脅威にさらされるようになった。493年に北魏の孝文帝は、都を洛陽に移した。その後、北魏は急速に中国風文化を取り入れたため、本来の素朴剛健な気風を失っていくことになる。

江南では東晋王朝が衰亡に向かいつつあった。宮崎によれば、「東晋はもともと西晋王家の一派が華北から官僚、軍隊を引率して、江南の新天地に流れこみ、いつかは中原の失地を恢復することを理想として、一時的に住みついたものである」。

したがって、南の人びとから不満が出るのはとうぜんだった。それを東晋の朝廷は無視する。やがて不満が爆発し、それを押さえるために軍人が台頭した。

そうした軍人のひとりが劉裕だった。劉裕の関心は、東晋王朝を簒奪して、新王朝を建てることにあった。そこで、東晋の安帝を殺し、恭帝をいったん位につけてから、禅譲によって帝位を譲り受けるかたちをとった。

こうして420年に宋の武帝が登場する。その3年後、華北では、北魏の太武帝が即位した。

北の北魏と南の宋が並立する時代になったのだ。そのため、この時代を南北朝時代という。

[南北朝時代。「世界の歴史まっぷ」から]

581年に隋が成立するまでの南北朝時代の歴史は複雑である。

宋の武帝は土断(戸籍調査)を実施したものの、北部出身の貴族たちには手をつけることがなかった。その代わり、武帝は政治的な決定を側近のみ(中書と呼ばれる)とおこない、貴族を骨抜きにするよう努めた。中書には、優れた才能をもちながら家柄の低い寒士が選ばれた。

秘密側近政治の欠陥は、ブレーキがきかず武断におちいりやすいことだ、と宮崎は指摘する。とくに昏愚な天子が位についたときは、宮中が暴威にさらされやすかった。そのせいか、宋は治世60年にして、その大臣、蕭道成(しょうどうせい)によって滅ぼされることになる(479年)。

そのあと斉が建国されるが、斉も502年に滅んだ。

「斉王朝もまた前代の宋と同じ失敗の跡を辿ったわけで、天子が平気で大臣を殺し、一族がまた互いに殺しあい、最後に大臣が天子を廃して殺す結果になる」と、宮崎は解説する。

斉を倒した蕭衍(しょうえん)が梁の武帝となった。在位48年におよぶ治世の前半は、血なまぐさい南北朝時代でも、もっとも平和な時代だったといわれる。しかし、仏教に心酔した晩年は、政治的な決断力がにぶり、国家を荒廃におとしいれ、みずからも非命に倒れることになる。

華北の北魏では、孝文帝のもと洛陽を中心に中国文化が復活していた。北魏は鮮卑族の王朝である。その上層部が貴族化すると、軍人たちは不満をいだくようになった。

孝文帝の孫、明帝の時代に叛乱が勃発する。宮中は乱れに乱れ、うまく対処できない。叛乱を鎮圧しようとして、豪族が立ち上がるが、そのあとも混乱がつづいた。

そうしたなか勢力を強めたのが、高歓と宇文泰だった。両者はそれぞれ魏王を立てたため、これによって北魏は分裂し、東魏と西魏とわかれた。だが、名目的な王朝はけっきょく滅んで、北斉(550年)と北周(557年)に衣替えすることになる。

[東魏、西魏、梁の時代。ウィキペディアより]

そこに登場するのが、侯景という人物である。侯景の乱が発生する。それによって、中国は南北ともに、さらに分裂状態となり、何が何だかわからなくなってくる。

もともと侯景は軍功により、東魏の高歓から河南13州をまかされていた。高歓の死後、その跡継ぎ、高澄が兵を出して、侯景を攻めた。侯景は西魏に救いを求めた。だが、西魏は動かなかった。同時に、侯景は梁に服属したいと、梁の武帝にも働きかけていた。

東魏との戦いに敗れると、侯景は部隊とともに梁に逃げこんだ。しかし、梁に帰順したわけではなかった。長江を渡って、梁の都、建康(現南京)を攻め、86歳の武帝を幽閉し、餓死させたのである(549年)。

侯景の粗暴な振る舞いに江南人は怒り、立ち上がって、侯景を殺した。この戦いにより建康は焼け野原になってしまう。そのため、梁の元帝は都を湖北の江陵に移した。

そのころ、東魏では高澄が暗殺されて、弟の高洋が魏帝を廃し、北斉の文宣帝となった。北斉は梁の混乱に乗じて南下し、淮南[淮河の南]の地を占拠した。

これをみた西魏も黙っていない。丞相の宇文泰は梁の新都、江陵を攻め、梁の元帝を殺した(554年)。そのあと、梁の国名は名目だけとなり、領土の半分は西魏に奪われた。

ところが、梁の旧都、建康では梁の将軍、陳覇先が元帝の息子をいったん帝位に就け、その位を譲らせて、陳を創始する(武帝、557年)。

同じ年、宇文泰の息子、宇文覚は魏王から禅譲されて、北周を建国した。

こうして、北斉、北周、陳の時代がはじまる。

[北斉、北周、陳。ウィキペディアより]

その後、北斉では異常性格の暴虐な帝が続出した。北斉の国政の乱れに乗じて、北周の武帝が北斉の都を落としたのは577年のことである。

だが、華北を統一したのもつかのま、武帝の死後3年にして、北周は外戚の楊堅によって乗っ取られる。楊堅は幼帝を廃し、隋を建国し、文帝となった(581年)。

文帝はまず江陵の後梁を取り潰してから、陸路、水路にわかれて、陳の都、建康を攻略し、陳を滅ぼした(589年)。これにより、南北に分断されていた中国がようやく最統一されることになる。

だが、一時の統一はあっても、中世の分裂的傾向は収まらなかった、と宮崎は論じている。このつづきは次回。

それにしても、三国時代から南北朝時代にかけては、ものすごい時代だと思わないわけにはいかない。

一瞬の油断もならない血みどろの時代だ。しかも、ややこしい。