消費増税のあとにくるもの [時事]

オリンピックで国じゅうが盛り上がっているさなかを狙いすましたように、国会で5%の消費増税が決まってしまった。

ちっともうれしくない。

税金が増えて日本経済がよくなるとは、だれも思わないだろう。

それでも、この増税によって、1000兆円(普通国債では700兆円)を超える負債をかかえた国家財政は、少しは改善されるのだろうか。

少し前に野口悠紀雄の『消費増税では財政再建できない』を斜め読みした。

うろ覚えでしかないのだが、単純計算して、5%増税で国庫には約10兆円の歳入増が見込まれると野口先生は計算していたと思う。

うろ覚えでしかないのだが、単純計算して、5%増税で国庫には約10兆円の歳入増が見込まれると野口先生は計算していたと思う。

いま日本の歳入構造は異常で、全体の半分近い44兆円が新規国債発行でまかなわれている。

すると増税によって、国債発行が34兆円に減るかというと、さにあらず。

社会保障費、地方交付税、それに国債費(国債に対する利払い)も増えるから、実際は2兆円くらいしか減らない。

しかも10兆円の税収増は2年くらいしか効果を発揮せず、そのあとはいま以上に新規国債を発行しなければならないという。

素人のぼくにはこの計算があっているかどうか、わからない。

しかし、増税がうまくいっても新規国債発行額はさほど減らず、数年で元の木阿弥になってしまうことは理解できる。

しょせんは泥縄。あるいは焼け石に水。

新規国債で国債費をまかなうというのは、タコが自分の足を食っているのと同じだ。

どうやら今回の消費増税は、ほんの序の口で、野口先生によると、消費税を30%くらいにしないと国債発行をゼロにはできないらしい。

新規の国債発行を抑えなくてはならないのは、国の累積負債がそろそろ限度にきているからだ。

日本人の貯蓄総額からみて、あと400兆円くらいはだいじょうぶという考えもあるが、それでもこのまま行けば、長くてもあと10年で財政は破綻する。

財務省はおそらく、消費税20%のシナリオをすでに描いているはずだ。

たぶんヨーロッパがすでに20%だから、できないわけではないと見込んでいるのだろうが、それはとてもしんどい話だ。

だから、もし近々に消費税20%がいやなら、歳出で大きな割合を占める社会保障費をけずるほかないという議論が、またぞろ「改革」の名のもとにでてくるだろう。

野口先生の本も、消費増税では財政再建できないから、社会保障を見直すしかないというのが趣旨である。

社会保障は年金、医療、介護の3本柱から成り立っている。

これを減らすというのは、国ができるだけ福祉政策から手を引いて、福祉は個人の自主努力にまかせるということだ。

自分のめんどうは自分でみろというわけだ。

いや、もっと悪い。

これから国がやろうとしているのは、税金を増やし福祉を減らすことなのだ。

年金は現在、現役世代が高齢世代を支えるという仕組みになっている。

高齢者が増えて、現役が減ってくると、保険料では、とても支えきれなくなる。現在も、足りない分は税金でまかなわれているわけだが、その金額は増えるいっぽうだ。

そこで、野口先生の提案は、年金の支給開始年齢を70歳に引き上げ、しかもすでに支給されている人の年金に課税するか、給付額を削減するというものだ。

医療費についても、野口先生は、日本の医療費は公的部分の比率が高すぎるので、これを縮小すべきだという。

おそらく自由診療を増やすとか、医療費の個人負担を3割から5割にするとかが考えられているのだろう。

すると高齢化社会に見合って、医療分野の内需が拡大するから経済的にもプラスだという。このあたり、ちょっとまゆつばである。

もうひとつ介護についても、現在は介護医療保険でかえって介護サービスの支出が抑えられてしまっているという。だから公的な制度はほどほどにして、もっと介護がビジネスとして発展すれば、おカネのとれる分野になるはずだという。

何だか生きづらい世の中になってきた。

しかし、税金は増えて、福祉は減るというのが、やっぱりこれからの日本社会の現実なのだろう。

覚悟しなければならない。

ところが、それだけではおさまらない。

たとえ財政の収支バランスが改善されたとしても、膨大な国の借金は残っているからだ。これが最後にどうなるかという問題が残る。

永久国債という考え方もある。

しかし、おそらく財務省の戦略は、インフレを誘導して、借金の事実上の減額をはかるというものだ。

チャラにするというわけにもいかないだろうが、毎年3%くらいのインフレになり、それでも国債の利率を上げず、年金の物価スライド制もやめれば、次第に国の借金の額は減っていく。

ハイパーインフレになればなったで、それは仕方がない。

今回の消費増税のあと、国が考えているのは、おそらくそんなシナリオである。

ため息がでてくる。

日本は政治はいうにおよばず、このまま経済システムも人も老朽化していくのだろうか。

いままで栄華をきわめてきたのだから、それもよし。

下り坂なら下り坂で、何とか個々人が対処しなければならないだろう。

その覚悟が必要だ。

でも、これからの希望はやはり若い人たちだろう。

オリンピックを見ると、そんな気もする。

介護ビジネスも先端医療もいいけれど、やはり経済には若々しさがほしい。

経済の再生は、若い人たちが元気に活躍する時代がふたたびやってくるかどうかにかかっている。

オリンピックを見ながら、消費増税の話を聞くと、ついそんな感想をいだいてしまった。

ちっともうれしくない。

税金が増えて日本経済がよくなるとは、だれも思わないだろう。

それでも、この増税によって、1000兆円(普通国債では700兆円)を超える負債をかかえた国家財政は、少しは改善されるのだろうか。

少し前に野口悠紀雄の『消費増税では財政再建できない』を斜め読みした。

うろ覚えでしかないのだが、単純計算して、5%増税で国庫には約10兆円の歳入増が見込まれると野口先生は計算していたと思う。

うろ覚えでしかないのだが、単純計算して、5%増税で国庫には約10兆円の歳入増が見込まれると野口先生は計算していたと思う。いま日本の歳入構造は異常で、全体の半分近い44兆円が新規国債発行でまかなわれている。

すると増税によって、国債発行が34兆円に減るかというと、さにあらず。

社会保障費、地方交付税、それに国債費(国債に対する利払い)も増えるから、実際は2兆円くらいしか減らない。

しかも10兆円の税収増は2年くらいしか効果を発揮せず、そのあとはいま以上に新規国債を発行しなければならないという。

素人のぼくにはこの計算があっているかどうか、わからない。

しかし、増税がうまくいっても新規国債発行額はさほど減らず、数年で元の木阿弥になってしまうことは理解できる。

しょせんは泥縄。あるいは焼け石に水。

新規国債で国債費をまかなうというのは、タコが自分の足を食っているのと同じだ。

どうやら今回の消費増税は、ほんの序の口で、野口先生によると、消費税を30%くらいにしないと国債発行をゼロにはできないらしい。

新規の国債発行を抑えなくてはならないのは、国の累積負債がそろそろ限度にきているからだ。

日本人の貯蓄総額からみて、あと400兆円くらいはだいじょうぶという考えもあるが、それでもこのまま行けば、長くてもあと10年で財政は破綻する。

財務省はおそらく、消費税20%のシナリオをすでに描いているはずだ。

たぶんヨーロッパがすでに20%だから、できないわけではないと見込んでいるのだろうが、それはとてもしんどい話だ。

だから、もし近々に消費税20%がいやなら、歳出で大きな割合を占める社会保障費をけずるほかないという議論が、またぞろ「改革」の名のもとにでてくるだろう。

野口先生の本も、消費増税では財政再建できないから、社会保障を見直すしかないというのが趣旨である。

社会保障は年金、医療、介護の3本柱から成り立っている。

これを減らすというのは、国ができるだけ福祉政策から手を引いて、福祉は個人の自主努力にまかせるということだ。

自分のめんどうは自分でみろというわけだ。

いや、もっと悪い。

これから国がやろうとしているのは、税金を増やし福祉を減らすことなのだ。

年金は現在、現役世代が高齢世代を支えるという仕組みになっている。

高齢者が増えて、現役が減ってくると、保険料では、とても支えきれなくなる。現在も、足りない分は税金でまかなわれているわけだが、その金額は増えるいっぽうだ。

そこで、野口先生の提案は、年金の支給開始年齢を70歳に引き上げ、しかもすでに支給されている人の年金に課税するか、給付額を削減するというものだ。

医療費についても、野口先生は、日本の医療費は公的部分の比率が高すぎるので、これを縮小すべきだという。

おそらく自由診療を増やすとか、医療費の個人負担を3割から5割にするとかが考えられているのだろう。

すると高齢化社会に見合って、医療分野の内需が拡大するから経済的にもプラスだという。このあたり、ちょっとまゆつばである。

もうひとつ介護についても、現在は介護医療保険でかえって介護サービスの支出が抑えられてしまっているという。だから公的な制度はほどほどにして、もっと介護がビジネスとして発展すれば、おカネのとれる分野になるはずだという。

何だか生きづらい世の中になってきた。

しかし、税金は増えて、福祉は減るというのが、やっぱりこれからの日本社会の現実なのだろう。

覚悟しなければならない。

ところが、それだけではおさまらない。

たとえ財政の収支バランスが改善されたとしても、膨大な国の借金は残っているからだ。これが最後にどうなるかという問題が残る。

永久国債という考え方もある。

しかし、おそらく財務省の戦略は、インフレを誘導して、借金の事実上の減額をはかるというものだ。

チャラにするというわけにもいかないだろうが、毎年3%くらいのインフレになり、それでも国債の利率を上げず、年金の物価スライド制もやめれば、次第に国の借金の額は減っていく。

ハイパーインフレになればなったで、それは仕方がない。

今回の消費増税のあと、国が考えているのは、おそらくそんなシナリオである。

ため息がでてくる。

日本は政治はいうにおよばず、このまま経済システムも人も老朽化していくのだろうか。

いままで栄華をきわめてきたのだから、それもよし。

下り坂なら下り坂で、何とか個々人が対処しなければならないだろう。

その覚悟が必要だ。

でも、これからの希望はやはり若い人たちだろう。

オリンピックを見ると、そんな気もする。

介護ビジネスも先端医療もいいけれど、やはり経済には若々しさがほしい。

経済の再生は、若い人たちが元気に活躍する時代がふたたびやってくるかどうかにかかっている。

オリンピックを見ながら、消費増税の話を聞くと、ついそんな感想をいだいてしまった。

4月13日のニューヨークタイムズ [時事]

きのう日本政府が福島第一の原発事故を、最悪のレベル7と発表した件について、きょうのニューヨークタイムズは、きわめて厳しい見方をした記事を流していました。海外メディアをいちいち気にすることもないのですが、日本国内の報道とあまりに論調がちがうので、参考までに紹介しておくことにしましょう。

日本政府や東電はこれまで事態は沈静しつつあるといいつづけてきたのに、なぜ1カ月たった時点で、原発事故で大量の放射性物質の放出があったと発表したのか、と記事はのっけから皮肉な口調です。

保安院の発表は、福島第一の放射能放出は、チェルノブイリ原発事故の10分の1だが、国際的な事故評価尺度(INES)にしたがって、レベル7としたというものです。ニューヨークタイムズは、これをみてもこれまでの日本のデータと評価がいかにでたらめであったかがわかるとして、政府はわざと発表を遅らせたのではないかとの疑いを露わにしています。

そして、原子力安全委員会の代谷誠治氏が、記者に対し、政府が放射能放出量データの発表を遅らせた理由を、観測数字のブレが大きすぎたことに加えて、こんなふうに説明したというのです。

「ほとんど心配がないと思われるときでも、外国人のなかには日本から逃げ出した人がいます。もしレベル7だとすぐにわかれば、パニックを引き起こしたかもしれない」

同紙は、きのうの記者会見で、菅首相が記者の質問に答えて、「都合の悪い情報を隠すような真似は一切していない」と発言したと紹介しています。

しかし、東京電力の松本純一原子力・立地本部長が当日の記者会見で、放射能漏れは完全には収まっておらず、ひょっとしたらチェルノブイリを超えるかもしれないと発言したことを大きく取り上げました。

これに対し、保安院の西山英彦審議官は夕方の記者会見で、「どういうことをおっしゃっているのかわからないが、東京電力としては最悪のシナリオを想定されたのだと思うし、自分たちが楽観的すぎると思われたくないのだろう」と弁解し、これから大きな放射能漏れはまずないとみていると語り、チェルノブイリほどの健康被害はないと強調したと伝えています。

記事ではSPEEDI(スピーディ)と呼ばれる放射能影響予測システムが存在することも紹介しています。この数字がなかなか公表されないのです。

ところが、記者の電話取材に対して、東京電力の関係者が「スピーディによると、福島第一から放出された放射能物質の量は、日本政府の公式発表よりずっと多く、チェルノブイリの半分近い値を示しているという話を聞いた」と語ったと書いています。

政府はこの情報はまちがいだとしていますが、保安院と原子力安全委員会のあいだで37万テラベクレルと63万テラベクレルと放出量の数字に食いちがいがあるのも事実です。

保安院が発表したチェルノブイリの10%程度という数字にもからくりがあるといいます。日本政府は、公式発表の2倍をチェルノブイリにおける実際の放出量と計算して、10%程度という数字を導きだしたというのです。

そして、記事は最後に、外部の見方では、福島においては低い評価でチェルノブイリの6%、高い評価で51%の放射能洩れがあったとされていると紹介しています。

必要以上に恐れることはないにしても、この原発事故を海外のメディアが厳しくとらえていることを頭にいれておくべきでしょう。

日本政府や東電はこれまで事態は沈静しつつあるといいつづけてきたのに、なぜ1カ月たった時点で、原発事故で大量の放射性物質の放出があったと発表したのか、と記事はのっけから皮肉な口調です。

保安院の発表は、福島第一の放射能放出は、チェルノブイリ原発事故の10分の1だが、国際的な事故評価尺度(INES)にしたがって、レベル7としたというものです。ニューヨークタイムズは、これをみてもこれまでの日本のデータと評価がいかにでたらめであったかがわかるとして、政府はわざと発表を遅らせたのではないかとの疑いを露わにしています。

そして、原子力安全委員会の代谷誠治氏が、記者に対し、政府が放射能放出量データの発表を遅らせた理由を、観測数字のブレが大きすぎたことに加えて、こんなふうに説明したというのです。

「ほとんど心配がないと思われるときでも、外国人のなかには日本から逃げ出した人がいます。もしレベル7だとすぐにわかれば、パニックを引き起こしたかもしれない」

同紙は、きのうの記者会見で、菅首相が記者の質問に答えて、「都合の悪い情報を隠すような真似は一切していない」と発言したと紹介しています。

しかし、東京電力の松本純一原子力・立地本部長が当日の記者会見で、放射能漏れは完全には収まっておらず、ひょっとしたらチェルノブイリを超えるかもしれないと発言したことを大きく取り上げました。

これに対し、保安院の西山英彦審議官は夕方の記者会見で、「どういうことをおっしゃっているのかわからないが、東京電力としては最悪のシナリオを想定されたのだと思うし、自分たちが楽観的すぎると思われたくないのだろう」と弁解し、これから大きな放射能漏れはまずないとみていると語り、チェルノブイリほどの健康被害はないと強調したと伝えています。

記事ではSPEEDI(スピーディ)と呼ばれる放射能影響予測システムが存在することも紹介しています。この数字がなかなか公表されないのです。

ところが、記者の電話取材に対して、東京電力の関係者が「スピーディによると、福島第一から放出された放射能物質の量は、日本政府の公式発表よりずっと多く、チェルノブイリの半分近い値を示しているという話を聞いた」と語ったと書いています。

政府はこの情報はまちがいだとしていますが、保安院と原子力安全委員会のあいだで37万テラベクレルと63万テラベクレルと放出量の数字に食いちがいがあるのも事実です。

保安院が発表したチェルノブイリの10%程度という数字にもからくりがあるといいます。日本政府は、公式発表の2倍をチェルノブイリにおける実際の放出量と計算して、10%程度という数字を導きだしたというのです。

そして、記事は最後に、外部の見方では、福島においては低い評価でチェルノブイリの6%、高い評価で51%の放射能洩れがあったとされていると紹介しています。

必要以上に恐れることはないにしても、この原発事故を海外のメディアが厳しくとらえていることを頭にいれておくべきでしょう。

破裂した魔法の箱 [時事]

老前整理には間に合わなかったけれど、あとの者に迷惑をかけないように、最近、本棚の整理をはじめた。

本を捨てるもの、ブックオフに売るもの、残すものに分類し、残すものは著者別、ジャンル別に並べかえたりするのだけれど、ざっと整理してみると、けっきょく右から左に移しただけになっている。

床にはちらばった本や雑誌の山。地震のあとよりひどい状態だ。

ふと足もとに児玉房子写真集『CRITERA(クライテリア)』が転がっているのを見つけ、ぱらぱらとめくっているうちに慄然とした。

クライテリアというのは、〈システムを保つための不可欠の要素〉という意味らしい。とはいえクリティークやクライシスということばも連想させ、どこかあやうげな均衡を感じさせる。

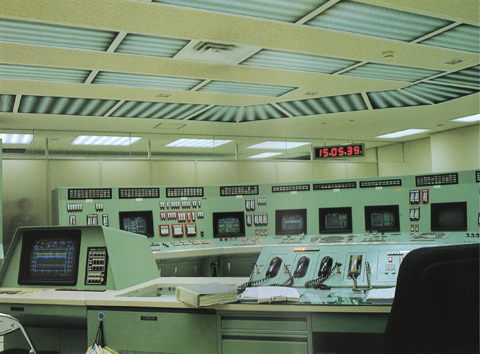

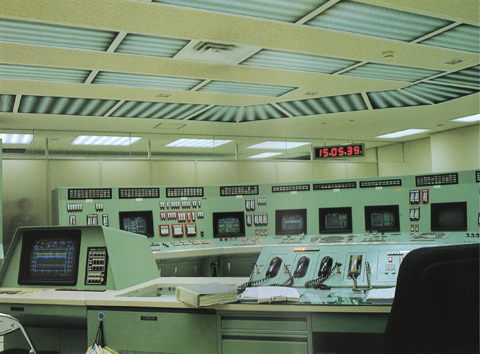

この本はそもそも無機質な先端科学技術からなる現場や建物を、ロマンを交えず、淡々と、しかしあますところなく写しとった1990年発行の写真集だ。

そこに福島原子力発電所の写真が何ページにもわたって掲示、いや啓示されている。

今度、事故を起こした第1原発ではなく、第2原発だ。とはいえ、第1原発の様子もさほど変わらないのではないか。

タービン冷却用海水放水口からは、原発の力を見せつけるように勢いよく水が青い海に流れだしている。

1号炉から4号炉まで並んだ原子炉建屋はおそろしいほど静まりかえっているようにみえ、ここから合計440万キロワットもの電力が日々生みだされているとはとても思えない。

原子炉建屋とタービン建屋のあいだは複雑に配管が入り組み、これを通って魔法のように謎のエネルギーがひっきりなしに送りこまれているさまを想像すると、それは宮崎駿が『千と千尋の神隠し』で描いた釜爺の動かすボイラーのようでもある。

無人の中央制御室には何かの書類が置かれたままになっているが、ここを動かしているのは、実は幽霊ではないかと思わせるほど無気味だ。

この本に解説を寄せている村上陽一郎は「もし100年前の人間を突然今の社会に放り込んだとしたら、恐らくは魔術の世界にいるとしか思うまい」と書いている。

なぜ人はみずからの身の丈を超えて、より速く、より高く、より遠く、より美しく、より旨くをめざすのだろう。何につけ、もっと、もっとを求めるのだろう。

その先にはいったい何が待っているのだろう。よくわからない。

それは滅亡に向けての疾走なのか。それとも百万ボルトの光芒に照らされたニヒリズムなのか。

この写真集をみながら、そんなことを茫々と考えている。

本を捨てるもの、ブックオフに売るもの、残すものに分類し、残すものは著者別、ジャンル別に並べかえたりするのだけれど、ざっと整理してみると、けっきょく右から左に移しただけになっている。

床にはちらばった本や雑誌の山。地震のあとよりひどい状態だ。

ふと足もとに児玉房子写真集『CRITERA(クライテリア)』が転がっているのを見つけ、ぱらぱらとめくっているうちに慄然とした。

クライテリアというのは、〈システムを保つための不可欠の要素〉という意味らしい。とはいえクリティークやクライシスということばも連想させ、どこかあやうげな均衡を感じさせる。

この本はそもそも無機質な先端科学技術からなる現場や建物を、ロマンを交えず、淡々と、しかしあますところなく写しとった1990年発行の写真集だ。

そこに福島原子力発電所の写真が何ページにもわたって掲示、いや啓示されている。

今度、事故を起こした第1原発ではなく、第2原発だ。とはいえ、第1原発の様子もさほど変わらないのではないか。

タービン冷却用海水放水口からは、原発の力を見せつけるように勢いよく水が青い海に流れだしている。

1号炉から4号炉まで並んだ原子炉建屋はおそろしいほど静まりかえっているようにみえ、ここから合計440万キロワットもの電力が日々生みだされているとはとても思えない。

原子炉建屋とタービン建屋のあいだは複雑に配管が入り組み、これを通って魔法のように謎のエネルギーがひっきりなしに送りこまれているさまを想像すると、それは宮崎駿が『千と千尋の神隠し』で描いた釜爺の動かすボイラーのようでもある。

無人の中央制御室には何かの書類が置かれたままになっているが、ここを動かしているのは、実は幽霊ではないかと思わせるほど無気味だ。

この本に解説を寄せている村上陽一郎は「もし100年前の人間を突然今の社会に放り込んだとしたら、恐らくは魔術の世界にいるとしか思うまい」と書いている。

なぜ人はみずからの身の丈を超えて、より速く、より高く、より遠く、より美しく、より旨くをめざすのだろう。何につけ、もっと、もっとを求めるのだろう。

その先にはいったい何が待っているのだろう。よくわからない。

それは滅亡に向けての疾走なのか。それとも百万ボルトの光芒に照らされたニヒリズムなのか。

この写真集をみながら、そんなことを茫々と考えている。

驚天動地の震災 [時事]

三陸沖で大地震が起きたのは、台湾時間の3月11日午後2時すぎ、台北空港でこれから飛行機に乗って帰国しようと、搭乗カウンターに並んでいる矢先のことでした。地震により搭乗が遅れるというアナウンスがあり、しばらくすると成田空港が閉鎖されたため、当日の搭乗はできなくなったことがわかりました。そのため、この日は台北のホテルに一泊。翌日、旅行社に何とか帰国の便を見つけてもらい、成田空港に戻ってきました。空港から2時間(いつもは50分足らず)かかってしまいましたが、それでも京成電車が動いていたおかげで、夕方、船橋の自宅に戻ることができました。

家の中は食堂の棚においてあったガラスの皿と陶器の鉢が割れた程度で、大きな被害はありませんでした。そのほか本棚の上に積んであった本が何冊が落ちていたり、仏壇がずれていたりしたものの、心配していた大型テレビも倒れておらず、ほっと胸をなでおろしました。

テレビからは石巻や宮古などの惨状がつぎつぎと飛び込んできます。とりわけ怒りくるうように町をのみこむ津波の恐ろしさに身震いしました。その跡はまるで大きな爆弾が落ちたように何も残っていません。しばらく茫然としていました。いまのところ警察発表の死亡者は5000人ほどですが、最終的には2万人を超えるのではないかと心配しています。

畏るべき天災というほかありません。石原東京都知事は「やっぱり天罰だと思う」と無神経な発言をし、各方面から抗議を受けて、それを撤回しました。もっともその前段にある「日本人は津波をうまく利用して我欲を1回洗い落とす必要がある」というのが、かれのホンネだったのかもしれません。もっとも、我欲のかたまりは石原慎太郎当人だという指摘もできそうですが……。

カミュの『ペスト』は感動的な物語ですが、ここで最後にペストにかかって悲劇の死を遂げるタル−が、敬愛する医師リウーに語る、こんなことばがあるのを見つけました。

〈いまでは、ぼくは[超人ではなく]本来の自分になることに甘んじているし、謙譲ということも学んだ。ただ、ぼくが言っているのは、この地上には天災と犠牲者というものがあるということ、そうしてできうるかぎり天災にくみすることを拒否しなければならないということだ。……そういうわけで、ぼくは災害をできるかぎり少なくするように、あらゆる場合に犠牲者の側に立つことにきめたのだ〉

「津波をうまく利用して我欲を1回洗い落とす」というのは、まさに天災にくみする側のことばです。天災を歓迎するというわけではないでしょうが、すくなくとも傲慢な政治のにおいを感じます。

いまは犠牲者の側に立つこと、祈り、何か手助けをすること、そしてわれわれの来し方行く末を静かにふり返り、考えること。それしかないような気がします。

家の中は食堂の棚においてあったガラスの皿と陶器の鉢が割れた程度で、大きな被害はありませんでした。そのほか本棚の上に積んであった本が何冊が落ちていたり、仏壇がずれていたりしたものの、心配していた大型テレビも倒れておらず、ほっと胸をなでおろしました。

テレビからは石巻や宮古などの惨状がつぎつぎと飛び込んできます。とりわけ怒りくるうように町をのみこむ津波の恐ろしさに身震いしました。その跡はまるで大きな爆弾が落ちたように何も残っていません。しばらく茫然としていました。いまのところ警察発表の死亡者は5000人ほどですが、最終的には2万人を超えるのではないかと心配しています。

畏るべき天災というほかありません。石原東京都知事は「やっぱり天罰だと思う」と無神経な発言をし、各方面から抗議を受けて、それを撤回しました。もっともその前段にある「日本人は津波をうまく利用して我欲を1回洗い落とす必要がある」というのが、かれのホンネだったのかもしれません。もっとも、我欲のかたまりは石原慎太郎当人だという指摘もできそうですが……。

カミュの『ペスト』は感動的な物語ですが、ここで最後にペストにかかって悲劇の死を遂げるタル−が、敬愛する医師リウーに語る、こんなことばがあるのを見つけました。

〈いまでは、ぼくは[超人ではなく]本来の自分になることに甘んじているし、謙譲ということも学んだ。ただ、ぼくが言っているのは、この地上には天災と犠牲者というものがあるということ、そうしてできうるかぎり天災にくみすることを拒否しなければならないということだ。……そういうわけで、ぼくは災害をできるかぎり少なくするように、あらゆる場合に犠牲者の側に立つことにきめたのだ〉

「津波をうまく利用して我欲を1回洗い落とす」というのは、まさに天災にくみする側のことばです。天災を歓迎するというわけではないでしょうが、すくなくとも傲慢な政治のにおいを感じます。

いまは犠牲者の側に立つこと、祈り、何か手助けをすること、そしてわれわれの来し方行く末を静かにふり返り、考えること。それしかないような気がします。

日本にも大統領制を [時事]

けさの新聞によると、米格付け会社が日本国債を格下げしたことについて、菅首相は記者団の質問に「そういうことに疎いので、改めて」と述べたとか。

何だか悲しくなるような記事だ。

首相の見識も疑われるが、メディアもメディアだ。例によって、失言を引きだして有頂天になっている。野党自民党はこの首相発言を格好の民主党政権攻撃の材料にしようとしている。

ことの本質は自民党時代から積み重なった、どうしようもなく巨額の財政赤字をどうするのかということなのに、与野党とも頭にあるのは政権をめぐる綱引きだけだ。

最後は政治の腹芸で、予算を通す代わりに総選挙をするというあたりに落ちつくのか。そうなるとまた自民党が勝って、首相が交代する。それで政局が安定することになるかというと、そううまくいきそうにないところに日本の政治のむずかしさがある。

イギリス流の2大政党制が日本で定着するのは無理ではないかという、自分でもいやな気分になりつつある。

イギリスの上院とちがって、日本の場合は戦前の貴族院をへんなかたちに改編した参議院が、スタビライザーではなく政治的不安定をつくりだすひとつの要因になっている。

世襲議員の多い代議士は政治的ビジョンも説得力もなく、地元の利害を押し出す存在となりはて、政治的にきたえられていない。

与党のメンバーが行政のトップに立つ制度のもとでは、こういう代議士が各省庁を統率していくタテマエになっているから、役人になめられるのも仕方あるまい。

あげくのはてが、代議士と大臣のポストをめぐる政争の連続である。いったい何度首相が入れ替われば気が済むのだろうか。

連日、新聞やテレビのニュースで政治のいざこざを見聞きするたびに、日本も大統領制をとって、任期4年の大統領が行政権を握り、議会は立法府としての役割をしっかり果たすようにしたほうがいいのではないかと思ってしまう。そうすれば、政権のトップがいまのようにしょっちゅう代わらなくなり、日本の政治も少しは落ちつくのではないだろうか。

もちろん日本には天皇陛下がおられる。日本はイギリスのような立憲君主国であって、アメリカやフランス、韓国のような大統領制の国ではないという言い方もできる。大統領制などとんでもないというわけだ。

はたして大統領制は象徴天皇制と両立できないだろうか。天皇が日本文化の象徴でありつづけることはまちがいない。

現在の天皇は対外的には国家元首であり、連日、過酷と思えるほど政治的な役割を担いつづけておられる。ある意味、政治的存在であり、死ぬまで退位することもできない。その一方で、いわゆる皇室外交などがくり広げられれば、天皇の政治利用だという批判がとびだしたりする。

もう天皇を政治的責任から解放するべきだ。現実に国民は天皇を文化的象徴として受けとめているのに、実際に天皇は表に出てこない政治的象徴でありつづけていることに無理がある。

現在の政治制度のもとでは、日本国民は一定期間、国の行政を託す有能な政治家を直接選べないままでいる。地方自治体では行政の長を直接選出できるようになっているのだから、それが国のレベルでできないという話はない。

東京都知事や大阪府知事を住民が選出するように、国の大統領を国民が選出したところで、それが天皇をなくすということにはつながらないだろう。

国際外交が重要になっているときに、首相がころころ変わるような国は世界の動きに対応できないのではないか。

議員内閣制、2大政党制が日本ではむずかしいと結論を出すのは早すぎるかもしれない。しかし、近ごろの政治へのいらだちから、ついこんな一文をつづりたくなってしまった。

何だか悲しくなるような記事だ。

首相の見識も疑われるが、メディアもメディアだ。例によって、失言を引きだして有頂天になっている。野党自民党はこの首相発言を格好の民主党政権攻撃の材料にしようとしている。

ことの本質は自民党時代から積み重なった、どうしようもなく巨額の財政赤字をどうするのかということなのに、与野党とも頭にあるのは政権をめぐる綱引きだけだ。

最後は政治の腹芸で、予算を通す代わりに総選挙をするというあたりに落ちつくのか。そうなるとまた自民党が勝って、首相が交代する。それで政局が安定することになるかというと、そううまくいきそうにないところに日本の政治のむずかしさがある。

イギリス流の2大政党制が日本で定着するのは無理ではないかという、自分でもいやな気分になりつつある。

イギリスの上院とちがって、日本の場合は戦前の貴族院をへんなかたちに改編した参議院が、スタビライザーではなく政治的不安定をつくりだすひとつの要因になっている。

世襲議員の多い代議士は政治的ビジョンも説得力もなく、地元の利害を押し出す存在となりはて、政治的にきたえられていない。

与党のメンバーが行政のトップに立つ制度のもとでは、こういう代議士が各省庁を統率していくタテマエになっているから、役人になめられるのも仕方あるまい。

あげくのはてが、代議士と大臣のポストをめぐる政争の連続である。いったい何度首相が入れ替われば気が済むのだろうか。

連日、新聞やテレビのニュースで政治のいざこざを見聞きするたびに、日本も大統領制をとって、任期4年の大統領が行政権を握り、議会は立法府としての役割をしっかり果たすようにしたほうがいいのではないかと思ってしまう。そうすれば、政権のトップがいまのようにしょっちゅう代わらなくなり、日本の政治も少しは落ちつくのではないだろうか。

もちろん日本には天皇陛下がおられる。日本はイギリスのような立憲君主国であって、アメリカやフランス、韓国のような大統領制の国ではないという言い方もできる。大統領制などとんでもないというわけだ。

はたして大統領制は象徴天皇制と両立できないだろうか。天皇が日本文化の象徴でありつづけることはまちがいない。

現在の天皇は対外的には国家元首であり、連日、過酷と思えるほど政治的な役割を担いつづけておられる。ある意味、政治的存在であり、死ぬまで退位することもできない。その一方で、いわゆる皇室外交などがくり広げられれば、天皇の政治利用だという批判がとびだしたりする。

もう天皇を政治的責任から解放するべきだ。現実に国民は天皇を文化的象徴として受けとめているのに、実際に天皇は表に出てこない政治的象徴でありつづけていることに無理がある。

現在の政治制度のもとでは、日本国民は一定期間、国の行政を託す有能な政治家を直接選べないままでいる。地方自治体では行政の長を直接選出できるようになっているのだから、それが国のレベルでできないという話はない。

東京都知事や大阪府知事を住民が選出するように、国の大統領を国民が選出したところで、それが天皇をなくすということにはつながらないだろう。

国際外交が重要になっているときに、首相がころころ変わるような国は世界の動きに対応できないのではないか。

議員内閣制、2大政党制が日本ではむずかしいと結論を出すのは早すぎるかもしれない。しかし、近ごろの政治へのいらだちから、ついこんな一文をつづりたくなってしまった。

『超マクロ展望 世界経済の真実』から学ぶこと(4) [時事]

長々としまりなく書いてきたので、今回でいちおう区切りとしたい。

世界における日本の位置、資本主義の長期的展望、そもそも資本主義とは何かを論じたあと、水野と萱野は最後にふたたび日本に戻り、日米関係をふりかえり、日本の将来展望を考察している。

例によって、蒙をひらかれた部分をいくつか抜きだすことにする。

ひとつは1971年のニクソン・ショックとその後について、水野が「思うに、ニクソン・ショックと変動相場制というのは『強いドル』が実現されていくための状態だったのではないでしょうか」と述べている点である。

ふつうドルの切り下げは、アメリカの弱体化のあらわれとみる。ところが、そうではなくて、それはアメリカ製造業の国際競争力を強化すると同時に、何よりも金融を国際化するための方策だったというのだ。

要するにアメリカは変動相場制を利用して、世界のカネをアメリカに集めるシステムをつくることに成功した。

クリントン政権時代のルービン財務長官の手法について、水野はこう話している。

〈結局、ルービン財務長官がとった戦略というのは、アメリカのなかをバブルにして、それからアメリカが外国に投資するときは相手国をバブルにして、海外から調達したお金をつかって高いキャピタルゲインを得ていこうというものです〉

世界からカネを集めるシステムをつくったことで、没落しかかっていたアメリカは「金融帝国」へと返り咲いた。そのカネをつかって、国内の景気をあおり、あまったカネを国外、とりわけ新興国にまわして、もうけたわけだ。

たしかに、ぼくの狭い経験からみても、銀行が為替リスクのある外国債券や株式のふくまれる金融商品を売りだすようになったのは、10年ほど前からだったように記憶している。多くの人がそれを買って、もうかったように思えたのは最初だけで、そのあとたいていは大損したのではないだろうか。

アメリカにうまく吸い取られた感が強い。少なくとも、多くの家がアメリカに余裕資金をゆだねたのだ。そして、皮肉なことをいえば、さほど人気のない国債が、アメリカにマネーを吸い取られるのを、かろうじて阻止する防波堤になったといえるかもしれない。

80年代の日本のバブルについての指摘がおもしろい。それは冷戦末期、ソ連との軍拡競争に勝つために、アメリカが日本にバブルを引き起こしたというものだ。それについて論じるのはやめておくが、ここでは、萱野による次のようなまとめを紹介するだけで十分だろう。

〈国際資本の自由化によって、アメリカは世界中の預金を自分の預金であるかのごとく使えるようになったんですね。そしてバブルのもとでそのお金を運用し、膨大なキャピタルゲインを得ていった。それが95年の『強いドル』政策から金融危機までに起こったことですね〉

それでは変動相場制のもとで「金融帝国」アメリカの体制に組みこまれて苦しんでいる日本はこれからどのように生き抜いていけばよいのか。

大きくいえば、3つの問題提起がなされている。

第1は従来型の経済成長を前提とした財政構造をあらためること。金融の量的緩和によりインフレ政策を導入すれば、景気がよくなるというのは幻想にすぎない。それよりも深刻な財政赤字を早急に改善すること。人民元が自由化されると、日本の資本は流出し、銀行は国債を消化できなくなるから、その対策期限は10年ないし15年と見込まれること。

第2はアジア共通通貨の創設。それによって日本がドル圏からの一定の離脱をはかること。「日本としては、高騰する資源(ドル建て)を安く購入するためにドル安・円高を受け入れて、輸出先をアジアに一層シフトしていくことが必要です」

第3は国が環境規制を導入し、それによって新たな技術や市場を誘導していくこと。「これまでは国民経済のもとで公共投資によって需要を喚起することが、資本主義の役割でした。しかし、これからは、規制によって市場を新たに創設するという役割が国家に求められるようになるでしょう」。規制が市場を生むというのはなかなかユニークな考え方だ。

国の役割が重要だという点では、両者の意見は一致している。しかし、このなかで、もっとも困難だと思われるのは、やはり積もり積もった財政赤字の問題だろう。新規の国債発行額44兆円、国債発行残高900兆円というのは半端な数字ではない。しかし、「ありうるオプションは増税と社会保障費の削減ぐらいしかない」と、ふたりともなかば匙を投げたかたちになっている。

消費税を5パーセント上げると税収は12兆円増えるという計算がある。それでも44兆円にはとてもおよばない。単純計算をすれば、EU並みに消費税を20パーセントにして税収はやっと48兆円。現行の消費税5パーセントで、すでに12兆円の税収はあるから、消費税20パーセントでも8兆円の財政赤字となる。気が遠くなる。いったいどうすればいいのだろう。

近代日本の財政危機、たとえば松方財政、あるいは日露戦争後の時代、さらに戦後のドッジ・ラインと比較しても、現在の財政状況はきわめて特異だし、闇に包まれて先がまったく見えないという不安にかられる。あとは野となれ山となれ。無責任な感じが強い。せめて長期の財政見通しを示す必要があるのではないか。

それと規制によって新たな市場をつくるという提言もさることながら、ぼくにはやはり食糧とエネルギー、環境が日本経済のゆくえを左右するような気がしてならない。むしろ、あらたな可能性はそちらに求めるべきではないのか。

経済に素人のぼくにも、この本はわかりやすく有益だった。そのことに感謝しつつ、勝手な感想を書き記した。

世界における日本の位置、資本主義の長期的展望、そもそも資本主義とは何かを論じたあと、水野と萱野は最後にふたたび日本に戻り、日米関係をふりかえり、日本の将来展望を考察している。

例によって、蒙をひらかれた部分をいくつか抜きだすことにする。

ひとつは1971年のニクソン・ショックとその後について、水野が「思うに、ニクソン・ショックと変動相場制というのは『強いドル』が実現されていくための状態だったのではないでしょうか」と述べている点である。

ふつうドルの切り下げは、アメリカの弱体化のあらわれとみる。ところが、そうではなくて、それはアメリカ製造業の国際競争力を強化すると同時に、何よりも金融を国際化するための方策だったというのだ。

要するにアメリカは変動相場制を利用して、世界のカネをアメリカに集めるシステムをつくることに成功した。

クリントン政権時代のルービン財務長官の手法について、水野はこう話している。

〈結局、ルービン財務長官がとった戦略というのは、アメリカのなかをバブルにして、それからアメリカが外国に投資するときは相手国をバブルにして、海外から調達したお金をつかって高いキャピタルゲインを得ていこうというものです〉

世界からカネを集めるシステムをつくったことで、没落しかかっていたアメリカは「金融帝国」へと返り咲いた。そのカネをつかって、国内の景気をあおり、あまったカネを国外、とりわけ新興国にまわして、もうけたわけだ。

たしかに、ぼくの狭い経験からみても、銀行が為替リスクのある外国債券や株式のふくまれる金融商品を売りだすようになったのは、10年ほど前からだったように記憶している。多くの人がそれを買って、もうかったように思えたのは最初だけで、そのあとたいていは大損したのではないだろうか。

アメリカにうまく吸い取られた感が強い。少なくとも、多くの家がアメリカに余裕資金をゆだねたのだ。そして、皮肉なことをいえば、さほど人気のない国債が、アメリカにマネーを吸い取られるのを、かろうじて阻止する防波堤になったといえるかもしれない。

80年代の日本のバブルについての指摘がおもしろい。それは冷戦末期、ソ連との軍拡競争に勝つために、アメリカが日本にバブルを引き起こしたというものだ。それについて論じるのはやめておくが、ここでは、萱野による次のようなまとめを紹介するだけで十分だろう。

〈国際資本の自由化によって、アメリカは世界中の預金を自分の預金であるかのごとく使えるようになったんですね。そしてバブルのもとでそのお金を運用し、膨大なキャピタルゲインを得ていった。それが95年の『強いドル』政策から金融危機までに起こったことですね〉

それでは変動相場制のもとで「金融帝国」アメリカの体制に組みこまれて苦しんでいる日本はこれからどのように生き抜いていけばよいのか。

大きくいえば、3つの問題提起がなされている。

第1は従来型の経済成長を前提とした財政構造をあらためること。金融の量的緩和によりインフレ政策を導入すれば、景気がよくなるというのは幻想にすぎない。それよりも深刻な財政赤字を早急に改善すること。人民元が自由化されると、日本の資本は流出し、銀行は国債を消化できなくなるから、その対策期限は10年ないし15年と見込まれること。

第2はアジア共通通貨の創設。それによって日本がドル圏からの一定の離脱をはかること。「日本としては、高騰する資源(ドル建て)を安く購入するためにドル安・円高を受け入れて、輸出先をアジアに一層シフトしていくことが必要です」

第3は国が環境規制を導入し、それによって新たな技術や市場を誘導していくこと。「これまでは国民経済のもとで公共投資によって需要を喚起することが、資本主義の役割でした。しかし、これからは、規制によって市場を新たに創設するという役割が国家に求められるようになるでしょう」。規制が市場を生むというのはなかなかユニークな考え方だ。

国の役割が重要だという点では、両者の意見は一致している。しかし、このなかで、もっとも困難だと思われるのは、やはり積もり積もった財政赤字の問題だろう。新規の国債発行額44兆円、国債発行残高900兆円というのは半端な数字ではない。しかし、「ありうるオプションは増税と社会保障費の削減ぐらいしかない」と、ふたりともなかば匙を投げたかたちになっている。

消費税を5パーセント上げると税収は12兆円増えるという計算がある。それでも44兆円にはとてもおよばない。単純計算をすれば、EU並みに消費税を20パーセントにして税収はやっと48兆円。現行の消費税5パーセントで、すでに12兆円の税収はあるから、消費税20パーセントでも8兆円の財政赤字となる。気が遠くなる。いったいどうすればいいのだろう。

近代日本の財政危機、たとえば松方財政、あるいは日露戦争後の時代、さらに戦後のドッジ・ラインと比較しても、現在の財政状況はきわめて特異だし、闇に包まれて先がまったく見えないという不安にかられる。あとは野となれ山となれ。無責任な感じが強い。せめて長期の財政見通しを示す必要があるのではないか。

それと規制によって新たな市場をつくるという提言もさることながら、ぼくにはやはり食糧とエネルギー、環境が日本経済のゆくえを左右するような気がしてならない。むしろ、あらたな可能性はそちらに求めるべきではないのか。

経済に素人のぼくにも、この本はわかりやすく有益だった。そのことに感謝しつつ、勝手な感想を書き記した。

『超マクロ展望 世界経済の真実』から学ぶこと(3) [時事]

資本主義はいまから500年前とか600年前に地中海世界ではじまったといわれる。もちろん商品の取引は、それ以前、はるか昔からおこなわれていた。それでは、以前の商品取引と資本主義はいったいどこが異なるのか。資本主義はマルクスのいうように、貨幣による労働力の商品化によって発生するのだろうか。

萱野の指摘として重要なのは「資本主義はけっして市場経済とイコールではなく、そこには国家の存在が深く組み込まれている」という言及である。そのうえで、中世社会と資本主義社会のちがいとして、次のような点が挙げられている。

〈資本主義のもとでは、政治の領域と経済の領域とのあいだで役割分担が確立してくるんです。もともと国王が資本家でもあった状態から、国家権力の運営にたずさわる専門家と、労働を組織して事業をおこなう資本家が分かれてくるんですね〉

ぼくなりに言い換えてみる。

資本主義が成立するのは、国家の主役が、具体的な王侯貴族から抽象的な資本に移行する段階においてである。国家の主役が抽象的な資本になるということは、何も資本家が国を支配することを意味しない。資本主義社会とは、少なくとも国家が資本を否定することのない社会、むしろ国家が資本の発展を積極的に後押しする社会を指している。

こういう社会においては、国の支配が、土地の支配を基軸として成り立つ王侯貴族ではなく、官僚制を動かす政治家集団に委ねられるようになるのは確かだろう。その権力が三権分立のなかで機能するときに、近代国民国家は成立する。

したがってマルクスによる資本の規定は、あくまでも資本の構造を摘出したもので、資本主義そのものを指すわけではない。資本主義に「国家の存在が深く組み込まれている」というのは逆転した発想だと思われるが、国家が社会の基軸に資本を据えるところに資本主義の本質があることはまちがいない。

水野の指摘でおもしろいのは、中世の封建制から資本主義経済への移行が、17世紀の利子率低下と農民の実質賃金上昇によって促されたという点である。それによって「領主の側からすると、封建制のもとでは利益を得ることができなくなる」し、「結局、封建制から新しいシステムへと移行するしかなくなっていく」と水野は話している。何だか、江戸末期と似ているような気もする。

問題はそれと同じようなことが、現代の資本主義社会で起きていることだ、と水野はいう。これは政治経済システムの大転換を予兆させるできごとなのか。

萱野は「いわゆる国民国家の枠組みでは、もはや世界資本主義を担うような主体にはなれなくなった」といい「政治単位が主権国家をこえて統合されつつある」と断言している。

資本が国境を越え、グローバル化することによって、経済ばかりか、民族も文化も生活習慣も融合し、さらには国家自体もひとつのきちっとした枠組みを保てなくなってきたかのように思える。まさに溶融(メルトダウン)の時代を予感させる。

だが、世界共和国などを安易に想像するのはやめておこう。欧州連合(EU)のような、いわば町会のような連合体も、いまのところアジアで期待するのは無理なようだ。実際、EUにしても、国はなくなったわけではなく、しっかりと残っている。

国家が再編されるというのは、わずか70年ほど前の第2次世界大戦の時代、さらには最近の旧ユーゴスラヴィアなどの例をみてもわかるように、実際には戦争や流血の惨事をともなうものだ。先は何が起こるかわからない。それでも、できるなら戦争を避けたいと思うのは、ぼくだけではないだろう。

国民国家に替わる枠組みをといわれても、ぼくなどはどうしても帝国、ないしディスユートピアとしての世界共和国が頭に浮かんで、実際にはそう喜んではいられないような気がする。

萱野の指摘として重要なのは「資本主義はけっして市場経済とイコールではなく、そこには国家の存在が深く組み込まれている」という言及である。そのうえで、中世社会と資本主義社会のちがいとして、次のような点が挙げられている。

〈資本主義のもとでは、政治の領域と経済の領域とのあいだで役割分担が確立してくるんです。もともと国王が資本家でもあった状態から、国家権力の運営にたずさわる専門家と、労働を組織して事業をおこなう資本家が分かれてくるんですね〉

ぼくなりに言い換えてみる。

資本主義が成立するのは、国家の主役が、具体的な王侯貴族から抽象的な資本に移行する段階においてである。国家の主役が抽象的な資本になるということは、何も資本家が国を支配することを意味しない。資本主義社会とは、少なくとも国家が資本を否定することのない社会、むしろ国家が資本の発展を積極的に後押しする社会を指している。

こういう社会においては、国の支配が、土地の支配を基軸として成り立つ王侯貴族ではなく、官僚制を動かす政治家集団に委ねられるようになるのは確かだろう。その権力が三権分立のなかで機能するときに、近代国民国家は成立する。

したがってマルクスによる資本の規定は、あくまでも資本の構造を摘出したもので、資本主義そのものを指すわけではない。資本主義に「国家の存在が深く組み込まれている」というのは逆転した発想だと思われるが、国家が社会の基軸に資本を据えるところに資本主義の本質があることはまちがいない。

水野の指摘でおもしろいのは、中世の封建制から資本主義経済への移行が、17世紀の利子率低下と農民の実質賃金上昇によって促されたという点である。それによって「領主の側からすると、封建制のもとでは利益を得ることができなくなる」し、「結局、封建制から新しいシステムへと移行するしかなくなっていく」と水野は話している。何だか、江戸末期と似ているような気もする。

問題はそれと同じようなことが、現代の資本主義社会で起きていることだ、と水野はいう。これは政治経済システムの大転換を予兆させるできごとなのか。

萱野は「いわゆる国民国家の枠組みでは、もはや世界資本主義を担うような主体にはなれなくなった」といい「政治単位が主権国家をこえて統合されつつある」と断言している。

資本が国境を越え、グローバル化することによって、経済ばかりか、民族も文化も生活習慣も融合し、さらには国家自体もひとつのきちっとした枠組みを保てなくなってきたかのように思える。まさに溶融(メルトダウン)の時代を予感させる。

だが、世界共和国などを安易に想像するのはやめておこう。欧州連合(EU)のような、いわば町会のような連合体も、いまのところアジアで期待するのは無理なようだ。実際、EUにしても、国はなくなったわけではなく、しっかりと残っている。

国家が再編されるというのは、わずか70年ほど前の第2次世界大戦の時代、さらには最近の旧ユーゴスラヴィアなどの例をみてもわかるように、実際には戦争や流血の惨事をともなうものだ。先は何が起こるかわからない。それでも、できるなら戦争を避けたいと思うのは、ぼくだけではないだろう。

国民国家に替わる枠組みをといわれても、ぼくなどはどうしても帝国、ないしディスユートピアとしての世界共和国が頭に浮かんで、実際にはそう喜んではいられないような気がする。

『超マクロ展望 世界経済の真実』から学ぶこと(2) [時事]

日本が現在どういう位置におかれているかを確認したあと、水野和夫と萱野稔人は、それが長期的な資本主義の歴史において何を意味するかを探ろうとしている。

論点は多岐にわたるので、ここでもへえ〜と思ったところだけを抜き出しておきたい。

世界で資本主義のヘゲモニーが移転することについて、萱野はこんなふうにまとめている。

〈要するに、イタリア、オランダ、イギリス、アメリカと世界資本主義のヘゲモニーが移転していくなかで、そのつど生産拡大の局面があり、その後、それがいきづまると金融拡大の局面がある。そしてその金融拡大によって増殖された資本が、バブルのあとにもっといい投資先を見つけて、ヘゲモニーが移転する〉

まるでマネーがビヒモスのように君臨し、人はその波のなかで翻弄され、もがいているかのようにみえる。しかし、それは共同幻想だと、どこかで冷めていることも必要なのではないか。

それはともかくとして、この対談では、リーマン・ショック以降のアメリカが世界資本主義のヘゲモニーを失いつつあるとみられている。すると、次にヘゲモニーを握るのはどこなのか。

アメリカ流の資本主義は、もはや行き着くところまで行き着いている。それは現在、未来まで含め生活空間の隅々までに触手を伸ばし(たとえば保険とか先端医療を考えてみればよい)、また地上、海上だけでなく宇宙にまで光の輪を広げている。

しかし、そんなアメリカ資本主義に替わってヘゲモニーを握る国、あるいは地域が存在するのだろうか。

EU、中国にしてもアメリカに替わるとは考えにくいという点で、ふたりの意見は一致している。萱野は「今後はアメリカとヨーロッパの連合体が軍事と金融を牛耳って世界経済のルールを定め、中国の経済成長の果実を吸い上げるというシステム」ができあがる可能性が高いという。

つまり、生産、軍事、金融の中心地がばらばらになって、世界のヘゲモニーが分担されるという見方である。

その先の展望は何だか暗い。つまり世界資本主義が国民国家の単位を超えたものとなり、かつてのような「一億総中流」はなくなり、これまでの中産階級は没落して、「国境を越えて中国、中東、欧米のそれぞれでごく少数の富裕層とそうじゃない多数の人たち」が生まれるのだという。

そして、国民国家は単独では問題解決能力を失うので、「国連やそれに準じるような別の権威ある機関」が必要になってくるのだとも。

かつての資本主義は「少数の先進国の人間が、大多数の周辺の人たちから搾取できるという構造」のうえに成り立っていた。これからの世界は、1人あたりGDP4万ドル・クラスの先進国がむしろ成長を抑え、中国のような新興国が1人あたりGDPを5000ドルから1万5000ドルに伸ばしていくほうが、資源の制約面からいっても、地球としては平和なのではないかと水野は話している。

米中EUが共存して世界をリードしていくというのが、この対談の描く未来のシナリオのようだ。そして世界で活躍する企業(あるいは人)だけが成功を収め、そうでない人は没落するという、生存競争の厳しい現実も指摘される。

それはそのとおりだろう。しかし、どこかで反発したい気分も動く。ビヒモスのように動く世界資本主義の流れをくいとめる知恵を(一大悲劇に終わった社会主義の経験を踏まえながら)、どこかで人類は発現していかねばならないのではないか。それがどんなものであるかはわからないが、少数派であるぼくは、そんなふうに夢想する。

論点は多岐にわたるので、ここでもへえ〜と思ったところだけを抜き出しておきたい。

世界で資本主義のヘゲモニーが移転することについて、萱野はこんなふうにまとめている。

〈要するに、イタリア、オランダ、イギリス、アメリカと世界資本主義のヘゲモニーが移転していくなかで、そのつど生産拡大の局面があり、その後、それがいきづまると金融拡大の局面がある。そしてその金融拡大によって増殖された資本が、バブルのあとにもっといい投資先を見つけて、ヘゲモニーが移転する〉

まるでマネーがビヒモスのように君臨し、人はその波のなかで翻弄され、もがいているかのようにみえる。しかし、それは共同幻想だと、どこかで冷めていることも必要なのではないか。

それはともかくとして、この対談では、リーマン・ショック以降のアメリカが世界資本主義のヘゲモニーを失いつつあるとみられている。すると、次にヘゲモニーを握るのはどこなのか。

アメリカ流の資本主義は、もはや行き着くところまで行き着いている。それは現在、未来まで含め生活空間の隅々までに触手を伸ばし(たとえば保険とか先端医療を考えてみればよい)、また地上、海上だけでなく宇宙にまで光の輪を広げている。

しかし、そんなアメリカ資本主義に替わってヘゲモニーを握る国、あるいは地域が存在するのだろうか。

EU、中国にしてもアメリカに替わるとは考えにくいという点で、ふたりの意見は一致している。萱野は「今後はアメリカとヨーロッパの連合体が軍事と金融を牛耳って世界経済のルールを定め、中国の経済成長の果実を吸い上げるというシステム」ができあがる可能性が高いという。

つまり、生産、軍事、金融の中心地がばらばらになって、世界のヘゲモニーが分担されるという見方である。

その先の展望は何だか暗い。つまり世界資本主義が国民国家の単位を超えたものとなり、かつてのような「一億総中流」はなくなり、これまでの中産階級は没落して、「国境を越えて中国、中東、欧米のそれぞれでごく少数の富裕層とそうじゃない多数の人たち」が生まれるのだという。

そして、国民国家は単独では問題解決能力を失うので、「国連やそれに準じるような別の権威ある機関」が必要になってくるのだとも。

かつての資本主義は「少数の先進国の人間が、大多数の周辺の人たちから搾取できるという構造」のうえに成り立っていた。これからの世界は、1人あたりGDP4万ドル・クラスの先進国がむしろ成長を抑え、中国のような新興国が1人あたりGDPを5000ドルから1万5000ドルに伸ばしていくほうが、資源の制約面からいっても、地球としては平和なのではないかと水野は話している。

米中EUが共存して世界をリードしていくというのが、この対談の描く未来のシナリオのようだ。そして世界で活躍する企業(あるいは人)だけが成功を収め、そうでない人は没落するという、生存競争の厳しい現実も指摘される。

それはそのとおりだろう。しかし、どこかで反発したい気分も動く。ビヒモスのように動く世界資本主義の流れをくいとめる知恵を(一大悲劇に終わった社会主義の経験を踏まえながら)、どこかで人類は発現していかねばならないのではないか。それがどんなものであるかはわからないが、少数派であるぼくは、そんなふうに夢想する。

『超マクロ展望 世界経済の真実』から学ぶこと(1) [時事]

水野和夫・萱野稔人のこの対談には、いくつか目からうろこの落ちる「真実」が語られている。へえ〜と思ったところを何回かにわけて紹介しておきたい。

最近の経済について、水野が指摘するのは資源価格の高騰だ。新興国の台頭によって、先進国はいままでのように資源を安く手に入れることができなくなった。

水野はこう述べている。

〈リーマン・ショックの前、日本では02年から07年の6年間にわたっていざなぎ景気を超える長期の景気拡大が実現しましたが、にもかかわらず国民の所得は増えませんでした。それは交易条件が悪化したことで原材料費が高くついてしまうようになったため、売り上げが伸びても人件費に回せなくなったからです〉

原材料費が高くなっても企業はそのコストを製品に上乗せすることができず、それで人件費を削らざるをえなくなったというわけだ。90年代半ばから派遣社員や契約社員が増えるのは、そのためだ。

70年代初めの石油ショックのときとちがって、原材料費の高騰を製品価格に上乗せできなくなったのは、新興国の台頭にともなうグローバルな競争の激化が背景にある。そもそも原材料費が高騰したのも、新興国が台頭した波及効果ともいえる。

ふり返ってみれば、90年代というのは、日本全国で昔ながらの商店街が軒並みにシャッターをおろし、多くの中小企業が生き残れなくなり、農業では減反政策が推し進められるといった時代だったという印象が強い。大企業でもリストラが進んだ。

先進国の実物経済に元気がなくなり、それに代わってのしてきたのが金融経済だった。

世界の余剰マネーがウォール街に集まるという金融システムを築くことで、アメリカは「金融帝国」となったと水野は指摘する。そのマネーがいっぽうで新興国に流れ、もういっぽうでアメリカ国内のITバブルや住宅バブルを生んでいくことになった。

石油価格の決定権もOPEC(石油輸出国機構)から離れて、WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)先物市場のほうへと移っていく。江戸時代、大坂の先物米市場が、日本全国の米相場を決めたのと同じだ。石油はこうして金融商品化されたと水野は指摘している。

9・11後のイラク戦争について、萱野がおもしろい指摘をしている。アメリカがイラクに戦争を仕掛けたのは、何もイラクの石油がほしかったからではなく、WTIに代表される石油価格決定システムを守るためだったというのだ。フセインはアメリカ中心の石油価格決定システムから離脱しようとしていた。

萱野はこう話している。

〈要するに、イラク戦争というのは、イラクにある石油利権を植民地主義的に囲い込むための戦争だったのではなく、ドルを基軸としてまわっている国際石油市場のルールを守るための戦争だったんですね〉

このあたりの指摘もおもしろかった。

しかし、アメリカの「金融帝国」がほころびはじめたことは、リーマン・ショック以来の金融バブルの崩壊をみてもあきらかだろう。

そのあたりのことを萱野はこう話している。

〈そうですね。アメリカは中国やサウジアラビアなど、新興国や資源国に国債を買ってもらわないと自分たちの財政政策がまったくできない状況になっていますから。しかもここまで赤字が増えてしまうと「買ってください」と言っておきながら他方で「おれのルールに従え」とは言えなくなってきますよね。では今後、だれが新しいルールの策定者となっていくのか。ルールを策定するということは、要するに自分たちに有利なルールを策定するということです。それがEUになるのか、中国になるのか、あるいはEU・中国の連合になるのか〉

先のことはわからない。

だが、いま言えることは日本の経済が、新興国の中国と、金融帝国のアメリカに挟み撃ちされて、もがいているということである。

最近の経済について、水野が指摘するのは資源価格の高騰だ。新興国の台頭によって、先進国はいままでのように資源を安く手に入れることができなくなった。

水野はこう述べている。

〈リーマン・ショックの前、日本では02年から07年の6年間にわたっていざなぎ景気を超える長期の景気拡大が実現しましたが、にもかかわらず国民の所得は増えませんでした。それは交易条件が悪化したことで原材料費が高くついてしまうようになったため、売り上げが伸びても人件費に回せなくなったからです〉

原材料費が高くなっても企業はそのコストを製品に上乗せすることができず、それで人件費を削らざるをえなくなったというわけだ。90年代半ばから派遣社員や契約社員が増えるのは、そのためだ。

70年代初めの石油ショックのときとちがって、原材料費の高騰を製品価格に上乗せできなくなったのは、新興国の台頭にともなうグローバルな競争の激化が背景にある。そもそも原材料費が高騰したのも、新興国が台頭した波及効果ともいえる。

ふり返ってみれば、90年代というのは、日本全国で昔ながらの商店街が軒並みにシャッターをおろし、多くの中小企業が生き残れなくなり、農業では減反政策が推し進められるといった時代だったという印象が強い。大企業でもリストラが進んだ。

先進国の実物経済に元気がなくなり、それに代わってのしてきたのが金融経済だった。

世界の余剰マネーがウォール街に集まるという金融システムを築くことで、アメリカは「金融帝国」となったと水野は指摘する。そのマネーがいっぽうで新興国に流れ、もういっぽうでアメリカ国内のITバブルや住宅バブルを生んでいくことになった。

石油価格の決定権もOPEC(石油輸出国機構)から離れて、WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)先物市場のほうへと移っていく。江戸時代、大坂の先物米市場が、日本全国の米相場を決めたのと同じだ。石油はこうして金融商品化されたと水野は指摘している。

9・11後のイラク戦争について、萱野がおもしろい指摘をしている。アメリカがイラクに戦争を仕掛けたのは、何もイラクの石油がほしかったからではなく、WTIに代表される石油価格決定システムを守るためだったというのだ。フセインはアメリカ中心の石油価格決定システムから離脱しようとしていた。

萱野はこう話している。

〈要するに、イラク戦争というのは、イラクにある石油利権を植民地主義的に囲い込むための戦争だったのではなく、ドルを基軸としてまわっている国際石油市場のルールを守るための戦争だったんですね〉

このあたりの指摘もおもしろかった。

しかし、アメリカの「金融帝国」がほころびはじめたことは、リーマン・ショック以来の金融バブルの崩壊をみてもあきらかだろう。

そのあたりのことを萱野はこう話している。

〈そうですね。アメリカは中国やサウジアラビアなど、新興国や資源国に国債を買ってもらわないと自分たちの財政政策がまったくできない状況になっていますから。しかもここまで赤字が増えてしまうと「買ってください」と言っておきながら他方で「おれのルールに従え」とは言えなくなってきますよね。では今後、だれが新しいルールの策定者となっていくのか。ルールを策定するということは、要するに自分たちに有利なルールを策定するということです。それがEUになるのか、中国になるのか、あるいはEU・中国の連合になるのか〉

先のことはわからない。

だが、いま言えることは日本の経済が、新興国の中国と、金融帝国のアメリカに挟み撃ちされて、もがいているということである。

こんな裁判員制度でいいの? [時事]

こんなことを書くと、いまの日本社会では暗黙のうちに身を危険にさらしかねないが、きのう横浜地裁で開かれた裁判員裁判で、初の死刑判決が出されたのを知って、りつぜんとした。

けさの朝日新聞は、きのうの裁判について、こう書いている。

〈死刑判決に向き合った市民が増え、体験が地域や世代にまたがって市民の間に共有されれば、大事なことは「お上」に任せきりにしがちな社会のあり方を変えていく可能性を秘める〉

よくわからない言い方だが、新聞・テレビを含めて、マスコミの論調は、基本的にはこうした方向で固められているとみてよいのだろう。つまり、たいへんけっこうというわけだ。

日本の裁判員裁判は、殺人や傷害致死、強盗致死、放火など重大な刑事犯罪だけが対象とされている。軽犯罪や民事、政治事件、労働問題はあつかわない。

だから朝日の記事にあるように「死刑判決に向き合った市民が増え」というのは、まさに日本の裁判員制度の実態からして、これからそのとおりになることが予想される。

つまり死刑を下す市民を増やすことが、裁判員制度の目的だともとれるのだ。逆に重大な犯罪に死刑を下せないような市民は、市民として失格だとも受けとめられかねない。

記事は「[死刑判決に向き合った]体験が地域や世代にまたがって市民の間に共有され」と書いているが、終生の守秘義務を定めた現行の制度では、その体験を公表してはならないことになっているから(違犯すると6カ月以下の懲役、または50万円の罰金)、これ自体矛盾した言い方である。

それよりも、むしろ記事が暗黙に主張しているのは、死刑の存在をちらつかせることによって、一億総監視社会の風潮を強めるべきだと主張しているようにみえる。

「大事なことは『お上』に任せきりにしがちな社会のあり方を変えていく可能性を秘める」というのもへんな言い方だ。「大事なこと」とは殺人事件のことだろうか。むしろ逆なのではないだろうか。お上が殺人事件といった「大事なこと」にますますかかわらないですむようにするのが、裁判員裁判なのではないのか。

殺人事件はたしかに理不尽だ。しかし、凶悪な殺人事件が増えているのは、それだけ社会が病んでいるからでもある。どんどん社会をへんな方向に進ませながら、いっぽうで一億総監視社会をつくり、市民を動員して、凶悪な犯罪に対してみずから死刑を宣告させるというのが、はたしてただしい世の中のあり方なのだろうか。

今回の事件も、新聞によると「覚醒剤の密輸入や密売の利権を手に入れるための殺害」で、「生きたまま首を電動ノコギリで切る」という残虐な手口によって、「尊い2人の生命」を奪い、海中や山中に切断した遺体をばらまいたことが、死刑に値すると判断された。ただ、犯人の残虐性を強調するこのストーリーは、被告を死刑に追いこむために、あまりにうまくつくられすぎているような気もする。

犯人が残虐ではないというのではない。たしかに残虐な男にちがいない。それでも、彼がなぜ2人の命を奪ってカネを得ようとしたのか、そのカネはいったいどこにあったのか、犯行は単独犯で背後関係はほんとうにないのか、なぜ電動ノコといっためちゃくちゃな殺害方法におよんだのか、加害者と被害者はどういう関係にあったのか、奪ったカネで男はなぜ覚醒剤を密輸入したり、密売の利権を手に入れようとしたりしたのか、またそんなことがはたして可能だったのか──思いつくだけでも、そんな疑問が次々と浮かぶ。

同時に、この犯人を極刑に処しただけで、肝心の覚醒剤や麻薬の問題が解決できるのかというと、それは等閑に付されている。問題は「死刑」そのものより、そちらの問題にあるはずなのに、「お上」からは、そのあたりの対策をどうするかという声はちっとも聞こえてこない。朝日新聞の記事にあるように、裁判員制度が「『お上』に任せきりにしがちな社会のあり方を変えていく可能性を秘める」とはちっとも思えないのだ。

いまの裁判は3日か4日で判決が出されるという。裁判員の負担はせいぜい1日6時間で、日当8000円と交通費が支給される。裁判のシナリオは昔とちがって「公判前整理手続き」で決められているから、裁判員は3日か4日裁判所に顔を出して、裁判官と評議して判決をくだせばいいことになっている。これでは多少の「市民感覚」とやらは反映されるにちがいないが、けっきょくは最初のシナリオどおり、ことが運ぶ。むしろ、こういう事件に直面することの少ない良識的な「市民」は、国の思惑どおり、より厳罰主義で臨むだろう。

ほんとうは3日や4日では何もわからないのだ。犯人のことも被害者のことも、実際に裏社会でどういうことが起きていたのかも、犯人がどういう育ち方をし、どういう経過で犯行におよんだのかも、まるでつくられた映画のようにしか、わからない。そのなかで、被告に死刑判決をくだすのだ。

死刑というのは、その人間を殺すということにほかならない。裁判長は裁判をしめくくるにあたって「裁判所としては、控訴を勧めたい」と異例の発言をしたという。被告が控訴すれば、事件は高裁で争われることになる。

おそらく裁判官が控訴を勧めたのは、初の死刑判断をくだした裁判員の心理的負担を軽減するためだろう。しかし、よほどの新たな証拠がでないかぎり、市民感覚をくんでくだされた死刑判決を高裁がくつがえす可能性はまずないだろう。そうなれば「市民」を無視することになるからである。こうして、たとえ形式上、裁判官が控訴を促したとしても、実質的には第1審の裁判員裁判で死刑がきまるケースが増えてくるにちがいない。

一般市民までが裁判で人を殺さなければならない、いやな時代がやってきた。それを市民の義務だというのなら、そんな義務など、ごめんこうむりたい。むしろ事件をきちんと分析し、理不尽な犯罪を少なくしようとしない国の無作為こそが問題なのだ。

現在の裁判員制度は、市民による裁判員だけで有罪か無罪かをきめる陪審制ではなく、裁判官の指導のもとで市民に被告の量刑をきめさせるかたちになっている。これは一種の見せしめ裁判である。

裁判員制度はやはりおかしい。これは国と司法、法曹界、マスコミが一体となって、有無を言わずにつくりあげた悪制度である。裁判員は勝手に召集され、それを忌避した場合には、よほどの理由がないかぎり、罰則が科せられる。国会議員や大臣、司法関係者、弁護士、警察官、自衛官は裁判員に選ばれないというのも考えてみれば不思議である。しかも、裁判員には裁判官や弁護士にはない終生の守秘義務が課せられ、これに違犯した場合は、法律にしたがって罰せられる。

こんな理不尽な制度は、早急にあらためるべきだ。

けさの朝日新聞は、きのうの裁判について、こう書いている。

〈死刑判決に向き合った市民が増え、体験が地域や世代にまたがって市民の間に共有されれば、大事なことは「お上」に任せきりにしがちな社会のあり方を変えていく可能性を秘める〉

よくわからない言い方だが、新聞・テレビを含めて、マスコミの論調は、基本的にはこうした方向で固められているとみてよいのだろう。つまり、たいへんけっこうというわけだ。

日本の裁判員裁判は、殺人や傷害致死、強盗致死、放火など重大な刑事犯罪だけが対象とされている。軽犯罪や民事、政治事件、労働問題はあつかわない。

だから朝日の記事にあるように「死刑判決に向き合った市民が増え」というのは、まさに日本の裁判員制度の実態からして、これからそのとおりになることが予想される。

つまり死刑を下す市民を増やすことが、裁判員制度の目的だともとれるのだ。逆に重大な犯罪に死刑を下せないような市民は、市民として失格だとも受けとめられかねない。

記事は「[死刑判決に向き合った]体験が地域や世代にまたがって市民の間に共有され」と書いているが、終生の守秘義務を定めた現行の制度では、その体験を公表してはならないことになっているから(違犯すると6カ月以下の懲役、または50万円の罰金)、これ自体矛盾した言い方である。

それよりも、むしろ記事が暗黙に主張しているのは、死刑の存在をちらつかせることによって、一億総監視社会の風潮を強めるべきだと主張しているようにみえる。

「大事なことは『お上』に任せきりにしがちな社会のあり方を変えていく可能性を秘める」というのもへんな言い方だ。「大事なこと」とは殺人事件のことだろうか。むしろ逆なのではないだろうか。お上が殺人事件といった「大事なこと」にますますかかわらないですむようにするのが、裁判員裁判なのではないのか。

殺人事件はたしかに理不尽だ。しかし、凶悪な殺人事件が増えているのは、それだけ社会が病んでいるからでもある。どんどん社会をへんな方向に進ませながら、いっぽうで一億総監視社会をつくり、市民を動員して、凶悪な犯罪に対してみずから死刑を宣告させるというのが、はたしてただしい世の中のあり方なのだろうか。

今回の事件も、新聞によると「覚醒剤の密輸入や密売の利権を手に入れるための殺害」で、「生きたまま首を電動ノコギリで切る」という残虐な手口によって、「尊い2人の生命」を奪い、海中や山中に切断した遺体をばらまいたことが、死刑に値すると判断された。ただ、犯人の残虐性を強調するこのストーリーは、被告を死刑に追いこむために、あまりにうまくつくられすぎているような気もする。

犯人が残虐ではないというのではない。たしかに残虐な男にちがいない。それでも、彼がなぜ2人の命を奪ってカネを得ようとしたのか、そのカネはいったいどこにあったのか、犯行は単独犯で背後関係はほんとうにないのか、なぜ電動ノコといっためちゃくちゃな殺害方法におよんだのか、加害者と被害者はどういう関係にあったのか、奪ったカネで男はなぜ覚醒剤を密輸入したり、密売の利権を手に入れようとしたりしたのか、またそんなことがはたして可能だったのか──思いつくだけでも、そんな疑問が次々と浮かぶ。

同時に、この犯人を極刑に処しただけで、肝心の覚醒剤や麻薬の問題が解決できるのかというと、それは等閑に付されている。問題は「死刑」そのものより、そちらの問題にあるはずなのに、「お上」からは、そのあたりの対策をどうするかという声はちっとも聞こえてこない。朝日新聞の記事にあるように、裁判員制度が「『お上』に任せきりにしがちな社会のあり方を変えていく可能性を秘める」とはちっとも思えないのだ。

いまの裁判は3日か4日で判決が出されるという。裁判員の負担はせいぜい1日6時間で、日当8000円と交通費が支給される。裁判のシナリオは昔とちがって「公判前整理手続き」で決められているから、裁判員は3日か4日裁判所に顔を出して、裁判官と評議して判決をくだせばいいことになっている。これでは多少の「市民感覚」とやらは反映されるにちがいないが、けっきょくは最初のシナリオどおり、ことが運ぶ。むしろ、こういう事件に直面することの少ない良識的な「市民」は、国の思惑どおり、より厳罰主義で臨むだろう。

ほんとうは3日や4日では何もわからないのだ。犯人のことも被害者のことも、実際に裏社会でどういうことが起きていたのかも、犯人がどういう育ち方をし、どういう経過で犯行におよんだのかも、まるでつくられた映画のようにしか、わからない。そのなかで、被告に死刑判決をくだすのだ。

死刑というのは、その人間を殺すということにほかならない。裁判長は裁判をしめくくるにあたって「裁判所としては、控訴を勧めたい」と異例の発言をしたという。被告が控訴すれば、事件は高裁で争われることになる。

おそらく裁判官が控訴を勧めたのは、初の死刑判断をくだした裁判員の心理的負担を軽減するためだろう。しかし、よほどの新たな証拠がでないかぎり、市民感覚をくんでくだされた死刑判決を高裁がくつがえす可能性はまずないだろう。そうなれば「市民」を無視することになるからである。こうして、たとえ形式上、裁判官が控訴を促したとしても、実質的には第1審の裁判員裁判で死刑がきまるケースが増えてくるにちがいない。

一般市民までが裁判で人を殺さなければならない、いやな時代がやってきた。それを市民の義務だというのなら、そんな義務など、ごめんこうむりたい。むしろ事件をきちんと分析し、理不尽な犯罪を少なくしようとしない国の無作為こそが問題なのだ。

現在の裁判員制度は、市民による裁判員だけで有罪か無罪かをきめる陪審制ではなく、裁判官の指導のもとで市民に被告の量刑をきめさせるかたちになっている。これは一種の見せしめ裁判である。

裁判員制度はやはりおかしい。これは国と司法、法曹界、マスコミが一体となって、有無を言わずにつくりあげた悪制度である。裁判員は勝手に召集され、それを忌避した場合には、よほどの理由がないかぎり、罰則が科せられる。国会議員や大臣、司法関係者、弁護士、警察官、自衛官は裁判員に選ばれないというのも考えてみれば不思議である。しかも、裁判員には裁判官や弁護士にはない終生の守秘義務が課せられ、これに違犯した場合は、法律にしたがって罰せられる。

こんな理不尽な制度は、早急にあらためるべきだ。