最後の1日──南インドお気楽ツアー(8) [旅]

2月26日(月)

アレッピのバックウォーター(水郷)に停泊したクルーズ船の部屋に籠もって、おとなしくしています。胃腸の具合はまだ元に戻っていません。日が昇るのをみにいく気力もありませんでした。

朝も食べられず、8時すぎに下船しました。優雅な船旅を楽しめなかったのは、いかにも残念でした。

船着場で待っているバスに乗り込み、北のコーチン(コチとも)に向かいます。バスはアラビア海沿いに走ります。

9時半ごろコーチンに到着。正確にいうと、コーチンのなかでもフォート・コーチンと呼ばれる地区です。

アラビア海に面するコーチンは古くから貿易港として栄え、古代ローマ人やアラブ商人も訪れていたそうです。近世にはいると西洋の植民地となります。最初はポルトガル、次にオランダが支配しました。

コーチンにはキリスト教の人もイスラム教の人も多い、とガイドさんがいいます。大きな教会が立っていました。どこかインド風なのがおもしろいですね。

バスを降りたあたりには、古い西洋風の建物が残っていて、ホテルなども多いようです。

最初に向かったのが聖フランシス教会です。元はポルトガル人が建てたカトリック教会ですが、オランダ人がコーチンを占拠したあとはプロテスタントの教会に変わりました。

その内部はわりあい質素です。

この教会がなぜ有名かというと、1524年12月にヴァスコ・ダ・ガマがコーチンで亡くなったとき、その墓がつくられたのが、この礼拝堂だったからです。ガマの遺骸は14年後に本国ポルトガルに運ばれますが、最初につくられた墓地は、いまも教会のなかに保存されています。

ちなみに、ガマが喜望峰、アフリカ東海岸を経て、インド南部のカリカット(カレクト)に到着したのは1498年のことです。これが、ポルトガルによる「インド航路」発見の端緒となりました。

ガマの生涯は、アラビア海から現在のインドネシアに広がるイスラム勢力を排除し(自身は一種の「十字軍」と考えていました)、インドに交易の拠点を築くことに費やされます。

ガマ自身は3回インドに航海しています。そのころコーチンは香料の積み出し港になっていました。ゴアにポルトガルの要塞が築かれました。

そして3回目の航海となった1524年にコーチンで客死するわけです。それから18年後の1542年にイエズス会のフランシスコ・ザビエルがゴアに到着、コーチンでも布教をはじめています。

その後、インドにはオランダやフランスが進出し、最後はイギリスが他の勢力を排して、全インドを植民地に組み込んでいくことになります。とりわけイギリス東インド会社は、インドをむさぼり尽くしたといっても過言ではないでしょう。

聖フランシス教会を見たあとは、歩いて海岸に出ました。前はアラビア海ですね。

網を海に沈めて、ロープで引き上げ、魚をとるのは、このあたり独特の漁法で、「チャイニーズ・フィッシング・ネット」というそうです。海岸沿いには屋台が並び、魚も売っています。ガイドさんがいろいろと説明してくれるのですが、体調の悪いぼくはもうろうとしています。

昼食の海鮮料理もほとんど食べられませんでした。

地元のスーパーに寄って、おみやげを買い、そのあと香辛料や宝石、衣料品などを売っている商店街にも訪れたのですが、ついていくのがせいいっぱいです。

あとで調べると、この商店街は「ユダヤ人町」と呼ばれていたことがわかります。ローマ帝国に国を滅ぼされたユダヤ人が、はるか南インドまでやってきて、この町で香辛料交易に従事していたといいます。シナゴーグも立っているようですが、いまはユダヤ人の姿を見かけることはありません。

最後に訪れたのが、カタカリダンスというコーチンの伝統舞踊が演じられる劇場でした。イギリスのチャールズ皇太子(現国王)夫妻も2019年のインド訪問のさい、ここを訪れたといいます。

劇場はすいていて、舞台を見たのはツアーのメンバー13人だけでしたが、おかげで二人の役者さんが化粧をするところから見ることができました。

舞台は二部構成です。

最初はひとりの役者さんが、目や眉の動きで愛や悲しみ、怒り、驚きなど9つの感情を表現します。見得を切るようなところもあって、ユーモラスで迫力のある舞台でした。

次はヒンドゥーの古代叙事詩「バーガヴァタプラナー」の一節で、ふたりの役者さんが登場します。

ケララの王子ジャヤンタに恋をした羅刹女(らせつにょ)は美女に化けて王子を誘惑しますが、王子に姿を見破られて、一刀のもとに切り捨てられます。最後は鋭い叫びを発して舞台を退場するのですが、その叫び声がすごかったので、びっくり仰天しました。

記念撮影に応じてくれたのにも感激しました。

短いインドツアーもこれで終わりです。われわれはコーチン空港からシンガポール経由で日本に戻ります。

旅をすると思い出が増えます。どんなに短い旅であっても、遠くにあったはずのその国の光景が、自分のからだや心にしみついて、忘れられなくなります。インドもそんな国のひとつでした。世界は広い。インドは深いです。

アレッピのバックウォーター(水郷)に停泊したクルーズ船の部屋に籠もって、おとなしくしています。胃腸の具合はまだ元に戻っていません。日が昇るのをみにいく気力もありませんでした。

朝も食べられず、8時すぎに下船しました。優雅な船旅を楽しめなかったのは、いかにも残念でした。

船着場で待っているバスに乗り込み、北のコーチン(コチとも)に向かいます。バスはアラビア海沿いに走ります。

9時半ごろコーチンに到着。正確にいうと、コーチンのなかでもフォート・コーチンと呼ばれる地区です。

アラビア海に面するコーチンは古くから貿易港として栄え、古代ローマ人やアラブ商人も訪れていたそうです。近世にはいると西洋の植民地となります。最初はポルトガル、次にオランダが支配しました。

コーチンにはキリスト教の人もイスラム教の人も多い、とガイドさんがいいます。大きな教会が立っていました。どこかインド風なのがおもしろいですね。

バスを降りたあたりには、古い西洋風の建物が残っていて、ホテルなども多いようです。

最初に向かったのが聖フランシス教会です。元はポルトガル人が建てたカトリック教会ですが、オランダ人がコーチンを占拠したあとはプロテスタントの教会に変わりました。

その内部はわりあい質素です。

この教会がなぜ有名かというと、1524年12月にヴァスコ・ダ・ガマがコーチンで亡くなったとき、その墓がつくられたのが、この礼拝堂だったからです。ガマの遺骸は14年後に本国ポルトガルに運ばれますが、最初につくられた墓地は、いまも教会のなかに保存されています。

ちなみに、ガマが喜望峰、アフリカ東海岸を経て、インド南部のカリカット(カレクト)に到着したのは1498年のことです。これが、ポルトガルによる「インド航路」発見の端緒となりました。

ガマの生涯は、アラビア海から現在のインドネシアに広がるイスラム勢力を排除し(自身は一種の「十字軍」と考えていました)、インドに交易の拠点を築くことに費やされます。

ガマ自身は3回インドに航海しています。そのころコーチンは香料の積み出し港になっていました。ゴアにポルトガルの要塞が築かれました。

そして3回目の航海となった1524年にコーチンで客死するわけです。それから18年後の1542年にイエズス会のフランシスコ・ザビエルがゴアに到着、コーチンでも布教をはじめています。

その後、インドにはオランダやフランスが進出し、最後はイギリスが他の勢力を排して、全インドを植民地に組み込んでいくことになります。とりわけイギリス東インド会社は、インドをむさぼり尽くしたといっても過言ではないでしょう。

聖フランシス教会を見たあとは、歩いて海岸に出ました。前はアラビア海ですね。

網を海に沈めて、ロープで引き上げ、魚をとるのは、このあたり独特の漁法で、「チャイニーズ・フィッシング・ネット」というそうです。海岸沿いには屋台が並び、魚も売っています。ガイドさんがいろいろと説明してくれるのですが、体調の悪いぼくはもうろうとしています。

昼食の海鮮料理もほとんど食べられませんでした。

地元のスーパーに寄って、おみやげを買い、そのあと香辛料や宝石、衣料品などを売っている商店街にも訪れたのですが、ついていくのがせいいっぱいです。

あとで調べると、この商店街は「ユダヤ人町」と呼ばれていたことがわかります。ローマ帝国に国を滅ぼされたユダヤ人が、はるか南インドまでやってきて、この町で香辛料交易に従事していたといいます。シナゴーグも立っているようですが、いまはユダヤ人の姿を見かけることはありません。

最後に訪れたのが、カタカリダンスというコーチンの伝統舞踊が演じられる劇場でした。イギリスのチャールズ皇太子(現国王)夫妻も2019年のインド訪問のさい、ここを訪れたといいます。

劇場はすいていて、舞台を見たのはツアーのメンバー13人だけでしたが、おかげで二人の役者さんが化粧をするところから見ることができました。

舞台は二部構成です。

最初はひとりの役者さんが、目や眉の動きで愛や悲しみ、怒り、驚きなど9つの感情を表現します。見得を切るようなところもあって、ユーモラスで迫力のある舞台でした。

次はヒンドゥーの古代叙事詩「バーガヴァタプラナー」の一節で、ふたりの役者さんが登場します。

ケララの王子ジャヤンタに恋をした羅刹女(らせつにょ)は美女に化けて王子を誘惑しますが、王子に姿を見破られて、一刀のもとに切り捨てられます。最後は鋭い叫びを発して舞台を退場するのですが、その叫び声がすごかったので、びっくり仰天しました。

記念撮影に応じてくれたのにも感激しました。

短いインドツアーもこれで終わりです。われわれはコーチン空港からシンガポール経由で日本に戻ります。

旅をすると思い出が増えます。どんなに短い旅であっても、遠くにあったはずのその国の光景が、自分のからだや心にしみついて、忘れられなくなります。インドもそんな国のひとつでした。世界は広い。インドは深いです。

インドに見放される──南インドお気楽ツアー(7) [旅]

2月25日(日)

モーニングコールがなく、6時にホテルのスタッフが「6時ですよ」と呼びにきました。しかし、なぜか6時半集合と思って、のんびりしていたのがまちがいのもとでした。6時半にロビーに行きますが、すでにだれもいません。どうやら集合時間は6時10分だったようです。

コモリン岬で朝日が昇るのを見ることになっています。6時半は日がのぼる時間でした。

あわてて砂浜にでて、海岸の展望台をめざしました。展望台にのぼると、戻ってくるツアーの一行と出会います。聞くと、この日はくもっていて6時半の朝日が見えなかったといいます。しかし、ふとふり返ると、雲のあいだから、朝日がのぼってくるのが見えたのです。

きょうもいい天気になりそうです。

食事をすませ、バスは8時の出発です。

すぐにのんびりした風景が広がって、何だかほっとします。はじめて出会う風景のはずなのに、昔どこかで見たような感覚に襲われるのがふしぎです。

まもなくケララ州にはいります。アラビア海に面したインド南西部の州で、ここではタミル語ではなくマラヤーラム語が話されているとか。

海岸沿いにはヤシの畑、東側には西ガーツ山脈の大きな山が連なります。

ケララにはいると英語表記が増え、教会も多くなります。ケララ州の人口は3500万人で、ヒンドゥー教徒が人口の30%、イスラム教徒が25%、キリスト教徒が20%を占めているといいます。

インドは貧困というイメージはもう過去のものといっていいのではないでしょうか。日曜のせいか、広場でクリケットをやっている人を多く見かけました。

トリヴァンドラムという大きな町にはいりました。ここはケララ州の州都で、かつてはトリヴァンドラム藩王国の都でした。

きょうはポンガルと呼ばれる大きな祭があるということで、インド各地から多くの人が集まってきています。バスや車も多い。マンションやショッピングモールも数多くつくられています。

ケララ州では高速道路が建設中です。これが完成すれば、ムンバイまで1700キロの高速道路がつながるといいます。

昼はホテル内のレストランで。デザートつきの豪華版でしたが、このころから情けないことに、ぼくの胃腸がインド料理を受けつけなくなってきます。

本日の目的地アレッピには15時に到着。ところが、船着場までの道路が工事のため通行止めで、バスが立ち往生してしまいます。急きょ、リクシャーに乗り換えます。

ようやく午後4時すぎにバックウォーター(水郷)の船着場に到着しました。

このころ、ぼくはすっかり体調を崩し、ダウン状態です。ツアーの面々は3組に分かれて、それぞれハウスボートに乗り込みます。

ぼくも船に乗るものの、二人部屋の船室に閉じこもったままで、水郷の景色を楽しむどころではありませんでした。

そこで、つれあいの撮った写真で、いわゆるバックウォーターの風景を再現してみようというわけです。

せっかくのハイライトなのに、返す返すも残念です。

夕日が沈んでいきます。きょうはこの船のなかで1泊です。

モーニングコールがなく、6時にホテルのスタッフが「6時ですよ」と呼びにきました。しかし、なぜか6時半集合と思って、のんびりしていたのがまちがいのもとでした。6時半にロビーに行きますが、すでにだれもいません。どうやら集合時間は6時10分だったようです。

コモリン岬で朝日が昇るのを見ることになっています。6時半は日がのぼる時間でした。

あわてて砂浜にでて、海岸の展望台をめざしました。展望台にのぼると、戻ってくるツアーの一行と出会います。聞くと、この日はくもっていて6時半の朝日が見えなかったといいます。しかし、ふとふり返ると、雲のあいだから、朝日がのぼってくるのが見えたのです。

きょうもいい天気になりそうです。

食事をすませ、バスは8時の出発です。

すぐにのんびりした風景が広がって、何だかほっとします。はじめて出会う風景のはずなのに、昔どこかで見たような感覚に襲われるのがふしぎです。

まもなくケララ州にはいります。アラビア海に面したインド南西部の州で、ここではタミル語ではなくマラヤーラム語が話されているとか。

海岸沿いにはヤシの畑、東側には西ガーツ山脈の大きな山が連なります。

ケララにはいると英語表記が増え、教会も多くなります。ケララ州の人口は3500万人で、ヒンドゥー教徒が人口の30%、イスラム教徒が25%、キリスト教徒が20%を占めているといいます。

インドは貧困というイメージはもう過去のものといっていいのではないでしょうか。日曜のせいか、広場でクリケットをやっている人を多く見かけました。

トリヴァンドラムという大きな町にはいりました。ここはケララ州の州都で、かつてはトリヴァンドラム藩王国の都でした。

きょうはポンガルと呼ばれる大きな祭があるということで、インド各地から多くの人が集まってきています。バスや車も多い。マンションやショッピングモールも数多くつくられています。

ケララ州では高速道路が建設中です。これが完成すれば、ムンバイまで1700キロの高速道路がつながるといいます。

昼はホテル内のレストランで。デザートつきの豪華版でしたが、このころから情けないことに、ぼくの胃腸がインド料理を受けつけなくなってきます。

本日の目的地アレッピには15時に到着。ところが、船着場までの道路が工事のため通行止めで、バスが立ち往生してしまいます。急きょ、リクシャーに乗り換えます。

ようやく午後4時すぎにバックウォーター(水郷)の船着場に到着しました。

このころ、ぼくはすっかり体調を崩し、ダウン状態です。ツアーの面々は3組に分かれて、それぞれハウスボートに乗り込みます。

ぼくも船に乗るものの、二人部屋の船室に閉じこもったままで、水郷の景色を楽しむどころではありませんでした。

そこで、つれあいの撮った写真で、いわゆるバックウォーターの風景を再現してみようというわけです。

せっかくのハイライトなのに、返す返すも残念です。

夕日が沈んでいきます。きょうはこの船のなかで1泊です。

インド最南端コモリン岬へ──南インドお気楽ツアー(6) [旅]

2月24日(土)

8時20分にマドゥライのホテルを出発し、バスでインド最南端のカーニャクマリへ向かいます。6時間の長い移動になる予定です。

その前に腹ごしらえ。朝からちょっと食べ過ぎかもしれません。

ヴァイガイ川のほとりを走ります。牛をつれた男たちが手を振ってくれます。

15分ほど走ったところで、ガイドさんからマイクで「木村さん」と呼びかけられて、びっくりしました。

なんでも、ホテルから部屋に忘れ物があるという連絡がはいったとのこと。よく聞くと、つれあいのカメラ用充電器です。出るときに忘れ物がないよう気をつけたつもりなのに、コンセントにつけっぱなしにしたままでした。

ホテルに戻るわけにはいきません。いろいろやりとりして、コーチン空港に充電器を送りましょうという話になったので、ひと安心。ところがきょうは土曜、明日は日曜なので郵送ができないことがわかります。

諦めるしかないかと思ったところ、今度南インドに来る日本人のガイドさんがいるので、ホテルで引き取って、日本まで持って帰るよう手配しますとのこと。ガイドさんの親切さに感動しました。それから1カ月たったいま、忘れ物の充電器はまだ届いていませんが、善意を信じて待つことにしましょう。

バスは走りつづけます。郊外には大きな工場もできています。インドの経済発展はめざましいといえるでしょう。

次第に農村地帯へはいると、ヤシ林が多くなってきます。

道端にちいさなお堂があり、金色の神さまがすっくと立っていました。これはシヴァ神の息子で、人気のあるガネーシャですね。

途中、道端のレストランで昼食をとります。バナナの葉っぱの上にカレーで味つけした野菜やご飯、チャパティなどが並びます。

進行方向の右側に山脈が見えてきました。おそらく西ガーツ山脈の東側が見えているものと思われます。道路の両側にはバナナ畑やヤシの森が連なっています。

このあたり、電力発電用の風車が数多く立ち並んでいます。インド最南端へと向かう高速道路は整備され、バスも快調に飛ばします。

カーニャクマリのホテルに到着したのは午後2時でした。カーニャクマリの「クマリ」は女神クマリを指すそうです。ここにはクマリにちなんだ通称コモリン岬があります。

旅程表では夕方にコモリン岬を散策することになっていました。それまで少し時間があります。ホテルにプールがあったので、お調子者のぼくは少し泳がせてもらいました。

地図でみると、コモリン岬はベンガル湾とインド洋、アラビア海が合流する手展にあります。そのこと自体ロマンチックな思いをかきたてるのかもしれません。ヒンドゥー教徒にとって、ここは聖地になっており、大勢の人が巡礼に訪れるそうです。

じっさい、きょうは土曜日ということもあって、学校の生徒を含め、じつに多くの人がやってきています。海岸沿いに店も立ち並んでいて、観光地といえば観光地なのですが。

写真はガンディ記念堂です。マハトマ・ガンディの遺灰の一部は、ここコモリン岬から海に流されました。それを記念してつくられたのが、この建物です。

われわれもインド最南端までやってきた記念に写真を撮らせてもらいます。向こうの岩に立つのは古代タミルの詩人、ティルヴァッルヴァルの像。さらにその向こうにヴィヴェカーナンダ岩と記念堂があります。

夕方、沈む夕日を見に西のサンセットポイントに行きました。

ここにもアラビア海に沈む夕陽を見るため、大勢の人が集まっていました。

8時20分にマドゥライのホテルを出発し、バスでインド最南端のカーニャクマリへ向かいます。6時間の長い移動になる予定です。

その前に腹ごしらえ。朝からちょっと食べ過ぎかもしれません。

ヴァイガイ川のほとりを走ります。牛をつれた男たちが手を振ってくれます。

15分ほど走ったところで、ガイドさんからマイクで「木村さん」と呼びかけられて、びっくりしました。

なんでも、ホテルから部屋に忘れ物があるという連絡がはいったとのこと。よく聞くと、つれあいのカメラ用充電器です。出るときに忘れ物がないよう気をつけたつもりなのに、コンセントにつけっぱなしにしたままでした。

ホテルに戻るわけにはいきません。いろいろやりとりして、コーチン空港に充電器を送りましょうという話になったので、ひと安心。ところがきょうは土曜、明日は日曜なので郵送ができないことがわかります。

諦めるしかないかと思ったところ、今度南インドに来る日本人のガイドさんがいるので、ホテルで引き取って、日本まで持って帰るよう手配しますとのこと。ガイドさんの親切さに感動しました。それから1カ月たったいま、忘れ物の充電器はまだ届いていませんが、善意を信じて待つことにしましょう。

バスは走りつづけます。郊外には大きな工場もできています。インドの経済発展はめざましいといえるでしょう。

次第に農村地帯へはいると、ヤシ林が多くなってきます。

道端にちいさなお堂があり、金色の神さまがすっくと立っていました。これはシヴァ神の息子で、人気のあるガネーシャですね。

途中、道端のレストランで昼食をとります。バナナの葉っぱの上にカレーで味つけした野菜やご飯、チャパティなどが並びます。

進行方向の右側に山脈が見えてきました。おそらく西ガーツ山脈の東側が見えているものと思われます。道路の両側にはバナナ畑やヤシの森が連なっています。

このあたり、電力発電用の風車が数多く立ち並んでいます。インド最南端へと向かう高速道路は整備され、バスも快調に飛ばします。

カーニャクマリのホテルに到着したのは午後2時でした。カーニャクマリの「クマリ」は女神クマリを指すそうです。ここにはクマリにちなんだ通称コモリン岬があります。

旅程表では夕方にコモリン岬を散策することになっていました。それまで少し時間があります。ホテルにプールがあったので、お調子者のぼくは少し泳がせてもらいました。

地図でみると、コモリン岬はベンガル湾とインド洋、アラビア海が合流する手展にあります。そのこと自体ロマンチックな思いをかきたてるのかもしれません。ヒンドゥー教徒にとって、ここは聖地になっており、大勢の人が巡礼に訪れるそうです。

じっさい、きょうは土曜日ということもあって、学校の生徒を含め、じつに多くの人がやってきています。海岸沿いに店も立ち並んでいて、観光地といえば観光地なのですが。

写真はガンディ記念堂です。マハトマ・ガンディの遺灰の一部は、ここコモリン岬から海に流されました。それを記念してつくられたのが、この建物です。

われわれもインド最南端までやってきた記念に写真を撮らせてもらいます。向こうの岩に立つのは古代タミルの詩人、ティルヴァッルヴァルの像。さらにその向こうにヴィヴェカーナンダ岩と記念堂があります。

夕方、沈む夕日を見に西のサンセットポイントに行きました。

ここにもアラビア海に沈む夕陽を見るため、大勢の人が集まっていました。

マドゥライのミーナークシー寺院──南インドお気楽ツアー(5) [旅]

2月23日(金)

朝ホテルの部屋で荷物をまとめ、7時すぎバイキング方式の朝食をとり、8時半にバスに乗り込んでチェンナイ(旧マドラス)空港に向かいます。

1640年にイギリス東インド会社が最初に拠点を築いたこの町を探索できなかったのは返す返すも残念ですが、仕方ありません。空港の近くは車でごった返していました。

厳重なセキュリティチェックを終えたあと、マドゥライ行きの11時45分発の飛行機に乗る予定でした。たっぷり時間はあります。ところが出発時間が約2時間遅れ、昼過ぎの1時半になってしまいました。

そのため、マドゥライに到着してから昼食をとる予定が変更になり、空港の店での軽食が提供されました。これが案外うまかったのにびっくり。

マドゥライまでの飛行時間は約1時間。あっという間です。3時ごろには空港を出て、バスに乗りこみます。チェンナイにくらべると、ずっと小ぶりです。

マドゥライはタミル・ナードゥ州第2の都市(第1はチェンナイ)で、100万以上の人口を擁しています。紀元前から断続的に建国されたパーンディヤ王国(全盛期は12世紀末から14世紀はじめ)の首都でした。ですから、ぼくは勝手に南インドの京都と名づけることにしました。

京都を連想させるのは、ほかにも理由があります。

大昔、マドゥライにはシャンガムと呼ばれる文芸院があって、ここに多くの詩人が集まり、多くの詩が読まれ、詞華集として残されたそうです。

ヴァイガイ河畔のマドゥライは文芸都市でもあります。そこでは古くからヒンドゥー教寺院がつくられていました。

インドでは戦乱がつづきます。北からはイスラム勢力が南に伸びていきます。パーンディヤ王国は滅亡し、マドゥライは一時デカン高原から下ってきたイスラム系王朝の支配を受け、町は荒廃します。

その後、ヒンドゥー系のヴィジャヤナガル王国(1336〜1649)が興隆し、マドゥライもその版図に編入されることになります。

ヴィジャヤナガル王国のもとでも、マドゥライは文芸都市として保護され復活しました。さらに、その後、マドゥライはヴィジャヤナガル王国のナーヤカ(地方長官)のもとで、事実上の独立国として繁栄していくのです。

長々とした説明はこれくらいにして、マドゥライでわれわれが最初に訪れたのはティルマライ・ナーヤカ宮殿でした。

この地を支配していた事実上の王、ティルマライ・ナーヤカによって、1636年に建造されたインド・サラセン様式の宮殿です。ヒンドゥー様式とムガル様式が混在しています。

すでにこの時代、ムガル帝国がインド北部からデカン高原までを支配するようになっていました。南部ではポルトガルがゴアに拠点を築き、オランダに立ち遅れたイギリスがインドに進出しようとしています。

マドゥライのナーヤカ王国が栄えたのは、ポルトガルやオランダと独自に交易をおこなっていたからだといいます。

この宮殿は大部分が破壊され、残っているのはごく一部です。宮殿前の広場には椅子が目いっぱい並べられ、これからおこなわれる催しを待っているようでした。

宮殿の入り口。なかなか華麗です。これがインド・サラセン様式というものなのですね。空間はイスラム風でありながら、飾られているのはヒンドゥーの神々です。

てっぺんには宮殿を守るかのように彩色されたガルーダがいます。

しかし、天井の細かい文様はいかにもイスラム風です。

ほかにもあちこちイスラム文様を見ることができて、おもしろいですね。

多くの柱が立ち並ぶ回廊も立派でした。

次に訪れたのが、そこから1キロほど離れたミーナークシー寺院です。写真撮影は禁止といわれたので、スマホをバスに置いていったのが大間違い。門前の露天バザールの様子を写真に収められなかったのが、返す返すも残念でした。

その一帯では、トマトやジャガイモ、バナナ、ザクロなどが売られている露店が立ち並び、そのほかおみやげを売っている商店も数々あって、いかにもインドらしい光景が広がっています。これを撮っておけば、インドを訪れた記念になったのにと悔やんだものの後の祭りでした。

ツアーの人たちは寺院前のおみやげ屋さんに、カメラや貴重品を預けていました。寺院にはいるには、入り口で靴とソックスを脱いで、素足になり、厳重なボディチェックを受けなければなりません。

その手続きを終えて、ようやくなかにはいって、まず目に飛びこんできたのが、色とりどりの壮麗な装飾をほどこされた、見上げるほどの塔門(ゴブラン)でした。

写真がないと、そのイメージがつかめないでしょうから、ここではウィキペディアの写真を借りることにします。

これが南塔です。ティルマライ・ナーヤカによって17世紀に現在のかたちに修復されたミーナークシー寺院には、こんな塔門が東西南北に4つ並んでいます(寺全体では14あるそうです)。その高さは約50メートル。

びっくりしました。へんなたとえですが、最初見たときは、日光東照宮みたいと思いました。しかし、装飾ははるかにゴテゴテしています。

少し拡大した写真も載せておきましょう。牛に乗ったシヴァ神がいますね。ぼくにわかるのはそれくらいで、ヒンドゥーの神様が総動員された感があります。その数は全部で3300といわれます。不謹慎な話ですが、何だか神さま酔いしそうな気分になってきます。

指定された位置に立って、壁にうがたれた窓をのぞくと、寺内の黄金の塔を見ることができました。

なぜミーナークシー寺院がこうまで華麗なのかというと、ここにはインドじゅうから毎日数万人の巡礼者がやってくるからだそうです。とくにお祭りになると、その数は10万人以上に膨れ上がります。

ここはヒンドゥー教の7大聖地のひとつですが、その人気はガンジス川ほとりのヴァーラーナシー(旧称ベナレス)に匹敵するかもしれません。この日も大勢の人が訪れていました。

堂内の柱には獅子に似たヤークなどの彫刻がほどこされ、天井にも絵が描かれています。

_(37469458076).jpg)

神さまの彫像がいたるところに置かれています。

ヒンドゥー教の神々のさまざまな伝説を頭にいれて、この寺院を回ると、それこそ1日いても飽きないでしょう。残念ながら、ツアーでの見学はごく短い時間でした。

ミーナークシー寺院の写真はすべて借用で申し訳ないと思います。しかし、観光客がなかでパチリパチリと写真を撮っていたら、おごそかな雰囲気が壊されるという寺院側の主張もよくわかります。

本日の日程はこれで終わりです。ホテルに着いたのは午後6時ごろ。高齢者向きのゆったりした日程です。

朝ホテルの部屋で荷物をまとめ、7時すぎバイキング方式の朝食をとり、8時半にバスに乗り込んでチェンナイ(旧マドラス)空港に向かいます。

1640年にイギリス東インド会社が最初に拠点を築いたこの町を探索できなかったのは返す返すも残念ですが、仕方ありません。空港の近くは車でごった返していました。

厳重なセキュリティチェックを終えたあと、マドゥライ行きの11時45分発の飛行機に乗る予定でした。たっぷり時間はあります。ところが出発時間が約2時間遅れ、昼過ぎの1時半になってしまいました。

そのため、マドゥライに到着してから昼食をとる予定が変更になり、空港の店での軽食が提供されました。これが案外うまかったのにびっくり。

マドゥライまでの飛行時間は約1時間。あっという間です。3時ごろには空港を出て、バスに乗りこみます。チェンナイにくらべると、ずっと小ぶりです。

マドゥライはタミル・ナードゥ州第2の都市(第1はチェンナイ)で、100万以上の人口を擁しています。紀元前から断続的に建国されたパーンディヤ王国(全盛期は12世紀末から14世紀はじめ)の首都でした。ですから、ぼくは勝手に南インドの京都と名づけることにしました。

京都を連想させるのは、ほかにも理由があります。

大昔、マドゥライにはシャンガムと呼ばれる文芸院があって、ここに多くの詩人が集まり、多くの詩が読まれ、詞華集として残されたそうです。

ヴァイガイ河畔のマドゥライは文芸都市でもあります。そこでは古くからヒンドゥー教寺院がつくられていました。

インドでは戦乱がつづきます。北からはイスラム勢力が南に伸びていきます。パーンディヤ王国は滅亡し、マドゥライは一時デカン高原から下ってきたイスラム系王朝の支配を受け、町は荒廃します。

その後、ヒンドゥー系のヴィジャヤナガル王国(1336〜1649)が興隆し、マドゥライもその版図に編入されることになります。

ヴィジャヤナガル王国のもとでも、マドゥライは文芸都市として保護され復活しました。さらに、その後、マドゥライはヴィジャヤナガル王国のナーヤカ(地方長官)のもとで、事実上の独立国として繁栄していくのです。

長々とした説明はこれくらいにして、マドゥライでわれわれが最初に訪れたのはティルマライ・ナーヤカ宮殿でした。

この地を支配していた事実上の王、ティルマライ・ナーヤカによって、1636年に建造されたインド・サラセン様式の宮殿です。ヒンドゥー様式とムガル様式が混在しています。

すでにこの時代、ムガル帝国がインド北部からデカン高原までを支配するようになっていました。南部ではポルトガルがゴアに拠点を築き、オランダに立ち遅れたイギリスがインドに進出しようとしています。

マドゥライのナーヤカ王国が栄えたのは、ポルトガルやオランダと独自に交易をおこなっていたからだといいます。

この宮殿は大部分が破壊され、残っているのはごく一部です。宮殿前の広場には椅子が目いっぱい並べられ、これからおこなわれる催しを待っているようでした。

宮殿の入り口。なかなか華麗です。これがインド・サラセン様式というものなのですね。空間はイスラム風でありながら、飾られているのはヒンドゥーの神々です。

てっぺんには宮殿を守るかのように彩色されたガルーダがいます。

しかし、天井の細かい文様はいかにもイスラム風です。

ほかにもあちこちイスラム文様を見ることができて、おもしろいですね。

多くの柱が立ち並ぶ回廊も立派でした。

次に訪れたのが、そこから1キロほど離れたミーナークシー寺院です。写真撮影は禁止といわれたので、スマホをバスに置いていったのが大間違い。門前の露天バザールの様子を写真に収められなかったのが、返す返すも残念でした。

その一帯では、トマトやジャガイモ、バナナ、ザクロなどが売られている露店が立ち並び、そのほかおみやげを売っている商店も数々あって、いかにもインドらしい光景が広がっています。これを撮っておけば、インドを訪れた記念になったのにと悔やんだものの後の祭りでした。

ツアーの人たちは寺院前のおみやげ屋さんに、カメラや貴重品を預けていました。寺院にはいるには、入り口で靴とソックスを脱いで、素足になり、厳重なボディチェックを受けなければなりません。

その手続きを終えて、ようやくなかにはいって、まず目に飛びこんできたのが、色とりどりの壮麗な装飾をほどこされた、見上げるほどの塔門(ゴブラン)でした。

写真がないと、そのイメージがつかめないでしょうから、ここではウィキペディアの写真を借りることにします。

これが南塔です。ティルマライ・ナーヤカによって17世紀に現在のかたちに修復されたミーナークシー寺院には、こんな塔門が東西南北に4つ並んでいます(寺全体では14あるそうです)。その高さは約50メートル。

びっくりしました。へんなたとえですが、最初見たときは、日光東照宮みたいと思いました。しかし、装飾ははるかにゴテゴテしています。

少し拡大した写真も載せておきましょう。牛に乗ったシヴァ神がいますね。ぼくにわかるのはそれくらいで、ヒンドゥーの神様が総動員された感があります。その数は全部で3300といわれます。不謹慎な話ですが、何だか神さま酔いしそうな気分になってきます。

指定された位置に立って、壁にうがたれた窓をのぞくと、寺内の黄金の塔を見ることができました。

なぜミーナークシー寺院がこうまで華麗なのかというと、ここにはインドじゅうから毎日数万人の巡礼者がやってくるからだそうです。とくにお祭りになると、その数は10万人以上に膨れ上がります。

ここはヒンドゥー教の7大聖地のひとつですが、その人気はガンジス川ほとりのヴァーラーナシー(旧称ベナレス)に匹敵するかもしれません。この日も大勢の人が訪れていました。

堂内の柱には獅子に似たヤークなどの彫刻がほどこされ、天井にも絵が描かれています。

_(37469458076).jpg)

神さまの彫像がいたるところに置かれています。

ヒンドゥー教の神々のさまざまな伝説を頭にいれて、この寺院を回ると、それこそ1日いても飽きないでしょう。残念ながら、ツアーでの見学はごく短い時間でした。

ミーナークシー寺院の写真はすべて借用で申し訳ないと思います。しかし、観光客がなかでパチリパチリと写真を撮っていたら、おごそかな雰囲気が壊されるという寺院側の主張もよくわかります。

本日の日程はこれで終わりです。ホテルに着いたのは午後6時ごろ。高齢者向きのゆったりした日程です。

海岸寺院と落ちそうで落ちない岩──南インドお気楽ツアー(4) [旅]

2月22日(木)つづき

午後、カーンチープラムからマハーバリプラム(マーマッラプラムとも)にバスで移動します。

地図で見るとマハーバリプラムはチェンナイから南に60キロ下った海沿いにあります。内陸のカーンチープラムからすれば、ほぼ東に位置しています。バスで67キロ、ほぼ2時間かかります。

バスからの風景。カーンチープラムの町の様子、にぎやかですね。

食べ物屋さんです。店頭で何か揚げ物をしています。

屋台ではバナナをはじめ、果物や野菜が売られています。さすがに南の国らしく食べ物はふんだんにあります。

バスは川沿いに走ります。田んぼではお米がつくられています。このあたりは二期作です。

途中、石工屋さんを見かけました。ヒンドゥー教の神々はいまもこうして毎日つくられているようです。

午後3時、マハーバリプラムに到着。観光地らしく屋台が並び、雑多なものを売っています。

インドのカラス(イエガラス)。黒と灰色のツートンカラー。日本とはだいぶちがいます。

ここのお目当てのひとつは、世界遺産になっている「海岸寺院」です。見えてきました。

8世紀初頭、パッラヴァ朝によってつくられたヒンドゥー教寺院だといいます。ということは、午前中に訪れたカイラーサナータ寺院と同じころですね。ただし、海岸寺院のほうが古く、カイラーサナータ寺院はそれをまねたものだといわれます。

このあたりはかつて同じような寺院が7つあったようですが、いま残されているのはひとつだけです。風化にさらされながら1300年近い時節を耐えてきました。

祀堂のなかにはヴィシュヌ神が祀られているといわれましたが、よく確認できませんでした。

寺院の横はすぐ海です。ベンガル湾ですね。マハーバリプラムはかつて貿易港として栄えたようですが、いまその面影はありません。

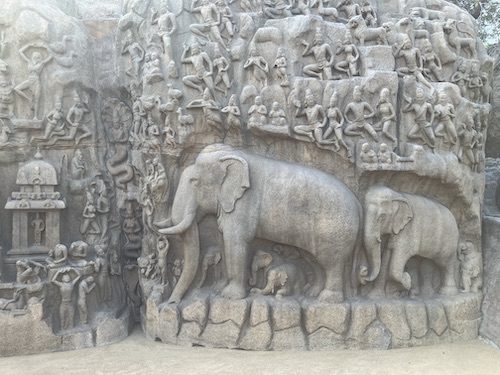

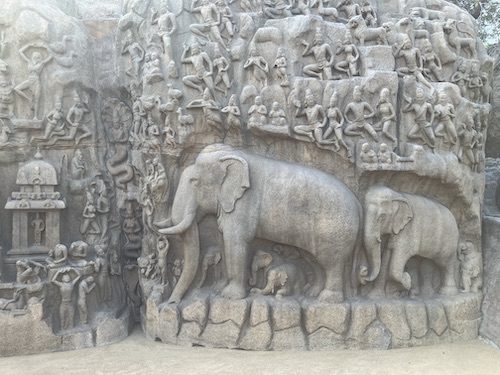

海岸寺院の見学を終え、西に10分ほど歩くと、こんどは大きな石窟がみえてきます。その右側に目をこらすと、見事な彫刻がほどこされていました。「アルジュナの苦行」と題される彫刻だそうです。

2匹の巨象(実物大)の前に女神ガンガーが降りて来ます。象の鼻のあたりには、よく見ると万歳をしたネコもいて、これも修行中だそうです。

叙事詩『マハーバーラタ』の一節を図像化したものだといわれます。

パーンドゥ家の王子アルジュナは、シヴァ神の加護を願い、一本足だけで立ちつづける苦行をつづけています(写真の左上をみてください)。

その願いにこたえ、天界から地上に女神ガンガーが下ってきます。蛇の姿をしたガンガーは同時にガンジス川そのものを象徴しています。

いずれにせよ、壮大な神話の一節です。

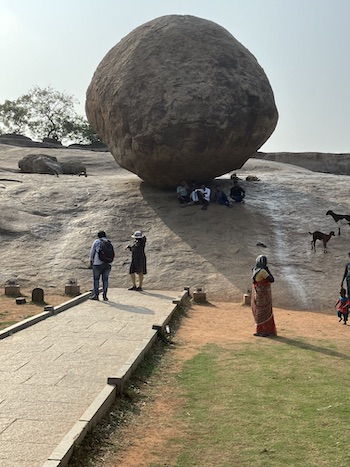

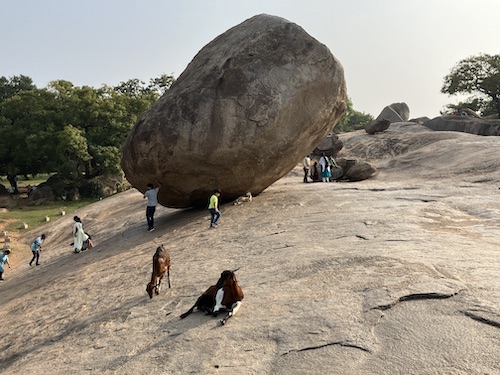

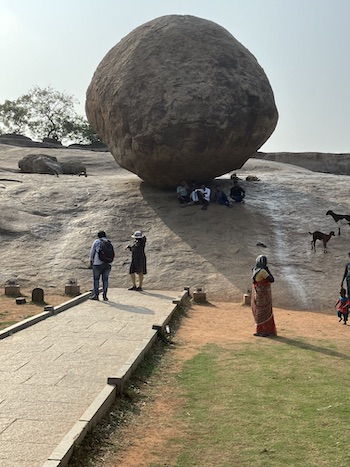

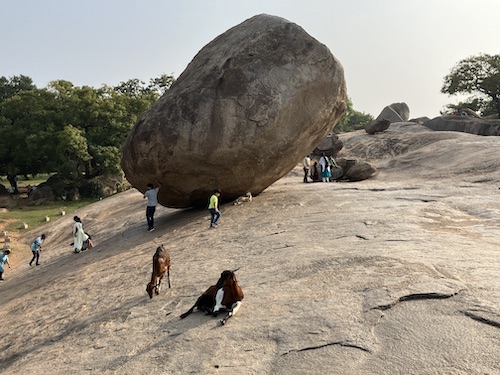

さらに、その先にはびっくりするようなものがありました。

いますぐ転げ落ちてきそうな巨岩です。

クリシュナのバターボールと呼ばれます。なんでも200トン以上あるとか。岩山の坂を落ちそうで落ちないのが不思議です。

横に回ってみると、石は斜めに張りだして、バランスを保っていることがわかります。なるほど前に転がってこないはずです。

さらに後ろに回ると、少しひしゃげた格好をしていました。

何であれ、ものごとは微妙なバランスの上に成り立っています。この地球も人もそのとおりだということを教えてくれる巨岩でした。

午後、カーンチープラムからマハーバリプラム(マーマッラプラムとも)にバスで移動します。

地図で見るとマハーバリプラムはチェンナイから南に60キロ下った海沿いにあります。内陸のカーンチープラムからすれば、ほぼ東に位置しています。バスで67キロ、ほぼ2時間かかります。

バスからの風景。カーンチープラムの町の様子、にぎやかですね。

食べ物屋さんです。店頭で何か揚げ物をしています。

屋台ではバナナをはじめ、果物や野菜が売られています。さすがに南の国らしく食べ物はふんだんにあります。

バスは川沿いに走ります。田んぼではお米がつくられています。このあたりは二期作です。

途中、石工屋さんを見かけました。ヒンドゥー教の神々はいまもこうして毎日つくられているようです。

午後3時、マハーバリプラムに到着。観光地らしく屋台が並び、雑多なものを売っています。

インドのカラス(イエガラス)。黒と灰色のツートンカラー。日本とはだいぶちがいます。

ここのお目当てのひとつは、世界遺産になっている「海岸寺院」です。見えてきました。

8世紀初頭、パッラヴァ朝によってつくられたヒンドゥー教寺院だといいます。ということは、午前中に訪れたカイラーサナータ寺院と同じころですね。ただし、海岸寺院のほうが古く、カイラーサナータ寺院はそれをまねたものだといわれます。

このあたりはかつて同じような寺院が7つあったようですが、いま残されているのはひとつだけです。風化にさらされながら1300年近い時節を耐えてきました。

祀堂のなかにはヴィシュヌ神が祀られているといわれましたが、よく確認できませんでした。

寺院の横はすぐ海です。ベンガル湾ですね。マハーバリプラムはかつて貿易港として栄えたようですが、いまその面影はありません。

海岸寺院の見学を終え、西に10分ほど歩くと、こんどは大きな石窟がみえてきます。その右側に目をこらすと、見事な彫刻がほどこされていました。「アルジュナの苦行」と題される彫刻だそうです。

2匹の巨象(実物大)の前に女神ガンガーが降りて来ます。象の鼻のあたりには、よく見ると万歳をしたネコもいて、これも修行中だそうです。

叙事詩『マハーバーラタ』の一節を図像化したものだといわれます。

パーンドゥ家の王子アルジュナは、シヴァ神の加護を願い、一本足だけで立ちつづける苦行をつづけています(写真の左上をみてください)。

その願いにこたえ、天界から地上に女神ガンガーが下ってきます。蛇の姿をしたガンガーは同時にガンジス川そのものを象徴しています。

いずれにせよ、壮大な神話の一節です。

さらに、その先にはびっくりするようなものがありました。

いますぐ転げ落ちてきそうな巨岩です。

クリシュナのバターボールと呼ばれます。なんでも200トン以上あるとか。岩山の坂を落ちそうで落ちないのが不思議です。

横に回ってみると、石は斜めに張りだして、バランスを保っていることがわかります。なるほど前に転がってこないはずです。

さらに後ろに回ると、少しひしゃげた格好をしていました。

何であれ、ものごとは微妙なバランスの上に成り立っています。この地球も人もそのとおりだということを教えてくれる巨岩でした。

インドの子どもたちと──南インドお気楽ツアー(3) [旅]

2月22日(木)つづき

カーンチープラムにて。

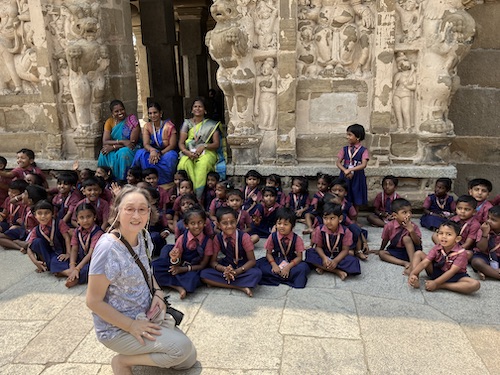

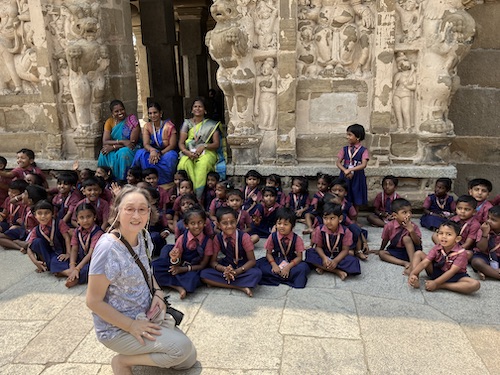

エーカンバラナータル寺院のあと、もう一つの寺院、カイラーサナータ寺院を訪れました。ずっと規模の小さいヒンドゥー寺院ですが、建てられたのは、8世紀初頭のパッラヴァ朝時代といいますから、むしろエーカンバラナータル寺院より古いですね。

幼稚園の子どもたちが遠足に来ていました。男の子と女の子20人ほどです。思わず「かわいい」と声がでます。

インドの王国の歴史は、紀元前4世紀のマウリヤ朝(マウリヤ帝国)時代にさかのぼります。そのあと、複雑な分裂・統合の栄枯盛衰をたどるのですが、いまそれを詳しく述べる必要はないでしょう。

カイラーサナータ寺院が建てられたころ、南インドでは、6世紀以降9世紀後半にかけて、3つの王国が抗争をくり返していたことを知っておけばじゅうぶんです。

その3つの王国のひとつが、ここカーンチープラムを中心としてインド南東部を支配していたパッラヴァ朝でした。

カイラーサナータ寺院は、そのパッラヴァ朝時代の全盛期に建てられました。

北インドで成立したヒンドゥー教はこの時代に南インドにもちこまれたといいます。シヴァ神やヴィシュヌ神への絶対帰依を説くバクティ信仰が広がりました。

一部に修復がほどこされていますが、カイラーサナータ寺院が古い寺院であることは、そのたたずまいからも伝わってきます。

頭に角が生えた獅子のような動物が印象的です。ヤーリという架空の動物だと教えてくれた人がいました。

獅子らしきものに囲まれて、その奥にシヴァ神とその妃パールヴァティーが祀られていました。

奥にもお堂があるようなのですが、鍵がかけられていて、一般の人は中にはいれません。

ともかくヒンドゥーの世界は図像にあふれています。先にはシヴァの乗る牡牛もいますね。

先生に引率されて子どもたちがやってきました。

これももうひとつのシヴァ神ですね。シヴァ神はいろいろな姿に変身します。

女の子たち。ジェンカを踊るように、肩に手を置いて、堂内を回ります。これなら迷子になりませんね。

いたるところに獅子(ヤーク)の像。

踊るシヴァ神です。ナタラージャの姿をとって、激しい破壊のリズムを踊っています。

子どもたちと並んで記念撮影を。いい思い出になりました。

お昼は近くのレストランで。いつものように、ふたりで1本ビール(銘柄はキングフィッシャー、つまりカワセミ)をあけ、バイキング式のランチをとります。次の目的地はマハーバリプラムです。

カーンチープラムにて。

エーカンバラナータル寺院のあと、もう一つの寺院、カイラーサナータ寺院を訪れました。ずっと規模の小さいヒンドゥー寺院ですが、建てられたのは、8世紀初頭のパッラヴァ朝時代といいますから、むしろエーカンバラナータル寺院より古いですね。

幼稚園の子どもたちが遠足に来ていました。男の子と女の子20人ほどです。思わず「かわいい」と声がでます。

インドの王国の歴史は、紀元前4世紀のマウリヤ朝(マウリヤ帝国)時代にさかのぼります。そのあと、複雑な分裂・統合の栄枯盛衰をたどるのですが、いまそれを詳しく述べる必要はないでしょう。

カイラーサナータ寺院が建てられたころ、南インドでは、6世紀以降9世紀後半にかけて、3つの王国が抗争をくり返していたことを知っておけばじゅうぶんです。

その3つの王国のひとつが、ここカーンチープラムを中心としてインド南東部を支配していたパッラヴァ朝でした。

カイラーサナータ寺院は、そのパッラヴァ朝時代の全盛期に建てられました。

北インドで成立したヒンドゥー教はこの時代に南インドにもちこまれたといいます。シヴァ神やヴィシュヌ神への絶対帰依を説くバクティ信仰が広がりました。

一部に修復がほどこされていますが、カイラーサナータ寺院が古い寺院であることは、そのたたずまいからも伝わってきます。

頭に角が生えた獅子のような動物が印象的です。ヤーリという架空の動物だと教えてくれた人がいました。

獅子らしきものに囲まれて、その奥にシヴァ神とその妃パールヴァティーが祀られていました。

奥にもお堂があるようなのですが、鍵がかけられていて、一般の人は中にはいれません。

ともかくヒンドゥーの世界は図像にあふれています。先にはシヴァの乗る牡牛もいますね。

先生に引率されて子どもたちがやってきました。

これももうひとつのシヴァ神ですね。シヴァ神はいろいろな姿に変身します。

女の子たち。ジェンカを踊るように、肩に手を置いて、堂内を回ります。これなら迷子になりませんね。

いたるところに獅子(ヤーク)の像。

踊るシヴァ神です。ナタラージャの姿をとって、激しい破壊のリズムを踊っています。

子どもたちと並んで記念撮影を。いい思い出になりました。

お昼は近くのレストランで。いつものように、ふたりで1本ビール(銘柄はキングフィッシャー、つまりカワセミ)をあけ、バイキング式のランチをとります。次の目的地はマハーバリプラムです。

エーカンバラナータル寺院──南インドお気楽ツアー(2) [旅]

2月22日(木)つづき

10時ごろ、チェンナイ(マドラス)の南西77キロにあるカーンチープラムに到着しました。

最初に訪れたのがエーカンバラナータル寺院です。もちろんヒンドゥー教の寺院。16〜17世紀ごろにつくられたといいます。イギリス東インド会社がやってくる前でしょうか。西海岸ではすでにポルトガルが進出していました。

北インドがすでにイスラムの諸王国になっているのに、南インドはヒンドゥー勢力のヴィジャヤナガル王国(1336〜1649)が支配していました。

ガイドさんは例によって、ちっとも説明してくれませんでしたが、あとで調べると、この時代に南インドではヒンドゥー教の大寺院が発展したそうです。このエーカンバラナータル寺院もそのひとつです。

王や地方長官に保護された寺院は、大勢の巡礼者を集め、儀式をとりおこない、また織布工を集めて綿布を生産したり、水利施設を建設するなどの経済活動もおこなっていたといいます。

高さ60メートルの巨大な塔門(ゴープラム)は、隅から隅まで、神々の像で飾られています。その頂上には聖獣が鎮座しています。

寺院のまわりでは牛たちが我が物顔に振る舞っています。

靴と靴下を脱いでお堂にはいると、ひんやりとここちよい。回廊を奥へ進んでいきます。

あらゆるところにシヴァ神が祀られています。柱にはサルの神様、ハマヌーンの姿が刻まれています。

これは生け贄の羊でしょうか。何か言い伝えがあるのかもしれません。

壁際にはリンガ(シヴァのシンボル)がつらなります。

奇っ怪な像(ガルーダ?)もあって、じつにおもしろいですね。

回廊の様子。石の柱は彫刻で埋めつくされています。

扉に鍵がかかっているので、よくわかりませんが、これは象の姿で知られるガネーシャの像でしょうか。

天井には獅子のような像がつらなります。正式にはこの守り神を何と呼んでいるのかわかりませんでした。

中庭に出ると大きなマンゴーの木があって、その下のほこらでは多くの人が何やら熱心に祈りをささげています。シヴァとその妃パールヴァティーはマンゴーの木の下で結ばれたという言い伝えがあるとか。ほこらは、そのことと関係しているのかもしれません。

回廊のあちこちに神様のほこらがあります。そこには祭司がいて、信者の祈りを導いているようです。

この先はヒンドゥー教徒以外ははいれません。

沐浴場のまんなかにはコブラ(ナーガ)の像が刻まれた小祠。鎌首をもたげたナーガの像はあちこちでみられます。

出口近くで記念写真を撮ったら、あいだにふくよかなインドのおじさんが入ってくれました。

牛の聖像におまいりする人がいます。

短い時間の見学でしたが、こうしてみると、ヒンドゥー教は宗教というより、むしろインドの文化、慣習というほうがいいのかもしれませんね。それは日本人が神社やお寺にお詣りにいくのと同じ感覚と似ています。

日本の神道と同じくヒンドゥー教にも哲理のようなものはありません。しかし、ヒンドゥーの神々は、インド人の心のなかでは、いまもそれこそ感情豊かに変幻自在、大暴れしながら、人をためしては助けているかの感があります。

10時ごろ、チェンナイ(マドラス)の南西77キロにあるカーンチープラムに到着しました。

最初に訪れたのがエーカンバラナータル寺院です。もちろんヒンドゥー教の寺院。16〜17世紀ごろにつくられたといいます。イギリス東インド会社がやってくる前でしょうか。西海岸ではすでにポルトガルが進出していました。

北インドがすでにイスラムの諸王国になっているのに、南インドはヒンドゥー勢力のヴィジャヤナガル王国(1336〜1649)が支配していました。

ガイドさんは例によって、ちっとも説明してくれませんでしたが、あとで調べると、この時代に南インドではヒンドゥー教の大寺院が発展したそうです。このエーカンバラナータル寺院もそのひとつです。

王や地方長官に保護された寺院は、大勢の巡礼者を集め、儀式をとりおこない、また織布工を集めて綿布を生産したり、水利施設を建設するなどの経済活動もおこなっていたといいます。

高さ60メートルの巨大な塔門(ゴープラム)は、隅から隅まで、神々の像で飾られています。その頂上には聖獣が鎮座しています。

寺院のまわりでは牛たちが我が物顔に振る舞っています。

靴と靴下を脱いでお堂にはいると、ひんやりとここちよい。回廊を奥へ進んでいきます。

あらゆるところにシヴァ神が祀られています。柱にはサルの神様、ハマヌーンの姿が刻まれています。

これは生け贄の羊でしょうか。何か言い伝えがあるのかもしれません。

壁際にはリンガ(シヴァのシンボル)がつらなります。

奇っ怪な像(ガルーダ?)もあって、じつにおもしろいですね。

回廊の様子。石の柱は彫刻で埋めつくされています。

扉に鍵がかかっているので、よくわかりませんが、これは象の姿で知られるガネーシャの像でしょうか。

天井には獅子のような像がつらなります。正式にはこの守り神を何と呼んでいるのかわかりませんでした。

中庭に出ると大きなマンゴーの木があって、その下のほこらでは多くの人が何やら熱心に祈りをささげています。シヴァとその妃パールヴァティーはマンゴーの木の下で結ばれたという言い伝えがあるとか。ほこらは、そのことと関係しているのかもしれません。

回廊のあちこちに神様のほこらがあります。そこには祭司がいて、信者の祈りを導いているようです。

この先はヒンドゥー教徒以外ははいれません。

沐浴場のまんなかにはコブラ(ナーガ)の像が刻まれた小祠。鎌首をもたげたナーガの像はあちこちでみられます。

出口近くで記念写真を撮ったら、あいだにふくよかなインドのおじさんが入ってくれました。

牛の聖像におまいりする人がいます。

短い時間の見学でしたが、こうしてみると、ヒンドゥー教は宗教というより、むしろインドの文化、慣習というほうがいいのかもしれませんね。それは日本人が神社やお寺にお詣りにいくのと同じ感覚と似ています。

日本の神道と同じくヒンドゥー教にも哲理のようなものはありません。しかし、ヒンドゥーの神々は、インド人の心のなかでは、いまもそれこそ感情豊かに変幻自在、大暴れしながら、人をためしては助けているかの感があります。

南インドお気楽ツアー(1) [旅]

2024年2月22日(木)

「あと5年よ」というつれあいの声にうながされて、南インドのツアーに参加することになりました。

5年たてば80歳。おそらく海外旅行には行けなくなる年です。それまであちこち旅行しようと、つれあいははりきっています。

今回の旅行の日程は7日間ですが、移動にかかる時間を差し引けば、南インドにいられるのは5日間だけです。短い旅行といえるでしょう。

南インドをめざしたのは、何か特別な思い入れがあったわけではありません。2月は寒いので、少しあったかい場所に行きたいという他愛ない理由からです。インド好きの人には叱られるかもしれませんが、まさにお気楽な観光気分によるものでした。

いまいる場所はチェンナイのホテルです。

きのうは朝10時に成田を出発し、シンガポールを経由して、夜遅くにチェンナイに到着しました。シンガポールでの乗り継ぎ3時間を合わせると、チェンナイまで15時間半かかったことになります。

ただし、日本とチェンナイは3時間半の時差があるので、到着はその日のうちです。日本で苦労してとったeビザとパスポートを入国審査で提示し、無事、南インドに足を踏み入れます。

深夜にもかかわらず、チェンナイ空港の周辺はにぎやかでした。丸っこいタミル語の文字が新鮮です。

インド人のガイドさんが出迎えてくれ、総勢13人となるツアーの面々にあいさつし、旅行社が用意したバスに乗り込みました。郊外の空港からホテルまで小一時間かかりました。

バスのなかで、インドの人口は約14億人で、中国を抜いて世界一になったという話を聞きました。ガイドのウニヤルさんは40代の男性、デリーに住んでいて、このツアーのためにチェンナイまでやってきたといいます。車内で1ルピー=2円で両替してくれました。日本語は何年か群馬県で仕事をしているときに覚えたそうです。

ホテルに着いたときは、現地時間で12時をすぎていました。

昨夜は時差のせいか、よく眠れませんでした。

それなのに朝7時食事、8時出発のスケジュールが迫ってきます。もっとも、このホテルには2泊するので、荷物は置きっぱなしにできるのが、ありがたいところです。

何ということのないホテル「ザ・レジデンシー」の外観を写真に残しておきましょう。チェンナイ中心部から少し南に位置しています。

ガイドさんは、何時に集合とか、きょうはどこに行くとか、ほとんど事務的なことしか話さず、うるさくないといえば、そのとおりなのですが、もう少し歴史的なことを語ってもよさそうなのにと思いました。

もうひとつ残念なのは、せっかくチェンナイに来たのに、チェンナイの市内見学がツアーに組まれていないことです。

ガイドさんはチェンナイがデリー、ムンバイ(旧ボンベイ)、コルカタ(旧カルカッタ)につぐインド第4の都市で、人口は2000万人などと話していました。2000万人というのは大げさで、都市圏全体で1500万人というのが実際です。それでも大都会にちがいありません。

チェンナイはタミルナードゥ州の首都で、このあたりでは北部や中部のヒンディー語と異なるタミル語が話されています。日本からはスズキ、トヨタ、ホンダなど、多くの企業が進出していると説明してくれました。

しかし、ここがかつてマドラスと呼ばれていたことには触れませんでした。インドの地図が巨大な舌のかたちをしているとすれば、チェンナイ(旧マドラス)は舌の先っぽの右側(東側)に位置しています。

イギリスの東インド会社は1639年にこの地に進出し、翌年、セント・ジョージ要塞を築き、町をマドラスと名づけました。その遺跡は現在も残されているはずなのですが、今回それらを訪れることはできませんでした。

われわれの乗ったバスは、町なかを抜けて、南西に走ります。窓から道端の光景を撮らせてもらいました。

これは町のキオスク。新聞や飲み物、お菓子を売っています。

朝8時すぎともなると、道路には乗用車、リクシャー(オートリクシャー)と呼ばれるタクシー、オートバイ(二人乗りが多い)が、猛烈な勢いで行き交っています。いま気温は30度です。

これはバス停ですね。女性は色鮮やかなサリーをまとっている人が多いようです。道路にはみだすようにしてバスを待っています。

食べ物屋さんでしょうか。仕事に行く前の男たちが、仲間どうしおしゃべりしながら、揚げ物のようなものをぱくついているみたいです。

バイクに奥さんを乗せて、どこかに向かう姿はあちこちで見かけました。

道路にはゴミが散らかっていますが、だれも気にしている様子はありません。インドも車社会ですが、警笛が常に鳴り響くのは日本以上に車が混みあっているせいでしょうか。車線は時に平気で無視されます。

ラジブ・ガンディ・ニナイヴァカムという建造物を見かけました。あとで調べると、ニナイヴァカムとはメモリアル、記念堂のことです。

ラジブ・ガンディーはインドの第9代首相で、母は同じく首相を務めたインディラ・ガンディです。母がシーク教徒によりニューデリーで暗殺されたのを受けて、1984年にインドの首相となりました。

そして、かれ自身も1991年5月21日に、ここチェンナイ郊外で選挙運動中、スリランカの反政府組織「タミル・イーラム解放の虎(LTTE)」に属する女性の自爆テロよって暗殺されるのです。享年46歳でした。記念堂は、かれが暗殺された場所につくられています。

ガイドさんは、そうしたことも教えてくれません。政治的な問題はなるべく触れないようにしているのでしょう。

バスは高速道路にはいっています。未完成な道路が多いのですが、インドでは高速道路が次々とつくられているのが印象的でした。

次第に農村の風景が広がります。

道端に大きな観音様のようなものを見かけました。おそらくヒンドゥー教のお堂なのでしょうが、よくわかりません。でも何だかヒンドゥー教ぽくありませんね。

牛がのんびりと草をはんでいます。まわりにはアマサギ(?)の群れが。インドでは牛は神聖な動物で、人間よりもだいじにされていると聞きます。

ガイドさんによると、人の赤ちゃんは1歳になると牛乳を飲む。だから牛はお母さんと同じで神聖なのだといいます。この話にみょうに感動してしまいました。

10時ごろ、きょうの第一の目的地、カーンチープラムの寺院がみえてきました。

町のなかにはいります。黄色いリクシャーが何やら楽しげで、一度乗ってみたくなります。

「あと5年よ」というつれあいの声にうながされて、南インドのツアーに参加することになりました。

5年たてば80歳。おそらく海外旅行には行けなくなる年です。それまであちこち旅行しようと、つれあいははりきっています。

今回の旅行の日程は7日間ですが、移動にかかる時間を差し引けば、南インドにいられるのは5日間だけです。短い旅行といえるでしょう。

南インドをめざしたのは、何か特別な思い入れがあったわけではありません。2月は寒いので、少しあったかい場所に行きたいという他愛ない理由からです。インド好きの人には叱られるかもしれませんが、まさにお気楽な観光気分によるものでした。

いまいる場所はチェンナイのホテルです。

きのうは朝10時に成田を出発し、シンガポールを経由して、夜遅くにチェンナイに到着しました。シンガポールでの乗り継ぎ3時間を合わせると、チェンナイまで15時間半かかったことになります。

ただし、日本とチェンナイは3時間半の時差があるので、到着はその日のうちです。日本で苦労してとったeビザとパスポートを入国審査で提示し、無事、南インドに足を踏み入れます。

深夜にもかかわらず、チェンナイ空港の周辺はにぎやかでした。丸っこいタミル語の文字が新鮮です。

インド人のガイドさんが出迎えてくれ、総勢13人となるツアーの面々にあいさつし、旅行社が用意したバスに乗り込みました。郊外の空港からホテルまで小一時間かかりました。

バスのなかで、インドの人口は約14億人で、中国を抜いて世界一になったという話を聞きました。ガイドのウニヤルさんは40代の男性、デリーに住んでいて、このツアーのためにチェンナイまでやってきたといいます。車内で1ルピー=2円で両替してくれました。日本語は何年か群馬県で仕事をしているときに覚えたそうです。

ホテルに着いたときは、現地時間で12時をすぎていました。

昨夜は時差のせいか、よく眠れませんでした。

それなのに朝7時食事、8時出発のスケジュールが迫ってきます。もっとも、このホテルには2泊するので、荷物は置きっぱなしにできるのが、ありがたいところです。

何ということのないホテル「ザ・レジデンシー」の外観を写真に残しておきましょう。チェンナイ中心部から少し南に位置しています。

ガイドさんは、何時に集合とか、きょうはどこに行くとか、ほとんど事務的なことしか話さず、うるさくないといえば、そのとおりなのですが、もう少し歴史的なことを語ってもよさそうなのにと思いました。

もうひとつ残念なのは、せっかくチェンナイに来たのに、チェンナイの市内見学がツアーに組まれていないことです。

ガイドさんはチェンナイがデリー、ムンバイ(旧ボンベイ)、コルカタ(旧カルカッタ)につぐインド第4の都市で、人口は2000万人などと話していました。2000万人というのは大げさで、都市圏全体で1500万人というのが実際です。それでも大都会にちがいありません。

チェンナイはタミルナードゥ州の首都で、このあたりでは北部や中部のヒンディー語と異なるタミル語が話されています。日本からはスズキ、トヨタ、ホンダなど、多くの企業が進出していると説明してくれました。

しかし、ここがかつてマドラスと呼ばれていたことには触れませんでした。インドの地図が巨大な舌のかたちをしているとすれば、チェンナイ(旧マドラス)は舌の先っぽの右側(東側)に位置しています。

イギリスの東インド会社は1639年にこの地に進出し、翌年、セント・ジョージ要塞を築き、町をマドラスと名づけました。その遺跡は現在も残されているはずなのですが、今回それらを訪れることはできませんでした。

われわれの乗ったバスは、町なかを抜けて、南西に走ります。窓から道端の光景を撮らせてもらいました。

これは町のキオスク。新聞や飲み物、お菓子を売っています。

朝8時すぎともなると、道路には乗用車、リクシャー(オートリクシャー)と呼ばれるタクシー、オートバイ(二人乗りが多い)が、猛烈な勢いで行き交っています。いま気温は30度です。

これはバス停ですね。女性は色鮮やかなサリーをまとっている人が多いようです。道路にはみだすようにしてバスを待っています。

食べ物屋さんでしょうか。仕事に行く前の男たちが、仲間どうしおしゃべりしながら、揚げ物のようなものをぱくついているみたいです。

バイクに奥さんを乗せて、どこかに向かう姿はあちこちで見かけました。

道路にはゴミが散らかっていますが、だれも気にしている様子はありません。インドも車社会ですが、警笛が常に鳴り響くのは日本以上に車が混みあっているせいでしょうか。車線は時に平気で無視されます。

ラジブ・ガンディ・ニナイヴァカムという建造物を見かけました。あとで調べると、ニナイヴァカムとはメモリアル、記念堂のことです。

ラジブ・ガンディーはインドの第9代首相で、母は同じく首相を務めたインディラ・ガンディです。母がシーク教徒によりニューデリーで暗殺されたのを受けて、1984年にインドの首相となりました。

そして、かれ自身も1991年5月21日に、ここチェンナイ郊外で選挙運動中、スリランカの反政府組織「タミル・イーラム解放の虎(LTTE)」に属する女性の自爆テロよって暗殺されるのです。享年46歳でした。記念堂は、かれが暗殺された場所につくられています。

ガイドさんは、そうしたことも教えてくれません。政治的な問題はなるべく触れないようにしているのでしょう。

バスは高速道路にはいっています。未完成な道路が多いのですが、インドでは高速道路が次々とつくられているのが印象的でした。

次第に農村の風景が広がります。

道端に大きな観音様のようなものを見かけました。おそらくヒンドゥー教のお堂なのでしょうが、よくわかりません。でも何だかヒンドゥー教ぽくありませんね。

牛がのんびりと草をはんでいます。まわりにはアマサギ(?)の群れが。インドでは牛は神聖な動物で、人間よりもだいじにされていると聞きます。

ガイドさんによると、人の赤ちゃんは1歳になると牛乳を飲む。だから牛はお母さんと同じで神聖なのだといいます。この話にみょうに感動してしまいました。

10時ごろ、きょうの第一の目的地、カーンチープラムの寺院がみえてきました。

町のなかにはいります。黄色いリクシャーが何やら楽しげで、一度乗ってみたくなります。

最後の晩餐──イタリア夏の旅日記(13) [旅]

8月22日(火)〜24日(木)

われわれの泊まったホテルは、ミラノ中央駅から歩いてすぐのところにあった。

朝、ミラノ中央駅で地下鉄の切符を買い、M2でカドルナ駅まで行き、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会に向かった。「地球の歩き方」の地図にしたがって歩くと、教会の後陣(アプス)がみえてくる。四角と円形を組み合わせた優雅な建物だ。レンガ色とクリーム色の構成も悪くない。気持ちが落ち着く。

ここにやってきたのは、この教会の大食堂にえがかれたレオナルド・ダヴィンチの「最後の晩餐」をみるためだ。見学には予約が必要で、その時間も15分と限られている。幸い、日本からネットで予約をとることができたので、チケット売場に並ぶ必要はない。

教会の正面にやってくる。横にはトラム(路面電車)が走っている。国旗の立っているクリーム色の建物が「最後の晩餐」のえがかれた修道院大食堂の入り口だ。

予約時間まで少し間があったので、教会のなかを見学する。ここにも人の心を楽しませてくれるルネサンスの空間が広がっていた。

時間になった。30人ほどが建物のなかにはいり、案内されるままに控えの部屋に通され、ついに最後の自動ドアが開かれる。そして、その北側の壁に、「最後の晩餐」があらわれた。たいしたことはあるまいとタカをくくっていたぼくも感動を覚えた。なぜか心を吸いこまれるような絵だった。この感じは実物を見ないとわからない。

フラッシュをたかなければ写真をとってもいいというので、われわれもご多分にもれず、絵に近づいて写真を撮らせてもらった。だが、プロではない悲しさ。あとで眺めると絵の深みがいまひとつ伝わってこない。

作品の詳しい説明は不要だろう。まさにイエスが十字架にかけられる前夜の最後の晩餐の一場面がえがかれている。

イエスが集まった弟子たちに「あなたがたのうちの一人が、わたしを裏切ろうとしている」と告げると、弟子たちのあいだにさざ波のように動揺が広がっていく。

人物の仕草からは心の様子までが伝わってくる。イエスの左側3番目のユダはテーブルに肱をついたまま、右手に銀貨を握りしめている。すぐ左のヨハネは悲しそうにうなだれている。右側には何やら議論する弟子たちも。

イエスは穏やかで、すでに諦観した表情をしている。12人の弟子たち、それぞれについて、もっと詳しく知っていれば、絵を鑑賞する視点はもっと深まるだろう。だが、残念ながら、ぼくにその知識がない。

『最後の晩餐』は、ミラノ大公ルドヴィーコ・スフォルツァの依頼で、1495年から97年にかけてえがかれた。レオナルドのいつもながらの遅筆ぶりに苛立った修道院長がミラノ大公に苦情を訴えたとき、宮廷に呼ばれたレオナルドはこう答えたという。

キリストとユダの顔がなかなか決まらない。修道院長が作業をせかすようなら、ユダの顔のモデルを修道院長にしてもよいのだが……。

これには修道院長がうろたえ、ミラノ大公は大笑いし、それ以降、修道院長はレオナルドの仕事に口を出さないようになったとか。

南側の壁にえがかれた、十字架にかけられたキリストの絵も、なかなか見応えがある。このふたつの絵に囲まれて修道士たちは、さぞかし敬虔な面持ちで沈黙を守ったまま食事をしていたのだろう。そう思うと、ちょっと笑えてくるのは、ぼくの不謹慎だ。

見学時間の15分はあっという間にすぎていった。いささか厳粛な面持ちで、部屋をでる。もし神が幻想でしかないとしたら、イエスは何を信じようとしていたのかという思いが渦巻く。これも東洋的無神論者の勝手な思いにすぎない。

これでミラノにやってきた目的は達したようなものだ。あとは、明日マルペンサ空港からチューリヒ空港をへて、日本に帰るまでの時間をどうすごすかである。

せっかくミラノにいるのだからと、まずは近くのスファルツァ城まで歩いていった。

城内の広場をぐるっと回ったあと、ピエタ美術館にはいり、ミケランジェロが89歳で死ぬ直前まで手がけていたピエタ像をみる。ヴァチカンのピエタ像は息を呑むほど美しいが、この像はそれとはだいぶちがう。途中での断念は何を意味したのだろう。それでも、この像からは老いた母の悲しみと慈しみが伝わってくる。母を思わないわけにはいかない。

昼近くになって、城を後にする。イタリア統一の立役者ガリバルディの像が立っている。

どこで食事をとるか迷ったが、けっきょく、延々と歩いて、ミラノを代表するアーケード、「ガッレリア」までやってくる。

20年ほど前に来たときと変わらない相変わらずのにぎわいだ。コロナが明けたことを実感する。

リストランテではピザとパスタを頼み、ついでにビールとワインを飲んだだけだが、お値段は相当なものだった。

夕方まで、まだ時間はある。ガッレリアを出る前に、もう一度、光の差しこむガラスの天井を写真に収める。

ガッレリアを出ると、すぐにレオナルド・ダヴィンチ像が立つ広場と出会う。

その広場の前にあるのがスカラ座だ。いまはオフシーズンのせいか閑散としている。

そのあと、お定まりのようにドゥオモまでやってきた。昔は自由にドゥオモのなかにはいれたのだが、いまは入場券を買わなければならない。チケット売場の列に並んだところで、どっと疲れがでて、ふたりとも顔を見合わせて、もういいかという話になった。そこで、ドゥオモ見学はとりやめに。

猛暑のなか、地下鉄でミラノ中央駅まで戻り、夜食用のすしを駅地下のコンビニで買って、ホテルの部屋に倒れこんだ。

こうして、われわれは熱中症にもならず無事ミラノ見学を終え、翌日ミラノの空港から1日がかりで日本に戻ってきた。帰りの飛行機は、ロシア上空を避け、南回りで、ブルガリア、トルコ、中央アジア、中国の上空を通過し、成田に朝9時半ごろ到着。

コロナ禍を乗り越えて4年ぶりの海外旅行だった。アメリカもギリシアもイランもオーストラリアも行ってないし、中国も50年行ってないと考えると、まだまだ行きたい場所は残っているが、はたしてあといくつ行けるか。残り時間は風の吹くままにということだろう。

われわれの泊まったホテルは、ミラノ中央駅から歩いてすぐのところにあった。

朝、ミラノ中央駅で地下鉄の切符を買い、M2でカドルナ駅まで行き、サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会に向かった。「地球の歩き方」の地図にしたがって歩くと、教会の後陣(アプス)がみえてくる。四角と円形を組み合わせた優雅な建物だ。レンガ色とクリーム色の構成も悪くない。気持ちが落ち着く。

ここにやってきたのは、この教会の大食堂にえがかれたレオナルド・ダヴィンチの「最後の晩餐」をみるためだ。見学には予約が必要で、その時間も15分と限られている。幸い、日本からネットで予約をとることができたので、チケット売場に並ぶ必要はない。

教会の正面にやってくる。横にはトラム(路面電車)が走っている。国旗の立っているクリーム色の建物が「最後の晩餐」のえがかれた修道院大食堂の入り口だ。

予約時間まで少し間があったので、教会のなかを見学する。ここにも人の心を楽しませてくれるルネサンスの空間が広がっていた。

時間になった。30人ほどが建物のなかにはいり、案内されるままに控えの部屋に通され、ついに最後の自動ドアが開かれる。そして、その北側の壁に、「最後の晩餐」があらわれた。たいしたことはあるまいとタカをくくっていたぼくも感動を覚えた。なぜか心を吸いこまれるような絵だった。この感じは実物を見ないとわからない。

フラッシュをたかなければ写真をとってもいいというので、われわれもご多分にもれず、絵に近づいて写真を撮らせてもらった。だが、プロではない悲しさ。あとで眺めると絵の深みがいまひとつ伝わってこない。

作品の詳しい説明は不要だろう。まさにイエスが十字架にかけられる前夜の最後の晩餐の一場面がえがかれている。

イエスが集まった弟子たちに「あなたがたのうちの一人が、わたしを裏切ろうとしている」と告げると、弟子たちのあいだにさざ波のように動揺が広がっていく。

人物の仕草からは心の様子までが伝わってくる。イエスの左側3番目のユダはテーブルに肱をついたまま、右手に銀貨を握りしめている。すぐ左のヨハネは悲しそうにうなだれている。右側には何やら議論する弟子たちも。

イエスは穏やかで、すでに諦観した表情をしている。12人の弟子たち、それぞれについて、もっと詳しく知っていれば、絵を鑑賞する視点はもっと深まるだろう。だが、残念ながら、ぼくにその知識がない。

『最後の晩餐』は、ミラノ大公ルドヴィーコ・スフォルツァの依頼で、1495年から97年にかけてえがかれた。レオナルドのいつもながらの遅筆ぶりに苛立った修道院長がミラノ大公に苦情を訴えたとき、宮廷に呼ばれたレオナルドはこう答えたという。

キリストとユダの顔がなかなか決まらない。修道院長が作業をせかすようなら、ユダの顔のモデルを修道院長にしてもよいのだが……。

これには修道院長がうろたえ、ミラノ大公は大笑いし、それ以降、修道院長はレオナルドの仕事に口を出さないようになったとか。

南側の壁にえがかれた、十字架にかけられたキリストの絵も、なかなか見応えがある。このふたつの絵に囲まれて修道士たちは、さぞかし敬虔な面持ちで沈黙を守ったまま食事をしていたのだろう。そう思うと、ちょっと笑えてくるのは、ぼくの不謹慎だ。

見学時間の15分はあっという間にすぎていった。いささか厳粛な面持ちで、部屋をでる。もし神が幻想でしかないとしたら、イエスは何を信じようとしていたのかという思いが渦巻く。これも東洋的無神論者の勝手な思いにすぎない。

これでミラノにやってきた目的は達したようなものだ。あとは、明日マルペンサ空港からチューリヒ空港をへて、日本に帰るまでの時間をどうすごすかである。

せっかくミラノにいるのだからと、まずは近くのスファルツァ城まで歩いていった。

城内の広場をぐるっと回ったあと、ピエタ美術館にはいり、ミケランジェロが89歳で死ぬ直前まで手がけていたピエタ像をみる。ヴァチカンのピエタ像は息を呑むほど美しいが、この像はそれとはだいぶちがう。途中での断念は何を意味したのだろう。それでも、この像からは老いた母の悲しみと慈しみが伝わってくる。母を思わないわけにはいかない。

昼近くになって、城を後にする。イタリア統一の立役者ガリバルディの像が立っている。

どこで食事をとるか迷ったが、けっきょく、延々と歩いて、ミラノを代表するアーケード、「ガッレリア」までやってくる。

20年ほど前に来たときと変わらない相変わらずのにぎわいだ。コロナが明けたことを実感する。

リストランテではピザとパスタを頼み、ついでにビールとワインを飲んだだけだが、お値段は相当なものだった。

夕方まで、まだ時間はある。ガッレリアを出る前に、もう一度、光の差しこむガラスの天井を写真に収める。

ガッレリアを出ると、すぐにレオナルド・ダヴィンチ像が立つ広場と出会う。

その広場の前にあるのがスカラ座だ。いまはオフシーズンのせいか閑散としている。

そのあと、お定まりのようにドゥオモまでやってきた。昔は自由にドゥオモのなかにはいれたのだが、いまは入場券を買わなければならない。チケット売場の列に並んだところで、どっと疲れがでて、ふたりとも顔を見合わせて、もういいかという話になった。そこで、ドゥオモ見学はとりやめに。

猛暑のなか、地下鉄でミラノ中央駅まで戻り、夜食用のすしを駅地下のコンビニで買って、ホテルの部屋に倒れこんだ。

こうして、われわれは熱中症にもならず無事ミラノ見学を終え、翌日ミラノの空港から1日がかりで日本に戻ってきた。帰りの飛行機は、ロシア上空を避け、南回りで、ブルガリア、トルコ、中央アジア、中国の上空を通過し、成田に朝9時半ごろ到着。

コロナ禍を乗り越えて4年ぶりの海外旅行だった。アメリカもギリシアもイランもオーストラリアも行ってないし、中国も50年行ってないと考えると、まだまだ行きたい場所は残っているが、はたしてあといくつ行けるか。残り時間は風の吹くままにということだろう。

コモ湖珍道中──イタリア夏の旅日記(12) [旅]

8月20日(日)〜21日(月)

シエナでの滞在も終わり、いよいよ帰路につくことになった。行きはフィレンツェ空港をとったが、帰りはミラノのマルペンサ空港にした。そのため、フィレンツェからミラノまでは列車に乗らなくてはならない。とはいえ、そのまま帰国するのも味気ないので、ミラノの北にある世界有数の避暑地、コモ湖に寄って1泊する予定を立てた。

6時45分、眠そうなユウキを起こして別れのあいさつをかわし、シエナの家を出発。ミワもいっしょに車に乗り、マテオの運転でフィレンツェ駅に。1時間ほどで着く。新幹線イタロの発車時間は8時25分なので、少しまがある。バールでコーヒーを飲んで、しばらくおしゃべりしてから、いよいよ出発となった。

真っ赤な色の特急列車イタロに乗る。ミラノまでは約2時間。あっというまだ。

ミラノで列車を乗り換え、コモ駅に。ここまでは順調だった。

アルプスを背にした氷河湖のコモ湖は地図でみると、人の漢字に似ている。われわれがいるコモはその左下の部分。ここから足の付け根にあたるベッラージオに船で向かい、ここで1泊する。計算では午後3時すぎにホテルにつけると思っていた。

ところが、そうは問屋がおろさなかった。コモの駅から船着場までは800メートルほどだ。荷物はあるが、これくらいの距離ならだいじょうぶと踏んで、歩いたのがいけなかった。思いのほか暑くて、意外と遠い。あとで調べると、駅前からバスが出ているのがわかる。それに乗ればよかったのだが、後の祭り。おかげで手の格好をしたおもしろいモニュメントに出会ったりもした。

ようやく港に着いたのはよかったが、こんどはチケット売り場に長蛇の列ができている。これも最初から予約しておけばよかったのだ。ヴァカンスシーズンなのを忘れていた。1時間ほど行列して、ようやく午後4時10分のベッラージョ行きを確保する。

予定がすっかりくるってしまった。船の出発までだいぶ時間がある。バールに入って時間を潰すことにして、交替で町を見学した。ぼくはドゥオモ(聖堂)を見て席に戻り、そのあと、つれあいはヴォルタ博物館を見に行った。電池を発明したヴォルタはコモの出身なのだ。

ようやく出発時間となった。快速の水中翼船なので、ベッラージオまでは40分ほどで着く。その代わり、船でのんびり遊覧する風情はない。

快速の水中翼船の中で、右の中指が硬直し、熱中症のような症状を呈する。慌てて水分を補給し、難を逃れる。それほど猛暑だった。どこが避暑地だと毒づくが、もうすぐベッラージオだ。

ホテル・フローレンスに到着。ここでも入り口が分からず迷った。部屋にはいって、ようやく落ち着く。

部屋からの眺めも悪くない。

本来は避暑の観光地のはずだが、今日は酷暑のコモ湖だった。それでも夕方になると、少し過ごしやすくなった。湖畔にはレストランのテーブルが並びはじめている。

夜は坂道途中のレストランで。しかし、パスタがしょっぱく閉口する。

翌朝、人の字の付け根にあたるベッラージオの岬まで散歩する。コモ湖はここで大きくふたつに分かれる。ボートを漕いでいる人がいる。きょうも暑くなりそうだ。

船で対岸に渡り、カルロッタ邸を見学することにする。きのうの轍を踏まないよう、朝早くチケット売り場で、対岸までの往復とコモに戻る快速船のチケット売り場で確保しておく。そのとき、何か注意されたような気がするのだが、意味がよくわからなかった。そのしっぺ返しがあとで効いてくる。

ともかくも船で対岸に渡り、10分ほどでカルロッタの船着場に到着。カルロッタ邸は17世紀に建てられた貴族の館で、白亜の館に広大な庭園が付属している。

目の前には湖の景色が広がっている。

室内の様子もいくつか紹介しておこう。

ここは書斎だろうか。絵が飾られ、彫像が置かれ、本が並べられ、机と椅子がある。

廊下の様子もいかにも貴族のお屋敷だ。

門扉の外はすぐ湖だ。

ベッラージオに戻る船の時間がやってきたので、船着場に戻った。ところが、ここでトラブルが発生する。満席なので船には乗れないというのだ。別の船着場からフェリーが出ているので、そこまで歩いていけと案内された。早朝、チケット売場で説明されたのは、このことだったのだ。

そこで、猛暑のなか10分ほど歩いて、別の船着場に行き、フェリーがやってくるのを待った。コモ行きの快速船の時間は決まっているので、それに間に合うか、ひやひやだった。対岸のベッラージオが見えてきたときには、フェリーの船着場から快速船の船着場まで走って行く覚悟を決める。その前にホテルで預けてある荷物も回収しなければならない。

15時28分発の快速船には何とか間に合う。コモの船着場には40分ほどで着き、少し休憩したあと、駅までがらがらと荷物を押していき(これもバスを使えばよかったのだ)、コモ駅でミラノまでの切符を買い、刻印を押して、列車に乗り込む。ミラノ駅に着いたときは、もうくたくたになっていた。おのぼりさんである。

シエナでの滞在も終わり、いよいよ帰路につくことになった。行きはフィレンツェ空港をとったが、帰りはミラノのマルペンサ空港にした。そのため、フィレンツェからミラノまでは列車に乗らなくてはならない。とはいえ、そのまま帰国するのも味気ないので、ミラノの北にある世界有数の避暑地、コモ湖に寄って1泊する予定を立てた。

6時45分、眠そうなユウキを起こして別れのあいさつをかわし、シエナの家を出発。ミワもいっしょに車に乗り、マテオの運転でフィレンツェ駅に。1時間ほどで着く。新幹線イタロの発車時間は8時25分なので、少しまがある。バールでコーヒーを飲んで、しばらくおしゃべりしてから、いよいよ出発となった。

真っ赤な色の特急列車イタロに乗る。ミラノまでは約2時間。あっというまだ。

ミラノで列車を乗り換え、コモ駅に。ここまでは順調だった。

アルプスを背にした氷河湖のコモ湖は地図でみると、人の漢字に似ている。われわれがいるコモはその左下の部分。ここから足の付け根にあたるベッラージオに船で向かい、ここで1泊する。計算では午後3時すぎにホテルにつけると思っていた。

ところが、そうは問屋がおろさなかった。コモの駅から船着場までは800メートルほどだ。荷物はあるが、これくらいの距離ならだいじょうぶと踏んで、歩いたのがいけなかった。思いのほか暑くて、意外と遠い。あとで調べると、駅前からバスが出ているのがわかる。それに乗ればよかったのだが、後の祭り。おかげで手の格好をしたおもしろいモニュメントに出会ったりもした。

ようやく港に着いたのはよかったが、こんどはチケット売り場に長蛇の列ができている。これも最初から予約しておけばよかったのだ。ヴァカンスシーズンなのを忘れていた。1時間ほど行列して、ようやく午後4時10分のベッラージョ行きを確保する。

予定がすっかりくるってしまった。船の出発までだいぶ時間がある。バールに入って時間を潰すことにして、交替で町を見学した。ぼくはドゥオモ(聖堂)を見て席に戻り、そのあと、つれあいはヴォルタ博物館を見に行った。電池を発明したヴォルタはコモの出身なのだ。

ようやく出発時間となった。快速の水中翼船なので、ベッラージオまでは40分ほどで着く。その代わり、船でのんびり遊覧する風情はない。

快速の水中翼船の中で、右の中指が硬直し、熱中症のような症状を呈する。慌てて水分を補給し、難を逃れる。それほど猛暑だった。どこが避暑地だと毒づくが、もうすぐベッラージオだ。

ホテル・フローレンスに到着。ここでも入り口が分からず迷った。部屋にはいって、ようやく落ち着く。

部屋からの眺めも悪くない。

本来は避暑の観光地のはずだが、今日は酷暑のコモ湖だった。それでも夕方になると、少し過ごしやすくなった。湖畔にはレストランのテーブルが並びはじめている。

夜は坂道途中のレストランで。しかし、パスタがしょっぱく閉口する。

翌朝、人の字の付け根にあたるベッラージオの岬まで散歩する。コモ湖はここで大きくふたつに分かれる。ボートを漕いでいる人がいる。きょうも暑くなりそうだ。

船で対岸に渡り、カルロッタ邸を見学することにする。きのうの轍を踏まないよう、朝早くチケット売り場で、対岸までの往復とコモに戻る快速船のチケット売り場で確保しておく。そのとき、何か注意されたような気がするのだが、意味がよくわからなかった。そのしっぺ返しがあとで効いてくる。

ともかくも船で対岸に渡り、10分ほどでカルロッタの船着場に到着。カルロッタ邸は17世紀に建てられた貴族の館で、白亜の館に広大な庭園が付属している。

目の前には湖の景色が広がっている。

室内の様子もいくつか紹介しておこう。

ここは書斎だろうか。絵が飾られ、彫像が置かれ、本が並べられ、机と椅子がある。

廊下の様子もいかにも貴族のお屋敷だ。

門扉の外はすぐ湖だ。

ベッラージオに戻る船の時間がやってきたので、船着場に戻った。ところが、ここでトラブルが発生する。満席なので船には乗れないというのだ。別の船着場からフェリーが出ているので、そこまで歩いていけと案内された。早朝、チケット売場で説明されたのは、このことだったのだ。

そこで、猛暑のなか10分ほど歩いて、別の船着場に行き、フェリーがやってくるのを待った。コモ行きの快速船の時間は決まっているので、それに間に合うか、ひやひやだった。対岸のベッラージオが見えてきたときには、フェリーの船着場から快速船の船着場まで走って行く覚悟を決める。その前にホテルで預けてある荷物も回収しなければならない。

15時28分発の快速船には何とか間に合う。コモの船着場には40分ほどで着き、少し休憩したあと、駅までがらがらと荷物を押していき(これもバスを使えばよかったのだ)、コモ駅でミラノまでの切符を買い、刻印を押して、列車に乗り込む。ミラノ駅に着いたときは、もうくたくたになっていた。おのぼりさんである。