小高賢の歌 [人]

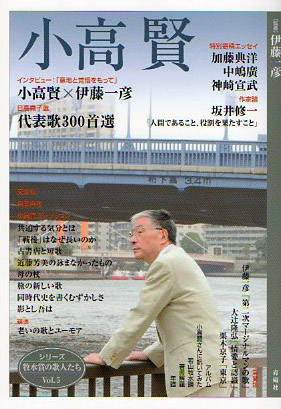

5日ほど、いなかに帰り、両親とすごし、帰宅すると、青磁社から「小高賢」という特集雑誌が届いていた。

歌人、小高賢、すなわち名編集者と知られた鷲尾賢也氏は、ことし2月10日の夕方、脳出血のため、神田神保町の仕事場で亡くなった。脳出血の発作に見舞われたのは、この特集雑誌の寄贈先として350人分のリストをつくって版元にメールで送ってから、数時間後だったらしい。享年69歳。

そのうちの1冊がぼくのところに届けられたのだ。

かしこまった言い方はやめて、「鷲尾さん」ということにしよう。ぼくにとっては、歌人、小高賢より、編集者の鷲尾さんとのつきあいがほとんどである。かれと知りあったのは、人文系書籍編集者の集まり「ムダの会」の席でのこと。ふりかえってみれば、もう15年、いやもっと前になるか。見よう見まねで仕事をしてきたぼくは、大編集者を前に最初ちぢこまっていたことを覚えている。

暗くよどんだぼくなどとはちがい、鷲尾さんは明るく快活で、品とユーモアがあった。物怖じせず、指導力にあふれているような印象も受けた。一時、鷲尾さんのことを高貴な生まれなのではないかと、勝手に勘ちがいしていたくらいである。

しかし、実際は東京下町生まれ。そういえば、江戸っ子の歯切れの良さと度胸みたいなものが、はしばしにあらわれていた。それを高貴さと勘違いしたのは、かれの博覧強記ぶりと、おそるべき人脈の広がりが、スマートな風貌とあいまって、ひょうひょうとしたなかにも威厳を感じさせたからだ。

鷲尾さんは歌人でもあった。歌は人の世とおのれの心をうつしだす。俗物であるぼくには、歌や詩の世界は、まるでわからない。そもそも人前に自分の心をさらけだすのが恥ずかしいという気持ちがある。極端な引っ込み思案なので、鷲尾さんともあまりじっくり話したことがない。それでも亡くなる10日ほど前に、めずらしく電話で長話をした。

その鷲尾さんが亡くなったあと、小高賢として、ぼくのところにみずから編んだ心の花束を届けてくれた。本誌巻末に掲載された、鷲尾さんが編集者に送った手紙には、「自分という人間が見えてきて、恥しいけれど仕方ないですね」と書かれていた。鷲尾さんのはにかんだ表情をみた思いがした。

とはいえ、歌にはおそらく別の作用もある。それは荒魂を定型のなかに封じこめて鎮めるということだ。

こうして歌を詠むことは、生の軌跡をえがくことに同期する。

ほんのいくつかを紹介してみる。

〈的大き兄のミットに投げこみし健康印の軟球[ボール]はいずこ〉

いまはない下町の路地、あるいは広っぱの光景が目に浮かんでくる。少年はたぶん野球好きの小学生、6歳上の兄は高校生で、とても大きくみえる。その兄のかまえる大きなミットに、健康印のマークのついた軟球を力いっぱい投げこむ。ミットに吸いこまれるボールの音、兄のよおしという声まで聞こえてくるようだ。

その兄がいまから2年前に突然、亡くなる。これは思いがけず、兄をしのぶ歌となった。「こんなに早く逝ってしまうとは思わなかった」と本人は自注で述懐する。兄の名は鷲尾悦也、のちに連合の事務局長となる人物だ。

しかし、当の本人が兄の死からわずか2年後に亡くなるとは信じられない。いまはキャッチボールの音だけが耳朶にむなしく響く。

〈鴎外の口ひげにみる不機嫌な明治の家長はわれらにとおき〉

鷲尾さんは結婚して、子どもも生まれ、昔なら家長と呼ばれる存在となった。鴎外の写真などをみていると、明治の家長はさぞかし一家の絶対君主だったにちがいないと思ったりもする。

いまは亭主の権威はがたおち。女房に気をつかいながら、毎日をすごしている。そのくせ、忙しい職場のストレスを家庭にもちこんで、どことなく不機嫌なのは、まわりからもわかる。

家長というポジションにあるとまどい。父とはどういう存在なのだろう。亡くなった父は自分の立場をどんなふうに考えていたのだろう。亭主元気で留守がいいといわれる時代のなかで、それでもつい家長ということばが口の端に浮かぶいごこちの悪さが、ここではユーモラスに歌われている。

〈わが家の持統天皇 旅を終え帰りてみればすでに寝ねたり〉

よくもまあ、こんな大胆な歌を詠んだものだ。「この一首は連れ合いにひどく評判が悪い」と自注にある。それはそうだろう。それでも戻っていく家庭のぬくぬくとしたあたたかさが伝わってくる。

持統天皇は本人にしてみればユーモラスなたとえかもしれないが、奥さまにしてみれば、さぞかし迷惑だったろう。毎晩、酒を飲んで遅く帰ってくる亭主を心配して待っている道理はないからである。

本人は天武天皇よろしく、毎日会社で戦っているつもり。大出版社の仕事は忙しく、また楽しくもあるが、内部の敵も多い。くだらぬ上司とも戦わねばならない。しかし、家庭は持統天皇がいるおかげで安泰を保っている。

〈枇杷ふとりゆるらにふとり金色の雨をうけつつしずかに灯る〉

これは名歌である。明るい夏の雨に打たれ、ふっくらと実をつけるビワは、よくがんばっている。

〈露払う風のコスモス街道に母の手をひく母はわが母〉

89歳で亡くなった母を詠んだ歌。この歌を詠んだころは、まだ旅行に行くこともできたのに、坂道を転がるように母は衰えていったと自注にある。

以上は本人が選び注をほどこした自歌5首である。

最近は、みずからも老いの歌を詠むことが多くなっていた。

〈仏壇の前に坐れば「久しぶり」という顔つきの母のほほえみ〉

〈剣が峰かもしれないが腰おとしぐぐっとしのぐそのうちそのうち〉

〈不都合な記憶消したる都合よき記憶も消えて死んでしまいぬ〉

〈いきるとは生きのびること 大石をさけ小石蹴り生きのびること〉

〈食べるにも眠るにもいる体力は食べて眠れどあわれ戻らぬ〉

〈駅前のティッシュ配りのおみなごに「お疲れさん」といわれ渡さる〉

両親やきょうだいとの光景をうつした歌がいつしか挽歌となり、老春を詠んだ歌がたちまち永訣の歌となってしまう。たしかに歌には時を超えるつよさがあるのだろう。しかし、そうした歌の永遠がいまは憎い。

まだまだこれからの人だった。

2014-04-14 14:31

nice!(7)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0