升屋と仙台藩について [雑記]

4日ほど前、友人と会う予定があったので、そのついでに東京・永田町の国会図書館に寄ってみました。山片蟠桃が番頭をつとめた升屋と仙台藩の関係について、もう少し調べておきたいと思ったからです。『仙台市史』は1958年版は読んでいたものの、2002年以降の改訂版には目を通しておらず、それが気にかかっていました。

あまり時間がなかったので、ひろい読みしかできなかったのですが、だいじと思われる個所をコピーし、家に帰ってから少しずつ読みました。以下、その抜粋メモです。

まず、仙台藩が江戸にどのようにして米を運んでいたかということですね。

北上川の流れを変えて、石巻を港として整備したのは伊達政宗ですが、江戸中期、おそらく享保(1716-36)のころから、石巻は米の積み出し港として、にぎわうようになります。米は天当船と呼ばれる千石船で太平洋岸を南下する、東回りの航路によって下総銚子に着き、そこから高瀬舟で利根川をへて、江戸日本橋近辺に運ばれていました。

銚子からの帰り船がどうなっていたのか、よくわからなかったのですが、『仙台市史』には、こう書かれていました。

〈塩竃(塩釜)に入る商人荷物の大部分は、江戸からの下り荷であった。太物、小間物、薬種、繰綿(くりわた)、古手などの商品は、江戸に藩の米などを輸送した石巻穀船の帰り荷として石巻か、あるいは松島湾の寒風沢(さぶさわ)を経て、塩竃港に運ばれ、仙台城下に駄送された〉

太物というのは着物にする木綿の反物。小間物はほんらい高麗物、つまり舶来品を指していましたが、要は上等な日用雑貨やおしゃれグッズですね。化粧道具や家具も含まれます。繰綿は精製する前の種をとっただけの綿。そして古手は中古の衣類や道具などです。それから薬種、つまり薬の材料などもあったでしょう。米を積んだ船は石巻から出航して、帰りにこういうさまざまな商品を積んで、石巻、または仙台城下に近い塩竃に戻ったわけです。

ところで、仙台藩で江戸の米を収納したのは、深川佐賀町にあった藩の蔵屋敷でした。このあたり、いまでも仙台堀川という地名が残っています。さらに仙台藩の江戸屋敷は上屋敷が現在の汐留、中屋敷が愛宕下、下屋敷が麻布、大井、大崎袖ヶ崎にあったことがわかります。

次に、仙台藩が江戸に米をどれくらい送っていたかということです。蟠桃が活躍していた18世紀中ごろから19世紀初めにかけては、15万〜20万石といったところでしょう。『仙台市史』によれば、仙台藩は表髙60万石に対して、新田開発により実髙は100万石に達していたといいます。ですから、米の収穫量の15〜20%が江戸に送られていた計算になります。

そして江戸の人口を100万とすれば、同じく15〜20%の人が仙台米を食べていたわけですね。江戸送りの仙台米は、ごく江戸時代初期の貞享(じょうきょう)元年(1684)がピークで、約33万石。それが中期から後期にかけて、徐々に下がっていたことは、蟠桃も指摘していたとおりで、蟠桃は仙台藩の財政を立て直すには往事のように、江戸への回米量を増やすべきだと考えていました。

それではなぜ江戸への回米が徐々に減ってきたのでしょう。江戸送りの米は、多いときで7箇所あった江戸屋敷で消費する分を除いて、ほとんど(8割ほど)が市中で売却されます。そして回漕された米のうち7割程度は農民から買い上げた「買米(かいまい)」でした。ですから江戸で売られていたのは、ほとんどが買米だったといってもよいでしょう。この買米がだんだん減ってきたことが、江戸への回米の減少とつながっていたことがわかります。

この買米は、百姓の余り米を対象に、当初自主的だったものが、次第に強制的なものへと変わっていきます。だんだん買米分が百姓に割り付けられるようになっていたのです。農民は年貢を収めたうえに、余り米のうちから割り付けられた米を藩に供出しなければならず、しかもそれを安い値段で買いたたかれたのではないでしょうか。

買米用の資金となったのが、升屋も融通した「買米本金」でした。割り付け制が実施されたのは安永年間(1772-81)とされていますから、天明のころ(1781-89)升屋が「買米本金」を貸し付けたとき、仙台藩はすでに強制的な買米を実施していたことになります。もちろん買米の目的は藩の財政収入を増やすためです。

『仙台市史』によると、天明の飢饉が発生する前から、仙台藩と京都の蔵元、大文字屋との関係はかなり悪化しており、仙台藩は買米本金の調達を升屋に頼まざるをえないところまで追いこまれていました。天明2年(1782)、4年、6年と立て続けに升屋は仙台藩に買米本金を融通しています。

その後、藩は一時、農民に評判の悪かった、強制的性格の強い買米制を廃止しようとしますが、けっきょくはうまくいかず、買米はつづけられます。先立つものはカネというわけでしょうか。寛政3年(1791)にも升屋は仙台藩に買米本金を融通します。寛政7年(1795)、蟠桃の主人、升屋平右衛門が仙台に招かれ、蔵元の大文字屋三郎左衛門とともに饗応されるのは、これからもよろしくという意味合いと、蔵元の交代が予定されていたからでしょう。

寛政9年(1797)のはじめ、今度は蟠桃自身が仙台におもむきます。升屋の蔵元への昇格がいよいよ本決まりになってきたのでしょう。しかし、蟠桃が仙台を訪れたときは、仙北郡一帯で大一揆が発生した時期でした。その一揆のことを蟠桃は日記に記していませんが、一揆勢の要求のひとつは買米制の廃止だったといいますから、買米制がいかに評判が悪かったかがわかります。農民は事実上の増税となる米の強制的な取り立てに反対していました。仙台藩は窮迫する財政と農民の要求とのあいだで、ジレンマに苦しみます。けっきょく大一揆により、買米は少し緩和されますが、その制度そのものがなくなることはなかったようです。

大文字屋はけっきょく破産し、その主人は猪飼(いのかい)と名乗って、仙台藩士となります。藩は、倒産させてしまった商人に、いささか償いたいという気持ちがあったのでしょうか。そして、寛政12年(1800)年からは升屋が3年間の試験期間をへて、正式に仙台藩蔵元となり、これ以降、幕末まで紆余曲折をへながら仙台藩とかかわりつづけることになるわけです。

『仙台市史』によると、最近になって発見された仙台藩財用方の関係資料から、升屋が仙台藩蔵元になった経緯がより詳しくわかってきたようです。

寛政9年(1797)11月、仙台藩奉行(家老)の但木志摩(ただき・しま)を筆頭として、奉行や若年寄の連署のある議定書が升屋に手渡されました。仙台藩は升屋にたいし、藩の年貢、金穀(商品作物)をゆだね、領内の諸産物を売りさばく権限を与える。藩はその見返りとして、升屋から代金を受け取り、それを財政運営にまわすというのが主な内容です。これによって、升屋は仙台藩の財政を掌握することになったといってよいでしょう。つまり、升屋は事実上、仙台藩の大蔵省になったようなものです。

こうして、寛政12年(1800)に正式に蔵元となった升屋は、加島屋や鴻池、住友を含む「組合の金主」とともに、江戸や国元などの費用として、仙台藩に毎月「月割金」を支払うことになります。さらに買米用の「買米本金」を用立てる仕事もありました。享和3年(1803)、升屋は仙台藩に5万両を貸し付けています。このころ、米の価格が持ちなおしたこともあって、仙台藩の財政は一時的な立ち直りをみせていました。

文化元年(1804)、升屋を永久に蔵元とするという証文が取り交わされます。その内容は、升屋は仙台藩に月割金3万7242両を調達し、月1分(1%)の利子をもらい、これに対し、仙台藩は江戸の蔵屋敷で毎年3万8000石を升屋に売却して、借金返済にあてるというものです。

蟠桃の考案になる有名な升屋札(ますやふだ)が発行されたのは文化6年(1809)とされています。それまで仙台藩は何度も藩札を発行したり、鋳銭をおこなったりして、ことごとく貨幣価値の暴落を招き、失敗をくり返していました。その原因を蟠桃は、いざというときに引き換える正貨の準備を怠ったことにみていました。升屋札を発行するにあたって、蟠桃は領外への正貨流出を防ぐための細かな対策を打っています。

こうして升屋札はしばらくのあいだ、信用のある紙幣として領内に流通することになります。25年もつづいたのは大成功だったかもしれません。しかし、蟠桃死後の天保5年(1834)に、升屋札は発行を停止します。この年、升屋は仙台藩への融資をとりやめるところまで追いこまれていました。藩の財政は逼迫し、升屋の借金は返済されないまま、たまりにたまっていました。

蟠桃の時代、升屋が蔵元になり、仙台藩の財政は一時好転したものの、それは長くつづかなかったというべきでしょう。臨時出費なども重なって、藩の赤字は膨らみ、その額は文化元年(1804)から文化13年(1816)のあいだに36万135両に達したといわれます。

出入司で藩重役の大松沢丹宮実敏(おおまつざわたみや・さねとし)は大坂に出向き、升屋などと交渉を重ねます。仙台藩は、升屋に代わる蔵元として、鴻池や住友にも話をもちかけますが、相手にしてもらえませんでした。けっきょく升屋はそのまま蔵元をつづけることになります。

文化14年(1817)、仙台藩と升屋のあいだで、あらたな証文が取り交わされます。升屋は借金の利下げをしたうえで、30年分割で返済を受けるものとし、いっぽう仙台藩では家臣の実禄を下げるなどして、緊縮財政を実施するという内容です。こうして、仙台藩の財政は少しずつ危険水域を脱していきますが、晩年の蟠桃は、仙台藩との関係できわめて難しい状況に置かれていたことがわかります。

蟠桃は文政4年(1821)に亡くなります。しかし、参考までに、その後、升屋と仙台藩がどうなったかについても触れておくことにしましょう。

『仙台市史』によると、升屋は天保5年(1834)に仙台藩の蔵元を投げ出したようです。しかし、藩の借金は残っていましたから、安政6年(1859)7月まで、深川の仙台藩蔵屋敷で、米の売却にたずさわっていたといいます。弘化元年(1844)以降、何度か仙台藩に融資もしていますが、それも嘉永6年(1853)、藩の制度改革によって、いったん途絶えます。升屋が安政6年に、仙台藩と完全に手を切るのは、仙台にも店を出している近江商人の中井家が蔵元となって、仙台藩の財政を牛耳るようになったからですが、その中井家もけっきょく文久元年(1861)に蔵元を投げ出しています。するとまた、仙台藩と升屋の関係が復活します。

こうして仙台藩との関係は腐れ縁のようにつづくのですが、この関係にとどめを刺したのは、やはり明治維新後の「廃藩置県」でした。

『仙台市史』にはこう書かれています。

〈[廃藩置県で]藩の債務の処理も行われた。仙台藩には国内で借財110万8000円余のほか、外国商会に対する借財が11万8000円ほどもあった。国内分のうち、4万9000円余は政府が公債として肩代わりしたが、残りは戊辰戦争の敗戦で伊達家がいったん滅家の処分を受けた以前の借財であるとして債務が破棄された。外国分のうち4万8000円余は政府が肩代わりしたが、6万1000円余は旧蔵元升屋が支払うこととされ、9000円余は債務が取り消された〉

これによると、維新の際、官軍にさからった仙台藩には、明治4年(1871)の廃藩置県に際して厳しい措置がくだされ、近江領を含めて表髙62万石を28万石に減封されたあげく、借金もほとんど新政府に肩代わりしてもらえなかったことがわかります。それはすべて仙台藩に金を貸していた側の損となりました。

しかも仙台藩は外国にも11万8000円(いまでいうと約12億円くらいでしょうか)の借金があり、その一部は信用上、やむなく4割ほど明治政府が負担したものの、残りの6割は升屋が負担したというのです。升屋は仙台藩の借金を棒引きされたうえに、外国分の債務まで負担するというダブルパンチをこうむりました。

この一件について、さらに詳しい記述が宮本又次の『大阪町人列伝』のなかにあります。

これによると、幕末、升屋が貸し付けていた藩は全国51藩(それに1旗本)におよび、その金額は金18万2200両、銀3万8986貫に達していたといいます。これは現在の貨幣価値にするとどれくらいになるのか、よくわかりませんが、50億円以上でしょうか。そのうち朝敵となった仙台藩や桑名藩の分は、まったく戻らず、借金のうちごく一部だけが、明治政府の公債によって保証されました。

ところが、それだけではすまなかったのです。仙台藩で産物掛をしていた細谷武一郎という人が、士族救済事業のために養蚕事業をくわだて、明治4年(1871)にフランスの商人ファーブル・ボエルンから金を借り、もののみごとに失敗したのです。升屋はこの外国負債に裏書き保証をしていました。そのため、諸藩の旧債を引き継いだ明治政府の公債を、その借金の支払いにあてなくてはなりませんでした。おそらく公債分だけでは間に合わなかったでしょう。財産を処分しなければならなかったはずです。これによって升屋は倒産し、蟠桃の夢も消えることになりました。

それらのことを拙著『蟠桃の夢』補遺として記しておくことにしました。

あまり時間がなかったので、ひろい読みしかできなかったのですが、だいじと思われる個所をコピーし、家に帰ってから少しずつ読みました。以下、その抜粋メモです。

まず、仙台藩が江戸にどのようにして米を運んでいたかということですね。

北上川の流れを変えて、石巻を港として整備したのは伊達政宗ですが、江戸中期、おそらく享保(1716-36)のころから、石巻は米の積み出し港として、にぎわうようになります。米は天当船と呼ばれる千石船で太平洋岸を南下する、東回りの航路によって下総銚子に着き、そこから高瀬舟で利根川をへて、江戸日本橋近辺に運ばれていました。

銚子からの帰り船がどうなっていたのか、よくわからなかったのですが、『仙台市史』には、こう書かれていました。

〈塩竃(塩釜)に入る商人荷物の大部分は、江戸からの下り荷であった。太物、小間物、薬種、繰綿(くりわた)、古手などの商品は、江戸に藩の米などを輸送した石巻穀船の帰り荷として石巻か、あるいは松島湾の寒風沢(さぶさわ)を経て、塩竃港に運ばれ、仙台城下に駄送された〉

太物というのは着物にする木綿の反物。小間物はほんらい高麗物、つまり舶来品を指していましたが、要は上等な日用雑貨やおしゃれグッズですね。化粧道具や家具も含まれます。繰綿は精製する前の種をとっただけの綿。そして古手は中古の衣類や道具などです。それから薬種、つまり薬の材料などもあったでしょう。米を積んだ船は石巻から出航して、帰りにこういうさまざまな商品を積んで、石巻、または仙台城下に近い塩竃に戻ったわけです。

ところで、仙台藩で江戸の米を収納したのは、深川佐賀町にあった藩の蔵屋敷でした。このあたり、いまでも仙台堀川という地名が残っています。さらに仙台藩の江戸屋敷は上屋敷が現在の汐留、中屋敷が愛宕下、下屋敷が麻布、大井、大崎袖ヶ崎にあったことがわかります。

次に、仙台藩が江戸に米をどれくらい送っていたかということです。蟠桃が活躍していた18世紀中ごろから19世紀初めにかけては、15万〜20万石といったところでしょう。『仙台市史』によれば、仙台藩は表髙60万石に対して、新田開発により実髙は100万石に達していたといいます。ですから、米の収穫量の15〜20%が江戸に送られていた計算になります。

そして江戸の人口を100万とすれば、同じく15〜20%の人が仙台米を食べていたわけですね。江戸送りの仙台米は、ごく江戸時代初期の貞享(じょうきょう)元年(1684)がピークで、約33万石。それが中期から後期にかけて、徐々に下がっていたことは、蟠桃も指摘していたとおりで、蟠桃は仙台藩の財政を立て直すには往事のように、江戸への回米量を増やすべきだと考えていました。

それではなぜ江戸への回米が徐々に減ってきたのでしょう。江戸送りの米は、多いときで7箇所あった江戸屋敷で消費する分を除いて、ほとんど(8割ほど)が市中で売却されます。そして回漕された米のうち7割程度は農民から買い上げた「買米(かいまい)」でした。ですから江戸で売られていたのは、ほとんどが買米だったといってもよいでしょう。この買米がだんだん減ってきたことが、江戸への回米の減少とつながっていたことがわかります。

この買米は、百姓の余り米を対象に、当初自主的だったものが、次第に強制的なものへと変わっていきます。だんだん買米分が百姓に割り付けられるようになっていたのです。農民は年貢を収めたうえに、余り米のうちから割り付けられた米を藩に供出しなければならず、しかもそれを安い値段で買いたたかれたのではないでしょうか。

買米用の資金となったのが、升屋も融通した「買米本金」でした。割り付け制が実施されたのは安永年間(1772-81)とされていますから、天明のころ(1781-89)升屋が「買米本金」を貸し付けたとき、仙台藩はすでに強制的な買米を実施していたことになります。もちろん買米の目的は藩の財政収入を増やすためです。

『仙台市史』によると、天明の飢饉が発生する前から、仙台藩と京都の蔵元、大文字屋との関係はかなり悪化しており、仙台藩は買米本金の調達を升屋に頼まざるをえないところまで追いこまれていました。天明2年(1782)、4年、6年と立て続けに升屋は仙台藩に買米本金を融通しています。

その後、藩は一時、農民に評判の悪かった、強制的性格の強い買米制を廃止しようとしますが、けっきょくはうまくいかず、買米はつづけられます。先立つものはカネというわけでしょうか。寛政3年(1791)にも升屋は仙台藩に買米本金を融通します。寛政7年(1795)、蟠桃の主人、升屋平右衛門が仙台に招かれ、蔵元の大文字屋三郎左衛門とともに饗応されるのは、これからもよろしくという意味合いと、蔵元の交代が予定されていたからでしょう。

寛政9年(1797)のはじめ、今度は蟠桃自身が仙台におもむきます。升屋の蔵元への昇格がいよいよ本決まりになってきたのでしょう。しかし、蟠桃が仙台を訪れたときは、仙北郡一帯で大一揆が発生した時期でした。その一揆のことを蟠桃は日記に記していませんが、一揆勢の要求のひとつは買米制の廃止だったといいますから、買米制がいかに評判が悪かったかがわかります。農民は事実上の増税となる米の強制的な取り立てに反対していました。仙台藩は窮迫する財政と農民の要求とのあいだで、ジレンマに苦しみます。けっきょく大一揆により、買米は少し緩和されますが、その制度そのものがなくなることはなかったようです。

大文字屋はけっきょく破産し、その主人は猪飼(いのかい)と名乗って、仙台藩士となります。藩は、倒産させてしまった商人に、いささか償いたいという気持ちがあったのでしょうか。そして、寛政12年(1800)年からは升屋が3年間の試験期間をへて、正式に仙台藩蔵元となり、これ以降、幕末まで紆余曲折をへながら仙台藩とかかわりつづけることになるわけです。

『仙台市史』によると、最近になって発見された仙台藩財用方の関係資料から、升屋が仙台藩蔵元になった経緯がより詳しくわかってきたようです。

寛政9年(1797)11月、仙台藩奉行(家老)の但木志摩(ただき・しま)を筆頭として、奉行や若年寄の連署のある議定書が升屋に手渡されました。仙台藩は升屋にたいし、藩の年貢、金穀(商品作物)をゆだね、領内の諸産物を売りさばく権限を与える。藩はその見返りとして、升屋から代金を受け取り、それを財政運営にまわすというのが主な内容です。これによって、升屋は仙台藩の財政を掌握することになったといってよいでしょう。つまり、升屋は事実上、仙台藩の大蔵省になったようなものです。

こうして、寛政12年(1800)に正式に蔵元となった升屋は、加島屋や鴻池、住友を含む「組合の金主」とともに、江戸や国元などの費用として、仙台藩に毎月「月割金」を支払うことになります。さらに買米用の「買米本金」を用立てる仕事もありました。享和3年(1803)、升屋は仙台藩に5万両を貸し付けています。このころ、米の価格が持ちなおしたこともあって、仙台藩の財政は一時的な立ち直りをみせていました。

文化元年(1804)、升屋を永久に蔵元とするという証文が取り交わされます。その内容は、升屋は仙台藩に月割金3万7242両を調達し、月1分(1%)の利子をもらい、これに対し、仙台藩は江戸の蔵屋敷で毎年3万8000石を升屋に売却して、借金返済にあてるというものです。

蟠桃の考案になる有名な升屋札(ますやふだ)が発行されたのは文化6年(1809)とされています。それまで仙台藩は何度も藩札を発行したり、鋳銭をおこなったりして、ことごとく貨幣価値の暴落を招き、失敗をくり返していました。その原因を蟠桃は、いざというときに引き換える正貨の準備を怠ったことにみていました。升屋札を発行するにあたって、蟠桃は領外への正貨流出を防ぐための細かな対策を打っています。

こうして升屋札はしばらくのあいだ、信用のある紙幣として領内に流通することになります。25年もつづいたのは大成功だったかもしれません。しかし、蟠桃死後の天保5年(1834)に、升屋札は発行を停止します。この年、升屋は仙台藩への融資をとりやめるところまで追いこまれていました。藩の財政は逼迫し、升屋の借金は返済されないまま、たまりにたまっていました。

蟠桃の時代、升屋が蔵元になり、仙台藩の財政は一時好転したものの、それは長くつづかなかったというべきでしょう。臨時出費なども重なって、藩の赤字は膨らみ、その額は文化元年(1804)から文化13年(1816)のあいだに36万135両に達したといわれます。

出入司で藩重役の大松沢丹宮実敏(おおまつざわたみや・さねとし)は大坂に出向き、升屋などと交渉を重ねます。仙台藩は、升屋に代わる蔵元として、鴻池や住友にも話をもちかけますが、相手にしてもらえませんでした。けっきょく升屋はそのまま蔵元をつづけることになります。

文化14年(1817)、仙台藩と升屋のあいだで、あらたな証文が取り交わされます。升屋は借金の利下げをしたうえで、30年分割で返済を受けるものとし、いっぽう仙台藩では家臣の実禄を下げるなどして、緊縮財政を実施するという内容です。こうして、仙台藩の財政は少しずつ危険水域を脱していきますが、晩年の蟠桃は、仙台藩との関係できわめて難しい状況に置かれていたことがわかります。

蟠桃は文政4年(1821)に亡くなります。しかし、参考までに、その後、升屋と仙台藩がどうなったかについても触れておくことにしましょう。

『仙台市史』によると、升屋は天保5年(1834)に仙台藩の蔵元を投げ出したようです。しかし、藩の借金は残っていましたから、安政6年(1859)7月まで、深川の仙台藩蔵屋敷で、米の売却にたずさわっていたといいます。弘化元年(1844)以降、何度か仙台藩に融資もしていますが、それも嘉永6年(1853)、藩の制度改革によって、いったん途絶えます。升屋が安政6年に、仙台藩と完全に手を切るのは、仙台にも店を出している近江商人の中井家が蔵元となって、仙台藩の財政を牛耳るようになったからですが、その中井家もけっきょく文久元年(1861)に蔵元を投げ出しています。するとまた、仙台藩と升屋の関係が復活します。

こうして仙台藩との関係は腐れ縁のようにつづくのですが、この関係にとどめを刺したのは、やはり明治維新後の「廃藩置県」でした。

『仙台市史』にはこう書かれています。

〈[廃藩置県で]藩の債務の処理も行われた。仙台藩には国内で借財110万8000円余のほか、外国商会に対する借財が11万8000円ほどもあった。国内分のうち、4万9000円余は政府が公債として肩代わりしたが、残りは戊辰戦争の敗戦で伊達家がいったん滅家の処分を受けた以前の借財であるとして債務が破棄された。外国分のうち4万8000円余は政府が肩代わりしたが、6万1000円余は旧蔵元升屋が支払うこととされ、9000円余は債務が取り消された〉

これによると、維新の際、官軍にさからった仙台藩には、明治4年(1871)の廃藩置県に際して厳しい措置がくだされ、近江領を含めて表髙62万石を28万石に減封されたあげく、借金もほとんど新政府に肩代わりしてもらえなかったことがわかります。それはすべて仙台藩に金を貸していた側の損となりました。

しかも仙台藩は外国にも11万8000円(いまでいうと約12億円くらいでしょうか)の借金があり、その一部は信用上、やむなく4割ほど明治政府が負担したものの、残りの6割は升屋が負担したというのです。升屋は仙台藩の借金を棒引きされたうえに、外国分の債務まで負担するというダブルパンチをこうむりました。

この一件について、さらに詳しい記述が宮本又次の『大阪町人列伝』のなかにあります。

これによると、幕末、升屋が貸し付けていた藩は全国51藩(それに1旗本)におよび、その金額は金18万2200両、銀3万8986貫に達していたといいます。これは現在の貨幣価値にするとどれくらいになるのか、よくわかりませんが、50億円以上でしょうか。そのうち朝敵となった仙台藩や桑名藩の分は、まったく戻らず、借金のうちごく一部だけが、明治政府の公債によって保証されました。

ところが、それだけではすまなかったのです。仙台藩で産物掛をしていた細谷武一郎という人が、士族救済事業のために養蚕事業をくわだて、明治4年(1871)にフランスの商人ファーブル・ボエルンから金を借り、もののみごとに失敗したのです。升屋はこの外国負債に裏書き保証をしていました。そのため、諸藩の旧債を引き継いだ明治政府の公債を、その借金の支払いにあてなくてはなりませんでした。おそらく公債分だけでは間に合わなかったでしょう。財産を処分しなければならなかったはずです。これによって升屋は倒産し、蟠桃の夢も消えることになりました。

それらのことを拙著『蟠桃の夢』補遺として記しておくことにしました。

山片蟠桃と高砂 [雑記]

高砂商工会議所での講演(2013年5月20日)

本日はお忙しいなか、お集まりいただき、ありがとうございます。あまり人前でお話しさせていただいたことがないので、どれだけきちんとお話できるか、はなはだ心許ないものがありますが、知っているかぎりのことを話させていただきます。本日のテーマは「山片蟠桃と高砂」ということですが、もちろんその内容につきましては、かえってみなさまの方がよくご存じかもしれません。そのため、新鮮味のない二番煎じのような話になってしまうかもしれませんが、その点は平にご容赦のほどお願い申しあげます。

さて、初めに自己紹介のようなものをさせていただきますと、私は昭和23年にここ高砂で生まれまして、姫路の淳心学院を卒業して、早稲田大学にはいりました。何とかそこを卒業したものの、高砂には戻らず、そのまま東京に居残りまして、共同通信という会社にはいりました。新聞関係ではなく、主に出版関係の仕事をして、20年ほど単行本の編集に携わり、160冊ほどの本をつくりました。時には翻訳もし、ケネス・ルオフさんの『国民の天皇』という本では大佛次郎論壇賞という賞もいただきました。

4年ほど前に退職し、このたびトランスビューという会社から、『蟠桃の夢』という本を出版しました。山片蟠桃につきましては、いろいろと学術的な研究があったのですが、これまで蟠桃の生涯を描いた、わかりやすい評伝はほとんどありませんでした。そこで、僭越ながら、その評伝めいたものを書かせてもらったわけです。

本をご覧いただければと思いますが、まずカバーをご説明すると、「諸国六十八景」とあり、「播磨瀧野」と書いてあります。「諸国六十八景」を描いたのは安藤広重です。ただし、残念ながら「東海道五十三次」を描いた初代広重ではなく、2代目の広重です。

ここにはその実物がありますので、どうぞご覧ください。瀧野といいますと、いうまでもなく、闘竜灘ということになります。加古川にはさかのぼること30キロの地点にこの難所があります。昔はこの闘竜灘で、高瀬舟を乗り換えて、河口の高砂まで米を運んだものです。

山片蟠桃はこの闘竜灘まで足を運んだことがあります。ですから、高砂に流れつく加古川の難所、闘竜灘は山片蟠桃にとっても、ゆかりの場所だったわけです。

それから、カバーをとりますと、こんどは大坂の光景が飛びだします。これは堂島の米市の様子でしょうか。大勢の人がにぎやかに駆け回っています。江戸時代の全国の米相場は、このにぎやかな堂島の街頭で決まったわけです。

山片蟠桃はいまから265年前、寛延元年1748年に高砂の神爪に生まれまして、13歳のとき大坂の米仲買、升屋に丁稚奉公に行くわけですが、当初この升屋があった場所が堂島だったわけです。ですから、この本の表紙にある堂島の光景を蟠桃もまた見ていたわけです。

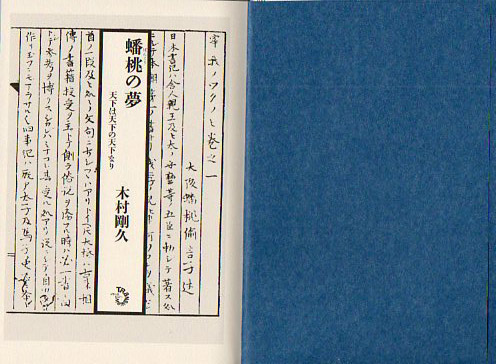

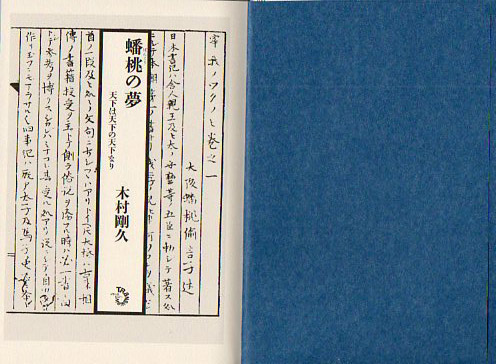

それから、さらに本をめくっていただきますと、本のトビラというものがあります。「蟠桃の夢」というタイトルが書かれていますが、その下に江戸時代の書物の写真が出ています。よくみると、最初に「宰我のつくのひ」と書かれています。「宰我の償い」といってもよいでしょう。宰我というのは、孔子の不肖の弟子で、昼寝ばかりしている。蟠桃はその宰我に自分をなぞらえました。そして、なまけ者の自分を反省して、原稿を書いてみましたというのが「宰我の償い」の意味です。

その次の行には、大阪蟠桃偸言子(とうげんし)述とあります。蟠桃という名前はここに初めて出てきます。そして、それ以外にはでてきません。蟠桃というのは升屋の番頭さんをもじった名前です。偸言子というのは、ことばを盗む者という意味です。だれのことばを盗むのかははっきりしていて、それは懐徳堂の先生、中井竹山先生にほかなりません。つまり、竹山先生のお言葉を剽窃してばかりいる、不肖の弟子、升屋の番頭がこの原稿を書きましたという意味が、タイトルにも著者名にも表れているわけです。

そして、この「宰我の償い」がのちに完成する『夢の代』の草稿になるわけです。ちなみに、この写真にある文字は蟠桃の自筆だと思われます。

そういうわけで、この本の絵をみていただくだけで、山片蟠桃という人は、加古川の河口である高砂に生まれ、13歳のときから大坂に出て、倒産しかかっていた升屋を立て直し、仙台藩の蔵元にまで発展させ、ついに『夢の代』という、たいへんな著作を完成させるという流れがおわかりいただけるのではないかと思うわけです。

山片蟠桃は江戸後期の経済人であると同時に大学者ですが、残念ながら、現在それほど知られた人物ではありません。時々、日本史の教科書などで、『夢の代』という本を書いた人として紹介されるくらいで、山片蟠桃といっても、いまの日本ではほとんど知っている人がいません。まして『夢の代』という大著を読んだ人は、まずいないといっていいでしょう。

江戸時代の学者といってすぐに名前が挙がるのは、やはり新井白石や荻生徂徠ではないでしょうか。この二人は時の将軍に近く、幕府の政策にも大きな影響をおよぼしました。熊沢蕃山や貝原益軒、中江藤樹も知られていますね。これに対して、山片蟠桃がそれほど知られていないのは、政治という表舞台とはほとんど関係せず、弟子もいなかったからだともいえます。かれの格闘した場所は、大坂の米市場でした。松平定信と多少かかわりがあるものの、その人生のほとんどを、のちに仙台藩蔵元となる升屋という米仲買の番頭としてすごしました。山片蟠桃の蟠桃という名前は、自分が番頭さんであるところからつけられたのは、先ほどお話ししたとおりです。したがって、白石や徂徠のように表舞台に立ちませんでしたから、その名前が広く世間に知られることはなかったのです。

しかし、かれの残した『夢の代』という本は、ひそかに読まれるようになります。幕末になって、越前の志士、橋本左内はこの本を読みたいと思ったものの、とうとうはたせなかったというエピソードが残っております。吉田松陰は萩の野山獄で、『夢の代』の後半を読んで、感激したと書いています。ですから『夢の代』は幕末でも知る人ぞ知るという本になっていたのですが、その名前が広く知られるようになったのは明治時代になってからで、東洋学の権威で、京都大学教授の歴史学者、内藤湖南の紹介によるところが大きいと思います。

ところで、きょう『夢の代』の全貌をお話しすることはとてもできそうにありません。それは膨大な著作で、蟠桃の研究で知られる末中哲夫先生のまとめられたところでも、本にして600ページ以上あります。

18世紀の後半、フランスでディドロという人やダランベールという人が、世の中の森羅万象を本にまとめようとして全28巻、ページ数にして1万6000ページにわたる「百科全書」なるものをつくります。これは何百人もがかかわった本ですが、これと同じころ、山片蟠桃はいわば日本の「百科全書」をつくろうとしていたわけです。「夢の代」には天文から地理、歴史、政治、経済、仏教、神社、医学にいたるまで、あらゆる知識が詰めこまれています。どうして蟠桃は、そんなものをつくろうとしたのでしょうか。

きょうお話しようと思うのは、蟠桃という人物をつくった原点が高砂にあったということです。蟠桃は13歳まで高砂で育ちました。おもに神爪ですが、高砂の塾で学んだ形跡もあります。申義堂という学問所はまだできていませんでした。13歳のとき、蟠桃は大坂に丁稚奉公に行き、そこで主人に認められて、懐徳堂という学問所で学ぶことになり、それがかれの教養をかたちづくっていくことになります。しかし、その素地が高砂でつくられたことはまちがいありません。

高砂はいま残念ながら全国的に知られる市とはいえません。東京でも、高砂出身というと、よくどのあたりと聞かれます。兵庫県の高砂ですといっても、なかなかピンとくる人がなくて、明石と姫路のあいだにあって、瀬戸内海に面しているといって、ようやくわかってもらえます。

しかし、近世、つまり江戸時代には、高砂はだれもが知っている町でした。それは謡曲の高砂が結婚式のときにはかならず謡われていたからですが、そのため、高砂には多くの文人墨客(ぼっかく)が訪れております。これはみなさんのほうがよくご存じだと思いますが、たとえば池大雅、小林一茶、與謝蕪村、頼山陽などですね。外国人ではシーボルトが有名です。『里見八犬伝』で有名な滝沢馬琴は、小説家になる前、享和2年(1802)に京、大坂を訪れ、その日記を残しておりますが、そこでは途中大水にあって、旅程が遅れたため、予定していた高砂に行けなかったのが残念だと書かれています。明治の大実業家、渋沢栄一も、一橋家に仕えていた慶応元年(1865年)に、高砂の今市をしばしば訪れ、ここで綿を仕入れるため藩札を発行しております。

私は蟠桃をはぐくんだのは近世の高砂だと考えております。蟠桃の性格、がまん強くて、律儀で、バランス感覚にすぐれ、現実主義者であり、合理主義者であり、しかも夢を忘れないといった性格がどのようにしてはぐくまれたか。こういう性格は、大人になって、いきなり身につくものではありません。すると、それは土地によってはぐくまれたということになります。蟠桃を生んだのはやはり高砂といえるのではないでしょうか。

しかし、蟠桃自身が高砂にふれた箇所はごくわずかです。「入讃記」という旅日記と、その際、つくった漢詩くらいでしょうか。蟠桃は寛政4年(1792)、つまりいまから220年ほど前、45歳のときに、息子の小三郎を連れて、讃岐詣でをしております。その途中、故郷の神爪村に立ち寄っているわけです。

蟠桃が金比羅参りにでかけたのは、その12年前に3歳になったばかりの息子小三郎が疱瘡にかかって死にそうになったとき、義理のお父さんが金比羅頼みをして、もし孫が全快したらお参りしますと金比羅さんに願をかけたという経緯があったからです。蟠桃という人は儒教を信奉して、神仏頼みをしませんでしたから、金毘羅さんのご利益などまったく信じていませんでした。しかし、ともかく息子は全快して、無事15歳になりました。ところがお祖父さんのほうが、そうこうしているうちに病気で亡くなってしまったわけです。讃岐詣でをする気になったのは、奥さんのお父さんの遺志をかなえるためでした。

その旅日記によりますと、蟠桃は寛政4年3月8日に、現在の暦でいうと1792年4月28日に、息子とともに大坂を出発しております。陸路、西宮、須磨を経て垂水で一泊、翌日に明石、高砂をへて、夕方、故郷の神爪村に到着しました。

その夜は、兄が当主を務める自分の生まれ育った家で、親戚、友人も寄り集まって、酒をくみかわしながら団欒しました。それでも昔の人は寝るのが早かったようです。現在の時刻でいうと、夜9時前には早々と床についています。

そして翌10日には午後から、幼いころによく遊んだ「曽根山」に登っています。曽根山というのは、日笠山のことですね。標高は62.4メートルです。西を望むと大塩や的形、西浜といった塩田、南には瀬戸内が横たわっている。高砂、尾上、別府、明石の町並みは東の方に見える、もちろん淡路島も見えます。ああいい気持ちだ、まるで空に浮かんでいるようだ、と伸びをしたあと、蟠桃は下山し、ふもとの曽根神社に詣で、それから子ども時代のもうひとつの遊び場だった「石の宝殿」のことを懐かしく思い浮かべるわけです。

この日記は、すべて漢文でかかれておりますので、現代語訳しますと、こんなふうになります。

「この静窟、石の宝殿は天女が作ったものだと世間では伝えている。四方三歩(ぶ)有半〔約7メートル〕、高さ二丈六尺〔約8メートル〕の石造物が据えられているさまは奇怪で、子どものころから、ここで遊ぶたびに、不思議な石だなと思いつつ、謎はとけずにいまに至っている。おそらく大昔に穴をうがって作ったものだろうが、まさに天下の珍といっていい」

こんなふうに書いております。これをみると、山片蟠桃が子どものころ、石の宝殿でよく遊んでいたことがわかります。そして、不思議な石だなとずっと思っていたというのです。これはおもしろい言い方ですね。石の宝殿というと、昔の人にとっては、まさに願をかける神社で、実際、いまでもここは神社なのですが、蟠桃にとっては石の宝殿は何よりも「不思議な石」というわけです。つまり、蟠桃にとって石の宝殿は不思議がはじまった場所といってもいいと思います。

この人はいまでいう理科少年、つまり理科が好きな少年でした。のちに蟠桃が天文に興味をもち、主人が道楽で買った望遠鏡を借りて、月を観察したりするのも、石の宝殿から始まった好奇心のなせる業ではなかったでしょうか。

さらに蟠桃はこの紀行文「入讃記」のなかで、加古川を渡り高砂にはいってから「かつて学んだ師、および従兄弟の家を歴訪した」と書いています。ですから高砂町に、学んだ塾と、おじさんかおばさんの家があったことがわかります。毎日、神爪から高砂に通うのはたいへんです。ですから、蟠桃は、しばらくおじさんかおばさんの家にいて、高砂の塾に通っていたかもしれません。このころはまだ申義堂はできていませんでした。岸本家が建築費を提供して、いまのコミュニティセンターの場所に申義堂ができるのは文化元年(1804)のことです。

蟠桃が高砂の塾に通っていた宝暦のころ(1760年ごろ)、高砂は大坂方面への播州米の積み出し港としてもっともにぎわっておりました。町なかにうがたれた堀川では、秋から冬にかけて米俵を積んだ船がひっきりなしに行き来していており、米などを収める百間蔵もつくられておりました。

しかし、この町自体の歴史は意外と浅く、江戸時代のはじめに突然、出現したといってもいいでしょう。それまでは反対側の加古川東岸河口あたりが、高砂泊と呼ばれていました。付近の尾上には松の名所もありましたから「百人一首」に残されているように「高砂の尾上の松」が歌の飾り文句となったわけです。

慶長6年(1601)、「高砂」を『播磨国風土記』でナビツシマと呼ばれていた地、つまり加古川西岸に位置する現在の高砂に移転しようと計画したのは、関ヶ原の戦功で姫路城主となったばかりの池田輝政です。元の町をそっくり移転して、わざわざ新たに港を築いたのは、何か理由があったのでしょう。ともかくも家康から播磨国に封じられた輝政がおこなった初仕事が、姫路城改築と高砂町の建設だったわけです。

輝政は慶長6年(1601)3月に、加古川東岸の今津(旧高砂)の諸役を免除し、対岸の砂浜を開発させ、そのうえで住民を移住させることにしました。海岸線には以前梶原氏のつくった高砂城とは別に出城も築きました。この城は元和元年(1615)に出された「一国一城令」によって、廃城になり、そこが現在の高砂神社になっているわけですね。

橋本政次氏の大著『姫路城史』によりますと、池田輝政は長さ50メートル、横35メートルの巨船のほか、軍船を100漕つくりまして、高砂港に繋ぎ、いざというときに備えていたそうです。池田輝政のライバル、福島正則は、その船が役に立たないのをみて、これを阿房丸と名づけて笑いものにしたのですが、のちに大坂の陣がおこるのをみると、「輝政の智謀は測り難いものがあったと世にうわさされた」と『姫路城史』に書かれております。しかし、大坂の陣のときには、池田輝政はすでに亡くなっております。

江戸時代も元禄期に入ると、高砂の軍事的機能は完全に失われていました。元和元年(1615)に「一国一城令」が出されて、高砂城は取り払われ、そのあとに神社(現在の高砂神社)が建てられると、結婚式で有名な「高砂」の謡曲にちなんで「相生の松」までが新たにつくられることになりました。

蟠桃の紀行文「入讃記」には次のような一節があります。

「尾上に着く。ここの神社には古い鏡が祭られているが、実に希代の珍品である。境内には二本の松がもつれあって生えているが、これをめでたい相生の松というそうな。加古川を渡ると高砂の町が広がる。ところが高砂神社にも奇妙にもつれあった夫婦松があって、これも相生の松と名づけられ、尾上側と争っているらしい。はたしてどちらが本物なのだろうか」

この文章が書かれたのは寛政4年(1792)のことですが、すでにこのころ地元でも高砂の由来があいまいになって、町が万葉の昔から現在の場所に存在したかのように錯覚されていたのかもしれません。

ところで、このときの金比羅参りでは、蟠桃が旧暦の3月10日(現在の4月30日)に、高砂の浜から三更、つまり夜中に船出して、家島、小豆島をへて、讃岐に向かっております。このときの同行者は8名となっておりまして、蟠桃親子のほか、兄の安兵衛、それから米田の西光寺の和尚さんも同行していることがわかります。

江戸時代、高砂は商業都市としてにぎわっていました。池田輝政がきたるべき戦乱を想定し、軍事的補給基地として創設した町には碁盤上の町割りと南北二筋の堀割りが築かれていましたが、近世の高砂はこうした都市設計のもとに、江戸時代をとおして姫路藩経済のなかで大きな役割を占めていくことになります。

町の商業機能を支えたのは、ひとつに加古川の水運であり、さらには大坂米市場の存在でした。そして、山片蟠桃の生涯と思想は大坂米市場と密接に結びついていきます。その原型は高砂での経験にあったのではないでしょうか。おそらく蟠桃は子どものころ堀川や百間蔵のあたりを、よく歩いていたはずです。

ここで加古川について触れますと、加古川は青垣町に源を発し、河口の高砂で瀬戸内海に流れ込む幹流長さ80キロの中級河川です。そのうち黒田庄(くろだしょう)までの48キロが、江戸時代に舟が通る道として開発されました。この開発を計画したのがやはり池田輝政で、舟の航路を延長すると同時に、本来、西の洗川に流れていた本流を途中でせき止めて、高砂の浜へと切り通させました。それによって、加古川の水路を利用し、播州から丹波に至るまでの米を河口の高砂に集荷するようにしたわけですね。

しかし、加古川には遡行約30キロの地点に難所があります。これが、滝野の闘竜灘です。江戸時代はこの滝野を境に、米俵などの船荷は積み替えられました。滝野から上流では20石積みの小型船が用いられ、そこから下流では70石積みの船で年貢米が運ばれました。ともに浅瀬の航行に支障をきたさない平底の高瀬舟が用いられたといいます。

45歳の蟠桃は讃岐詣でからの帰り道に、ふたたび故郷の神爪村を通って、さらに亡き舅の出身地である加美町(かみちょう)、現在の多可町(たかちょう)を訪れるのですが、その途中にこの闘竜灘を見物しております。

それはともかく、蟠桃が米の流通について、最初に学んだのが高砂であったことはまちがいありません。高砂においては、のちに綿が大きな役割を占めるようになりますが、江戸時代における米は、現在よりもはるかに大きな役割をもっておりました。当時の税金は年貢、つまり米で収められていました。その意味では、米はおカネと同じだったといえるわけです。米は幕府を支える税金でもあり、各藩を支える税金でもありました。そして、この米を売ることにより、幕府も各藩も収入を得て、それを維持費やら藩士の給料にあてたわけです。ですから、米の流れを知るということは、おカネの流れを知るということと同じだったわけです。山片蟠桃がのちに大坂で大活躍できたのは、この仕組みを高砂で子どもながらに学んでいたからにほかなりません。

姫路藩の年貢米は、その3分の2が高砂に集まっていました。そして、高砂に集められた米は、半分が大坂に半分が灘に送られていたといわれます。コメを買う商人は、藩に代銀を納めて、藩から「米切手」を発行してもらい、その米切手で高砂に貯蔵された米を引き取っていました。

江戸時代を「士農工商」とか「鎖国」というイメージでとらえるのはまちがいだということだけは、申し上げておきたいと思います。少なくとも農工商のあいだに身分の差はありません。武士にしても、大地主や商人より金持ちだったわけではありません。それに鎖国といいますが、ご存じのように日本は当時、オランダとも中国、朝鮮とも貿易をしていました。ですから、江戸時代を鎖された「暗い時代」ととらえるのはまちがいだということは言っておきたいと思います。

山片蟠桃は、高砂において商業の仕組みを学んだといいました。そして、さらにいえることがあります。それは高砂が文化の町だったということです。蟠桃は大坂に出て升屋に丁稚奉公するようになったとき、おそらく、すでに『論語』を全文暗記していました。もちろん字も書けましたし、さらに算術もびっくりするくらいできました。これはどうしてかというと、やはり高砂の塾で、これらをすでに学んでいたからです。高砂は商業的にも文化的にも進んだ都市だったわけですね。

13歳というといまでいう小学6年生です。そんな子どもがむずかしい『論語』を暗記できたはずがないと思われるかもしれませんが、貝原益軒はこんなことをいっております。論語は1万2700字。1日100字を100ぺん読んだら、4カ月ほどで終わる。ですから、昔は『論語』を暗記している子どもがざらにいたといっていいと思います。山片蟠桃はおそらく、そういう学び方で鍛えられた、頭脳明晰な子どもでしたし、高砂にあった塾で『論語』などを学んでいたことはたしかだと思います。

いま儒教というと古くさいと思われますが、かならずしもそうではありません。商売はカネもうけです。しかし、カネもうけをしていると、どこかで自分は何のためにカネもうけをするのかという疑問にぶつかるかもしれません。そういう疑問に答えてくれるのが、『論語』であるともいえます。商業道徳といいますと、明治以降は、その最大の実践者が渋沢栄一ですけれども、山片蟠桃もまた商業と道徳を結びつけた人でした。

蟠桃が高砂で受けた教育は儒教教育です。しかし、それだけではありません。おそらく「石の宝殿」は蟠桃に宇宙の不思議という感覚を与えました。それがのちに自然や地理への猛烈ともいうべき関心を呼ぶ素地になっていると私などは思います。さらにいえば、蟠桃には江戸時代の人にはめずらしく、海外への関心が強くあります。これはどうしてでしょう。私はここに「天竺徳兵衛」という人をもってきてもいいのではないかと思います。おそらく江戸時代の高砂でも、天竺徳兵衛の逸話は語りぐさになっていたはずで、蟠桃もまた天竺話から何らかのインスピレーションを得ていたのではないかと思われます。

その話をすると、長くなるのでやめておきますが、私が申し上げたかったのは、やはり土地が人を生むということです。山片蟠桃という人を考えるときに、この人はやはり高砂の人だなと思わないわけにはいきません。

ほかに高砂の人というと、宮本武蔵、美濃部達吉の名前が浮かびます。映画でしか知りませんが、宮本武蔵は一乗下り松で、吉本一門と戦うときに、いったん神社におまいりしようとして、神仏は頼まずと、そのまま戦いの場に臨みます。これも神仏は頼まずとした山片蟠桃とそっくり同じ姿勢ですね。考えてみれば、山片蟠桃の「夢の代」は、独創的な思索という意味では、宮本武蔵の「五輪書」とよく似ています。

美濃部達吉の「天皇機関説」は、戦前、天皇をないがしろにするものとして、ずいぶん軍部にたたかれました。しかし、美濃部さんはあたりまえのことをいったにすぎないのです。つまり、天皇は憲法の外にある超然とした存在ではなく、あくまでも憲法に従う君主なのであり、天皇の地位は憲法のなかにきちんと定められているのだ、と。これが「天皇機関説」と呼ばれるものの内実ですね。このあたりまえのことが、天皇を祭り上げ、天皇を利用しようとする軍部から反発を受けたわけです。

美濃部さんにみられる気骨、時勢におもねらない気骨を、蟠桃もまたもっていました。ちがうものはちがうという精神ですね。こうした播州人特有の精神は柳田国男や和辻哲郎、三木清などにも引き継がれています。柳田国男は姫路の北の福崎生まれですが、北条の小学校に行き、それから13歳のとき東京に出ます。官に対して民の立場をつらぬき、終生、日本人とは何かを探究しつづけました。

少し余計なことも話しましたが、山片蟠桃という江戸時代の偉人を生んだのは、まさに近世の高砂にほかならなかったということを本日は申し上げたかったわけです。神爪の覚正寺には、蟠桃のお墓と、蟠桃が村人に配った朱塗りの木杯が残っております。機会がありましたら、これもぜひご覧になられたらと思います。本日は、長時間、拙い話をお聞きいただき、ありがとうございました。

本日はお忙しいなか、お集まりいただき、ありがとうございます。あまり人前でお話しさせていただいたことがないので、どれだけきちんとお話できるか、はなはだ心許ないものがありますが、知っているかぎりのことを話させていただきます。本日のテーマは「山片蟠桃と高砂」ということですが、もちろんその内容につきましては、かえってみなさまの方がよくご存じかもしれません。そのため、新鮮味のない二番煎じのような話になってしまうかもしれませんが、その点は平にご容赦のほどお願い申しあげます。

さて、初めに自己紹介のようなものをさせていただきますと、私は昭和23年にここ高砂で生まれまして、姫路の淳心学院を卒業して、早稲田大学にはいりました。何とかそこを卒業したものの、高砂には戻らず、そのまま東京に居残りまして、共同通信という会社にはいりました。新聞関係ではなく、主に出版関係の仕事をして、20年ほど単行本の編集に携わり、160冊ほどの本をつくりました。時には翻訳もし、ケネス・ルオフさんの『国民の天皇』という本では大佛次郎論壇賞という賞もいただきました。

4年ほど前に退職し、このたびトランスビューという会社から、『蟠桃の夢』という本を出版しました。山片蟠桃につきましては、いろいろと学術的な研究があったのですが、これまで蟠桃の生涯を描いた、わかりやすい評伝はほとんどありませんでした。そこで、僭越ながら、その評伝めいたものを書かせてもらったわけです。

本をご覧いただければと思いますが、まずカバーをご説明すると、「諸国六十八景」とあり、「播磨瀧野」と書いてあります。「諸国六十八景」を描いたのは安藤広重です。ただし、残念ながら「東海道五十三次」を描いた初代広重ではなく、2代目の広重です。

ここにはその実物がありますので、どうぞご覧ください。瀧野といいますと、いうまでもなく、闘竜灘ということになります。加古川にはさかのぼること30キロの地点にこの難所があります。昔はこの闘竜灘で、高瀬舟を乗り換えて、河口の高砂まで米を運んだものです。

山片蟠桃はこの闘竜灘まで足を運んだことがあります。ですから、高砂に流れつく加古川の難所、闘竜灘は山片蟠桃にとっても、ゆかりの場所だったわけです。

それから、カバーをとりますと、こんどは大坂の光景が飛びだします。これは堂島の米市の様子でしょうか。大勢の人がにぎやかに駆け回っています。江戸時代の全国の米相場は、このにぎやかな堂島の街頭で決まったわけです。

山片蟠桃はいまから265年前、寛延元年1748年に高砂の神爪に生まれまして、13歳のとき大坂の米仲買、升屋に丁稚奉公に行くわけですが、当初この升屋があった場所が堂島だったわけです。ですから、この本の表紙にある堂島の光景を蟠桃もまた見ていたわけです。

それから、さらに本をめくっていただきますと、本のトビラというものがあります。「蟠桃の夢」というタイトルが書かれていますが、その下に江戸時代の書物の写真が出ています。よくみると、最初に「宰我のつくのひ」と書かれています。「宰我の償い」といってもよいでしょう。宰我というのは、孔子の不肖の弟子で、昼寝ばかりしている。蟠桃はその宰我に自分をなぞらえました。そして、なまけ者の自分を反省して、原稿を書いてみましたというのが「宰我の償い」の意味です。

その次の行には、大阪蟠桃偸言子(とうげんし)述とあります。蟠桃という名前はここに初めて出てきます。そして、それ以外にはでてきません。蟠桃というのは升屋の番頭さんをもじった名前です。偸言子というのは、ことばを盗む者という意味です。だれのことばを盗むのかははっきりしていて、それは懐徳堂の先生、中井竹山先生にほかなりません。つまり、竹山先生のお言葉を剽窃してばかりいる、不肖の弟子、升屋の番頭がこの原稿を書きましたという意味が、タイトルにも著者名にも表れているわけです。

そして、この「宰我の償い」がのちに完成する『夢の代』の草稿になるわけです。ちなみに、この写真にある文字は蟠桃の自筆だと思われます。

そういうわけで、この本の絵をみていただくだけで、山片蟠桃という人は、加古川の河口である高砂に生まれ、13歳のときから大坂に出て、倒産しかかっていた升屋を立て直し、仙台藩の蔵元にまで発展させ、ついに『夢の代』という、たいへんな著作を完成させるという流れがおわかりいただけるのではないかと思うわけです。

山片蟠桃は江戸後期の経済人であると同時に大学者ですが、残念ながら、現在それほど知られた人物ではありません。時々、日本史の教科書などで、『夢の代』という本を書いた人として紹介されるくらいで、山片蟠桃といっても、いまの日本ではほとんど知っている人がいません。まして『夢の代』という大著を読んだ人は、まずいないといっていいでしょう。

江戸時代の学者といってすぐに名前が挙がるのは、やはり新井白石や荻生徂徠ではないでしょうか。この二人は時の将軍に近く、幕府の政策にも大きな影響をおよぼしました。熊沢蕃山や貝原益軒、中江藤樹も知られていますね。これに対して、山片蟠桃がそれほど知られていないのは、政治という表舞台とはほとんど関係せず、弟子もいなかったからだともいえます。かれの格闘した場所は、大坂の米市場でした。松平定信と多少かかわりがあるものの、その人生のほとんどを、のちに仙台藩蔵元となる升屋という米仲買の番頭としてすごしました。山片蟠桃の蟠桃という名前は、自分が番頭さんであるところからつけられたのは、先ほどお話ししたとおりです。したがって、白石や徂徠のように表舞台に立ちませんでしたから、その名前が広く世間に知られることはなかったのです。

しかし、かれの残した『夢の代』という本は、ひそかに読まれるようになります。幕末になって、越前の志士、橋本左内はこの本を読みたいと思ったものの、とうとうはたせなかったというエピソードが残っております。吉田松陰は萩の野山獄で、『夢の代』の後半を読んで、感激したと書いています。ですから『夢の代』は幕末でも知る人ぞ知るという本になっていたのですが、その名前が広く知られるようになったのは明治時代になってからで、東洋学の権威で、京都大学教授の歴史学者、内藤湖南の紹介によるところが大きいと思います。

ところで、きょう『夢の代』の全貌をお話しすることはとてもできそうにありません。それは膨大な著作で、蟠桃の研究で知られる末中哲夫先生のまとめられたところでも、本にして600ページ以上あります。

18世紀の後半、フランスでディドロという人やダランベールという人が、世の中の森羅万象を本にまとめようとして全28巻、ページ数にして1万6000ページにわたる「百科全書」なるものをつくります。これは何百人もがかかわった本ですが、これと同じころ、山片蟠桃はいわば日本の「百科全書」をつくろうとしていたわけです。「夢の代」には天文から地理、歴史、政治、経済、仏教、神社、医学にいたるまで、あらゆる知識が詰めこまれています。どうして蟠桃は、そんなものをつくろうとしたのでしょうか。

きょうお話しようと思うのは、蟠桃という人物をつくった原点が高砂にあったということです。蟠桃は13歳まで高砂で育ちました。おもに神爪ですが、高砂の塾で学んだ形跡もあります。申義堂という学問所はまだできていませんでした。13歳のとき、蟠桃は大坂に丁稚奉公に行き、そこで主人に認められて、懐徳堂という学問所で学ぶことになり、それがかれの教養をかたちづくっていくことになります。しかし、その素地が高砂でつくられたことはまちがいありません。

高砂はいま残念ながら全国的に知られる市とはいえません。東京でも、高砂出身というと、よくどのあたりと聞かれます。兵庫県の高砂ですといっても、なかなかピンとくる人がなくて、明石と姫路のあいだにあって、瀬戸内海に面しているといって、ようやくわかってもらえます。

しかし、近世、つまり江戸時代には、高砂はだれもが知っている町でした。それは謡曲の高砂が結婚式のときにはかならず謡われていたからですが、そのため、高砂には多くの文人墨客(ぼっかく)が訪れております。これはみなさんのほうがよくご存じだと思いますが、たとえば池大雅、小林一茶、與謝蕪村、頼山陽などですね。外国人ではシーボルトが有名です。『里見八犬伝』で有名な滝沢馬琴は、小説家になる前、享和2年(1802)に京、大坂を訪れ、その日記を残しておりますが、そこでは途中大水にあって、旅程が遅れたため、予定していた高砂に行けなかったのが残念だと書かれています。明治の大実業家、渋沢栄一も、一橋家に仕えていた慶応元年(1865年)に、高砂の今市をしばしば訪れ、ここで綿を仕入れるため藩札を発行しております。

私は蟠桃をはぐくんだのは近世の高砂だと考えております。蟠桃の性格、がまん強くて、律儀で、バランス感覚にすぐれ、現実主義者であり、合理主義者であり、しかも夢を忘れないといった性格がどのようにしてはぐくまれたか。こういう性格は、大人になって、いきなり身につくものではありません。すると、それは土地によってはぐくまれたということになります。蟠桃を生んだのはやはり高砂といえるのではないでしょうか。

しかし、蟠桃自身が高砂にふれた箇所はごくわずかです。「入讃記」という旅日記と、その際、つくった漢詩くらいでしょうか。蟠桃は寛政4年(1792)、つまりいまから220年ほど前、45歳のときに、息子の小三郎を連れて、讃岐詣でをしております。その途中、故郷の神爪村に立ち寄っているわけです。

蟠桃が金比羅参りにでかけたのは、その12年前に3歳になったばかりの息子小三郎が疱瘡にかかって死にそうになったとき、義理のお父さんが金比羅頼みをして、もし孫が全快したらお参りしますと金比羅さんに願をかけたという経緯があったからです。蟠桃という人は儒教を信奉して、神仏頼みをしませんでしたから、金毘羅さんのご利益などまったく信じていませんでした。しかし、ともかく息子は全快して、無事15歳になりました。ところがお祖父さんのほうが、そうこうしているうちに病気で亡くなってしまったわけです。讃岐詣でをする気になったのは、奥さんのお父さんの遺志をかなえるためでした。

その旅日記によりますと、蟠桃は寛政4年3月8日に、現在の暦でいうと1792年4月28日に、息子とともに大坂を出発しております。陸路、西宮、須磨を経て垂水で一泊、翌日に明石、高砂をへて、夕方、故郷の神爪村に到着しました。

その夜は、兄が当主を務める自分の生まれ育った家で、親戚、友人も寄り集まって、酒をくみかわしながら団欒しました。それでも昔の人は寝るのが早かったようです。現在の時刻でいうと、夜9時前には早々と床についています。

そして翌10日には午後から、幼いころによく遊んだ「曽根山」に登っています。曽根山というのは、日笠山のことですね。標高は62.4メートルです。西を望むと大塩や的形、西浜といった塩田、南には瀬戸内が横たわっている。高砂、尾上、別府、明石の町並みは東の方に見える、もちろん淡路島も見えます。ああいい気持ちだ、まるで空に浮かんでいるようだ、と伸びをしたあと、蟠桃は下山し、ふもとの曽根神社に詣で、それから子ども時代のもうひとつの遊び場だった「石の宝殿」のことを懐かしく思い浮かべるわけです。

この日記は、すべて漢文でかかれておりますので、現代語訳しますと、こんなふうになります。

「この静窟、石の宝殿は天女が作ったものだと世間では伝えている。四方三歩(ぶ)有半〔約7メートル〕、高さ二丈六尺〔約8メートル〕の石造物が据えられているさまは奇怪で、子どものころから、ここで遊ぶたびに、不思議な石だなと思いつつ、謎はとけずにいまに至っている。おそらく大昔に穴をうがって作ったものだろうが、まさに天下の珍といっていい」

こんなふうに書いております。これをみると、山片蟠桃が子どものころ、石の宝殿でよく遊んでいたことがわかります。そして、不思議な石だなとずっと思っていたというのです。これはおもしろい言い方ですね。石の宝殿というと、昔の人にとっては、まさに願をかける神社で、実際、いまでもここは神社なのですが、蟠桃にとっては石の宝殿は何よりも「不思議な石」というわけです。つまり、蟠桃にとって石の宝殿は不思議がはじまった場所といってもいいと思います。

この人はいまでいう理科少年、つまり理科が好きな少年でした。のちに蟠桃が天文に興味をもち、主人が道楽で買った望遠鏡を借りて、月を観察したりするのも、石の宝殿から始まった好奇心のなせる業ではなかったでしょうか。

さらに蟠桃はこの紀行文「入讃記」のなかで、加古川を渡り高砂にはいってから「かつて学んだ師、および従兄弟の家を歴訪した」と書いています。ですから高砂町に、学んだ塾と、おじさんかおばさんの家があったことがわかります。毎日、神爪から高砂に通うのはたいへんです。ですから、蟠桃は、しばらくおじさんかおばさんの家にいて、高砂の塾に通っていたかもしれません。このころはまだ申義堂はできていませんでした。岸本家が建築費を提供して、いまのコミュニティセンターの場所に申義堂ができるのは文化元年(1804)のことです。

蟠桃が高砂の塾に通っていた宝暦のころ(1760年ごろ)、高砂は大坂方面への播州米の積み出し港としてもっともにぎわっておりました。町なかにうがたれた堀川では、秋から冬にかけて米俵を積んだ船がひっきりなしに行き来していており、米などを収める百間蔵もつくられておりました。

しかし、この町自体の歴史は意外と浅く、江戸時代のはじめに突然、出現したといってもいいでしょう。それまでは反対側の加古川東岸河口あたりが、高砂泊と呼ばれていました。付近の尾上には松の名所もありましたから「百人一首」に残されているように「高砂の尾上の松」が歌の飾り文句となったわけです。

慶長6年(1601)、「高砂」を『播磨国風土記』でナビツシマと呼ばれていた地、つまり加古川西岸に位置する現在の高砂に移転しようと計画したのは、関ヶ原の戦功で姫路城主となったばかりの池田輝政です。元の町をそっくり移転して、わざわざ新たに港を築いたのは、何か理由があったのでしょう。ともかくも家康から播磨国に封じられた輝政がおこなった初仕事が、姫路城改築と高砂町の建設だったわけです。

輝政は慶長6年(1601)3月に、加古川東岸の今津(旧高砂)の諸役を免除し、対岸の砂浜を開発させ、そのうえで住民を移住させることにしました。海岸線には以前梶原氏のつくった高砂城とは別に出城も築きました。この城は元和元年(1615)に出された「一国一城令」によって、廃城になり、そこが現在の高砂神社になっているわけですね。

橋本政次氏の大著『姫路城史』によりますと、池田輝政は長さ50メートル、横35メートルの巨船のほか、軍船を100漕つくりまして、高砂港に繋ぎ、いざというときに備えていたそうです。池田輝政のライバル、福島正則は、その船が役に立たないのをみて、これを阿房丸と名づけて笑いものにしたのですが、のちに大坂の陣がおこるのをみると、「輝政の智謀は測り難いものがあったと世にうわさされた」と『姫路城史』に書かれております。しかし、大坂の陣のときには、池田輝政はすでに亡くなっております。

江戸時代も元禄期に入ると、高砂の軍事的機能は完全に失われていました。元和元年(1615)に「一国一城令」が出されて、高砂城は取り払われ、そのあとに神社(現在の高砂神社)が建てられると、結婚式で有名な「高砂」の謡曲にちなんで「相生の松」までが新たにつくられることになりました。

蟠桃の紀行文「入讃記」には次のような一節があります。

「尾上に着く。ここの神社には古い鏡が祭られているが、実に希代の珍品である。境内には二本の松がもつれあって生えているが、これをめでたい相生の松というそうな。加古川を渡ると高砂の町が広がる。ところが高砂神社にも奇妙にもつれあった夫婦松があって、これも相生の松と名づけられ、尾上側と争っているらしい。はたしてどちらが本物なのだろうか」

この文章が書かれたのは寛政4年(1792)のことですが、すでにこのころ地元でも高砂の由来があいまいになって、町が万葉の昔から現在の場所に存在したかのように錯覚されていたのかもしれません。

ところで、このときの金比羅参りでは、蟠桃が旧暦の3月10日(現在の4月30日)に、高砂の浜から三更、つまり夜中に船出して、家島、小豆島をへて、讃岐に向かっております。このときの同行者は8名となっておりまして、蟠桃親子のほか、兄の安兵衛、それから米田の西光寺の和尚さんも同行していることがわかります。

江戸時代、高砂は商業都市としてにぎわっていました。池田輝政がきたるべき戦乱を想定し、軍事的補給基地として創設した町には碁盤上の町割りと南北二筋の堀割りが築かれていましたが、近世の高砂はこうした都市設計のもとに、江戸時代をとおして姫路藩経済のなかで大きな役割を占めていくことになります。

町の商業機能を支えたのは、ひとつに加古川の水運であり、さらには大坂米市場の存在でした。そして、山片蟠桃の生涯と思想は大坂米市場と密接に結びついていきます。その原型は高砂での経験にあったのではないでしょうか。おそらく蟠桃は子どものころ堀川や百間蔵のあたりを、よく歩いていたはずです。

ここで加古川について触れますと、加古川は青垣町に源を発し、河口の高砂で瀬戸内海に流れ込む幹流長さ80キロの中級河川です。そのうち黒田庄(くろだしょう)までの48キロが、江戸時代に舟が通る道として開発されました。この開発を計画したのがやはり池田輝政で、舟の航路を延長すると同時に、本来、西の洗川に流れていた本流を途中でせき止めて、高砂の浜へと切り通させました。それによって、加古川の水路を利用し、播州から丹波に至るまでの米を河口の高砂に集荷するようにしたわけですね。

しかし、加古川には遡行約30キロの地点に難所があります。これが、滝野の闘竜灘です。江戸時代はこの滝野を境に、米俵などの船荷は積み替えられました。滝野から上流では20石積みの小型船が用いられ、そこから下流では70石積みの船で年貢米が運ばれました。ともに浅瀬の航行に支障をきたさない平底の高瀬舟が用いられたといいます。

45歳の蟠桃は讃岐詣でからの帰り道に、ふたたび故郷の神爪村を通って、さらに亡き舅の出身地である加美町(かみちょう)、現在の多可町(たかちょう)を訪れるのですが、その途中にこの闘竜灘を見物しております。

それはともかく、蟠桃が米の流通について、最初に学んだのが高砂であったことはまちがいありません。高砂においては、のちに綿が大きな役割を占めるようになりますが、江戸時代における米は、現在よりもはるかに大きな役割をもっておりました。当時の税金は年貢、つまり米で収められていました。その意味では、米はおカネと同じだったといえるわけです。米は幕府を支える税金でもあり、各藩を支える税金でもありました。そして、この米を売ることにより、幕府も各藩も収入を得て、それを維持費やら藩士の給料にあてたわけです。ですから、米の流れを知るということは、おカネの流れを知るということと同じだったわけです。山片蟠桃がのちに大坂で大活躍できたのは、この仕組みを高砂で子どもながらに学んでいたからにほかなりません。

姫路藩の年貢米は、その3分の2が高砂に集まっていました。そして、高砂に集められた米は、半分が大坂に半分が灘に送られていたといわれます。コメを買う商人は、藩に代銀を納めて、藩から「米切手」を発行してもらい、その米切手で高砂に貯蔵された米を引き取っていました。

江戸時代を「士農工商」とか「鎖国」というイメージでとらえるのはまちがいだということだけは、申し上げておきたいと思います。少なくとも農工商のあいだに身分の差はありません。武士にしても、大地主や商人より金持ちだったわけではありません。それに鎖国といいますが、ご存じのように日本は当時、オランダとも中国、朝鮮とも貿易をしていました。ですから、江戸時代を鎖された「暗い時代」ととらえるのはまちがいだということは言っておきたいと思います。

山片蟠桃は、高砂において商業の仕組みを学んだといいました。そして、さらにいえることがあります。それは高砂が文化の町だったということです。蟠桃は大坂に出て升屋に丁稚奉公するようになったとき、おそらく、すでに『論語』を全文暗記していました。もちろん字も書けましたし、さらに算術もびっくりするくらいできました。これはどうしてかというと、やはり高砂の塾で、これらをすでに学んでいたからです。高砂は商業的にも文化的にも進んだ都市だったわけですね。

13歳というといまでいう小学6年生です。そんな子どもがむずかしい『論語』を暗記できたはずがないと思われるかもしれませんが、貝原益軒はこんなことをいっております。論語は1万2700字。1日100字を100ぺん読んだら、4カ月ほどで終わる。ですから、昔は『論語』を暗記している子どもがざらにいたといっていいと思います。山片蟠桃はおそらく、そういう学び方で鍛えられた、頭脳明晰な子どもでしたし、高砂にあった塾で『論語』などを学んでいたことはたしかだと思います。

いま儒教というと古くさいと思われますが、かならずしもそうではありません。商売はカネもうけです。しかし、カネもうけをしていると、どこかで自分は何のためにカネもうけをするのかという疑問にぶつかるかもしれません。そういう疑問に答えてくれるのが、『論語』であるともいえます。商業道徳といいますと、明治以降は、その最大の実践者が渋沢栄一ですけれども、山片蟠桃もまた商業と道徳を結びつけた人でした。

蟠桃が高砂で受けた教育は儒教教育です。しかし、それだけではありません。おそらく「石の宝殿」は蟠桃に宇宙の不思議という感覚を与えました。それがのちに自然や地理への猛烈ともいうべき関心を呼ぶ素地になっていると私などは思います。さらにいえば、蟠桃には江戸時代の人にはめずらしく、海外への関心が強くあります。これはどうしてでしょう。私はここに「天竺徳兵衛」という人をもってきてもいいのではないかと思います。おそらく江戸時代の高砂でも、天竺徳兵衛の逸話は語りぐさになっていたはずで、蟠桃もまた天竺話から何らかのインスピレーションを得ていたのではないかと思われます。

その話をすると、長くなるのでやめておきますが、私が申し上げたかったのは、やはり土地が人を生むということです。山片蟠桃という人を考えるときに、この人はやはり高砂の人だなと思わないわけにはいきません。

ほかに高砂の人というと、宮本武蔵、美濃部達吉の名前が浮かびます。映画でしか知りませんが、宮本武蔵は一乗下り松で、吉本一門と戦うときに、いったん神社におまいりしようとして、神仏は頼まずと、そのまま戦いの場に臨みます。これも神仏は頼まずとした山片蟠桃とそっくり同じ姿勢ですね。考えてみれば、山片蟠桃の「夢の代」は、独創的な思索という意味では、宮本武蔵の「五輪書」とよく似ています。

美濃部達吉の「天皇機関説」は、戦前、天皇をないがしろにするものとして、ずいぶん軍部にたたかれました。しかし、美濃部さんはあたりまえのことをいったにすぎないのです。つまり、天皇は憲法の外にある超然とした存在ではなく、あくまでも憲法に従う君主なのであり、天皇の地位は憲法のなかにきちんと定められているのだ、と。これが「天皇機関説」と呼ばれるものの内実ですね。このあたりまえのことが、天皇を祭り上げ、天皇を利用しようとする軍部から反発を受けたわけです。

美濃部さんにみられる気骨、時勢におもねらない気骨を、蟠桃もまたもっていました。ちがうものはちがうという精神ですね。こうした播州人特有の精神は柳田国男や和辻哲郎、三木清などにも引き継がれています。柳田国男は姫路の北の福崎生まれですが、北条の小学校に行き、それから13歳のとき東京に出ます。官に対して民の立場をつらぬき、終生、日本人とは何かを探究しつづけました。

少し余計なことも話しましたが、山片蟠桃という江戸時代の偉人を生んだのは、まさに近世の高砂にほかならなかったということを本日は申し上げたかったわけです。神爪の覚正寺には、蟠桃のお墓と、蟠桃が村人に配った朱塗りの木杯が残っております。機会がありましたら、これもぜひご覧になられたらと思います。本日は、長時間、拙い話をお聞きいただき、ありがとうございました。

グレートジャーニー展 [雑記]

4月4日、上野の国立科学博物館で開かれているグレートジャーニー展に行ってきました。この日は前日の暴風雨と打って変わって、穏やかな春の一日。

春休みの終わりとあって、平日にもかかわらず、会場はわりあい混んでいました。

現生人類は6万年前にアフリカを出発し、世界中に広がっていきました。しかし、猿人を人類の祖先と考えるなら、人類がアフリカで誕生したのは、実に700万年前ということになります。タンザニアのラエトリ遺跡には、360万年前の猿人の家族が残した足跡が火山灰の下にくっきりと刻まれていました。展覧会では、その原寸大の模型が復元されています。

人類拡散の旅地図というのが出ていました。人類の系譜によると、原人が200万年前、旧人が50万年前、新人が6万年前に登場したとか。そして、猿人や原人、旧人は絶滅し、現在残っているのは新人(ホモ・サピエンス・サピエンス)。この新人がアフリカを出て、5万年前にはメソポタミア、4万5000年前にはヨーロッパや中央アジア、オーストラリア、4万年前には中国や日本、北アメリカには1万3500年前、南アメリカには1万年前に到達していたことがわかります。

さて、第1室は、熱帯雨林(アマゾン)、高地(アンデス)、極北(アラスカ)のコーナー。大勢の人が熱心に見ているガラスケースの中には、何と干し首が展示されています。大きさはこぶし程度で、長い髪が頭部を包んでいます。こぶし大になるのは、後頭部から頭蓋骨を取りだし、縫い合わせ、皮をなめして乾燥させたからだといいます。特に最後の干し首は目鼻立ちもはっきりして、美男のように思えました。もともとあった風習のようですが、少なくともこの干し首は、エクアドルのヒバロ族が、西洋人におみやげとして渡したもののようです。

高地のコーナーではアンデスの橋が復元されていました。インカ帝国は全国に道路や橋をめぐらせたそうです。

アンデスの人びとは、モルモットに似たワイと呼ばれるネズミを飼育して、食べていました。それにジャガイモを乾燥したチューニョのスープ。これが主な食料です。

4300メートルの高地に立つ住居の様子もわかります。アルパカの毛はあたたかそうです。女性が身につける衣装は色鮮やかですね。

これに対し、極地シベリアの衣服はさすがに毛皮でできています。このコーナーでは、セイウチ狩りやトナカイの屠殺の様子をビデオでく見ることもできます。生々しいですね。

剥製のシロクマがかっこよかったので、思わず写真に収めました。

乾燥地帯を紹介するコーナーでは、ヌビア砂漠を行き来するラクダやモンゴルの住居ゲルが紹介されています。

興味深かったのは、南米チリのチンチョロ族のミイラが実物展示されていることですね。写真撮影が禁止されているので、ここでお見せすることはできませんが、ミイラは小さい子どもで、埴輪のようなマスクをつけています。横たわっていても、まっすぐ背筋を伸ばして、起立しているみたいです。ひょっとしたら、その死を悼んで、立ち姿で飾ってあったのではないかと思えるほどです。

第一会場の最後の部屋は「縄文号の旅と日本」と名づけられていました。探検家の関野吉晴さんは、インドネシアで写真のような船をつくり、足かけ3年178日をかけて、4700キロの船旅を敢行し、石垣島にたどりつきました。まさに身をもって「海上の道」を追体験したわけですね。その一角には、石垣島白保の洞穴で発見された2万年前の人骨も展示されていました。

そして、ひと休みしてから、エスカレーターで第2会場へ。ここには最初のコーナーにあった猿人の足跡をもとに、当のアファール猿人がどんな姿形をしていたか、復元がこころみられています。この猿人のモデルになったのは、ナイナイの岡村隆史さんらしいですよ。

科博は、娘たちのちいさいころに行っただけですから、それこそ何十年ぶりかです。天気がよかったので、お昼は野外でカレーをいただき、ノンアルコールビールも飲んで、また戻ってきました。

10分ほど行列をしてシアター360の大画面を満喫し、それから地球館、日本館も見て、一日たっぷりと遊ばせてもらいました。まあ、デートといえばデートですね。数十年前にきたときは、現在日本館になっている本館だけしかなかったことを思うと、隔世の感を覚えました。

春休みの終わりとあって、平日にもかかわらず、会場はわりあい混んでいました。

現生人類は6万年前にアフリカを出発し、世界中に広がっていきました。しかし、猿人を人類の祖先と考えるなら、人類がアフリカで誕生したのは、実に700万年前ということになります。タンザニアのラエトリ遺跡には、360万年前の猿人の家族が残した足跡が火山灰の下にくっきりと刻まれていました。展覧会では、その原寸大の模型が復元されています。

人類拡散の旅地図というのが出ていました。人類の系譜によると、原人が200万年前、旧人が50万年前、新人が6万年前に登場したとか。そして、猿人や原人、旧人は絶滅し、現在残っているのは新人(ホモ・サピエンス・サピエンス)。この新人がアフリカを出て、5万年前にはメソポタミア、4万5000年前にはヨーロッパや中央アジア、オーストラリア、4万年前には中国や日本、北アメリカには1万3500年前、南アメリカには1万年前に到達していたことがわかります。

さて、第1室は、熱帯雨林(アマゾン)、高地(アンデス)、極北(アラスカ)のコーナー。大勢の人が熱心に見ているガラスケースの中には、何と干し首が展示されています。大きさはこぶし程度で、長い髪が頭部を包んでいます。こぶし大になるのは、後頭部から頭蓋骨を取りだし、縫い合わせ、皮をなめして乾燥させたからだといいます。特に最後の干し首は目鼻立ちもはっきりして、美男のように思えました。もともとあった風習のようですが、少なくともこの干し首は、エクアドルのヒバロ族が、西洋人におみやげとして渡したもののようです。

高地のコーナーではアンデスの橋が復元されていました。インカ帝国は全国に道路や橋をめぐらせたそうです。

アンデスの人びとは、モルモットに似たワイと呼ばれるネズミを飼育して、食べていました。それにジャガイモを乾燥したチューニョのスープ。これが主な食料です。

4300メートルの高地に立つ住居の様子もわかります。アルパカの毛はあたたかそうです。女性が身につける衣装は色鮮やかですね。

これに対し、極地シベリアの衣服はさすがに毛皮でできています。このコーナーでは、セイウチ狩りやトナカイの屠殺の様子をビデオでく見ることもできます。生々しいですね。

剥製のシロクマがかっこよかったので、思わず写真に収めました。

乾燥地帯を紹介するコーナーでは、ヌビア砂漠を行き来するラクダやモンゴルの住居ゲルが紹介されています。

興味深かったのは、南米チリのチンチョロ族のミイラが実物展示されていることですね。写真撮影が禁止されているので、ここでお見せすることはできませんが、ミイラは小さい子どもで、埴輪のようなマスクをつけています。横たわっていても、まっすぐ背筋を伸ばして、起立しているみたいです。ひょっとしたら、その死を悼んで、立ち姿で飾ってあったのではないかと思えるほどです。

第一会場の最後の部屋は「縄文号の旅と日本」と名づけられていました。探検家の関野吉晴さんは、インドネシアで写真のような船をつくり、足かけ3年178日をかけて、4700キロの船旅を敢行し、石垣島にたどりつきました。まさに身をもって「海上の道」を追体験したわけですね。その一角には、石垣島白保の洞穴で発見された2万年前の人骨も展示されていました。

そして、ひと休みしてから、エスカレーターで第2会場へ。ここには最初のコーナーにあった猿人の足跡をもとに、当のアファール猿人がどんな姿形をしていたか、復元がこころみられています。この猿人のモデルになったのは、ナイナイの岡村隆史さんらしいですよ。

科博は、娘たちのちいさいころに行っただけですから、それこそ何十年ぶりかです。天気がよかったので、お昼は野外でカレーをいただき、ノンアルコールビールも飲んで、また戻ってきました。

10分ほど行列をしてシアター360の大画面を満喫し、それから地球館、日本館も見て、一日たっぷりと遊ばせてもらいました。まあ、デートといえばデートですね。数十年前にきたときは、現在日本館になっている本館だけしかなかったことを思うと、隔世の感を覚えました。

カタクリを見に行く [雑記]

風邪を引いて、2日ほど寝込んでいたのですが、きのうつれあいに誘われて、カタクリの花を見にいきました。

場所は柏市逆井の運動公園近くです。

カタクリといえば北側斜面、昔は春先になればどこでも咲いていたのでしょうが、いまはなかなか見られません。住宅街の一角にあるこの場所も、現在は保護されています。

少しアップしてみましょう。

きょうは少し寒いせいか、花がまだ開いていません。それでも、くるっと開いている花もありました。

そのあとは同じく柏市塚崎(旧沼南町)にある神明社へ。

スダジイが立派です。

県道沿いを少し歩いたところにある林にも、カタクリが。シロバナのカタクリはめずらしいですね。ここの場所もやはりフェンスで保護されています。

斜面下の広っぱには、ツクシが芽を出しています。

おなじみのオオイヌノフグリも。

春はやっぱりコブシですね。

森に足を踏み入れると、タチツボスミレが咲いていました。

そして、こんな場所にもカタクリが。

すっかり春になっていました。

場所は柏市逆井の運動公園近くです。

カタクリといえば北側斜面、昔は春先になればどこでも咲いていたのでしょうが、いまはなかなか見られません。住宅街の一角にあるこの場所も、現在は保護されています。

少しアップしてみましょう。

きょうは少し寒いせいか、花がまだ開いていません。それでも、くるっと開いている花もありました。

そのあとは同じく柏市塚崎(旧沼南町)にある神明社へ。

スダジイが立派です。

県道沿いを少し歩いたところにある林にも、カタクリが。シロバナのカタクリはめずらしいですね。ここの場所もやはりフェンスで保護されています。

斜面下の広っぱには、ツクシが芽を出しています。

おなじみのオオイヌノフグリも。

春はやっぱりコブシですね。

森に足を踏み入れると、タチツボスミレが咲いていました。

そして、こんな場所にもカタクリが。

すっかり春になっていました。

水洗トイレの話 [雑記]

正月にトイレの具合が悪くなり、水が流れっぱなしになる事故が起きてしまいました。水道屋さんは休みなので、困っていたところ、義理の息子が応急処置をしてくれて、事なきをえました。あとはバルーンを交換すれば、それですんだのかもしれません。しかし、このトイレは30年近く使ったし、流す水量も多いので、この際、思い切って取り替えることにし、先日無事、工事が終わりました。昔はINAだったのが、今度はINAXです。

調べてみると、INAXというのはLINAXの製品で、この会社はもともと常滑の伊奈初之丞という人が創始者で、1924年に森村グループのタイルメーカーとして法人化されて伊奈製陶所になったとのこと。伊奈さんだからINAXというわけですね。 TOTO(元の社名は東洋陶器)とはライバル関係にあります。

ウィキペディアによれば、伊奈製陶が「衛生陶器」の製造を開始したのは1945年、国内初のシャワートイレを発売したのは1967年とあります。ちなみにシャワートイレというのは、ウォシュレットと同じですが、ホッチキスと同じで、ウォシュレットはTOTOの登録商標のためINAXでは使えないわけですね。

それはともかく、今回のトイレはエコタイプで水量節約型になっているし、シャワーもなかなか快適で、いい気分でだいじな時間を過ごさせてもらっています。

ところで、ここからがビロウな話になって恐縮なのですが(食事中はお読みにならないほうがよろしいかも)、こんなことを書いたのは、ふと子どものころを思いだしたからです。

子どものころ、いなかのわが家のトイレはボチャン式でした。便器はさすがに陶器製でしたが、木製のふたがあって、もちろん和式です。月に1回くらいバキューム車がやってきて、トイレの穴にたまった糞便を吸い取っていったものです。トイレットペーパーは新聞紙ではなかったけれど、ざらざらしたごつい灰色の紙でした。ときどき下からはね返りがあるので、ちょっと気をつけねばならなかったことを覚えています。

このボチャン式トイレが水洗に変わったのは、オリンピックのあと、1960年代後半のころだったでしょうか。でもまだ和式。洋式が多くなるのは80年代で、その後もしばらく和洋が相並ぶ状況がつづき、このところはすっかり洋式が主流になりましたね。

さて、ここで問題。日本で水洗トイレはいつからあったでしょう。江戸時代? まさかね。すると答えは明治時代!

これは残念ながらブーです。正解は古代。

現在、考古学的に確認されているところでは、奈良時代前の藤原京時代に、すでに水洗トイレがあったといいます。

まさかと思われる方は黒崎直さんの『水洗トイレは古代にもあった』(吉川弘文館)をご覧ください。偶然、船橋中央図書館で見つけたのですが、これは快著です。ぼくは一読し、感動すら覚えました。

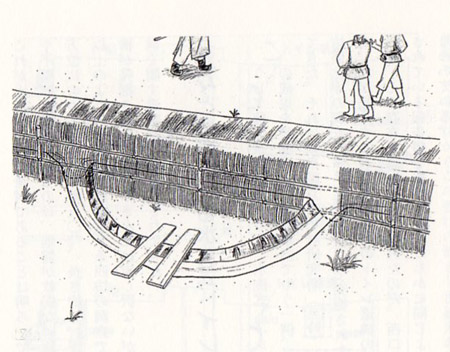

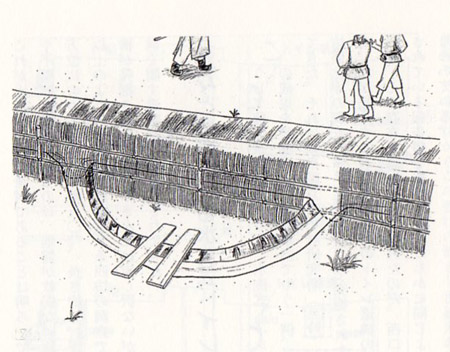

本のカバー写真を見てください。上は秋田城にあったトイレ遺構を復元したものです。秋田城は古代(8世紀ごろ)、出羽国秋田に設けられた、渤海使節を迎えるための迎賓館でした。外国使節を迎えたためでしょうか、古代で最高クラスの水洗トイレといわれています。トイレは立派な建物のなかにあり、水で流す仕組み。下には沼があります。

そしてカバー下の写真は藤原京(694-710)の発掘現場です。川につながる側溝の水を邸内に引きこんで、流すようになっています。

文章ではなかなか説明しづらいので、本に載っている想像図をお目にかけましょう。このような水洗トイレは、奈良時代から平安時代、鎌倉時代にかけて、広く見られたようです。

もちろん古代、中世のトイレが、すべて水洗式だったわけではありません。穴を掘った土坑式のものも多く、現在、その跡が宮殿や貴族の館、城からも見つかっているようです。

とくに古代のトイレ遺跡からは、その穴から筹木(ちゅうぎ)なるものがたくさん出てくるそうです。当時はトイレットペーパーなどというものはありません。筹木は竹のへらで、トイレットチップといってよいでしょう。これで後始末をしたわけですね。単刀直入にクソベラという人もいます。そのころの土坑式トイレの様子が本の裏カバーに載っています。

不思議なことに鎌倉時代以降はトイレ跡から筹木が減ってくるそうです。「筹木を便槽に落とし込まなくなる鎌倉時代以降、人のウンチを肥料として利用することが本格的に始まったのではないか」と著者は記しています。

フロイスが記録していることですが、戦国時代の堺では、共同トイレは人目につかないところではなく、町屋の入り口にあって、だれでも自由に利用できたそうです。すでにウンチは肥料として、米や金に換えられていたそうです。堺商人の商魂たくましさを感じますね。

そして、戦国のころから、古代の水洗トイレはなくなって、ぼくが子どものころまで使っていたボチャン式になります。

ちなみに、平安時代、高貴な方々は御殿の隅にある場所で用をたされていたとか。その樋や壺を女童が持ちだして、水洗いすると文献に記されているようです。平安時代は、携帯用の便器もありました。移動式トイレというところでしょうか。庶民は野っぱらや河原などでの垂れ流しが一般的です。

戸別トイレができるのは、ほぼ江戸時代からですね。

しかし、早くから日本に水洗トイレがあったことは、実はだれもが知っていたのです。トイレのことを厠(かわや)といいませんか。厠は漢字ですが、かわやとは「川屋」のことです。そう、だから古代に水洗トイレがあったことは、ほんとうはみんな知っていたわけです。

きょうもトイレの水は流れていきます。どこに流れていくのかと考えているうちに、ふと無常迅速の感を覚えました。

調べてみると、INAXというのはLINAXの製品で、この会社はもともと常滑の伊奈初之丞という人が創始者で、1924年に森村グループのタイルメーカーとして法人化されて伊奈製陶所になったとのこと。伊奈さんだからINAXというわけですね。 TOTO(元の社名は東洋陶器)とはライバル関係にあります。

ウィキペディアによれば、伊奈製陶が「衛生陶器」の製造を開始したのは1945年、国内初のシャワートイレを発売したのは1967年とあります。ちなみにシャワートイレというのは、ウォシュレットと同じですが、ホッチキスと同じで、ウォシュレットはTOTOの登録商標のためINAXでは使えないわけですね。

それはともかく、今回のトイレはエコタイプで水量節約型になっているし、シャワーもなかなか快適で、いい気分でだいじな時間を過ごさせてもらっています。

ところで、ここからがビロウな話になって恐縮なのですが(食事中はお読みにならないほうがよろしいかも)、こんなことを書いたのは、ふと子どものころを思いだしたからです。

子どものころ、いなかのわが家のトイレはボチャン式でした。便器はさすがに陶器製でしたが、木製のふたがあって、もちろん和式です。月に1回くらいバキューム車がやってきて、トイレの穴にたまった糞便を吸い取っていったものです。トイレットペーパーは新聞紙ではなかったけれど、ざらざらしたごつい灰色の紙でした。ときどき下からはね返りがあるので、ちょっと気をつけねばならなかったことを覚えています。

このボチャン式トイレが水洗に変わったのは、オリンピックのあと、1960年代後半のころだったでしょうか。でもまだ和式。洋式が多くなるのは80年代で、その後もしばらく和洋が相並ぶ状況がつづき、このところはすっかり洋式が主流になりましたね。

さて、ここで問題。日本で水洗トイレはいつからあったでしょう。江戸時代? まさかね。すると答えは明治時代!

これは残念ながらブーです。正解は古代。

現在、考古学的に確認されているところでは、奈良時代前の藤原京時代に、すでに水洗トイレがあったといいます。

まさかと思われる方は黒崎直さんの『水洗トイレは古代にもあった』(吉川弘文館)をご覧ください。偶然、船橋中央図書館で見つけたのですが、これは快著です。ぼくは一読し、感動すら覚えました。

本のカバー写真を見てください。上は秋田城にあったトイレ遺構を復元したものです。秋田城は古代(8世紀ごろ)、出羽国秋田に設けられた、渤海使節を迎えるための迎賓館でした。外国使節を迎えたためでしょうか、古代で最高クラスの水洗トイレといわれています。トイレは立派な建物のなかにあり、水で流す仕組み。下には沼があります。

そしてカバー下の写真は藤原京(694-710)の発掘現場です。川につながる側溝の水を邸内に引きこんで、流すようになっています。

文章ではなかなか説明しづらいので、本に載っている想像図をお目にかけましょう。このような水洗トイレは、奈良時代から平安時代、鎌倉時代にかけて、広く見られたようです。

もちろん古代、中世のトイレが、すべて水洗式だったわけではありません。穴を掘った土坑式のものも多く、現在、その跡が宮殿や貴族の館、城からも見つかっているようです。

とくに古代のトイレ遺跡からは、その穴から筹木(ちゅうぎ)なるものがたくさん出てくるそうです。当時はトイレットペーパーなどというものはありません。筹木は竹のへらで、トイレットチップといってよいでしょう。これで後始末をしたわけですね。単刀直入にクソベラという人もいます。そのころの土坑式トイレの様子が本の裏カバーに載っています。

不思議なことに鎌倉時代以降はトイレ跡から筹木が減ってくるそうです。「筹木を便槽に落とし込まなくなる鎌倉時代以降、人のウンチを肥料として利用することが本格的に始まったのではないか」と著者は記しています。

フロイスが記録していることですが、戦国時代の堺では、共同トイレは人目につかないところではなく、町屋の入り口にあって、だれでも自由に利用できたそうです。すでにウンチは肥料として、米や金に換えられていたそうです。堺商人の商魂たくましさを感じますね。

そして、戦国のころから、古代の水洗トイレはなくなって、ぼくが子どものころまで使っていたボチャン式になります。

ちなみに、平安時代、高貴な方々は御殿の隅にある場所で用をたされていたとか。その樋や壺を女童が持ちだして、水洗いすると文献に記されているようです。平安時代は、携帯用の便器もありました。移動式トイレというところでしょうか。庶民は野っぱらや河原などでの垂れ流しが一般的です。

戸別トイレができるのは、ほぼ江戸時代からですね。

しかし、早くから日本に水洗トイレがあったことは、実はだれもが知っていたのです。トイレのことを厠(かわや)といいませんか。厠は漢字ですが、かわやとは「川屋」のことです。そう、だから古代に水洗トイレがあったことは、ほんとうはみんな知っていたわけです。

きょうもトイレの水は流れていきます。どこに流れていくのかと考えているうちに、ふと無常迅速の感を覚えました。

夢にゆめみても誠の大丈夫 [雑記]

きょうも山片蟠桃の話を書きます。

この人は江戸時代の実業家で思想家でもあり、『夢の代(しろ)』という大著を残したことで知られています。

蟠桃という名前は、大坂の米仲買(のち仙台藩蔵元)升屋の番頭だったことに由来します。つまり蟠桃=番頭ですね。

明治時代の歴史家、内藤耻叟(ちそう)は、江戸時代の独創的な思想書は、富永仲基の『出定後語(しゅつじょうごご)』、三浦梅園の『三語』、そして山片蟠桃の『夢の代』、その三書しかない、と述べました。

そのことばを後学にあたる東洋学の泰斗、内藤湖南が紹介したことから、大正時代以降、蟠桃の『夢の代』はにわかに注目を集めるようになりました。

たとえば、津田左右吉は神代史批判の書として『夢の代』を参照しています。神代は虚構と喝破した蟠桃の論点は、皇国史観華やかなりしころに、秘められた時代批判としての役割を果たしたにちがいありません。

経済思想や科学思想の観点から蟠桃を読むこころみもなされました。

無鬼論が、唯物論にもとづく宗教批判の先駆けとして喧伝された時代もあります。

司馬遼太郎は「蟠桃のような独創的な思想家が、あの窮屈な江戸時代社会のなかから出たというのは、奇蹟のようなものである」と述べています。

さて、その蟠桃は、升屋の経営が思わしくなかったころ、「男子たるもの、大丈夫の心なくんばあるべからず」として、大丈夫の心構えを100項目書いて並べてみたことがあります。

もちろん、ここでいう大丈夫とは、現代の語感とちがって、「男の中の男」といったものです。

全部並べるのはわずらわしいので、そのいくつかを紹介してみますね。

夢にゆめみても誠の大丈夫

事の変あるに動ぜぬ大丈夫

今死(しぬ)る時に遺言大丈夫

窮屈に辛抱強き大丈夫[これは通勤ラッシュのことではありません]

死を決し筋道立(たて)る大丈夫

行かぬこと無理おしなさぬ大丈夫

血気にてはやまらざるの大丈夫

まだまだあります。

道なきのかねもうけせぬ大丈夫

役前の勤(つとめ)をはげむ大丈夫

当然のつとめに倦(うま)ぬ大丈夫

誰とても人侮らぬ大丈夫

難面を恨む気のなき大丈夫

用心は兼(かね)てよりする大丈夫

面白き事を過(すご)さぬ大丈夫

天理には誠と知るの大丈夫

江戸時代の人の標語ですから、古くさいなと思う向きもあるかもしれません。とくに大丈夫を「男の中の男」とみてはいけません。いまは女性が活躍する時代ですからね。

それでも、この標語を読んでいると、どんな難局にあたっても、何とかやっていける、「だいじょうぶ」だと思えてきませんか。

商人として苦労した蟠桃は、「だいじょうぶ」哲学の創始者でもあったわけです。

ところで、この標語の意味は、だいたいおわかりになるでしょうが、唯一わかりにくいのが、最初の「夢にゆめみても誠の大丈夫」かもしれませんね。

最初、ぼくも何のことだか、よくわかりませんでした。

夢にゆめみるというのは、夢の中で夢をみるということでしょうか。それなら、まるで村上春樹の小説ですね。

しかし、dreaming a dream という言い方もありますね。これは「夢をゆめみる」ということです。少女を称して「夢見る夢子さん」という呼び方もあります。

蟠桃の「夢にゆめみる」というのも、それに近い言い方ですね。夢がどんどん膨らんでくることを言いあらわしています。

それは政権の発足当初と似ていますね。金融緩和でデフレから脱却し、大規模な財政出動をして、景気をどんどんよくして、国を再生し、さらには国防軍を確立して、アメリカと協力して、理不尽な中国をやっつける。

それこそ「夢にゆめみる」わけです。

商売もそれと同じです。ラーメン屋さんでも、たこ焼き屋さんでも、開店当初は夢がどんどん膨らんで、それこそ自分の店が全国制覇する日も近いと思いこむほどになるかもしれません。

それにたいして、蟠桃は「夢にゆめみても誠の大丈夫」と釘をさします。

この場合の「誠」は「誠実」のことですが、それだけではなく「真実」のまことの意味でもあります。

夢にゆめみるのはいい、しかし、それだけではだめだ、とても「だいじょうぶ」とはいかないだろう、と蟠桃は言っているわけです。

足元の「真実」を「誠実」に見なければ、「夢」はたちどころに雲散霧消してしまうだろう。そのことを自覚している者こそが「大丈夫」なのだというわけです。

リアリストの面目躍如といったところ。

100の「大丈夫」のうち、最初の「夢にゆめみても誠の大丈夫」、これがいちばん蟠桃らしいことばですね。

夢と誠(真)がバランス(中庸)を保っています。

この人は江戸時代の実業家で思想家でもあり、『夢の代(しろ)』という大著を残したことで知られています。

蟠桃という名前は、大坂の米仲買(のち仙台藩蔵元)升屋の番頭だったことに由来します。つまり蟠桃=番頭ですね。

明治時代の歴史家、内藤耻叟(ちそう)は、江戸時代の独創的な思想書は、富永仲基の『出定後語(しゅつじょうごご)』、三浦梅園の『三語』、そして山片蟠桃の『夢の代』、その三書しかない、と述べました。

そのことばを後学にあたる東洋学の泰斗、内藤湖南が紹介したことから、大正時代以降、蟠桃の『夢の代』はにわかに注目を集めるようになりました。

たとえば、津田左右吉は神代史批判の書として『夢の代』を参照しています。神代は虚構と喝破した蟠桃の論点は、皇国史観華やかなりしころに、秘められた時代批判としての役割を果たしたにちがいありません。

経済思想や科学思想の観点から蟠桃を読むこころみもなされました。

無鬼論が、唯物論にもとづく宗教批判の先駆けとして喧伝された時代もあります。

司馬遼太郎は「蟠桃のような独創的な思想家が、あの窮屈な江戸時代社会のなかから出たというのは、奇蹟のようなものである」と述べています。

さて、その蟠桃は、升屋の経営が思わしくなかったころ、「男子たるもの、大丈夫の心なくんばあるべからず」として、大丈夫の心構えを100項目書いて並べてみたことがあります。

もちろん、ここでいう大丈夫とは、現代の語感とちがって、「男の中の男」といったものです。

全部並べるのはわずらわしいので、そのいくつかを紹介してみますね。

夢にゆめみても誠の大丈夫

事の変あるに動ぜぬ大丈夫

今死(しぬ)る時に遺言大丈夫

窮屈に辛抱強き大丈夫[これは通勤ラッシュのことではありません]

死を決し筋道立(たて)る大丈夫

行かぬこと無理おしなさぬ大丈夫

血気にてはやまらざるの大丈夫

まだまだあります。

道なきのかねもうけせぬ大丈夫

役前の勤(つとめ)をはげむ大丈夫

当然のつとめに倦(うま)ぬ大丈夫

誰とても人侮らぬ大丈夫

難面を恨む気のなき大丈夫

用心は兼(かね)てよりする大丈夫

面白き事を過(すご)さぬ大丈夫

天理には誠と知るの大丈夫

江戸時代の人の標語ですから、古くさいなと思う向きもあるかもしれません。とくに大丈夫を「男の中の男」とみてはいけません。いまは女性が活躍する時代ですからね。

それでも、この標語を読んでいると、どんな難局にあたっても、何とかやっていける、「だいじょうぶ」だと思えてきませんか。

商人として苦労した蟠桃は、「だいじょうぶ」哲学の創始者でもあったわけです。

ところで、この標語の意味は、だいたいおわかりになるでしょうが、唯一わかりにくいのが、最初の「夢にゆめみても誠の大丈夫」かもしれませんね。

最初、ぼくも何のことだか、よくわかりませんでした。

夢にゆめみるというのは、夢の中で夢をみるということでしょうか。それなら、まるで村上春樹の小説ですね。

しかし、dreaming a dream という言い方もありますね。これは「夢をゆめみる」ということです。少女を称して「夢見る夢子さん」という呼び方もあります。

蟠桃の「夢にゆめみる」というのも、それに近い言い方ですね。夢がどんどん膨らんでくることを言いあらわしています。

それは政権の発足当初と似ていますね。金融緩和でデフレから脱却し、大規模な財政出動をして、景気をどんどんよくして、国を再生し、さらには国防軍を確立して、アメリカと協力して、理不尽な中国をやっつける。

それこそ「夢にゆめみる」わけです。

商売もそれと同じです。ラーメン屋さんでも、たこ焼き屋さんでも、開店当初は夢がどんどん膨らんで、それこそ自分の店が全国制覇する日も近いと思いこむほどになるかもしれません。

それにたいして、蟠桃は「夢にゆめみても誠の大丈夫」と釘をさします。

この場合の「誠」は「誠実」のことですが、それだけではなく「真実」のまことの意味でもあります。

夢にゆめみるのはいい、しかし、それだけではだめだ、とても「だいじょうぶ」とはいかないだろう、と蟠桃は言っているわけです。

足元の「真実」を「誠実」に見なければ、「夢」はたちどころに雲散霧消してしまうだろう。そのことを自覚している者こそが「大丈夫」なのだというわけです。

リアリストの面目躍如といったところ。

100の「大丈夫」のうち、最初の「夢にゆめみても誠の大丈夫」、これがいちばん蟠桃らしいことばですね。

夢と誠(真)がバランス(中庸)を保っています。

ドラマチックがこわい [雑記]

司馬遼太郎に『十六の話』というエッセイがある。

文字どおり16の断片的エッセイを集めたものだが、そこに山片蟠桃の話がでてくる。

「明治後に山片蟠桃を発見したのは、内藤湖南であったにちがいない」と書かれている。

そのあと湖南の『近世文学史論』からの引用がつづく。

……三百年間、其の一毫(いちごう)人に資(よ)る所なくして、断々たる創見発明の説を為せる者(は)、富永仲基の出定後語(しゅつじょうごご)、三浦梅園の三語、山片蟠桃の夢の代、三書是(これ)のみ。

……三人者(は)皆関西に産し、而して其の二は浪華に係(かか)る。

中央公論からでているシリーズ「日本の名著」の『内藤湖南』によると、この部分は次のように現代語訳されている。

……徳川三百年間、毛すじほども他人に頼らずに、断々乎たる独創的新見解の説を作りあげたのは、富永仲基の『出定後語』、三浦梅園の三語、山片蟠桃の『夢の代』三つの書物がそうであるだけだ。

……前記の三者はみな西の生まれで、そうして二人は浪華である。

これをみると、まるで東洋学の泰斗である内藤湖南が、富永仲基、三浦梅園、山片蟠桃の3人を江戸時代の独創的思想家として、ほめちぎったかのように思えてくる。司馬遼太郎もそう理解して、達者なエッセイをつづっている。

実際、内藤湖南の影響力は大きく、湖南の顕彰によって、大正時代以降、山片蟠桃の『夢の代』に大きなスポットがあてられたことはたしかである。

ところが、である。

司馬遼太郎の引用では、最初の……がくせものなのだ。

そこには何と書かれていたか。

「前輩の言に聞く」(先学の言によれば)とあるではないか。

つまり、これは内藤湖南の見解ではなく、先学の見立てだったのである。司馬遼太郎は、知ってか知らずか、その部分をカットして、内藤湖南と山片蟠桃をドラマチックに結びつけたことになる。

それでは、その前輩(先学)とは誰なのか。

内藤湖南はのちに大正10年(1921)、懐徳堂で「山片蟠桃に就(つい)て」と題する記念講演をおこない、そこでこんなふうに話している。

長くなるが、引用しておこう(現代表記に改める)。

今申しました通り、山片蟠桃のことにつきましては、私は一向詳しく調べておらぬので分からぬのであります。しかしこの人について注意をし、またその著書を読んだことは随分古い方であると思います。この人の著書の有名な『夢の代』というのは、「日本経済叢書」に載っておりますから、多数の方はご覧になっておられると存じます。その中に無鬼という篇がありますが、明治25年に内藤耻叟(ちそう)という先生──私と同姓でありますが、私の親戚でもなんでもない方であります、水戸の学者で東京の内務省に出られた、その方が編纂された「日本文庫」という叢書の中に、この無鬼という分だけが出ました。しかしその時分はもちろん私の少壮のころで、ろくに注意して読んでおりませんでしたが、その翌年かと思います。内藤先生にお目にかかった時に『夢の代』はえらい本だということを承った。内藤先生がいわれるには、徳川時代にはずいぶんたくさん儒者の著述もあるが、大方は人の焼き直しが多かったので、自分の創見を書いたものはいたって少ないものである。しかしその中に富永仲基──やはり大阪の人でありますが富永仲基という人の『出定後語』と三浦梅園の『三語』──これは「玄語」「贅語」「敢語」と三つありますが、その『三語』というものと、それからこの山片蟠桃の『夢の代』この三つの本は、どこまでも自分の見識で、自分の考えで書いたものであって、少しも人の考えを頼らずに書いたえらいものだということを話された。

これを見ると、江戸時代の三大独創思想家として山片蟠桃を激賞したのは、同じ内藤でも内藤ちがいの内藤耻叟(恥叟)だったということがわかる。湖南ももちろん蟠桃を大絶賛している。しかし、内藤湖南がみずから江戸時代の三大独創思想家として、山片蟠桃の名前を挙げたと理解されたのでは困るのである。

ぼく自身もつい最近まで、司馬遼太郎の『十六の話』を読んで、そう誤解していたので、些細な話かもしれないけれど、注意を喚起する意味で、ここにそのことを記しておく。

ドラマチックな展開には注意すべしという教訓である。

本の世界の三角形 [雑記]

先日、神楽坂の出版クラブで、「ムダの会」主催の「いける本」大賞授賞式があったので、ひと月ぶりに東京に出かけてみました。

今回の「いける本」大賞は斎藤貴男さんの『「東京電力」研究』、それに特別賞として鳥居民さんの『昭和二十年 13 だつま芋の恩恵』に決定しました。めでたいことです。

斎藤貴男さんにビールをついでいると、突然司会者からぼくに「乾杯の音頭を」とのご指名。おいおい、それはないだろう。だって、最初に三省堂の松本さんが乾杯の音頭をといわれて、ずいぶん長く話したはず。

しかし、そのあと授賞式があり、授賞理由のコメントやら、受賞者のあいさつが延々とつづいたので、このあたりで一区切りという意味もあったのかもしれません。それにパーティーの料理が手つかずで並んでいるので、そろそろ食事を開始しなければいけません。そこで、人前で話すのは苦手なのですが、とっさに考えて、短くあいさつ。おなかも減っているので、長いあいさつは禁物です。

出版の世界は三角形で成り立っているという話をしました。

三角形というのは、著者と編集者と読者のことです。賞というのはこの三角形がぐるぐる回ってできた結晶みたいなもので、さらにこれが大きな渦を巻き起こし、読者が増えることを願って、乾杯しましょう。……

それ以上は長くなるし、また理屈っぽくなるので、話しませんでした。

しかし、本の世界が著者と編集者と読者の三角形で成り立っているというのはほんとうです。著者だけでも、編集者だけでも、読者だけでも本は生まれません。著者がいて、編集者がいて、読者がいて、はじめて本の世界は成り立つわけです。

その三者の関係について詳しく述べるときりがなくなるのですが、要するに言いたかったのは、ここにはいわば不滅の関係性、つまりしっかりした構造ができあがっているということでした。

津野海太郎さんは、どんな時代になっても本はゴキブリ・メディアとして生き残ると書いていましたし、かのウンベルト・エーコも滅びるのは紙の本よりも電子メディアのほうだと宣言しています。たしかに昔使っていたフロッピーや、ビデオテープ、カセットテープはいまほとんど使えなくなっていますからね。キンドルその他で喧伝されている電子本もどうなりますやら(ただし、昔、書斎に本があふれるのがいやになって、電子図書館みたいなものができたらいいのにと思ったことはあります)。

それはともかく、著者と編集者と読者の関係性は、いわば黄金の三角形なわけです。それが構造として残る以上、たとえ規模が小さくなっても──大量生産でがばがばもうかる時代は終わりました──出版の世界は永遠不滅ということができます。

この三角形は静態的にみれば構造ですが、動態的にみれば運動体でもあります。その構造のなかを、できあがった本がぐるぐる回っているからです。

なぜ、この構造が運動体になるのか。

その理由ははっきりしています。それは著者といい、編集者といい、読者といっても、それが一であると同時に多であるからです。一即多。おいおい西田哲学みたいな言い方はやめてくれよ。

もっと簡単に言いましょう。著者は単に著者ではありません。本を書くためには、本を読まなくてはいけないですよね。そのとき著者は読者になっています。また本を完成するときには、原稿を何度も読みなおして、どうすれば読者にうまく伝わるかを考えるでしょう。このとき著者は編集者になっていますね。つまり、一にして多というわけです。

編集者も同じです。編集者は原稿の最初の読者です。読者の立場になって、著者に注文をつけます。かれは同時に本の販売者でもあります。読者に広く受け入れられるように、本を加工しなくてはなりません。このとき編集者は著者の上に立つ著者、いわばメタ著者になっています。同時に著者にものがいえるためには、多くの本を読んでいなくてはならないわけです。その点では編集者は多くの本の読者でもあります。

読者はどうでしょう。読者はただの読者でしょうか。いえいえ、そうではありません。読者はオカネを払って、本を買っているのですから、いちばん厳しい批評家でもあります。つまり、著者をも編集者をも批判できる立場にあるわけです。読者が編集者でもあり、著者でもあるというのは、そういう意味です。多くの本を読んできた読者は、欲求不満にかられ、いつか自分で本を書く気になるかもしれません。そういう面からみると、読者は潜在的にすぐれた著者となり、編集者となる可能性を秘めているわけです。

一即多ということがおわかりいただけたでしょうか。だからこそ、ここに運動が発生するわけです。運動というのは政治活動のことではありません。もの、この場合は本が回転する動きのことです。著者は単に著者ではなく、編集者は単に編集者ではなく、読者は単に読者ではなく、それ以外の者でもあります。いや、それ以外の者になろうとして、みずから動きはじめるのです。自己運動がはじまります。それを物質的に媒介するのが書物なのであって、その背景には本の世界の三角形構造が控えています。

本のエネルギー(朱子学流にいえば「気」)が本気でつづく以上、出版の世界は、たとえ規模がちいさくなっても永遠に存続します。だから、たとえもうからなくても(損をしてはいけないけれど)くじけずに自信をもって、いい本をつくろうと、ぼくはその日集まった編集者の面々に言いたかったのかもしれません。

だが、よくよく考えてみれば、こうした三角形は、そもそも商品世界一般の構造と運動だともいえるわけです。著者、編集者、読者は、生産者、販売者、読者と言い換えることもできます。そして、生産者は消費者でもあり、販売者でもあります。消費者もまた生産者でもあり、また販売者ともなりえます。だから、本にかぎらずどの世界も同じですね。

この運動と構造によってかたちづくられる商品世界が、いつどのようにして生まれたのか、資本主義や社会主義がどのようにそれを促進したり阻害したりしているのか、商品世界は人類にいったいなにをもたらしているか、それが消滅することはありうるのか。それがぼくの知りたいテーマでもあるのですが、なんともいやはや。

年寄りの冷や水、こりゃダメだ。 [雑記]

ともかくも柳田国男の評伝をいちおう書き終えたあと、次のテーマをと考えて、いろいろプランを練ってみました。

ひとつは1970年代論。

仮に「われらの時代」とタイトルをつけたものの、どう書いていけばいいのか、まるで見当がつきません。

そこで何かヒントが得られるのではないかと思って、まず小熊英二の大著『1968』を読みはじめたのですが、すぐに頭がこんがらがって、気が遠くなってしまいました。

それをがまんして、もう1週間以上読みつづけているのですが、A5判で上下2冊、約2000ページの本は、ようやく3分の2を終えたところで、すっかりくたびれてしまいました。

それをがまんして、もう1週間以上読みつづけているのですが、A5判で上下2冊、約2000ページの本は、ようやく3分の2を終えたところで、すっかりくたびれてしまいました。

本書は半分以上が資料や雑誌、パンフの引用からなり、いかにセクトや全共闘がどうしようもない集団であったかをあばきだしています。

ぼく自身は当時の世の中に批判的だったとはいえ、セクトや全共闘に属していたわけではありません。それでもガマの脂、内心忸怩たる思いがふつふつとわいてきます。

1970年代論は、やはりたいへんそうです。

あまり考えず、気楽に、が最近のモットーなので、さっそく方向転換。

それで、もうひとつのテーマ、商品世界論をと考え、ブローデルなんぞを読んでみるのですが、いまのところ『地中海』も第4巻の途中で挫折しています。

商品世界論といっても、何をどう組み立てていったらよいのか、実はまったくわからないというのがほんとうの話です。

近世から現代にいたる日本経済史をとらえなおしてみたいという希望もあるのですが、これも意気込みだけで終わりそう。

西洋哲学も東洋哲学も、小説も詩も読んでみたい、せめてツンドク状態の本くらいは片づけたいと思うのですが、これもおぼつかない感じです。

たまには時評も書いてみたい、そういえばエジプト・トルコの旅行記も忘れているぞ、とささやく声も聞こえてくるのですが、ちょっとストップ。

いろいろ考えていると、いくら命があっても足りないことに気づきます。

あまり考えず、気楽に……。

年寄りの冷や水、あれもこれもはもう無理です。

それほど残り時間があるわけではありません。

そこで、これからこのブログでは大テーマを語るのはやめて、二三日にいっぺんぐらい、見たこと、聞いたこと、読んだこと、感じたこと、考えたことなどを少しずつ書ければと思う次第です。

最近、孫といっしょにジグソーパズルの地球儀をつくりました。

600近くピースがあって、これを組み合わせると直径25センチくらいの地球儀が完成します。

ぼくがひそかに思うのは、毎週こつこつとピースをつくっていって、気がついたらひとつの世界ができていたというような虫のいい話です。

でもピースの組み合わせも全体の構想があるからこそ可能なわけで、ほんとうはそれも妄想にすぎないかもしれません。

そんな話はもういいですね。

要はテキトー(テケトー)、気楽にぼちぼちという感じで、ブログを引きつづき書いてみることにします。

よろしければ、これからもおつきあいください。

ひとつは1970年代論。

仮に「われらの時代」とタイトルをつけたものの、どう書いていけばいいのか、まるで見当がつきません。

そこで何かヒントが得られるのではないかと思って、まず小熊英二の大著『1968』を読みはじめたのですが、すぐに頭がこんがらがって、気が遠くなってしまいました。

それをがまんして、もう1週間以上読みつづけているのですが、A5判で上下2冊、約2000ページの本は、ようやく3分の2を終えたところで、すっかりくたびれてしまいました。

それをがまんして、もう1週間以上読みつづけているのですが、A5判で上下2冊、約2000ページの本は、ようやく3分の2を終えたところで、すっかりくたびれてしまいました。本書は半分以上が資料や雑誌、パンフの引用からなり、いかにセクトや全共闘がどうしようもない集団であったかをあばきだしています。

ぼく自身は当時の世の中に批判的だったとはいえ、セクトや全共闘に属していたわけではありません。それでもガマの脂、内心忸怩たる思いがふつふつとわいてきます。

1970年代論は、やはりたいへんそうです。

あまり考えず、気楽に、が最近のモットーなので、さっそく方向転換。

それで、もうひとつのテーマ、商品世界論をと考え、ブローデルなんぞを読んでみるのですが、いまのところ『地中海』も第4巻の途中で挫折しています。

商品世界論といっても、何をどう組み立てていったらよいのか、実はまったくわからないというのがほんとうの話です。

近世から現代にいたる日本経済史をとらえなおしてみたいという希望もあるのですが、これも意気込みだけで終わりそう。

西洋哲学も東洋哲学も、小説も詩も読んでみたい、せめてツンドク状態の本くらいは片づけたいと思うのですが、これもおぼつかない感じです。

たまには時評も書いてみたい、そういえばエジプト・トルコの旅行記も忘れているぞ、とささやく声も聞こえてくるのですが、ちょっとストップ。

いろいろ考えていると、いくら命があっても足りないことに気づきます。

あまり考えず、気楽に……。

年寄りの冷や水、あれもこれもはもう無理です。

それほど残り時間があるわけではありません。

そこで、これからこのブログでは大テーマを語るのはやめて、二三日にいっぺんぐらい、見たこと、聞いたこと、読んだこと、感じたこと、考えたことなどを少しずつ書ければと思う次第です。

最近、孫といっしょにジグソーパズルの地球儀をつくりました。

600近くピースがあって、これを組み合わせると直径25センチくらいの地球儀が完成します。

ぼくがひそかに思うのは、毎週こつこつとピースをつくっていって、気がついたらひとつの世界ができていたというような虫のいい話です。

でもピースの組み合わせも全体の構想があるからこそ可能なわけで、ほんとうはそれも妄想にすぎないかもしれません。

そんな話はもういいですね。

要はテキトー(テケトー)、気楽にぼちぼちという感じで、ブログを引きつづき書いてみることにします。

よろしければ、これからもおつきあいください。

20日間のイタリア暮らし [雑記]

あくせくと観光するわけでもなく、せっせと勉強するわけでもなく、まったりとイタリアに出かけてきました。

1週間、アルプスのドロミーティにいましたが、その前後はトスカーナのシエナで、ぼんやりすごしていました。

それにしても日本は相変わらず蒸し暑いですね。われわれの滞在したドロミーティのコルフォスコでは日中15度くらい、昼に30度以上になるシエナでも朝晩は20度を切りますから、からだは楽でした。外は暑くても家のなかにいる分には冷房をつけなくても涼しく、空気はからっとしています。

肌にまとわりつくようなべとべとするような──開高健にいわせるとお粥につかったような──湿気はありません。

で、何をしていたかというと、ひたすら孫と遊んでいた、いや実際は孫に遊ばれていたというところでしょうか。孫が9月から小学校にはいるので、その前に顔を見にいくのが、今回の旅行の目的でした。

娘夫婦は共働きなので、ふだんは幼稚園の送り迎えと帰宅後の面倒をおばあちゃん、つまりノンナ(義理の息子のマンマ)に頼んでいます。しかし、小学校入学前の10日ほどは幼稚園も休みで、かといって終日ノンナに頼るのもこくなので、せめて1週間くらいは、われわれが面倒をみようということになったわけです。

ただし、その間、娘夫婦もヴァカンスをとることができたので、恒例のドロミーティに行くことになりました。

今回、ドロミーティ・アルプスでの最大の成果は、家内と3152メートルのピッツボエに登頂したことでしょうか。

ピッツボエはコルフォスコの宿から見えるセッラ山塊の最高峰です。

そのセッラ山塊の全貌をまず写真で紹介しておきましょう。

ところで、さも大登山をしたようにえらそうに書きましたが、実は2950メートルのサッソ(ゲール語ではサス)ポルドイまではロープウェイがあります。ですから、そこからの標高差は200メートルです。

ところが実際にはロープウェイの頂上駅から100メートルほどは下りになっているので、実際には300メートルほど登らなくてはなりません。これがけっこう本格的な登山。

その途中で写した写真がこれ。

頂上からはドロミーティの最高峰マルモラーダ(3343メートル)を望めます。

孫はイタリア語しか話さないので、だいたい何をしたいのかはわかるものの、こまかいやりとりができないのが残念です。それでも、毎日、朝から晩まで、よく遊びました。これから、どんなふうに育っていくのか、楽しみです。

暮らしてみると、日本とイタリアで、それほど生活のちがいがあるわけではありません。娘はよく「どこで暮らしても同じだよ」といいますが、それはそのとおりだと思います。国がどうのこうのといきりたつのが、だんだんばかばかしくなってきました。

20日間ほど暮らしてみただけでも、観光ではわからないイタリアのさまざまな側面が見えてきます。いちばんおもしろいのは家族の様子なのですが、それを書くと、いろいろ差し障りが出そうなので、やめておいたほうがよさそうです。

いずれにしても、また日本に戻ってきました。われわれは、というより特にぼくはそれなりに年をとってきましたが、イタリアの長女一家、福岡の次女一家がしっかり元気に暮らしているのが何よりも幸せなことです。

また、こちらでののんびした生活がはじまります。

1週間、アルプスのドロミーティにいましたが、その前後はトスカーナのシエナで、ぼんやりすごしていました。

それにしても日本は相変わらず蒸し暑いですね。われわれの滞在したドロミーティのコルフォスコでは日中15度くらい、昼に30度以上になるシエナでも朝晩は20度を切りますから、からだは楽でした。外は暑くても家のなかにいる分には冷房をつけなくても涼しく、空気はからっとしています。

肌にまとわりつくようなべとべとするような──開高健にいわせるとお粥につかったような──湿気はありません。

で、何をしていたかというと、ひたすら孫と遊んでいた、いや実際は孫に遊ばれていたというところでしょうか。孫が9月から小学校にはいるので、その前に顔を見にいくのが、今回の旅行の目的でした。

娘夫婦は共働きなので、ふだんは幼稚園の送り迎えと帰宅後の面倒をおばあちゃん、つまりノンナ(義理の息子のマンマ)に頼んでいます。しかし、小学校入学前の10日ほどは幼稚園も休みで、かといって終日ノンナに頼るのもこくなので、せめて1週間くらいは、われわれが面倒をみようということになったわけです。

ただし、その間、娘夫婦もヴァカンスをとることができたので、恒例のドロミーティに行くことになりました。

今回、ドロミーティ・アルプスでの最大の成果は、家内と3152メートルのピッツボエに登頂したことでしょうか。

ピッツボエはコルフォスコの宿から見えるセッラ山塊の最高峰です。

そのセッラ山塊の全貌をまず写真で紹介しておきましょう。

ところで、さも大登山をしたようにえらそうに書きましたが、実は2950メートルのサッソ(ゲール語ではサス)ポルドイまではロープウェイがあります。ですから、そこからの標高差は200メートルです。

ところが実際にはロープウェイの頂上駅から100メートルほどは下りになっているので、実際には300メートルほど登らなくてはなりません。これがけっこう本格的な登山。

その途中で写した写真がこれ。

頂上からはドロミーティの最高峰マルモラーダ(3343メートル)を望めます。

孫はイタリア語しか話さないので、だいたい何をしたいのかはわかるものの、こまかいやりとりができないのが残念です。それでも、毎日、朝から晩まで、よく遊びました。これから、どんなふうに育っていくのか、楽しみです。

暮らしてみると、日本とイタリアで、それほど生活のちがいがあるわけではありません。娘はよく「どこで暮らしても同じだよ」といいますが、それはそのとおりだと思います。国がどうのこうのといきりたつのが、だんだんばかばかしくなってきました。

20日間ほど暮らしてみただけでも、観光ではわからないイタリアのさまざまな側面が見えてきます。いちばんおもしろいのは家族の様子なのですが、それを書くと、いろいろ差し障りが出そうなので、やめておいたほうがよさそうです。

いずれにしても、また日本に戻ってきました。われわれは、というより特にぼくはそれなりに年をとってきましたが、イタリアの長女一家、福岡の次女一家がしっかり元気に暮らしているのが何よりも幸せなことです。

また、こちらでののんびした生活がはじまります。