父と母の妖気 [本]

かれは両親をうらんでいる、といっていた。

ふたりとも気ちがいだとも。

その両親は父親が鹿児島で1986年に69歳でなくなり、母親が奄美で2007年に87歳でなくなり、そして妹も2002年になくなる。

「どうして彼女を、狂った母の家から救い出せなかったのか」と、かれはくやむ。

かれは、いま写真家を仕事にしている。奥さんも写真家だ。娘は漫画家。金持ちではないが、幸せそうだ。

しかし、こう書いている。

〈不愉快という醤油が私の精神の芯から末端にくまなく染み込んでしまっているのです。残念を告白します。中学生から現在に至るまで、私は何らかの神経症に侵されてきているはずです。先天的な要素をおかあさんに、後天的な要素をおとうさんとおかあさんの暮らしぶりから見出せるかもしれません。もしかしたら器質的な問題、脳のどこかに傷やおできでもあるのかもしれません〉

自分をごまかせない正直な人である。だから就職もしなかった。

「おとうさん」は本と小説にとりつかれていた。

〈楽しいことを考えるのが得意だったおかあさんの夢を、片っ端から壊したのは、外出が多くて難しい顔ばかりしていたおとうさんに違いありません。私は今だって「おとうさんのバカ」と、言いたいくらいです〉

「おかあさん」はやさしい人からこわい人に変わっていった。ときどき、何かがとりついたようになった。

父はじゃまもの扱いされている本を2階から、車庫を改造してつくった寒い書庫に運んでいる途中に倒れ、亡くなる。2階は父の居場所と決めてあったのを、母が着物を入れるタンスを置きたいからといって、本を移させたのだ。

〈おかあさんの浸食力が無限大であることを知らされ、自分の配慮の足りなさを嘆きました〉と、かれは書いている。

母が棺桶にはいった父の顔をなでまわしつづけるのをみて、かれは自分たちきょうだいが、こんななかから生まれてきたのだと思う。

それから、

〈おかあさんは、ずっと孤独の恐ろしい海を生きて来た人だと感じました。そして、

「伸三、ごめんね。わたしは、おまえのおとうさんを殺してしまった」

と言いました。でも、おとうさんは緻密さを失っておかしくなりはじめていて、もう死んでもよいころだったので、むしろ、ありがとうと思いました〉

すでに父や母を客観的に見られるようになった自分がいる。

葬儀が終わり、焼き場から家に戻ってから、母は骨壺にはいった骨を新聞紙の上に広げるよう命じる。そして形のよいものだけをきれいな壺にいれなおしていった。

そのとき、かれはどうしたか。

〈おかあさんの顔をみつめながら、私は悲しいふりをして、大きな骨をがりがりと食べてみせました。妹は、迷わずに泣いて食べだしました。ギクッとした表情を慌てて吹き消すと、おかあさんは嫌そうに、小さな骨を捜しだし、それを食べました〉

そうでもしないと、母がかれに「殺しておくれ」と頼み、かれもその命令を忠実に実行しそうな気がしたからだ。

父と母の発する妖気はすさまじいものがあり、家族はときに離ればなれになったほうが救われる場合もある。

だが、やはり最後は家族に戻るのだ。

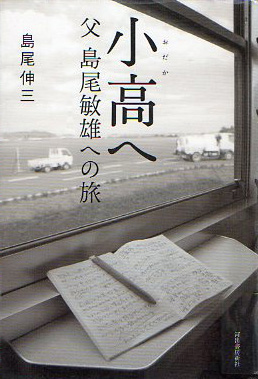

父、島尾敏雄と母、ミホの肖像をえがいた、島尾伸三の名作『小高へ』を読みながら、家族の因縁を思った。

2010-10-04 12:06

nice!(0)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0