西鶴『日本永代蔵』をちょこっと(3) [商品世界論ノート]

西鶴はおカネにまつわる話を、日本全国にわたって、じつにまめに集めている。感心するほかない。

『日本永代蔵』が出版されたのは元禄元年(1688)だが、その話は寛文年間(1660年代)のものが多いという。そのころから、日本ではすでに商業活動が盛んになっていた。安定した貨幣がそれを支えている。

巻2のエピソード1は、京都で狭い借屋暮らしをしている大金持ち、藤市(ふじいち)の話だ。ただのケチの勧めではない。

世渡りの基本は万事ぬかりないことだ、と西鶴は書いている。

藤市の特徴は、つねに情報を集めていたことだ。両替屋、米問屋、薬屋、呉服屋の手代から、いつも銭や米の相場、長崎の様子を聞いている。繰綿や塩、酒の相場にも注意を怠らない。そして、それを怠らずメモしていた。

藤市は京都の室町通御池之町に店をだし、長崎商いで、2000貫目(いまでいうと36億円)の財をなした大商人である。

そのしまつぶりは徹底していた。

身なりはさっぱりしていたが、質素だった。絹物もほとんどもたず、紋服もありきたりのもの。野道でセンブリなどをみつけると、これは腹薬になると持ち帰るほど。ぬくもりの冷めた賃餅を目方で買う。冷めたほうが目方ガ減るからだ。

茄子(なす)の初物も買うのは少しだけ。家の空き地には、もっぱら実用的な草木を植えている。娘も寺子屋に通わせることなく、家で手習いを教え、とうとう京でいちばんの賢い子に育て上げた。親がしまつなのを知って、子も人の世話にならず身の回りのことを自分でする習慣を身につけ、華美な遊びにはまったく染まらなかった。

正月に客がたずねてきて、藤市に世渡りの秘訣を聞いた。藤市は丁寧にいろいろと教える。客はそろそろ夜食がでるころだと期待する。「そこを出さぬのが長者になる心がけだ」と、釘を刺すところに藤市の本領がある。

エピソード2は、大津の醤油屋の話。

大津は北国の物産が集まる船着場、東海道の宿場としてにぎわっていた。問屋町も豪勢で、客をもてなすために、柴屋町の遊郭から遊女を呼び寄せて、どんちゃん騒ぎしている声が聞こえてくることもある。

そんなカネがあふれている町で、醤油屋の喜平次は、荷桶をかついで地道に醤油を売っている。その日暮らしの生活だが、世をうらんではいない。銭は天から降るわけでも、地から湧くわけでもないと思って、毎日、一生懸命にはたらいている。

醤油を売り歩いていると、町のいろんな話が耳にはいってくる。

関寺町(いまの大津市逢坂2丁目)の森山玄好は藪医者で、ほとんど患者が寄りつかず、しばらくぶらぶらしていたが、とうとう碁会所をはじめたとか。

馬屋町の坂本屋仁兵衛は、以前は大商人だったが、いまは見る影もなく、母親の隠居銀(いんきょがね)で家族5人、ほそぼそと暮らしているとか。

船着場のほとり、松本の後家は、娘に黄枯茶(きがらちゃ)の振り袖を着せ、「抜け参りの者にお助けを」と唱えさせて、お伊勢さまをだしに、人から小銭をもらって暮らしているとか。

ほんとうに、いろんな暮らしぶりがあるものだと、きょう集めた話を喜平次は家で女房に話していた。この女房はよくできた女で、家事万端やりくりをして、大晦日に借金取りがやってくることもなかった。

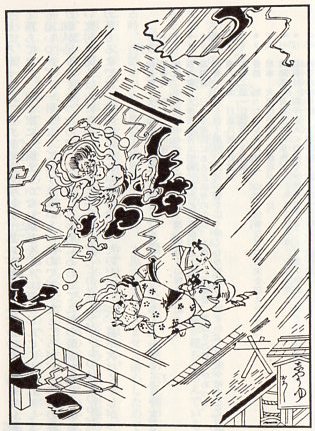

ところが大晦日の12月30日の明け方、冬はめったに鳴らない雷が家に落ちて、一揃えしかない鍋釜を打ち砕いてしまうという椿事(ちんじ)が発生する。喜平次は仕方なく、鍋釜を買ったところ、9匁(1万7000円ほど)借金が残ってしまった。これまで、大晦日に借金を残したことはないのに。

くわばら、くわばら。雷ほどこわいものはない。

話はここで終わるのだが、人の好い喜平次には、これからも息災でいてほしい、とだれもが思うだろう。

エピソード3は京都大黒屋の息子の話。

大黒屋は京都でも指折りの金持ちで、米問屋を営んでいた。五条橋を石橋に架け替えるときに、その橋板を譲り受け、それに大黒の像を刻ませた。それが大黒屋という屋号の由来だという。

その主人がそろそろ隠居しようと思うころ、長男の新六がにわかにぐれだした。色遊びにうつつをぬかし、半年もしないうちに170貫目(約3億円)もの穴をあけてしまった。そりゃ、カネはためるより使うほうがおもしろいに決まっている。手代がなんとか帳尻をあわせて、盆前の決算を乗り切ったものの、その後も新六の道楽はやまない。

そこで、とうとう勘当ということになった。新六は伏見稲荷の前にある借家に身を隠し、わが身を嘆く日がつづいた。年もおしつまった12月28日、家の風呂にはいっていると、血相を変えた親父さまが突然あらわれたので、ふんどしもつけず、綿入れを1枚引っ掛けて逃げだした。たぶん、大黒屋に借金取りが押し寄せたのだろう。

なぜか江戸に行こうと思っていた。1文もないので、道中苦労したことはいうまでもない。生まれもった才覚で、何とか銭をかせぎだし、餓えをしのぐ。その道中のなりゆきをえがく西鶴の筆はさえている。

江戸に着いたときは2貫300文(6万2000円ほど)残っていた。日も暮れてきたのに、宿のあてもなかったので、新六は東海寺(北品川の禅寺)の門前で一夜を明かすことにした。大勢の乞食がいた。波の音が響いて、眠れないまま、みんなが身の上話をするのを聞いていた。

だれもが親の代からの乞食ではなかった。ひとりは大和の竜田の里から江戸に出た者。江戸にくだって、一旗揚げようと、わずかな元手で酒の店を開いたが、これが大失敗。もうひとりは泉州堺の出身で、芸事で身を立てようとしたが、商売にはならなかった。もうひとりは江戸の生え抜きで、日本橋に大きな屋敷をもっていたが、何せカネを使うことしか知らず、そのうち自分の家まで売ってしまい、乞食になってしまったという。

話を聞いて、新六も身につまされるばかり。親に勘当された身を語った。それにしても、これから江戸で生きていくにはどうすればよいか。カネがカネを生む世の中、元手がなくては商売もはじめられない。新六は話を聞いた礼に3人の乞食に300文(約8000円)ずつやって、たまたま知るべがあった伝馬町の木綿問屋を訪れ、それまでの事情を話した。

すると問屋の主人は同情してくれて、江戸でひと稼ぎするよう励ましてくれた。そこで、新六はまず木綿を買いこみ、手ぬぐいの切り売りをすることにした。縁日に目をつけ、下谷の天神(寛永寺黒門近くにあった牛天神)に行き、手水鉢(ちょうずばち)のそばで売ったら、参詣の人が縁起をかついで、よく売れた。

そんなふうに毎日工夫して、商売をつづけていたら、10年たたないうちに5000両(約5億円)の金持ちとなり、町の人からも尊敬を集めるようになったという。店ののれんには菅笠をかぶった大黒が染められていた。これが江戸の笠大黒屋のはじまりになった、と西鶴は話を結んでいる。

人生どんなふうに転がるかわからないものだ。しかし、世をうらんでも仕方ない。けっきょく、自分で自分の道を切り開くしかないのだ、と西鶴は主張しているようにもみえる。

『日本永代蔵』が出版されたのは元禄元年(1688)だが、その話は寛文年間(1660年代)のものが多いという。そのころから、日本ではすでに商業活動が盛んになっていた。安定した貨幣がそれを支えている。

巻2のエピソード1は、京都で狭い借屋暮らしをしている大金持ち、藤市(ふじいち)の話だ。ただのケチの勧めではない。

世渡りの基本は万事ぬかりないことだ、と西鶴は書いている。

藤市の特徴は、つねに情報を集めていたことだ。両替屋、米問屋、薬屋、呉服屋の手代から、いつも銭や米の相場、長崎の様子を聞いている。繰綿や塩、酒の相場にも注意を怠らない。そして、それを怠らずメモしていた。

藤市は京都の室町通御池之町に店をだし、長崎商いで、2000貫目(いまでいうと36億円)の財をなした大商人である。

そのしまつぶりは徹底していた。

身なりはさっぱりしていたが、質素だった。絹物もほとんどもたず、紋服もありきたりのもの。野道でセンブリなどをみつけると、これは腹薬になると持ち帰るほど。ぬくもりの冷めた賃餅を目方で買う。冷めたほうが目方ガ減るからだ。

茄子(なす)の初物も買うのは少しだけ。家の空き地には、もっぱら実用的な草木を植えている。娘も寺子屋に通わせることなく、家で手習いを教え、とうとう京でいちばんの賢い子に育て上げた。親がしまつなのを知って、子も人の世話にならず身の回りのことを自分でする習慣を身につけ、華美な遊びにはまったく染まらなかった。

正月に客がたずねてきて、藤市に世渡りの秘訣を聞いた。藤市は丁寧にいろいろと教える。客はそろそろ夜食がでるころだと期待する。「そこを出さぬのが長者になる心がけだ」と、釘を刺すところに藤市の本領がある。

エピソード2は、大津の醤油屋の話。

大津は北国の物産が集まる船着場、東海道の宿場としてにぎわっていた。問屋町も豪勢で、客をもてなすために、柴屋町の遊郭から遊女を呼び寄せて、どんちゃん騒ぎしている声が聞こえてくることもある。

そんなカネがあふれている町で、醤油屋の喜平次は、荷桶をかついで地道に醤油を売っている。その日暮らしの生活だが、世をうらんではいない。銭は天から降るわけでも、地から湧くわけでもないと思って、毎日、一生懸命にはたらいている。

醤油を売り歩いていると、町のいろんな話が耳にはいってくる。

関寺町(いまの大津市逢坂2丁目)の森山玄好は藪医者で、ほとんど患者が寄りつかず、しばらくぶらぶらしていたが、とうとう碁会所をはじめたとか。

馬屋町の坂本屋仁兵衛は、以前は大商人だったが、いまは見る影もなく、母親の隠居銀(いんきょがね)で家族5人、ほそぼそと暮らしているとか。

船着場のほとり、松本の後家は、娘に黄枯茶(きがらちゃ)の振り袖を着せ、「抜け参りの者にお助けを」と唱えさせて、お伊勢さまをだしに、人から小銭をもらって暮らしているとか。

ほんとうに、いろんな暮らしぶりがあるものだと、きょう集めた話を喜平次は家で女房に話していた。この女房はよくできた女で、家事万端やりくりをして、大晦日に借金取りがやってくることもなかった。

ところが大晦日の12月30日の明け方、冬はめったに鳴らない雷が家に落ちて、一揃えしかない鍋釜を打ち砕いてしまうという椿事(ちんじ)が発生する。喜平次は仕方なく、鍋釜を買ったところ、9匁(1万7000円ほど)借金が残ってしまった。これまで、大晦日に借金を残したことはないのに。

くわばら、くわばら。雷ほどこわいものはない。

話はここで終わるのだが、人の好い喜平次には、これからも息災でいてほしい、とだれもが思うだろう。

エピソード3は京都大黒屋の息子の話。

大黒屋は京都でも指折りの金持ちで、米問屋を営んでいた。五条橋を石橋に架け替えるときに、その橋板を譲り受け、それに大黒の像を刻ませた。それが大黒屋という屋号の由来だという。

その主人がそろそろ隠居しようと思うころ、長男の新六がにわかにぐれだした。色遊びにうつつをぬかし、半年もしないうちに170貫目(約3億円)もの穴をあけてしまった。そりゃ、カネはためるより使うほうがおもしろいに決まっている。手代がなんとか帳尻をあわせて、盆前の決算を乗り切ったものの、その後も新六の道楽はやまない。

そこで、とうとう勘当ということになった。新六は伏見稲荷の前にある借家に身を隠し、わが身を嘆く日がつづいた。年もおしつまった12月28日、家の風呂にはいっていると、血相を変えた親父さまが突然あらわれたので、ふんどしもつけず、綿入れを1枚引っ掛けて逃げだした。たぶん、大黒屋に借金取りが押し寄せたのだろう。

なぜか江戸に行こうと思っていた。1文もないので、道中苦労したことはいうまでもない。生まれもった才覚で、何とか銭をかせぎだし、餓えをしのぐ。その道中のなりゆきをえがく西鶴の筆はさえている。

江戸に着いたときは2貫300文(6万2000円ほど)残っていた。日も暮れてきたのに、宿のあてもなかったので、新六は東海寺(北品川の禅寺)の門前で一夜を明かすことにした。大勢の乞食がいた。波の音が響いて、眠れないまま、みんなが身の上話をするのを聞いていた。

だれもが親の代からの乞食ではなかった。ひとりは大和の竜田の里から江戸に出た者。江戸にくだって、一旗揚げようと、わずかな元手で酒の店を開いたが、これが大失敗。もうひとりは泉州堺の出身で、芸事で身を立てようとしたが、商売にはならなかった。もうひとりは江戸の生え抜きで、日本橋に大きな屋敷をもっていたが、何せカネを使うことしか知らず、そのうち自分の家まで売ってしまい、乞食になってしまったという。

話を聞いて、新六も身につまされるばかり。親に勘当された身を語った。それにしても、これから江戸で生きていくにはどうすればよいか。カネがカネを生む世の中、元手がなくては商売もはじめられない。新六は話を聞いた礼に3人の乞食に300文(約8000円)ずつやって、たまたま知るべがあった伝馬町の木綿問屋を訪れ、それまでの事情を話した。

すると問屋の主人は同情してくれて、江戸でひと稼ぎするよう励ましてくれた。そこで、新六はまず木綿を買いこみ、手ぬぐいの切り売りをすることにした。縁日に目をつけ、下谷の天神(寛永寺黒門近くにあった牛天神)に行き、手水鉢(ちょうずばち)のそばで売ったら、参詣の人が縁起をかついで、よく売れた。

そんなふうに毎日工夫して、商売をつづけていたら、10年たたないうちに5000両(約5億円)の金持ちとなり、町の人からも尊敬を集めるようになったという。店ののれんには菅笠をかぶった大黒が染められていた。これが江戸の笠大黒屋のはじまりになった、と西鶴は話を結んでいる。

人生どんなふうに転がるかわからないものだ。しかし、世をうらんでも仕方ない。けっきょく、自分で自分の道を切り開くしかないのだ、と西鶴は主張しているようにもみえる。

2018-07-27 07:29

nice!(9)

コメント(0)

コメント 0