楽してカネはもうからないけれど──西鶴『日本永代蔵』をちょこっと(5) [商品世界論ノート]

巻3の最初のエピソードは、貧病の苦しみをなおす治療法について。

ある金持ちがこう教えてくれた。早起き、家業、夜なべ、しまつ。そして、健康に心がけること。何よりも家業(与えられた仕事)にはげむことがだいじだ。

しかし、次のものは毒になるので、気をつけなければならない。それは美食、好色、ぜいたくな着物。乗り物での女房の外出、娘や息子の稽古事。俳諧、茶の湯道楽、花見、夜歩き、博奕、碁、町人の剣術、寺社参詣、諸事の仲裁と保証人、新田開発や鉱山事業への出資、食事ごとの酒、たばこ、観光、役者遊びと廓通い、高い利息での借金、その他もろもろ。

たしかに、これらを断てば、カネはたまりそうである。

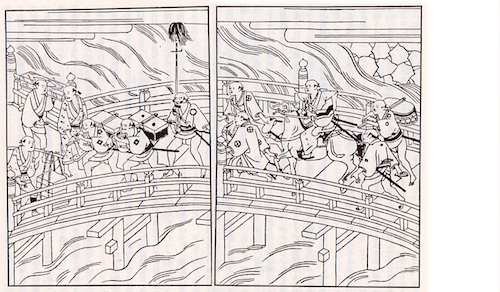

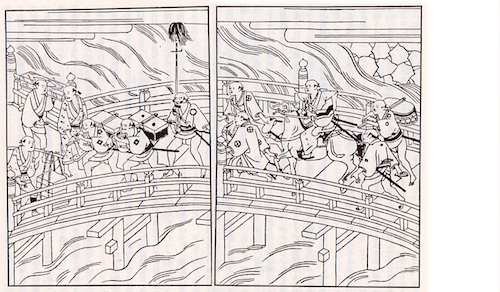

これを聞いた男は、まず江戸は日本橋の南詰めに1日立って、人の群れを観察してみることにした。橋には祭でもないのに大勢の人が行き交いし、大通りも往来の人であふれている。だれか財布でも落とさないかと目を皿にしてみていたが、そんな人はいない。なるほど、カネを稼ぐのは容易ではないと、いまさらながら男は気づいた。

[日本橋。『永代蔵』の図版から]

元手がなくてもかせげる仕事はないかと思案しているうち、ある日、男は大名屋敷の普請を終えた大工の見習い小僧たちが、かんなくずや檜の木っ端をぽろぽろ落としていくのに気づいた。それを拾っていくと、ひとかたまりの荷物になった。ためしに売ったところ、手取りで250文(7000円たらず)になった。

足もとにこんな金もうけの種がころがっていたとは、と男はびっくり。それから、木屑や木っ端を集めつづけた。雨の日には、木屑を削って、箸をつくり、須田町や瀬戸物町の八百屋に卸売りをするようになった。

こうして、この男、箸屋甚兵衛は、しだいに金持ちになり、ついには材木屋をいとなみ、材木町に大きな屋敷を構えるようになったという。持ち前の度胸で、手堅く材木を売り買いして、わずか40年のうちに10万両(108億円)の財産を築いたと伝えられる。

そして70歳をすぎてからは、それまでの木綿着物を飛騨紬(ひだつむぎ)に替え、江戸前の魚の味も覚え、築地本願寺にも日参し、木挽町の芝居を見物し、茶の湯をもよおしたりして、余生をすごした。

人は若いときに貯えて、年を寄ってから人生を楽しみ、人にほどこすことが肝心だ、と西鶴は教える。カネはあの世にはもっていけない。しかし、この世でなくてはならないものはカネというわけだ。

エピソード2は豊後の府内(いまの大分市)に実在した富豪、万屋(よろずや)の話だ。

万屋の家督を継いだ三弥は新田を開墾し、菜種を植えたところ、これが大成功して、大金持ちになった。灯火に使われた菜種油は当時の大ヒット商品である。

ところが、この三弥、京都の春景色を見物にいったあたりから、だんだんと遊興の味を覚えるようになった。豊後に戻ってくるときには美しい妾を12人連れてきた。屋敷を新築して、ぜいたくのかぎりをつくし、冬の朝は雪をながめ、夏の夕涼みには多くの美女をはべらせて、扇で風を送らせるという日々。

店をまかせていた古参の手代が亡くなると、三弥のぜいたくはますますエスカレートするばかり。これではおっつけ暮らしも立たなくなるだろうと周囲もやきもきしていたところ、案の定、ある年、収支に不足が生じ、それからしだいに穴が大きくなっていった。そして、ついには罪をおかし、殿様からとがめられ、命まで失うことになった、と西鶴は書いている。

じっさい、豊後では、こういう事件があったらしい。本書の注には、万屋の3代目、守田山弥助は、藩主日根野吉明(ひねの・よしあきら)によって、正保4年(1647)10月、密貿易や奢りのかどで、一族5人とともに誅されたとある。ただし、その真相はわからない。興味をそそられる。

次のエピソード3は、京都伏見の質屋、菊屋善蔵の話。

伏見には豊臣秀吉の時代、かつて城がつくられ、大名屋敷が軒を並べていた。地震によって城が崩壊して以来、伏見にかつてのおもかげはまるでない。いまは荒れ放題で、まばらに家がたつばかり。人びとの暮らしは貧しく、蚊帳なしの夏、布団なしの冬をどうにかしのいでいる、と西鶴は記している。いまのにぎやかさからみれば、信じられない記述である。

そんなうらぶれた伏見の町はずれに、菊屋という質屋があった。質屋といっても内蔵(うちぐら)もなく、長持ちに質草をいれてあるといった情けない身上だったが、それでも銀200目(36万円)にも足らぬ元手を回して、なんとか8人の家族を支えていた。

質をおきにくる人の様子はいかにもわびしい。古傘1本、鍋、帷子(かたびら)、両手のない仏像、肴鉢などを置いて、わずかな銭を借りていく。脇からみていても涙がでるほどだから、質屋の主人は気が弱くてはつとまらない、と西鶴はいう。

それでも、利息というのはつもるもので、この菊屋の主人は4、5年のうちに銀2貫目(360万円)ほども稼ぎだした。客にたいしては人情のかけらも見せず、神仏を信心することもない。ところが、どういう風の吹き回しか、この男、とつぜん大和は長谷寺の初瀬(はせ)観音を信心しはじめた。寺に通っては、御開帳に大判(86万円)を3度も投じるようになった。

[御開帳のイラスト。]

またとない信心深い男だと寺が大喜びしたのはいうまでもない。質屋の主人が、だいぶ痛んでいる戸帳(いわばカーテン)を寄進したいと申し出ると、寺は喜んで、古い戸帳の唐織をさげ渡した。じつは、この金襴の唐織は、室町時代以前の古渡りで、男はこれを茶壺の袋や表具切れとして売りさばき、たいまいのカネをもうけたという。さては、信心の狙いはここにあったのか、と町の人はしきりにうわさした。

ところが、いったんは大金持ちになったものの、観音様の罰があたったのか、菊屋はその後、没落し、晩年は伏見の船の発着所で、焼酎や清酒を小売りしてくらす身に成り下がったという。甘口にせよ辛口にせよ、今の世の中、人はそうそう酔わされなくなった、と西鶴は結んでいる。

エピソード4は高野山に縁がある。

大坂の今橋筋に、けちで評判の金持ちがいた。この男は独身で、男盛りに何一つおもしろいことをすることもなく、57歳で死んでしまった。残された財産は供養のため寺に奉納されたが、そのカネが回りまわって世間を潤すようになったのは、なによりもの功徳だった、と西鶴は皮肉っている。

金持ちになるには、持って生まれた才覚のほかに、幸運の手助けがなくてはならならない。ずいぶん賢い人が貧乏しているのに、愚かな人が富み栄えていることが多いのはそのためだ、と西鶴はいう。神仏を信じても、金持ちになるとはかぎらない、ともはっきり書いている。

しかし、贅沢ざんまい、遊蕩ざんまいで、カネにしまりがない人は、いくら財産があっても、そのうち破産することはまちがいない。こういう跡継ぎをもつと家は不幸だ。そんなときには、前もって何らかの対策をとっておく必要がある。

破産の規模はいろいろで、その清算の仕方もいろいろだ。ある人は11貫目(約2000万円)の借銀で破産したが、その負債にあてる家財は2貫500目(270万円)ほどしかなかかった。これをどうわけるかで86人の債権者が連日連夜寄り集まって話し合いをもった。しかし、話がなかなかまとまらず、集まってはうどんやそば、酒、肴、その他さまざまな菓子をとっているうちに、半年するうちに、残ったカネもすっかりなくなったという笑える話もある。

大坂や江戸ならともかく、大津で1000貫目(18億円)もの負債をかかえて、倒産した家があったというので評判になった。100貫目借りるのも容易ではないのに、よく1000貫目も借りていたものだと、世間ではびっくりすることしきりだったという。

これとは反対に、じつに律儀に借金を返そうとした人もいた。大坂の絵の子島(現在の大阪市西区江之子島)に伊豆屋という金持ちがいたが、破産したため、みなに頭を下げ、残った全財産を債権者に渡した。その額は負債の6割半だったという。それくらい渡せば、残りの借金はふつう帳消しになる。

だが、その男は律儀で、故郷の伊豆に帰ると、一生懸命にはたらいて、しこたまもうけ、また大坂に戻ってきた。そして、借金の残りを返したのだが、倒産してからすでに17年もたっていたため、関係者も行方知らずになったり、亡くなったりしている人も多かった。子孫の絶えている人もいたが、伊豆屋はその分の銭を高野山に奉納して、石塔を建て、借銭塚と名付けて、その菩提をとむらったという。

巻3のエピソード5。

駿河府中(いまの静岡市)の本町にあった呉服屋の菱屋は、かつては繁盛し、大店をいとなんでいた。安倍川紙衣(かみこ[防寒などに用いた紙の衣])に縮緬皺や小紋をつけて売りだしたのが評判を呼んで、30年あまりのあいだに千貫目(18億円)の身代を築いた。

ところが、息子の忠助はまるで無能、収支も決算もせず、帳面もつけないというだらしなさで、店はたちまち倒産してしまう。いったいにカネ儲けはむつかしく、減るのも早いものだ、と西鶴は書いている。努力なくして、カネはたまらぬものだ。

その後、忠助は浅間神社(現在の静岡市葵区にある)の前の町はずれで、借家住まいをする身となった。親類縁者も寄りつかず、かつての手代も音信不通となり、悲しい日々を送っていた。

かといって、はたらくわけではない。小夜(さよ)の中山にある峰の観音にお参りに行き、「もう一度長者にしてくだされ」と願って鐘をつくのがせいいっぱい。そんな男を観音さまが助けてくれるわけもない。

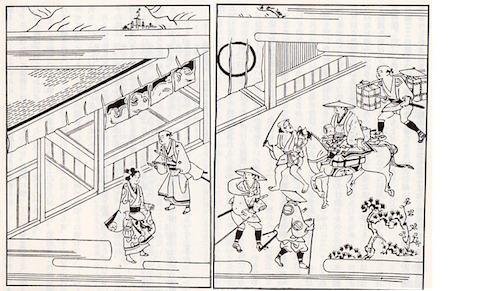

しかし、さすがに何もしないのでは、日々のくらしが成り立たない。そこで忠助は竹細工の名人に習って、鬢水(びんみず[髪油])入れや花籠をつくって、13歳になる娘に町で売らせ、生計を立てていた。

[町で花籠を売る娘。]

あるとき、伊勢参りから帰る江戸の豪商が、たまたまこの娘を見初めた。そして、ぜひ息子の嫁にしたいと親元にやってきた。こうして忠助夫婦は娘ともども江戸に引き取られ、わが子の世話になる仕合わせな身の上となったという。まさに、ことわざにいうとおり、「みめは果報のひとつ」だ、と西鶴は結んでいる。

男の競争もはげしいが、女の競争もきびしいものがある。

[しばらくブログはお休みです。]

ある金持ちがこう教えてくれた。早起き、家業、夜なべ、しまつ。そして、健康に心がけること。何よりも家業(与えられた仕事)にはげむことがだいじだ。

しかし、次のものは毒になるので、気をつけなければならない。それは美食、好色、ぜいたくな着物。乗り物での女房の外出、娘や息子の稽古事。俳諧、茶の湯道楽、花見、夜歩き、博奕、碁、町人の剣術、寺社参詣、諸事の仲裁と保証人、新田開発や鉱山事業への出資、食事ごとの酒、たばこ、観光、役者遊びと廓通い、高い利息での借金、その他もろもろ。

たしかに、これらを断てば、カネはたまりそうである。

これを聞いた男は、まず江戸は日本橋の南詰めに1日立って、人の群れを観察してみることにした。橋には祭でもないのに大勢の人が行き交いし、大通りも往来の人であふれている。だれか財布でも落とさないかと目を皿にしてみていたが、そんな人はいない。なるほど、カネを稼ぐのは容易ではないと、いまさらながら男は気づいた。

[日本橋。『永代蔵』の図版から]

元手がなくてもかせげる仕事はないかと思案しているうち、ある日、男は大名屋敷の普請を終えた大工の見習い小僧たちが、かんなくずや檜の木っ端をぽろぽろ落としていくのに気づいた。それを拾っていくと、ひとかたまりの荷物になった。ためしに売ったところ、手取りで250文(7000円たらず)になった。

足もとにこんな金もうけの種がころがっていたとは、と男はびっくり。それから、木屑や木っ端を集めつづけた。雨の日には、木屑を削って、箸をつくり、須田町や瀬戸物町の八百屋に卸売りをするようになった。

こうして、この男、箸屋甚兵衛は、しだいに金持ちになり、ついには材木屋をいとなみ、材木町に大きな屋敷を構えるようになったという。持ち前の度胸で、手堅く材木を売り買いして、わずか40年のうちに10万両(108億円)の財産を築いたと伝えられる。

そして70歳をすぎてからは、それまでの木綿着物を飛騨紬(ひだつむぎ)に替え、江戸前の魚の味も覚え、築地本願寺にも日参し、木挽町の芝居を見物し、茶の湯をもよおしたりして、余生をすごした。

人は若いときに貯えて、年を寄ってから人生を楽しみ、人にほどこすことが肝心だ、と西鶴は教える。カネはあの世にはもっていけない。しかし、この世でなくてはならないものはカネというわけだ。

エピソード2は豊後の府内(いまの大分市)に実在した富豪、万屋(よろずや)の話だ。

万屋の家督を継いだ三弥は新田を開墾し、菜種を植えたところ、これが大成功して、大金持ちになった。灯火に使われた菜種油は当時の大ヒット商品である。

ところが、この三弥、京都の春景色を見物にいったあたりから、だんだんと遊興の味を覚えるようになった。豊後に戻ってくるときには美しい妾を12人連れてきた。屋敷を新築して、ぜいたくのかぎりをつくし、冬の朝は雪をながめ、夏の夕涼みには多くの美女をはべらせて、扇で風を送らせるという日々。

店をまかせていた古参の手代が亡くなると、三弥のぜいたくはますますエスカレートするばかり。これではおっつけ暮らしも立たなくなるだろうと周囲もやきもきしていたところ、案の定、ある年、収支に不足が生じ、それからしだいに穴が大きくなっていった。そして、ついには罪をおかし、殿様からとがめられ、命まで失うことになった、と西鶴は書いている。

じっさい、豊後では、こういう事件があったらしい。本書の注には、万屋の3代目、守田山弥助は、藩主日根野吉明(ひねの・よしあきら)によって、正保4年(1647)10月、密貿易や奢りのかどで、一族5人とともに誅されたとある。ただし、その真相はわからない。興味をそそられる。

次のエピソード3は、京都伏見の質屋、菊屋善蔵の話。

伏見には豊臣秀吉の時代、かつて城がつくられ、大名屋敷が軒を並べていた。地震によって城が崩壊して以来、伏見にかつてのおもかげはまるでない。いまは荒れ放題で、まばらに家がたつばかり。人びとの暮らしは貧しく、蚊帳なしの夏、布団なしの冬をどうにかしのいでいる、と西鶴は記している。いまのにぎやかさからみれば、信じられない記述である。

そんなうらぶれた伏見の町はずれに、菊屋という質屋があった。質屋といっても内蔵(うちぐら)もなく、長持ちに質草をいれてあるといった情けない身上だったが、それでも銀200目(36万円)にも足らぬ元手を回して、なんとか8人の家族を支えていた。

質をおきにくる人の様子はいかにもわびしい。古傘1本、鍋、帷子(かたびら)、両手のない仏像、肴鉢などを置いて、わずかな銭を借りていく。脇からみていても涙がでるほどだから、質屋の主人は気が弱くてはつとまらない、と西鶴はいう。

それでも、利息というのはつもるもので、この菊屋の主人は4、5年のうちに銀2貫目(360万円)ほども稼ぎだした。客にたいしては人情のかけらも見せず、神仏を信心することもない。ところが、どういう風の吹き回しか、この男、とつぜん大和は長谷寺の初瀬(はせ)観音を信心しはじめた。寺に通っては、御開帳に大判(86万円)を3度も投じるようになった。

[御開帳のイラスト。]

またとない信心深い男だと寺が大喜びしたのはいうまでもない。質屋の主人が、だいぶ痛んでいる戸帳(いわばカーテン)を寄進したいと申し出ると、寺は喜んで、古い戸帳の唐織をさげ渡した。じつは、この金襴の唐織は、室町時代以前の古渡りで、男はこれを茶壺の袋や表具切れとして売りさばき、たいまいのカネをもうけたという。さては、信心の狙いはここにあったのか、と町の人はしきりにうわさした。

ところが、いったんは大金持ちになったものの、観音様の罰があたったのか、菊屋はその後、没落し、晩年は伏見の船の発着所で、焼酎や清酒を小売りしてくらす身に成り下がったという。甘口にせよ辛口にせよ、今の世の中、人はそうそう酔わされなくなった、と西鶴は結んでいる。

エピソード4は高野山に縁がある。

大坂の今橋筋に、けちで評判の金持ちがいた。この男は独身で、男盛りに何一つおもしろいことをすることもなく、57歳で死んでしまった。残された財産は供養のため寺に奉納されたが、そのカネが回りまわって世間を潤すようになったのは、なによりもの功徳だった、と西鶴は皮肉っている。

金持ちになるには、持って生まれた才覚のほかに、幸運の手助けがなくてはならならない。ずいぶん賢い人が貧乏しているのに、愚かな人が富み栄えていることが多いのはそのためだ、と西鶴はいう。神仏を信じても、金持ちになるとはかぎらない、ともはっきり書いている。

しかし、贅沢ざんまい、遊蕩ざんまいで、カネにしまりがない人は、いくら財産があっても、そのうち破産することはまちがいない。こういう跡継ぎをもつと家は不幸だ。そんなときには、前もって何らかの対策をとっておく必要がある。

破産の規模はいろいろで、その清算の仕方もいろいろだ。ある人は11貫目(約2000万円)の借銀で破産したが、その負債にあてる家財は2貫500目(270万円)ほどしかなかかった。これをどうわけるかで86人の債権者が連日連夜寄り集まって話し合いをもった。しかし、話がなかなかまとまらず、集まってはうどんやそば、酒、肴、その他さまざまな菓子をとっているうちに、半年するうちに、残ったカネもすっかりなくなったという笑える話もある。

大坂や江戸ならともかく、大津で1000貫目(18億円)もの負債をかかえて、倒産した家があったというので評判になった。100貫目借りるのも容易ではないのに、よく1000貫目も借りていたものだと、世間ではびっくりすることしきりだったという。

これとは反対に、じつに律儀に借金を返そうとした人もいた。大坂の絵の子島(現在の大阪市西区江之子島)に伊豆屋という金持ちがいたが、破産したため、みなに頭を下げ、残った全財産を債権者に渡した。その額は負債の6割半だったという。それくらい渡せば、残りの借金はふつう帳消しになる。

だが、その男は律儀で、故郷の伊豆に帰ると、一生懸命にはたらいて、しこたまもうけ、また大坂に戻ってきた。そして、借金の残りを返したのだが、倒産してからすでに17年もたっていたため、関係者も行方知らずになったり、亡くなったりしている人も多かった。子孫の絶えている人もいたが、伊豆屋はその分の銭を高野山に奉納して、石塔を建て、借銭塚と名付けて、その菩提をとむらったという。

巻3のエピソード5。

駿河府中(いまの静岡市)の本町にあった呉服屋の菱屋は、かつては繁盛し、大店をいとなんでいた。安倍川紙衣(かみこ[防寒などに用いた紙の衣])に縮緬皺や小紋をつけて売りだしたのが評判を呼んで、30年あまりのあいだに千貫目(18億円)の身代を築いた。

ところが、息子の忠助はまるで無能、収支も決算もせず、帳面もつけないというだらしなさで、店はたちまち倒産してしまう。いったいにカネ儲けはむつかしく、減るのも早いものだ、と西鶴は書いている。努力なくして、カネはたまらぬものだ。

その後、忠助は浅間神社(現在の静岡市葵区にある)の前の町はずれで、借家住まいをする身となった。親類縁者も寄りつかず、かつての手代も音信不通となり、悲しい日々を送っていた。

かといって、はたらくわけではない。小夜(さよ)の中山にある峰の観音にお参りに行き、「もう一度長者にしてくだされ」と願って鐘をつくのがせいいっぱい。そんな男を観音さまが助けてくれるわけもない。

しかし、さすがに何もしないのでは、日々のくらしが成り立たない。そこで忠助は竹細工の名人に習って、鬢水(びんみず[髪油])入れや花籠をつくって、13歳になる娘に町で売らせ、生計を立てていた。

[町で花籠を売る娘。]

あるとき、伊勢参りから帰る江戸の豪商が、たまたまこの娘を見初めた。そして、ぜひ息子の嫁にしたいと親元にやってきた。こうして忠助夫婦は娘ともども江戸に引き取られ、わが子の世話になる仕合わせな身の上となったという。まさに、ことわざにいうとおり、「みめは果報のひとつ」だ、と西鶴は結んでいる。

男の競争もはげしいが、女の競争もきびしいものがある。

[しばらくブログはお休みです。]

2018-07-31 10:13

nice!(11)

コメント(0)

コメント 0