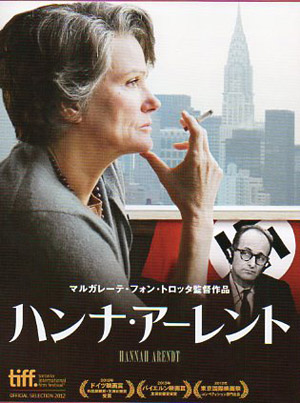

映画『ハンナ・アーレント』半解 [映画]

先日、所用があって東京にでかけ、そのついでに岩波ホールで、評判になっている映画『ハンナ・アーレント』を見ました。ホールは満席、観客はほとんどが中高年で、若い人はちらほらといったところ。午後2時半の回で見ようと思い、お昼に切符を買ったのですが、定刻30分前にいったところ、もう席がほとんど埋まっているという状態で、その人気ぶりがうかがえました。

ところで、これがどういう映画かというと、エルサレムで開かれたアイヒマン裁判をハンナ・アーレントが取材に行き、その記事を「ニューヨーカー」に掲載したところ、読者から猛烈な反発をくらい、孤立無援の状態に追いこまれたものの、彼女がけっしてその主張を曲げることはなかったという話です。ヘビースモーカーのアーレントは映画のなかで、ずっとタバコを吸いながら、議論し、考え、執筆し、講義しています。あまりドラマチックな盛り上がりもないまま、映画は淡々とはじまり、淡々と終わります。

まるで、煙に巻かれたみたい。回りから何をいわれようと主張をつらぬくところに共感を覚えるけれど、はっきりいって、最初は何がいいたいのかよくわかりませんでした。昔の喫茶店でよく経験したように、タバコの煙がもうもうとするなかにしばらくいて、頭をくらくらさせたまま、夕方の町をふらつく気分で、ホールを後にしたといったらよいでしょうか。

それでも、いったいあの映画は何だったんだろうと、2、3日たっても気になって仕方ありませんでした。ふつうは、だいたいどんな映画も30分ほどすれば忘れてしまうのに、めずらしいことです。翌日、図書館で『イェルサレムのアイヒマン』を借りようと思ったら、予約がいっぱい。かといって、4000円もする高い本を買う気にもなれず、不勉強は承知で、とりあえず映画についての、ぼくなりの感想をまとめてみようと思いました。

この映画を現在の状況にひきつけて、ある種の教訓、もしくは励ましにしてしまうのは簡単です(現在は現在なりのむずかしさがあるにしても)。しかし、ほんとうは、この映画のねらいは、われわれが忘れようとしている過去にわれわれを引き戻すことにあったのではないでしょうか。それはユダヤ人を抹殺しようとした戦争の記憶へとつながります。

虐殺ではありません。抹殺です。日本人は実感として、この歴史を知りませんし、ぼく自身もその恐怖は想像するほかない。でも、なぜ第二次世界大戦中にそんなことが起こったのでしょう。

1930年代半ばから40年代半ばにかけて、犠牲になったユダヤ人の数は600万人近くにのぼるといわれます。ひとくちに600万人といわれても、そのすさまじさは想像を絶します。

ユダヤ人絶滅を計画したのはヒトラーです。ポール・ジョンソンの『ユダヤ人の歴史』を読むと、ことの発端はヒトラーのユダヤ人恐怖にあったことがわかります。もともと、オーストリアと南ドイツは、ユダヤ人嫌いが多いことで知られていました。

オーストリア人だったヒトラーは、ロシアのボルシェヴィズムを率いているのはユダヤ人だと信じていました。また、東欧のユダヤ人がドイツ民族の血統をけがすことを恐れていたといいます。それにヒトラーにいわせれば、そもそもワイマール共和国自体が、非愛国的な「ユダヤの共和国」だったのです。

1933年にヒトラーが政権をとると、ドイツ全体に反ユダヤの風潮が広がり、ユダヤ人にたいする暴力が日常化します。1935年にはニュルンベルク法が発令され、ユダヤ人は基本的人権を奪われ、一般人から隔離されます。ユダヤの血統をひく者は公職から追放されました。ユダヤ人は学校にも行けなくなります。運転免許証も取りあげられました。

1939年に戦争がはじまると、ヒトラーは戦争が起きたのは国際的なユダヤ人の陰謀によるものだとして、ユダヤ人の抹殺を広言するようになります。ユダヤ人はゲットーに追いこまれ、過酷な強制労働をさせられ、そしてついに1941年から「絶滅収容所」での大量殺戮がはじまります。それはとりわけ、ヒトラーがソ連に侵攻してからです。

ヒトラーがつくった強制収容所の数は1634カ所にのぼります。ユダヤ人の殺害方法はさまざまでしたが、とりわけポーランドのアウシュヴィッツとビルケナウ、マイダネク、トレブリンカの「ガス室」が大量殺戮に用いられたのでした。

ナチス支配下のヨーロッパには、886万1800人のユダヤ人がいたのですが、そのうち593万3900人が殺害されています(実に7割近く)。とりわけ、ポーランドではユダヤ人330万人のうち90%が殺害されました。

ヨーロッパから脱出したユダヤ人が以前から向かっていた先は、ひとつはアメリカ、もうひとつはイギリス委任統治領パレスチナ、すなわち、のちにイスラエルが建国される地です。

この映画の主人公ハンナ・アーレント(1906-75)はハイデガー、フッサール、ヤスパースのもとで哲学を学び、1929年にギュンター・シュテルンと結婚、ユダヤ人救援活動に奔走し、1933年にゲシュタポに一時逮捕されたものの、そのあとパリに亡命します。パリではシオニスト運動にかかわりますが、シュテルンとは別れ、元ドイツ共産党活動家のハインリヒ・ブリュッヒャーと再婚しました。

アーレントは前夫シュテルンのいとこ、ヴァルター・ベンヤミンともパリ時代に交遊を深めています。しかし、1940年、ドイツがフランスを占領するなか、一時ピレネーにほど近いギュルス(グール)の強制収容所に収監されますが、そこを脱出し、アメリカに亡命しました。

ベンヤミンは亡命に失敗、スペインのピレネー山中で命を絶ちます。アドルノはすでに1938年にアメリカに渡っていました。いっぽう、ベンヤミンの友人でカバラを研究するゲルショム・ショーレムは、1923年にパレスチナに移住しています。ちなみに、レヴィストロースがアメリカに亡命するのも1940年のことです。

亡命したニューヨークで、ハンナ・アーレントはユダヤ人を絶滅に追いこもうとしたナチスの体制について考えつづけます。それは善と悪、和解と暴力、平和と戦争が逆転する世界でした。つまり、正しいのは悪であり、暴力であり、戦争であって、まちがっているのは善であり、和解であり、平和であるような、問答無用の政治体制です。

そうした逆転した政治体制、絶対的な政治意志が世間を巻きこみながら、人びとの思考を麻痺させていく仕組みを、アーレントは全体主義となづけました。それはナチスにかぎらずスターリンのロシアも同じだと思えました。彼女はそんな全体主義の社会をもたらさないために、人は思考をもたない生物になるな、と訴えつづけたのです。

この映画の背後に隠されているのは、こうした舞台装置だということができます。そこで、われわれが忘れかけている過去をもう一度思いだしたうえで、この映画をふり返ると、そこには、これまでぼくがあまり想定していなかったハンナ・アーレントの別の顔が浮かびあがってくることに気づきました。

不勉強なぼくは、アイヒマン裁判をめぐって大論争が巻き起こったことを、そもそも知りませんでした。映画は1960年5月、アルゼンチンに潜伏していたアイヒマンを、イスラエルの諜報機関モサドが拘束するところからはじまります。

アイヒマンはナチスの国家保安本部ユダヤ人課長、さらには親衛隊(SS)中佐として、ユダヤ人を強制収容所に輸送する責任を担った人物と目されていました。しかし、戦後、当局の手を逃れて、アルゼンチンに逃亡していたのです。

アイヒマンを裁く法廷は1961年4月から12月にかけ、イスラエルのエルサレムで開かれ、その結果、死刑判決が下されました。かれが絞首刑に処されたのは翌年6月のことです。

アーレントはこの裁判の傍聴を熱望し、「ニューヨーカー」に原稿を書くことを約束して、大勢の記者団とともに、エルサレムの法廷に立ち会いました。映画はここで実写のモノクロに変わり、アイヒマンがこう言っているのが聞こえます。

「それが命令でした。殺害するか否かは、すべて命令次第です。事務的に処理したんです。私は一端を担ったにすぎません」

検察側は強制収容所を経験した証人を次々と呼び寄せ、アイヒマンの非道なユダヤ人虐殺を暴きたてようとしますが、かれは「私は手を下していません」、「仕方なかった」とくり返すばかりです。

アーレントは次第に、アイヒマンが怪物でも殺人鬼でもなく、ただの平凡な人間なのではないかと思うようになります。アイヒマンは国家の忠実な下僕として、命令にしたがって、淡々とユダヤ人を絶滅収容所に送りこんだのではないか。

アーレントはアイヒマンの経歴を調べます。平凡な中流階級の家庭に生まれた男が、電気製品会社や石油会社の営業マンとしてはたらき、会社に解雇されたことで、たまたまナチス親衛隊(SS)にはいり、たまたまユダヤ人課に配属され、職務を忠実に果たしたというのがアイヒマンの実像でした。

こうした実像をアーレントは「悪の凡庸さ」と呼びました。映画のなかでは秘書のロッテに、原稿をこんなふうに変えたわというところがでてきます。

「一般に悪は『悪魔的』『サタンの化身』──そう見なされがちだ。しかし、アイヒマンには悪魔的な深さがない。彼は思考不能だったのだ」

「ニューヨーカー」への原稿は手間取りました。アイヒマンにはすでに死刑判決が下されていました。それでも、アーレントはなかなか書けませんでした。雑誌の編集長からは、そろそろ原稿をという催促が何度も電話でかかってきます。

やっと届けられた原稿は膨大でした。「ニューヨーカー」はこれを5回にわけて掲載することにします。しかも、その内容はかなり刺激的で、編集長は自分のクビが飛ぶことを覚悟するほどでした。

そこには、たとえばこんな箇所がありました。

「ユダヤ人居住地には指導者がいた。彼らはほぼ例外なく──何らかのかたちでナチに協力していた。ユダヤ人指導者は確かに困窮を防いだ。一方で、その指導者がいなければ死者も──450万〜600万まではいかなかっただろう」

何とアーレントは、ユダヤ人がかくも大量に殺害されたのは、ユダヤ人指導者がナチに協力していたからだと明言していたのです。

この記事を見た読者はおどろきます。いや、おどろいただけではなく、憤慨しました。ほとんどの読者が、アーレントが、アイヒマン本人を擁護し、それどころかユダヤ人指導者を非難しているととらえたのです。

「ニューヨーカー」編集部には抗議の電話が殺到し、自宅には脅迫めいた手紙が届き、勤める大学からは退職を勧奨され、イスラエル政府からは本を出版しないよう圧力がかかりました。多くの友人からは絶交を言い渡されます。

イスラエル政府が圧力をかけたのは、記事のなかに、アイヒマン裁判はユダヤ人の保護者を任じるイスラエルのベン・グリオン政権による「裁判ショー」だという一節があったからでしょう。

それでもアーレントはくじけませんでした。自分の書いたことはすべて真実だと思っていたからです。とりわけ、ヒトラーのユダヤ人抹殺計画に当のユダヤ人指導部がかかわっていたというのは衝撃の事実でした。われわれ日本人でも、そんなばかなことがあるはずがないと思うにちがいありません。

そこで、よけいなことながら、傍証として、ふたたびポール・ジョンソンの『ユダヤ人の歴史』を引くと、こんなことが書かれています。

〈[ユダヤ人の]抵抗の可能性をできるかぎり減らすため、ナチは各都市のユダヤ人評議会、各州のユダヤ人連合、そしてユダヤ人全国組織を動員し、ユダヤ人役員自らに『最終解決』の準備作業をさせた。名簿の作成、出生届、死亡届、新規則の回覧、ゲシュタポ名義での新しい銀行口座開設、特別居住区へのユダヤ人の移動、追放のための地図や一覧表作成などの作業を行なわせた。このやり方は、占領地域でのユダヤ人評議会動員のひな型となる。彼らは知らずして、ナチの『最終解決』に手を貸すことになった。こうしたユダヤ人評議会が約1000ほど組織され、1万人がそのもとで働いた。……ナチは最初ユダヤ人からすべての貴重品を取り上げるために指導者層を用い、続いてユダヤ人を強制労働に駆り出し、絶滅収容所へ送り出すのに利用した。その見返りに、彼らは特権を与えられ、ユダヤ人住民を監督する権利を与えられたのである〉

アーレントが勇気をふるって書きつづったことは、事実だったのです。全体主義は何もかもがさかさまになる世界です。全体主義のもとで、ほとんどの人間は考えることをやめて、見境もなく全体の意志にしたがいます。それはナチス・ドイツやソ連だけではなく、戦時下の日本でも同じだったのではないでしょうか。

映画では、アーレントを演じるバルバラ・スコラの演技に見とれるだけで、ぼうっと聞き流してしまったのですが、シナリオを読むと、映画の最後、大学の階段教室の講義で、アーレントはだいじな話をしています(これは実際におこなわれたスピーチではなく、アーレントの著書『責任と判断』をもとに再構成されたものだそうです)。

映画のアーレントはこういいます。

「ソクラテスやプラトン以来私たちは『思考』をこう考えます。自分自身との静かな対話だ、と。人間であることを拒否したアイヒマンは、人間の大切な質を放棄しました。それは思考する能力です。その結果、モラルまでが判断不能となりました。思考ができなくなると、平凡な人間が残虐行為に走るのです。……私が望むのは、考えることで人間が強くなることです。危機的状況にあっても、考え抜くことで破滅に至らぬよう」

当初はわけのわからないうちに終わってしまいましたが、ふり返ってみると、これは静かな勇気を与えてくれる映画だったと、しみじみ思い返します。

そして、ちょっとこわくなります。全体主義はいつでも復活する可能性があるのではないか、いや、ひょっとしたら、すでに復活を果たしているのではないか、と。

2013-12-04 10:47

nice!(4)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0