吉本隆明『共同幻想論』をめぐって(1) [われらの時代]

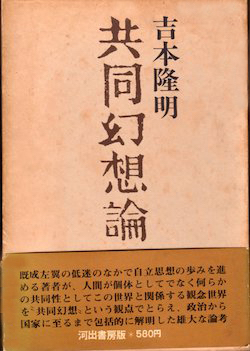

1968年の吉本隆明である。『共同幻想論』は1968年12月5日に刊行された。それは奥付なので、実際の発売は11月だったろう。そのころ、ぼくは大学2年生で、早稲田の雄弁会にはいっていた。この本を買ったのは翌年春のことで、その奥付は「昭和44年2月20日4刷発行」となっている。ものすごい勢いで本が売れていたのだ。

吉本隆明は思想の長距離ランナーだった。2012年に85歳で亡くなるまで、60年以上、思索をつづけ、うち40年ほどは日本の思想界のトップグループを走っていた。

戦争中は愛国少年で、戦後は組合活動をするなかで共産党に疑問をいだくようになり、60年安保闘争では新左翼のブントを支持し、70年前後も学生運動への同調を失わず、80年代は不毛な左翼イデオロギーから脱却し、90年代以降はほぼ保守の立場をとるようになった。

『共同幻想論』を買ったのは、ここに新たな国家論と天皇制批判が展開されているにちがいないと予感したからだ。それまで、ぼくらが読んでいたのはエンゲルスの『家族、私有財産、および国家の原理』であったり、レーニンの『国家と革命』であったりで、いずれにせよマルクス主義の文献だった。

しかし、そこには日本のことが書かれていなかった。これにたいし、吉本の『共同幻想論』では、柳田国男の『遠野物語』や『古事記』をベースにして、日本の国とは何かが展開されているように思われた。

だが、むずかしくて、ほとんど何もわからなかったことを覚えている。それでも、サークルの部室では、対幻想とか共同幻想とかの用語を並べて、国家は共同幻想にすぎないんだよ、などと論じあっていた。思えば熱い時代だったのだ。

あれから50年以上たったいま、この本からはどんな光景が立ち上ってくるだろうか。昔を思いおこしながら、いま一度、ゆっくりと読み直してみることにした。何か役にたつことを書こうというのではない。50年前の自分との対話みたいなものである。

注意しなければならないのは、本書は吉本による日本国家論の端緒にすぎなかったということである。吉本自身も「後記」に、やっと国家の起源まで行きついたと語っている。しかし、そのあとも、文学的考察を中心に、1970年以降も吉本の日本国家論はつづいたというべきである。

それをこころみに挙げてみると、「天皇および天皇制について」、「南島論」、「敗北の構造」、「家族・親族・共同体・国家」、「源実朝」、「近松論」、「初期歌謡論」、「最後の親鸞」、「源氏物語論」、「アジア的ということ」、「柳田国男論」、「西行論」、「良寛論」、「『本居宣長』を読む」、「母型論」、「アフリカ的段階について」など、じつに多彩な論考のかたちで、歴史的考察がくり広げられたとみてよい。

したがって、『共同幻想論』を評価するには、マルクス主義国家論などとの比較を含め、その後の吉本思想の展開を考慮しなくてはならないはずなのだが、体力も知力もないなまけもののぼくには、とてもそんな大胆なこころみに着手する勇気がない。学生時代に読んだこの本を本棚から取りだして、懐旧にふけり、そのうち孫たちから、おじいちゃんのころはへんてこな時代だったねと懐かしんでもらえば、それでじゅうぶんである。

前置きが長くなったけれど、何はともあれ読んでみることにしよう。

『共同幻想論』には長い「序」があるけれど、それは省略。「序」は吉本自身による本書の解説でもあるから、その内容は以下の紹介のなかに折りこんでいけばいいだろう。

そこで、まずは「禁制論」から。

国家とは何かが問われている。そのためには、まず国家の起源にさかのぼらなくてはならないという意識があらわれている。

吉本がユニークなのは、国家を心の劇として、とらえようとしているところである。すなわち、自分にとって、国家とは何か。この問いは、みずからの戦争体験から生じたといってよい。

そして、あのころ遠巻きながら学生運動にかかわっていたぼくらも、国家とは何かという問いを心にいだいていた。『共同幻想論』が爆発的に売れたのは、あのころ「国家とは何か」という吉本の問いが、若い世代にも共鳴をおこしたからにちがいない。

吉本は、心とは何かを問うている。

それはまず何といっても自分の心である。これを「自己幻想」と呼ぶことにする。

心が欲望から生ずるとするなら、人は「自己幻想」を核としながら、その外部に性的な欲望にもとづく「対幻想」をもつはずであり、しかも、その「対幻想」に縛られることになる。対幻想は家族の世界をかたちづくるだろう。

そして、さらにその外に「共同幻想」がやってくる。共同幻想は自己幻想を包もうとするという意味では、自己幻想にたいする抑圧としてはたらき、逆に自己幻想からの反発をも生む。共同幻想は国家や法、宗教、規範の世界をかたちづけるだろう。

自己幻想と対幻想と共同幻想は、3層状に積み重なっているわけではない。むしろ層をなして球のようなかたちをしているとみてよいだろう。その中心の核が、狭い意味での自己幻想だとすれば、対幻想、共同幻想はその回りを囲む外側の層である。そして、その球は心の全体を示し、広い意味での自己幻想だともいえる。

これはあくまでも吉本の仮説である。しかし、この仮説にもとづいて、吉本は思考実験を重ね、仮説を立証しようとしていた。

『共同幻想論』が難解なのは、ときにわれわれがその思考実験についていけなくなるからである。

吉本はフロイトにもとづいて、未開社会の禁制すなわちタブーを論じるところからはじめている。国家論を未開社会のタブーからはじめるのは、なかなかユニークな着眼かもしれない。

禁制、すなわちタブーとはどういうものなのだろう。

タブーは人類学者の調査と研究によって明らかにされた現象である。未開種族には、近親相姦へのタブーや族長へのタブーが存在することが知られるようになった。

フロイトは、こうしたタブーに強い関心をもった。強迫神経症とよく似ていると思ったからである。禁制のあるところには、強い願望があるというのが、臨床経験から得られたフロイトの仮説だった。

近親相姦へのタブーについて、フロイトはこう考える。

ひとつの親族のなかで、もともと兄弟たちは、母や姉妹たちへの強い性的願望をもっている。そのとき、じゃまになるのは父の存在である。そのため父は排除される。しかし、いざ排除すると、こんどは女たちをめぐって、兄弟たちの激しい争いが生じてしまう。そこで、共同生活をつづけるには、近親性交禁止のおきてをつくらざるを得なくなる。こうして母系制ができあがるのだ、と。

フロイトは一貫して、性を人間の本質とみているので、われわれからみれば、こうした論理は、かなり異様なこじつけのようにみえる。

しかし、吉本は性的な心の劇としては、フロイトの仮説はおもしろいと評価する。ただ、問題は、フロイトが性的な関係を母系制という制度にそのまま延長してしまっているところだ、と述べる。

吉本流の概念でいうと、フロイトは性的な「対幻想」と制度的な「共同幻想」を混同してしまっているということになる。

もういっぽうの族長にたいするタブーはどうだろう。

未開種族にとって、族長は崇拝と恐怖の存在にほかならない。族長には常人にないマナ(特別な力)があると信じられ、その意志に逆らうことは許されない。族長はさまざまなタブーによって包まれ、気楽に族長と接することはできない。とりわけ、近隣共同体との戦争がつづくときには、族長は、より強いマナをもつ王へと変身していくと考えられる。

フロイトは、王のタブーが強烈すぎるゆえに、臣下との仲介役が必要となり、そこで、王と臣下とのあいだをつなぐ宰相が登場してくるとみている。

そして、フロイトは、この考えを日本の古代王権にも適応して、王(天皇)は自分が神聖であるという重荷におしひしがれて、貴族に現実の政治をまかせるようになり、世襲的な天皇は宗教的な権威だけを世襲的にひきつぐようになった、と考えたという。

だが、吉本はこれもこじつけではないかと疑う。強迫神経症の分析をそのまま拡張した想像上の仮説にすぎないからである。

フロイトは人間を性的存在として把握する画期的な視点を打ちだした。だが、かれの論法をそのまま国家論に適用することは不可能である。なぜなら、フロイトには自己幻想と対幻想、共同幻想の区別と連関がなされていないからだ、と吉本は考えている。

禁制(タブー)について、吉本はさらにこんな考察をくり広げる。

事物であっても人であっても何かがタブーだというのはどういうことか。その何かが、怖れられたり崇拝されたりしていることはまちがいない。そして、タブーとなる何かは、かならず実像から離れ、ゆがんでとらえられている。

王のように自身がタブー的存在である場合は、身体の生理的自然のみが自分がヒトであることを思い起こさせる。

ふつうの人にとって、他者にたいする最初のタブーがあらわれるのは、性的対象としての異性にたいしてである。共同性にたいするタブーがあらわれるのは、その次だ。

だいたいにおいて、人は共同性にたいするタブー(禁制)を受けいれている。こうした合意がなされた場合を、吉本は「黙契(もっけい)」と呼んでいる。

純粋な禁制においては、それが禁制であることも意識されていない。しかし、黙契段階になると、禁制は禁制だと意識されたうえで、禁制が受けいれられている。

黙契は習俗、すなわち慣性である。タブーがあっても、ふつう人は素知らぬ顔をして生きている。禁制と黙契は入り交じっている。

だが、吉本ははっきりという。

「禁制が支配している共同性は、どんなに現代めかしていて真理にたいしてラディカルにみえても、じつは未開をともなった世界である」

天皇制やマルクス主義にたいする批判である。

こうした啖呵(たんか)に、あのころぼくらは拍手を送ったものだ。

そして、吉本は日本国家論を解明するためには、フロイトやエンゲルス、レーニンではなく、日本の神話や民俗譚に戻らなくてはならないという地点に達する。

とりわけ、生活と習俗の位相から共同性を解析するためには、日本の民俗譚を取りあげるにしくはない。こうして吉本は、当時、ほとんど忘れられていた柳田国男の『遠野物語』のなかに突入していくのである。

長い話になりそうだ。

2020-07-27 10:32

nice!(15)

コメント(0)

コメント 0