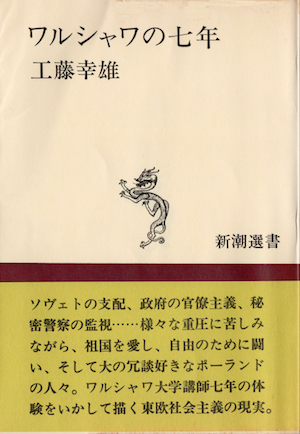

工藤幸雄『ワルシャワの七年』をめぐって(1) [われらの時代]

工藤幸雄(1925〜2008)と呼び捨てにするのは畏れ多い。ダメ編集者だったぼくにとっては、あくまでも工藤先生である。工藤先生はポーランドの小説やルポを数多く翻訳され、日本人がポーランドという国を理解する手がかりを提供しつづけてくださった。その仕事は膨大な量にのぼる。

しかし、ここではその全体像をこまかく紹介するわけにはいかない。工藤と呼び捨てにするのも許してほしい。いまは工藤の見た1960年代後半から70年代前半にかけてのポーランドに焦点を当てることにしよう。

1967年から74年にかけて、工藤幸雄はワルシャワ大学日本学科の講師として日本語を教えていた。当時ポーランドはソ連の影響圏下にある「東側」の社会主義国だった。

本書の構成は、ポーランドの歴史、60年代後半から70年代にかけての状況、ワルシャワの住み心地、日本とポーランドの4部からなる。しかし、学術書ではないので、談論風発、話題はあちこち飛ぶ。

それに倣って、こちらも順序だてず気ままに話を進めることにする。ポーランドの苦難の歴史についてことこまかに述べるのもやめておく。

それでいきなりだが、工藤はポーランドは美人国で、例外はあるが、女性は概しておとなしく控えめだと書いている。「もしもポーランドが美人国ではなく、日本学科にかわい子ちゃんが一人もいなかったとしたら、早めに切りあげて帰国していた可能性は、かなりありそう」というのは冗談にしても、これもかれがポーランドが好きになる要因たりえたことは否定できない。

工藤がポーランド人に感じたのは愛国心の強さだった。亡国の歴史を味わったがゆえの愛国心といってもよい。

たとえば、ソ連がつくったスターリン様式の重厚な超高層ビルを、ポーランド人は「聖ユゼフ教会」と呼んでからかっていた。ユゼフはスターリンの名ヨシフのポーランド語読み。いまはスターリンを救世主とあがめる共産主義宗教集団がポーランドに君臨しているというわけだ。カトリック信仰がしっかりと根をおろしているポーランドにおいて、この「聖ユゼフ大聖堂」、いや文化宮殿はついからかってみたくなる異質の存在なのだった。

ポーランド人の愛国心はどこから発しているか。「一口で言えば、それは自分たちの国土にせよ、民族性にせよ、また日常に用いる言葉までも、懸命に守りとおして来なければならなかった環境、しかもようやくにしてそれらを守りぬいた不屈の伝統」に由来する、と工藤は書いている。

ポーランドはヨーロッパ大陸のほぼまんなかにあり、全土が平野だ。東欧というより中欧と名づけるのがふさわしい。問題はこの位置が大国に狙われやすいということだ。18世紀末には、ロシア、プロイセン、オーストリアがポーランドを分割した。20世紀半ばには、ソ連とナチス・ドイツがこの国を分割した。

ポーランド人はそれに耐え抵抗をつづける。しかし、貧しさと抑圧に耐えかねて、19世紀後半から20世紀前半にかけ、多くの人が海外に流出もした。工藤によると、現在、ポーランド人の割合は、本国3、国外1で、約1000万人が国外に住んでいるという。なかでもアメリカに移住したポーランド人が多い。

独立と解放をめざして、いくたびも蜂起がくり返され、蜂起が失敗に終わると、その都度、ポーランドの知識人は亡命し、再起を誓った。19世紀のポーランド文学はパリで花開いた。ショパンもそこにいる。

第二次世界大戦中の独立に向けての動きは、ソ連によって封じ込まれ、流れを変えられていったといってよいだろう。

それを象徴するのが、「カティンの森」の虐殺事件であり、「ワルシャワ蜂起」だった。1940年、ソ連の内務人民委員部(NKVD)はスモレンスク近郊のカティンの森で、捕虜となった4000人以上のポーランド人将校を虐殺した。1944年8月から10月のワルシャワ蜂起では、ソ連軍はワルシャワ近郊に迫っていたにもかかわらず、ドイツに抵抗するワルシャワ市民を見殺しにした。

非情な政治的計算がはたらいていた。

第二次世界大戦後、ポーランドはまたもや独立をはたす。しかし、そのときはソ連の衛星国に組みこまれていた。

民衆のなかには、ロシアにたいする「偏見にも似た嫌悪」が根強く残っていた。にもかかわらず、対ソ協力という大原則のもとでしか、国防も経済も成立しないという状況が生まれていた。

社会主義下ポーランドで生活していた工藤はこう書いている。

〈ポーランドに反対党はない。しかし民衆は党に対して、危機的な時点では、反対勢力として立ち上がる巨大な政治勢力である。戦後のポーランド史は、このことを実証してきた。〉

だが、ほんとうに実証されたのは、さらにあとだったというべきかもしれない。レフ・ワレサ(ヴァウェンサ)が独立自主管理労組「連帯」を設立するには、工藤が日本に戻ったあとの1980年のことである。

「心ならずも東の体制に組みこまれた不満やくやしさが、ポーランド戦後のはじまりでした」と工藤ははっきりと書いている。

戦後ポーランドの政治史をくわしく述べる必要はないだろう。ソ連のしめつけがはじまり、スターリンによる粛清があり、スターリンの死後、スターリン批判と雪解けがはじまり、その後またしめつけが強化されるというくり返しである。

1956年、スターリン批判の直後、ポーランドのポズナンでは、賃上げと民主化を求めて、激しい運動がくり広げられた。それが弾圧されたあと、ゴムルカが第一書記の座に就くが、そのゴムルカも不人気で辞任し、1970年にはギエレクが期待を担って就任した。

工藤がポーランドで日本語を教えていたのはゴムルカ政権末期からギエレク政権初期にかけてのことである。

工藤はポーランド人の国民性を次のようにまとめている。もっとも、それは表と裏があって、いちがいには断定できないのだが。

まずは祖国愛と宗教心、冗談ずき、自由愛好。

とりわけ、ポーランド人はそれぞれ手持ちのジョークをもっていて、それを披露しあって、重苦しい現実を軽み領域に変えようとする傾向がある。

外国人にたいして優越感と劣等感が入り交じった感情をもっているところは、日本人とよく似ているという。

ポーランド人は、だいたいロシア人を見下げている。いっぽうフランス人やアメリカ人はかっこいいと思っている。米ソの人気は段違いで、ニクソンは人気があり、ブレジネフは表向きにいくら演出しても人気がなかったという。ドイツ人は嫌いだが、西ヨーロッパにはコンプレックスをもっている。

信号をよく守るところは日本人と似ている。軍歌が哀調を帯びているところ、計算を度外視した勇猛心、負けず嫌いも似ている。

それなら、日本人とポーランド人はそっくりかというと、そうではない。はっきりとしたちがいがある。それは日本とヨーロッパのちがいに重なる、と工藤は断言する。

「ヨーロッパ人の古いものにしがみつく保守性、粘りづよさ、容易に譲らぬ頑固一徹、自己主張、原則の尊重は、われわれに乏しく、日本人の繊細、機転、器用、話し分かりのよさ、仕事の早さ、態度不明のあいまいさは、かれらには少ない」

みるからのちがい。それは、ポーランド人が饒舌、雄弁であるのに日本人は寡黙で口下手であること、さらにポーランド人が取りつくしまのない顔をしているのに、日本人はつねに妥協を用意したおとなしげな顔をしていることだ、と工藤は書いている。

そんなポーランドに1967年から7年間、工藤はくらした。

日本が急速な高度成長を遂げ、人びとがぎすぎすしていくなか、ポーランドは歯がゆいほどのどかで、時が止まったようだった。電話も不便で、タクシーも少なく、おもな交通機関は市内電車とバス。テレビも白黒で、夕方4時にはじまって夜11時でおしまいになってしまう。

ポーランドは日本にくらべて10年から15年遅れているように思えた。

資本主義の悪はいくらでも数えあげられる。しかし、ポーランドに7年間くらすうちに、工藤は現存する社会主義の大きな欠陥に気づくようになった。

〈資本主義経済のいっさいの悪とおさらばした人民のための権力が樹立されているはずのいわゆる社会主義の世界で、なぜ人間が良心的な仕事をしないのか。なぜ投げやりな仕事でお茶を濁していられるのか、人民の権力機構がなぜ血のかよわぬ官僚の支配に堕してしまうのか、なぜ低い能率に甘んじて技術革新の遅れを来たしたのか。しかもなぜ人民が、あるいは党・政府が、そのようなことを許しているのか〉

そして、工藤にとって、とりわけ社会主義の大きな誤りは「国民による政権の監視を、国家による国民の監視に置きかえたところ」にあると思えたのである。

このつづきは次回に。

2021-01-24 06:02

nice!(6)

コメント(0)

コメント 0