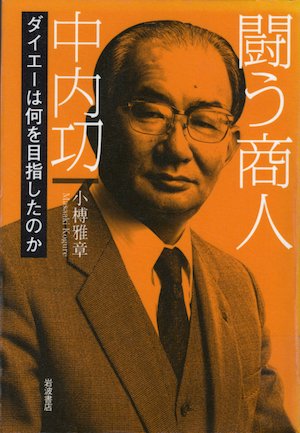

小榑雅章『闘う商人 中内功』を読む(1) [われらの時代]

中内功の功の字は、もちろん工へんに刀。ワープロではこの字がでないので、功で話を進めていく。

ぼくらの時代、中内功(1922〜2005)の率いるダイエーは、日本の流通業のなかでも、とりわけ目立った存在だった。本書はその中内の伝記である。

著者の小榑雅章(こぐれ・まさあき)は、暮しの手帖社で、長く花森安治に師事したあと、46歳のとき1984年にダイエーに入社、中内の懐刀として、中内の社会活動を支えた人物である。したがって、中内がどんな人物であったかを身近で知り、ダイエーのたそがれも味わっている。

ダイエーとは、どんな企業だったのか。

まずダイエーの創業と発展をふり返るところからはじめよう。

大阪の下町、京阪電車の千林駅前に「主婦の店ダイエー薬局」が誕生したのは1957年9月23日のことである。

中内は戦争中、現役兵としてフィリピンのルソン島に送られ、ジャングルで命からがらの経験をした。敗戦後、日本に引き揚げてきてから、神戸の実家に戻り、三宮の闇市で商売をはじめた。

実家はサカエ薬局という薬屋で、闇市で売ったのも主に薬だった。中内は実家の商売を引き継ぎながら、薬の現金問屋をつくり、資金をためた。現金問屋とは、先に現金を預かって、二次卸のためにほしい品物をそろえる商売である。

ダイエーという名前は、大阪のサカエ(栄=祖父の名)にちなんでつけた(大栄)という。

中内は薬の現金問屋をやった経験から、薬が実際に客に届くあいだにいかに多くのマージンがはさまっているかを知っていた。それなら直接消費者に薬を安く売るには、中間流通をはぶいて、マージンを圧縮すればいいわけだ。

こうして「主婦の店ダイエー薬局」は薬の安売りからスタートする。いちばんだいじな客は、主婦だということが強調されていた。

しかし、店が大繁盛したのは最初の3日くらいで、その後、売り上げは落ちていく。

そんなとき、客のひとりから「おっちゃん、菓子はないの」といわれて、中内ははたと気づいた。何も薬だけにこだわる必要はないのだ。

幸い、大阪の船場に問屋はことかかない。中内はいろいろな問屋をまわって、化粧品やお菓子、インスタントラーメン、家庭用品などを集め、これらも店に置くことにした。すると安さにひきつけられて、主婦が殺到した。

夜10時になるまで、店はぜったいに閉めなかった。一人でも品物がほしい客がいるかぎり、店はあけておくというのが、中内の信念だった。

創業店は大成功を収める。しかし、中内はそれだけでは終わらなかった。2号店を模索した。いや、2号店こそが勝負だと思っていた。それが神戸三宮店だった。

1号店から1年3カ月足らず、1958年12月に店ができると、ダイエーは安いとうわさが広がり、主婦が押し寄せ、店内は連日「戦場のような賑わい」になった。客がさばききれなかったため、100メートルほど離れた場所に170坪ほどの土地を買って、翌1959年4月に木造2階建ての三宮2号店をつくった。

これまでより売り場面積が倍以上ある、この三宮2号店こそがダイエーの真の船出になった、と中内自身が話している。というのも、この店こそが、日本のスーパーマーケットのはじまりとなったからである。

店には肉やハム・ソーセージ、野菜なども置かれ、陳列棚もセルフサービス向けに配置されていた。電気製品や歳暮贈答品のコーナーもあった。

店舗数が増えていくなかで、中内はこれまでのドンブリ勘定経営をやめて、販売と仕入れの業務を分離し、きちんとした予算管理制度を導入しなければならないと思っていた。

ダイエーがとりわけ人気だったのは、肉が安かったからである。その肉を確保するため、中内は奮闘し、食肉業者のあいだを駆け回って、ようやく一人協力者を見つけた。肉の安売りは、既存の肉屋の商売を脅かすだけではなく、業者の反発も招く。だから、ダイエーに協力するのは命がけだった。

中内は消費者を第一とした。

「日用の生活必需品を最低の値段で消費者に提供するために商人が精魂を傾けて努力」する、そのことの何が悪いのかと思っていた。

だが、既存の商店や業者の反発は強く、かれらは役所を動かして、さまざまな規制を生みだすことになる。ダイエーはこの役所の規制とも闘わなければならなかった。

中内は1962年5月にアメリカを視察した。シカゴで開かれたスーパーマーケット協会25周年記念式典には、日本の小売商代表として参加したのだ。

このころダイエーは大阪、神戸を中心に6店舗を展開していたが、アメリカ視察は中内に衝撃を与えた。スーパーマーケットが何か、ちっともわかっていなかったことを思い知らされたのである。

中内にとって、訪米の最大成果は、スーパーという新しい商業形態に自信を深めたことだろう。

中内は訪米1年後、『別冊中央公論』に「体験的スーパー経営論」という一文を寄せている。

まず、スーパーマーケットとは何かについて、こう書いている。

〈スーパーマーケットは大量生産された豊富な規格品を、消費者の立場で選択し、それを近代的な販売技術を用いて消費者に“売る”ことによって、大量販売から必然的に大量仕入を可能にし、仕入の合理化により仕入原価の引下げをはかり、さらにその近代的販売方法により販売コストの引下げを可能にする。そして価格をより安く下げることにより、潜在的な需要を発掘し、豊かな消費生活を消費者に提供することができる。〉

すでに大量生産の時代がはじまっている。だが、商品が個々の消費者の手に届くまでには、一次卸、二次卸、さらには地域に点在する商店というルートを経なければならなかった。

スーパーはそうした流通の途中経過を省くことによって、生産者と消費者をできるだけ直接に結びつける役割をはたそうとしている。そのためには大量販売と大量仕入によって、商品をどんどん安くしていかねばならない。

それだけではない。店ごとにばらばらに売られている商品を集約することによって、消費者の購買の利便性をはかることもだいじになってくる。さらにはセルフサービスの導入によって、販売コストを下げる努力も求められる。

だが、大量販売と大量仕入により、メーカーと交渉し、さらに仕入原価を下げていくには、消費者の代表であるスーパーが力をもち、各地に店舗を広げていかなければならない。

中内はそうした循環構造システムを日本全国につくりあげていこうと考えていた。

中内は、スーパー経営の4つのポイントとして、(1)商品の豊富さ、(2)自由に気軽に買物ができる、(3)商品の信用、(4)安さを挙げている。

そして、そこから「よい品をどんどん安く売る」というダイエーのモットーが生まれる。安かろう悪かろうではない。よりよい品をより安くでもない。よい品をどんどん売り、どんどん安くするというのが、中内の考え方だった。

アメリカで中内が学んだことがもうひとつある。それは本部システムが重要だということである。スーパーはチェーン化することによって、はじめてメーカーにたいして大きな価格交渉力をもつことができる。だが、チェーン化は本部があってこそ可能なのである。

「必要な商品が、同じように調達され、継続して供給される商品力がなければ、マーチャンダイジングとは言えない、スーパーマーケットの経営者とも言えない」──そのことを中内はアメリカで学んだ、と小榑は書いている。

1963年7月、ダイエーは三宮に日本初のショッピングセンターをつくった。6階建てのビルの看板には、大きくS.S.D.D.Sと書かれていた。ダイゴでもわからないかもしれないが、これはセルフサービス・ディスカウント・デパートメントストアの頭文字をとったものだ。

中内はスーパーとデパートを合体してしまったのだ。本場アメリカにもない日本型GMS(ジェネラル・マーチャンダイジング・ストア)といわれる。これ以降、このスタイルが、日本のスーパーの原型となった。のちに、日本のスーパーをつくったのはおれだと中内が豪語するのも、まんざらうそではなかった。

拡大とチェーン化、価格破壊がはじまる。だが、どんどん売るのは粗悪品ではなく、よい品でなければならなかった。それは必然的にナショナル・ブランド(NB)を意味する。

1960年ごろは、家庭に家電製品がまだ普及していない。電気洗濯機や白黒テレビは4割程度、電気冷蔵庫は10%、掃除機は7%の普及率だった。どれも主婦がほしいものだ。

ナショナルブランドのメーカーは容易に値下げに応じようとしない。それでも、中内はメーカーと粘り強く交渉し、メーカーの壁を少しずつ崩していった。

だが、どうしても値下げに応じないブランド企業があった。それがナショナル、すなわち松下電器(現パナソニック)と花王石鹸(現花王)だった。

とくに松下幸之助のナショナルと中内功のダイエーのあいだで、血みどろといってもよいほどの戦争が勃発する。

勝ったのはどっちだったか。つづきはまた。

2021-02-11 07:09

nice!(7)

コメント(0)

コメント 0