ソ連時代の消費生活(3)──オックスフォード版論集『消費の歴史』から [われらの時代]

第二次世界大戦後、西側製品の入り口となったのは東欧圏だった。そして、ソ連には西欧風の東欧製品がはいってきた。これは東欧を「ソヴィエト化」することにたいする反作用にほかならなかった、とシーラ・フィッツパトリックは書いている。

東欧では、制度面においても、社会・文化面においても、実際にソヴィエト化が進行した。地元の資本家や貴族は、贅沢にふけっているとして、財産接収の憂き目に遭った。ソ連発足当初にみられた農業集団化やプロレタリアート意識の注入もおこなわれた。豊かな将来がやってくるとの宣伝もくり広げられた。

ソ連式建築様式の新しいデパートなどでは「社会主義的交易」が展開されたが、東欧では社会主義計画経済がソ連と同じように、物資の不足を生みだした。そして、物資の不足は、人びとのあいだに、物資を探し集める行動をもたらすことになる。

共産主義は東欧に「くすんだ」生活様式をもたらし、その雰囲気は日常使う製品全体にも及んだ、とフィッツパトリックは論じている。とはいえ、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア、東ドイツでは、「社会主義モダン」とでもいうべきそれなりの近代化が進み、チェコの家具やポーランドの化粧品がソ連では人気を博していた。西側製品はあこがれの的ではあったものの、東ヨーロッパの市民は東ドイツ製のシュワルベのようなブランド品に誇りをもっていなかったわけではない。

政府の言い回しによれば、消費財はもちろん、新しいデパートもアパートも、それらは国家から人民への贈り物だった。しかし、この贈り物が安物で見かけ倒しだったことが不満を生むことになった。

ロシアではソヴィエト式秩序は、たとえ不満をもたらすものだったとしても、それは自分たちの秩序だった。ところが、東欧ではそうではなかった。東欧では、個を求める強い思いが広がり、体制批判(反ソ感情)の基音を形づくっていった、とフィッツパトリックは書いている。

都会のポーランド人は、たとえ国の所有であれ、自分たちのアパートを国家権力から遮断された一種の聖域とみなすようになった。そして、その一室を公認のデザイナーがキッシュとみなすもの、権力側がブルジョワ的とみなすもので埋めるようになった。

チェコ人は機会あるごとに、終末のコテージ(チャタ)に逃避するようになった。当局も1968年には安全上の理由もあってそれを奨励したし、1980年代はじめには、プラハの家庭の3分の1が自分たち自身のチャタを所有するようになっていた。

西側の観察者は、とりわけインテリの抵抗運動に注目していた。ルーマニアに着目していた研究者はこう述べている。「消費することはみずからを社会主義から引き離すアイデンティティになっていた。消費対象を見つけることは、きわめて不人気な体制にたいして、みずからの個性を打ち立てるための一手段だったのである」

フィッツパトリックは、さらにこう論じる。

1989年から91年にかけ共産主義体制が崩壊すると、西側の商品が突如として流れ込んできた。それは長く待ち望んでいたものの手が届かなかったものである。東ベルリンの人びとは群れをなして壁を越え、西側の財を買いあさった。ソ連では、キオスクが西側の酒やソーセージ、革ジャン、ブーツ、宝石、チョコレート、菓子などを売るようになった。

最初の反応は、何でもかでも買って、家に持ち帰ることだった。だが、それが落ち着くと、いささか複雑な反応が生じてきた。

ソ連と東欧をまたがる体制が崩壊したことで、知識人たちは、これによって人びとは社会主義が否定していた「普通の」生活を送ることができると論じていた。そのなかには、人びとが、禁止されていた財をもつことができるということも含まれていた。

あるアメリカ人研究者の報告によると、ハンガリー人は「アメリカのキッチン」と「贅沢なバスルーム」を西側の一般的な生活様式のひとつととらえ、自分たちもそれをとりいれたいと思っていた。だが、多くの人にとって、それらはまだ高嶺の花だった。

さらにロシアでは、隣人がそれを手に入れているのに、自分たちはとても無理な状況が生じていた。つまり、社会主義の崩壊によって、「新ロシア人」と呼ばれる新たな富裕層が生まれたのだ。かれらは豪勢なヴィラを建て、高価な革のジャケットや金の鎖を身につけ、米軍服を着た物騒なボディガードに守られていた。

西側の商品が何から何まですばらしかったわけではない。オランダのトマトは、モスクワの市場から地元産トマトを消してしまった。モスクワっ子は、最初傷のないトマトの美しさにうっとりしたものの、次第にその味のなさにがっかりするようになった。

ソ連時代は、外国品は混ぜ物をして売られていることが多かった。外国の酒も、本物はボトルに貼られている美しいラベルだけで、中身は怪しかった。

しかし、西側の商品のパラダイスも、しばらくするうちに疑惑を生み落とすことになる。ロシアの消費者は、ふたたびより信頼のおける「自分たちの」製品を求めるようになった。

水増しやインチキといった問題は、東欧ではさほどおきなかったが、幻滅が生じたのは同じである。離れていると、あれほど魅力的にみえた西側の製品が、近くで見ると、その魔法がはがれていった。

さらに、それまでの生活とその目標が失われたことにともなう屈辱もあった。「東ドイツの人びとは一生懸命節約して、バタバタ走るトラバントを手に入れようとしてきた。そこにやってきたのが、スムースに走るメルセデスだ。そんな社会がやってきたおかげで、自分たちのこれまでの生き方や夢や目標もお笑いぐさになってしまった」。

ソ連の反対派、ウラジミール・ブコウスキーも同じようなことを書いている。ブコウスキーは20年前にグラーグ(強制収容所)を出て、ソ連から亡命した。「収容所の宝物のはいったバッグをもってチューリッヒの空港に降り立った。そのとき私がうちのめされたのは、何世代もの受刑者が何年もかかってためこんだ私の値打ちもの、懐中ナイフ、かみそり、本がたちまち目の前でがらくたになったことだ」。

こうした品物を獲得するために、ブコウスキーはソヴィエトじゅう、とりわけグラーク内をさがしまわったが、そうしたスキルがかれのアイデンティティともなっていた。「そして、いまやこうした経験、獲得物は一瞬にして雲散霧消してしまったのだ」

1990年代の終わりに旧東側ブロックでは、西側と直面することで消えてしまった「自分たちの」品物のよさを再確認して、それを復元しようという動きがでてくる。これは一種のオスタルギー、すなわち東側へのノスタルジーだったかもしれない、とフィッツパトリックは書いている。

愛着のあるブランドは忘れられなかった。「キャッチワードを交わすだけで、昔、東ドイツで暮らしていたことがたがいに確認できる。『マルチマックスのドリルを覚えてる?』それが楽しい会話のきっかけになるのだ」

1990年代、ロシアでは『懐かしいアパート』というテレビの長寿番組が放送されていた。ここでは司会者とスタジオの参加者が、社会主義時代の品物を回想する。ソーセージとか、甘いものとか、お店とか、虎柄のじゅうたんとか、歌謡曲とか、新しくできた建物とか、通りとかいうふうに。

テレビ局のウェブサイトにはこう紹介されている。「このアパートにやってくる人たちは、半世紀におよぶ普通の歴史を思い出すだけではなく、それを追体験しているのです」。『懐かしいアパート』は、民衆の記憶を引きだすものであり、そこでの会話はきさくで率直なものだった。

ウォルフガング・ベッカーは2003年に大ヒット映画『グッバイ・レーニン』を生みだした。作品では、ハンガリーのグローブスのエンドウ豆、モチャフィックス・ゴールトのコーヒー、スピーの洗剤など、東側ブロックの製品が並べられ、懐旧の念を誘ったものである。

それは「昔はみんな素朴に暮らしていた」というだけではすまなかった。昔の東側へのノスタルジーは、それ自体が売り物だったのである。ソ連軍の毛皮帽はベルリンのチェックポイント・チャーリーで売られていた。東ドイツで大衆車として開発された低品質でプラスチック製のトラバントは、「ビンテージ」車として珍重されていた。東ドイツでよく遊ばれていたボードゲームは、ドイツでも人気を博した。東ドイツブランドはレトロ・ファッションだったのである。東ドイツと旧ソ連の生活を紹介する博物館もできた。ソ連風の装飾で、ソ連式のメニューを備えたレストランも登場した。

かつて社会主義はふんだんに財を供給しようと宣言したものである。そのとき、財は資本主義のフェティシズムから切り離され、たいして重要なものではなくなるはずだった。だが、そうは問屋が卸さなかった。実際には、財は過小であり、重要なものだったのである。

その後、社会主義の財は古き生活とともに消え、西側の財の洪水のなかに水没してしまった。それは社会主義の財の無用さを論証するかのようだった。

そして、いまや古い財が戻ってきた。オスタルギー、すなわち東側へのノスタルジーの風に乗り、いくぶん資本主義流に、ごちゃごちゃしたかたちで。

ソ連と東欧の共産主義崩壊を受けて、人びとは、けっきょく社会主義とは何であり、何をもたらそうとしていたのかを理解するために格闘している。けっきょく、かつての「現存社会主義」の課題は、国家の機能として財を配ることだけではなく、意外かもしれないが、財をもつことでもあった、とフィッツパトリックは論じている。

ソ連時代の消費生活(2)──オックスフォード版論集『消費の歴史』から [われらの時代]

社会主義体制を自由のない抑圧された貧しい社会と一律にとらえるのはまちがいである。ソ連についても、その70年以上にわたる歴史を、すべてスターリン時代の大粛清のイメージで認識するのは、あまりにイデオロギーのバイアスがかかっているといえるだろう。

消費面からソ連時代の歴史を研究するシーラ・フィッツパトリックは、1930年代半ばになると、オールド・ボリシェヴィキのあいだでは禁欲的なエートスが残っていたかもしれないが、時代が進むとともに消費においても趣向の問題が徐々に生ずるようになってきた、と指摘している。

第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にあたる1935年の新聞記事には、モスクワのデパートで、かたちやツヤ、デザインを気にかけて、ティースプーンを選ぶ男の話が出ているという。この人物は、以前はどんなスプーンやボウルでも気にしなかったが、いまではシンプルで魅力的で、出来のいいものにひかれるようになったと書かれている。

飢饉の時代は終わり、配給制も打ち止めになろうとしていた。スターリンは「これから暮らしはますますよくなり、楽しくなる」との声明を出した。食料相のアナスタス・ミコヤンは人民にアイスクリームとソヴィエト・シャンパンを配るのだと躍起になっていた。

新聞は、モスクワのメインストリートの食料品店に行けば、何種類ものソーセージやチーズ、魚、手ごろな菓子が手に入るとかき立てていた。実際に手にはいったわけではないが、ケチャップなど、新しい食材の紹介もされていた。

デパートで働く労働者は「洗練された社会主義的交易」の習慣を身につけるよう求められていた。つまり、いままでの客にたいする粗野でぶっきらぼうな態度をあらため、製品についても丁寧に説明するように、というわけである。

もちろん、だれもがすぐにキャビアやソヴィエト・シャンパンを手に入れられたわけではない。それは当面は夢物語だった。しかし、ソ連はいま建設中であり、いくいく社会主義が達成されれば、ものは豊富になり、だれにでも行き渡ると宣伝がなされていた。

実際に贅沢な物資を手に入れられるのは、ごく限られた人びとだけだった。とはいえ、エリート党官僚が勝手に振る舞えたわけではない。

1930年代後半は大粛清の時代だった。豪華なダーチャ(別荘)を建て、宴会を開き、車や外国製品、きらびやかな衣服をもって、ぜいたく三昧にふけっているなどと告発されないよう、官僚も万全の注意を払わなくてはならなかった。告発されると、「人民の敵」とみなされ、粛清されるからである。

物質的な権利を認められたのは、社会的エリートというより社会的貢献者だった。つまりノルマの達成を求める「スタハノフ運動」で実績を認められ表彰された労働者や農民である。

フィッツパトリックの研究によると、タジク人のある労働者は、ベッドや蓄音機などをもらい、いまは泥の家ではなくヨーロッパ式の家に住まわせてもらっていると話している。あるロシア南部の女性は、コルホーズの仕事が認められて表彰されたおかげで、洋服や靴だけでなく、ミシンまでもらったと自慢している。ウラル山脈の南にあるマグニトゴルスクで3年間働いた労働者は、妻といっしょにここにやってきたときはスーツケースひとつだったが、スタハノフ運動で認められたおかげで、猟銃や蓄音機、オートバイまで与えられ、ソファーや衣装だんすなどの家具、オーバーなどの衣服をもてるようになったと話している。

ソ連において「文化財」は、こうして資本主義にけがされていない財となった、とフィッツパトリックは書いている。こうして1930年代半ばからは文化建設の名のもと、ラジオや蓄音機、ミシン、時計、鉄製ベッド、自転車、オートバイなどがつくられるようになり、都市や農村に行き渡るようになった。

第二次世界大戦がはじまると、ソ連ではふたたび配給と窮乏の時代がはじまる。だが、この戦争でソ連はナチス・ドイツを破り、勝者の側に立つことになる。ソ連兵はヨーロッパに向かい、市民から戦利品を略奪した。それは高級将校も例外ではなく、かれらはグランドピアノなどを勝利の証しとして持ち帰った。戦後のソヴィエト社会で上等な品を求める物質的な欲望がみなぎるようになったのは、ソ連兵が西方に進出した副次的産物だと評する人もいる。

戦利品としてのピアノは、いまや相続の対象となった。財産の私的相続は表向きは禁止されていたが、実際には、国が個人所有物を没収することはまずなかった。だが、それは国民が個人的に使用するものに限られていた。ダーチャ(別荘)の相続なども次第に認められるようになった。

スターリンは1953年に死亡し、雪解けの時代がはじまる。生活水準上昇への期待が高まるなか、フルシチョフはソ連は食料供給と消費財の面で数年のうちに西側に追いつくと予言した。さらに1961年には、ソ連は20年のうちに社会主義から共産主義の段階に達すると大風呂敷を広げた。

ロシアの人びとはついに豊かな時代がやってくるのだと思いはじめた。問題は、その豊かな財が、民間によって運用されるのか、それとも集団、つまり国家によって運用されるのかということだった。

フルシチョフにとって、その答えは明白だった。いうまでもなく公共的消費基金が共産主義の財とサービスを提供するのであって、それによってこそ集団的精神が強化され、私的所有の心性が取り除かれるというのである。

経済学者のストゥルミリンは、「人民自身が、自家用車やダーチャや個人住宅を、やっかいなお荷物として投げ捨てる」と述べた。「あらゆるモデルや色の高性能な車が公共の駐車車に揃っていて、それを好きなように利用できる」というのに、わざわざ自分の車をもつことはないというのだ。

エリートの特権に憤っていた人のなかには、こうした考え方に賛同し、現在個人が所有している車やダーチャなどをただちに集団化すべきだという者もいた。だが、それはそうした財を手に入れられそうもない人の言い分だった。

フィッツパトリックによれば、実際にフルシチョフ政権がおこなったのは、集団化ではなく、これまでより質のよい財を数多く提供することだったという。そのリストの筆頭に挙げられたのがアパートだった。1950年代半ば、フルシチョフはひと家族用のアパートが理想だという前提にもとづいて、大量の住宅建設に着手した。何百万もの家庭が、これまでの共用アパートからひと家族用のアパートに移ることができるようになった。

これは大きな社会的変化だった、とフィッツパトリックは指摘している。これによって家族はプライバシーを守り、共有ではないプライベートなスペースを確保できるようになったからである。

とはいえ、新しいアパートの部屋は、国家から借りなければならなかった。これにたいし、ダーチャは所有することができ、実際、都市ではダーチャをもつ家族が次第に増えていった。夏の週末になると、300万人近いモスクワっ子が町を離れてダーチャに向かい、そのうち50万人以上が自分のダーチャを所有するようになった。

1965年には3分の1、75年には80%の家庭がテレビを所有するようになり、冷蔵庫(65年には17%、75年には77%)や洗濯機(同じく29%から76%に)をもつ家庭も増えていった。これにたいし、あくまでも体制側は、私有財産の所有といった過去の遺物がいまも残っているのは、遅れた要素にほかならないととらえていた。

しかし、人びとがさらに多くの財を所有し、さらなる財を欲するようになると、こうした見方は的外れになっていく。じっさい、人びとの要求によって、新たなものがつくられていった。たとえば、新しいアパートにはいると、新しい家具を購入せざるをえなくなる。古い家具は部屋に合わなかったし、時代はスターリン・モデルとはちがう明るくて重々しくないものを求めていたからである。

建築家もデザイナーも北欧様式のシンプルで機能的な「現代風の」スタイルを勧めていた。現代風はファッションから味覚にまで及ぶようになった。いっぽう、車は進歩しなかった。車はフルシチョフのいう社会主義的権利の範疇に含まれておらず、あくまでもエリートのものだった。それでも一般市民も次第に車を手に入れたいと思うようになってくる。そして、1970年代には、車はエリートだけのものではなくなり、ソ連も車社会になっていった。

消費者の欲求をいかに満足させていくかを追求していくと、西側との競争が生まれ、西側に追いつこうとしても追いつけそうにないという現実にぶつかる。これこそアメリカの社会学者、デイビッド・リースマンが1951年に提案していた冷戦戦略だった。ナイロンストッキングと食洗機でモスクワを攻撃するなら、西側の勝利は確実だというわけだ。

1959年にモスクワで開かれたアメリカ博覧会で、当時、副大統領だったリチャード・ニクソンはフルシチョフとのあいだで「台所論争」をくり広げた。このときニクソンは食洗機やスーパーマーケット、コカコーラの話をし、モスクワっ子は展覧会に足を運び、アメリカ製品を見てびっくりした。ソ連と共産主義圏が崩壊したのは、ものをめぐる競争で西側が勝ったためだと評する人もいるくらいだ、とフィッツパトリックは述べている(だが、一面正しいにしても、これはあまりに皮相な見方だろう)。

フルシチョフ体制は、西側文化との接触を必ずしも拒否するものではなかった。ただし、そこにはソ連なりの基準が設けられていた。実際、1957年のモスクワ青年フェスティバルにはじまった西側文化の許容は、国家がイニシャティブをとったものだったにせよ、人びとによって熱烈に支持された。

雪解けはファッションとともにはじまったともいわれている。ジーンズや革ジャン、タートルネックのセーター、ヘミングウェイの小説、ビートルズの音楽テープ、これらはソ連の60年代を語るうえで欠くことのできないアイテムだった。しかし、こうした文化の多く(たとえばロック)は、ソ連の文化基準に合わなかったし、むしろカウンターカルチャー的なものを生みだしていくことになる。

フィッツパトリックはさらに東ヨーロッパの状況について述べ、ソ連崩壊後の消費動向についても述べているが、これは来年、また次回ということにしよう。

ソ連時代の消費生活(1)──オックスフォード版論集『消費の歴史』から [われらの時代]

あのころ、50年ほど前の「われらの時代」に、「われら」はばくぜんと社会主義に憧れをいだいていた。資本主義に対抗する概念が社会主義しか思い浮かばなかったためだ。周囲には「世界同時革命」なるものを叫ぶ党派もあった。しかし、ぼく自身は、世界革命により国家をなくし、社会主義を実現するのだというかれらの観念的な主張に、いまひとつ納得がいかなかった。

すでに社会主義国家なるものは存在していた。その代表がソ連であり、中国であったことはいうまでもない。「われら」はふたつの国をスターリニズム国家と断定し(なかには中国の毛沢東思想をスターリニズムと区別する党派もあったが)、社会主義の別のあり方をさぐろうとしていた。先進資本主義国のあり方にたいしても現存社会主義国のあり方にたいしても否定性を提示しつづけること。いわば否定の弁証法を武器にすることによって、何か新たな方向が見えてくるのではないかと考えていた。

しかし、ぼくの場合は、そうした発想も夢想のうちにたちまち消えていった。大学生時代は終わり、何か仕事を見つけなくてはならなかった。幸いにも仕事は楽しく、やりがいがあった。20年にわたって書籍編集の仕事をつづけることができたのは、ありがたいことだと思っている。

ところが、退職して不思議と気になりはじめたのが、やはりあのころ考えていたことなのだ。埋められてしまった記憶を掘り起こし、あのころの関心を引き延ばしていくと、遅まきながらも、いくつもの発見があることに気づく。

オックスフォード版『消費の歴史』(The History of Consumption, 2013)から、シーラ・フィッツパトリックの「ソ連時代の消費生活」(Sheila Fitzpatrick, Things Under Socialism: The Soviet Experience)を読んでみる。

消費という面から、ソヴィエト社会主義の経験をとらえようとしているところがおもしろい。

厳密にいうとソ連(ソヴィエト連邦)が成立するのは1922年のことだが、ここでは1917年の10月革命後(正確には1918年のボリシェヴィキ・クーデタ—後というべきかもしれない)の5年もソ連時代に含めておくことにしよう。

フィッツパトリックによると、社会主義のもとでは、財はいかなる問題も引き起こさず、それが問題を引き起こすのはもっぱら資本主義の場合と考えられていたという。

資本主義のもとで、財は商品となり、利潤を求めて売りにだされる。商品は資本家と労働者の対立、不公平な分配をもたらすだすだけではない。欲望やねたみ、「物神崇拝」を生みだし、資本主義的な文化や行動様式をつくりだす。ところが、社会主義になると、そんな事態はおこらなくなり、だれもが平等で、満足できる生活を送れるはずだった。

ロシアの理論家、ブハーリンとプレオブラジェンスキーは『共産主義のABC』のなかで、共産主義のもとでは商品はなくなり、財だけとなると論じた。そして、その財はマルクスとエンゲルスが主張したように「各人の能力に応じ、各人の欲求に応じて」配分されるとした。

しかし、個人の欲求などというものが、はたして決められるものなのだろうか。だれかがもっとほしいというなら、それに応じることができるだろうか、とフィッツパトリックは問うている。

ブハーリンらによれば、財の不足といった問題が生じるのは短期間で、一時的にはやむなく個人の労働量に応じた分配方法が必要になってくるけれども、こうした問題はすぐに克服される。というのも、社会主義のもとでは、ありあまるほどの財がもたらされるから、分配をめぐる争いなどはなくなってしまうからである。財がふんだんに提供されるのは時間の問題だ、とブハーリンらは主張した。

将来にたいする楽観論は、革命が完遂されるまでは、物品が不足する場合もあるという現状認識と結びついていた。したがって、当面の革命の任務は、貧乏人を豊かにし、金持ちを貧乏にすることだと考えられた。こうしてソヴィエト初期の政策と実践は再分配の実施に向けられることになった。

この再分配戦略で最初に実施されたのは、民間企業や個人財産、工場、金融機関を国が接収し、それらを国有化すること、さらには個人住宅を自治体の管理下に置くことだった。そのため、国家は「階級の敵」であるブルジョワジーから財産を奪った。プロレタリア国家である以上、財産はプロレタリアートのものと考えられたからである。

人びとが直接ブルジョワの財産を奪う事態も発生した。革命直後には農民が地主を所有地から追いだしたり、都市の「革命家」が店や住宅に押し入ったりする事件も発生している。また集権化が進んだ1920年代には、農民たちが富農と目された「クラーク」の土地を収用し、その分け前にあずかるようになった。

しかし、ボリシェヴィキは一般に、直接的な荒っぽい民衆行動を抑えようとした。正しい財産没収法は、党や国家の機関に通報したうえで、没収品の目録をつくることだった。家捜しの結果、「人民の敵」とみなされるような物品が見つかった場合、所有者はその「目録」に署名させられ、物品を押収される。何はともあれ、社会主義の第一歩は、ブルジョワ的財産の没収からはじまったのである。

再分配の積極的一面は、必要とする者に押収財産を譲渡することだが、それは革命初期の時代には、きわめて大ざっぱかつ恣意的におこなわれた。

国家による配給制はもともと戦時体制に伴うものだった。ロシアでは帝政が倒れたあとも、暫定政府のもとで、配給制が引き継がれ、パンや砂糖、肉などが配給されていた。だが、10月革命以降、ソヴィエト体制となっても配給制は廃止されなかった。配給制はプロレタリア的な仕組みとみなされるようになった、とフィッツパトリックは記している。

住宅政策についても同じ原則が貫かれた。都市では広々としたブルジョワの住宅をプロレタリアートに配分する方策がとられ、かつての所有者は住宅の一部屋か二部屋に閉じこめられた。

この方式はのちの悪名高い「集合アパート」の原型となる。ひとつの部屋にいくつもの家族が暮らし、台所や風呂、ホールも共有されていた。集合アパートは社会主義イデオロギーの産物だったといえる、とフィッツパトリックは指摘する。

社会主義においては、集団生活が基本的な政治方針だった。家族は集団で食事をとり、同じ洗濯機を使って洗濯し、共有のセカンドハウス(ダーチャ)やリゾートで休暇をとるべきだとされた。アパートは国家の所有で、家具なども支給されていた。町の住民は公共の交通機関を使って移動することもできたが、村にはだれもが使用するための馬や荷馬車を集めておく場所があった。文化宮殿がつくられ、旧貴族の屋敷がそれにあてられたが、それは人民に属するものとされていた。

「社会主義的日常生活」の建設に取りかかるのだと意気ごむ者もいなかったわけではない。とりわけ、女性の解放が革命の重要課題とされていた。こうしていくつかのモデル・アパート街区がつくられた。

そのひとつがモイセイ・ギンズブルクの設計したナルコムフィン集合アパートである。そのアパートには共同の台所と食堂、共同のジムや図書館、洗濯機などが設置され、両親が働くあいだ子どもをあずかる保育所などもあった。

アバンギャルドの「構成主義」建築家や芸術家、理論家は、1920年代にこうした問題に真剣に取り組んだ。アレクサンドル・ロトチェンコは1925年に「これは人間や女性、財産にたいする新たな取り組みであり、われわれのもつ財産は平等な同志のものだ」と書いている。理論家のボリス・アルヴァトフは、プロレタリアートは工業によって大量生産されたものに、特別の親近感をいだくはずだと論じた。

だが、レーニンとトロツキーは、構成主義者のおしゃべりが、やるべき仕事を無視して、革命に悪評をもたらしているとみなした。

ほとんどのボリシェヴィキ指導者は、日常生活を立て直す計画はまだあとのことだと考えていた。ボリシェヴィキからみれば、日常的なことはどうでもよいもので、それはどちらかというと抑制されなければならなかった。日常生活の優先は、革命の成果を台無しにしかねないと考えていた。財はどちらかというと中心課題ではなく、過去の残存物の悪影響にほかならなかった。重要なことは行動を変容させることだ。

日常生活にもっとも強い関心をいだいていた党の指導者、レオン・トロツキーは、教育と行動というテーマで多くの本を書いている。読むことを学ぶこと、演説の仕方や女性への接し方、衛生への知識、効率のよい働き方、時間厳守、飲酒をやめること、などなど。だが、カリスマ的なトロツキーでさえ、政治と「階級の敵」との戦いにしか興味のない若い共産主義者に、日常生活を変える仕事が魅力的だと説得することはできなかった。

フィッツパトリックによれば、一般にボリシェヴィキ指導者の財にたいする考え方は、できれば財を持とうと思わないほうがよいというものだったという。1920年代に推奨されたライフスタイルは、本だけあればいい「清貧」な生活である。これは革命以前の所有についてのラディカルな伝統を引き継いだものだ。レーニンの妻クループスカヤは「自分たちの家族はこれまでどんな不動産もどんな財産ももったことがない」と述懐している。

1920年代のボリシェヴィキは、機能的で大量生産されたものを好んでいた(アメリカ風のものやアバンギャルド風のものは嫌いだった)。かれらは同時に「近代性」の支持者であって、農民や職人のつくった古くさい貧相な品物や、ブルジョワや貴族がもつような贅沢な品物は好きではなかった。

財に関して言えば、一般にボリシェヴィキはそれを認めるというより、それに反対する立場をとっていた。ソヴィエト初期に衛生学上の観点から唯一推奨されていた品物は、石鹸とハンカチ、歯ブラシだった。

表向き、ボリシェヴィキ指導者は物にたいして無関心な態度を装っていた。とはいえ、食料や衣服、隠れ場所は保証されていたのである。いっぽう一般の人たちは困窮し、もっと物がほしいと感じていた。のちの外相リトヴィノフと結婚したイギリス人女性は、ロシアにやってきた当初、「思想」はあふれているが、「物」はなにもないと感じた。だが、まもなく、そうではなくて、「モスクワでは物がごちゃごちゃと積まれていて、だいじに扱われていないのだ」と気づいたという。流通システムが機能せず、配給制がとられていたせいだ。

それは欠乏のせいでもあった。内戦が終わって、一息ついたころ、楽観主義者のなかには、これで革命が終わって、ふだんの生活が戻ってくると思う者もいた。だが、実際には、革命がさらに進行し、以前よりさらに欠乏の度合いが深刻化するのだった。

スターリンによる「上からの革命」がはじまっていた。それは国家が主導する経済躍進政策であって、急速な工業化と農業の集団化、民間交易の禁止、中央経済計画の導入をともなうものだった。

第1次5カ年計画(1928〜32年)で、都市の生活水準は一気に低下する。ふたたび配給制が採用されたが、それは内戦時のような平等なものではなかった。商人や僧侶などには、配給切符が与えられなかった。優先的に配給をもらえたのは、たとえば重工業ではたらく労働者で、職場から物資の配給を受けた。これはいまにはじまったことではなかった。というのも、内戦中も特別の学者や芸術家は「学術配給」をもらっていたし、党の高官は内戦中も戦間期も豊富な食料を受け取っていたからである。

しかし、ソヴィエト生活のなかで、リストにあるエリートメンバーだけに、一般開放されない店が品物を売る習慣が定着するのは1930年代になってからである。国家が倉庫に保管する品物を手にすることができるのはエリート層の特権だった。

そのころ、農業の集団化によって、食料事情は絶望的な様相を呈していた。集団化のポイントは農民に耕作を強要し、集団的に農産物を販売させることである。国家はそれを安い価格で買い取り、工業化のための「社会主義的蓄積」に利用しようとした。しかし、農民はこれに抵抗し、国家も取り立てをやめなかったため、1932年から翌年にかけて、飢饉が発生する。農村部では何百万人もが殺害され、農村から都市に何百万人もが流れこみ、それにより都市の配給制は崩壊寸前になった。

国家がわずかな支払いで農産物を収奪したことを考えれば、「調達」は押収と変わらなかった。しかし、クラーク(富農)にたいしては、公然たる押収がなされ、教会も攻撃をまぬかれなかった。鉄製の鐘などは工業化のために鋳つぶされた。

集団化が食料供給を危機におとしいれるいっぽう、職人などへの圧迫も強まった。その結果、家庭でふだん使う湯沸かしや袋、釘、板、ペンキ、スプーン、フォーク、皿、洗面器、ランプ、バスケットなどが突然、消えてなくなる。靴を含め、革製品も市場で見かけなくなった。集団化がはじまった途端、農民が家畜を大量処分したからだ。

ボタンも針も糸もなかった。消費経済がいくぶんか回復し、仕立業が認められるようになった1930年代半ばになっても、スーツをつくろうと思えば、洋服の生地はもちろん、針や糸も自分で準備しなければならなかった。小物が貴重品になっていた。金属片や雑巾、ガラス、古靴、コルク、スズ、人間の髪の毛なども貴重な品物だった。

人口の急速な流入により、都市は混み合ってきた。モスクワの平均的居住スペースは1930年に1人あたり5.5平方メートル。バラックや寮と並んで、集合アパートが基本的な住まいとなり、その状態は1950年代後半までつづく。集合住宅では、しばしば仲の悪い気にくわない隣人とも、疑心暗鬼なまま、生活を共にしなければならなかった。

集合住宅で自分の領域をもとうとするなら、食料は自分で見つけねばならず、それには相当の技術を要した。当初、一時的と考えられた物不足は次第に集団化と工業化にともなう構造的な問題だとわかってきた。それは絶対的な不足というより、体制の問題だった。

社会主義のもとでは、企業や個人に必要な物資が行き渡らず、その結果、企業や個人が物資を隠匿する傾向があった。政府当局はこれをどうすることもできなかった。体制に問題があるなら、ひとびとは自分で物資を手に入れるほかなかった。行列に並ぶか、闇屋から不法に品物を手に入れるか、配給のいい仕事場を見つけるか、それともコネを見つけてサバイバルをはかるか。だれもが必死だった。

ソヴィエトでの特権は、物品を所有できることではなく、倉庫のなかに国家が所有している物品にアクセスできることだった。1930年代には大衆の現状をよそに、こうしたソヴィエトの新エリート層が増えつつあった。

ある高官の妻は、自分たちは財も所有せず、こうした特権もなかったと述懐する。車は夫を仕事場に送っていくためであり、食料パッケージは受け取っていたが、家具は国家から与えられたもので、いずれ返却しなければならない。

「私たちの家族に物への執着などなかった」と別の高官の娘は述懐する。それでも、かれらは自分用の自動車や「すてきなアパート」もダーチャ(別荘)も与えられていたのだ。「ゴージャスな家具」はなかった。「本棚は別として、すべての製品には製造番号つきの真鍮製タグがついていた」

とはいえ、党のエリートと一般庶民は、国家によってはっきりと区別されていた、とフィッツパトリックは指摘する。

こうしたロシア式社会主義はその後、次第に変質していく。しかし、ロシア社会主義による社会主義の原型的理念が、「われら」のあいだにも染みついていたことは、中国の「文化大革命」や日本赤軍をみても、はっきりと見て取れるのである。根本から考えなおすことが求められていた。

『犬が星見た』を読む(4) [われらの時代]

1969年6月25日。レニングラード(現サンクトペテルブルク)のホテル。武田夫妻は白夜で寝つけなかったため、寝坊し、朝食の時間に遅れてしまう。食堂でパンとオムレツ、サラミなどをかきこみ、10時のバスに乗りこんだ。

レニングラードは港町で、建物はすべて石と煉瓦でできている。最初、バスはネバ河畔にとまり、ガイドがまず要塞の島を指し、ここにドストエフスキーもゴーリキーも入れられたと説明する。ワシリエフスキー島の高い塔には海軍の錨の印がついていた。

〈ねぎ坊主形の金色の屋根が曇天にいくつも浮んでいる。やがて雲間から太陽が出ると、ねぎ坊主屋根という屋根は、黒ずんだ小金色のまま、どの屋根もこってりと憂うつそうに輝き出した。どこかで鐘がなったから仕方がない、それを合図にいっせいに光ってやっているのだぞ、という感じだった。〉

レニングラード観光はてんこ盛りだ。ガイドの説明にも熱がはいる。デカブリスト広場、ピョートル大帝の銅像、聖イサク寺院、第二次大戦中のレニングラード攻防戦の話、宮殿広場と冬宮、ピョートル大帝の小さな家、スモールニー寺院とその側の教会、芸術広場、ネフスキー通り、など。午後からはエルミタージュ美術館を見る。ガイドが「ゆっくり見ない、立ち止まって見ない、皆一緒になって迷わず歩きつづけてください」というので、「立ち止まらず、ゆっくりしなかったから、予定よりずっと早く出口にきてしまった」。

そして、夜は劇場でバレーの鑑賞。レニングラード白夜祭番組と称して、いろいろなバレーのさわりをやる。あまり感心せず、ソンした、と百合子は書いている。

10時半に劇場がはねたあとも、外は明るいうす浅葱の空に包まれていた。地下鉄に乗って、ホテルに帰る。12時になると、空は青色に変わった。

翌6月26日も、ツアーは盛りだくさんだった。まずは、水中翼船に乗り、ピョートル大帝の宮殿に。

〈パリが憧れであったピョートル大帝は、ヴェルサイユ宮殿に似たものを造りたかったらしい。そう思ったら、思ったとおり、何でも造ってしまった。800ヘクタールの庭には200の彫像と125の噴水がある。この巨きな人は、全部自分で設計し、40年かかって造りあげた。〉

帰りはバスで町に帰り、ホテルで昼食。ポプラの綿毛が舞っている。疲れたらしく、竹内は午後の見物を休む。午後は聖イサク寺院の内部、革命戦士の墓、博物館を回る。ガイドにきのうのバレーはどうだったかと聞かれるが、答えなかった。百合子は内心「踊りのよしあしぐらい、こっちにだってわからあ。ロシアのバレーばかりが踊りじゃないよ」と思っていた。

夜は竹内も一緒にタクシーに分乗し、何人かでマルイテアトルに。華やかで古めかしい劇場だ。シャンデリアが暗くなり、「バフチサライの泉」がはじまった。竹内は終始つまらなそうにしていた。

11時に劇場を出たが、タクシーはつかまらず、ネフスキー通りまで歩いて、地下鉄に乗った。空は赤い夕焼けだ。通りでは酒を飲んだ大学生らしい男たちが喧嘩をしていた。すれちがう肉体労働者風の男たちもウオツカを飲んでいるらしく赤い顔をしている。

〈水兵の多い町だ。水兵が公衆電話をかけている。水兵が女と別れている。水兵が女と歩いている。背に垂らした水兵襟の水色は、薄暮の遠くからでも、鮮やかに見える。

椅子に腰かけている人の銅像の下、昨日老婆二人がいたベンチに、若い男女五、六人がウオツカを飲んでいる。女は赤い顔をして声高に笑ってている。〉

ホテルに戻ると、月が赤く出た。

6月27日の午前中は自由時間。午後にはモスクワに発つことになっている。夜明け前に雨が降ったらしく、屋根も道も濡れていて寒かった。添乗員の案内で、ネフスキー通りに出た。ポプラの綿毛がただよっている。百貨店に寄った。武田のところに二人の男が近づいてきて、「買いたいセイコー、買いたいソニー」とくり返す。無視すると、いなくなった。本屋にもはいり、歴史博物館の向かいのベンチに座った。リラの花が咲いている。竹内は「愉快だ」という。プーシキンの家を探す。雨が降ってきた。鳥打ち帽をかぶり、レインコートを着た竹内は「この道がいいねえ。雨が降ってきた、というのが、またいいじゃないか」とご機嫌だ。

やっと見つけたプーシキンの家の明るい中庭には、たくさんの花が咲いていて、プーシキンの銅像が立っていた。家の中はどこも暗かった。ヨの字形の置かれた書棚にぎっしりと本がつまっている。そこに大きな机と小さな机、背もたれの安楽椅子が置かれている。隅々まで検分した竹内は「いいねえ。こういう書斎で仕事をしたらいいだろうなあ」と、うっとりした声でいった。

市電でホテルに戻った。午後3時半、ホテルを出発。5時、飛行機に乗り込み、1時間ほどでモスクワ空港に着く。白樺の林を抜けて、モスクワの町にはいった。ホテルは「赤い広場」のすぐ前。ホテルの玄関に、モスクワ在住で筑摩書房に勤務する「松下さん」が竹内好を迎えにきていた。この「松下さん」はのちにチェーホフの翻訳をし、『評伝中野重治』を書く松下裕のことだ。

ロシアともそろそろお別れだと思い、夕食に行くとき、百合子はあやめが描いてある新調の白い服を着る。すると、泰淳は「宇宙探検隊みたいだなあ」といった。

食堂では、楽団による演奏がはじまっていた。酒をがぶがぶ飲んでいるブルガリア人がいる。何でもブルガリアでは「酒飲みツアー」が流行しているらしい。

「いい旅行でしたね」と誰かがいう。ツアーはまもなく解散となり、銭高老人には飛行機でモスクワから日本に直行してもらい、ほかのメンバーはそれぞれ自由行動となる。武田夫妻と竹内は、ストックホルムとコペンハーゲンを回ってから帰国することにしている。宴席は盛り上がった。

翌6月28日はモスクワ観光。まずは、ホテルのすぐ前の「赤の広場」に。聖ワシリー寺院の横にバスが停まる。

〈中心の大きな塔が次々と子を孕んでは生み殖やしたように、塔のまわりを九つの教会がとりまいている。円柱形の九つの教会は同じように見えていて、高さ、装飾の彫刻、窓の形、屋根の形、どんな部分も、一つとして同じところがない。東洋風でもあり、回教風でもあり、ヨーロッパ風でもある。〉

レーニン廟に参列する行列がつづいていた。ソフィア寺院修道院、チェーホフやゴーゴリの墓、モスクワ大学、トレチャコフ美術館、国立プーシキン美術館と回る。

5時半にホテルに戻った。夜は竹内とともにモスクワ在住の松下の家を訪れた。旅の終わりまでほとんど手をつけなかったインスタントラーメン、味噌汁の素、味の素、梅干しを持参する。大和糊、セロテープ、マジックペンもないので、もらうと助かるという。ロシア人は風呂敷をめずらしがるという話を聞いた。竹内は松下が毎日新聞の支局から借りてきた新聞を読んでいる。食事のあと、さくらんぼをおみやげにもらった。帰り際に「何か足りないものがあったら日本から送りましょうか」というと、松下は「小包は、高い税金を支払って受けとることになりますから」と遠慮した。

6月29日。朝食前に散歩。クレムリン宮殿の入り口には、もう人が群がっている。赤旗をかかげたサイドカーが並びはじめた。きょうは「青年の日」とやらで、広場でパレードがはじまるらしい。

朝食のあとはレーニン廟にお詣り。行列がつづいているが、団体の旅行者は優先的にいれてくれる。

守衛の軍人は唇に指を当て静粛を促す。大理石づくりの廟のなかは暗く、レーニンのはいった硝子の棺には、青白い照明が当てられている。銭高老人は声をださないまま「なまんだ、なまんだ」と唱えている。

〈レーニンは黒い服を着て横たわっていた。思いのほか、顔も手も小さかった。光線の具合で青白く見えたが、顔は本当は黄ばんでいるのではないかと思われた。正面を通り過ぎるとき、老人に倣って、合掌瞑目した。すると涙が眼の裏に湧いた。もしこれが本当の木乃伊ならば、レーニンが気の毒で。〉

外に出ると、皆ほがらかになり、おしゃべりがはじまった。クレムリンの城壁に沿って、いくつも墓が並んでいる。ガガーリンの墓があった。ガイドさんが「外国人のえらい人のもある」というので、「日本人のもあります?」と聞くと、「カタヤマセン(片山潜)ね」と答え、指さした。スターリンの墓には大きな花束が置かれていた。

クレムリンのなかにはいり、宝物殿をみる。ホテルでの昼食は、旅行の思い出話で盛り上がり、皆はいつまでも食堂から立ち去らない。

4時に松下が迎えにきて、街に出る。子供ものばかり売っているデパートにはいった。ロシアは子供のものは安い。自転車を担いで帰っていく若い男がいる。松下によると、きょうはたくさんあるが、この春には自転車が少なくて、行列でなかなか買えなかったとのこと。

昔から学者や芸術家が住んでいたという裏通りを歩く。エセーニンが住んでいたというアパートがあった。プーシキンの銅像があるちいさな公園で休んだ。ポプラの綿毛がひっきりなしに落ちてくる。

夜は松下が予約しておいてくれたグルジア料理店にはいった。竹内はよく食べ、雄弁に語った。ホテルの玄関まで送ってくれた松下は名残惜しそうにしていた。

6月30日。ツアーは解散。朝6時、武田夫妻と竹内、ほか3人はマイクロバスで空港に向かう。空港でほかの3人ともわかれ、8時過ぎのスカンジナビア航空でストックホルムに向かう。「これからは百合子を財布係にしよう」と武田が竹内にいう。飛行機はロシアのものよりずっと快適だ。

銭高老人はいまごろ何をしているかなと思った。2時間ほどでストックホルムに着いた。

飛行場に着くとモスクワ駐在商社員の奥さんが話しかけてくる。

〈「北欧はおはじめてでいらっしゃいます?」

「はじめてです。ロシアもはじめてです。日本から外へ出たのもはじめてです」

「モスクワからいらっしゃいますと感動なさいましたでしょう。北欧は素晴らしゅうございましょう?」佐久間良子風の美人の奥さんは、しきりと感想を促す。

「はあ」物が豊富で迅速にことが運ぶ文化都市にやってきたのだな、ロシアとはちがったところだな、と思っているだけだ。感動というのは、中央アジアの町へ着いたときにした。前世というものがあるなら、そのとき、ここで暮していたのではないかという気がしたのだから。〉

ここからは添乗員がいないから、自力で旅をつづけ、無事日本に戻らなくてはならない。まず予約したホテルまで行くのがひと苦労。それから酒屋を見つけること。その役を百合子がおおせつかった。スーパーにはあらゆる日常品がふんだんに並んでいるが、酒だけはない。ようやくみつけて、コニャックを買ったが、高かった。ホテルの廊下の自動販売機にはビールが売られていたので、それも買う。ホテルの食堂で遅い昼食をとる。ゆでた海老とビフテキ、盛大に食べた。

町を散歩して武田と竹内のもっぱらの興味は、どこかでポルノ雑誌が買えないかということだ。だが、そうした店はなかなかみつからない。夕方からは観光バスに乗って、市内見物をした。高層アパートの大団地、テレビ塔などを回るがつまらなかった。町の食堂で夕食をとる。中年男やら水兵が武田と竹内に話しかけてくるが、相手にしなかった。

ホテルの部屋は26度の温度が保たれており、洗面所もトイレも浴槽も快適だった。

「するする、するする、と万事が滑らかに運ぶ。ロシアを旅してきた私は力の入れどころがなくて、体がむくんでしまいそうである」

翌日もストックホルム観光。バイキング方式の朝食。「ほんとにうまくて仕様がない」と武田がいう。遊覧船に乗り、チボリという遊園地に行き、船着き場に戻ってきた。午後からは3時間半の島めぐり。ホテルに戻り、近くの食堂で夕食をとるが、百合子は船酔い気味だった。

〈河岸からホテルまでの道でポルノ雑誌を置いている店をみつけたことを主人が話すと、これから是非そこへ行ってみよう、と竹内さんは言った。

近くまできて「あの店」と教えると、竹内さんは駈け出した。主人もぱたぱたと急ぎ足になって、あとから往来を横切っていった。〉

だが、雑誌は買わずじまい。

翌7月2日。霧雨のなかストックホルムを発ち、コペンハーゲンに向かう。飛行時間は45分ほど。河畔にたつ高層ホテルの部屋からは、河と開閉橋、貨物船、倉庫と引き込み線、飛び交うカモメの群れ、対岸の寺院や煉瓦色の家が見えた。すばらしい眺めだ。

武田は食欲旺盛でビールを飲みながら何種類ものカナペをつまんでいる。午後は国立博物館とチボリをみる。チボリを出て歩くうちに古道具や古本を売っている一画に入り込んだ。竹内と武田は本屋を覗いていたが、半地下風の店にはいっていった。ずいぶん長いことはいっていたが、竹内が「買った、買った」と言って、にこにこしながら出てくる。とうとうお目当ての雑誌を見つけたのだ。

周辺の広場にはヒッピーたちが大勢たむろしていた。そのあとは観光バスの発着所に行き、バスに乗って市内見物。牛の噴水やら人魚の像やら、大理石教会やら宮殿を回った。疲れ切ってしまったので、夜は武田の部屋で、みんなで夕食をとった。

そのとき話題になったのが、雑誌をトランクに入れて持ち帰ると羽田で没収されるかもしれないということだった。ふたりはいつまでも思案に暮れている。

7月3日。7時間コースの観光バスに乗る。人魚像を眺めてから、海沿いの道を走り、大きな森にさしかかる。西洋映画の風景。エルシノア城、これはシェイクスピアの『ハムレット』の舞台だが、実際の名前はクロンボー城という。フレデリクスボー城なども回る。ホテルに戻ったときは5時半になっていた。ホテルで食事。例の雑誌はホテルにおいていこうと竹内がいう。聞くと15ドルもしたという。「もったいない」と百合子は大きな声をだした。

「15ドルも出したの。それを置いてくなんて! 腹が立つ。あたしが持って帰る。あたしのトランクに入れて帰る」

翌日7月4日。朝食をとったあと、開演したばかりのチボリで時間をつぶし、昼、空港に向かった。飛行機は日本航空で、乗客は日本人ばかり。氷ばかりの北極の上を飛んで、アンカレッジ空港に。ふたりは蜿々と酒を飲みながら、「スパシーバ(ありがとう)」「パジャールスタ(どういたしまして)」をくり返している。

こうして長い旅が終わった。

『犬が星見た』を読む(3) [われらの時代]

一行はグルジア(現ジョージア)のトビリシにやってきた。

「トビリシは、河を挟んで両岸に延びている細長い町。河に沿った断崖の上の古めかしい家々。森の中に見え隠れする赤煉瓦の屋根。寺院の丸屋根と塔。正面の丘の上には白い宮殿」

ホテルの8階の部屋のバルコニーに立てば、それらがパノラマのようにみえる。百合子はそうっと見ただけ。「高いところは気が遠くなりそう」だから。

グルジアで有名なのはぶどう酒。

〈皆、グルジアぶどう酒を、いつもよりたくさん飲んだ。「百合子はそのへんでやめておけ」と、いつもは言うのに、自分がたくさん飲んでしまったせいか、主人は何も言わない。私は、つがれると飲み、すいすいと飲んだ。〉

ふたりで夕暮れの町に出て、市場で海老を買った。魚屋の老人はやめておけといったが、無理やりに買う。「スパシーバ」「パジャールスタ」ロシア語がずいぶんうまくなったような気がする。

竹内が「ご機嫌いかがかね」と部屋にやってくる。「ご機嫌、二人ともよろしいです。武田はことによろしいです。ぶどう酒をたくさん飲んで寝ています」

明け方に起きた武田は、ニシンの燻製となま海老を5匹食べた。

皆に食べさせたくて朝食の席になま海老を持っていこうとしたら、廊下で出会った銭高老人に「これ食べたん? これは食べん方がええ。こないなもん食べるなんて、もってのほかじゃ」といわれた。どうやら、腐りかけているらしい。給仕もそういう。

武田は料理の皿に海老をぶちまけた。竹内がたしなめる。「皿にひろがった海老は、いままで気がつかなかった臭気を放ちはじめた」。それでも武田は一緒に酒を飲んだから、アルコールで消毒したのと同じだとうそぶいている。

どうやら国際会議に来ているらしいパナマ?の黒人から「ベトナム?」と聞かれた。「いいえ、日本人」と答える。アメリカと戦いつづけているベトナム人は尊敬されているようだ。

バスで、クラ河畔の工事中の教会、町なかのギリシャ正教の寺(おそらくシオニ大聖堂)、ダビデの丘と回る。昼食はホテルで。ビーフカツがでるが、武田泰淳は歯がないので食べられない。つまらなそうな顔をする。

午後は博物館をふたつ見ることになっていたが、武田も竹内も、午後は部屋でねているという。百合子だけ出かけた。

博物館のイコンが気にいって、イコンの本を買おうとしたら、売店は開いているのに、係が休みだからといって売ってくれない。

夕食前にのぞいた町の本屋にもイコンの本はなかった。絵葉書だけ買う。骨董屋にもはいってみた。

銭高老人がたずねる。「コインとやらの本はありましたかいな」

「ございませんでした」と答えると、老人は嬉しそうに返事した。

「そうじゃろ。そうじゃろ。わしゃ、よう知っとったんじゃ。そういう国じゃ、この国は。ありゃせんのじゃ。問題にしとらんのじゃ」

トロリーバスを待っていると、物乞いのジプシーがやってきて、手を出した。

6月22日。やっと日にちの感覚が戻ってくる。泣きたいばかりのいい天気だ。「存分に泣け、と天の方から声がすれば、私は眼の下に唾をつけ、ひッと嘘泣きするだろう」

朝食のあと、午前10時にバスがくる。ガイドさんは英語で話し、しきりにジョージア、ジョージアという。しばらくして、グルジアのことだとわかった。

ムッヘダとやらに行くらしい。バスは草原を横切り、郊外の丘の上の要塞を思わせる古い寺院へ。途中、袖長の黒衣、黒いヴェールの老婆たちが、鉄の門扉にもたれて立ち話をしたり、杖をついて坂を歩いたり、急坂の石に腰をおろしたりしている姿をみた。

ほかにも修復中の寺院や民家の庭を見学、その庭造りをしたという96歳の民家の主人とも会い、銭高老人が代表して握手した。「やあ、めでたい。めでたい。あんたも長生きされて。おめでとうさん。おめでとうさん」という銭高老人の目からは涙があふれていた。その96歳の主人は「スターリンがもっと年をとるまで生きていたら、こうなりそうな顔立ち」をしていた。グルジアはなにせスターリンの生まれ故郷なのだ。町ではスターリンに似た人がよく歩いている。

夕方、トビリシ空港からヤルタに向かって飛ぶ。黒海がみえてくる。シンフェローポリ空港に到着。ヤルタはここから100キロほど離れており、バスで2時間だという。遠い。ようやくホテルに到着した。

「便所には白いトイレットペーパーがあった。洗面所には栓がついていた。ゆっくりと洗濯をした。私は風呂に入る。熱い湯が出る。タオルも、いままででいちばん大判だ」

6月23日。にわか雨が降り、ひやっとしてきたのでセーターを着る。ホテルの窓の外はポプラ並木で、海はすぐそこだ。朝食前、泰淳は泳ぐといって聞かず、ほんとうに泳ぎだした。黒々としたとろりとした海だ。寒かったらしく、すぐに上がってきた。

百合子が竹内の部屋に行って、午前中は「大したところへは行かないらしい」というと、竹内はまたミュージアムに行くに決まっているから、午前中は寝ているという。

午前中に訪れたのは、100年前につくられたロシア皇帝の夏の宮殿(いまはリヴァディアサナトリウム[宮殿])だった。ここはヤルタ会談がおこなわれた場所だとか。庭にはヤルタ会談のとき、チャーチルとルーズベルトとスターリンが腰掛けた椅子が置かれていた。だれでも座っていいというので、交替で座って写真を撮った。そのあと、アイペトリ山にも寄る。

雨が降ってきた。昼食のためホテルに戻る。

〈竹内さんは元気になって現われた。ヤルタ会談の城に行って椅子に腰かけた感慨を誰かが言った。

「えッ」と竹内さんは、ひどく驚いた。そして、つくづくと言った。

「午前中に行ったんですか、もう。残念だなあ、それは。あそこは行ってみたかったんだ。今度の旅行の目玉だったんだ。残念なことをしたなあ」

竹内さんは、もともと、やわらかい声なのだ。ひどく落胆して涙声に聞える。犯人は私だ。私は手にしていたパンを放り出して、どこかへ駈けて行ってしまいたくなる。〉

午後からは遊覧船に乗るはずだったが、天候が急変したので、チェーホフの家に行く。住居と展示館があった。このときは竹内もでかけている。この家でチェーホフは「三人姉妹」や「桜の園」を書いた。

〈書斎の机には、眼鏡、ペンなどが置いてある。つい、いまさっきまでチェホフが仕事をしていたように。庭先を探せば、仕事に倦んだチェホフが海でも眺めているのではないかと思う。あるじがいない間に書斎に入ったときの、無神経なわるいことをしているような気持。〉

泰淳はチェーホフ邸に帽子を忘れ、浮かぬ顔をしている。

遊覧船に乗ると、丘の上には西洋菓子のような家が立ち並び、緑のなかに幻のように城が現れる。昔の貴族の館だ。いまはサナトリウムになっているらしい。

銭高老人はつまらなそうにいう。

「なんじゃい。これもサナトリウムでっか。へえッ。またサナトリウムかいな。なんでもかんでもサナトリウムにしよる。えらい国じゃ。この国は」

燕の城の岬を回って、ミスホという入江で船を下り、海岸通りを散歩する。桟橋近くの岩に人魚の像が乗っていた。アリババの泉というのもあり、長いスカートの娘を、ターバンを巻いたアリババがのぞき見している像が立っている。

船に戻る。「夕暮れの船上は寒かった。陽がかげった海は、異様に黒く、油を揺らしているようだった」

ホテルで夕食を終えたあと、泰淳は眠りにつき、百合子は人通りの多い海岸通りを歩いてみる。体重計り屋、食堂、食料品店、屋台もにぎやか。

〈暗い浜には、犬と一緒の盲目の大男、老人夫婦、家族連れなどが、海に向って脚を投げ出している。ギターを抱えた男が混っている五人連れの前を通ると、キタイ? ベトナム? と声をかけられた。日本人だと答えたら、早速「恋のバカンス」を歌いはじめた。わるいから並んで坐って歌い終るまで聞いていた。

「パジャールスタ、ヤポンスカヤ……」

日本の歌を歌ってくれないか、といっているのかな。何故だか、私は恥ずかしくなかったから、美空ひばりの「越後獅子の唄」を歌った。アンコールしてくれたので、ちょっと考えて、もう一曲、美空ひばりの「花笠道中」を歌ってしまった。〉

ホテルに戻ったあとも、夜12時すぎまで、通りのちいさな映画館チャイカ(かもめ)のまわりはにぎやかさに包まれていた。

翌日6月24日は快晴。朝食のあと、竹内はどうしても海で泳ぐという。武田が冷たいからやめておけ、写真を撮るだけにしろと忠告した。すると、竹内はズボンのままは嫌なので、海水パンツをはいてくるといって、ホテルに戻っていった。

〈竹内さんが、パンツ姿、頭に真黄色のタオルをターバンのごとく巻いて、ホテルの玄関から出てきた。アラブ石油王おしのびの海水浴姿のよう。もう一度、黒海に足をつけている写真を撮った。〉

海岸通りの公園にはゴールキーの銅像が立っていた。男前のその銅像の前で、竹内と武田の記念写真を撮った。

11時、マイクロバスとボルガ(乗用車)に分乗して、空港に向かう。途中、見晴らしのいいところで休憩する。「濃い紺青の黒海はキラキラと眩しい」。峠の道には真盛りのえにしだの花がつづいていた。熊のかたちにみえるという岬(熊山)も見えた。

午後3時、シンフェローポリ空港を飛び立つ。5時半、レニングラード(現サンクトペテルブルク)空港着。地図や時刻表もある空港らしい空港だ。

ホテルの食堂はダンスホールを囲んだ食卓で、ダンスがはじまっていた。楽団の演奏は間延びして、行進曲を吹奏しているようだが、大勢の人が踊っている。アメリカ人らしい老婆は、カルメンみたいに花までくわえて、ひとりで、ゆーらゆら踊りまくっている。

〈「いいなあ」酔いを発している主人は鼻がつまったような声を出した。

柔道試合のように、主人と私は踊る。踊りながら主人は何度も訊く。

「やい、ポチ。旅行は楽しいか。面白いか」

「普通ぐらい」

ホールを横切って、ロシア人らしい青年がくる。セニョリータなんとかと言う。(あたしのことを美人だなあと思ってからやってきたのだ。いい気持だ)はいはい、と私は踊った。〉

しかし、それもひとりよがり。青年は百合子のことをベトナム人だと思ったらしい。何曲か踊っている途中、武田がうんこしたいと言いだしたので、ホールを出て、部屋に戻った。

レニングラードは白夜。「顔は眠くなっているのに、内臓が眠たくならない。ずっと起きていた」

『犬が星見た』を読む(2) [われらの時代]

6月14日。飛行機の接続がうまく行かず、ノボシビリスク空港の宿舎に泊まることになった。飛ぶたびに時差が発生するので、だんだん時間の感覚がへんになってくる。

男性トイレの前で、銭高老人が「扉が開きませんのや」と困りはてているのをみて、百合子が勢いをつけて思い切り扉にぶつかると、ようやく開いた。「この宿舎の扉は、ゆるすぎてきちんと閉まらないか、かたすぎて開かないか、どちらかである」

翌日は朝から日が照りつけ、暑い。銭高老人は「ああーっ、おもしろ。ああーっ、おもしろ」とくり返す。

午前9時半、「お猿の電車みたいなものに乗って飛行機の下まで行く」。アスファルトはとろけている。

飛行機はアルマ・アタ(アルマトイ)に向かう。トルコ玉色をしたバルハシ湖の真上をとぶ。左側に雪の天山山脈がみえてきた。

〈いく重にもいく重にも奥の奥までひしめき重なり合っている地球の波。このおびただしい山の波を越えた向こうにタクラマカン砂漠があるのだという。窓硝子に額をぴったりつけて、さえぎる雲一つない大快晴の天空から、天山山脈を見つづける。……天山山脈がうしろになると私はお産をすませたあとのような気分になり、眼をつぶった。〉

からだと地球はつながっている。

飛んでから2時間ほどでアルマ・アタにつく。空港食堂で軽食をとって、すぐに出発。ペルシャ美姫を思わせる顔立ちの女が、赤ん坊をつれて。木柵にもたれている。町は見えない。ただ広い草原だ。「はるばるとやって来た私たちを迎えながら、アルマ・アタの町は青い山々をひきつれて遙かにあとずさり、そのまま深く眠りこんでしまっている」

1時間ほど休憩して、飛行機はすぐに飛び立つ。午後2時50分タシケント空港に到着。時差があるので、時計の針を3時間回した。

どこに着いても、まず先に酒を確保するのは百合子の務めだ。空港の売店でウオツカを買った。ついでに絵葉書も。

「酒の手持ちがないと思うと、思っただけで、あたりの景色は黒白、酒の手持ちがあると思うと、あたりの景色は天然色──主人はそういう」

バスでホテルに向かう。運転手が気をきかせて、ラジオのスイッチを入れ、音楽を流してくれる。チャカチャンチャカチャカチャカチャカアアアア……ピラピンピラピラピララララアアアア。そんなふうに聞こえる。シルクロードの音楽だ。

銭高老人はホテルの風呂桶に栓がないので、困りはて、添乗員の山口さんに助けてもらったという。「しかし、えらい国じゃあ。この国は。風呂に栓がないんじゃあ」と、いつものように、なにごとにも感心している。

ホテルの食堂には、町内会のおじさんの集まりのような楽隊がいて、愉快でたまらぬというふうに演奏する。一曲終わったら日本語で歌いはじめる。日本人とみれば「恋のバカンス」をやるのだ。たしかに、このころピンキーとキラーズの「恋のバカンス」がはやっていた。

6月16日。飛行機でタシケントから1時間ほど飛んでサマルカンドへ。真っ青な空。白熱の太陽。暑い。バスで市内見物。

昼食をはさんで、ウルグベグ天文台、シャヒ・ジンダ(霊廟)、バザール、回教寺院、ビビハニム・モスク、中央博物館と回る。夫の泰淳は暑気あたりで具合が悪そうだ。

途中、銭高老人がバスに全財産のはいった革袋を忘れてきたので大騒ぎになったが、無事見つかって一件落着。

夕飯後、3人で散歩。竹内好が何度も「疲れたなあ」とつぶやいた。

6月17日。朝早く起きて、サマルカンド空港からブハラへ。ブハラで朝食をとったあと、池やら寺院やら城壁やら廟やら回教学院やら、いろんなところを見学したが、次第にどれがどれだかわからなくなった。

林の中にあるチャイハナ(茶店)で、熱いチャイを飲みながら、銭高老人は「わし、なんで、ここにおるんやろ」とひとりごとを言った。

午後はマキハサ宮殿(夏の離宮)と美術館へ。

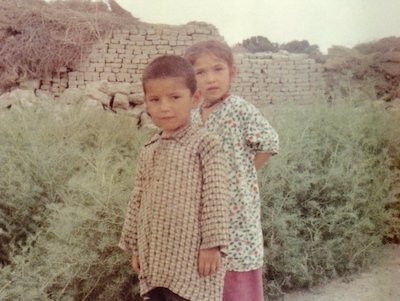

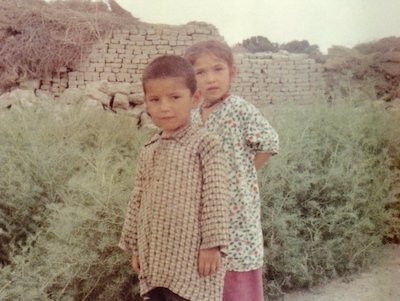

〈濁った小川、川のほとりにゆっさりと茂る大樹。向う岸の泥煉瓦の集落に写真機を向けてはいけない、と注意がある。泥の家から女の子が出てきた。女の子が家に入ると、中年の女と娘、幼女二人が出てきて、川べりに居並ぶ。

八つ位の瘠せた少女が、三つ位の妹を連れてしゃがみ、ねぎ、赤だいこん、にんじんを、地べたに置いて売っている。暑いから、泥のついた野菜は萎れきっている。屈託もなく少女は妹と遊びながら、売っている。〉

百合子は寺院や霊廟や博物館よりも、そこで暮らす人に興味がある。夫や竹内の興味も、とつぜん現れるさりげない風景に向けられているようだ。

6月19日。竹内は具合が悪く、今日は外出をとりやめるという。マイクロバスと乗用車(ボルガ)に乗って、町から50キロほど離れた砂漠を訪れた。

途中、コルホーズの綿畑を見かける。真紅ののぼりにロシア文字でスローガンらしきものが書かれ、それが風にはためいている。畑にはコバルト色のトラックがずらりと並んでいる。

川を渡ると、だんだん砂漠になってくる。

砂漠のなかに、ぽつりぽつりと包(パオ)がみえてきた。車は砂の海にはいっていく。包のなかにはいらせてもらう。「何だか、サーカス団の団長の楽屋へ遊びにきているみたいだ」

百合子の写真を撮ろうとしていた夫の泰淳が「あれ、へんだぞ、この写真機は。カシャッといわない」と言う。

「とうちゃん、こわしたな」

「俺、いま触っただけだよ。いままで百合子がずっといじってたろ」

「さっきまでカシャッといったんだから。いま、とうちゃんが触ったからこわれたの。いじくらなくても、触っただけでこわれたの」

「そうかなあ」

「うちにあるお中元や記念品のライター、みんな、とうちゃんが触ってこわれたんだから。とうちゃんが触ると、うちにある文明の利器はみんな腐ってこわれるの」

脇で夫婦の会話を聞いていた人が、「奥さん。砂漠でそんなこと言わんでも……」と、茶々をいれる。

砂漠の遊牧生活体験もツアーの目玉になっているようだ。

現地のガイドさんは、包がみられてよかったですね、トクしましたねというが、百合子はそんな気がしない。

〈うまくいったのだろうか。よかったのだろうか。こういう見物をしても、私にはそういう感じがない。包の暮しは、ごく当たり前のような、ちっとも珍しいものではないような、ずっと前から判っていたような気がする。ずっと前に私もしていたような気がする。〉

1時間訪れたくらいで、パオの生活はわからないだろう。それよりも、百合子が思ったのは、おそらく富士山麓での山小屋生活である。『富士日記』にえがかれる夫との生活は、すでに長くつづいている。そして、人生は一時の仮寓だという思いも、心によぎる。

砂漠に行った次の日は、ブハラの城を見に行った。ここの王様は悪い人だったと百合子は書いている。税金を払えなかった人は牢にいれられた。城門をはいったところに石の牢が4つあった。そこには囚人の蝋人形がおかれていた、うずくまったり倒れたりしている老人や若者の姿があったかと思うと、4番目の牢の人形は首を吊ってぶらさがっていた。

小さな博物館もあって、王様がかぶった帽子なども展示されていたが、つまらなかった。混み合っていたのは石牢の前だけだった、と百合子は書いている。

午後はバザール見学が予定されていたが、暑いので武田泰淳も竹内好もホテルに残り、百合子だけがでかけた。歩いてもすぐというバザールにはなかなかつかなかった。銭高老人が「いつまで歩くんじゃ、タクシー!」といって、怒りだす。やっと着いたバザールの円屋根の塔にコウノトリが巣をかけていた。

夕方5時にホテルを出発し、飛行機でタシケントに戻る。飛行機の天井から水がぽたぽたと垂れてきた。

「大樹の深い緑に包まれたタシケントは、ブハラから戻ると、文明の都だ」。竹内は気分がすぐれず、夕食を断って、ヨーグルトだけ食べる。

日にちがわからなくなっている。昨夜は雷と豪雨に見舞われたせいか、けさは涼しく、ツアーの一行は元気を取り戻した。

バスに乗り込み、往来の女たちを見ていた銭高老人がいう。「この国の女ごはよう働きまっせ。えらいこっちゃ。朝から腕まくりしょってからに歩いておるんや。ロッシャはたいした国じゃあ」

もっとも女たちは袖なしのワンピースを着ているので、まくろうにも袖がないのだ。

バスでタシケントの町をめぐる。髪とひげがもくもくした気難しい顔をした銅像を見かけたので「ベートーベンでしょうか」と聞くと、ガイドさんからは「マルクスです」との答えが返ってくる。

タシケントは3年前の1966年に大地震に見舞われた。いまもその跡が残っている場所があった。

午後は中央博物館に。竹内は休んだ。

夕食は屋上の食堂で3人そろって。

〈雪を頂いた天山山脈が、はるかに霞んで真正面に見える。竹内さんは見惚れている。

「いい山だねえ。見飽きないね」

竹内さんが行かなかった博物館と美術館の話をした。

「たいして面白くなかったのよ」

「百合子は博物館や美術館に行くと、すぐ糞しに行くんだ。つまらないとしたくなるらしい。性に合わないんだな」

「俺もミュージアムは、もういいよ」

竹内さんは、夕陽のせいか、血色はいい。午後、眠ったので元気になったらしい。〉

友達どうしの屈託のない会話。泰淳は露悪的だが、百合子がいないとどうしようもなくなる。

翌日はタシケントを離れ、グルジア(ジョージア)のトビリシに向かう。コーラン世界の中央アジアとは、もうお別れだ。

だれかが「もう、旅のヤマ場は終りましたな」というのを聞いて、急に大きな忘れ物をしているのに気がついた。

〈大きな忘れ物──東京に置いてきた「時間」。旅をしている間は死んでいるみたいだ。死んだふりをしているみたいだ。〉

時間の感覚がなくなってしまっている。時間をおいたまま、さまよっているのは、だれもが同じだ。

男性トイレの前で、銭高老人が「扉が開きませんのや」と困りはてているのをみて、百合子が勢いをつけて思い切り扉にぶつかると、ようやく開いた。「この宿舎の扉は、ゆるすぎてきちんと閉まらないか、かたすぎて開かないか、どちらかである」

翌日は朝から日が照りつけ、暑い。銭高老人は「ああーっ、おもしろ。ああーっ、おもしろ」とくり返す。

午前9時半、「お猿の電車みたいなものに乗って飛行機の下まで行く」。アスファルトはとろけている。

飛行機はアルマ・アタ(アルマトイ)に向かう。トルコ玉色をしたバルハシ湖の真上をとぶ。左側に雪の天山山脈がみえてきた。

〈いく重にもいく重にも奥の奥までひしめき重なり合っている地球の波。このおびただしい山の波を越えた向こうにタクラマカン砂漠があるのだという。窓硝子に額をぴったりつけて、さえぎる雲一つない大快晴の天空から、天山山脈を見つづける。……天山山脈がうしろになると私はお産をすませたあとのような気分になり、眼をつぶった。〉

からだと地球はつながっている。

飛んでから2時間ほどでアルマ・アタにつく。空港食堂で軽食をとって、すぐに出発。ペルシャ美姫を思わせる顔立ちの女が、赤ん坊をつれて。木柵にもたれている。町は見えない。ただ広い草原だ。「はるばるとやって来た私たちを迎えながら、アルマ・アタの町は青い山々をひきつれて遙かにあとずさり、そのまま深く眠りこんでしまっている」

1時間ほど休憩して、飛行機はすぐに飛び立つ。午後2時50分タシケント空港に到着。時差があるので、時計の針を3時間回した。

どこに着いても、まず先に酒を確保するのは百合子の務めだ。空港の売店でウオツカを買った。ついでに絵葉書も。

「酒の手持ちがないと思うと、思っただけで、あたりの景色は黒白、酒の手持ちがあると思うと、あたりの景色は天然色──主人はそういう」

バスでホテルに向かう。運転手が気をきかせて、ラジオのスイッチを入れ、音楽を流してくれる。チャカチャンチャカチャカチャカチャカアアアア……ピラピンピラピラピララララアアアア。そんなふうに聞こえる。シルクロードの音楽だ。

銭高老人はホテルの風呂桶に栓がないので、困りはて、添乗員の山口さんに助けてもらったという。「しかし、えらい国じゃあ。この国は。風呂に栓がないんじゃあ」と、いつものように、なにごとにも感心している。

ホテルの食堂には、町内会のおじさんの集まりのような楽隊がいて、愉快でたまらぬというふうに演奏する。一曲終わったら日本語で歌いはじめる。日本人とみれば「恋のバカンス」をやるのだ。たしかに、このころピンキーとキラーズの「恋のバカンス」がはやっていた。

6月16日。飛行機でタシケントから1時間ほど飛んでサマルカンドへ。真っ青な空。白熱の太陽。暑い。バスで市内見物。

昼食をはさんで、ウルグベグ天文台、シャヒ・ジンダ(霊廟)、バザール、回教寺院、ビビハニム・モスク、中央博物館と回る。夫の泰淳は暑気あたりで具合が悪そうだ。

途中、銭高老人がバスに全財産のはいった革袋を忘れてきたので大騒ぎになったが、無事見つかって一件落着。

夕飯後、3人で散歩。竹内好が何度も「疲れたなあ」とつぶやいた。

6月17日。朝早く起きて、サマルカンド空港からブハラへ。ブハラで朝食をとったあと、池やら寺院やら城壁やら廟やら回教学院やら、いろんなところを見学したが、次第にどれがどれだかわからなくなった。

林の中にあるチャイハナ(茶店)で、熱いチャイを飲みながら、銭高老人は「わし、なんで、ここにおるんやろ」とひとりごとを言った。

午後はマキハサ宮殿(夏の離宮)と美術館へ。

〈濁った小川、川のほとりにゆっさりと茂る大樹。向う岸の泥煉瓦の集落に写真機を向けてはいけない、と注意がある。泥の家から女の子が出てきた。女の子が家に入ると、中年の女と娘、幼女二人が出てきて、川べりに居並ぶ。

八つ位の瘠せた少女が、三つ位の妹を連れてしゃがみ、ねぎ、赤だいこん、にんじんを、地べたに置いて売っている。暑いから、泥のついた野菜は萎れきっている。屈託もなく少女は妹と遊びながら、売っている。〉

百合子は寺院や霊廟や博物館よりも、そこで暮らす人に興味がある。夫や竹内の興味も、とつぜん現れるさりげない風景に向けられているようだ。

6月19日。竹内は具合が悪く、今日は外出をとりやめるという。マイクロバスと乗用車(ボルガ)に乗って、町から50キロほど離れた砂漠を訪れた。

途中、コルホーズの綿畑を見かける。真紅ののぼりにロシア文字でスローガンらしきものが書かれ、それが風にはためいている。畑にはコバルト色のトラックがずらりと並んでいる。

川を渡ると、だんだん砂漠になってくる。

砂漠のなかに、ぽつりぽつりと包(パオ)がみえてきた。車は砂の海にはいっていく。包のなかにはいらせてもらう。「何だか、サーカス団の団長の楽屋へ遊びにきているみたいだ」

百合子の写真を撮ろうとしていた夫の泰淳が「あれ、へんだぞ、この写真機は。カシャッといわない」と言う。

「とうちゃん、こわしたな」

「俺、いま触っただけだよ。いままで百合子がずっといじってたろ」

「さっきまでカシャッといったんだから。いま、とうちゃんが触ったからこわれたの。いじくらなくても、触っただけでこわれたの」

「そうかなあ」

「うちにあるお中元や記念品のライター、みんな、とうちゃんが触ってこわれたんだから。とうちゃんが触ると、うちにある文明の利器はみんな腐ってこわれるの」

脇で夫婦の会話を聞いていた人が、「奥さん。砂漠でそんなこと言わんでも……」と、茶々をいれる。

砂漠の遊牧生活体験もツアーの目玉になっているようだ。

現地のガイドさんは、包がみられてよかったですね、トクしましたねというが、百合子はそんな気がしない。

〈うまくいったのだろうか。よかったのだろうか。こういう見物をしても、私にはそういう感じがない。包の暮しは、ごく当たり前のような、ちっとも珍しいものではないような、ずっと前から判っていたような気がする。ずっと前に私もしていたような気がする。〉

1時間訪れたくらいで、パオの生活はわからないだろう。それよりも、百合子が思ったのは、おそらく富士山麓での山小屋生活である。『富士日記』にえがかれる夫との生活は、すでに長くつづいている。そして、人生は一時の仮寓だという思いも、心によぎる。

砂漠に行った次の日は、ブハラの城を見に行った。ここの王様は悪い人だったと百合子は書いている。税金を払えなかった人は牢にいれられた。城門をはいったところに石の牢が4つあった。そこには囚人の蝋人形がおかれていた、うずくまったり倒れたりしている老人や若者の姿があったかと思うと、4番目の牢の人形は首を吊ってぶらさがっていた。

小さな博物館もあって、王様がかぶった帽子なども展示されていたが、つまらなかった。混み合っていたのは石牢の前だけだった、と百合子は書いている。

午後はバザール見学が予定されていたが、暑いので武田泰淳も竹内好もホテルに残り、百合子だけがでかけた。歩いてもすぐというバザールにはなかなかつかなかった。銭高老人が「いつまで歩くんじゃ、タクシー!」といって、怒りだす。やっと着いたバザールの円屋根の塔にコウノトリが巣をかけていた。

夕方5時にホテルを出発し、飛行機でタシケントに戻る。飛行機の天井から水がぽたぽたと垂れてきた。

「大樹の深い緑に包まれたタシケントは、ブハラから戻ると、文明の都だ」。竹内は気分がすぐれず、夕食を断って、ヨーグルトだけ食べる。

日にちがわからなくなっている。昨夜は雷と豪雨に見舞われたせいか、けさは涼しく、ツアーの一行は元気を取り戻した。

バスに乗り込み、往来の女たちを見ていた銭高老人がいう。「この国の女ごはよう働きまっせ。えらいこっちゃ。朝から腕まくりしょってからに歩いておるんや。ロッシャはたいした国じゃあ」

もっとも女たちは袖なしのワンピースを着ているので、まくろうにも袖がないのだ。

バスでタシケントの町をめぐる。髪とひげがもくもくした気難しい顔をした銅像を見かけたので「ベートーベンでしょうか」と聞くと、ガイドさんからは「マルクスです」との答えが返ってくる。

タシケントは3年前の1966年に大地震に見舞われた。いまもその跡が残っている場所があった。

午後は中央博物館に。竹内は休んだ。

夕食は屋上の食堂で3人そろって。

〈雪を頂いた天山山脈が、はるかに霞んで真正面に見える。竹内さんは見惚れている。

「いい山だねえ。見飽きないね」

竹内さんが行かなかった博物館と美術館の話をした。

「たいして面白くなかったのよ」

「百合子は博物館や美術館に行くと、すぐ糞しに行くんだ。つまらないとしたくなるらしい。性に合わないんだな」

「俺もミュージアムは、もういいよ」

竹内さんは、夕陽のせいか、血色はいい。午後、眠ったので元気になったらしい。〉

友達どうしの屈託のない会話。泰淳は露悪的だが、百合子がいないとどうしようもなくなる。

翌日はタシケントを離れ、グルジア(ジョージア)のトビリシに向かう。コーラン世界の中央アジアとは、もうお別れだ。

だれかが「もう、旅のヤマ場は終りましたな」というのを聞いて、急に大きな忘れ物をしているのに気がついた。

〈大きな忘れ物──東京に置いてきた「時間」。旅をしている間は死んでいるみたいだ。死んだふりをしているみたいだ。〉

時間の感覚がなくなってしまっている。時間をおいたまま、さまよっているのは、だれもが同じだ。

『犬が星見た』を読む(1) [われらの時代]

1969年6月10日、武田泰淳と妻の百合子、竹内好はそろってロシア・ツアーに出かけた。

ナホトカまでは船、そこから列車でハバロフスクに。ハバロフスクからは飛行機でイルクーツクを経由し、ノボシビリスクに。飛行機の到着が遅れたため、空港で1泊。翌日、アルマ・アタからタシケントに飛んだ。そこからは中央アジアの旅で、サマルカンド、ブハラなどを見学してから、グルジア(ジョージア)のトビリシに向かう。そしてクリミヤのヤルタ、レニングラード(現サンクトペテルブルク)、モスクワへと回る。

6月30日にツアーがモスクワで解散になったあと、武田夫妻と竹内は、ストックホルム、コペンハーゲンを回って、帰路につき、アラスカ経由で、7月5日に日本に戻った。長い旅だった。

「F旅行社」の企画は「69年白夜祭とシルクロードの旅」と銘打たれていた。ツアーの参加者は9人で、添乗員(山口さん)1人がついている。武田夫妻、竹内好の3人のほかは、関西の人で、最高齢の銭高さん(銭高組会長)をはじめ坂野さん夫妻、江口さん、島さん、三杉さんといったメンバー。女性は武田百合子と坂野夫人のふたりだった。

『犬が星見た』と題される武田百合子の「ロシア旅行」記は、この10人の珍道中を、鋭い観察力と驚くべき記憶力、天衣無縫の筆で記した名作である。とりわけ、本人を筆頭に、夫の武田泰淳、竹内好、それから何ともとぼけた銭高老人の言動に目が離せない。

時はブレジネフ時代。前年、「プラハの春」が出来して、ワルシャワ条約機構軍がチェコスロバキアに侵攻するというできごとがあった。それ以来、ソ連でも思想統制が強化されているという面はあったが、15の共和国から構成されるソ連邦、いやソ連帝国は安泰を保っていた。

さらに、世界的にみても、このころは社会主義がまだ全盛を保っていたといってよいだろう。社会主義を名乗る国は、ソ連と東欧諸国をはじめ、アジア、中東、アフリカ、中南米にも広がっていた。ただし、ソ連と中国の対立は、すでに抜き差しならないものになっている。

1964年にフルシチョフが失脚したあと政権の座についたブレジネフは82年に亡くなるまで、18年間にわたりソ連の最高指導者としての地位を保った。

ブレジネフ時代は停滞していたとはいえソ連の安定期だった。

ロシア文学者の亀山郁夫は、沼野充義との対談(『ロシア革命100年の謎』)で、「庶民にとっては非常にいい黄金時代」だったと話している。

監視社会ではあったが、おカネを稼がなければ生きていけないという強迫観念がなく、外国人も安心して国内を旅行できた時代だったという。

衣食住に不自由はなかった。だが、消費生活は豊かではない。そのいっぽう、ソ連では宇宙ロケットなどの先端技術はすぐれており、石油資源も豊富だった。西側からの情報遮断が、かろうじてこの文明を保っていたのだ。

ふたりは対談で、こう話している。

沼野 ソビエト文明というのが周りから遮断された空間である限り、自律的に成り立つんでしょうけれども、地球がグローバル化していくと、情報も人もモノも行き来が激しくなってくる。プラハの春は戦車で潰して、東欧民主化の影響は遮断できたけれども、いつまでもそんな手法には頼れない。ソ連はソ連で幸せだと思っていられればいいんですが、遮断できなければ結局、西欧とソ連の暮らしを同じ土俵の上で見なければならなくなります。

亀山 ここに根本的な問題、根本的な悲劇があります。資本主義は欲望を起動する装置としてあるわけで、それに対し社会主義は理性による欲望の抑制というところで、もっとも本源的な自然な欲望が、禁忌という形で抑えられている。それは本当に資本主義と社会主義の対立だと思う。

沼野 社会主義は理性による欲望の抑制というよりも、自然な状態なんじゃないですか。僕に言わせれば、資本主義は病気みたいなもので、病気の人と健康な人を一緒にしたら病気がうつっちゃうわけですよ。

亀山 なるほど、そういうふうに言えるんだ。われわれの、たとえば70年代の安保世代はだいたいそういう感じで見ていると思います。

このやりとりはおもしろい。たしかにあのころ、「われら」も社会主義という方向は基本的に正しいが、ソ連や中国はあまりにも大きな問題を抱えすぎており、その問題はスターリニズム(毛沢東主義を含め)という概念に集約できると考えていた。それだけではない。ひょっとしたらレーニン、いやマルクス自体も思考上の欠陥を抱えているのではないかと疑うようになっていた。

話があらぬ方向に進んでしまった。

武田百合子の爆発的に愉快で楽しく、ある意味では哀切きわまる『犬が星見た』に目を戻すことにしょう。愉快だが、哀切きわまると書いたのは、この本を出版した1979年には、夫の泰淳も竹内好も銭高老人も、すでにこの世の人ではなかったからである。そして、武田百合子本人も1993年に67歳で亡くなっている。

旅に政治を持ちこむのは無粋というものである。風景と人、文化と触れあうのが旅の楽しみである。政治は後景にしりぞく。それでいいのだ。

1969年6月10日、出発は横浜港。船はハバロフスク号。見送りにきた竹内夫人は、酒を飲みすぎないよう夫に釘を差している。部屋が決まり、出港すると、少しずつ船旅気分が増してくる。

〈「百合子。面白いか? 嬉しいか?」ビールを飲みながら主人が訊く。

「面白くも嬉しくもまだない。だんだん嬉しくなると思う」と答える。〉

このやりとり、なんだかおかしい。

武田も竹内も、竹内夫人の忠告をよそに、さっそく船内の酒場を見つけて、飲みはじめる。

映画もみるが、文化映画でつまらないから、すぐに会場をでる。

日が落ちて、夕食とダンスパーティー。まじめな演奏。「どんなダンス曲も国歌を吹奏しているように思える」

朝、目が覚めると霧。さっそく竹内がやってきて、武田と部屋でコニャックとぶどう酒を飲みはじめる。

百合子の記録はことこまかだ。食事の献立から、周囲の様子、自分たちの行動まで、微細にわたって書き残している。

船は津軽海峡を横切って、ナホトカに向かう。甲板には運動している人もいれば、シベリア鉄道でロンドンに向かう子どもづれの日本人、イギリス人の夫婦もいる。食堂ではドイツ人の4歳の男の子と仲良くなった。

暗くなると船の揺れが大きくなる。

朝起きると、竹内が部屋にやってきて、また武田と酒を酌み交わしている。竹内はだんだん上機嫌になる。食堂で向かいに座る女学生は、シベリア鉄道を使ってローマ大学に留学するのだという。「近ごろは女もしっかりしてるね」と竹内。

6月12日、午後3時ごろナホトカ港につき、税関検査。夜8時、汽車が出発、若いロシア人が乗り込んできて、自分はインツーリストで、これからハバロフスクまで同行しますという。

寝台車の車室には、レーニンの本、レーニン語録、ソ連画報などが備えつけてある。食堂車に行き、さっそくビールらしきものを注文するが、味はビールとはまるでちがう。食事のあとは、ぶどう酒を1本買って、部屋に帰って、みんなで飲む。

添乗員の山口さんから、ロシアの汽車は汽笛もベルもアナウンスもなく、黙って駅に停まり、静かに出ていくから、うっかり駅に降りると、置いてきぼりを食ってしまうから注意するようにとの話があった。

朝起きると、きのうと全く同じ景色。竹内がロシアは「広いんだなあ」と感嘆する。

百合子は日記に書く。

〈また原野となる。鳥がとんでいる。鳥たちは樹から樹へとぶといっても、次の樹があまりに遠くて、一心不乱にとびつづけているが、広い空間をまるで進まず、はばたいているだけのように見える。……黄色い花が咲いている。紫の野花菖蒲が盛りだ。牛は数えればたくさんいるのに、広いから一、二頭だと思い込んでしまう。〉

ハバロフスクについたのは、翌日の昼ごろ。ホテルに行くと、トイレの水も、浴室の水も茶色く濁っていた。「別に驚かない。茶色だって、かえって栄養があるミネラル水かもしれない」。じつにたくましい。

ハバロフスクでは中央博物館に向かう途中のバスで、ガイドさんがさかんに極東干渉軍のことを話した。

「極東干渉軍というのは、どこの国の軍隊のことなのかな、と思って耳を傾けていたが、この博物館にある当時の戦場の絵を見たら、日本軍ではないか!」

80歳を越えた銭高老人は戦場の絵が妙に気にいっている。

「そうなんや。日本軍が攻めてゆくとヒゾクは、この湿原を越えて丘に入ってしまう。この湿原で足をとられて日本軍は難儀をしたんや。そうなんや。そうなんや」

盛んにヒゾク、ヒゾクという。

日本人兵士が寄せ書きした日の丸の旗もあった。しかし、よく見ると、これはシベリア出兵のときのものではなく、第二次世界大戦の日本軍兵士の遺品だった。

バスはアムール河畔やあちこちを回って、5時にホテルに戻る。

「ハバロフスクは坂の多い町。大きい建物も小さい民家も明治村みたいだ」

夕方、マルクス通りを散歩し、夜食用のパンをふたつ買った。

夕食後にも一人で広場に行くと、学生風の青年から「キタイ(中国人)?」と聞かれた。「ラショーモン、クロサワ、ヤポンスキー、キノー」というと、日本人だとわかってくれた。

〈私が立ち上って歩きだすと、ほかのベンチにいた男女は、学生風の青年のベンチに寄ってきて、何か訊きただしていた。この町では日本人が珍しいのだろうか。「あれは日本人か。日本人の女って美人だなあ」などと言っているのかもしれない。そうだと、いい気持だ。〉

翌朝、ひとりでハバロフスクの街を散歩すると、レーニンの像を見かけた。写真はメモ代わりだから何でもかんでも写せと夫に言われているので、ともかくシャッターを押す(きのうも写真をいっぱい撮ったのだが、フィルムを入れ忘れていた)。

〈しかし見れば見るほど椎名[麟三]さんに似ている。前々から、椎名さんはハリー・ベラフォンテとレーニンに似ていると思っていたが、ナホトカに上陸してからこっち、どこにもここにもレーニン像があるので、ますます、その感は深まってゆくばかりだ。レーニンのプロマイドを売っていたら、椎名さんのお土産にしよう。〉

作家の椎名麟三がレーニンに似ているというのは、なんともおかしい。

ドッカーンと大きな音がしたのでふり返ったら、ホテルの前の広場でジープと乗用車が衝突していた。

坂の途中に古い大きな木造アパートが立っていた。そのあたりの老人に「モージナ・フォト(写真を撮ってもいい)」と聞くと、老人は「バジャールスタ(どうぞ)」と答えた。そのあと、いろいろ聞かれたが、何と答えていいかわからない。ともかく「ハバロフスク、ハラショー。オーチン・ハラショー」と答える。老人は、大げさにのけぞって喜んだ。

朝食はひんやりとしたヨーグルトがおいしい。竹内さんもすっかり気に入ったよう。

ソ連のガイドさんは、しきりに日本の洋服のことを聞き、いくらくらいすると尋ね、日本の服は安いと感心する。

ホテルには外国人専用の土産品店(ベリョースカ)があり、ドルか日本円でしか買えない。

昼食では日本人どうしの会話がはずむ。

「もっといてもいいなあ。ひと夏、このホテルで仕事をしたらいいだろうね」と、竹内好もハバロフスクのホテルがすっかり気に入ったようだ。

しかし、日程の都合がある。一行はハバロフスク空港へ。

びっくりしたのは空港のトイレだった。

女性用のトイレにはいると、扉もついたてもなく、ロシア女たちがずらりとしゃがんで、勢いよく用を足している。百合子も隣にならってしゃがんだ。戻ってから夫の泰淳に話すと、「そりゃ男便所とまちがえたんだ」と苦笑するが、まちがえようがなかった。

飛行機がとびたつ。3時間ほど飛んで、急に高度が下がると、雲のあいだから、高い山に囲まれたバイカル湖がみえた。イルクーツクに到着する。

イルクーツクは空港の外にでず、1時間の乗り継ぎでノボシビリスクに。時差があるので空港を降りるたびに、時計の針を戻す。

地理にくわしい大阪の島さんがノボシビリスクとは新しいシベリアという意味だと説明してくれる。

〈ぼんやりと聞き流していた私は、少し経ってはっと驚く。

「ここシベリアなんですか!」

「ここシベリアなんですかあッて──奥さん、ここどこだと思ってました?」

「どこって──ロシアだとは思ってましたけど。まさかシベリアだとは思っていませんでした。〉

これも大笑い。

40年も前、昭和のはじめにロシアに来たことがあるという銭高老人は、「こんなところに大きな町作りよって──えらい国じゃあ。ロッシャはえらい国じゃ」、「わしゃ、よう知っとる。前からよう知っとった。わしゃ、よう知っとんたんじゃ。ロッシャはえらい国じゃ」と、しきりにロシアの発展ぶりに感心する。

こんなふうに珍道中はつづいていく。

吉本隆明とマルクスについて(3) [われらの時代]

吉本はマルクス(1818〜1883)の伝記をコンパクトにまとめた「マルクス伝」を書いている。ことこまかに紹介するわけにはいかないが、いくつか感ずることを記しておこう。

まずは若き日のマルクスだ。

ドイツでの大学教授の道を断たれたマルクスは、評論家として生きていく道を選び、雑誌や新聞に論考を書きはじめた。パリで結婚する。だが、前途には貧窮生活が待っていた。

1845年春、マルクスはパリを追放され、ブリュッセルに滞在する。このときエンゲルスと出会い、ふたりで『ドイツ・イデオロギー』を執筆する。共産主義は世界市場の広がりを前提とした、自由な個人にもとづく国際的かつ現実的、永続的な運動だと論じた。

マルクスのところには、亡命者や社会主義者が集まっていた。1847年には共産主義同盟が結成され、マルクスはブリュッセル支部、エンゲルスはパリ支部の責任者となる。

亡命者集団によるうんざりするような政治論争のなかで、プルードンやバクーニンのグループとの対立が激しくなる。それはのちのちまで尾をひくことになる。

1848年、フランスで二月革命が発生する。その直前、マルクスは共産主義者同盟の依頼を受け、「共産党宣言」を執筆する。

宣言により、じっさいに共産党が生まれたわけではなかった。しかし、ともかくも大風呂敷ながら共産主義をめざす政党の綱領がかかげられたのである。

共産主義者同盟は「階級なき、私的所有なき新しい社会」をめざした。共産主義は当時の道徳的、温情的な社会主義とみずからを区別するために掲げられた標語だった。

武力による革命をめざしたわけではない。私有財産の否定を主張したわけでもない。貴族やブルジョアが財産を独り占めする社会を終わりにしようと唱えていたにすぎない。目標は国家間の戦争に明け暮れることのない、万国の労働者のための政権をつくることだった。

共産主義者同盟は1848年の革命にほとんど何の役割もはたしていない。パリでは2月に労働者と学生が蜂起し、国王ルイフィリップが亡命し、臨時政府がつくられた。ウィーンでも蜂起があり、ベルリンでもデモが拡大する。しかし、革命はその後、急速に敗北に向かう。フランスではルイナポレオン・ボナパルト(のちのナポレオン3世)が政権を握り、労働者団体の弾圧に転じる。ドイツの各都市でも戒厳令が敷かれ、プロイセン軍が共和制を求める反政府集団を打ち砕いた。

1848年の革命は挫折のうちに幕を閉じ、そのあと、反動の嵐が吹きすさんだ。マルクスはケルンで『新ライン新聞』を発行し、民主化に向けての論陣を張っていたが、身辺があやうくなる。そこでパリに向かうが、ここにもすでに司直の手が伸び、家族とともに1849年8月にロンドンに亡命する。

ロンドンのマルクスは、ここで30年以上にわたり、時折、新聞に寄稿しながら、貧窮のうちに『資本論』にいたる研究をつづけることになる。

ロンドン生活でも、マルクスは労働者国際協会(第一インターナショナル)にかかわり、プルードン派やバクーニン派との対立に巻きこまれつづける。だが、『資本論』の執筆を怠ることはなかった。1867年9月にはハンブルクで『資本論』第1巻が発行された。

吉本は経済学にのめりこむ後期のマルクスにいささか不満をいだき、こう書いている。

〈わたしには、マルクスがかなり無造作に生産社会の究明へと全力を集中し、俗な言葉でいえば、経済学の批判としての経済学にこっていたことが不思議なことのようにおもわれる。たえず法・国家哲学との関連をおもいえがきながら、経済学的な範疇にのめりこむといった用意は、それほど周到になされていない。文字どおりかれは経済学へとのめり込んでゆくように思われる。〉

後世の吉本がこうぼやくのは、マルクスがのちのロシア的改訂を許さぬような、すなわちソ連や中国などの「社会主義」国家の誕生をはばむような政治哲学を残しておいてくれたらなあという思いからである。だが、マルクスには、そうした思わぬ未来予測図はえがけなかったにちがいない。

マルクスが資本の研究にのめりこんだのは、これまで歴史上にはない新しい時代を資本がつくりあげていくダイナミズムに対抗しようと思いながらも、その構造を分析する仕事がおもしろくて仕方なかったためである。

1870年には普仏戦争が勃発した。ナポレオン3世はとらえられ、パリでは臨時政府が発足する。だが、プロイセン軍がパリを取り囲むと、臨時政府はボルドーに撤退、そのときパリ市民が蜂起し、パリ・コミューンが誕生した。最初、蜂起に反対していたマルクスは、コミューン支持に転じた。ところが、プロイセンと和平協定を結んだ臨時政府のティエールは、軍を動員してパリを包囲し、徹底的にコミューンをつぶした。残虐をいとわぬ激しい弾圧が待っていた。

マルクスは挫折したパリ・コミューンを愛惜しながら、共産主義にいたる道筋を定式化しようとも試みた。すなわち、権力の掌握、プロレタリア独裁、そして労働に応じた分配をおこなう社会主義、最後に欲求に応じた分配をおこなう共産主義。

その構想の実現は長い道のりになることが予想された。革命はけっして絵空事ではなかった。しかし、この時点で、労働者政権が生まれる可能性はきわめて低かったといわねばならない。

スターリニズムは、マルクスのこの公式を形式だけ受けいれ、一党独裁を正当化することになる。そのもとでは、資本家ならぬ党官僚のもとでの疎外された労働、思想統制、反対派弾圧、経済的自由のない配給制度がつづくことになる。

パリ・コミューンの敗北後、マルクスの健康は次第に衰えていく。それでも、マルクスは1883年になくなるまで『資本論』の続稿を書きつづけた。

マルクスの全思索のなかで『資本論』をどうとらえればよいのか、吉本はこう書いている。

〈『経済学と哲学にかんする手稿』[「経哲草稿」]が、市民社会の内部構造としての経済学の範疇をとりあつかったものとすれば、『資本論』は、人類の生産社会の歴史的発展段階としての資本制社会を、資本と労働との総過程としてあつかったものといえる。『経済学と哲学にかんする手稿』がマルクスの〈自然〉哲学のうえに構成されたものとすれば、『資本論』は、生産社会の発展段階を〈自然〉史の過程とみなすという哲学のうえに構成されている。〉

マルクスは生産社会としての資本制社会を、人類の自然史の発展過程、言い換えれば歴史としてとらえた、というのが『資本論』にたいする吉本の見方である。いっぽう、吉本には、残された仕事は、幻想としての国家の原理を始原的に解き明かすことだと思われた。

ここでコメントを加えるなら、生産は消費のためにおこなわれるのだから、生産社会は消費社会でもある。世界史において、商品は古くから存在するが、資本システムはせいぜいいまから600年ほど前に定着したにすぎない。マルクスは、人類の長い歴史のなかで、資本制が永遠につづくわけがないと考えていた。

そのいっぽう、資本システムは、それが意味をもつかぎり発展しつづけると考えることもできる。資本の本性とは、マルクスの概念でいえば剰余価値、つまり利潤を求めて自己運動する貨幣の流動性にほかならない。

貨幣の実体を担うのは商品なのだから、資本システムは無限ともみえる商品の開発と集積、消費がどこまでも拡大することによってしか存続することができない。

その資本システムを支えているのが、資本家と労働者であることはいうまでもない。資本家と労働者は、資本と労働を体現した存在であって、その実態は経済発展とともに姿を変えていく。とりわけ、現代においては、国家の果たす経済的役割が大きくなってくる。

マルクスはもちろんのこと、吉本も資本システムの終わりを知ることはなかった。資本システムに抵抗した「社会主義」国家の試みは、20世紀の資本システムの発展を前にして、かえってその醜悪な姿をさらけだすにいたった。ソ連崩壊を目にした吉本が消費社会論を展開することで、資本システムの現在をとらえ直そうとした気持ちはわかるような気がする。

吉本のマルクスへの敬愛は、終生やむことがなかった。以下の一文は、吉本によるマルクスへの弔辞として読むこともできる。

〈かれが、幻想性、観念性の一般理論に『ヘーゲル法哲学批判』以後あまりかかわっていないことを嘆くひつようはない。その余の時間を、かれは共産主義者同盟、国際労働者協会(インターナショナル)の隔絶した頭脳としてついやした。かれの体験したものは、亡命者団体の挫折したすがたであり、パリ・コミューンの敗北に象徴される西欧の労働者の運動の敗北であった。そのたびごとに、挫折した戦士たちの世話をやき、相談役となり、また頭脳となり、そのことにより当の挫折者からの反感と中傷を一身に浴びた。全欧州の官憲はかれを敵視した。しかし、かれは孤立のなかでもくじけることなく、研究に没頭した。よく生き場所と死に場所をしっていたし、生活を貧困のうちで愉しむこともしっていた。その総合的な力量においてかれに匹敵する思想家を人類が見出すことは、いまでも、これからも困難であろう。〉

吉本隆明とマルクスについて(2) [われらの時代]

マルクスの政治哲学について、吉本隆明はこう書いている。

〈政治過程の考察が、幻想性(正確にいえば幻想性の外化)の考察であるように、政治についての学は、幻想性についての学のひとつである。幻想性の外化は人間にとってまず宗教の意識となってあらわれた。宗教の意識は、漠然とした自然への畏怖にはじまり、自然崇拝や偶像信仰や汎神論をへて一神教の神学にまで結晶する。マルクスの政治哲学が成立する過程も、この一般的な原則のほかにたつものではなかっった。宗教から法へ、法から国家の実体へとくだる道が、マルクスがたどった政治哲学の道であった。〉

宗教、法、国家はマルクスにおいては幻想性の領域として把握される。人が直接間接に自然とかかわりをもつ経済社会の発展が、いわば自然史的過程であるのになのにたいして、宗教、法、国家は、経済の営みを通じて、類としての人が幻想として生みだしたものだ。

マルクスのこの発想を吉本は受け継ぎ、それがのちに『共同幻想論』などの著作となるのはいうまでもない。そこでは人は幻想をもつ動物であること、そして、幻想の幻想たるゆえんを知ることが、いまを見すえる鍵になってくることが語られるだろう。

宇宙が自分(自己意識)を包むというのがギリシャの自然哲学の発想だとすれば、神が自分(自己意識)を包むというのがヘブライ宗教のとらえ方だった。

「神は、人間が自己意識を無限であり、至上であるとかんがえる意識の対象化されたもので、もともと人間の自己意識のなかにしか住んでいない」と吉本はいう。

つまり、人間はみずからの幻想によって神をつくりだしたといえる。にもかかわらず、人はその神によってつくられ、守られ、救われると意識する幻想のなかに生きているのだ。ここにも疎外(外化と内化)の関係がみられる。人はみずからの桎梏を克服するために神をつくりだし、神のもとにはじめて人としての自己意識をもつというように。

その考えをはっきり打ちだしたのはフォイエルバッハだが、マルクスはフォイエルバッハの考え方を拡張しながら、ユダヤ人や法や国家の問題を論じることになる。

「ユダヤ人問題」についてのマルクスの主張は明快である。マルクスの師、ブルーノ・バウアーが、改宗しないユダヤ人には政治的権利をあたえるべきではないとしたのにたいし、マルクスは人間は宗教的アイデンティティにかかわらず、政治的権利をあたえられるべきだと反論した。

この評論によって、マルクスは師のバウアーと訣別することになるが、いまとなってはどちらの主張が正しかったかは明白だろう。マルクスが宗教の自由を認めていたこと、言い換えれば政治による宗教の抑圧や選別を否定していた点は認識しておく必要がある。それは宗教を否定する一般のマルクス主義的見解とは異なっていた。

マルクスが批判していたのは、むしろ神学的な国家だといえるだろう。キリスト教国家はユダヤ教を排斥する。しかし、問題はキリスト教を国教として保護することではなく、キリスト教もユダヤ教も同じく個人の信仰として認めることなのだった。

さらに吉本によれば、マルクスはフォイエルバッハを正確に読みこむことによって、「〈宗教〉は、政治的な共同体がまだ整っていない段階では、自己を至上のものとかんがえる人間の自己意識の表象であるが、政治的な共同体が整備された近代国家では、〈法〉を至上物とかんがえる人間の自己意識の表象となってあらわれる」という認識をもつに至った。

法と宗教が一体となっていた共同体から、法と宗教が分離し、近代国家が生まれるのだ。

その段階で登場するのが、偉大なヘーゲルの法哲学だった。

ヘーゲルは国家が現実的理念(たとえばキリスト教)によってつくられると考えたが、マルクスはそうではないと主張した。

吉本によれば、マルクスは近代における「政治的国家というものは、〈家族〉という人間の自然的な基礎と、〈市民社会〉という人工的な基礎が、自己自身を〈国家〉にまで疎外する」ことによって生まれた、ととらえた。この段階で、市民社会というのはまだ早いかもしれない。とはいえ、国家は家族や社会のなかから、その桎梏を解決するために、それにおおいかぶさるかたちで登場し、家族や市民社会を統制する存在となる。それを実体的に支えるのが法であり、官僚ということになる。

ここで重要なのは、吉本のとらえるマルクスが、神が人の自己意識を疎外(外化)することによって生まれるように、法や国家は家族や社会を疎外(外化)することによって生まれるととらえていることである。

逆にいえば、そのことは、家族が家族となるのは、社会や法や国家が生みだされることによってだということを意味する。

原初的には、家族はそれ自体がいわば社会であり法であり国家だった。しかし、社会が生まれることによって、人は職業をもつようになり、国家が生まれることによって、人は法に支配されるようになり、それによって近代家族が形成されることになる。

家族は社会や国家と区別され、そのことによって、外に開かれた内なる家族へと転化する。こうして近代家族が生まれる。外化による内化、これがほんらいの疎外の意味だ。

そのことは市民社会も同じである。もともと社会と国家は、分化することのない同一の集合体だった。ところが、社会が国家を疎外(外化)し、国家が生まれると、社会は国家と区別され、市民社会へと発展していく。市民社会の内化がはじまるといってもよい。

自然哲学でとらえられた疎外、すなわち人間と自然の分離と連関は、こうして人間共同体内部にも適用される。疎外(外化と内化のプロセス)がはたらくことによって、家族は社会を生みだし、社会は国家を生みだし、そのことによって、家族は家族となり、社会は社会となり、国家は国家となっていく。

こうして、人は家庭生活と社会生活と国家(政治)生活の三重の生活を同時に営むようになる。

家族と社会と国家の関係は、かならずしも融和的ではない。それは外化と内化をともなう疎外関係である以上、けっして完成にはいきつかず、必然的に桎梏や摩擦をはらむものとなる。

いわゆる「経哲草稿」で、マルクスは市民社会における疎外は、資本家と労働者の対極化となってあらわれる、ととらえていた。吉本の考え方を拡張すれば、ここでもマルクスのとらえ方は独特の位相をもつことになるはずだ。

人間と自然との疎外関係をもってすれば、市民社会においては労働する人間、すなわちプロレタリアートが社会の基底になることはいうまでもないだろう。

このとき労働者は対象的世界と疎外関係にはいるが、それは同時に資本家を外化させていくことになる。なぜなら、労働者によってつくられた加工自然物は他者によって消費されねばならず、資本家によって媒介されねばならないからである。

市民社会においては、社会生活が生産活動と消費活動の二重性の形態をとってあらわれる。

市民社会は資本主義社会の内実をもつようになる。労働者は資本家がいなければ労働者たりえないし、資本家は労働者がいなければ資本家たりえないというのが、資本主義社会における本質的な疎外関係である。

資本主義社会においては、商品をつくりだすのは労働者なのに、商品を所有するのは資本家である。労働者は商品を所有する資本家の意思にしたがい、みずからも神をあがめるように商品をつくりだすことに懸命になる。それがまさに疎外された労働にほかならないことを、労働者は自覚するようになる。

それが桎梏と感じられるときに、はるかに遠く共産主義が遠望される。マルクスにとっては、道徳主義や温情主義、管理主義にもとづく当時の社会主義が、根本的な解決をもたらすとは思えなかった。

だが、共産主義は実現にはほど遠い夢にすぎない。当面の目標は、自由で民主的な労働者のための国家をつくることだ。それがマルクスにとっての革命だった。19世紀半ばから後半にかけて、それはけっして絵空事ではなかった。

吉本がマルクスに添って問うのは、人びとが疎外された労働を強いられている「社会の歴史的現存性」についてである。

吉本はいう。

「なぜ、愚劣な社会が国家として現存し、たれにでもわかる愚劣な人物たちが牛耳っているこの社会は滅びないのか?」

ほんとうにあのころ、「われら」もそう思っていた。それは日本やアメリカばかりでなく、ソ連や中国にもいだいていた素朴ともいえる感情だった。

吉本のマルクス論、さらにつづく。

吉本隆明とマルクスについて(1) [われらの時代]

吉本隆明は1964年にマルクスについての重要な論考を立て続けに2つ書いている。それが「マルクス紀行」と「マルクス伝」として知られるもので、ともに1969年に発行された『吉本隆明全著作集』12(勁草書房)に収録されている。

ぼくはたぶん早稲田の文献堂で、翌年安くなったこの本を買いこみ、この巻に収録された「丸山真男論」とマルクス論をかじりついて読んだはずだ。たいして理解したとは思えないのだが、あのころは目を開かれる思いがした。

「丸山真男論」で印象的だったのは、吉本のインテリ嫌い、エリート嫌い、進歩派嫌い、西洋主義嫌い、啓蒙主義嫌い、口先民主主義嫌い、スターリニズム嫌いが際立っていたことだ。このあたりの大衆感覚が「われら」にもっとも受けたところだったかもしれない。

ただし、悪影響がなかったわけではない。相手の本をろくに読まないまま、吉本の批判するインテリを無視したり罵倒したりする悪習慣を身につけたことである。だが、それは吉本の責任ではなかった。吉本を飛ばし読みする「われら」がまちがっていたのだ。

吉本自身は大衆感覚にもとづいて、真剣に相手の著作と向きあっている。それは「丸山真男論」でも同じだった。丸山が紋切り型のマルクス主義にはない知的ダイナミズムをもって、日本の政治体制と政治思想を分析した功績は認めている。

吉本からみれば、丸山にはインテリ特有の大衆嫌悪があり、大衆はあくまでも啓蒙されるべき存在として位置づけられているという。丸山は大衆の存在様式を把握しようとしていない。そうした大衆の存在様式が国家を支えていることにも無自覚である。西洋流の自分の頭だけで、日本の近代国家を理解し、それを批判している。ぼくは、そんなふうに吉本の丸山批判を受け止めていた。

丸山の代表作『日本政治思想史研究』についても、吉本の批判はむずかしい内容はともかくとして、適切と思わざるをえなかった。

丸山は江戸時代の儒教に新境地を開いた荻生徂徠のうちに、修身の学問とは異なる政治学の端緒をみたが、はたしてそれは徂徠を正しくとらえたものか、吉本は疑っている。さらに吉本によれば、朱子学の解体と儒教の刷新という面では、徂徠よりも伊藤仁斎のほうが政治主義から遠いぶん、思想の深みに達しているという。これもなんとなくわかるような気がした。

丸山のファシズム論に、ファシズムとは何かが規定されていないことも吉本は指摘している。ファシズムとは侵略的・排外的な戦時下の国家主義的な大衆動員・統制体制を意味するといってよいが、丸山はそういうとらえ方をしなかった。ファシズムとは社会的な落伍者やあふれ者による、進歩勢力にたいする終わることのない反革命だという。これによって、丸山はいわば悪のファシズムにたいして善の民主主義を対峙させたのである。

いっぽう、吉本はファシズムはスターリニズムの変態だと論じた。したがって、より根源の問題はスターリニズムにある。スターリニズムとは何か。それはスターリン個人の名による独裁や反対派の粛清を指すわけではない。

吉本によれば、「[スターリニズムとは]そのレーニン的な『前衛』論が必然的なダイナミズムによって『前衛』主義にまで抽出する過程で、人民的な志向の核と必然的に矛盾するまで閉じられていく政治的な実体をさしている」。

例によって、むずかしい言い方だが、要するにスターリニズムとは前衛党の思想と行動がもたらす全体主義のことなのである。だが、丸山のスターリニズム批判はファシズム批判と同様、せいぜいスターリンへの個人崇拝を批判しながら、党員の最高権威への同調傾向を指摘するにとどまってしまう。これにたいし、プロレタリア独裁をかかげる共産党の存在とその思想自体が問題なのだ、と吉本は考えている。少なくとも、ぼくはそう受け止めていた。

そんなふうに考える吉本のマルクス理解が、とりわけロシア経由の公式的なマルクス教科書と大きく異なっていることはとうぜん予想できた。そこで、「われら」は、マルクスが思想としてなぜ評価されなければならないかを熱っぽく語る吉本と遭遇することになった。

あのころ、「われら」にとってのマルクスは、思想的には吉本隆明を通じて、経済学的には宇野弘蔵を通じて発現したといってもよいだろう。

吉本は初期マルクスをとりわけ高く評価している。それは「デモクリトスとエピクロスの自然哲学の相違について」、「ユダヤ人問題に寄せて」、「ヘーゲル法哲学批判」『経済学・哲学草稿』を執筆する24歳から27歳にかけてのマルクスである。ここに吉本は初源としてのマルクスをみた。それは自然哲学、宗教論、国家論、経済学によって、理論的に世界を把握する方法を築こうとしているマルクスだった。

興味深いのは、吉本が最初にひかれたのがマルクスの自然哲学だったということである。「デモクリトスとエピクロスの自然哲学」は、マルクスがイエナ大学に提出した学位論文だ。当時ドイツの哲学青年は、その多くがヘーゲル哲学を克服するために、キリスト教を相対化することにのめりこんでいたが、マルクスがテーマに取りあげたのは、意外なことにギリシャ後期の哲学だった。

紀元前5世紀に活躍したデモクリトスは、万物の根源は原子だと主張し、神のような超自然的な存在を引き合いにだすことなく、宇宙の成り立ちを説明しようとした。

吉本によるまとめを簡略化して示すと、デモクリトスの哲学は次の4つの原則を基本にしている。[]内はぼくの感想である。

1、すべての要素は〈充てるもの〉と〈空なるもの〉、すなわち〈有るもの〉と〈有らぬもの〉からなっている。[有と無]

2、世界は大きな空虚へ運ばれて渦巻をつくり、相互に衝突し、回転しているうちに、軽いものは外側の空虚へ、残りは球体をつくり物体を包んだ膜のようなものとして分離する。[まるで宇宙の成り立ち]

3、すべての事物はこのような渦流から必然的に成長する。[人間は宇宙のかけらからできている]

4、認識には視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚など知覚による〈闇[かりそめ]のもの〉と、思惟による〈真性のもの〉とがある。

ギリシャの自然哲学にこういう原子論にもとづく宇宙論と人間論がみられるのは、たしかにおもしろい。

デモクリトスの孫弟子で紀元前4世紀に活躍したエピクロスは、思惟よりも感覚を重視した。有として存在する世界は感覚によって把握されるというわけだ。

さらに人の感覚を形成する霊魂は身体とともに作動し、それはきわめてもろい原子の集合[器官]から成り立っているというのが、エピクロスのとらえ方だった。霊魂は風のような物体で、身体に囲まれており、人が死ぬと発散してしまい、それゆえ人は何も感じることができなくなる。加えていうなら、エピクロス主義には、神に頼ることなく、死への恐怖を克服することができたら、人は幸せに生きていけるという発想がひそんでいた。

ヘーゲル哲学を克服しようとしたマルクスがデモクリトスとエピクロスにひかれたというのは、わかるような気がする。

だが、マルクスはデモクリトスとエピクロスから、人は宇宙のかけらからできているという哲学を取りだしたかったわけではない。マルクスがエピクロスを評価したのは、かれが物質と関係性をもつ感覚の源泉を、霊魂とそれが宿る身体に求めていたためだ、と吉本はいう。

〈この素朴なエピクロスのアトミスムは、マルクスの〈自然〉哲学における〈疎外〉に、おおきな影響をあたえた。もっと端的に人間の動物とちがう普遍性は、自然を人間の〈非有機的身体〉とさせうることにあり、そのことによって人間は自然の〈有機的自然〉に転化するほかはないという〈疎外〉観は、語彙そのものからすでに、ギリシア初期〈自然〉哲学、とくにエピクロスのものである。〉

ここでは「疎外」という独特の哲学概念が用いられている。日本語の疎外は、うとんじられる、のけものにされるといった心理的・情緒的な用語だが、哲学でいう「疎外」とは、自分から離れてほかのものになってしまうことと理解したほうがよいだろう。翻訳はむずかしい。「外化」といったほうが正確かもしれない。

人は自然のなかで生きざるをえない。しかし、感覚を有するようになった人間は、自然をみずからの身体の延長にある感得すべき対象(非有機的身体)ととらえるようになる。そのことによって、人間は自然から相対的に切り離された生命体(有機的自然)としてみずからを意識するようになる。

ここに人間と自然との区別と連関が生じるようになるというのが、自然哲学でいう「疎外」なのである。人はこうした疎外のなかで生きるほかなく、疎外のなかから意識を発達させるようになる。

こうして、吉本によれば「感覚にうつった自然も、おなじように人間の感覚的な自然となる。〈意識〉も、自己にとっての意識という特質から、自然を意識においてとらえるやいなや、意識は自然の意識として存在するというように[なる]」。

マルクスはエピクロスの「死」にたいする考え方にこだわっている。エピクロスは死はこわくないという。「なぜかといえば、われわれが存するかぎり、死は現に存せず、死が現に存するときには、もはやわれわれは存しないからである」。死は人を自然に送り返すだけのことである。そして、自然のなかから、また人が生まれる。

これにたいし、マルクスはエピクロスが人間を個々の人形(ひとがた)のようにとらえているとして、批判する。人間にとっての死は、自分と他人の関係としてあらわれる。つまり、人の死は、かならず関係する他人に影響をあたえるのであって、その点、人は類的な存在なのである。人の死は類的存在としての人に疎外をもたらす。

人は自分を自然的存在から区別することを知っており、自己を自己意識によって対象化することができる。それは動物も同じである。だが、人と動物のちがいは、人が種族という抽象的な共通性を自覚していることだ。有機的自然としての人が、非有機的身体としての自然と相互に連関・対立しあう疎外関係を有するという関係性は、個によって築かれるわけではない。類としての人と自然のかかわりこそが、疎外の本質なのだ。そして、こうした疎外関係を有することが、類としての人に宗教や国家、経済といったシステムを築かせていく起動力になっていく。

ぼくはあのころ吉本のマルクスからそんなメッセージを受け取り、なんだか世の中がすこしわかったような気がしたものだ。

吉本のマルクス論、もうすこしつづく。