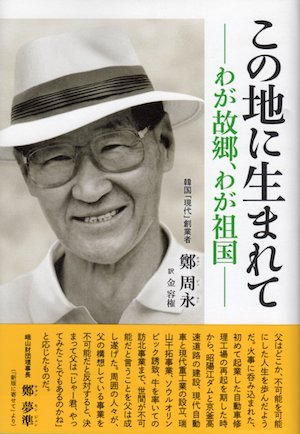

鄭周永『この地に生まれて』(金容権訳)を読む(1) [本]

鄭周永(チョン・ジュヨン、1915〜2001)は、一代で韓国の現代(ヒョンデ)財閥をつくりあげた。本書はその自伝である。

時代の流れは激しく、現在、現代財閥はばらばらになってしまったが、それでも鄭周永が韓国の経済発展に大きく貢献したことはまちがいない。

鄭周永は日本でいえば、田中角栄に似た人物である。学歴は普通学校(小学校)だけで、貧しい村を飛び出して、建設業で財を築いた。大統領に挑戦したという点では、政治にも興味をもっていた。だが、主に力を注いだのは、実業界である。その波乱万丈の物語は、じつにおもしろい。それだけではない。実業界で生き抜くための厳しさや知恵を教えてくれるだろう。

両親は働き者だった。朝から晩まで黙々とはたらいていた。それでも村の家はいつも貧しく、食べるのが精一杯だった。

父は長男である著者に家を継いでもらいたかったらしいが、当の本人は小学校を卒業して、家の仕事を手伝ううちに、都会に出てはたらいてみたいという思いを募らせていた。その結果、3度家出して、その都度連れ戻されたというのだから、その決意は固かったのだ。そして、満17歳の4度目の家出で、著者はついに村からの脱出を果たした。

ソウルでの暮らしは苦労の連続だった。当時はまだ日本が朝鮮を支配していた時代である。日雇いから住み込みまで、お金をもらえるなら何でもやった。建築現場の作業や工場の雑用係や見習いまで、あらゆる仕事を黙々とこなした。だが、さすがに、このままでは先がないと思うようになった。

そんなとき見つけたのが、米屋での配達の仕事だった。米1俵の月給をもらえるというので、喜びがこみあげてきたという。すごいのは、命じられるままに米や雑穀を配達しただけで仕事をおしまいにしなかったことである。朝早く起きて、店の前をきれいに掃除し、倉庫の商品を仕分けし、帳簿をきちんと整理することまでやって、懸命にはたらいた。

店主はこの若者がすっかり気にいった。こうして暖簾分けしてもらうかたちで、22歳の冬、東大門市場に近い場所に、自分の店をもつことができたのだ。故郷を出てから5年目のことだった。この店を「京一商会」と名づけたのは、ソウルで一番の米屋になるという思いからだったという。

著者は持ち前の熱心さで大口顧客を開拓した。商売は日増しに繁盛し、金も貯まった。しかし、2年後、日中戦争が激しくなり、戦時体制下で米が配給制になってしまうと、米屋もあがったりになってしまう。

新しい商売を見つけなければならなかった。そこで、目をつけたのが、売りに出ていた自動車修理工場だった。米屋から自動車修理屋へという変身がまたすごい。自動車は好きだったかもしれないが、本人は自動車のことをよく知っているわけではなかった。たまたま知り合いに自動車の技術者がいただけのことである。

しかし、持ち前のカンで、手持ちの資金に高利貸からの借金を合わせて、修理工場を買い入れた。幸い、友人の技術者がよく働いてくれて、商売は順調に動きはじめた。ところが、である。仕事をはじめて、ひと月足らずで工場から出火し、預かっていた車も焼け、大きな借金をかかえてしまったのだ。

だが、これで終わらなかった。まだ若かったこともあるだろう。土下座して頼むと、なぜか高利貸は著者を見込んで、ふたたび金を貸してくれた。その金で、自動車修理工場をつくった。1940年5月のことである。

無許可の工場だったが、警察は何とか目こぼししてくれた。あっというまに修理が終わるのが評判になって、工場には次々と故障車が押し寄せた。

こうして朝から晩まではたらいたこともあって、おもしろいように金が貯まり、借金も返すことができた。ところが、そこに朝鮮総督府から横槍がはいった。太平洋戦争がはじまっていた。工場は無理やり合併させられ、会社は人の手に移ってしまう。

ここでやけをおこさないのが、著者のえらいところである。また別の仕事を見つけたのだ。今度は運送業である。

鎮南浦には精錬所があり、原料の鉱石は黄海道の笏洞鉱山から運ばれていた。そこで、鉱山から平壌の船着き場まで自動車で運搬する仕事を請け負ったのだ。

日本人の管理者からはさんざん意地悪をされた。それでも2年以上はこの仕事をつづけたという。それをやめたとたん、日本は戦争に敗れ、鉱山の日本人たちはソ連軍に連行されていった。

ひょっとしたら自分もシベリア送りになっていたかもしれないと思うと、何が幸いになるかわからない、と著者は書いている。

戦後は1年ほど無職だった。1946年になると、米軍政庁が日本人の資産を払い下げるという話を小耳にはさむ。さっそくソウル市草洞の200坪ほどの土地を買い取り、そこに「現代自動車工業社」の看板をかかげた。

自動車修理の会社だった。従業員は10人。これが現代財閥の発祥となった。

創業当時は米軍や役所の仕事がほとんどだった。そのうち建設の仕事のほうがもうかるという話を聞いた。そこで、自動車修理工場の建物に「現代土建社」という看板もつけ加えて、建設の仕事もやりはじめた。当初は米軍宿舎の新築や改修が主な仕事だった。もうけもたいしたことはなかったという。

1950年1月には、ふたつの会社を合併して、「現代建設」という名前にして、会社を南大門近くに移した。うまく大口の受注をとれば、建設はもうかるという実感をつかんでいた。

その矢先に朝鮮戦争がはじまる。著者は命からがらソウルを逃げだし、ようやく釜山にたどりついた。釜山で目にした政治家や軍人の姿には、あきれるほかなかった。しかし、米軍関係では、建設の仕事は山のようにあったのだ。

著者は米軍の仮設宿舎を造る仕事を請け負う。米軍が移動するとともに仕事は次々とはいった。国連軍がソウルを奪還したときは、ソウル大学の校舎を改造して、米軍司令部に造り替える工事も請け負った。だが、中国軍が参戦して、ふたたびソウルが陥落すると、家族、従業員ともどもまたも釜山に逃げだした。

2カ月後、ソウルが奪還される。ソウルに戻ると、仕事も増えてきた。現代建設はそのころ韓国で米軍が発注する工事をほとんど独占していたという。

1953年7月に朝鮮戦争休戦協定が結ばれ、米軍が撤退すると、現代建設の仕事は、政府関係のものが多くなった。最初に請け負ったのは、大邱と居昌(コチャン)を結ぶ高霊橋の復旧工事で、経験のない大工事のうえ、当時の猛烈なインフレのせいで、会社は大赤字を出し、あやうく倒産しそうになった。だが、このときの苦い経験が、その後の会社の発展に役立つことになる。

政府は現代建設を見捨てなかった。朝鮮戦争後は米国の援助資金で、復旧工事には事欠かなかったのだ。ダムや港湾、工場建設などを請け負って、会社は徐々に立ちなおっていく。米軍からは多くの建設機材を払い下げてもらった。

漢江人道橋の復旧工事も受注し、大きな利益を得ることができた。

韓国では、ふたたび駐韓米軍の増強がはじまっていた。現代建設は米軍から飛行場の滑走路舗装工事やドックの復旧工事を請け負う。そのさい著者はアメリカ式の仕様や品質管理などを学び、それをその後の企業経営に生かしている。

建設工事のたびにセメント不足を痛感した著者は、セメント会社の設立を計画する。だが、政府の許可がおりず、計画は頓挫。それでも、あきらめなかった。そうこうしているうちに朴政権が発足し、工場建設の許可がおりた。

現場主義が著者のモットーだという。時間の許すかぎり、たとえ日曜であっても、現場に足を運び、関係者を督励し、仕事の進展をチェックした。怠け者は嫌いだった。「適当主義で、各自に許された時間を大切にせず無駄に浪費するのは、愚かしい」という。

会社に怠け者はいらない、「本物の仕事人間」こそが韓国社会と国家の発展のために役立つというのが著者の信念だった。

「漢江の奇跡」がはじまろうとしていた。