マーシャル『経済学原理』 を読む(まとめ、その1) [商品世界論ノート]

1 はじめに

アルフレッド・マーシャル(1842-1924)はイギリスのロンドンで生まれ、マーチャント・テーラーズ・スクールをへて、ケンブリッジ大学に進んだ。父親はイングランド銀行の出納係をしていた。数学の才能に恵まれ、大学では倫理学を学び、徐々に経済学に興味をもちはじめたという。

1879年に『外国貿易と国内価値の純粋理論』、1882年に妻との共著『産業経済学』を公刊、1885年にケンブリッジ大学の政治経済学教授に就任する。

就任講演の一節はいまもよく知られている。

「経済学者は冷静な頭脳と温かい心を持たねばならない」

1881年から執筆をはじめた『経済学原理』は1890年に出版された。1908年に健康悪化のため教授職を退く。しかし、その後も経済学の研究をつづけた。アーサー・セシル・ピグーやジョン・メイナード・ケインズはかれの弟子である。

ケインズはマーシャルについて、『人物評伝』のなかで、こう書いている。

〈マーシャルは古来最初にして最大の、生粋の経済学者であり、初めてこの学科を、それ自身の基礎の上に立ち、科学的正確さにかけて物理学ないし生物学にも劣らぬ高い水準をもった別個の科学として樹立するために、その生涯を捧げた人であった。〉

『経済学原理』は原著で800ページ。1920年まで何度も改訂がなされた。馬場啓之助訳で1965年に東洋経済新報社から発行された日本語版は4分冊、合わせて約1300ページの大冊で、数学の付録もついている。

全6編の内訳は以下の通り。

第1編 予備的な考察

第2編 若干の基本的概念

第3編 欲望とその充足

第4編 生産要因 土地・労働・資本および組織

第5編 需要・供給および価値の一般的関係

第6編 国民所得の分配

マーシャル自身は1890年に出版された『経済学原理』を第1巻と考えていた。

予定していた第2巻、第3巻はついに刊行されることがなかった。

第2巻、第3巻は、産業と商業、金融の歴史と現状、それに将来について論じる予定になっていた。

その構想の一部は、1919年刊の『産業と貿易』、および1923年刊の『貨幣、信用、および商業』に結実している。

マーシャルは商品世界の仕組みを論述しようとした。自分の仕事をスミスやリカード、ミルの延長上にあると考えていた。

マーシャルの体系には国家という重要な要因が欠落しているが、のちに弟子のケインズは、その欠落を補う仕事をすることになる。

初版の序文で、マーシャルはこう書いている。

〈イギリスの伝統にしたがって、著者は経済学の職分は経済的事実を収集・整理・分析することであり、観察と経験から得た知識を応用して、種々な原因の短期および究極の結果はどうであろうかを判断することであるとの見解をとり、また経済学の法則は直説法で表示された諸傾向に関する命題であって、命令法による倫理的戒律ではないとの見解をとった。経済法則および推論は、良心および常識が実際的問題を解決し、生活の指針となるような規則をたてるにあたって活用すべき材料の一部にすぎないのである。〉

ここでは政治的主張や倫理的戒律に一歩距離を置く立場が表明されている。一見もっともな主張や、強い上からの命令によって、経済を動かそうとしても、経済が思いどおりにならないことが多いのは、経済には経済なりの仕組みがあるためだ、とマーシャルは考えている。

政治が経済に作用をおよぼそうとし、じっさいに作用をおよぼしたようにみえても、経済はその仕組みによって同時に反作用をもたらす。したがって、その仕組みを理解しないままに加えられた政治の作為は、長期的にはかえって災厄さえもたらすことがある。

マーシャルは、そのことをよく理解していたといえるだろう。

シュンペーターはマーシャルについて、『経済分析の歴史』のなかで、こんなふうに書いている。

〈読者はマーシャルにおいて、単に高性能の経済学の専門技術家、深遠な学識をもつ歴史家、説明的仮説の確乎たる形成者のみならず、なかんずく一個の偉大な経済学者そのものを看守されるであろう。経済理論の技法に関するかぎり、……彼は資本主義過程の動きをよく理解していた。ことに彼は、同時にみずからも実業家であった科学的経済学者を含めた、その他の科学的経済学者の多数そのものよりも、よりよくビジネス、ビジネス問題、およびビジネスマンを理解していた。彼は自らが定式化した以上にさえ深く経済生活の切実な有機的必然性をも感得していた。〉

シュンペーターが、とりわけ評価したのが『経済学原理』第5編の「需要・供給および価値の一般的関係」の考察である。同時にシュンペーターは、マーシャルの本質は、晩年の『産業と貿易』と『貨幣、信用、および商業』を抜きにしては把握できないとも述べている。

マーシャルにおいては、マルクスの把握とはことなる企業社会論、すなわち企業経営者やビジネスマン、消費者の理論が打ちだされているとみてよい。シュンペーターはそこにマーシャルの現代性をとらえたのだった。

日本では近代経済学の体系は、主としてワルラスとシュンペーターを通じて導入されたといわれる。そして、そのあとケインズの時代がつづいた。どちらかというとマーシャルはさほど読まれなかったのではないだろうか。

ぼくにとって、マーシャルの『原理』を読む目的は、商品世界の構造をより理解するためである。ここでいう商品世界とは、日常生活の基本が貨幣と商品によって成り立つようになった世界をさすとしておこう。端的にいうと、いまの世界では、おカネがないと暮らしていくのがむずかしくなっている。

商品は古代から存在する。だが、それはいわば特別なものであり、だれもが日常的に利用するものではなかった。人がものを売ったり買ったりして生計を立てるようになったのは、人類史のうえでは、ほんのこの300年のことだとみてよい。

言い換えれば、商品世界が成立するのは近代においてであり、その近代が本格的に幕を開けるのは19世紀になってからだ。しかも、ヨーロッパではじまった近代の波は、次第に全世界に押し寄せていった。

近代の定義がはっきりと確立されているかどうかは知らないが、たとえば歴史家のノーマン・デイヴィスが『ヨーロッパ』で示している記述にしたがって、近代の特徴をいくつか並べておくことにしよう。

ひとつは産業化である。産業化が進展するなかで、多くの人は農村を離れて、都会ではたらくようになった。さらに農業機械の発達は、労働人口の移動をうながすことになった。

新しい動力源が開発されたのも近代の特徴といえるだろう。最初は石炭、ついでガス、石油、のちに電気が動力源として利用されるようになった。

それはさまざまな技術と結びついて、機械化を進展させ、大きな建造物や大量の製品を生みだした。

交通機関や通信手段の発展も見逃せない。鉄道が建設され、道路や橋も整備され、郵便や電信なども普及していった。

産業面では鉄鋼業、綿工業、化学工業が発展し、外国貿易がさかんになった。

紙幣が広く流通し、銀行や信用組合、保険会社などの金融機関が増えていく。

だが、近代は不安定な時代でもあった。貧農は賃金労働者になり、消費者になったものの、失業の危機は常にそこにあった。資本家もまた不況の波をかぶると、倒産を免れることができなかった。

都会には人があふれるようになり、道路や水道、交通、街灯などの公共設備がつくられ、病院や警察などの公共機関も設置される。それと同時に、貧富の格差やスラム街の惨状、犯罪などの社会問題が浮上するようになった。

いっぽうで教育が普及し、大衆娯楽や観光旅行、スポーツ観戦などもはじまる。人びとはもはや無力な農民ではなく自由な市民になった。労働者のなかには階級意識が生まれ、新しく教育を受けた世代には国民意識が生まれた。

近代はけっして順調に進んだわけではない、とデイヴィスは書いている。

〈休むことなく前進する近代化の様相をつぶさに述べていくと、あたかもその道はなめらかで、進むべき方向もはっきりしていたような印象をあたえがちである。しかし多分その印象は間違っている。前進する地域は敵意に満ち、障害物が大きくたちはだかり、思いもよらない事件が絶えず起こった。〉

しかし、はっきり言えるのは、こうした近代化のダイナミズムを通じて、人びとにとっては貨幣が次第に経済生活の尺度となってきたことである。かつての貴族と農民に替わる中産階級と労働者階級の区別も、身分によってではなく、貨幣という尺度によってなされるようになった。

マーシャルが考察しようとしたのは、こうした近代における経済社会がどのような流れのなかにいとなまれているかということである。

マーシャルの研究は、むろん先人の業績を踏まえている。

たとえば、その代表作と思われるものを思いつくままに、ざっと並べてみよう。

アダム・スミス『国富論』1776年

デイヴィッド・リカード『経済学および課税の原理』1817年

トマス・マルサス『人口論』1798年、『経済学原理』1820年

ジョン・スチュアート・ミル『経済学原理』1848年

カール・マルクス『資本論』1867年

アルフレッド・マーシャル『経済学原理』1890年

そして、マーシャル以後も視野にいれるならば、われわれはマーシャルからも影響を受けたと思われる次のような著作もリストアップすべきだろう。

ジョン・M・ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』1936年

ヨーゼフ・シュンペーター『資本主義・社会主義・民主主義』1942年

フリードリヒ・ハイエク『隷従への道』1944年

この流れをみると、マーシャルはスミス、リカード、マルサス、ミル、そしてその後のケインズ、シュンペーター、ハイエクとつづく経済学の主流の中心となっていることがわかる。ここではマルクスだけが異質である。マルクスは終生、経済学批判の立場を貫いた。

経済学のこの流れを意識しながらマーシャルを読むのは、けっして容易な作業ではないし、ぼくのような素人にはとても無理だ。だが、ともに近代とは何かを考えつづけた経済学者の群像のひとりとして、いまマーシャルを読んでみることは、それなりに意味があると考えている。

2 経済の自由

『経済学原理』の「序論」で、マーシャルは「経済学は一面においては富の研究であるが、他の、より重要な側面においては人間の研究の一部なのである」と書いている。

経済が人の日常生活に与える影響はきわめて大きい。経済活動をいとなむなかで、人はみずからの性格や行動パターンをも形成していく。

所得に大小があるのはやむを得ないにしても、極度の貧困は「肉体的・知能的および道徳的な不健全さ」をもたらす、とマーシャルはいう。なぜ所得がちがうかはともかく、所得にちがいのある現実は認めなければならない。問題はしかし、極度の貧困が存在することであり、この問題は解決しなければならない。そうでないと、現在の経済の仕組みは維持できないだろうというのである。

マーシャルの思考の底流には、当時盛んになりつつあった社会主義運動にどう対応していくかという意識が存在していたとみてよいだろう。

〈過重に働かされ、教育は十分にうけられず、疲れはてて心労にさいなまれ、安静も閑暇もないために、[人が]その性能を十分に活用する機会をもちえないというようなことは、甘受してよいものではない。〉

貧困の研究は、経済学の大きな課題だ。

貧困はなくさなければならない。「すべての人々が、貧困の苦痛と過度に単調な労苦のもたらす沈滞的な気分から解放されて、文化的な生活を送る十分な機会」を与えられなければならない。

そのための条件をさぐることが経済学の目標のひとつだ、とマーシャルは断言する。

歴史的にみれば、現代の産業生活、言い換えれば生産、分配、消費のスタイルが定着するのは、近代以降に属する。アダム・スミスの時代も、まだ産業革命ははじまっておらず、産業は農業と手工業が中心だった。

現代の産業生活の特徴は、独立独歩と競争、共同と結合だ、とマーシャルは述べる。さらに「利己心ではなく、慎重さ」も見逃すわけにはいかないという。

共同体のきずなは弱まったかもしれないが、家族のきずなが強まり、見知らぬ他者にたいする差別が減り、同情が増してきたのも、現代の特徴である。人間が以前にくらべて無情冷酷になってきたという証拠は見当たらないとも述べている。

商取引についても、以前よりもはるかに「信頼にこたえようとする習慣と不正を退けようとする力」が強まった、とマーシャルは書いている。

貨幣の力がそれほど強くない古代のほうが、人は安楽に暮らしていたという説をマーシャルは信じない。人びとの生活状態は、現代のほうがよほどよくなっている。

競争を非難する人は多いが、競争があるからこそ、社会の活力と自発性が維持される。競争を規制すれば、一団の特権的な生産者が形成され、「有能なものがみずから新しい境遇を切り開いていこうとする自由を奪ってしまう」恐れがある。

近代にたいする認識は、マルクスとはおおいに異なる。マルクスにとって、近代社会とはブルジョワ社会にほかならならず、ここでは資本家階級が労働者階級を搾取する体制ができあがっている。こうしたブルジョワ社会は否定されねばならない。

マルクスは、労働者階級が権力を握り、生産者の自由なアソシエーションをつくるというビジョンを打ちだす。共産主義社会は階級がなく、私的所有のない(資産が労働者に還元される)平等な社会になると考えられていた。

マーシャルも共産主義の信条を知らないではない。しかし、それには否定的だった。共産主義者は、理想社会のもとでは人びとが私有財産を放棄し、だれもが社会全体の福祉のために全力を尽くしてはたらくと主張する。だが、宗教的熱意にかられた小集団はともかくとして、ふつうの人間が純粋に愛他的行動をとりつづけるのは、ほぼ不可能だ、とマーシャルは断言する。

むしろマーシャルが唱えるのは「経済の自由(Economic Freedom)」である。現代の産業生活を言いあらわすのに、これほど適切なことばはないと述べている。

経済の自由が確立されるまでには、長い歴史を要した。しかも、18世紀末に、産業と企業の自由が解き放たれた当初は、多くの弊害をともない、その改革は冷酷で、荒々しさをともなうものとなった。しかし、それはほんらいの経済の自由がとる姿ではない、とマーシャルはいう。

経済の自由は、「知性と決断力にとんだ精神が……忍耐強い勤労精神と結合」することによって花開く。そして「全国民が経済の自由の教説をうけいれるようになってはじめて新しい経済時代の夜明けが訪れた」のだ。身分制社会の時代は経済の自由がなかった。これにたいし、産業社会をリードする思想が経済の自由なのだ、とマーシャルはいう。

マーシャルは共産主義ではなく自由主義の立場をとると表明している。その自由主義社会のもとでは、個々の企業と家計が経済の自由をもち、競争しあいながらも、相互信頼の関係を築いていくという。

自由はやっかいな概念である。人は何をやっても許されるというのではない。法を守るかぎりにおいて、人は人権を認められ、自由に活動することができるというのが、近代における自由の概念だといってよい。信仰の自由、言論表現の自由も法によって保証されている。

加えて、マーシャルは経済活動の自由を唱えた。それは企業家やビジネスマンが、新たな商品展開を求めて、リスクや不確実性にいどむ自由である。労働者にだって仕事先を選んだり、変えたりする自由がある。

経済の自由は、とりわけリスクをともなう。法を犯すのはもちろん論外にせよ、資本や収入を失うというリスクがつきまとう。マーシャルが、経済の自由は競争の別名だといったのは、その意味である。経済の自由は経済のリスクと隣り合わせなのだ。

いっぽうマルクスに言わせれば、近代における自由は、ブルジョワ的自由にかぎられている。労働者は資本の意思に縛られ、無理な仕事、長時間労働を強いられているではないか。労働者は自由に労働力商品を売ることができる。だが、それはそうしなければ生きていけないからだ。生産手段から切り離されているという点で、労働者は自由なのだ。労働者にとっての自由はフリー、すなわち無産者であることを意味する。

マルクスは、プロレタリア独裁をへて、社会主義における労働に応じての分配、共産主義における欲求に応じての分配にいたる道を構想した。国家ないし集団による生産手段の所有も提案している。

問題は途中経過であるはずのプロレタリア独裁が共産党独裁と同義となり、それが固定され、教条化されてしまう可能性にマルクスが無自覚だったことである。

ほんらいプロレタリア独裁は、近代の価値観を前近代に引き戻すものではなく、それをさらに超近代のものへと前進させる手段であったはずだ。ところが、マルクス死後に発生したスターリニズムによる独裁は、法の下での自由と平等、集会・言論の自由、結社の自由、三権分立、民主主義、人権といった近代が獲得した諸権利を否定する方向へと逆走していく。

スターリニズムやファシズムといった国家社会主義(全体主義)は、反動的マルクス主義の二つの形態といってよいだろう。

晩年のマルクスは、「たしかなのは、ぼくがマルクス主義者ではないことだ」と嘆くようになっていた。ドイツのげすな社会主義者が自分の仕事を政治的に利用することをマルクスは恐れていた。とはいえ、マルクスにもプラトンと同じように独裁への無意識な願望がなかったとはいえない。

マーシャルのいう「経済の自由」も近代の産物である。それはブルジョワによる生産手段の独占を否定するマルクスにとっては、おそらくがまんのならない「自由」だったにちがいない。経済活動の自由は、ブルジョワの自由であって、プロレタリアートの抑圧をいっそう強めるイデオロギーにほかならないと憤慨しただろう。

マルクスが求めるのは、労働者の権利である。労働者は搾取されてはならない。長時間労働を強いられてはならない。労働者の人権は尊重されなければならない。

そこからさらに、マルクスは「労働力商品」そのものの否定をめざした。そのためには、労働者による生産手段の所有が実現されなければならない。企業や工場や農場は、そこで働く労働者のものだ。すると、とうぜん資本家は消えてなくなる。これを可能にするのは、プロレタリア階級による政治権力の掌握である。

だが、この論理にはどこか乱暴なところがある。最大の問題は、マーシャルのいう「経済の自由」が否定されていることだ。

人は法のもとで、商品を自由に生産(製造)し、販売(流通)し、購入(消費)することができる。人は私有財産をもつことができる。これが近代が獲得した「経済の自由」である。

この自由は自己決定権を意味し、したがって競争とリスクにさらされているが、アダム・スミスは、この利己心があることによって、経済の「見えざる手」がはたらくことを示したのだった。

マーシャルの主張には、中産階級寄りの視点がみられるかもしれない。しかし、マルクスが「経済の自由」を含む近代の諸権利を前提とし、それをむしろ発展させるかたちで、社会主義を構想していたら、現在われわれがいだくようになっている社会主義や共産主義のイメージも、ずいぶんことなっていたものとなっていただろう。だが、われわれがそれを自覚するのは、ロシア型マルクス主義、すなわちスターリニズムや毛沢東主義の崩壊をまのあたりにしてからだった。

その意味で、マーシャルの「経済の自由」は、経済の実際を知らなかった革命家マルクスの主張に警告を発するひとつの重要な概念だったといえるだろう。

商品、貨幣、資本、労働力の商品化、資本の回転と循環という方向に展開されるマルクスの『資本論』は、その根柢に商品世界の廃棄という動機を秘めていた。だれもが商品世界をあたりまえのように崇拝している。だが、それは歴史的につくられた社会関係にすぎず、それはいつか「自由な人びとの共同体」によって乗り越えられなければならない。マルクスはそんなふうに考えた。

商品、貨幣、資本のない共産主義をめざすというマルクスから生じたメシア的革命運動は惨劇へと転換していった。その悲劇は貨幣の廃棄を唱えたロシアの革命理論家ブハーリンやプレオブラジェンスキーを、スターリンが権力闘争の過程で粛清し処刑したことにも象徴されている。

にもかかわらず、マルクスが商品世界を批判的に検証しつづけた作業には意義があり、それはいまでもわれわれに大きな光を投げかけているといえるだろう。そのこともまた忘れてはならないことだ。

マーシャルが社会主義をはねつけたというのはあたっていない。というのは、かれはよく自宅に労働運動の指導者を招いて、さまざまな議論をしながら、終末をすごしていたからである。

「実のところ、彼は知的見地を別にすれば、あらゆる面で(J・S・ミルと同様に)労働運動や社会主義に共感を抱いていた」と、ケインズは書いている。

マーシャルは労働者の待遇を改善するという社会主義の経済的主張を取り入れていかないかぎり、資本主義が持続しないことを自覚していたといえるだろう。

3 経済学とは何か

経済学の主な目的は、ビジネスの世界で活動する人間の行動を研究することだ、とマーシャルは述べている。ビジネスに取り組む姿勢は人さまざまだ。「それでもなお、日常の業務にとっては、その仕事の物質的報酬たる(貨幣)収入を得ようとする欲求こそが最も着実な動機」だいう。

あこがれのネス湖はひょうしぬけ──スコットランドの旅(9) [旅]

8月11日(土)

少し旅の疲れが出ているので、朝はゆっくりします。

宿からネス湖は見えません。

でも、ここドロムナドロキットがネス湖に近いのは、きのう飲んだビールの図柄にもネッシーがえがかれていることを見てもわかります。

日が差し、暖かそうなので、みんなでぶらぶらネッシーランドまで歩いていきました。

その脇のみやげもの屋で朝食をとったあと、ネス湖のエキシビションセンターを見学し、ネス湖の成り立ちと伝説、1933年以降に撮られたネッシーの写真などをみました。しかし、それらは偽物であることが判明。水中の調査でも、200メートル水深のあるネス湖に魚はあまりおらず、巨大生物の住める環境ではない、と科学的な説明がされていました。ミステリーハンターには少しがっかりの説明かもしれません。

そのあと、12時の船を予約して、いよいよネス湖にくりだしました。残念ながら天気は下り坂。

ネス湖はスコットランドの巨大断層にできた淡水湖で、幅は2キロですが、長さは35キロもあります。ほんの1時間足らずのツアーでみられる場所はかぎられています。

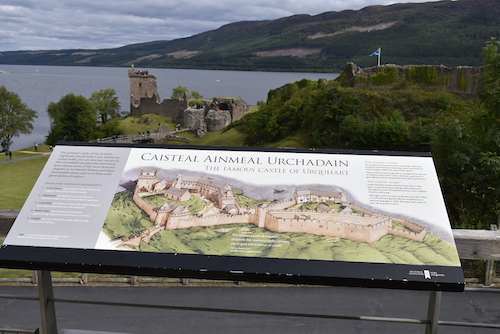

湖面にせりだすようにたたずむアーカート城がみえてきました。

船は城に接近します。

本日ネッシーは発見できず。

印象的だったのは、ネス湖が広大であること、それにその水の色が、墨汁を流したように真っ黒なことです。

船はまたアーカート城をかすめて、元の場所に引き返します。

ネス湖を遊覧する船はいくつも出ているようです。われわれが船を下りるときも観光客が似たような船から下船していました。無理な注文かもしれませんが、ネッシーがでてくれないと、いささか退屈なツアーかもしれません。

このあと、われわれはいったん宿に戻り、前の野外レストランで食事してから、車でさっきみたアーカート城に向かいました。

ジャコバイトの乱のとき、ジャコバイト側に占領されるのを恐れて、みずから破壊したため、いまでは壊れた城跡が残るのみです。ユウキが壊れた城なのに入場料をとるのは変だといったが、まさにそのとおりかもしれません。

それでも2時間ほど城内を散歩しました。

日本人の観光客はあまりいません。会ったのは、ほとんどが中国の人でした。日本人はもはやいささか退屈なネス湖観光に飽きてしまったのでしょうか。それでも古城と湖の組み合わせは悪くありません。

夕方5時ごろ、宿に戻ってから、6時半に向かいのレストランに行き、食事。その時間しか予約がとれませんでした。

さすがのマテオもお腹がすいていないようです。

少し旅の疲れが出ているので、朝はゆっくりします。

宿からネス湖は見えません。

でも、ここドロムナドロキットがネス湖に近いのは、きのう飲んだビールの図柄にもネッシーがえがかれていることを見てもわかります。

日が差し、暖かそうなので、みんなでぶらぶらネッシーランドまで歩いていきました。

その脇のみやげもの屋で朝食をとったあと、ネス湖のエキシビションセンターを見学し、ネス湖の成り立ちと伝説、1933年以降に撮られたネッシーの写真などをみました。しかし、それらは偽物であることが判明。水中の調査でも、200メートル水深のあるネス湖に魚はあまりおらず、巨大生物の住める環境ではない、と科学的な説明がされていました。ミステリーハンターには少しがっかりの説明かもしれません。

そのあと、12時の船を予約して、いよいよネス湖にくりだしました。残念ながら天気は下り坂。

ネス湖はスコットランドの巨大断層にできた淡水湖で、幅は2キロですが、長さは35キロもあります。ほんの1時間足らずのツアーでみられる場所はかぎられています。

湖面にせりだすようにたたずむアーカート城がみえてきました。

船は城に接近します。

本日ネッシーは発見できず。

印象的だったのは、ネス湖が広大であること、それにその水の色が、墨汁を流したように真っ黒なことです。

船はまたアーカート城をかすめて、元の場所に引き返します。

ネス湖を遊覧する船はいくつも出ているようです。われわれが船を下りるときも観光客が似たような船から下船していました。無理な注文かもしれませんが、ネッシーがでてくれないと、いささか退屈なツアーかもしれません。

このあと、われわれはいったん宿に戻り、前の野外レストランで食事してから、車でさっきみたアーカート城に向かいました。

ジャコバイトの乱のとき、ジャコバイト側に占領されるのを恐れて、みずから破壊したため、いまでは壊れた城跡が残るのみです。ユウキが壊れた城なのに入場料をとるのは変だといったが、まさにそのとおりかもしれません。

それでも2時間ほど城内を散歩しました。

日本人の観光客はあまりいません。会ったのは、ほとんどが中国の人でした。日本人はもはやいささか退屈なネス湖観光に飽きてしまったのでしょうか。それでも古城と湖の組み合わせは悪くありません。

夕方5時ごろ、宿に戻ってから、6時半に向かいのレストランに行き、食事。その時間しか予約がとれませんでした。

さすがのマテオもお腹がすいていないようです。

スカイ島からネス湖へ(オールドマンがオールドマンに会う)──スコットランドの旅(8) [旅]

8月10日(金)

われわれが泊まった宿はスカイ島、ブロードフォードから南にはいった入り江のコテージ。にわかづくりの建物でしたが、ベッドルームが2つとバス、台所がついていて、家族5人が気楽に過ごせました。

値段もそう高くありません。Airbnbで見つけ、予約しておいたのです。ちょうど夏のバカンスなので、宿がなかなかとれず、スカイ島では最後の1軒でした。

朝8時すぎ、村のはずれにある宿を出発。われわれ夫婦は宿で用意してあったオートミールと牛乳で朝食をすませたのですが、娘のつれあいのマテオはレストランでないと食べた気がしないらしく、30分ほどスリガハンまで車を飛ばし、そこのホテルで食事をとるといいます。

その途中、入り江と山、滝などの光景を堪能しました。

ところどころ山肌が赤くなっているのは、エリカの花が咲いているからです。

娘一家がホテルで朝食をとっているあいだ、われわれはスリガハンの橋のまわりを散策します。河原に降りると、小さなアブが群がってきて、あちこち刺されました。

川の水量は豊かで、まわりには緑が広がっています。ここから山にハイキングに行く人もいるようです。

河原にはエリカの花も咲いています。しかし、周囲はアブだらけ。羊や牛の放牧がおこなわれているためでしょう。

9時40分、スリガハンを出発し、ポートリーを経由し、10時にオールドマン・オブ・ストールに到着しました。さっきまで晴れていたのに、また雨が降りはじめます。

山はその全容をあらわしません。それでも山道を登ります。オールドマン・オブ・ストールが中央に姿をみせました。

霧に見え隠れするその姿が幻想的です。

オールドマン・オブ・ストールというのは、ストール山のじいさまという意味で、ストール山の中腹に尖塔のようにそびえたっています。昔はこの巨岩が船乗りの目印になったといいます。晴れた日もいいでしょうが、きょうのような小雨の日も悪くありません。

とつぜん霧がはれて、その姿がくっきりと浮かび上がります。りっぱです。貫禄があります。それを眺めるこちらは、しょぼいじいさんですが、ここまで登ってきたかいはありました。

われわれ夫婦は途中の広場までしか行きませんでしたが、娘一家はその先を一周したようです。あとで、その写真をみせてもらいました。下に見えているのは、ふもとのストール湖です。

岩のあいだから見える湖も風情があります。ことばはいらないですね。

車に戻ったときは、ちょうどお昼になっていました。もう一カ所予定していたキルトロックには行けそうもありません。こういうときは、あきらめが肝心です。

12時半、スカイ島でいちばん大きな町ポートリーにつきました。

ホテルのレストランで簡単な食事をとります。セルフのプレートでじゅうぶん。

1時すぎ、ポートリーを出発、スカイブリッジを渡って、あっというまにブリテン本島に戻ります。こういう橋ができたら、たしかにマレイグからフェリーを利用する人は少なくなるでしょうね。1995年にできたこの橋の通行料は、いまでは無料になっています。

午後2時すぎ、アイリーンドナン城に到着。小さな城ですが、まるで海に浮かんだようで、絵になります。

その橋を渡って、城の内部に。

スコットランドの正装、タータンのキルトをつけたガイドさんが、あちこちに立っていました。この城がマッケンジー一族(とマクレー一族)の砦としてつくられたのは13世紀。しかし、18世紀のジャコバイトの乱にマッケンジー一族が加わったことにより、敗戦後、政府軍によって破壊され、長いあいだ放置されていました。

その後、一族の末裔が1920年ごろ、荒れ果てた城を修復したようです。現在のような石の橋はもともとかかっていなかったとか。

アイリーンはケルト語で島のこと。ですからアイリーンドナン城は、ドナン島の城という意味です。

この置物ほしいです。

のんびり2時間ほどいて、城を見学しました。マテオとユウキは向こう側まで歩いていって、反対側からも写真を撮りました。

ネス湖にほど近いドロムナドロキットの宿に到着したのは夕方6時ごろです。

ネス湖は小さな湖だと思っていたのに、そうではなかったので、びっくりしました。

幅が2キロ、長さが35キロもあります。細長い地峡に水がたまったイギリス最大の淡水湖だといいます。車からはその姿を断続的にとらえることができました。

宿のすぐ前のレストランは予約で満席でした。仕方なく、すいている別のレストランに飛びこみます。本日のスープを頼んだつれあいは、ジンジャーたっぷりのスープがでてきたので、もてあましていました。ぼくは豚肉のステーキ。肉が硬くて、これもうまいとはいえない代物でした。帰り際、宿の前のレストランに翌日夕方の予約を入れておくことにしました。

明日はいよいよネス湖観光です。

われわれが泊まった宿はスカイ島、ブロードフォードから南にはいった入り江のコテージ。にわかづくりの建物でしたが、ベッドルームが2つとバス、台所がついていて、家族5人が気楽に過ごせました。

値段もそう高くありません。Airbnbで見つけ、予約しておいたのです。ちょうど夏のバカンスなので、宿がなかなかとれず、スカイ島では最後の1軒でした。

朝8時すぎ、村のはずれにある宿を出発。われわれ夫婦は宿で用意してあったオートミールと牛乳で朝食をすませたのですが、娘のつれあいのマテオはレストランでないと食べた気がしないらしく、30分ほどスリガハンまで車を飛ばし、そこのホテルで食事をとるといいます。

その途中、入り江と山、滝などの光景を堪能しました。

ところどころ山肌が赤くなっているのは、エリカの花が咲いているからです。

娘一家がホテルで朝食をとっているあいだ、われわれはスリガハンの橋のまわりを散策します。河原に降りると、小さなアブが群がってきて、あちこち刺されました。

川の水量は豊かで、まわりには緑が広がっています。ここから山にハイキングに行く人もいるようです。

河原にはエリカの花も咲いています。しかし、周囲はアブだらけ。羊や牛の放牧がおこなわれているためでしょう。

9時40分、スリガハンを出発し、ポートリーを経由し、10時にオールドマン・オブ・ストールに到着しました。さっきまで晴れていたのに、また雨が降りはじめます。

山はその全容をあらわしません。それでも山道を登ります。オールドマン・オブ・ストールが中央に姿をみせました。

霧に見え隠れするその姿が幻想的です。

オールドマン・オブ・ストールというのは、ストール山のじいさまという意味で、ストール山の中腹に尖塔のようにそびえたっています。昔はこの巨岩が船乗りの目印になったといいます。晴れた日もいいでしょうが、きょうのような小雨の日も悪くありません。

とつぜん霧がはれて、その姿がくっきりと浮かび上がります。りっぱです。貫禄があります。それを眺めるこちらは、しょぼいじいさんですが、ここまで登ってきたかいはありました。

われわれ夫婦は途中の広場までしか行きませんでしたが、娘一家はその先を一周したようです。あとで、その写真をみせてもらいました。下に見えているのは、ふもとのストール湖です。

岩のあいだから見える湖も風情があります。ことばはいらないですね。

車に戻ったときは、ちょうどお昼になっていました。もう一カ所予定していたキルトロックには行けそうもありません。こういうときは、あきらめが肝心です。

12時半、スカイ島でいちばん大きな町ポートリーにつきました。

ホテルのレストランで簡単な食事をとります。セルフのプレートでじゅうぶん。

1時すぎ、ポートリーを出発、スカイブリッジを渡って、あっというまにブリテン本島に戻ります。こういう橋ができたら、たしかにマレイグからフェリーを利用する人は少なくなるでしょうね。1995年にできたこの橋の通行料は、いまでは無料になっています。

午後2時すぎ、アイリーンドナン城に到着。小さな城ですが、まるで海に浮かんだようで、絵になります。

その橋を渡って、城の内部に。

スコットランドの正装、タータンのキルトをつけたガイドさんが、あちこちに立っていました。この城がマッケンジー一族(とマクレー一族)の砦としてつくられたのは13世紀。しかし、18世紀のジャコバイトの乱にマッケンジー一族が加わったことにより、敗戦後、政府軍によって破壊され、長いあいだ放置されていました。

その後、一族の末裔が1920年ごろ、荒れ果てた城を修復したようです。現在のような石の橋はもともとかかっていなかったとか。

アイリーンはケルト語で島のこと。ですからアイリーンドナン城は、ドナン島の城という意味です。

この置物ほしいです。

のんびり2時間ほどいて、城を見学しました。マテオとユウキは向こう側まで歩いていって、反対側からも写真を撮りました。

ネス湖にほど近いドロムナドロキットの宿に到着したのは夕方6時ごろです。

ネス湖は小さな湖だと思っていたのに、そうではなかったので、びっくりしました。

幅が2キロ、長さが35キロもあります。細長い地峡に水がたまったイギリス最大の淡水湖だといいます。車からはその姿を断続的にとらえることができました。

宿のすぐ前のレストランは予約で満席でした。仕方なく、すいている別のレストランに飛びこみます。本日のスープを頼んだつれあいは、ジンジャーたっぷりのスープがでてきたので、もてあましていました。ぼくは豚肉のステーキ。肉が硬くて、これもうまいとはいえない代物でした。帰り際、宿の前のレストランに翌日夕方の予約を入れておくことにしました。

明日はいよいよネス湖観光です。

スカイ島──スコットランドの旅(7) [旅]

8月9日(木)

朝7時、朝食を取らず、そのままマレイグの港へ向かい、7時40分発のフェリーに乗りこみました。

乗船した車は50台ほどでしょうか。夏は何便も出ているという情報があったのですが、日本から予約しておいて正解でした(ネット時代のありがたさです)。臨時便はなさそうで、これを逃すと、2時間は待たなければならなかったでしょう。

いまいるのはスコットランド北西部。ウエストハイランド鉄道の終点、マレイグの港から海峡を渡って、スカイ島に向かっています。

船は右に左にと揺れながら、南北につらなる狭い海峡を横断します。海峡は奥に行くほど狭まっていて、なんだか神秘的です。

しばらくするとスカイ島が見えてきました。ヘブリディーズ諸島に位置し、面積は1700平方キロ。スコットランドで2番目に大きな島です。

40分ほどで、スカイ島のアーマデールに到着。下りたところにある小屋で軽く朝食をすませます。われわれ夫婦はスープとパンでじゅうぶんです。

それからおもむろにスカイ島をドライブ。入り江に沿って進みます。幸いなことに、きょうはAirbnbで宿を確保できたので、島でのんびりできます。ちなみに、夏のスカイ島で宿を確保するのは至難の業で、われわれもようやくキャンセルを見つけて、すべりこみました。

きょうも晴れたかと思うと雨が降るスコットランド特有の天気です。島には小高い山もあって、その景観はきのう通ったハイランドと似ています(もっともここもハイランドに属していますが)。ちがうのは海に囲まれていることです。島だからあたりまえか。

鹿が道に飛び出します。羊の群れ、牛もみかけます。ここは放牧の島です。ここにも「ハイランド放逐」の歴史がありました。1800年以降、ハイランドでは羊を放牧するため、住民が一斉に土地を退去させられたのです。そのため、ここスカイ島でも2万人以上あった人口が1万人に減少し、いまもほぼ同じです。

スリガハンという景勝地を左折し、ダンベガン城に到着しました。時刻は10時半、今日の最高気温は14度と予測されています。

この地を治めていたハイランドの族長、マクラウド家の居城です。1745年のジャコバイトの反乱では、マクラウド家はジャコバイト側を支持せず、政府側についています。マクラウド家については、帰国してから詳しく調べるつもりでいましたが、いまだに果たせず。すっかり根気を失ってしまいました。

城には居間や食卓、書斎、寝室などが残され、台所や地下牢などもありました。海に続くその庭園は広大です。

その海ぎわで長女の美輪がすべって尻餅をつき、尾てい骨を強く打ってしまいました。座ると痛いらしく、心配しましたが、なんとか旅行をつづけられそうです。でも、このあともしばらく痛がっていました。

ここからアザラシ・ウオッチングのボートも出ているようですが、われわれはパス。

お昼は城をでて、近くの旧小学校跡の食道で。われわれ夫婦はスープとパン。マテオと孫のユウキはフィッシュ&チップスを頼んでいました。

そのあと西のはてに向かいます。車がすれちがえない道を通って、ネストポイントという崖に行き着きます。向こうから車がくると、退避場所にとまり、行き過ごさなければなりません。逆に向こうが待ってくれる場合もあります。

駐車できる道路の両側は車があふれかえっていました。ぼくの運転技術ではとても無理。みんなうまく停めるものだと関心します。

着いたときは雨が降っていましたが、途中からからりと晴れてきました。スコットランドの天気はほんとうに変わりやすい。

歩きはじめると、羊がぬっと顔を出すので、びっくり。牛の放牧もおこなわれています。

左手にも入り江をへだてて、小高い丘が見えます。

ネストポイントと呼ばれる絶壁まで歩いていきました。

それはこの世のものとは思えぬほどの美しい絶壁でした。

その頂上に立ちます。のぼりきる最後のところで、ぼくはからだのバランスを崩し、転倒してしまいます。まわりの人が親切に腕を支え助けてくれました。

頂上にのぼって気がついたのですが、岬はまだ先にあって、そこには美しい灯台が立っていました。

われわれはそこまでは行かず、途中で引き返しましたが、娘の一家は突端まで歩いたようです。

あとで、マテオが別の場所から撮ったネストポイントの全景写真を見せてくれました。高所恐怖症のぼくが、よくこの崖の上までのぼったものです。とはいえ、ここはたしかにスカイ島の絶景のひとつでした。

午後4時ごろまでここにいて、ブロードフォードの宿に向かいました。村の角を曲がり、ヒースのなかの細い道を20分ほど延々と行くので不安になりましたが、入り江に面した村のいちばん海に近い場所に、きょうの宿を見つけたときはほっとしました。

一見、臨時宿泊所のようですが、なかは清潔で設備も整っています。オーナーの家は隣にあり、われわれが着くと、人の良さそうな奥さんが鍵のことや、設備のことなど、いろいろと説明してくれました。

食事はブロードフォードの村まで7キロほど戻り、村で2軒ほどしかないレストランで、シーフードをいただきました。混みあっていて順番待ちでしたが、待ったかいはありました。

朝7時、朝食を取らず、そのままマレイグの港へ向かい、7時40分発のフェリーに乗りこみました。

乗船した車は50台ほどでしょうか。夏は何便も出ているという情報があったのですが、日本から予約しておいて正解でした(ネット時代のありがたさです)。臨時便はなさそうで、これを逃すと、2時間は待たなければならなかったでしょう。

いまいるのはスコットランド北西部。ウエストハイランド鉄道の終点、マレイグの港から海峡を渡って、スカイ島に向かっています。

船は右に左にと揺れながら、南北につらなる狭い海峡を横断します。海峡は奥に行くほど狭まっていて、なんだか神秘的です。

しばらくするとスカイ島が見えてきました。ヘブリディーズ諸島に位置し、面積は1700平方キロ。スコットランドで2番目に大きな島です。

40分ほどで、スカイ島のアーマデールに到着。下りたところにある小屋で軽く朝食をすませます。われわれ夫婦はスープとパンでじゅうぶんです。

それからおもむろにスカイ島をドライブ。入り江に沿って進みます。幸いなことに、きょうはAirbnbで宿を確保できたので、島でのんびりできます。ちなみに、夏のスカイ島で宿を確保するのは至難の業で、われわれもようやくキャンセルを見つけて、すべりこみました。

きょうも晴れたかと思うと雨が降るスコットランド特有の天気です。島には小高い山もあって、その景観はきのう通ったハイランドと似ています(もっともここもハイランドに属していますが)。ちがうのは海に囲まれていることです。島だからあたりまえか。

鹿が道に飛び出します。羊の群れ、牛もみかけます。ここは放牧の島です。ここにも「ハイランド放逐」の歴史がありました。1800年以降、ハイランドでは羊を放牧するため、住民が一斉に土地を退去させられたのです。そのため、ここスカイ島でも2万人以上あった人口が1万人に減少し、いまもほぼ同じです。

スリガハンという景勝地を左折し、ダンベガン城に到着しました。時刻は10時半、今日の最高気温は14度と予測されています。

この地を治めていたハイランドの族長、マクラウド家の居城です。1745年のジャコバイトの反乱では、マクラウド家はジャコバイト側を支持せず、政府側についています。マクラウド家については、帰国してから詳しく調べるつもりでいましたが、いまだに果たせず。すっかり根気を失ってしまいました。

城には居間や食卓、書斎、寝室などが残され、台所や地下牢などもありました。海に続くその庭園は広大です。

その海ぎわで長女の美輪がすべって尻餅をつき、尾てい骨を強く打ってしまいました。座ると痛いらしく、心配しましたが、なんとか旅行をつづけられそうです。でも、このあともしばらく痛がっていました。

ここからアザラシ・ウオッチングのボートも出ているようですが、われわれはパス。

お昼は城をでて、近くの旧小学校跡の食道で。われわれ夫婦はスープとパン。マテオと孫のユウキはフィッシュ&チップスを頼んでいました。

そのあと西のはてに向かいます。車がすれちがえない道を通って、ネストポイントという崖に行き着きます。向こうから車がくると、退避場所にとまり、行き過ごさなければなりません。逆に向こうが待ってくれる場合もあります。

駐車できる道路の両側は車があふれかえっていました。ぼくの運転技術ではとても無理。みんなうまく停めるものだと関心します。

着いたときは雨が降っていましたが、途中からからりと晴れてきました。スコットランドの天気はほんとうに変わりやすい。

歩きはじめると、羊がぬっと顔を出すので、びっくり。牛の放牧もおこなわれています。

左手にも入り江をへだてて、小高い丘が見えます。

ネストポイントと呼ばれる絶壁まで歩いていきました。

それはこの世のものとは思えぬほどの美しい絶壁でした。

その頂上に立ちます。のぼりきる最後のところで、ぼくはからだのバランスを崩し、転倒してしまいます。まわりの人が親切に腕を支え助けてくれました。

頂上にのぼって気がついたのですが、岬はまだ先にあって、そこには美しい灯台が立っていました。

われわれはそこまでは行かず、途中で引き返しましたが、娘の一家は突端まで歩いたようです。

あとで、マテオが別の場所から撮ったネストポイントの全景写真を見せてくれました。高所恐怖症のぼくが、よくこの崖の上までのぼったものです。とはいえ、ここはたしかにスカイ島の絶景のひとつでした。

午後4時ごろまでここにいて、ブロードフォードの宿に向かいました。村の角を曲がり、ヒースのなかの細い道を20分ほど延々と行くので不安になりましたが、入り江に面した村のいちばん海に近い場所に、きょうの宿を見つけたときはほっとしました。

一見、臨時宿泊所のようですが、なかは清潔で設備も整っています。オーナーの家は隣にあり、われわれが着くと、人の良さそうな奥さんが鍵のことや、設備のことなど、いろいろと説明してくれました。

食事はブロードフォードの村まで7キロほど戻り、村で2軒ほどしかないレストランで、シーフードをいただきました。混みあっていて順番待ちでしたが、待ったかいはありました。

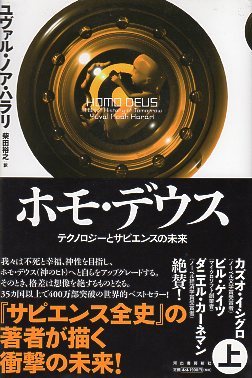

テクノ人間至上主義とデータ教──『ホモ・デウス』を読む(6) [本]

今回は最終回。人類の未来予測図がえがかれる。

これからは新しいテクノ宗教の時代がやってくる、と著者はまず断言する。宗教がテクノ化するわけではない。テクノロジー信仰がますます強まるというわけだ。

ただし、同じテクノロジー信仰でも、そこには人間至上主義とデータ至上主義のふたつの宗派があるという。

人間至上主義について、著者はまず説明する。

森羅万象の頂点にある人間は、テクノロジーを活用して、自分の頭脳を積極的にアップグレードして、ホモ・デウス(神の人)に進化する。こう予言するのが人間至上主義だ。

この宗派に、著者はいささか懐疑的だ。

人間の意識ははたしてアップグレードできるものなのだろうか。心の研究はじゅうぶん進んだとはいえない。サピエンスの心のスペクトルはごく一部しかわかっていない。精神疾患についても、まだはっきりと解明されているわけではない。宗教的神秘主義のもたらす精神世界もまだヴェールに包まれている。

ネアンデルタール人の意識については想像することさえもむずかしい。人間以外の動物の意識について、人はほとんど知らない。コウモリやチョウやモグラやトラは、いったいどんな感じで生きているのだろうか。

地球上の進化史には、はてしなく多様な精神状態が存在する、と著者はいう。

心のことがよくわかっていないのに、心をアップグレードしようというのは、あまりにも大胆なこころみだ。著者はそう考えている。

求められる感じ方は、時代によってことなる。古代人にくらべ、おそらく、現代人の嗅覚は衰えてしまっている。視力や周囲への注意力も、古代の狩猟採集民のほうが現代人より格段にすぐれていたにちがいない。現代人は夢見の能力もほとんど失ってしまった。とはいえ、現代には現代なりに必要な意識がある。

テクノ時代の人間至上主義は、テクノロジーによって人間の心の状態を高めようとする。たとえば電極つきのヘルメットをかぶって、注意力を高めるのもその方法のひとつだ。向精神薬や抗うつ剤もそうしたテクノロジーのひとつであかもしれない。

だが、そうしたテクノロジーは、国家や組織に都合のよい人間をつくりだすことを目的にしているのではないかと著者は疑う。

テクノロジーは人間の内なる欲求を抑えこんで、一心に仕事ができる安定した感情を引きだしてくれる。だが、欲望や感情を制御したりデザインし直したりするだけでは、人間の能力を高めることにならないのではないか。

著者が支持するのは、むしろデータ至上主義というもうひとつの宗派である。これはテクノロジーによって、人間の認知能力を高めるやり方といってよい。

データ至上主義は人間に革新的なテクノロジーと、計り知れない新しい力を提供する。それは「科学のあらゆる学問領域を統一する、単一の包括的な理論」をつくりだすだろう、と著者はいう。

現代人はもはや膨大なデータの流れに対応できなくなっている。人間の知識や知恵はあてにならない。データ処理は電子工学的なアルゴリズムにまかせるほうがよい時代がはじまっている。

資本主義が共産主義を打ち負かしたのは、中央型の集中的データ処理をおこなうソ連型の経済が、分散型のデータ処理をおこなうアメリカ型の経済に立ち後れてしまったからだ。司令部だけしかデータ処理ができないのではなく、分散した組織が主体的にデータ処理をするほうが、能力として圧倒的にすぐれているのはいうまでもない。

とはいえ、いまでは民主主義ですらテクノロジーに対応できなくなりつつある。「従来の民主主義政治はさまざまな出来事を制御できなくなりつつあり、将来の有意義なビジョンを私たちに示すことができないでいる」

ポピュリストのトランプ、独裁者の金正恩やプーチンも、自国主義を声高に主張するだけで、いかなる世界ビジョンも持ちあわせているわけではない。

だが、それはある意味ではいいことだ。「神のようなテクノロジーと誇大妄想的な政治という取り合わせは、災難の処方となる」

実際、われわれはこれまで陰惨なナチスのビジョンや、壮大な社会主義の計画に振りまわされてきた。

かといって、著者はけっして市場万能主義者ではない。「私たちの未来を市場の力に任せるのは危険だ」と述べているからだ。やみくもな市場の力は、地球温暖化の脅威やAIの危険な潜在力を見過ごしてしまうかもしれない。

世界の現在のシステムはあまりにも複雑になっている。ところが、政治家や実業家は狭い視野しかもたず、ひたすら自国や自社の利益を追求するばかりだ。

そこに著者は危惧をおぼえている。これからの人類のシステムを構築し、制御するには、政治家や官僚に頼らず、何か別のものを考えなければならないという。

データ至上主義の視点に立つと、人類という種は「単一のデータ処理システム」であって、一人ひとりの人間は「そのシステムのチップ」の役割を果たしているにすぎない。すると、問題はこのデータ処理システムをいかに高度化していくかである。その前提としては、自由な情報ネットワークを拡大していくことが必要になる。

人類の目標は「全世界を網羅するような単一のネットワーク」をつくりあげていくことだ。

現在、こころみられているのは「さらに効率的なデータ処理システムの創造」だである。それができあがれば、ホモ・サピエンスは消滅し、ホモ・デウスが誕生する、と著者は予言する。より効率的なデータ処理システムは、情動に左右され、限定された知的能力しかもたない人間よりもはるかにすぐれている。

すべてのものをデータ化し、インターネットにつなぐこと。自由で制限のない情報とものの流れをつくること。それによって、人びとの生活ははるかに効率的になる。

たとえばスマート・カープール・システムを考えてみよう。いまは、ほとんどの自動車が、だいたいの時間、駐車場に停まっている。ところが、スマホによって、いつでも必要なときに車が利用できるようになればどうなるだろう。

10億台の自家用車はいらなくなり、5000万台の共同利用型自動運転車があれば用を足せるようになるのではないか。そうなると、道路やトンネル、駐車場もはるかに少なくてすむ(このアイデアはすばらしい)。それは人びとにより快適な空間をもたらすはずである。

個人を神聖視する人間至上主義はもう時代遅れになりつつある。「個人は、誰にもわからない巨大なシステムの中で、小さなチップになってきている」。私はすでに容赦ないデータの流れのなかにいる、と著者もいう。

人はデータフローと一体化する。それを見守るのはコンピューターのアルゴリズムだ。昔はどこに行ってもカメラをぶら下げている日本人旅行客はばかにされたものだが、いまではだれもがスマートフォンを取りだし、写真をとってはフェイスブックに投稿し、どれだけ「いいね!」をもらえるかを気にする時代になった、という指摘もおもしろい。

しかし、ホモ・サピエンスのアルゴリズムは、21世紀のデータフローに対処できなくなりつつある。人間がそれ自体神聖だという主張も、データ至上主義革命のあとでは、むなしいものになっていくだろう。もはや人間の心や感情はすぐれたアルゴリズムではない。

巨大なデータベースから生まれるアルゴリズムに耳を傾けるべきだ、と著者はいう。自分自身を知るにはDNA配列を調べたり、自分のデータをチェックしたりするほうが、山に登ったり、瞑想したりするよりもずっといい。いまやコンピューターのアルゴリズムのほうが、人間よりはるかにすぐれたものになっている。

データ至上主義革命の勢いはとまらない。人間はデータの奔流にのみこまれ、溶けて消えようとしているようにもみえる。

AIとバイオテクノロジーは世界を確実に変容させる。世界はかつてないほど急速に変化しており、人の手に負えないほどのデータやアイデアが押し寄せている。

そこで、著者は最後にこう問う。

〈意識は持たないものの高度な知能を備えたアルゴリズムが、私たちが自分自身を知るよりもよく私たちのことを知るようになったとき、社会や政治や日常生活はどうなるのか?〉

AIとバイオテクノロジーが、政治や経済、社会、文化を大きく変えようとしていることは事実である。それに応じて、人はホモ・サピエンス(賢い人)からホモ・デウス(神の人)に進化しようとしているというのが著者の主張だ。

しかし、ひそかに思うに、ホモ・サピエンスが自称であるように、ホモ・デウスもまたキャッチフレーズにすぎないのではないだろうか。いくら文明が発展しても、人が愚かで時に悪魔になりうる存在であることは変わらない。

たしかにコンピューターのアルゴリズムを駆使してものごとの判断を下す人のほうが、一時の興奮に駆られ、狭い了見から取り返しのつかない決定をしてしまう人よりましかもしれない。しかし、コンピューターのアルゴリズムが、人類の滅亡を招く事態も考えられないわけではない。

神をめざす西洋の知は、無を根柢とする東洋の知によって相対化されないかぎり暴走を招くと感じるのは、ぼくだけだろうか。

自由主義の崩壊──『ホモ・デウス』を読む(5) [本]

本を読むのが、ほんとうに遅い。

しかも、最近はなかなか頭にはいってこない。それに、すぐ忘れてしまう。

脳天気なのは、そのためかもしれない。

きょうも『ホモ・デウス』のつづきを読んでいる。

21世紀の科学は、自由主義の土台を崩しつつある、と著者は書いている。

自由主義者は人間には自由意志があると信じている。だが、最新の生命科学は、人間というブラックボックスには魂も自由意志も自己もないことを証明したという。

生命科学によると、人間の行動は、遺伝的素質にもとづく脳内の電気化学プロセスの結果にすぎない。そこには自由意志の入りこむ余地はない。

動物はすべて遺伝子コードにもとづいて行動する。人は脳内の生化学的プロセスの生みだした欲望にしたがって行動しているにすぎないという。したがって、「現実には意識の流れがあるだけで、さまざまな欲望がこの流れの中で生じては消え去るが、その欲望を支配している永続的な自己は存在しない」。

欲望や感情は薬物や遺伝子工学や脳への刺激によってコントロールできる、と著者はいう。実際、心的外傷後ストレス障害に悩む兵士の脳にコンピューターチップを埋め込む実験もおこなわれている。

感情をコントロールするには、ヘルメット状の電極付き「頭蓋刺激装置」をつけてもよい。このヘルメットをつけると、人はおだやかな気持ちになり、ほかのものに気を取られず、勉強や仕事に集中できるらしい。

著者によれば、本物の自己が実在するというのも、ただの神話だという。人間は寄せ集めの分割可能な装置からできている。

脳の右半球と左半球は、それぞれ体の反対側を制御し、それぞれが異なった認知活動にかかわっている。脳の研究は現在かなり進んでいる。脳がまことしやかな物語をつくりだすこともわかっている。

私たちにはほんとうの自己があるのか、と著者は問う。そして、こんな例を挙げる。

〈たとえば私は、新年を迎えて、これからダイエットを始めて毎日スポーツジムに通うと決意したとしよう。……だが翌週、ジムに行く時間が来ると……私はジムに行く気になれず、ピザを注文してソファに腰を下ろし、テレビをつける。〉

ここにはふたつの自己がせめぎあっている。人間には、物語をつくりだす自己と、経験にひきずられる自己があって、どちらがほんとうの自己かは決定しがたい。だから、人間には明確で一貫した自由意志があるという考え方は、そもそも疑わしいというのだ。

物語は一人歩きする。とくに国家にまつわる物語は、じっさいの経験を超えて、共同幻想として祭りあげられることが多い。そして、国のためにという共同幻想が大衆にファシズムやポピュリズムを選択させる。

都合のいい物語は国家だけにあてはまるわけではない。企業でも同じだし、結婚だってそうかもしれない。そもそも人は自分はこういう人間だという幻想の物語をつくって生きているのだ。

〈ところが生命科学は自由主義を切り崩し、自由な個人というのは生化学的アルゴリズムの集合によってでっち上げられた虚構の物語にすぎないと主張する。脳の生化学的なメカニズムは刻々と瞬間的な経験を創り出すが、それはたちまち消えてなくなる。……物語る自己は、[テレビや映画や小説、その他のメッセージを混ぜ合わせて]はてしない物語を紡ぐことによって、この混乱状態に秩序をもたらそうとする。その物語の中では、そうした経験は一つ残らず占めるべき場所を与えられ、その結果、どの経験も何らかの永続的な意味を持つ。だが、どれほど説得力があって魅力的だとしても、この物語は虚構だ。〉

ほんとうは自由な個人などいない、と著者はいう。いまあるのは「はなはだ有用な装置や道具や構造の洪水」だけだ。

もはや人間は重要性を失いつつある。ハイテク技術があれば、戦場でも工場でも、みごとに成果を挙げることができるのだ。「今では、そのような仕事を人間よりもはるかにうまくこなす、意識を持たない新しい種類の知能が開発されている」

現在求められているのは知能であって意識ではない、と著者はいう。

車が自動運転になり、コンピューター・アルゴリズムによって制御されれば、自動車事故は大幅になくなるだろう。手作業の労働者はすでにロボットや3Dプリンターに取って代わられようとしている。銀行や証券会社、旅行業の仕事もいまやコンピューターが管理してくれる。教育もその人の学習段階に応じて、デジタル教師が対応したほうが、よほど効果が得られるようになっている。医者が患者を診断し、適切な治療法をほどこすときも、たよりにするのはコンピューターだ。

AIは疲れたり、おなかをすかせたり、病気になったりしない。いつでも問題を発見し、対応してくれる。

知能が高くて、意識をもたないアルゴリズム(コンピューターによる計算と判断)が普及したら、人間の仕事はなくなってしまうだろう。昔ながらの仕事が時代遅れになるのはまちがいない。

顔認証も機械で簡単にできる時代だ。チェスや囲碁もコンピューターのほうがすでに強い。人間の認識をコンピューター・アルゴリズムに置き換えるのはますます容易になっている。

いまではバッハ風であれ、モーツァルト風であれ、あるいはロックであれ、コンピューターに頼めば、きわめて短時間に、さまざまな楽曲をつくってくれる。しかも、その曲を聞いた人びとは感動するのだ。

21世紀には労働者階級ならぬ無用者階級が誕生するだろう、と著者はいう。保険業者、銀行の窓口係、スポーツ審判員、レジ係、レストラン調理師、パン職人、ウェイター、ツアーガイド、運転手、建設作業員、弁護士アシスタント、警備員、船員、公文書保管員などの仕事はAIに取って代わられる。

そうなると、無用者階級はどのようにして毎日をすごすのだろうか。おそらく食べものや支援には事欠かない。すると、薬物とコンピューターゲームが一つの答えかもしれない、と著者はいう。ぞっとする世界だ。

もはや人間は自律的なシステムではない。人びとは「自分のことを、電子的なアルゴリズムのネットワークに絶えずモニターされ、導かれている生化学的メカニズムの集まりと考えるのが当たり前になるだろう」。

人は自分よりもミスを犯さないアルゴリズムに自分の人生の選択をまかせるようになる。コンピューターは人になすべきことをアドバイスする。アンジェリーナ・ジョリーは、遺伝子検査にもとづいて、がんになることを避けるために、療法の乳房を切除する手術を受けた。DNA検査市場は急激に発展している。

コンピューターによって集められたビッグデータは、さまざまな情報を提供する。たとえばいまインフルエンザがどれくらい流行しているか、人びとがどんな食べ物を好んでいるか、何を望んでいるか、どんなことに悩んでいるか、どんな不満を持っているか、などなど。実際、グーグルはこうしたツールを開発しようとしている。

将来、人は自分の選択をコンピューターにゆだねるようになる、いやすでにそうなっていると著者はいう。実際、自分自身よりもコンピューターのほうが自分のことをわかっているのだ。そうなると人間は「個」ではなくなり、「巨大なグローバルネットワークの不可分の構成要素となる」。

民主主義の危うさは、選挙が近づくと政党や候補者が耳に心地よい政策を次々と打ちだして、ほんとうの論点を隠してしまうことに象徴されている。その結果、社会の破滅をまねきかねない人物が、社会の代表として選ばれることになりかねない。

そんなことなら、グーグルやフェイスブックに投票権をゆだねたほうが、データにもとづいた判断ができるはずだ、と著者はいう。人間はいっときの雰囲気に流されやすいからだ。もはやグーグルやフェイスブックのほうが客観的な政治データを蓄積している。だから、選挙よりもグーグルやフェイスブックのほうが正しい答えを出すのではないか、と著者は皮肉る。

グーグルやフェイスブックのコンピューター・アルゴリズムは、いまや巫女のような存在になっている。実際、人は車の運転をするときも、すでにナビに従っているのだ。マイクロソフトのコルタナやグーグル・ナウ、アップルのシリも、利用者の好みを知り、次にどうしたらいいかを教える装置になろうとしている。

〈やがて、私たちはこの全知のネットワークからたとえ一瞬でも切り離されてはいられなくなる日が来るかもしれない。……21世紀の新しいテクノロジーは、人間至上主義の革命を逆転させ、人間から権威を剥ぎ取り、その代わり、人間ではないアルゴリズムに権限を与えるかもしれない。〉

無数の人がすでにそうした状況を受け入れている。存在するのはアルゴリズムのメッシュであって、個人という中枢はなくなりつつあるのだ、と著者はいう。

もはや自由主義と大衆の時代は終わりつつある。テクノロジーの発展は「大量の無用な人間と少数のアップグレードされた超人エリート層」を生みだそうとしている。

少数の特権的エリート階級は常に一般大衆の先を行く。かれらはアップグレードされた超人をめざしているのだ。

そうなれば、人類はいったいどこに向かうのかというのが、著者の最後の問いである。

人間至上主義──『ホモ・デウス』を読む(4) [本]

近代の思想は、神がいなくても人間には意味があることを示すことに向けられてきた、と著者はいう。その中心は、いわば人間至上主義だ。人間はいまや神に代わって善や正義、美を定義できるようになった。

いまでは人間が意味の源泉であり、自由意志こそが最高の導き手と理解される。人はみずからの心の声にしたがえというわけだ。

人は神の定めによってではなく、愛によって結婚するようになった。愛がなくなれば、離婚も許される。愛しあっていれば、同性結婚も認められる。

政治プロセスにおいても、民主主義、すなわち有権者の自由な選択が最高の政治的権威であるという考え方が広まった。

芸術や音楽も、いまや神によってではなく、人間の内なる声によってつくられ、評価されるものとなった。人びとが芸術と思えば、それは芸術なのだ。

経済を動かすのも、いまや消費者の自由意志だ。消費者が買ってくれない商品は価値がない。逆に消費者ができるだけ安い肉を求めるなら、遺伝子操作で家畜を改良することも許される。すべては消費者の欲望や欲求を満たすことにある。

そんなふうに著者はたたみかけている。

もはや神はいなくてもよくなった。「神の存在を信じていると言っているときにさえも、じつは私は、自分自身の内なる声のほうをはるかに強く信じている」と、著者はいう。

人類はもはや神と切断されたのだろうか。

現在において知識はデータにもとづくものとされる。そこには倫理的判断が入りこむ余地はない。

とはいえ、人間社会は価値判断なしにはつづかない。そこで登場するのが、経験と感性だ、と著者はいう。ここではヒューム流の経験論が復元されようとしているとみてよい。

経験と感性はどちらも主観的な現象で、それは積み重ねられていく実用的な技能である。現代人の目標は、いわば経験と感性を通じて、知識を深めることにあるとされる。これも一種の人間至上主義だ。

いまや戦争も神の視点からはとらえられない。戦争に関しても、個人の経験こそが意味の源泉なのだ。個人の感性に訴えることから、戦争ははじまる。

ただし、人間至上主義にもいろいろな立場がある、と著者はいう。だれもがかけがえのない個だとする人間至上主義もあれば、社会主義こそが人を解放するという人間至上主義もある。さらに、ファシズムは、この世はジャングルであり、優秀な人間が劣悪な人間のうえに君臨すべきだと唱える。これも進化論的人間至上主義だという。

20世紀に自由主義、社会主義、ファシズムの3つの人間主義は相争い、当初は左右両側から叩かれていた自由主義が、けっきょくは勝利を収めた。

「自由民主主義は歴史のゴミ箱から這い出し、汚れを落として身なりを整え、世界を征服した」と、著者は書いている。これが20世紀末の状況だ。

〈20世紀全体が、とんだ間違いのように見える。人類は自由主義のハイウェイを疾走していたが、1914年春、道を誤って袋小路に入り込んだ。その後、80年の年月と3つの恐ろしいグローバルな戦争を経てようやく、もとのハイウェイに戻ることができた。……自由主義は依然として個人の自由を何よりも神聖視するし、相変わらず有権者と消費者を固く信用している。21世紀初頭の今、生き残ったのは自由主義だけなのだ。〉

いまや個人主義と人権、民主主義と自由市場という自由主義のパッケージに替わるものはない、と著者はいう。共産主義を掲げる中国ですら、いまやこの方向に進んでいる。イスラム過激派は自由主義に替わる何の代替物も提供していない。

これからはますますAIの時代にはいっていく。

高度なテクノロジー社会のなかでどう生きるかという答えは、どの聖典にも書かれていない。古い宗教的教義にもとづく政治運動は、しょせん反動しかもたらさない。イスラム過激派がそうだし、それはマルクス主義も同じである。

けっきょく進歩の汽車に乗りそびれた人は取り残されるのだ、と著者はいう。「この列車に席を確保するためには、21世紀のテクノロジー、それもバイオテクノロジーとコンピューターアルゴリズムの力を理解する必要がある」

新しいテクノロジーについていけなかった社会主義は没落し、それに適応した自由主義は生き残った、と著者はいう。『資本論』を読む暇があるなら、インターネットとヒトゲノムを勉強したほうがいい、とも。

キリスト教もイスラム教もいまや新しいテクノロジーに対応できなくなっている。宗教の聖典はもはや創造性の源泉ではなくなっている。

〈伝統的な宗教は自由主義の真の代替となるものを提供してくれない。聖典には、遺伝子工学やAIについて語るべきことがないし、ほとんどの司祭やラビやムフティーは生物学とコンピューター科学の最新の飛躍的な発展を理解していない。〉

だが、こうしたテクノロジーが発展するなかで、民主主義と自由市場も時代遅れになる可能性もある、と著者はいう。

それでは、われわれはどこに向かおうとしているのか。これが、最後の第3部の問いになる。

これについては、また次回読むことにしよう。

ホモ・サピエンスがつくる世界──『ホモ・デウス』を読む(3) [本]

なかなか先に進まないのですが、きょうはようやく上巻から下巻にはいります。

ひま老人の特権で、のんびり読んではいるのですが、とかく挫折しそうになります。ともかく読書メモだけでもまとめておきましょう。そうしないと、すぐに忘れてしまうので。

サピエンスは神や国家、貨幣や企業を生みだし、取り入れたり排除したりして自然を改造し、さまざまな構築物や文化、製品を生みだしてきた。こうして、歴史は「虚構の物語のウェブを中心にして展開し」、人類は、いまや石器時代からシリコン時代にいたった、と著者はいう。

7万年前、サピエンスは想像力をもつようになった。いわゆる認知革命だ。そして、「虚構のウェブ」のもとで協力しあう関係をつくりあげた。

農業革命は神々の物語を生みだした。初期の都市では、神殿が信仰の中心であるだけでなく、政治や経済の中心ともなった。

人間の協力関係を拡大したのは、書字と貨幣である。エジプトでは生き神であるファラオのもと、官僚たちが文字と貨幣を活用して国を支配した。

ファラオはいわば国のブランドだった。生き神ファラオのもと、官僚たちが文書にのっとって、手順(アルゴリズム)どおり、国を動かしていく。

エジプト人は鉄器や車輪もない時代に、石や木の道具だけを使って、ナイル川の水量を調整するファイユームの湖とピラミッドをつくった。それはエジプトに卓越した組織力があったからである。ここに国家という虚構のはじまりをみることができる、と著者はいう。

重要だったのは文字の発明である。官僚たちは文書を通して、国の現実をとらえるようになった。文字は現実を作り替える強力な手段となった。だが、それはときに官僚たちによる虚偽や災厄をもたらす原因ともなった。

(どうやら、ものごとをポジティブ、ネガティブの両面でとらえ、そのあいだを行ったり来たりするところに、著者の思考の特徴があるようだ。)

とりわけ文字が力をもつにいたったのは、聖典の完成によってである。聖典は社会の秩序をつくりだす。「自己陶酔的な妄想」こそが聖典の本質だ、と著者は断じてはばからない。

権力は虚構の上に成り立っている。政府が印刷した紙切れが紙幣として通用するのは、それが価値をもつという虚構が信じられているからだ。

だが、虚構には代償がともなう。問題はその虚構がどれだけ正しい物差しなのかということだ。現実は常に虚構を見据えている。

たとえば「ファラオ統治下のエジプトは当時最強の王国だったが、ただの農民にとっては、王国の力は医療機関や社会福祉事業ではなく税と強制労働を意味するだけだった」。

それはエジプトにかぎらず、その後の世界の帝国でも似たり寄ったりだった。幸せという点では、人間は狩猟採集時代のほうがずっと幸せだった、と著者はいう。

虚構は人間の協力ネットワークをつくりだす。

しかし、最後は現実をみるべきだ、と著者はいう。国家や企業の物語ではなく、喜びや苦しみの現実を。

〈歴史は単一の物語ではなく、無数の異なる物語なのだ。そのうちの一つを選んで語るときには、残りをすべて沈黙させることを選んでいるわけである。……

虚構は悪くない。不可欠だ。……だが、物語は道具にすぎない。だから、物語を目標や基準にするべきではない。私たちは物語がただの虚構であることを忘れたら、現実を見失ってしまう。〉

歴史には表通りと裏通りがある。

近代の科学も新種の神話だ、と著者はいう。それは神を信じるのと変わらない。いまやコンピューターと生物工学のおかげで、虚構と現実の境すらあいまいになりつつある。

宗教はいまも生きている。共産主義や自由主義もひとつの宗教である。それは自分の考え方だけが正しいと信じる信仰にほかならない。「宗教とは社会秩序を維持して大規模な協力体制を組織するための手段である」と、著者は断言する。

宗教には神の名を借りた倫理や権力が隠されている。

これにたいし、科学は事実にもとづくと主張する。聖書やキリスト教の文書が、倫理や法の正統性を主張するのは、何の科学的根拠もない、と著者はいう。

実際には、倫理的判断と科学的判断を区別するのはむずかしい。人びとに幸福をもたらすと称して下される科学的判断がいつも正しいともかぎらない。

科学的判断だけでは、社会の秩序を維持できない。そこで、国家や宗教の導きが必要になってくる、と著者はいったん突き放した国家や宗教に戻ってくる。

「科学と宗教は集団的な組織としては、真理よりも秩序と力を優先する。したがって、両者は相性が良い」と、著者は意外なことを書いている。

とはいえ、テクノロジーと経済の進歩を止めることはできない。

現代を揺り動かしてきたのは、科学の進歩と経済成長である。近代以前は科学も経済成長も眼中になかった。

近代にはいると、信用にもとづく経済活動が活発になり、次々と新規事業が生まれるようになった。

現代は経済成長があってあたりまえの時代となった。生産が増えれば消費が増え、それによって人びとがより幸せになると、だれもが信じるようになった。

人口が増えれば、現状を維持するだけでも経済成長が必要になる。だが、それ以上に、人びとはより多くのもの、より便利なもの、より幸せになるものを求めはじめる。

こうして、経済成長こそが人生の目標を実現する鍵と考えられるようになり、政府自身もGDPを国家指標とするようになった。いまや経済成長の信奉は宗教の域に達している、と著者はいう。

しかし、「より多くのもの」を求める価値観は、環境破壊や社会的不平等、伝統の破壊をもたらした。忙しい経済生活を優先するために、家族の絆もしばしば無視されている。

著者は資本主義は現代の宗教と呼ばれてもおかしくないという。

だが、「天上の理想の世界を約束する他の宗教とは違い、資本主義はこの地上での奇跡を約束し、そのうえそれを実現させることさえある」。

飢餓と疫病が克服され、暴力を減らし寛容さをもたらしたのも、資本主義のおかげである。

著者は資本主義は宗教だといいながら、こんどは資本主義の擁護に転じる。

資本主義の第一の戒律は投資せよである。投資こそが経済の拡大をもたらす。資本主義のサイクルはけっして止まらない。資本主義はけっして歩みをとめない。勝つためには投資をつづけ、成長を求めなければならない。

だが、経済ははたして永遠に成長することができるのだろうか。経済の拡大を支えるのはエネルギーと資源、科学技術である。

科学技術の発展は、新エネルギー源や新原材料の開発、よりすぐれた機械の発明と結びついて、経済の成長を促してきた。

いまの人類は「これまでよりもはるかに多くのエネルギーと原材料を思いのままにしており、生産は急激に増えている」。そして、これからはナノテクや遺伝子工学、AIが生産に大革命をおこしていくだろう、と著者はいう。

だが、そのいっぽうで、資本主義経済がこのまま発展していけば、その先はどうなるだろうかという不安も著者はかかえている。「現代の経済にとっての真の強敵は、生態環境の崩壊だ」

生態環境のメルトダウンが、人間の文明の存続を脅かしかねない。

「裕福なアメリカ人と同じ生活水準を世界中の人々全員に提供するためには、地球があといくつか必要になるが、私たちにはこの一個しかない」

いま成長のレースはますます激しくなっている。そして、ほとんどの人が、「未来の科学者たちが今はまだ知られていない地球の救出法を発見するだろう」という奇跡を信じている、と著者はいう。だが、はたして、そううまくいくだろうか。

資本主義がほんとうに人類に幸福をもたらしたかも疑問である。

何世紀にもおよぶ経済成長と科学革命は、人びとを豊かにした。しかし、人びとのくらしは、けっして穏やかで安らかなものになっていない。激しい生存競争のもとで、私たちは「なおさら多くのことをしたり、多くのものを生み出したりするようにというプレッシャを絶え間なく感じている」。

人びとは常に前に進むよう求められる。「私たちは絶えず収入を増やし、生活水準を高めるよう仕向けられる」。こうした緊張と混沌の世界で、生きつづけるのは、とてもたいへんなことだ。

にもかかわらず、ほとんどの人が自由市場資本主義を信じている。飢餓や疫病や戦争をいまのところ抑え込んでいるのは、やはり自由市場資本主義のおかげだ。

「これまでのところ、資本主義は驚異的な成功を収めてきた、と著者はいう。「人類は今日、かつてないほど強力であるだけでなく、以前よりもはるかに平和で協力的だ」

しかし、資本主義だけでは、世の中はぎくしゃくしてしまう。人はカネの世界でのみ生きているわけではない。「人類を救出したのは需要と供給の法則ではなく、革命的な新宗教、すなわち人間至上主義の台頭だった」

著者の思考は一筋縄ではない。ブランコのように揺れる。

次に論じられるのが、国家であることは予想されるのだが、ぼくのような年寄りはこのあたりで船酔いしてしまう。でも、なんとかがんばって、向こう岸までたどりつきたい。

ひま老人の特権で、のんびり読んではいるのですが、とかく挫折しそうになります。ともかく読書メモだけでもまとめておきましょう。そうしないと、すぐに忘れてしまうので。

サピエンスは神や国家、貨幣や企業を生みだし、取り入れたり排除したりして自然を改造し、さまざまな構築物や文化、製品を生みだしてきた。こうして、歴史は「虚構の物語のウェブを中心にして展開し」、人類は、いまや石器時代からシリコン時代にいたった、と著者はいう。

7万年前、サピエンスは想像力をもつようになった。いわゆる認知革命だ。そして、「虚構のウェブ」のもとで協力しあう関係をつくりあげた。

農業革命は神々の物語を生みだした。初期の都市では、神殿が信仰の中心であるだけでなく、政治や経済の中心ともなった。

人間の協力関係を拡大したのは、書字と貨幣である。エジプトでは生き神であるファラオのもと、官僚たちが文字と貨幣を活用して国を支配した。

ファラオはいわば国のブランドだった。生き神ファラオのもと、官僚たちが文書にのっとって、手順(アルゴリズム)どおり、国を動かしていく。

エジプト人は鉄器や車輪もない時代に、石や木の道具だけを使って、ナイル川の水量を調整するファイユームの湖とピラミッドをつくった。それはエジプトに卓越した組織力があったからである。ここに国家という虚構のはじまりをみることができる、と著者はいう。

重要だったのは文字の発明である。官僚たちは文書を通して、国の現実をとらえるようになった。文字は現実を作り替える強力な手段となった。だが、それはときに官僚たちによる虚偽や災厄をもたらす原因ともなった。

(どうやら、ものごとをポジティブ、ネガティブの両面でとらえ、そのあいだを行ったり来たりするところに、著者の思考の特徴があるようだ。)

とりわけ文字が力をもつにいたったのは、聖典の完成によってである。聖典は社会の秩序をつくりだす。「自己陶酔的な妄想」こそが聖典の本質だ、と著者は断じてはばからない。

権力は虚構の上に成り立っている。政府が印刷した紙切れが紙幣として通用するのは、それが価値をもつという虚構が信じられているからだ。

だが、虚構には代償がともなう。問題はその虚構がどれだけ正しい物差しなのかということだ。現実は常に虚構を見据えている。

たとえば「ファラオ統治下のエジプトは当時最強の王国だったが、ただの農民にとっては、王国の力は医療機関や社会福祉事業ではなく税と強制労働を意味するだけだった」。

それはエジプトにかぎらず、その後の世界の帝国でも似たり寄ったりだった。幸せという点では、人間は狩猟採集時代のほうがずっと幸せだった、と著者はいう。

虚構は人間の協力ネットワークをつくりだす。

しかし、最後は現実をみるべきだ、と著者はいう。国家や企業の物語ではなく、喜びや苦しみの現実を。

〈歴史は単一の物語ではなく、無数の異なる物語なのだ。そのうちの一つを選んで語るときには、残りをすべて沈黙させることを選んでいるわけである。……

虚構は悪くない。不可欠だ。……だが、物語は道具にすぎない。だから、物語を目標や基準にするべきではない。私たちは物語がただの虚構であることを忘れたら、現実を見失ってしまう。〉

歴史には表通りと裏通りがある。

近代の科学も新種の神話だ、と著者はいう。それは神を信じるのと変わらない。いまやコンピューターと生物工学のおかげで、虚構と現実の境すらあいまいになりつつある。

宗教はいまも生きている。共産主義や自由主義もひとつの宗教である。それは自分の考え方だけが正しいと信じる信仰にほかならない。「宗教とは社会秩序を維持して大規模な協力体制を組織するための手段である」と、著者は断言する。

宗教には神の名を借りた倫理や権力が隠されている。

これにたいし、科学は事実にもとづくと主張する。聖書やキリスト教の文書が、倫理や法の正統性を主張するのは、何の科学的根拠もない、と著者はいう。

実際には、倫理的判断と科学的判断を区別するのはむずかしい。人びとに幸福をもたらすと称して下される科学的判断がいつも正しいともかぎらない。

科学的判断だけでは、社会の秩序を維持できない。そこで、国家や宗教の導きが必要になってくる、と著者はいったん突き放した国家や宗教に戻ってくる。

「科学と宗教は集団的な組織としては、真理よりも秩序と力を優先する。したがって、両者は相性が良い」と、著者は意外なことを書いている。

とはいえ、テクノロジーと経済の進歩を止めることはできない。

現代を揺り動かしてきたのは、科学の進歩と経済成長である。近代以前は科学も経済成長も眼中になかった。

近代にはいると、信用にもとづく経済活動が活発になり、次々と新規事業が生まれるようになった。

現代は経済成長があってあたりまえの時代となった。生産が増えれば消費が増え、それによって人びとがより幸せになると、だれもが信じるようになった。

人口が増えれば、現状を維持するだけでも経済成長が必要になる。だが、それ以上に、人びとはより多くのもの、より便利なもの、より幸せになるものを求めはじめる。

こうして、経済成長こそが人生の目標を実現する鍵と考えられるようになり、政府自身もGDPを国家指標とするようになった。いまや経済成長の信奉は宗教の域に達している、と著者はいう。

しかし、「より多くのもの」を求める価値観は、環境破壊や社会的不平等、伝統の破壊をもたらした。忙しい経済生活を優先するために、家族の絆もしばしば無視されている。

著者は資本主義は現代の宗教と呼ばれてもおかしくないという。

だが、「天上の理想の世界を約束する他の宗教とは違い、資本主義はこの地上での奇跡を約束し、そのうえそれを実現させることさえある」。

飢餓と疫病が克服され、暴力を減らし寛容さをもたらしたのも、資本主義のおかげである。

著者は資本主義は宗教だといいながら、こんどは資本主義の擁護に転じる。

資本主義の第一の戒律は投資せよである。投資こそが経済の拡大をもたらす。資本主義のサイクルはけっして止まらない。資本主義はけっして歩みをとめない。勝つためには投資をつづけ、成長を求めなければならない。

だが、経済ははたして永遠に成長することができるのだろうか。経済の拡大を支えるのはエネルギーと資源、科学技術である。

科学技術の発展は、新エネルギー源や新原材料の開発、よりすぐれた機械の発明と結びついて、経済の成長を促してきた。

いまの人類は「これまでよりもはるかに多くのエネルギーと原材料を思いのままにしており、生産は急激に増えている」。そして、これからはナノテクや遺伝子工学、AIが生産に大革命をおこしていくだろう、と著者はいう。

だが、そのいっぽうで、資本主義経済がこのまま発展していけば、その先はどうなるだろうかという不安も著者はかかえている。「現代の経済にとっての真の強敵は、生態環境の崩壊だ」

生態環境のメルトダウンが、人間の文明の存続を脅かしかねない。

「裕福なアメリカ人と同じ生活水準を世界中の人々全員に提供するためには、地球があといくつか必要になるが、私たちにはこの一個しかない」

いま成長のレースはますます激しくなっている。そして、ほとんどの人が、「未来の科学者たちが今はまだ知られていない地球の救出法を発見するだろう」という奇跡を信じている、と著者はいう。だが、はたして、そううまくいくだろうか。

資本主義がほんとうに人類に幸福をもたらしたかも疑問である。

何世紀にもおよぶ経済成長と科学革命は、人びとを豊かにした。しかし、人びとのくらしは、けっして穏やかで安らかなものになっていない。激しい生存競争のもとで、私たちは「なおさら多くのことをしたり、多くのものを生み出したりするようにというプレッシャを絶え間なく感じている」。

人びとは常に前に進むよう求められる。「私たちは絶えず収入を増やし、生活水準を高めるよう仕向けられる」。こうした緊張と混沌の世界で、生きつづけるのは、とてもたいへんなことだ。

にもかかわらず、ほとんどの人が自由市場資本主義を信じている。飢餓や疫病や戦争をいまのところ抑え込んでいるのは、やはり自由市場資本主義のおかげだ。

「これまでのところ、資本主義は驚異的な成功を収めてきた、と著者はいう。「人類は今日、かつてないほど強力であるだけでなく、以前よりもはるかに平和で協力的だ」

しかし、資本主義だけでは、世の中はぎくしゃくしてしまう。人はカネの世界でのみ生きているわけではない。「人類を救出したのは需要と供給の法則ではなく、革命的な新宗教、すなわち人間至上主義の台頭だった」

著者の思考は一筋縄ではない。ブランコのように揺れる。

次に論じられるのが、国家であることは予想されるのだが、ぼくのような年寄りはこのあたりで船酔いしてしまう。でも、なんとかがんばって、向こう岸までたどりつきたい。

70歳で死んだ人 [雑記]

旧臘、めでたく満で古稀を迎えた。

このところ70の坂を越えられずに散った友人知己の訃報を聞くことが多くなった。自分もそろそろあぶないかなと思う。

市の健診で再検査となったので、何かまがごとが起こらねばよいが、と内心、ひやひやしていた。しかし、それもどうやらクリアし、あっというまに誕生日がやってきた。

実際70歳になってみると、別段、何ということはない。正月がきても、きのうと変わるところもなく、毎日があっという間にすぎていく。

それでも、この齢になると、やはり死が追いかけてくることを、どこかで意識せざるをえない。めでたく70歳になったので、どんな人が70歳で死んだかを知りたくなった。

そんなどうでもいいことを教えてくれる便利な本がある。山田風太郎の『人間臨終図巻』だ。

ぼくのもっているのは徳間文庫の3巻本で、70歳で死んだ人は第2巻の終わり近くにでてくる。

そのメンバーをざっと並べてみよう。

ピタゴラス(前570頃―前500)

ソクラテス(前469頃―前399)

マルコ・ポーロ(1254−1324)

兼好法師(1283?−1353?)

コペルニクス(1473−1543)

ライプニッツ(1646―1716)

シーボルト(1796−1866)

アンデルセン(1805−1875)

ワーグナー(1813−1883)

水野広徳(1875―1945)

真山青果(1878−1948)

広田弘毅(1878−1948)

宇野浩二(1891−1961)

吉川英治(1892−1962)

高群逸枝(1894−1964)

大宅壮一(1900−1970)

サトウハチロー(1903−1973)

戸村一作(1909−1979)

大平正芳(1910−1980)

オーソン・ウェルズ(1915−1985)

本書の原本となる単行本は1986年と1987年に2巻で出版されているから、その後も調べれば70歳で死んだ人のリストはもっと広がるはずだ。

それにしても、そうそうたる人が70歳で亡くなっている。もっとも何歳でも亡くなっても、この本で取りあげられているのはそうそうたる人物にちがいないのだが……。

しかし、こうやって並べてみると、どの人も身近に思えてくる。というか、年の数だけでも、自分がこういう偉人と肩を並べることができて、すっかりいい気分になってくるから不思議なものだ。

何といっても山田風太郎(1922−2001)の筆がさえている。この人こそ天才だった。

『人間臨終図巻』は、文庫でもう1巻ある。それを眺めていると、ひょっとしたら自分も80の坂を越えられるかもしれないと、ついほくそえんだりして……。

70歳で亡くなった吉田兼好の『徒然草』にこうあるそうだ。

〈死は前よりしも来らず、かねて後(うしろ)に迫れり。人皆死ある事を知りて、待つことしかも急ならざるに、覚えずして来る。沖の干潟遥かなれども、磯より潮の満つるが如し。〉

死は前からやってくるのではなく、後ろからとつぜん迫ってくる。いつの間にか潮が満ちるように。兼好さん、さすがにうまい。

チコちゃんに叱られるかもしれないが、最近は毎日ぼーっと待ってればいいという気分になっている。

人間とは何か──『ホモ・デウス』を読む(2) [本]

著者の方法の特色は、生物学と歴史学を融合させることによって、人類史を俯瞰的に見渡すところにあるといってよいだろう。

遅々として進まないけれど、きょうは第1部「ホモ・サピエンスが世界を征服する」を読んでみることにした。

われわれの日常で、ライオンやオオカミやトラは、動物園を除けば、もはやおとぎ話やアニメの世界にしか存在せず、実際に「この世界に住んでいるのは、主に人間とその家畜なのだ」と、のっけから著者は指摘している。

〈合計するとおよそ20万頭のオオカミが依然として地球上を歩き回っているが、飼い馴らされた犬の数は4億頭を上回る。世界には4万頭のライオンがいるのに対して、飼い猫は6億頭を数える。アフリカスイギュウは90万頭だが、家畜の牛は15億頭、ペンギンは5000万羽だが、ニワトリは200億羽に達する。〉

この指摘はとてもおもしろい。

過去7万年間、ホモ・サピエンスは地球の生態系に、じつに大きな変化をもたらしてきた。マンモスなど大型動物を絶滅に追いこんだのはホモ・サピエンスの仕業である。

狩猟採集の世界では、アニミズムが人と動物との対話をもたらしていた。それどころか、人間の祖先はヘビやトカゲなどの動物とさえ考えられていた。つまり、人間は動物の一種にすぎないと思われていたのだ。

しかし、いまでは動物はヒトより劣った存在とみなされるようになった、と著者はいう。これは農業革命のもたらした意識変革である。農業革命は家畜をもたらした。「今日、大型動物の9割以上が家畜化されている」

家畜の身になってみれば、人に守られ、育てられる家畜の運命は悲しいものだ。たとえば、イノシシの遺伝子を引き継いだブタは、さまざまな欲求や感覚や情動をもっている。にもかかわらず、かれらは食肉としてしか評価されず、その目的に沿ってだいじに育てられる。

ここで、アルゴリズムという聞き慣れない用語が登場する。

アルゴリズムというのは、はやりのコンピューター用語だ。

人を含む動物は身体をもち、その身体を感覚や情動や欲求にもとづいて動かしている。その動きはアルゴリズムにしたがっている、と著者は考えている。

「アルゴリズムとは、計算をし、問題を解決し、決定に至るための、一連の秩序だったステップのことをいう」

つまり、アルゴリズムとは目標実現に向けての段取りといってもよいのかもしれない。

人を含め、すべての動物は、感覚や情動や欲求をもち、アルゴリズムに沿って行動する。ブタにはブタの、人には人のアルゴリズムがある。

親子の情動的な絆は人もブタも変わらない。にもかかわらず、人は子ブタや子牛を生後すぐに母親から引き離して、もっぱら食肉として育てる。

こうした行動を正当化したのは、有神論の宗教だった、と著者はいう。

古代ユダヤ教では、子羊や子牛が神のいけにえとしてささげられた。ほとんどの宗教は、神だけではなく人間をも神聖視している。魂をもつのは人間だけであり、動物には魂がなく、人のために存在しているとされた。

こうして神は作物や家畜を守り、人は神に収穫をささげるという構図ができあがったという。

動物たちに共感を示したのはジャイナ教と仏教、ヒンドゥー教である。どんなものも殺してはならないと教えた。とはいえ、牛の乳をしぼったり、その力を利用したりすることまでは禁じなかった。

農業革命は経済革命であるとともに宗教革命でもあったという。動物は感覚のある生き物からただの資産へと降格された。そして国家が成立すると、国家は征服した人間集団を資産として扱うようになる。こうして、人間による人間の差別も発生する。

そして、その後の科学革命と産業革命が、人間至上主義を生みだす。人間は神に代わって自然を動かし管理するようになった。

人間がこの世界でいちばん強力な種であることはまちがいない。だが、力のある種の生命が、ほかの種の生命より貴重かどうかは、じつはわからない、と著者はいう。

人間には魂があるが、動物には魂がないという説はあやしい。

ダーウィンの進化論がいまでも恐れられるのは、ダーウィンが魂が存在しないことを立証したからだという。

これはおもしろい見方だ。

進化論は人が分割できない不変かつ不滅の個からなるという信念をしりぞける。ダーウィンは、あらゆる生物学的存在は、小さく単純な部分からできた複雑な器官の集合であり、それは徐々に進化したものだと考えた。進化論によれば、永遠不滅の魂なるものはどこにも存在しない。

動物とちがって人間には心があるという言い方にたいしても、著者は反論する。

〈心は魂とは完全に別物だ。心は神秘的な不滅のものではない。目や脳のような器官でもない。心は、苦痛や快楽、怒り、愛といった主観的経験の流れだ。これらの精神的な経験は、感覚や情動や思考が連結して形作っている。感覚や情動や思考は、一瞬湧き起こったかと思えば、たちまち消える。……永久不変の魂とは違い、心は多くの部分を持ち、たえず変化しており、それが不滅だと考える理由はまったくない。〉

ロボットやコンピューターには心や意識はない。こうした装置は何も感じないし、何も渇望しない。あらかじめ入力されたデータにもとづいて、動くだけである。

いっぽう人を含む動物には感覚と情動がある。人間も動物も感覚と情動にもとづいてデータを処理し、行動する。ここには無意識のアルゴリズムが潜んでいる。

問題は心や意識とは何かということだ。

これが意外と解明されていない。

脳は複雑な器官で、800億を超えるニューロンが結びついて無数の入り組んだ網状組織を形成している。そのニューロンが何十億もの電気信号をやりとりすると、[吉本隆明風にいえば]「心的現象」が発生する。これが脳科学者のもたらした知見だ。

しかし、これは苦痛や快楽、怒り、恐怖といった心的現象それ自体を説明するわけではない。外部の刺激によって脳内の多くのニューロンが相互に信号を発して、心臓の鼓動が高まり、体内にアドレナリンが行き渡るというのは、たしかにメカニズムの説明である。だが、それで心とは何かがわかるわけではない。

心と脳はどういう関係にあるのか。動物に求められるのが行動だとすれば、心など必要としないのではないか、と著者は問う。それなのに、人間はなぜ心的現象を経験するのか。

動物は一連のアルゴリズム(計算と段取り)によって動いている。その多くはコンピューター・プログラムによって置き換えることができる。その典型が自動運転車だ。

神や魂の存在は実証できない。だとすれば心も存在しないのだろうか。そうではない。「どんな科学者も痛みや疑いといった主観的感情は絶えず経験しているので、その存在は否定のしようがない」

心や意識は脳の無用な副産物だとして、生命科学者のなかには、生命とはデータ処理に尽きると断言する人もいる。また、フロイトのように、心を性衝動装置とみて、蒸気機関のようなものとして説明しようとしても、うまくいかないだろう、と著者はいう。いまでは心をデータ処理するコンピューターのように説明することがはやっているが、コンピューターに心がないことはあきらかだ。

心についてはほとんどわかっていない、と著者はいう。

それでは動物には心があるのか。イヌが人と情動的関係を結ぶことを考えれば、イヌに心や意識があることはまちがいないと思われる。それはサルやマウスにしても同じことだ。

動物にはたとえ意識があったとしても自己意識はないという主張も理解しがたい、と著者はいう。どの犬も自分と知らない犬の尿のちがいを臭いで見分けることができる。どうして、動物に自己意識がないといえるのだろうか。

動物も人間も目的をもって行動する。動物の行動を非意識的なアルゴリズムと理解することもできるが、たとえば高度なチンパンジーは、あきらかに自己意識をもち、意識的に計画を立てている。

したがって、動物とちがい、人間だけが魂や心をもつと主張しても、それは説得力に欠ける。人間だけが高度な知能をもち、道具をつくる能力を発達させたというだけでは、サピエンスが世界を征服しえた説明とはならない、と著者はいう。

それでは、ほかの動物にはない人間の特別な能力とは何だったのだろう。

〈人類はその後の2万年間に、石を先端につけた槍でマンモスを狩る段階から、宇宙船で太陽系を探索する段階まで進んだが、それは進化のおかげで手先が器用になったり脳が大きくなったからではない。むしろ、私たちの世界征服における決定的な要因は、多くの人間どうしを結びつける能力だった。〉

ゾウやチンパンジー、ハチやアリにも協力関係はある。しかし、「無数の見知らぬ相手と非常に柔軟な形で協力できるのはサピエンスだけだ」。

古来、勝利を決定づけたのは、目的に向けての人びとの協力と結集だった。それが力をつくりだす。独裁政権を倒した革命も、南極や月に達した偉業も、こうした協力関係抜きには考えられなかった。

なぜ人間だけが、これほど大規模で高度な社会制度を構築できたのか、と著者は問う。

人間でもたがいに見知った人間どうし密接な関係を結べるのは150人が限度だ。顔の見える小集団の原理は、平等主義であり、不平等は憤りや不満を引き起こす。

ところが大集団になると話はちがってくる。ここでは、想像上の秩序、あるいは物語が決め手になる。こうした虚構(フィクション)が認められれば、たとえ社会がエリート層と非エリート層に分かれていても、社会的な協力関係を維持することは可能になる。

想像上の秩序というのは共同主観的な物語だ、と著者はいう。それは、たとえば神や国、おカネなどであり、[吉本隆明流にいえば]「共同幻想」である。社会は共同幻想の上に成り立っている。それらは人が信じなくなった途端に消滅してしまうが、信じられているかぎりは人びとの協力関係を生みだす。

その例として、著者はおカネを取りあげて、こんなふうに書いている。

〈たとえば、お金には客観的な価値はない。[ただの紙切れである]1ドル札は食べることも飲むことも身につけることもできない。それにもかかわらず、何十億もの人がその価値を信じているかぎり、それを使って食べ物や飲み物や衣服を買うことができる。……[しかし、だれもこのお札を受け取らなくなれば]ドルは価値を失う。緑色の紙切れはもちろん存在し続けるだろうが、値打ちはなくなる。〉

実際、通貨の世界ではこうしたことが起きている。たとえば、イタリアの古いリラ札はいまでは市場ではだれも受け取ってくれない。それは古いドル札も同じだ。

通貨はともかく、まさか国が消えることはないだろうと思うかもしれないが、それがそうではない。実際、ソ連やユーゴスラヴィアが消滅したことをみれば、国家もまた消えるのだ。

国家は貨幣と同じく、共同主観的な虚構、言い換えれば「共同幻想」である。そして、神もまた……。

だれもが有意義だと信じれば、それは共同幻想となり、意味のウェブを形づくる。たとえば、キリスト教の神を信じる者にとっては、十字軍でイスラム教徒を槍で刺し殺すことは誇りに思えただろう。しかし、いまでは異教徒と聖地ということばは何の意味ももたなくなっている。

ウェブがほどけると共同幻想も消える。しかし、それでも共同幻想自体は消えることがない。あらたな共同幻想が生まれるからだ。

人間に特有なのは、この共同主観的なものを生みだす能力である、と著者はいう。サピエンスだけが共同主観的な現実、言い換えれば共同幻想による虚構をつくりだすことができる。ライオンは百獣の王であっても「銀行口座を開いたり、訴訟を起こしたりはできない」。

人間を知るためには、「この世界に意味を与えている虚構を読み解く」ことが絶対に必要になってくる、と著者はこの第1部を締めくくっている。

なかなかやっかいな本書を、もう少し読み解いていくことにしよう。