マーシャル『経済学原理』 を読む(まとめ、その4) [商品世界論ノート]

12 安定均衡

第5編の「需要・供給および価値の一般的関係」にはいる(日本語版では第3分冊)。シュンペーターがもっとも評価した部分だ。

まずマーシャルは需要と供給が出会う場、商品の売買がなされる市場について論じている。

市場(いちば)はもともと食料などの日常品が並べられる公開の場所をさしていた。だが、のちにそれは食料にかぎらず綿花や石炭、砂糖、鉄、貴金属、証券など、すべての商品が取引される場を意味するようになった。その場は一般に市場(しじょう)と呼ばれる。

商品はその性格によって、さまざまな市場をもつ。近隣でしかさばけない耐久性のない商品もあれば、遠隔地で大きな需要が見込める貴重な商品もある。それに応じて、市場は世界市場から僻地市場までの幅をもつ。

市場は抽象概念だ。どんな商品であれ、商品が取引される場が市場と呼ばれる。マーシャルの時代とちがって、いまや市場は商店にとどまらずデパートやスーパー、郊外店、さらにインターネット上にも広がっている。就職市場など、時期に応じて開かれる市場もある。市場は空間だけでなく、時間によっても左右される。

『経済学原理』でマーシャルが挙げているのは、小麦市場の例だ。

まだ取引は成立していない。売り手が売りたいと思う量と買い手が買いたいと思う量は価格に応じてことなってくる。

たとえば、こんなふうになる。

価格 売り手 買い手

500円 3000袋 1000袋

400円 2000袋 2000袋

300円 1000袋 3000袋

ここでは400円なら売り手が2000袋市場に出したいと思い、買い手は2000袋買いたいと思う。ここで供給と需要が均衡する。

この例はあくまでもひとつのモデルにすぎない。実際の取引の動きとはことなるだろう。それをさておき、マーシャルは供給と需要の均衡する価格が存在すると想定する。その価格では、商品が売り尽くされ、買い尽くされることになる。

とはいえ、価格は供給側の胸算用によって、とりあえず算出される。たとえば商品となる作物のでき、予想される収穫量などをみて判断されるだろう。

次に穀物だけではなく、一般商品に枠を広げてみよう。

商品をつくるには、多様な資本と労働を要する。これに商品ができあがるまでの「待忍」の費用を加えたものが商品の「真実の生産費」だ、とマーシャルはいう。つまり、生産費に適切な期待利潤(「待忍」の費用)を加えたものが、商品の供給価格となる。

もちろん商品は多量に出荷されるから、市場での供給価格は、商品1単位の価格で表示される。さらに、実際の市場価格には流通経費も加わる。

生産者はできるだけ経費のかからない生産方法を選択する。社会もまた能率のよくない生産者より能率のよい生産者を選ぶだろう。マーシャルは、これを「代替の原理」と名づけている。

ただし、労働市場には一般市場とことなる特殊性がある。労働市場では「労働力の売り手は処分できる労働力をただ一単位しかもっていない」。

からだはひとつだ。そのため、何が何でも職を得ようとする労働者は、低い賃金でもみずからの労働力を売りに出そうとするかもしれない。

労働市場では、企業は供給側でなく需要側に立っている。一般市場では労働者は商品を買う側なのに、労働市場ではみずからの能力を売る側になる。企業はそうした人間の能力(人材)を買うことによって、原料や機械だけでは得られない商品価値をつくりだそうとする。したがって、労働力は単なる商品ではない、とマーシャルはいう。

こうして、商品世界は製造物を商品化するだけではなく、人間の能力をも商品化することによって、はじめて循環していくことになる。ただし、一般商品と労働力商品とでは、その需給の流れが逆であることに注目しなければならない。つまり商品をつくる商品が労働力商品であるのにたいして、労働力をつくる商品が一般商品なのだ。

商品に需要と供給の力関係がはたらくのは、商品世界に対位変換構造が存在するためである。商品は売り手と買い手がいて、はじめて成り立つ。労働者は売り手であると同時に買い手でもある。企業もまた買い手であると同時に売り手である。こうした対位変換的な商品構造は近代において本格的に成立したといえる。

マーシャルは商品には一定の需要価格もあるという。そして、「どんな場合にも市場に売りにだされる分量が多くなればその買い手を見いだせるような価格は低くなっていく」と論じる。

きわめてシンプルにいうと、供給価格は前に述べたように企業の生産費(経営の租利益を含む)に一致する。新しい生産方法が導入されなければ、ふつう生産量の増加にともなって、生産費は上昇していく(収穫逓減の法則)。

しかし、生産が大規模化し、手労働に代えて機械作業(いまならAI)が導入され、人力の代わりに蒸気動力(いまなら石油や電気のエネルギー)が用いられるようになると、生産費は下がっていく。つまり規模の経済がはたらく。

市場において、需要価格が供給価格より高い場合は、生産者はその商品の生産をもっと増やそうとする。逆に需要価格が供給価格より低い場合は、生産者はその商品の生産量を減らそうとする。そして、需要価格と供給価格が一致する場合に安定均衡が達成される。

商品の生産量と価格は、わずかに変動することがあっても、安定均衡に収束する傾向がある。ただし、この均衡点は常に同じというわけではない。さまざまな状況の変化によって、需要表と供給表がたえず変動しているためである。そのため安定均衡点は常に再形成されていく。

ここで時間の要素がはいってくる。「われわれは将来を完全に予測することはできない」と、マーシャルはいう。予想もしなかったことが起こるかもしれない。人口減少、資源の枯渇、競争の激化、新商品の開発といったこともありうる。それによって、市場の状況は変わってくる。

アダム・スミスが述べた商品の正常価値ないし「自然価値」を判断するのはむずかしい。「価値が効用で決まるか生産費で決まるか議論するのは、紙を切るのははさみの上刃か下刃かと争うようなものであろう」とマーシャルはいう。

とりあえずの結論はこうだ。

〈われわれは一般原則としては、とりあげる期間が短ければ、価値にたいする需要側の影響をそれだけ重視しなくてはならないし、期間が長ければ、生産の影響をそれだけおもく考えなくてはならない、と結論してさしつかえないようである。……[長期においては]結局は持続的な諸原因が価値を完全に支配することになる。しかしながら最も持続的な原因でも変動をまぬかれない。世代の移り変わりにつれて、生産の全構造も変容していき、いろいろな事物の生産費の相対的な大きさもまったく変わってしまうのだ。〉

われわれは新たに生まれては消えていく変動めまぐるしい商品の価値体系のなかでくらしている。たとえば、石油や電気が、照明や暖房、食料、衣服、交通、文化にわたるそれまでのあらゆる生活様式を変え、いまも変えつづけていることを考えれば、いまもわれわれは変動のすり鉢のなかに投げこまれているかのようである。

13 短期均衡と長期均衡

企業家はじゅうぶんな成果が見込めなければ、支出(投資)をしようとしないものだ、とマーシャルは書いている。

失敗の危険にたいしては引き当て分を用意しておかなければならない。また商品として成熟するまで時間がかかるとしたら、それまでの支出にたいする元利も累計して支出の合計を計算しておかなければならない。これらのすべてが事業にかかる費用となる。

加えて、成果をだすまでの努力や待忍も費用の要素だ。それは追加的な収益とは別のもので、事業主自身の仕事の報酬になるという。こうした費用の回収が見込めなければ、企業家は事業をはじめるわけにはいかない。

事業が開始されるまでの経費や効率は常に見直されなければならない。仕入先や機械の選択、販売方法の検討も必要だ。投資はぎりぎりの収益が見込めるところまでなされるだろう。

ここで、生産と消費の関係について、マーシャルは次のように述べている。

〈生産の新しい方法は新しい商品を生みだし、あるいは古い商品の価格を低下させてより多くの消費者が購入できるようにする。他方また消費のしかたが変化し消費量が変動することによって、生産の新しい展開を生みだし、生産資源の新しい配分をもたらしてくる。人間生活の向上にたいへん役立つような消費のしかたのうちには、物的富の生産を促進するとしても、ほんのわずかしか効果を生まないものもあるのだが、それでもなお生産と消費とは密接に関係しあっているのだ。〉

マーシャルが強調しているのは、生産が消費と対応しており、消費を念頭におかない生産はありえないということである。自給自足の世界では、生産は消費と即つながっていた。だが、商品世界においては、もともと生産と消費は分離されており、商品=貨幣を媒介することで、はじめて結合と循環が保たれることになる。そのとき資源もまた商品=貨幣を通じて配分されていく。

商品世界における困難は、生産と消費の分離によって生じる。

たとえば建築業者が一般人の需要を見越してマンションを建てるとしよう。その判断が的中すれば業者は利益を得るばかりか社会にも便益を与える。だが、その判断がまちがっていれば、業者は大きな損失をこうむり、最悪の場合、企業は倒産に追いこまれる。

ここで大きな損失が発生するのは、生産費用が回収されないためだ。

生産費は主要費用と補足費用とからなり、それらを合わせたものをマーシャルは全部費用と名づけている。主要費用は直接費であり、原料費、賃金、機械の消耗費などからなる。補足費は間接費であり、工場の固定費、幹部職員などの給与、その他特別費からなる。

長期的には、これらの全費用が回収されなければならない。企業の運営には労苦と心痛がともなう。全費用を回収しても、それを上回る余剰が得られなければ、だれも企業などはじめようと思わないだろう、とマーシャルは書いている。

ふたたび需要と供給の均衡について。

正常か異常かは、長期もしくは短期で考えるか、現行の特殊な要因を勘案する場合によって、判断が異なってくる、とマーシャルはいう。商品市場や労働市場はさまざまな変動にさらされている。突然の災害がおこったり、何らかの事件が発生したりすることもありうる。したがって、何をもって正常とするかはなかなか断定しがたい。

そこで論議を進めるうえでは、攪乱的な影響がなく、生産と消費、分配の条件が変わらず、人口も不変という仮定のもとで、一般的傾向を推論していくほかない、とマーシャルはいう。

市場に攪乱のない定常状態では、商品の価値を規制するのは生産費であって、供給価格と需要価格は一致し、正常価格は一定に保たれる。だが、実際にこういう状態はまずありえない。生産方法や生産量、生産費は常に動いているし、需要の流れも変動しているからだ。人口も富も変化し、土地も不足し、通商関係も変わったりする。

定常状態のモデルから、厳しい条件をとりはずしていけば、少しずつ現実の生活に接近してくる。あるいは静学的なモデルに現実の条件を加えていけば、新たなモデルをつくり、それを検証することもできる。

ここでマーシャルは漁業を例にとる。たとえば、天候不順がつづいた場合は漁獲量が減り、供給価格が上昇していく。いっぽう、疫病が発生して食肉への不安が高まり、魚肉への需要が高まった場合も、魚の供給価格は上昇していく。資源が枯渇の兆候を示した場合も同じだろう。だが大きな需要に応じるため、漁師が漁船の規模や装備を増強し、漁獲高を増やしていくなら、供給価格はいくらか下がっていくかもしれない。

こうした例示は、漁業や農業だけではなく、工業の場合もあてはまる。市場価格は需要と在庫に依存しているのだ。

マーシャルは「限界生産」という考え方を持ちだす。市場において価格の上昇が期待されると、生産の限界が押し広げられ、主要費用を上回る余剰を求めて、余剰があるかぎり、生産が増大していくというのだ。

ただし、その行動は短期と長期でことなる。

〈短期においては、生産の装備の大きさはほぼ固定しているので、人々の行動はこれら装備をどの程度まで積極的に活用するかを検討する際の需要の期待によって決められてくるし、長期においては、これら装備の供給は生産しようとする財にたいする需要の期待に対応するよう調整されるのだ。〉

高い価格が期待されると、短期では労働時間を延長して装備がフルに動かされる。短期においては、生産者はすでに設置された装備を利用して、できるだけその供給を需要に適合させるよう努力していくしかない。だが、そうした生産の増大には限度がある。

そこで長期の対応が検討される。

長期の計画においては、大規模生産の経済が予想されている。そこでは供給価格は逓減し、それによってより多くの需要が得られるものと考えられている。

大規模生産にいたる道は、不十分な資本しかもたない小企業が苦労の末、大きな事業体をつくるにいたるケースもあれば、富裕な資本家が巨額の投資によって、大規模な事業を立ち上げるケースもある。

長期と短期のあいだに厳密な区別があるわけではない。短期においては、現存の設備にもとづいて商品供給の増加がはかられる。これにたいし長期においては設備や工場の拡張が、商品供給の原動力となる。そして、さらに長期的には、人口や知識、技術、資本の成長、ならびに世代の変遷にともなう変化が考えられる。

ここでマーシャルは需要と供給の流れをもう少し細かく検討している。

たとえば、ビールは直接に需要される。しかし、ビールができあがり、消費者のもとに届くまでには、次のような工程が考えられるだろう。

麦 芽

水 →ビール工場→ビール→消費者

ホップ

ここで企業にとって、麦芽やホップは間接的(あるいは派生的)な需要対象となる。そして、麦芽やホップはビール工場で結合され、ビールという商品として供給され、消費者の需要対象となる。

もし材料である麦芽やホップの値段や供給量が上下すると、最終製品の価格や供給量も変化する。それに応じて消費者需要のあり方も変わってくる。一般にビールの価格が上昇すれば、消費者はビールを飲むのを多少控えるだろうし、逆にその値段がさがれば、もう少し飲もうかと思うようになるだろう。

間接需要の変化が最終需要にどのような影響をもたらすかは、ケースバイケースである。多少値段が上がっても、ビールが飲みたい欲求は変わらないから、需要はさして減らないということも考えられる。しかし、あまりに値段が上がると、ビールの代わりにたとえば焼酎を選ぶこともありうる。工場の側も麦芽やホップの新たな仕入先を探すかもしれない。さらにホップと麦芽の割合を変えて、できるだけ値段をあげないようにするのもひとつの手段である。

いずれにせよ、ここでは供給が単なる供給ではなく、それ自体がさまざまな需要の束からできあがっていることを認識することが重要である。とりわけ、その中心となるのが労働力にたいする需要である。

マーシャルはいう。

〈ほとんどすべての原料と労働は数多くの異なった産業部門で使われ、ひじょうに多種多様な商品の生産に寄与している。これらの商品はそれぞれその直接の需要をもっており、それから生産要因のそれぞれにたいする派生需要が起こってくる。〉

これらの派生需要を合計したものが供給サイドの全体需要となるわけだ。

結合生産物も存在する、とマーシャルはいう。

たとえば、羊は羊毛と羊肉に分けられる。小麦は食料としての小麦と麦わらに分けられる。したがって、羊や小麦は結合生産物なのである。そして、どの用途を優先するかによって、商品化への手間のかけ方が変わってくる。

同じことが一般的な産業についてもいえる。生産過程において、主要な産物と副次的な産物が発生するのはよくあることだ。そのうちのどれを優先するかは、いわば市場の動きによる。

複合供給ないし複合需要の現象もよくみられる。たとえば牛肉と豚肉は競合商品だといってもよい。それらは別々の商品でありながら、価格と質に応じて、同じように消費者の欲求を満たすことになる。

こうした商品のさまざまな関係を見ながら、商品の動きをとらえていくことがだいじだ、とマーシャルはいう。過大な需要が資源の枯渇をもたらすこともあれば、交通の発達が生産経費の削減につながることもある。またある分野の製品価格の変動が、ほかの製品の価格に影響をことも多い。このように、商品世界は一商品だけで独立しているわけではなく、多岐にわたる商品の連鎖のなかで成り立っているのである。

14 価値と限界費用

ここでは生産物の価値と限界費用の関係が論じられる。マーシャルは正常な状態と長期の結果を前提としている。それを前提とすれば、変則的な状態や短期の場合にも応用がきくからだ。

それを紹介する前に、もう一度、商品世界の成り立ちをおさらいしておこう。

需要と供給が分離・結合される商品世界においては、商品と貨幣を媒介にして、経済の循環構造が維持されている。供給は需要なくして実現しないし、需要は供給なくして実現しない。供給と需要の変化は、ごくわずかであっても、連動して全体の需給関係に影響をおよぼす。供給と需要は留まることなく、いわば潮流のようなものをかたちづくっている。

その流れを切り取って図示すれば、こんなふうになるかもしれない。

マーシャル『経済学原理』 を読む(まとめ、その3) [商品世界論ノート]

8 収穫逓減の法則

ここからは第4編、生産についての考察にはいる。そのタイトルは「生産要因 土地・労働・資本および組織」となっている。

生産の目的は消費である。人間は外からもたらされた財を消費することによってみずからを再形成し、その労力を消費することによって、内にとりいれる財をつくりだす過程をくり返しているといってよい。とりわけ近代に近づくにつれ、その財は商品となり、生産と消費の循環は貨幣を媒介しておこなわれるようになる。そのさい、分配は財の直接分配という形態ではなく、媒介物としての貨幣を分配する形態をとるようになった。

近代のひとつの特徴は、生産が自己消費財のためではなく、市場で売買される商品をつくることに向けられている点である。この過程は不可逆的であって、歴史を無理やり元に戻そうとしても、そこには大きな災厄が発生することを、われわれはしばしば味わってきた。

ポル・ポト政権時代のカンボジアをみればわかるように、貨幣と商品が廃止され、生産が直接的な消費財に限定されるならば、生産と消費は一気に落ち込み、社会は急速に窮乏化する。生産力の大きさが近代を支えているといってよい。それを可能にしたのは商品という存在である。商品そのものを否定することは、社会に荒廃と混乱をもたらすだろう。

近代における生産とはいったい何かを考えてみる。

マーシャルは、はじめに生産要因を土地・労働・資本に分類する。土地とは自然が人間に提供してくれるもの、労働とは人間の経済的なはたらき、資本とは財の生産に役立つ富のたくわえを意味する。

マーシャルは3つの生産要因がからみあって進行する生産過程そのものを論じているわけではない。マルクスが生産過程にこそ剰余価値が発生する根拠があるとするのにたいし、マーシャルがそれについてあまりふれないのは、かれが企業家的視点に立ち、資本による労働の支配をとうぜんと考えているという見方もある。しかし、それよりも、マルクスの労働価値説、とりわけ剰余価値説を否定しているからだと考えてよいだろう。

マーシャルにとって、利潤が発生するのは、需要と供給の均衡する場においてであり、けっして生産過程においてではない。したがって、利潤の問題は、次の第5編「需要・供給および価値の一般的関係」において論じられることになるだろう。こうして、生産過程の実態は、いわば社会学的分析に押しやられ、経済学の領域から排除されることになった。それは近代経済学のひとつの欠陥と考えることもできる。

マーシャルが、生産過程において利潤が生じるわけではないとした理由を憶測するには、たとえば2000円のシャツを500枚生産したケースを思い浮かべてみればよい。この場合、シャツの価値は100万円であり、そのうち材料費その他経費が30万円で、賃金が40万円だとすれば、利潤は30万円ということになる。マルクスの言い方をきわめて単純化すれば、ここでは30万円の剰余価値が生まれていることになる。

ところが、実際にシャツの価値が実現されるのは市場においてである。もし市場において、500枚つくったシャツが400枚しか売れなかったら、どうなるだろう。利益は10万円しかでない。すると、いわば30万円の剰余価値が10万円の利潤に転化されたことになる。もし300枚しか売れなかったら、利潤どころか10万円の赤字である。マーシャルが、生産過程において利潤が生じるわけではないとしたのは、利潤はあくまでも需要と供給の関係によって決まると考えるからである。

そのため、マーシャルは生産過程の現場の葛藤を思いきり捨象して、生産要因の問題だけを論じることにしたとみてよいだろう。ここで重要なのは、生産要因がすべて貨幣によって価値づけられること、言い換えれば、それ自体が価格をもつ商品になりうることである。近代の特質がここにも現れている。

最初に論じられるのは土地、すなわち自然要因である。

その前に、マーシャルはこう書いている。

〈人間は物質を創造する力をなんらもっていず、ただそれを有用な形態に組みかえることによって効用を創造するだけなのである。そして人間によってつくられた効用は、その需要が増大すればその供給も増大させることができる。それらは供給価格をもっている。〉

ここで人間の経済の特徴が説明されている。人は物質そのものを創造するわけではない。物質を人に有用な財に変換することによって効用をつくりだすのだ。そして、貨幣経済においては、その効用が一定の価格で売買されて、消費・生産・分配のシステムを通じて、人びとはみずからの生活を築くようになる。

しかし、そもそも人間に有用たりうる物質を提供する自然、とりわけ土地がなければ(それは海や鉱山であってもいいのだが)、経済は成り立たない。「地表のある区域を利用することは、人間がなにごとかをおこなうためには、その始原的な条件となる」と、マーシャルも書いている。

土地とのかかわりで、まず思い浮かべるのは農業だろう。

土地が植物ないし動物の生育を支えるには、水や太陽をはじめとするそれなりの条件が必要である。人間はこれに肥料などを加えることによって、土壌の肥沃度を高める。さらに土地を改良したり、灌漑施設をととのえたり、土壌に合う作物を栽培したりする。こうした人間の努力と工夫が、土地のより効果的な利用をもたらす。

土地には本源的な特性があり、人間の努力をもってしてもいかんともしがたい部分もある。人によって、豊かな土地もあれば、貧しい土地もある。

とはいえ、いずれの場合も、資本と労働を追加投入するにしたがって、土地収益は早晩次第に減少していく。これが、いわゆる「収穫逓減の法則」である。

開墾しないでも、そのまま役立つ広大な土地が存在するなら、資本と労働を投入することによって、収穫逓増が生じることもある。だが、同じ農業技術で、同じ土地を耕作しつづけるかぎり、収穫逓増がいつか収穫逓減に転ずることはまちがいない、とマーシャルは論じる。

新開地に入植する場合、最初に耕作されるのは、いうまでもなく耕作に適した肥沃な土地である。ただし、農業や牧畜には、それぞれ適した土地があって、肥沃度の意味合いは異なってくる。

耕作法の変化や需要の変化が、土地の評価を変えることもある。たとえばクローバーを植えて地力を養成してから小麦をつくったほうが、よく小麦が育つことがわかると、それまで見向きもされなかった土地ががぜん注目されるようになる。木材の需要が増えたことによって、山の斜面の地価が上がることもある。ジュートや米への需要が低湿地の開発を促すこともある。また人口の増加によって、かつては無視されていた土地が開発されていくこともある。このように考えていくと、肥沃度というのは絶対的な尺度ではなく、あくまでも相対的な尺度だ、とマーシャルはいう。

収穫逓減の法則を打ちだしたのはリカードだが、リカードは肥沃度を絶対的なものととらえたために、その法則をあまりに単純化してしまい、多くの誤解や批判を招くことになった、とマーシャルは論じている。肥沃度というものは、周辺の人口の変化や、市場の広がり、新たな需要の発生などによって、その評価が異なってくるのだ。

逆にいえば、土地にたいする収穫逓減の法則は、きわめて限定的な条件のもとで成り立つのである。それは耕作可能地がかぎられていて、しかも生産方法が変わらない場合に、追加労働によって得られる収穫が次第に減少していくという条件にもとづく。マーシャルはこうした前提を抜きに、この法則を拡張することには慎重でなければならないとしている。

にもかかわらず、収穫逓減の法則が重要なのは、それが生産の「不効用」という考え方を導く土台になっているからである。同じ生産方法のもとで、いくら追加労働を投入しても、生産量の増加割合は次第に減少していく。それは農業に限らない。

マーシャルはたとえば次のような事例を挙げている。

〈製造業者がたとえば3台の平削盤をもっていたとすれば、これらの機械によって容易になされる作業の量の限界があるはずである。もしこの限界以上のことをしようと思えば、その機械をつかう平常の作業時間のあいだ時間をむだなくつかうように細心の努力をしなくてはならないし、たぶん超過勤務をもしなければなるまい。このように機械を適正な操業状態までもってきてしまえば、それからあとは努力を注ぎこむにつれて収益逓減が起こる。そしてついには古い機械を無理して稼働させるより新しく4台目の機械を購入したほうがかえって経費の節約になるほど、純収益は減ってしまう。〉

これは農業における収穫逓減の法則を、製造業に拡張したケースといえる。

マーシャルはおそらく、次のような構想をいだいている。古典的な収穫逓減の法則が成り立つのは、限定的な条件のもとにおいてのみである。しかし、一定の条件のもとでは、収穫逓減の法則は、農業だけでなく、生産(供給)一般の法則に拡張することができる。

こうしてみると、供給面における収穫逓減の法則は、需要面における限界効用逓減の法則とペアになっていることがわかる。縦軸に価格、横軸に数量をとると、需要曲線が右下がりになるのにたいし、供給曲線が右上がりになる根拠はここに求められている。

生産面では労働者が搾取され、消費面では消費者が高い品物を買わされるというマルクス主義的な発想とは逆に、一定の技術のもとで、市場で売買される数量が増えると、生産面では生産者が「不効用」の発生に見舞われ(つまり利潤率が低下し)、消費面では消費者が消費者余剰を得るようになる、とマーシャルはとらえている。つまり、労働者の雇用増と商品の普及、消費の拡大が連動する局面が想定できるのである。

9 人口、生産、労働力

マーシャルは労働者を資本の意志によって働かされる単純労働力とはみない。労働者とは商品世界のなかで与えられた有用な仕事をはたす人びと全体を指すのであって、その質の高さは長い時間をかけて社会的に形づくられてきたと考えている。

労働力の前提となるのは人口である。人口問題は古くから論じられ、さまざまな議論が重ねられてきた。一般的にいって、人口が増加すると抑制論が台頭し、逆に人口が減少すると増加論が登場する傾向がある。しかし、人口がマルサスの指摘するように自然増の傾向をたどってきたことはまちがいない。

出生数は結婚によって左右される。19世紀末のイギリスでは、中産階級の結婚は比較的遅く、労働者階級の結婚は比較的早かった。

大陸ヨーロッパの農村では、結婚は長子にしか認められず、長子以外は結婚すると村をでなければならなかった。ヨーロッパの小農のあいだでは出生率が低かった。これにたいし、広大な土地に恵まれたアメリカの自作農や移民のあいだでは出生率は高かった。

全般的に、「妊娠率はぜいたくな生活をおくることによって低下」し、「精神的な過労が強ければ多くの子供を産む可能性は低くなる」とマーシャルは指摘する。これは現代にもあてはまりそうな定言である。

中世においては、伝染病や飢饉、戦乱、きびしい慣行などによって、イングランドでもほとんど人口が増えなかった。急速に人口が増えるようになったのは18世紀後半になってからである。都市と産業の発達が、人口の増加をうながした。

19世紀初期には、結婚率は小麦価格とともに変化した。しかし、19世紀後半になると、小麦価格よりも景気が結婚率に与える影響のほうが大きくなってくる。労働者階級は生活水準を保つために子供の数を制限するようになり、そのため人口増加率は次第に低下するようになったという。

人口と労働、健康はどのような関係があるのだろうか。

人間が健康に仕事をするには、肉体面、知性面、道徳面での健全性が保たれなければならない。筋肉労働も肉体だけでなく、意志の力や気力を要するのだ。

人間の寿命は気候や食料と関係している。衣料や住居、燃料も欠かせない要因だ。休養もだいじである。しかし、希望や自由、そして何よりも人生の理想が寿命に影響を与える。

19世紀初頭の工場労働者の状態が不健康で抑圧的なものであったことをマーシャルも認めている。それを改善することが経済学のひとつの課題だと考えていた。

かつて都市の環境は劣悪だった。都市に集まった才能ある人びとが、郊外に居を定めるようになったのはとうぜんといえる。産業が郊外に分散し、労働者がそれにともなって移動するのはもっと喜ばしい。しかし、公園や運動場ができ、住環境も改善されるようになると、都市もきっと住みやすくなるだろう、とマーシャルは期待を寄せる。

憂慮すべき点もある。それは国民の活力が次第に失われていくことである。医療と衛生の進歩、政府による社会保障、物的富の成長、晩婚化、小家族などは、むしろ人間の活力を奪う要因になりうる、とマーシャルはいう。

しかし、家族数が適切に抑制され、子どもたちにじゅうぶんな教育がほどこされ、都市住民に新鮮な空気と運動の機会が与えられ、実質所得の低下がおこらず、人びとに衣食住や余暇、文化が提供されるなら、過剰人口の弊害を避けて、「人間はたぶんかつて経験したことのないほど高い肉体的ならびに知性的な優秀さに急速に達することができるであろう」。

そのうえで、マーシャルは産業時代における労働のあり方を論じる。

産業時代においては、どの分野の労働力にも、長い訓練が必要になってくる。機械制工場の労働は、ギルドの職人仕事とちがって、安直で容易なようにみえるかもしれないが、それでも機械をうまく扱えるようになるには、精神的な強さと自制力、知識、訓練が欠かせない。

〈一時に多くのことがらに気をくばり、必要な場合にはなにごとにも容易に移っていけ、なにか錯誤があった際には機敏に処置して対策をじょうずにたて、仕事の細部の変化にたいしてはよく順応し、堅実で信頼に値し、つねに余力を残して有事の際に備えている──これらはすぐれた産業人を生み出すのに必要な性能なのである。〉

まるで、自動車を運転するさいの注意を聞かされているようだが、これはマーシャルが産業時代の労働全般のあり方について述べたものである。

産業時代の勤労者は、こうした一般的能力に加えて、業種に応じ特化された肉体的・知的能力をもたねばならない、とマーシャルはいう。

産業人(社会人)としての能力を身につけるには、家庭や学校の役割が欠かせない。実務につくには、普通教育に加えて、技術教育や企業内教育も必要になってくる。

マーシャルは教育の重要性を強調する。「たまたま社会の底辺にいる両親のあいだに生まれたというだけの理由で、天賦の才能を低級な仕事に空費してしまうというむだほど、国富の発達にとって有害なものはないであろう」

教育だけで天才的な科学者や有能な経営者が生まれるわけではない。しかし、天賦の才能を無為に消耗させてしまうのを防ぐには、教育が多少なりとも役立つ、とマーシャルはいう。

成果を生むかどうかはともかく、公私にわたる教育への投資は今後ますますだいじになってくる。「教育投資は大衆にとっても他の投資で一般に得られるより大きな収益機会がある」

国家であれ、一般家庭であれ、教育にカネをかけるのはムダだという意見にたいし、マーシャルは次のように反論している。「もしニュートンないしダーウィン、シェイクスピアないしベートーベンのような人が一人でも生みだせれば、高等教育を大衆化しようとして長年にわたって投じた資金も十分に回収されるであろう」

マーシャルは中産階級と上流階級以外は、教育にさほど熱心でないことも認めている。ある職業階層から別の職業階層に急速に上昇することが、なかなか困難であることも事実である。それでも、かれは教育の力が、人びとがより有利な職種を選ぶことを可能にするのだと信じていた。

〈他の事情に変わりがなければ、労働によって得られるであろう稼得が増大すれば労働力の増加率を高める、すなわちその需要価格の上昇は供給の増大をもたらす、と結論することはできるだろう。〉

すぐれた労働力が社会全体により多くの収入をもたらすなら、より多くの労働力が求められるようになり、それによって賃金が上昇し、働こうとする労働者の数もさらに増えてくる。

こうした好循環は、あまりに楽観的な展望にちがいない。マーシャルは、働く人びとの数と賃金が徐々に増えていくなかで、社会が少しずつ豊かに発展していくことを願っていた。だが、現実はかならずしも、そうはならなかった。

10 資本と産業組織

マーシャルは、富から生まれた資本が産業組織を動かし、それによってまた新たな富がつくりだされると考えている。

そこでまず富の発達をみていこう。

海の城と戴冠式の宮殿──スコットランドの旅(12) [旅]

8月13日(月)

朝9時、北海油田の拠点アバディーンのメルキュール・ホテルを出発。南に30分ほど車を飛ばして、ダノッター[ダンノッターとも]城にやってきました。

北海に面した海の城です。

すでに廃墟になっていますが、いかにも難攻不落の構え。

その城まで歩いて行きます。絵になる城ですね。ディズニー・アニメのモデルになったのもわかるような気がします。雨がしとしと降りつづいていました。

この城にもさまざまな歴史がからんでいます。

古くは1297年にスコットランドの英雄ウィリアム・ウォレス(1272-1305)が、当時スコットランドを支配していたイングランド軍からこの城を奪ったことが知られています。

有名なのは、オリヴァー・クロムウェルの清教徒革命(1642-49)の時代に、スコットランドの三種の神器(王冠、剣、笏)がここダノッター城に移されたことですね。スコットランドに攻め込んできたクロムウェルに奪われないようにするためだったといいます。

18世紀のジャコバイトの乱でも、この城をめぐって国王軍とジャコバイト軍が攻防戦をくり広げました。その後、城は取り壊され、廃墟となりました。

なにやら紋章らしきものが残っています。

貯水池と城壁。

向こうには入り江と岬が広がります。

廃墟とはいえ、絵になる城です。ふり返って、思わずもう1枚写真を撮りました。

そのあと、スコットランドほぼ中央の都市パースに近いスクーン宮殿にやってきました。

ここはケネス1世(ケネス・マカルピン)からジェイムズ6世(イングランド王としてはジェイムズ1世)まで、約750年にわたり、スコットランド国王の戴冠式がおこなわれた宮殿です。

まもなく退位する天皇と皇后も、皇太子時代にここを訪れたといいます。現在はマンスフィールド伯の邸宅で、宮殿内はよく整備されています。

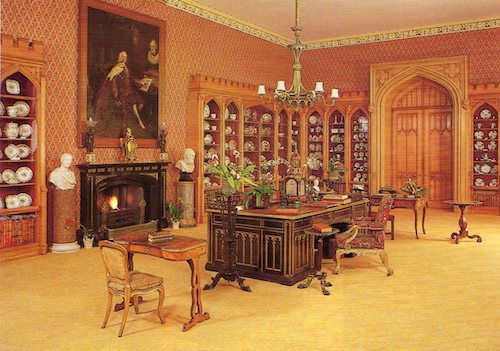

内部は撮影禁止なので、ガイドブックから部屋の様子をうかがわせる写真を2枚載せておきましょう。ここは応接室ですね。

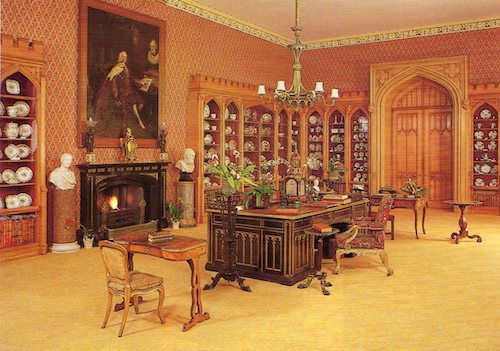

これは書斎。みごとな陶磁器が飾られていました。そのほか、いくつもの豪華な部屋に圧倒されます。

宮殿を出ると、クジャクの親子が雨に濡れそぼっていました。

長老派教会の前には、歴代の国王が戴冠式で座ったという石がさりげなく置かれていました。これはもちろんレプリカ。ほんものは1296年にエドワード1世がウェストミンスター寺院に持ち去り、エディンバラ城に戻されたのは1996年のことです。

もう少し近づいてみましょう。

どうみても変哲もない石ですが、代々の国王が座ることで、伝説は膨らむわけです。

そろそろスコットランドの旅も終わりです。きょうの宿泊地はスターリング。高校を改装したホテルに泊まることにしました。

夜は街のパブで食事。普通のレストランよりずっと安く、ボリュームもたっぷりでした。

朝9時、北海油田の拠点アバディーンのメルキュール・ホテルを出発。南に30分ほど車を飛ばして、ダノッター[ダンノッターとも]城にやってきました。

北海に面した海の城です。

すでに廃墟になっていますが、いかにも難攻不落の構え。

その城まで歩いて行きます。絵になる城ですね。ディズニー・アニメのモデルになったのもわかるような気がします。雨がしとしと降りつづいていました。

この城にもさまざまな歴史がからんでいます。

古くは1297年にスコットランドの英雄ウィリアム・ウォレス(1272-1305)が、当時スコットランドを支配していたイングランド軍からこの城を奪ったことが知られています。

有名なのは、オリヴァー・クロムウェルの清教徒革命(1642-49)の時代に、スコットランドの三種の神器(王冠、剣、笏)がここダノッター城に移されたことですね。スコットランドに攻め込んできたクロムウェルに奪われないようにするためだったといいます。

18世紀のジャコバイトの乱でも、この城をめぐって国王軍とジャコバイト軍が攻防戦をくり広げました。その後、城は取り壊され、廃墟となりました。

なにやら紋章らしきものが残っています。

貯水池と城壁。

向こうには入り江と岬が広がります。

廃墟とはいえ、絵になる城です。ふり返って、思わずもう1枚写真を撮りました。

そのあと、スコットランドほぼ中央の都市パースに近いスクーン宮殿にやってきました。

ここはケネス1世(ケネス・マカルピン)からジェイムズ6世(イングランド王としてはジェイムズ1世)まで、約750年にわたり、スコットランド国王の戴冠式がおこなわれた宮殿です。

まもなく退位する天皇と皇后も、皇太子時代にここを訪れたといいます。現在はマンスフィールド伯の邸宅で、宮殿内はよく整備されています。

内部は撮影禁止なので、ガイドブックから部屋の様子をうかがわせる写真を2枚載せておきましょう。ここは応接室ですね。

これは書斎。みごとな陶磁器が飾られていました。そのほか、いくつもの豪華な部屋に圧倒されます。

宮殿を出ると、クジャクの親子が雨に濡れそぼっていました。

長老派教会の前には、歴代の国王が戴冠式で座ったという石がさりげなく置かれていました。これはもちろんレプリカ。ほんものは1296年にエドワード1世がウェストミンスター寺院に持ち去り、エディンバラ城に戻されたのは1996年のことです。

もう少し近づいてみましょう。

どうみても変哲もない石ですが、代々の国王が座ることで、伝説は膨らむわけです。

そろそろスコットランドの旅も終わりです。きょうの宿泊地はスターリング。高校を改装したホテルに泊まることにしました。

夜は街のパブで食事。普通のレストランよりずっと安く、ボリュームもたっぷりでした。

マクベスの城にマクベスはいなかった──スコットランドの旅(11) [旅]

8月12日(日)

午前10時15分、カロデンを出発します。気温はおそらく15度くらい。薄いジャケットだと寒いくらいです。10時40分コーダー城へ。この城は1930年代まで使われていたとか。城にはちがいありませんが、貴族の館といったほうが正確かもしれません。

この城が有名なのは、シェイクスピアの戯曲『マクベス』で、マクベスの居城がコーダー城と書かれているからです。しかし、あくまでもフィクションで、実際にここにマクベスがいたわけではありません。マクベスの子孫がこの城に住んでいたこともありませんでした。

コーダー城がつくられたのは14世紀になってからで、スコットランド王マクベス(1005-57、在位1040-57)が、この城でダンカン1世を殺害することなどありえないのです。実際には、マクベスはインヴァネスの東40キロ、ここコーダー城からは東に25キロほどのピットガヴェニーでダンカン1世と戦い、破っています。重傷を負ったダンカン1世はそこからほど近いエルギン城で亡くなりました。野望による暗殺ではなかったようです。

ほんとうのマクベスはなかなかの名君だったようです。しかし、のちの歴史家がマクベスを悪者に仕立てあげ、その居城をコーダー城とし、シェイクスピアもそれを踏襲したことから、マクベスがコーダー城にいたということになってしまったのです。

でも、われわれ観光客はどうしてもマクベスの城と聞いて、ここにやってきますよね。

実際のコーダー城は、陰惨さとはまったく無縁の、こぢんまりしたきれいな城でした。跳ね橋がかかった入り口には、冠と鹿の彫り物が飾られ、「心に留めよ」との標語がかかげられています。

そして、これがコーダー家の紋章です。

1930年ごろまで使われていたという城の内部を見学します。快適な貴族の館といった風情です。

大きなタペストリーのかけられた部屋。

女性用のベッドルームがあったり。

居間があったり。

地下の台所があったり。

城の横手には小さな庭園が広がっています。

よく手入れされていますね。

刈り込みのあいだから、城の写真をとってみました。

われわれは、ここでランチをとり、午後2時過ぎ、キースの蒸留所へと向かいます。

キースの町はずれにあるストラスアイスラ蒸留所です。

ここは現存するスコットランド最古の蒸留所のひとつとされ、いまはシーバス・リーガルの基本モルトをつくっているとか。スコッチの好きな人には聖地ですね。

15ポンドの入場料を払えば、なかを2時間見学できるのですが、どうやらその時間はなさそうです。ウィスキーのミニボトルだけ買い、受付のお姉さんに記念写真を撮ってもらって、すぐに出発します。

アバディーンに向かう幹線道路の途中、インヴァルリーという町から少しはいったところにストーンサークルがあるというので、寄ってみました。ストーンサークルは南のほうだけかと思ったら、こんな北にまで広がっているのは、ちょっと意外でした。

案内板にはローンヘッドのストーンサークルと書いてありました。

それによると、このストーンサークルは直径20.5メートルで、10個の立石でつくられています。まず目にはいってくるのは、南側の立石と横石の組み合わせからなる大きな石です。

その全体を写真に収めておきます(端にもう1個石があります)。向こうにぼさっと立っているのがぼくです。

10個の石は窪みの上に立てられており、そこには人が埋葬されているようです。真ん中のリングには、ケルン状に小石が積まれています。

こうした横石のあるストーンサークルは、スコットランド特有のもので、ここアバディーン州だけでも70以上確認されているとか。ストーンサークルがつくられたのは先史時代で、紀元前3000年から1000年にかけてで、だいたいが南に面した高台に立っているといいます。実際、このストーンサークルからも小麦畑を見渡すことができました。

ストーンサークルは何のためにつくられたのでしょう。太陽や月、星の運行と関係がありそうです。ここで何らかの祭祀がおこなわれていたのもまちがいないでしょう。ケルト人以前の世界です。

そこから1時間足らずで、きょうの宿泊地アバディーンに到着。ホテルに着いたときは夕方5時近くになっていました。窓からはユニオンテラス公園の向こうに、こんな風景が広がっています。

雨のなか、港を通り、街のショッピングセンターを一回り。

ユニオン・ストリートを戻って、夕飯はホテルに近いインド料理屋にしました。

北海油田の拠点でもあるアバディーンはにぎやかな都会でした。

午前10時15分、カロデンを出発します。気温はおそらく15度くらい。薄いジャケットだと寒いくらいです。10時40分コーダー城へ。この城は1930年代まで使われていたとか。城にはちがいありませんが、貴族の館といったほうが正確かもしれません。

この城が有名なのは、シェイクスピアの戯曲『マクベス』で、マクベスの居城がコーダー城と書かれているからです。しかし、あくまでもフィクションで、実際にここにマクベスがいたわけではありません。マクベスの子孫がこの城に住んでいたこともありませんでした。

コーダー城がつくられたのは14世紀になってからで、スコットランド王マクベス(1005-57、在位1040-57)が、この城でダンカン1世を殺害することなどありえないのです。実際には、マクベスはインヴァネスの東40キロ、ここコーダー城からは東に25キロほどのピットガヴェニーでダンカン1世と戦い、破っています。重傷を負ったダンカン1世はそこからほど近いエルギン城で亡くなりました。野望による暗殺ではなかったようです。

ほんとうのマクベスはなかなかの名君だったようです。しかし、のちの歴史家がマクベスを悪者に仕立てあげ、その居城をコーダー城とし、シェイクスピアもそれを踏襲したことから、マクベスがコーダー城にいたということになってしまったのです。

でも、われわれ観光客はどうしてもマクベスの城と聞いて、ここにやってきますよね。

実際のコーダー城は、陰惨さとはまったく無縁の、こぢんまりしたきれいな城でした。跳ね橋がかかった入り口には、冠と鹿の彫り物が飾られ、「心に留めよ」との標語がかかげられています。

そして、これがコーダー家の紋章です。

1930年ごろまで使われていたという城の内部を見学します。快適な貴族の館といった風情です。

大きなタペストリーのかけられた部屋。

女性用のベッドルームがあったり。

居間があったり。

地下の台所があったり。

城の横手には小さな庭園が広がっています。

よく手入れされていますね。

刈り込みのあいだから、城の写真をとってみました。

われわれは、ここでランチをとり、午後2時過ぎ、キースの蒸留所へと向かいます。

キースの町はずれにあるストラスアイスラ蒸留所です。

ここは現存するスコットランド最古の蒸留所のひとつとされ、いまはシーバス・リーガルの基本モルトをつくっているとか。スコッチの好きな人には聖地ですね。

15ポンドの入場料を払えば、なかを2時間見学できるのですが、どうやらその時間はなさそうです。ウィスキーのミニボトルだけ買い、受付のお姉さんに記念写真を撮ってもらって、すぐに出発します。

アバディーンに向かう幹線道路の途中、インヴァルリーという町から少しはいったところにストーンサークルがあるというので、寄ってみました。ストーンサークルは南のほうだけかと思ったら、こんな北にまで広がっているのは、ちょっと意外でした。

案内板にはローンヘッドのストーンサークルと書いてありました。

それによると、このストーンサークルは直径20.5メートルで、10個の立石でつくられています。まず目にはいってくるのは、南側の立石と横石の組み合わせからなる大きな石です。

その全体を写真に収めておきます(端にもう1個石があります)。向こうにぼさっと立っているのがぼくです。

10個の石は窪みの上に立てられており、そこには人が埋葬されているようです。真ん中のリングには、ケルン状に小石が積まれています。

こうした横石のあるストーンサークルは、スコットランド特有のもので、ここアバディーン州だけでも70以上確認されているとか。ストーンサークルがつくられたのは先史時代で、紀元前3000年から1000年にかけてで、だいたいが南に面した高台に立っているといいます。実際、このストーンサークルからも小麦畑を見渡すことができました。

ストーンサークルは何のためにつくられたのでしょう。太陽や月、星の運行と関係がありそうです。ここで何らかの祭祀がおこなわれていたのもまちがいないでしょう。ケルト人以前の世界です。

そこから1時間足らずで、きょうの宿泊地アバディーンに到着。ホテルに着いたときは夕方5時近くになっていました。窓からはユニオンテラス公園の向こうに、こんな風景が広がっています。

雨のなか、港を通り、街のショッピングセンターを一回り。

ユニオン・ストリートを戻って、夕飯はホテルに近いインド料理屋にしました。

北海油田の拠点でもあるアバディーンはにぎやかな都会でした。

マーシャル『経済学原理』 を読む(まとめ、その2) [商品世界論ノート]

5 いくつかの基本用語

第2編「若干の基本的概念」にはいる。マーシャルは経済学の基本用語を定義するところからはじめる。

(1)富

富は財からなるといってよい。

財は物質的なものと非物質的なものに分類できる。非物質的なものは、主に人的な要素からなる。

ある人の富は、私有権によって保証された物質的な財と、人的関係(契約や権利、個人的なつながり、など)にもとづく非物質的な財からなる。つまり、個人の富は「物質的ならびに人的な富」からできている。

だが、富はそれに尽きるわけではない。たとえば「自由財」は自然によって与えられ、だれもが自由に利用できる財のことである。山の水や海の魚のように。しかし、現在のように、経済が発展してくると、さまざまな権利や規制が発生して、「自由財」という概念は、再検討の必要が生じている、とマーシャルはいう。

人は私有していない財からも便宜を得ている。たとえば「公共財」は社会の環境によって与えられる。軍事的・社会的安全保障や、道路、水道、ガスなどの社会インフラ、病院や学校、その他の社会制度などがそれにあたる。

こうした「公共財」は、国民の公有財産である。だが、音楽や文学作品、科学的知識や発明も、ある面では公共財だ、とマーシャルはいう。

したがって、国富は個々人の富の総計だけで成り立つのではなく、それ以上のものである。それは世界の富に関してもいえる。世界の富は、それぞれの純国富を合計したものではない。たとえば大洋が地球全体の富であることを考えれば、世界の富は国富の総計よりも大きい、とマーシャルは論じる。

私有財産にとどまらず、自由財や公共財の大きさに国の豊かさの尺度を求めたところに、マーシャルの真骨頂がある。

そして、マーシャルは、自由財や公共財を含む財からなる国富全体の価値は、貨幣価値によって表示できると考えていた。

(2)生産、消費、生活水準

人間は物質をつくりだせない。つくれるのは効用(utility)だけだ、とマーシャルはいう。「別のことばでいえば、かれの努力と犠牲によって物質の形態としくみを変化させて欲求の充足によりよく適合するようにするだけなのである」

商品の価値がそれにつぎこまれた労働によって決まるとされるのにたいし、商品の効用はそれを手に入れたいと思う欲求によって計られる。そして、生産の目的は「欲求の充足によりよく適合する」商品をつくりだすことである。

農民や漁民や職人が効用をつくりだすように、八百屋や魚屋や家具商などの商人も商品を移動し、配置することで効用をつくりだしている、とマーシャルは主張する。商人が不生産的とはいえない。生産とは効用をつくりだすことにほかならないからである。生産的労働と不生産的労働をめぐる議論はばかばかしいという。

いっぽう、人間が消費するのも効用だけである。家具にせよ何にせよ、消費によって、人はその物自体を消尽しているわけではなく、商品の効用を使用しているにすぎない。

財は人の欲求を直接満たす消費財(たとえば食品や衣服など)と、間接的に欲求を満たす生産財(道具や機械)に分類することができる。

労働とは、なんらかの効用を生みだすことを目標にしてなされる精神的・肉体的活動をさしている。したがって、労働はそれ自体が生産的活動であり、召使いの労働とてけっして不生産的ではない。

生産の目的は消費である。消費は生産を促す。生産と消費はかみ合いながら、商品世界の継続的な流れを形づくっている。

かつて必需品とは、生活維持に必要かつ十分なものを指していた。必需品の水準(言いかえれば生活水準)は時と場所によって異なる。その水準を下げることは、多くの損失をもたらす。

マーシャルは現在(20世紀はじめ)のイギリスにおいても、通常の農業労働者、あるいは都市の未熟練労働者であっても、次のような必需品(生活水準)を満たせるようにすべきだと述べている。

それは、数室つきの住宅、きれいな下着とあたたかい衣服、清浄な水、肉と牛乳と茶をふんだんにとれる食事、一定の教育と娯楽、主婦が育児と家事をこなしても残る自由時間というものだ。さらに慣行として、ある程度の嗜好品も必需品の範囲にはいるとしている。

労働をむやみに神聖視せず、消費を重視し、経済の目標を生活水準の上昇をめざすことに置いたところに、マーシャル経済学の性格がにじみでている。

(3)所得、資本

貨幣経済において、所得は一般に貨幣形態をとる。

いっぽう、所得を得るために、企業は資本を必要とする。資本は工場や建物、機械、原材料、従業員への支払い、営業上ののれんを確保するためなどに用いられる。

企業の純所得は、粗収入から生産経費(原材料費や賃金など)を控除したものである。個人営業の場合も、これと同様である。

純所得から借り入れの利子を差し引いたものが純収益となる。純収益、すなわち利潤が得られない場合、企業はついには営業の続行を断念するほかない、とマーシャルは書いている。

企業の年間利潤は、年間経費にたいする収益の超過額である。また、資本に対する利潤の比率は利潤率と呼ばれる。

企業活動には、さらに地代(レント)も必要とする。これは土地などの自然要素の借り入れにたいして支払われる費用である。機械など人工の設備にたいする借り入れ(レンタル)にたいしても、費用が発生する。これは地代と区別して準地代と名づけることができる。

次にマーシャルは資本の中身に立ち入り、これを消費資本と補助(手段)資本に分類する。消費資本とはいわば賃金にあたる部分である。これにたいし、補助資本は労働を補助する材料、すなわち原材料や道具、機械、建物から構成される。

いっぽうで、資本はJ・S・ミルが提案したように、運転(流動)資本と固定資本に分類することもできる。賃金や原材料から構成される運転資本が1回ごとにその役割を終えるのにたいし、機械や工場などから構成される固定資本は、その耐用期間に応じて、商品をつくりだす。

さらにマーシャルは、実業家の観点からだけではなく、社会的視点から所得について考察する。

所得とは資産を利用することによって得られる報酬であり、それは一般に貨幣所得のかたちをとる。

生産の3要素は土地、労働、資本であり、そのそれぞれが資産だと考えられる。地主は土地、労働者は労働、資本家は資本を資産として利用することで、それぞれの所得を獲得する。その所得は地主なら地代、労働者なら賃金、資本家なら利潤というかたちをとる。

こうした所得(純所得)を総計したものが社会所得、すなわち国民所得となる。国民所得は(年間の)富の流れ(フロー)をあらわす尺度である。

〈貨幣所得すなわち富の流れは一国の繁栄を計る一つの尺度となり、しかもこの尺度は、十分信頼できるものではないけれども、それでもある意味においては富のストックの貨幣表示額という尺度よりもすぐれている。〉

マーシャルは現在でいう国民総所得、すなわち国民総生産の考え方を導入したということができる。

しかも、経済指標としては、国民所得のほうが国富よりもすぐれているとした。なぜなら、国民所得はすぐに消費できる財貨に対応しており、現時点の豊かさの度合いを示す指標だからである。

もう一度整理しておこう。

国富は一国の富のストック、国民所得は所得の(1年間の)フローを示す概念である。

国富は純資産の総計からなる。資産は不動産その他の財産、貯蓄、保有株などからなり、個人や企業、国家が所有する純資産を総計したものが国富となる。

アダム・スミスの『国富論』は、国民の富をいかに増やすかを論じた著作とみることもできる。しかし、じっさいにスミスが強調したのは、資本の役割についてである。スミスの時代には、国富と国民所得のちがいがさほど意識されてはいなかった。

マーシャルは国民所得こそが主な経済指標であると主張することで、経済の新たな目標を示した。かれにとっても、資本が重要であったことはまちがいない。資本は需要と供給に応じて、資産のなかから取りだされる。だが、マーシャルにとって、資本の目的は、単に企業(資本家)の所得を増大させることではなく、国民所得全体を潤すことだった。

そのことは、最初に強調しておいてもよいだろう。

6 消費の問題

商品とは貨幣で買えるモノやサービス、情報、コトをさしている。ここでは、商品をモノとしてだけとらえるのではなく、できるだけ広く定義しようとしている。もし商品がモノに尽きるとしたら、マルクスのいう労働力商品は成り立たない。なぜなら、労働者はけっしてモノにはなりえないからである。むしろ、労働者にとって、労働力はみずからの資本だとさえいうことができる。

だとすれば、商品の本質はモノではなく、マーシャルのいうように効用でなくてはならない。そうするなら、商品の概念は有用なモノをはじめ、さまざまなサービス、役に立つ情報、あるいは人を楽しませてくれるコトにまで広げることができる。

商品世界とは、そうした貨幣で買うことができるモノやサービス、情報、コトが限りなく拡張していく世界でもある。そうした流れのなかでは、古い商品が新しい商品に取って代わられることもあるし、昔ながらの商品がかえって珍重されることもある。

激しく変遷する商品の歴史はそのまま人びとの生活史とつながっているともいえる。その背後にはどのような力がはたらいているのだろうか。

近代の生産・分配・交換・消費からなる経済の循環構造を支えるのは、実態としては貨幣と商品であるといってよい。ここでは、貨幣と商品の分離と結合によって形づくられる生活世界を商品世界と呼んでいるが、こうした商品世界が本格的にはじまるのは、せいぜい16世紀からで、それが全面的に開花するのは19世紀になってからだとみている。とりわけ20世紀にはいってからの商品世界の進展ぶりはめざましかった。

商品世界とそれ以前の世界を比較対照することは重要である。そのことによって、商品世界のもつ意味や問題もあきらかになってくるし、さらに、商品世界が今後どうなっていくかを想像することもできるからである。

そのことをとりわけ意識していたのはマルクスだといってよい。

マルクスは「経済学批判序説」のなかで、こう書いている。

〈われわれが到達した結果は、生産、分配、交換、消費が同一だということではなくて、それらが一個の総体の全肢節を、ひとつの統一の内部での区別を、なしているということである。生産は、生産の対立的規定における自分を包摂しているのと同様に、ほかの諸要因をも包摂している。過程はつねに新しく生産からはじまる。交換と消費が包摂者になることができないことは、おのずからあきらかである。生産物の分配としての分配についても同じことがいえる。しかし生産諸要素の分配としては、分配は、それ自身生産のひとつの要因である。だからある一定の生産は、一定の消費、分配、交換を、これらのさまざまな諸要因どうしの一定の関係を、規定する。もちろん生産もまた、その一面的形態においては、それとして、ほかの要因によって規定される。〉

ここでマルクスは、商品世界が「生産、分配、交換、消費」の循環構造から成り立っていることを示しつつ、生産こそが「ほかの諸要因をも包摂」する出発点であると述べている。消費や分配、交換が生産に影響を与える場合もあるが、消費や分配、交換を規定するのは、基本的には生産だというのが、マルクスの考え方だといってよい。そして、こうした生産様式は歴史的に発展してきたもので、現在の資本主義的生産様式は、いずれもっと高次の共同体的な生産様式に取って代わられねばならない、とマルクスは主張した。

商品世界が循環構造をもつのは、生産のなかに消費が含まれ、消費のなかに生産が含まれているためだと指摘した点は、マルクスの卓見である。

人間は生産行為のなかで、みずからの能力を消費する。生産は原料やエネルギー、機械などの生産手段を消費することによって、商品をつくりだす。いっぽうで人間は食物を摂取したり、眠るためのベッドを整えるなどの消費をおこなうことで、みずからを生産する。

〈だから生産は直接に消費であり、消費は直接に生産である。おのおのは、直接にその対立物である。だがそれと同時に、両者のあいだにはひとつの媒介する運動がおこなわれる。生産がなければ、消費にはその対象がなくなる。けれども消費もまた生産を媒介する。つまりそれは、生産物にはじめての主体をつくりだすが、その主体にとってこそ、生産物は生産物なのである。生産物は、消費においてはじめて最後のfinish〔仕上げ〕をうける。〉

生産と消費はコインの両面で、ぴたりとくっついているというのがマルクスの考え方である。生産がなければ消費はないし、消費がなければ生産もない、という言い方もしている。そのことは、資本主義経済が安定的に均衡することを意味するわけではない。しかし、生産と消費が同じコインの両面であることが、商品世界の循環構造を説明する根拠になっているといえるだろう。

とはいえ、マルクスにとってコインの表面はあくまでも生産なのである。消費は生産の影として、生産に寄り添っている。

そうしたマルクスの考え方が、消費を重視しない社会主義的ライフスタイルの押しつけにつながっていったとは言えないだろうか。

マルクスには資本主義的生産様式を否定するあまりに、近代が獲得した「経済の自由」を頭ごなしに否定しがちな側面がある。そうした「経済の自由」のひとつが「消費の自由」であったことはまちがいない。商品世界においては、消費と生産がひとつの経済構造のなかで分離され、結合される。しかし、消費はけっして生産の影ではない。むしろ、消費が生産から分離され、「消費の自由」のもと独自の領域として確立されたことに、近代の経済的特質があった。消費への志向をブルジョワ的とみなすのは、マルクス主義的悪思考のもたらした近代以前への回帰幻想といわねばならないだろう。

ここで、われわれはソ連時代初期の消費生活を想像してもよい。そこでは「消費の自由」は認められなかった。優先されるのは集団生活であり、配給制だった。工場や金融機関は国有化され、ブルジョワ的財産は没収された。農村では富農(クラーク)の土地や財産が奪われ、農業が集団化された。必要以上の財をもつこと自体が悪と考えられ、ブルジョワ的生活態度や思想を告発することが奨励されていた。

マルクス自身がこのような社会主義構想をもっていたとは思えない。しかし、マルクスのまいた種には、実際、全体主義にいたる道が含まれていたのである。たしかに現代人がカネ儲けに奔走し、自然を破壊し、消費に明け暮れ、あふれかえる製品に振りまわされている世界は、ハンナ・アーレント流にいえば、ひとつの「世界疎外」であり、異常なことかもしれない。だが、そこから抜けだす方向がスターリニズムやファシズムなどの全体主義であってはならないことを、20世紀の歴史は、さまざまな悲劇を通じて、われわれに教えてくれたのである。

商品世界についての考察をさらに進めることにしよう。

これまで指摘したように、商品世界は生産だけで成り立っているわけではない。消費がなされなければ、その世界は回っていかない。商品世界を生みだす最大の起動力は資本である。だが、その資本も、資本がつくりだす商品が流通し、販売され、購入されなければ、資本として維持できない。生産、すなわち供給の側だけで、商品世界がつくられているわけではない。消費、すなわち需要の側の動きがあって、はじめて商品世界は成り立つ。

マーシャルが強く認識していたのは、その点である。生産、分配、交換、消費の流れからなる商品世界において、もっとも注目されなければならないのは、消費と生産、すなわち需要と供給のぶつかる場である市場の問題だ、とマーシャルは考えていた。

マーシャルがユニークなのは、市場における需給の均衡を検討する前提として、生産ではなく、まず消費、すなわち需要の問題に光をあてようとしたことである。そこに古典派経済学からの跳躍がみられる。

マーシャルは「最近にいたるまで需要すなわち消費の問題はいささかなおざりにされてきた」と論じている。その原因は、リカードが生産費に力点をおいて交換価値を規定してきたことが大きい。しかし、最近は数理的な思考が進んできて、需要についての綿密な分析が求められるようになってきたこと、また人びとの幸福や福祉と消費がどのように関係しているかを検討する必要がでてきたことから、消費の研究がいっそう重要になってきたという。

消費、すなわち欲望とその充足の状況をみるなら、現代人は未開人にくらべ、多種多様、かつ大量に事物を求めるようになり、事物の品質向上や、事物の選択範囲の拡大をも望むようになった、とマーシャルは述べている。

最初の重要な一歩は火の発見だった。人は火によって、多様な食料を調理することを学び、それにもとづいて食品の種類や量が次第に増えていった。

衣服にたいする欲求は、自然の欲求にとどまらず、風習や地位、それに自分をよりよく見せようとする欲望に支えられている。

住宅は雨露をしのぐだけが目的ではない。人はより快適な住宅、「多くの高次な社会的活動をおこなうための要件」としての住宅の拡充を求めつづける。

人間の欲求は衣食住にかぎられるわけではない。文学や芸術、音楽、娯楽、旅行、運動なども欲求の大きな要素である。

人間には優越性への欲求もある。「[よりよいものを求めるという]この種の欲求こそ最高の資質、最大の発見を生みだすのに大きな貢献をするのであるが、またそれらにたいする需要の側面においても少なからぬ役割をはたすのだ」と、マーシャルはいう。

〈おおざっぱに言えば、人間の発展の初期の段階ではその欲望が活動をひき起こしたのであるが、その後の進歩の一歩ごとに、新しい欲望が新しい活動を起こすというより、むしろ新しい活動の展開が新しい欲望を呼び起こしてきたとみてさしつかえないようである。〉

ここでは欲望と活動の相互作用が経済社会を動かしていくさまが予測されているとみてよい。欲望は単に肉体的自然から発生するのではなく、いわば歴史的につくられてきた人間的自然から発生するものへと進化していく。たとえばダイエット食品が生まれたり、スマホが誕生したり、社会がプラスチックではない素材を求めたりするのも、「新しい活動の展開が新しい欲望を呼び起こした」例といえるだろう。

マーシャルが重視するのは消費者需要である。流通業者や製造業者が生産目的で何かを購入したとしても、そうした生産的消費は最終的には消費者需要によって規制される。「すべての需要の究極の規制要因は消費者需要にある」

効用と欲求は相関しているが、欲求は測定できない。「その測定はある人がその欲求の実現ないし充足のために支払おうとする価格を介しておこなわれる」。すなわち財の効用は、支払われる商品価格によってしか測定できない。

マーシャルは個々人の欲望の法則、ないし欲求を満たす効用の法則について論じる。

ここで持ちだされるのが欲望飽和の法則、すなわち「効用逓減の法則」である。

悲劇の舞台──スコットランドの旅(10) [旅]

8月12日(日)

ネス湖のほとりドロムナドロキットでは、近くに朝食をとれるカフェがなかったため、8時に宿を出発しました。

ネス湖左岸を北上、ハイランドの中心都市インヴァネスを通過します。

ネス川沿いの高台に立つインヴァネス城が見えました。この城は1836年につくられたものですが、ここには11世紀から城が立っていたとか。築いたのはスコットランド王のマルカム3世(1031〜93)です。

マルカム3世はダンカン1世の長男です。しかし、すんなりと王位を継承したわけではありません。父親のダンカン1世は1040年にいとこのマクベス(1005〜57)に暗殺されました。そのマクベスを破って、マルカム3世が王位を回復するわけですね。

シェイクスピアは、このスコットランドの王位争いをドラマにして名作『マクベス』を書きます。

そこには、こんな名せりふがあります。

消えろ、消えろ、つかの間の燈(とも)し火!

人の生涯は動き回る影にすぎぬ。

あわれな役者だ、ほんの自分の出場のときだけ、

舞台の上で、みえを切ったり、喚(わめ)いたり、

そしてとどのつまりは消えてなくなる。

白痴のおしゃべり同然、がやがやわやわや、

すさまじいばかり、何の取りとめもありはせぬ。(福田恆存訳)

うまいものですね。

しかし、マクベスを破ったマルカム3世も、1071年にイングランド王ウィリアム1世に敗れ、その後スコットランドの政治情勢は混沌たる状況がつづきます。

スコットランドの歴史に触れはじめるときりがありませんから、このあたりにしておきましょう。

カロデンムアに到着したのは8時45分。ムアとはゲール語で湿原のことですから、ここはカロデン湿原というわけです。

観光センターのカフェで朝食をとりました。

湿原というより荒野という感じです。ここも大きな歴史の舞台です。

カロデンムアでは1746年にジャコバイト軍と国王軍が衝突し、ジャコバイトが惨敗し、多くのハイランダー(スコットランド高地人)が虐殺されました。そのなかを少し散策します。

当時の家らしきものも復元されています。

ここで戦死したハイランダーの墓標があちこちに立てられていました。

いまは茫々とした荒野が広がるばかりです。

ややこしくなるので、できるだけ歴史に触れるのは避けたいのですが、カロデンムアの戦いには100年以上にわたる歴史の因縁があります。

イギリスではエリザベス女王の死後、1603年にスコットランド国王のジェイムズ6世がイングランド国王も兼ね、ジェイムズ1世として即位し、スコットランドとイングランドの同君連合王国ができます。しかし、まだスコットランドとイングランドは統合されたわけではありません。つまり、ふたつの王国のまま、同じ君主(ジェイムズ6世兼1世)をいだく体制がつくられたわけです。これが連合王国としてのステュアート朝のはじまりです。

その後、チャールズ1世の時代に内乱がはじまり、1649年にチャールズ1世が処刑され、クロムウェルが護国卿に就任、イギリスは一時共和国になりました(いわゆるピューリタン革命)。

共和国は長くつづかず、1660年にチャールズ2世が即位し、王政復古が実現します。しかし、その息子ジェイムズ2世はカトリックを堅持していたため、議会によって追放され、その代わりにジェイムズ2世の娘メアリーと結婚していたオランダ総督ウィレム3世がイングランドに迎えられるわけです。

ウィレム3世はオランダからイングランドに上陸し、ロンドンに入城、1689年にメアリー(2世)とともにウィリアム3世としてイングランド王に即位します(いわゆる名誉革命)。その後、メアリーは亡くなり、単独のイングランド王となったウィリアム3世はスコットランドも掌握します。

1702年にウィリアム3世が死去すると、その後を継いだのは、メアリーの妹のアンでした。そして、1707年にスコットランドとイングランドとの連合法が成立したことにより、アン女王は、グレートブリテン王国(イギリス)国王となります。

しかし、アン女王には成人した子どもがいなかったため、ステュアート王朝は1714年に断絶します。すると今度は、プロテスタントでアン女王の遠縁にあたるハノーファー選帝侯ゲオルク・ルートヴィヒが王としてイギリスに迎えられます。これがジョージ1世で、ここからハノーヴァー朝がはじまるわけです。

ところが、この一連の王位継承の流れ反発したのが、ジャコバイトと呼ばれる人びとでした。ジャコバイトとはジェイムズ派を意味するラテン語で、かれらはフランスに亡命したステュアート家のジェイムズ2世とその子孫(ジェイムズ8世兼3世ならびにチャールズ3世)を支持していました。

ジャコバイトはジェイムズ2世の追放を認めなかったのですから、名誉革命などとんでもないという立場です。かれらにとっては、これほど不名誉な革命はありません。まして、フランスに後継者の残っているステュアート家を無視して、ドイツから新しい王を迎えるなど、許されるわけがないのです。

そこで、ジャコバイトはハノーヴァー朝成立後、2度にわたり反乱をくわだてました。1度目は1715年で、ジェイムズ7世兼2世の息子、老僭王ジェイムズ8世兼3世をフランスから迎えて、ハイランダー(高地人)とともにスコットランドで反乱を起こします。しかし、反乱は広がらず、国王軍にあっけなく敗れてしまいます。

そして2度目が1745年です。このときはジェイムズ8世兼3世の長男、若僭王チャールズ3世(チャールズ・エドワード・ステュアート、通称いとしのチャーリー王子)をいただいたジャコバイトが、ハイランドのマクドナルド一族を中心に立ちあがり、一時はイングランドまで進軍します。しかし、けっきょくは1746年4月16日のカロデンムアの戦いで敗れ去ります。このとき、「いとしのチャーリー王子」は女装して、スカイ島にたどり着き、さらにフランスへと逃げ帰ります。これによってジャコバイトの火は完全に消え去り、グレートブリテン王国の王位は盤石のものとなりました。

カロデンムアの戦いは悲惨でした。棍棒や剣しかもたないハイランドの勇士たちは、身を切るような寒風のなか、ときの声を上げ、大砲と銃、銃剣をもつ国王軍に向かって突撃していったといいます。戦いはすぐに終わり、負傷して動けなくなっていた多くのハイランダーが虐殺されました。

いまもカロデンムアには多くの人が訪れています。われわれ一家は荒野を散歩するといった感じですが、ここに立つ多くの人にとっては、ハイランドの勇士たちの雄叫びが聞こえてくるのかもしれません。カロデンムアはいまもスコットランド独立の聖地のひとつでありつづけているようです。

思わずややこしい歴史の流れに踏みこんでしまいました。頭がくらくらしてきたので、きょうはこのくらいにしておきましょう。

ネス湖のほとりドロムナドロキットでは、近くに朝食をとれるカフェがなかったため、8時に宿を出発しました。

ネス湖左岸を北上、ハイランドの中心都市インヴァネスを通過します。

ネス川沿いの高台に立つインヴァネス城が見えました。この城は1836年につくられたものですが、ここには11世紀から城が立っていたとか。築いたのはスコットランド王のマルカム3世(1031〜93)です。

マルカム3世はダンカン1世の長男です。しかし、すんなりと王位を継承したわけではありません。父親のダンカン1世は1040年にいとこのマクベス(1005〜57)に暗殺されました。そのマクベスを破って、マルカム3世が王位を回復するわけですね。

シェイクスピアは、このスコットランドの王位争いをドラマにして名作『マクベス』を書きます。

そこには、こんな名せりふがあります。

消えろ、消えろ、つかの間の燈(とも)し火!

人の生涯は動き回る影にすぎぬ。

あわれな役者だ、ほんの自分の出場のときだけ、

舞台の上で、みえを切ったり、喚(わめ)いたり、

そしてとどのつまりは消えてなくなる。

白痴のおしゃべり同然、がやがやわやわや、

すさまじいばかり、何の取りとめもありはせぬ。(福田恆存訳)

うまいものですね。

しかし、マクベスを破ったマルカム3世も、1071年にイングランド王ウィリアム1世に敗れ、その後スコットランドの政治情勢は混沌たる状況がつづきます。

スコットランドの歴史に触れはじめるときりがありませんから、このあたりにしておきましょう。

カロデンムアに到着したのは8時45分。ムアとはゲール語で湿原のことですから、ここはカロデン湿原というわけです。

観光センターのカフェで朝食をとりました。

湿原というより荒野という感じです。ここも大きな歴史の舞台です。

カロデンムアでは1746年にジャコバイト軍と国王軍が衝突し、ジャコバイトが惨敗し、多くのハイランダー(スコットランド高地人)が虐殺されました。そのなかを少し散策します。

当時の家らしきものも復元されています。

ここで戦死したハイランダーの墓標があちこちに立てられていました。

いまは茫々とした荒野が広がるばかりです。

ややこしくなるので、できるだけ歴史に触れるのは避けたいのですが、カロデンムアの戦いには100年以上にわたる歴史の因縁があります。

イギリスではエリザベス女王の死後、1603年にスコットランド国王のジェイムズ6世がイングランド国王も兼ね、ジェイムズ1世として即位し、スコットランドとイングランドの同君連合王国ができます。しかし、まだスコットランドとイングランドは統合されたわけではありません。つまり、ふたつの王国のまま、同じ君主(ジェイムズ6世兼1世)をいだく体制がつくられたわけです。これが連合王国としてのステュアート朝のはじまりです。

その後、チャールズ1世の時代に内乱がはじまり、1649年にチャールズ1世が処刑され、クロムウェルが護国卿に就任、イギリスは一時共和国になりました(いわゆるピューリタン革命)。

共和国は長くつづかず、1660年にチャールズ2世が即位し、王政復古が実現します。しかし、その息子ジェイムズ2世はカトリックを堅持していたため、議会によって追放され、その代わりにジェイムズ2世の娘メアリーと結婚していたオランダ総督ウィレム3世がイングランドに迎えられるわけです。

ウィレム3世はオランダからイングランドに上陸し、ロンドンに入城、1689年にメアリー(2世)とともにウィリアム3世としてイングランド王に即位します(いわゆる名誉革命)。その後、メアリーは亡くなり、単独のイングランド王となったウィリアム3世はスコットランドも掌握します。

1702年にウィリアム3世が死去すると、その後を継いだのは、メアリーの妹のアンでした。そして、1707年にスコットランドとイングランドとの連合法が成立したことにより、アン女王は、グレートブリテン王国(イギリス)国王となります。

しかし、アン女王には成人した子どもがいなかったため、ステュアート王朝は1714年に断絶します。すると今度は、プロテスタントでアン女王の遠縁にあたるハノーファー選帝侯ゲオルク・ルートヴィヒが王としてイギリスに迎えられます。これがジョージ1世で、ここからハノーヴァー朝がはじまるわけです。

ところが、この一連の王位継承の流れ反発したのが、ジャコバイトと呼ばれる人びとでした。ジャコバイトとはジェイムズ派を意味するラテン語で、かれらはフランスに亡命したステュアート家のジェイムズ2世とその子孫(ジェイムズ8世兼3世ならびにチャールズ3世)を支持していました。

ジャコバイトはジェイムズ2世の追放を認めなかったのですから、名誉革命などとんでもないという立場です。かれらにとっては、これほど不名誉な革命はありません。まして、フランスに後継者の残っているステュアート家を無視して、ドイツから新しい王を迎えるなど、許されるわけがないのです。

そこで、ジャコバイトはハノーヴァー朝成立後、2度にわたり反乱をくわだてました。1度目は1715年で、ジェイムズ7世兼2世の息子、老僭王ジェイムズ8世兼3世をフランスから迎えて、ハイランダー(高地人)とともにスコットランドで反乱を起こします。しかし、反乱は広がらず、国王軍にあっけなく敗れてしまいます。

そして2度目が1745年です。このときはジェイムズ8世兼3世の長男、若僭王チャールズ3世(チャールズ・エドワード・ステュアート、通称いとしのチャーリー王子)をいただいたジャコバイトが、ハイランドのマクドナルド一族を中心に立ちあがり、一時はイングランドまで進軍します。しかし、けっきょくは1746年4月16日のカロデンムアの戦いで敗れ去ります。このとき、「いとしのチャーリー王子」は女装して、スカイ島にたどり着き、さらにフランスへと逃げ帰ります。これによってジャコバイトの火は完全に消え去り、グレートブリテン王国の王位は盤石のものとなりました。

カロデンムアの戦いは悲惨でした。棍棒や剣しかもたないハイランドの勇士たちは、身を切るような寒風のなか、ときの声を上げ、大砲と銃、銃剣をもつ国王軍に向かって突撃していったといいます。戦いはすぐに終わり、負傷して動けなくなっていた多くのハイランダーが虐殺されました。

いまもカロデンムアには多くの人が訪れています。われわれ一家は荒野を散歩するといった感じですが、ここに立つ多くの人にとっては、ハイランドの勇士たちの雄叫びが聞こえてくるのかもしれません。カロデンムアはいまもスコットランド独立の聖地のひとつでありつづけているようです。

思わずややこしい歴史の流れに踏みこんでしまいました。頭がくらくらしてきたので、きょうはこのくらいにしておきましょう。