1968年の丸山真男──『丸山真男と戦後民主主義』を読む(3) [われらの時代]

丸山真男は「戦後民主主義の虚妄」にかけ、60年安保闘争の教訓から「民主主義の永久革命」というテーゼを打ちだした。

しかし、60年代後半には、民主主義という概念自体が、左派、右派の両サイドから批判されるようになっていた。そんななか、丸山の「永久革命」テーゼは外に向かうより、むしろ内向していったように思える。

左右からの民主主義批判が高まるなか「他者を他在として理解」しつつ、民主主義の理念を内側からより成熟させていくというのが丸山の考え方だったといってよい。だが、ぼくなどはそれがどこまで現実化したかは疑わしいと思う。

丸山が「やがて思い至るのが日本の民主主義の未成熟ということだった」と、著者の清水靖久は書いている。建前はともかく、民主主義という考え方や習慣が、はたして日本に根づくのだろうか、と丸山は疑いはじめていた。

60年代半ば以降、東京大学教授としての丸山の仕事は多忙をきわめていたという。いくつもの講義を抱え、加えて学内業務もこなさなければならなかった。そうしたなか、教授として学生を指導する立場にある丸山は、むしろ保守化していったように思える。

外から与えられるのではなく、あくまでも下からのエネルギーが奔騰して制度の変革が進むというのが、丸山のえがく民主主義の姿だった。民主主義永久革命論のなかには、民主主義を内から育てるという発想も含まれていた。

「丸山が探していたのは、日本にもありうる普遍的原理の民主主義だった」と、著者はいう。「そのためにも日本政治思想史を見直すことを考えていた」

丸山にいわせれば、日本で民主主義が未成熟なのは、日本人の生活のなかから社会の新しい型をつくれなかったこと、さらに、政治を論議する習慣の裏づけがないことが原因だった。

60年代後半には、ベトナム反戦運動や沖縄返還、公害、三里塚闘争などが大きな社会問題になるが、なぜか丸山はそれらに背を向けていた。三派全学連の激しい動きにはむしろ嫌悪感を示し、「自己の信念の燃焼にのみ生きがいを見出す精神態度」は「奥深い時代精神の鉱脈においてナチズムに通じている」と感じていたという。

丸山は右の現実主義も左の急進主義は好きになれなかった。ある座談会では、「内なるものの発露ないし爆発としての主体性と、既成事実の追認的現実主義との両方に亀裂してきたことが、日本の近代思想の不幸ではないか」と話している。

民主主義は「他者を他在において理解する知性」があってこそ成り立つのであって、「異議なし」と「ナンセンス」しか言わない集団同調主義の学生たちには絶望すらいだいていたという。

1967年の東大学部長選挙で、丸山は法学部長に選ばれるが、健康上の理由で辞退し、代わって辻清明が学部長になった。翌年の東大紛争で、丸山が表に立つことがなかったのは、その負い目があったからだという。のちに「言うべきことも言えなかった」と弁解するが、あのとき、じっさいに法学部長だったら、それこそ倒れて死んでいたかもしれない。

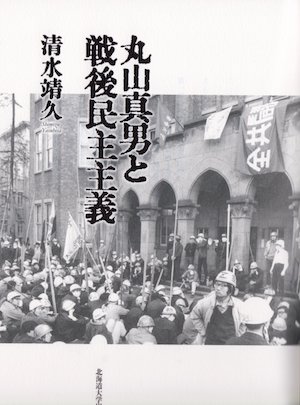

東大紛争は67年12月の文学部学生処分、68年3月の医学部学生処分にはじまり、6月15日の学生らによる安田講堂占拠、17日の機動隊導入をへて、全学に拡大する。

このころ丸山は文部省在外研究員として海外に派遣されることが決まっており、もし東大紛争が長引かなければ、69年3月までに渡米していたという。だが、実際には、69年2月の授業再開のあと、3月に心不全で入院し、71年3月に東大を早期退職することになる。

68年6月17日に学内に機動隊が導入され、安田講堂はいったん占拠を解除されるが、7月2日に再封鎖され、全学共闘会議が結成される(のちに「全共闘」と通称される)。それ以降、69年1月19日に機動隊による安田講堂封鎖解除がおこなわれるまで、東大では抗争と混乱がつづいた。

68年10月12日に、法学部でも無期限ストが決議されていた。12月23日には法学部研究室が封鎖された。その翌日、毎日新聞は、そのさい丸山が「軍国主義者もしなかった。ナチもしなかった。そんな暴挙だ」と発言したと伝えた。

丸山はほんとうにそんな発言をしたのだろうか。

安田講堂前の総決起集会のあと、学生たちは法学部研究室に押し入り、教授たちをつぎつぎ出入り口から引きずり出した。毎日新聞によると「丸山真男教授はゴボウ抜きされたあと腕ぐみをしたまま二度、三度ヘルメット学生の中に飛び込み、玄関にかけ寄ろうとした」。それを阻む学生に「君たちを憎んだりしない。軽蔑するだけだ」と言ったあと、「ナチもしなかった」発言をした。

著者は、当時この記事を書いた記者に会って、丸山が実際にこうした発言をしたことを確認している。

丸山にとって、法学部研究室は、戦前からのいわば聖域だった。日本の軍国主義者(ファシスト)もその場所を踏みにじったことはなかった。「ナチもしなかった」という発言は、怒りのあまりに出た付け足しである。だが、それは「丸山が言って不思議はない言葉だった」と、著者はいう。

客観的にいえば、ナチは大学の研究室を封鎖しなかったかもしれないが、実際、もっとひどいことをしたのだから、この発言はトンチンカンだという見方もある。

当時、吉本隆明が、こうした丸山の発言を「ふざけたせりふ」と切って捨てたのはとうぜんだろう。吉本にとって、丸山の発言は、大学教授が「社会的に偉いものだという無意識の思い上がり」から出たものであって、それは戦後民主主義の「市民主義原理」が破産したことを象徴していた。

しかし、丸山真男は戦後民主主義を肯定していたわけではないから、吉本の批判はかならずしもあたっていない、と著者はいう。

とはいえ、丸山は新聞が拾ったこの「片言隻句」によって、はやしたてられ傷ついたという。さらに、東大の教官は軍国主義のもとでも、ひたすら研究室にこもりつづけて、「学問の自由」なるものを守り、じっさいには「日本軍国主義」に加担していたとの非難も招くことになった。

あのころ傍観者だったぼくなども、丸山によるファシスト呼ばわりをせせら笑ったものである。

この先の感想がうまく書けない。いまはもう少し先まで本書を読むことにしよう。