1967年──中野翠『あのころ、早稲田で』を読みながら(3) [われらの時代]

時代の流行というものがある。

ご多分にもれず、著者もあのころ吉本隆明を読んでいる。早稲田奉仕園での吉本講演会にも出かけたという。

早稲田祭では埴谷雄高の姿をちらっとみかけ、かっこいいと思った。

1967年には、3年生になった。すでに早大闘争は終わっている。

授業にはいちおう顔を出した。しかし、いりびたったのはサークルの「社研」のほうで、みんなでマルクスやレーニンを読んで議論する毎日がつづく。

春休みや夏休みの合宿にも参加している。雑談タイムでは大島渚の新作『日本春歌考』や吉本隆明の新刊(『高村光太郎』か)、「ガロ」のマンガ(つげ義春)などが共通の話題となったという。

早稲田小劇場で白石加代子の快演に「ブッ飛び」、ひとり歌舞伎座にいって、中村歌右衛門に魅了されたとも書いている。

アートシアター新宿文化(ATG)でみたゴダールの『気違いピエロ』も忘れられなかったという。

このころ手塚治虫は「ガロ」に対抗して、雑誌「COM」を創刊、超大作『火の鳥』の連載をはじめていた。著者は一時、マンガ家になりたいと思ったこともあるという。

でも、「決定的に根気というものが欠けている」ことがわかり、すぐに断念。

「新宿は見る見るうちに『若者の街』というイメージになっていった」。東口広場にはフーテン族の若者たちがたむろし、ジャズ喫茶がはやり、駅ビルには世界各地の民芸雑貨を売る店があって、新宿三越近くには森英恵のブティックがあった。

クラスメートと詩集をつくったり、初めてのひとり旅をしたりして、まさに青春といった感じ。

社研では『フォイエルバッハ論』や『ドイツ・イデオロギー』の読書会に参加していたが、そろそろ社研をやめようかなと思うようになっていた。マルクス主義がどうも感覚に合わなくなっていたのだ。

部を離れて「全く宙ぶらりんになってみたい」。「自分はイデオロギッシュな人間ではなく感覚的な人間だ」と考えるようになっていた。

そのころ早稲田界隈には多くの古書店があったが、著者のお気に入りは「文献堂」だったという。ここには左翼系の文献からシュールレアリスム系の美術書、文学書などが置かれていた。そこで買いこんだ本をナップザックにいれて、喫茶店でパラパラとページをめくってみるのが至福のひととき。

この年、東京都では革新系の美濃部亮吉が圧勝し、都知事に就任する。ベトナム戦争はますますエスカレートし、チェ・ゲバラがボリビアで死んだ。

10月8日は佐藤訪米を阻止するため、学生たちが警官隊と衝突。激しいもみあいのなかで、京大生の山崎博昭が死亡する。

さらに11月12日にも、ふたたび衝突があった(第2次羽田事件)。

著者もじっとしていられず、学生を応援するため羽田近くまででかけている。

〈羽田事件は、活動家たちのいでたちを変えた事件としても知られている。学生たちはヘルメットに角材(ゲバ棒)、機動隊は大楯を使うというスタイルが定着していった。〉

この年、早稲田に入学したぼくは、いったいどうしていたのだろう。

政治と無縁だったのはたしかである。ウェイトリフティング部にはいり、挫折し、冬にはやめていた。アメリカの大学にあこがれたものの、それはただの夢で終わる。授業にはほとんど出ていなかった。試験を受ける地震がなく、進級をふいにする。この先、なにをすればいいのかわからず、ひとり伊豆を旅していた。

1年を棒に振った。でも、それは良くも悪くも自分で歩くことを学ぶための1年だった。

早大闘争──中野翠『あのころ、早稲田で』を読みながら(2) [われらの時代]

社研といっても、堅苦しい学習や議論ばかりしていたわけではない。

信州での合宿もあって、みんなで雑談をしたり、山歩きをしたりして、楽しかったという。

同じ部室の「文研」は、どちらかというと生真面目な「社研」にたいして、どちらかというと一癖ありそうな人が多かった。そのなかの一人がのちの呉智英(くれ・ともふさ、というよりゴチエー、本名、新崎智)である。中野は本書で彼のことにもよく触れている。ともかくおもしろい快男児だったらしい。

早大闘争がはじまったのは、1968年ではなく、著者が1年生の1965年11月である。闘争は翌年6月まで約7カ月つづいた(ストは1月18日から6月22日までの150日間)。

ぼくが早稲田に入学したのは、早大闘争が終わったその翌年で、キャンパスにはその余塵があちこちにただよっていた。それにまた火がつくのは、68年の日大、東大闘争をきっかけとしてである。

その後、ぼくも全共闘の周辺をうろうろし、そのあと、1970年の三島事件、1972年の連合赤軍事件で、ふとわれにかえるという経過をたどる。

66年の早大闘争は体験したわけではないので、著者の話を復唱することにしよう。

きっかけは、大学が新たにつくる第二学生会館の管理問題だった。

それがくすぶりはじめたところに、65年12月末、大学当局は授業料値上げを決定した。

法文系57%、理工系44%という大幅値上げ計画に学生たちは猛烈に反発し、翌年1月から全学ストに突入する。そのとき、全学共闘会議議長に選ばれたのが大口昭彦だった。

集会でアジ演説をする大口の印象を、著者はこう書いている。

〈議長の大口さんは、いかにも(昔ながらの)ワセダという風貌だった。顔も体つきもガッシリとしていて髪の毛はごく短く刈っていた。服は黒の学生服だったり、ベージュのジャンパーだったり、ファッションには興味がない様子。剣道の達人だという噂。そこがまた、大口さんの人柄をしのばせて、男子にも女子にも人気があった。あまりにも人気があったので女性週刊誌も取材に来ていたほどだった。ワセダならではのスター性があったのよ。〉

そのころ学生のあいだでは、自殺した活動家、奥浩平の遺稿集『青春の墓標──ある学生活動家の愛と死』がよく読まれていたという。

1966年1月半ばから下旬にかけて、大学の各学部は「学費の大幅値上げ粉砕!」「[第二]学生会館の管理運営権の獲得!」をスローガンに挙げて、つぎつぎ無制限ストライキに突入した。

各学部校舎入り口には机がうずたかく積まれてバリケードが組まれた。男子学生たちはピケを張ったが、大学当局は警官隊や機動隊を導入することも辞さなかった。大口議長はじめ、何百人もの学生が逮捕されている。

「もうこのへんから女の出番は無いですね。男の世界ですね。校舎内に泊まり込んでザコ寝なんてできないもの、不潔でイヤだもの」と、著者はふり返る。

体育会系の右翼がなぐりこんでくることもあったという。

久米宏もアジ演説をしたことがあって、達者なもんだと、みんな感心したという。久米宏の劇団仲間、田中真紀子は大学側についた。

民青には「あかつき隊」というゲバルト組織があって、その隊長を務めたのが宮崎学だった。そのころのことをえがいた『突破者』が抜群におもしろい、と著者(すみません、まだ読んでません)。

そのころは、学生会館の1階ラウンジで、活動家たちが、「精鋭が30人集まれば革命は起こせるんだ」などと大声で話していたという。

大学では荒々しい闘争がつづいていた。でも、「家に帰れば、何事もない、ありふれた、おだやかな、変わらぬ日常生活」。「その二つの世界を、毎日毎日、まるで8の字を描くように私は往還しているのだった」と著者はいう。それは、のちに下宿生活を楽しむぼくらもさして変わらなかった。

4月23日には大浜信泉総長が辞意を表明、6月22日にはいちおうストが終結して、150日にわたる早大闘争は終わる。

この年の入学試験は、機動隊に守られながら、2月末から3月はじめにかけて実施された。入学式は5月1日になったという。ぼくが入学するのは、その1年後だ。

著者はそのころ出会った社研や文研の仲間(早く亡くなった人もいる)の思い出を書き綴っている。

そして、社研で理論武装の日々を送っているうちに、彼女は気づきはじめる。

〈この頃から私は自覚し始めた。私は『思想的人間』ではないな、「感覚的人間」だな、と。だから無意識のうちに、社研よりも文研の人たちのほうを面白がってしまうんだな、と。〉

このあたりから中野翠の世界がはじまったといってよい。

アルバイトをしたり、喫茶店で友達とおしゃべりしたり、音楽を聴いたり、映画を見たり、本やマンガ(手塚治、ジョージ秋山、赤塚不二夫、白土三平、つげ義春、佐々木マキ)を読んだりしているうちに、世界は広がっていく。

だが、時代はベトナム反戦運動が巻き起こり、文化大革命で紅衛兵が暴れ回るなどして、けっして平穏ではなかった。「よくも悪くも、世界的に、戦後生まれのベビーブーマーたちが力をふるいはじめていた」時代だった。

中野翠『あのころ、早稲田で』を読みながら(1) [われらの時代]

あのころ。

そう、そう言われるだけで、あのころだとわかる。とうぜん1960年代後半の早稲田だ。

著者の中野翠が早稲田の政経学部に入学したのは1965年。2つ下のぼくが入学したのは1967年だ。残念ながら、知り合いではない。

著者はサークルでは、社研(社会科学研究会)にはいっているが、ぼく68年になってから雄弁会にはいった。

雄弁会の部室は、大学構内から道路をひとつへだてた学生会館のなかにあった。

学生会館にはいくつもサークルがはいっていて、狭苦しいひとつの部屋に二つのサークルが同居していた。社研の場合は文研(文学研究会)だったというが、雄弁会の場合は仏教青年会がいっしょだった。

本書によると、社研の場所は学館の4階隅だったらしいが、雄弁会はたしか3階の中央にあったのではないか。もはや記憶があいまいになっている。

政経学部のクラスには、ほとんど女子がいなかった。ぼくのクラスでは四十数人のうち、たしか二人だった。中野翠の場合もほぼ同じだったろう。

早稲田時代は「よりにもよって、私の人生の中で最も思いだしたくない日々だった」と書いている。

それはとてもよくわかる。ぼくも愚行の数々を重ねてきた。それを思えば、あのころをふり返るのは、ちょっと恥ずかしいと思う気持ちは、わからないでもない。

しかし、すでに50年以上をへたいまとなっては、ひたすらあのころが懐かしい。それだけでなく、あのころはおもしろかったなあという思いがふつふつとわいてくる。

著者は4年できちんと卒業している。ぼくの場合は、ろくに勉強もせず、授業も受けず、留年に留年を重ねて、6年も大学に行かせてもらった。両親には、ひたすら感謝と、ろくな息子でなくてごめんという思いがつのる。

6年も大学にいたのは、何の才能もないなまけ者だったからだが、これから先、何をしたらいいかわからなかったからでもある。

ほんらいなら、いなかに戻って、家業の衣料品店を継がなければいけなかった。でも、なんとなく戻りたくなかった。商売がまったく好きでなかったということもある。

かといって、どこかの会社に就職する気もおきなかった。商店街で育ったので、そもそも会社というもののイメージがわかなかった。

加えて、からだも弱く、気も弱くて、人前にでるのが苦手という性格がわざわいしていた。ひきこもり予備軍みたいなものである。

そんな無気力なぼくが、試験を受けなくてもレポートを出せば卒業させてくれるという僥倖にめぐまれて、すべり込みで大学を卒業することができたのは、そのころ知り合ったつれあいのおかげである。

そして、就職先も決まっていないぼくを、先輩が、自分の勤めている世代群評社というちいさな雑誌社にもぐり込ませてくれた。

その社長はいわゆる「総会屋」で、貫禄があった。でも、どこかまじめで、やさしいところもあり、ときに政論家風に政治を批評することもあった。

あのころは、ぼくも企業の「協賛金」なるものを集めるために、毎月順番に、十数社ずつ、名のある銀行や会社の総務部を回っていたものだ。

雑誌もつくっていた。「道」という雑誌だ。素人編集ながら、雑誌づくりは楽しかった。

加藤祐三、滝村隆一、上野昂志、戴国輝、伊藤虎丸、長璋吉、それに豊浦志朗などといった多彩な執筆者と仕事をすることができた日々は忘れられない。

豊浦志朗の初の単行本『硬派と宿命』を出版できたのは、ささやかな自慢となる。豊浦志朗、本名、原田健司は、のちに小説家になり、船戸与一と名乗るようになる。

だが、この雑誌社は2年足らずでやめ、いくつか試験を受けて、やっと別の会社(共同通信の子会社)に転職することになった。結婚し、子供が生まれることになり、生活の安定を求めたからである。

それ以降は、会社を首にならないよう、小心なサラリーマン生活(それでも楽しかったが)を三十数年、つづけることになった。最初は営業の仕事だったが、その後、二十年近く単行本編集の仕事をつづけられたのは、やはりめぐまれていた。

そんな自分のことはどうでもよろしい。

それよりも、あのころの早稲田の話だ。

いまでもそうかもしれないが(いや、そんなことはないのかもしれないが)、あのころの大学は学問を修める場所というより、つかの猶予を与えてくれる場所にほかならなかったような気がする。つまり、家から離れて、社会に出る(あるいは新しく家をつくる)までの猶予。

それは自分がこれから世の中で何をするかを決めるまでの期間だった。ぼくらにとって、あのころの大学は、教育機関というより、知識や文化(本や雑誌、マンガ、音楽などなど)が流れてくる場所、人と人が出会う汽水域だったといえるかもしれない。

そこに、たまたま大学闘争の嵐がやってきたのだ。

中野翠がすごいのは、入学して迷わず「社研」にはいっていることである。

「高三の時、政経学部の経済学科を選んだ理由は、左翼気分からだった」と書いている。すでに高三の夏ごろから、『共産党宣言』や『フォイエルバッハ論』、『空想から科学へ』を読んで「ユリイカ(私は見つけた!)」という気分になっていたという。

このあたりは、姫路の高校で、型どおりの受験勉強をしていたぼくとは、まるでちがう。思想などとくになかったが、あえていえば中道右派といったところか。

ところが、彼女は「高三の後半頃から、大学に入ったら『社研』に入ろうと決めていた」というのだ。

当時、「社研」(社会科学研究会)は、「歴研」(歴史学研究会)とともに、「左翼学生の巣窟」とみられていた。

「社研」の部員には新左翼や民青もいたが、多いのはむしろ左寄りのノンセクトだった。著者自身もノンセクトで、「各セクトの違いがよくわからなかった(実はいまだにわからない)」という。

もちろん、まじめに授業も受けている。

一般教養で、いちばん期待していたのが平野謙の「文学論」の授業だった。あこがれの授業が受けられるというので、彼女は教室の最前列入口近くに座っていた。

やがて現れた平野は、開口一番こう言った。

「ここにいるみんなは、大半が戦後生まれなんだなあ。うーん……。政経学部は男ばっかりだったから、私は好きだったんだ。それが女も入ってくるようになって……不愉快だ」

でも、著者はこの発言を不愉快と思わなかった。あっけにとられただけ、と書いている。平野謙がしどろもどろなのに、かえって彼女のほうが堂々としている。

次回の授業で、平野は前回の失言を訂正し、「女性でも向学心があるのは結構なことです」と謝っている。著者も平野の講義を熱心に聞きつづけ、みごと優の成績をもらっている。

しかし、著者が本筋の経済学の授業に興味をもったかというと、それはまるでなさそうだ。早稲田の経済学科はいわゆる「近経」(近代経済学)を教えていて、マルクスに興味をもつ著者にとっては、まったくおもしろくなかった。そんなわけで授業のほうは次第におろそかになる。

このあたりは政治学科にもぐりこんだぼくも同じで、アメリカ流の「政治原論」はつまらないと思った。政治学ではなく、政治の話を聞きたかったのだ。

それでぼくも授業にも出なくなり、サークルに行くか、図書館で本を読むか、友達とだべるか、映画を見るかという日々とあいなる。このあたりで、すでに学問とはまったく無縁になっていた。

1965年ごろの大学キャンパスは、まだ穏やかだった、と中野は書いている。

〈大隈重信の銅像のある広場(というほど広くはないが)には立て看板(タテカン)や集会などはたいして目立たず、わずかな芝生やベンチに男子学生が座ったり寝ころんだりして話をしていたり、ホットドッグ売りの小さなワゴンが止まっていたり、近所の犬が迷い込んで来たりしていた。〉

ぼくらが入学した2年後には、そんなふうに穏やかではなかった。マンモス大学らしく、いつもキャンパスに人があふれかえっていて、喧噪に満ちていて、殺伐とした雰囲気さえただよっていたのを覚えている。

ご多分にもれず、著者もセクトの人間からオルグられている。

政経学部校舎の入口で、「ちょっと話をしようよ」と声をかけられ、とうとうと世界情勢について説明されたという。そのセクトの人間が、当時4年の学部生で、革マル派トップの蓮見清一だった。

セクトにはいりたくなかった著者は、その後、蓮見とはできるだけ顔を合わさないようにしたという。のちに蓮見は宝島社の社長になる。

ほかに65年の早稲田入学組には、タモリや宮崎学、そして吉永小百合(ぼくも一度見かけた)がいた。

そして、そうこうしているうちに、早大闘争がはじまるのである。

これからの日中関係──ヴォーゲル『日中関係史』を読む(4) [本]

【最悪の関係】

2009年9月に首相の座についた鳩山由紀夫は、これまでのアメリカ依存に距離を置き、中国ともよりよい関係を築きたいと考えていた。

9カ月後に鳩山のあとを継いだ菅直人も同じく中国との友好方針を堅持した。

しかし、その民主党政権のもとで、日中関係は最悪の状態におちいる。

2010年9月7日、尖閣諸島の北東で、海上保安庁の巡視船が中国籍のトロール船を発見し、退出を求めたところ、トロール船は巡視船に体当たりし、そのまま逃走しようとした。そこで海上保安庁の職員が2時間後、この船に乗り込み、船長と船員を連行した。船長は酒に酔っていた。

中国政府は船長と船員の即時釈放を要求し、翌日、日本政府は船員とトロール船を中国に戻した。しかし、巡視船に体当たりした船長は事情聴取のため拘留された。

その対抗措置として、中国は河北省で日本の建設会社の社員4人を逮捕する。中国国内では反日デモが発生。さらに中国政府は日本にたいするレアアース輸出を制限する措置をとった。

2日後、日本政府は逮捕した船長を処分保留のまま釈放する。

中国漁船衝突事件以後、中国のメディアは反日報道を繰り返した。

2012年になると、東京都知事の石原慎太郎が挑発的な行動に出る。東京都が尖閣諸島を購入するため、基金をつのるというのだ。

民主党の野田佳彦首相は石原の計画が中国を激怒させることを恐れ、ひそかに国による購入を決定する。朝日新聞がこれを尖閣諸島の「国有化」と報じると、中国はこれに猛反発し、中国国内各地で反日デモが発生、日本人の所有する商店や工場が襲撃された。尖閣諸島周辺も緊迫がつづいた。

日中衝突の危険性が収まるのは2013年10月になってからである。

【経済関係の発展】

2012年には習近平が中国共産党総書記になり、安倍晋三が日本の首相に選出された。

「安倍は従来どおり日米同盟を支持しながら、中国の感情を逆なですることも避けた」というのが、著者の評価である。

それによって、日中対立は次第に収まってくる。

政治的な緊張がつづいたにもかかわらず、日中間の貿易関係は発展していた。著者は「隣に世界最大の人口を抱える国があるという事実は、多くの面で日本にとって好運だった」と述べている。

21世紀にはいってから十年以上、日本のGDPは1%前後でしか成長していなかったが、海外事業は年率5%以上伸びており、日本の対中貿易収支はほぼ黒字続きとなっている。

海外事業収入と利益が国内事業を上回る日本企業が多くなっている。海外投資収益の国内環流額は2000年以降5倍となり、2014年には約5.6兆円となった。

2016年10月時点で、中国に進出する日本企業は、アメリカの8400社より多く、約3万社となっている。かつてはローテクの軽工業製品製造が主だったが、いまでは重工業品やハイテク製品の製造が中心を占める。サービス業への投資割合も増えている。

さらに、著者はこんなふうに書いている。

〈日中は政治的には敵対したが、日本の大手商社は中国全土に支店や支社を構え、その規模も対米事業と同じか、それ以上に成長していた。中国市場で最大手の日系商社、伊藤忠は、中国14都市に支社を構えている。伊藤忠に次ぐ三菱、三井、住友といった大手商社も、中国の全主要都市に支社や支店を構え、北京語や、場合によってはさらに方言まで話せる日本人社員が現地社員を指揮している。〉

日系企業の活動が、中国のGDP増加に寄与している面は否定できない。

それでも反日デモのようなリスクはある。そこで、日本企業はいまでは「チャイナ・プラス・ワン」の方策をとり、中国で愛国主義が暴発しても、他国の工場で増産して生産量を保つという柔軟な戦略をとるようになっている、と著者はいう。

政治体制のちがいにもかかわらず、経済面での日中関係はきわめて密接なものとなっているのだ。

【緊張緩和?】

2014年以降、日中間の緊張は徐々に緩和した。

2014年11月に北京で開かれたAPEC首脳会議では、習近平も安倍晋三も、表向き厳しい表情で撮影に応じたが、じっさいにはなごやかにことばを交わしたという。

2015年4月にインドネシアで開かれたアジア・アフリカ会議でも、25分間、日中首脳会談が開かれた。

外交官どうしの接触も頻繁になっている。

2010年に日中関係が緊張してから、日本人の中国旅行者は横ばいだが、来日する中国人の数は2013年以降、激増している。2018年時点で、中国人への訪日ビザ発給数は840万近くになった。

こうした中国人観光客が日本の観光地やデパート、家電量販店などの売り上げに寄与していることはまちがいなく、また日本旅行を通じて、日本に好印象をもつ中国人の割合も増えている。

いっぽう日本人の中国にたいする印象はさほど改善していない。尖閣問題にせよ、反日デモにせよ、中国から圧力をかけられたという思いが、中国への警戒感をいだかせているのだ。

2018年10月には安倍首相が訪中し、習国家主席と会見した。中国はすでに突出した経済大国、軍事大国になっていた。安倍はこのとき「競争から協調へ、日中関係を新たな時代へ押し上げたい」と述べている。2019年6月には習近平がG20大阪サミットに参加するため来日。さらに2020年にあらためて日本を訪れたいという意向を示している。

日本人はすでに中国人とあらゆる分野で深い関係性にもとづくネットワークを築いているが、中国と軍事的な協力関係を結ぶことはありえない。むしろ強国となった中国を目の前にして、日本はアメリカとの軍事的・政治的・経済的関係をより強固に維持していくだろう、というのが著者の見方である。

こう書いている。

〈日中両国のつながりはすでに強いが、今後数十年でさらに拡大することが予想される。それでも、1870年代以降の日中間の歴史が、両国にとってなお大きな火種であることに変わりがない。日本にとって中国がどれだけ重要でも、それによって1945年以来に日米両国の築きあげた、深く前向きな結束が解けることはないのである。〉

政冷経熱というのが、最近の日中関係をいいあらわすことばになっている。しかし、目標とすべきは政温経熱だ、と著者はいう。

〈歴史的に形成された感情の激しさを考えると、日中がすぐに信頼関係を育み、親友になれると考えるのは現実離している。それは数十年先の目標である。次の10年間に達成すべき妥当な目標は、両国が信頼できるパートナーになれるよう、明快で率直でビジネスライクな関係を良好に保つことだ。次の10年間で日中が「政熱」を享受できると期待するのは、非現実的である。しかし両国が、「一帯一路」のような構想や、環境問題解決のための共同プロジェクトや、多国籍組織において、もし協力関係を拡大しつづけることができるなら、「政温」を達成することは不可能ではない。〉

ここには日中双方の見方だという著者の、冷静でかつ温かい見方がある。

とはいえ、ぼくなどには中国の民主化を願う思いも強い。

日中対立のはじまり──ヴォーゲル『日中関係史』を読む(3) [本]

【天皇訪中】

1992年10月、天皇明仁が中国を訪問する。天皇が中国を訪問するのは、史上はじめてのことだった。

歓迎晩餐会で天皇はこうあいさつした。

「この両国の関係の永きにわたる歴史において、我が国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとするところであります」

天皇訪中は日中友好関係の礎となるかにみえた。

ところが、その後、日中関係はむしろ緊張の度合いを高めていく。

1991年にはソ連が崩壊するという大事件が発生していた。

1992年に中国では鄧小平が引退し、江沢民が最高指導者となった。日本でも田中角栄が1993年に亡くなる。時代が変わりつつあった。

中国経済は1980年代以降、日本の経済援助や技術援助で急速な成長を遂げた。中国のGDPは1978年の1495億ドルから1993年の4447億ドルへと一気にはねあがった。

いっぽうの日本経済は1990年代はじめにバブル崩壊を引き起こしていた。中国にとって日本はもはや経済の手本ではなくなりつつあった。

台湾では総統に就任した李登輝が民主化に着手し、1994年に憲法を改正、総統の直接選挙制を導入する。

1995年に李登輝はアメリカ入国を認められた。これに反発した中国は台湾海峡でのミサイル発射テストを実施した。これにたいし、アメリカは台湾周辺海域に空母戦闘群を2個派遣した。この事態を重くみた江沢民は、国防費引き上げに踏み切った。

台湾の微妙な状況について、著書はこう記している。

【愛国主義教育】

1980年代後半になると、中国は日本がアメリカからの独立性を高め、自衛隊を強化していくことを恐れるようになる。だが、現実には日本はむしろアメリカとの同盟関係を強化していく。在日米軍の駐留経費負担を増やし、周辺で事態が発生した場合は米軍と協力して対応する姿勢を強めていった。

1989年の天安門事件以降、中国はみずからの政治体制に危機感をいだくようになった。そして、一時鈍化した経済成長が1993年以降回復に転じると、国防費増大に力をそそぐようになる。

政治体制の危機を覚えるなか、中国国内ではむしろ日本脅威論が再浮上してくる。「中国は、アメリカの最新兵器が日本に渡るのを恐れただけでなく、軍事力を高めた日本が、アメリカに依存せずに独自の行動をとりはじめることも警戒した」と、著者はいう。

それは杞憂だった。しかし、1997年に日米両国が「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を改訂し、米軍と自衛隊の協力態勢が構築されると、中国は尖閣諸島と台湾周辺での日本の動きを警戒するようになっていく。

体制への危機感を覚える中国は、愛国主義教育を推進する方向に舵を切った。映画やテレビがフルに活用された。愛国主義教育には、日本の過去の残虐行為と日本の謝罪の不十分さを強調することも含まれていた。

「1990年代半ば以降、中国人の中で最も強く反日感情を剥き出しにしたのは、日本占領時代を経験した高齢者ではなく、愛国主義教育を受けた若い世代である」と著者は書いている。

こうした愛国主義教育は中国だけでなく、韓国や東南アジアにも飛び火した。

【膨張への懸念】

著者は次のように指摘する。

〈1992年以降、日中間の緊張が高まった時期は、中国が自信を増した時期だった。それは同時に日本で、まもなく中国が経済規模のみならず軍事力でも、日本を上回るだろうという懸念が広まった時期でもあった。〉

1993年以降、中国は高度成長をつづけたが、日本はバブル崩壊以降、停滞したままだった。2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟すると、中国はますます自信を深めていった。2008年の世界金融危機も中国にはほとんど影響をもたらさなかった。

2008年の北京オリンピックから2年後、中国のGDPは日本を抜き、世界第2位となった。1989年から2002年までは江沢民、2002年から12年までは胡錦濤が国家の指導者となり、政治も安定していた。これにたいし、1994年から2012年にかけ、日本では首相が13人も入れ替わり、政治の混迷がつづいた。

そのかん、日中間の緊張をもっとも高めたのが尖閣諸島問題である。

1971年にアメリカから沖縄が返還されたとき、尖閣諸島の施政権も日本に返還された。しかし、1970年には、すでに台湾と中国が島の領有権を主張していた。この海域に海底油田が存在する可能性が判明したからである(実際にはその量は思ったほどではなかった)。さらに水産資源の乱獲が進み、漁船が沖合にでるようになると、島々は漁業権争いの的になっていく。

尖閣の領有権をめぐる日中それぞれの主張はいまだに決着をみていない。日本は領土問題が存在すること自体を認めていない。1990年代には、日本が近辺の防衛を強化し、中国軍も活動範囲を広げたため、状況が悪化していく。

【緊張緩和への努力】

日中間に緊張が高まったのは、中国が日本を追い越し、アジア最大の経済国となる過程においてだった、と著者は断言する。

それでも、両国はなんとか対立が激化しないように努めた。

1995年には村山談話が発表される。

「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで……植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。……ここに改めて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします」

中国側はこの談話を歓迎した。

1995年8月の村山富市首相、97年9月の橋本龍太郎首相の訪中を受けて、1998年には江沢民国家主席が来日した。

ところが、この来日は結果的に日中間の緊張を高めることになった。

江沢民は共同宣言に中国へのお詫びを入れることを要求、これにたいし小渕恵三首相はそれを拒否し、代わりに口頭でそれを表明することにした。さらに江沢民は宮中晩餐会で、日本がどのような歴史観をもつべきかを説教するスピーチをおこなった。日本国民は辟易した、と著者は書いている。

それでも、このときの共同宣言では、両国政府要人の相互訪問、経済・科学面での協力、文化交流、環境分野での協力がうたわれていた。江沢民来日後も日本の対中貿易と対中投資は膨らみつづけた。

1999年11月には小渕首相が中国を訪問する。小渕は中国のWTO加盟を支援すること、さらには33項目の協力プロジェクトを推進することを中国側に伝えた(中国は2002年からWTOに加盟)。

2000年には朱鎔基首相が来日した。このとき朱鎔基は日本に強く謝罪を求めることはなかった。テレビでは、日本の市民100人と直接やりとりする様子も放映され、この来日は日本人にはわりあい好感をもって受け止められた。

【小泉政権とその後】

2001年8月13日に(8月15日ではなく)小泉純一郎首相が靖国神社を参拝すると、中国メディアはそれにかみついた。訪中したさいに小泉は盧溝橋と中国人民抗日戦争記念館を訪れ、犠牲者にお詫びと哀悼の気持ちをあらわし、二度と戦争を起こしてはならないと述べた。そのうえで、それ以降、小泉は毎年、靖国を参拝することになる。

著者はこう書いている。

〈日本国民にとって、首相の靖国神社参拝の是非の背後にあるのは、日本が戦争中の戦争犯罪を認めるか否かではなかった。日本国民はその責任をすでに受け入れていたからである。問題はむしろ、小泉が政治学者ジェラルド・カーティスに述べたように、相手が日本人だろうと外国人であろうと、母国のために命を犠牲にした日本兵に敬意を払うなと他人に命じられる筋合いはない、という点だった。靖国参拝を貫いた小泉首相は、日本国民から高い支持を得た。しかし中国にとっては、小泉の靖国参拝は日本の軍国主義者たちへの表敬であり、歴史と向き合おうとしない日本国民を象徴するものになった。〉

小泉政権時代、日中関係は悪化していく。

中国では2003年に胡錦濤が国家主席に就任。胡錦濤自身はむしろ緊張緩和の方向に動いたが、実際の流れはその逆となった。

2004年にはサッカーのアジア杯が中国各地で開かれたが、日本代表チームが勝つたびに、中国各地では反日感情むきだしのデモが発生した。とりわけ北京での決勝戦で日本が中国を破ると、デモは暴徒化した。

2005年、中国政府は日本の常任理事国入りを阻止するため、東南アジア諸国にはたらきかけると同時に、国内で反日デモを組織した。デモ隊は暴徒化し、日系レストランや日本製品を売る店の窓ガラスを割り、日本車を破壊するなどした。

2003年まで日本は中国最大の貿易相手国であり、それ以降もほぼ第2位を維持していた。また中国にある日本企業も、約1000万人の中国人労働者を雇用していた。にもかかわらず、こうした反日デモが発生したのである。

2006年には第1次安倍晋三内閣が発足した。安倍首相が最初の訪問先に選んだのは中国だった。

2008年の北京オリンピックが近づくと、中国指導部は日本との関係改善に奔走するようになる。その年5月には胡錦濤国家主席が東京を訪問、東シナ海における日中ガス田開発プロジェクトに合意している。同月に発生した四川省地震で、日本は61名の緊急援助隊を送った。

8月の北京オリンピックはスムーズに開催された。

だが、2009年に日本で民主党政権が発足すると、日中関係は最悪の状態におちいっていく。

日中蜜月時代──ヴォーゲル『日中関係史』を読む(2) [本]

【日中国交正常化】

1972年9月の日中国交正常化は画期的なできごとだった。

本書によれば、国交正常化に向けた土台づくりは、以前から入念におこなわれていたという。

72年4月には日本経済研究センター理事長の大来佐武郎が訪中し、周恩来首相と会って、国交正常化の可能性を探っている。

7月に田中が首相に就任すると、大平正芳外相が日中国交正常化の担当になった。

同月、中日友好協会の孫平化が来日し、周恩来のメッセージを伝えた。中国側は3つの原則を提示していた。中国は一つであること、中国政府の代表は中華人民共和国であること、台湾との日華平和条約は破棄されねばならないということ。

7月25日には、公明党の竹入義勝委員長が北京を訪れ、周恩来と会見した。8月10日、自民党が田中の中国訪問を了承する。

8月31日から9月1日にかけ、田中はハワイでニクソン米大統領と会見し、日本がアメリカから約7億1000万ドルの物品を購入するとともに、繊維製品の輸出を削減することを申し入れた。そのさい、ニクソンは日本がアメリカより先に中国との国交正常化を実現することに異議を唱えなかった。

9月中旬には小坂善太郎が国会議員代表団を率いて、北京にはいり、周恩来と会見した。

いっぽう、椎名悦三郎元外相は9月17日から台湾を訪れ、日本は中華人民共和国と外交関係を結ぶが、台湾との貿易や文化交流は続けると伝えた。これに怒った蒋介石は椎名と面会せず、椎名は息子の蒋経国と会って、日本の立場を説明した。

田中と大平は9月25日から30日まで北京を訪問する。晩餐会での田中の「ご迷惑」発言をめぐって、中国側は不快感を示したものの、4回の首脳会談をへて、両国が日中国交正常化の共同声明に調印した。尖閣諸島の帰属問題は棚上げとなった。田中は毛沢東とも会見した。

この共同声明には重要な文言が盛りこまれている。

「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」

この文言について、双方はじゅうぶんに理解したはずだった。

【日中平和友好条約まで】

1972年の国交正常化後、日中協力プロジェクトが実施されることになった。しかし、78年の日中平和条約調印まで、大胆な改革開放に向けた合意は形成されなかった。

そのころ外国人が自由に中国国内を旅行することはできなかったが、それでも日本人の中国旅行者は少しずつ増えていった。

日中関係が一気に進展しなかったのは、1976年に毛沢東が死去するまで、江青ら「四人組」が大きな力を保っていたからだ、と著者はいう。

それでも日中間貿易は、かなりのスピードで拡大し、1972年の年間11億ドルが75年には40億ドル近くまで増大する。日本は化学肥料や工作機械を輸出し、化学繊維工場の建設を援助した。これにたいし、中国が日本に輸出したのは主に石油であって、輸出できるだけの工業製品はつくられていなかった。

1971年に沖縄返還協定が調印された時点で、アメリカは尖閣諸島の管轄権を日本に移譲することを決定した。中国は1971年12月にはじめて尖閣諸島の領有権を主張するが、日本の専門家はその主張を認めなかった。1978年に日中平和友好条約が調印されたさいに来日した鄧小平は、記者会見で、島の領有権問題は棚上げにして、未来の世代にゆだねようと述べた。

実際に日中関係が進展するのは、1978年の平和友好条約締結以降である。それまでに、貿易協定、ビザの発給、通関手数料、領事館の設置、航空路線の確立など、こまごまとした実際問題がひとつひとつ調整、処理されねばならなかった。

【鄧小平の来日】

1978年8月に、それまで難航していた平和条約が締結された背景には、77年夏に復権を果たした鄧小平の決断があった、と著者はいう。

条約の締結を受けて、鄧小平は78年10月に来日する。到着後、来日の目的を問われるて、鄧小平はひとつは日中平和条約の批准書交換、もうひとつは日本の友人たちへの謝意、さらに徐福が求めた秘薬を探すためと答えた。

中国にとって不老不死の秘薬、それはまさしく近代化実現のための秘策にほかならなかった。

鄧小平は各地で歓迎を受けた。新日鉄の君津製作所、日産の座間工場、大阪の松下電器の工場などを訪れ、新幹線にも乗っている。これらの体験はすべて中国の近代化を導くモデルとなった。

日本滞在中、鄧小平は、日本が戦争中の政府主導の経済体制から戦後のより開放的な市場経済体制にどのように移行したのかをさかんに聞いて回ったという。

昭和天皇とも会見し、ロッキード事件で保釈中の田中角栄とも会っている。

福田赳夫首相と懇談したときには、こう述べている。

「友好関係と協力は、中国と日本の10億の人々が共有する願いです。……両国の国民の代表として、何世代にもわたって友好関係を続けましょう」

鄧小平来日からまもなく実施された世論調査では、日本人の約78%が中国に親しみを感じると答えていた。

その後、日中の経済関係者の交流が盛んになった。

中国の工場では「日本の品質管理から学ぼう」という標語が掲げられた。いっぽう、著者によれば「日本の実業家の多くは、日本の侵略による中国の被害に対し、自分たちの世代が取り得る最善の方法は謝罪の継続ではなく、むしろ中国の産業と生活水準の向上を支援することだと考えていた」という。

実際、国際協力事業団(JIKA)も中国の技術支援の要望に応えて、さまざまな分野の専門家を中国に送りこんだ。中国からも多くの留学生が日本の大学や研究機関にはいり、先端技術を学んだ。

【改革開放への模索】

1976年9月に毛沢東が死去したあと党主席に就任した華国鋒は、積極的に海外からの新技術を導入した。地方政府や省庁はこぞって機械を輸入し、模範工場をつくりはじめた。

石油採掘などの巨大事業を運営する官僚たちは「石油派」と呼ばれ、大慶油田などの大プロジェクトを完成させた。1978年12月には、さまざまな日本企業が参加して、宝山製鉄所の起工式がおこなわれた。

地方官僚は新工場建設に貪欲で、じゅうぶんな準備が整う前に、きそって外国企業と工場誘致契約を結ぼうとした。しかし、外貨が不足していた。

中越戦争が勃発したこともあって、1979年2月には日本企業との約26億ドルの契約が凍結された。だが、日本の企業や銀行が支払いの繰り延べや貸し付けをまとめることで、一部事業が再開された。

1980年後半には、いくつかのプロジェクトが中止される。そのなかには宝山製鉄所のプロジェクトも含まれていた。

中国側の当初のもくろみは、石油の増産によって外貨を稼ぎ、その外貨で多くのプラントを建設するというものだった。しかし、その計画は挫折する。

鄧小平は訪中した大来佐武郎や土光敏夫(経団連会長)と会い、資金が足りず、契約を結んだ工場の代金が払えないことを率直に認めた。

大来は外貨不足を軽減するために、日本の経済援助を活用しては、と中国側に提案した。こうして1979年から2001年にかけ、日本は中国に総額159億ドルの経済援助をおこなうことになった。

宝山製鉄所プロジェクトが再開できたのは、日本の援助によるところが大きかったという。

1981年にはまたもプラント契約のキャンセル問題が発生する。このときも大来は訪中して、中国政府が契約をキャンセルすれば、国際的に中国の信用は失墜すると警告した。同時に、日本の財界にも中国への理解を求めた。

1981年からは日中経済知識交流会が発足し、経済問題に関する日中の話し合いがおこなわれるようになった。また世界銀行も中国に経済アドバイザーを送り、中国の発展に大きな役割を果たした。

日本からの借款により、中国では宝山製鉄所を含め、停滞していたプロジェクトがふたたび動きはじめた。宝山製鉄所で鉄鋼生産がはじまったのは1985年からである。その後、宝山をモデルとして、中国では多くの製鉄所がつくられ、2015年までに年間8億トンの粗鋼を生産できるようになった。

1978年から84年にかけ、中国は外国と約117億ドルにおよぶプラント・技術供与契約を結んだが、そのうち60億ドルが日本との契約だったという。

【1980年代の日中関係】

平和友好条約締結後、日中間の文化交流も進んだ。多くの日本語書籍が中国語に翻訳された。日本映画も中国で広く上映され、テレビでは連続ドラマ『おしん』が放送され、抜群の人気を博した。

1984年、胡耀邦は日本の青年約3000人を中国に招待した。この年にはまた「日中友好21世紀委員会」の初会合も開かれている。

このように1978年から92年にかけては日中間の蜜月時代だったが、そのかん政治的摩擦がなかったわけではない。

1982年以降、日本の文部省は青少年に愛国心をもたせるよう学習指導要領を変更するようになる。日本で軍国主義への批判が弱まるのをみて、中国メディアは反発し、日中戦争中の日本軍による南京大虐殺や三光作戦、細菌兵器実験を大きく取りあげるようになった。

1985年8月15日に中曽根康弘首相が靖国神社を公式参拝すると、中国はそれを激しく批判した。

1987年には京都の光華寮問題をめぐって、大阪高裁が光華寮は台湾のものという判断を示したことから、中国の学生による大規模な反日デモがおきた。

とはいえ、1980年代を通じて、中国はほかのどの国より日本と密接な関係にあった、と著者はいう。

1989年6月4日には天安門事件が発生した。北京市街で多くのデモ参加者が殺されたことに日本人はショックを受け、世論調査では中国に親しみを感じる日本人の割合が大きく減少し、52%となった。

当初、日本政府は欧米諸国と一緒になって中国に制裁を加えたが、いち早く制裁を解除する。1991年、欧米諸国に先んじて、日本は中国への円借款を再開した。この年8月、海部俊樹首相は中国を訪れ、翌年の国交正常化20周年にちなんで、天皇訪中を提案した。

ヴォーゲル『日中関係史』を読む(1) [本]

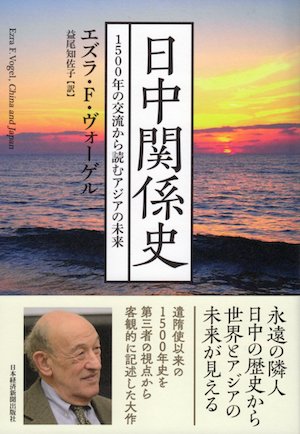

著者のエズラ・ヴォーゲルはハーヴァード大学名誉教授。著書に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』や『現代中国の父 鄧小平』などがあり、日本でもよく知られた人だ。ことし90歳になる。

本書「まえがき」には、こう書かれている。

〈日中関係には、「緊迫」「危険」「難解」「複雑」という言葉が当てはまる。……もし日中関係の取り扱いを間違えば、両国は軍拡競争に走り、二国間、地域、グローバルな問題で協力が行き詰まり、最終的には紛争になるだろう。だが、日中関係を適切に取り扱うことができれば、両国は国際秩序と地域の協力枠組みを守るために助け合える。貿易、経済建設、研究開発、平和維持、自然災害対応などの分野で、両国は力を合わせていけるはずなのである。〉

ここには、これからの日中関係が大きな紛争にいたることなく、平和的な友好関係を保ちながら推移してほしいという著者の願いがこめられている。

だが、現実にはどうか。世界史をみても、「日中ほど長い歴史を持つ二国間関係はあまりない」のだが、それにしても両国の関係は荒々しい紆余曲折をへてきた。近代においては、とりわけ戦争と対立がきわだっている。

「私は自分自身を、日本と中国の双方の見方だと思っている」と、著者は書いている。第三者というより、両国をよく知るもっと身近な仲裁者のような立場である。

理解しあうには、両国が真摯に歴史に向き合うことがだいじなのは、どちらもわかっている。しかし、そこにはたがいの複雑な感情がからみあって、バランスのとれた観点をもつことなど不可能なのである。

「それ[日本と中国]以外の国の研究者であれば、より客観的でバランスのとれた観点から歴史を検証し、日中の相互理解に何らかの貢献ができるかもしれない」。アメリカ人の歴史家という立場が有益なのはそのためである。

本書はそういう思いからえがかれた、1500年にわたる日中関係史といってよい。

重点は近現代、すなわちこの200年に置かれている。それはもっとも評価がわかれる時期ともいえる。

長大な本書を網羅的に紹介するのは骨が折れる。ここでは現代、すなわち戦後に焦点をしぼって紹介する。日清、日露、第1次世界大戦、日中戦争にいたる激動の時代は現代を理解するうえでも、とても重要なのだが、それはむしろ背景としてつねに念頭におくことにしよう。

現代を扱った章は4つに分かたれている。

第9章 大日本帝国の崩壊と冷戦 1945〜1972年

第10章 協力 1972〜1992年

第11章 日中関係の悪化 1992〜2018年

第12章 新時代に向かって

これをみれば、戦後の日中関係は、断絶、協力、反発、(そしてあわよくば)共存という流れのなかで動いていることがわかる。

転換点になったのは1972年である。ぼくにとっては「われらの時代」だった。

この年、ぼくは日中学生友好会の一員として中国を訪れた。それ以降、中国には行っていない。

中国に好感情をいだいていたわけではなかった。むしろスターリニズムの国だと決めつけていた。それはあのころ読み親しんでいた吉本隆明の影響だったにちがいない。

それでも学生友好会にもぐり込んだのは、いちどこの目で実際の中国を見てみたいという思いが強かったからである。すでに収束しつつあったとはいえ、文化大革命への興味もなかったわけではない。

だが、何といっても竹内好が、われわれにとって中国がいかに大きな意味をもつかを教えてくれていた。この人からさまざまなこと、とりわけ生活(文化)の幅が、政治の幅よりもずっと大きいことを教わらなければ、ぼくも中国にさして興味をもたなかったかもしれない。

大学をでてから、中国との関係はだんだんと失われていった。それでもいま中国がどうなっているかという関心はつづいていたが、それはニュースで知るくらいの断片的なものにとどまる。

本書がありがたいのは、とりわけ現在の日中関係をバランスのとれた視点から大きく描いてくれていることである。政治に敏感な向きからすれば、著者の見方は甘すぎるという見方もじゅうぶん成り立つだろう。しかし、日中がふたたび戦争をはじめるといった悪夢は見たくないという思いからすれば、本書のえがく歴史は、少なくとも未来への可能性をつないでくれるものだ。

以下は備忘のためのメモである。

【引き揚げ】

1945年に大日本帝国は崩壊する。日本は植民地の朝鮮と台湾、それに実質上、帝国の一部だった満洲を失う。当時、日本の人口は7200万人だったが、そのうち690万人(兵士370万人、民間人320万人)が外地でくらしていた。日本にとっては、その引き揚げが当初の課題だった。

ソ連の侵攻後、満洲でおよそ60万の日本人捕虜が、シベリアなどに送られ、建設現場で肉体労働者として働かされた。かれらが帰還を認められたのは1947年から49年にかけてであり、およそ45万人が日本に戻ることができた。

中国に取り残され、帰還を待つあいだに死亡した日本人は20万人と推定される。なかには中国に留まった家族や孤児もいるが、大半の日本人は1950年4月までに帰国を果たすことができた。

1949年に中国で共産党が権力を握ったときも、およそ3万4000人の日本人が旧満洲に残留していた。そのなかには、中国人民解放軍空軍の創設に貢献した人物もいる。

いっぽう戦争が終わったあと、日本では台湾と朝鮮の出身者が数百万人くらしていた。そして、帰国の道を選ばなかった多くの人々は、日本社会のなかで苦難の道を歩んだ。

【中国大陸】

大日本帝国が崩壊したあとは、大きな空白地帯が生まれた。

1945年9月3日に日本軍が正式に降伏したあと、中国大陸では国民党と共産党の協調関係が維持できなくなった。終戦とともに、共産党軍、国民党軍、ソ連軍が競い合うように満洲へと向かった。満洲に備蓄された兵器と工場を接収するためである。

「日本の侵略がなければ、国民党は1930年代半ばに共産党を壊滅させていたかもしれない」と著者は書いている。しかし、日中戦争により、国民党は西南部に後退し、共産党は西北部を拠点として、反日統一戦線を組むことになった。

日本が降伏すると、1945年から49年にかけ国共内戦がはじまる。重要な戦いで勝利を収めたのは共産党である。国民党は軍事を優先して経済政策を怠ったため、支配地域で激しいインフレと物資不足を招いた。その結果、汚職がはびこり、国民の支持を失う。これにたいし、共産党は土地の分配を約束することで、農民のあいだから多くの兵士を集めていた。

共産党軍は北平(現北京)を占領したあと、長江に向かって南下する。長江を渡るころ、国民党軍はすでにもちこたえられなくなっていた。1949年10月1日、共産党は中華人民共和国の建国を宣言する。

【占領下の日本】

いっぽう日本は1945年9月から52年4月まで、アメリカの占領下に置かれている。占領軍がまず考えたのは、天皇の力を利用することである。そのうえで、財閥解体、農地改革、教育改革をはじめ、日本がふたたび軍国主義に戻らないようにするための改革を実施した。

戦後の最初の2年間に、日本では数万人が餓死した。食料供給元の植民地を失ったことも大きかった。すでに日本は食料を海外から輸入しなければやっていけなくなっていた。輸出を増やす必要があった。それまで満洲から輸入していた原材料や食料を肩代わりしたのはアメリカである。輸出を促進するため、日本では政府が主導して、工業製品の品質向上がはかる体制がつくられた。

1946年5月から東京裁判がはじまり、48年11月にA級戦犯28人に判決が言い渡された。うち軍人6人と文官1人が死刑になった。ほかの国々でも、日本の戦犯が裁かれた。中国では883人の日本人が裁判にかけられ、149人が処刑されている。

1947年になると、冷戦が激化し、世界の分断が進んでいた。占領当局は日本をソ連に対抗する同盟国候補とみなすようになる。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、米軍は朝鮮半島に投入され、日本では警察予備隊がつくられた。そして、1954年の自衛隊設置となる。

この「逆コース」戦略を生みだしたのはジョージ・ケナン。ケナンの対日政策の最大の目標は、強く安定した経済の構築であり、そのため大企業を解体するという初期の占領政策は廃止されなければならなかった。

日本企業は合成繊維をはじめとする新技術をアメリカから取り入れて、勢いを取り戻した。輸出が増えるとともに、食料や原料を輸入する余裕もできた。

【朝鮮戦争】

戦後、朝鮮半島は共産主義陣営と資本主義陣営がぶつかりあう舞台となった。戦後、朝鮮半島は38度線を境として、南側がアメリカ、北側がソ連により分割占領された。1948年8月15日に南側で大韓民国、9月9日に北側で朝鮮民主主義人民共和国が誕生する。その翌年、アメリカ軍もソ連軍も朝鮮半島から撤退した。

1950年6月25日、重武装の北朝鮮軍が38度線を越えて南側に侵攻を開始した。北朝鮮の金日成はすでに毛沢東の支持をとりつけていたが、アメリカ軍が介入するとは予想していない。北朝鮮軍はただちにソウルを占拠し、さらに釜山近くまで侵攻した。

7月7日、国連は国連軍を朝鮮半島に派遣することで合意(ソ連は安全保障理事会をボイコット中)した。これを受け、アメリカ軍は9月15日に仁川に上陸し、2週間後にソウルを奪還した。国連軍が38度線を越えると、約20万の中国義勇軍が北朝鮮にはいった。国連軍は押し戻され、ソウルはふたたび北朝鮮と中国義勇軍の手に落ちた。

その後、戦況は膠着状態となり、1953年7月27日に休戦協定が結ばれる。そのかん、日本はアメリカ軍の兵站基地となり、それにより日本経済はおおいに潤う。

【台湾】

日本の植民地時代、台湾の平均的な生活水準と教育水準は大陸中国よりずっと高かった。そこに1947年、蒋介石の国民党勢力が大挙して渡ってきた。1947年2月28日には、台北で暴動が発生、国民党軍は1万8000から2万8000人の住民を殺害した。

国民党が台湾を支配するようになってからも、日本企業が排除されることはなかった。日本の産業復興とともに、台湾でも工業化が進み、多くの台湾企業が成功を収めた。

著者はこう書いている。

〈1960年代半ばまで、日本の実業家の多くは、台湾は小さな島だがビジネスチャンスは大陸より大きいと考えていた。台湾の人口は大陸より少ないが、日本は1964年まで台湾により多くの製品を輸出していた。〉

日本企業が台湾だけでなく大陸と経済関係の構築を望んでいたことはいうまでもない。

【戦後の日中関係】

1949年から72年まで、日本は中国と非公式な接触を保っていた。わずかながら日中貿易もつづいている。

中国側は廖承志と郭沫若、日本側は宇都宮徳馬、松村謙三、河野一郎、高碕達之助が政治的窓口となっていた。

朝鮮戦争終結後の日中関係は山あり谷ありだった。

著者はこうまとめる。

〈1953年から1957年までは、周恩来、吉田茂、鳩山一郎、石橋湛山が関係改善に努力した。1957年から1961年までは、中国が左傾化し、日本が右傾化したために両国関係が悪化した。1961年から1966年までは、中国が大躍進政策をとりやめ、池田勇人首相が挑発を避ける努力をしたために関係はいくぶん改善し、廖承志と高碕達之助のイニシャルをとった「LT貿易」協定が結ばれた。文化大革命初期の1966年から1971年まで、両国関係はふたたび後退した。〉

1949年以降も日本は対中貿易を拡大したいという意向をもっていた。だが、アメリカはそれに反対し、吉田茂は日本が共産中国と2国間条約を結ばないことを約束させられた。

サンフランシスコ講和条約が発効したあと、日本は台湾と日華平和条約を締結する。だが、吉田は最終的に中国とのあいだに全面的な平和・通商関係を樹立することを望んでいた。

朝鮮戦争が終結し、中国国内の政治が安定すると、中国共産党は外国との関係を改善する方向に舵を切った。それを主導したのが周恩来である。

周恩来は日本との関係改善と貿易拡大をめざしていた。1955年に日本で55年体制と呼ばれる安定した政治経済体制ができあがると、鳩山一郎と石橋湛山は中国との関係改善に向けて大胆なアプローチをとった。

1955年にインドネシアのバンドンで開かれたアジア・アフリカ会議で、中国と日本は秘密会談をおこなうが、突破口は開けなかった。

それでも、この年、78人の国会議員が中国を訪問し、東京と大阪で「中国商品見本市」が開かれた。小規模とはいえ、貿易関係は1955年から56年にかけ徐々に増加していった。このころ約2000人の日本人が中国を訪れ、中国代表団も日本を訪問している。

中国は1957年から60年にかけ政治的締めつけ(反右派闘争)を強化する。それは岸政権時代と重なっていた。岸信介は保守派で親台派として知られていた。1958年、長崎での中国国旗毀損事件をきっかけに、毛沢東は日本との経済関係を断ち切り、1959年と60年の日中貿易は低迷する。

中国の大躍進政策は大惨事を招いた。そのいっぽう、日本経済は順調に成長する。

中国は穀物を育てるための化学肥料と、農業機械を製造するための鉄鋼を必要としていた。木綿に代わって化学繊維を取り入れたいとも思っていた。

1960年には中ソ関係が決裂した。中国からソ連の技術者が一斉に引き揚げる。そこで中国は日本に目を向けようとするが、それが具体化するのは池田勇人政権になってからである。

1960年7月、中国の代表団が日本を訪問、これを受けて高碕達之助を団長とする団が中国を訪問した。1962年11月には廖承志と高碕達之助のあいだで「日中長期総合貿易に関する覚書」が交わされた。これがいわゆる両者のイニシャルをとったLT貿易のはじまりとなる。民間の「友好商社」による貿易も認められていた。

この協定により、倉敷レイヨン(現クラレ)は中国にビニロン・プラントを建設する。化学肥料や鉄鋼も中国に輸出された。

台湾政府とアメリカはLT貿易に強く反対した。しかし、民間企業による友好貿易は急速に増え、相互の貿易額は1961年の4800万ドルから66年の6億2100万ドルへと拡大する。

だが、その後の文化大革命により、貿易の伸びは頭打ちとなった。それでも1960年代半ばに日本の対中貿易は対台貿易を追い越していた。

【文化大革命と田中訪中】

文化大革命がはじまると、日本の実業家は中国から引き上げていった。しかし、68年には紅衛兵の攻撃も下火となり、「日中覚書貿易」協定が結ばれる。69年と70年に日中貿易の額は増加に転じた。だが、それは年間10億ドルにとどかない微々たるものだった。

1971年7月、キッシンジャーが中国を訪問する。8月、ニクソンは1ドル360円の固定為替レートを自由化すると発表。いわゆるニクソン・ショックである。ショックはそれだけでは終わらない。1972年2月にニクソンは中国を訪問した。

いっぽう1972年7月7日に首相に就任した田中角栄は、就任からわずか2カ月後の9月25日から30日まで中国を訪問し、29日に日中国交正常化声明を発表した。

信念としての民主主義──『丸山真男と戦後民主主義』を読む(6) [われらの時代]

冷戦が終わる1989年に、丸山は三位一体としての民主主義、すなわち理念と制度と運動からなる民主主義について語り、戦後民主主義をナンセンスとした69年の新左翼の考え方こそナンセンスだと述べたという。

だが、69年当時、学生たちはなぜ丸山を批判していたのだろう。

著者はこう書いている。

〈戦後民主主義をナンセンスとする左翼は、本当は民主主義をめざしていたのに、それが実現しない現実に裏切られた思いから、戦後民主主義を漫罵した。そして戦後民主主義の旗手でもなく戦後民主主義に賭けたわけでもない丸山をその正統とみなしたのだろう。丸山に批判を集中した。〉

このあたりの心理はなかなか複雑微妙である。

丸山は民主主義の正当性を擁護していた。いっぽうで民主主義が容易に全体主義に移行しうることも知っていただろう。だから、学生たちの暴力性と破壊性が、民主主義の解体につながることを危惧していたのかもしれない。

学生側はもちろん丸山が、しばしば民主主義の名で呼ばれる戦後自民党体制の支持者ではないことを知っている。それでも丸山は大学という制度=社会権力の側に立っていた。だからこそ、大学、そして丸山を批判する運動(これも民主主義)に立ちあがったのである。

丸山が戦後民主主義の旗手だったからではない。ただ、民主主義が非暴力的におとなしく当局の決定にしたがうことを意味するのだとすれば、そうした民主主義にがまんがならなかっただけである。

そこには、精神的にも肉体的にも互いを傷つけあう闘争が発生した。紛争は収拾される。だが闘争は内向し持続することになる。

著者によると、1968年から69年にかけては、全共闘だけではなく、戦後民主主義を否定する声があちこちで挙がっていたという。

たとえば、鶴見俊輔は「戦争中の軍国主義と超国家主義のにない手がそのまま戦後の平和主義と民主主義のにない手であるような日本の現代が、ニセモノでないはずはない」と書いている。

当時の学生の多くは、そのニセモノ性にがまんがならなかった。

機動隊導入により安田講堂の封鎖が解除されたあと、吉本隆明が述べた「戦後民主主義は終わった」ということばが、学生たちの共感を呼んでいた。

著者は、山本義隆が「[1969年]2月21日の夜、日比谷公会堂の3500人の前に現れて、『権力と一体となってわれわれの闘争を圧殺し、われわれを権力に売りとばした大学当局執行部と、ある時は進歩的な顔をし、あるいはジャーナリズム等でそれなりに恰好のいいことを言っていたいわゆる戦後民主主義者とか』と徹底的に闘う、と火を吐くような演説をした」と記している。

この集会にはぼくも参加し、2階の席から、山本がたしかに「火を吐くような演説」をする姿を見ていたことを懐かしく思いだす。

丸山は3月10日に病気で倒れたあとも、そのころの戦後民主主義総攻撃に違和感を覚え、かえって民主主義への確信を強めていったという。

丸山は全共闘が今後、急進化し、純粋化し、暴動化し、分裂するとみていた。

そのころ東大助教授の折原浩が、丸山が教授の人道問題に反応したのに、学生の人道問題に反応しなかったのは、教授会のメンバーという立場に拘束されたのではないか、と批判した。その批判にも丸山は反発した。丸山は何はともあれ全共闘の暴力性や不寛容性が許せなかったのである。

大学解体や自己否定が全共闘の合言葉になっていた。

これにたいし、丸山は自分のノートに「自己否定などというカッコいいことをいうなら、まず否定するに足るだけの学問的な蓄積につとめるがよい」と書き記した。

丸山は、そこに、自己否定と称して他者を否定し自己を肯定する全共闘の偽善をみていたのではないか、と著者はいう。

けっきょくのところ、丸山にとって、全共闘とはどういう存在だったのか。

著者はこう書いている。

〈69年の丸山は、全共闘をもっぱら否定的に見ていた。暴力的、制度的構想力欠如、ロマン主義、反政治主義、形式否定、集団的同調主義、東大の既成体制の全否定、自己否定ゆえの他者へのパリサイ的弾劾、反体制的言辞のみ、大衆の前での自己批判要求、不毛な思考形態としての果しなき闘争、ついには疑似宗教的革命運動。それを日本的とか戦前型とか考えるのは丸山の思考形態だが、ともかく否定的だった。〉

しかし、そう思いつづけるうち、丸山は次第に自己嫌悪におちいっていく。東大教授であることに嫌気がさしてくるのだ。

4月に一時退院したあと、丸山は肝臓がんが疑われ、6月にふたたび癌センターに入院した。検査の結果、危険ではない慢性肝炎とわかり、8月に退院。しかし、そのあとも熱海で療養をつづけている。

東大をやめる決意をしたのは、そのころだという。大学から足を洗って、日本思想の「原型」をめぐる仕事を進めたいと思うようになっていた。

大学紛争が収束していくのは、いわゆる大学法案が成立し、大学の管理が強化されるようになった69年冬ごろからである。

このころ丸山はノートに「自己否定が叫ばれる時代に、祖国と民族と伝統への回帰を説く論調がめだって来た」と書いている。

69年5月13日には、東大駒場キャンパスで、東大全共闘と三島由紀夫の討論会が開かれていた。

丸山は東大紛争で自分の学問が試されたとは思っていなかった、と著者はいう。だが、少なくとも、その政治学は試されていたのではないだろうか。丸山には政治学や国家論の体系がなかった。おそらく、民主主義についての歴史的考察もなされていない。集中していたのは、あくまでも日本政治思想史である。

新左翼や全共闘には民主主義の理念も運動もないというのが丸山の見方だった。全共闘は許せなかった。かれらが戦後民主主義の継承者だとはとても思えなかった。全共闘は伝統的、日本的な存在で、まるでかつての青年将校と同じだと感じていたのではないだろうか。

丸山は71年3月に東大を早期退職し、ひと仕事を終えたあと、73年6月から短期間、アメリカのプリンストン大学、ハーバード大学、イギリスのオックスフォード大学などに出向いている。75年にもプリンストン大学、83年にもバークレーに滞在しているから、アメリカの学会との縁はけっして浅くなかったといえるだろう。

最晩年になっても、民主主義にたいする丸山の信念は揺るがなかった。マスコミには登場しなかったが、聞きにくる者には、うまずたゆまず民主主義について語っていたという。

〈民主主義は新しいし、また、ある意味では不自然な考え方なんです。……民主主義というのは、みんなが天下国家のことを、少しは考えるということを前提にしているから非常に厄介なんだ。〉

〈民主化によってかろうじて民主主義であり得るような、そういうものなんです。現実の民主主義ってのは。……民主主義という不自然な運動は、つい最近始まった、人類の長い歴史から言えば。だからそれは、とてもだめじゃないかと思ってはいけないんですよ。……戦後の民主主義運動について言えば、甘かったですね。自立した個人が出てくるという期待があったんです。……現代の日本の政治体制は政権交代のない民主主義、相対的に言論の自由があるところの一党独裁じゃないですか。〉

丸山が亡くなったのは1996年8月15日である。享年82歳。この日はまさに終戦記念日で、東大を退官してから25年が過ぎていた。

授業再開と「形式」論議──『丸山真男と戦後民主主義』を読む(5) [われらの時代]

[69年9月、文学部の追及集会]

1969年1月19日に、いわゆる「安田砦」が陥落したあと、東大では2月から授業が再開された。

しかし、全共闘が教室に押しかけ、なぜ授業を再開するのかと教官に詰め寄る場面が多くみられたという。

本書によると、丸山が日本政治史の講義を再開したのは2月21日である。教室は満員で、200人ほどの学生でいっぱいになっていた。しかし、授業の冒頭、法闘委の学生が、機動隊導入について丸山の責任を追及し、なぜ授業を再開するのかと問いただした。

これにたいし、丸山は講義は日常的な制度であり、講義をおこなうのは教員の義務だと答えた。学生の不当処分と機動隊導入の責任を追及する法闘委側と丸山のやりとりは1時間半もつづき、この日は自著の『日本の思想』に関する話を10分ほどして、講義は終わったという。

次の2月24日午後3時ごろには、講義の教室に向かおうとする丸山を学生たちが取り囲み、大教室に連れていった。そこには百数十人の学生が待ち構えていて、白や赤のヘルメットをかぶった党派の学生が丸山の責任を追及したという。

丸山は「強制的につれてこられた状況では発言しない」と、セクトの学生による追及を無視しつづけた。このあたり、丸山の態度はりっぱである。追及は5時までつづき、丸山はようやく解放された。

丸山は機動隊導入の責任を感じてはいたが、権限があったわけではない。権限をもっていたのは加藤一郎総長代行である。

当初、2月か3月を考えていた加藤が、1月15日に機動隊導入を決意したのには、理由があった。入試ができるかもという可能性が頭にちらついたからである。

著者はもし全共闘が12月23日の話し合い申し入れを受け入れ、当局と譲歩し、安田講堂撤退を決めていたら、1月の機動隊導入はありえなかった、と述べている。

しかし、実際には1月18日から19日に機動隊が導入され、不幸な激突が発生したのである。

2月24日、丸山は機動隊導入の責任を問う学生たちの追及をほとんど黙殺した。だが、この日、ぽつりと漏らした発言が、のちに語り草になった。

ある学生が「丸山教授は形式的原則に固執して、われわれの追及への実質的な回答を回避している!」と丸山を糾弾したのである。

これにたいし、丸山は「人生は形式です」と答えた。

このとき、大教室に詰めかけた学生のなかには、この発言になぜか感動を覚えた者もいたという。

2月28日は無事、講義がはじまった。だが、途中、教室に数名の学生が入ってきて、ビラをまき、丸山は学生のひとりと論争した。

学生たちはなぜ授業を再開するのかを丸山に問いただしたかったようだ。だが、丸山は強制拉致と暴力を批判し、一方的に論争を打ち切ったという。

著者は「丸山は、その自由主義的な大学観からも、暴力には厳しかった」と書いている。

丸山にとって、大学はひとつの「知的共同体」だった。その「知的共同体」を崩壊させようとする、学生の暴力はどうしても許せなかった。

3月3日の講義は中止になった。この日、全共闘の総決起集会が開かれたあと、法学部研究室は再封鎖され、またも機動隊が導入された。

3月7日は予定どおり講義がおこなわれたが、5分もしないうちに30人ほどの学生が押しかけ、議論がはじまった。ゼミ生や一般学生も巻き込んで、教室は大混乱になったが、丸山は落ち着いていた。

その日、心電図に異常が出たため、3日後、丸山は武蔵野日赤病院に強制入院させられる。心不全をおこしていた。入院中、肝臓障害をかかえていることもわかった。この強制入院で、のちに丸山は命拾いをしたと語っている。

ここで、取りあげるべきは2月24日の「人生は形式です!」という丸山のことばである。このことばには、別の伝承もある。文学部の学生が丸山を「形式主義者!」となじったのにたいし、「人生は形式です!」と答えたというのだ。

いずれにせよ、「人生は形式です」とは、いったいどういうことなのだろう。

著者によれば、丸山にとっては、人権も多数決も民主主義もある意味「形式」にほかならなかった。この形式を単なる形式とみなして、暴力的に反逆する姿勢に、丸山は嫌悪を隠せなかった。良心の自由という観点からみても、形式こそが何はともあれ守られなければならなかったのである。

「人生は形式です」はとっさに出たことばで、ほんとうは「文化は形式」というのが、当時の丸山の持論だった、と著者はいう。

さらに著者はこう書いている。

〈丸山が形式に固執するのは、混沌とした状況を制度の形式で整序しようとする秩序観からでもあった。……[丸山は]「混沌への陶酔」も「秩序への安住」もともに戒めていたが、東大紛争では「混沌」の克服に重心を置かざるをえなかった。〉

そんな丸山の「形式的自由主義は、官僚的法治主義の別名かもしれない」とも、著者は述べている。たしかに全共闘側はそう受け取ったかもしれない。

山本義隆も5月18日の朝日新聞投稿で、「私たちは単に制度を問題にしたのではなく、問題は先生方の権力との緊張の忘却、専門領域への埋没、権力的または無責任な態度、つまり人間の問題だったのです」と論駁した。

丸山のいう「形式」とは、慣習とか伝統と受け取ってもよいだろう。丸山にとっては「知的共同体」である大学の慣習や伝統を守れない学生は出ていってもらうしかないと思っていた節がある。

〈69年1月の機動隊導入は、それほど凄まじい暴力を見せつけ、非暴力の思想など空しくなるような廃墟を生じた。それは、抗議しつづければ弾圧される実例として、人々の意識を屈折させ、歴史の断想を生じた〉

著者がそう書いたのは、このとき丸山真男の時代が終わったと感じたためだろうか。

安田講堂封鎖解除前後──『丸山真男と戦後民主主義』を読む(4) [われらの時代]

丸山真男は東大紛争(闘争)の当局者である。

68年12月23日の法学部研究室(法研)占拠から69年1月18-19日の安田講堂封鎖解除、そしてその直後、丸山がなにを考え、行動していたかを整理してみよう。こんな作業ができるのも本書のおかげである(もっともむずかしい話はわからない)。

その前に、全体的な流れを確認しておこう。

11月1日に大河内一男総長が退任し、加藤一郎が総長代行に就任した。

12月2日に加藤総長代行は「学生諸君への提案」を発表し、以前から勧めていた全学集会による紛争解決に乗り出した。

共闘会議(全共闘の通称が一般化するのは翌年3月ごろから)が話し合いを拒否したため、加藤代行は26日に「基本的見解」を示し、民青と無党派学生からなる七学部代表団との交渉にはいった。

加藤代行は29日に坂田道太文相と会談、入試をいちおう中止すると表明したものの、多少の含みを残した。

翌年1月4日の声明では1月15日までの半月間、入試実施のため、全学を挙げて最後の努力をするとしている。

1月9日には民青と共闘会議との乱闘を止めるため、一時的に機動隊を導入した。

1月10日、秩父宮ラグビー場で、七学部集会が開かれ、確認書が作成され、翌日、各学部学生団が基本的にこれに署名した。

文学部、医学部を除いて、ストは解除された。10日夜、民青が安田講堂を襲撃したが、共闘会議側が撃退している。

加藤代行は15日に機動隊導入を決意、17日には坂田文相と会談。そして18日から19日にかけ、機動隊が導入され、安田講堂での攻防がくり広げられた。

そのかん、丸山真男はどのように行動していたのだろうか。

12月23日、丸山は赤門学士会館で、福田歓一、堀米庸三、福武直と会談し、「入試中止、即休校」という意見で一致している。

1月13日、丸山は総長代行特別補佐の福武直に、事態収拾のための「丸山私案」を示した。それは、まず全学共闘と民青に武器撤去を求める最後通牒をだし、それに応じない場合は、武器を押収するため限定的に警察力を導入、さらに最後の手段として機動隊の常駐と一時休校を選ぶというものだった。この案は実際には採用されなかった。

1月15日、東大で共闘会議による労学総決起集会が開かれた。丸山は加藤代行に明治新聞雑誌文庫の保全措置を要請した。この要請を受けて、加藤代行は最終的に機動隊導入を決意したのだという。

こうして1月18日から19日にかけ、安田講堂と法学部研究室などが武装解除された。お茶の水近辺も含め、両日の逮捕者は767人、うち東大生は98人だった。

1月22日に学生の立ち入り禁止が解除されたとき、丸山はある学生に「ひどいことになっちゃった」と話したという。

1月17日、24日、25日に「大学問題シンポジウム」が開かれた。大学問題を考察し、これからの改革を進めるためである。丸山は21名の委員のひとりだった。

1月24日に、丸山はこのシンポジウムで「法学部から見た現状」という報告をおこなっている。

〈今回の東大紛争の過程を通じて《概念の混乱》を痛感した。東大紛争だけでなく、現代が概念の解体の時代なのであろう。このことは学生と議論するたびに痛感した。〉

速記録によると、丸山はそんなふうに話したという。

ぼくなどには、この概念の混乱、崩壊、解体というのが、よくわからないが、要するに学生と話が通じなくなっているということだろう。

権威や管理や処分は、頭から悪いものとされ、これにたいし学生は集団的なムードで反発し、ひたすら敵対するばかりだ、と感じていた。

さらに翌25日に、丸山は東大の将来の組織機構を論じている。東大を教育組織、研究所、プロジェクト・センターの3部門に分け、現在の教授会中心ではなく、執行機関としての総長権限を強化するというものだった。管理強化の立場である。

ざっくばらににいってしまえば、丸山はいわゆる左翼学生が嫌いだったようにみえる。

組織の指示にしたがう民青が嫌いだったのはいうまでもない。それよりも、新左翼の学生や、それに付和雷同するノンポリを毛嫌いしていた。

なぜ、かれらがそんなに嫌いだったのだろう。

学生たちがすぐ教授に刃向かったり、教授会による処分に素直にしたがわないのが気に食わなかったのだろうか。

左翼の学生たちは、丸山が理念とする民主主義にそぐわなかった。

ぼくは丸山の民主主義を思いえがく。それは古代ギリシアのアテネにおいて、政治的人間である市民が、日がな国のあり方について議論する姿である。そんな光景は日本にはありえなかった。あるとすれば国会だが、国会はいまも昔も愚劣な議論で満ちあふれている。そこで、日本の民主主義は未成熟だという結論が導かれる。

だが、はたしてそうだろうか。

丸山は少なくとも、大学や教授の権威がもつ暴力性にきづいていない。丸山は「学生の自治活動も教育過程の一環である」と話しており、学生の自立的な権利をほとんど認めていなかった。その点では、ひじょうに保守的だったといえる。

そのため、著者はこう書いている。

「学生たちが教えられた民主主義を自分たちのものにしつつあったのに、丸山は、集団的ムードに弱いとか、大衆ファシズムへの免疫がないとか、他者を他在において理解する知性が欠けているとか、もっぱら否定的に見ていた」

のちに、全共闘運動は政治的ロマン主義に近いとも述べている。政治的ロマン主義は反政治主義と無責任に行きつく。

ぼくなどが政治的ロマン主義でいだくイメージは、暴力と革命であり、フランス革命やロシア革命といわなくても、たとえてみれば水滸伝の世界である。

丸山は新左翼や全共闘をごろつきのようにみていた。

全共闘にたいしては、丸山のいう「他者をその他在において把握する」知性は発揮されなかった。

丸山は「東大紛争が頭に来ており、全共闘への怒りや軽蔑から自分を隔離できなくなっていた」と、著者はいう。

だが、著者と同じく、新左翼はともかく、不当処分の白紙撤回を求めた全共闘の運動が、はたして政治的ロマン主義だったかどうかは疑問だ、とぼくなども思う。

おそらく丸山は、大学当局は社会的権威であっても社会的権力ではないと考えていたのだろう。

権力は判断を誤ることがありうる。これにたいし、権力の誤りをただすのが、民主主義の役割だといえる。もちろん、民主主義も誤る可能性がある。その点、権力と民主主義はチェック・アンド・バランスの関係にあるといってもよい。

東大紛争(闘争)において、丸山は制度の側にあり、学生たちは運動の側にあった。もし民主主義の理念が、丸山のいうように制度と運動の弁証法のうえに成り立つものだとすれば、少なくとも東大紛争において、かれは民主主義を支持していない。丸山は丸山は怒れる知性の運動を黙殺し、大学の権威を維持するという保守の側に立っていた。

そして、そのことによって、学生たちはもちろん、自身も傷ついたのである。