渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(5) [われらの時代]

1966年、中国で文化大革命がはじまった。

渡邊はこの中国の動きに最初に注目したのが吉本隆明だったと書いている。吉本は1966年8月の『文芸』に「実践的矛盾について」という皮肉な題名の一文を寄せ、「中共支配下の整風運動」は、「戦争期の日本の農本主義思想の運動と実践がたどったとおなじ命運をたどるだろう」と予言している。しかし、その吉本も文革の実態をつかんでいたわけではない。

1967年2月、川端康成、石川淳、安部公房、三島由紀夫は連名で、文革批判の声明を発表、文化大革命が学問芸術の自由を圧殺していると糾弾した。

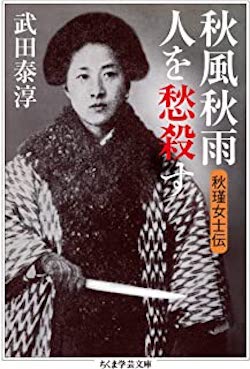

そのころ、武田泰淳は雑誌『展望』に秋瑾(しゅうきん)の史伝『秋風秋雨人を愁殺す』を連載しはじめていた。連載は4月から9月までつづき(6月は休載)、翌68年3月に追加の章を発表して、単行本として出版された。

秋瑾(1875〜1907)は、清朝末期の女性革命家。夫と子を捨て日本に留学、実践女学校に入学した。清朝を倒すため浙江省人の革命団体、光復会に入会し、帰国後、1907年7月、徐錫麟(じょしゃくりん)とともに武装蜂起する計画を立てる。

だが、計画に齟齬が生じた。予定より早く7月6日に安徽省安慶で蜂起せざるを得なかった徐錫麟は、安徽巡撫、恩銘の暗殺に成功したものの、たちまち逮捕、処刑されてしまう。当局は秋瑾による紹興での武装蜂起計画を察知し、7月13日に秋瑾が代表をつとめる大通学堂を包囲し、秋瑾を逮捕。31歳の秋瑾は2日後、斬首により処刑された。密告があったとされる。秋瑾は詩人でもあり、「秋風秋雨人を愁殺す」は彼女の遺句である。

武田泰淳は秋瑾が厦門(アモイ)で府長官の孫娘として生まれたところから筆を起こし、彼女が湖南の富豪の家に嫁ぎ、官位を買った夫にしたがって北京に行き、夫にさからって1904年に日本に私費留学、光復会に参加し、武装蜂起を計画するにいたった経緯を最初の2章で丁寧に追っている。

渡邊によれば、この2章を書き終えた段階で、武田泰淳は1967年4月13日から5月17日に帰国するまで、訪中作家代表団の団長として、中国各地を訪れた。杉森久英、永井路子、尾崎秀樹らが同行し、北京、西安、上海、杭州、紹興、長沙をめぐったという。

帰国してから、武田は『展望』7月号に秋瑾伝のつづきを発表する。武田はさっそく杭州から紹興に向かったときの旅行の印象をはさんだ。中国の並木の路は美しく、杭州から紹興までは1時間半の旅程だった。水路には小舟が浮かんでいた。紹興に着くと、武田は魯迅の故居を訪れてから、秋瑾ゆかりの場所に行くが、そこは門が閉ざされていて参観ができなかった。

武田は毎月連載の秋瑾伝を書きつなぐ。魯迅のエッセイ「水に落ちた犬を打て」に触れながら、こう書く。

〈徐錫麟と秋瑾が刑死した年にだけ、秋風秋雨が人を愁殺したのではなかった。その後、魯迅は死に至るまでくらい秋風秋雨が止むことなく人を愁殺しつづけるのを感じつづけていた。さもなければ、「水に落ちた犬を打て」の主張がますます彼の胸中にあって確固たる信条になって行くはずがない。〉

武田は、文化大革命下の中国でも、秋風秋雨が激しく人を打っていると感じていた。

魯迅はその小説「薬」で、夏瑜(かゆ)という青年に托して、秋瑾のことを描いている、と武田はいう。魯迅は日本留学中、さほどことばを交わしたわけではないにせよ、東京で秋瑾の姿を見ていた。

武田はいう。

「勇敢にも刑死直前まで、牢番に向って革命の大義を説こうとした青年の名は夏瑜、秋と夏では季節もつながるし、瑜と瑾は同じ玉へんであるから、すぐさま察しのつくような名にしているのは、用心ぶかい魯迅としては珍しいことである」

さらに武田は魯迅の「酒楼にて」から「今後だって? わからんよ。君はいったい、あのころぼくたちが予想したことで、一つでもその通りになったことがあると思うかい」ということばを引いて、中国革命が当初予想した方向とはちがう道をたどりはじめていることを暗示している。

秋瑾伝を書くにあたって、武田は古くからの友人でもあった夏衍(かえん)の『秋瑾伝』を参考にしていた。その夏衍が、このたびの文化大革命で1年ほど前から激しく攻撃されていることを知った。

やがて夏衍は7年間にわたって投獄されることになる。しかも夏衍を執拗に攻撃していたのが魯迅の妻、許広平であったことが「何とも物がなしい、わりきれない闇となっておそいかかり、いつまでも漂ってはなれない」と武田は書く。そして、魯迅の言にしたがえば、「私などは『落ちるまえに死せる犬』であらねばならないだろう」と嘆いた。

悲しみが伝わってくる。

武田の秋瑾伝からは「秋瑾と魯迅をつうじて、当時だれも考えおよばなかった粛清という文化大革命の本質に迫る、すくなからぬ問題が提起されている」と渡邊は論じている。

1968年8月の『群像』に掲載された「わが子キリスト」でも、渡邊は武田が「『秋風秋雨人を愁殺す』では書きえなかったみずからの現在の中国そのものへの複雑な思いを、イエス復活の故事に託して大胆に吐露した」とみている。そのとき武田の脳裏には自殺した老舎をはじめ、文革で迫害された多くの作家の顔がよぎっていた。

いっぽう、竹内好は1963年2月以来、「中国の会」を結成し、雑誌『中国』を発行しつづけていた。雑誌の中心を担ったのは、竹内をはじめとして、橋川文三や尾崎秀樹などである。雑誌『中国』は、当初、普通社から発行されていたが、普通社が経営不振におちいったため、1964年6月から会員制となり、その後、67年12月から徳間書店が版元となり市販されるようになった。 竹内はここに10年間にわたり「中国を知るために」というエッセイを掲載しつづけた。

竹内好個人は1965年に評論家引退宣言を出していた。とはいえ、時折、中国について語っている。1966年12月の『思想の科学』では、小田実との対談で、中国では新民主主義といわれる過渡期がかなり長くつづくと思っていたのに、「その点では、全く私の予想がはずれたんですよ」と思わずホンネをもらしている。中国社会主義への幻滅が深まっていた。

1967年6月の『文芸』では、文化大革命のはじまった中国を見て帰国した武田泰淳と対談している。竹内はいまや毛沢東が偶像になってしまっていることに疑問を呈しながらも、実権派が国家防衛だけを考えているのにたいし、毛沢東は世界革命を目標としているのではないかとも話している。そのころ日本やフランスでは、学生運動の一部に毛沢東思想が浸透しはじめていた。

中国にいささかの落胆を覚えながらも、竹内は中国を擁護しつづける。筑摩書房から刊行された『講座中国』第1巻には「日本・中国・革命」と題する一文を寄せた。

中国は日本をアメリカ帝国主義の隷属下にあるとみている、と竹内は述べ、中国の危機感をこう説明する。「アメリカからの侵略を既定の前提として、その場合、ソヴェトは頼りにならない、あくまでも自力で抵抗するほかない、と考えていまの行動を割り出している、これが危機感の内容である」

日本人とちがって、中国人は革命を善なるものととらえている、とも書いている。中国人にとって「永続的なのは国家ではなくて、革命である」とも断言する。「世界的規模をもってする帝国主義には、革命を世界的規模に拡大するのが唯一の対抗策である、と中国人がいま考えたとしても、それは空論ではなく、歴史から学んだかれらなりの帰結である」

1968年1月の『思想』で、大塚久雄と対談したときには、竹内は「私は文化大革命はわからない、判断を放棄します」と、あっさり述べている。竹内の気持ちは揺れていた。

竹内は学術訪中団や文芸家協会から訪中のさそいがあっても、からだに自信がないという理由でことわっている。そのくせ、1969年6月10日から7月5日まで、武田泰淳・百合子夫妻といっしょにソ連全土を回っている。官製の中国旅行はしたくないという気持ちが強かった。

だが、竹内の日中国交回復をねがう姿勢は変わらなかった。1970年2月に竹内は日米軍事同盟が強化されるのをみて、「日中国交回復はまったく絶望的になった」と述べ、7月には「たぶん米中戦争は必至であり、その一環としての日中戦争も必死でありましょう」との絶望感を表明していた。1971年10月にも「私個人は、中国との国交回復をあきらめております」と書いていた。ところが、1972年9月に田中角栄首相が訪中し、日中共同声明がだされ、国交回復が実現することになるのである。

テレビで共同声明が発表されるのをみて、竹内は「肩からスーッと力がぬけてゆく感じがした。ほとんど予期のとおり、というよりも、予想以上のものだった。よくもここまでやれた、というのが正直な印象である」と、雑誌『中国』に記した。まさか、アメリカよりも前に、日本が中国との国交回復をはたすとは思ってもいなかったのだ。

雑誌『中国』はとりあえずの目的を果たし、幕を閉じることになった。だが、このとき竹内をとらえていたのは、むしろ非力感だった。

日中関係は、国交回復以降、新たな局面にはいっていく。

日中関係が急転回する直前、武田泰淳は大作『富士』の執筆に取り組んでいた。原稿は1969年10月から71年6月まで雑誌『海』に掲載され、71年11月に単行本として発売された。

この小説は一見、中国とは無関係のようにみえる。しかし、渡邊はいう。

〈たしかに『富士』は、舞台が1944年の春から秋にとられ……敗戦直前の日本にたいする辛辣な批判となっていることを、わたしとて否定するものではない。だがその敗戦直前の日本と重ねあわせるようにして、武田泰淳がそこに文化大革命下の中国を見ていたと考えることは『富士』が『秋風秋雨人を愁殺す』「わが子キリスト」と、ほとんど間をおくことなく書きつがれたことからも、けっして見当はずれではないと、わたしは思う。〉

武田の目にはいま中国は「ワルプルギスの夜」のようにわきたち、権力の陰謀が渦巻く空間と映っていた。渡邊からすれば、武田の『富士』には「変転きわまりない中国のありようから距離をおいて、かつて中国を侵略した兵士であった過去を胸に、ひたすらその罪を贖うため殉教者のように生きようとする」姿が描かれているようにみえるのだった。

竹内好は1974年2月、酒場の階段から転落して、骨折し2カ月間の入院を余儀なくされた。「中国の会」が解散してからは、ふたたび魯迅の新翻訳に没頭するようになっていた。全7巻の『魯迅文集』第1巻がようやく筑摩書房から刊行されたのは1976年10月のことである。

いっぽう武田泰淳は、1971年の谷崎潤一郎授賞式の会場で倒れた。脳血栓だった。1974年には百合子夫人の助けを借りて、口述で『目まいのする散歩』を連載しはじめる。さらに「上海の蛍」などの上海懐古に着手するが、1976年10月5日、胃がんのため死去した。享年64歳。

このとき葬儀委員長をつとめた竹内好は、11月に食道がんが発見され、入院する。その後、病院に『魯迅文集』のゲラを持ち込んで仕事をしていたが、第3巻の解説を口述筆記したあと、1977年3月3日に66歳で亡くなった。魯迅の全面新訳はかなわなかった。

「竹内を表とすれば武田が裏というこのかけがえのない関係は、ふたりの死までつづ」いた、と渡邊は書いている。「死にいたるまで中国と中国人にたいする日本人としての責任を問いつづけたふたりは、戦後の中国が消滅していくまさにそのとき、近代日本にとって貴重な遺産を残して世を去った」

もし、あのころ竹内好と武田泰淳を読まなければ、ぼくもただの反中の徒に成り果てたかもしれない。ぼくにとって、竹内と武田は、いまでも中国への入り口でありつづけている。