古代史(2)──宮崎市定『中国史』を読む(4) [歴史]

秦の始皇帝の父、荘襄王(そうじょうおう)は若いとき趙の人質になっていた。そのころ大商人の呂不韋(りょふい)と知り合い、カネを秦の朝廷にばらまいて、王位につくことができた。

しかし、荘襄王の在位は短く、13歳の始皇帝が即位し、呂不韋は宰相となった。だが、始皇帝の10年に内乱があり、呂不韋は罷免され、李斯(りし)が重んじられるようになる。

始皇帝は戦国の列強6国を次々と滅ぼし、即位26年目にして、天下を統一した(前221年)。最初に滅んだのは韓で、つぎに尚武の国、趙、最先進国の魏、南方の楚、東方の燕、斉が滅亡した。

天下を統一すると、始皇帝は矢継ぎ早に重要な詔を発した。これにより、二千年以上にわたる皇帝制度が開始される。

始皇帝は新領土を郡と県に分け、そこに中央直属の官を派遣するとともに、地方を巡狩(じゅんしゅ)し、道路を整備している。

始皇帝は北方では匈奴を撃ち、万里の長城を築いた。同時に、越人の土地を征服し、南海、桂林、象郡(しょうぐん)の三郡を置いた。南海と桂林は現在の福建、広東、広西の各省、象郡はベトナムのハノイあたりとされる。

始皇帝はこの空前の領土を支配するため、画一化政策を強行した。度量衡や書体だけではなく、馬車の幅まで統一している。封建制は廃止され、郡県制のもと、20級の爵からなる新たな階級制が導入された。

爵をもたない庶民は黔首(けんしゅ)と名づけられ、その下に多くの奴隷がいた。商人は徹底して管理された。

専制君主、始皇帝の暴政では、焚書坑儒が有名である。しかし、その目的は民間での私学を禁じ、法家の学を学ばせることにあって、儒者がむやみに殺害されたわけではないという。

前210年、巡狩の途中で始皇帝は急死する。すると、国はたちまち混乱におちいり、地方の不満も爆発して、4年後に秦は滅んだ。

[秦の武人。陳舜臣『中国の歴史』第3巻カバーから。平山郁夫]

旧勢力をまとめ、合従の盟主となったのが楚の項羽である。だが、秦の都、咸陽を先に落としたのは、中流農民の子、劉邦だった。前206年、項羽は劉邦を漢王に封じた。だが、やがて両者の戦いがおこり、劉邦が勝利して、漢王朝の皇帝、高祖となる(前202年)。

漢王朝は前漢と後漢に分かれる。紀元8年、14代目の孺子嬰(じゅしえい)のとき、王莽により王位を簒奪され、前漢は滅ぶ。だが、王莽の新はすぐに途絶え、25年に劉秀が後漢を立て、光武帝となった。

秦の暴政と漢楚の戦いが終わったあと、中国は疲弊していた。そのため、漢の政府は、何よりも時局の安定を優先した。戦争による人口の減少と生産設備の破壊は経済上の大打撃にちがいなかった。だが、災禍がすぎてしまうと、それから後の発展は容易だった、と宮崎は書いている。

高祖は政治の安定をはかるために、封建と郡県とを混ぜ合わせる姑息な手段をとった。諸将に領土を与えて王とすると同時に、機を見計らって取り潰しをはかることによって事実上の直轄地を増やし、そこに親族を配置していった。

最大の外敵はモンゴル系の匈奴だった。前漢初期、匈奴は冒頓(ボクトツ)があらわれ、遊牧帝国を築いていた。高祖は匈奴との戦いに敗れ、毎年、多くの金帛を贈ることで平和を保った。

高祖は在位12年目で亡くなり、子の恵帝が即位する。だが、権力を握っていたのは実母の呂太后である。恵帝が在位7年、24歳で亡くなると、その子が天子となり、呂太后が正式に摂政となった。

呂太后が病死すると、高祖の同郷グループがクーデターをおこし、呂氏一族を誅滅し、恵帝の弟、文帝を位につかせた。文帝の治世23年は泰平無事のうちにすぎ、宮中の生活もきわめて質素だった。

問題がなかったわけではない。ひとつは封建諸王の勢力が強く、ややもすれば中央から離反しがちなことだった。実際、次の景帝のときには、呉楚七国の乱が勃発した。匈奴による侵攻も多く、漢はこれを防御することに追われた。さらに貧富の格差や奢侈の傾向も進んでいた。

呉楚七国の乱は平定され、漢の地盤はかえって強固なものとなった。景帝を継いだ武帝は在位54年を数え、漢を全盛に導いた。

儒教が次第に学問の正統と認められるようになったのも武帝の時代である。このころ年号が制定され、暦がつくられた。

武帝は匈奴との戦いにも乗り出した。側近のなかから衛青、霍去病(かくきょへい)、李広利などを将軍に任じ、匈奴を打たせた。戦いは長引いたが、大打撃を受けた匈奴はゴビ砂漠の向こうに退いた。

武帝はさらに南越を征し、朝鮮を滅ぼした。西方の大がかりな遠征にも乗りだし、張騫(ちょうけん)を使節として遣わしている。張騫は大月氏(だいげっし)の国都(現在のサマルカンド付近)にまで出向いた。

武帝は万里の長城の西端を北に押し上げ、その南に酒泉、武威の2郡を設け、大砂漠への出口となる敦煌に至るまでの道を保護させている。

西の方、現在のフェルガナ地方(現ウズベキスタン東部)に大宛国があり、そこが名馬の産地であることも知った。武帝は軍を送り、三千匹以上の馬を連れ帰らせている。

[前漢時代の地図。「世界歴史まっぷ」から]

大規模な東西交易がはじまっていた。

宮崎はこう書いている。

〈中国が西アジアから求めたものは宝石、珊瑚、ガラス、香料などであり、加工品、工芸品が多かった。これに対し中国から輸出するには黄金と絹を主とした。絹は中国の特産品であり、黄金の価値は東方の中国において低く、西へ行くほど高かったからである。〉

黄金の流出は、やがて貨幣量の減少という重要な影響をもたらす。

度重なる戦争は国庫に大きな負担をもたらした。いっぽう、資本家は戦争でうるおい、とりわけ武器製造業者は巨利を博していた。そこで政府は塩と鉄を専売とし、そこから利益をあげようとした。だが、なかなかうまくいかない。品質の悪いものが流通し、苦情が増えるばかりだった。

それでも政府はあらゆる手段を用いて、税の増収をはかった。

金に加えて銀を貨幣とすることもこの時代からはじまっている。武帝はさらに銅銭の形状を統一し、青銅の五銖銭を鋳造した。

この時代、多くの成金長者が生まれた。だが、好景気はいつまでもつづかなかった。

武帝の長い治世が終わると昭帝が後を継ぎ、民力の休養をはかった。宣帝は朝廷で威をふるう霍氏一族を排除し、地方官のなかから成績のよい者を抜擢して、中央の大臣に登用した。しかし、宣帝が在位25年で死ぬと、そのあとは凡庸な君主がつづき、またも外戚が権力をほしいままにするようになった。

宣帝の子、元帝は在位16年で死に、子、成帝の時代になると、朝廷の様子ががらりと変わった。淫乱で酒飲みの成帝は政治に興味がなく、母の王氏一族に政治を任せきりとなる。その一人が王莽だった。

成帝が死ぬと、哀帝、平帝と、年若い天子が帝位をつぐ。大臣の王莽が政治の衝にあたるようになるのは、自然の成り行きだった。王莽はやがて帝位を簒奪するにいたる。紀元8年のことである。

王莽に協力したのは、若いころにともに学んだ同学のグループだったという。かれらは儒教の再生という理想に燃えていた。

王莽は官僚が堕落し、貧富の格差が広がり、貧民が塗炭の苦しみを味わっているこの社会を立てなおすには、古代聖王の政治を復活させるほかないと考えていた。

王莽は国号をあらため新とし、次々と政令を発布した。だが、何もかもうまくいかない。匈奴との関係もおかしくなる。そして、四方に叛乱が発生するなか、都の長安にはいった劉玄の軍によって殺される。

新はわずか15年で滅んだ。

王莽の末期には、多くの劉氏が立ち上がった。劉氏の末裔を名乗ることが、蜂起の名目としても好都合だったという。混沌とした戦いの末、最後は劉秀が中原一帯をおさえ、紀元25年に漢の皇帝を名乗った。後漢の光武帝である。都は長安から洛陽に移された。

在位31年のあいだ、光武帝は北方の匈奴と争わず、西域も放棄して、もっぱら民力の回復にあたった。

次の明帝、章帝、和帝のころから、対外政策がふたたび活発になる。西域の攻略にもっとも貢献したのは班超である。「西域にあること三十年、その間に西域五十余国を漢に朝貢せしめた」という。班超はシリアにまで使者を派遣した。

このころ、ふたたび東西交通がさかんになった。

[シルクロード。『中国の歴史』より]

匈奴は南と北に分裂した。後漢は南匈奴と連合して北匈奴を攻め、北匈奴を西方に敗走させた。宮崎によると、ローマ帝国末期にヨーロッパに侵入するフン族は、この北匈奴の末裔にほかならないという。

後漢に衰退のきざしが見えはじめるのは、6代目の安帝(在位106〜125)のころからである。外戚の専権がはじまり、宦官が勢力をふるうようになっていた。官位も売られるようになり、品質の悪い金持ちと中央の宦臣が結びつく構造が生まれていた。

中央と地方の分裂もはじまった。

このころ地方では荘園が発達する。

荘園について、宮崎はこう書いている。

〈原来(がんらい)人民の耕地は牆壁(しょうへき)を廻らした亭[部落のこと]の外側にほぼ拡がっているものであるが、その郊外には原野が横たわっていることが多い。富人等は既墾の耕地を買い漁るだけで満足せず、未墾の原野を開拓して、此処を自己の別荘としだした。……単に別館があるばかりでなく、周囲に山林、原野、池沼、耕地が付属して、多種多様の産物があり、それだけで自給自足できる囲いこみ地である。その労働力には貧民を招き、半ば奴隷的に使役するのであった。〉

この風習は前漢時代にはじまり、後漢時代にさかんになった。荘園には政府の力がおよばないから、従来の郷や亭に残された人民のうえに租税負担が重くのしかかってくる。本籍を捨て、荘園に逃げこむ流民も増え、部曲となった。

そこに太平道という道教の運動が登場する。

太平道をおこしたのは、鉅鹿(きょろく)の張角という者だった。符水の呪により、医薬を用いないでも病気を治せると唱えて、数十万の信者を集めた。

最初は単なる民間の相互扶助団体だったが、それが当時の反政府気運にあおられて、革命運動に転化し、紀元184年に一斉蜂起した。

いっぽう、益州[現在の四川盆地と漢中盆地]でも、張魯による五斗米道がはやりはじめていた。米を五斗だせば入会できたので、五斗米道という名前がついたという。

五斗米道も太平道と同じく、病気治療と旅の便宜をはかる相互扶助団体である。一時は漢中に宗教王国を築くことになる。

蜂起した張角の太平道の信徒は、黄巾をつけていたので、黄巾賊と呼ばれた。政府は正規軍をくりだして、この黄巾の乱の鎮圧にあたった。

黄巾の乱はまもなく平定される。しかし、このとき義勇軍を組織した新興勢力のなかから、新たな英雄があらわれ、覇を争うようになる。

後漢の朝廷では、霊帝のあと、14歳の息子、弁が即位する。だが、宦官勢力に取りこまれてしまったため、司隷校尉[いわば都知事]の袁紹(えんしょう)が兵を率いて宮中にはいり、宦官を排除した。

だが、袁紹に政治力はない。そこに将軍の董卓(とうたく)が大軍を擁して、朝廷に乗りこみ、少年天子を廃して、その弟で9歳になる献帝を位につけた。

都を逃れた袁紹は諸将を糾合し、洛陽の董卓を攻めた。董卓は洛陽を捨てて、献帝をつれて長安に逃げ、長安で病死した(殺害説もある)。

その後、天下は四分五裂状態となる。そこに台頭してくるのが曹操だった。曹操は黄河流域を平定し、献帝から魏王に封ぜられ、河南省の許に都を置いた。だが、揚子江の上流、蜀には劉備、下流の呉には孫権がいた。三国時代が幕を開ける。

〈従来の中国の大勢は、分散から統一へと進む動きが主潮であったが、これから以後の中国は分裂的傾向が強く現われ、時に統一が出現しても忽ち分裂の波に捲きこまれる。明らかに世の中が変ってきたことが分る。〉

そう宮崎は書いている。

しかし、荘襄王の在位は短く、13歳の始皇帝が即位し、呂不韋は宰相となった。だが、始皇帝の10年に内乱があり、呂不韋は罷免され、李斯(りし)が重んじられるようになる。

始皇帝は戦国の列強6国を次々と滅ぼし、即位26年目にして、天下を統一した(前221年)。最初に滅んだのは韓で、つぎに尚武の国、趙、最先進国の魏、南方の楚、東方の燕、斉が滅亡した。

天下を統一すると、始皇帝は矢継ぎ早に重要な詔を発した。これにより、二千年以上にわたる皇帝制度が開始される。

始皇帝は新領土を郡と県に分け、そこに中央直属の官を派遣するとともに、地方を巡狩(じゅんしゅ)し、道路を整備している。

始皇帝は北方では匈奴を撃ち、万里の長城を築いた。同時に、越人の土地を征服し、南海、桂林、象郡(しょうぐん)の三郡を置いた。南海と桂林は現在の福建、広東、広西の各省、象郡はベトナムのハノイあたりとされる。

始皇帝はこの空前の領土を支配するため、画一化政策を強行した。度量衡や書体だけではなく、馬車の幅まで統一している。封建制は廃止され、郡県制のもと、20級の爵からなる新たな階級制が導入された。

爵をもたない庶民は黔首(けんしゅ)と名づけられ、その下に多くの奴隷がいた。商人は徹底して管理された。

専制君主、始皇帝の暴政では、焚書坑儒が有名である。しかし、その目的は民間での私学を禁じ、法家の学を学ばせることにあって、儒者がむやみに殺害されたわけではないという。

前210年、巡狩の途中で始皇帝は急死する。すると、国はたちまち混乱におちいり、地方の不満も爆発して、4年後に秦は滅んだ。

[秦の武人。陳舜臣『中国の歴史』第3巻カバーから。平山郁夫]

旧勢力をまとめ、合従の盟主となったのが楚の項羽である。だが、秦の都、咸陽を先に落としたのは、中流農民の子、劉邦だった。前206年、項羽は劉邦を漢王に封じた。だが、やがて両者の戦いがおこり、劉邦が勝利して、漢王朝の皇帝、高祖となる(前202年)。

漢王朝は前漢と後漢に分かれる。紀元8年、14代目の孺子嬰(じゅしえい)のとき、王莽により王位を簒奪され、前漢は滅ぶ。だが、王莽の新はすぐに途絶え、25年に劉秀が後漢を立て、光武帝となった。

秦の暴政と漢楚の戦いが終わったあと、中国は疲弊していた。そのため、漢の政府は、何よりも時局の安定を優先した。戦争による人口の減少と生産設備の破壊は経済上の大打撃にちがいなかった。だが、災禍がすぎてしまうと、それから後の発展は容易だった、と宮崎は書いている。

高祖は政治の安定をはかるために、封建と郡県とを混ぜ合わせる姑息な手段をとった。諸将に領土を与えて王とすると同時に、機を見計らって取り潰しをはかることによって事実上の直轄地を増やし、そこに親族を配置していった。

最大の外敵はモンゴル系の匈奴だった。前漢初期、匈奴は冒頓(ボクトツ)があらわれ、遊牧帝国を築いていた。高祖は匈奴との戦いに敗れ、毎年、多くの金帛を贈ることで平和を保った。

高祖は在位12年目で亡くなり、子の恵帝が即位する。だが、権力を握っていたのは実母の呂太后である。恵帝が在位7年、24歳で亡くなると、その子が天子となり、呂太后が正式に摂政となった。

呂太后が病死すると、高祖の同郷グループがクーデターをおこし、呂氏一族を誅滅し、恵帝の弟、文帝を位につかせた。文帝の治世23年は泰平無事のうちにすぎ、宮中の生活もきわめて質素だった。

問題がなかったわけではない。ひとつは封建諸王の勢力が強く、ややもすれば中央から離反しがちなことだった。実際、次の景帝のときには、呉楚七国の乱が勃発した。匈奴による侵攻も多く、漢はこれを防御することに追われた。さらに貧富の格差や奢侈の傾向も進んでいた。

呉楚七国の乱は平定され、漢の地盤はかえって強固なものとなった。景帝を継いだ武帝は在位54年を数え、漢を全盛に導いた。

儒教が次第に学問の正統と認められるようになったのも武帝の時代である。このころ年号が制定され、暦がつくられた。

武帝は匈奴との戦いにも乗り出した。側近のなかから衛青、霍去病(かくきょへい)、李広利などを将軍に任じ、匈奴を打たせた。戦いは長引いたが、大打撃を受けた匈奴はゴビ砂漠の向こうに退いた。

武帝はさらに南越を征し、朝鮮を滅ぼした。西方の大がかりな遠征にも乗りだし、張騫(ちょうけん)を使節として遣わしている。張騫は大月氏(だいげっし)の国都(現在のサマルカンド付近)にまで出向いた。

武帝は万里の長城の西端を北に押し上げ、その南に酒泉、武威の2郡を設け、大砂漠への出口となる敦煌に至るまでの道を保護させている。

西の方、現在のフェルガナ地方(現ウズベキスタン東部)に大宛国があり、そこが名馬の産地であることも知った。武帝は軍を送り、三千匹以上の馬を連れ帰らせている。

[前漢時代の地図。「世界歴史まっぷ」から]

大規模な東西交易がはじまっていた。

宮崎はこう書いている。

〈中国が西アジアから求めたものは宝石、珊瑚、ガラス、香料などであり、加工品、工芸品が多かった。これに対し中国から輸出するには黄金と絹を主とした。絹は中国の特産品であり、黄金の価値は東方の中国において低く、西へ行くほど高かったからである。〉

黄金の流出は、やがて貨幣量の減少という重要な影響をもたらす。

度重なる戦争は国庫に大きな負担をもたらした。いっぽう、資本家は戦争でうるおい、とりわけ武器製造業者は巨利を博していた。そこで政府は塩と鉄を専売とし、そこから利益をあげようとした。だが、なかなかうまくいかない。品質の悪いものが流通し、苦情が増えるばかりだった。

それでも政府はあらゆる手段を用いて、税の増収をはかった。

金に加えて銀を貨幣とすることもこの時代からはじまっている。武帝はさらに銅銭の形状を統一し、青銅の五銖銭を鋳造した。

この時代、多くの成金長者が生まれた。だが、好景気はいつまでもつづかなかった。

武帝の長い治世が終わると昭帝が後を継ぎ、民力の休養をはかった。宣帝は朝廷で威をふるう霍氏一族を排除し、地方官のなかから成績のよい者を抜擢して、中央の大臣に登用した。しかし、宣帝が在位25年で死ぬと、そのあとは凡庸な君主がつづき、またも外戚が権力をほしいままにするようになった。

宣帝の子、元帝は在位16年で死に、子、成帝の時代になると、朝廷の様子ががらりと変わった。淫乱で酒飲みの成帝は政治に興味がなく、母の王氏一族に政治を任せきりとなる。その一人が王莽だった。

成帝が死ぬと、哀帝、平帝と、年若い天子が帝位をつぐ。大臣の王莽が政治の衝にあたるようになるのは、自然の成り行きだった。王莽はやがて帝位を簒奪するにいたる。紀元8年のことである。

王莽に協力したのは、若いころにともに学んだ同学のグループだったという。かれらは儒教の再生という理想に燃えていた。

王莽は官僚が堕落し、貧富の格差が広がり、貧民が塗炭の苦しみを味わっているこの社会を立てなおすには、古代聖王の政治を復活させるほかないと考えていた。

王莽は国号をあらため新とし、次々と政令を発布した。だが、何もかもうまくいかない。匈奴との関係もおかしくなる。そして、四方に叛乱が発生するなか、都の長安にはいった劉玄の軍によって殺される。

新はわずか15年で滅んだ。

王莽の末期には、多くの劉氏が立ち上がった。劉氏の末裔を名乗ることが、蜂起の名目としても好都合だったという。混沌とした戦いの末、最後は劉秀が中原一帯をおさえ、紀元25年に漢の皇帝を名乗った。後漢の光武帝である。都は長安から洛陽に移された。

在位31年のあいだ、光武帝は北方の匈奴と争わず、西域も放棄して、もっぱら民力の回復にあたった。

次の明帝、章帝、和帝のころから、対外政策がふたたび活発になる。西域の攻略にもっとも貢献したのは班超である。「西域にあること三十年、その間に西域五十余国を漢に朝貢せしめた」という。班超はシリアにまで使者を派遣した。

このころ、ふたたび東西交通がさかんになった。

[シルクロード。『中国の歴史』より]

匈奴は南と北に分裂した。後漢は南匈奴と連合して北匈奴を攻め、北匈奴を西方に敗走させた。宮崎によると、ローマ帝国末期にヨーロッパに侵入するフン族は、この北匈奴の末裔にほかならないという。

後漢に衰退のきざしが見えはじめるのは、6代目の安帝(在位106〜125)のころからである。外戚の専権がはじまり、宦官が勢力をふるうようになっていた。官位も売られるようになり、品質の悪い金持ちと中央の宦臣が結びつく構造が生まれていた。

中央と地方の分裂もはじまった。

このころ地方では荘園が発達する。

荘園について、宮崎はこう書いている。

〈原来(がんらい)人民の耕地は牆壁(しょうへき)を廻らした亭[部落のこと]の外側にほぼ拡がっているものであるが、その郊外には原野が横たわっていることが多い。富人等は既墾の耕地を買い漁るだけで満足せず、未墾の原野を開拓して、此処を自己の別荘としだした。……単に別館があるばかりでなく、周囲に山林、原野、池沼、耕地が付属して、多種多様の産物があり、それだけで自給自足できる囲いこみ地である。その労働力には貧民を招き、半ば奴隷的に使役するのであった。〉

この風習は前漢時代にはじまり、後漢時代にさかんになった。荘園には政府の力がおよばないから、従来の郷や亭に残された人民のうえに租税負担が重くのしかかってくる。本籍を捨て、荘園に逃げこむ流民も増え、部曲となった。

そこに太平道という道教の運動が登場する。

太平道をおこしたのは、鉅鹿(きょろく)の張角という者だった。符水の呪により、医薬を用いないでも病気を治せると唱えて、数十万の信者を集めた。

最初は単なる民間の相互扶助団体だったが、それが当時の反政府気運にあおられて、革命運動に転化し、紀元184年に一斉蜂起した。

いっぽう、益州[現在の四川盆地と漢中盆地]でも、張魯による五斗米道がはやりはじめていた。米を五斗だせば入会できたので、五斗米道という名前がついたという。

五斗米道も太平道と同じく、病気治療と旅の便宜をはかる相互扶助団体である。一時は漢中に宗教王国を築くことになる。

蜂起した張角の太平道の信徒は、黄巾をつけていたので、黄巾賊と呼ばれた。政府は正規軍をくりだして、この黄巾の乱の鎮圧にあたった。

黄巾の乱はまもなく平定される。しかし、このとき義勇軍を組織した新興勢力のなかから、新たな英雄があらわれ、覇を争うようになる。

後漢の朝廷では、霊帝のあと、14歳の息子、弁が即位する。だが、宦官勢力に取りこまれてしまったため、司隷校尉[いわば都知事]の袁紹(えんしょう)が兵を率いて宮中にはいり、宦官を排除した。

だが、袁紹に政治力はない。そこに将軍の董卓(とうたく)が大軍を擁して、朝廷に乗りこみ、少年天子を廃して、その弟で9歳になる献帝を位につけた。

都を逃れた袁紹は諸将を糾合し、洛陽の董卓を攻めた。董卓は洛陽を捨てて、献帝をつれて長安に逃げ、長安で病死した(殺害説もある)。

その後、天下は四分五裂状態となる。そこに台頭してくるのが曹操だった。曹操は黄河流域を平定し、献帝から魏王に封ぜられ、河南省の許に都を置いた。だが、揚子江の上流、蜀には劉備、下流の呉には孫権がいた。三国時代が幕を開ける。

〈従来の中国の大勢は、分散から統一へと進む動きが主潮であったが、これから以後の中国は分裂的傾向が強く現われ、時に統一が出現しても忽ち分裂の波に捲きこまれる。明らかに世の中が変ってきたことが分る。〉

そう宮崎は書いている。

古代史(1)──宮崎市定『中国史』を読む(3) [歴史]

古代史でむずかしいのは、史実を確定することだ、と宮崎は書いている。伝説はあるが、それを史実とするわけにはいかない。

最初の王朝とされる夏王朝が実在したかどうかもわからない。その都は、現在の山西省西南端、安邑にあったとされる。ここには塩池があり、塩がつくられていたから、繁栄する都市国家があったとしてもおかしくないのだが、と論じるにとどめている。

殷からは実在の王朝だ。その都、商邑は現在の安陽市[河南省北部]付近にあった。

[殷墟。陳舜臣『中国の歴史』から]

この時代の資料として甲骨文字がある。だが、はたしてどこまで歴史資料として扱えるかは疑わしい。殷代には青銅器の武器や容器もつくられていた。その源は西アジアにある、と宮崎はいう。

[甲骨文字。同]

殷周革命があったのは、おそらく事実である。

殷の28代目、紂(ちゅう)王は、妲己(だっき)を寵愛するあまりに、国がみだれたとされる。そのため、周の武王は商邑を落とし、紂を殺した。それ以降、周の時代がはじまった。

紂の説話はあとからつくられた物語だ、と宮崎はみる。おそらく事実は、西方におこった周が、異民族の圧迫を受けて、東の平野に押し出され、先進国の殷を滅ぼしたのだ。宮崎によれば、それは紀元前770年ごろのことである。

武王は殷を滅ぼしたあと、弟の周公を魯に、召公を燕に封じて、東と北の国境を守らせ、さらに弟の康叔を衛に、子の成王の弟、唐叔を唐に封じたとされる。封建のはじまりである。

しかし、宮崎はこの系図を疑う。当時の同盟関係を親戚関係としてあらわしたものではないかという。

春秋時代以前のことは、はっきりとはわからない。史実が描かれるのは、魯の隠公の元年(前722)以降だという。

このころ都市国家は王のもと、軍と宰相を有し、官僚を整え、庶民、奴隷(戦争捕虜)を従えていた。

国家の人材の教育にあたったのが孔子である。孔子がもっとも重視したのが礼にほかならない。礼とは、元来神を祭る儀式を意味した。それが、次第に交際上の作法や有職故実の実践学にまで拡張されていく。

孔子は詩と書も重視した。さらに実用の学に加えて、人生の理想を説いた。

宮崎は、孔子がもっとも力説したのは忠よりも、むしろ信だと論じる。 だが、孔子は後世、権力者たちによって都合よく解釈され、利用されてきたのだという。

「いわゆる春秋時代の初めには、河南省を中心とした黄河の平野一帯、いわゆる中原の地に、数十の有力な都市国家が並立していた」と、宮崎は記している。

このころ洛邑の周はすでに力を失っていた。魯は一時、強大だったが、次第に力を失い、それに代わって、北方の斉が桓公の時代に勢いを増した。ついで、晋の文公、楚の荘王、呉の夫差、越の勾践が覇を唱えた。これを春秋五覇という。

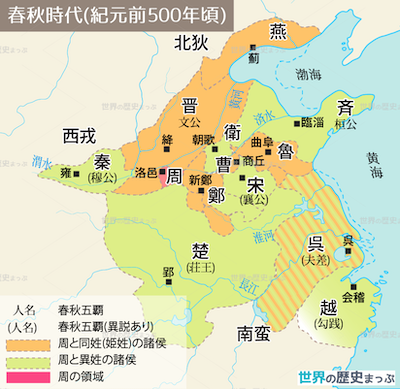

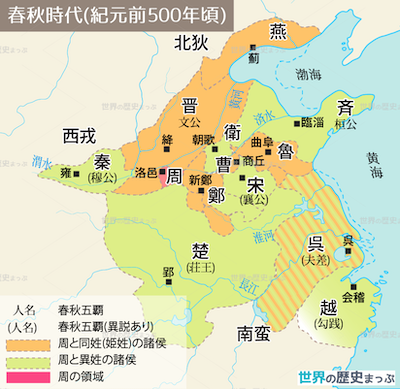

[春秋時代の地図。「世界の歴史まっぷ」から]

春秋の五覇は、いずれも周とは民族を異にしていた、と宮崎は書いている。新興国の斉は塩の製造によって強大となった。晋は北方の遊牧民族から家畜を移入し、それを転売することで富を築いた。楚はインドシナのモン族の系統、呉と越はともに海洋民族だったという。

春秋時代においては、かつて中原に存在した都市国家文化が、異民族の五覇によって領土国家へとのみこまれていった、と宮崎は論じる。

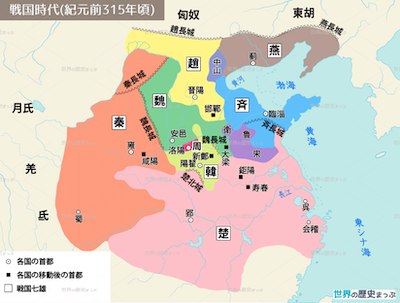

戦国時代のはじまりは、当時の強国、晋が韓・魏・趙に分裂した前403年とされる。孔子による『春秋』の年代記は前481年に終わるから、そのかん、記録に空白がある。いずれにせよ、戦国時代は秦の始皇帝が中国を統一する前221年までつづいた。

晋が強国だったのは、塩池をもち、北方に牧畜に適する原野を控え、南方に武器製造所をもっていたからである。その常備軍は次第に王室のもとを離れ、世襲の将軍のもとに帰するようになり、そこから、晋はそれぞれの将軍の名をもつ韓・魏・趙の3つに分裂した。

斉は大臣が権力を奪い、軍事国家に変身した。南方では楚が呉越の2国を併合した。そこに西方の秦が登場する(現在の陝西省)。さらに、北方の燕が勢力を強めた。

これが戦国七雄である。

どの国の王も専制君主であり、常備軍を擁していた。戦国時代、かつての都市国家は独立性を失い、領土国家に包摂された。そこに国境という観念が生じ、境界線に長城が築かれることになる。

領土内では、さまざまな分化が生じる。都と市が区別される。都は軍隊と官僚をかかえ、農民も住んでいる。農民は郊外の畑で生鮮食料をつくる仕事をし、穀物は領土内の各地から運ばれていた。必要な物資を集めて売る商人もいた。

商人がいたのは都だけではない。大きな都市には交易のための商業区域があり、政府から許可を得た商人が売買に従事していた。商人は賤業とみなされた。だが、その背後には大資本家がいて、大きな富を築いていた。

宮崎によれば、春秋時代はまだ自然経済の状態で、穀物や絹帛(けんぱく)[絹の布]が貨幣代わりに用いられていたという。

〈黄金及び青銅貨が盛んに用いられるようになるのは戦国時代であり、燕・魏の地方では刀とよばれる小刀形の青銅貨が、趙・魏の地方では布とよばれる鍬先形の青銅貨が鋳造使用された。これらは少額の取引に用いられるもので、巨額の決済には黄金が用いられた。〉

商人は黄金を求めて、隊商をつくり、未開民族のあいだに進入していった。豊富な黄金は中国に好景気をもたらした。

大都会の市でおこなわれていたのは、単なる売買だけではない。ここでは酒や食物も売られ、交際・娯楽の場としてもにぎわっていた。

宮崎にいわせれば、中国古代の市はさながら古代ギリシアのアゴラ、ローマのフォルムに比すべきものだった。ただ、政治的談論の場でなかった点が異なっていた。

戦国時代は政治の裏づけとなる理論が求められるようになり、諸子百家と呼ばれる学者たちが登場した時代でもある。

墨子は夏の禹王を理想の聖人とあがめ、自他を区別せぬ兼愛を説いた。戦争は防戦の場合にのみ認められるべきであり、すべての人民が平和に生存することを鬼神[祖先と天地の霊]も願っていると論じた。

儒家の孟子は墨子に反撃し、儒教こそ徳を重んじる堯舜の道だと論じた。兼愛は親に孝を尽くす自然の愛情にそむくものだとも批判した。

.jpg)

[孟子。ウィキペディアより]

老子は若い孔子に教えを垂れたとされるが、宮崎は老子は孟子よりもあとの思想だと判断する。その思想は個人主義だが、楊朱のような快楽主義ではなく、快楽を超越すべきことを説く。儒教のいう礼節を超越して、精神の自由を獲得することを理想とした。

兵家としては、孫子、呉子が登場した。

荀子は同じ儒家でも孟子の性善説にたいし性悪説を唱えた。悪行におちいりやすい人間が誤りない道を歩むには、礼制を学ぶほかないというわけである。その学説をまとめたのが『礼記』であり、そのうちの一篇が『中庸』だった。

礼は強制力をもたない。それなら礼に背いた者を罰したほうが有効だという考えが生まれた。それを唱えたのが、李斯や韓非子のような法家である。

「太古に万国あったと称せられる独立の邑が、春秋時代に入って数十の都市国家の並立となり、それが戦国に入るといわゆる七雄に整理されてしまったが、これは戦争による弱肉強食の結果、強者が勝ち残った結果に外ならない」と、宮崎は書いている。

最後に一国が勝利し、天下が統一されるまで進むのが、事の成り行きだった。

戦国のはじめ、もっとも富強を誇っていたのは魏である。しかし、魏は周囲を敵国に囲まれており、周辺諸国と戦ううちに、勢力を弱めていった。

その隙をぬって台頭した秦が魏の塩池を狙っていた。それを防ぐために他の6国は合従(がっしょう)した。いっぽう、この同盟を分断するために、秦は連衡(れんこう)策をとった。合従連衡の外交的駆け引きがくり広げられた。

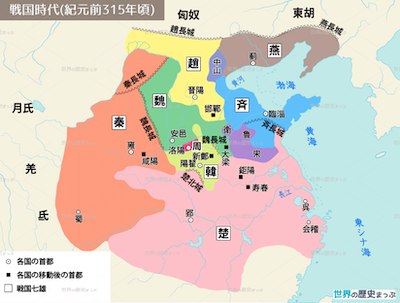

[戦国時代の地図。「世界の歴史まっぷ」から]

戦国の状況を一変させたのは、鉄器と騎馬だ、と宮崎が書いている。鋭い兵器と機動力が敵に殲滅的な打撃を与えたのである。

騎馬戦術が東アジアの遊牧民族のあいだに流行するようになったのは、旧来の騎馬戦術に磨きをかけたアレクサンドロス大王による東征の影響が大きいという宮崎説は、なかなかユニークである。

戦国時代の終わり、秦は趙から騎馬戦術を盗み取り、それを最大限に活用した。前286年に魏から旧都安邑と塩池を奪い取ると、秦の国力はますます強大になっていった。

秦の昭襄王は前251年に亡くなり、孝文王、荘襄王についで、前246年に秦政が即位する。政は在位37年のうちに6国を滅ぼして、前221年に中国を統一、みずから始皇帝と名乗ることになる。

こうして、皇帝政治がはじまる。

最初の王朝とされる夏王朝が実在したかどうかもわからない。その都は、現在の山西省西南端、安邑にあったとされる。ここには塩池があり、塩がつくられていたから、繁栄する都市国家があったとしてもおかしくないのだが、と論じるにとどめている。

殷からは実在の王朝だ。その都、商邑は現在の安陽市[河南省北部]付近にあった。

[殷墟。陳舜臣『中国の歴史』から]

この時代の資料として甲骨文字がある。だが、はたしてどこまで歴史資料として扱えるかは疑わしい。殷代には青銅器の武器や容器もつくられていた。その源は西アジアにある、と宮崎はいう。

[甲骨文字。同]

殷周革命があったのは、おそらく事実である。

殷の28代目、紂(ちゅう)王は、妲己(だっき)を寵愛するあまりに、国がみだれたとされる。そのため、周の武王は商邑を落とし、紂を殺した。それ以降、周の時代がはじまった。

紂の説話はあとからつくられた物語だ、と宮崎はみる。おそらく事実は、西方におこった周が、異民族の圧迫を受けて、東の平野に押し出され、先進国の殷を滅ぼしたのだ。宮崎によれば、それは紀元前770年ごろのことである。

武王は殷を滅ぼしたあと、弟の周公を魯に、召公を燕に封じて、東と北の国境を守らせ、さらに弟の康叔を衛に、子の成王の弟、唐叔を唐に封じたとされる。封建のはじまりである。

しかし、宮崎はこの系図を疑う。当時の同盟関係を親戚関係としてあらわしたものではないかという。

春秋時代以前のことは、はっきりとはわからない。史実が描かれるのは、魯の隠公の元年(前722)以降だという。

このころ都市国家は王のもと、軍と宰相を有し、官僚を整え、庶民、奴隷(戦争捕虜)を従えていた。

国家の人材の教育にあたったのが孔子である。孔子がもっとも重視したのが礼にほかならない。礼とは、元来神を祭る儀式を意味した。それが、次第に交際上の作法や有職故実の実践学にまで拡張されていく。

孔子は詩と書も重視した。さらに実用の学に加えて、人生の理想を説いた。

宮崎は、孔子がもっとも力説したのは忠よりも、むしろ信だと論じる。 だが、孔子は後世、権力者たちによって都合よく解釈され、利用されてきたのだという。

「いわゆる春秋時代の初めには、河南省を中心とした黄河の平野一帯、いわゆる中原の地に、数十の有力な都市国家が並立していた」と、宮崎は記している。

このころ洛邑の周はすでに力を失っていた。魯は一時、強大だったが、次第に力を失い、それに代わって、北方の斉が桓公の時代に勢いを増した。ついで、晋の文公、楚の荘王、呉の夫差、越の勾践が覇を唱えた。これを春秋五覇という。

[春秋時代の地図。「世界の歴史まっぷ」から]

春秋の五覇は、いずれも周とは民族を異にしていた、と宮崎は書いている。新興国の斉は塩の製造によって強大となった。晋は北方の遊牧民族から家畜を移入し、それを転売することで富を築いた。楚はインドシナのモン族の系統、呉と越はともに海洋民族だったという。

春秋時代においては、かつて中原に存在した都市国家文化が、異民族の五覇によって領土国家へとのみこまれていった、と宮崎は論じる。

戦国時代のはじまりは、当時の強国、晋が韓・魏・趙に分裂した前403年とされる。孔子による『春秋』の年代記は前481年に終わるから、そのかん、記録に空白がある。いずれにせよ、戦国時代は秦の始皇帝が中国を統一する前221年までつづいた。

晋が強国だったのは、塩池をもち、北方に牧畜に適する原野を控え、南方に武器製造所をもっていたからである。その常備軍は次第に王室のもとを離れ、世襲の将軍のもとに帰するようになり、そこから、晋はそれぞれの将軍の名をもつ韓・魏・趙の3つに分裂した。

斉は大臣が権力を奪い、軍事国家に変身した。南方では楚が呉越の2国を併合した。そこに西方の秦が登場する(現在の陝西省)。さらに、北方の燕が勢力を強めた。

これが戦国七雄である。

どの国の王も専制君主であり、常備軍を擁していた。戦国時代、かつての都市国家は独立性を失い、領土国家に包摂された。そこに国境という観念が生じ、境界線に長城が築かれることになる。

領土内では、さまざまな分化が生じる。都と市が区別される。都は軍隊と官僚をかかえ、農民も住んでいる。農民は郊外の畑で生鮮食料をつくる仕事をし、穀物は領土内の各地から運ばれていた。必要な物資を集めて売る商人もいた。

商人がいたのは都だけではない。大きな都市には交易のための商業区域があり、政府から許可を得た商人が売買に従事していた。商人は賤業とみなされた。だが、その背後には大資本家がいて、大きな富を築いていた。

宮崎によれば、春秋時代はまだ自然経済の状態で、穀物や絹帛(けんぱく)[絹の布]が貨幣代わりに用いられていたという。

〈黄金及び青銅貨が盛んに用いられるようになるのは戦国時代であり、燕・魏の地方では刀とよばれる小刀形の青銅貨が、趙・魏の地方では布とよばれる鍬先形の青銅貨が鋳造使用された。これらは少額の取引に用いられるもので、巨額の決済には黄金が用いられた。〉

商人は黄金を求めて、隊商をつくり、未開民族のあいだに進入していった。豊富な黄金は中国に好景気をもたらした。

大都会の市でおこなわれていたのは、単なる売買だけではない。ここでは酒や食物も売られ、交際・娯楽の場としてもにぎわっていた。

宮崎にいわせれば、中国古代の市はさながら古代ギリシアのアゴラ、ローマのフォルムに比すべきものだった。ただ、政治的談論の場でなかった点が異なっていた。

戦国時代は政治の裏づけとなる理論が求められるようになり、諸子百家と呼ばれる学者たちが登場した時代でもある。

墨子は夏の禹王を理想の聖人とあがめ、自他を区別せぬ兼愛を説いた。戦争は防戦の場合にのみ認められるべきであり、すべての人民が平和に生存することを鬼神[祖先と天地の霊]も願っていると論じた。

儒家の孟子は墨子に反撃し、儒教こそ徳を重んじる堯舜の道だと論じた。兼愛は親に孝を尽くす自然の愛情にそむくものだとも批判した。

.jpg)

[孟子。ウィキペディアより]

老子は若い孔子に教えを垂れたとされるが、宮崎は老子は孟子よりもあとの思想だと判断する。その思想は個人主義だが、楊朱のような快楽主義ではなく、快楽を超越すべきことを説く。儒教のいう礼節を超越して、精神の自由を獲得することを理想とした。

兵家としては、孫子、呉子が登場した。

荀子は同じ儒家でも孟子の性善説にたいし性悪説を唱えた。悪行におちいりやすい人間が誤りない道を歩むには、礼制を学ぶほかないというわけである。その学説をまとめたのが『礼記』であり、そのうちの一篇が『中庸』だった。

礼は強制力をもたない。それなら礼に背いた者を罰したほうが有効だという考えが生まれた。それを唱えたのが、李斯や韓非子のような法家である。

「太古に万国あったと称せられる独立の邑が、春秋時代に入って数十の都市国家の並立となり、それが戦国に入るといわゆる七雄に整理されてしまったが、これは戦争による弱肉強食の結果、強者が勝ち残った結果に外ならない」と、宮崎は書いている。

最後に一国が勝利し、天下が統一されるまで進むのが、事の成り行きだった。

戦国のはじめ、もっとも富強を誇っていたのは魏である。しかし、魏は周囲を敵国に囲まれており、周辺諸国と戦ううちに、勢力を弱めていった。

その隙をぬって台頭した秦が魏の塩池を狙っていた。それを防ぐために他の6国は合従(がっしょう)した。いっぽう、この同盟を分断するために、秦は連衡(れんこう)策をとった。合従連衡の外交的駆け引きがくり広げられた。

[戦国時代の地図。「世界の歴史まっぷ」から]

戦国の状況を一変させたのは、鉄器と騎馬だ、と宮崎が書いている。鋭い兵器と機動力が敵に殲滅的な打撃を与えたのである。

騎馬戦術が東アジアの遊牧民族のあいだに流行するようになったのは、旧来の騎馬戦術に磨きをかけたアレクサンドロス大王による東征の影響が大きいという宮崎説は、なかなかユニークである。

戦国時代の終わり、秦は趙から騎馬戦術を盗み取り、それを最大限に活用した。前286年に魏から旧都安邑と塩池を奪い取ると、秦の国力はますます強大になっていった。

秦の昭襄王は前251年に亡くなり、孝文王、荘襄王についで、前246年に秦政が即位する。政は在位37年のうちに6国を滅ぼして、前221年に中国を統一、みずから始皇帝と名乗ることになる。

こうして、皇帝政治がはじまる。

宮崎市定『中国史』を読む(2) [歴史]

中国の中世についての概説。

(2)中世=三国時代から五代末まで

というのが、宮崎による時代区分である。すなわち紀元220年から960年までで、このなかには隋(581〜618)や唐(618〜907)の時代も含まれている。

中国の中世においては、古代に発展した貨幣経済が衰退し、自然物経済が復活し、それまで比較的自由だった人間関係が身分制へと後退した。いわば歴史の退行がみられた、と宮崎は書いている。

漢代には黄金が多かったが、黄金は先進国である西域との交易によって流出し、姿を消してしまう。それにともない、中国は全般に不景気となった。

「中世には中世なりの進歩が行われたとしても、経済的には退化し、悪化した時代」だった。そのため、中世は「古代に比して明るい社会とは決して言えない」というのが、宮崎の見方である。

この時代の特徴は豪族の荘園が増えることである。それにより、豪族の官僚化、貴族化が進み、差別的な階級社会が成立する。

地方に豪族が増えることによって、中国は古代の求心力を失って、分裂割拠の傾向が強まってくる。例外は唐王朝である。ただし、約300年の唐時代のうち、統一が保たれていたのは、国初から玄宗の末までの130年にすぎない、と宮崎はいう。

中国の中世を動かしたのは、皇帝ではなく貴族たちだった。貴族たちの信頼を失えば、帝王もその地位を保つことができなかった。

中世はまた異民族侵入の時代でもあった。五胡十六国時代しかり、南北朝時代しかり。隋唐は漢人王朝と称するが、異民族化した中国人によって率いられていた。唐の中ごろから、新たな異民族の侵入がはじまる。五代の短命王朝のうち三王朝は異民族系統だった。

中世の特徴を封建制と言い切るのは、西洋史を普遍化しすぎている、と宮崎はいう。封建制とは諸侯に所領を与え、分治する制度。重点は分治にあり、とうぜん皇帝の権力を前提としている。郡県制の対称にある。西洋のフューダリズムを封建と訳したことから混乱が生じたことを宮崎は指摘しているのだと思われる。ここでは、そのちがいに深入りすることはやめておいたほうがよさそうだ。

要するに、中国の中世を封建制という概念で説明することを宮崎は避け、むしろ貴族制という言い方を採用している。しかし、貴族制も特に時代性があるわけではない。

「中国中世の貴族は君主制の下にありながら極めて自主性の強かった点に特色がある」。しかし、「中世的な特色は、その封建制、又は貴族制それ自体の中に求むべきではなく、それが原来遠心的であり、分裂割拠な傾向を有する時代であった点に求むべきであった」。

規定の仕方にもよるが、西洋と中国の「中世」を比較するのは、どだい無理なのかもしれない。ヨーロッパの中世は750年ごろにはじまり、1250年ごろに終わる。これにたいし、宮崎のいう中世は220年から960年までを指す。これを同時代として考察するのは、かなり困難といえる。加えて、現在、歴史学での中世のとらえ方も、めまぐるしく変わりつつある。

そこで、宮崎は概説では西洋の封建制とはことなる中国の中世的社会の特徴を指摘するにとどめている。

六朝隋唐に荘や荘園と呼ばれるものが増えたことはたしかである。賎民も存在した。賎民は奴碑と部曲に分かれていた。奴碑が奴隷だとすれば、部曲は農奴のような存在である。奴碑は家族をもつことが認められず、部曲は家族生活を認められるとはいえ、荘園で労働する隷農にはちがいない。

唐の時代には、朝廷に官位をもつ者は、官位に応じて、広い土地を永世にわたって私有することができた。こうした荘園は部曲によって耕されていた。

けっきょく、中国の中世はどのような時代だったのか。宮崎はこう書いている。

〈社会の上層部には庶民から隔絶した高貴の家柄を誇る貴族があり、一方下層部には庶民から落伍して賎民扱いを受ける奴碑、部曲があり、特に部曲は三国の頃から現われて唐代に定着するものなので、中国中世は身分制の徹底した時代と称してもよいと思う。〉

そこに近世の覚醒がはじまる。

(3)近世=北宋から清末まで(960〜19世紀半ば)

宮崎の規定する中国の近世は、世界史的にみれば、早くはじまり、長くつづくとされるのが特異かもしれない。

中世の貴族は、唐末から五代にかけて戦乱がつづいたことによって没落する。戦乱によって、貴族制は土台から崩れ去った。代わって登場するのが、近世の士大夫階級だ、と宮崎はいう。

国家の性格も武力から財政に重点が移る。官僚も武官より文官が重用されるようになった。科挙によって採用された官僚は、まず地方官に任命され、その実力をためされた。天子も安閑とはしておられず、国の運営に心をくだかねばならなかった。

この時代は、ふたたび流通経済が活発になった。隋代に開発された大運河が南北の大幹線として、一般人民にも開放された。都市は商業都市として発展しはじめる。政府は利益の大きな商品(たとえば塩)を政府の専売品とし、これを扱う商人を特許商人として、高額の益金を政府に納めさせ、それを軍事費にあてていた。

商業の拡大は経済界に空前の好景気をもたらした。その背景には生産技術の革新があった。石炭は唐末から利用されはじめていたが、そのうちコークスや炭団がつくられるようになった。炭団は都市の厨房や暖炉に、コークスは製鉄に利用された。鉄は農具、工具、武器にとって不可欠な材料だった。銅銭をつくるのにも鉄は必要だったという。

中国の鉄は、政府の禁令にもかかわらず、海外に輸出された。陶磁器や絹織物は中国の特産品として海外でも珍重された。その見返りとして流入したのが銀塊である。中国において銀塊は次第に貨幣として利用されるようになる。

経済面だけではない。文化面でも大きな飛躍が見られた。世界の3大発明とされる火薬、羅針盤、活字印刷が普及するのは、宋の時代からである。文学や経学が復活し、絵画、とりわけ風景画が世界の最高水準に達した。中国文化の発展にはイスラム世界が大きく寄与したことを宮崎は強調している。

モンゴル族が西アジアを征服すると、今度は中国文化が西アジアに流入していく。ヨーロッパ世界は、西アジアのイスラム文化から強い影響を受けてきた。そこには間接的に中国の文化が投影されていた。さらに17、18世紀になると、中国の山水画が直接ヨーロッパに紹介され、それにより西洋風景画が確立した、と宮崎はみる。

[清明上河図(12世紀)は北宋の都、開封のにぎわいをえがいている]

だが、中国文化は宋代にほぼ完成の域に達し、それ以後は停滞していく。 北宋の末年、景気は頂点に達し、それ以降、一転して下降に向かった。

モンゴル族によって、南宋政権は北の金王朝とともに滅び、元王朝が成立する。だが、元は長続きしない。明王朝が成立すると、一時景気は上昇するが、その後、沈滞と回復をくり返し、全体として下降傾向がつづく。そこへ北方から満洲族が侵入すると、明はひとたまりもなく滅亡する。

清王朝のもとで、中国社会は徐々に経済態勢を立て直し、康煕帝から乾隆帝の時代にかけて、経済は上向きに転じる。だが、その後、アヘンが流入し、銀塊が流出すると、不景気が進行した。生産活動が停滞すると、失業者が増え、治安がみだれ、世上は騒然となった。

近世は古代を受け継いで統一的傾向が強かった。しかも、その傾向のなかに次第に民族主義的な自覚が生まれてくることが特徴だった、と宮崎は記している。

(4)最近世=中華民国以後

宮崎によると、最近世とは近代のことだ。すると、近世と近代とはどう異なるのだろう。

近世において中国はまだ西洋の影響をさほど受けていない。ところが、近代になると、西洋では産業革命がおこり、あらゆる面で、飛躍的な発見や発明が相次いだ。そこで、中国もその影響を受けざるをえなくなってくる。

その意味で、近代は西洋化の時代にほかならなかった。その起点となったのがアヘン戦争である。中国が西洋化に抵抗したのにたいし、日本は西洋化を受けいれることによって、「中国のように大なる犠牲を払うことなく、世界の大勢に順応することができた」。

おもしろいのは、宮崎がこう指摘していることである。

〈中国は最近世になって、従来と異なった点は初めて近代的国家の形態を取るに至ったことである。それまでの皇帝制度は、いわゆる国家なるものを超越した世界国家であり、対立する外国の存在を認めず、外国は理念として中国の属国たるべきものであった。対立する外国がないから従って、外国と対立する中国という国家もないはずである。そこに清朝までの中国は、外国との間に国境がなかったという説も唱えられる理由があった。〉

清朝が倒れたあと、中国は諸外国と同じ性質の近代国家にならざるをえなかった、と宮崎は書いている。

とはいえ、最近の中国は、なぜか清朝以前の錯覚に逆戻りしているような印象を受けてしまう。

概説は以上。次回からはいよいよ本編にはいる。まずは古代史だ。

宮崎市定『中国史』を読む(1) [歴史]

いまは岩波文庫にはいっているが、ぼくがもっているのは、出版されたばかりのオリジナル本である。1977〜78年に岩波全書として刊行されたときに買ったのだが、ときどきパラパラめくったものの、以来、ほとんど本棚に眠っていた。これを読まずに死ぬのは惜しい。

閑人の特権で、ゆっくり読むことにしたい。これとは別に陳舜臣の『中国の歴史』(平凡社版)ももっているから、このさい、あわせ読みして、長年の本棚のほこりを払うとしますか。そう意気込んではみるが、最近は本を読みはじめると、たちまちコックリさんになってしまうのは困ったものである。

各篇は「総論」「古代史」「中世史」「近世史」「最近世史」からなる。本書は中国の全体像に挑んだ宮崎史学のダイジェストでもあり、総集編でもあるといえるだろう。

まず「総論」を読もう。いうまでもなく中国の歴史は長い。その長い歴史を鷲づかみにする方法を最初に示しておかなければ、深い森のなかで、たちまち迷ってしまうことを宮崎も承知している。

歴史のとらえ方は人さまざまで、事実は変わらないにしても、だれが書いても同じになるわけではない。それでも重要なのは事実である。

ひとつの事件にも無数の原因があり、事件がおこるまでの長い時間がある。それを見きわめることが、歴史家に課された仕事といえる。

「人類の最古の文明は西アジアのシリア周辺に発生し、それが西に伝わってヨーロッパの文明となり、東に向ってインド、中国の文明になった」と、宮崎史学は出だしからスケールが大きい。その距離を超えるには、めっぽう長い時間を要した。「歴史学とは時に関する研究だと言うことができる」。

宮崎が強調するのは、歴史学はどこまでも「事実の論理の学問」だということである。抽象語が独り歩きする危険性に注意しなくてはならない。事実と事実をつなげて網の目をつくっていくことこそが歴史学の課題だという宮崎の信念は揺らがなかった。

専門バカになってはいけない。歴史家は少なくとも、自分が歴史の座標のどのあたりを研究しているかを自覚しておかなくてはならない。そのためには歴史の座標全体を思いえがく必要があると宮崎は考えていた。

宮崎は歴史のチャートをつくる。空間的には東洋、西アジア、ヨーロッパ、時間的には古代、中世、近世、最近世(現代)のチャートである。地域によって、中世、近世、最近世などのはじまる年代がことなるとするのが、この歴史チャートのユニークなところである。

詳しくは説明しないが、そのチャートをみれば、たとえばヨーロッパでは産業革命によって最近世が早くはじまったのにたいし、東洋の最近世はヨーロッパより、かなり遅れたことが理解できる。

日本と中国とでは、時代区分に大きなずれがある。中国が隋唐の中世を迎えていたころ、日本はまだ古代を経験していた。最近世のはじまりは、日本のほうが中国より早い。

人類のたどったすべての歴史をたどるのは不可能である。世界史に関連すると思われるテーマをみずからが選ぶほかあるまい、と宮崎は書いている。

めまぐるしく現代世界が動くなかで、古い過去の歴史を整理することに何の意味があるのかという問いにたいしては、「過去を整理しておかなければ、明日の生活に支障を来すことになる」と答えている。

人生の選択はむずかしいものだが、歴史学でもそれは同じだ。「あまり多くの記憶が頭の中を占領していると思考力が衰える」という考え方がじつにおもしろい。最近、なにごとにつけ名前がでてこないぼくにとっても、はげみになる。

学問をするにあたっては、あまり流行を追わず、「細く長く続き得る勉強の方法を選ぶがよい」というのは、貴重なアドバイスだと思える。

歴史学を学ぶうえでは、派閥的なグループに属さず、精神の自由を保ちながら、できるだけ中立を保つほうがいい。歴史家は筆を曲げてはならぬという最小限の覚悟をもつべきだという意見も納得できる。

さて、いよいよ本体である。

宮崎はほぼ内藤湖南の学説にしたがって、中国の歴史を古代、中世、近世、最近世の4つに区分している。

(1)古代=上古から後漢末まで

(2)中世=三国時代から五代末まで

(3)近世=北宋から清末まで

(4)最近世=中華民国以後

まず時代区分ごとの概説。最初は古代だ。

(1)古代

太古の人類は群れを成して生活していた。それが進化すると家族のような小さな単位が生じ、家族が集合した氏族や部族が発生する。この部族が都市国家を形成するようになる。

古代の都市国家は農民の集まった城郭都市であり、周囲に城郭をめぐらして、人びとはそのなかに住み、農民は毎日、城郭外の耕地で働き、夕暮れには城郭内の家に戻っていた。

都市国家はいくつもあり、それぞれが独立していた。やがて武力衝突が発生すると、勝者と敗者が生じ、支配被支配関係が生まれる。それにより敗者は勝者に吸収されて、大きな都市国家が生まれる。あるいは存続を認められた敗者が小さな都市国家を維持したまま、勝者に隷属することもある。

時代が下ると、覇者どうしによる覇権争いがはじまる。中国では春秋時代(紀元前8世紀〜前5世紀)がそれにあたる。

強大な都市国家はやがて領土国家へと成長する。全領土を支配する国王が登場し、都がつくられる。戦国時代(前5世紀〜前221)がはじまり、七雄が覇権を争う。

秦の始皇帝が他の6国を併合し、古代帝国が生まれる。秦(前221〜206)につづき、漢(前206〜紀元8、25〜220)が帝国を継承する。

帝国の出現によって、広大な国土人民のうえにはじめて平和がもたらされた。だが、その平和は「専制君主が掌握する軍事力という、極めて野蛮な実力の行使によって達成されたもの」だった。

宮崎は帝国の出現をもたらしたのは、経済の発展だという。

〈古代の中国において、一方には着実な技術の進歩があり、他方には資源の開発、商業の拡大が行われた。地下の銅鉱が探索されて、銅銭が鋳造され、その存在高は徐々に増加して行く。これと同時に商人は黄金を求めて、周囲の異民族の間に進出して中国製品、絹や工芸品を売り広める。造れば造るそばから売れるという、好ましい経済状況が現われてきた。これがさらに技術の進歩、資源の開発を促すことになるのである。〉

戦争は時に経済の発達を妨害し、時にそれを促進した。戦国時代の終わりに、秦が楚を滅ぼしたとき、秦は60万の兵力を動かしたという。それが可能になるためには、よほどの経済力がなくてはならなかった。

[秦時代の銅鈁(どうほう)。酒を入れる生活用品。陳舜臣『中国の歴史』の写真から]

春秋戦国時代を通じて、大きな都市には「市」という商業区域が設けられ、商品の取引がおこなわれていた。

銅山を経営し、奴隷を集めて銅の精練鋳造にあたる商人もあらわれた。「他人の不幸に乗じて私利を計る、いわゆる死の商人も古代から存在していた」

経済力を利用して、政界に進出する者もでてくる。その一人、呂不韋(りょふい)は、秦の丞相となり国政を左右した。

「古代の頂点を形成する秦漢帝国は、繁栄した経済を地盤として、富強を誇った」と、宮崎は評している。

まだ概説がはじまったばかりだ。つづいて中世以下の概説がある。ひまだから、のんびり読みましょう。