論争始末──美濃部達吉遠望(35) [美濃部達吉遠望]

1913年(大正2年)2月に発足した山本権兵衛内閣は議会第1党の政友会に支えられていたから、ある意味で政党内閣だった。桂太郎と西園寺公望が交代で首相を務める流れからいえば、桂内閣が倒れたあとは、政友会総裁の西園寺が政権を引き受けるところ、西園寺は山本権兵衛を次期首相に推薦した。そして、総裁の座には原敬が就任することになる。

山本権兵衛自身は薩摩出身で、日露戦争時に海軍大臣を務め、戦後、海軍大将となった。その意味では、山本内閣は松方正義以来の薩摩閥の内閣といえなくもない。海軍内閣でもあった。

桂太郎は、それまでの西園寺との蜜月時代に終止符を打とうと考えていた。そのため、みずからも政党をつくり、立憲同志会を発足させたが、思ったほど人数は集まらない。護憲運動によって50日ほどで政権を投げだすことになった。そして、失意のまま、病気のため、その年10月に亡くなる。

だが、山本内閣自体も長くはもたない。行財政整理に着手し、軍部大臣現役武官制廃止を実現したところで、海軍を舞台とする汚職事件(いわゆるシーメンス事件)が発覚した。その結果、ふたたび激しい民衆運動に見舞われ、わずか1年ほどで退陣を余儀なくされるのである。

護憲運動によって桂内閣が倒れ、山本内閣が発足して、しばらくたったころ美濃部達吉は「国体問題その他」と題して、憲政研究会で長い講演をおこなっている。その内容は5月発行の雑誌『太陽』にも掲載された。

上杉慎吉との機関説論争に決着をつけようという思いがあふれていた。

この講演で、最初にふれたのが、いわゆる国体問題である。

そもそも国体とは何か。大日本帝国憲法第1章第1条には「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」と規定されていた。「教育勅語」には、天皇のつくった国において、臣民が忠孝をつくし、心を一つにして立派な国をつくりあげていくことこそが、わが「国体」の精華だというような一文もあった。

日本は天皇の国である。

憲法に定められている以上、公法学者である達吉はもとより、国民のだれもがこの国体を否定するわけにはいかなかった。

しかし、日本の国体は万国無比のものであり、日本の憲法も外国の憲法とまるで異なった制度だとする考え方は「排外主義」におちいりやすい。そう指摘することを、達吉は恐れなかった。

この講演の前、雑誌『東亜の光』に発表した論考「国体問題と憲法」でも、達吉は空騒ぎに似た国体擁護論のうさんくささを批判していた。

国体論をもちだす人びとは、概して反立憲思想の持ち主で、政党政治を嫌っている。かれらは国家の統治権は君主のみが有するとして、そもそも国家が国民からなる団体であることを認めようとしていない。君主独裁が日本の国体だとは、とても思えないと達吉は論じた。

そのさい、達吉が、天下は一人の天下ではなく、「天下は天下の天下なり」という古くからの江戸儒教の言い回しをもちだしているのがおもしろい。国家は一人の持ち物ではない、とりわけ近代の立憲国においては、国家はけっして君主の統治の目的物ではない。君主が国を統治するのは、君主一個人の私利のためではなく、国利民福のためである。

立憲国家においては、君主はみずから統治権を振るうのではない。国家の目的を達するために、憲法に定められた国家の最高機関として統治者としての役割をはたすのである。

その意味では、統治権の主体は国家そのものであり、君主ではない、と達吉は断言する。にもかかわらず、いわゆる国体論者は、それは君主をないがしろにするものだと機関説を非難する。しかし、それは立憲国家が何であるかがまったくわかっていないのだ。機関説においても、君主が統治の最高権限の主体であることは言うまでもない。

今回の憲政研究会の講演でも、達吉は国体論者の妄論を批判した。

国体論はおうおうにして排他論、排外主義におちいりやすい。国体が日本特有のものであることを強調するのはけっこうだ。だが、かれらはおうおうにしてイギリスやドイツ、フランスなどにもそれぞれ国柄があり、憲法が定められていることを忘れてしまう。日本を含め、こうした国々もすべて立憲制度をもっている。というより、日本の憲法はそもそもヨーロッパの立憲制度を取り入れたものなのだ。

達吉はいう。

〈日本の憲法を論ずるについても、ある程度までは、外国の立憲制度と同一の理論をもって説明せねばならぬということは、立憲制度を日本が採用している以上は当然のことで、日本にのみ特有な憲政というものがあるべきはずがない。比較憲法の研究はここにおいてか生ずるのであって、日本の憲法をもって全く外国憲法の翻訳物であるとすることが誤りであると同時に、これをもって世界に比類のない日本独特のものとなすのもまた大いなる誤りである。〉

立憲制度において重要なのは、代議制にもとづく議会、内閣制度、司法権の独立、さらに国民の自由権だと達吉は強調する。これらは大多数の近代的立憲国に共通したものだ。ところが、国体論を掲げる日本の排外主義者は、立憲制度をないがしろにして、日本は特別の国家だといい、日本が天皇の国であることをあがめる。かれらはまるで国家は日本にしかないと思っているかのようだ。

達吉は痛烈な皮肉をとばしている。

〈かつてある有名な国学者の書かれたものを読んでいた中に、ダルヴイン[ダーウィン]の進化説を批評して、人が猿から進化したなどというのは全く外国の説で、日本人は決してそんなものではない、日本人は神の子孫である。そのことは古事記に明瞭であると言って、古事記の文章を引抄して、進化説が誤りであることを断定せられているのを見たことがあったが、世間で申すいわゆる国体論、すなわち日本の国体を理由として国家理論に反対しようとするのは、ちょうどこれと同じ論法であろうと思うのである。〉

国家思想が成熟していない状態においては、国家とは君主が領土や人民を支配している状態を指すと見られがちである。君主神権説や、君主が国家の上にあるという考え方、あるいは君主がみずから統治権の主体であるという考え方がそこから生まれてきた。しかし、それらは国家を統一的な団体とみる近代以前のとらえ方だ、と達吉は論じた。

国体というのは、ほんらい国の根本的性質を指しており、それは政体と同義である。しかし、日本ではなぜか国家を成り立たせている根本条件が他の国々とは違って万国無比であることを強調するために国体という言葉が用いられる。すなわち日本の国家の基礎をなしている皇室の尊厳、国民の忠君愛国を強調することが国体という用語の目的なのだ。

日本の国体はどこまでも維持し、尊重しなければならない、と達吉も言わざるをえない。後世のわれわれから見れば、当時、国体は踏み絵のように人と世間を縛る呪文だったと思わざるをえない。

国体は守らなければならない。だからといって、日本は天皇の独裁国家ではない。日本が近代的な立憲国家であることは、他国と変わらない。君主専制政治は断じて日本の国体ではない。

「日本においてはかつて君主専制の歴史はないと考えるのであって、そこが日本の国体のありがたい所以であろうと思う」と達吉はいう。

達吉は終生、天皇主義者でありつづけた。達吉にとって、天皇機関説は天皇をないがしろにするどころか、近代の日本国家に天皇を絶対的存在として組みこむ磐石の国家構想にほかならなかったのではないか。

したがって、達吉に言わせれば、政党政治も近代日本においては、天皇が存在してこそ成り立つということになる。

〈私は議会を設ける以上は政党政治に至るのが自然の勢いであると思うが、しかしながら政党政治には多くの弊害が伴うものであって、その弊害を除くだけの準備ができなければ、容易に実行すべからざるものであると思う。〉

講演ではそう話している。断固、政党政治、議院内閣制の実現を唱えるわけではない。それが、達吉の現実感覚だった。たとえ議会第一党から総理大臣が選ばれる場合がありうるとしても、内閣を組織できるだけの実力のある政党がなければ、そんなものは有名無実に終わってしまうとみていた。

かといって、政党政治が日本の憲法に背き、日本の国体とも相いれないという考えは取らなかった。政党政治だからといって、大臣を任命するのは議会ではなく、あくまでも君主の大権による。だが、その任命は君主の個人的な好みによるのではなく、大臣にふさわしい者として信任するというのが立憲政治というものだ。

〈政党政治の行われるにいたるのは、議会の多数党の首領がよく、至尊のご信任を受くるようにならねばならぬ。言を換えて言えば、真に国家の信頼に値するに至らなければならぬ。それだけの価値あり実力ある政党があり、首領があるにあらざれば、いまだ政党政治の行わるべき時期にいたらないのである。〉

いまの時代は、まさに藩閥政治から政党政治の過渡期にあると思っていた。だが、政党政治の弊害がないわけではない。ひたすら党勢拡張を目指そうとしたり、卑劣な手段で政府を陥れたり、権力を濫用して自党の利益を確保したりするのは、政党政治につきものの行動だ。それに対しては国民の監視が必要であり、とりわけ新聞の果たす役割が大きい。しかし、何よりも政党が天皇の信任を受けるように、切磋琢磨し、政治的な実力をつけることが求められる、と達吉は考えていた。

講演の最後に達吉が注意を促したのは、権力者の一部に何かというと「君主の大権」を持ちだして、言論の自由を封殺しようという傾向があることだった。桂太郎が発足させた新党にも、君主の大権を尊重するという綱領が含まれていた。

もちろん、天皇に統治の大権、すなわち統治の権限があることはいうまでもない。だからといって、その決定に臣下がくちばしを容れることはできないと言うのなら、税金が高いということや裁判が公平ではないということを含め、いっさいの議論ができなくなってしまう。

ほんらい国家の行動は国利民福に適合したものでなければならず、それを批評することは少しも差し支えないことだ。したがって、天皇の大権が発揮されるさいも、必ず大臣の輔弼(ほひつ)を伴うことになっており、これを批評し論議することができないというのは大きな誤解だ、と達吉は論じる。

〈すべて大権の発動はいかなる事柄であっても、みな国家の行動であって、至尊のご一身の行為ではない。その間に区別すべき理由はないのである。国家の行動は国民の全体に関係する公の行為であって、国民は充分にこれを論議することができなければならぬのである。〉

大権が立法と対立するという議論もおかしい。立法も君主の大権の一つであって、法は君主の裁可によって成立するのだ。大権が立法の上にあるという議論には、議会を否定しようという意図が見え隠れしている。いかなる勅令であっても、法律によってこれを改廃することは可能なのだ、と達吉は言いきる。

天皇主権論によって議会政治を押さえこもうという旧来の元老政治を達吉は批判した。これによって、天皇機関説は疑いもなく、国民のあいだに受容されていくはずだった。だが、そうはならない。デモクラシーが容認されるいっぽうで、議会政治を否定する軍部の勢力が次第に大きくなっていくからである。

深まる憲法思想──美濃部達吉遠望(34) [美濃部達吉遠望]

第3次桂太郎内閣が発足し、護憲運動がはじまるなか、美濃部達吉は1913年(大正2年)2月11日に、慶應義塾で開かれた憲法擁護会主催の憲法紀念演説会で講演している。大日本帝国憲法は、ちょうど24年前のこの日、紀元節に発布されたのだった。

演説会で熱弁をふるったのは達吉のほか、尾崎行雄、犬養毅、浮田和民(早稲田大学教授、雑誌『太陽』主幹)、阪谷芳郎(東京市長)である。その前日、桂内閣を糾弾する暴動が議会のある日比谷付近で発生した。政府支持の新聞社が焼き討ちにあい、街は緊張に包まれていた。

達吉は憲法の意義を諄々と説いた。そして、この日、桂首相は総辞職するのである。

前年に『太陽』でくり広げられた上杉慎吉との憲法論争を通じて、達吉の評価は大いに高まり、「憲政の神様」尾崎行雄らと並んで、達吉の学説も広く知られるようになっていた。

このころ、達吉は東京帝国大学で担当していた比較法制史の講座を俊英の中田薫に譲って、みずからは師の一木喜徳郎(いっき・きとくろう)のあとを次いで、行政法の講座を専任で受け持つようになっている。

美濃部といえば憲法の印象がつよいが、じつは専門としたのは行政法だった。憲法の講座を正式に受け持つようになるのは1920年(大正9年)からである。しかも、上杉慎吉が憲法の第1講座を担当しているのにたいし、達吉はあくまでも第2講座の担当にとどまっていた。

ここで、少し後戻りになるが、家永三郎の『美濃部達吉の思想史的研究』にもとづいて、達吉の憲法思想をふり返っておきたい。そのとらえ方は、大正時代の進展とともに少しずつ変わっていき、ついに1935年(昭和10年)の「天皇機関説事件」にいたることになるのだが、いまはとりあえず1912年(明治45年)の『憲法講話』あたりまでの考え方をまとめておこうというわけである。

達吉の憲法把握が、穂積八束(ほづみ・やつか)との対決と、一木喜徳郎の継承を通じて鍛えられてきたことはくり返すまでもない。だが、家永三郎によると、達吉のとらえ方は、師の一木とそっくり同じではなかったという。

家永はいう。

「彼[美濃部]は、一方において一木学説を継承して穂積を攻撃すると当時に、他方では一木学説を批判していわゆる機関説憲法学の理論的前進を企てたのであった」

達吉は一木から、次のような学説を継承した。

立憲君主国においては、君主は統治権の主体ではなく、統治権の主体は国家である。君主は国家の機関として存在する。

国家の統治権は無制限ではない。統治権には制限があり、国家は国民の権利・自由を侵害してはならない。

天皇の大権は絶対無制限ではない。天皇は統治権の総攬(そうらん)者として統治権を行使するにしても、それは憲法によって制約されている。

憲法は天皇の単独の意思によって自由に改廃することはできない。

天皇には大権があるにせよ、それは帝国議会の関与を認めないというわけではない。

明治憲法9条には、天皇は「公共の安寧秩序を保持し、および臣民の幸福を増進するために必要なる命令を発し、または発せしむ」と定められているが、これはあくまでも内政の目的に関してのみの例外措置である。

国会閉会中にやむを得ない措置として出される緊急勅令については、事後に議会の承諾を必要とする。それは緊急勅令の効力を継続するためではなく、政府の行為が正当であるかないかの追認を求めなくてはならないためである。

帝国議会の権限は幅広く解釈すべきであって、それは国家の政務全般におよぶものとみなされるべきである。

予算は議会の議決のみによって成立する。天皇の大権によって、これを裁可したり、裁可しなかったりするわけではない。

そのほかにも、一木の憲法解釈を達吉が引き継いだ点はいくつかある。そのほとんどが、議会の権限を拡大し、国民の権利を強化し、政府の独裁に歯止めをかける方向を示していた。

だが、達吉は一木の説を祖述するにとどまらなかった。むしろ、一木を乗り越えて、新しい思想的立場を表明しようとしていた、と家永はいう。

達吉は立憲君主国においては、国権は君主のひとり総攬するところではないとする。とりわけ立法は君主と議会との共同行為であって、「君主と国民と共同して国家の権力をおこなっていくというのが立憲君主政体の本質」だとした。すなわち君民共治の考え方である。

達吉は憲法の成文を金科玉条とせず、権力による一方的支配を容認しなかった。法が効力を発揮するのは国民の同意があるからこそで、法人たる国家は「全国民の共同団体」であるとらえていた。立憲国家における統治権の行使は国民の同意にもとづかなければならないという立場である。

また議会の閉会中、天皇の名によって出される緊急勅令についても、達吉は議会が不承諾の場合は、その効力は失われるとした。またその緊急勅令が法律を廃止変更するものであった場合は、議会の不承諾により、廃止変更された法律はその効力を復活すると主張した。すなわち緊急勅令を停止する権限を議会に与えたのである。

憲法第2章には「臣民の権利義務」が規定されているが、達吉は臣民の権利を重視した。憲法に規定されていない臣民の権利も数多いと主張する。たとえば婚姻の自由、契約の自由、教育を受ける自由、営業の自由などである。憲法に明記されていないとしても、これらもとうぜん認められるべきである。臣民の権利はフランスの「人権宣言」に由来するもので、「臣民は法規にもとづかずして、その自由を侵さるることなし」というのが法治国の原則だとした。

さらに達吉は「議会は国民の代表機関なり」と論じた。これは現在ではあたりまえの考え方のようにみえるが、明治時代においては、議会はしばしば天皇や政府の補助機関と考えられていた。それにたいし、達吉は議会を国民の代表機関ととらえることによって、民主主義の方向を指し示した。

国務大臣が責任を負うのは国民の代表機関である議会にたいしてであり、君主にたいしてではないというのも、達吉の近代的な考え方だといえるだろう。

さらに『憲法講話』で、達吉はこう述べていた。

〈内閣が政党の外に超然たるということは、立憲政治の下においては、とうてい長く維持すべからざるところで、次第に政党内閣、議院内閣に近くということは避くべからざる自然の趨勢であります。……人によっては、日本の憲法の下においては政党内閣、議院内閣は許すべからざるものであるというようなことを言う者があるようでありますが、これは固陋(ころう)なる無稽(むけい)の言にすぎぬもので、何の理由もないことであります。〉

明治憲法は議院内閣制を採用していない。しかし、達吉は内閣の任免権は君主にあるという、いわば元老や藩閥に都合のよい考え方を否定して、内閣が議会で多数を占める党派によって組織されるのは自然の勢いだという考えを示した。

以上のような点から、家永は達吉の憲法解釈を次のように評価する。

〈一木にかぎらず初期のアカデミズム憲法学のほとんどすべてが藩閥官僚の超然内閣を正当化するための理論であったのに対し、美濃部においてようやく議院内閣主義の理論的基礎づけとしての憲法学、巨視的にいって上からの官僚憲法学に対する下からの国民の憲法学が形成されたわけである。〉

達吉はアカデミズムの世界にはいったときから、公法を専門にしたいと考えていた。封建国家から脱して、憲法にもとづく近代国家をつくることがかれの目標だった。その国家はけっして空想ではなく、国民を包括する現実の法人としてそこに存在していた。だれもが国家の一員として、法人たる国家に参加している。だとすれば、それは単に存続するだけではなく、よりよき方向に発展していくものとして、組織され、運営されなくてはならなかった。

1913年(大正2年)の憲法紀念演説会で、達吉がどんな話をしたかは伝わっていない。憲法にもとづく運動が、これまでの藩閥政治、元老政治を変えていくと説いたであろうことは、おそらくまちがいない。だが、歴史は思わぬ方向に流れていく。

水野和夫『次なる100年』を読む(3) [本]

ゼロ金利、ゼロ成長、ゼロインフレは近代化の帰結であり、近代システムと資本主義システムは賞味期限が切れている、と著者はいう。長期的にみれば、たしかにそうかもしれない。

経済学は本来、救済の学問だとも著者はいう。人びとは救済を目的として貯蓄し、投資し、それによってよりよい世界を創造しようとしてきた。だが、それはしばしば過剰な蒐集と歪みを生んだ。

蒐集には上限がない。蒐集の結果生じた資本の過剰性はかならずバブルを引き起こし、戦争に向けての環境をつくりだす。

ゼロ金利はほんらい資本がじゅうぶんすぎるほど蓄積されたことを示す指標である。しかし、そうなったにもかかわらず、資本主義の悪弊、すなわち恐慌や貧困、富の遍在はなくなっていない。

「ゼロ金利が意味することは成長で富を『蒐集』する近代史が終わって、成長に依存しないシステムを構築しなければ、世界の秩序が安定しないということである」と著者はいう。

いまは「歴史の危機」にある。

著者にいわせれば、日銀による異次元金融緩和は、歴史の流れに抗う動き以外のなにものでもない。ゼロ金利という「例外状況」のなか、現在、日銀は国債コレクターの役割を果たすようになっている。預金の国債化が進んでいる。タンス預金を選択する家計も増えている。

ラ・フォンテーヌは財産は有効に使わなければ「石」と等しいと警告したが、日本が陥っているのは、そうした状況だ、と著者はいう。

利子率ゼロというのは、システムを変えろという重要なサインである。にもかかわらず、新自由主義者は近代をなにがなんでも維持し、成長を取り戻そうとしている。それは歴史の方向に逆らおうとする努力であって、いずれ失敗する運命にある。

現在、進行している動きを、著者はバブルの生成と崩壊の過程と見ている。それは1995年のITバブルからはじまり、2021年にいたる長期的なバブルの流れであって、これからおこる崩壊過程は長期にわたるものと考えている。

いまや資本が国家を超越しようとしていることはGAFAなどをみれば明らかである。資本の共同体は、もはや愛国心や従業員にたいする同志愛など関係ない。

日本ではいまや非正規雇用の割合が1994年の20.3%から2020年の37.2%に拡大した。賃金下落の原因は、非正規雇用制度の導入にある。

1997年以降、労働生産性はゆるやかに上昇しているにもかかわらず、実質賃金は下がりつづけている。そして、賃下げと株高が連動している。

〈近代は人間を中心に据えた社会として出発したが、1970年代半ばあたりから、グローバリゼーションが世界の潮流となって中間層が没落し始めた。その裏返しの現象として上位1%あるいは0.1%に富が集中するようになった。上位1%の富裕層が中心となる階級社会をめざすのか、多数の人間(いわゆる中間層)なのかが問い直されている。〉

主権国家と自由貿易、国際的な共通制度が、これまで近代的な世界システムを支えてきた。しかし、米国でのトランプ政権の誕生は、こうした近代システムが崩壊していく象徴となった。

世界の協調性は失われ、各国、各地域がそれぞれの利益を求めて、独自の道を歩もうとする傾向が強くなった。

米国では中産階級の崩壊プロセスにはいった。貧困が次世代に受け継がれ、再生産されようとしている。米国だけではない。世界各地で、多くの人が希望を失い、苦しんでいる。

1970年代は米ソによる世界支配が揺らぎはじめた時代だった。そのあと米国は世界の中心ではなくなり、ソ連は解体する。

著者は「長い16世紀」(1450年〜1650年)と、いまもつづいている「長い21世紀」(1971年〜?)とを比較しながら、「長い21世紀」──それは資本と貨幣の時代だった──も危機の世紀であって、新しい秩序形成に向かう過渡期にあることを立証しようとしている。

その「長い21世紀」のはじまりは1971年のニクソンショックだった。「帝国」の時代は終わり、そのあと、現在の混乱がつづいている。

「20世紀が『米国の世紀』だとすれば、21世紀は米国にとって歴史の危機である」

それを象徴するのが、あらゆるものの狂ったような金融化と「絶望死」の増加だ。米国を手本にしてきた日本でも、いまや「こころの内戦」と「精神のデフレ」は進んでいると、著者はいう。

21世紀でも現実に存在しているシステムは近代システムであり、資本主義システムである。それは機能不全に陥っている。だが、次のシステムの姿、かたちはまだみえていない。

21世紀の現在、世界的にみれば絶対的貧困者の数は減りつつある。しかし、低所得国やサハラ以南の諸国・地域では、むしろ貧困化が一段と進行している。

世界の富は上位1%の富者に集中するいっぽう、先進国では中間層が没落している。こうしたことをみても、資本主義の本性が邪悪に満ちていることがわかる、と著者はいう。

いまは、世界的にみても、国内的にみても、社会が二つに割れ、超えがたい「深い溝」ができている状態だ。これが、市場こそ神だとした新自由主義が招いた結末なのだ。

現在の「歴史の危機」は深刻だ、と著者はいう。

かつてケインズは、100年後のゼロ金利の時代には経済問題はほとんど解決され、貨幣愛を持つのは変わった人だけで、富を追い求める人もすくなくなるとと予想した。だが、そうした状況はやってこず、むしろまるで逆の状況が生じている。

戦争と社会の分断がつづいている。それに輪をかけているのが、かずかずの茶番劇だ。

「長い16世紀」と1971年以降に共通しているのは、歴史的な超低金利だ。このことは貨幣が魅力的な実物投資先を失ったことを意味している。投資が利益を生まないとなれば、資本家は労働の規制緩和とバーチャル市場での利益によって稼ごうとする。リスクをとって、大儲けをたくらむ冒険家もでてくる。

20世紀末以降、原油価格が急騰し、それにともない低所得者者の生活がおびやかされるようになった。日本では実質賃金は1996年をピークとして、その後、下がりつづけている。

社会の二極化が生じている。そのいっぽうで、社会秩序が乱れ、犯罪も増加している。その典型が世界各地で発生するテロ行為である。

「歴史の危機」の時代においては、真理はしばしば脇におかれ、つくられた「事実」があたかも真実であるかのように流布される。

著者はいう。

〈近代における最も重要な概念は「資本」であり、この資本が常態において生活水準をもっとよくしてくれるのであり、例外状態においては救済してくれるとの前提、あるいは信仰があったからこそ、これまで資本主義は「穢いはきれい」だと割り切って支持してきたのである。その信仰が21世紀にはいって音を立てて崩れ始めた。〉

だとすれば、われわれはどこに向かっているのだろう。

水野和夫『次なる100年』を読む(2) [本]

ゼロ金利は資本主義にとって「例外状況」だという。

そんな例外状況が、いま先進国を支配している。

現在、日本では実質マイナス金利のなかで、企業のROE(自己資本利益率)は、2017年度には8.7%まで上昇している。異常な低金利のもとで、バブルが生じているとみてよい。

しかし、金融緩和自体によるインフレは現在のところ生じていない(2022年の円安原油高がインフレをもたらしそうではあるが)。日銀はゼロ金利政策を当面、転換しないとしている。

2011年夏の段階で、一人あたり実質賃金は1997年にくらべ、15.1%も下落している。景気回復がつづいているのもかかわらず、生活水準は下がりつづけている。金融資産をもたない世帯の割合も高くなっている。そのいっぽうで企業利益の増加にともなって、資本家や経営者は年々富を増やしている。これは日本だけの現象ではなく、世界的な現象といえる。貧富の格差が広がっている。

資本主義がはじまったのは13世紀ごろだ、と著者はいう。

このころ商人のあいだに富の蓄積をめざす旺盛な利潤追求の精神が生まれた。それまでの農業中心の社会は、こうした利潤観念とは無縁だった。農業社会から商業社会への転換がはじまる。

利潤を確保するためには、「より遠く、より速く、より合理的に」行動しなくてはならなかった。

イタリアの商人たちはレヴァント(現在のシリアあたり)に進出し、イスラムとの交易をはじめた。その目的は東方の胡椒を得るためだったという。

資本とは利息のつくカネにほかならなかった。そこから利子という概念も生まれてくる。「利子とは、現在の貨幣の価値と将来の貨幣との間に存在する差異の別名」にほかならない。

このころ、教会も利子を公認するようになった。節約、預金、蓄財、労働は教会にとっても、福音書にかなった生き方であり、そこから利子の考え方が容認されるようになった。

16世紀から17世紀にかけては、大きな転換があった。資本家第一号は海賊のフランシス・ドレイクだ、と著者はいう。ドレイクがスペインから略奪した財宝をイギリスに持ち帰り、そこから資本の膨張がはじまる。

労働力の搾取をはじめとして、暴力的な資本蓄積こそが、資本主義の原動力だったという。そのころイギリスの東インド会社はインド支配を強めようとしていた。

資本を「蒐集」しようという衝動はこの時代にさらに高まる。科学革命が資本主義のもとでの合理的経済人の行動を後押しした。

さらに18世紀から19世紀にかけての産業革命がある。とりわけ19世紀半ばの石油の発見は、機械による効率化と連動して、労働生産性を飛躍的に高めた。

こうして13世紀以降、資本主義は国家とともに段階的に発展していく。経済的合理性を備えた近代的市民も登場した。

著者が資本主義の起源にこだわるのは理由がある。

〈資本主義の起源を求めないことには、資本主義の先行き、さらにはその終わりが決められない。資本主義の原型の誕生は「利子」の公認にあるとすれば、ゼロ金利はその終焉を意味していることになる。21世紀にゼロ金利が長期化している事実と利子論から導かれる結論を考えれば、資本主義はすでに終わっていることになる。〉

すなわち、利子こそが資本主義の指標である。その意味については、これから考察されることになるだろう。

それにしても、現在も「海賊資本主義」が世界をおおっていることを著者は指摘する。油断も隙もならないGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)は現代の海賊だという。自然災害や金融危機、戦争などのショックに便乗して荒稼ぎする企業は後を絶たない。IT技術のつくる「電子・金融空間」(サイバー空間)が人びとの欲望を吸い取っていく。

〈経済活動が生み出す雇用と所得は実物投資空間、具体的には土地と密接に結びついていたが、「電子・金融空間」の創設がそれを断ち切った。13世紀半ばに資本と利子の概念が誕生して以来、資本の増強は雇用を増やし生活水準を向上させたが、ショック・ドクトリンは資本と雇用(市民)のリンクを断ち切ってしまった。〉

危機や幻惑をつくりだし、混乱に乗じて荒稼ぎする資本主義のやり方は16世紀も21世紀も変わらない。21世紀においては、それはますますグローバル化している。アメリカでは新自由主義の導入とともに、上位1%の人に富が集中し、下位50%の人の生活は低下するようになった。

金利が公認された「中世の秋」とゼロ金利の「近代の秋」を著者は比較する。

中世の秋は中世が終わりに向かい、都市化と資本主義が幕を開ける時代だ。

それにたいし、近代の秋においては、まだ新しい兆候はみられない。資本主義がますます猖獗(しょうけつ)をきわめ、世の中はいまだに身分制が大手を振っているようにみえる。

資本主義ははたして終わろうとしているのか。

「新しい時代の始まりが古い時代の終わりに先行しないかぎり、新しい時代は到来しない」。そのような新しい芽がどこにあるのかを、著者は探ろうとしている。

事実上のゼロ金利政策が四半世紀もつづいていることが、ポスト近代の始まりだ、と著者はいう。政府・日銀、財界は成長戦略と異次元金融緩和によって近代を維持しようとしているが、それはうまく行くはずがない。

海賊資本主義が跋扈(ばっこ)している。企業は節税に励み、できるだけ利益を確保しようと必死だ。そんななか労働分配率が低下し、格差が広がって、社会のモラルも失われようとしている。

まさに現在は「歴史の危機」にある、と著者はいう。

「ゼロ金利で『成長の時代は終わっている』にもかかわらず、それを取り戻そうとして日本政府はあらゆる政策を総動員しているが、それはせいぜい『近代の秋』を延長することにしかならない」

だとすれば、次なる100年はどういう時代になるのか。そのことを著者は問おうとしている。

水野和夫『次なる100年』 を読む(1) [本]

いずれにせよ暇なのだが、死ぬまでに吉本隆明の『ハイ・イメージ論』を読んでおきたいと意気込んで読みはじめたものの、2巻の宮沢賢治論のあたりで、挫折。そのうちまた挑戦してみます。つづいて、重田園江の『ホモ・エコノミクス』を読んだが、どうもピンとこなかった。中身はたいしたことがないような気がするが、ほんとうは深いのかもしれない。しかし、そもそもぼくのようなロートルの頭が中身についていけない。時代に取り残されてしまった。

気を取り直して、水野和夫の本に挑戦してみることにした。例によって、これも暇なじいさんの徘徊である。

大著である。注や索引を含めると900ページをはるかに超える。だから、のんびりと読むことにする。「はじめに」と序章、終章があり、全3章の構成だ。各章の目次は、こんな感じ。

序 章 「長い16世紀」と「長い21世紀」

第1章 ゼロ金利と「蒐集」

第2章 グローバリゼーションと帝国

第3章 利子と資本

終 章 「次なる100年」はどこに向かうのか?

目次だけではなかなかイメージがわいてこないけれど、資本主義500年(資本主義が13世紀からはじまったとすれば800年)の歴史をふり返りながら、21世紀がどんな時代になるかを想像してみるという壮大な構えをとっていることが何となくわかる。

まだ読みはじめたばかりだ。最後まで読めるかどうか。もはや時代についていけないぼくにとっては、よくわからない部分も多い。

まずは「はじめに」だ。

近代社会の原則は「私的な利益」の追求だ、と著者は書いている。神ではなく、資本が社会の中心となった。「利益追求は資本蓄積を促し今日よりも明日の生活がよくなることを人々は実感した」。だが、その時代は終わりつつある。

アメリカではこの50年来、平均的労働者の実質所得は増えていない。これは半世紀にわたって生活水準が上がっていないことを意味する。それは日本だって同じだ。近代と資本主義が終わろうとしている、と著者はいう。

その象徴がゼロ金利だという。ゼロ金利とは、いまがもっとも豊かで、これ以上豊かになることはないというメッセージである。成長の時代はもはや終わった。「より遠く、より速く、より合理的に」の時代は終わった。これからどう生きていくかが問われている。

「蒐集」(しゅうしゅう、コレクション)という概念が多用されている。世界史とは「蒐集」の歴史だという。その代表が資本主義だ。資本主義の主要目標は、おカネを蒐集することに尽きていた。

著者によれば、いまはおカネの過度の蒐集がゼロ金利を招き、ひいては資本主義の死を招来しようとしているということになる。

歴史の危機がはじまっている。

〈「歴史の危機」とは「人間の堕落」であるといえる。世界の富が集中する一方で、テロが横行する21世紀は「長い16世紀」と同様に「歴史の危機」なのである。「堕落」と「自由」は紙一重である。……1970年代以降、新自由主義が台頭し、1990年代に入ると資本の「堕落」が顕著となっている。〉

その危機を脱するために、米国はグローバリゼーションによって債権国の位置を保とうとしてきた。いっぽう、中国は新たな世界帝国に踊りでようとして、いまは米中間の冷戦が顕著になってきたという。

資本主義がフル稼働するようになったのは産業革命以降だった。産業革命の特質は、人間が自然エネルギーに頼らなくなり、地下の化石燃料に全面的に依存するようになったことだ、と著者はいう。

ITを含め機械は地下資源エネルギーを大量消費することによって、その威力を発揮する。機械によって解放された生産力は膨大だ。だが、いまや飽和状態になった需要と、エネルギー価格の上昇によって、資本主義はその勢いを失いつつある。

「これ以上膨張できない限界に達してしまった21世紀は『より近く、よりゆっくり、より寛容に』を基本原理としたシステムになっていかざるをえないであろう」と、著者は予測する。それは、これまでの「より遠く、より速く、より合理的に」という時代からの転換を意味する。

平成はけっして「敗北の時代」ではなかった。むしろ、人類に転換を促す時代のはじまりだった、と著者はとらえている。

本書の構成についての説明を聞いてみよう。

序章では、例外と常態が逆転していることが述べられる。すなわち歴史の例外だったゼロ金利がいまや常態となっている。このことは何を意味するか。

第1章では、資本がいまや物ではなく、電子・金融空間に投入されていることが述べられる。その結果、株価のバブルが生じるいっぽう、実質賃金は下落し、貧富の「越え難い深い溝」ができている。

第2章では、グローバリゼーションが「帝国」を生み落とし、帝国どうしの覇権をもたらしていることが論じられる。国民国家はもはや単独ではグローバリゼーションに対抗できなくなっている。すると、国家はこれからどこに向かうのか。

第3章が扱うのは、利子率と利潤率の相反する動き、そして所得の不平等についてである。「日米同盟とは日本が投資し(将来に備える)、米国が消費する(現在を楽しむ)という役割分担がある」ことについても触れられる。

そして終章は、21世紀の社会がいかなる方向に向かうかを論じる。はたしてケインズのいう「明日のことなど心配しなくてもいい社会」を構築できるか」が課題になる。

以上が本書の概要だ。

少しずつ読むことにします。

大正政変──美濃部達吉遠望(33) [美濃部達吉遠望]

美濃部達吉が上杉慎吉と天皇機関説をめぐって激しい論争をくり広げていたころ、すなわち明治末年から大正はじめにかけての時代背景をふり返っておきたい。

1910年(明治43年)の大逆事件以降、社会主義者にたいする圧迫は苛烈で、社会主義者の「冬の時代」がつづいた。ところが、社会主義者にとっての冬の時代は、民本主義者にとっては春の時代だった、と歴史家の松尾尊兌(まつお・たかよし)が記している。吉野作造によって唱えられる民本主義がどのようなものだったかは、おいおいみていくことにしよう。

しかし、「民本主義の陽ざしは、徐々に固い雪をとかし、社会主義の芽をはぐくんだ」という面があったことは否定できない。そして1919年(大正8年)には「大衆的民主主義運動の高揚」がもたらされた。すなわち、普通選挙獲得運動が全国的な盛り上がりをみせるのだ。

達吉の学説が広く受け入れられたのも、この時代である。1920年(大正9年)に、東京帝国大学で達吉は従来の行政法講座に加えて、法学部(法科大学を改称)で憲法第2講座を兼任するようになった。第1講座を受け持つ上杉にとって、それは大きな侮辱にちがいなかったが、学生たちははじめて憲法の講義らしい講義を受けたような気がして、知的な喜びを覚えたと伝えられる。

大正デモクラシーがいつはじまったかについては諸説ある。

しかし、1912年(大正元年)末から翌年2月にかけて発生した、いわゆる「大正政変」は、たしかに大正デモクラシーの息吹を伝えるできごとにちがいなかった。それまでの元老を中心とした藩閥政治に大きな批判の嵐が巻き起こった。

1912年(明治45年[7月30日に改元])に首相を務めていたのは西園寺公望だった。

このころが桂園時代といわれるのは、悪く言えば桂太郎と西園寺公望のあいだで、じつに12年にわたり政権のたらいまわしがおこなわれていたためである。

驚くことに、1901年6月から1906年1月にかけては桂、1906年1月から1908年7月にかけては西園寺、1908年7月から1911年8月にかけては桂、1911年8月から1912年12月にかけては西園寺、そして1912年12月から1913年2月にかけては桂と、桂と西園寺が交代で首相となった。そして、さすがに桂の3期目に政変がおこった。

明治憲法下の内閣は議院内閣制をとっていなかった。総理大臣(首相)を含む国務大臣は、国の元首として統治権を総攬する天皇の補弼(ほひつ)にあたるものとされ、とうぜん天皇によって任命された。しかし、首相はほとんどが元老の話し合いによって決められていたのが実情だった。

政党内閣がなかったわけではない。1898年(明治31年)に自由党と進歩党が合体して憲政党ができ、議会で多数派をにぎった。そのときは、憲政党の首領、大隈重信と板垣退助が、伊藤博文の了解のもと、大隈を首相として内閣を結成した。だが、それはごく短期間で終わり、次に政党内閣が登場したのは、1900年(明治33年)に立憲政友会(略称政友会)を率いた伊藤博文のときである。

達吉も『憲法講話』のなかで、こう述べていた。

〈人によっては、日本の憲法の下においては政党内閣、議院内閣は許すべからざるものであるというようなことを言う者があるようでありますが、これは固陋(ころう)なる無稽の言にすぎぬもので、何の理由もないことであります。〉

この口ぶりからは、達吉が藩閥内閣ではなく、政党内閣、議院内閣を支持していたことが伝わってくるだろう。とはいえ、明治憲法下では議院内閣は例外で、首相の人選は、元老による了承を得るのが暗黙の原則だったといえる。

こうして、1901年(明治34年)からは、桂太郎と西園寺公望のあいだで、12年にわたり、政権のたらいまわしがおこなわれることになる。

桂太郎(1847〜1913)は長州藩に生まれ、陸軍にはいり、ドイツに留学後、陸軍次官、台湾総督などをへて、閣僚となった。1901年に首相となり、日英同盟を締結し、日露戦争を戦った。山県有朋の後継者といえる。

いっぽう西園寺公望(1849〜1940)は公卿出身で、フランスに留学し、「東洋自由新聞」社主となるが、その後、伊藤博文に随伴し、閣僚、枢密院議長などを歴任し、伊藤の後継者として政友会総裁となった。議会多数派を率いているというのが西園寺の強みである。

桂は反政党主義の立場だが、首相となった軍官閥の桂が安定した議会運営をおこなうには、議会多数派の政友会を率いる西園寺の協力が欠かせなかった。そのため、両者のあいだで密約が交わされる。それは桂が退陣するときには、西園寺に政権を譲り、西園寺が退陣するときには桂に政権を譲るという約束だった。この約束は二度くり返され、大正時代にはいって3度目の桂のときに政変が発生するわけだ。

日露戦争後の経済状況はどうだったのだろう。日本はロシアから賠償金をとれないまま、巨額の外債を含む膨大な戦争国債をかかえていた。さらに満洲と韓国の権益を維持するには、軍事増強をはからなければならないという課題もあった。

桂を引き継いだ西園寺新政権は、積極的な経済政策を打ち出し、国内のインフラ整備に取り組んだ。鉄道を国有化し、港湾設備を強化し、電話の普及を促進し、河川を改修し、国営八幡製鉄所も拡張した。そのためには、さらに新たな公債発行と増税に頼らなければならなかった。戦勝気分と政府の積極財政が追い風となって、多くの企業が生まれた。

だが、好景気は長くつづかない。背伸びしたつけが回り、1907年(明治40年)には東京株式市場で株が暴落し、それに追い打ちをかけるようにアメリカで恐慌が発生し、日本の主力輸出商品である生糸の輸出が激減する。

不況は1908年(明治41年)下旬までつづき、足尾鉱山では暴動が発生し、長崎の三菱造船所でも争議が勃発した。増税反対運動も盛んになっていた。東京の市電[都電になるのは1943年]を運営していた東京鉄道会社は運賃を値上げしようとして、大反対運動に見舞われる。こうした動きのなか、西園寺政権のもとで認められた社会党は禁止され、ふたたび桂内閣が発足した。

桂内閣は思い切った経済引き締めをはかり、超緊縮予算を打ち出した。公債整理を優先しながら、日露戦争のときに上げられていた地租を引き下げる。また、社会主義者の徹底的な取り締まりをはかりつつ、労働者の生活改善をめざす工場法を制定した。飴と鞭が桂内閣の特徴である。やがて、1910年(明治43年)の大逆事件が発生する。

桂が西園寺に政権を禅譲することは当初から約束されていた。不平等条約の完全改正を花道として、1911年8月に、桂は西園寺に政権を譲った。これもなれ合いにちがいない。しかし、重要なのはすでにこのころ、もはや政党を抜きにして、政権を運営できない時代になっていたことである。

景気の低迷がつづいている。日本にとっては重化学工業化が次の課題だったが、投資はいまひとつ盛り上がっていない。西園寺政権は国債の償還を進めながら、行政整理をおこない、不要不急の事業を見合わせるなど、慎重な財政運営に終始していた。そこに軍からの突き上げがくる。1910年に韓国が併合されたあと、海軍も陸軍もたがいに競い合うかのように軍備拡張のための予算獲得に走った。だが、それにじゅうぶん答えられないまま、陸軍が反発して西園寺政権は瓦解した。

問題はそのあとだった。だれを次の首相にするかで、元老会議はもめにもめた。元老会議といっても、いま残っている元老は山県有朋、松方正義、井上馨、大山巌の4人だけだった。桂太郎は宮中の内大臣兼侍従長になったばかりだから無理だろうという意見がでたあと、海軍大将の山本権兵衛、朝鮮総督の寺内正毅、貴族院議員の平田東助といった名前が出ては消え、77歳の松方正義にも打診がなされるほどだった。

そして、10回の元老会議をへて、やはり桂しかあるまいというところに話がおちついた。元老4人は大正天皇に拝謁し、山県がこれまでの経緯を説明し、天皇から桂を首相に任命するとの勅語が出された。

これにより桂はみたび首相となった。だが、この政権はわずか50日しかもたない。

桂は閣僚に加藤高明、後藤新平、若槻礼次郎をいれるなどして強力な布陣を敷いた。問題となっている陸海軍の拡張計画を1年延期させ、歳出を1割削る財政計画を検討し、さらに陸軍大臣、海軍大臣を文官にすることさえ検討していた。そのいっぽうで安定政権をつくるために、政友会とは別にみずからの政党を結成したいと考えていた。

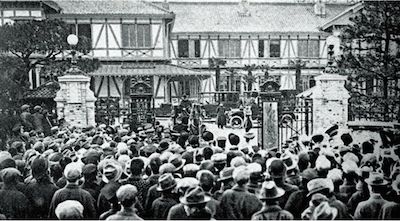

だが、発足早々の桂内閣を「護憲運動」の嵐が襲う。政友会の尾崎行雄、国民党の犬養毅らは、陸軍のごり押しで西園寺内閣が倒れ、不透明な元老会議でまたも長州閥の桂内閣が発足したことに憤りを感じていた。東京の歌舞伎座や両国国技館をはじめ、各地で憲政擁護の大演説会が開かれた。

民衆の勢いに押される格好で、政友会をはじめとする諸政党は、国会に内閣不信任案を提出した。数万の群衆が霞ヶ関の国会議事堂を取り囲み、事態を見守った。

これに対抗して、桂は議会を5日間停会とし、政局の打開をはかった。そのかんに新党をつくろうとしたが、思ったほど人数が集まらない。議会ではのちに「憲政の神様」と呼ばれる尾崎行雄が政友会を代表して、名演説をぶった。

〈彼は常に口を開けば忠君愛国を唱え、忠君愛国はおのれの専売のごとく言っているが、そのなすところ、玉座をもって胸壁となし詔勅をもって弾丸となした。しこうしてその政敵を倒さんとするものである。〉

そこで危機感を覚えた桂は、大正天皇を動かして、西園寺に内閣不信任案の取り下げを示唆する勅諭をださせた。しかし、政友会のほうはおさまらない。

不信任案成立が避けられないとみた桂は、議会解散に打って出るつもりだったが、選挙で勝てる見込みはなかった。内閣総辞職の道しか残っていなかった。だが、その前に桂はまたも議会を停会とした。そのため、恐れていた民衆暴動がまたも日比谷付近で発生する。国民新聞、やまと新聞、二六新聞など政府支持の新聞が焼き討ちにあう。暴動は東京だけで収まらず、大阪や京都にも波及した。

こうして、桂は辞任した。そうなると次は政友会内閣が誕生するはずだが、そうはならなかった。内閣不信任案の撤回を示唆した大正天皇の勅諭に背いたことを理由に、西園寺公望が政友会総裁を辞任したためである。

元老会議が開かれた席で、西園寺は次期首相に海軍大将の山本権兵衛を推し、これにより急遽、山本内閣が成立する。政友会内部では陸軍内閣のあとは海軍内閣かと反発する向きもあったが、政友会総務の原敬は党内の反対を抑え、山本内閣を支えることをあきらかにした。

つい長々と政局にふれることになったが、美濃部達吉と上杉慎吉のあいだで天皇機関説論争が交わされていた時期は、まさに大正政変がおこったときと重なっている。何となく美濃部のほうが優勢を保ちながら、この論争があいまいなまま立ち消えとなったのは、政局の動きが激しさを加えていたからかもしれない。

大正時代を迎えるなか、元老の影響力は次第に低下し、議会と軍の力が大きくなりつつあった。

そんななか、天皇を国家の最高機関と位置づけ、元老による国政支配をよしとせず、国家機関としての議会の役割を重視する達吉の憲法解釈は、明治立憲体制のあるべき姿を示すとともに、大正デモクラシーを牽引する思想として次第に認められていくことになるのである。

広がる論争──美濃部達吉遠望(32) [美濃部達吉遠望]

引きつづき、明治末年から大正はじめにかけての、いわゆる第1次天皇機関説論争にふれる。

それから二十数年後のち、美濃部達吉は東京帝国大学を退官したあとに記した「退官雑筆」(1934年)のなかで、このときの上杉慎吉との論争を「三十余年の教授生活の中でも最も不愉快な思い出の一つ」だったと語っている。

上杉はすでに1929年(昭和4年)に亡くなっていた。達吉の信念は変わっていない。変わったのは時代である。このとき、まだ達吉はまたもや天皇機関説批判がこんどはさらに大波となって、わが身に襲ってくるなどとは思っていなかった。だが、かすかな悪い予感が、明治末年ごろの論争をふり返らせている。

あのとき、なぜ同僚の上杉教授が、自分の『憲法講話』を激しく攻撃し、美濃部の天皇機関説は「日本の国体を否認し、日本をもって民主国なりとするもの」だと糾弾したのかが理解できなかった。上杉自身も少し前まで国家法人説を認め、君主は国家の機関だといっていたのに、にわかに意見を変えたのだ。「私が国体を否定する乱臣賊子であるかのごとき攻撃を加えられたのであるから、私は呆然として言うところを知らなかった」というのが正直な気持ちだった。

達吉はさらに当時をこう回顧する。

〈学問上の論争ではなく、「国体」という太刀を提(さ)げて、大上段から、国体を否認する乱臣賊子であると、真向梨割(まっこうなしわり)に切り下げられたのであるから、私としては迷惑この上もないことであった。しかもそれ[批判対象となった『憲法講話』]は文部省の嘱託による中等教育講習会の講演であるというので、累(るい)を文部省に及ぼす虞(おそれ)があったし、一方にはある有力な向きからは、文部省に内申があり、私を免官させようとする運動が盛んであるというような情報をも受けたので、やむを得ず、私は新聞紙や雑誌で、一応弁明を加えたのであった。〉

ことばが喚起するイメージは、しばしば論争のゆくえを左右する。達吉は天皇機関説という言い方を避けて、君主は国家の最高機関といった言い方をしていた。同じことといえば同じことなのだが、あえて天皇機関説というと、どこか天皇をただの役割とみなすかのようなイメージを与え、尊皇の念が欠けるかのような印象がつくられることを達吉は恐れていた。

そのいっぽうで、国体ということばをかざせば、日本は万邦無比の国体を有しているというように、それだけで憲法を超えた超越的な価値があるかのようにみえてしまう。

そこで、国体を否認していると決めつければ、理屈ぬきに、それは論敵を葬り去ることのできる魔法のことばとなる。これに対抗するには、自分の発言は国体に反していないと弁明するほか逃げ道はなくなってしまう。学問上の論争はのっけから封殺されてしまう。そのため、達吉は日本がどのような国であるかを説明するさいに、国体という言い回しを避け、政体という概念を用いていた。

いずれにせよ、上杉慎吉が仕掛けた策略は、達吉を大学教授の地位から葬り去ろうとする意図を秘めていた。文部省に内申があり、美濃部を免官させようとする運動もあったという。その「有力な向き」とは穂積八束(やつか)だったといううわさもあったが、はっきりとはしなかった。だが、その運動は成功しない。達吉の岳父が元文部大臣で、当時枢密顧問官の菊池大麓だったことも関係しているかもしれない。

この論争で、達吉に被害はなかった。むしろ、達吉を支持する声が強かったという。

〈幸いにして、学界では、二三の例外はないではないが、一般には私の説が承認せられておるようであり、文部省および他の官界においても、私の弁明を諒としたもののごとく、免官にならずして終わった。〉

とはいえ、このとき論争があったことにより、文部省の側はかりそめにも国体にかかわる以上、美濃部説を取り入れることに慎重になった。

〈しかし、何にもせよ国体を名としての攻撃であり、しかして事の苟(かりそめに)も国体に関する限り、文部省は極度に神経過敏であるので、こういう物議をひき起こした以上、爾来(じらい)文部省が私を遠ざけるにいたったことも、やむを得ないところであろう。

その時まで、中等教員検定試験の法制の試験委員は、毎年私が嘱託を受けていたのであったが、この時を最後として、全く嘱託を受けないことになったし、また文部省から出版する予定をもって、中等教育の法制教科書の起草を嘱託せられ、既に脱稿して差し出してあったのが、遂に出版せられないで終わったのも、おそらくはこれが原因となったのであろうと思う。〉

役所の事なかれ主義が発揮され、達吉は中等教員検定試験の委員をはずされただけでなく、すでに執筆を終えていた中学生用の教科書も出版されないままになったことがわかる。

それでも雑誌『太陽』や『読売新聞』に載った論説で、達吉の考え方は学界や官界だけではなく、広く国民の知るところとなり、多くの支持を集めたことは、このときの論争の成果だった。その理由は、達吉のいわゆる天皇機関説が、有司専制を批判し、国民の権利を拡張する方向性を指し示していたからである。

前回も紹介したが、当時の論争の広がりを、もう少しみておく。

達吉は孤立していたわけではない。むしろ、当時は上杉を批判し、達吉を支持する声のほうが強かったといえるだろう。

たとえば京都帝国大学法科大学教授の市村光恵(いちむら・みつえ)は、美濃部・上杉論争にからんで、雑誌『太陽』に「上杉博士を難ず」という一文を載せ、上杉の態度が学者的ではなく、むしろ婉曲的に議論を圧迫する気配があることを批判している。上杉が美濃部を「国体に対する異説者」、「民主論者」と決めつけ、さも君主国王を「人民の家来」、「人民の使用人」といったかのように捏造した姿勢は、じつにみにくいと断言した。そのうえで、自分は国家法人説、君主機関説を断固支持すると表明した。

いっぽう上杉を支持したのは、東大で長く憲法学講座を担当していた穂積八束だった。穂積は1912年(大正元年)8月に病気のため大学を辞職し、10月に亡くなるが、亡くなる直前、美濃部・上杉論争にかかわり、『太陽』に「国体の異説と人心の傾向」と題する談話を発表した。

穂積はいまや学者のあいだでは君主機関説が主流となり、美濃部のような言語道断の説が平然と迎えられていることを慨嘆する。いまの聖世に白昼公然、「統治権は皇位に存せず」、「皇位をもって統治の主体とするのは我が国体に反する」といった異説が流布されているのは、ただ唖然とするばかりだという。

教育当局はなぜこんな異説を取り締まらないのか。わが数千年の歴史においては、皇位主権を疑う者はだれ一人としていなかった。それなのに、現在の聖世において、皇位主権を否認し、天皇は統治権を有したもう主体ではないなどと、露骨に公言する者が出現した。とてもがまんするわけにはいかない。言論の自由とは、こういうことを指すのだろうか、と穂積の腹の虫はおさまらなかった。

穂積の談話は最初から最後まで、この調子だった。これも、人の感情をあおりながら、美濃部の説が人心を攪乱する「国体の異説」であることをきわだたせる手法だった。

達吉にとって、立憲君主制のもとで天皇が国家の最高機関であることはいうまでもないことだった(だが同時に議会も国家の機関である)。しかし、穂積や上杉にとっては、天皇が国家の機関であることは国民に広く知られてはならない「真実」だった。天皇の名で出される勅語や勅令、詔勅、布告は、それ自体天皇直接の意志として、臣民が受け止め、服従せねばならない規律なのだった。

そのことからも、穂積や上杉の天皇主権説をもっとも強く支持したのが山県有朋だったことは、容易に想像できるだろう。

『太陽』の主幹、浮田和民(うきた・かずたみ)は、論争が過熱するなか、「無用なる議論」と題して、もっと冷静な議論をするよう呼びかけた。天皇を国家の最高機関と呼ぶのは、けっして「不敬」ではないと美濃部を擁護しつつ、はたして天皇機関説が正しいかどうかは研究の余地があるとした。浮田は美濃部が近代の君主を論じていても、はたして日本古来の天皇を認識しているかという重要な問題提起をしていたのかもしれない。

『太陽』誌上での美濃部・上杉論争は1年近くつづき、新聞でも取りあげられて、ジャーナリズムをにぎわせることになる。だが、次第に立ち消えになっていったのは、世間の関心を集めるできごとが次々とおこったからである。

立花隆はこう書いている。

〈上杉が生きて活躍していた時代は、そのまま大正デモクラシーの時代であり、上杉のような思想は一般社会からは必ずしも受け入れてもらえない時代だった。上杉はどちらかというと、同時代が自分の思いとは反対の方向にどんどん動いていくのを失意と焦燥をもって見ていたのである。それだけに、吉野作造や美濃部達吉のような大正デモクラシーの旗手的存在に対しては、強い敵愾心を持っていた。〉

上杉の思想が復活するのは、昭和ファシズム期においてである。国体を護持せよという主張が次第に強くなってくる。国民の自由と権利は制限されようとしていた。

だが、いまは大正デモクラシーがはじまったところだ。それはどんな時代だったのだろうか。