中曽根康弘だった──大世紀末パレード(11) [大世紀末パレード]

サッチャー、レーガン、ゴルバチョフとくれば、日本では中曽根康弘の名前を挙げないわけにはいかないだろう。

中曽根康弘(1918〜2019)は1982年から87年まで日本の首相を務めた。服部龍二のすぐれた評伝によれば、中曽根康弘は群馬県高崎市で木材業を営む中曽根松五郎の次男として生まれ、高崎北尋常小学校、高崎中学、静岡高校を経て、東京帝国大学法学部政治学科に入学している。大学卒業後は内務省に入省するが、海軍経理学校も卒業して、海軍でキャリアを積み、海軍主計中尉として、フィリピン、インドネシア、台湾と回っている。その後、大尉に昇進し、日本に戻ってきたところで終戦となり、内務省に復帰するという経歴を積んでいる。

戦後、内務省をやめると、高崎に帰郷し、1947年の総選挙で民主党から出馬し、28歳で当選をはたした。弁が立ち、党幹部に服従せず奔放にふるまったので、「青年将校」とあだなされていた。同年の総選挙では、新潟3区から同い年の田中角栄が同じく民主党で立候補し、初当選している。このときからふたりはライバルとなった。もっとも金力は田中のほうがはるかに上で、党内でも早くから抜擢されている。

服部龍二によると、中曽根の政治的原点は「反吉田(吉田茂)」だったという。GHQに追従しているかにみえる吉田に対抗して、中曽根は「アメリカに対する独立回復、自主防衛」を打ちだし、吉田の自由主義、資本主義にたいし、「協同主義」にもとづく「国民大衆の福祉」増進を唱えた。保守ではなく、革新保守という立場である。思想的には徳富蘇峰に感銘を受けていた。

岸、池田、佐藤、田中と政権は変わり、「三角大福中」(三木、田中、大平、福田、中曽根)と称される派閥抗争の時代がはじまる。そのかん弱小派閥を率いる中曽根は「風見鶏」と呼ばれる動きをしながら、運輸相、防衛庁長官、通産相、党幹事長、行政管理庁長官などの政治キャリアを積んでいた。そして、1982年11月についに首相の座を勝ちとることになるのだ。だが、その前に悶着がなかったわけではない。

福田赳夫の後継として1978年に首相となった大平正芳は、福田との抗争に悩まされつづけた。1980年に衆議院で社会党から大平不信任案が提出されると、それに福田派や三木派が同調したために、不信任案が可決され、総選挙となった。その選挙期間中、大平が急死し、自民党は大勝、鈴木善幸内閣が成立するという経緯があった。

だが、鈴木内閣はあくまでも中間内閣でしかなかった。鈴木内閣で行政管理庁長官を務めた中曽根は、元経団連会長の土光敏夫を臨時行政調査会会長に据えて、行財政改革のためのプランを練った。

1982年、外交問題で迷走した鈴木が11月の自民党総裁選に出馬しないという情報をつかむと、中曽根はさっそく第一派閥の田中派と鈴木派の支持をとりつけ、総裁選予備選挙に出馬する。総裁選に圧勝し、自民党総裁に就任したあと、11月26日に国会で第71代内閣総理大臣に指名された。中曽根内閣は閣僚20人のうち6人を田中派が占めたことから、メディアからは「田中曽根内閣」とか「直角内閣」などと揶揄されていた。

中曽根は強いリーダーシップをもつ首相をめざした。みずから、それを「大統領的首相」と名づけている。中曽根は数多く私的諮問委員会を設け、官邸主導による政策立案をこころみている。

たとえば「平和問題委員会」には京都大学教授の高坂正堯(まさたか)、「文化と教育に関する懇談会」にはソニー創設者の井深大、「経済政策研究会」には三菱総合研究所の牧野昇、「対外経済問題諮問委員会」には元外相の大来佐武郎、「国際協調のための経済構造調整研究会」には日銀総裁の前川春雄をそれぞれ座長としている。ほかにも東大教授の公文俊平や佐藤誠三郎、学習院大学教授の香山健一、演出家の浅利慶太などがブレーンとして採用された。NHK理事(のち会長)の島桂次や読売新聞幹部(のち会長)の渡辺恒雄とは特に親密な関係を築いた。

「戦後政治の総決算」はもともと1983年の参院選、衆院選に臨む決意表明のことばにすぎなかったが、やがて中曽根政治の方向を示すスローガンになっていく。

「戦後政治の総決算」とは、本人にいわせれば「吉田政治の是正」、「行財政改革の遂行」、「国際貢献に邁進すること」を意味していた。中曽根は吉田は経済を重視するあまり、安全保障をなおざりにしたと考えていたのだ。

服部龍二はなかでも中曽根外交を高く評価している。それはアメリカを基軸とする冷戦に即した戦略的外交だったという。

それでも首相就任直後、中曽根は最初の訪問国として韓国を選んだ。当時の韓国大統領、全斗煥とのパイプ役を務めたのが、伊藤忠商事前会長の瀬島龍三だった。日本と韓国の関係は、相変わらずぎくしゃくしていた。瀬島の下準備が功を奏して、ソウルの青瓦台で開かれた1983年1月12日の日韓首脳会談は大成功をおさめる。

そのときの晩餐会で、中曽根は「不幸な歴史があったことは事実であり、われわれはこれを厳粛に受け止めなければならない」としたうえで、今後は日韓が「互いに頼りがいのある隣人となることを切に希望する」と述べた。晩餐会後の懇談では、全大統領が日本語で「ナカソネさん、オレ、アンタにホレタヨ」と話す場面もあったという。

日韓首脳会談のあとは、いよいよ日米関係の改善である。中曽根は1月17日にワシントンに到着し、レーガン大統領と会見。日米が「運命共同体」であることを確認した。レーガンが「これからは自分をロンと呼んでほしい」と述べたのにたいし、中曽根は自分は「ヤス」だと答え、それにより「ロン・ヤス」関係ができあがる。

このときの訪米で注目されたのは、中曽根の「不沈空母」発言だった。じっさいには、ホワイトハウスの朝食会で、中曽根はソ連機の侵入を許さないようにするため、日本を「大きな壁を持った巨大な船にしたい」と述べたにすぎない。それを通訳をした村松増美が「不沈空母(unsinkable aircraft carrier)」と訳して、このことばが定着したのだという。「浮沈空母」発言はアメリカのメディアで評判になるいっぽう、日本国内では強い反発を呼んだ。

4月30日から5月10日にかけて、中曽根は東南アジア諸国(インドネシア、タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ブルネイ)を歴訪、各国との友好関係を深めるとともに、日本列島を中核とする日本の自主防衛政策への理解を求めた。

5月28日から30日にかけて開かれたウィリアムズバーグ・サミットでは、日本の首相にしてはめずらしく各国首相の議論に立ちいり、ソ連にたいし一歩も引かない姿勢を示すことがだいじだと発言した。それにより、もめていた共同声明がまとまったのだという。

6月の参院選で、自民党は安定多数を維持し、社会党は敗北する。

9月1日には大韓航空機事件が発生した。ニューヨーク発ソウル行きの大韓航空機が、サハリン南西で、ソ連の戦闘機スホイ15により誤って撃墜されたのだ。日本のレーダーは大韓航空機の機影消滅をとらえていた。中曽根はすぐ韓国の全大統領に電話し、事態の解決に全面協力することを約束した。その後、日本が傍受したソ連の交信記録が公表されたため、ソ連は事実を認めざるをえなかった。

10月12日にはロッキード事件の一審判決がだされた。東京地裁は田中角栄被告にたいし懲役4年、追徴金5億円の実刑判決をくだした。中曽根は10月26日にホテルオークラで田中と会い、暗に議員辞職を求めたが、田中は首を縦にふらなかった。

自民党の最大派閥を握る田中の去就は、まもなくおこなわれる総選挙の結果を左右しかねなかった。中曽根は悩んだ末、田中にけじめを求める密書をしたため、首席秘書官に田中事務所に届けさせた。田中事務所でそれを受けとった秘書の佐藤昭子は「越山会[田中の後援会]の女王」と呼ばれ、田中の愛人でもある。だが、中曽根の密書は田中に届けられることはなく、佐藤から議員辞職に否定的な返信が戻ってきたという。

衆議院は11月28日に解散され、12月18日に総選挙がおこなわれた。世にいう「ロッキード選挙」である。中曽根が危惧したとおり、自民党は大敗し、36議席を失う。いっぽうの田中自身は地元で過去最多得票を得て圧勝していた。自民党は9人を追加公認し、かろうじて過半数を確保する。

中曽根は早くからこの難局を予想し、新自由クラブとの連立をはかっていた。こうして12月27日に自民党初の連立政権となる第2次中曽根政権が発足する。

この崖っぷちを乗り越えなければ長期政権は望めなかった。

長くなったので、このつづきは次回。いよいよわれわれの扱っている時代(大世紀末)にはいっていきます。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(2) [商品世界論ノート]

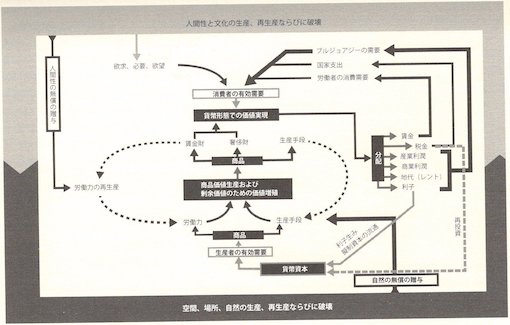

『経済的理性の狂気』第1章では、資本とは何かが大まかに説明された。資本とは、原料と機械と労働力を用いて商品をつくりつづけていく力だといってよい。資本はお金にはじまってお金に終わる。〈経済権力〉と名づけてもいいだろう。世界を変えるのは商品そのものである。だが、その背後には商品をつくり、商品を動かし、商品を売りだす経済権力としての資本が控えている。近代の経済史は、経済権力としての資本(そして、それを束ねる国家)の興亡史としてとらえることができる。

その資本をマルクスは『資本論』でどのようにとらえていたかを概観するのが、第2章のテーマである。ここではマルクスの達成した業績と達成できなかった課題が示されることになる。

『資本論』は全部で3巻からなる。マルクスは資本が正常に機能することを前提として、「運動する価値」としての資本の膨張を論じている。

第1巻で論じられるのは価値の増殖過程、つまり商品の生産過程である。これにたいし、第2巻では価値の実現過程、言いかえれば商品の流通過程が論じられ、第3巻では価値の分配過程、とりわけ利潤の分配が論じられる。こうして資本は生産、流通、分配の過程を終えて、ふたたび同じ過程をくり返していくことになる。

だが、ものごとは、そうはうまくはいかない。資本はみずからを実現する過程で、さまざまな矛盾をかかえてしまうからである。

『資本論』全3巻のうちで、マルクスがみずから出版にこぎつけることができたのは第1巻だけである(1867年)。あとの2巻はマルクスの膨大なノートをエンゲルスが編集するかたちで、第2巻が1885年に、第3巻が1894年に発刊された。さらに残された学説批判の部分は、カウツキーによってまとめられ、1905年に『剰余価値学説史』として刊行されることになる。

ハーヴェイが全3巻からなるマルクス『資本論』の体系をどのようにとらえているかを、以下、ごく簡単に紹介してみたい。

最初にこう書いている。

〈私の推測では、『資本論』におけるマルクスの根本的な真意は、当時の政治経済学者たちが推奨していた自由市場資本主義というユートピア的見解を脱構築することにあった。彼が示したかったのは、スミスその他の人々が想定したのに反して、市場の自由が万人にとって有益なものにはならないということであり、しかも、それは資産のある資本家階級には莫大な富をもたらし、大衆には貧困という反ユートピアをもたらす、ということである。〉

マルクスは近代(マルクスに言わせれば近代の悲惨)の源ともいえる資本の謎を謎を探るために、資本の動きを構造的にとらえようとしたとまとめることができる。

とりわけマルクスが重視したのは、資本が商品を生産する過程では、かならず剰余価値が生みだされているということだった。その剰余価値は生きた労働力によってつくりだされるのであって、市場が剰余価値を生みだすのではない、とマルクスは考えた。労働者は必要労働時間以上にはたらいて、労働力の価値以上の価値を生みだすのである。

ただし、ここで念のためにつけ加えておくと、ぼく自身は(おそらくハーヴェイの理解ともちがって)マルクスの仮定にはきわめてトリッキーな前提が含まれていると考えている。マルクスは商品をつくるのは労働者だと考えているが、これはとうぜんのようにみえて、じゅうぶん疑う余地がある。なぜなら、労働者は商品をつくっているのではなく、つくらされているのだからである。雇用された労働者は、つくられる商品の所有者ではない。したがって、労働者は搾取されているとは単純にはいえないのだ。無論、そのことは賃金は低くてとうぜんという意味ではないし、低すぎる賃金はそれこそ搾取というべきである。

とはいえ、商品の剰余価値が流通過程においてではなく生産過程で生みだされていることはまちがいない。流通過程は商品を生みだしているわけではないからである。俗なことばでいえば、もうけのでない商品をつくって売ろうとする企業は成り立ちようがないのだ。

マルクスのモデルによれば、資本家は剰余価値を徹底して追求する。それは資本の蓄積を推し進め、市場占有率を高めるためだ。生産効率を挙げるためには、新たな技術が導入されなければならない。それにより半失業者と失業者からなる産業予備軍が形成され、賃金はさらに低下する。いっぽうで、資本の蓄積はさらに進む。マルクスはそんなふうに考えた。

『資本論』第2巻では、流通過程における価値の実現が論じられる。商品が売りに出される(したがって商品の所有権が購入者に移転される)にあたって、頭のなかの計算でしかなかった価値(剰余価値を含む)は、いよいよ実現されて、貨幣へと転化するのだ。

マルクスはその過程が順調に想定どおり進行すると想定している。ここでは需要と供給が一致することが前提となっており、そこから再生産表式が導きだされる。

基本となっているのは産業資本である。資本は生産資本、商品資本、貨幣資本へと次々変身していくが、産業資本家はそれを統率するとみられている。だが資本が巨大化すればするほど、その統率はより困難になる。

マルクスは、技術革新や組織革新の問題を後回しにしているが、資本のつくりだす商品が、それぞれ固有の生産期間や流通期間をもつことは指摘されている。イノベーションの目的は生産期間や流通期間を短縮、加速することによって、より多くの利潤を確保することである。生産の加速はより多くの固定資本を必要とするが、ここでは銀行をはじめとする信用制度が大きな役割をはたすことになる。

ハーヴェイによれば、マルクスは第2巻で「能率を向上させ絶えず加速させようとする強力な動機が、資本の流通に存在する」ことを強調しているという。それはそうだろう。市場こそが、じっさいに商品どうしが競い合う格闘場なのであって、そこで勝ち抜き、みずからの価値を実現するには、商品自身の力を高めなくてはならないからである。

さらに、マルクスは市場における価値の実現を困難にする要因をすでに指摘していたとも論じている。それは有効需要の不足である。経済を安定させるのが労働者の有効需要であるにもかかわらず、資本のたえざる合理化努力は、労働者の有効需要をけずる方向にはたらいてしまうのだ。その矛盾が市場に不安定要素をもたらし、経済の長期停滞をもたらす一因となる、とハーヴェイは論じている。

『資本論』第3巻のテーマは価値と剰余価値の分配である。ここでは、すでに流通過程において、無事、商品の価値が実現され、価値が貨幣に転化されたことが前提とされている。資本の規模が変わらなければ、商品の売り上げは、当初スタートした分と同じ金額が、材料費や労賃などにあてられて、新たな商品生産過程に投じられるだろう。

だが、剰余価値として得られた分はどうなるのだろう。このとき市場で実現された剰余価値は、当初、生産過程で計算上想定された剰余価値とは異なっている。市場での競争が、いわば利潤率を均等化し、時に低下させて、剰余価値の実現を歪めてしまうのである。

さらに産業資本家は、商品の生産過程で銀行などの金融機関や土地所有者に頼らなければならず、商品の流通過程においても、商人資本家に頼らなければならない。すると、産業資本家の手元に残る剰余価値は、商人や銀行、土地所有者などに剰余価値の一部を引き渡したあとの残りということになる。

とりわけ大きいのが商人(商業)の役割である。市場での商品の販売には時間がかかるため、産業資本家はただちに商品を商人に引き渡して、商品の販売をゆだねる。商人は、市場への輸送活動などは別として、新たな価値を生みだすわけではない。「価値実現や価値の貨幣化を、より効率的に、より迅速に、より安全に行なう見返りとして、産業資本によって事前に生産されていた価値の一部を領有するのである」と、ハーヴェイは論じている。

イギリスでは土地の囲い込みと私有化によって、大量の賃金労働者が生みだされた。土地はそれ自体が価値をもっているが、『資本論』では資本家が剰余価値のなかから地代を支払うことが想定されている。

さらに資本主義の発展にとっては、銀行と金融機関が大きな役割をもつ。原材料の仕入れや長期にわたる生産期間、あるいは機械の投入など、資本家は常に多額の資金を必要とし、それを自己資金だけでまかなうのはほとんど不可能である。また、貯えた余剰資金をどこかに預けておく必要もある。こうしたことから信用・金融制度がいっそうの高度化を求められるようになるのだ。

銀行と金融機関は貨幣を通じて、資本の生産活動に関与する。資本の生産活動には、多様な時間性が作用するが、その基準となるのが時間とともに変動する利子率である。これによって貨幣に価格がつけられることになる。

ハーヴェイはこう書いている。

〈銀行と金融機関は、商品としての貨幣を取り扱うのであって、価値生産を取り扱うわけではない。それらは貨幣利益率が高いところなら、どこにでも貸し付けるのであって、生産的活動に従事していないところでも構わない。〉

こうして銀行は産業資本にかぎらず、土地不動産会社や商人資本家、国家、さらには消費者にも貸し付けをおこなうことになる。その貸付額は、預金として保有する資産額の何倍、何十倍にもおよび、時に恐慌となって、債務の破裂をもたらすことがある。

さらに銀行・金融機関からもたらされる剰余資金、すなわち利子生み資本の存在も無視できない。それらは投機家(資本家を含む)などに貸し出される貨幣商品となる。資本家が投機家に変貌すると、貨幣所有者と生産者が区別され、企業における所有と経営の分離をもたらすることになるだろう。それによって「株主は、貨幣資本の投資運用益を要求するのにたいし、経営者は、生産機能の積極的組織化をつうじて自分の取り分を請求する」ようになる、とハーヴェイは解説する。

利子生み資本の存在は、たとえば住宅ローンや投資信託などのように、マルクスの時代よりも現代のほうが、より大きな、そして時に深刻な問題を投げかけるようになっている。

マルクスの目標は資本を総体性としてえがくことだった、とハーヴェイはいう。資本は次々と商品をくりだし、以前の商品を排除したり、更新したり、置換したりしながら、まるで有機的な総体(人格をもつ「法人」)として進化していく。

とはいえ、マルクスの『資本論』は、ついに全体的理論としては完成しなかった、とハーヴェイは明言している。研究テーマとしては、ほかに競争や国家(税)、世界市場、恐慌なども挙げられながら、それらは遂に深く追求されることがなかったという。

資本は「運動する価値」の蓄積する永続的な全体として可視化することができる。じっさい、ハーヴェイはそれをチャート化している。だが、進化しつづける資本は自然破壊を含め、常になんらかの軋轢を引き起こし、世界じゅうで悲劇や闘争を招きつづけることになる。

ハーヴェイは未完の『資本論』を導き手としながら、「経済的理性の狂気」に満ちた現在の経済社会を読み解こうとしている。

つづきはまた。

ポール・ジョンソン『現代史』をめぐって(3)──大世紀末パレード(10) [大世紀末パレード]

1980年代の人物として印象的なのは、やはりサッチャー、レーガン、ゴルバチョフだ。ポール・ジョンソンは『現代史』で、この3人をドラマチックにえがいている。

まず最初に登場するのが、1979年にイギリス初の女性首相となったマーガレット・サッチャーだ。めざしたのは資本主義の再生だったといってよい。

サッチャーが最初に手がけたのは、それまで強い法的権限をもっていた労働組合の活動を制限することだった。そのため、議会での立法がなされ、行き過ぎたストライキやピケは取り締まられるようになった。

これに反発したのが、全国炭鉱労組(NUM)である。イギリスの炭鉱産業は1946年から国有化されていたが、炭鉱の多くが大きな損失をかかえていた。経営側は1984年3月に20炭鉱の閉鎖を宣言する。

これにたいし、組合委員長のアーサー・スカーギルは戦闘的な特別代議員だけを集めて、ストライキを宣言。その結果、炭鉱の閉鎖は174炭鉱のうち131炭鉱におよぶことになった。

炭鉱ストにたいし、サッチャー政権は絶対に妥協しない態度で臨んだ。警察は新たに制定された法律にもとづき、徹底的な取り締まりを実施した。

組合側は粘り強く闘ったが、大ストライキを1年以上つづけるのはさすがにむずかしかった。1985年3月、組合側は事実上、無条件降伏し、ストは終結する。多くの従業員が解雇や失職に追いこまれ、当時ヨーロッパ最大の労働組合だったNUMはわずか8万人の組合に縮小してしまう。

ストライキを実施したのは炭鉱労組だけではなかった。イギリスの労働組合は企業組合ではなく、ユニオンショップ制をとっているのが特徴だ。植字工労組(NGA)は70年代から80年代にかけ、しばしばストを実施し、全国紙を休刊に追いこんでいた。1983年には植字工のストによって6月1日から8月8日までフィナンシャルタイムズ社が閉鎖され、11月25日から27日にかけ、すべての全国紙が休刊になっている。

経営者と組合のあいだで激しい闘争がくり広げられた。だが、けっきょく植字工労組と印刷労組のほうが全面的に敗北し、多くの労働者が解雇されることになる。経営側はそのかん、ひそかに手作業の植字や割付に頼らなくてもすむハイテクの印刷工場を建てていた。

サッチャーによる資本主義再生のための政策は成功を収めた、とジョンソンはいう。イギリスの生産性はヨーロッパ最高の水準まで回復し、1981年から88年にかけ、経済成長率は4%台を保つことになった。

なかでもサッチャー政権の最大の業績が、国営事業を「民営化」したことだ、とジョンソンは指摘する。

国際電信電話会社、英国鉄鋼公社、英国航空、英国電気通信公社、英国ガス公社、水道・電気供給産業などが、サッチャー政権時代に民営化された。民営化は株式取引所を通じておこなわれ、株式の「放出」は株式取引を活発化させる効果をもたらした、とジョンソンは「民営化」を絶賛している。

サッチャーは1979年から3回の総選挙を勝ち抜き、90年に退陣するまで、11年半にわたって首相を務めた。人気があったのは事実だが、敵も多かった、とジョンソンはいう。権威をもって君臨したことが党内外で反発を呼んだ。

いっぽう、米国では1980年11月にロナルド・レーガンが新大統領に選出された。ジョンソンは「レーガンが、サッチャーの勝利と先例に導かれたことはまちがいない」と記している。レーガンは「真の敵は大きな政府だ」と広言していた。だが、小さな政府をつくるのはむずかしかった。

公約のなかで実現できたのは減税である。減税によって、経済が刺激され、税収も増えたが、同時に財政支出も増えた。その結果、財政赤字が増大し、貿易不均衡にともなって貿易赤字が拡大する。このふたつの赤字を埋めるために国債と民間企業資産が売りに出される。それを積極的に買い取ったのが日本だった。だが、皮肉なことに、それにより米国内では日本への懸念が高まっていくことになる。

双子の赤字に悩まされたといえ、レーガンの政策、とりわけレーガノミクスと呼ばれた経済政策は成功を収めた。1982年から87年にかけての6年間で、米国の実質GNPは27%、工業生産高は33%、平均所得は12%伸び、2000万人分の雇用がつくりだされた。こうして、米国はベトナム戦争の失敗以来失われていた自尊心を回復した、とジョンソンは記している。

1982年4月2日には、アルゼンチン軍がフォークランド諸島のイギリス直轄植民地を占領する事件がおきていた。イギリス軍はただちに反攻を開始し、諸島を奪還し、6月14日にアルゼンチン軍を全面降伏に追いこむ。イギリスの勝利はアルゼンチンの軍政を終わらせることとなった。

1983年10月19日には、西インド諸島の小国グレナダで、モーリス・ビショップ首相が左翼勢力によって暗殺された。キューバの大軍がグレナダに配置されたとの報告を受けて、レーガン大統領はただちに軍事介入を決意した。米軍は10月25日にグレナダに上陸し、左翼勢力を排除したあと、11月2日にただちに撤収する。

ジョンソンによると、レーガン大統領がめざしていたのは、ソ連に奪われていた勢力を回復することだったという。とくに物騒だったのは、ソ連が東ヨーロッパで中距離核弾頭ミサイルSS20を大規模に配置したことだ。これに対抗して、レーガンとサッチャーはイギリスをはじめとするNATO諸国に巡航ミサイル網を配備するよう提案する。これにたいし西ヨーロッパでは1983年に激しい抵抗運動が巻き起こったが、計画はそのまま推し進められた。

レーガンは就任当初から包括的な軍備拡張計画に着手していた。軍事予算が拡大され、軍備が増強され、スターウォーズ計画と称して、対弾道ミサイル兵器も開発された。さらに米軍全体の戦略計画と戦術訓練のあり方が練りなおされた。

いっぽうソ連では1980年代はじめから経済的大混乱がはじまっていた。侵攻したアフガニスタンではおそろしく費用がかかったうえ、反政府ゲリラの抵抗に悩まされていた。ソ連がアフガニスタンから完全に撤退するのは1989年のことである。

1982年11月にブレジネフが亡くなったあと政権の座についたアンドロポフ、チェルネンコはいずれも1年ほどで病死し、1985年3月に52歳のミハイル・ゴルバチョフがソ連共産党書記長に選出された。

ソ連共産党の基準からすれば、ゴルバチョフは自由主義者だった、とジョンソンは記している。だが、ソ連を複数政党体制にするという考え方は受けつけなかった。

ゴルバチョフは党の改革に着手し、経済に市場原理を導入し、グラスノスチ(公開性)政策によって新聞や放送にある程度の自由を認め、KGBの活動に制限を加えた。その結果、かえって政治のタガが外れてしまう。「ソ連の難問の根源は、スターリン主義という上部構造ではなくて、レーニン体制そのものなのである」と、ジョンソンは書いている。

こうして、政府の命令はしばしば黙殺され、ゴルバチョフに知らされないまま、もろもろの活動がおこなわれるようになる。店頭で買える物資は少なくなり、個人間、企業間の直接バーター取引や闇市場での取引が増えた。ストライキが蔓延し、ウォトカ密造と酒にからむ犯罪が激増する。1986年4月26日にはウクライナのチェルノブイリ原発が爆発する。

ペレストロイカと称されるゴルバチョフの計画は、むしろ事態を悪化させた。そうしたなか、米国の軍備拡張を前にして、ゴルバチョフはレーガンとの軍縮交渉に応じるようになった。1985年11月には、ジュネーブで1回目の首脳会談が開かれる。このトップ会談はその後、何度も開かれることになる。

そのころ東ヨーロッパも経済危機におちいっていた。指令経済の失敗がますます痛感されるようになる。加えて1987年10月以降、西側の景気拡大期が終わりを告げたことにより、東側の景気も後退していく。

東側に貸付をしていた銀行は、その信用価値に疑念をいだき、返済を求めはじめた。東欧各国の政府は物価を値上げすることによってこれに対応しようとするが、かえって民衆の怒りを招いた。

中国では1989年4月15日に、元共産党幹部で2年前に解任された胡耀邦が亡くなる。すると、胡耀邦の葬儀を機に学生たちが立ち上がって大々的なデモをくり広げ、4月27日に天安門広場を占拠した。

当初、政府当局は「改革」をめぐって学生たちと話し合いをつづけていた。だが、6月4日にそれを打ち切って戦車と歩兵を投入、天安門広場を掃討した。これにより2600人が死に、1万人が負傷したといわれる。弾圧はさらに全国におよび、数千人が逮捕された。

しかし、ヨーロッパでは話がちがった。ハンガリーは5月2日にオーストリア国境の鉄条網を撤去し、東西の国境を開放した。さらに9月10日には東ドイツとの国境を開放した。これにより、東ドイツの人びとは自由に西側に脱出できるようになる。

ポーランドでは6月の選挙で共産党が壊滅的な打撃を喫し、9月には非共産党政権が誕生する。東ドイツでは大衆デモが広がり、10月にホーネッカー政権が倒れる。そして11月9日、ついにベルリンの壁が崩壊する。

ベルリンの壁崩壊後、チェコスロバキアでもブルガリアでも一斉にデモがはじまり、まもなく共産党政権が瓦解する。こうした大変革はほとんど非暴力のうちにもたらされた。

例外はルーマニアである。チャウシェスク大統領は逮捕され、銃殺刑に処された。ブルガリアとアルバニアは変革が遅れる。ユーゴスラビアは分裂し、戦闘が各地域に広がった。

1992年の時点で、ジョンソンの見方は楽観的だった。ポーランド、チェコスロバキア(のちふたつの国に分離)、ハンガリーの変革は根本的で、民主主義がしっかり確立されるだろう。東ドイツは存在しなくなり、ドイツ国民は統一することで意見の一致をみた。EC(のちEU)は拡大し、欧州統合に向かって進み、場合によってはロシアまでもがECへの加盟を検討するようになるかもしれない、というように。

〈ゴルバチョフはくり返しロシアはヨーロッパに属すると言明していた。ド・ゴールはまたイギリスが加盟国になる以前の1960年代には、共同体とは経済、政治上の概念ではなくてむしろ文化の問題であり、「ダンテ、ゲーテ、シャトーブリアンのヨーロッパだ」とも主張している。イギリスの加盟後はそれに「そうしてシェイクスピアの」を加えるのが公平だろう。しかし、ヨーロッパが文化連合なら、リスト、ショパン、ドヴォルザーク、カフカを生んだ国ぐにを排除するのがまちがいであるのはもちろん、長い目で見れば、トルストイ、ツルゲーネフ、チェーホフ、チャイコフスキー、ストラヴィンスキーの故国を拒むのも容認できない。〉

だが、ジョンソンの楽観がついえた最大の要因は、おそらくソ連の解体のされ方に紛争の根が取り残されたことだろう。

とはいえ、ソ連邦が崩壊したのは事実である。

地域民族問題が浮上してきたのは、ゴルバチョフによる市場経済への移行が失敗するのと同時だった。

中央アジアのいくつかの共和国は事実上KGBが君臨していた。しかし、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国は、以前の完全独立をめざして運動をくり広げる。グルジア(ジョージア)も独立を要求した。ウクライナでも自治権要求の流れがおきる。南カフカズではキリスト教徒のアルメニア人とイスラム教徒のアゼルバイジャン人が戦闘を交えていた。

ロシア国内では、ゴルバチョフの人気が急速に下がっていくなか、元党幹部のボリス・エリツィンの人気が高まっていく。エリツィンはモスクワ市の第一書記を務めていたときにペレストロイカの進み方が遅いと批判したためにゴルバチョフにより解任された。しかし、1989年3月の人民代議員選挙に立候補して返り咲き、90年5月にロシア共和国の実質大統領に選出されたのだった。

こうして、ゴルバチョフが連邦中央を、エリツィンがロシア共和国を代表する二重体制ができあがる。そうなると、連邦と共和国との関係を定める新連邦条約をまとめなければならなくなる。

そうしたなか軍やKGB、軍が政府を無視して動きはじめる。1991年8月17日から18日にかけ、クリミア半島の別荘で短い休暇をとっていたゴルバチョフは拘束され、軟禁状態に置かれた。

8月19日、病気によりゴルバチョフは任務が遂行できなくなり、国家非常事態委員会が結成されたとの放送が流れる。

だが、クーデターは失敗に終わる。クーデターの発表を聞いたエリツィンがロシア共和国政府庁舎、通称「ホワイトハウス」に陣取り、クーデターの首謀者を逮捕するよう命令をだしたからである。

モスクワやレニングラード(現サンクトペテルブルク)の軍司令官も国家非常事態委員会の指示に従わなかった。数日のうちに、クーデター騒ぎは収まり、その首謀者は自殺、ないし逮捕に追いこまれた。エリツィンが政権を掌握し、ゴルバチョフは無事解放される。

8月23日午後、エリツィンとゴルバチョフはロシア共和国最高会議で事件の経緯を説明することになった。その様子はロシアだけでなく、全世界にテレビで生中継された。このとき、ゴルバチョフはもはや自分が無力であることを思い知らされる。エリツィンはロシア共和国全土における共産党の活動を停止すると発表した。

バルト三国は独立を認められた。つづいてウクライナを筆頭として、ソ連邦を形成している共和国が次々と独立を宣言する。12月21日には独立国家共同体(CIS)を発足させるという条約が11カ国によって結ばれた。その翌週、ソ連邦は正式に消滅する。クレムリンには最大の後継国家であるロシア共和国政府がおさまった。

ロシアはもはや超大国ではなくなった。

「アメリカ合衆国だけが、事実上の超大国となった」と、ジョンソンは書いている。

だが、はたしてそうだったのか。楽観論が崩れていくまでに、さほど時間はかからなかった。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(1) [商品世界論ノート]

デヴィッド・ハーヴェイは多作である。専門は経済地理学だというが、マルクスの『資本論』を再評価し、現在の経済社会に大きな疑問を投げかけたことでも知られる。拙ブログでも、これまでかれの『資本の〈謎〉』、『〈資本論〉入門』、『〈資本論〉第2巻・第3巻入門』を紹介してきた。

今回取りあげるのは、かれが82歳のときに出版した『経済的理性の狂気』である。本書も『資本論』にもとづいて現代経済社会を批判しているといってよいが、その緻密な論理をたどるのは、ぼくにはいささか荷が重い。あまり深入りせず、できるだけ軽く紹介するにとどめたい。毎回読めるのはわずかのページにすぎないだろうが、ぼくの頭ではついていけない懸念もある。

それにしても、ハーヴェイの切れ味はなかなかのものだ。日本では、マルクス・ルネサンスといえば、斎藤幸平の名前が挙がるが、ぼくにはデヴィッド・ハーヴェイやナオミ・クライン、トマ・ピケティのほうが、より本格的な気がする。

なにはともあれ最初から少しずつ読んでみよう。

「マルクスは第一級の理論家、研究者、思想家であるだけでなく、活動家であり論客であった」とハーヴェイは書いている。

これにはほとんどだれも異論がないだろう。だが、マルクスはけっして過去の理論家ではない。「資本」を研究し尽くしたマルクスは、資本がますます重要性を帯びる21世紀のいまも大きな「問い」を投げかけているのだ。

〈マルクスは、資本の運動法則とその内的諸矛盾、その根底的な非合理性について予見に満ちた解釈を示したが、これは、現代経済学の皮相なマクロ経済諸理論よりも、はるかに鋭敏で洞察力のある説明であることがわかっている。……その洞察は取り組まれるに値するし、まったくしかるべき真剣さをもって批判的に研究されるだけの価値がある。〉

ハーヴェイはマルクスの『資本論』が、いまでも真剣かつ批判的な研究に値すると書いている。

そもそもマルクスの資本概念と資本の運動法則とは、いったいいかなるものだったのか。

マルクスの功績は、「運動する価値」として資本をとらえたことにある、とハーヴェイはいう。

資本の運動の流れは、簡単にいうとこうだ。

(1)資本は生産手段(原料や半製品、機械、道具、設備その他)と労働力を市場から調達する。

(2)資本は調達した生産手段と労働力によって、商品を生産する。

(3)資本によってつくられた商品には、最初に前貸しされたものより多くの価値(剰余価値=儲け分)が含まれている。

(4)資本はその商品を販売して、貨幣を回収するが、そこには利益も含まれている。

(5)資本はその貨幣をふたたび資本として、また商品をつくるという過程を繰り返す。

これが資本の循環である。資本は貨幣としてはじまり、商品にかたちを変え、それがふたたび貨幣となって戻ってくる。すると、その一部が賃金や利子、地代、税金、利潤などに分配されたあと、また商品をつくる過程が繰り返される。ただ、それが単なる循環と異なるのは、資本の流れが「絶えず拡大するスパイラル運動」となることだ。しかも、資本は少しもじっとしておらず、たえず「変身」をくり返していることがわかるだろう。

資本は「運動する価値」だという。ここで引っかかるのは「価値」という用語だろう。「価値」とはいったい何か。価値は目に見えない。じっさいそこにあるのは、原料やはたらく人や機械、さらにはできあがった商品、そして商品を売ったお金などである。だが、そのなかには絶えず変身しながらも、一貫して保持され、実現される力の作用がある。それが価値だといってよい。

価値とは値打ちである。あの材料には値打ちがある。あの男には値打ちがある。あの商品には値打ちがある。お金には値打ちがあるという言い方はふつうになされるだろう。しかし、その値打ちはいったいどこから生まれてくるのだろう。材料がそのまま放置され、男がちっとも働かず、商品がまったく売れず、お金があっても買えるものがなければ、それらにはまったく価値がない。価値は動き関係することによってしか生じない、目に見えない何かだということができる。

さて、のっけからややこしいことになってきたけれど、価値は経済社会を成り立たせている根源的要素とみることができる。マルクスは価値の根拠を「社会的必要労働時間」ととらえた。とはいえ、ここに労働至上主義的な色彩を感じる必要はないだろう。

人がはたらかなければ、経済社会は成り立たない。経済社会が成り立つのは、人がはたらいているからである。資源にしても、材料にしても、機械にしても、貨幣にしても、人が存在していなければ、それらはそれ自体、何の価値もない。価値をつくりだすのは人である。資源にしても、原料にしても、労働力にしても、機械にしても、商品にしても、お金にしても、人がそこに価値をみいださなければ、そこに価値はない。人は価値あるものを生みだし(あるいは見いだし)、その価値あるものを使い、用い、味わい、消費することによって経済社会を営んでいる。マルクスはその価値が人のはたらきによってしかつくられないことを、あらためて確認したといえるだろう。

近代を動かしてきたのは「資本主義」だと言われれば、そのことにだれもが反対しないだろう。しかし、なぜそれは資本「主義」なのだろうか。端的にいうと、「資本主義」とは、国家が推進する資本のイデオロギーにほかならない。マルクスは『資本論』において、国家を抜きにした純粋資本の論理を追求した。だが、近代のはじめから、資本は国家の支援を受けていたといってよいのではないだろうか。

資本には「近代」をつくりだす力があった。ハーヴェイは資本を「運動する価値」と理解し、それがなぜ「推進力」をもっているのかを説明しようとしている。

資本が「運動する価値」であるのは、それが貨幣から商品、そしてまた貨幣へとたえず変身を繰り返し、やむことなくみずからを再生し、しかもその再生によって強化、拡大されていくという「推進力」をもつからである。

資本の拡大は資本を擁する一企業にとどまらない。資本はたえず変身しながら、無数の新たな分身をつくり、社会全体(ならびに国家)を巻きこみ、社会そのものを変えていく。資本のつくりだす先兵は商品にほかならないが、そのかずかずの商品こそが、その同行者である貨幣とともに、人の生活や生き方、時間と空間、環境などをはじめとして、社会そのもの、さらには国家のかたちまでを変えていくのである。

マルクスははじまったばかりの近代において、資本の尽きることのない推進力に直面し、その脅威と困難を克服する方向を探ろうとして、『資本論』を書いた。『資本論』は未完のままに終わり、「資本の時代」を克服するという課題もまだ達成されていない。強権的な政治によって、「資本主義」をねじ伏せようとした「社会主義」のこころみは、資本の返り討ちにあってしまった。それでもマルクスの課題は、いまも残されたままだ。ハーヴェイはおそらくそんなふうに考えている。

本書の第1章では、資本が変身を繰り返し、拡大しつづけることが大きなテーマになっている。

資本はまず貨幣(資金)として登場する。その貨幣は生産手段(原材料や半製品、機械、道具、工場、設備など)と労働力に姿を変え、貨幣としては消滅する。この段階では資本は生産手段と労働力に変身している。

次に資本は生産手段と労働力を使って、商品を生産する。重要なことはこの商品に剰余価値が含まれていることである。資本はもうからない商品はつくらない。そのもうけがどこからでてくるかというと、労働力によってでしかない。この段階では資本は商品に変身している。

そして、資本が変身した商品は、市場に回され、販売されて、貨幣となって戻ってくる。このとき資本によってつくられた商品は消費財(賃金財)とはかぎらない。奢侈財や生産手段でもありうる。だが、いずれにしても、市場に流れることによって、資本は商品から、ふたたび貨幣へと変身するのである。

無事、貨幣へと環流した資本は、その一部を労働力と生産手段の購入に回し、ふたたび商品の生産に着手する。だが、商品の販売によって獲得された貨幣にはすでに剰余価値が含まれていた。その剰余価値は、税金や利子、賃貸料、使用料、地代、利潤、さらには賃金や生産手段の追加分などに回される。ここで重要なのは、環流した貨幣が資本の分身として、社会全体にちらばっていくことである。

以上はごくごく簡略化した資本のモデルにすぎない。だが、経済的理性はなぜ狂気へと変わっていくのか。ようやく第1章がはじまったばかりである。

ポール・ジョンソン『現代史』をめぐって(2)──大世紀末パレード(9) [大世紀末パレード]

引きつづきポール・ジョンソンの『現代史』を再読しながら、1980年代を振り返ってみる。

前回は宗教について論じたが、いつの時代も変わらぬテーマとしては、人口問題と食糧問題がある。いずれも歴史を動かす大きな要因にはちがいない。

世界人口は1900年に12億6200万人。それが1950年には約25億、60年に30億、75年に40億、87年に50億、99年に60億、2011年に70億、2022年に80億となった。その増加率は次第に低くなっているが、世界の人口はまだまだ増えていきそうだ。

ここでジョンソンは「人口変移説」なるものをもちだしている。

第1段階では、医学と公衆衛生により、乳児死亡率と感染症死亡率が下がって、人口が急速に増加する。第2段階では、生活水準の向上が出生率を下げる。ところが、第1段階から第2段階に移行する途中で、危機が生じて、政治が過激化することが多いというのだ。

ジョンソンは現代の課題は、世界全体を第2段階へと移行させることだという。そのためには発展途上国の経済成長率を改善し、生活水準の向上をはからねばならない。インドはまだ懸念があるものの、中国の人口は安定してきた。しかし、アフリカでは、まだ大きく人口が増えつづけている状況だ。

食糧問題に関しては、1945年以降、科学的な農法が導入されたことにより、1980年代には米国、カナダ、オーストラリア、アルゼンチン、西ヨーロッパで膨大な食糧余剰が生まれた。これにたいしソ連はもとより、ソ連型の集団農場体制をとる国の農業は、概してうまくいかなかった。1980年代に食糧自給を達成したのは、ソ連型農業を鵜呑みにしなかった中国とインドだけだという。

「マルクス主義的集産主義の農業への影響は、その魔力のとりこになった第三世界諸国のほとんどすべてに悲惨な結果をもたらした」とジョンソンはいう。ここで例として挙げられるのは、イラク、シリア、イラン、ビルマ(ミャンマー)、ガーナ、タンザニア、モザンビーク、チャド、スーダン、エチオピア、エリトリア、ソマリアなどである。なかには干魃と飢餓による国内不安が内戦や隣国との戦争を招いたケースもある。

アフリカの優等生だったコートジボワール、ケニア、マラウイなども80年代には深刻な経済的困難と社会不安に襲われ、リベリアは3つの私兵軍団に引き裂かれて、激しい内戦におちいり、民衆は餓えに苦しむことになった。

しかし、重要な変化をみせたのは南アフリカ共和国だ。1989年以降、南アフリカはアパルトヘイト(人種隔離政策)に別れを告げた。南アは世界の縮図だ、とジョンソンはいう。1990年段階で、南アでの白人と非白人の比率は1対6で、これは世界での比率と等しい。しかも、ここでは第一世界の経済と第三世界の経済が併存している。その国がどうなっていくか注目すべきだとしている。

だが、経済面において、もっとも注目すべき地域は、東アジアの企業国家群、すなわち日本、香港(イギリスの直轄地)、シンガポール、台湾、韓国であり、とりわけ日本だったと述べている。この時点で、巨大な中国は経済的にはまだ恐るべき存在とはなっていない。

ジョンソンによれば、日本の経済発展を支えたのは新憲法だった。

〈マッカーサー司令部で作成された1947年の新憲法は、最大公約数の合意にもとづく政党間の妥協の産物ではなかった、英米憲法の長所を統合した均質な概念の上にたち、行政と司法、中央集権と地方分権のあいだの中庸をめざして巧みに舵を取っている。自由な労働組合、出版の自由、警察の民主化(軍備に類するものは撤廃された)を保障した他の占領諸法規と相まって、新憲法と、そこに具現される「アメリカの時代」は、国家がそれまで日本国民に対して行使していた抗しがたい支配力を粉砕することに成功した。アメリカの日本占領は、戦後の全時期にわたるアメリカの対外政策のなかで、おそらく最大の建設的業績だろう。〉

この見方には異論があるかもしれない。複雑な思いをもつ人もいるだろう。だが、西洋の歴史家に戦後日本が「アメリカの時代」になったと意識されていることは否定しがたいのである。

占領改革をへて、日本は1953年に戦後復興をはたす。そして、その後、20年間の高度成長期にはいる。自動車、時計、テレビ、カメラの生産量でアメリカを追い越し、世界の先頭をいく工業大国となった。先進技術分野でも躍進は著しかった。

1980年代になると、金融部門でも大躍進をとげ、やがて世界最大の金融大国となった。アメリカの貿易赤字と財政赤字を支えたのは日本である。80年代末の段階で「日本はすでに世界第二の経済大国として、ソ連をはるかに追い抜いており、先端技術、最新設備、そして教育と訓練に多額の投資を続けていた」。

ジョンソンは1970年代から80年代にかけ、日本の賃金率がどの先進国よりも速く上昇し、しかも失業率がきわめて低かったことに注目している。労働組合の役割は大きかったが、そこには日本ならではのユニークな企業風土も存在した。

〈日本ならではのユニークな、またおそらく現代世界へのもっとも創造的な貢献は、企業が商品を人間と見立てる考え方に立ち、集産主義[つまり命令型]とはちがって新しく家族主義的な経営を導入したことである。それにより階級闘争の破滅的な衝撃を減らすことができた。〉

世界じゅうで「日本的経営」がもてはやされた時代である。

経済が発展したのは日本だけではない。やがて、市場経済の刺激は太平洋地域全体に広がっていく。韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンへと。そして、ついに中国が覚醒し、潮目が変わる。それを先導した日本の役割は大きい、とジョンソンはみている。

太平洋地域の東岸ではチリの経済発展がめざましかった。チリは戦後、根強いインフレに悩まされつづけていた。1970年には社会主義者のサルバドル・アジェンデが大統領となるが、その足元では左翼陣営が分裂し、対立を繰り返していた。アジェンデが政権の座についてもインフレは収まらないどころか、超インフレとなった。1973年9月、国じゅうが混乱するなか、軍のアウグスト・ピノチェト将軍がクーデターをおこし、政権の座につく。すざまじい弾圧がつづく。

それでもジョンソンはピノチェト政権の功績を認めている。それはインフレを押さえこみ、経済を成長の軌道に乗せたことだ。しかし、経済が成長し、市場の自由が強まるにつれて、政治的な自由が求められるようになる。1983年6月には政権に抗議する全国的な暴動がおこり、89年12月の国民投票で、ピノチェトは退陣し、独裁政治に終止符が打たれる。民主主義回復後に発表された公式報告では、1973年から89年にかけ、政治警察により1068人が殺され、957人が「行方不明」になったことがあきらかになった。

この時期、アジアでも独裁政権が立て続けに崩壊している。フィリピンでは1986年にマルコス政権が崩壊し、台湾では1988年に国民党独裁体制が崩れて、李登輝政権が生まれ、韓国では1990年に長い民主化闘争の末、金泳三による文民政権が発足している。

こうした流れは、市場の自由を求める世界的な経済の動きとけっして無縁ではなかった、とジョンソンはみている。

産業革命──ヒックス『経済史の理論』を読む(8) [商品世界論ノート]

19世紀末に産業革命がはじまる前段階の経済を、ヒックスは農業経済プラス商人=職人経済ととらえている。農業はすでに市場化しており、都市にはプロレタリアート(過剰労働力)があふれていた。

市場向けの商品をつくる職人は同時に商人でもある。職人と商人のちがいは、「純粋の商人の場合は買い入れるものと売るものとが物理的に同一の形態であるが、職人は買ったものを形を変えて売っている」ところが異なるにすぎない。したがって、「経済的には手工業と商業とはまったく一致している」とヒックスはいう。

そこに「産業革命」がやってくる。産業革命は「近代工業の勃興」を意味するけれども、それは商人=職人経済とは根本的に異なっていた。そのちがいを、ヒックスは「固定資本」の巨大化に求めている。もちろん、商人も店舗や倉庫、事務所、運輸手段などの固定資本をもっているけれども、商人の資本の大部分は大量の商品からなる「流動資本」、言い換えれば「回転資本」である。これにたいし、企業家の資本で中心を占めるのは、固定資本、すなわち機械装置そのものだ、とヒックスはいう。

産業革命がおこったとき、ヨーロッパは商人経済のピークに達していた。交易網は国内だけではなく非ヨーロッパ地域にまで広がっていた。だが、多くの利益を生む商品はなくなっていたのだ。例外は、アフリカ−アメリカ間の奴隷交易や、インド−中国間のアヘン貿易くらいだった。そのため「交易が不断に成長し続けるためには、ヨーロッパは自ら輸出品を生み出さなければならなかった」。ヒックスはそこに産業革命にいたるひとつの動機を求めている。

さらに、産業革命を促した要素として挙げられるのが、金融の発展と利子率の低下だった。多額の資本を固定資本(機械装置)として据え置くためには、みずから巨額の資金をもっているならともかく、たいていは銀行や商人から資金を借り入れなければならなかっただろう。イギリスではそうした余裕資金が存在し、それが利子率の低下をもたらしていた。

そこに、産業革命の肝心の要因がつけ加わる。産業革命とは近代工業の勃興にほかならないが、それは「単なる新しい動力源の発見の所産ではなく科学の所産なのである」とヒックスはいう。つまり新たなエネルギー源と科学的発明が結合することによって産業革命が誕生するのだ。

その代表ともいえる装置が蒸気機関だった。蒸気機関は炭坑の排水、紡績、織機などに用いられたほか、機関車や蒸気船を生みだすことになる。

工作機械の発明も忘れてはならない。工作機械は金属や木材、石材の加工に用いられたが、それは人間の手によるよりはるかに精密に、かつ早く作業をおこなうことを可能にした。

産業革命を代表する機械としては、繊維機械が挙げられるだろう。だが、それは古い産業の延長であって、その規模はさほど大きくなかったという。

ヒックスは科学の役割を強調する。

〈科学は技術者に刺激を与え、新しい動力源を開発し、その力を通じて人間の手にまさる精密さをつくり出し、機械コストを低下させて機械利用の範囲を拡げる。このような科学の影響こそが、広大な変容を生み出す真の革新、真の革命なのである。なぜなら、科学の影響は繰返しあらわれ、いわば無限に反復されるからである。〉

こうして産業革命がはじまり、科学技術が進歩するなか、新たな資源の開発によって、次々と新たな商品が生み出されるようになる。だが、産業革命が進展するとき、労働市場はいったいどうなるのか。

産業革命にもとづく工業化によって、どの国でも実質賃金が上昇したことは事実である。工業化により生産力が増大し、その成果は国民全体に配分された。だが、問題は、工業化の進展よりも実質賃金の上昇が遅れたことだ、とヒックスは指摘する。

その要因としては、当時の労働市場に過剰ともいえる豊富な労働供給があって、そのため過剰労働力がなくなるまで、多くの時間がかかったということが考えられる。過剰労働力がなくならないかぎり、実質賃金はさほど上昇しない。

もう一つ考えられるのは、機械が労働にとって代わったために、熟練労働者が職を失ったということだ。長期的にみれば、経済成長率の上昇は、労働需要の増大をもたらすはずだ。しかし、短期的には、労働節約的な発明によって、経済全般にわたって、労働需要の拡大が鈍化した可能性がある。ここからはマルクスのいう労働者の窮乏化理論が導きだされるだろう。

だが、機械化はかならずしも労働者の窮乏化をもたらさなかった。次々と固定資本、言い換えれば機械設備が更新されていくと、機械設備そのものが低廉化するだけではなく、生み出される商品自体も安くなっていく。いっそうの技術進歩が生産力の増大をもたらす。こうした現象は一企業にとどまるわけではなく、全企業、さらには全産業におよんでいくだろう。そのことが労働需要に有利な効果をもたらす。過剰労働力が吸収されると、実質賃金は上昇していく。こうして産業革命が全体に普及していくと、労働市場が活発化し、賃金の上昇がもたらされることになる。

産業化にともない、新しい労働者階級が生まれつつあった。労働者は臨時雇いではなくなり、その雇用は一段と恒常的になった。

近代工業は固定資本の使用に依存するが、耐久設備が継続的に使用されるとすれば、「それを運転するために、多少とも永続的な組織として労働力を必要とする」ようになると、ヒックスは記している。そうしたなかで、工業労働者は徐々に大きな「集団」となり、やがて「組合」や「政党」を結成していく。賃金の上昇は、労働者の組織化と無関係ではなかった。

最後にヒックスがつけ加えるのは「国家」の役割である。

いつか国家はなくなるかもしれないが、少なくとも現時点では国家はまだなくてはならない存在だと書いている。

19世紀の「自由貿易」の時代には、発展する国が次第に増加することが期待されていた。それ以前の17、18世紀は「重商主義」の時代だった。重商主義は経済を国益の手段とすることをめざしたが、それは失敗し、自由貿易の時代へと移っていったのだ。

第1次世界大戦後になって、「行政革命」がおこる。国家は官僚制をつくりあげ、従来まったく手の届かなかった「福祉」に手をつけるとともに、国益のために貿易や経済活動全般を規制することができるようになった。

自由貿易時代に商人経済を発展させるもう一つの手段が植民地主義だったことは否定できない。だが、植民地主義は被支配地域のナショナリズムと、国内のリベラリズムによって、次第に否定されていった。

自由貿易はどこにでも利益をもたらすわけではなかった。産業革命によって、イギリスの手織工はその職を奪われたものの、苦難の末、国内で再雇用の機会を見いだすことができた。これにたいし、インドの職工は職を奪われたあと、仕事がないまま長期間の打撃をこうむることになった。

保護主義が復活する可能性は常にある。国家による保護は、ある程度打撃を軽減するかもしれないが、それは経済成長の促進を阻害し、国民経済全体に利益をもたらさない。「動機がなんであろうと、保護主義は一つの障害である」とヒックスは断言する。

行政革命が政府を強化し、国民へのサービスを充実させてきたことはまちがいないが、それが逆効果をもたらす場合も存在する。保護主義もそのひとつだ。経済の逼迫は、インフレーションや国際収支の赤字、貨幣と為替の混乱などのかたちであらわれるけれども、それは貨幣政策などの技術的調整によっては解決できず、単にそのかたちを変えるだけにすぎない。重要なのは、川の流れの変化をつかむことだとヒックスは述べて、それを本書の結論としている。

ポール・ジョンソン『現代史』をめぐって(1)──大世紀末パレード(8) [大世紀末パレード]

ここで、方向を変えて、1980年代を鳥瞰してみることにする。ぼく自身が編集を担当したポール・ジョンソン(1928〜2023)の『現代史』(別宮貞徳訳)を紹介してみたい。著者はイギリスの保守派で毒舌の歴史家、ジャーナリスト、評論家として知られる。

原著はもともと1983年に出されたものだった。その原著に、日本語版のためにぼくが依頼して、ソ連崩壊までの章を書き下ろしてもらった。翻訳され、日本で発行されたのは1992年のことだ。その最終章は「自由の復権」と名づけられ、こんなふうにはじまっている。

〈1980年代は現代史の分岐点の一つである。民主主義は自信を取り戻し広がった。法の支配が地球上広範囲に確立され、国際的な略奪行為は阻止され処罰を受ける。国際連合、とくに安全保障理事会は、はじめてその創立者の意図に沿って機能しはじめるようになった。資本主義経済は力強く繁栄し、市場経済こそ富を増し生活水準を向上させるためのもっとも確実な、また唯一の道であるという認識があらゆるところで定着していった。知的な綱領としての集産主義は崩れ去り、それを放棄する動きがその拠点においてさえ始まった。最後の植民地コングロマリット、スターリンの帝国は解体される。ソヴィエト体制そのものが歪みを増し、諸問題が幾重にもかさなって、超大国としての地位も危うくなれば冷戦の継続を望む意志も衰えを見せた。1990年代のはじめにはもはや核戦争の悪夢は薄れ、世界はより安全に、安定度を加え、そしてなによりも希望に満ちてきた。〉

いま思えば、スターリンの帝国が解体され、民主主義が自信を取り戻し、世界は「希望に満ちてきた」という感覚は、いっときの幻影だったのではないかとさえ思えてくる。なにかが終わったのはたしかだ。だが、その後の世界の歩みはむしろ戦争と苦難と抑圧に満ちていたのではないか。だとすれば、終わりは終わりではなく、はじまりははじまりではなかったことになる。

ポール・ジョンソンが1980年代の世界をどのようにみていたかを紹介しておきたい。

最初に強調されるのは、20世紀にさまざまなイデオロギーがしのぎを削ったにしても、「人類の圧倒的多数の人びとにとっては、宗教が実際にいまでも自分たちの生活の大きな部分を占めている」ということである。宗教が消滅するという考え方は、むしろ古くさくなったとさえ述べている。

とりわけ、この時代にローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世(1920〜2005、在位1978〜2005)のはたした役割は大きかった。カトリック信仰の強いポーランド出身で、詩人、劇作家、哲学者でもあった。衰退しかかっていた伝統的カトリシズムの復興をやりとげた人物である。1981年5月に暗殺されそうになったが、1980年代から90年代にかけ世界各国を何度も訪れ、2億人の人びとと接した。カトリック信者の数は1978年時点で約7億4000万人だったが、2020年現在では約12億人に増えているといわれる。もともと多かったヨーロッパ、北米に加え、中南米、アフリカで信者数が大きく伸びている。

もっとも北米やヨーロッパの先進国では、教会の日曜礼拝に出席する人の数は少なくなった。そのいっぽうで、カトリシズムやプロテスタントの教義からはずれた、カリスマ的な根本主義の宗派が勢いを伸ばした。中南米では過激な政治行動を求める「解放の神学」が登場したが、大きな大衆的支持を受けるにいたらなかった。米国では福音主義のプロテスタントがメディアを利用して大躍進し、中南米まで伝道活動を広げている。

注目すべきはイスラム原理主義が力をつけ、1980年代以降、大きく広がったことだ。これに対抗するかたちで、ユダヤ教超正統派も復活した。ジョンソンによれば、ユダヤ教超正統派は「ダヴィデの王国の『歴史的』国境線を拡大するとともに、イスラエルを神権政治の国に改造することを目標としている」という。

イスラム世界は西アフリカから地中海南部、東アフリカ、バルカン諸国、小アジア、中東、南西アジア、マレーシア、インドネシア、フィリピンにいたるまで大きく広がっている。2020年時点でその信者数は19億人。

1970年代以降は、いわば「イスラム復興」の時代となったが、「その一つの支えとなったのは石油によって新たな富を得たことからくる辟易させられるほどの自信である」とジョンソンはいう。

とはいえ、イスラム教の内部はスンニ派、シーア派、イスマーイール派、ドゥルーズ派、アラウィー派などと分裂しており、それがしばしば対立を呼ぶ原因となっている。

中東の対立は加えて、何よりもイスラエルという国家の存在によるところが大きい。1980年代までは、イスラエルが結局のところ衰退する、とアラブ側は考えていた。だが、それは大きな誤りだった。

1979年にはイランで革命が発生し、国王が追放され、アヤトラ・ホメイニのシーア派原理主義者が実権を握った。その後、長年にわたる国境紛争に端を発して、イランとイラクのあいだで大規模な戦争がはじまる。イラクのサダム・フセイン大統領は、シャトルアラブ川とイランの油田を手中に収めるため迅速な勝利を得ようとしたが、そのもくろみは失敗し、戦争は8年もつづいて、両国で100万人以上の死者を出した。宗教が原因の戦争ではなかったが、それでもスンニ派とシーア派の対立が戦争の激しさをあおった面はある。

そのことはレバノンも同じだ。レバノン内戦は1975年から90年にかけて断続的に発生し、シリア、パレスチナ解放機構(PLO)、イスラエルが介入し、イスラム教の諸宗派がからんで収まりがつかなくなり、「商業都市ベイルートは滅び、レバノンはもはや独立国としては存在せず、古来のキリスト教共同体は優越性を失った」。

アフガニスタンでは1978年4月にソ連の後押しによりダウド政権が倒された。政権を握った人民民主党はイスラム教の勢力をそごうとして恐怖政治を敷く。その後、政治が混乱するなか、1979年末にソ連がアフガニスタンに侵攻する。ソ連の侵攻はムジャヒディンと呼ばれる反政府民族主義ゲリラによる激しい抵抗をもたらし、1988年5月のソ連軍の完全撤退につながる。

「ソ連指導部が最終的にアフガニスタンからの撤退を切望したのは、一つにはゲリラ戦が近隣のソヴィエト・アジアのイスラム地域にまで拡大するのではないかと懸念したからだった」と、ジョンソンは論じている。事実、ソ連領内でも、1970年代から80年代にかけて、イスラム復興の動きが強まっていた。

歴史は宗教を抜きにしては論じることができない。宗教と信仰は人びとの生活に深く根ざしている。たとえ、宗教を無視する風潮が強まったとしても、政治を宗教に完全に置き換えることはできなかった、とジョンソンはいう。

いまも中東地域をはじめ、世界の紛争は収まる気配をみせていない。島国の日本人にとっては遠い彼岸のできごとのようにみえるかもしれない。しかし、それがもはや他人事(ひとごと)ではないことを、『現代史』は教えてくれる。世界のできごとが近所のできごとと変わらない時代がはじまっているのだ。

『現代史』はこれからさらに1980年代の世界を探索していく。もう一度、あのころを思いだしながら、少しずつ読み進めてみる。

労働市場の形成──ヒックス『経済史の理論』を読む(7) [商品世界論ノート]

ヒックスは最初に「仕事」と「労働」を区別している。農民や役人、職人、商人、地主などは、それぞれの「仕事」をもっているが、労働者はそうではない。これにたいし、労働者の特徴は「誰かのために働く」ということだという。労働者は主にたいして「従者」の関係にある。

こうした主従関係は古代から存在した。

古くから労働は交易の対象(すなわち商品)であり、そこにはふたつのタイプがあった。労働者がすっかりそのまま売られるのが奴隷制、用役(マルクスの概念でいえば労働力)のみが賃貸されるのが賃金支払制だ。

ヒックスは奴隷制を論じるところからはじめている。

古代から奴隷は、戦争捕虜や奴隷狩りの産物だった。奴隷はしばしば家内労働や家族の従者として用いられ、家族の一員として厚遇されることもなかったわけではない。しかし、概して奴隷の身分は低く、その主人によって自由に売買される存在だった。

奴隷はまた店舗や仕事場で使用された。この場合、奴隷の待遇は、主人との関係性によって決まり、責任を与えられることもあれば、牛馬のように酷使されることもあった。運がよければ、事業をまかされ、解放奴隷となった者もいる。

しかし、奴隷制の暗い面が噴きだすのは、もっぱら大規模に奴隷が使用された場合だ、とヒックスはいう。プランテーションやガレー船、鉱山で使用された場合は、奴隷には苛酷な運命が待っていた。

近代のプランテーションでは、西インド諸島の砂糖農場やアメリカの綿花農場がよく知られている。南アメリカの鉱山では多くの奴隷がこきつかわれていた。

ヒックスはこう書いている。

〈奴隷労働をもち、かなり大規模な企業を経営している奴隷所有者にとっては、奴隷は生産用具であって、他の一切の生産用具と同じやり方で奴隷所有者の計算の中にはいってくる。すなわち、近代の製造業者の機械に対する見方と同じである。〉

奴隷が低廉なときには、奴隷は集団的に大量使用され、死ぬまで酷使され、市場で買い替えられた。ところが奴隷が高価になると、主人にとっては奴隷をだいじに扱うことが得策となり、奴隷の子どもを育てて、次世代の奴隷にすることも有用な選択肢となっていく。

19世紀はじめに奴隷貿易は廃止された。その理由は、アフリカでの奴隷狩りがあまりにも残酷であるとともに、大西洋航路で失われる奴隷の数があまりにも多かったからである。だが、奴隷貿易が廃止されたあとも、奴隷制そのものは長いあいだ廃止されなかった。

奴隷貿易の廃止により、奴隷の待遇は農奴並みに向上した。だが、奴隷制が存在するかぎり、奴隷は売られたり、別の地に移されることを免れなかった。家族がばらばらにされることも多かった。

いっぽう「自由」労働市場も奴隷制が廃止される以前から存在した。人道的な問題は別として、効率面からみると、奴隷労働と自由労働とではさほど差があるわけではない。自由労働が奴隷労働にとって代わった理由は、自由労働のほうが低廉になったからにほかならない、とヒックスは断言する。

奴隷労働には短期的維持費だけでなく長期的維持費もかかる。これにたいし自由労働の場合は、雇用契約期間が終了すれば、賃金を支払う必要がない。しかし、自由労働の供給が少なければ、賃金は上昇するだろう。したがって、次のようなことがいえる。

〈もし奴隷労働が豊富であれば、それは自由労働を駆逐することになり、逆に自由労働が比較的豊富であれば、それは奴隷を駆逐することとなる。両者は労働の供給源としては互いに競合的であって、両方ともに用いられるときには、一方の利用可能性が他方の価値(賃金ないし資本価値)に影響を与える。〉

これが奴隷労働と自由労働との経済的選択の論理である。

歴史的にみれば、ギリシア人やローマ人は戦争捕虜を奴隷としていた。カエサルやアウグストゥスの時代になると、奴隷労働は少なくなり、労働力は大部分が自由労働になった。中世になると、奴隷はさらに希少になり、自由労働制度が確立される。ふたたび奴隷制が活発になるのは、15世紀になってアフリカ航路が開かれてからである。

西ヨーロッパでは中世以来、自由労働が基本となっていたが、都市の発達が農村人口を引き寄せたことはまちがいない。11世紀から13世紀にかけ西ヨーロッパでは急速な人口増加が生じ、農民の一部が働き口を求めて都市に流入した。

かれらは商人階級になることをめざすが、昇進をはたせる人はごくまれで、たいていは臨時雇いや半雇いとなり、半ば労働者、半ば乞食の境遇に甘んじ、家庭をもつこともままならなかった。だからといって、もはや農村に戻ることもできない。すると都市は労働不足ではなく、労働過剰の状態におちいる。

植民地時代のアメリカの場合は例外である。農業用の土地はふんだんにあった。そのため都市ではたらく労働者には高い賃金を払わなければならなかった。そうでなければ、たちまちかれらは都市を離れ、開拓農民として生きる道を選ぶからである。

こうした特殊事情により、アメリカでは奴隷制度が自由労働制度よりも低廉となり、土地を開くにあたってはアフリカから大量の奴隷がつれてこられたのである。近代になって、奴隷制がふたたびあらわれたのは「ヨーロッパには奴隷に対する需要はなかったが、アメリカにはあった」からだ、とヒックスは記している。

だが、いまは近代の産業革命以前にもう一度戻ってみよう。そのころ、西ヨーロッパの労働事情はどうだったのだろう。

理屈上でいえば、産業革命以前でも手工業を含めた商業の発展は、労働需要を増やしたはずである。農村から人口が流入しても、都市では過剰労働が吸収され、労働不足となって、賃金が上昇していく局面がおとずれてもおかしくない。だが、そうした現象は生じなかった。

「当時の経済においては農業部門がきわめて広大な部分を占めていたために、商業に雇用される機会は、それが増大しているときですら依然として規模は小さかった」と、ヒックスは指摘する。

ところで、一概に都市の労働力といっても、それは同質ではありえない。労働力の質が高く、希少であればあるほど賃金も高くなる。そして、より質の高い労働力をもつ労働者は安定した雇用と生活の保障を求めるようになるだろう。逆に都市プロレタリアートと呼ばれる低い等級の場合は、生活の保障もないし、賃金も低い。

低級労働から高級労働まで、自由労働は等級別に構成されている、とヒックスはいう。低級労働から高級労働への移動は容易ではない。それを可能にするのは訓練と教育である。だが、それには費用をともなう。

そうした費用が払えない場合の訓練・教育法としては徒弟制度が存在した。親方に束縛される徒弟は、奴隷の身分とさほど変わりない。かれらは厳しい徒弟期間をすごさなければならない。

したがって、近代的な労働市場が生まれるのは「産業革命」をまたなければならない、とヒックスは論じている。

日航123便に何がおこったのか──大世紀末パレード(7) [大世紀末パレード]

1985年を語るうえで避けて通れない「大事故」がある。

8月12日月曜日の18時、東京羽田空港を離陸して大阪伊丹空港に向かった日航ジャンボ機123便が相模湾上空で非常事態におちいり、群馬県上野村の御巣鷹山尾根に墜落したのだ。

墜落位置の特定には時間がかかり、翌朝になってようやく判明した。地元の消防団員が機体を発見し、生存者の救助にあたった。乗客乗員524人のうち、生存者はわずか4人。犠牲者のなかには歌手の坂本九さんや阪神球団社長の中埜肇さんなども含まれていた。

生存者発見の通知をうけた日赤の医師と看護婦が、警視庁のヘリコプターで現場に到着したのが12時13分。その後、自衛隊の救援ヘリが到着し、13時5分にようやく生存者の収容がはじまった。

生存者は川上慶子さん(12歳)、吉崎美紀子さん(8歳)、吉崎博子さん(35歳)、落合由実さん(26歳)の4人だった。4人とも機体後部の座席に座っていた。

事故原因については、その後、断片的にさまざまな報道がなされたが、しばらくたって、事故調査委員会が次のような結論を出した。

事故機の機体は7年前に「しりもち事故」をおこしていたが、ボーイング社の修理がふじゅうぶんだったため、「後部圧力隔壁」に疲労亀裂を生じていた。その圧力隔壁が破壊されたため、機内に急減圧が生じ、突風が吹いて、垂直尾翼が吹き飛ばされ、機体のコントロールが不能になった。

要するに、ボーイング社の修理ミスによる「後部圧力隔壁」の破壊が事故原因だというわけだ。そのとき、圧力隔壁ということばが頭にインプットされたことを、ぼくも覚えている。そして、ほとんどだれもが、公表された事故原因に何となく納得し、二度とこうしたことがないようにと、このとき犠牲になった人びとを毎年追悼するようになった。

ところが、圧力隔壁破壊説に疑問をもちはじめた人がいる。みずからも日本航空の客室乗務員(当時の呼び名はスチュワーデス)を務めた経験のある青山透子さんである。彼女はこの墜落で何人かの同僚を亡くしている。

圧力隔壁はほんとうに破壊されたのだろうか。これははたして「事故」だったのだろうか。

彼女はこう書いている。

〈生存者の座席の位置は、最後尾周辺に集中している。特に当時、多くの人々の記憶に残った川上慶子さんは最後尾の列である。圧力隔壁の前にあるトイレを挟んだその座席は、乗客の中で最も後部圧力隔壁に近い位置だが、彼女は、頑強な垂直尾翼を吹き飛ばすほどの急減圧による空気圧の影響は全く受けなかった。現実に吹き飛ばされたわけでもなく、耳鼻咽喉もダメージを受けず、他の生存者を含めてみても、誰も鼓膜すら破れていない。〉

事故調査報告では、修理不十分な圧力隔壁が壊れ、客室内を突風が突き抜けて、内側から垂直尾翼を吹き飛ばしたことになっている。

ところが、川上慶子さんの事例をみても、客室内に突風が突き抜けた形跡はまったくみられないのだ。飛行機がコントロールを失って飛びつづけるあいだも、乗客は座席についたままで、心を平静に保ち遺書を書き残した人もいる。

飛行機が異常な爆発音をとらえたのは、伊豆半島と大島のあいだを飛行していた18時24分39秒のことだという。このとき急減圧は生じていない。急減圧が生じたなら機内で爆風が発生し、物が飛び散り、人も飛び上がり、鼓膜も破れたはずだが、そうした事態は生じていない。

だが、すでにこのとき垂直尾翼は吹き飛ばされていた。垂直尾翼を失った飛行機が操縦不能になることは容易に想像できる。機長は無事に着陸することだけを願って、必死に操縦桿を握っていた。御巣鷹の尾根に墜落したのは18時56分のことである。

事故の原因は圧力隔壁が壊れたことだとされるが、それはあくまでも経過説明の(しかも根拠の乏しい)仮説であって、垂直尾翼が吹き飛んだことこそが致命的な問題だった。たとえ圧力隔壁が壊れたとしても、そのとき生じた内圧で垂直尾翼が吹き飛ぶとは考えにくい。もし、そんなものすごい内圧が生じていたなら、最後部の座席に座っていた4人も機外に飛ばされていたかもしれない、と青山さんは指摘する。

じっさいには何がおきていたのか。いちばん可能性が強いのは、垂直尾翼が「外力」によって破壊されたということである。その垂直尾翼は相模湾に落下し、現在も一部しか回収されていない。

垂直尾翼を破壊した「外力」とはいったい何だったのだろう。

相当大きな破壊力をもつものがぶつからないと、頑丈な垂直尾翼がこわれるはずはない。しかも、損傷を受けたのは、垂直尾翼の横側である。

隕石がぶつかったという説は却下される。なぜなら真横から隕石が当たるとは考えにくいからだ。

いちばん可能性が高いのは、空中を飛ぶ何かの物体が、垂直尾翼の側面にあたったということである。ひょっとするとミサイルだったのではないかという疑念がわく。

青山さんによると、日航123便が墜落した日には、防衛庁が護衛艦「まつゆき」の試運転を実施していた。自衛隊と米軍との合同訓練がおこなわれた前々日には、国産ミサイルのモデルとなった米国製ミサイルが飛ばされたという記録がある。すると、日航機が墜落した日も、何かのミサイル実験がおこなわれていたのではないか。

どこから発射されたかは別として、「練習用のオレンジ色の物体[模擬ミサイル]を誤って発射させて外力を発生したことによって垂直尾翼が破壊され、それが墜落の原因を作った」と、青山さんは確信するようになった。

しかも、当日は「航空自衛隊戦闘機のファントム2機が墜落前の日航機を追尾したことが目撃されて」いた。米軍も情報をつかんでいた。墜落現場はすぐに特定できたはずだ。にもかかわらず、それが発表されず翌朝まで延ばされ、人命救助が遅れた背景には、自衛隊による何らかの隠蔽工作があった可能性が否定できない、と彼女はいう。

後部圧力隔壁破壊説には大きな疑問が残る。日航123便墜落「事故」の真相はまだ謎に包まれているのだ。

農業の市場化──ヒックス『経済史の理論』を読む(6) [商品世界論ノート]

ヒックスはこんなふうに書いている。

土地・労働という生産要素、農業・工業という生産形態は、いつの時代にも生産に不可欠なものだ。しかし、それらは当初、市場に包摂されているわけではなかった。市場と金融はあくまでも商人経済の産物だった。土地と労働、農業と工業が市場化(さらには金融化)され、土地市場、労働市場、農業市場、工業市場が生まれると、近代が誕生し、いわば「商品世界」が形成される。

そうした全体の流れを頭にいれておくとして、今回のテーマは農業の市場化である。

近代以前の農業は領主−農民体制のもとに成り立っていた。領主は土地を支配し、農民は土地を耕しているが、領主と農民は互いに相手を必要としていた。たとえ農民にかかる負担が大きかったとしても、農民はその見返りとして何かを得ていたのだ、とヒックスはいう。

その何かとは端的にいえば保護である。農民は村落をつくり、労働を投入して作物をつくるまで、多くの時間を必要とする。しかし、自己の労働の果実を、侵略者や盗賊から守るのは容易ではなかった。これにたいし領主が農民に与えるのは、家臣団による軍事的保護である。

さらに地域内や隣接地域とのさまざまな紛争も解決されなければならなかった。領主はいわば防衛と司法の役割をはたしていた。その見返りとして、農民は領主に貢租を納めたというわけだ。

問題は、こうした領主−農民体制に市場がどのようにして入りこんでいったのかだ。その第一歩は農民と行商人との交易だろう。もっと重要なのは領主自身の交易だ。領主と農民は、この地には産しない商品を求めて、行商人との交易をはじめる。

交易は貨幣があればより便利だろう。領主も農民が貢租を物納でなく貨幣で収めてくれれば手間が省ける。貢租を貨幣で収めるためには、農民が農産物を商人に売って、貨幣を手に入れなくてはならない。そして、その一部を手元に残し、残りを領主に収めるかたちにすればよい。

農産物が売られるようになると、農業市場が生まれる。しかし、そのうち、農民の貢租に頼るのではなく、耕作地の一部を自分のものとし、直轄地をつくろうという領主がでてくるかもしれない。すると領主はこの直轄地に農民を集め、市場向けの商品をつくらせるようになる。ここでは農民はより身の安全を保障されるものの、領主に直属する「農奴」となっていく。

それでも領主−農民体制はまだ崩れていない。同じ領地のなかでも領主直轄地ではない農地を耕す農民も多い。農民は市場と関係をもつようになっても、土地と密接に結びついている。

この時点ではそもそも土地所有権は確立していない。領主も土地に権利をもっており、農民も土地に権利をもっているのだ。

国王の命令によって領主が変わる場合もあるかもしれない。しかし、その土地は売買されるわけではない。

領主が商人からより多くの金を借りたい場合はどうだろう。土地の権利は慣習的なもので、もともと担保価値は低い。それでも無理やり土地を担保にして借入をおこなおうとするなら、領主は一定の土地にたいするみずからの財産権を主張する必要に迫られる。

担保は所有権の移転、すなわち事実上の売却へとつながる。だが、領主が一部の土地を売却し、土地の所有者が変わったとしても、だれかがそこを耕作しなければならない。農産物を生みださない土地は価値がないからである。

新たに土地財産を手に入れた者は、農民と契約して貨幣地代を受けとる。それに違反する場合は農民に立ち退きを迫らなければならない。だが、そうした取り決めは紛争のもとともなる。

新たな土地所有者は、農民に年限を決めて土地を貸すこともできる。ここでは借地農業経営が成立する。

14世紀のヨーロッパでは、黒死病の流行により人口が減少した。それにともない、農民が離散する。こうして、地代の減少と賃金の上昇が生じると、多くの領主が財政困難のため、農地を手放すようになった。その農地を買い取ったのは、農民であり、これにより自由農民制への移行がはじまる。

いっぽう、貴族からの借地による直接農場経営が、賃金労働者を雇い入れるかたちで、より合理的におこなわれるようになる。

そのどちらもが、旧来の領主−農民体制を崩していくことになる、とヒックスはとらえている。

だが、東ヨーロッパでは人口の減少が、これとは逆の事態を招いた。すなわち農民の土地へのしばりつけが強制的におこなわれたのだ。ここでは農民はふたたび「農奴」化されることになる。しかも、この抑圧体制は長きにわたって維持された。

ここでヒックスは農業の市場化が同時に法と秩序の浸透をともなっていたことを指摘する。すると、これまで農民を保護していた領主の役割を「国家」が引き継ぐことになる。

権力が領主から国家に移るさいには革命が生じることがある。革命が生じなくても、権力の移行によって貴族は飾り物と化し、自分たちの所有地から生計を支えるだけの収入を得るだけの存在になっていく。

いずれにせよ、近代においては実質的に国家が領主にとって代わるという事態が生じるのだ、とヒックスはいう。

だからといって、国家と領主の役割が変わるわけではない。国家は農地改革をおこなうことによって、農民に農地の所有権をもたせる場合もあるし、逆に国営農場制度をつくり、その農地に農民を帰属させる場合もある。だが、いずれにせよ国家は農地の保護者として、租税を請求する権利をもつようになる。

農業は自然の影響に左右されるため、農業経営者による決定が重要な役割をもっている。ただし、国営農場の場合は、どのような作物をつくるか、それをどのように販売するかの決定は、現場の経営者によってではなく、もっと上でなされる。それが往々にして大きな齟齬をきたす。

借地農は自作農と同じく、独立農場経営者とみなされる。しかし、同じ借地農でも、プランテーションの場合は、その意思決定は所有者との契約に縛られることになる。

独立農場経営者は、市場向けの農産品を生産し、それをできるだけ多く売らなければならない。地代や租税、負債など対外的な支払もあるからだ。独立農場経営者の経営規模は概して小さい。そのことは資本の不足につながる。

土地の改良や農業機械への投資は多額の費用を要する。農産物の産出量はかならずしも安定しているとはいえない。自然災害による悪影響も考えられる。市場価格も変動しがちだ。こうした事態に備えるためにも、資本が必要になってくるのだが、資金を借り入れようとしても、土地は不確実な担保にしかならないため、しばしば高利貸に頼ることになり、これまで農民は大きな債務負担をかかえることが多かった。そうした農民の窮状を救おうとしたのが農業信用組合や土地銀行だ。

いっぽうで、地主が資本を十分にもっているなら、地主が自分の小作人を助けるというケースも考えられた、とヒックスはいう。これはとりわけイギリスの大地主の場合だ。かれらは大きな土地にたいし、資本を長期投資し、生産性を改善する技術を導入することによって、農業からの収益を確保しようとした。

だが、その場合ももはや領主―農民の関係は存在しない。農業経営者のために資本の供給を保証するのは国家である、とヒックスはいう。

さらにこう指摘している。

〈今世紀に非常に多くの国々の農業を変えた技術改良によって、農業に従事する人々の割合が減少しつつあることは周知のことがらである。かつてはすべての経済的職業のなかで首位であったものが、いまや他の職業と同様に、一つの「産業」にすぎなくなろうとしている。これらの技術改良がもたらしたもう一つの帰結は、一人の農業経営者がうまく管理できる(少なくとも算出量で計った)単位の規模が著しく大きくなったことである。……さらにもう一つの帰結は、大きな農地の管理が昔に比べて容易になったので、従属農場経営が相対的に有利になったことである。〉

市場化は農業を大きく変えていった。市場化の進展は領主支配を崩し、それに代わって、国家が大きな役割をはたすようになる。それとともに、農業はひとつの「産業」になっていく。こうした過程をヒックスはえがいたといえるだろう。