森嶋通夫の「日本没落」予測──大世紀末パレード(14) [大世紀末パレード]

世界的な経済学者の森嶋通夫(1923〜2004)が、『なぜ日本は没落するか』を出版したのは大世紀末の終わりに近い1999年のことだった。2050年の日本がどうなっているかを予測してみたという。その予測結果は、日本は「没落」する。なぜ、そう考えたのだろう。

1982年に森嶋は Why Has Japan ‘Succeeded’ ? (『なぜ日本は「成功」したか』)という本を出版した。当時、日本は世界から「経済大国」として注目を浴びていた。だが、はたして、それは手放しで日本の「成功」といえるのかに森嶋は疑問をもっていた。

そして、世紀末。日本の「成功」物語はかなりあやしくなっていた。

さらに50年先、日本はどうなるか。

森嶋が「日本没落」を予想した理由ははっきりしている。

人がだめになる。政治はますますだめになる。経済はいよいよだめになる。なるほど、これでは没落するはずだ。

まず人をみていこう。

国立社会保障・人口問題研究所は、1995年時点で2050年の日本の人口が1億5万人になるとみていた。その時点で、日本の人口はピークの2割減となる。この予想はほぼ当たりつつある。

人口減の最大の要因は出生率の低下だ。いっぽう高齢者の比率はますます高くなる。将来、日本に活気がなくなることはまちがいないだろう。

しかし、問題はむしろ「精神の荒廃」だ、と森嶋はいう。

20世紀末の時点で、日本では大学進学率が40%を超えるようになった。すると大学卒業生は稀少価値をもたなくなり、大学はエリートを養成する場ではなくなる。

平等社会が進むと、ノブレス・オブリージュ(高い地位には重い義務が伴うという)意識が希薄になり、日本の社会全体に関心をもつ人も少なくなっていくというのが、森嶋の見方だ。

自己の利益が第一で、悪事を犯すのも平気な人間が増え、道徳が退廃し、職業倫理も崩壊しようとしている。

戦後、日本では儒教の禁欲主義はほぼ消滅してしまった、と森嶋は書いている。そのくせ、上下の秩序意識だけは相変わらずだ。

加えて、日本の戦後教育は、知識を丸暗記させるだけで、論理的思考をないがしろにし、意志決定力を養わないままだった。そうしたなかから、国を引っぱっていくエリートが生まれるわけがない、と森嶋は嘆く。

「物質主義者・功利主義者になるための教育を受けた彼らは、倫理上の価値や理想、また社会的な義務について語ることに対しては、たとえ抽象的な論理的訓練としてでさえ、何の興味も持たないのである」

日本人に覇気がなくなった。サラリーマンは、会社でおとなしく与えられた仕事をこなし、仕事が終わると家に帰ってぼうっとすごしているだけだ。

こんな状態で、人の「精神の荒廃」がつづけば、国の没落は必至となる。

それでは、日本の政治に期待はもてるのだろうか。

日本の政治は相変わらず「村」の政治で、世界からまったく注目されていない。大きな政治ビジョンをもつ政治家はいない、と森嶋は断言している。

日本では派閥をつくって、財界などからカネを集め、部下を養うのが政治だと考えられている。「政治家にとっては主義主張はどうでもよい、すべては金である」。こうして政界ではいたるところで汚職行為が蔓延する。

政治家の仕事は、新たな政治的アイデアをつくりだすことだ。政党は政治、経済、文教、福祉などあらゆる面にわたって政策プランを示して、有権者の審判をあおぐ。ところが、日本の政治は、支持者にどのような利権を与えるかに終始している。

〈多くの日本の若い人は政界に背を向けてしまい、政治家の家に生まれた二世だけが人材の主要補給源になっている。その結果政界は国民からますます離れた世界になり、彼らが国民の意志を代表していないことは、外国でも周知である。〉

森嶋によれば、政治の荒廃が日本の没落を招く大きな要因のひとつだ。

肝心の経済はどうだろう。

金融機関における倫理の退廃ぶりは目をおおうばかりだ。

1980年代末から90年代初めにかけて日本では土地バブルが発生した。それはまさに日本人の過剰貪欲がもたらした病弊だった、と森嶋はいう。

企業は銀行から金を借りて、土地を購入した。その後、地価が急速に下がりはじめると、土地を担保に土地を購入した企業は、土地を処分しても借金が返せず、倒産の憂き目にあった。

銀行には不良債権と不良資産が残った。

1970年代末ごろから企業は証券会社を通じて株券を時価で発行して、資金を確保するエクイティ・ファイナンスに踏みこむようになった。メイン・バンク・システムが危機にさらされると、銀行は遮二無二営業活動を拡大し、ノルマ制を強行した。融資先の審査はずさんになり、行員のモラルが破壊された。

加えて、日本の銀行は金融機関の国際化(いわゆるビッグ・バン)でも大きくつまずく。もはや円が国際通貨として復位する可能性は見込めない。「円が国際性を持ち得るのは、アジア地域に限られると思われるが、アジアの建設や貿易で日本が主導権を取れないかぎり、円はアジアでの国際通貨にすらなり得ない」と森嶋はいう。

産業の荒廃も進んだ。旧財閥の銀行と総合商社によって支えられていた企業集団は1980年代にばらばらになり、バブル崩壊後は「日本的経営」も行き詰まり、イノベーションの気風も失われた。

だが、日本の没落を阻止する唯一の有効な打開策がある。それは「アジア共同体」(正確には「東北アジア共同体」)をつくることだ、と森嶋はいう。

「アジア共同体」は、「建設共同体」であって、単なる「市場共同体」ではない。組織的には中国を6ブロック、日本を2ブロック、朝鮮半島を2ブロックに分け、台湾を1ブロックとし、沖縄を独立させて、そこに共同体の本部を置くというものだ。

大東亜共栄圏の名のもとになされた、日本による戦前の「アジア侵略」には弁解の余地がない。日本は中国や朝鮮半島の人びとに率直に謝らなければならない。そのうえで、「東北アジア共同体」が形成されれば、台湾問題や朝鮮南北問題はもとより、尖閣列島や竹島の領土問題も消え、つまらぬ神経を使わなくてもよくなる、と森嶋はいう。

共同体ができれば、やがて単一通貨をつくるという問題も出てくるだろう。軍事的にみれば、東北アジアの緊張はなくなる。自衛隊は「アジア共同体」の構成メンバーとして、アメリカやNATOと連携を保ちながら行動することになる。

森嶋にとっては「アジア共同体」こそが、今後、日本がめざすべき方向だった。それを阻止するものがあるとすれば、日本の没落とともに進行する「右傾化」の風潮にほかならないと考えていた。

森嶋は当時盛んに活動していた「新しい歴史教科書をつくる会」の内向きのナショナリズムを批判している。

〈過去に自分たちの親や曾祖父が犯した過ちにこだわって、自らも歴史の進む方向の逆向きに行動し、子供や孫たちが過ちと見るような行動をするのは間違っている。歴史は方向性を持っている。歴史を学んでそのことを知るのが、歴史から学ぶことである。こういう歴史の学ばせ方をしない「新しい歴史教科書をつくる会」は間違っている。〉

森嶋の「アジア共同体」構想は夢のまた夢に終わった。だが、それは見果てぬ夢だといってもよい。われわれとしては、20世紀末にそうした夢がえがかれていたことを記憶にとどめておいてもよいだろう。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(5) [商品世界論ノート]

第5章「価値なき価格」にはいる。ここで述べられるのは「価値と価格の不一致」についてだ。

以前、ハーヴェイは、市場においてそのまま価値を実現することがじつに困難だと述べていた。かれの用語を使えば、価値の実現は「反価値」によって阻まれがちだというわけだ。

この章で論じられるのは、むしろ逆の現象である。市場では、価値を超えるかたちで価格が形成され、実現されてしまうことがある。

価格だけをみていると、じっさいの価値を見失う。その典型がバブルだ。投資家はいつもバブルを望んでいるともいえる。

投資家が価値の創造に投資するのではなく、直接的には価値のない資産から投機的利益を得ようとすると、擬制的市場における非合理的な貨幣の暴走がはじまる。その結果は、経済を発展させるのではなく、むしろ経済に長期的停滞をもたらす、とハーヴェイはいう。資本主義にはこうした貨幣の暴走がつきまとう。

ここで、ハーヴェイは資本のもうひとつの注目すべき動きを論じる。それは資本が自然をわがものとしようとしていることだ。

ハーヴェイにいわせれば、資本は自然からの無償贈与を求めつづけている。言いかえれば、ほんらい「自由財」である自然を「商品」にしようと、常に機会をうかがっているというわけだ。

自然を囲い込んで、使用価値に取りこむことができれば、自然に値段がつき、自然が「商品」となる。

そうした自然は「資源」にとどまらない。文化的遺産もそのひとつだろう。人間の技能や知識もそうだ。資本はそうした自然をうまく取り込むことで、みずからの利潤を得ようとしつづける、とハーヴェイはいう。

コンピューター社会のもとで資本が求めるのは、賃金労働者よりも、むしろフリーランサー(自由契約者)だ、とハーヴェイは書いている。資本はかれらの独創的で創造的な活動によって生みだされる自由財を喜んで略奪し、みずからの利潤の源とする。

コンピューター社会をたたえる「認知資本主義論者」は、経済は商品基盤型から知識基盤型へと移行したという。しかし、じっさいは資本によって「知識というコモンズが絶えず囲い込まれ、私有化され、商品化される」ことこそが問題なのだ、とハーヴェイは論じている。「というのも資本は、今ある生産対象やその生産方法を掌握するだけでなく、他人の知的、文化的作品を、さも自分のものであるかのように領有する事態にまでおよぶからである」

知識それ自体はだれもが利用できる自由財だ。認知資本主義論者の誤りは、「囲い込み、商品化、領有」によって、そうした知識を資本が無償で使用価値に転じていることに無自覚な点にある、とハーヴェイは批判する。

マルクス自身も科学的知識そのものは自由財と考えていた。しかし、問題はその科学的知識が機械に応用されて、資本に組み入れられ、自動化によって労働者を駆逐し、無力化することだった。資本主義は労働節約的イノベーションを選好する。それにより商品の物的生産は増大し、商品が飽和状態に達して、利潤率は低下していく。

工業部門のロボット化と自動化によって失われた雇用を補うのは、いまのところ物流や運送、食品製造、観光業などの労働集約型部門である。とはいえ、雇用喪失と雇用獲得のバランスは予断を許さない。

いっぽうグーグルやフェイスブックなどのデジタル産業は、多くの無償労働によって支えられている。

資本主義そのものはあくまでも利潤を求めるものだ。ところが、その多くの活動は価値を創造していない。観光業などをみてもわかるように、無償の贈与を取りこむことで、価格を織りこみ、利潤をだしている。もちろん観光業は多くの商品(たとえば飛行機やホテル、おみやげ)などとも関係しているが、直接の商品とはいえない風景に価格をつけ、それを売り物にしているのも事実だ、とハーヴェイはいう。

さらに資本が労働から利潤を引きだすことは今も昔も変わらない。マニュファクチュア時代は職人の技能が、工場制では労働時間や労働者の知識が資本に利潤をもたらす源泉となっていた。日本の自動車産業の成功は、多くの部品を下請け工場に負っていることによる、とハーヴェイはいう。

このあたりの記述は錯綜し、混乱しているが、いずれにせよハーヴェイは資本の生みだす夢物語の背後に、もうひとつの事実が隠されていることを示唆しているといえるだろう。

最後にハーヴェイは価値の概念を切り捨て、価格によってすべての経済事象を説明する考え方に反対している。

現在の資本主義の問題は、市場において価値と価格の乖離が大きく開き、しかも広がりつつあることだというのが、かれの見方だ。

そして、価格論ですべてが片づくなら、こうした矛盾が説明できなくなってしまうという。価値のないものに高い価格がつけられたり、価値のあるものに低い価格しかつけられないとすれば、それは現代の「大いなる矛盾」なのだ。

「貨幣と価値の矛盾をまったく無視することは、現代の資本蓄積が抱える困難を理解するうえで、正直なところ複雑かつ重要な理路を断ち切ってしまう」

貨幣万能論はきわめて危険である。たとえば、現在の量的緩和は、価値が存在しないところに貨幣を創造しようとするものだ。

この貨幣が利子生み資本として流通する場合は、投下された資本は不動産などの資産市場、あるいは株式市場、美術品市場に流入する。すると、超富裕層はその投機活動でさらに裕福になるが、それによって何らかの価値を創造しているわけではない。

その結果、経済の長期停滞が生ずるばかりか、ポンジ型資本主義(ネズミ講的な資本主義)がつくりだされる。

こうした現象にたいして批判的視座を保つためにも、価値と価格の区別を頭にいれておくことは重要なのだ、とハーヴェイは主張している。

高坂正堯の場合──大世紀末パレード(13) [大世紀末パレード]

1980年代のはじめから半ばすぎまで、京都大学法学部教授の高坂正堯(1934〜96)は中曽根康弘内閣の外交ブレーンとして活躍していた。

だが、ブレーンとしての活動だけに注目すると、かれの政治学者や文明史家としての業績を過小評価しかねない、と高坂の評伝を著した服部龍二が指摘している。

高坂正堯は、戦前京都大学でカント哲学を教えていた父、正顕の次男として生まれた。京都学派の一人として知られていた父は戦後、公職追放にあうが、まもなく復帰し、東京学芸大の学長などを務めた。

正堯は戦後、京都大学で猪木正道や田岡良一のもとで学び、国際政治学の道へと進んだ。その秀才ぶりは早くから知られ、まだ20代の1963年に「現実主義者の平和論」を「中央公論」に発表している。理想主義的な非武装中立論にたいして、現実主義の立場から、勢力均衡論にもとづいて日本の安全保障を展望する論文だった。

その後、数多くの論文を執筆しつづけ、そのほとんどが単行本としてまとめられている。主な著書としては『海洋国家日本の構想』、『国際政治』、『宰相 吉田茂』、『世界地図の中で考える』、『古典外交の成熟と崩壊』、『文明が衰亡するとき』、『外交感覚』、『日本存亡のとき』、『平和と危機の構造』、『不思議の日米関係史』、『世界史の中から考える』、『現代史の中で考える』などがある。

加えて、佐藤栄作、三木武夫、大平正芳、中曽根康弘の歴代総理のもとで外交ブレーンをつとめ、晩年は田原総一朗が司会を務めるテレビ朝日の「サンデープロジェクト」や「朝まで生テレビ」などにも出演していた。

服部龍二は、そんな高坂のことを、国際政治学者として「オリジナルな世界を持ち、比類なきスケールを備えるオンリー・ワンの存在であった」と高く評価している。

このブログのテーマ「大世紀末」を語るうえでは、高坂正堯は避けて通れない人物だろう。ところが、何もかもまるで「ゼロ」の政治嫌いのぼく自身は、これまで高坂の本をほとんど読んでいないときている。だから、少しずつ白紙を埋めていくほかないだろう。

はじめに記したように、高坂は1983年8月から中曽根首相の私的諮問機関「平和問題研究会」の座長を務めていた。「総合的な安全保障政策」を提案するのが、この研究会の目的だった。

しかし、もっと生々しくいうと、「防衛計画の大綱」と防衛費GNP1%枠の見直しが課題だったといってよい。

これにたいし、高坂は翌年3月の中間報告で、「防衛計画の大綱」の見直しは不要、防衛費1%枠にさほど根拠はないが、何らかの新しい歯止めは必要であり、それができなければ当面1%枠を保持するという意見書を提出している。ちなみに、「防衛計画の大綱」は、専守防衛、非核三原則、周辺諸国に脅威を与えないことなどを基本としていた。

だが、中曽根本人はこの意見書に満足しない。大見得を切って、アメリカのレーガン大統領に約束した手前もある。

平和問題研究会の答申素案はその後3回にわたり出されたが、中曽根はそれに干渉し、「防衛計画の大綱」は見直すべきこと、防衛力の整備は「定性的」に(つまり状況に応じて)考えることを指示した。とうぜん1%枠の撤廃が示唆されている。

こうして、中曽根の意見が取りこまれ、1984年12月に最終報告書が提出された。高坂にとっては不本意なものだったという。

けっきょく中曽根にしたがうことになったものの、高坂はけっして「御用学者」ではなく、政府に批判的な見解ももっていた、と服部はあくまでも高坂を擁護している。

高坂の「現実的」な考え方については、今後もふれることになるだろう。

ここでは1985年8月に中央公論社から出版された高坂の外交時論集『外交感覚』のなかから、「五五年体制の功罪」(85年1月「日本経済新聞」)と題する、いかにも高坂らしい一文を紹介しておくことにしよう。

五五年体制とは、いうまでもなく1955年体制のことだ。この年、日本では日本社会党(社会党)と自由民主党(自民党)が誕生した。そして、それ以降、国会の議席数でいえば、自民党と社会党がほぼ2対1で対抗する構図がつづく。1985年はまだそうした対抗図式が残っている時代だった。

高坂は五五年体制を次のように説明する。

〈まず、それは基本的には自由民主党が与党に、社会党が野党に特化した体制であった。それまで離合集散をくり返していたとはいえ、いくつかの保守党が日本全国に持っていた地盤は圧倒的なものであったから、それらが合同すれば、その政権は相当永続的であることが運命づけられていた。逆に社会党は歴史が浅く、基盤が弱かったうえに、外交・安全保障政策において非現実的な立場をとることによって、政権党たることを自ら放棄してしまっていた。しかも、彼らは1960年代に入っても「非武装中立」に固執した。それは西ドイツの社会民主党が50年代末に中立政策を捨て、60年代に入って政権党へと前進したのと、まったく対照的である。〉

非武装中立にこだわりつづけた社会党は、経済政策についても資本主義批判の立場しかとれず、そのため「日本の経済政策は優秀な日本の官僚たちが計画し、実施するようになった」。

高坂によれば、「島国」の日本は「経済的発展以外に生きる道はない」というのが、一般的な合意だった。アメリカは日本の経済発展を妨げなかった。そして、社会党は国内諸集団の反対圧力を代表しながらも、野党でありつづけることによって、一貫して「自由な政府」、すなわち自民党政権が維持されてきたという。

高坂は、いささかの皮肉をこめて、社会党の意義をこう評価する。

〈社会党の「安保反対」の立場は、日本がアメリカと軍事的に協力することにも、また日本が軍事費にカネをかけることにもブレーキをかけた。社会党が批判者の立場に徹していただけに、その反対は効果があった。それは社会党の日本への貢献だといえるだろう。少なくとも1960年代の半ばまで、日米軍事協力と日本の軍事力増強が抑制されたことは疑いもなく有意義なことだったからである。〉

日本が軍事的な役割をはたさず、経済に特化することができたのは、五五年体制のおかげだった、と高坂はいうのだ。

だが、日本が国際社会の「変わり者」として認められる時代がいつまでつづくだろうか。現にアメリカとのあいだでは経済摩擦問題が生じている。

高坂はあまりにも成功を収めた日本の将来に不安を感じていた。

〈より平凡だが重要な問題は、永遠の与党と永遠の野党という特化が、長期的にはそのいずれをも不健全にさせてしまうという事実である。それは物質的および精神的腐敗を生む。自民党の金権体質は残念ながら周知の事実であるが、社会党の精神的腐敗も見逃せない。国民には到底理解しえないような理論闘争が党の動きを決めるという現状は、国民への責任を忘れた点で、政党としては腐敗である。また、こうした状況は、国民と政党の間にみぞを生ぜしめるものであり、政治への興味を減らすものであるから、いずれは「公共の精神」の衰弱も起こりうる。〉

冷戦の終結とともに五五年体制は終結した。だが、その後の状況は1985年に高坂が指摘した事態から一歩も前進していないようにみえる。自民党の「金権体質」は相変わらずで、野党の「精神的腐敗」も克服されていない。政治への興味は薄れ、「公共の精神」が衰弱している。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(4) [商品世界論ノート]

じっさいには商品価値の実現には困難がともなう。平たくいえば、商品は生産者の思惑どおり売れないことが多いということだ。このことをマルクスは『資本論』で、「まことの恋がなめらかに進んだためしはない」と表現している。

価値のなかに、価値自体を否定する可能性が含まれている。その否定性をハーヴェイは「反価値」と名づけている。資本を投入して商品をつくったのに、それが流通過程でまったく売れないという可能性はないわけではない。資本にとって、そうした「反価値」の恐怖は克服されねばならない。

「反価値」はどこにでもひそんでいる。材料不足や工場の事故、労働者によるストライキ、サボタージュ、流通のトラブル、支払いの遅れ、さらに不景気や恐慌。それらはすべて価値の実現を阻む「反価値」だ。

商品の困難は、かならず資本を減価させる。資本の運動を遅滞なく進行させることが資本の使命だとすれば、その使命を実現させるために資本はあらゆる努力を払う。何よりも商品の価値をねらいどおりに実現させること、つまり投資以上の貨幣を回収することに全精力をそそぎこむ。

市場で「反価値」がはたらいて、価値が実現できないときには、その理由はいったいどこにあるのだろう。売りだされた商品にたいして、だれも欲求や必要、欲望を感じないなら、その商品には(社会的な)価値がないというべきだ。また、商品が買われるためには、買い手がそれを買えるだけのじゅうぶんな貨幣をもっていなければならない。このふたつの条件がはたらいて、はじめて商品の価値は価値として評価され、実現されることになる。

市場に存在するのは売り手と買い手である。資本家と労働者という社会関係は二の次になり、買い手こそが主役になる。消費者が集団化する場合には、消費者による不買運動さえおこりうる。資本家はこうした脅威が生じないよう万全の注意を払わなければならない。市場こそが商品の戦場なのだ。

「反価値」のもうひとつの大きな要素が負債経済だ、とハーヴェイはいう。

現在、資本主義を維持するには、債務が欠かせなくなっている。たとえば、機械には多くの資本が投入されるが、ある程度の使用期間がすぎると、機械の更新も必要になってくる。そのころには新しい機械もできていて、古い機械を使いつづけていては、激しい競争の時代に遅れてしまう。

とはいえ、新しい機械を購入するために貨幣を貯蓄するのは、貨幣の死蔵ともいえる。そこで、信用制度(銀行)が救いの手を差し伸べてくれる。新しい機械を買うときに銀行からお金を借りればいいのだ。そして、機械の耐用期間が終わるまで分割払いで債務を返済すればいい。

銀行から貸し出されるこうした融資は、総計すると巨額にのぼる。こうした債務は、マルクスの用語でいうと、利子生み資本にほかならない。それは貨幣に巨大な流動性をもたらす。

信用制度は資本の流通の内部で形成される。債務とは、未来に実現される価値にたいする請求権といってよいが、ある意味、それは「反価値」でもある。債務は資本を動かす梃子(レバー)でもあるが、同時に資本を束縛する重荷ともなる。

信用制度は資本の集中(大企業化)をもたらすいっぽうで、国家による保護を不可避とする。国家と企業は、いわば負債金融によって発展し、維持されている。そのたががはずれるときに生じるのが債務危機だ。

資本が滞りなく運動するためには、活発な信用制度と開かれた貨幣市場がなくてはならない。いや、むしろ金融制度(負債)が価値の生産を後押ししているといえるだろう。

現在、利子生み資本は巨大化している。古代ギリシアでは、借金の返済ができないと、多くの債務懲役や債務奴隷が発生した。そうした危険性はいまも変わらない、とハーヴェイはいう。富裕層は金融操作をつうじてますます豊かになり、そのいっぽうで債務の返済を迫られる貧困層はますます貧しくなるという現象が生じている。

「反価値」が巨大な姿をあらわすのは恐慌の時期である。そこでは大規模な「減価」が生じる。価値は実現されないまま、ケインズのいう「流動性の罠」によって反価値だけが膨らみ、そして崩れ去る。

信用制度が終わりなき資本蓄積を推し進める力のひとつであることをマルクスも認めていた。だが、それは両刃の剣でもあった。

『資本論』には次のような箇所がある。

〈信用制度は生産力の物質的発展を加速し世界市場の創出をうながす。……それと同時に、信用は、この矛盾の暴力的爆発である恐慌を促進し、それとともに古い生産様式の解体の諸要素を促進する。〉

金融業者は「詐欺師と予言者」の性格を兼ね備えているというのがマルクスの見立てだった。

現在のマネーゲームにたいするハーヴェイの見方はきびしい。そこからは何か新しい生産様式が出現する兆しもみられないし、ただありあまったカネで株や為替の操作がされているだけのようにみえるというのだ。

バブルはいつか破裂し、悲しい終末を迎える。

だが、たとえそれが恐慌をもたらしたとしても、恐慌は資本主義の終焉を意味するわけではなく、むしろ資本主義を再編成するお膳立てをつくるにすぎない、とハーヴェイは述べている。

マルクス自身、「恐慌は、常に、ただ既存の諸矛盾の一時的な暴力的解決でしかなく、攪乱された均衡を一瞬回復する暴力的爆発でしかない」と考えていた。

じっさい、恐慌は金融業者にかならずしも破滅的な影響をもたらすわけではなかった。恐慌によって価格は下落し、価値は減価されるかもしれない。だが、使用価値(たとえば土地不動産)はそのまま残る。金融業者はそうした使用価値を回収し、それを売却して利益を得ることができる。

「恐慌とは実のところ、価値生産と価値実現に関わるすべての人々に絶望を感じさせるとともに、反価値勢力[金融業者]にとっては勝利の瞬間でもある」と、ハーヴェイは記している。

ここでハーヴェイは、流通過程において価値は生まれないとマルクスが考えていたことにあらためて注意をうながしている。流通過程(運輸費を除く)と国家行政にかかわる費用は、生産過程で生じた価値からの控除ととらえられていた。商品がかたちづくられるのは、あくまでも生産過程においてだからである。とはいえ、流通過程におけるコスト削減が、資本により大きな剰余価値を残すことはまちがいない。

マルクスにいわせれば、流通での仕事や官僚による統制、警察活動などは、たとえ必要な労働であっても不生産労働ということになる。したがって、不生産労働の部分が増えて、生産労働の部分が減るにつれて、経済は停滞すると考えられる。

この章の最後に、ハーヴェイは反価値の政治力学について述べている。資本主義には資本の足をひっぱるさまざまな反価値が想定できる。とはいえ、究極の反価値が反資本主義運動であることはまちがいない。

たとえば、商品世界の周縁に反資本主義的な生活共同体をつくることもそのひとつだろう。先住民の社会秩序はそうした生活共同体のヒントを与えてくれる。だが、そうした共同体は、商品世界によって都合よく利用されてしまう危険性(たとえば安価な雑用係というような)もはらんでいると指摘することもハーヴェイは忘れていない。

資本は運動し、拡大しつづけるなかで、さまざまな対抗政治をつくりだしている。労働者は資本家によって雇用され、生産に従事し、商品をつくりだす。ところが、次第に商品をつくりだしているのは自分たちだという自覚をもつようになるだろう。ここから疎外なき自由な活動への潜在的可能性が生まれる、とハーヴェイはいう。

資本は常に労働力商品の「減価」を画策している。そのいっぽうで労働者の未来の生活展望は、いわば債務懲役によってますます縛られようとしている。

とはいえ、資本の秩序は不安定であり、その限界がますます明らかになりつつある、とハーヴェイは考えている。

中曽根康弘の時代──大世紀末パレード(12) [大世紀末パレード]

引きつづき服部龍二の『中曽根康弘』に頼りながら、中曽根政権の時代をふり返ってみる。

1983年12月の総選挙で大敗したあと、中曽根は新自由クラブとの連立をはかり、第2次内閣を発足させた。田中派の影響力を排除することを明言して、官房長官には後藤田正晴に代えて自派の藤波孝生を起用している。

第2次内閣でも、中曽根は引きつづき華々しい外交を展開した。

1984年3月には訪中し、胡耀邦総書記、趙紫陽首相、最高実力者の鄧小平中央顧問委員会主任と会談し、円借款の増額や中ソ関係の見通しなどについて話しあっている。円借款について、中曽根は「対中協力は戦争により大きなめいわくをかけた反省の表れであり、当然のことである」と踏みこんだ発言をしている。

このころ日中関係はきわめて緊密で良好だった。訪中の成果をみずからの日記に「日中不再戦の確認。日中提携はアジア、世界の平和と安定力になる」と記している。

ゴールデンウィークにはパキスタン、インドを訪問。5月末には民主カンボジアのシハヌーク大統領と会談している。

韓国との関係も良好だった。9月には全斗煥が韓国大統領としては初の来日をはたしている。このとき中曽根は「日韓両国の千年の基礎をつくりたい」と述べて、長くつづく日韓友好への意欲を見せた。

10月31日には、総裁選がおこなわれないまま、自民党両院議員総会で総裁再選が決まる。

1985年にはいると、総裁候補を出せない田中派の亀裂が大きくなっていく。2月7日には田中派の蔵相、竹下登が新たな政治団体、創政会を発足させる。そして、2月27日に田中角栄本人が脳梗塞で倒れ、入院した。「闇将軍」と呼ばれた田中の政治支配が終わろうとしていた。

その前の元旦早々、中曽根は訪米し、1月2日にレーガンと首脳会談をおこなっている。アメリカの対日貿易赤字問題、安全保障問題、日本の予算編成などが議題となった。中曽根は、電気通信、エレクトロニクス、木材、衣料品の4部門での市場開放、アメリカの戦略防衛構想(SDI)への賛意、防衛費のGNP比1%枠の撤廃をレーガンに約束している。

その後、9月22日にニューヨークで、先進5カ国の蔵相によるが集まり、ドル高を是正するための会議が開かれた。日米貿易摩擦解消の流れを受けて、日本からは竹下蔵相が出席した。

そのときの合意(いわゆるプラザ合意)により、1ドル240円台だったドルは、1年後には150円台で取引されるようになる。円高不況に備えるため、日本では緊急の内需拡大策がとられた。それがバブルにつながっていく。

ソ連では3月10日にチェルネンコ共産党書記長が死去したため、ゴルバチョフが後継者となっていた。中曽根は3月12日から15日にかけて訪ソし、チェルネンコの葬儀に参列、14日にゴルバチョフと会談している。中曽根が北方領土問題をもちだしたのにたいし、ゴルバチョフはあくまでも否定的な姿勢を示した。

華やかな中曽根外交がつづいている。

5月にはドイツでボン・サミットが開かれた。この会議に出席した中曽根は、アメリカのSDI構想にたいする西側の結束を求め、自由と民主主義という自由世界の大義を確認している。

8月15日には靖国神社を公式参拝するが、中国では反日デモが巻き起こった。韓国でも非難の声が渦巻いた。それにより、以後、中曽根は靖国公式参拝を断念する。日本に好意的な胡耀邦や全斗煥との関係を重視したのだ、と服部は記している。

靖国問題でつまずいた中曽根は10月に開かれた国連総会に出席し、リカバリーをこころみている。韓国の盧信永(ノシンヨン)首相、中国の趙紫陽首相と相次いで会談、中韓両国との関係改善をはかっている。

国連総会での演説では「戦争と原爆の悲惨さを身をもって体験した国民として、軍国主義の復活は永遠にあり得ないことであります」と述べている。日本がふたたび軍国主義の道をたどらないことを約束したのだ。

年末、中曽根は内閣を改造し、後藤田正晴をふたたび官房長官に据える。来年の東京サミット、国鉄分割民営化、解散、総選挙を見すえての布石だったという。

1986年の年明け早々には、ゴルバチョフ、レーガンと、それぞれ親書のやりとりがあった。

ゴルバチョフの親書は日ソ交流の多様化を歓迎するとしたうえで、アメリカとの核軍縮交渉の開始を伝えていた。これにたいし、中曽根は欧州での核兵器削減に比例して、アジアでも削減を実施してほしいと求めている。

米ソ軍縮交渉についてのレーガンの親書には、ソ連がウラル以西のSS20をすべて撤去し、アジア配備のSS20を半減させるのに応じて、アメリカは西ドイツ配備の核を撤去すると記されていた。

これにたいし、中曽根はめずらしくレーガンにクレームをつける。半減は前進だとしても、アジアに核を残すことには賛成できないと主張し、外務省を通して、代替案を提言している。ちなみにレーガンとゴルバチョフが中距離核戦力(INF)を全廃するという画期的合意に達するのは翌年12月のことである。

4月にはレーガンとのキャンプ・デービッド会議が開かれた。アメリカの核戦略や日米貿易摩擦問題が議題となった。貿易摩擦問題に関して、中曽根は日本は対米貿易黒字を減らし、構造調整に努力すると述べている。

5月4日から6日にかけては、赤坂迎賓館で東京サミットが開かれた。「国際テロリズムに関する声明」のほか、チェルノブイリ原発事故に関する声明が出された。このときの中曽根の采配ぶりはみごとだった、と外務省関係者は評価しているという。

残された難関が国鉄の分割民営化だった。日本電信電話公社と日本専売公社はすでに民営化が決定され、1985年4月1日にNTTとJTが発足していた。

国鉄は巨額の借金をかかえており、民営化は既定路線になっていた。問題は、国鉄内でも自民党内でも、分割への抵抗が強かったことだ。中曽根は分割に消極的な国鉄総裁を更迭し、自民党内の運輸族を説得するなどの下準備をしたうえで、1986年3月に国鉄の6分割民営化法案を閣議決定した。

6月2日の衆議院解散決定は突然で、「寝たふり、死んだふり」解散と呼ばれた。7月6日には衆参同日選挙が実施され、自民党は54議席増の304議席で圧勝、野党の社会党、民社党、新自由クラブは惨敗した。

7月22日に発足した第3次中曽根内閣では、竹下登が幹事長、安倍晋太郎が総務会長、宮沢喜一が大蔵大臣に就任、運輸大臣には橋本龍太郎が選任された。河野洋平などの率いる新自由クラブは解党し、自民党に合流した。

11月28日に国鉄分割民営化法案が可決され、翌1987年4月1日のJR発足が可能になったのは、衆参同日選挙での自民党圧勝のおかげだ、と服部は論じている。

第3次内閣では、一部閣僚の不適切発言があったものの、中曽根はあくまでも韓国や中国との友好関係を保とうとした。そのいっぽうで、念願の防衛費GNP比1%枠の突破にも成功する。

しかし、1987年にはいると、そろそろ中曽根政権の任期満了がみえてくる。

ゴルバチョフの来日は、都合により中止される。その日程を利用して、中曽根は東ドイツ、ユーゴスラビア、ポーランドを歴訪し、日本外交の幅を広げようとした。

日米間では、経済摩擦がますます高まっていた。レーガン政権は4月に日本製のパソコン、カラーテレビ、電動工具の対米輸出に100%の報復関税を課した。さらに新関西国際空港にアメリカの建設業界を参入させるよう圧力をかけた。

秋には自民党総裁の任期切れが迫っていた。そうしたなか、中曽根は税制改革に執念を燃やした。所得税の最高税率と法人税の基本税率を引き下げるいっぽう、5%の売上税(現在の消費税)の導入をめざしたのだ。

だが、国民からの反発は強く、売上税法案は5月に廃案となり、9月の国会では所得税の減税だけが可決された。間接税の導入は、次の内閣にゆだねられた。

9月の外遊をしめくくりとして、中曽根は10月に総裁の座を降りることとなった。

中曽根外交の成果は目を見張るものがあった。

服部は次のように評している。

〈貿易摩擦や靖国参拝をめぐる不協和音のほか、数々の問題発言もあったものの、中曽根はアメリカだけでなく、中国や韓国の指導者とも良好な関係を築いた稀有な政治家である。軍事、経済の両面でアメリカの圧力に適応しながら日米同盟を強化し、中韓とも連携を深めることで、中曽根は新冷戦下での対ソ戦略を有利に進めた。〉

ポスト中曽根の総裁候補は、安倍、竹下、宮沢に絞られていた。だが、総裁選はおこなわれない。中曽根の裁定により、竹下が自民党総裁の座につく。

こうして中曽根は11月6日に首相を退任し、竹下が新首相に就任した。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(3) [商品世界論ノート]

商品の価値は貨幣によってあらわされるという。それなら、貨幣はあくまでも商品の従者にすぎないはずだ。だが、その従者であるはずの貨幣がまるで主人のようにわがもの顔にふるまっているのはなぜか。

ハーヴェイは本書の第3章で、そうした貨幣の謎に迫ろうとしている。

価値とは目に見えないものだ。商品の価値、つまり値打ちは貨幣であらわすほかない。マルクスは価値の表象が貨幣なのだという。

商品に歴史があるように、貨幣にも歴史がある。たとえば、宝貝が貨幣として用いられた時代がある。それがいつしか金貨や銀貨が用いられ、紙幣があらわれ、最近は電子マネーや仮想通貨までが登場するようになった。

資本は貨幣から商品、そしてまた貨幣へと変身を重ねていくが、資本にとっての最大の困難は、たえざる変身の過程、すなわち資本の流通過程が妨げられることだ。

そこで資本の運動の連続性を確保するために、信用の役割が大きくなってくる。信用と貨幣、価値は連動している。信用もまた貨幣によって表現される。信用とは一定の時間の先に実現(返却)を約束された貨幣であり、その裏づけとなるのが商品の実現されるであろう価値にほかならない。

現前する貨幣だけではなく、将来実現が約束される貨幣(信用)を組みこむことによって、資本はようやく運動の連続性を確保することができるようになった。だが、それは資本が信用に組みこまれることでもある。資本は信用に束縛される。ますます貨幣への物神崇拝が強まる。貨幣はあたかも社会的権力であるかのように意識されるようになる。

近代以前、人びとは土地に縛られていた。それにたいし、近代の資本主義時代において、人びとが縛られているのは貨幣である。もし共産主義時代がくるとするなら、それは貨幣に縛られない時代になるはずだ。それがマルクスのえがく遠い未来図だった。

それはともかくとして、19世紀半ばには、貨幣をめぐってプルードンとマルクスをめぐって、激烈な論争が交わされた。働いても働いても労働者は貧しく、資本家はぬくぬくと豊かな生活を送っているのはなぜか。

プルードンは労働者が労働時間分の賃金をもらっていないことが原因だと考えた。そのためには貨幣を改革して、労働者に労働時間票を発行するか、働いた時間を示す鋳貨で賃金の支払いをおこなわなうようにすべきだ。さらに労働者に無償信用供与をおこない、相互信用制度も創設して、助けあいの社会をつくらねばならない。

マルクスはこうしたプルードンの考え方に反発する。価値の根拠となるのは社会的労働時間であって、労働時間そのものではない。どの労働者にも働いた時間分だけ支給するという労働時間票などは荒唐無稽である。しかも、資本家と労働者という生産関係をそのままにして、労働時間分の賃金をよこせという発想は、現在の階級関係をそのまま容認するものだ。めざすべきは、生産手段を共同で保有する協同社会(アソシエーション)でなければならない。

マルクスは『経済学批判要綱』のなかで、プルードン派のダリモンの所説を批判している。貨幣を改良するだけでは、現在の生産関係と分配関係を変革することはできない、とマルクスは断言する。

だが、それにつづいて、こんなふうにも述べている。

金属貨幣、紙幣、手形や小切手、さらには社会主義的に構想された労働時間貨幣などと、貨幣にはさまざまな形態がありうる。そして、じっさい、ある貨幣形態がほかに比べて、より扱いやすく、より不便が少ない場合もあるだろう。つまり、ふだんの買い物には紙幣が便利であり、国内の決済には手形が便利だというように。ただし、労働時間貨幣が通用するかどうかはわからない。

ハーヴェイも「貨幣形態の技術とその活用は、資本の歴史をつうじて何度か大きく変わっている」と指摘する。そして、現在はネットバンキングやビットコインなどみても、「貨幣形態のおける革命が進行中かもしれない」と述べている。

マルクス自身も、貨幣形態の変遷とそれが社会におよぼす影響に気づいていた。

資本主義時代がはじまると、価値の表現は金銀の貨幣が最適とみなされるようになった。当初、金や銀といった貴金属はそれ自体が商品だったといってよい。そして、金や銀などの貨幣は、次第に個人の富と権力を測る尺度となり、欲望の究極目的となっていく。

社会的分業と交換が増大し複雑化すると、貨幣の力も大きくなってくる。交換の道具として導入されたはずの貨幣が、ますます超越的な力をふるうようになるのだ。マルクス自身、貨幣は価値尺度、貯蔵手段、価格の度量標準、流通手段であるだけでなく、計算貨幣や信用貨幣として、ついには資本を算出する一つの生産手段として機能するようになる、と述べている。

やがて、鋳造の仕事は国家の手に帰する(それは伝統を引き継いだものだ)。金銀は鋳貨となり、いわば「国民的制服」となる、とマルクスはいう。だが、その国民的制服は世界市場では脱ぎ捨てられなければならない。鋳貨は一般に国内でしか通用しないからだ。そのことは「商品の国内的または国民的部分とその一般的な世界市場部門との分離」をもたらす。

さらに重要なのは次の点だ。国家が貨幣の発行権をもつようになると、貨幣は金や銀といった金属的基盤をもたなくても、行きつくところ「象徴的表象」であればいいことになっていくのだ。

貨幣が金属的基盤を完全に捨て去るのは1970年代はじめにブレトンウッズ体制が崩壊し、金ドル兌換が停止され、世界が変動為替制に移行してからだ、とハーヴェイはいう。マルクスの時代には、貨幣はまだ金属的基盤に縛られていた。

マルクス自身は『資本論』第3巻で、こう書いている。

〈貨幣制度[重金主義]は本質的にカトリック的であり、信用制度[信用主義]は本質的にプロテスタント的である。「スコットランド人は金(きん)を忌み嫌う」。紙幣としては、商品の貨幣的定在は純粋に社会的な定在をもっている。救済をもたらすのは信仰である。商品の内在的精霊たる貨幣価値にたいする信仰、生産様式とその予定秩序にたいする信仰、自己増殖する資本の単なる人格化としての個々の生産当事者にたいする信仰である。しかし、プロテスタンティズムがカトリック教の基礎から解放されていないように、信用制度も貨幣制度の基礎から解放されていない。〉

いかにもマルクスらしい言い回し。商品の価値実現への渇仰が、いまだに金属基盤から離れられない貨幣の解放を求める。それを後押しするのが信用主義の広がりである。ところが、信用が揺らげば、たちまち貨幣への回帰(貨幣の回収)がはじまる。

信用がゆらぐのは、流通過程における商品価値の実現があやぶまれ、資本の回収が危機に瀕しているときである。それは恐慌時だ。資本主義的生産は、「この金属的制限を絶えず廃棄しようと努めながら、また絶えず繰り返しこの制限に頭をぶつける」ことを避けられない、とマルクスはいう。

ところが、1970年代になって貨幣の金属的基盤が放棄され、貨幣が象徴的表象として国家と中央銀行によって管理されるようになると、マルクスの想定していた制限は乗り越えられてしまった、とハーヴェイはいう。

かずかずの利子生み資本(たとえば公開株や投資信託、社債)が、終わりなき資本蓄積を促す原動力となる。銀行などの金融機関は土地不動産投機に資金と投資をふりむける。労働者の消費はクレジットカードによって増大する。自分の家や自動車を買うため、多額のローンを組む労働者も増えてくるだろう。資本主義は膨張していくが、その膨張を金融面で支えるのが国家だ。

貨幣ならぬマネーが独り歩きするようになる。株式市場では価値増殖活動を大幅に上回る株式が高値で取引される。外国為替市場でも巨額の取引がおこなわれる。「価値創造とは無関係な単なる投機的あぶくや取引上の空騒ぎがどれだけの規模となるかは見極めがたいものがある」と、ハーヴェイは書いている。

金融システムに集まった過剰資金は、資本の再投資を活発にする。金融システムは流動資産の巨大な貯水池となり、いわば企業の共同資本をかたちづくり、信用創造にもとづくテコの原理(レバレッジ)によって貨幣資本に流れこんでいく。

そうしたなかから、特異な資産家(投資家)階級、すなわち金融貴族が生まれてくる、とハーヴェイはいう。金融貴族は個人である場合も団体や機関である場合もある。いずれにせよ、かれらは自己の貨幣資本利益率を必死に追い求めて、投資運用をおこなうようになる。

そうした金融貴族は19世紀にも存在した。マルクスにいわせれば、かれらは経済社会の吸血鬼のようなものだ。

投資家の存在は、不安定な市場における投機活動をもたらすだけではなかった。20世紀にはいって、企業における所有と経営の分離を促進した面もある。マルクス自身は、金融貴族が「他人の貨幣にたいする絶対的支配力」をもつようになったことが重要だと考えていた。

現在では、債権債務制度をつうじて組織化された少数の金融貴族による経済支配がさらに進んだ。金融貴族たちは経済社会全体にカネもうけ第一主義の思想を埋め込んでいく。その結果がどうなるかをハーヴェイは問おうとしている。

長くなったので、きょうはこのあたりで。

中曽根康弘だった──大世紀末パレード(11) [大世紀末パレード]

サッチャー、レーガン、ゴルバチョフとくれば、日本では中曽根康弘の名前を挙げないわけにはいかないだろう。

中曽根康弘(1918〜2019)は1982年から87年まで日本の首相を務めた。服部龍二のすぐれた評伝によれば、中曽根康弘は群馬県高崎市で木材業を営む中曽根松五郎の次男として生まれ、高崎北尋常小学校、高崎中学、静岡高校を経て、東京帝国大学法学部政治学科に入学している。大学卒業後は内務省に入省するが、海軍経理学校も卒業して、海軍でキャリアを積み、海軍主計中尉として、フィリピン、インドネシア、台湾と回っている。その後、大尉に昇進し、日本に戻ってきたところで終戦となり、内務省に復帰するという経歴を積んでいる。

戦後、内務省をやめると、高崎に帰郷し、1947年の総選挙で民主党から出馬し、28歳で当選をはたした。弁が立ち、党幹部に服従せず奔放にふるまったので、「青年将校」とあだなされていた。同年の総選挙では、新潟3区から同い年の田中角栄が同じく民主党で立候補し、初当選している。このときからふたりはライバルとなった。もっとも金力は田中のほうがはるかに上で、党内でも早くから抜擢されている。

服部龍二によると、中曽根の政治的原点は「反吉田(吉田茂)」だったという。GHQに追従しているかにみえる吉田に対抗して、中曽根は「アメリカに対する独立回復、自主防衛」を打ちだし、吉田の自由主義、資本主義にたいし、「協同主義」にもとづく「国民大衆の福祉」増進を唱えた。保守ではなく、革新保守という立場である。思想的には徳富蘇峰に感銘を受けていた。

岸、池田、佐藤、田中と政権は変わり、「三角大福中」(三木、田中、大平、福田、中曽根)と称される派閥抗争の時代がはじまる。そのかん弱小派閥を率いる中曽根は「風見鶏」と呼ばれる動きをしながら、運輸相、防衛庁長官、通産相、党幹事長、行政管理庁長官などの政治キャリアを積んでいた。そして、1982年11月についに首相の座を勝ちとることになるのだ。だが、その前に悶着がなかったわけではない。

福田赳夫の後継として1978年に首相となった大平正芳は、福田との抗争に悩まされつづけた。1980年に衆議院で社会党から大平不信任案が提出されると、それに福田派や三木派が同調したために、不信任案が可決され、総選挙となった。その選挙期間中、大平が急死し、自民党は大勝、鈴木善幸内閣が成立するという経緯があった。

だが、鈴木内閣はあくまでも中間内閣でしかなかった。鈴木内閣で行政管理庁長官を務めた中曽根は、元経団連会長の土光敏夫を臨時行政調査会会長に据えて、行財政改革のためのプランを練った。

1982年、外交問題で迷走した鈴木が11月の自民党総裁選に出馬しないという情報をつかむと、中曽根はさっそく第一派閥の田中派と鈴木派の支持をとりつけ、総裁選予備選挙に出馬する。総裁選に圧勝し、自民党総裁に就任したあと、11月26日に国会で第71代内閣総理大臣に指名された。中曽根内閣は閣僚20人のうち6人を田中派が占めたことから、メディアからは「田中曽根内閣」とか「直角内閣」などと揶揄されていた。

中曽根は強いリーダーシップをもつ首相をめざした。みずから、それを「大統領的首相」と名づけている。中曽根は数多く私的諮問委員会を設け、官邸主導による政策立案をこころみている。

たとえば「平和問題委員会」には京都大学教授の高坂正堯(まさたか)、「文化と教育に関する懇談会」にはソニー創設者の井深大、「経済政策研究会」には三菱総合研究所の牧野昇、「対外経済問題諮問委員会」には元外相の大来佐武郎、「国際協調のための経済構造調整研究会」には日銀総裁の前川春雄をそれぞれ座長としている。ほかにも東大教授の公文俊平や佐藤誠三郎、学習院大学教授の香山健一、演出家の浅利慶太などがブレーンとして採用された。NHK理事(のち会長)の島桂次や読売新聞幹部(のち会長)の渡辺恒雄とは特に親密な関係を築いた。

「戦後政治の総決算」はもともと1983年の参院選、衆院選に臨む決意表明のことばにすぎなかったが、やがて中曽根政治の方向を示すスローガンになっていく。

「戦後政治の総決算」とは、本人にいわせれば「吉田政治の是正」、「行財政改革の遂行」、「国際貢献に邁進すること」を意味していた。中曽根は吉田は経済を重視するあまり、安全保障をなおざりにしたと考えていたのだ。

服部龍二はなかでも中曽根外交を高く評価している。それはアメリカを基軸とする冷戦に即した戦略的外交だったという。

それでも首相就任直後、中曽根は最初の訪問国として韓国を選んだ。当時の韓国大統領、全斗煥とのパイプ役を務めたのが、伊藤忠商事前会長の瀬島龍三だった。日本と韓国の関係は、相変わらずぎくしゃくしていた。瀬島の下準備が功を奏して、ソウルの青瓦台で開かれた1983年1月12日の日韓首脳会談は大成功をおさめる。

そのときの晩餐会で、中曽根は「不幸な歴史があったことは事実であり、われわれはこれを厳粛に受け止めなければならない」としたうえで、今後は日韓が「互いに頼りがいのある隣人となることを切に希望する」と述べた。晩餐会後の懇談では、全大統領が日本語で「ナカソネさん、オレ、アンタにホレタヨ」と話す場面もあったという。

日韓首脳会談のあとは、いよいよ日米関係の改善である。中曽根は1月17日にワシントンに到着し、レーガン大統領と会見。日米が「運命共同体」であることを確認した。レーガンが「これからは自分をロンと呼んでほしい」と述べたのにたいし、中曽根は自分は「ヤス」だと答え、それにより「ロン・ヤス」関係ができあがる。

このときの訪米で注目されたのは、中曽根の「不沈空母」発言だった。じっさいには、ホワイトハウスの朝食会で、中曽根はソ連機の侵入を許さないようにするため、日本を「大きな壁を持った巨大な船にしたい」と述べたにすぎない。それを通訳をした村松増美が「不沈空母(unsinkable aircraft carrier)」と訳して、このことばが定着したのだという。「浮沈空母」発言はアメリカのメディアで評判になるいっぽう、日本国内では強い反発を呼んだ。

4月30日から5月10日にかけて、中曽根は東南アジア諸国(インドネシア、タイ、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ブルネイ)を歴訪、各国との友好関係を深めるとともに、日本列島を中核とする日本の自主防衛政策への理解を求めた。

5月28日から30日にかけて開かれたウィリアムズバーグ・サミットでは、日本の首相にしてはめずらしく各国首相の議論に立ちいり、ソ連にたいし一歩も引かない姿勢を示すことがだいじだと発言した。それにより、もめていた共同声明がまとまったのだという。

6月の参院選で、自民党は安定多数を維持し、社会党は敗北する。

9月1日には大韓航空機事件が発生した。ニューヨーク発ソウル行きの大韓航空機が、サハリン南西で、ソ連の戦闘機スホイ15により誤って撃墜されたのだ。日本のレーダーは大韓航空機の機影消滅をとらえていた。中曽根はすぐ韓国の全大統領に電話し、事態の解決に全面協力することを約束した。その後、日本が傍受したソ連の交信記録が公表されたため、ソ連は事実を認めざるをえなかった。

10月12日にはロッキード事件の一審判決がだされた。東京地裁は田中角栄被告にたいし懲役4年、追徴金5億円の実刑判決をくだした。中曽根は10月26日にホテルオークラで田中と会い、暗に議員辞職を求めたが、田中は首を縦にふらなかった。

自民党の最大派閥を握る田中の去就は、まもなくおこなわれる総選挙の結果を左右しかねなかった。中曽根は悩んだ末、田中にけじめを求める密書をしたため、首席秘書官に田中事務所に届けさせた。田中事務所でそれを受けとった秘書の佐藤昭子は「越山会[田中の後援会]の女王」と呼ばれ、田中の愛人でもある。だが、中曽根の密書は田中に届けられることはなく、佐藤から議員辞職に否定的な返信が戻ってきたという。

衆議院は11月28日に解散され、12月18日に総選挙がおこなわれた。世にいう「ロッキード選挙」である。中曽根が危惧したとおり、自民党は大敗し、36議席を失う。いっぽうの田中自身は地元で過去最多得票を得て圧勝していた。自民党は9人を追加公認し、かろうじて過半数を確保する。

中曽根は早くからこの難局を予想し、新自由クラブとの連立をはかっていた。こうして12月27日に自民党初の連立政権となる第2次中曽根政権が発足する。

この崖っぷちを乗り越えなければ長期政権は望めなかった。

長くなったので、このつづきは次回。いよいよわれわれの扱っている時代(大世紀末)にはいっていきます。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(2) [商品世界論ノート]

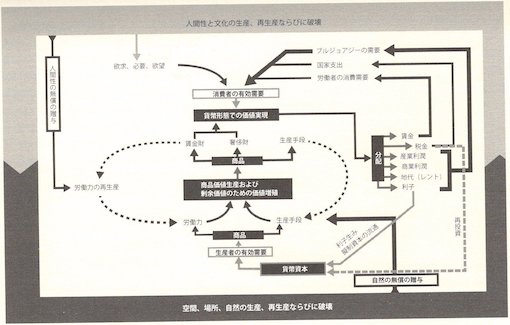

『経済的理性の狂気』第1章では、資本とは何かが大まかに説明された。資本とは、原料と機械と労働力を用いて商品をつくりつづけていく力だといってよい。資本はお金にはじまってお金に終わる。〈経済権力〉と名づけてもいいだろう。世界を変えるのは商品そのものである。だが、その背後には商品をつくり、商品を動かし、商品を売りだす経済権力としての資本が控えている。近代の経済史は、経済権力としての資本(そして、それを束ねる国家)の興亡史としてとらえることができる。

その資本をマルクスは『資本論』でどのようにとらえていたかを概観するのが、第2章のテーマである。ここではマルクスの達成した業績と達成できなかった課題が示されることになる。

『資本論』は全部で3巻からなる。マルクスは資本が正常に機能することを前提として、「運動する価値」としての資本の膨張を論じている。

第1巻で論じられるのは価値の増殖過程、つまり商品の生産過程である。これにたいし、第2巻では価値の実現過程、言いかえれば商品の流通過程が論じられ、第3巻では価値の分配過程、とりわけ利潤の分配が論じられる。こうして資本は生産、流通、分配の過程を終えて、ふたたび同じ過程をくり返していくことになる。

だが、ものごとは、そうはうまくはいかない。資本はみずからを実現する過程で、さまざまな矛盾をかかえてしまうからである。

『資本論』全3巻のうちで、マルクスがみずから出版にこぎつけることができたのは第1巻だけである(1867年)。あとの2巻はマルクスの膨大なノートをエンゲルスが編集するかたちで、第2巻が1885年に、第3巻が1894年に発刊された。さらに残された学説批判の部分は、カウツキーによってまとめられ、1905年に『剰余価値学説史』として刊行されることになる。

ハーヴェイが全3巻からなるマルクス『資本論』の体系をどのようにとらえているかを、以下、ごく簡単に紹介してみたい。

最初にこう書いている。

〈私の推測では、『資本論』におけるマルクスの根本的な真意は、当時の政治経済学者たちが推奨していた自由市場資本主義というユートピア的見解を脱構築することにあった。彼が示したかったのは、スミスその他の人々が想定したのに反して、市場の自由が万人にとって有益なものにはならないということであり、しかも、それは資産のある資本家階級には莫大な富をもたらし、大衆には貧困という反ユートピアをもたらす、ということである。〉

マルクスは近代(マルクスに言わせれば近代の悲惨)の源ともいえる資本の謎を謎を探るために、資本の動きを構造的にとらえようとしたとまとめることができる。

とりわけマルクスが重視したのは、資本が商品を生産する過程では、かならず剰余価値が生みだされているということだった。その剰余価値は生きた労働力によってつくりだされるのであって、市場が剰余価値を生みだすのではない、とマルクスは考えた。労働者は必要労働時間以上にはたらいて、労働力の価値以上の価値を生みだすのである。

ただし、ここで念のためにつけ加えておくと、ぼく自身は(おそらくハーヴェイの理解ともちがって)マルクスの仮定にはきわめてトリッキーな前提が含まれていると考えている。マルクスは商品をつくるのは労働者だと考えているが、これはとうぜんのようにみえて、じゅうぶん疑う余地がある。なぜなら、労働者は商品をつくっているのではなく、つくらされているのだからである。雇用された労働者は、つくられる商品の所有者ではない。したがって、労働者は搾取されているとは単純にはいえないのだ。無論、そのことは賃金は低くてとうぜんという意味ではないし、低すぎる賃金はそれこそ搾取というべきである。

とはいえ、商品の剰余価値が流通過程においてではなく生産過程で生みだされていることはまちがいない。流通過程は商品を生みだしているわけではないからである。俗なことばでいえば、もうけのでない商品をつくって売ろうとする企業は成り立ちようがないのだ。

マルクスのモデルによれば、資本家は剰余価値を徹底して追求する。それは資本の蓄積を推し進め、市場占有率を高めるためだ。生産効率を挙げるためには、新たな技術が導入されなければならない。それにより半失業者と失業者からなる産業予備軍が形成され、賃金はさらに低下する。いっぽうで、資本の蓄積はさらに進む。マルクスはそんなふうに考えた。

『資本論』第2巻では、流通過程における価値の実現が論じられる。商品が売りに出される(したがって商品の所有権が購入者に移転される)にあたって、頭のなかの計算でしかなかった価値(剰余価値を含む)は、いよいよ実現されて、貨幣へと転化するのだ。

マルクスはその過程が順調に想定どおり進行すると想定している。ここでは需要と供給が一致することが前提となっており、そこから再生産表式が導きだされる。

基本となっているのは産業資本である。資本は生産資本、商品資本、貨幣資本へと次々変身していくが、産業資本家はそれを統率するとみられている。だが資本が巨大化すればするほど、その統率はより困難になる。

マルクスは、技術革新や組織革新の問題を後回しにしているが、資本のつくりだす商品が、それぞれ固有の生産期間や流通期間をもつことは指摘されている。イノベーションの目的は生産期間や流通期間を短縮、加速することによって、より多くの利潤を確保することである。生産の加速はより多くの固定資本を必要とするが、ここでは銀行をはじめとする信用制度が大きな役割をはたすことになる。

ハーヴェイによれば、マルクスは第2巻で「能率を向上させ絶えず加速させようとする強力な動機が、資本の流通に存在する」ことを強調しているという。それはそうだろう。市場こそが、じっさいに商品どうしが競い合う格闘場なのであって、そこで勝ち抜き、みずからの価値を実現するには、商品自身の力を高めなくてはならないからである。

さらに、マルクスは市場における価値の実現を困難にする要因をすでに指摘していたとも論じている。それは有効需要の不足である。経済を安定させるのが労働者の有効需要であるにもかかわらず、資本のたえざる合理化努力は、労働者の有効需要をけずる方向にはたらいてしまうのだ。その矛盾が市場に不安定要素をもたらし、経済の長期停滞をもたらす一因となる、とハーヴェイは論じている。

『資本論』第3巻のテーマは価値と剰余価値の分配である。ここでは、すでに流通過程において、無事、商品の価値が実現され、価値が貨幣に転化されたことが前提とされている。資本の規模が変わらなければ、商品の売り上げは、当初スタートした分と同じ金額が、材料費や労賃などにあてられて、新たな商品生産過程に投じられるだろう。

だが、剰余価値として得られた分はどうなるのだろう。このとき市場で実現された剰余価値は、当初、生産過程で計算上想定された剰余価値とは異なっている。市場での競争が、いわば利潤率を均等化し、時に低下させて、剰余価値の実現を歪めてしまうのである。

さらに産業資本家は、商品の生産過程で銀行などの金融機関や土地所有者に頼らなければならず、商品の流通過程においても、商人資本家に頼らなければならない。すると、産業資本家の手元に残る剰余価値は、商人や銀行、土地所有者などに剰余価値の一部を引き渡したあとの残りということになる。

とりわけ大きいのが商人(商業)の役割である。市場での商品の販売には時間がかかるため、産業資本家はただちに商品を商人に引き渡して、商品の販売をゆだねる。商人は、市場への輸送活動などは別として、新たな価値を生みだすわけではない。「価値実現や価値の貨幣化を、より効率的に、より迅速に、より安全に行なう見返りとして、産業資本によって事前に生産されていた価値の一部を領有するのである」と、ハーヴェイは論じている。

イギリスでは土地の囲い込みと私有化によって、大量の賃金労働者が生みだされた。土地はそれ自体が価値をもっているが、『資本論』では資本家が剰余価値のなかから地代を支払うことが想定されている。

さらに資本主義の発展にとっては、銀行と金融機関が大きな役割をもつ。原材料の仕入れや長期にわたる生産期間、あるいは機械の投入など、資本家は常に多額の資金を必要とし、それを自己資金だけでまかなうのはほとんど不可能である。また、貯えた余剰資金をどこかに預けておく必要もある。こうしたことから信用・金融制度がいっそうの高度化を求められるようになるのだ。

銀行と金融機関は貨幣を通じて、資本の生産活動に関与する。資本の生産活動には、多様な時間性が作用するが、その基準となるのが時間とともに変動する利子率である。これによって貨幣に価格がつけられることになる。

ハーヴェイはこう書いている。

〈銀行と金融機関は、商品としての貨幣を取り扱うのであって、価値生産を取り扱うわけではない。それらは貨幣利益率が高いところなら、どこにでも貸し付けるのであって、生産的活動に従事していないところでも構わない。〉

こうして銀行は産業資本にかぎらず、土地不動産会社や商人資本家、国家、さらには消費者にも貸し付けをおこなうことになる。その貸付額は、預金として保有する資産額の何倍、何十倍にもおよび、時に恐慌となって、債務の破裂をもたらすことがある。

さらに銀行・金融機関からもたらされる剰余資金、すなわち利子生み資本の存在も無視できない。それらは投機家(資本家を含む)などに貸し出される貨幣商品となる。資本家が投機家に変貌すると、貨幣所有者と生産者が区別され、企業における所有と経営の分離をもたらすることになるだろう。それによって「株主は、貨幣資本の投資運用益を要求するのにたいし、経営者は、生産機能の積極的組織化をつうじて自分の取り分を請求する」ようになる、とハーヴェイは解説する。

利子生み資本の存在は、たとえば住宅ローンや投資信託などのように、マルクスの時代よりも現代のほうが、より大きな、そして時に深刻な問題を投げかけるようになっている。

マルクスの目標は資本を総体性としてえがくことだった、とハーヴェイはいう。資本は次々と商品をくりだし、以前の商品を排除したり、更新したり、置換したりしながら、まるで有機的な総体(人格をもつ「法人」)として進化していく。

とはいえ、マルクスの『資本論』は、ついに全体的理論としては完成しなかった、とハーヴェイは明言している。研究テーマとしては、ほかに競争や国家(税)、世界市場、恐慌なども挙げられながら、それらは遂に深く追求されることがなかったという。

資本は「運動する価値」の蓄積する永続的な全体として可視化することができる。じっさい、ハーヴェイはそれをチャート化している。だが、進化しつづける資本は自然破壊を含め、常になんらかの軋轢を引き起こし、世界じゅうで悲劇や闘争を招きつづけることになる。

ハーヴェイは未完の『資本論』を導き手としながら、「経済的理性の狂気」に満ちた現在の経済社会を読み解こうとしている。

つづきはまた。

ポール・ジョンソン『現代史』をめぐって(3)──大世紀末パレード(10) [大世紀末パレード]

1980年代の人物として印象的なのは、やはりサッチャー、レーガン、ゴルバチョフだ。ポール・ジョンソンは『現代史』で、この3人をドラマチックにえがいている。

まず最初に登場するのが、1979年にイギリス初の女性首相となったマーガレット・サッチャーだ。めざしたのは資本主義の再生だったといってよい。

サッチャーが最初に手がけたのは、それまで強い法的権限をもっていた労働組合の活動を制限することだった。そのため、議会での立法がなされ、行き過ぎたストライキやピケは取り締まられるようになった。

これに反発したのが、全国炭鉱労組(NUM)である。イギリスの炭鉱産業は1946年から国有化されていたが、炭鉱の多くが大きな損失をかかえていた。経営側は1984年3月に20炭鉱の閉鎖を宣言する。

これにたいし、組合委員長のアーサー・スカーギルは戦闘的な特別代議員だけを集めて、ストライキを宣言。その結果、炭鉱の閉鎖は174炭鉱のうち131炭鉱におよぶことになった。

炭鉱ストにたいし、サッチャー政権は絶対に妥協しない態度で臨んだ。警察は新たに制定された法律にもとづき、徹底的な取り締まりを実施した。

組合側は粘り強く闘ったが、大ストライキを1年以上つづけるのはさすがにむずかしかった。1985年3月、組合側は事実上、無条件降伏し、ストは終結する。多くの従業員が解雇や失職に追いこまれ、当時ヨーロッパ最大の労働組合だったNUMはわずか8万人の組合に縮小してしまう。

ストライキを実施したのは炭鉱労組だけではなかった。イギリスの労働組合は企業組合ではなく、ユニオンショップ制をとっているのが特徴だ。植字工労組(NGA)は70年代から80年代にかけ、しばしばストを実施し、全国紙を休刊に追いこんでいた。1983年には植字工のストによって6月1日から8月8日までフィナンシャルタイムズ社が閉鎖され、11月25日から27日にかけ、すべての全国紙が休刊になっている。

経営者と組合のあいだで激しい闘争がくり広げられた。だが、けっきょく植字工労組と印刷労組のほうが全面的に敗北し、多くの労働者が解雇されることになる。経営側はそのかん、ひそかに手作業の植字や割付に頼らなくてもすむハイテクの印刷工場を建てていた。

サッチャーによる資本主義再生のための政策は成功を収めた、とジョンソンはいう。イギリスの生産性はヨーロッパ最高の水準まで回復し、1981年から88年にかけ、経済成長率は4%台を保つことになった。

なかでもサッチャー政権の最大の業績が、国営事業を「民営化」したことだ、とジョンソンは指摘する。

国際電信電話会社、英国鉄鋼公社、英国航空、英国電気通信公社、英国ガス公社、水道・電気供給産業などが、サッチャー政権時代に民営化された。民営化は株式取引所を通じておこなわれ、株式の「放出」は株式取引を活発化させる効果をもたらした、とジョンソンは「民営化」を絶賛している。

サッチャーは1979年から3回の総選挙を勝ち抜き、90年に退陣するまで、11年半にわたって首相を務めた。人気があったのは事実だが、敵も多かった、とジョンソンはいう。権威をもって君臨したことが党内外で反発を呼んだ。

いっぽう、米国では1980年11月にロナルド・レーガンが新大統領に選出された。ジョンソンは「レーガンが、サッチャーの勝利と先例に導かれたことはまちがいない」と記している。レーガンは「真の敵は大きな政府だ」と広言していた。だが、小さな政府をつくるのはむずかしかった。

公約のなかで実現できたのは減税である。減税によって、経済が刺激され、税収も増えたが、同時に財政支出も増えた。その結果、財政赤字が増大し、貿易不均衡にともなって貿易赤字が拡大する。このふたつの赤字を埋めるために国債と民間企業資産が売りに出される。それを積極的に買い取ったのが日本だった。だが、皮肉なことに、それにより米国内では日本への懸念が高まっていくことになる。

双子の赤字に悩まされたといえ、レーガンの政策、とりわけレーガノミクスと呼ばれた経済政策は成功を収めた。1982年から87年にかけての6年間で、米国の実質GNPは27%、工業生産高は33%、平均所得は12%伸び、2000万人分の雇用がつくりだされた。こうして、米国はベトナム戦争の失敗以来失われていた自尊心を回復した、とジョンソンは記している。

1982年4月2日には、アルゼンチン軍がフォークランド諸島のイギリス直轄植民地を占領する事件がおきていた。イギリス軍はただちに反攻を開始し、諸島を奪還し、6月14日にアルゼンチン軍を全面降伏に追いこむ。イギリスの勝利はアルゼンチンの軍政を終わらせることとなった。

1983年10月19日には、西インド諸島の小国グレナダで、モーリス・ビショップ首相が左翼勢力によって暗殺された。キューバの大軍がグレナダに配置されたとの報告を受けて、レーガン大統領はただちに軍事介入を決意した。米軍は10月25日にグレナダに上陸し、左翼勢力を排除したあと、11月2日にただちに撤収する。

ジョンソンによると、レーガン大統領がめざしていたのは、ソ連に奪われていた勢力を回復することだったという。とくに物騒だったのは、ソ連が東ヨーロッパで中距離核弾頭ミサイルSS20を大規模に配置したことだ。これに対抗して、レーガンとサッチャーはイギリスをはじめとするNATO諸国に巡航ミサイル網を配備するよう提案する。これにたいし西ヨーロッパでは1983年に激しい抵抗運動が巻き起こったが、計画はそのまま推し進められた。

レーガンは就任当初から包括的な軍備拡張計画に着手していた。軍事予算が拡大され、軍備が増強され、スターウォーズ計画と称して、対弾道ミサイル兵器も開発された。さらに米軍全体の戦略計画と戦術訓練のあり方が練りなおされた。

いっぽうソ連では1980年代はじめから経済的大混乱がはじまっていた。侵攻したアフガニスタンではおそろしく費用がかかったうえ、反政府ゲリラの抵抗に悩まされていた。ソ連がアフガニスタンから完全に撤退するのは1989年のことである。

1982年11月にブレジネフが亡くなったあと政権の座についたアンドロポフ、チェルネンコはいずれも1年ほどで病死し、1985年3月に52歳のミハイル・ゴルバチョフがソ連共産党書記長に選出された。

ソ連共産党の基準からすれば、ゴルバチョフは自由主義者だった、とジョンソンは記している。だが、ソ連を複数政党体制にするという考え方は受けつけなかった。

ゴルバチョフは党の改革に着手し、経済に市場原理を導入し、グラスノスチ(公開性)政策によって新聞や放送にある程度の自由を認め、KGBの活動に制限を加えた。その結果、かえって政治のタガが外れてしまう。「ソ連の難問の根源は、スターリン主義という上部構造ではなくて、レーニン体制そのものなのである」と、ジョンソンは書いている。

こうして、政府の命令はしばしば黙殺され、ゴルバチョフに知らされないまま、もろもろの活動がおこなわれるようになる。店頭で買える物資は少なくなり、個人間、企業間の直接バーター取引や闇市場での取引が増えた。ストライキが蔓延し、ウォトカ密造と酒にからむ犯罪が激増する。1986年4月26日にはウクライナのチェルノブイリ原発が爆発する。

ペレストロイカと称されるゴルバチョフの計画は、むしろ事態を悪化させた。そうしたなか、米国の軍備拡張を前にして、ゴルバチョフはレーガンとの軍縮交渉に応じるようになった。1985年11月には、ジュネーブで1回目の首脳会談が開かれる。このトップ会談はその後、何度も開かれることになる。

そのころ東ヨーロッパも経済危機におちいっていた。指令経済の失敗がますます痛感されるようになる。加えて1987年10月以降、西側の景気拡大期が終わりを告げたことにより、東側の景気も後退していく。

東側に貸付をしていた銀行は、その信用価値に疑念をいだき、返済を求めはじめた。東欧各国の政府は物価を値上げすることによってこれに対応しようとするが、かえって民衆の怒りを招いた。

中国では1989年4月15日に、元共産党幹部で2年前に解任された胡耀邦が亡くなる。すると、胡耀邦の葬儀を機に学生たちが立ち上がって大々的なデモをくり広げ、4月27日に天安門広場を占拠した。

当初、政府当局は「改革」をめぐって学生たちと話し合いをつづけていた。だが、6月4日にそれを打ち切って戦車と歩兵を投入、天安門広場を掃討した。これにより2600人が死に、1万人が負傷したといわれる。弾圧はさらに全国におよび、数千人が逮捕された。

しかし、ヨーロッパでは話がちがった。ハンガリーは5月2日にオーストリア国境の鉄条網を撤去し、東西の国境を開放した。さらに9月10日には東ドイツとの国境を開放した。これにより、東ドイツの人びとは自由に西側に脱出できるようになる。

ポーランドでは6月の選挙で共産党が壊滅的な打撃を喫し、9月には非共産党政権が誕生する。東ドイツでは大衆デモが広がり、10月にホーネッカー政権が倒れる。そして11月9日、ついにベルリンの壁が崩壊する。

ベルリンの壁崩壊後、チェコスロバキアでもブルガリアでも一斉にデモがはじまり、まもなく共産党政権が瓦解する。こうした大変革はほとんど非暴力のうちにもたらされた。

例外はルーマニアである。チャウシェスク大統領は逮捕され、銃殺刑に処された。ブルガリアとアルバニアは変革が遅れる。ユーゴスラビアは分裂し、戦闘が各地域に広がった。

1992年の時点で、ジョンソンの見方は楽観的だった。ポーランド、チェコスロバキア(のちふたつの国に分離)、ハンガリーの変革は根本的で、民主主義がしっかり確立されるだろう。東ドイツは存在しなくなり、ドイツ国民は統一することで意見の一致をみた。EC(のちEU)は拡大し、欧州統合に向かって進み、場合によってはロシアまでもがECへの加盟を検討するようになるかもしれない、というように。

〈ゴルバチョフはくり返しロシアはヨーロッパに属すると言明していた。ド・ゴールはまたイギリスが加盟国になる以前の1960年代には、共同体とは経済、政治上の概念ではなくてむしろ文化の問題であり、「ダンテ、ゲーテ、シャトーブリアンのヨーロッパだ」とも主張している。イギリスの加盟後はそれに「そうしてシェイクスピアの」を加えるのが公平だろう。しかし、ヨーロッパが文化連合なら、リスト、ショパン、ドヴォルザーク、カフカを生んだ国ぐにを排除するのがまちがいであるのはもちろん、長い目で見れば、トルストイ、ツルゲーネフ、チェーホフ、チャイコフスキー、ストラヴィンスキーの故国を拒むのも容認できない。〉

だが、ジョンソンの楽観がついえた最大の要因は、おそらくソ連の解体のされ方に紛争の根が取り残されたことだろう。

とはいえ、ソ連邦が崩壊したのは事実である。

地域民族問題が浮上してきたのは、ゴルバチョフによる市場経済への移行が失敗するのと同時だった。

中央アジアのいくつかの共和国は事実上KGBが君臨していた。しかし、エストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国は、以前の完全独立をめざして運動をくり広げる。グルジア(ジョージア)も独立を要求した。ウクライナでも自治権要求の流れがおきる。南カフカズではキリスト教徒のアルメニア人とイスラム教徒のアゼルバイジャン人が戦闘を交えていた。

ロシア国内では、ゴルバチョフの人気が急速に下がっていくなか、元党幹部のボリス・エリツィンの人気が高まっていく。エリツィンはモスクワ市の第一書記を務めていたときにペレストロイカの進み方が遅いと批判したためにゴルバチョフにより解任された。しかし、1989年3月の人民代議員選挙に立候補して返り咲き、90年5月にロシア共和国の実質大統領に選出されたのだった。

こうして、ゴルバチョフが連邦中央を、エリツィンがロシア共和国を代表する二重体制ができあがる。そうなると、連邦と共和国との関係を定める新連邦条約をまとめなければならなくなる。

そうしたなか軍やKGB、軍が政府を無視して動きはじめる。1991年8月17日から18日にかけ、クリミア半島の別荘で短い休暇をとっていたゴルバチョフは拘束され、軟禁状態に置かれた。

8月19日、病気によりゴルバチョフは任務が遂行できなくなり、国家非常事態委員会が結成されたとの放送が流れる。

だが、クーデターは失敗に終わる。クーデターの発表を聞いたエリツィンがロシア共和国政府庁舎、通称「ホワイトハウス」に陣取り、クーデターの首謀者を逮捕するよう命令をだしたからである。

モスクワやレニングラード(現サンクトペテルブルク)の軍司令官も国家非常事態委員会の指示に従わなかった。数日のうちに、クーデター騒ぎは収まり、その首謀者は自殺、ないし逮捕に追いこまれた。エリツィンが政権を掌握し、ゴルバチョフは無事解放される。

8月23日午後、エリツィンとゴルバチョフはロシア共和国最高会議で事件の経緯を説明することになった。その様子はロシアだけでなく、全世界にテレビで生中継された。このとき、ゴルバチョフはもはや自分が無力であることを思い知らされる。エリツィンはロシア共和国全土における共産党の活動を停止すると発表した。

バルト三国は独立を認められた。つづいてウクライナを筆頭として、ソ連邦を形成している共和国が次々と独立を宣言する。12月21日には独立国家共同体(CIS)を発足させるという条約が11カ国によって結ばれた。その翌週、ソ連邦は正式に消滅する。クレムリンには最大の後継国家であるロシア共和国政府がおさまった。

ロシアはもはや超大国ではなくなった。

「アメリカ合衆国だけが、事実上の超大国となった」と、ジョンソンは書いている。

だが、はたしてそうだったのか。楽観論が崩れていくまでに、さほど時間はかからなかった。

ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(1) [商品世界論ノート]

デヴィッド・ハーヴェイは多作である。専門は経済地理学だというが、マルクスの『資本論』を再評価し、現在の経済社会に大きな疑問を投げかけたことでも知られる。拙ブログでも、これまでかれの『資本の〈謎〉』、『〈資本論〉入門』、『〈資本論〉第2巻・第3巻入門』を紹介してきた。

今回取りあげるのは、かれが82歳のときに出版した『経済的理性の狂気』である。本書も『資本論』にもとづいて現代経済社会を批判しているといってよいが、その緻密な論理をたどるのは、ぼくにはいささか荷が重い。あまり深入りせず、できるだけ軽く紹介するにとどめたい。毎回読めるのはわずかのページにすぎないだろうが、ぼくの頭ではついていけない懸念もある。

それにしても、ハーヴェイの切れ味はなかなかのものだ。日本では、マルクス・ルネサンスといえば、斎藤幸平の名前が挙がるが、ぼくにはデヴィッド・ハーヴェイやナオミ・クライン、トマ・ピケティのほうが、より本格的な気がする。

なにはともあれ最初から少しずつ読んでみよう。

「マルクスは第一級の理論家、研究者、思想家であるだけでなく、活動家であり論客であった」とハーヴェイは書いている。

これにはほとんどだれも異論がないだろう。だが、マルクスはけっして過去の理論家ではない。「資本」を研究し尽くしたマルクスは、資本がますます重要性を帯びる21世紀のいまも大きな「問い」を投げかけているのだ。

〈マルクスは、資本の運動法則とその内的諸矛盾、その根底的な非合理性について予見に満ちた解釈を示したが、これは、現代経済学の皮相なマクロ経済諸理論よりも、はるかに鋭敏で洞察力のある説明であることがわかっている。……その洞察は取り組まれるに値するし、まったくしかるべき真剣さをもって批判的に研究されるだけの価値がある。〉

ハーヴェイはマルクスの『資本論』が、いまでも真剣かつ批判的な研究に値すると書いている。

そもそもマルクスの資本概念と資本の運動法則とは、いったいいかなるものだったのか。

マルクスの功績は、「運動する価値」として資本をとらえたことにある、とハーヴェイはいう。

資本の運動の流れは、簡単にいうとこうだ。

(1)資本は生産手段(原料や半製品、機械、道具、設備その他)と労働力を市場から調達する。

(2)資本は調達した生産手段と労働力によって、商品を生産する。

(3)資本によってつくられた商品には、最初に前貸しされたものより多くの価値(剰余価値=儲け分)が含まれている。

(4)資本はその商品を販売して、貨幣を回収するが、そこには利益も含まれている。

(5)資本はその貨幣をふたたび資本として、また商品をつくるという過程を繰り返す。

これが資本の循環である。資本は貨幣としてはじまり、商品にかたちを変え、それがふたたび貨幣となって戻ってくる。すると、その一部が賃金や利子、地代、税金、利潤などに分配されたあと、また商品をつくる過程が繰り返される。ただ、それが単なる循環と異なるのは、資本の流れが「絶えず拡大するスパイラル運動」となることだ。しかも、資本は少しもじっとしておらず、たえず「変身」をくり返していることがわかるだろう。

資本は「運動する価値」だという。ここで引っかかるのは「価値」という用語だろう。「価値」とはいったい何か。価値は目に見えない。じっさいそこにあるのは、原料やはたらく人や機械、さらにはできあがった商品、そして商品を売ったお金などである。だが、そのなかには絶えず変身しながらも、一貫して保持され、実現される力の作用がある。それが価値だといってよい。

価値とは値打ちである。あの材料には値打ちがある。あの男には値打ちがある。あの商品には値打ちがある。お金には値打ちがあるという言い方はふつうになされるだろう。しかし、その値打ちはいったいどこから生まれてくるのだろう。材料がそのまま放置され、男がちっとも働かず、商品がまったく売れず、お金があっても買えるものがなければ、それらにはまったく価値がない。価値は動き関係することによってしか生じない、目に見えない何かだということができる。

さて、のっけからややこしいことになってきたけれど、価値は経済社会を成り立たせている根源的要素とみることができる。マルクスは価値の根拠を「社会的必要労働時間」ととらえた。とはいえ、ここに労働至上主義的な色彩を感じる必要はないだろう。

人がはたらかなければ、経済社会は成り立たない。経済社会が成り立つのは、人がはたらいているからである。資源にしても、材料にしても、機械にしても、貨幣にしても、人が存在していなければ、それらはそれ自体、何の価値もない。価値をつくりだすのは人である。資源にしても、原料にしても、労働力にしても、機械にしても、商品にしても、お金にしても、人がそこに価値をみいださなければ、そこに価値はない。人は価値あるものを生みだし(あるいは見いだし)、その価値あるものを使い、用い、味わい、消費することによって経済社会を営んでいる。マルクスはその価値が人のはたらきによってしかつくられないことを、あらためて確認したといえるだろう。

近代を動かしてきたのは「資本主義」だと言われれば、そのことにだれもが反対しないだろう。しかし、なぜそれは資本「主義」なのだろうか。端的にいうと、「資本主義」とは、国家が推進する資本のイデオロギーにほかならない。マルクスは『資本論』において、国家を抜きにした純粋資本の論理を追求した。だが、近代のはじめから、資本は国家の支援を受けていたといってよいのではないだろうか。

資本には「近代」をつくりだす力があった。ハーヴェイは資本を「運動する価値」と理解し、それがなぜ「推進力」をもっているのかを説明しようとしている。

資本が「運動する価値」であるのは、それが貨幣から商品、そしてまた貨幣へとたえず変身を繰り返し、やむことなくみずからを再生し、しかもその再生によって強化、拡大されていくという「推進力」をもつからである。

資本の拡大は資本を擁する一企業にとどまらない。資本はたえず変身しながら、無数の新たな分身をつくり、社会全体(ならびに国家)を巻きこみ、社会そのものを変えていく。資本のつくりだす先兵は商品にほかならないが、そのかずかずの商品こそが、その同行者である貨幣とともに、人の生活や生き方、時間と空間、環境などをはじめとして、社会そのもの、さらには国家のかたちまでを変えていくのである。

マルクスははじまったばかりの近代において、資本の尽きることのない推進力に直面し、その脅威と困難を克服する方向を探ろうとして、『資本論』を書いた。『資本論』は未完のままに終わり、「資本の時代」を克服するという課題もまだ達成されていない。強権的な政治によって、「資本主義」をねじ伏せようとした「社会主義」のこころみは、資本の返り討ちにあってしまった。それでもマルクスの課題は、いまも残されたままだ。ハーヴェイはおそらくそんなふうに考えている。

本書の第1章では、資本が変身を繰り返し、拡大しつづけることが大きなテーマになっている。

資本はまず貨幣(資金)として登場する。その貨幣は生産手段(原材料や半製品、機械、道具、工場、設備など)と労働力に姿を変え、貨幣としては消滅する。この段階では資本は生産手段と労働力に変身している。

次に資本は生産手段と労働力を使って、商品を生産する。重要なことはこの商品に剰余価値が含まれていることである。資本はもうからない商品はつくらない。そのもうけがどこからでてくるかというと、労働力によってでしかない。この段階では資本は商品に変身している。

そして、資本が変身した商品は、市場に回され、販売されて、貨幣となって戻ってくる。このとき資本によってつくられた商品は消費財(賃金財)とはかぎらない。奢侈財や生産手段でもありうる。だが、いずれにしても、市場に流れることによって、資本は商品から、ふたたび貨幣へと変身するのである。

無事、貨幣へと環流した資本は、その一部を労働力と生産手段の購入に回し、ふたたび商品の生産に着手する。だが、商品の販売によって獲得された貨幣にはすでに剰余価値が含まれていた。その剰余価値は、税金や利子、賃貸料、使用料、地代、利潤、さらには賃金や生産手段の追加分などに回される。ここで重要なのは、環流した貨幣が資本の分身として、社会全体にちらばっていくことである。

以上はごくごく簡略化した資本のモデルにすぎない。だが、経済的理性はなぜ狂気へと変わっていくのか。ようやく第1章がはじまったばかりである。