ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(4) [経済学]

もともと競争社会のモデルに経済的保障は含まれていなかった、とガルブレイスは書いている。人は失敗しないよう努力するのが鉄則とされていたからである。

しかし、問題は経済的損失をこうむるのが、おうおうにして本人より第三者だったことである。本人の努力を超えた、予期せぬ災害はおこりうる。そのため、経済的保障や社会保障の問題が次第に浮上してくる。

経済社会にリスクはつきものである。不安にさらされる人がそれを取り除こうとするのはとうぜんだった。

市場価格の予想しがたい動きに対抗するには、企業が大規模化し、独占体制を築くというのが最終的な答えだった。巨大企業化はかならずしも利潤の極大化をめざすためではなかった。リスクの軽減こそが、近代企業を動かす動機だった、とガルブレイスは書いている。

企業はどのようにしてリスクを軽減しようとしたか。たとえば宣伝によって、消費者に自社商品にたいする嗜好を刷りこんでいく。生産部門の多様化、生産方法の改善。新商品を次々と開発していくこと。個人の権威に頼らない企業の組織管理、資金調達の多元化など。

経済社会の発展につれて近代法人としての企業はいわば防衛力を強化し、リスクを大幅に減らした。これにたいし、いまも農民や労働者、市民は直接リスクにさらされている、とガルブレイスはいう。

とはいえ、1930年代以降は、一般の人びとのあいだでも経済リスクを緩和する動きが出はじめた。失業保険、養老年金、遺族年金などだ。農産物の暴落に対応する支持価格制度もつくられた。労働者の生活を守る労働組合も誕生した。

さらに政府はマクロ経済的な措置に乗り出し、完全雇用水準に経済を安定させる努力を払うようになった。

商品の開発にともなう生産増大に加え、こうした経済的保障措置の導入が、「ゆたかな社会」を生む素地になった、とガルブレイスは考えている。そのはじまりとなったのが1930年代だった。

思想的にみれば、アメリカ経済は保守・リベラルの潮流がぶつかり合うなかで形成されてきた、とガルブレイスはいう。それはいつの時代も変わらない。ただ、両者の関係はねじれている。保守が自由な競争を求めるのにたいし、リベラルは安全な生活を求めるという不思議な構図が生まれた。

それはともかく、すべての人が自分には守るべき何物かがあることに気づいたのは、生活がある程度ゆたかになってからである。裸一貫の時代は、それこそこわいもの知らずだった。経済生活の向上こそが、かえって経済的保障にたいする関心を高めた、とガルブレイスはいう。企業は倒産を恐れ、労働者は失業を恐れ、農民は収入低下を恐れるようになった。

経済的不安はきりがない。だが、「ゆたかな社会」では、おもな経済的保障システムはすでにできあがっている。それでも人びとが不安をいだくのは、現実に経済が動揺すれば、ほんらい頼らなくてもよいはずの経済的保障システムに依存しなくてはならないことを恐れるからである。そのため、政府には常に不況を防止することが求められるようになった。

アメリカではいまも経済的保障にたいする強い反発が残っている。経済的保障が大きくなれば、競争が阻害され、人は働かなくなるというわけだ。

だが、それは完全にまちがっている、とガルブレイスはいう。

「実際には、経済的保障への関心が高まった時代は、これまでになく生産性が高まった時代なのである」

不安の緩和と生産の増大が相伴うことによって、はじめて「ゆたかな社会」がもたらされるのだ。

だが、ガルブレイスはあくまでも生産の重要性を強調する。働く者にとっても、生産とは稼げる仕事があることを意味する。

〈かつて不平等にともなって生じる緊張の解決策となったのは生産だった。しかも、生産は経済的不安定にともなう不快や不安、欠乏にたいする不可欠の救済策となっているのである。〉

ここから生産の話がはじまる。訳文の問題もあって難しい。原著を横に置きながら、まとめてみる。

現代の世界では国境を越えて生産(というより商品生産)の重要性が認識されるようになった。

「ゆたかな社会」に、ものは豊富にある。それでも人はいまでも生産の増大にこだわりつづける。生産は依然として文明の進展度を測る手段になっている、とガルブレイスはいう。

資源、技術、労働、資本が生産のファクターである。これらの結びつきにおいて、とりわけ重視されてきたのは技術開発だ。だが、技術進歩に関しては、産業によって大きなちがいがある。概して巨大企業では技術開発のために大きな投資がおこなわれる。その目的は商品の開発と生産増加だ。

不況は、たとえ小さな景気後退であっても、商品生産に大きな影響をおよぼす。そのとき経済学者は雇用や収入がどれだけ減るかに注目するが、企業が関心を寄せるのは、あくまでも利潤の確保である。

問題は不況のさいには、企業だけでは経済的保障が保たれないことである。そのため、政府の役割は必須となる。

経済において重視されるのは生産性である。怠惰だけではなく、過剰投資や保護関税、特恵、補助金、無駄遣いなどにも、大きな非難が寄せられてきた。だが、それは外部的な要素ではあっても、おそらく生産性の増加とはほとんど関係がない。大企業の時代においては、企業戦略が立てられ、技術導入と資源利用の効率化、適切な労働力配置がはかられ、計画的に投資率と成長率の向上をめざす体制が組まれるようになった。

しかし、ガルブレイスの言いたいことは、むしろここからだ。豊富な商品の生産は、たしかに「ゆたかな社会」をもたらす原動力になってきた。そして、経済においては、一般には民間の生産だけが重要だと考えられている。

そのいっぽう、公共サービスは社会にとっては必要悪であり、それが多くなると民間経済を圧迫すると思われてきた。こうした見方は伝来のもので、きわめて非合理だ、とガルブレイスはいう。

たとえば国民総生産(GDP)は、年間の財とサービスの価値を一括して計算するものだが、そこに含まれているのは民間がつくりだす価値だけでない。政府がつくりだす価値も含まれている。つまり、政府もまた社会に必要な生産価値をつくりだしていることを認識しなければならないのだ、とガルブレイスはいう。

にもかかわらず、何かというと公共サービスは目のかたきにされ、できれば減らしたほうがよいものと思われがちだ。だが、社会のゆたかさを支えているのは、民間の財とサービスだけではない。公共サービスがあってこそ、「ゆたかな社会」が築かれることを忘れてはならない、とガルブレイスは強調する。

経済の発展は衣食住の拡充とともに進み、市場が確立することで(つまりふつうに物やサービスが売り買いできるようになって)、生産と分配のシステムが広がっていった。

そうしたシステムをつくってきたのは民衆であって、これまで政治権力はむしろその力を抑えつけたり収奪したりするばかりだった。そのため、民衆のあいだに国家への不信が生まれるのはとうぜんだった。市場経済が国家に対立するという見方は根強かったし、いまも根強い、とガルブレイスはいう。

〈貧しい世界の悪王たちは、強欲のあまり、民間でつくられたものを破壊したり、損傷したりするのもまったく平気だった。ものをつくる人も資本も破壊された。いまでは経済はそんなにやわではなくなっている。政府はそこまで理不尽ではない。現代の西洋諸国では、経済の成長と公共活動の拡大が、いくつかの例外はあるにしても、並行して進むようになった。経済と公共活動は補完しあうようになっており、実際そうでなくてはならないのだ。〉(拙訳)

ガルブレイスは民間資本の生みだす財やサービスだけでは「ゆたかな社会」は生まれないと考えている。商品が増えるにつれて、公共の投資やサービスがかならず重要になってくる。道路、交通機関、電気、ガス、水道、医療、図書館、警察、さまざまな社会保障など。いや、むしろ公共サービスがまだ少なすぎることこそが問題だという。

ガルブレイスによれば、「われわれは重要な生産の一部門、すなわち公共財に二流市民のような位置づけしか与えていない」。

こうしたリベラルな考え方は、現在主流となっている「新自由主義」の価値観とは正反対のものだ。はたして「新自由主義」はより「ゆたかな社会」をもたらすことができただろうか。

長くなったので、今回はこのあたりでおしまいにしよう。ガルブレイスの考え方は、だいたいわかったのではないか。だが、まだ終わってはいない。ガルブレイスは、われわれはゆたかになったと思っているが、はたしてその内実はどうなのかを次に問うているからである。

ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(3) [経済学]

ここでガルブレイスはアメリカの経済学の歴史を論じる。それは基本的にイギリスの伝統を受け継いだものだった。

例外的にアメリカ的な人物がいるとすれば、それはヘンリー・チャールズ・ケアリー(1793〜1879)とヘンリー・ジョージ(1839〜97)、ソースティン・ヴェブレン(1857〜1929)だという。

ケアリーは楽観論者で、将来は明るいと唱えた。逆にヘンリー・ジョージは、土地が私有であるかぎり、貧困と不況は避けられないと論じた。ヴェブレンは、経済が発展すると、富と貧困の分化がきわだつようになると主張した。有閑階級が生まれ、見せびらかし消費や浪費、不道徳がはびこるというのだ。

ガルブレイスはこうした3人の経済学者に加え、アメリカに影響を与えた思想として社会進化論を挙げている。社会進化論は経済社会を競争の場と考え、そこでの勝者には富が与えられ、敗者はいわば餌食になると論じた。人生の目的は、その戦いに勝つことだとされた。

社会は弱者を淘汰することによってはじめて発展するという社会進化論の考え方を唱えたのはハーバート・スペンサー(1820〜1903)だ。アメリカでは人気を博したという(明治の日本でも)。

19世紀後半のイギリスでは、すでに社会改良の動きが広がっていたのに、アメリカでは競争によるより富の獲得を求める声が強かったのだ。このあたりは、いかにもアメリカである。

その結果、アメリカでは大金持ちが誕生するいっぽうで、貧困と堕落が広がっていった。ガルブレイスはジョン・D・ロックフェラーの「大企業の発達は適者生存にほかならず、多くの犠牲はいたしかたない」ということばを紹介している。

スペンサー流の発想は、やがて民主主義と近代的な公共団体の発達によって見向きもされなくなる。しかし、社会進化論が残した影響はいまだに強い。それはこの世は競争社会だという考え方である。さらに社会進化論は、競争の活力を市場のなかに見いだした。その結果、個人の窮乏を救うための社会手段がおろそかになった、とガルブレイスはいう。

アメリカにおいて、社会進化論が右派を鼓舞したとすれば、左派にとってマルクス主義はどうだったのか。

ガルブレイスによると、マルクスは主流派経済学の伝統を引き継いでいるという。そこから資本主義の欠陥をあばきだし、変革をうながした。

労働者はつねに失業の危機にさらされている。そのため、いくら抵抗しても、けっきょくは資本家の示す賃金をのみこまざるをえない。

技術の進歩や資本の蓄積は労働者に利益をもたらさない。かえって、それは労働者を機械や資本の付属物にしてしまうというのがマルクスの考え方だという。

マルクスは資本主義はほんらい不況への傾向を有するとも論じた。その景気循環の波に労働者は翻弄される。政府の対策も労働者に利するわけではない。だが最後に資本主義は破滅への道をたどる。

「マルクスはその体系を受け入れない人にも大きな影響をおよぼしている。その影響はぜったいマルクスを信じていないと思っている人にもおよんでいる」とガルブレイスは書いている。

その思考は広範囲におよび、しかも知的だった。「多くの点で、マルクスは明らかに正しかった。とりわけ同時代に関しては」とガルブレイスは断言する。

だが、それは1930年代までである。その後、だれもが予期しなかった生活のすばらしい向上が待っていた。マルクスの体系は観念としてはいまも生きているが、もはや状況は変わりつつある、とガルブレイスはいう。

そこで取り上げられるのが不平等の問題である。

いままでがいわば「序論」だったとすれば、ここから『ゆたかな社会』の「本論」がはじまるといってよいだろう。

主流派経済学では有能な者が高い報酬を受け、無能な者が低い報酬しか得られないのはとうぜんと考えられてきた。しかし、しだいに所得の再分配という考え方がでてきた、とガルブレイスはいう。

保守派はあいかわらず不平等を擁護した。地主と資本家が大きな所得をもつのは必然で、これは制度上いたしかたないと主張した。平等がすぎると、文化が大衆化し、同一化してしまう。高額所得者の権利と権力を守るべきだ。そこには平等主義が個人の努力、創意、着想をそこなうという考え方があった。

だが、ガルブレイスはいう。第2次世界大戦後、アメリカの所得税は高かったが、それでも急速な経済成長を遂げることができた。累進課税をやめれば、経済が成長するという保証はない。平等主義が進めば経済の発達が阻害されるという考え方もおかしい。

いずれにせよ所得の再分配をもたらす政策が重要なのであって、真のリベラル派は、けっしてごまかされず、金持ちの言い分に譲歩しないことがだいじなのだ、とガルブレイスはいう。ガルブレイスはもちろんリベラル派を支持している。

しかし、「ゆたかな社会」が進むにつれて、不平等にたいする関心は薄れつつあるとも述べている。これはあくまでも1960年代、70年代の話かもしれない。それでも、アメリカでは戦後、不平等があまり問題にされなくなったというのは、当時のガルブレイスの実感だったろう。

不平等がなくなったわけではない。経済格差は依然として大きかった。とはいえ、戦後、不平等がさらに広がったわけではなかった。中間層の所得が増え、完全雇用と賃金上昇によって、下層の生活が向上したからである。実質所得が増えているときには不満は少なくなり、不満をぶつける相手もなくなる傾向がある。

さらにガルブレイスは、金持ちの地位や権力が変化したことを指摘する。会社の経営権は資本家から経営者へと移った。そのことによって、富を誇る資本家が権力をふるうこともなくなった。これにより、金持ちにたいする反感も減った。金持ちに仕えるという卑屈な仕事も減っていった。

金持ちが増えることによって、金持ちの価値も低下してきた。富にもとづく、みせびらかしの贅沢も過去のものとなった。俗悪とみなされるようになったからである。

その背景には、富の大衆化が進んだことがある。いまでは、だれもが自動車を所有でき、ダイヤモンドを身につけ、高級ホテルを利用することも可能になった。

ガルブレイスはこう書いている。

〈要するに、虚飾あふれるゴタゴタした支出は、それを支える富との関係において、かつては差別化を示す源だったが、いまはそうではなくなったのである。このことが不平等への態度にもたらす影響はあきらかだろう。虚飾の消費は、貧乏人に金持ちの富に注目させること自体が目的だったといえる。だが、虚飾の値打ちが下がり、むしろそれが俗悪なものとみなされるにつれて、富と不平等はともにわざわざ宣伝するほどのものではなくなった。宣伝されることが減るにつれて、それはさほど注目されなくなり、怒りを買うこともなくなっていった。かつて金持ちは不平等をきわだたせる状況を引き起こしたものである。だが、いまではそんなまねをしなくなっている。〉

要するに、ゆたかさが大衆化したのである。それが1960年代、70年代の気分だった。

資本家や創業者一族は、いまや企業のなかの首脳陣ではなくなった。かれらは相変わらず金持ちではある。しかし、トップになろうとすれば、経営陣にはいり、自身が企業のヒエラルキーのなかで戦わなければならなくなった。

ここで、ガルブレイスは不平等がなぜ大きな問題ではなくなったかについて述べている。それはひとえに「生産の増加」が原因だった。経済のパイが大きくなり、現に存在する不平等を覆い隠したのだ。

〈不平等にともなう強い緊張傾向を取り除いたのは、まさに生産である。いまや保守派もリベラル派も、総産出高の増大こそが、再分配あるいは不平等縮小の解決策だと認めるようになった。こうして、もっとも古くて、やかましかった社会問題は、解決されたとはいわないまでも一段落し、論議の焦点は生産性の上昇という目標に移っていった。〉

現時点の2020年代では、また不平等の問題が浮上しつつある。「ゆたかな社会」は分裂し、幻影のかなたに消えようとしている。

だが、そうあっさり決めつけないようにしよう。

ゆっくり先を読んでみる。

ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(2) [経済学]

本書はおどろくほどの誤訳にあふれた不幸な名著である。

それをいちいち指摘するのはくたびれる。何とか理解できる部分をたどりながら、要旨をつかんでみる以外に、本書の概要を把握する方法はないだろう。そんな訳書がじつに多いのは残念だ。以下のまとめでは、引用箇所だけは自分なりに訳しなおしてみた。

ガルブレイスは、人類史を通じて「ゆたかな社会」は例外だったと書いている。それはごく最近のできごとで、しかもその地域はおもに西洋諸国にかぎられていたという。その西洋諸国でも貧困や病気がつねにつきまとっていた。

時代は大きく変わった。いまや食事や娯楽、医療、交通、水道、電気などを含め、だれもが1世紀前には享受できなかった生活を送れるようになっている。それはどのようにして実現したのだろうか。それが本書のひとつの問いである。

それに答える前にガルブレイスは従来の経済学の陳腐な考え方に挑むことを宣言している。昔ながらの考え方が、いまや「ゆたかな社会」となった経済社会の自己理解を妨げている、と書いている。

人は自身が受け入れやすい考え方に固執する。それは慣習によって形成される知(conventional wisdom)にほかならないが、ここでは「通念」と訳されている。少し違和感があるが、いまはこれに従う。ガルブレイスの意図としては、思い込み、あるいは先入観に近いだろう。

保守主義者には保守主義者なりの通念があり、自由主義者には自由主義者なりの通念がある。そして、それはしばしば融合している。さらにそれは膨大な、時には神秘的な知の体系へと膨らんでいく。

通念の値打ちは受け入れやすさによって決まる。人びとは通念を受け入れることによって安心する。それはテレビやラジオ、新聞、教会の説教などを通じてつねに流され、確信へと変わっていく。

しかし、通念の敵は思想ではなく、事態の進行だ、とガルブレイスは書く。世界の変化にこれまでの通念がついていけなくなる。そこから、新しい考え方が生まれてくる。こうして19世紀の西洋では古典的自由主義が通念となった。

だが、古典的自由主義ではやがて事態の進行に対応できなくなる。労働者階級の台頭がはじまる。破壊的な不況がくり返しあらわれた。にもかかわらず政府は相変わらず予算均衡主義にこだわっていた。

こんなとき、通念は状況によって粉砕される。ケインズは通念に挑戦し、新たな信念体系を生みだした。だが、ケインズの通念も1970年代のインフレーションを前にゆらぎはじめている、とガルブレイスは書いている。

人の考え方は本質的に保守的なものだ。それがだいじなこともガルブレイスは認めている。通念があまりにころころと変わるようでは社会は安定しないからだ。にもかかわらず、まわりの状況が変化したときには、これまでの考え方を変えなければならないこともでてくるという。

ここから、ガルブレイスはこれまでの経済学の思考方法を論じはじめる。

西洋では18世紀から国家の富が着実に増大しはじめた。18世紀後半からは工場がしだいに発展するするようになり、国家による統治も強化されていく。人びとの生活条件は次第に改善されていくが、どの国でも得をしたのは企業家たちであり、労働者ではなかった。そんな時代に、経済学が生まれたという。

アダム・スミスは楽観論者で、経済は進歩し、社会はますます繁栄すると信じていた。しかし、そのスミスでさえ、労働者の生活がどんどんよくなっていくとは思っていなかった。

リカードとマルサスは、経済社会にとって、大衆の窮乏と不平等はつきものだと考えていた。大衆的貧困は不可避だった。労働者は生存するのに必要な最低限の賃金しかもらえない、とリカードは想定した。いわゆる賃金鉄則である。不平等は手のほどこしようのないもので、生物学的なものと想定されていた。

リカードの死後、経済学を洗練させたのはジョン・スチュアート・ミルである。そこにマルクスがあらわれる。マルクスはリカードの体系を引き継ぎながら、資本主義は崩壊すると論じた。これにたいし、多くの経済学者は資本主義に代わるべきものは考えられないと応じた。

ガルブレイスの経済学批判にもう少し耳を傾けよう。

経済の進歩は金持ちをゆたかにするが、大衆の富を増やすわけではないというのが、リカードとマルサスの結論だった。

だが19世紀なかごろから、イギリスでは商工業の発展とともに実質賃金も上昇していく。『人口論』で述べられたようなマルサス的な恐怖も遠ざかりつつあった。

19世紀後半になると賃金鉄則は放棄される。労働者の報酬は限界生産物の価値によって決まるという理論が登場した。それにより労働者の貧困は自然とはされなくなり、労働組合の交渉力も大きくなった。

しかし、賃金に上限があるという考えは消えなかった。アルフレッド・マーシャルでさえ、賃金は最低限に押し下げられる傾向があると考えていた。賃金が低いのは限界生産物が低いからであり、もし賃金を上げたら失業が発生するという考え方が有力だった。かくて、現代にいたるまで、大衆の生活水準はたいしたものでなくてあたりまえという確信が生まれた。

これにたいし、資本は少数者に独占され、その富も莫大なものとなっていった。その結果、20世紀にはいると経済的不平等がますます拡大していった。

経済学の主流派でさえ、この不平等には懸念をいだいた。まして莫大な財産が無条件に相続されることが正当化できないのは、とうぜんだった。

そこで経済学者は競争の原理をもちだす。商品を供給する企業の数が多いと、どの企業も価格を支配できず、能率的な前向きな企業だけが生き残っていくという考え方だ。また企業は競争があるからこそ経済変化に対応することができると考えられた。

こうして競争の原理が理想化されると、企業はこれまで以上に効率優先の発想、もうけ主義に走るようになる。そうしなければ生存競争に敗れてしまうと思われたからである。

「これほど本来の必要性に鈍感で、弱さにたいして寛容でない経済システムは多くの問題をかかえていた」とガルブレイスは書いている。

19世紀から1930年代にかけては、不況(恐慌)がくり返し襲った。だが、多くの経済学者は、好況と不況をくり返す景気循環を、規則的な循環ととらえていた。

不況になっても、それはひとりでに回復するものと思われていたのだ。にもかかわらず、不況の影響は深刻だった。現実に恐慌が発生すると、多くの企業が倒産し、労働者は失業し、農民も土地を失ったからである。

このような経済システムはどこかまちがっているのではないかという疑念が広がっていくのはとうぜんだった。しかし、主流派経済学はそのような疑念をはねのけ、おなじみの託宣をかかげるばかりだった。

ガルブレイスによると、それは、

〈貧困はあたりまえかもしれないという相変わらずの恐怖、不平等は避けられないという強い確信、さらに競争モデルにつきものの個人の不安定性という感覚、そして景気循環にたいする正統な考え方、これらがいっそう人びとの不安をつのらせた。〉

ガルブレイスがふつう古典派と呼ばれる主流派経済学に批判の目を向けていることはいうまでもないだろう。

まだ読みはじめたばかりである。つづきはおいおいと。

ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(1) [経済学]

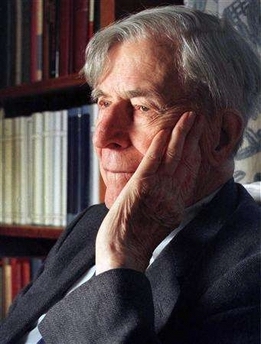

ジョン・ケネス・ガルブレイス(1908〜2006)はカナダ、オンタリオ州の農家に生まれ、オンタリオ農業大学を卒業した。農業の仕事を手伝いながら、大学時代にまとめた論文が認められ、カリフォルニア大学バークレー校に招かれたときから、かれの研究生活がはじまった。

第2次世界大戦中は政府の物価局に勤め、その後、雑誌『フォーチュン』の記者を経て、1949年にハーヴァード大学教授となった。

ケネディ政権時代の1961年から63年にかけては駐インド大使を務めている。1972年にはアメリカ経済学会の会長を務めた。

多くの著書があり、日本でも有名だった。その代表作は『ゆたかな社会』、『新しい産業国家』、『経済学と公共目的』の三部作。テレビでドキュメンタリー化された『不確実性の時代』は大ベストセラーとなった。

どちらかというと、リベラルなケインズ派の立場をとる。そのため、新自由主義を唱えるフリードマンらから強い反発を受けた。

多くの本が翻訳されているが、流行に左右されやすい日本の読書界では、いまガルブレイスを読む人はほとんどいないといってよいだろう。

ぼくもご多分にもれず、大学を卒業して会社勤めをはじめたころに、ガルブレイスの『ゆたかな社会』を買ったものだ。しかし、ぱらぱらとめくったところで、あまりにも難解なため、すぐに投げだしてしまった。その後、原著のペーパーバックも買ったが、これも一瞬で挫折。

その後、50年近く、この本は本棚の奥に眠っていた。この歳になってもう一度、ツンドクになってしまったその本に挑戦してみようというわけだ。いつものとおり、途中で投げだしてしまう公算は強いが、そのときはご勘弁のほど。

なお、『ゆたかな社会』は5度にわたって改訂されているが、ぼくがもっているのは第2版の翻訳書(鈴木哲太郎訳)で、いまは岩波現代文庫にその最終版の翻訳が収められているようだ。

だが、いずれにせよ、ここでの目的はツンドク本の整理である。そこで第2版を読むことにする。

第1章の冒頭、のっけからこんな文章が出てくる。

〈富はいろいろの利益を伴う。これに対する反論が今までいくつもなされてきたが、どれも広い説得力をもつには至らなかった。しかし、富があるために物事を理解するのが妨げられるということは疑いない。貧しい人は、持っているものが少ないからもっと必要なのだという彼の問題と解決策とをいつもはっきり理解している。裕福な人は心配ごとが多くなるので、それらをどう処理したらいいのかわからないことがそれなりに多い。そしてゆたかに生活することを身につけるまでには、富の使い方を間違ったり、馬鹿げたことをしたりすることがよくあるものだ。〉

こんな調子で、翻訳が延々とつづく。

何を言っているのか、さっぱりわからない。頭が痛くなる。

そこで、たまたまぼくがもっているペーパーバック(第3版)にあたって、ぼくならこう訳すという例文をつくってみた。

〈財産はあったほうがいいに決まっている。それに反発する事例はいつもみられるが、広く納得を得るには至っていない。とはいえ、疑いもなく、財産は物事を理解するうえで強固な妨げとなるのである。貧乏人は自分の問題とその改善策をつねにはっきりと認識している。自分には足りないものが多く、もっとほしいというわけだ。いっぽう、金持ちはさまざまな心配事をあれこれ思い浮かべて、それにどう対処したらいいか思い悩み、どうしたらいいかわからなくなる。その結果、財産の使い道がわからず、財産を悪いことや馬鹿げたことに投じる傾向がよくみられる。〉

これもすっきりした訳とはいいがたいが、すこしは改善されただろう。ガルブレイスはそれなりにむずかしい。だが、翻訳はよけいに読む気をなくさせる。50年ほど前、ぼくがこの本を投げだしたのも、それなりに理由があったのかもしれない。

翻訳書はさらにこうつづく。

〈個人についていえることは国についても同様にあてはまる。しかも、諸国民が豊かな暮しを経験した歴史はごく浅い。人類の歴史を通じて大部分の国民は貧困であった。世界の中でヨーロッパ人が住む比較的小さい地域における最近の数世代がこれに対する例外であるが、それは人類の歴史からみればとるにたりないものである。この地域、とくにアメリカでは、かつてない非常な裕福さがみられる。〉

この部分、ぼくならこう訳すだろう。

〈個人にあてはまることは国民にもあてはまる。しかも、国民がいい暮らしをするようになったのは、ごく最近になってからである。全歴史を通して、ほとんどの国民は貧困下に置かれていた。例外があったとすれば、人類が生存してきた全期間のわずかの期間、つまりヨーロッパ人が占めたほんの世界の一角におけるこの何世代のことにすぎない。こうした地域、とくにアメリカでは、まったくこれまでにない、すばらしい豊かさが実現されており、それはいまのところ未来もつづくと思われている。〉

このあとも、翻訳書では同じような調子で訳文がつづく。はっきりいって悲しくなる。全部訳し直したくなるが、残念ながら、当方にそんなエネルギーは残っていない。

そこで、このあとは、わけがわからない部分は原著で補いつつ、少しずつ読んでいくことにしよう。問題はぼく自身の根気がどこまでつづくかだ。

ひとことだけコメントしておく。冒頭の一文からみても、どうやらこの本の目的はアメリカの「ゆたかな社会」を礼賛することではなさそうだと気づくだろう。ガルブレイス自身が、もともと「なぜ人びとは貧しいのか」というテーマで論考を執筆していたと書いている。

それなら「ゆたかな社会」というのは反語である。「ゆたかな」の原語はaffluentで、ものが潤沢にあふれているという意味である。すると、これだけものがいっぱいあるのに、人はなぜ貧しいのか(物質面にかぎらず精神面でも)というのが、本書のテーマとして浮かびあがる。そして金持ちとそれに近い政治家や経済学者がいかに貧しい人を理解していないかというサブテーマも浮かびあがるはずである。

しかし、早とちりは禁物である。まだこれから読んでみようというところだ。ひまな年寄りの特権で、ゆっくり読んでいくことにする。

民主主義の要件──シュンペーターをめぐって(10) [経済学]

シュンペーターは古典的民主主義学説をひっくり返し、みずからの民主主義論を述べる。

古典的学説では、民主主義は人民による政治問題の決定を第一義とし、選挙で代表を選ぶのは二義的なことと解釈されていた。これにたいし、シュンペーターは民主主義は選挙で代表を選ぶことを第一義とし、人民による政治問題の決定を二義的なこととする。

つまり、民主主義とは、何よりも選挙によって人民の代表を選ぶ制度をいうのであって、それによって政治問題の決定をその代表に托すことを目的とするというわけである。

この定義によると、イギリスのような議員内閣制をとる立憲君主国は民主主義の範疇に属する。しかし、戦前の日本のように、たとえ普通選挙がおこなわれていても、議会が内閣の首班を指名するのではなく、たとえ形式的であっても君主が内閣の首班を指名する場合、その国は民主主義国とはいえない。

だが、シュンペーターによる民主主義の定義は、選挙で選ばれた代表に政治的リーダーシップを求めることになる。それは人民の一般意志を忠実に遂行するだけではない。さらに人民の集団的意志があるとしても、それは直接そのまま政治に反映されるのではなく、政治の場では、さまざまな利害関係を勘案して、適切な判断が下されることになるだろう。

また、民主主義とは政治的主導力を獲得するための競争であると規定することができる。そこでは軍事的圧力や専制的要素は、とうぜん排除されねばならない。民主主義は自由とも関係している。少なくとも、誰もが選挙に立候補する自由をもつこと、言論の自由、出版の自由が認められていることが民主主義の要件である。

選挙民は選挙を通じて政府にノーをつきつけることができる。だが、それは人民が直接、政府を創設したり制御したりすることを意味しない。民主主義は選挙民に政治指導集団の承認、ないし承認の取り消しを決定する権利を与えるにすぎない。

多数決は人民の意志を示すものではない。人民の意志は大多数によってはけっして代表されない。そのため、比例代表制のこころみが考えられてきたが、比例代表制は力強い政府の成立を阻害する可能性が強い。シュンペーターはあくまでも、政治的指導力を承認することに民主主義の原則を求めている。

アメリカなどでは選挙民の投票によって大統領が選ばれ、大統領のもとで政府がつくられてきた。これにたいし、イギリスなどでは、選挙民は議員を選び、その議員が内閣を選出するという経過をたどる。実際には選挙で勝利した政党の党首が首相となり、内閣を組織することになる。

そこでは、かずかずのドラマが生まれてきた。シュンペーターはそれらをことこまかく論じているが、ここではふれないでもいいだろう。

ただ、シュンペーターが大統領や首相の政治的リーダーシップの重要性を指摘していることに注目すべきだろう。それは単に政党の意見をまとめることで生まれるわけではない。大衆を納得させる世論をつくることによって得られるものだ。そこに議会を超えたリーダーシップが生まれる。

民主主義の過程において、内閣は独自の役割をはたしている。それは首相と議会の共同所産だが、いわば圧縮された議会であり、各閣僚は首相の命を受けて、官僚組織にたいし、それぞれのリーダーシップを発揮することになる。

議会は立法を通じて行政にも影響をもたらすが、なかでも議会のもっとも重要な仕事は政府の予算案を承認することである。議会での議決は、究極のところ現政府の政権運営を認めるか否かに尽きるといってよい。

政府による法案提出を選択するのは首相である。法案の通過では、首相のリーダーシップが問われる。これにたいし、野党が法案を提出する場合、与党は議会においてこれをつぶしにかかるという構図が生まれる。

とはいえ、首相のリーダーシップは、けっして絶対的なものではない。それは民主主義の本質をなす競争的要素のためである。首相の座はつねに安泰というわけではなく、あやういバランスの上に成り立っている。また、あまりにも困難な政治課題によって、そのリーダーシップが揺らぐことも考えられる。

民主主義の時代においても、政治を動かしているのは、民意ではなく、政治権力である。政党もまた政治的権力を得るために集まった集団だということを冷静に認識しなければならない、とシュンペーターはいう。そして、民主主義の制度のもとで、選挙民がなしうることは、政治的競争を勝ちとろうとする候補者の言い値を受けとるか、あるいはそれを拒否するかのどちらかでしかないと書いている。

最後に問われるべきことは、はたして社会主義は民主主義と両立しうるかということである。シュンペーターは、社会主義と民主主義のあいだにはなんら必然的な関係も存在しないという。にもかかわらず、一定の社会環境のもとでは、社会主義は民主主義の原理にもとづいて運営することができると論じている。シュンペーターがめざしているのは、民主主義のもとで運営される社会主義だった。

ここで、社会主義、民主主義という言い方には、シュンペーター独自の解釈がともなっている。社会主義は経済システムであり、民主主義は政治システムである。そして、この政治経済システムは、ともに人民による支配というイデオロギーから解放されている。

しかし、社会主義と民主主義の関係について論じる前に、シュンペーターは民主主義とは何かを再確認している。

民主主義とは、政治指導者たらんとする人を承認するか拒否するかの機会を人民が与えられている政治システムをいう。その機会が与えられていなければ、その国は民主主義国ではない。さらに加えて、政治指導者が選挙民の票を得るために、自由な競争をなしうることが、民主主義のもうひとつの条件である。

政治は職業であってはならないという意見もあるが、シュンペーターは政治はけっして片手間でやれる仕事ではなく、専門的な経験を積み重ねていかなくてはならないという。

民主主義は議会の内外で不断の闘争をともなうため、政府の能率がきわめて悪くなるという意見は、ある意味で正しい。たしかに政争に明け暮れるなかでは、まともな政治運営もできなくなってしまうだろう。さらに、選挙での票を獲得するために、政策が短期的な利益に終始して、長期的な見通しを見失うことも考えられる。だが、それは非民主的な国においても生じうる事態である。適切な制度的工夫を加えるなら、指導者に課される重圧や緊張を軽減することもできるはずだ、とシュンペーターはいう。

逆に、民主主義は政治家を鍛え、かれらを(政治屋ではなく)能力あるステーツマンに仕立てていくはずだ。もちろん、それが見かけ倒しになることも多い。だが、少なくとも民主主義に鍛えられることによって、政治家は指導力を学ぶことになるだろう。その行き先に、困難な政治課題が待ち受けていることには変わりないとしても。

民主主義の失敗を数え上げるのは容易である。それでもシュンペーターは民主主義を支持するという。

ただし、民主主義が成功するためには、次のような条件が満たされなければならない。

(1)高い資質をもつ政治的人材が存在すること。

(2)政治的決定の範囲を広くしすぎないこと(権能の分与)。

(3)公共的活動を実現するための有能な官僚の存在。

(4)民主主義的自制。

詳しく説明する必要はないだろう。こうした条件のもとに民主主義が確立されるためには、民主主義が長い伝統になっていかなければならない。そして、それは理性と寛容と品性を要する困難な道のりなのだ、とシュンペーターはいう。

いっぽうで民主主義的方法は世上騒然たる時期にはうまくいかない可能性があることも、シュンペーターは承知している。そのとき人びとは競争的なリーダーシップよりも独裁的なリーダーシップを求めがちになる。それが一時的なものであれば、民主主義の原理が機能停止するのも一時的である。だが、それが一定期間にとどまらなければ、民主主義の原理は廃棄され、独裁制度が確立されることになる。しかし、それはもちろん望ましい事態ではない。

最後にシュンペーターは民主主義と資本主義、社会主義の関係について述べる。

民主主義が資本主義過程の産物であることはいうまでもない。しかし、民主主義は資本主義の消滅とともに消滅するわけではない、とシュンペーターはいう。

資本主義のもとで民主主義はこれまで大きな成功をもたらしてきた。だが、社会構造が大きく分裂するいま、これまでの民主主義的方法はうまく機能しなくなりつつある。そこで、民主主義が独裁にやすやすと降伏するような事態が生じている。

社会主義もまた非民主主義的な形態をとりやすい。民主主義的社会主義は失敗せざるをえないとする見方は強いが、かならずしもそうなるとはかぎらない。民主主義的な方法で公共的な管理を拡大することは可能だ、とシュンペーターはいう。

中央当局のもとに管理された産業や企業を有能な人材が運営するならば、社会主義が機能することはいうまでもない。ただし、労働者が政府や企業を直接運営するというのは幻想にほかならない。それは大きな混乱を招くにすぎないだろう。

社会主義のもとでも、政治的決定をおこなうための議会、内閣は必要であり、そのためには民主主義的な選挙や政党もとうぜん求められる。とはいえ、民主主義的なルールを維持していくことは、そう簡単ではない。社会主義的民主主義は見かけ倒しに終わる可能性も強い。

シュンペーターによれば、社会主義は労働者による社会管理を意味するわけではない。むしろ、それは国家の役割強化をもたらすものとなるだろう。独占企業は中央当局の管理下におかれる。そして国家は政府(内閣)と議会によって運営されるが、その政治的リーダーシップは民主主義的な選挙によって承認されなければならない。

こうしたシュンペーターの構想と展望が実ることはなかった。いやむしろ挫折したというべきだろう。それはどうしてか。

『資本主義・社会主義・民主主義』はさらに下巻へとつづく。

すこしくたびれてしまった。このあたりで、ちょっと一服して、気分転換に次はガルブレイスの『ゆたかな社会』を読むことにする。シュンペーターはしばらくお休みである。

社会主義と民主主義──シュンペーターをめぐって(9) [経済学]

2C_by_John_Trumbull.jpg)

『資本主義・社会主義・民主主義』の第4部を読んでみる。

マルクスやレーニンによれば、社会主義はプロレタリア独裁によってこそ保たれるのだという。プロレタリア独裁の目的は、労働者の利益を守ることにある。そのためプロレタリア独裁こそが、まやかしの(資本家の)民主主義とは異なる唯一の(労働者の)民主主義だというわけだ。

これはマルクス主義者の詭弁にすぎない、とシュンペーターは一蹴する。

マルクスにとって革命とは「古びた制度が生み出す人民の意志に反する妨害物の除去を意味する」ものであって、プロレタリア独裁はそのためにこそ必要だと考えられていた。そのためには時に暴力やテロも容認される。あげくのはてに、過渡期においては民主主義を棚上げするのもやむをえないとされる。

こうした考え方にシュンペーターは疑問を呈し、社会主義はそもそも民主主義的でありうるのかという問いを立てる。

1920年代、ソ連共産党が一党独裁体制を堅持したのにたいし、ドイツでは社会民主党が勢力を伸ばしていた。

だが、民主主義を取り入れた社会主義政党にたいしても、シュンペーターはいささか皮肉な見方をしている。

「彼らは、民主主義が自分たちの理想や利益に役だつならば、また役だつものとして、その場合においてのみ民主主義と提携し、他の場合にはしなかったというにすぎないのである」

つまり、社会民主党も権力をめざすことでは、どの政党でも変わらず、そのために民主主義は都合よく利用されたにすぎないというわけである。

歴史をふり返ると、どんな国でも、大衆の意向にあわせて、異教徒迫害や魔女狩り、ユダヤ人殺戮がおこっていた。それは非民主主義的な社会だけの現象ではなかった。このことは民主主義がぜったいにすばらしいという思いこみを排するものだ、とシュンペーターはいう。

民主主義とはいったい何か。

シュンペーターによれば、民主主義とは政治的(立法的、行政的)決定に到達するためのある種の制度にほかならない。

民主主義はそれ自体が目的ではないし、絶対的な理想でもない。アリストテレスは民主主義を人民による支配と規定し、これを理想国にはほど遠いものとしていた。

現代において、民主主義は選挙権と結びついている。だが、それはかならずしも無制約に認められているわけではなく、その運用状況は各国によって、まちまちだ。

民主主義には支配という概念も含まれている。直接民主主義は、人民による支配を意味する。だが、直接民主主義が成立するには、人民の数が限られていることと該当地域が狭いことを条件とする。

すると、現代民主主義の要件は「人民によって承認された政府」が存在することと規定できるかもしれない。だが、人民の熱狂的忠誠によって支えられた独裁政治や専制政治があることを考えれば、これも民主主義の十全な規定とはいえそうもない、とシュンペーターは論じる。

人民は実際にはけっして支配しない。人民の意志や人民の権利が持ちだされるのは、王に代わって特定のカリスマが求められるときだ。そして、人民が選ばれた代表にたいして、みずからの権利を譲渡し、服従するという擬制的な考え方が生まれた。

だが、こうした考え方は支持しがたい、とシュンペーターはいう。

政治制度として、実際に存在するのは、政府や議会、裁判所といった国家の機関である。

人民ははたしてみずからの意志をある議員一個人に代表させることで、人民の権力を委ねるのだろうか。人民は選挙でみずからの意志を示し、代表としての議員を議会に送りこみ、政府は議会の意志にもとづいて、人民の幸福を達成するよう国家を運営するというのはほんとうだろうか。

18世紀になると、ロックなどの哲学にもとづいて、これが民主主義だと考えられるようになった。だが、19世紀になると、ロマン主義的な政治理論が盛んになって、選挙によってではなく、革命や戦争によって国家を変革するという考え方も登場してきた。

すると、はたして民主主義とは何かがますますわからなくなる。

シュンペーターはもう一度、古典的学説に立ち戻って、民主主義を規定しなおそうとする。

18世紀哲学による古典的定義はこうだ。

〈すなわち、民主主義的方法とは、政治的決定に到達するための一つの制度的装置であって、人民の意志を具現するために集めらるべき代表者を選出することによって人民自らが問題の決定をなし、それによって公益を実現せんとするものである、と。〉

民主主義の目標は、人民の「共通の意志」にもとづいて、「公益」を実現ことであると謳われている。公益とは公共の福祉、公共の幸福と同義である。その実行は政府とその行政に委ねられる。

こうした考え方にもとづく民主主義的装置は、ほぼ完璧なものとみえる。しかし、とシュンペーターはいう。

すべての人民が一致する公益なるものはありえない。人生いかにあるべきか、社会はいかにあるべきかという価値観は人によってさまざまだし、たいていが相対立するものだ。

経済的満足や健康についての意見も異なる。最大幸福という概念についても、重大な疑念がある。人民の意志、ないし一般意志という概念も、現実にはたして存在するのか。

そうなると、民主主義の実態はいったい何かということになる、とシュンペーターは問いを投げかける。

一般意志という用語には執着しないほうがよい。共通意志、あるいは世論は、合理的統一性に欠け、さほど意味をもたない。それはとらえどころのない意見のかたまり以上のものではなく、すぐにころころと変わっていく。

さらに人民の意志を代表するとされる政治的決定が、はたして人民が真に欲しているものであるかも疑う余地がある。公正な妥協が成立することもあるが、決定が上から押しつけられることも考えられる。

ナポレオンは第一執政として軍事的独裁政治をおこなったが、それはフランス革命で生じた混乱を収拾し、民主主義的なやり方ではなしえなかった安定をもたらした。そのことも事実として知っておく必要があるだろう、とシュンペーターはコメントしている。

民主主義を考える場合には、選挙民の意志がどれほどの明確性と自立性をもつものであるかを検討しなければならない。

ごく身近のできごとにたいしては、たしかにきちんとした判断がなされるかもしれない。しかし、自分とかけ離れた世界についてはどうだろう。人間の行動には超合理的、あるいは非合理的な側面が含まれていることを忘れてはならない、とシュンペーターはいう。

古典的民主主義学説が唱えるような仕方で人が合理的に行動するとはかぎらない。たとえば、ル・ボンのいう群集心理、さらには見かけのイメージによって左右されることは大いにありうる。政治的決定においても経済的決定においても、人びとは「しばしば非理知的で、偏狭で、自己本位である」とみたほうがいい、とシュンペーターは警告する。

もちろん、国家の課題でも、たとえば税金や関税などは、私的な金銭的利害にかかわる身近な問題にちがいない。その場合、人びとは合理的な判断を示すようにみえるかもしれない。だが、それは短期的な合理性にすぎず、長期的には誤った判断となりうると、とシュンペーターはいう。

さらに身辺の利害関係とは直接関係のない国家的事件や国際的事件になると、個々人の現実感はまったく失われてしまう。そこでは責任感や明確な意志は失われ、人びとの考え方は雷同的となり、感情的になりやすい。

こうして市民は、政治問題に関しては超合理的ないし非合理的な偏見や衝動に動かされがちになる。

古典的民主主義学説は市民が常に明確で合理的な意志を示すものと仮定するのだが、政治問題に関しては、市民は真剣味を欠き、むしろ非理性的、無責任な傍観者として行動することが多い、とシュンペーターは断言する。

世論の形成過程においては、往々にして論理的要素や合理的批判が欠如しがちである。そこに「胸に一物ある集団」、すなわち政治の周辺にたむろする連中がつけいる隙が生まれる。

〈われわれが政治過程の分析において当面するものは大部分本然の意志ではなくて、つくり出された意志である。そして古典的民主主義でいうところの「一般意志」に実際上相当するものは、すべてこの人工によってつくられたものであることが多い。〉

民主主義は人民の意志によって推進されているわけではない。大衆の意志がつくりだされるのは、広告が消費者の好みをつくりだすのと、さほど変わらない。政治問題については、かたよらない情報を得て、政策がもたらす帰結を冷静に認識することはきわめてむずかしく、人びとはむしろ自分のもつ先入観や時の勢いに動かされがちだ。

民主主義の実際がこんなふうであるにもかかわらず、民主主義の古典的学説がなぜ今日まで生き残っているのだろう。その根拠となっている功利主義的合理主義はもはや見捨てられている。それにもかかわらず、民主主義の幻想は生き残っている。

それはなぜか。

シュンペーターによれば、それは民主主義がいまや宗教的信条となっているからだという。いまや民主主義は理想の図式、旗印、シンボルとなった。とりわけアメリカにおいては、民主主義が国家の発展に結びつけられ、国民のイデオロギーとして、熱心に信奉されるようになった。

ほかの多くの国においても、19世紀以降、民主主義は革命の旗印になった。こうした黎明期の栄光がなかなか消えがたいことが、古典的な民主主義学説をいまだに信奉させる要因になっている、とシュンペーターはいう。

だが、古典的民主主義学説どおりに、民主主義が現実に実現されている国はどこにもないのだ。

さらにシュンペーターは皮肉な口調で、こうつけ加える。

「政治家は大衆をうれしがらせる標語や、自分の責任のがれのためや、人民の名において反対者を粉砕するために好都合な機会を与える標語をありがたがるためである」

ここでシュンペーターは民主主義に大きな疑問をつきつけている。だが、それは古典的民主主義学説の創造的破壊をこころみるためだといってもよい。

それでは、シュンペーターはどのような民主主義理論を打ち立てようとしているのか。次回、見ていくことにする。

まだ過渡期なのか──シュンペーターをめぐって(8) [経済学]

社会主義ははたして機能しうるのかを考える場合には、とうぜん人的要素がかかわってくる。こうした人的要素を抜きにして、社会を公共的に管理することはできない、とシュンペーターはいう。

シュンペーターは大企業中心の資本主義の時代をへることによって、はじめて社会主義は可能になるという青写真をえがいている。

その社会主義の運営には、神のような能力など必要としないし、特別の倫理的高潔さすら必要としないという。もちろん精神改造や苦しい社会的適応なども不要である。

まず農業についていうと、農業では、生産計画を設定し、土地使用を合理化し、農民への機械、種子、種畜、肥料を供給し、生産物の価格を確定し、この価格での生産物の買い上げをおこなうだけで、社会主義はじゅうぶんに達成される。

労働者と勤め人の仕事もいままでと変わらない。仕事が終われば家庭に帰り、日常の営みをおこなう毎日がつづく。

上層階層はどうだろうか。シュンペーターはブルジョアを追放せよなどとはいわない。むしろ、社会主義のもとで、かれらの指導的能力をよりいかすべきだという。

社会主義者はおうおうにして自分たちが権力を握り、これまでの支配者を追放するのだと考えがちだ。だが、問われるのは、はたしてかれらに社会を引っぱっていく能力があるかどうかである。

とはいえ、社会主義を考えるときには、巨大で包括的な官僚装置を想定せざるをえない。官僚はしばしば否定的に言及されがちだ。しかし、官僚は「近代の経済発展の不可避の捕捉物でもあり、社会主義共同体においてはいままでよりもいっそう必須のものとなるであろう」とシュンペーターはいう。しかし、それは民主主義によって支えられるものでなくてはならない。

問題は事業運営の官僚的なやり方が、個々人の創意工夫を奪いがちだということである。それによって働く人びとは意欲を失い、努力しようという気をなくしてしまう。それは資本主義のもとでもありうることだろう。

純粋に利他的な義務観念だけに依拠するのは非現実的である。人は利己心と無縁ではありえない。それでも働くことの喜びや社会的なやりがいといったものは存在し、社会主義共同体がそうした場となりやすいのも事実である。

資本主義社会では金銭的利得が典型的な指標となり、社会的名声が他人にたいする優越感を生みだしている。だが、社会主義においては金銭よりもバッジ(名誉)のほうに値打ちが認められるようになるかもしれない、とシュンペーターはいう。。

社会主義においても、人並みはずれた業績を成し遂げた人には、それなりの所得と待遇を与えるべきだろう。こうした刺激は、貴重な努力の推進力となる。だからといって、それが度を超したものである必要はない。

社会主義経済においては、中央当局が国家資源の一部を直接配分することによって、新しい工場や設備を導入することができる。その必要性はあくまでも社会的に判断されることになるだろう。つまり社会主義においては、これまで私的企業に委ねられてきた投資を中央当局がおこなうことになるのである。

もちろん、社会主義においても、生産装置は円滑に運用されなければならない。しかし、そこには利潤を求めるブルジョア雇用主にような監督や規律は存在しない。すると問題は、はたして社会主義が社会的利益のために、それなりの権威を保ちうるかということになる。

権威による規律には自己規律と集団規律とがある。社会主義にとっても、こうした規律はとうぜん求められる。

そして、社会主義秩序にたいする労働者の忠誠心は、資本主義秩序の場合よりも高いと考えられる。なぜなら社会主義的な経済政策は労働者に支持されるからだ。

つまり、社会主義における規律は、資本主義の場合よりも、より自主的に保たれるとシュンペーターはみるわけだ。

失業の不安はもはや解消される。普通以下の仕事しかできない人にたいしても、それなりの訓練がほどこされるだろう。それでも将来にたいする不安は残るし、これに政治がどう応えるかは社会主義においても大きな課題となる。

ブルジョアの時代は終わった。いまや政府は労働者の味方となり、労働者の権利を擁護するようになった。

いまや労働者の規律を導くのは、社会主義的管理者の仕事になった。中央当局の権威は絶対的であり、全経済エンジンの運行に責任をもち、それをくつがえすことは容易ではない。

労働組合は一種の国家機関となり、これまで頻発していたストも減ると同時に、組合員も増えて、社会的利益を代表する機関となっていく。組合は工場の規律や配置転換をうながす役割をもはたすようになる。

社会主義はまだ青写真でしかなく、それがいわば牧歌的社会主義であることをシュンペーターも認めていた。

シュンペーターにとって、社会主義はあくまでも経済制度である。それが政治制度としての民主主義と両立するかどうかは、別の課題だった。社会主義と民主主義の関係は、あらためて論じられることになるだろう。

資本主義秩序から社会主義秩序への移行期がどのような問題を引き起こすのかについてもシュンペーターは論じている。

資本主義の発展は、経済過程を社会化していく傾向がある。農業を除いて、事業は巨大化した会社組織によって統轄されるようになり、進歩は緩慢となり、機械化され、計画化されていく。投資機会は減少し、利子率はゼロに近づく。産業の資産と管理は個人的性格を失い、集められた株式と債券を所有するにとどまってしまう。資本主義的動機や資本主義的基準はその活力を失う。こうした資本主義の成熟が社会主義への移行をうながすことになる、とシュンペーターはいう。

しかし、社会主義への道がいつから、どのようにしてはじまるかは容易にはいえないという。資本主義秩序はみずからの力だけでは社会主義秩序に移行しないだろう。そこには憲法改正のような動きがともなわなければならない。

資本主義の発展とともに、事物的にも精神的にも社会化の傾向はどんどん進んでいく。そして、その傾向が政治的な動きを生みだしていく、とシュンペーターはみる。

資本主義が成熟した状態にある場合は、社会主義への移行は革命的にではなく平和的におこなわれるだろう。

農民の所有権は守られ、小規模経営の手工業者や独立の小売商人はそれまでの仕事や商売を許される。株式や債券の所有者にたいしては、それが消滅する代わりに年金などのかたちで支払いがなされる。

大規模企業の管理者は、よほどの場合を除いて、基本的にその地位を保証される。新しい企業の創設は禁止される。銀行はすべて中央機関の支店として位置づけられようになる。中央銀行は生産省とは独立のものとなり、金融機関の全般的監督をおこなうことになる。

こうして中央当局は急激な変動を避けて、少しずつ支配権を獲得しながら、経済体制を軌道に乗せていく。当面、生産の調整がおこなわれるのは総生産量の5%程度である。人間の配置転換は大幅におこなわれるにちがいないが、それは大きな困難をともなわないだろう。経済体制の合理化が進められるのは、そのあとである。

以上は高度資本主義が社会主義に移行する場合である。

シュンペーターは次に資本主義が未成熟な社会にたいする社会主義原理の適用を論じる。

未成熟とは、中小企業の数が多く、大企業がほとんど発展していない段階をさす。このような場合においては、新しい秩序の確立は革命によるほかない。

ボリシェヴィズム革命では、革命的大衆が政府の中央官庁や政党本部、新聞社などを占拠し、そこに自分たちの同志を配備した。

革命政権は銀行を接収し、それを財務省の監督下に置き、新たな銀行紙幣を発行するだろう。そのさい生じるインフレによって、貨幣や債券の所有者は財産を大きく減らすことになる。それに乗じて革命政府は社会化を遂行する。

革命政府のもとでは、大産業はたちまち社会化され、残存する私的産業も次第に機能を停止する。社会への監視が強められる。

はっきりと書いているわけではないが、シュンペーターはこうしたかたちでの移行を望んでいなかったようにみえる。だが、現実にはこうした暴力的移行のケースが数多くみられた。

社会主義への移行期は、むしろ長期にわたるというのが、シュンペーターの展望だったといえるだろう。その移行期においても、社会主義者は説法と待望に甘んじるだけではなく、ある程度の社会化政策を実現できる、とシュンペーターはみた。

その例として挙げるのが、たとえばイギリスである。イギリスでは電力にたいする国家管理や国家統制が求められていた。イギリス国民の優秀さからすれば、広範な国有化政策を実施することで、社会主義への一歩を踏みだすことができるだろう、とシュンペーターはいう。

ほかに社会化できる分野としては、銀行や保険事業、鉄道や道路、自動車産業、鉱山(とりわけ炭坑)、鉄鋼産業、建築産業なども考えられる。兵器や船舶、食料貿易、その他も国有化産業の対象となりうるだろう。農民の地位を保全することを前提に、土地の国有化を検討することもひとつの課題だとシュンペーターは書いている。

シュンペーターがこの本を書いた時代から80年近くが経過し、いまでは国営化から民営化への流れがごくとうぜんのように受け止められるようになった。

社会主義はもはや時代遅れなのだろうか。

そう断定するのは簡単である。しかし、その前に、社会主義といえばすぐに批判の的となる民主主義の問題を、戦時中のシュンペーターがどうとらえていたかをみていくことにしよう。

シュンペーター的課題──シュンペーターをめぐって(7) [経済学]

シュンペーターのなかで、社会主義はまだ青写真として描かれていた。ソヴィエト型社会主義は、そのひとつの形態であるにすぎなかった。

社会主義はあくまでも経済様式なのだが、そこからはもちろん文化的な可能性も広がっていく。それはかならずしも抑圧的(一党独裁的)形態をとるわけではない。

シュンペーターによれば、社会主義経済は経済的配慮の負担を軽減することによって、むしろ人びとの文化的エネルギーを解放するだろうという。経済的安定が得られることによって、人びとには創造的な才能を発揮する可能性が与えられるはずだというのだ。

もちろん、これまで資本主義社会が才能ある人びとに立身出世のはしごを提供してきたことも事実だ。だが、社会主義においては、その可能性はさらに広がるだろうというのが、シュンペーターの見方である。門閥支配はできるだけ排除されなければならない。

たとえ社会主義のほうが資本主義よりも生産効率が低くても、人びとはより暮らしやすく、幸福であり、満足を覚える可能性もある。生産第一、利潤第一が、消費者第一にシフトするからだ。消費財のストックがより平等に分配されるならば、消費者の満足は極大化するだろう。

とはいえ、社会主義的エンジンの生産効率も高いに越したことはない。そうなれば分配の議論もささいな問題になってしまうからだ。

社会主義のほうが資本主義よりもより高い福祉水準を満たす可能性がある。資本主義においても所得税や相続税の課税強化によって、一定の福祉を満たすことはできるだろう。だが、それにはおそらく限度がある。

社会主義経済においては、資本主義経済においてみられるような不確実性は存在しない。もちろん、その経済運営は、合理的かつ最適の生産体制をめざさなければならず、そのためには人的資源と物的資源の節約が必要になってくる。そのことによって、生産効率は必然的に上昇する。

社会主義においても過剰生産はありうるだろう。しかし、競争的資本主義よりもそれをよりうまく避けることができるはずだ。

進歩のための計画や新事業の整合性、順序正しい時間的配分は、社会主義のほうがはるかに効率的におこなうことができる。

資本主義においては、景気の変動が産業全体を萎縮させるが、社会主義においては、それはまずありえない。時に無用化した工場や設備を廃棄することも必要になってくるが、それは景気の波とは関係がない。企業の整理や設備の更新はより少ない混乱と損失によって実現されるだろう。

シュンペーターはいう。

〈社会化とは、大企業によって設計された方向に沿い、これをこえて一歩前進することを意味するということ、あるいは同じことになると思うが、ちょうど100年前のイギリスの産業を典型とする競争的資本主義に対して大企業的資本主義の優位性が証明されたごとく、いまや社会主義的管理は、おそらく大企業的資本主義に対する優越を示すことになるであろうということ、これである。〉

シュンペーターは社会化という用語を使っている。それは資本の社会化を意味するといってよいだろう。資本を個人の所有物ではなく、社会全体の所有物に変えていこうという発想だ。具体的には大企業の資本所有権が社会化されること。そのさいのポイントは、破壊ではなく継承である。

それ以上のことをシュンペーターは語っていない。社会化で思い起こされるのは国有化ということだが、単純にそうではないような気がする。最近よくいわれる企業のコンプライアンス(法令順守)というのでもなさそうだ。

国有企業というといまでは悪い印象だけが広がっているだけに、「社会化」という概念はくせものであって、素直に受けとるわけにはいかない。シュンペーターは社会主義について、あまりに楽観的すぎたのではないか。第2次世界大戦後の経験は、ソ連や中国にかぎらず、社会主義の負の側面をあらわにした。

それでもシュンペーターは、社会主義(ソ連経済というわけではない)には資本主義より優位性があると考えていた。計画経済は合理的な生産体制となりうるし、より重要なのは失業問題への対応だという。

社会主義社会においては、不況が排除される結果、失業が少なくなる。そして、技術改良によってたとえ失業が発生したとしても、失業者には新たな仕事への選択が与えられるようになるだろう。

社会主義においては、技術改良は個々の企業の事情によってではなく、法令によって普及させることができる。また企業は私的に所有されているわけではないから、人材を適材適所で配置することも可能になる。

商業社会の顕著な特徴は、私的領域と公共的領域の分離である。その対立はしばしば敵対関係をもたらす。だが、社会主義においては、生産部門は公共的領域に属することになる。それにより、企業と国家ないし官庁との対立は解消されるだろう。

租税はまた国家の本質的属性であり、不可避的に生産過程を阻害する役割を果たしてきた。それによる無駄もまた計り知れなかった。社会主義社会においては、こうした無駄はなくなるはずだ、とシュンペーターはいう。

社会主義にたいするこうした見方はあまりに楽観的だったということもできる。

戦後経済が進展するなかで、計画経済の失敗があきらかとなり、国有企業の非効率性も指摘されるようになった。いまや社会主義は過去の夢想と化した感もある。

だが、社会主義を駆逐したとされる資本主義も、戦前とはすっかりその様相を異にしている。たとえ新自由主義が小さな国家を唱えようとも、現実に存在するのは国家資本主義である。その形態や文化が異なっているとしても、ある意味で資本主義は「社会化」され、国家の管理・監督のもとに置かれている。

いま、ふたたび資本主義の終焉が唱えられるいっぽう、文化を異にする国家資本主義間のせめぎあいも盛んになっている。もはやシュンペーターのように楽観的に社会主義を語る時代は終わったのだろう。それでも、国家と資本主義のあとにくるものを想像すると、シュンペーター的課題はかならずといっていいほど再浮上してくるのである。

いまさら社会主義?──シュンペーターをめぐって(6) [経済学]

『資本主義・社会主義・民主主義』の第3部「社会主義は作用しうるか」を読みはじめる。

商業社会は社会主義社会に移行するというのが、シュンペーターのヴィジョンである。

商業社会は生産手段の私的所有と生産過程の私的契約によって成り立っている。その発展形態が、信用創造(カネがカネを生む)という現象の加わった資本主義である。

これにたいし、社会主義社会とは、社会の経済的な事柄が私的領域ではなく公共的領域に属している社会を指す、とシュンペーターは規定する。

それは全体経済の把握という点で、中央当局の存在を前提とするが、かならずしも中央当局が絶対的な権力をもつことを意味しない。

シュンペーターによれば、ソヴィエト型の集産主義ないし共産主義は、社会主義のひとつの型にすぎないとされる。

社会主義はひとつの新しい文化的世界でもあると書いている。だが、シュンペーターは社会主義について語られるさまざまな美辞麗句を避け、「社会主義の文化的不確定性」について語る。

社会主義は独裁的でも民主的でもありうるし、神政的でも無神論的でもありうるし、禁欲的でも快楽的でもありうるし、国家主義的でも国際主義的でもありうるし、好戦的でも平和的でもありうる。

シュンペーターに言わせれば、社会主義は実際には文化的プロテウス(予言と変身を得意とする神)なのだ。

ここでは発想の逆転がみられる。

社会主義はひとつの経済様式にすぎないのだ。それは人民を救済するわけでも、人民を抑圧するわけでもない。それがどのような文化様式をとるかは、社会主義とはまったく別問題である。

だとすれば、経済的に社会主義は機能しうるか。もちろん機能しうるとシュンペーターはいう。

フォン・ミーゼスは市場のない社会主義は体制として成り立たないという考え方を示したが、それにはじゅうぶんな反論が可能だというのが、シュンペーターの立場だ。

資本主義とちがい社会主義では生産と分配が分離される。

社会主義経済の原則は平等主義である(もっとも年齢や社会的役割に応じてある程度ランクづけはなされるだろう)。

人びとには一定の消費財への請求権を表現する証券が配られる(口座振り込みのかたちでもよい)。その総額は総社会的生産物の価値に該当する(保留分=国家共同体予算については社会的合意が必要だ)。その証券(カードでも紙幣でも)によって、人びとは食料や衣料、家財、家屋、自動車などを手に入れることができる。

問題は限られた経済的条件のもとで、消費者の極大満足をもたらすように生産がいかになされるかということである。

中央当局は各産業単位に生産財と用役を配分しなければならない。そのさい、各産業単位は消費者から支払われた証券によって、中央当局から生産手段を得て、もっとも効率的な生産をめざすことになる。

生産財を含む生産手段の価格は、合理的費用計算によって、あらかじめ中央当局によって定められている。中央当局は需要に応じて、それを配分するだけである。

社会主義は資本主義の生みだした一定の生活水準を受け継ぎ、それをできるかぎり平等にいきわたらせることを目的とする。

社会主義のもとでは、経済の進歩はストップしてしまうのだろうか。

新技術の開発や改良はとうぜん考えられる。そのために必要となる追加労働時間にたいしては、とうぜん支払いがなされなければならない。中央当局は国会の議決によって、投資のための予算項目を確保することができる。

社会主義のもとでも職業選択の自由は認められなくてはならない。職業の種類と量はもちろんかぎられている。だれもが希望の職につけるかどうかはわからない。しかし、どのような仕事を選ぶかは各人にまかせられるべきだ。資本主義社会ほど極端ではないけれど、職業に応じて、支払われる金額はとうぜん異なってくる。

資本主義社会でごく当たり前に使われている概念は、社会主義のもとではどのような変容をとげるのだろう。

たとえば地代。資本主義のもとでは、地代とは土地の生産的使用にもとづく報酬を指す。この報酬はとうぜん土地所有者に帰属する。しかし、社会主義のもとでは、土地は私有財産ではない。したがって、その余剰は社会的簿記のインデックスに組み入れられることになる。

所得についてはどうだろう。資本主義においては、それは生産にたいする報酬だ。これにたいし、社会主義のもとでは、各人に所得が配分される(ベーシックインカムが保証される)。だが、それはもはや賃金とはいえない。消費財にたいする請求権を示す労働証券である。

利潤や利子、価格、費用といった資本主義的概念も社会主義のもとでは変容をとげることになるだろう。だが、名称はともかくとして、社会主義のもとでも類似的な現象が残ることはいうまでもない。

シュンペーターは社会主義が資本主義の大企業体制を受け継ぐものだと考えている。完全競争モデルは、経済学者が理想とする仮説にすぎない。

それぞれの大企業はひとつの経済単位として、民主的に選ばれた中央政府のもとで、生産を持続する。

とはいえ、市場がないとすれば、経済的合理性も失われてしまうのではないのだろうか。

これにたいしシュンペーターは、もし市場が存在しなくとも、当局があらゆる消費財にたいして、その重要度の指標を決定できるなら、計画経済はじゅうぶんに機能しうるという。

ただし、社会主義機構は巨大な官僚組織(ないし市民ボランティア)の存在を必要とするだろう。

経済の合理的ないし最適な決定にとっては、社会主義経済と商業経済とのあいだに大きなちがいがあるわけではない。とりわけ今日、資本主義が大企業体制のもとで運営されていることをみれば、社会主義における経済決定はむしろ単純化されるだろう、とシュンペーターはいう。

なぜなら、社会主義においては競争がなく、そのため産業や工場の管理者は、ほかの仲間の行動を容易に知りうるからである。中央当局も積極的に産業の情報を関係者に伝えることによって、経済はよりスムーズに運営されるようになるだろう。

シュンペーターは、第2次世界大戦中に、きたるべき経済体制として、資本主義に代わる社会主義の青写真をえがいた。

戦後、それはばかげた空想として葬り去られることになる。冷戦がはじまり、米ソ対立が激しくなって、社会主義は自由のない遅れた貧しい体制として排撃されることになる。

しかし、資本主義国においても、かつての自由放任資本主義はもはや過去のものとなっていた。ケインズ主義のもとで、国家による経済のコントロールがあたりまえとなり、戦後の高度経済成長がもたらされた。

それが限界に達すると、こんどはハイエクの新自由主義がもてはやされるようになった。

マーガレット・サッチャーはある記者会見でハイエクの『自由の条件』をかかげてハイエク支持を表明し、シュンペーターの予測したような道を歩んではならないと話したという。

それ以来、社会主義はますます時代遅れとみなされ、とりわけソ連崩壊以降は、マルクスやシュンペーターが予想したのとは真逆の、社会主義から資本主義への転換が叫ばれるようになった。

だが、その新自由主義がいまはあやしくなっている。社会主義ははたして滅んでしまったのだろうか。

シュンペーターの問いをもう一度振り返ってみよう。

資本主義に代わるもの──シュンペーターをめぐって(5) [経済学]

シュンペーターが本書『資本主義・社会主義・民主主義』を書きすすめていたころには、まだ1929年の大恐慌の余韻がただよっていた。

マルクス主義者は資本主義の終焉を唱え、ケインズ主義者は国家の積極的介入による資本主義改造を説いていた。

シュンペーターはマルクスやケインズの側にくみしない。

いまや投資機会が消滅しつつあるという議論も盛んになった。

投資機会が消滅するのは、経済がいわば飽和状態に達するからだ。だが、長期的にはともかく、それをいまあっさり認めるわけにはいかない、とシュンペーターはいう。

人間の欲望と技術の発展は、おそらく限度がない。それがつづくかぎり、消費は増え、需要も増えるだろう。

いっぽう、出生率の減退が需要増加にブレーキをかける可能性もある。だが、逆に子どもの数が少なくなることによって、かえって消費が高まるとも考えられる。

出生率の低下が生産を減退させるともかぎらない。死亡率が低下し、女性労働力が増え、労働節約的な工夫がなされるなら、生産はむしろ増えていく。

土地や資源の開発が限度に達するという見方もある。だが、それはおそらく事実ではない、とシュンペーターはいう。むしろ、これからは技術力の発展が、豊富な食糧と原材料、鉱物資源をもたらすことになるだろう。

地理上ではフロンティアは消滅するかもしれない。だが、経済においてはフロンティアの消滅はありえないのだ、とシュンペーターは断言する。

新たな商品が生まれ、これまでの商品に取って代わることで、商品世界の様相は変化し、投資機会も次々と移り変わっていく。

技術の進歩が究極に達し、もはや前進の余地がなくなるという議論にもシュンペーターは疑問を呈し、「技術的可能性は海図に載っていない海に等しい」と宣言する。

技術的可能性は吸い尽くされることはないのだ。

資本主義はすでに発展しつくし、これからは新たな資本財(生産財)の需要は見込まれず、あとは置換需要だけだという見方もある。だが、そうした悲観論もあたらない、とシュンペーターはいう。

さらに、いまは資本節約的な時代で、かつての鉄道建設時代のような大型固定資本を必要としなくなったという意見もある。たしかに、そうした傾向はあるが、いまはむしろ一単位の資本が従来より高い生産効果を上げるようになっている事実をシュンペーターは指摘する。

そのかぎりにおいては、投資機会はけっして減少せず、したがって資本主義がただちに崩壊する兆候は見られない。

ケインズ主義者は、現在の投資機会分野は、私的企業よりも公共事業に求めるべきだという。都市美化や公衆衛生、通信、電力、社会保険も、たしかにそうだ。

これからは、国家や地方自治体の経済部門が拡大されていくだろう。だが、それによって資本主義を担う民間企業が消滅することはありえない、とシュンペーターはいう。

シュンペーターは、明らかに資本主義の可能性を信じているようにみえる。それなら、なぜ資本主義が社会主義に移行するのは必至だというのだろうか。

シュンペーターは資本主義を単なる経済システムだとは考えていない。それをひとつの文明ととらえている。

資本主義が合理的思考や合理的態度をさらに進めたことはまちがいない。貨幣は経済的合理性をはぐぐむ媒介物にちがいなかった。数学はけっして商業算術と無縁ではない。また資本主義が近代科学を促進したこともたしかだろう。

近代の機械化された工場は、大量の生産物を生み出した。飛行機、冷蔵庫、テレビ、自動車などの製品、近代的医術に支えられた病院、これらも資本主義の産物である。さらに、衣服や建物、絵画や小説にも合理的思考の影響が認められる。

その意味では、資本主義こそが近代の生活様式をもたらしたのだ、とシュンペーターはいう。

さらに、自由主義や個人主義、民主主義、フェミニズムという思想も資本主義のもとで登場した。それは、神を恐れるより、人間を改良することをめざすべきだという功利的な精神のあらわれでもあった。

「近代資本主義社会におけるほど多くの心身の自由がすべての人に保証された時代はいまだかつてなかった」と、シュンペーターは書く。

資本主義には貧民の苦痛を軽減し、大衆の利益を拡大しようとする手段、いや少なくとも意志が含まれていた。

さらに資本主義は「反英雄的」であり、根本的に平和主義であり、そこには道徳的な戒律を国際関係にまでおよぼそうとする傾向がある。

「近代平和主義や近代国際道義はなお資本主義の産物たるを失わない」

もちろん、こうした命題を虚偽だとする主張があること(とくにマルクス主義)、そして資本主義のもとで数々の悪行が重ねられてきたこと、実際に戦争が発生していることもシュンペーターは承知している。とはいえ、資本主義に以上の述べた傾向があることは認めなければならない。

だからといって、資本主義がずっとつづくということにはならない、とシュンペーターは断言する。

資本主義が行きづまるとすれば、それはどのようにしてだろうか。

ひとつは、生産方法がこれ以上改善しえない状況に達することである。その場合、利潤と利子率はゼロに近づき、企業家の役割は企業の管理だけになってしまう。

資本主義においては企業家の役割は、さまざまな新技術や発想を取り入れることで、商品の可能性を広げることに置かれていた。新商品をつくりだすだけではない。原材料の新供給源を見つけることや、商品の新販路を開拓すること、さらには組織改編により生産体制を向上させることもそのなかに含まれている。

旧来の慣行を乗り越えて、信念をもって行動する力こそが、企業家の素質だといえる。

しかし、こうした英雄的素質は次第に失われていくだろう、とシュンペーターはいう。革新そのものが日常化するなかで、企業の経営はますます専門家の仕事となっていく。

シュンペーターによれば、「経済進歩は、非人格化され自動化される傾きがある」。

そうなると、かつてのブルジョア階級は消え去り、官庁化した企業においては、経営の専門家があたかも官僚を束ねるようにして、巨大な産業単位を管理するようになる。

ブルジョアのスピリットが失われるだけではない。その社会的地位もあやうくなっている。

資本主義の発展は封建制度の破壊を促進してきた。しかし、いっぽうで、資本主義は封建制度に守られて、育ってきたともいえる、とシュンペーターはいう。そのことはイギリスの貴族が政治にはたした役割をみてもわかる。ブルジョアは王や貴族の威信のもとで、みずからの自由な経済活動を保証されてきたのだ。

フィレンツェにしてもヴェネツィアにしても、ブルジョアに支配された都市国家は例外にすぎなかった。商人の共和国は、国際政治の大きな勝負ではつねに失敗した、とシュンペーターはいう。ブルジョア階級は政治的には無力であり、国民を指導しえなかったばかりか、自己の階級利益を守ることさえおぼつかなかった。そのため、ブルジョア階級はみずからを守ってくれる主人を必要とした。

資本主義の発展は封建制度の枠組みを破壊した。それだけではない。資本主義を支えてくれた土台をも破壊しようとしている、とシュンペーターはみる。

資本主義は小生産者や小商人の経済基盤を攻撃するにいたる。小農民や企業農はかろうじて保護された。その結果、何が生じたかといえば、大企業体制の確立である。中小企業は大企業に従属するかたちで、ようやく生き残る。

そして、この大企業体制のもとで、私有財産やビジネスの意識は希薄となり、企業統治と称する計画的な官僚的支配が広がっていく、とシュンペーターは書いている。いまはブルジョアの時代ではない。大企業の時代なのだ。

しかも、資本主義過程はみずからへの敵対的雰囲気をつくりだすことになる。資本主義は「最後には資本主義自体に反抗のほこ先を向けるようになる」。

反逆はおかまいなしだ。大衆は長期的な展望などにかまっていられない。敵対的衝動が盛り上がり、社会不安が爆発する。

民衆の不安を集約し先導するのが、体制に敵対する社会集団である。そして、知識人こそがこうした社会集団をつくりだすのだ、とシュンペーターは独自の「知識人の社会学」を展開する。

知識人は直接事態にかかわらない傍観者ではあるが、大衆の名のもとに社会を批判する階層をつくりあげている。こうした知識人の生み出す言論が尊重されるようになったのは、資本主義のもとにおいてである。資本主義のなかから生じたこの潮流をせきとめることは不可能だった。

大衆の生活水準が上昇し、余暇が増えるにしたがって、書籍や雑誌、新聞、ラジオが広く求められるようになり、知識人はそれらの媒体を大きな拠り所にするようになった。高等教育の拡充も知識人の増大に寄与した。

知識人の増大によって社会批判的な意識が高まり、資本主義への敵対感情が発展する。

資本主義は労働運動を生み出したけれども、それは知識階級の産物ではなかった。しかし、知識階級が労働運動に方向性と意味をもたらしたことはまちがいない。いまや大衆こそが知識人のパトロンとなった。

知識人は直接政治に加わっているわけではないが、なんらかのかたちで政治に影響をおよぼしている。さらに現代のように公共管理の領域が拡大される時代には、増大する官僚のなかに知識人が流れこんでいく、とシュンペーターはいう。

自然環境の制約や政治的な規制によって、産業王国の発展にストップがかかることはまちがいない。そのことのほうが、投資機会の消滅可能性よりもよほど重要な問題だ、とシュンペーターは書いている。

しかし、資本主義の解体をもたらすのは外的な要因ばかりではない。内的な原因もはたらく。

現在の実業家は官僚機構ではたらく給与所得者のようなもので、財産の所有意識は低く、ブルジョア意識に乏しい、とシュンペーターはいう。

かつてのブルジョア家庭も崩壊してしまった。結婚にたいする意識も変わった。結婚はもはや財産ではない。家族にたいする考え方も変わり、子どもの数も少なくなった。

ブルジョアたちはいまや大邸宅を捨て、家事使用人もいなくなり、こぢんまりと暮らすようになった。

「一方では小さくて機械化された世帯を営み、他方では家庭外のサービスや家庭外の生活を極大に利用しようとする傾きがある」のがいまのブルジョア家庭の姿だ。

かつてのブルジョア的な家庭生活は、ブルジョア的な利潤動機の主動力となっていた。こうした古いタイプのロマンと英雄主義はもはや失われた。そして資本主義的な倫理も失われる、とシュンペーターはいう。

ブルジョアのあいだでは、かせぎ、貯蓄し、投資するという熱意が失せ、反貯蓄的な気分がみなぎってくる。会社はもはや自分の企業ではなくどこか遠い法人となってしまう。こうして19世紀的な資本主義は自己崩壊に向かう。

「すなわち、事物と精神とがますます社会主義的生活様式に従いやすいように変形されていくのである」

ここで、とつぜん社会主義がでてくるのは、びっくりするほかない。

おそらくシュンペーターのいう社会主義を、ソ連や中国のような政治体制と理解するのはまちがっている。

社会主義は単純に産業の国有化を意味するわけではない。社会主義には無限に多様な経済的・文化的可能性があるともシュンペーターは述べているからである。

しかも、現実に社会主義が出現するかどうかもわからないという。シュンペーターが社会主義は土牢になるか天国になるかもわからないし、その前に戦争が人類を焼き尽くしてしまうかもしれないと書いたのは、まだ第2次世界大戦がつづいていたからである。

資本主義には依然として活気があり、ブルジョア集団の指導力も完全には衰えておらず、中産階級もまだ大きな勢力を保っている。短期的にみれば、資本主義がもう一度成功を収めるという可能性はじゅうぶんにある。

しかし、一世紀だって「短期」といえるかもしれないのだ。長期的にみれば、資本主義は限界に達し、社会主義の時代がやってくるのだ、とシュンペーターは予言している。

シュンペーターにとって、資本主義の終焉は19世紀的な資本主義の解体を意味した。だが、その解体にともなって出現するものを社会主義と名づけるのが、はたして適切だったのだろうか。

つづいてシュンペーターの社会主義論をみていくことにしよう。