『犬が星見た』を読む(1) [われらの時代]

1969年6月10日、武田泰淳と妻の百合子、竹内好はそろってロシア・ツアーに出かけた。

ナホトカまでは船、そこから列車でハバロフスクに。ハバロフスクからは飛行機でイルクーツクを経由し、ノボシビリスクに。飛行機の到着が遅れたため、空港で1泊。翌日、アルマ・アタからタシケントに飛んだ。そこからは中央アジアの旅で、サマルカンド、ブハラなどを見学してから、グルジア(ジョージア)のトビリシに向かう。そしてクリミヤのヤルタ、レニングラード(現サンクトペテルブルク)、モスクワへと回る。

6月30日にツアーがモスクワで解散になったあと、武田夫妻と竹内は、ストックホルム、コペンハーゲンを回って、帰路につき、アラスカ経由で、7月5日に日本に戻った。長い旅だった。

「F旅行社」の企画は「69年白夜祭とシルクロードの旅」と銘打たれていた。ツアーの参加者は9人で、添乗員(山口さん)1人がついている。武田夫妻、竹内好の3人のほかは、関西の人で、最高齢の銭高さん(銭高組会長)をはじめ坂野さん夫妻、江口さん、島さん、三杉さんといったメンバー。女性は武田百合子と坂野夫人のふたりだった。

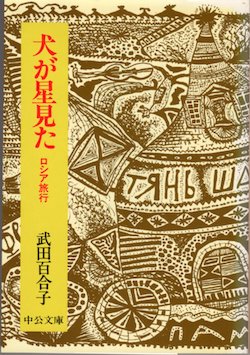

『犬が星見た』と題される武田百合子の「ロシア旅行」記は、この10人の珍道中を、鋭い観察力と驚くべき記憶力、天衣無縫の筆で記した名作である。とりわけ、本人を筆頭に、夫の武田泰淳、竹内好、それから何ともとぼけた銭高老人の言動に目が離せない。

時はブレジネフ時代。前年、「プラハの春」が出来して、ワルシャワ条約機構軍がチェコスロバキアに侵攻するというできごとがあった。それ以来、ソ連でも思想統制が強化されているという面はあったが、15の共和国から構成されるソ連邦、いやソ連帝国は安泰を保っていた。

さらに、世界的にみても、このころは社会主義がまだ全盛を保っていたといってよいだろう。社会主義を名乗る国は、ソ連と東欧諸国をはじめ、アジア、中東、アフリカ、中南米にも広がっていた。ただし、ソ連と中国の対立は、すでに抜き差しならないものになっている。

1964年にフルシチョフが失脚したあと政権の座についたブレジネフは82年に亡くなるまで、18年間にわたりソ連の最高指導者としての地位を保った。

ブレジネフ時代は停滞していたとはいえソ連の安定期だった。

ロシア文学者の亀山郁夫は、沼野充義との対談(『ロシア革命100年の謎』)で、「庶民にとっては非常にいい黄金時代」だったと話している。

監視社会ではあったが、おカネを稼がなければ生きていけないという強迫観念がなく、外国人も安心して国内を旅行できた時代だったという。

衣食住に不自由はなかった。だが、消費生活は豊かではない。そのいっぽう、ソ連では宇宙ロケットなどの先端技術はすぐれており、石油資源も豊富だった。西側からの情報遮断が、かろうじてこの文明を保っていたのだ。

ふたりは対談で、こう話している。

沼野 ソビエト文明というのが周りから遮断された空間である限り、自律的に成り立つんでしょうけれども、地球がグローバル化していくと、情報も人もモノも行き来が激しくなってくる。プラハの春は戦車で潰して、東欧民主化の影響は遮断できたけれども、いつまでもそんな手法には頼れない。ソ連はソ連で幸せだと思っていられればいいんですが、遮断できなければ結局、西欧とソ連の暮らしを同じ土俵の上で見なければならなくなります。

亀山 ここに根本的な問題、根本的な悲劇があります。資本主義は欲望を起動する装置としてあるわけで、それに対し社会主義は理性による欲望の抑制というところで、もっとも本源的な自然な欲望が、禁忌という形で抑えられている。それは本当に資本主義と社会主義の対立だと思う。

沼野 社会主義は理性による欲望の抑制というよりも、自然な状態なんじゃないですか。僕に言わせれば、資本主義は病気みたいなもので、病気の人と健康な人を一緒にしたら病気がうつっちゃうわけですよ。

亀山 なるほど、そういうふうに言えるんだ。われわれの、たとえば70年代の安保世代はだいたいそういう感じで見ていると思います。

このやりとりはおもしろい。たしかにあのころ、「われら」も社会主義という方向は基本的に正しいが、ソ連や中国はあまりにも大きな問題を抱えすぎており、その問題はスターリニズム(毛沢東主義を含め)という概念に集約できると考えていた。それだけではない。ひょっとしたらレーニン、いやマルクス自体も思考上の欠陥を抱えているのではないかと疑うようになっていた。

話があらぬ方向に進んでしまった。

武田百合子の爆発的に愉快で楽しく、ある意味では哀切きわまる『犬が星見た』に目を戻すことにしょう。愉快だが、哀切きわまると書いたのは、この本を出版した1979年には、夫の泰淳も竹内好も銭高老人も、すでにこの世の人ではなかったからである。そして、武田百合子本人も1993年に67歳で亡くなっている。

旅に政治を持ちこむのは無粋というものである。風景と人、文化と触れあうのが旅の楽しみである。政治は後景にしりぞく。それでいいのだ。

1969年6月10日、出発は横浜港。船はハバロフスク号。見送りにきた竹内夫人は、酒を飲みすぎないよう夫に釘を差している。部屋が決まり、出港すると、少しずつ船旅気分が増してくる。

〈「百合子。面白いか? 嬉しいか?」ビールを飲みながら主人が訊く。

「面白くも嬉しくもまだない。だんだん嬉しくなると思う」と答える。〉

このやりとり、なんだかおかしい。

武田も竹内も、竹内夫人の忠告をよそに、さっそく船内の酒場を見つけて、飲みはじめる。

映画もみるが、文化映画でつまらないから、すぐに会場をでる。

日が落ちて、夕食とダンスパーティー。まじめな演奏。「どんなダンス曲も国歌を吹奏しているように思える」

朝、目が覚めると霧。さっそく竹内がやってきて、武田と部屋でコニャックとぶどう酒を飲みはじめる。

百合子の記録はことこまかだ。食事の献立から、周囲の様子、自分たちの行動まで、微細にわたって書き残している。

船は津軽海峡を横切って、ナホトカに向かう。甲板には運動している人もいれば、シベリア鉄道でロンドンに向かう子どもづれの日本人、イギリス人の夫婦もいる。食堂ではドイツ人の4歳の男の子と仲良くなった。

暗くなると船の揺れが大きくなる。

朝起きると、竹内が部屋にやってきて、また武田と酒を酌み交わしている。竹内はだんだん上機嫌になる。食堂で向かいに座る女学生は、シベリア鉄道を使ってローマ大学に留学するのだという。「近ごろは女もしっかりしてるね」と竹内。

6月12日、午後3時ごろナホトカ港につき、税関検査。夜8時、汽車が出発、若いロシア人が乗り込んできて、自分はインツーリストで、これからハバロフスクまで同行しますという。

寝台車の車室には、レーニンの本、レーニン語録、ソ連画報などが備えつけてある。食堂車に行き、さっそくビールらしきものを注文するが、味はビールとはまるでちがう。食事のあとは、ぶどう酒を1本買って、部屋に帰って、みんなで飲む。

添乗員の山口さんから、ロシアの汽車は汽笛もベルもアナウンスもなく、黙って駅に停まり、静かに出ていくから、うっかり駅に降りると、置いてきぼりを食ってしまうから注意するようにとの話があった。

朝起きると、きのうと全く同じ景色。竹内がロシアは「広いんだなあ」と感嘆する。

百合子は日記に書く。

〈また原野となる。鳥がとんでいる。鳥たちは樹から樹へとぶといっても、次の樹があまりに遠くて、一心不乱にとびつづけているが、広い空間をまるで進まず、はばたいているだけのように見える。……黄色い花が咲いている。紫の野花菖蒲が盛りだ。牛は数えればたくさんいるのに、広いから一、二頭だと思い込んでしまう。〉

ハバロフスクについたのは、翌日の昼ごろ。ホテルに行くと、トイレの水も、浴室の水も茶色く濁っていた。「別に驚かない。茶色だって、かえって栄養があるミネラル水かもしれない」。じつにたくましい。

ハバロフスクでは中央博物館に向かう途中のバスで、ガイドさんがさかんに極東干渉軍のことを話した。

「極東干渉軍というのは、どこの国の軍隊のことなのかな、と思って耳を傾けていたが、この博物館にある当時の戦場の絵を見たら、日本軍ではないか!」

80歳を越えた銭高老人は戦場の絵が妙に気にいっている。

「そうなんや。日本軍が攻めてゆくとヒゾクは、この湿原を越えて丘に入ってしまう。この湿原で足をとられて日本軍は難儀をしたんや。そうなんや。そうなんや」

盛んにヒゾク、ヒゾクという。

日本人兵士が寄せ書きした日の丸の旗もあった。しかし、よく見ると、これはシベリア出兵のときのものではなく、第二次世界大戦の日本軍兵士の遺品だった。

バスはアムール河畔やあちこちを回って、5時にホテルに戻る。

「ハバロフスクは坂の多い町。大きい建物も小さい民家も明治村みたいだ」

夕方、マルクス通りを散歩し、夜食用のパンをふたつ買った。

夕食後にも一人で広場に行くと、学生風の青年から「キタイ(中国人)?」と聞かれた。「ラショーモン、クロサワ、ヤポンスキー、キノー」というと、日本人だとわかってくれた。

〈私が立ち上って歩きだすと、ほかのベンチにいた男女は、学生風の青年のベンチに寄ってきて、何か訊きただしていた。この町では日本人が珍しいのだろうか。「あれは日本人か。日本人の女って美人だなあ」などと言っているのかもしれない。そうだと、いい気持だ。〉

翌朝、ひとりでハバロフスクの街を散歩すると、レーニンの像を見かけた。写真はメモ代わりだから何でもかんでも写せと夫に言われているので、ともかくシャッターを押す(きのうも写真をいっぱい撮ったのだが、フィルムを入れ忘れていた)。

〈しかし見れば見るほど椎名[麟三]さんに似ている。前々から、椎名さんはハリー・ベラフォンテとレーニンに似ていると思っていたが、ナホトカに上陸してからこっち、どこにもここにもレーニン像があるので、ますます、その感は深まってゆくばかりだ。レーニンのプロマイドを売っていたら、椎名さんのお土産にしよう。〉

作家の椎名麟三がレーニンに似ているというのは、なんともおかしい。

ドッカーンと大きな音がしたのでふり返ったら、ホテルの前の広場でジープと乗用車が衝突していた。

坂の途中に古い大きな木造アパートが立っていた。そのあたりの老人に「モージナ・フォト(写真を撮ってもいい)」と聞くと、老人は「バジャールスタ(どうぞ)」と答えた。そのあと、いろいろ聞かれたが、何と答えていいかわからない。ともかく「ハバロフスク、ハラショー。オーチン・ハラショー」と答える。老人は、大げさにのけぞって喜んだ。

朝食はひんやりとしたヨーグルトがおいしい。竹内さんもすっかり気に入ったよう。

ソ連のガイドさんは、しきりに日本の洋服のことを聞き、いくらくらいすると尋ね、日本の服は安いと感心する。

ホテルには外国人専用の土産品店(ベリョースカ)があり、ドルか日本円でしか買えない。

昼食では日本人どうしの会話がはずむ。

「もっといてもいいなあ。ひと夏、このホテルで仕事をしたらいいだろうね」と、竹内好もハバロフスクのホテルがすっかり気に入ったようだ。

しかし、日程の都合がある。一行はハバロフスク空港へ。

びっくりしたのは空港のトイレだった。

女性用のトイレにはいると、扉もついたてもなく、ロシア女たちがずらりとしゃがんで、勢いよく用を足している。百合子も隣にならってしゃがんだ。戻ってから夫の泰淳に話すと、「そりゃ男便所とまちがえたんだ」と苦笑するが、まちがえようがなかった。

飛行機がとびたつ。3時間ほど飛んで、急に高度が下がると、雲のあいだから、高い山に囲まれたバイカル湖がみえた。イルクーツクに到着する。

イルクーツクは空港の外にでず、1時間の乗り継ぎでノボシビリスクに。時差があるので空港を降りるたびに、時計の針を戻す。

地理にくわしい大阪の島さんがノボシビリスクとは新しいシベリアという意味だと説明してくれる。

〈ぼんやりと聞き流していた私は、少し経ってはっと驚く。

「ここシベリアなんですか!」

「ここシベリアなんですかあッて──奥さん、ここどこだと思ってました?」

「どこって──ロシアだとは思ってましたけど。まさかシベリアだとは思っていませんでした。〉

これも大笑い。

40年も前、昭和のはじめにロシアに来たことがあるという銭高老人は、「こんなところに大きな町作りよって──えらい国じゃあ。ロッシャはえらい国じゃ」、「わしゃ、よう知っとる。前からよう知っとった。わしゃ、よう知っとんたんじゃ。ロッシャはえらい国じゃ」と、しきりにロシアの発展ぶりに感心する。

こんなふうに珍道中はつづいていく。