工藤幸雄『ワルシャワの七年』をめぐって(3) [われらの時代]

「ワルシャワは良い意味での私の田舎なのです」と工藤は書いている。つまり、第二のふるさとなのだ。

ワルシャワのどういうところに工藤はひかれたのだろう。

まずは人。「のどかな、人なつこい、それでいて気どり屋の、すこし頑固な、冗談ずきの、内気で恥かしがり屋の人たち」がいる。

さらには「なつかしい大通りを行く、荷馬車のひづめの音」。

その音を聞くと、近くで青空市がひらかれていることがわかる。冬になると、白い息を吐きながら、馬が石炭を積んだ馬車をひいている。郊外ではまだ郵便馬車が走っていた。もちろん農業に馬は欠かせい存在だった。

ワルシャワの公園にはまだガス灯がともっていた。石畳の道も残されていた。戦争でほとんど全壊した由緒ある区画は、戦前の姿のまま再建され、かつての王宮も修復された。

通りの名前もほとんど昔のままだ。ワルシャワっ子がいかに昔のままのワルシャワを愛好しているかがわかる。

工藤によれば、ワルシャワは「人間らしく生きられる静かで健康的な場所、走る車の少ない、緑の多いのどかな土地」だった。そこで、工藤は夫人の努力によって、日本風の食事を満喫していた。

家には日本人、ポーランド人を含む大勢の客人が訪れ、日本料理に舌鼓を打ちながら、各種銘柄の酒類を満喫していた。映画のアンジェイ・ワイダ(ヴァイダ)監督もよくやってきたという。

それはワルシャワのいい面だ。

しかし、社会主義ポーランドには、「商品流通機構の欠陥」がつきまとっていた。あるとき、こつぜんと上等なタバコが売りだされたかと思うと、それがたちまち消えてしまい、それっきり姿を現さなくなる。

ティッシュペーパーやポケットティッシュも同じ。近所のキオスクにこつぜんと現れ、たちまち消え去ってしまう。

「日用の消費品を苦労して見つける楽しみの大きさは、ポーランド的流通機構の悪さに比例」する、と皮肉たっぷりに工藤は書いている。お気に入りの靴を見つけるのにも半年かかったという。

ヨーロッパでは、タクシー、レストラン、ホテル、美容院などではチップがつきもので、これは社会主義国でも例外ではなかった。

社会主義がまったく平等かというと、そうではなく、職業や出身によって階層がしっかりと存在していた。ジプシーや物乞いもよく見かけた。

大学講師としての工藤の月給は当時3600ズロチで、日本円にして3万6000円程度。食べるのがせいいっぱいのくらしだった。

しかし、社会主義国でも百万長者がいた。個人経営が認められている消費部門で、小規模の工場を営んでいる連中だ。

かつての名門士族もそれとなく残っている。人気女優の稼ぎもけっして少なくはない。

そのころワルシャワ郊外では、日曜ごとに自動車と古道具の青空市が開かれていた。工藤夫妻はそこによく出かけている。

まず車市。ここでは社会主義下ではまず見られない自由経済の活気があって、売り手と買い手のドラマがくり広げられていた。

ゴムルカ政権は大衆車などつくる必要はないという考えだったが、ギエレク政権になってから、フィアットの技術を導入して、多少は車がつくられるようになった。車市には中古車やオートバイも並んでいて、なかなか壮観を呈していたが、まもなく廃止されてしまった。自由経済が嫌われたものと思われる。

古道具の市はまさにがらくた市といってよかった。古いランプやスプーン、サモワール、時計、陶器などがところ狭しと並んでいる。ろくでもないもののなかから良いものを見つけ、値切ることができるのは、まさに市の醍醐味である。

コミスという店もあった。手数料を払って、手持ちの品を委託販売してもらう仕組みになっている。ここには西側製の気のきいた品が並んでいることが多い。旅行で西側に出た人が買ってきた品物や、西側の親戚が送ってきたものなどが並んでいる。

ドル・ショップでは西側の外貨でしか品物が買えない。西側のジーンズ、化粧品、酒、タバコ、電化製品、医薬品などが売られている。

コミスやドル・ショップが存在したのは、西側と東側が分断されている証拠にほかならなかった。こうした店が禁止されないのは、外貨をかせぐためだった。

そうした例外を除いて、ポーランドでも経済活動は完全に統制されていた。消費者組合も認められていなかった。あらゆる運動が統制指導下におかれていたといってよい。

工藤はこう書いていた。

〈……理解できないのは、耐久品を含めて消費物資の生産の伸びののろさです。計画生産にしばられて、爆発的な消費の増大の時期に対応できる能力をもたないのが社会主義体制だとすれば、消費面に関するかぎり社会主義が資本主義にまさる日は永遠に来ないのではないかと心配です。量ばかりでなく質でも、包装でも、広告でさえも、自由世界をしのがなくては、社会主義社会の住民たちの敗北感と、指導者たちの自己賛美に近い勝利感とのあいだの開きは、ひろがるばかりでしょう。社会主義が資本主義の利点や美点をつつみこんだ体制とならなくては、21世紀は人類の大きな後退の世紀になるでしょう。〉

当時ワルシャワでは、ほしいものを見つけるのは至難のわざだった。流通システムが遅れているというだけではなく、おそらく流通システム自体が反社会主義的だと考えられていたのだろう。

工藤の不安めいた予感は、はやばやとあたり、20世紀の終わりを待たずにソヴィエト型社会主義は崩壊してしまった。

しかし、工藤が予言したように「社会主義が資本主義の利点や美点をつつみこんだ体制とならなくては、21世紀は人類の大きな後退の世紀になるでしょう」というとらえ方は、社会主義と資本主義という対立図式がすでに無意味になっている点を別にしても、新自由主義が跋扈する現在でも有効であるような気がする。

計画経済には消化という概念はあっても消費という概念は含まれていなかった。優先されるのは社会主義国家であって、市民生活ではなかった。そのことがポーランドの市民生活にさまざまな鬱屈と不自由をもたらしていた。

工藤は、ポーランドの社会主義、ソヴィエト型社会主義はほんらいの社会主義ではなく、にせの社会主義だと考えていた。社会主義はほんらい粛清と統制、秘密警察、自由の制限、政府批判の禁止を意味する体制ではなかったはずである。社会主義は資本主義(カネで動かされる社会)の欠陥や酷薄さ、不合理性を克服しつづけていく運動のはずだった。それがいつのまにか、社会主義国家という独裁国家をつくる政治活動にすり替えられてしまったところに社会主義の不幸があった。

しかし、工藤はこんなふうにも書いていた。

〈ポーランド的なるものとヨーロッパ的なるもの、加えて社会主義的なるものの三つが混然とないまぜになっている、それが現在のポーランド社会です。さらにスラヴ的なものもこれに加えるべきでしょう。日本が“欧化”され、アメリカナイズされたというのは名ばかりで、日本はつねに日本的でありつづけるように、社会主義下のポーランドが、ポーランドでありつづけるのは当然のことです。ソヴェトにせよ、中国にせよ、いわゆる社会主義革命を経たあとも、それぞれにきわめて〈ロシア的な〉あるいは〈中国的な〉とより呼びようのない事件が絶えず展開されていることは、見るとおりです。逆に言えば、社会主義とは個々の国民が、ちょうど個々の人間のように、いくたの試行錯誤を重ねながら、自分かってに一つ一つ造りあげて行くしかないものといえます。〉

これは少なくともソヴィエト型社会主義に関しては、あまりにも甘い見方といえるかもしれない。しかし、その錯誤については、工藤もよく自覚していた。それでも工藤は、社会主義やアメリカニズムという表層下に、それらによっては容易に改造しえなかったロシアが、中国が、ポーランドが、そして日本が残っていることを実感していた。

そして、そこに人と人の交流がもたらすドラマが生まれた。

日本人とポーランド人は、遠い関係にあったわけではない。

「ポーランドと日本はお隣り同士、大きな森をはさんで、その向こうとこちら側の違いはあるけれど」というのは冗談にしても、近代以降、日本人とポーランド人は、あちこちで出会っていた、と工藤はいう。秘史というべきエピソードにも事欠かない。

「ポーランド人がいまも昔も、いかに日本について世界の平均をはるかに上回る正確な知識をもち、日本に親しみと好意と、ときには心からの尊敬の念をいだき、日本人に習おうとしているか、日本人は知らない」と工藤は書いている。

そんな大好きなポーランドを工藤は1974年9月に事実上追われることになった。表向きはワルシャワ大学の日本学科講師の契約を打ち切られたのだ。ヴィザの更新も認められなかった。

工藤はすでに体制にとって都合の悪い人間とみなされていた。しかし、まちがっていたのが社会主義体制の側だったことは、15年後に立証されることになる。

工藤幸雄『ワルシャワの七年』をめぐって(2) [われらの時代]

ここではポーランドで実際に工藤が経験した1968年の三月事件と1970年の十二月事件にふれておこう。ともにゴムルカ(ゴムウカ)政権末期の事件である。

どの社会主義国も同じだが、ポーランドの社会主義体制も党と政府への批判を許さない絶対秩序のうえに成り立っていた。

いちおう民主主義がうたわれ、選挙も国会もあるが、それはかたちだけのものだった。国民は選挙で党の提出する選挙人名簿を承認し、国会は党の提出する議案を無条件で承認するだけである。労働組合も学生同盟もあったが、どちらも党の御用機関だった。

加えて、内務省と秘密警察が、政府や党に歯向かう動きがないかと、しっかりと国民への監視をつづけている。アメリカの謀略を暴くスパイは、ポーランドでは英雄扱いされていた。

1968年の三月事件は、ワルシャワ大学の学生たちが二人の学生が放校されたことに抗議し、集会を開いたことに端を発する。警察がそれを弾圧し、学生たちを逮捕した現場を、日本学科の講師をしていた工藤は目撃している。

ワルシャワ大学の事件をきっかけに、ポーランドでは全国各地の大学で、警察の暴行に抗議する集会が開かれた。それにつづいて、学内占拠スト、授業ボイコットが広がった。それが収まるのは4月中旬になってからである。

三月事件の原因はふた月前にさかのぼる。もともとは1月30日に、ナロドヴィ劇場で上演されていたミツキェヴィッチの詩劇『父祖の祭』が、当局の命令でとつぜん上演禁止になったことがきっかけだった。

ミツキェヴィッチは19世紀ポーランドの愛国的国民詩人である。その『父祖の祭』にはモスクワを揶揄することばが数多く含まれていた。

上演が禁止されたその夜、劇場から1000メートルほど離れたミツキェヴィッチの銅像まで、上演禁止に抗議するデモがおこなわれた。それに加わった学生のうち、西側メディアにそのことを話した二人に、党の監督下にある大学当局は放校処分をくだした。

ワルシャワ大学の学生たち1500人は、その処分撤回を求めて立ち上がり、3月8日に大学構内で無届けの集会を開いた。これにたいし、大学当局は警察協力義勇隊に連絡して、強制的に学生たちを排除し、街頭デモにも弾圧を加えた。その後、全国で逮捕の嵐が吹きすさんだ。

ゴムルカ政権は、芸術の自由を求める文学者や学生の弾圧を取り締まっただけでは終わらなかった。人民ポーランドへの忠誠を誓わないユダヤ人が背後にいて、この事件をおこしたのだと、デマ情報を流した。それは国民の批判を、政府からユダヤ人に転じるためのつくりごとだった、と工藤は断言している。

われわれはここでポーランドのユダヤ人問題にぶつかる。ユダヤ人といえば、だれもがナチス・ドイツによって多くのユダヤ人が虐殺されたアウシュヴィッツの名を思い浮かべるだろう。アウシュヴィッツは(オシフィエンチム)はポーランドにあった。

ポーランドとユダヤ人のかかわりは古く、9世紀ごろから連綿とつづいている。その歴史については省略する。ただ、ポーランドでも反ユダヤ感情が根強かったこと、そして嫌われ者のユダヤ人が金融と商業をになっていたことを頭に入れておいたほうがいいだろう。

そのうえで、工藤は愕然とするほかない数字を挙げている。

〈ナチス・ドイツの犠牲となったポーランド市民はユダヤ人を含めて600万[当時のポーランドの人口は3000万人弱]、ナチス・ドイツが殺した諸国のユダヤ人の総数は510万にのぼりました。このなかでポーランドのユダヤ人は270万ないし300万を占めたとされます。……かろうじて生き残ったポーランド系のユダヤ人は、ポーランド国内で10−12万、ソヴェト領内で20万といわれます。最も多い数字でも、[ポーランドで]生き残ったユダヤ人は50万とされています。〉

生き残った30万ないし50万のポーランド系ユダヤ人は、戦後、大部分がアメリカやイスラエルに流れた。しかし、三月事件当時も、まだ2万5000人から3万人のユダヤ人がポーランドに残り、その多くがジャーナリストや学者、作家、芸術家として活躍していた。なかには外交官や秘密警察の職員もいたという。

三月事件を収拾するためにゴムルカがとった対策は何だったのか。それは政府を批判する文化人や学生を封じるために、労働者を祭りあげると同時に、大衆のなかにひそむ反ユダヤ感情をあおり、ユダヤ人を国外に追放することだった、と工藤は解説している。

1968年の三月事件のあともポーランドでは社会の沈滞がつづいた。労働者世帯の生活は食べるだけでせいいっぱいだった。三月事件にかかわった知識人は投獄され、あるいは本の出版を差し止められた。「プラハの春」をつぶすため8月23日にワルシャワ条約機構軍がチェコスロバキアに侵攻すると、ポーランドの闇はさらに深くなった。

そして、しばらくして、1970年に「十二月事件」が発生する。

工藤によれば、それは「70年12月、食品の値上げに反対する労働者の暴動が、グダンスク、グディニャ、エルブロンク、シチェチンなどバルト沿岸地方で燃えさかり、ゴムルカを退陣に追いやった事件」だった。

事件に火をつけたのは、12月12日夜にとつぜん主要食料品の20%近い値上げが発表されたことである。その値上げが即日実施されると、14日から19日にかけ各地でストライキが巻きおこった。そして、その責任をとって20日に第一書記のゴムルカが辞任し、ギエレクが党の責任者になるという経緯をたどった。

グダンスクでもシチェチンでも地方の党本部が焼き討ちにあって全焼したが、そのことは新聞では伝えられなかった。

第一書記に就任したギエレクは1971年1月になって、グダンスクやシチェチンを回り、労働者と話しあい、事態の収拾にあたっている。

いきなりの値上げ通告は、低賃金と劣悪な労働条件にあえぐ労働者の不満を爆発させただけではない。警察と党組織が一体となった権力機構、社会主義的管理体制、検閲とうそで固められた報道機関にノーをつきつける引き金となったのだ。

十二月事件にさいし、工藤が東京の共同通信に送った生々しい現地ルポが残されている。

工藤は12月末に、いずれもバルト海に沿ったグダンスク、そのすぐ北のグディニヤ、西のシチェチンを回った。

グダンスクでは15日の放火で丸焼けになった地方党本部をみた。労働者のデモ隊に警察が発砲し、一人の少年が倒れたときに、暴動がはじまり、党本部が焼かれたのだ。

グディニヤでは17日の朝に、少なくとも100人から200人が殺された。造船所の周辺にはぎっしりと戦車が並べられ、政府からは武器による鎮圧命令が出されていた。造船所では450人が首切りを宣告された。抗議する群衆は、石を拾っては戦車の列に投げつけた。これにたいし、警官隊は発砲したのだった。

シチェチンでも地方党本部、警察署、市役所が黒焦げになっていた。少なくとも50人から100人の労働者、市民が殺された。「ここでも造船所の工員のデモからすべては始まった。ここでも労働者代表の要求に当局が敵意で対抗したのが事態に火をつけた」

党本部付近で暴徒と警察がわたりあっている最中に、店が襲われた。「戦車と警察が街を制圧するまえに、狂った大衆はその夜、おそくまで略奪し、放火して回った」

当時、日本ではポーランドの三月事件や十二月事件に注目した人はあまりいなかったのではないかと思われる。大学生のぼくも、ポーランドでそんなことがあったとはまるで気づかなかった。

しかし、この一連の事件は、いま考えれば、ソヴィエト型社会主義が崩壊する前兆だったといえる。

工藤は事件から数年後に党の機関紙に「寛容について」と題する論説が掲載されていることに注目している。そこには、こう記されていた。

〈寛容は、実力と強さの表れである。実力ある文化が、かつて閉鎖的であったためしはない。それは常に開かれており、他の価値観に対して寛容であるうえに、それらの価値観を同化してきた。〉

しかし、これもいま考えてみれば皮肉な論説にちがいなかった。寛容こそが社会主義体制を爆砕する導火線だったのだ。いや、社会主義体制にかぎらない。スネに傷もつ強権政権は、つねに寛容を恐れるものなのである。

工藤幸雄『ワルシャワの七年』をめぐって(1) [われらの時代]

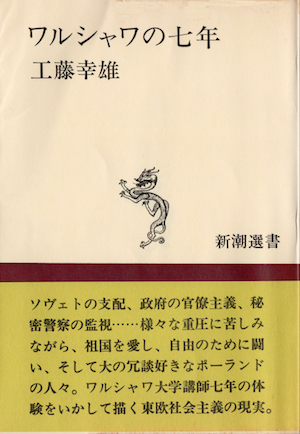

工藤幸雄(1925〜2008)と呼び捨てにするのは畏れ多い。ダメ編集者だったぼくにとっては、あくまでも工藤先生である。工藤先生はポーランドの小説やルポを数多く翻訳され、日本人がポーランドという国を理解する手がかりを提供しつづけてくださった。その仕事は膨大な量にのぼる。

しかし、ここではその全体像をこまかく紹介するわけにはいかない。工藤と呼び捨てにするのも許してほしい。いまは工藤の見た1960年代後半から70年代前半にかけてのポーランドに焦点を当てることにしよう。

1967年から74年にかけて、工藤幸雄はワルシャワ大学日本学科の講師として日本語を教えていた。当時ポーランドはソ連の影響圏下にある「東側」の社会主義国だった。

本書の構成は、ポーランドの歴史、60年代後半から70年代にかけての状況、ワルシャワの住み心地、日本とポーランドの4部からなる。しかし、学術書ではないので、談論風発、話題はあちこち飛ぶ。

それに倣って、こちらも順序だてず気ままに話を進めることにする。ポーランドの苦難の歴史についてことこまかに述べるのもやめておく。

それでいきなりだが、工藤はポーランドは美人国で、例外はあるが、女性は概しておとなしく控えめだと書いている。「もしもポーランドが美人国ではなく、日本学科にかわい子ちゃんが一人もいなかったとしたら、早めに切りあげて帰国していた可能性は、かなりありそう」というのは冗談にしても、これもかれがポーランドが好きになる要因たりえたことは否定できない。

工藤がポーランド人に感じたのは愛国心の強さだった。亡国の歴史を味わったがゆえの愛国心といってもよい。

たとえば、ソ連がつくったスターリン様式の重厚な超高層ビルを、ポーランド人は「聖ユゼフ教会」と呼んでからかっていた。ユゼフはスターリンの名ヨシフのポーランド語読み。いまはスターリンを救世主とあがめる共産主義宗教集団がポーランドに君臨しているというわけだ。カトリック信仰がしっかりと根をおろしているポーランドにおいて、この「聖ユゼフ大聖堂」、いや文化宮殿はついからかってみたくなる異質の存在なのだった。

ポーランド人の愛国心はどこから発しているか。「一口で言えば、それは自分たちの国土にせよ、民族性にせよ、また日常に用いる言葉までも、懸命に守りとおして来なければならなかった環境、しかもようやくにしてそれらを守りぬいた不屈の伝統」に由来する、と工藤は書いている。

ポーランドはヨーロッパ大陸のほぼまんなかにあり、全土が平野だ。東欧というより中欧と名づけるのがふさわしい。問題はこの位置が大国に狙われやすいということだ。18世紀末には、ロシア、プロイセン、オーストリアがポーランドを分割した。20世紀半ばには、ソ連とナチス・ドイツがこの国を分割した。

ポーランド人はそれに耐え抵抗をつづける。しかし、貧しさと抑圧に耐えかねて、19世紀後半から20世紀前半にかけ、多くの人が海外に流出もした。工藤によると、現在、ポーランド人の割合は、本国3、国外1で、約1000万人が国外に住んでいるという。なかでもアメリカに移住したポーランド人が多い。

独立と解放をめざして、いくたびも蜂起がくり返され、蜂起が失敗に終わると、その都度、ポーランドの知識人は亡命し、再起を誓った。19世紀のポーランド文学はパリで花開いた。ショパンもそこにいる。

第二次世界大戦中の独立に向けての動きは、ソ連によって封じ込まれ、流れを変えられていったといってよいだろう。

それを象徴するのが、「カティンの森」の虐殺事件であり、「ワルシャワ蜂起」だった。1940年、ソ連の内務人民委員部(NKVD)はスモレンスク近郊のカティンの森で、捕虜となった4000人以上のポーランド人将校を虐殺した。1944年8月から10月のワルシャワ蜂起では、ソ連軍はワルシャワ近郊に迫っていたにもかかわらず、ドイツに抵抗するワルシャワ市民を見殺しにした。

非情な政治的計算がはたらいていた。

第二次世界大戦後、ポーランドはまたもや独立をはたす。しかし、そのときはソ連の衛星国に組みこまれていた。

民衆のなかには、ロシアにたいする「偏見にも似た嫌悪」が根強く残っていた。にもかかわらず、対ソ協力という大原則のもとでしか、国防も経済も成立しないという状況が生まれていた。

社会主義下ポーランドで生活していた工藤はこう書いている。

〈ポーランドに反対党はない。しかし民衆は党に対して、危機的な時点では、反対勢力として立ち上がる巨大な政治勢力である。戦後のポーランド史は、このことを実証してきた。〉

だが、ほんとうに実証されたのは、さらにあとだったというべきかもしれない。レフ・ワレサ(ヴァウェンサ)が独立自主管理労組「連帯」を設立するには、工藤が日本に戻ったあとの1980年のことである。

「心ならずも東の体制に組みこまれた不満やくやしさが、ポーランド戦後のはじまりでした」と工藤ははっきりと書いている。

戦後ポーランドの政治史をくわしく述べる必要はないだろう。ソ連のしめつけがはじまり、スターリンによる粛清があり、スターリンの死後、スターリン批判と雪解けがはじまり、その後またしめつけが強化されるというくり返しである。

1956年、スターリン批判の直後、ポーランドのポズナンでは、賃上げと民主化を求めて、激しい運動がくり広げられた。それが弾圧されたあと、ゴムルカが第一書記の座に就くが、そのゴムルカも不人気で辞任し、1970年にはギエレクが期待を担って就任した。

工藤がポーランドで日本語を教えていたのはゴムルカ政権末期からギエレク政権初期にかけてのことである。

工藤はポーランド人の国民性を次のようにまとめている。もっとも、それは表と裏があって、いちがいには断定できないのだが。

まずは祖国愛と宗教心、冗談ずき、自由愛好。

とりわけ、ポーランド人はそれぞれ手持ちのジョークをもっていて、それを披露しあって、重苦しい現実を軽み領域に変えようとする傾向がある。

外国人にたいして優越感と劣等感が入り交じった感情をもっているところは、日本人とよく似ているという。

ポーランド人は、だいたいロシア人を見下げている。いっぽうフランス人やアメリカ人はかっこいいと思っている。米ソの人気は段違いで、ニクソンは人気があり、ブレジネフは表向きにいくら演出しても人気がなかったという。ドイツ人は嫌いだが、西ヨーロッパにはコンプレックスをもっている。

信号をよく守るところは日本人と似ている。軍歌が哀調を帯びているところ、計算を度外視した勇猛心、負けず嫌いも似ている。

それなら、日本人とポーランド人はそっくりかというと、そうではない。はっきりとしたちがいがある。それは日本とヨーロッパのちがいに重なる、と工藤は断言する。

「ヨーロッパ人の古いものにしがみつく保守性、粘りづよさ、容易に譲らぬ頑固一徹、自己主張、原則の尊重は、われわれに乏しく、日本人の繊細、機転、器用、話し分かりのよさ、仕事の早さ、態度不明のあいまいさは、かれらには少ない」

みるからのちがい。それは、ポーランド人が饒舌、雄弁であるのに日本人は寡黙で口下手であること、さらにポーランド人が取りつくしまのない顔をしているのに、日本人はつねに妥協を用意したおとなしげな顔をしていることだ、と工藤は書いている。

そんなポーランドに1967年から7年間、工藤はくらした。

日本が急速な高度成長を遂げ、人びとがぎすぎすしていくなか、ポーランドは歯がゆいほどのどかで、時が止まったようだった。電話も不便で、タクシーも少なく、おもな交通機関は市内電車とバス。テレビも白黒で、夕方4時にはじまって夜11時でおしまいになってしまう。

ポーランドは日本にくらべて10年から15年遅れているように思えた。

資本主義の悪はいくらでも数えあげられる。しかし、ポーランドに7年間くらすうちに、工藤は現存する社会主義の大きな欠陥に気づくようになった。

〈資本主義経済のいっさいの悪とおさらばした人民のための権力が樹立されているはずのいわゆる社会主義の世界で、なぜ人間が良心的な仕事をしないのか。なぜ投げやりな仕事でお茶を濁していられるのか、人民の権力機構がなぜ血のかよわぬ官僚の支配に堕してしまうのか、なぜ低い能率に甘んじて技術革新の遅れを来たしたのか。しかもなぜ人民が、あるいは党・政府が、そのようなことを許しているのか〉

そして、工藤にとって、とりわけ社会主義の大きな誤りは「国民による政権の監視を、国家による国民の監視に置きかえたところ」にあると思えたのである。

このつづきは次回に。

50年前のソウル遊学記──長璋吉『私の朝鮮語小辞典』を読む(3) [われらの時代]

あのころソウルの街で日本人を見分けるのは簡単だった。ワイシャツの後ろ姿をみるだけでわかってしまう。なんとなく全体の輪郭がぼやけていて、お尻がブヨーンと膨らんでいる。それに、ソウル市観光地図などをもっていて、顔もどこかまのびしていたら、まちがいなく日本人だ。

そこで、「私」は韓国人に変装してみようと思った。まずは端正な身なりをととのえること。日本人はすこしだらしない。それにユーモアを忘れてはならない。

しかし、「私」のこころみはあえなく挫折する。ともかく身なりからと思い、背広をつくってみたのだが、それは独特のスタイルのもので、たけが短く、ツンツルテンの感じをまぬかれなかったので、趣味にあわなかった。

女の子も日本人とはずいぶん雰囲気がちがう。「顔つきもハデだし、からだつきもハデだし、そのうえ性格そのままに化粧もきついし、着るものもハデ」。ヤマトナデオトコの力にはあまる、と思ってしまう。それでも「私」は韓国の彼女にひかれてしまうのだから、縁は異なものである。

韓国の人は月二度、床屋に行くのがふつうらしい。散髪料金は非常に安い。ただし髪型は韓国人風に仕上がる。

靴はピカピカにしておかなければならない。靴磨きのこどもたちはたくさんいたし、お代も安い。ピカピカにするのは、たぶんアメリカ人の風俗を踏襲したものだ。ただし、靴を直す場合は、道路脇の陽だまりにいるおじさんを訪ねなくてはならない。スルリッポ(スリッパ)をはいて街なかを歩くのは下品とされる。

そのころセガンギョン(色眼鏡)ははやらなくなっていた。朴大統領もセガンギョンをはずしてしまった。「私」がセガンギョンをあつらえたのは、夏の大陸的な強い陽射しをやわらげるためだった。「ソウルの地面はしらっちゃけていて、その照り返しもまた強烈だった」から。

紳士になるにはテーブルマナーもだいじだ。最初はピビムパプが出てくると、箸でもやしを2、3本つまんで、口に押し込み、上品に食べていた。ところが、そうではないことがわかる。正しいピビムパプの食べ方は、スープをピビムパプにぶっかけ、飯と具をよくまぜて、「全身にくうよろこびを横溢させて」かき込むことなのだ。

そんなふうにソウル生活を満喫している「私」のところにも「官災」は遠慮なくふってきた。

あるとき「私」は在留届を出していないことに気づいた。下宿の留学生はだれもが在留許可証をもっている。それで、どきっとしたのだ。

韓国では、3カ月以上の滞在者は60日以内に届けを出さなければ法律違反になる。空港で出入国管理局の役人が申請書をくれなかったのが原因だが、そもそもそれに気づかなかった自分が悪いのだ。

だが、どうやって在留許可証を手にいれればいいかがわからない。まずはクチョン(区庁)、すなわち区役所に行ってみるが、要領を得ない。許可証をもらってから登録に来いという。区庁があつかうのは住民票のようなものなのだろう。

めんどうなので、しばらくそのままにしていたら、アジュマ(おばさん)が、警察署の外事係の刑事が下宿にやってきたという。呼ぶからには行かずばならない。

のこのこ出かけると、暗い部屋でしばらく待たされ、そのあと何人もの刑事がうろうろしている大きな部屋に連れていかれて、取り調べがはじまった。

まずポケットの中味を出させられて、手帖も取りあげられる。そのあと追及とあいなり、カネはどうしてるとか、ドルをもっているかと聞かれる。そして、ここだけははっきりとした日本語で、「おれも人間だ、打てば響くぞ」とささやく。どうやらワイロ(おカネでも物品でもいい)の要求とわかるが、ワイロは渡さなかった。

そして、またしばらく待たされたあげく、パスポートを返してもらい、起訴はしない、法務部の出入国管理局にいって申告しろといわれ、やっとこさ無罪放免となった。

後日の手続きがまた面倒だったが、それを紹介していると切りがない。ともかく最後は、サインをして罰金6000ウォンを払い、ハンコを押して、ようやく在留許可証がもらえたという次第。

「私」は韓国でヌウェームル(ワイロ)が常態化していることを知る。何か便宜をはかってもらったら、お礼を渡すのが常識なのだ。

そこで、また激辛の冗談が頭をよぎる。

〈日本の進歩的雑誌は、韓国は民主国家ではないといいたげな論文ばかりのせているが、それはまちがいだ。こんなマルタン(末端)、チョルチャ(下っ端)役人まで、堂堂と誰はばかることなく、ヌウェームル(ワイロ)をもらえるということは、ヌウェームルを受ける権利が上から下まで平等であることを物語っており、韓国が、非常に民主的な国家であることを証明してあまりある。日本のマルタン役人のことを考えてみれば、それはよく理解できるだろう。日本は非民主国家なのだ。〉

何はともあれ、無事、在留許可証ももらったことだし、安心して街に出て、映画でも見に行くことにしよう、と「私」は思った。

そのころ、韓国では映画がいちばんてっとり早い娯楽だったのだ。

韓国映画を上映しているのは、国際(ククチェ)、国都(ククト)、明宝(ミョンボ)劇場、その他あまた。洋画を上映しているのは大韓(テハン)、団成社(タンソンサ)、中央(チュンアン)など。ほかにホリウッドゥとか、ピカデリとかパラマウントゥなどの劇場がある。

切符は座席の数だけしか売らないというのは良心的だ。ただし、人気の映画になると、アムピョ(闇票、闇チケット)おばさん、つまりダフ屋が活躍する。それをジャンパー姿の男たちが監視するようになった。

韓国では映画にガム(コム)がつきもの。ガムは韓国人の楽しみのひとつだったといってもよい。「ヘッテとロッテというきょうだいみたいななまえのふたつのおカシ屋がつくっていたが、あまりかみごこちのよいものではなかった」

切符には座席番号が記されていて、探すのがおっくうな人は、案内員(アンネウォン)の女の子に頼めば座席まで案内してくれる。

映画の前に、広告が写され、次に国歌の演奏があって、起立しなければならない。国歌演奏は「朴政権の中興精神の昂揚政策とともにはじまったらしい」。

そのあとが政府宣伝のニュース映画、そして社会教育のための文化映画、国防部制作のベトナム便り、反共防諜マンガ、そしてなぜか、ミーウォン(味元)、ミーウォンという甘ったるい声のコマーシャル。それが終わるか終わらないかのうちに、「カンチョブ シンゴヌン イル イル サムロ」(スパイの申告は113)という男の甲高い声がはさまる。そこで、場内のあちこちで失笑の声がおこるのを、「私」はどの映画館でも経験した。

そのあとが予告編になって、やっとお目当ての映画となる。まじめにつきあっていると、それまででくたびれてしまう。

そのころも、韓国のメロドラマはおもしろかった。

〈韓国映画のたのしみは、ストーリーなどを除くとすると、ニンニクバリバリくって、焼き肉モリモリくって、出演者が体力の限りをつくして押し合いへしあいする情景にあるといえる。……[たとえば]自分の肉体一個をもって、近代化の所産たるブルジョア家庭にのりこみ、これを自分の身ももろともに粉砕してしまうのは、まことに壮烈だ。〉

その他、子役が泣かせるメロドラマ、青春映画、セックス映画(といってもじつに健全な)、陰湿な権力争いに終始する宮廷史劇、テロリストと監獄、淫乱の指導者が組み合わさった反共映画、バカ面をした日本人が登場する反日映画、みすぼらしい景勝を紹介する日本観光映画、そして人気があったのは香港の武侠映画……。「私」は韓国ですっかり映画づけになっていた。

しかし、洞窟にこもってばかりいるのは、からだの毒だろう。

韓国で楽しいのは何といっても花見(コンノリ)だ。

〈かの地へ行って草であれ木であれ、花を見ないというのは、かなり愚かなことに属する。かの地の花は色が美しい。久しい間、厳しい冷気にさらしつくされたような澄んだ色をしている。チマ・チョゴリのあざやかな色は、なるほどシャーマニズム的な邪気払いの風習によるところなしとはいえまいが、それにしてもその色の美しさは、やはり自然のそうした手本がなければ生れなかったのではないかという気がする。〉

韓国で花といえば、春先のケナリ(レンギョウ)、どきっとするほど黄色い花が咲く。詩にうたわれ絵に描かれるのはメーファ(梅花)だが、街ではた記憶がない。国花のムグンファ(ムクゲ)は散っては咲き、咲いては散るが、さびしすぎて、花見向きではない。

かくて、花見はかの地でもポッコッ(桜)にきわまるのである。時期になるとソウルの桜の名所、昌慶苑は花見客でごった返す。一時、桜は倭色花だという議論もあった(たしかに日本人は朝鮮に桜の木をここぞとばかりにもちこんだ)が、桜は朝鮮が原産ということになって一件落着した。

花見(コンノリ)の主役が花ではなく、ノリのほう、すなわち遊びにあることは日本と変わりない。白黒のまんまくのなかで、呑めや歌えやがはじまり踊りとなる。そうなると花などどうでもよくなるのも日本と同じ。

紅葉といえば全羅北道の内蔵山(ネージャンサン)だ。「私」はつれといっしょに夜行列車で出かけた。車内は混んでいて、にぎやかなうえ、物売りが次々やってきて、とてもゆっくりとは眠れなかった。

朝、井邑(チョンウプ)駅に到着。ここから内蔵山行きのバスに乗る。トーミノル(ターミナル)で大勢人が乗り込んできて、ぎゅうぎゅうになる。

内蔵山は満山紅葉だった。さらに鉦太鼓の音も加わる。「紅葉の山のふもとに古代的感興をかきたてる一大すぺくたくるが展開されるのだ」。しかし「若いハイカーたちは、歌垣の現場を素通りして山へ向う」ことになる。

こうして韓国での楽しい日々はすぎていく。あとは韓国名物のヨクソル(罵詈雑言)を身につければ、論争にも勝てるようになる。

ぼくは長璋吉の『朝鮮語小辞典』によって、政治のことばではなく、普段のことばで語られる韓国に出会ったのだった。政治を中心に考えれば生活は周辺にすぎない。しかし、生活を中心に考えれば政治は周辺になるのだ。そして生活の幅が政治の幅より広いことがわかってくれば、政治の実相(幻想たるゆえん)を見抜くことができると思うようになったのは、このころからだろうか。もっともぼくの眼力は、いまだにお粗末なものだ。予想はあたったためしがなく、失望は深まるばかりである。

50年前のソウル遊学記──長璋吉『私の朝鮮語小辞典』を読む(2) [われらの時代]

ソウルの下宿では寝起きする場所がオンドルパン(オンドル部屋)になっていた。冬は外の気温がマイナス15度にもなるので、オンドルは欠かせない。床にヨンタン(練炭)がはいっていて、朝夕入れ替える。道には各家庭に練炭を配達するリヤカーが「カヨー、カヨー(どいた、どいた)」といいながら走っていた。

オンドルパンの良さは、下の方から全面的にあっためてくれることだ。「凍った身体を床にぺったりくっつけてひっくり返った時の心地よさはこたえられない」

ただし、堅い床に薄い布団を敷くので、寝心地はあまりよくない。

オンドルのせいか、韓国のふつうの家は部屋がせまく、窓もちいさい。そのため密室的な雰囲気になる。そこに男女が相対すればどうなるか、と「私」はつい想像してしまう。

それからキムチ。圧巻は冬場、白菜のキムジャン(キムチづけ)だ。寒くなりはじめる11月から12月にかけて、裏通りではキムチづくりがはじまる。

「この頃になると街中白菜だらけの感じになり、『テゲソン キムジャン ター ハショッソヨ』(お宅ではキムチはもうお済みになりました?)が主婦のあいさつことばになる」。キムチさえあれば、ご飯がすすむ。

風呂好きの日本人にちょっとこまるのが風呂代が高いことだった。貧乏学生はつい週に1回ということになる。風呂屋には三助もいて、頼めば徹底的に垢を流してくれる。

「私」は下宿のおばさん(アジュマ)とよく市場(シージャン)に出かけた。ソウルには東大門市場、南大門市場、平和市場、中央市場などがあり、それぞれに特徴がある。

アジュマが毎日出かける中央市場は露店が中心だが、ここに行けば、野菜、肉、魚、果物、雑貨、衣料その他生活必需品は、すべてとりそろえられる。

最大規模を誇るのが東大門市場だ。生活必需品のほか洋服や韓服(ハンボク)の生地も売っている。頼めば、すぐに仕立ててくれる。

トッケビシジャンと呼ばれる舶来品売り場もある。トッケビというのは、人をたぶらかす小鬼のこと。缶詰、お菓子、化粧品、衣料品、いろんなものがおいてある。

市場の外には露店が並んで、道路を不法占拠している。ときどき取り締まりがあると、箱や洗面器を小脇にかかえたばあさんたちや、ふろしき包みをかついだおっさんたちが走りだす。取締係が通りすぎると、歩道はまた元の風景に戻る。いたちごっこだ。

下宿に帰って晩飯が終わり、ひと息つくと、アジュマ(おばさん)の部屋にひとが集まってくる。日本人は英語の発音ができない、韓国人もおなじようなものだろうというような話で盛りあがったあと、ファットゥ(花闘、すなわち花札)でもやろうかということになる。「ファットゥは韓国が本場ではないかと錯覚をおこすほど、だれもがやるのだ」

花札はもちろん日本の発明品だ。しかし、向こうではだいたい日本人があたらしいものをつくりだせるはずがない、と固く信じられている。「私」などは、大衆にファットゥなる健全娯楽を与えたのは、日帝支配36年の恩恵なのではないかと、言いそうになる。

ファットゥにあきてくると、つぎはポドジュ(ぶどう酒)パーティだ。シンモ(お手伝いさん)アガッシがすごいミニなどといった、たわいない話がはじまり、歌が出て、トングム(通禁)時間になり、お開きとなる。旅館のドアが閉まり、シンモ・アガッシがオンドルの火を点検して回る。

こんなふうに1日が暮れていくのだ。

ソウルの観察学。

街角に床几をだしてトジョンビキョル(土亭秘訣、運勢占い)を売っているじいさまがいた。その占い書で、いちばん多い項目は「口禍に気をつけろ」、その次が「クヮンジェ(官災)」に注意、それから「トモダチに気を許すな」、「外出はやめろ」とつづく。

官災というのは韓国独特のわざわい。日本でもありそうだから、日本の易断もこの項目を採用したらどうだろうか、とぼくなども思ってしまう。

このあたり、長璋吉ならではのキムチのように辛いユーモアが満載だ。

人の悩みはつきないらしく、こうした占い屋さんのところにも、ときどき客がやってくる。しかし、ほんとうの占いの大家は大道などには出ず、居をかまえ、観相、手相、四柱推命学によって総合的な判断を下す。

「私」の下宿の二階にも、運命哲学の大家モーモ先生が住まわれておられ、近所のおかみさんやおとっつぁんの人生相談に乗っていた。だが、2、3カ月すると、さっぱり客足がとだえた。

そのころを見計らって「私」はモーモ先生の部屋をたずね、運勢をみてもらった。恋愛中だなというのは大当たりで、相手は21歳の韓国人だというと、先生は相性が悪い、手を切れと託宣をくだした(しかし、どうやら「私」は手を切らなかったようだ)。

その後、モーモ先生とは仲良くなって、アジュマ(おばさん)の部屋でいっしょに飲んだり、外の飲み屋にいったりもした。かれが高官の家に勝手にあがりこむときもついていった。

しかし、モーモ先生の大言壮語は実現したためしがなかった。顔のシミ占いもあたらなかった。

「私」は金づるにはならなかったらしく、そのうち先生とのつきあいも途絶えてしまう。

モーモ先生の後ろ姿は、どこか時代錯誤的で、哀愁をただよわせていた。

ここで、日本人と韓国人のすれちがいを示すエピソードが出てくる。

それは1969年10月のことだった。ソウルの梨花女子大で「題名のない音楽会」という日本のテレビ番組が収録されることになったので、これはチャンスとばかりに、「私」は胸をときめかせて女子大の門をくぐり、のこのことその講堂に出向いた。

日本の司会者は黛敏郎だった。だが、その前に韓国で人気の若手アナウンサーが登場し、「隣国の日本からカクカクの番組がやってきて録画することになった、日本人はときには殺してやりたいと思うこともあるが、ともかくやることになったのでごらんください」みたいなことをいって、会場をわかせた。

韓国の人の冗談はきつい。会場から笑いがおこると、韓国語のわからない「気の毒なマユツバ氏、いやマユズミ氏も嬉しそうに笑った」。

〈マユ氏は番組の終りに会場の人びともいっしょに「アリラン」の大合唱をと提案した。……38度線の北で、共産主義が自由社会を虎視眈々と狙っている現在、共産主義の侵略を防ぎ、民族の文化、伝統を守る抵抗の歌としてこの「アリラン」をいっしょに歌おうと鼻濁音のない日本語でかっこよく結ぶと、会場のそこここから拍手がパラパラと起った。〉

拍手したのは、日本語のわかる老人だけで、しかもごくわずかの人だけだった。

通訳は共産主義うんぬんのくだりを無視して訳さなかった。ただ「アリラン」をみんなでいっしょに歌おうといった。

指揮者の石丸寛が登場し、棒を振りはじめた。だが、会場は応じず、重苦しい雰囲気がただよう。アリランは日本への抵抗の歌なのだ。

〈マユ氏のことばが完全に通訳されたとしても結果は同じことだったろう。日本に対する抵抗の歌をそうムザムザとマユ氏の手にかかって、共産主義の、ひいては北の同族への抵抗の歌にすりかえられてはたまるまい。しかもそれを日本人の指揮のもとで歌うなどとは、かなり間の抜けたやつでなければちょっと考えられない。〉

人びとは歌わなかったわけではない。だれもが小さな声で歌っていたのだ。司会者にも指揮棒にも呼応せず、自分たちの歌をのみこむようにして歌っていたのだ。

番組の収録が終わると、バックコーラスをつとめていた女子校の合唱団が紹介され、指導にあたっている先生が舞台に登場した。すると、会場からは大喝采がわいた。

「私」はその大喝采を聞きながら、会場を出た。そして「マユ氏も、この大喝采に追い出されたと感じたろうか、などと想像した。

もうひとつは、たかられる話だ。

ソウルの街を歩いていると、どこかで会ったような人を見かける。「オーイ、オーイ」と、韓国語で話しかけられることもある。

その男は「やい、どうだい」とやってきて、握手を求めた。

どうも見覚えがないが、向こうは「私」を知っているという。

ふたりで喫茶店にはいった。そこでたがいに自己紹介をする。知り合いではないことがわかった。かれの左手がサリドマイド児のようにちいさくなえているのに気づく。そのころから、相手の声がダミ声に変わっていた。

喫茶店をでてから、明洞(ミョンドン)のちいさな飲み屋にはいった。ナクチ(スルメに似たもの)と、唐辛子をまぶした野菜をつまみにしながら、アルマイトのやかんにはいったマッコルリを飲む。いろいろ話を聞かれ、適当に答えているうちに、相手は大阪の社長の息子に呼ばれて、もうすぐ日本に行くんだと話した。

次の日も会って、こんどはメクチュ(麦酒)ホールに行った。大ジョッキをふたつ注文して、飲みはじめる。しばらくたつと、その男は、アメリカ人と英語でなにか話している学生たちのグループに「英語を少しぐらい話せると思って大きな面するな」とからみはじめる。

「私」はそれを何とかひきとめて、「ミアナムニダ(すみません)」を連発しながら、外に出た。

そのあと、もう一軒クラブのようなところに寄った。かなり酔いがまわってきた。すると、かれは「私」ににじり寄ってきて、有無をもいわせぬドスのきいた声で、耳元で「カネをよこしな」とささやいたのだ。

「私」がためらっていると、かれはさらに「トーン ネーナラニッカ」(カネを出せっていってるんだ)と声を強めた。バス代の小銭を残して、有り金をおずおずと差しだすと、かれはそれを握りしめ、自分のポケットにねじこんだ。

「私」が帰ると宣言して、ヨロヨロ立ち上がると、「かれは、私のポケットからかれのポケットに居所をかえたカネで、さっきまでとはうって変ってみみっちそうに支払いを済ませた」。

なぜか恐怖感はなかった。これも国際交流である。

それから1週間後、ミョンドンのサヴォイホテル裏にあるサッポロラーミョン(ラーメン)の店の近くでも、その男と会ったが、軽くいなして相手にしなかった。

数カ月後、退渓路(テゲロ)のバス停近くでも出会ったが、「オオ」と手を挙げただけですれちがった。かれの国際交流は相変わらずつづいているらしい、と「私」は思った。

こんなふうにして、「私」はソウルの日常になじんでいく。

50年前のソウル遊学記──長璋吉『私の朝鮮語小辞典』を読む(1) [われらの時代]

コリタギノレ(尻取り歌)というのがあるらしい。日本でもおなじみのものだ。

支那事変のころというから、1930年代の終わりごろだ。朝鮮の国民学校の子どもたちは、こんな尻取り歌を歌っていたという。

イロハニ コンベトウ

コンベトウは甘い 甘いはお砂糖

お砂糖は白い 白いは雲

雲は速い 速いは汽車

汽車は黒い 黒いは煙

煙はかるい かるいは石油

石油は高い 高いは富士山

富士山は遠い 遠いは東京

東京は偉い 偉いは天皇

天皇は人間 人間は私

思わずどきっとする。

この尻取り歌を紹介した長璋吉は、東京外国語大学の中国語学科を卒業したあと、1968年11月から70年3月まで、朝鮮語(韓国語)を学習するためソウルに遊学した。語学学習の成果を兼ねて、そのときの記録をまとめたのが『私の朝鮮語小辞典』である。

時は朴正煕時代。朴正熙は1961年のクーデターで韓国の実権を握り、1963年から79年まで大統領を務めた。「漢江(ハンガン)の奇跡」と呼ばれる経済成長を実現した。1972年には維新クーデターにより憲法を改正し、より独裁色を強めることになる。政敵、金大中の拉致事件にもかかわるが、1979年に中央情報部(KCIA)部長により暗殺された。

ところで、『私の朝鮮語小辞典』は、ことばの話が中心で、政治はほんのおまけ。だから韓国の政治の話はでてこない。

だいじなのはソウルで暮らしてみることだった。ことばの海に身をひたし、泳ぎはじめること。

おうおうにして悲壮な感じにおちいりそうになる場面を、長璋吉はなにごともユーモアのセンスで受け止めている。それがソウルでくらす秘訣だった。

「私」がソウル近郊のキムポ(金浦)空港に到着したのは1968年11月10日。寒いと予感してたっぷりと着込んできたら、意外や暖かった。

まずは出入国管理局の役人にパスポートを見せ、荷物を受けとって税関にいく。ほんとうは出入国管理局で黄色い紙(在留届申請書)をもらわなくてはいけなかったのだが、役人がそれをくれなかったために、「私」はあとでたっぷり油をしぼられ、罰金を払う羽目になる。

税関では英語で質問されたが、ハングンマル(韓国語)で答える。延世大学で韓国語を勉強するつもりだというと、相手も「ウリマル」(私たちのことば)を勉強してくださってありがとうと答えてくれた。順調なすべりだしだ。

空港のロビーに出ると、さっそくタクシーの運ちゃんにつきまとわれる。出迎えにきてくれた女性を見つけ、タクシーで新世洞(シンダンドン)の旅館に向かう。前回来たときもぼられたが、今回もやっぱりぼられた。

メーターは560ウォンなのに1500ウォンだという。それを何とか1200ウォンに値切った。

「こまかいのがなくて500ウォン札を3枚だすと、かの運ちゃんは札をひっつかんでドアに突進し、コーマッスムニダ(ありがとうございます)の声が私ののろまな耳に達する頃には車のエンジンをかけている素早さだった」

案内してくれた女性を送って外にでると、ひどく寒かった。薄日が陰ると同時にソウルでは熱と冷気が素早く交替することを実感する。

滞在する旅館には、甲乙丙の等級があり、「私」が選んだのは、食事なしで1泊520ウォンの丙種だった。恋の逢瀬に利用している常連もいて、近くの派出所の所長さんも激務のかたわら暇をみてやってくることが、あとでわかった。ドロボーをつかまえた警官が、ドロ助を引っ張り込んで盗品の山分けをしていることもあるという。

大学の近くで下宿を探すつもりでいたけれど、管理人のおばさんがよく面倒をみてくれたので、「私」は東大門の西南1キロにあるこの旅館を下宿に、1年半くらすことになった。3食つき、洗濯と掃除もしてもらって、月1万1000ウォンの契約。

ここを下宿にしている日本からの青年が、自分のほかにふたりいた。ひとりは商社から派遣された留学生、もうひとりは大学入学前で語学勉強中の「チェイルキョッポ(在日僑胞)」。酒癖の悪そうな韓国人の学生もいた。

下宿していたのは学生だけではない。喫茶店の雇われマダム、正体不明で30代半ばの美男子、夜遅く帰ってくる40代男。40代はじめのくずれた感じの女、人相の悪い40代の人相見。それにミス脚線美大会にでるため釜山からやってきたアガッシ(娘さん)。

みんな一癖二癖ありそうな下宿人である。これだけでも「私」の交流範囲は広く深くなりそうだ。

管理人のおばさんを「私」はアジュマ(アジュモニの変型)と呼んでいた。アジュマは50歳くらいで、17歳くらいの女の子とふたりで旅館の仕事をみていた。この旅館の持ち主は医者で、全体としてロの字形の建物は、半分が医院、半分が旅館という複雑な構造をしている。

アジュマは慶尚道の出身で、息子をひとり朝鮮動乱で亡くしている。亭主に死に別れ、2、3年前から、この旅館ではたらくようになった。韓国の状態はチントン(陣痛)だ、といつもいう。自分の願いはどこかで旅館を買って、蔚山(ウルサン)にいる息子といっしょに暮らし、娘を嫁にやることだとか。アジュマは働きづめで、何から何まで人の世話をしていた。

日本からやってきた3人の留学生は、自分が出世したら、アジュマを日本に招待して、ビール風呂にいれてあげる、いや純金風呂だ、牛乳風呂だといって盛り上がったが、このほら話が実現することはなかった。

下宿にはまかないをしてくれるシンモ(お手伝いさん)もいた。全羅道(チョルラド)出身の人が多く、ソウルではなぜか、根性が悪いと偏見をもたれ、嫌われているが、どこの家にもシンモがいて、にぎやかに食事の支度をしている。みんな個性的でたくましく、一筋縄ではいかない。

「私」は地図を頼りにソウルの街を歩き回った。トイレ(ファジャンシル=化粧室)の場所を押さえておくのはだいじだ。

「私」は「パンド(半島)ホテル[現在はロッテホテル]のとデパートのをもっぱら使用し、窮すればどっかのビルに入り込んで無断借用に及んだ」。

探索の結果、「私がソウルで生活するうえに必要な施設は東西に徒歩約1時間半、南北に20分くらいの間に集中していることがわかった。つまり、本屋、映画館、デパート、喫茶店、官庁、国際郵便局、動物園、市場、銀行、行きたくない日本大使館である。

いかんなのは、大学が徒歩圏になく、バスで通わなければならないことだった。このころはまだ地下鉄がなかったのだ。

ソウルの人びとは「むっつりした顔で歩きながら何か思索にふけっているみたいにみえる」。そのせいか、「私」はよく人とぶつかった。同じような顔や服装をしていても、自分は「その呼吸において全く異邦人だ」と思わないわけにはいかなかった。

ソウルでは、教会、歩道橋、なんとか運動、口げんかに手鼻、防共防諜のスローガン、銅像が多かった。それにタバン(喫茶店)。歩き疲れるとタバンにはいる。

タバンは日本の喫茶店のようにせせこましくなく、チマ・チョゴリのマダムがゆるりゆるりと店内を徘徊している。ただし、コーヒーは「木片を煎じでもしたかと思うような味だった」。

「朝のうちから夜遅くまでタバンに客の絶えることはなく、ソウルでの生活にタバンは欠かせないのだ。応接室であり、社交場であり、デイトの場であり、暖を取る場所である」

ソウルはナグネ(旅人、流れ者)の町でもある。

〈夜の11時になってもひとびとはまだ街頭をさまよっている。用事があるでもなく、ゆらゆらと無数の影が商店の照明と自動車のヘッドライトのなかにゆれているさまは異様だ。かばんを持った中学生や高校生の姿も多い。夜学の生徒たちだろうか。〉

「私」は崔仁勲の『広場』という小説を思いだす。そこでは「運命の広場」にナグネたちが、深い喪失感とあてどない希求心をもって集まってくる。

午後10時になるとKBS(韓国放送公社)は、こんな放送をくり返し流してていた。

「チョンソニョンヨロブン(青少年のみなさん)夜も更けました。今みなさんはどこでなにをなさっていますか。まだ用もなく、夜の街を歩きまわったり、友だちと遊んでいる人はいませんか。夜更けの街は、正しく健全に成長すべき青少年のみなさん方にとって、害になることはあっても、ためになることは少しも起こらないでしょう。さあ早く、父母兄弟の待つあたたかい家庭に戻りましょう」

街には銅像がいたるところに立っている。「ソウルにはエグクチサ(愛国志士)も多けりゃ、ウグクチサ(憂国志士)も多い」

銅像のなかでも、いちばん堂々としているのは世宗路の入り口に立つ李舜臣将軍。その足下に置かれた亀甲船は将軍の下駄くらいの大きさで、リアリズムからすれば小さすぎる。

南山には、伊藤博文に天誅を加えた安重根の銅像がすみっこにある。日本人がその写真を撮っていると、背後の植え込みには「たいてい、不敵ともれんびんの笑いともつかぬ薄ら笑いを浮べたじいさん、ばあさんがしゃがみこんで日本人を見つめているだろう」。

バスに乗ってみる。地下鉄はまだできていなかった。バス会社がいくつもあって、同じ路線を走っていたりする。バス料金は10ウォンと20ウォンとがあって、10ウォンのバスは乗るときに車掌に代金を渡す。ごまかしはきかない。乗客はいくらでも押し込むので、「朝夕のラッシュ時などには、あきらかに車体が膨張しており、うしろのバンパーは地面にくっつきそうに垂れ下がり、黒煙をはいてよろめき駈ける」。

20ウォンのバスは観光バス式でラッシュ時を除いて、立ち席が認められていない。立っている人がいると、スンギョン(巡警)のいる交差点で、車掌が「アンジュセヨ、アンジュセヨ(しゃがんで、しゃがんで)」という。客の反応がないと、自分がしゃがみ込んでしまう。

ソウルのバスで腹立たしいのは、乱暴な運転手が多いことだ。腕はいいのだが、ときどき罵声を発する。車掌(チャジャン)は15、16歳くらいの女の子がほとんどで、幼稚園児の上っ張りみたいなものを着用している。乗るときも降りるときも「パリ パリ」(早く早く)が口癖になっている。乗客をせかさないとアジョッシ(運転手のおじさん)の罵声が飛んでくる。しかし、そんな彼女たちも老人にはやさしく、「老人に手を貸して乗せてやったりする」光景もよく見かけた。

食事をしたり、人と話したり、本を読んだり、歩いたりするとき以外、「私」は風景ばかりみてくらした。

「サムソンビルと市庁の間をチョンノ(鍾路)の方へおちる小路から、この広い道路へ風が吹抜けてくると私の胸はふるえた」

大学の裏山の何げない風景。木と冷気と青い空と山の背。

「山の背は空の領域を犯さず、木は空気の領域を犯さず、空気は木の領域を犯さない。それでいて毅然とした一つの調和した風景だ」

そんなソウルの風景に「私」もとけこみたいと願った。最終結果はわかっている。「完全に拒絶された姿だ」。それでも「私」はナグネ(旅人、流れ者)として、しばらくのあいだだけでも、この町をさまよってみたいと思っていた。

橋川文三の日本ファシズム論をめぐって(3) [われらの時代]

昭和維新運動がはじまる。

まず年表で、その動きをふり返っておこう。

大正12(1923)年 関東大震災

大正13(1924)年 アメリカで「排日移民法」が成立

昭和2(1927)年 昭和金融恐慌はじまる

昭和3(1928)年 張作霖爆殺事件

昭和4(1929)年 世界恐慌はじまる

昭和5(1930)年 浜口雄幸首相、狙撃され重傷

昭和6(1931)年 桜会による三月事件、十月事件(クーデター未遂)

満洲事変(9月柳条湖事件)

昭和7(1932)年 血盟団が井上準之助前蔵相を暗殺(2月)

三井財閥総帥、団琢磨暗殺(3月)

五・一五事件(5月、犬養首相射殺)

昭和10(1935)年 相沢事件(陸軍省軍務局長の永田鉄山暗殺)

昭和11(1936)年 二・二六事件

昭和12(1937)年 日中戦争はじまる(7月、盧溝橋事件)

昭和13(1938)年 国家総動員法

橋川文三は昭和維新運動を、大正10(1921)年の朝日平吾による安田善次郎刺殺事件を前段階として、五・一五事件などをへて、昭和11(1936)年の二・二六事件にいたる一連の歴史的な流れとみている。

昭和維新運動の中心をになうファシズム思想家が、あやしい魅力を放つ北一輝だったことはまちがいないだろう。

北と青年将校を結びつけたのは、士官学校を卒業した退役軍人、西田税(みつぐ)だった。とはいえ、北の思想は上級軍人にはほとんど浸透しなかった。「のちに軍部内のいわゆる『皇道派』と『統制派』との対立とよばれるものは、主として北の影響下にあるもの(皇道派)と、しからざるもの(統制派)との対立という側面をもっている」と橋川は書いている。

北の『日本改造法案原理大綱』は青年将校の正義感と冒険心に訴える力をもっていた。一君万民のもと、特権層や財閥を排除して理想の国家をつくりあげ、日本を中心としてアジアの自立を勝ちとるという考え方に、皇道派の青年将校はひきつけられていた。

ただし、天皇にたいする青年将校と北の考え方はまるでちがっていた。北が「天皇機関説」に立っているのにたいし、青年将校にとって天皇は神にほかならなかった。橋川は「北の天皇論には青年将校のいだいたような天皇=現人神の信仰が欠如していた」と指摘している。

とはいえ、青年将校は北の「法案」実現に向けて、二・二六のクーデターへと突っ走る。

クーデターが失敗に終わったあと、日本ではファシズム体制が確立される。「しかしそれは二・二六青年将校たちの意図したものとはまるで逆の体制であったし、いわんや北一輝の夢想したものとは天地のへだたりをもつものであった」と橋川は断じている。

昭和維新運動には、北一輝とは異なる民間右翼の潮流もあった。

権藤成卿はもともと玄洋社に近いアジア主義者である。しかし、大杉栄にも共鳴する一風変わった無政府主義者でもあった。社稷(しゃしょく)を中心とする農村自治共同体を理想とし、「大化の改新」のときのように、気高き者が汚れた権力者を取り除かねばならないと主張していた。

その権藤に共鳴したのが井上日召である。井上は大陸にわたって軍事スパイなどをやったりするなど、デスパレートなアウトロー的経歴をたどった人物だが、かれが同志の青年や青年将校をひきつけたのは、参禅と法華経の味読によって養われた人格的な迫力をもっていたからだ、と橋川は記している。

井上は国家改造に身を捧げるという信念のもと、古内栄司、小沼正、菱沼五郎といった教員・農村青年、さらには四元義隆らの大学生、さらには海軍の藤井斉らと知り合った。

昭和6(1931)年に予定されていた「桜会」(参謀本部ロシア班長、橋本欣五郎を中心とする秘密結社)によるクーデターに加わるつもりでいたところ、それが事前に発覚し、挫折したため、独自に一人一殺をめざすカルト的な小集団、すなわち血盟団を結成した。

こうして昭和7(1932)年には、小沼正が井上準之助を、菱沼五郎が団琢磨を拳銃で射殺する事件を引き起こした。そのとき用いられた拳銃はいずれも最新のブローニング銃で、出所は海軍だった。

同年の五・一五事件も血盟団との関係が深い。間接には権藤成卿、直接には井上日召の影響を受けた海軍の青年将校グループの突出だった。ただし、海軍の中心人物、藤井斉は事件直前の「上海事変」で、飛行中に戦死していた。

この事件に愛郷塾の橘孝三郎が加わったのは、井上日召と知り合ったためでもあるが、あくまでも農本主義者としての立場からである。橘は農民の惨状を無視し、ひたすら都市偏重に走る政党政治に鉄槌を下し、農村共同体に根ざす革命政権を樹立したいと願っていた。橘がめざしていたのは、あくまでも農民の救済である。北一輝のめざす軍事独裁政権には強く反発していた。

五・一五事件の規模は、のちの二・二六事件にくらべ、ずっとちいさい。二・二六では1500人の部隊が動いた。だが、五・一五では、直接事件に加わったのはわずか19人で、内訳は海軍関係が6人、陸軍士官学校関係が12人、血盟団関係が1人だった。ほかに橘孝三郎が率いる愛郷塾の7人が別働隊として加わり、6つの変電所を襲っているが、いずれも失敗している。犬養首相の暗殺だけが際立つ事件だった。

大川周明は五・一五事件で逮捕され、禁固5年の判決を受けている。そのため4年後の二・二六事件にはかかわらなかった。出獄後は東亜経済調査局の最高顧問として、ひろくアジア地域の調査研究を指導したが、「満州事変以後の大川は、日中戦争の不可と対米戦争の愚劣さを思いながら、どちらかといえば失望感のうちに敗戦を迎えたようである」と、橋川は評している。

かつては同じ猶存社に属しながらも、大川周明と北一輝は性格のちがいもあって、次第に疎遠になっていた。その猶存社も大正11(1922)年には解散し、大正14(1925)年以降、大川は北と会うこともなくなり、むしろ軍の上層部とのつながりを深めていった。

大川は明治44(1911)年に東京大学の宗教学科を卒業するが、西洋的教養から次第にアジアないし日本への回帰をたどるようになった。五・一五事件の訊問調書では、「私はインド研究によりて取り留めもなかりし世界人からアジア人となり、列聖伝[歴代天皇伝]によりてアジア人から日本人に復った」と語っている。国家革新運動に加わったのは、日本とアジアを救うためだったという。

大川は昭和6(1931)年のクーデター未遂におわった三月事件や十月事件にかかわっていた。翌年の五・一五事件では、海軍の青年将校に拳銃と資金を提供している。そのころ北一輝や西田税との関係は険悪になっていた。

橋川は、さらに述べている。

〈血盟団と五・一五事件をへて、革新青年将校の急進的傾向がますます強まるにつれ、軍首脳内部にはこの動きに乗ずるものと、これを抑圧しようとするものとがわかれ、激烈な暗闘が底流し始めた。前者の代表は荒木貞夫・真崎甚三郎らであり、後者の中心が……永田鉄山であった。〉

前者は皇道派であり、後者は統制派だといってもよい。

五・一五事件で犬養毅が暗殺されたあと、首相の座についたのは海軍出身の斎藤実であり、さらにその2年後には同じく海軍出身の岡田啓介が首相となった。2代つづけて、海軍出身者が首相になったことが、陸軍内部の皇道派ならびに青年将校に憤激をもたらしていた。

永田を中心とする軍中央は、青年将校の暴走を抑えようとしていた。昭和9(1934)年には「国防の本義と其強化の提唱」なるパンフレットが出され、14万部が各方面に頒布されたが、そのまとめ役が永田だった。

パンフは「たたかいは創造の父、文化の母である」との標語からはじまる。暗に議会主義を否定し、軍による政治主導と経済統制、国家総動員態勢を確立すべしとの考え方が、堂々と示されている。

この陸軍パンフレットは、軍中枢の考え方を示したものだった。とりわけ軍務局長に就任し、このパンフをまとめた永田鉄山は、全陸軍の権力を一手に担う存在だとみられていた。

昭和10(1935)年8月、その永田を、皇道派の相沢三郎中佐が突然、惨殺する事件が発生する。

「軍部革新派内部に暗流としてうずまいた二つの志向──一つは天皇帰一の精神主義によってまず軍部を廓清し、ついで国家を真の『一君万民』体制に改造しようとするものと、一つは高度の総力戦にそなえて、軍の統制を制度と人事によって強化し、その組織的圧力によって国家全体を高度の国防国家に止揚しようとするものとの激突が、相沢事件であったといえよう」と橋川は記している。

相沢事件が、陸軍の皇道派と統制派の対立をさらに激化させたことはまちがいない。皇道派は相沢の大御心に沿うた勇猛な行動をほめたたえた。これにたいし統制派は軍内の統制をいっそう強めていった。その大激突が、ついには昭和11(1936)年の二・二六事件を生むことになる。

昭和維新運動は二・二六事件で終焉を迎えた。そして、二・二六を収拾した軍中央は、軍内部の統制だけではなく、国防国家構想にもとづいて、国民全体の統制、総動員態勢に向かっていくのである。

しかし、日本ファシズムには、さらにもうひとつの大きな潮流があったことも忘れてはならない。その発祥地は満洲だった。

昭和のはじめから関東軍作戦参謀の石原莞爾は、満蒙の権益を確保するためには、日本は戦争を避けることができないと考えていた。

ナショナリズムの高揚を背景に、中国では国家統一に向けての気運が高まっていた。満洲族の故地といっても、実際に当時満洲に住んでいたのは、ほとんどが漢人である。

現地の関東軍は、このまま推移すれば、日本の利権が中国ナショナリズムの波にのみこまれてしまうのではないかという恐怖感をいだいていた。そうなる前に軍事行動をおこし、親日的な傀儡(かいらい)国家をつくることができれば、日本にとって都合のいい経済開発を進めることもできる。関東軍が満洲国の建設を画策した背景には、そういうあせりにもにた認識が影を落としていた。

「[昭和6(1931)年7月の]満州事変は、たんに満州占領(のちに建国方針へと変わったが)の軍事行動であったばかりでなく、軍部の抱いた大規模な国防理念の構想と結びついたものであったという意味で、その後の日本の広義国防、さらに高度国防の思想に重大な影響を与えた」と橋川は記している。

石原莞爾の国防国家論はどのようなものであったか。

「日本は目下の状態においては世界を相手とし、東亜の天地において持久戦争を行い、戦争をもって戦争を養う主義により、長年月の戦争により、よく工業の独立をまっとうし、国力を充実して、次にきたるべき殲滅戦争を迎うるをうべし」と、石原は記している。

橋川によれば、日本が満洲の経営によって生産力を高め、工業生産力の高度化によって持久戦を戦い、超近代兵器によって世界最終戦争(具体的には日米戦争)を戦うというのが、石原の構想だった。そのためには長期の持久戦に備える政治・経済・軍事体制をつくりださなければならない。

石原は日本と満洲国、さらに中華民国を加えた3国が、国防と経済を一体化した東亜連盟を結成することによって、はじめて「最終戦」に勝つことができると考えていた。そのためには、日中戦争は避けなければならなかった。

「こうして、軍部内の革新幕僚と、それに提携した革新官僚とによって、国防国家の『物質的基礎』の形成が計画・立案されたが、はじめにその実施の舞台となったものが、『満洲国』であった」と橋川は概括する。その満洲国の経済運営を中心となって担ったのが岸信介だった。

石原のいだく持久戦の思想に、皇道派の青年将校たちは共感しなかっただろう。かれらは、なによりも天皇への帰一をめざしていたからである。

青年将校の急進的革新運動が二・二六事件によって破綻すると、皇道派は排除され、軍中央の意思が国防国家建設へと一本化すると同時に、国家総動員態勢と経済統制をになう革新官僚の動きも活発化していく。

だが、石原莞爾の壮大な国防論も、その場しのぎの対応をとる軍事官僚によってしりぞけられていく。

けっきょく二・二六事件が昭和維新の最終的帰結だった。

「その後の軍部は、たとえば東条英機によって象徴されるような、戦争も政治もたんに巨大な事務としか考えない思想抜きの軍人たちによって指導されることになる」と橋川はいう。

橋川は日本ファシズムの「矮小性」について、こう述べている。

〈民間右翼の運動が直接政治権力に到達しえなかったことは、イタリア・ドイツと根本的にことなる点である。こうして、いわゆる日本ファシズムは組織的な完成段階を迎えることになる。しかしその指導機関を構成したものは、文官・武官をとわず、結局天皇制下の官僚にほかならなかった。……日本ファシズムのいわゆる「矮小性」はそのことを指している。〉

このあたりの言い回しは丸山眞男風である。

あのころ、「われら」は橋川文三による日本ファシズム論の全体像をつかんでいるわけではなかった。しかし、橋川の論考を断片的にでも読むことによって、教科書に書かれていない日本ファシズムの実相を知ることができたと感じていた。とりわけ、北一輝という異様なファシストの存在に危険な魅力を感じなかったかといえば、うそである。

三島由紀夫は、天皇機関説を堅持する北一輝とは一線をおき、青年将校のえがいた「美しい天皇」に殉じ、松本健一にいわせれば、あの世へと亡命したのだという。

日本赤軍や連合赤軍には、北一輝や青年将校の面影が転倒したかたちで投影されているとみるのは、あまりにもうがちすぎだろうか。

しかし、ぼく自身はそのころ、政治の磁力から遠ざかりつつあった。

橋川文三の日本ファシズム論をめぐって(2) [われらの時代]

橋川文三は1974年にそれまで断想風に記していた日本ファシズム論を統合して、「昭和維新とファッショ的統合の思想」という論考を発表している(『昭和ナショナリズムの諸相』に収録)。

それによると、「シベリア出兵が行なわれ、米騒動が起こった大正7(1918)年ごろを一つのさかいとして、日本人の生活感情もしくは政治心理の中に、ファシズムをうけいれるような徴候がひろがり始めた」のだという。

第一次世界大戦により日本の産業構造は軽工業から重工業にシフトし、多くの戦争成金が生まれていた。だが、同時に貧富の格差が拡大し、物価の高騰が追い打ちをかけ、生活難から自殺者が急増したのもこの時代の特徴である。

米騒動の背景には、投機筋の動きによって、米の値段が急騰したことがある。ただでさえ、物価が上がっているのに、米の値段まで上がったのではたまったものではない。庶民の怒りが爆発した。

富山市などでは、7月に女たちが米屋に押し寄せ、米の安売りを迫った。この米騒動はたちまち全国に広がり、8月半ばには京都や大阪、神戸で暴動が発生し、秋にはいるころまで日本じゅうが騒乱の渦に巻きこまれた。一部では軍隊が出動する騒ぎとなった。

ちょうど、そのころ日本軍はシベリアに出兵していた。ロシア革命が発生し、シベリアに取り残されたチェコの軍団を救出することが名目だった。だが、じつは、革命勃発直後から陸軍参謀本部はシベリアへの勢力拡大をめざしていた。ボリシェヴィキに反対するロシアの軍人たちにバイカル湖以東のシベリアを占領させ、かれらがそこに自治国をつくるのを日本が助けるというのが陸軍の構想だった。

そのためシベリア出兵は長引き、その最中に日本国内で大衆暴動が発生したのである。時の寺内正毅内閣は驚愕した。右翼団体も危機感をいだいた。ロシア革命がおきただけではなく、日本国内でも米騒動のような暴動が発生したのである。

橋川はこう書いている。

〈大まかにいって、明治以来の右翼的国家主義団体は、主として対外強硬、もしくは大陸進出を強調する大アジア主義の経綸を唱えるものが多く、日本国家そのものの在り方に根本的疑惑を注ぎ、その改革をめざすという発想はまれであった。しかし、大正デモクラシーが政治における民衆の進出を背景にして展開し、その民衆が直接にそのさまざまな欲望を民衆運動の形で主張するようになったばかりか、生活上の具体的不満を米騒動として爆発させるにいたって、右翼的国家主義者の眼も対外進出というより、むしろ国内政治の側面に注がれるようになった。〉

中国革命に挫折した北一輝が、上海で記した『日本改造法案大綱』をいだいて、日本に帰国したのは、ちょうどそのころ大正8(1919)年のことである。

さらに、大正10(1921)年9月28日、31歳の朝日平吾による安田善次郎刺殺事件がおこった。それから、わずかひと月ほどあとに、今度はこの事件に刺激を受けた18歳の大塚駅転轍手、中岡艮市(こんいち)が東京駅改札口で原敬首相を暗殺するのである。

大正デモクラシーの時代はいきなり暗転する。

安田財閥の総帥、安田善次郎を刺殺した朝日平吾は、みずからもその場で自決したが、斬奸状と「死の叫び声」と称するアピールを残していた。

内田良平や北一輝などに送られた斬奸状には、「君側〔元老、政治家、華族、顕官〕の奸を浄め、奸富〔富を貪る大富豪〕を誅するは日本国隆盛のための手段であり、国民大多数の幸福であるとともに、真性の日本人たるわれら当然の要求であり権利である」といった内容が書かれていた。

もうひとつの「死の叫び声」には次のことばが書きなぐられていた。

〈黙々のうちにただ刺せ、ただ突け、ただ斬れ、ただ放て。しかして同志のあいだに往来の要なし。一名にて一命を葬れば足る。……ゆめゆめ利をとるな、名を好むな。ただ死ね。ただ眠れ。かならず賢をとるな、大愚をとり、大愚を習え。〉

橋川は「朝日は当時〔米騒動前後から〕かなり急速に進展しつつあった大衆化状況の中から生まれた、ラジカルな行動者であった」と評している。朝日平吾は不遇で生半可なインテリにすぎなかった。しかし、かれの死を賭した叫びが、次々と連鎖を引き起こして、明治国家の安定した秩序を揺るがせていくことになるのである。

橋川はこうしたテロリズムの発生に、昭和ファシズムの徴候をとらえている。

国家革新運動の方向が左右にはっきりと分化してくるのは大正後期のことだと橋川は記している。

たとえば大正7(1918)年に結成された満川亀太郎を世話人とする「老壮会」は、第一次世界大戦後の日本について話しあう集まりだったが、そのメンバーは右左を問わず、年齢、階級の制限もなく、軍人や学者も含まれていた。もっとも、どちらかというと進歩派陣営とは一線を画し、「その大多数の傾向は、やはり国家主義ないしアジア主義に傾いていた」と橋川はいう。

しかし、「老壮会」は左右の意見がまとまらず、混沌としたなかで、大正10(1927)年ごろには自然消滅状態となった。だが、そのなかから大正8(1925)年に「猶存社(ゆうそんしゃ)」という団体が生まれた。そして、この猶存社こそ日本ファシズム運動を切り開く集団となっていくのである。

左翼の社会主義者は、国体や天皇を迷信とみなし、これを排除して、無階級社会ユートピアをめざそうとしていた。これにたいし、猶存社系統のメンバーはこれとは反対の考えをもっていた。

橋川はいう。

〈大まかにいってこの系統の人々は社会主義とくに共産主義的発想に鋭く反撥し、むしろ日本の伝統の核心とみなされた「国体」の擁護に立脚しつつ国家を改造しようとした。その意味で日本主義ないし民族主義にもとづく革新派とみることができる。いいかえれば、この思想系統においては、革新の原理はたえず国体、もしくはそのシンボルとしての天皇へと回帰する点において共通している。〉

猶存社の中心を担ったのが、上海から帰国した北一輝である。橋川は北こそが日本ファシズムの「正統」だと論じている。

「北が上海からもちかえった『日本改造法案原理大綱』こそ、猶存社の精神となり、のちに昭和維新運動のバイブルとみられることになったものである」

この国家改造の「大綱」は、北による天皇の独自の位置づけをベースにしていた。

橋川はいう。

〈北の天皇論は、明治憲法の正統的解釈とされてきた天皇と国民の関係──主権者天皇の統治対象としての国民の関係(=天皇の国民)を転倒し、天皇を「国家の一分子」としてとらえ(=国民の天皇)、国民は天皇とともに国家の最高機関を形成すると考えるものであった。……要するに北は、一面においては天皇=現人神という神権説的俗信から天皇を解放し、他面では国民を、アプリオリに「忠義」を義務づけられた「臣民」から解放している。いずれにせよ、それは「国体論」の全面的な否定の上に構想された日本国家論であり、当時の国家権力にとっては許すべからざる異端邪説であった。〉

北は国民の総代表としての天皇のもとで、国家改造をおこなうと宣言するのだ。華族制度は廃止、枢密顧問官も罷免し、代わりに天皇を補佐する顧問院を設ける。現行の貴族院と衆議院は解散し、停会とする。3年間の戒厳令を布き、その間に新憲法を定める。当面は国家改造内閣(軍事政権)を樹立する。

天皇が宣布することになる国家改造の中身は多岐にわたっていた。

男子普通選挙権にもとづく衆議院と、選ばれた勲功者による審議院を設ける(貴族院は廃止する)。

国民の自由を奪っている治安警察法、新聞紙条例、出版法などは廃止する。

私有財産の限度を10万円[現在の感覚では3億円程度]とし、超過分は国家に納付する。

私有地の限度を10万円とし、限度以上の土地は国に納付し、国は納付された土地を、土地をもたない農業者に貸し付ける。

都市の土地は市有制とし、市はその代償として、土地所有者に市債を交付する。

個人所有の企業は、資本金で1000万円[現在の感覚では300億円程度]を限度とし、それ以上の資本金を有する個人企業は国営とする。

国家は銀行省、航海省、農業省、工業省、鉄道省により大規模企業を経営し、その利得を国民の生活保障にあてる。

労働者の権利を保護する。ストライキ権を認め、賃金は自由契約とし、一律平等とはしない。労働時間は1日8時間とし、労働者に経営参加権を認め、企業純益の半分を労働者に還元する。

国は児童の権利を保護し、6歳から16歳まで国民教育の権利を与える。英語の授業をやめ、エスペラントを第2外国語とする。月謝、教科書、給食は無料とする。生徒に無用な画一的服装を強要しない。

女性の人権保護。現行の姦通罪を廃止し、男子の姦通を罰することを第一とする。

国民の人権を擁護し、これを侵害する官吏は半年以上3年以下の体罰を課す。

朝鮮を日本の属邦、植民地とせず、帝国の平等・自由なる一行政区とする。

徴兵制を維持する。国家は開戦の積極的権利を有するものとする。

などなど。

これをみると、ウルトラ右翼としての北一輝のイメージはかなり覆るのではないだろうか。とはいえ、北はけっして社会民主主義者ではない。かれは第一に天皇主義者であり、国家と社会は一体だとみなしている。社会主義が建前としていた平等主義にはくみせず、あくまでも行き過ぎたブルジョア的私権を制限すればよいという立場をとっていた。

しかし、強調しなければならないのは、北には、国家主義とアジア主義が濃厚だったということである。大正の終わりごろ、かれは日本が日本海、朝鮮、中国の安全を確保するために、積極的に開戦権を行使すべきだと考えていた。さらに、日本は戦争を通じて、極東シベリアを領有し、インドの独立を助け、中国を保全し、南方領土、オーストラリアを取得しなければならないという。

北がめざしていたのは、中国の自立、インドの独立はいうまでもなく、シベリア、オーストラリアを含む「アジア」の回復だった。日本が積極的に戦うべき相手はイギリスとロシアだという信念がここから生まれている。そのいっぽうで、北はアメリカとは戦うべきではないという考え方をもっていた。

こうした北の考え方に青年将校たちはひかれていったのである。

しかし、いっぽうで北一輝の考え方に強く反撥する、別の日本ファシズムの潮流も存在した。

権藤成卿や井上日召は北とはまるで考え方がちがっていた。農本主義者の橘孝三郎は、北の政治綱領が実現されれば、日本は根底からぶちこわされてしまうと思っていた。そして軍の主流派(統制派)は、こうした民間ファシズム思潮が軍の内部に浸透している状況を危険なものととらえていた。

こうしたさまざまのグループの思惑が交錯するなか、さまざまな事件が噴出し、ついには帝国全体が戦争に巻きこまれていくというのが、日本ファシズムの大まかな流れである。

そのことを橋川の論考に沿って、事件の順にもう少しふり返ってみよう。

橋川文三の日本ファシズム論をめぐって(1) [われらの時代]

早稲田大学雄弁会にはいっていたころ、全関東学生雄弁連盟(略称、全関)という団体があり、雄弁会の全関幹事をつとめたことがある。1969年か70年のことではなかったろうか。

全関の最大イベントは、関東地区のいくつかの大学弁論部に所属する学生が集まって、弁論大会を催すことだった。しかし、あのころ、どこかの講堂で大規模な弁論大会を開いた覚えはなく、新宿や渋谷の街頭に立って、学生たちが沖縄問題などについて訴えるのが全関のイベントになっていた。

人前で話すのが苦手なぼくは、弁士としてはまったくさまにならなかった。たぶん、わけのわからないことを、もごもごと恥ずかしそうに話して、みんなにあきれられていたのだろう。

しかし、全関幹事を担当してよかったのは、さまざまな大学の弁論部のメンバーと知りあえたことである。当時、全関の委員長は青山大学の学生だった。かれの誘いで、バリケード封鎖された青学構内を訪れたことが記憶に残っている。

印象深いのは1970年の拓殖大学闘争を闘った拓大雄弁会の連中だった。かれらは中曽根康弘が総長をつとめる右翼色のつよい大学のなかで、民主化を求めて闘っていた。ぼくも拓大構内にはいったし、いっしょに三里塚闘争の支援におもむいたこともある。

あのころの雄弁会は、少なくともぼくにとっては、弁論より闘争だった。そうした雰囲気は、たぶんどこの大学の弁論部にもただよっていた。重信房子が一時、明治大学雄弁部に属していたことをみても、季節は明らかに闘いに傾いていたのだ。

とはいえ、ぼくなどは、けっきょく流されるまま、周辺をうろうろしていただけである。傍観者といわれても仕方ない。

政治活動にはまるで向いていなかった。かといって、研究者になれるほどの頭もなかった。ぼくがこだわっていたのは、雄弁会のなかで、現代社会研究会(現社研)と名づけた研究会をつづけることくらいで、あのころは江上寿美雄君や川村晃司君、岩橋明時君などと『ドイツ・イデオロギー』などを読んだりしていた。

70年11月8日の早稲田祭に参加したことを覚えている。たしか、テーマは「民族問題」だったが、意見はまとまらず、みんな好き好きに話していた。

全関の関係もあって、当時は早稲田の雄弁会と慶応の弁論部との交流が盛んだった。早慶の弁論大会を開いたこともあったのではないか。

この年11月21日の三田祭で、慶応の弁論部は、たしか日本社会論をめぐってティーチインを開くことになっており、これに早稲田の雄弁会のメンバーも何人か呼ばれることになった。

それに先立ち、本郷の更新館で打ち合わせの会があり、慶応からは中村稔君と手嶋龍一君など、早稲田からはぼくと江上寿美雄君、里見脩君、田畑正雄君などが参加した。

このときは60年安保や戦後民主主義をめぐる議論もおこなわれたが、慶応の人たちは神島二郎や橋川文三をよく読んでおり、日本人の戦争体験をどうとらえるかが話題になった。

手嶋君は、この年、日中学生友好会で訪中しており、文化大革命のことを話してくれた。佐藤政権批判とマルクス一本槍だったぼくが、日本人と戦争、中国の現状などについても興味をもつようになったのは、慶応の弁論部とのつきあいによるところが大きいのである。

三田祭のティーチインは中途半端なおしゃべりに終始し、けっして成功とはいえなかった。

ショックを受けたのは、その直後の11月25日に三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊駐屯地で割腹自殺したことだ。11月13日に雄弁会の早坂敏明君と東武百貨店で開かれていた三島由紀夫展をいっしょに見にいったばかりだったので、ショックはなおさらだった。

そのころから、ぼくはマルクスの『資本論』を読むかたわら、日本ファシズム(とりわけ北一輝)や日中関係にも興味をもつようになり、神島二郎や橋川文三、村上一郎、藤田省三、竹内好などの本を断片的に読みはじめた。だが、それはしょせん付け焼き刃にすぎず、内容の理解をともなわないムード的な読書にすぎなかった。

実際はといえば、これから何をしたらいいかわからないまま、怠惰にぶらぶらと毎日をすごし、雄弁会の後輩からうっとうしがられ、部室にもだんだん顔を出しづらくなりはじめていたのである。

1971年4月には、5年目の大学生活を迎え、大学中退の思いもちらほらと頭をよぎるようになった。しかし、いなかに帰って父親の衣料品店を継ぐのはためらわれ、せめてもう少し東京にいたいと思っていた。

できれば、どこかいい会社に就職しようというのではなかった。いずれ店の商売を継ぐのだから、就職のことはまるで考えていなかった。まもなく、あわただしい日常がやってくるのはわかっていた。しかし、その前に、もう少しだけ本を読んで考える時間がほしかったのである。

橋川文三の諸論考はそんなとき、ぼくのなかにすべりこんできた。

三島自決直後の松岡英夫との対談で、橋川文三はその死について、三島にはナルシシズムがあり、「錯乱の美学」、「残酷な死にざま」へのあこがれのようなものがあったと指摘しながら、「それにしてもなんだか腹が立ちますね」と語っていた(『毎日新聞』)。

その4年前、橋川は文藝春秋から刊行された「現代日本文学館」シリーズの『三島由紀夫』の作品解説として、「三島由紀夫伝」なるものを書いている。

三島が「ファシズム」に傾倒する「危険な」作家だという見方に反駁して、橋川は次のように論じていた。

〈三島はファシズムの魅力とその芸術上の危険とを、いかなる学者先生よりも深く洞察した作家である。ファシズムの下においては、三島の習得したあらゆる芸術=技術が無用となることを、彼はほとんど死を賭して体験した一人であるかもしれない。〉

橋川の言いたいことは、すっきりとはわからない。それはぼくがかれの代表作『日本浪曼派批判序説』を読んでいないためかもしれない。三島は日本浪曼派の影響を受けて、若くして作家になった。だが、その無残さを何よりも知っていたはずである、と理解すべきなのか。

さらに、三島のファシズムへの傾倒がポーズにすぎず、それが本心ではないことを三島はだれよりも自覚していたはずだ、と橋川は考えていたのだろうか。三島にはどこまでも現実に耐えつづけて文学を追究しづづけてほしかったという気持ちが、自死の直後の対談で「それにしてもなんだか腹が立ちますね」という発言になってあらわれたのだろうか。

「ファシズムの魅力」という言い方を橋川はしている。ファシズムには魅力があったという。ついには日本を戦争に導くことになったその魅力、あるいは磁力について、橋川は考えつづけたといえるかもしれない。

いったい、あれは何だったのか。それは戦後の民主主義時代に逆行する思考だった。しかし、ファシズムの魅力の正体に迫ることなしには、そこから抜けだす道もさぐれないのではないかと橋川が思ったとしても不思議ではなかった。

ぼくの手もとにはいま橋川文三の没後に編集された『昭和ナショナリズムの諸相』という本が置かれている。この本には単行本や全集に収録されていない論文も収録されており、編集と解説を担当した筒井清忠によると、本書は「ナショナリズムにかかわる多くの論点をあらためて考え直すための、そして現代ナショナリズム論の混迷からの脱出するための宝庫」だという。

すでに何もかも朦朧の境地に近いぼくが、大学生のころ橋川のどの本を読んだかは判然としない。図書館で1964年刊の『歴史と体験』を読んだのはたしかだ。この本には、戦前の知識人がいかにしてマルクス主義から離脱し、日本的土壌のなかに「転向」していったかが描かれていたはずだ。そして、それと入れ替わるようにして出てくるのが、文学的には日本浪曼派であり、政治的には超国家主義(ウルトラ・ナショナリズム)、すなわちファシズムだった、ということではなかったか。

いずれにせよ、あのころ橋川を読んだといっても、ただ読んだというだけで、その全体像を理解したわけではなかった。それに橋川自身も体系的な日本ファシズム論を残しているわけではなかった。出版社の求めに応じて次々と発表される論考は、果てなき挑戦の蓄積にほかならず、そのほんのひとかけらを、「われら」は知ったにすぎなかった。そして、その後の流される日々において、ぼくのなかで橋川の仕事は、遙かな記憶の片隅に押しやられていったのである。

あのころから遠く離れたいまになって、『昭和ナショナリズムの諸相』をベースにしながら、橋川文三の残した日本ファシズム論をもう一度概観してみようと思うのは、懐古趣味にとどまらない。何だか、実感として、ふたたびファシズムの季節がやってきそうな気配を感ずるからである。

最初に、はたして日本にファシズムがあったのかという問題がある。

日本にファシズムはなかったと主張する人は、日本にはナチスのような大衆政党はなく、ヒトラーのようなカリスマ的指導者もおらず、大衆による熱狂的な体制支持もなく、いっぽう戦争中でも国会選挙がおこなわれていたという。

しかし、ケネス・ルオフはこう書いている(拙訳『紀元二千六百年』、朝日選書)。

〈政治的にみれば、1940年の日本は、自由民主主義陣営の代表といえる米国や英国よりも、ずっとナチス・ドイツやファシスト・イタリアと共通性をもっていた。……国会は政治的機能を果たしつづけていたものの、そのころ日本のエリートは、日本には自由民主主義は合わないと主張するようになっていた。官民を問わず、日本人はユートピア的なやり方で国家を強化しようとしていた。その方法は、国家と国民を一体化しようとするもので、自由民主主義的というより、ずっと当時のイタリアやドイツのやり方と近かった。1930年代にドイツやイタリアの大物たちが、うらやましく感じたのは、日本には国民を隅々まで有機的に統合しうる、皇室を中心とする祖国崇拝がみられたことである。〉

これは、ほぼ納得できる見方だろう。

同じファシズムでも、イタリアとドイツ、日本ではその特質が異なることはまちがいない。それでも1930年代から40年代前半にかけてあらわれた日本の政治体制の特徴をファシズムと規定してもよいのではないか。それは国家主義的、軍事主義的、侵略的・抑圧的な体制だった。

丸山眞男はこうしたファシズムを超国家主義と名づけた。あえて日本の場合をファシズムといわず超国家主義と呼んだのは、どこかで日本のファシズムをドイツのファシズムと比較する(見下す)心理がはたらいていたのかもしれない。

丸山眞男の弟子である橋川文三の場合は、「昭和超国家主義」と呼んだり、「日本ファシズム」と呼んだり、概念の揺らぎがみられる。だが、日本ファシズムの研究にたいする橋川の姿勢は一貫しており、丸山のように日本の「超国家主義」を外在的に分析し、批判するのではなく、あくまでもそれを内在的に理解し、克服することをめざしていた。

丸山眞男は日本のファシズム(超国家主義[ウルトラ・ナショナリズム])の特質を、天皇制原理と家族主義、農本主義、大アジア主義に求め、これがドイツ、イタリアのファシズムとのちがいだと論じた。これにたいし、橋川は「昭和超国家主義の諸相」で、丸山の挙げているこうした特質は、明治国家のイデオロギーにちがいないが、それを極端化したものととらえただけでは、超国家主義、すなわち、日本ファシズムの実態を把握できないだろうと批判していた。

丸山の類型的・政治学的把握にたいし、橋川がもちだしたのは、あくまでも事件的・思想的な把握だった。

その事件はテロリズムからはじまっていた。だが、それはテロだけでは終わらない。原初のテロは集団的な昭和維新運動を呼びさまし、さらにその動きを圧殺した軍部・官僚による国防国家構想を生みだしていく。こうして、日本ファシズムが完成するとともに、総動員体制がはじまるのである。こうした屈折した歴史的な流れを、橋川は最初に思いえがいている。

それにしても、ファシズムの「魅力」とはいったい何だろう。次は橋川の諸論考に触れながら、その中心に踏みこんでみることにしよう。

ソ連時代の消費生活(3)──オックスフォード版論集『消費の歴史』から [われらの時代]

第二次世界大戦後、西側製品の入り口となったのは東欧圏だった。そして、ソ連には西欧風の東欧製品がはいってきた。これは東欧を「ソヴィエト化」することにたいする反作用にほかならなかった、とシーラ・フィッツパトリックは書いている。

東欧では、制度面においても、社会・文化面においても、実際にソヴィエト化が進行した。地元の資本家や貴族は、贅沢にふけっているとして、財産接収の憂き目に遭った。ソ連発足当初にみられた農業集団化やプロレタリアート意識の注入もおこなわれた。豊かな将来がやってくるとの宣伝もくり広げられた。

ソ連式建築様式の新しいデパートなどでは「社会主義的交易」が展開されたが、東欧では社会主義計画経済がソ連と同じように、物資の不足を生みだした。そして、物資の不足は、人びとのあいだに、物資を探し集める行動をもたらすことになる。

共産主義は東欧に「くすんだ」生活様式をもたらし、その雰囲気は日常使う製品全体にも及んだ、とフィッツパトリックは論じている。とはいえ、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア、東ドイツでは、「社会主義モダン」とでもいうべきそれなりの近代化が進み、チェコの家具やポーランドの化粧品がソ連では人気を博していた。西側製品はあこがれの的ではあったものの、東ヨーロッパの市民は東ドイツ製のシュワルベのようなブランド品に誇りをもっていなかったわけではない。

政府の言い回しによれば、消費財はもちろん、新しいデパートもアパートも、それらは国家から人民への贈り物だった。しかし、この贈り物が安物で見かけ倒しだったことが不満を生むことになった。

ロシアではソヴィエト式秩序は、たとえ不満をもたらすものだったとしても、それは自分たちの秩序だった。ところが、東欧ではそうではなかった。東欧では、個を求める強い思いが広がり、体制批判(反ソ感情)の基音を形づくっていった、とフィッツパトリックは書いている。

都会のポーランド人は、たとえ国の所有であれ、自分たちのアパートを国家権力から遮断された一種の聖域とみなすようになった。そして、その一室を公認のデザイナーがキッシュとみなすもの、権力側がブルジョワ的とみなすもので埋めるようになった。

チェコ人は機会あるごとに、終末のコテージ(チャタ)に逃避するようになった。当局も1968年には安全上の理由もあってそれを奨励したし、1980年代はじめには、プラハの家庭の3分の1が自分たち自身のチャタを所有するようになっていた。

西側の観察者は、とりわけインテリの抵抗運動に注目していた。ルーマニアに着目していた研究者はこう述べている。「消費することはみずからを社会主義から引き離すアイデンティティになっていた。消費対象を見つけることは、きわめて不人気な体制にたいして、みずからの個性を打ち立てるための一手段だったのである」

フィッツパトリックは、さらにこう論じる。

1989年から91年にかけ共産主義体制が崩壊すると、西側の商品が突如として流れ込んできた。それは長く待ち望んでいたものの手が届かなかったものである。東ベルリンの人びとは群れをなして壁を越え、西側の財を買いあさった。ソ連では、キオスクが西側の酒やソーセージ、革ジャン、ブーツ、宝石、チョコレート、菓子などを売るようになった。

最初の反応は、何でもかでも買って、家に持ち帰ることだった。だが、それが落ち着くと、いささか複雑な反応が生じてきた。

ソ連と東欧をまたがる体制が崩壊したことで、知識人たちは、これによって人びとは社会主義が否定していた「普通の」生活を送ることができると論じていた。そのなかには、人びとが、禁止されていた財をもつことができるということも含まれていた。

あるアメリカ人研究者の報告によると、ハンガリー人は「アメリカのキッチン」と「贅沢なバスルーム」を西側の一般的な生活様式のひとつととらえ、自分たちもそれをとりいれたいと思っていた。だが、多くの人にとって、それらはまだ高嶺の花だった。

さらにロシアでは、隣人がそれを手に入れているのに、自分たちはとても無理な状況が生じていた。つまり、社会主義の崩壊によって、「新ロシア人」と呼ばれる新たな富裕層が生まれたのだ。かれらは豪勢なヴィラを建て、高価な革のジャケットや金の鎖を身につけ、米軍服を着た物騒なボディガードに守られていた。

西側の商品が何から何まですばらしかったわけではない。オランダのトマトは、モスクワの市場から地元産トマトを消してしまった。モスクワっ子は、最初傷のないトマトの美しさにうっとりしたものの、次第にその味のなさにがっかりするようになった。

ソ連時代は、外国品は混ぜ物をして売られていることが多かった。外国の酒も、本物はボトルに貼られている美しいラベルだけで、中身は怪しかった。

しかし、西側の商品のパラダイスも、しばらくするうちに疑惑を生み落とすことになる。ロシアの消費者は、ふたたびより信頼のおける「自分たちの」製品を求めるようになった。

水増しやインチキといった問題は、東欧ではさほどおきなかったが、幻滅が生じたのは同じである。離れていると、あれほど魅力的にみえた西側の製品が、近くで見ると、その魔法がはがれていった。

さらに、それまでの生活とその目標が失われたことにともなう屈辱もあった。「東ドイツの人びとは一生懸命節約して、バタバタ走るトラバントを手に入れようとしてきた。そこにやってきたのが、スムースに走るメルセデスだ。そんな社会がやってきたおかげで、自分たちのこれまでの生き方や夢や目標もお笑いぐさになってしまった」。

ソ連の反対派、ウラジミール・ブコウスキーも同じようなことを書いている。ブコウスキーは20年前にグラーグ(強制収容所)を出て、ソ連から亡命した。「収容所の宝物のはいったバッグをもってチューリッヒの空港に降り立った。そのとき私がうちのめされたのは、何世代もの受刑者が何年もかかってためこんだ私の値打ちもの、懐中ナイフ、かみそり、本がたちまち目の前でがらくたになったことだ」。

こうした品物を獲得するために、ブコウスキーはソヴィエトじゅう、とりわけグラーク内をさがしまわったが、そうしたスキルがかれのアイデンティティともなっていた。「そして、いまやこうした経験、獲得物は一瞬にして雲散霧消してしまったのだ」

1990年代の終わりに旧東側ブロックでは、西側と直面することで消えてしまった「自分たちの」品物のよさを再確認して、それを復元しようという動きがでてくる。これは一種のオスタルギー、すなわち東側へのノスタルジーだったかもしれない、とフィッツパトリックは書いている。

愛着のあるブランドは忘れられなかった。「キャッチワードを交わすだけで、昔、東ドイツで暮らしていたことがたがいに確認できる。『マルチマックスのドリルを覚えてる?』それが楽しい会話のきっかけになるのだ」

1990年代、ロシアでは『懐かしいアパート』というテレビの長寿番組が放送されていた。ここでは司会者とスタジオの参加者が、社会主義時代の品物を回想する。ソーセージとか、甘いものとか、お店とか、虎柄のじゅうたんとか、歌謡曲とか、新しくできた建物とか、通りとかいうふうに。

テレビ局のウェブサイトにはこう紹介されている。「このアパートにやってくる人たちは、半世紀におよぶ普通の歴史を思い出すだけではなく、それを追体験しているのです」。『懐かしいアパート』は、民衆の記憶を引きだすものであり、そこでの会話はきさくで率直なものだった。

ウォルフガング・ベッカーは2003年に大ヒット映画『グッバイ・レーニン』を生みだした。作品では、ハンガリーのグローブスのエンドウ豆、モチャフィックス・ゴールトのコーヒー、スピーの洗剤など、東側ブロックの製品が並べられ、懐旧の念を誘ったものである。

それは「昔はみんな素朴に暮らしていた」というだけではすまなかった。昔の東側へのノスタルジーは、それ自体が売り物だったのである。ソ連軍の毛皮帽はベルリンのチェックポイント・チャーリーで売られていた。東ドイツで大衆車として開発された低品質でプラスチック製のトラバントは、「ビンテージ」車として珍重されていた。東ドイツでよく遊ばれていたボードゲームは、ドイツでも人気を博した。東ドイツブランドはレトロ・ファッションだったのである。東ドイツと旧ソ連の生活を紹介する博物館もできた。ソ連風の装飾で、ソ連式のメニューを備えたレストランも登場した。

かつて社会主義はふんだんに財を供給しようと宣言したものである。そのとき、財は資本主義のフェティシズムから切り離され、たいして重要なものではなくなるはずだった。だが、そうは問屋が卸さなかった。実際には、財は過小であり、重要なものだったのである。

その後、社会主義の財は古き生活とともに消え、西側の財の洪水のなかに水没してしまった。それは社会主義の財の無用さを論証するかのようだった。

そして、いまや古い財が戻ってきた。オスタルギー、すなわち東側へのノスタルジーの風に乗り、いくぶん資本主義流に、ごちゃごちゃしたかたちで。

ソ連と東欧の共産主義崩壊を受けて、人びとは、けっきょく社会主義とは何であり、何をもたらそうとしていたのかを理解するために格闘している。けっきょく、かつての「現存社会主義」の課題は、国家の機能として財を配ることだけではなく、意外かもしれないが、財をもつことでもあった、とフィッツパトリックは論じている。