定義の問題──ケインズ素人の読み方(3) [経済学]

雇用量は有効需要によって決まるから、重要なのは総需要関数である。そして、需要は消費と投資からなる。

ケインズはそこで、消費と投資の分析にはいるのだが、その前に、少し横道にそれて、経済システムの構造に関するいくつかの視点をあらかじめ提示する。

一つは単位の問題、次に期待の役割、そして所得の定義である。

まず単位の問題について。

ケインズはマーシャルやピグーの提起した国民配当、実物資本ストック、一般物価水準といった概念を批判するところからはじめる。

国民配当は年間に国民に配当された富をあらわすものだが、それは「不均質な物のごたまぜでしかなく、厳密には計測もできない」と、ケインズは断言する。

実物資本ストックも計測できない。なぜなら、「その期に生産された新しい設備と、摩損によって消えた古い設備とを定量的に比較する基準」がないからだ。

さらに一般物価水準という概念もあいまいで、厳密な分析には適当でない、とケインズはいう。

もっとも現在では、国民総所得(国民総所得)や資本ストック、消費者物価指数などの統計も整備されて、経済の現況が把握しやすくなっている。しかし、1930年代のケインズにとっては、少なくとも当時のそうした概念は厳密さを欠く「判じ物」で、歴史的、社会的な興味を惹くことはあっても、とても経済学的には用いられないものだった。

これに対抗して、雇用経済を考えるさいに、信頼すべき単位としてケインズが持ちだすのが労働単位である。雇用量を計る単位が労働単位で、各労働単位には貨幣賃金(賃金単位)が支払われる。そして、その労働単位は均質だと想定されている。つまり、実際の労働は質や量にちがいがあったとしても、それは単純な労働単位に還元できるというわけだ。

経済全体の動きは、賃金単位と労働単位の二つの基本単位さえあれば把握できるというのがケインズの主張である。

そのことがどういう意味をもつのか。正直言ってよくわからない。だが、すくなくともケインズの考え方は伝わってくる。それは失業や貧困は、状況としてではなく、構造の問題としてとらえなければならないということである。

さらに、ケインズは経済が期待によって動いていることを強調する。期待する主体は企業家である。考えてみれば、経済における期待も構造的といるだろう。企業活動を否定する社会主義においては、計画はあっても期待はないからである。

企業家は消費者の需要を満たすことを目的に生産をおこなうが、そのさい、消費者がいくら支払う用意があるかを予想(期待)して、商品の生産を決定しなければならない。

企業家は短期的には現在の設備を利用したうえでの期待価格を設定し、長期的には新たな設備を導入したさいの収益を期待することになる。しかし、日々の生産は短期期待で決まるといってよいだろう。そして、雇用量はこうした期待によって左右されることになる。

期待は、良い方向、悪い方向へと変化しうるが、それが雇用に影響をもたらすまでには、かなりの時間がかかる。また期待の状態がかなりの時間つづく場合には、長期雇用が生まれる。期待がよい方向に変化すれば、雇用水準はだんだん高まり、頂点に達し、少し下がって新しい長期水準に達する。

期待の状態はたえず変化する。生産と雇用は一般に企業家の短期期待で決まり、実際の結果をみてだんだん変えられていく。とはいえ、長期期待の場合は、実現した結果にもとづいて、しょっちゅう変えるわけにはいかない。

いずれにせよ、経済的な期待(予想)を抜きにしては、資本主義の持続はありえないことをケインズは示した。

さらにケインズは所得、貯蓄、投資を定義する。

ケインズがモデルとして想定するのは、企業部門と家計部門からなる閉じられた経済システムである。

ざっくりいうと、企業の所得、すなわち粗利潤は、商品の売り上げから原価を引いたものだ。原価が売り上げを上回る場合は、マイナスになるが、たいていそれはプラスになる。原価のなかには要素費用(労賃や人件費など)と使用費用(原料費や設備消耗費など)が含まれる。

逆にいえば、企業の生産物の価値は、要素費用と使用費用、ならびに利潤の総計として実現されることになる。これがすなわち商品の売上収入となる。

一般に商品の売上収入が増加するにともない、使用費用は増加する。そして、期間を区切って商品が売られたあとには、運転資本と製品在庫が残るかたちとなる。

ケインズの規定はもっと細かくてややこしいいのだが、いずれにせよ、企業はその所得が最大になるように活動する。そして、国民所得は企業所得と家計所得の総計からなる。これが生産物の価値だといってよい。

言い換えれば、こうだ。

所得=売上収入−使用費用

=要素費用+利潤

=家計所得+企業所得

さらに、ここから

所得=消費+投資

という図式が想定できる。

企業による生産には、消費と投資が対応する。企業によってつくられた商品は家計によって消費される。いっぽう、企業も生産のために投資をおこなわなければならない。

つけ加えておくと、ケインズが想定しているのは、資本家対労働者の階級対立構図ではなく、企業と家計という社会構図である。企業家あるいは事業者という存在は否定されておらず、時にそれは資本家と重なることもある。

創業者としての企業家はともかく、資本は次第に経営と分離されていく。資本家による企業の私物化は認められない。

さらに法人としての企業と主に家族によって営まれる家計もまた分離される。企業家も労働者も企業人として企業ではたらくとともに、家庭人としての顔をもち、それぞれの家計をいとなむことになる。

ケインズが想定するのは、そうした社会構図である。

労働者は窮乏化を運命づけられているわけではない。経済全体の成長とともに、労働者も豊かになっていくだろう。それでも、労働者が失業と貧困、あるいは社会的格差に苦しむとすれば、その原因は資本家の存在そのものではなく、むしろ資本主義の内的構造にあり、それは克服可能だ、とケインズはとらえるようになった。

先に進もう。

企業は所得の最大化をめざして雇用量を決める。だが、そのために有効需要にしばられるといってもよい。有効需要は「事業者の期待利潤を最大化する雇用水準に対応する点」となる。このあたりも、なかなかむずかしい。

企業には損失がつきものだということもケインズは承知している。たとえば、戦争や地震、火災などによる突発損失。あるいは資本設備の陳腐化や経年劣化など。

これらのなかにはある程度予想できるものもある。そして、ある程度予測可能な資本設備減耗には補塡費用が必要になってくる。

純利潤を計算するためには、粗利潤から補塡費用を引かなくてはならない。いっぽう、突発損失については、ケインズは所得勘定にいれずに、資本勘定に計上するのが原則だとしている。

企業の純所得は純利潤である。ここからのケインズの議論も難しく、よく理解できない。純所得の概念が経済学者のあいだでも定まっていなかったことがわかる。素人は深入りするのを避けたほうがよさそうだ。

雇用理論にとって重要なのは、むしろ貯蓄と投資である。

貯蓄は所得から消費による支出額を引いたものだ、とケインズはいう。

すなわち

貯蓄=所得−消費

すると以前の「所得=消費+投資」から

貯蓄=投資

という等式が導かれる。

この図式は何を意味しているのだろう。

供給と需要が一致するとき、生産の剰余(投資)と消費の剰余(貯蓄)は一致する。こう言い換えても、それは定義上の規定で、何のことだかよくわからない。

貯蓄は家計でも企業でも生じる。また投資は企業でも家計でも生じる。 貯蓄がゼロならば、投資もゼロになる。

貯蓄はまさに所得から消費を引いたものにほかならない。もし家計が収入のすべてを消費に回せば家計の貯蓄はゼロになるし、企業が利潤のすべてを消尽すれば、企業の貯蓄もゼロになる。そうなると、企業でも家計でも投資は生じない。

いっぽう、投資といわれて、いちばんに思い浮かべるのは企業の設備投資である。技術開発や人材育成も投資のうちにはいるかもしれない。企業だけではなく家計も投資をおこなっている。株を購入したり、教育にお金をつぎこむのも投資だといえるだろう。考えようによっては車や家を買うのも投資かもしれない。

投資(銀行融資を含めて)には貯蓄の裏づけがある。しかし、貯蓄=投資の図式に拘泥しても、それは定義上の帰結であって、ここからは新たな展開はなさそうだ。

それでも、貯蓄=投資図式は、資本主義が内在的に経済成長を可能にするシステムであることを示している。

にもかかわらず、恐慌が発生し、失業や貧困が生じるのはなぜか。

それを考えるために、ケインズは消費性向と投資誘因を分析する必要があるとして、ふたたび横道から本論へと戻っていく。

有効需要の原理──ケインズ素人の読み方(2) [経済学]

「古典派理論の公準は特殊ケースにだけあてはまり、一般の場合にはあてはまらない」とケインズは書いている。

たとえば、古典派は雇用を考える場合に、常に完全雇用を想定する。

かれらの労働市場の公準は、次の2つからなる、とケインズはいう。

(1)賃金は労働の限界生産に等しい。

(2)ある種の労働が雇用されたときの賃金の効用は、その量の雇用による限界的な負の効用と等しい。

ややこしい。早くもつまずきそうになる。深入りを避けて、できるだけ簡単にすませよう。

素人からみれば、(1)は事業者側の理屈であり、(2)は労働者側の理屈である。つまり事業者は賃金を払って利益が出るなら労働者を追加で雇うし、労働者はあまりに安い賃金だと働きにでないという仮説が立てられている。

この仮説からは、さらに次のような推論が導かれる。すなわち、労働市場にも需要と供給の法則がはたらき、いまその需要曲線と供給曲線を頭にえがくと、右下がりの需要曲線と右上がりの供給曲線の交わるところで、実質賃金と雇用量が決定される。

細かい理屈や前提を抜きにすると、これが古典派の基本的な考え方だといってよいだろう。ここからは企業の生産活動に応じて、一定の賃金のもと、必要な労働力はすべて雇われるという原則が導かれる。

だとすれば、1930年代前半の時点で、これほど多くの失業が生まれているのはどうしてなのか、とケインズは問う。

古典派は失業を例外的事態としかとらえていない。失業は、企業に思わぬ変化があったり、本人が仕事を変えたりするとき、あるいは本人がはたらきたくなったときに、たまたま生じるだけだと考えられている。

こうした失業をへらすには、職業紹介所を充実したり、労働環境を改善したりすることに加えて、消費財(賃金財)産業に力を入れたり、金持ちがもっと贅沢品を買ったりすることで雇用を増やすほかない。そんなふうに古典派は考えているが、現在の失業問題は、そんなとってつけたような対策では、とても解決できない、とケインズはいう。

そのうえ古典派は暗黙のうちに、いまの名目賃金(貨幣賃金)で労働者がはたらきたがらないことが失業の原因だとさえ思っている。もし労働者が名目賃金の引き下げに合意するなら、働き口はもっとあるというわけだ。

たしかに労働者が問題にするのは名目賃金だ。物価との関連で決まる実質賃金はさほど問題としない。物価が下がって実質賃金が上がるなら、名目賃金が下がってもいいはずなのに、労働者たちは頑強に名目賃金の引き下げに抵抗する。

古典派は労働者が最低限の実質賃金を受け入れるなら、摩擦失業や自発失業はともかく、非自発失業は生じないと考えているが、それはまったくばかげた想定だ、とケインズはいう。

さらにケインズは実質賃金が事業者と労働者の交渉によって決まるかのように想定しているが、それもまちがっているという。交渉で決まるのはあくまでも名目賃金だ。労働者は実質賃金を決められるわけではない。

にもかかわらず、古典派は実質賃金が下がると、労働者がそれを受け入れず、労働者の供給を減らすのが問題であり、それが失業を生むのだ、ととんでもない考えちがいをしている。実際には、名目賃金はそのままでも物価の上昇によって実質賃金が下がることもあるが、だからといって、労働者が仕事をやめることなどありえない。

名目賃金と実質賃金の議論はややこしいが、名目賃金と実質賃金はかならずしも、比例するわけではない。名目賃金が上がれば、実質賃金が下がることもあるし、名目賃金が下がっても実質賃金が上がることもある。

重要なのは、ここでは労働市場とは別の物価要因がはたらいていることだ、とケインズはいう。これは言い換えれば、雇用の水準が労働市場だけでは決まらないことを意味している。実質賃金の全体的な水準は、経済システムのなかの別の力に左右される、とケインズは書いている。

ここでケインズは古典派が想定しない、「非自発」失業の可能性に言及する。

「賃金財の価格が名目賃金に比べてちょっと上がったとき、現在の名目賃金で働きたがる労働者の総供給と、それに対する総需要が、既存の雇用量よりも高くなる場合に、人は非自発的に失業している」

これが、「非自発」失業にたいするケインズの悪名高い定義である。

さっぱりわからない。要は古典派の図式では、世界大恐慌以来発生している大量失業の問題は解けないことを、しかつめらしく述べたにすぎない、と理解しておく。

失業の問題を把握するには、古典派の労働市場の図式だけみていてはだめだ。そこでは、事業者は必要なだけ労働者を雇い、労働者は賃金に応じて労働力を提供するとしか論じられていないのだから。

古典派理論は完全雇用下の分配を想定する特殊理論にほかならず、失業を例外的事態としかとらえていない、とケインズは断言する。

ここで失業問題を理解するために、ケインズが持ちだすのが有効需要の原理である。

古典派は供給が独自の需要をつくりだすと考えてきた、とケインズはいう。いわゆるセーの法則である。つまり、財の供給が増えれば、それに応じて購買力も増え、経済規模が拡大し、供給と需要が一致するというわけだ。ここではお金の問題はすべて脇に置かれて、めでたく経済が成長していく。しかし、それが錯覚でしかないことは、現に恐慌や失業が発生していることをみればあきらかだ。

それならば、どう考えればよいのか。

長い議論の組み立てになる。

事業者が一定の資本のもと労働者を雇った場合には要素費用(労賃や人件費など)と利用者費用(原料費や設備消耗費など)がかかる。それによる産出高が、要素費用と利用者費用の合計より高ければ利潤が生まれる。

ここから得られる総所得は要素費用と利潤を合わせたものである。事業者は、収益(要素費用プラス利潤)の最大化を期待して、商品の供給量を決めていく。雇用量と供給量の関係から総供給関数をあらわすことができる。

いっぽう商品にたいする予想売上を示すのが総需要関数である。需要が供給より大きいなら、事業者は雇用を増やして供給を増やそうとする。その結果、総需要函数と総供給関数の交点(つまり事業者の利潤期待の最大値)で、雇用量が確定される。ケインズは、総需要関数と総供給関数の交点における需要の値を有効需要と名づけている。

ここで古典派のように、供給が需要をつくりだすと考えるなら、需要総額が供給総額にあわせて動くことになる。そして、雇用量は労働人口の限界にまで達し、完全雇用が実現することになる。

だが、そうなっておらず、むしろ失業が増大しているとするなら、供給は需要をつくりだすという前提そのものがまちがっていると結論づけなければならない。

だとすれば、有効需要が雇用量を決めるという法則に立ち戻って、有効需要の原理を再考する必要がある、とケインズはいう。

ケインズはここであらかじめ、みずからの理論の概要を示している。これらはのちに詳説されるものの、主な方向としては次のとおりだ。

需要は消費だけで成り立つわけではない。消費と投資を合わせたものが需要となる。所得は雇用量によって決まるが、所得はすべて消費に回るわけではない。消費性向にしたがって、一部が消費され、一部が貯蓄される。実際の投資もまた、投資の誘因に依存し、資本の限界効率と利子率によって決定される。

いずれにせよ、消費と投資によって有効需要が定まり、これによって雇用水準が決定される。だが、その水準は完全雇用を上回ることはなく、古典派が想定するような完全雇用が実現するのは特殊なケースだといえる。

古典派がいうように、雇用量は労働の限界的な負の効用によって決まるのではない、とケインズはいう。それなら労働者が名目賃金の引き下げに同意さえすれば雇用量は増え、失業問題は解決するということになる。

だが、問題はそこにはない。古典派の発想は、恐慌をさらに泥沼状態に追いこんでしまう。

問題は有効需要の不足にあるのだ。有効需要の不足が生産プロセスを阻害してしまうところに失業(非自発失業)が発生する、とケインズは考えた。

ただし、有効需要を厳密に規定するためには、消費性向の分析、資本の限界効率の定義、利子の理論を新たに打ち立てなければならない。

重要なのは総需要関数だ。これまでの古典派経済学は、総需要関数を無視してかまわないという発想に立っていた、とケインズはいう。

その例外はマルサスだが、かれは有効需要の原理を説明できなかった。マルクスは声高な主張にもかかわらず、経済学の主流とはみなされていない。

リカードの楽観論は、短期的には、さまざまの不公正や残酷さが発生しても、それは長い目でみれば進歩における不可欠なできごとにすぎないという考えのうえに成り立っていた。その楽観論は、有効需要の不足が繁栄の足を引っぱっていることを顧慮しない結果だ、とケインズは断言する。

〈古典派理論というのは、経済がこうあってほしいという願望を表しているのかもしれません。でも実際にそう機能していると想定してしまうのは、仮定によって困難を見ぬふりをするのに等しいのです。〉

古典派理論なるものへの自信に満ちた挑戦状である。

じっさいのリカードやマルクスがどうであったかを対比してみたい誘惑にかられる。だが、いまはまずは先に進むことを優先しよう。

ケインズ素人の読み方(1) [経済学]

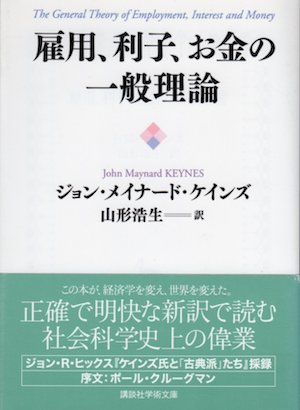

ここで取り上げようと思うのは、ジョン・メイナード・ケインズ(1883〜1946)の、いわゆる「一般理論」である。

正確には『雇用、利子、および貨幣の一般理論』。日本語版のテキストとしては山形浩生訳を利用することにした。山形訳では『雇用、利子、お金の一般理論』となっているほか、です、ます調で訳されており、多少なりとも読みやすい感じがしたからだ。

だが、すこし読みはじめて、とても歯が立つ代物ではないことに気づく。要するに、さっぱりわからないのだ。

えらいものに手をだしてしまったと思わないでもない。しかし、ここであきらめてしまったら、残りの人生で、もう二度とこの本に目をとおす機会はないだろう。最後のチャンスと思って、チャレンジしてみることにした。

けっこうな大著なので、途中で難破する公算は強い。当方の強みは、ひまだけはあるということ。いっぽう、弱みは経済学についてはほとんど知らないということである(大学時代に下宿でマルクスの『資本論』第1巻をかじった程度)。

自分の理解を助けるため、まずケインズの略歴をひろってみよう。

ケインズは1883年6月5日、イギリス、ケンブリッジのハーヴィー通りで生まれた。父親も経済学者だった。この年には、カール・マルクスが死に、ヨゼフ・シュンペーターが生まれている。

名門イートン校からケンブリッジ大学のキングズカレッジにはいり、大学時代は哲学サークル「ザ・ソサエティ」の会員となった。卒業後は大学に残らず、文官試験に合格しインド省に勤務する。しかし、1年ほどで退官し、ケンブリッジ大学に戻り、確率論の研究をつづけ、『エコノミック・ジャーナル』の編集長となった。1913年には処女作『インドの通貨と金融』を出版している。

第1次世界大戦がはじまっていた1915年には財務省にはいり、戦費調達に辣腕をふるった。19年にはイギリスの財務省首席代表としてヴェルサイユ講和会議に出席するものの、首相のロイドジョージと対立し、首席代表を辞任する。その後、ヴェルサイユ条約を批判する『平和の経済的帰結』を出版し、物議をかもした。

財務省をやめて、ケンブリッジ大学(キングズカレッジ)に戻ってからは、株式投資で大儲けする(のちに大損もするが)いっぽう、国民相互保険会社の会長もつとめた。

1921年には『確率論』を出版する。そのころロシア・バレエ団のリディア・ロポコワと親しくなり、それまでの同性愛志向を返上して(完全に返上したとはいえないが)、25年に彼女とついに結婚するにいたる。

1923年には『貨幣改革論』を出版、その前後に、のちの『説得論集』(1931年)にまとめられるかずかずの論説を発表している。30年には大著『貨幣論』、さらに33年には『人物評伝』を出版した。売れっ子の経済学者だったといってよい。

そして、ついに長い時間をかけて1936年に『雇用、利子、お金の一般理論』を出版する。過労がたまって、翌年、心臓病で重態におちいるが、なんとか持ち直した。

第2次世界大戦中も、いくつかの論文を書きながら、財務省諮問会議に出席する。1941年には渡米し、英米間の経済協力関係樹立に努力した。イングランド銀行理事にも就任した。

1942年には男爵に叙任され、自由党の上院議員となった。戦後金融体制の確立をめざし、英米間の話し合いがはじまり、イギリス側の案を作成した。アメリカとの話し合いはうまくいかない。44年、ブレトンウッズ会議に出席したものの、ケインズ案は受け入れられなかった。

1946年、国際通貨基金(IMF)と世界銀行の設立会議に出席。帰国後の4月21日にイースト・サセックスのティルトン・ハウスで心臓病のため急逝した。享年62歳。葬儀はウェストミンスター大聖堂で営まれた。

ごく簡単にケインズの略歴を追ってみた。まさに20世紀の知の巨人といってよいだろう。

ここでは1936年に出版されたケインズの代表作「一般理論」を読んでみようというわけである。ただし、ぼくは経済学の世界にうとい、ただのじいさんにすぎないのだから、その読み方はあくまでも素人の域にとどまる。

いかなる書物も時代と無関係ではありえない。つい前置きが長くなってしまうのだが、ケインズが一般理論を出版した1936年ごろが、いったいどういう時代だったかを振り返っておくのも悪くないだろう。いまとはずいぶん時代がちがう(こじつければ似ている面もあるが)。

1929年10月にはじまったニューヨーク証券取引所での株価大暴落は世界的な大恐慌につながり、その影響は1930年代半ばにいたるまで深い爪痕を残していた。

アメリカの失業率は1933年には24.9%、34年には26.7%に達した。フーヴァー大統領はなす術を知らず退陣し、33年にはフランクリン・ルーズヴェルトが大統領に就任していた。ルーズヴェルトが打ちだした斬新なニューディール政策も、当初はなかなか功を奏さなかった。それでも失業率は徐々に下がり、37年には14.3%になった。不況色が完全に払拭されるのは第2次世界大戦がはじまった39年になってからである。

ルーズヴェルトがアメリカ大統領になったのと同じ1933年に、ドイツではアドルフ・ヒトラーが選挙で国民の圧倒的な支持を得て首相になった。その後、ヒトラーはナチスの一党独裁体制を敷き、ゲシュタポを駆使して、戦争体制を築いていくことになる。いっぽう、ソ連では、1929年にトロツキーを追放し、独裁制を固めたスターリンが、農業集団化に着手し、粛清を武器にした恐怖政治をくり広げていた。

1931年、日本は満洲事変をおこし、満洲を占拠、翌年、満洲国を発足させた。32年、五・一五事件により犬養毅首相が暗殺される。33年、リットン調査団の報告に反発し、日本は国際連盟を脱退する。35年には天皇機関説問題が浮上し、36年にはロンドン軍縮会議を脱退、二・二六事件で高橋是清蔵相らが暗殺された。

高橋はケインズの『貨幣改革論』を読み、積極的な高橋財政を展開していた。二・二六事件をへて、日本では軍事統制色が強まり、1937年には日中戦争がはじまる。

このあたり歴史の流れは驚くほど速い。あれよあれよといううちに、事態が動いていく。

ちなみに、ケインズは「一般理論」発行直後に日本語への翻訳が決まったときに、さっそく日本語版のための序文を書いている。実際にその翻訳書が東洋経済新報社から塩野谷九十九訳ででるのは、それから5年後の1941年のことだった。

歴史的な背景にふれているときりがない。イギリスでも大恐慌の影響は深刻だった。1931年、イングランド銀行の外貨準備高が危険水準となり、イギリスは金本位制の放棄に踏み切った。32年には工業生産の落ちこみにより労働者の5人に1人が職を失っていた。ラムゼイ・マクドナルドの挙国一致政権がつくられる。

ケンブリッジではマルクス主義に傾く知識人が増えていた。かれらは恐慌を克服するには革命が必要だと信じるようになった。だが、ケインズは、それはかならず自由を抑圧する方向へとつながっており、革命がなくても恐慌は克服できると思っていた。

ケインズは劇作家で社会主義者のバーナード・ショーにあてた1934年12月2日の返信で、マルクスの『資本論』について、こう書いている(ロバート・スキデルスキーの「ケインズ伝」による)。

〈『資本論』には『コーラン』と同じような印象をもちます。それが歴史的に重要なものであるのはたしかですが、お調子者も含めて大勢の人はこれを「不動の岩」、かつまた示唆に富むものととらえているようです。しかし、読んでみると、それは不可解で、私は何の感興も覚えないのです。退屈で、時代遅れで、論争だらけのこの本は、とても何かを解明する目的に沿ったものとは思えません。先ほど『コーラン』みたいだと言いましたが、このふたつの書物がどうして世界のほぼ半分の地域に火と剣をもたらしているのでしょうか。辟易します。……たとえ『資本論』に社会学的価値があるとしても、その経済学的価値はゼロです。そう思って、もう一度読みなおしてもらえませんか。〉[拙訳]

このことばをうのみにする必要はない。『資本論』と『コーラン』を同次元に並べるところに、無神論者ケインズの現実主義をとらえれば足りるのかもしれない。

ケインズにはマルクスの理論がリカードの誤った前提の上に構築されたいんちきな伽藍のようにみえていた。

歴史上、革命には必然がある。だが、革命さえおこせば、恐慌や失業や貧困の問題が解決できるというものでもない。いわゆるソ連型社会主義は、経済的には相対的貧困と抑圧しかもたらさない。だとすれば、ほかに解決策はあるのか。ケインズの「一般理論」は、すくなくともその問いに答えるために書かれたといってよいだろう。

これでようやく入口にたどりついた。

いま何の装備ももたず、山形浩生訳で「一般理論」の序文を読んでみる。この序文は1935年12月13日に書かれたものだ。

書き出しはこうだ。

〈この本は主に、経済学者仲間に向けたものです。他の人にも理解してもらえればとは思います。でも本書の主な狙いは理論上のむずかしい問題を扱うことで[あって]、その理論を実践にどう適用するかは二の次でしかありません。〉

この本は経済学に熟知した人しかわかりませんよ、ということがのっけから書かれている。むずかしい問題を扱った理論書ですよ、具体的な対策を論じた本ではありませんよ、とさらに追い打ちがかかる。

これだけで尻込みしそうになるけれど、幸い、当方にはカネはないが、ひまだけはある。ひまつぶしに、のんびり読むことにする。

このあと、序文はおよそ次のようにつづく。

理論の組み立て方に関していえば、既存の経済学はけっしてまちがってはいない。まちがっているのは、その前提なのだ。

争点はきわめて重要な問題にかかわっている。その問題を解決しないと、経済学は先に進めなくなってしまう。

これまでの古典派理論は、お金を経済システムの外部から導入された道具のようにとらえてきた。だが、そうではない。お金の量と生産規模、雇用規模は一体となって結びつき、将来の見通しによって大きく変化する。そこから、われわれは雇用と利子とお金についての一般理論を構築することができる。そう考えると、古典派理論はむしろ特殊ケースなのだ。

序文──といっても、それは実際には、闘いを終えたあとの「あとがき」のようなものなのだが──の締めくくりに、ケインズはこう書いている。

〈本書の構築は著者にとって、脱出のための長い闘いでした。そして読者[経済学の専門家]に対する著者の攻撃が成功するなら、読者にとっても本書は脱出に向けた長い闘いとならざるを得ません──それは因襲的な思考と表現の形からの脱出なのです。ここでくどくど表現されている発想は、実に単純で自明だと思います。むずかしいのは、その新しい発想自体ではなく、古い発想から逃れることです。その古い発想は、私たちのような教育を受けてきた者にとっては、心の隅々にまではびこっているのですから。〉

ケインズは、みずからも囚われていた正統派経済学の「バカの壁」を壊すことを宣言したのである。その正統派経済学は、マルクスにならって、すでに「古典派」と名づけられていた。それは、師といえるアルフレッド・マーシャルの経済学を主たる標的としながら、当面の課題解決に向けて、経済学を根本から組み立て直すための、気の遠くなるような長い作業を意味していた。

いまやケインズ自体が、ひとつの「バカの壁」になっていないか。そんなことも思いながら、数学の苦手な居眠り老人は他愛ないひまつぶし読書をはじめることにする。

近代資本主義の精神──ウェーバー『一般社会経済史要論』を読む(9) [商品世界論ノート]

長々と書いてきたが、いよいよ今回が最終回である。

ウェーバーは合理的国家という意味での「国家」が存在するのは西洋だけだと話すところから今回の講義をはじめている。もっともそれは1920年時点の話である。

中国では氏族や商人ギルド、職人ツンフトが根を張っていて、その上に官僚(マンダリン)が薄い覆いのように乗っているだけだ。官僚は教養ある読書人として封土を与えられているが、行政も法律も知らず、実際の行政は小役人にまかされている。「官僚は別に統治するわけではない。ただ不穏な出来事や好ましからぬ偶然事件の場合に嘴(くちばし)をいれるにすぎない」

西洋の国家はこれとは異なる。専門的官僚と合理的な法律を基礎とする合理的国家だ、とウェーバーは強調する。

西洋においては、都市とキリスト教によって、氏族社会が解体され、その結果、専門的に教育された官僚が生まれた。

それを支えているのが合理的な法律だ。合理的な法律はローマ法に由来する。しかし、近代資本主義の制度は、ローマ法ではなく、中世の法律から生まれたというべきだ。ローマ法の意義は、形式法的思惟をつくりだした点にかぎられるとウェーバーはいう。

形式的合理性とは何か。たとえば、どんな殺人事件もその実情を探れば、それぞれの事情があり、それを勘案すれば一律には裁けないことになってしまう。それをあくまでも形式(この場合は殺人)において一律に裁くことを理にかなっているとするのが、近代の法律なのである。

近代国家はこうした形式的法律と結合することで成り立っている。そして、こうした法律に習熟した官僚が行政技術者として国の統治をおこなうところに合理的国家が生まれる。近代資本主義の発達には、こうした合理的国家の存在が欠かせなかった、とウェーバーは述べる。

首尾一貫した国家の経済政策は、近代になってはじめて登場した。

中国でもインドでも経済政策はその都度、右から左へと極端に変転した。

西洋でも14世紀までは計画的な経済政策はほとんど見られない。カロリング朝では、カール大帝の貨幣改革、度量衡制度だけが注目に値する。いっぽう、教会は経済生活にしばしば立ち入り、生活の場に正義や誠実や教会倫理をもちこもうとした。公安の維持にも努めている。そして、修道院はそれ自体が合理的な経済共同体だった、とウェーバーはいう。

ドイツでは12世紀の神聖ローマ帝国皇帝、フリードリヒ1世(バルバロッサ)のときに、イギリスと関税条約を結ぶなど、多少商業政策の萌芽がみられた。ドイツ諸国王の経済闘争は、ライン関税とかかわっているが、だいたいにおいて不首尾に終わった。関税政策は領邦君主の手に握られており、計画的な経済振興政策はほとんどおこなわれていなかった。

王侯が合理的な経済政策に着手するのは、14世紀のイギリスからで、いわゆる重商主義と呼ばれる。

「重商主義とは、資本主義的営利経営の観点をひろく政治にまで押しひろげることを意味する」とウェーバーは話している。端的に言ってしまえば、対外交易と国内開発によって王の収入を増加させることが、重商主義の最大目的だった。

重商主義政策は国内においては人民の租税負担力を増進させることに向けられた。そのために、王は貨幣が国外に流出するのを防ごうとした。さらに国内の人口を増やすことをめざした。

このふたつの目的を達するために、できるだけ多くの商品(原料ではなく完成品)を海外に売ることが奨励された。しかも、その取引をおこなうのは自国の商人でなければならなかった。こうして「一国の輸入額が輸出額を超過すれば、その国はそれだけ貧しくなる」という重商主義のセオリーが生まれた、とウェーバーはいう。

イギリスは早くも14世紀末のリチャード2世の時代に、輸入を禁止し輸出を奨励する重商主義政策をとりはじめている。その後、1440年にイギリスにおける外国商人の規制、外国で商売をする自国商人の規制がなされ、重商主義の色彩が強まる。そして1651年の航海条例にいたるまで、重商主義政策が徐々に推し進められていくことになった。

スチュアート朝の重商主義は、国庫収入の増加を主眼としていた。すべての新規産業は国王の独占特許がなければ認められず、王の財政をうるおすことが義務づけられていた。これは身分的独占的重商主義だった、とウェーバーはいう。

こうした国王の独占経済は清教徒革命によって崩れ去る。そして、重商主義の第二の形態である国民的重商主義が誕生する。この政策のもとで、国民的産業が体系的・組織的に保護されることになった。

しかし、重商主義によって保護された産業が生き残ることはなかった、とウェーバーはいう。残ったのは1694年に設立されたイングランド銀行くらいである。重商主義は自由貿易の台頭とともに滅んだ。

西洋に近代資本主義をもたらしたのは、18世紀から19世紀にかけての人口増加が原因でもなければ、16世紀以降の貴金属流入でもない、とウェーバーは断言する。地中海という地理的要因、さらには戦争や奢侈による需要もそれ自体、資本主義を促進したわけではない。

〈しからば結局において資本主義を産み出したものは何であるか。それは合理的なる持続的企業、合理的簿記、合理的技術、合理的法律なのであるが、しかしそれにつきるわけではない。以上に付加してこれを補完すべきものがある。すなわち、合理的精神、生活態度の合理化、合理的なる経済倫理が、これである。〉

西洋において、なぜこのような「合理的精神、生活態度の合理化、合理的なる経済倫理」が生まれたのだろうか。

もちろん、合理的精神と倫理は伝統という壁を乗り越えることによって生まれたのだ。

伝統を支えるのが伝統主義だ。

「伝統主義とは、伝統を神聖不可侵視すること、祖先より伝承せる行為および経済行為のみを墨守して、すこしも改めないことを意味するが、人間生活の発端において、つねに支配的なのはこの伝統主義である」

そうした伝統主義ははるかに根をひいて、深く今日までおよんでいる、とウェーバーはいう。

伝統は抜きがたい。呪術のように人びとを縛っている。ここから合理的精神が生まれるには、相当の飛躍を必要とする。しかし、中南米を征服したピサロやコルテスに見られるような営利衝動が、合理的な経済倫理を生みだしたわけではない、とウェーバーは断言する。

もともと営利活動は家族や氏族の共同体のなかでは禁じられていた。共同体は肉親的同胞愛で結ばれ、そこでは共産主義的ともいえる対内道徳が支配しており、営利活動がはいりこむ余地がなかった。

営利活動がおこなわれたのは、もっぱら共同体の外部にたいしてである。仲間以外の外部との交渉では、信仰や良心の拘束から離れて、営利衝動が無制限に発動された。

最初の状態はこの二元対立だ。それがいつしか勘定と計算の要素が伝統的な共同体の内部に浸透し、共産主義的な共同体を解体していった。しかし、それと並行して、外部にたいしても(いわば外部の社会化が生じて)営利衝動をある程度抑えた自制的な経済が生まれてくる。

ウェーバーはそんな図式をえがく。

だが、それにしてもなぜ近代資本主義は西洋においてのみ発展することができたのだろうか、とウェーバーは問う。

キリスト教の教会は、もともと商人の活動は神の思し召しにかなわないという考えをいだいていた。それがようやく緩和されるのは、フィレンツェの勃興によってである。

カトリックとルター派はそれでも営利活動に深刻な嫌悪をいだいていた。人間関係が物化され、倫理が失われるのではないかと恐れていたためである。教会が商人に求めたのは「公正なる価格」にもとづき、人びとの生活を保証することだった。

こうした教会の経済倫理を打ち破ったのはユダヤ人ではない、とウェーバーはいう。

中世のユダヤ人は、いわば卑賤なカーストのようにとらえられていた。ユダヤ人は市民の埒外にあり、いずれの都市の市民団体にも加入できなかった。土地の取得も禁止されていたから、農業に従事することもできなかった。その代わり、ユダヤ人は貨幣取扱業務をいとなむことができた。

とはいえ、これは賎民資本主義だった。ユダヤ人は合理的資本主義の成立に何ら貢献していない、とウェーバーは断言する。

〈しかしそれにもかかわらず、ユダヤ教が近代の合理的資本主義に対して決定的意義を有する点がある。それはユダヤ教がその反呪術性の精神を遺産としてキリスト教に伝えた点である。ユダヤ教・キリスト教・二三の東洋的宗派(その一つは日本にある)を別とすれば、明白に反呪術性の特質を有する宗教は一つもない。〉

ウェーバーは日本の社会・精神構造が、中国やインドとちがって、きわめて西洋的だととらえていた。それ自体興味深いし、逆に疑う余地もあるのだが、いまはそれについて深く触れない。

ユダヤ教の意義は、反呪術性の精神をキリスト教に伝えたところにある。ウェーバーがそうみていることを確認しておけばよいだろう。呪術の拘束があるかぎり、近代資本主義の成立は不可能だった。

ここで、ウェーバーは不思議なことをいう。

「世界を呪術から解放し、したがってまた、近代の科学、技術、および資本主義に対する基礎を創造したものは、実に預言にほかならない」

人びとは預言にしたがった。その預言は、仏教でも儒教でもなく、ユダヤ教とキリスト教によってもたらされた、とウェーバーはいうのだ。

このふたつの平民宗教によって、呪術は神聖ならざるもの、悪魔的なものとさげすまれるようになった。

さらに禁欲の教えがある。禁欲とは規律正しい生活態度の実行を意味する。中世の修道僧はそうした禁欲を実践する存在と考えられていた。だが、一般の人のあいだにこの禁欲精神が行き渡らなかったのは懺悔と贖罪の制度があったからだ、とウェーバーはいう。

ルターによる宗教改革はこの制度を決定的に打破した。これにより、信仰にあふれる人びとは、ふだんから僧院におけるのと同様の徳行を積まねばならなくなった。

「新教の禁欲的宗派は打ってつけの道徳を創定した」とウェーバーは話している。禁欲思想は独身主義をよしとするのではない。結婚は合理的に子どもを産み育てるための制度である。貧乏がよいというのではない。しかし、富の獲得によって思慮のない享楽を求めるのは邪道である。

ここから、この世で生きていくには、定められた職業をまっとうし、営利活動をおこなうことこそが神の思し召しにかなっているという考え方が生まれた。

キリスト教精神のもと、善良な良心をもつ企業家が誕生した。それだけではない。労働を嫌がらぬ労働者が供給されるようになった、とウェーバーはいう。こうして、善良な企業家と献身的な労働者によって、近代資本主義は支えられることになる。

しかし、と最後にウェーバーはつけ加えないわけにはいかなかった。近代資本主義を支えた宗教的根蔕(こんてい)はいまや消え失せてしまった。現代人の職業意識は、もはや禁欲にはほど遠い。私利の追求こそ社会全体の幸福をもたらすという啓蒙的な楽観論が、禁欲的な理念を吹き飛ばしてしまった。19世紀がはじまるとともに、近代資本主義の黎明期は終わり、不断の緊張と対立を強いられる時代がはじまったのだ、という不安なことばで、ウェーバーはこの長い講義をしめくくっている。

そのあとの資本主義では、神なき世の、力ずくの競争とニヒリズムがひとつの時代精神となったのだろうか。ウェーバーは何も話していない。グローバル時代の新たな経済倫理はみつかるのだろうか。その答えは各自がみつけるほかない。

近代資本主義の原動力──ウェーバー『一般社会経済史要論』を読む(8) [商品世界論ノート]

近代資本主義の本命が工業にあることはまちがいない。

今回、ウェーバーは工業経営の発達を追うところから講義をはじめる。

工場の特徴は機械化された装置と労働過程の機械化にあるといってよいが、重要なのは、仕事場、装置、動力源、原料が企業家によって専有されていることだ、とウェーバーは話している。

そうした工場の先駆者となったのがイギリスである。

水力によって運転された最初の工場は、1719年のダーウェント(ダービーシャー)の絹工場だ。そのあと1738年に羊毛マニュファクチュアが生まれ、工場での半麻生産がつづき、スタッフォードシャーでの陶器製造、さらに製紙業がはじまる。

機械化にとって画期的なのは木綿マニュファクチュアの発展だ。1769年以降、水力による機械化によって大量の紡績撚糸が生産できるようになった。加えて1785年にカートライトが力織機を発明したことにより、木綿産業は急速な発展を遂げることになる。

機械化の加速に大きなインパクトを与えたのが石炭と鉄である。イギリスでも石炭は中世から使用されていた。だが、それは燃料などの消費目的で、製鉄にはもっぱら木炭が用いられていた。そのため、イギリスでは木の切りすぎにより、山林が荒廃した。

鉄の利用はそもそも軍事目的としてである。17世紀に圧延機が登場すると、鉄の用途も広がった。だが、山林の荒廃が製鉄の拡大を阻んでいた。

それを突破したのが石炭だった。1735年にコークスの製造法が開発される。そして1740年にはじめて溶鉱炉にコークスが使用され、1784年に攪錬法が導入されて、製鉄は格段に進歩した。加えて、蒸気機関が鉱山の排水を容易にしたことから、石炭と鉄鉱の増産も可能になっていった。

石炭と鉄は、エネルギーと機械の可能性を切り開いた。蒸気機関による生産過程の機械化は、労働の有機的限界から生産を解放した。

機械化は常に労働を節約・解放する方向に進む。「新しい発明があらわれるごとに、つねにそれは、大量の手工業労働者が、機械を操縦するための新手の少数のものと入れ替わることを意味する」。そして、商品の生産は、過去の伝統の束縛から解放され、「とらわれることなく自由に活動する知性と緊密に結合するにいたった」と、ウェーバーは論じている。

だが、省力化は労働力が不要になったことを意味しない。むしろ逆である。労働の分野が広がるのだ。18世紀以降の産業発展は多くの労働力の補充を必要とした。

イギリスではエンクロージャー運動によって、耕地が牧用地に転用され、農村に過剰人口が生じていた。しかも、政府の法令により、「自発的に就業しない者は強制授産場に入れられ、そこで厳格な規律に服してはたらかねばならなかった」。

こうした労働力を管理していたのが治安判事である。治安判事は有産者層と結びつき、過剰な労働力を「新しく成立した産業に押し込んだ」と、ウェーバーはいう。

そのいっぽう、工場ではたらく労働者が増えるにつれて、18世紀前半には新たな労働法制も導入されるようになった。労働者への支払いに生産物をあててはならないこと、また労働者には貨幣で労賃が支払わねばならないことが定められた。

ゾンバルトがいうように戦争と奢侈が資本主義を推進したことはたしかだろう。だが、ウェーバーは、そのことを過大評価してはならないという。

軍隊の兵員数の増加は、たしかに工業生産を刺激した。軍服や銃砲、弾丸が繊維産業や製鉄工業の需要を喚起したことはまちがいない。海軍でも軍艦の巨大化が造船業の発達を促した。

しかし、軍隊が大衆軍隊となり、それにともない商品の大量需要があらわれたとしても、戦争こそが近代的資本主義の決定的発達条件だったとはいえない、とウェーバーは断言する。もしそうなら国家の官営事業が膨らんで、資本主義はかえって衰退したはずだ。そうなっていないのはなぜか。

このことは奢侈についてもいえる。典型的な奢侈はフランスの宮廷や貴族のあいだでみられた。レース、薄物の下着、長靴下、傘、インディゴ染料、ゴブラン織、磁器、更紗、毛氈、チョコレート、コーヒーなどが消費されて、業者をうるおしていた。

こうした奢侈が資本主義の発展に影響をもたらしたとすれば、むしろ奢侈品需要の大衆化、とりわけ代用品の製造がなされることによってである、とウェーバーはいう。そして、奢侈品らしきものが広く行き渡るには、品質を維持するよりも、価格を徐々に引き下げることが効果的なのだ。したがって、贅沢品という刺激より、むしろ価格引き下げのなかにこそ資本主義の本質が隠されているのだ、とウェーバーはいう。

生産費を抑え、価格を引き下げることによって利潤を増やそうというのは近代資本主義特有の考え方であって、こうした考え方が生まれた背景には16、17世紀の価格革命があった、とウェーバーは述べている。

このころヨーロッパには中南米から大量の金銀がもたらされ、貨幣価値が下がったことで、物価が全般的に上昇した。農業生産物の価格は上昇し、そのおかげで農業は市場生産に移行できるようになった。しかし、工業製品の価格上昇は抑えられ、農業生産物と比較すると、むしろ相対的に下落した。

そこで、ウェーバーはこう言うことになる。

〈したがって、発展過程は、資本主義がまずあらわれ、しかる後に価格の下落が起こったというふうに行われたのではない。むしろ反対に、価格が相対的に下落し、しかる後に資本主義が生まれ出たのである。〉

つまり、物価が上昇し、工業製品の価格が相対的に下落するなかで、技術と経営の革新がなされ、それが近代資本主義の成立につながっていく、とウェーバーはとらえるのである。

技術と経営の合理化によって、生産費を下げ、価格を引き下げようという動きは、17世紀にはいると、かずかずの発明をもたらした。

1623年にはイギリスに特許法が誕生した。それにより発明は14年間にかぎって保護され、その後はすべての企業家がこの発明を利用できるようになった。もっとも、もとの発明者には十分な配当がなされる。

18世紀の繊維工業におけるさまざまな発明は、資本主義の発展に決定的な影響をもたらした。もし特許法の刺激がなければ、こうした発明は不可能だったろう、とウェーバーは論じている。

商業はいかなる場所、いかなる時代にもあった。しかし、合理的な労働組織、つまり機械装置とともに労働を合理的に組み立てるやり方は西洋にしかなかった、とウェーバーはいう。

資本主義が自律的に発展するには、市民という概念が必要だった、とウェーバーは考えていた。それでは、この西洋独特の「市民」はどのようにして生まれたのだろうか。このあたり少し脱線気味になる。

市民とは何か。ウェーバーは3つのとらえ方を示す。

ひとつは、特定の経済的利害状況に、いくつかの階級がかかわる場合。市民階級は統一的な階級ではない。富裕な市民も貧しい市民も、企業家も手工業者も同じ市民である。

政治的意味においては、市民は特定の政治的権利(人権)を有する政治的存在である。

最後に(限定的にいえば)市民とは財産と教養をもつ社会層(とりわけブルジョワジー)を意味する。

こうした市民の3概念は、重なりつつも異なる面があるけれども、いずれも西洋に固有の形態で、しかも「市民は、つねに特定の都市の市民である」。

そうした都市は、西洋にしか存在せず、都市も市民も西洋特有の形態だ、とウェーバーは断言する。

都市が文化にもたらした影響ははかりしれない。芸術や科学を生みだしたのも都市である。政党を生みだしたのも都市だった。都市は宗教の担い手ともなった。

経済的観点からみれば、都市は当初、商工業の所在地であり、外部から不断の食料品移入を必要とした。したがって、都市は何らかのかたちで食料品への対価を払わねばならなかった。

軍事的にみれば、都市はたいていかつての城砦だった。さらに、そこは行政機関の所在地でもあった。

しかし、西洋以外では自治団体としての都市はなかった、とウェーバーは断言する。西洋の都市は古代においては共住、中世においては盟約を基本として発生した。

697年、ヴェネツィアは東ローマ帝国の支配から脱して、初代総督を選出し、独自の共和制を発足させている。

アテナイ(古代アテネ)に代表されるポリスについても、ウェーバーはこう話している。

〈ポリスなるものは常にシュノイキスモス[誓盟]の所産である。ポリスは必ずしも事実上集落が営まれてその結果生れたとは限らない。むしろそれは事実上誓盟団体が結ばれた結果として成立し、しかもこの誓盟団体たるや、共同の祀神会食が挙行され、祭祀団体が創設せらるること、およびこの祭祀団体にはただアクロポリスの上に墓地を所有し、かつ市内に住居を有するもののみが仲間に加入するということを、意味するところのものである。〉

こうしたポリスのようなものは東洋では生まれなかった。その理由をウェーバーは、治水を統制する王の権力が強大だったことと、呪術や禁忌の縛りが強かったことに求めている。だが、アジアの都市については、さらに詳しい言及が必要なはずである。

ここでウェーバーは、古代都市と中世都市の比較を長々とつづける。

古代都市でも中世都市でも都市を支配しているのは豪族だった。ほかの人びとは彼らに服従しているにすぎなかった。こうした豪族は商業機会を求めて、都市に定住した。それはアテナイでもヴェネツィアでも同じである。「商業が最初の都市形成に対して決定的影響を与えた」とウェーバーはいう。

もうひとつ、古代都市と中世都市に共通するのは一時的にとはいえ民主制が確立されたことだ。つまり豪族の支配に代えて市民の支配が成立した。アテナイが民主制を経験したのと同じように、中世イタリアの都市国家もコムーネ(自治都市)を形成した。なぜ、そんな現象が生じたのだろう。

民主化をもたらした要因は、平民大衆が軍事活動を担うようになったこと、それと富裕者の力が増したことだ、とウェーバーはいう。

とはいえ、中世の民主制は古代の民主制とは大きくことなっていた。中世のフィレンツェではアルティ・マッジョーリと呼ばれる大ツンフト(ギルド)が市政を動かしていた。それは商人や両替屋、宝石屋のほか、法律家、医者、薬屋を含む集団だった。アルティ・マッジョーリの下位には、アルティ・ミノーリ(職人ツンフト)と呼ばれる小資本家の職人たちがいた。いっぽう、フィレンツェの貴族たちは中産階級に対抗するため、最下層のチョンピ(労働者)と手を結ぶことがあった。

ツンフトの都市政策は、先祖伝来の営業権を確保しながら、周囲の農村を支配することをめざしていた。こうした政策はやがて破綻していくものの、古代民主制にはこのようなツンフト支配はみられない、とウェーバーはいう。

都市においては資本と労働の対立がつきものだった。古代においては、それは土地所有者と土地なき者(プロレタリウス)との対立となった。

古代の重要な政策のひとつは、土地を奪われる債務奴隷の発生をできるだけ抑えることだったという。都市には金貸しの貴族層がいて、農村の貧乏に人にカネを貸していた。ここから農民が土地を奪われ、プロレタリア化することは必至だった。古代の都市がこれを避けようとしたのは、あくまでも軍事力の弱体化を避け、市民軍を維持するためだった、とウェーバーはいう。

中世では、豪族に対抗するのは企業家であり手工業者であり、かれらが市民としてツンフトを組織し、都市を支配していた。もっともツンフトとチョンピ(労働者)との対立も伏在していただろう。

中世の都市においては、市民は自由だった。「都市の空気はすべてを自由ならしむ」という原則は、中世の都市にこそあてはまった。「身分の平等化と、自由の束縛の撤廃とは、中世都市の発展の決定的傾向になった」とウェーバーは話している。

古代においては、事情はこれとは逆で、身分の差や隷属関係があり、多くの奴隷いた。しかも、民主政治の発展にともなって、都市にはますます奴隷が流れ込み、身分的不平等が拡大していった。

こうして古代の民主制の実態があきらかになる。それは戦士ツンフトによる都市国家なのだ、とウェーバーはいう。

古代の都市国家の関心は、武力によって得られる営利に向けられている。都市国家の利益を守るため、市民の数は制限されていた。市民には戦利品や調貢が与えられた。征服した土地が分配されるとともに、穀物が配られ、劇場が開放されていた。人民裁判所や民会に参加した市民には手当が支払われた。

だが、とウェーバーはいう。「慢性的戦争はギリシアの完全市民にとっては正常の状態であった」。さらに、「戦争は都市を富裕ならしめるに反し、長い平和の時期は市民の到底耐ええないことであった」ともつけ加えている。

古代ギリシアに中世のような手工業者ツンフトが生じなかったのは、古代都市国家の民主制が戦争によって支えられていたためだ。古代においては、商人や手工業者は市民として認められなかった。

今回の講義を締めくくるにあたって、ウェーバーは次のように話している。

いかなる時代においても商人は存在した。商人は租税を請け負ったり、戦費を融通したり、戦利品を処分したり、高利をとったり、投機をしたりして活動していた。しかし、それはあくまでも非合理的資本主義であり、労働を組織することによって機能する合理的資本主義ではなかった。

合理的資本主義は市場における、より大量、かつ大衆的な需要をめざして、努力を傾けるものである。だが、古代において、こうした発展は閉ざされており、それがようやく緒についたのは、西洋の中世末期においてだった、とウェーバーは話している。

〈古代においては、都市の自由は官僚的に組織せられたる世界国家のうちに解消する。……[つまり]政治的資本主義にとってもはや生存の余地なき環境たるところの、世界国家の官僚制的組織のうちに解消する。〉

言い換えれば、古代の資本主義は政治(官僚的組織)に密着した政治的資本主義なのであって、それは帝国が拡大し、官僚の統制経済が強まるとともに解体を余儀なくされるものだった、とウェーバーはみていた。

現に後期の古代ローマ帝国では傭兵のかわりに徴兵制が敷かれ、軍船にたいする強制服務の義務が課され、各都市の需要に応じて穀物が分配されるようになった。農民は先祖の土地と職業に縛られ、道路建設などに駆り出され、都市の住民は財産をしぼりとられた。

これにたいし、近代の都市の運命はこれとはまったくことなる形態をとった、とウェーバーはいう。

国家の台頭によって、都市の自治権が奪われていったのは事実である。しかし、その都市を手に入れたのは「互いに覇を競いつつある民族国家」にほかならなかった。

ウェーバーは、この「封鎖的民族国家こそが、資本主義に対して、その存続の機会を保証した」のだと話している。つまり、国民と領土によって規定される封鎖的な「国家」は、他国の攻勢からの生き残りをはからないわけにはいかず、そのために国家は資本と結合したというのである。その意味で、近代資本主義は近代国家の産物だ、とウェーバーは考えていた。

古代都市と中世都市の比較論からは、さまざまな議論が展開できそうだ。

近代資本主義成立の前提──ウェーバー『一般社会経済史要論』を読む(7) [商品世界論ノート]

人びとの需要が企業家の営利活動を通じて満たされる場合、そこには資本主義が存在するとみてよい、とウェーバーは論じている。もっとも、そうした企業が経営可能になるためには、貨幣にもとづく合理的計算がなされなくてはならないことはいうまでもない。

歴史のすべての段階に資本主義は存在する。しかし、ウェーバーは「日常需要が資本主義的な仕方で充足されるという事実は、ただ西洋にのみ特有であり、しかも西洋においても19世紀の後半の出来事である」と強調する。

だとするなら、なぜ16世紀以降、西洋(ヨーロッパ)においてのみ、資本主義が定着し、それが近代資本主義として発展したかが問われなければならない。言い換えれば、アジアではなぜ近代資本主義が発生しなかったのかという問題がでてくる。

前もって答えの方向を示すとするなら、ウェーバーは近代資本主義をいわば一種の文化(福沢諭吉流にいえば文明)としてとらえようとしていたことがわかる。それは単なる経済事象にとどまらなかった。それは科学技術でもあり、都市でもあり、国家でもあり、何よりも新たな近代の精神と倫理なのだった。

その講義を追っていくことにしよう。

ウェーバーはまず近代資本主義が成立する前提は何かと問うている。

ひとつは(1)企業家が物的生産手段(土地、装置、機械、道具など)を私有財産として専有しうること。次に(2)市場の自由が存在すること(身分制の束縛がないこと)。さらに(3)合理的な技術、とりわけ機械が手に入れられること。(4)法のもとで経済の自由が認められていること。(5)自己の労働力を市場で自由に売ることができること。(6)ビジネスの商業化、すなわち株式や投資が認められること、などである。

資本主義の発達は企業の発達をともなってこそ可能だった。

古代ローマ時代でも、国家の仕事を担う業者にたいし投資がおこなわれたことがあるが、これは一般化しなかった。

ウェーバーは株式会社にはふたつの出発点があるという。

ひとつは、政治権力が収益を先取りしようとして資本を集める場合で、ジェノヴァのサンジョルジョ銀行がそのひとつだった。高利のつく戦時公債は、戦争に勝利したときの戦利品や賠償金(戦利品)を当てにして発行された。ただし、失敗に終わったときは紙くずになる。

もうひとつは商事会社に出資する場合だ。15、16世紀には、都市の呼びかけによって、市民が出資に応じ、鉄や布の会社がつくられ、それを官庁が監督した。株式の譲渡は認められなかった。収益のすべては配当金として分配され、積立金などは配慮されなかったという。

17世紀になるとオランダとイギリスの東インド会社が動きはじめる。東インド会社は国際的な植民企業であり、国家が監督して、全国に株を割り当てていた。現在のような株式会社にはほど遠いが、それでも国家により特権を与えられた東インド会社の成功は、人びとに株式会社の意義を知らしめたという。とはいえ、東インド会社でも年々、貸借対照表がつくられ棚卸しがおこなわれるようになるのは、18世紀になってからだ。

株式会社だけではない。近代においては、国家自体が合理的な経済主体になろうとしていた。

中世の都市は年金証書を発行することで多くの収入を調達していた。当時は秩序ある予算制がなく、各都市は1週間ごとに経済計画を立てるありさまだったという。市の収入の増減ははなはだしく、支出は常に不足がちだった。そのため政治権力は租税請負制度によって税収の見通しを立てるようになった。

こうして租税の合理的管理がはじまり、秩序ある財政がつくられるようになっていく。イギリスではエクスチェッカー制度が設けられた。エクスチェッカー制度は、特定の支出は特定の収入によってしか充当されないという方式を指している。こうした方式がとられたのは国王の私的目的による無駄遣いを防ぐためだったという。

16、17世紀になると王侯の独占特許政策があらわれる。ハプスブルク家はイドリア(現スロベニア)の水銀坑採掘の特許権を握っていたし、スチュアート家も国王による独占特許政策を活用しようとした。だが、イギリスの場合は、国王の専断は早くから議会によって阻止されている。

投資は時に投機につながった。近代資本主義の歴史が恐慌の歴史でもあったことを、ウェーバーも指摘している。

1630年代、オランダではチューリップ・バブルが発生した。

ウェーバーはいう。

〈チューリップは、植民事業によって富裕になった貴族社会における奢侈的需要の目的物となり、突如として架空の熱狂相場を出現した。民衆は労せずして利益を獲得したいとう迷妄にはまりこみ、その極、ついにすべての幻想が突如瓦解し、多くの生活が破滅したのだった。〉

だが、チューリップ恐慌は些細な歴史のエピソードにすぎなかった。より深刻だったのは、1720年代に発生したフランスの投機恐慌とイギリスの南海泡沫事件である。このふたつとも幻の植民事業計画が関係していた。

フランスの場合は、当時フランスの財務総監を務めていたジョン・ロー(イングランド銀行の創設者のひとりでもある)が、ミシシッピ会社をつくり、北米にあるフランス領ルイジアナ(五大湖からメキシコ湾にいたる広大な地域)を開発する計画を立てたのが発端だった。だが、それは夢想のうちに雲散霧消する。ミシシッピ会社の証券は暴落し、会社の破産後には、膨大な数の出資者の嘆きが残された。

イギリスの南海会社も同じ経過をたどる。南海会社は国にたいして巨額の前払いをおこない、南洋における商業の独占権を確保した。だが、その結果もミシシッピ会社と同じだった。投機によって莫大な財産が費やされ、山師がほくそ笑むだけの結果で終わった。

その後も恐慌はなくならなかった。1815年、25年、35年、47年にも恐慌はくり返された。「恐慌爆発の原因は、投機過剰の結果、生産そのものではなくむしろ生産手段が、消費財の需要の増加より一そう急速に増加したという事情から生じた」とウェーバーは説明している。

生産手段が急速に増加したのは、19世紀とともに鉄の時代がはじまったからでもあった。

恐慌がなければ社会主義も生まれなかっただろう、とウェーバーは話す。マルクスのいうように、たしかに社会主義は恐慌を防ぐ手段として有効かもしれない、とウェーバーも認めている。だが、不安定な競争の上に成り立つ近代資本主義のダイナミズムは、社会主義の理念を振りきって進む。

1929年には世界大恐慌が発生する。だが、このときウェーバーはすでにこの世にはいなかった。

資本主義が発達するためには卸売商人の存在が欠かせなかった。その卸売商人が小売商人から分離したのは18世紀のことだ、とウェーバーは話している。

輸入商はできるだけ早く外国への支払いをすませるため、商品をオークションにかけた。また逆に外国に輸出するために商品を業者に委託することもあった。

商品の販売を委託される販売代理商(日本でいえば問屋や商社)があらわれると、いっぽうでそれを買い入れる買入代理商があらわれる。当初は現物を見ないで見本で買入がおこなわれていた。

取引所の前身は定期的に開かれるメッセ(大市)であり、ここでは商人どうしの取引がおこなわれていた。

近代的な意味での取引所がつくられるのは19世紀になってからだ、とウェーバーは話している。それ以前にも有価証券や雑種貨幣を扱う取引所はあった。しかし、19世紀になると典型的な商品が取引対象となり、先物取引もはじまる。取引されたのは穀物や植民地の大量商品(砂糖など)であり、その後、工業証券にたいする取引が活発になった。とりわけ鉄道の建設にかかわる鉄道債券が工業証券の人気を引っぱっていった。

卸売商業が活発になるには通信と交通の発達が欠かせない。

新聞が商業に役立つようになるのは18世紀末からである。このころから商品の販路を拡張するため新聞に広告が打たれるようになった。

株式相場が新聞に発表されるようになるのは19世紀になってからで、取引所はそれまで閉鎖的なクラブだったとウェーバーは話している。とはいえ、情報がなければ取引は成立しない。それをかつては郵便制度と信書が支えていた。

交通についていうと、18世紀には船の数も大きさもある程度増えたが、大きな変化とはいえなかった。河川通航は閘門施設によって改良されたが、根本的な革新にいたらなかった。陸上交通も同様だが、道路事情は砂利舗装により大きく改善された。それでも陸上の荷物運搬には海上や河川にくらべ、より多くの費用がかかった。

そこに鉄道がでてくる。「鉄道は単に交通といわず、経済一般に対して、歴史の示したもっとも革命的な手段となった」とウェーバーは語っている。いまから100年前の1920年のことである。

ここで植民政策が近代資本主義の成立といかにかかわっているかが論じられる。

植民地を獲得することでヨーロッパに大きな富がもたらされたことをウェーバーも認めている。富の源泉は(1)植民地の生産物の独占、(2)植民地への販売の独占、(3)植民地と母国との交通の独占によるものだった。

植民地の富を確保するため、例外なく武力を背景にした圧力が用いられた。植民地の管理は、スペインやポルトガルのように直接国家がおこなう場合もあれば、オランダやイギリスのように権限を委譲された会社がおこなう場合もあった。

ウェーバーは前者を封建的類型、後者を資本主義的類型と呼んでいる。

封建的類型の植民地では、土地が封土(スペイン植民地ではエンコミエンダ)として植民者に分配された。

資本主義的植民地では、たいていプランテーションがつくられ、現地住民の労働力が投入された。アメリカでは当初先住民の活用が考えられたが、それは失敗に終わり、黒人の奴隷が輸入されることになった。

19世紀の初頭、ヨーロッパ人の植民地には約700万人の黒人奴隷が住んでいた。しかし、その死亡率はきわめて高かった。そのため1807年から48年にかけ、アフリカからさらに500万人以上の奴隷が輸入された。

奴隷労働から得られる収益はけっして少なくなかった。奴隷たちはプランテーションの規律に従わされ酷使された。それは、まさに略奪経済だった、とウェーバーはいう。

それでもウェーバーは論敵のゾンバルトを批判して、植民地商業が近代資本主義の成立にもたらした影響はごくわずかなものだったと断言する。たしかに植民地商業は略奪によって、富の集積を可能にした。だが、それは西洋の労働組織とはおよそ異なるものだった。

植民地での搾取形態は、奴隷制度の撤廃とともに終末を迎える。奴隷制度と戦ったのはクエーカー教徒だけだった。カルヴィン派もカトリックもこの点では何の寄与もしていない。奴隷制度撤廃にもっとも大きな力となったのは、北米植民地の独立だったという。

1815年のウィーン会議は、奴隷商業の禁止を宣言した。北米植民地が失われたことで、イギリスは奴隷商業への関心を失ってしまう。イギリスで奴隷制が廃止されるのは1833年のことである。それでも1807年から48年までに盛大な密輸入によって、膨大な多くの黒人がアメリカに運ばれていた。

ウェーバーはこう論じている。

〈16世紀から18世紀にかけての奴隷制度が、ヨーロッパの経済組織に対して有する意義はきわめて小さい。それはこの奴隷制度がヨーロッパ内における富の集積に対して大きな意義を有するのとよい対照である。すなわちこの制度はレントナー[不労所得特権層]を多数そだてはしたが、しかしかの工業における経営形態や資本主義的組織やを発展せしめることに対しては、実にいうにたりぬ程しか寄与しなかったのである。〉

植民地がヨーロッパに大きな富をもたらしたことは否定できない。しかし、近代資本主義が成立したのは、奴隷制のプランテーションによってではなく、あくまでも工業の発達によってだ、とウェーバーはとらえていた。

このつづきはまた。

資本主義以前の貨幣と銀行──ウェーバー『一般社会経済史要論』を読む(6) [商品世界論ノート]

ウェーバーは近代資本主義の成立を論じるにあたって、それ以前の貨幣と銀行がどのようなものであったかを説明する。

現在、貨幣には支払手段と交換手段というふたつの機能がある。しかし、歴史的には貨幣はまず支払手段として登場したというところから、ウェーバーは話をはじめている。

交換がなくても支払は発生する。たとえば貢ぎ物、首長からの贈与、結納、持参金、贖罪金、罰金など、支払は常につきものだ。さらに領主が家臣に支払う給与、指揮官が傭兵に渡す支払なども必要になってくるだろう。ペルシア帝国でもカルタゴでも、貨幣は軍事上の支払手段を確保するためだけに鋳造されていた。

貨幣にはさまざまなものが用いられていた。貝殻もそのひとつである。しかし、貝殻ではなく家畜でなければ買えないものもあった。当初は、何でも買うことのできる共通貨幣はなかったといえるだろう。

貨幣は財宝としても蓄積された。それは身分的動機にもとづくもので、貨幣を所有する者には威光があるとみられたからである。そのため、耐久性をもつ象牙や巨石、金や銀などの金属が身分的貨幣として扱われた。

原始時代においては、女性は貨幣財貨をもつことができなかった。男の首長だけがりっぱな大きさの貝殻を所有していて、戦争や特別の贈り物のときなどにかぎって、それを放出したのだという。

貨幣が一般的交換手段として利用されるのは、対外商業がはじまってからである。そして、対外的な貨幣が、次第に共同体内部の経済に侵入してくる。

ウェーバーは初期にはこんな貨幣があるとして、(1)宝貝、硝子玉、琥珀、珊瑚、象牙などの装飾貨幣、(2)穀物、家畜、奴隷などをはじめ、煙草、火酒、塩、鉄器、武器のような対外的交易貨幣、(3)その土地では生産できない毛皮、皮革、織物のような衣服貨幣、(4)小片に何かの印をつけた記号貨幣などを挙げている。

こうした貨幣を評価基準として、交換を実現するのはなかなかやっかいなことだった。たとえばミズーリ州の先住民は、小刀二つ、ズボン1着、掛け布団1枚、小銃1丁、馬1頭、革天幕1張で、一人の女子を購っていた。椰子の実10個が一定量の煙草と交換されていたこともある。贖罪金もさまざまな財貨であらわされていた。こうした貨幣の数量で表現されているものは、伝統的に定められた社会的評価である。そして、この社会的評価も状況によって変化した。

貨幣には次第に貴金属が利用されるようになる。それは、貴金属が腐蝕しにくいこと、装飾物ともなりうること、加工しやすく細分しやすいこと、秤量できることなどが理由だった。

最初に金貨がつくられたのは、紀元前7世紀のリディア王国(現トルコ西部)においてである。バビロニアでは銀塊が秤量貨幣として用いられていた。

政治権力者が貨幣の鋳造権を握るのは、もっとあとの時代になってからである。紀元前5世紀ごろ、ペルシアのダレイオス1世はダレイオス金貨をつくり、それを傭兵に給付している。鋳貨を財貨の取引に用いたのはギリシア人である。フェニキア人は商業に貨幣を利用しなかった。ローマでは紀元前269年にいたって、ようやく銀貨が鋳造された。

貨幣の鋳造は17世紀まで手作業でおこなわれ、手間がかかったうえに、その仕上がりもまちまちだったという。その純正さを判断するには、刻印が比較的安全なよりどころとなった。

ここでウェーバーは金属本位の話を持ちこんでいる。金属本位とは、特定の鋳貨を支払手段として法定することを意味する。今日では多くの金属(たとえば金、銀、銅)のあいだに特定の比率を設定する両本位制が基本になっているが、かつてはこの比率が常に変動していた。

地方取引では銅がよく用いられ、遠隔取引では銀がよく使われていたが、しだいに金が頭角をあらわす。その場合は、とりわけ金と銀の比率が問題となった。

ローマ帝国では銅と銀の並行本位制がとられ、銅と銀の比率は112対1を維持することが目指された。金貨も商業貨幣にはちがいなかったが、当時、金貨は経済目的より軍事的な論功行賞として交付されていたという。

カエサルが政権を掌握すると、金本位制がとられ、銀との比率が11.9対1と定められた。

アウレウス金貨はコンスタンチヌス時代まで用いられた。コンスタンチヌスのとき新たにソリドゥス金貨がつくられ、ローマ帝国崩壊後も広く流通した。

ウェーバーはカロリング朝から中世末にいたる貨幣の変遷についても詳しく触れているが、省略してもいいだろう。ただ、中世は銀本位制だったこと、貨幣鋳造権は王や皇帝が専有していたが、実際には貨幣の鋳造は特権者に委譲され、手工業的・ツンフト的につくられていたこと、時がたつとともに悪鋳がおこなわれたこと(悪貨は良貨を駆逐する)、それにより金(とりわけフィレンツェのフローリン金貨)の権威が高まったことなどを頭に入れておくべきだろう。

16世紀以降は、メキシコやペルーからヨーロッパに大量の貴金属がもたらされた。ウェーバーによると、その量は1493年から1800年にかけ、金が2500トン、銀が9万ないし10万トンだったという。

これによりヨーロッパでは大量の通貨が流通するようになった。だが、混乱がつづき、貨幣制度の合理化には時間がかかった。

近代的本位制度が過去とことなるのは、それが国庫収入の観点からではなく、純国民経済的観点から実施されたことだ、とウェーバーはいう。それは、王室収入に都合のいい観点からではなく、商業上、合理的な観点から貨幣制度が定められたということである。

その点で先鞭をつけたのはイギリスだった。1717年にイギリスはアイザック・ニュートンの助けを借りて、ギニー金貨1枚が銀貨21シリングにあたると定めた。その後、金は本位金属となり、銀は補助貨幣に格下げされていった。

いっぽうフランスは革命中、さまざまな実験をおこなった結果、銀を基本とした両本位制を採用し、銀と金の比価を15.5対1と定めた。

ドイツでは銀本位制が存続していた。ドイツが金本位制に移行するのは、1870年の普仏戦争の勝利により、フランスから多額の戦争賠償金を得ることができたからである。

さらに、カリフォルニアでの金の発見により、世界の金の量が増大し、ドイツではマルク金貨がつくられることになった。

ウェーバーは銀行の話にも触れている。

資本主義が成立する以前も、銀行はなかったわけではない。多種多様な通貨が流通するなかで、銀行の主な役割は両替だった。

さらに遠隔地での支払の必要が加わると、支払委託の引き受けが業務に加わる。

小切手のような支払手段も必要になった。貨幣保管業務、言い換えれば預金業務もはじまった。これらはエジプトでもローマでもおこなわれていたという。

各種の通貨がないバビロニアでは両替業務はなかった。その代わり、銀行業者は銀塊に刻印を押して貨幣とする業務を請け負っていた。バビロニアの銀行は振替業務をおこなっており、銀行切符(ただし流通の対象ではない)のようなものも発行していたという。

古代ローマでは、銀行業者は公認の競売業者でもあった。注目されるのは、銀行において当座勘定取引がおこなわれていたことである。

しかし古代の銀行は、民間経営は例外で、たいていが神殿や国家によって運営されていた。

神殿(たとえばデルフィ神殿)は金庫としての役割も果たしており、預けられたお金を略奪することはできなかった。奴隷たちはみずからの貯金を神殿に預け、それによって自由が得られる日を待った。いっぽう、王にとって神殿は大きな貸主でもあった。

国もまた国庫収入を目的として銀行業務を営んでいた。プトレマイオス朝のエジプトでは、王が国庫財政上の機関として、銀行を独占していたが、それは近代的な国立銀行制度とはまるで無関係の機関だった。

中世の銀行制度は当初はささやかなもので、11世紀には両替屋がある程度だったという。それが12世紀になると遠隔地の支払取引のために手形証書が使われるようになった。金貸しをおこなっていたのは、定住の商人ではなく、ユダヤ人やロンバルディア人(北イタリア人)などの外来者だった。

うちつづく貨幣悪鋳に対応するため、中世の商人たちは結束して銀行を設立し、その預金をもとに振替証券や支払小切手を発行した。だが、その銀行はなかなかつづかなかった。

中世の銀行は、法王庁のために租税を徴収する仕事なども請け負っていた。戦争をはじめようとする団体や国王にも融資もおこなっている。だが、その回収は容易ではなく、銀行はしばしば倒産の危機に見舞われた。

政治権力者は安定した銀行を求めるようになった。そのためにさまざまな独占権(たとえば関税)をもつ独占銀行がつくられるようになる。ジェノヴァのサンジョルジョ銀行はそうした銀行のひとつだった。

ここでウェーバーは中世の手形の特徴について詳しく述べているが(たとえばジェノヴァの商人Aがいかにしてバルセロナの商人BにCを通じて一定の金額を払うか)、それについては省略する。ただ、手形が支払の無条件の保証を得ることによって今日の銀行紙幣へとつながることを覚えておけばいいだろう。

かつてイギリスでは金を扱う貴金属商人が銀行を営み、預金を引き受けたり、融資や振替の業務をおこなったりしていた。しかし、1672年にチャールズ2世が巨額の負債を踏み倒すために支払停止を命じたことから、多くの銀行が破産に追いこまれた。そこから、もっとしっかりした独占的銀行が求められるようになった。

もともとイングランド銀行は、オレンジ公ウィリアムがルイ14世と戦うための戦費を調達するために、1694年に設立された。だが、国王の権力が強化されることを恐れた議会は、これを国立銀行として認めなかった。そのうえ、「議会の決議にもとづかないかぎり、国家にたいし貨幣を前貸しすることはできない」との規定を設けた。

イングランド銀行は120万ポンドの株式資本によって設立されたが、これはたちまち国家のふところに消えてしまった。しかし、とウェーバーはつけ加える。

〈そのかわり銀行は貴金属取引の権利、商品抵当貸付の権利、および手形取引の権利を獲得した。ことに最後に示した権利はもっとも重要なものであった。何となればこれは銀行券発行権と相関関係に立つからである。……イングランド銀行こそ、組織的に手形を売買した最初の銀行であり、したがってまた、商人ならびに生産者のために、満期前に手形をあらかじめ割引することにより、最終生産物が最終消費者に達するまでの長い経過を短縮した最初の銀行であった。〉

要するにイングランド銀行の設立によって、イギリスは手形割引権(企業信用)と銀行券発行権をもつ近代的な中央銀行をつくりあげたということになる。ウェーバーによれば、こうした銀行はインドや中国ではつくられなかったという。

最後にウェーバーは補足的に資本主義時代以前の利子についても触れているので、簡単に紹介しておこう。

村落共同体や氏族共同体のなかでは、利子も貸付も存在しなかった、とウェーバーは話している。相互扶助が原則だったからである。困ったときに人を助けるのは、共同体の義務になっていた。ユダヤ人もイスラム教徒も同胞からは利子をとらなかった。

利子が発生するのは内輪ではない別種族や別身分の者への貸付がなされるときだった。

一般に利子は資本のこうむる危険にたいする代償として発生する。古代においても家畜や穀物の貸付を受けたときには、その数倍のものを返すのが決まりだった。海上貸付は危険が大きいぶん、利子も高かった。

中世の教会は高利を禁止する宣言をたびたび発した。

多くの人がユダヤ人の貸付に頼っていた。しかし、同時に人びとは国家がユダヤ人の資金を没収し、かれらを追放することを期待していた。こうして、ユダヤ人は町から町へ、村から村へと追いまくられることになった。

教会自身が貸金所を創設することもあった。だが、これは長くつづかず、かれこれするうちに教会も利子を黙認する寛大な態度をとるようになる。

とりわけ北ヨーロッパでは、新教が利子禁止のタテマエをなし崩しにしていった。正当な利子を擁護する理論を展開したのは17世紀のカルヴィン派指導者、クラウディウス・サルマシウスだった、とウェーバーは話している。

『始まっている未来』(宇沢弘文・内橋克人)を読む(再録) [本]

1

本書のもとになった対談は、2009年の春から夏にかけて、つまり自民党麻生政権末期におこなわれた。出版されたのは鳩山民主党政権が誕生してからだ。

ジャーナリスト内橋克人と経済学者宇沢弘文との息はぴったりあっており、内橋が宇沢から議論を引っ張りだし、時にその議論を具体例で補足するという役割を果たしている。ほとんど認識を共通する論者どうしによる対談と考えてよい。これから本書の内容を紹介するときに、基本的にいちいちふたりの名前を挙げないのは、そうした背景があることをいちおうことわっておく。

第1回の対談には「市場原理主義というゴスペル」という大見出しがつけられている。2008年の恐慌をもたらした大きな要因が、市場原理主義という考え方だと著者たちは考えている。そこでまず1929年の大恐慌にさかのぼるところから、対談は始まっている。

1920年代半ばころから、アメリカではカネ余りによる投機が起こり、「フロリダの別荘用の土地に始まって、1次産品、石油、金、美術・骨董品、ありとあらゆるものが投機の対象」になった。そのバブルが膨らんだあげく、最終的にニューヨークの株式市場が暴落し、それが金融市場から実体経済におよんでいったのが、戦前の世界大恐慌だったといえるだろう。

これに対し、ルーズヴェルト政権は、金融機関への監督を強化するいっぽう、TVA(テネシー川流域開発公社)などをつくって社会的インフラの整備に政府の資金をつぎこんで、何とか経済を回復させようとした。

こうした政策を理論的に支えていたのが、ケインズの考え方だった。宇沢によれば、ケインズは「資本主義は基本的に不均衡であり、失業の大量発生、物価の不安定、とくにインフレーション、そして所得と富の不平等といった経済的な不均衡は資本主義に内在しているものだから、それを政策的、あるいは制度的に防がなければならないという問題意識」をもっていたという。ケインズは、資本主義のもとで、安定的な経済成長、完全雇用、「すべての国民が人間らしい生活を営むことができるような制度」を実現したいと願っていた。

ところが、これとは全くちがう考え方もあった。それがナイトやハイエクの唱えた「新自由主義」だという。新自由主義は世界大恐慌の中で生まれたというより、ナチズムや共産主義に対抗するために生まれた理念だったといってよい。

宇沢はその考え方を次のようにまとめている。

〈企業の自由が最大限に保証されるときにはじめて、一人一人の人間の能力が最大限に発揮され、さまざまな生産要素が効率的に利用できるという一種の信念に基づいて、そのためにすべての資源、生産要素を私有化し、すべての市場を通じて取引するような制度をつくるという考え方です。水や大気、教育とか医療、また公共的な交通機関といった分野については、新しく市場をつくって、自由市場と自由貿易を追求していく。社会的共通資本の考え方を根本から否定するものです。パックス・アメリカーナの根源にある考え方だといってもいいと思います。〉

新自由主義のもとでは、政府はほとんど市場に介入してはならないことになっている。むしろ企業が自由に活動することを容認し、さらにそれを促すのが政府の役割というわけだ。あとで、あらためて説明するつもりだが、社会的共通資本の形成を唱える宇沢が、新自由主義に反対する側に立っていることはいうまでもない。

この新自由主義をさらにエキセントリックに政策化していったのがフリードマンの「市場原理主義」だ。

フリードマンは「自由を守るためには、共産主義者が何百万人死んでもかまわない」と思っているような人物で、麻薬をやるのは本人の勝手、黒人が貧乏なのも本人の勝手と、何ごとにも規制緩和と自己責任を唱えていた。市場原理主義の立場からすれば、もうけるためには何をやってもいいことになる。

レーガン政権と、そのあとのブッシュ政権が、銀行と証券の垣根を取っ払い、超富裕層への減税を実施し、巨額の財政赤字と貿易赤字を埋めるため、国債や金融商品(それに組みこまれていたのがサブプライムローン)を日本などに押しつけていった背景には、無節操な市場原理主義の考え方が控えていた。

それだけではない。日本では嘆かわしいことに、バブル崩壊後、アメリカ流の「規制緩和万能論」が、たちまち政財界に受け入れられていった。その走りが、細川政権時代に中谷巌が中心になってまとめたいわゆる「平岩レポート」で、そこには「自己責任原則と市場原理に立つ自由な経済社会の建設」というきらびやかな文言が並んでいた、と著者は指摘する。

そこから生まれた政策が、派遣労働(正規・非正規社員の区別)、最低賃金の抑制、後期高齢者医療制度、郵政民営化、医療・農業・教育の「改革」などなどだった。つまり国の関与や規制をやめて、企業が勝手に商売できるような環境をつくれば、何もかもうまくいくという発想だった。その結果、何が起きたか。リーマン・ショックを引き金とする、平成大恐慌だったというのである。

経済学はよくわからない。ただ思うに、経済学は科学というより、時代の雰囲気がつくった信念体系=社会思想のような気がしてならないのだ。その点では、マルクスもケインズもハイエクも同じだった。最後は処方箋(場合によっては手術)に行き着くという点で、経済学は医学と似ている。そして医術が生老病死を越えることができないように、いかなる経済術も絶対幸福を生みだすことはありえない。宗教だというつもりはまったくない。共産主義にも救済はない。ただ、どこかに限界があることは、わかっておいたほうがいいと思うのである。

へんな感想になってしまったけれど、カネに振りまわされている世界はどこかゆがんでいる。もちろんカネがなくては暮らせないし、カネさえあれば何でもできるというのもわからないわけではない。ただ、最近、世の中はますますそのような傾向が強くなって、人は自分が何だかそういう異常な世界にいることすら、実は認識できなくなっているような気がしてならない。恐慌はそのことを気づかせる機会となったが、人をそのアリジゴクに落としたのが、カネこそすべてと考えた市場原理主義だったことはたしかである。

2

内橋克人は「北欧モデル」を経済のあるべき姿として描いている。北欧ではだれもが利用できる公共的制度(社会的共通資本)があり、「生きる、働く、暮らす」という、人としての基本生活が社会的に保障されているという。

それにくらべれば、日本の社会ははるかに過酷だ。カネと権力が一番で、それを目指して人は競争する。広くいえば企業、下世話にいえば親分や大将に仕え、目立った業績を挙げるというのもよくあるパターンだ。そこから落ちこぼれてしまうと、世間のお情けにすがるか、世のはみ出し者になるしかない。大不況が日本でより深刻なのはそのためだ。

規制緩和をするのは、最初からはっきり企業のビジネスチャンスを増やすためだといわれてきた。ビジネスの機会が増えると、雇用も増えるし、買い物も便利になるし、社会のムダもなくなるし、それで経済が発展すると、いいことづくめという宣伝がなされてきた。しかし、規制緩和が打ちだされてからというもの、つまり平成になってから、日本経済はほとんど停滞していたことはまちがいない。

内橋は規制緩和と構造改革のもとで、自治体財政から切り離された公立病院が経営難におちいり、大規模小売店舗法の撤廃で地元の商店街が崩壊し、解雇自由・超低コストの労働力(派遣や非正規社員)がどんどん増え、国民医療費抑制の名のもとに後期高齢者医療制度が導入されていったことなどを例に挙げている。これをみても、規制緩和がいかに日本社会に打撃を与えていったかがわかろうというものだ。

実は規制緩和を言いだしたのはアメリカである。規制緩和は日本市場をアメリカ企業のために開放するということを意味していたのではないか。

内橋は「日米安保とは、軍事条約だけではなく経済協力とのパッケージ」だと話している。宇沢弘文も日本がますますアメリカの植民地になろうとしていると指摘する。そのことを示すのが、たとえば1980年代末から90年代にかけての「日米構造協議」だ。

〈日米構造協議の核心は、日本のGNPの10%を公共投資に当てろという要求でした。しかもその公共投資は決して日本経済の生産性を上げるために使ってはいけない。全く無駄なことに使えという信じられない要求でした。……[その結果]最終的には630兆円の公共投資を経済生産性を高めないように行うことを政府として公的に約束したのです。まさに日本の植民地化を象徴するものです。〉

630兆円というのはものすごい額で、これはいまの国債残高600兆円に該当する。地方自治体は中央政府の指示で地方債を発行し、そのカネでやたらレジャー施設をつくった。そのつけが、いま回っているのだ。

それにしても無駄なことにカネを使えというのはひどい話だ。昔、だれかから聞いたことがあるが、日本ではアメリカ派でない官僚は出世できないという。目に見えないところで、アメリカの日本に対するコントロールはずっとつづいている。前回、経済学は時代の産物だと書いたけれども、経済学はしばしばアメリカの世界戦略の道具になっている、と付け加えてもよさそうだ。

空疎なキャッチフレーズにだまされず、「生きる、働く、暮らす」の場に思想の根拠を置くことがいかにだいじかを思い知らされる。

3

宇沢弘文は戦後の日本の経済学者では下村治を高く評価している。池田内閣時代に「所得倍増計画」を唱えたが、公害などを見て、その後ゼロ成長論に転じた人だ。「佐賀の葉隠精神を体現した昭和の偉丈夫」で「日本がアメリカに植民地化されることを心から憂えていた」という。

アメリカの経済学者で宇沢がとくに評価しているのはスティグリッツだ。オバマ政権がサマーズやガイトナーといった、どちらかといえば市場原理主義者を国家経済会議委員長や財務長官に登用した理由がわからないと苦言を呈している。

これからの経済学として、宇沢が思い描いているのは「ケインズ=ベヴァリッジ」型の考え方で、その中心概念となるのが社会的共通資本である。

〈社会的共通資本は、基本的にはペイしないし、決して儲けを求めてはいけない。社会的共通資本に携わっている人々は職業的な知見と規律を保って、しかし企業として存続しなければいけない。原則赤字になるものを支える制度をつくるのが政府の役割です。社会的共通資本が本来の機能を果たせる形で持続的に維持できるような制度が、リベラリズムを理念とする社会の経済的な仕組みということでしょう。〉

やはりわかりにくい。大先生には申し訳ないのだが、ネーミングが悪いのではないかとさえ思ってしまう。

それはともかく、宇沢はこれまでの経済学の研究から、社会的共通資本という考え方に達したという。大きな影響を与えたのは、ケインズがいちばんだったのはまちがいないが、古典派では、アダム・スミスとジョン・スチュアート・ミルだったことがわかる。

スミスについては、こう話している。

〈自然、国土を大事にして、そこに生きる人々すべてが人間らしい営みをすることができるというのが、アダム・スミスの原点です。〉

ミルについては、『経済学原理』に描かれた「定常状態」が注目されている。

〈マクロ経済的にはすべての経済的な変数(実質国民所得、消費や投資など)が一定に保たれているが、ひとたび社会のなかに入ってみると、はなやかで人間的な営みが展開されている。人々の交流、文化的活動、新しい研究……。新しい何かがつくられている活気に満ちた社会であり、かつ経済全体で見ると定常的である。〉

ぼくは例によって、経済学独特の抽象や言い回しが苦手なのだが、それはともかく、宇沢によると、スミスを継承したミルのいう「定常状態」を実現するための制度が「社会的共通資本」という考え方なのだとされる。

ところが市場原理主義が横行すると、世の中、何もかもカネというような風潮になってしまった。

内橋はこういうふうに言っている。

〈人間らしく生きるには豊かさが必要だという順序なのに、いまは逆立ちして、豊かさが満たされれば人間らしく生きられる、という話になっています。つまりは、依然として人間の生存条件ではなく生産条件優位の思考法ですね。〉

この対談では、宇沢が1991年にローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の出した回勅の主題となった「社会主義の弊害と資本主義の幻想」の提唱者だったことが明らかにされている。

その内容について、宇沢はこんなふうに説明している。

〈「社会主義の弊害」とは、社会主義のもと、市民の基本的権利は無視され、個人の自由は完全に剥奪され、人間的尊厳は跡形もなく失われてしまった。特に、狂気に陥った独裁者スターリンの支配下、ソ連全土が巨大な収容所と化し、何百万という無実の人々が処刑されたことなどを指しています。ところが、多くの人たちは資本主義になればいいと思っているが、それは大間違いで、資本主義には社会主義に劣らない深刻な問題がある。特に市場原理主義的な考え方が支配しつつあることに焦点をあてて、考えを進めたわけです。〉

この部分には宇沢の考え方がよくあらわれている。

これまで見てきたところで、社会的共通資本という概念が、近代の歴史、さらには経済学を検証したなかで、練り上げられた考え方だということがわかるだろう。

そこで、以下は、ひょっとしたら勘違いしているかもしれないぼくの勝手な解釈である。

社会的共通資本の思想とは、人が自由に暮らしていくのに必要不可欠な生活基盤をコミュニティで支えていく工夫ということなのではないだろうか。柳田国男のいう結(ゆい)である。

それは中央政府ではなく、自治体がリードしながら、社会に〈脱商品〉の領域を埋めこんでいくという具体的実践なのだ。それは村や町のよき伝統を復元する試みでもある。

ただし、社会的共通資本をになうのは、政府や役所ではなく、企業を含む自主的団体である。

その対象となるのは、自然環境であったり、道路や電気、ガス、水道であったり、教育や医療であったりする。これらは儲けの対象ではない。そのコストは原則として受益者が負担し、場合によっては税金によってまかなわれる。その運営にあたるのは官庁ではなく、専門家の集団であって、しかもその業務実態はつねに開示されていなければならない。これらはすべて社会全体の財産であり、個人的な専有は許されない。

宇沢のいう社会的共通資本は、そんなふうに理解できるのではないだろうか。さらに想像をめぐらせば、それは脱中央集権で、村と町を復活させる構想へとつながってしかるべきだ。生活の基本ラインを確保するという意味では、いざというときにも安心して生きていける場(そしてそこをステップにして社会に戻っていける場)を地域のスポットとしてつくっていくことも必要だろう。

そして、おそらく、こうした〈脱商品〉の領域を社会の中に組みこんでいくことは、必ずしも企業活動を阻害しないし、かえってそれをよい方向に促進させる場合もある。ジョン・スチュアート・ミルが描いたのは、そういう世界だったと思われる。

4

内橋克人は、未来に向けてすでに始まっている新しい経済について、多くのことを語っている。ひとつはアメリカ支配の経済からの脱却ということである。人や自然よりカネを優先する社会を終わりにしようというメッセージもある。大賛成だ。

「共生経済」をつくりだし、「FEC」自給圏を形成しよう、と内橋は提案している。共生経済は連帯・参加・協同の経済を意味する。競争経済とは正反対だ。「FEC」は食料のFと、エネルギーのEと、ケアのCを合成した内橋語。

考えてみれば、日本は食料もエネルギーも自前でまかなえず、安全保障もアメリカに牛耳られているありさまだ。医療のケアだって、近ごろはだんだんあやしくなっている。それをみんなの力で、何とかできないか。この本のタイトルにひめられているのはそんな思いだ。

内橋が参照にするのは、ドイツや北欧の経済だ。たとえばデンマークは食料自給率300%、エネルギー自給率120%。それでいて、産業も発達していて、教育水準も高く、1人あたりGDPも日本より上で、所得格差は世界で最も低く、公務員がいばっていない。面積は日本の8分の1、人口は日本の20分の1とはいえ、実際、こんな国があるのだ。

デンマークでは、市民共同発電方式がとられていて、電力会社は市民の生みだした余剰電力を必ず買い取らねばならない。電化製品には「エナジーラベル」がついていて、消費者がエネルギー効率の高い製品を選べるようになっている。あくまでも市民が経済の中心なのだ。

ヨーロッパでは環境都市づくりが進んでいる。中心部に自動車を入れない町が増えている。緑が多く、喫茶店や本屋があって、人々が散歩を楽しみ、文化を味わえる町。ぼくもプロヴァンスで確かにそんな町を見た(ただし、ここには原発もあったが)。

話変わって、宇沢弘文は地球温暖化に触れている。かれは、大気を世界の共通財産としてとらえ、その汚染を防ぐために、「比例的炭素税」を導入し、「大気安定化国際基金」をつくるという構想を持ちだしている。

炭素税というのは大気中への二酸化炭素の放出に対してかけられる税金のこと。それを各国が1人あたり国民所得に応じて、公正に分担するのが比例的炭素税だ。それによって大気汚染を少しでも抑えるねらいがある。税金は森林の育成や環境技術の開発などに用いられる。そして、その一部を「国際基金」に組み入れて、発展途上国の環境保全に役立てようというのである。

日本はどこかで道をあやまってしまった。この本には、もう一度、くにのあり方の基本に立ち返って、経済を組み立てなおすためのヒントがあちこちに示されている。

(2009年11〜12月「海神日和」)

資本主義以前の商業──ウェーバー『一般社会経済史要論』を読む(5) [商品世界論ノート]

ミュンヘン大学でのマックス・ウェーバーの講義ぶりを記述したものが残っている。

〈ウェーバーの講義は準備されたテキストの読み上げでは全くなかった。彼が教室にもってくるもののすべては、見たところ彼がアウトラインのほんのわずかの基本的な項目を書きとめたにすぎないと思われる小さな数枚の紙片であった。だから、学生たちは学問的で芸術的な創造のうっとりさせるような過程をよく眺めていたものだった。言葉や思想が爆発的な力で生みだされた。ウェーバーは早く実に急いで話した。この奔流についてゆくことは容易ではなかった。だが、すべてのものは、きわめて厳密に練りあげられた体系的な秩序において提示され、きわめて精確な逐語的な定式であらわされた。〉

この記述を引用する長部日出雄は「マックス[・ウェーバー]の講義は、あらかじめ調べ抜き考え抜かれた主題を、語りながらさらに自在に展開していく即興演奏の要素を、多分にふくむものだった」と、感嘆しきりの様子で記している。

さて、その講義だが、いまは資本主義以前の商業を概説するところまで進んでいる。

商業はことなる共同体間の取引として発生する、とウェーバーは述べる。共同体間で生産が分化する結果、商業が発生した。やがて、生産自体が商業を目的とするようになり、商業が独立した職業となっていく。

インドでは、商人(バニヤン)階級はカーストに位置づけられていた。いかなる生き物も殺すことを禁じられているジャイナ教徒は、宝石や貴金属を扱う商人となった。土地を所有できないユダヤ人が商業、とりわけ金融業に向かったのも、宗教的な理由からだ、とウェーバーはいう。

中世には領主商業があらわれた。領主が荘園の生産物の余剰を市場で売るため、職業的商人を手代として雇うのだ。

王侯が他人種の商人に保護を与え、その代償として手数料を徴収する習慣は中世にも存在した。

古代オリエントでは、権力者どうしがたがいに贈り物をしてよしみを通じていた。ふつうは黄金や戦車だが、馬や奴隷が贈られることもあった。

エジプトのファラオは自身が船主として、交易事業を営んでいた。ヴェネツィアの首長(ドージェ)たちも船主だった。ハプスブルク家も18世紀までみずから交易事業を直営していた。しかし、王たちが商人に商業を特許したり、請け負わせたりして、その成果の一部を受けとることが多くなる。

独立した商人層が生まれる前提としては、交通手段が確立されていなければならなかった。

メソポタミアでは河川を渡るときに、空気をいれた山羊皮が用いられていたし、イスラムの時代でも革嚢船があった、とウェーバーは話している。

陸上では13世紀ころまで、商人は自分の背に商品を担いだり、ロバやラバなどに二輪車をひかせたりして荷物を運んでいた。馬は最初、戦争にしか用いられず、運送手段として用いられるようになったのは、わりあい新しい時代にはいってからだという。

船の発達には長い時間を要した。最初は昼間の沿岸航海しかできなかった。やがてアラブ人がモンスーンを利用して、インドへの遠洋航海をころろみる。しかし、すでに中国人は3、4世紀に羅針盤を利用しており、ヨーロッパ人がそれを採用するのははるかあとのことだ。いずれにせよ、羅針盤の導入は航海に決定的な影響をもたらした、とウェーバーはいう。

帆は船のスピードアップに貢献した。それでも古代においては、ジブラルタル─オスティア(ローマの外港)間、メッシナ─アレクサンドリア間はそれぞれ8〜10日の日数を要していた。帆船航海術の完成は16、17世紀のイギリスを待たなければならない。

海上商人はいつでも海賊に転じた、とウェーバーは話している。商船は軍船・海賊船にもなった。しかし、それも次第に役割によって分化してくる。

古代のエジプトの王は、いちばんの船持ちでもあった。私的な運漕業を開始したのは、フェニキア人とギリシア人である。

船に関しては、ローマ人はカルタゴ人に遅れをとっていた。ローマで私的運漕業がはじまるのはポエニ戦争後だ。とはいえローマ人は基本的に陸地中心で、海洋の交易には不熱心だった。

古代、船の動力には奴隷が漕ぎ手として用いられていた。船主は商人で、ギリシアのポリスにはエンポロスと呼ばれる船乗りの商人がいた。ローマでは国が船舶の徴用と穀物の配給を仕切っていた。しかし、ローマでは船による運送は発達せず、軍船も衰退して、海賊が横行することになった。

古代や中世でも船荷に関する決まりが設けられていた。遭難によって船荷を捨てざるをえないときには、関係者が共同でその損害を負担することになっていた。海上貸付には高い利子が発生した。とはいえ、遭難で荷を失ったときには、貸主は幾分かの利子削減に応じなければならなかった。

中世の海上商業は、古代とちがい組合によって営まれるようになる。商人たちは仲間組合を結成し、船長を雇って共同で船荷を運搬し、共同で危険を分担した。資本家による海上貸付もあって、行商人たちはこの方式をよく利用したという。

行きの船には海外で売られる商品が積まれ、それに商人が同道する場合もあれば、別の商人に販売をゆだねる場合もあった。そこで生じた利益はその都度分配された。

近世を尺度とすれば、中世の海上商業の取引高はきわめてわずかなものだった、とウェーバーはいう。航海の期間も長かったため、資本の回転もきわめて緩慢だった。海賊に襲われる危険もあった。それでも、地中海やバルト海では、それなりの規模の取引がおこなわれていた。

海上にくらべ陸上の危険は少なかった。その代わり運賃は比較にならぬくらい高くなった。陸上商業でも13世紀までは商人が商品についていくのがふつうだった。その後は、運搬人が荷物に責任をもつようになる。

問題は道路事情だった。古代ローマの道路は、あくまでも首都への食糧供給と政治的・軍事的目的のためのものだった。中世の荘園領主は農民たちに道路や橋梁の建設・維持を課し、めいめい勝手に道路をつくるようになった。

中世では海上にくらべ陸上の取引ははるかに少なかった。加えて、運送に時間がかかった。アジアや中東では、隊商が荷物の運搬を引き受けていた。

人びとが個人的に旅行ができるようになったのは、14、15世紀になってからである。当初は荘園領主が農家に馬や馬車を貸しつけて運送にあずからせていた。そこから次第に独立した運送業者が生まれ、運送業者のツンフトが結成される。

中世は河川の舟航が盛んだった。領地内の運輸独占権をもっていた領主や大司教は、この権利を船乗りたちにゆだねた。しかし、しだいに船乗りたちは団体を結成し、河川通行権をにぎるようになる。ツンフトや都市の自治団体が船を所有して、この権利を行使する場合もあった。

商人は身分の保証を求めた。最初に求めたのは首長の保護である。つぎに法的な保護が求められた。商人の数が増えるにつれてハンザ(団体)が結成される。都市には外来商人のための居留地がつくられた。

最後に商品を取引できる市場が必要になってくる。エジプトやインド、ヨーロッパでも、もともと市場は外来商人のために、王の特許により創設された、とウェーバーは話している。市場ではさまざまな決まりが設けられ、手数料や市場税がかけられて、王はこれによって利益を得ていた。

定住商人は都市発展の産物だ、とウェーバーはいう。もちろん、以前から城の回りの集落に市はあった。だが、そこに定住商人がいたわけではない。

定住商人の起源は行商人だ。かれらは周期的に旅行し、地方で生産物を売ったり買ったりしていた。次に、かれらは使用人に地方を回らせて産物を集めるようになり、さらに地方に支店を設けて、使用人を常駐させるようになる。そして、自身は都市の定住商人となるのである。こうした状況が可能になったのは中世末期だという。

中世商業の中心は小売業だった。はるばるオリエントから商品をもたらす商人も、直接、消費者に商品を売ることに重点を置いていた。本来の卸売商人は中世末期でもほんのわずかしか存在しなかった。ハンザ同盟の商人たちも他国で小売商人を組織することに重点を置いていた。

定住商人が闘ったのは、まずユダヤ人や他国商人、田舎の商人などのような外部的存在であり、かれらを市場から排除しようとした。そして、内部においては、仲間のひとりが突出しないよう機会の均等を求め、さまざまな規制を設けた。営業活動の範囲や消費者の囲い込みをめぐっても争いが生じたという。

さらにウェーバーは各地の商人の集まりとしてメッセ(見本市)の存在を挙げている。その代表がシャンパーニュの大市だった。シャンパーニュでは4つの町で6つのメッセが、それぞれ年に50日間開かれていた。

ここで取引された最大の商品はイギリスやフランドルの羊毛と羊毛製品である。これにたいしイタリアなどからは香料、染料、臘、サフラン、樟脳、漆などがもたらされた。シャンパーニュには世界中の貨幣が集まり、為替や手形の決済がおこなわれていた。

合理的な商業には計算技術が欠かせなかった。位取り計算法はインドで発明され、アラブ人がこれを発展させ、ユダヤ人がヨーロッパに伝えた。ヨーロッパで計算法が普及したのは十字軍の時代になってからだという。そして、中世のイタリアで簿記がつくられるにいたった。

ウェーバーによれば、簿記の必要性が高まったのは、家族的な経営体である商家が非家族的な経営体を形成することになってからだという。

たとえば南ヨーロッパでは、東方に向かう商人が、多くの出資者とコンメンダ(委託)契約を結び、帰国後におのおのの出資者とそれぞれ決算をおこなうようになった。北ヨーロッパでは企業家が旅に出る多くの組合員にコンメンダを与えていた。

コンメンダ業務が普及すると、継続的経営体が発展し、経営体のなかに計算という要素がはいってくる。

フッガー家でもメディチ家でも、当初は家計と経営は未分離だった。だが、しだいに家計の計算と営業上の計算が分離されるようになってくる。こうした現象は西洋においてしか生ぜず、それが初期資本主義の発展に決定的な影響をもたらしていく、とウェーバーは指摘する。

だが、その前に商人ギルド(商人組合)について論じなくてはならない。

ギルドには外来商人のギルドと定住商人のギルドがある、とウェーバーは話している。

外来商人のギルドといえば、13、14世紀までロンドンにはドイツ商人のギルドがあった。だが、何といっても有名なのはハンザ同盟だ。ハンザ同盟はバルト海沿岸の商業を掌握していた。

定住商人ギルドとしてウェーバーが挙げるのが、中国は上海の茶商組合や広東の公行ギルドである。かれらはすべての海外貿易を独占していた。

インドにも仏教時代にギルドが出現したが、カースト制度が再興するにおよんで衰退したという。バニヤンと呼ばれるカーストが商業を担っていた。ジャイナ教徒は定住商業に従事し、ゾロアスター教徒は卸売商業や遠隔地交易を営んでいた。

西洋のギルドの特徴は、政治権力から特権を与えられていることにある。都市ギルドは経済問題に関して都市を管轄する商人組合となった。イギリスには国王の租税を請け負うギルドがあったという。

西洋のギルドの歴史は実に多様で、イギリス、イタリア、ドイツをみても、その発展はそれぞれ異なる。

イギリスのギルドは13世紀に絶頂に達するが、14世紀にはいると手工業者がそこから排除された。いっぽうツンフトの内部でも商人が台頭していく。16世紀になっても、イギリスでは卸売商業と小売商業が分離されていない。そのかたわら、特許によって貿易商人のギルドが創設された。ギルドの上位に強大な国家権力が立っていることがイギリスの特徴だという。

イタリアでは都市国家の内部でギルドが発展し、都市の内部で手工業者と商人が争っていた。

ドイツでもイタリアと同じく、都市の内部からギルドが発達した。しかし、北ドイツでは都市の経済政策がギルドを制御するというイギリス的特徴がみられた。比較的ちいさな都市では、小売商と仕立屋のギルドが職工ギルドと争っていたが、大都市を掌握していたのは貴族だった。

北ドイツでは、ギルドの支配するハンザ都市の同盟、すなわちハンザ同盟が結成された(その中心都市はリューベック、ハンブルク、ブレーメンなど)。

ハンザ同盟は14世紀に最盛を誇り、バルト海地域の交易を担った。

ウェーバーによると、ハンザ同盟の商業上の特権にあずかったのは、ハンザ都市の市民だけだったという。利用できるのは組合所有の船だけで、貨幣取引はせず、商品取引のみをおこなった。

ハンザ同盟は各地に商館や倉庫をおいて、商品ネットワークを築き、その取引を厳格な統制下においた。同盟内では度量衡が統一され、商品の規格化もなされたという。蝋や塩、金属、布地をはじめとして多くの商品が取引されていた。

同盟は軍隊をもたず、強い関税政策ももたなかった。政治的には緩やかな統一体である。加盟する各都市では、商人貴族政治を確保することが目指されていたという。

15世紀になるとハンザ同盟は衰えはじめる。しかし、資本主義前段階の商業の発達を語るうえで、ハンザ同盟は避けて通れないテーマだ、とウェーバーは考えていた。