マルクス解体──シュンペーターをめぐって(2) [経済学]

シュンペーターによるマルクス解体がつづく。

今回取り上げるのは、経済学者、教師としてのマルクスだ。

マルクスの経済学の概要を、シュンペーターは次のようにまとめる。

(1)労働価値説

マルクスはリカード流の価値論を自己の理論の礎石とした。それはあらゆる商品の価値が、その商品に含まれた(一定の生産効率水準をもつ)労働量に一致するというものだ。いわゆる労働価値説である。

だが、労働価値説は完全競争の場合にしかはたらかないし、労働が唯一の生産要因でなかったり、均質でなかったりする場合は実証されない、とシュンペーターはいう。現在では限界利用価値論のほうが妥当性がある。労働価値説はすでに死滅し、葬り去られたものだ。

(2)リカード批判

リカードは資本(工場、機械、材料のような資本財)が利潤を生むのはとうぜんのことだとみなしていた。それは、土地の質に応じて差額地代が存在するのと同じことだ。しかし、マルクスはそれをとうぜんとせず、利潤が発生する根拠をさぐろうとしていた。

(3)搾取理論

マルクスはリカードの概念装置を改良した。固定資本と流動資本の区別を不変資本と可変資本の区別に置きかえ、資本の有機的構成という概念をつくりだした。

マルクスの搾取理論には欠点がある、とシュンペーターはいう。大衆はかならずしも自分たちが搾取されているとは感じていなかった。

だが、マルクスによれば、自由な労働者は、資本家によって自由に使用される商品にほかならない。労働者はみずからの労働力を商品として売ることによって、一定の価値(賃金)を受けとる。それは衣食住の確保に費やす労働時間の総量に匹敵する。しかし、資本家は労働力という潜在的用役を手に入れると、支払った価値以上に労働者をはたらかせ、それによって剰余価値を獲得する。これにより労働者は搾取されるというのがマルクスの考え方だ。

シュンペーターはマルクスの考え方に疑問を呈する。労働力の価値は、労働者がみずからの力をつくりだすための労働時間によって測れるわけではない。労働者は機械ではないのだ。労働者は機械のように仕事をするわけではないし、資本のもとでいやいや仕事をしているとはかぎらない。労働者も自分のやりたい仕事を選ぶものだ。

またすべての資本家が利潤を得て生産を拡大していけば、賃金率が上昇し、こんどは利潤が下がっていくことになる。剰余価値は完全均衡のもとでは不可能だが、経済が均衡しないかぎりにおいては、つねに存在しうる。だからといって、そこに搾取が成り立っているわけではない。剰余理論のなかからマルクス的な意味合いを取り去ること(言い換えれば利潤の発生を搾取とは別の概念で説明すること)がだいじだ、とシュンペーターはいう。

(4)資本蓄積論

労働価値説によれば、不変資本は商品になんらの価値をも付加せず、可変資本(賃金資本)のみが価値を創造することになるが、これは明らかに現実に反している、とシュンペーターはいう。

マルクスによれば、資本家は搾取によって得た不正利得を資本(生産手段)に転化させる。それは投資にほかならないが、その投資は当初、機械にではなく追加雇用に向かうだろう、とシュンペーターはいう。その結果、生産は拡大するが、賃金率は上昇し、剰余価値率は減少することになる。これは資本主義の内部矛盾でもあり、マルクスの矛盾でもある。

資本主義は静態的ではなく、また着実な歩みで拡大しているわけでもない、とシュンペーターはいう。

〈それは、新しい企業により、すなわち、新商品や新生産方法や新商業機会をその時々に存在する産業構造へ導入することにより、内部からたえず革新されている。すべての現存の産業構造や実業取引をおこなういっさいの条件は、つねに変化の過程にある。あらゆる事態は自己を成就しつくすのに十分な時をまたずしてくつがえされる。かくて資本主義社会での経済進歩は動乱を意味する。〉

動乱(戦国)のなかで生き残るために、企業は投資をつづけなければならない。このことをマルクスはどの経済学者よりもはっきり認識していた。マルクスは企業者を資本家と区別できなかったことにより多くの誤謬をおかしたが、それでも資本蓄積論という新たな領域を切り開いた点をとシュンペーターは評価する。

マルクスはまた資本の集中についても述べ、大きな資本が小さな資本に打ち勝つという。かれは独占や寡占の理論を練りあげることがなかった。それでも大企業の出現を予言したのは、マルクスの功績だった。巧みに資本集中を蓄積過程に結びつけたのだ。

シュンペーターは資本のダイナミズムをとらえた点に、マルクスの意義を認めている。

(5)窮乏化理論

マルクスは資本主義の発展にともなって労働者の実質賃金と生活水準はますます低下していくと論じた。だが、この予言はあたらなかった。

その後、マルクス主義者のあいだでは、マルクスは国民総所得における労働所得の相対的分け前が徐々に低下することを論じたのだ、という解釈もあらわれる。しかし、総所得における賃金の分配率は、長期的にみるとほとんど変わらず、低下の傾向はみられない、とシュンペーターはいう。要するに窮乏化論はまちがっていたのだ。

マルクスの窮乏化論は、産業予備軍、すなわち失業の理論にもとづいている。マルクスは企業への機械の導入が、賃金の低下と失業の増加を招くと論じた。

搾取理論と窮乏化論はいわば『資本論』のミソだった。労働者階級は搾取と窮乏化によって反逆の火の手を挙げ、資本家を打ち倒すと考えたからである。だが、その見通しは実現しなかった、とシュンペーターはいう。

(6)景気循環論

景気循環について、マルクスは断片的に論じたにとどまる。マルクスは資本主義の巨大な力をほめたたえるいっぽうで、大衆の貧困の増大をたえず強調した。恐慌がおこるのは、資本が生み出す巨大な商品の総量を大衆が購買しえなくなるからである。いわゆる過小消費説である。

しかし、マルクスには簡明な景気循環論はなかったとみるのが妥当だ、とシュンペーターはいう。繁栄と不況の内在的交替を説明する理論はなかったというべきだろう。

マルクスは貨幣や金融市場に注目し、信用の膨張や耐久資本財への活発な投資にも着目している。しかし、それを完全に理論化することはなかった。

それでもシュンペーターは、マルクスが景気の循環を認識しただけでも、当時としては画期的だったという。マルクスは資本主義の崩壊を予言したけれども、実際の崩壊がおこる前に、資本主義が致命的な兆候を示すと考えていた。その点にシュンペーターは注目する。

(7)唯物史観

マルクスは大衆が貧困や抑圧に耐えかねて反乱をおこし、それによって資本主義が社会主義に移行すると考えていた。しかし、窮乏化理論が成立しないことを思えば、こうした見通しはあたりそうがないし、これからもあたらないだろう。

それでも、資本主義の発展が資本主義社会の基礎を破壊するというマルクスのビジョンは真理だ、とシュンペーターはいう。

マルクスには、「各瞬間に自ら後続のものを規定するような状態を生みつつ、自力で歴史的時間のなかを進行するがごとき経済過程の理論という考え方」があり、それこそが形而上的な唯物史観を超える理論として尊重さるべきだ、とシュンペーターはみている。

シュンペーターは最後に教師、あるいは教導家としてのマルクスにふれる。

マルクスの経済学が社会学と一体化していることはいうまでもない。それは社会を揺り動かす経済理論である。

しかし、賃金労働者をプロレタリアートと規定する理論は、悪しき経済学と悪しき社会学の結合をもたらし、非寛容な政治活動を導きかねない、とシュンペーターはいう。

マルクスの体系は経済学にとどまらず、戦争、革命などの歴史的事件、経済変動や経済政策などの社会経済現象にまでおよび、それを説明し、問題解決への筋道を提示する。政治はもはや独立の要因ではなく、経済の構造や状態によって規定されていると解釈される。

マルクスが多くの人を引きつけるのは「そこにはいっさいのもっとも奥深き秘密に対する鍵、すなわち大小の事件を処理する魔法の杖が秘められている」かのようにみえるからだ。

だが、このマルクス的総合はきわめてあやしい。マルクスはゆがめられた理論、すなわち階級闘争理論に固執することで、あらゆる問題を理解しようとする。だが、「現在の情勢や問題を理解するのに、全体としてのマルクス的総合に信をおく人は、ひどいまちがいに陥りやすい」と、シュンペーターはいう。

その一例としてシュンペーターは帝国主義にたいする理解を挙げる。

マルクス主義者は帝国主義をおよそ次のように理解する。資本主義の発達した国においては利潤率が次第に低下し、そのため資本家はまだ資本主義があまり発達していない国にはけ口を求める。当初は消費財の輸出、それが資本の輸出へとつながり、さらに植民地化へと転ずる。

国家は現地の敵対的反発から資本を守るため、あるいは他の資本主義諸国にたいして自国の利権を守るため、軍事力によって地域を支配する。

マルクス主義者は、こうした帝国主義は資本主義の高度発達段階において生ずると説明した。そのいっぽうで、独占資本主義の進展にともなって、国内では保護主義的な傾向が強まるものと理解された。

だが、未開発国が発展を遂げた場合はどうなるだろう。植民地の競争力が本国と対抗するようになり、それを抑えようとすると衝突や摩擦が生じる。すると植民地のドアは閉ざされ、本国ははけ口を失って、過剰生産力と停滞、破産に見舞われるかもしれない。

いっぽう、海外の勢力圏の争奪をめぐって、各国間の競争が激しくなり、ついには戦争にいたる可能性もある。資本の進出は、ほとんど例外なく、現地の住民に圧迫を加え、軍事的な制圧をもたらし、また他の西洋列強との対立へとつながっていった。マルクス主義がえがくのは、そうした図式である。

しかし、とシュンペーターはいう。国家の膨張政策は資本主義の発展にともなうものとはかぎらない。利潤の誘惑が植民地の獲得を引き起こしたという証拠はむしろ少ない。初期の植民地的冒険は、未熟な資本主義時代の産物だった。植民地主義と帝国主義については、少なくともレーニン主義的な解釈を避け、もっと歴史的事実に即して検討しなければならない、とシュンペーターは考えているようだ。

さらに、マルクスの階級闘争理論も、現実を理解するには的外れのことが多い、とシュンペーターは指摘する。植民地化や帝国主義を階級闘争に付随するものととらえるのも無理がある。

巨大企業の保護主義的利益についても、昔から古典派経済学が批判していたいたことで、何もマルクスがはじめて指摘したわけではない。保護関税についても、古典派は適切な見解をもっていた。だが、マルクス主義者のように、保護主義を独占資本主義のもたらす弊害だとして、政治的に大企業を攻撃する材料とするのは、むしろ行き過ぎだ、とシュンペーターはいう。

こうも書いている。

〈事実と常識とに反して、資本輸出や植民地化の理論を国際政治の基本的説明にまで高め、国際政治をば、一方独占資本家集団相互間の闘争と、他方各資本家とプロレタリアートとの闘争に還元してしまうならば、事態はかぎりなく悪化する。……この点においてマルクス主義は通俗的迷信の公式化に堕する。〉

シュンペーターはマルクス主義にみられる政治的総合を厳しく批判したといえるだろう。

マルクスは「空想的社会主義」を批判し、「科学的社会主義」を唱えた。人類の願望や意志とは無関係に社会主義の到来が不可避であることを立証すること。それが科学的社会主義の目的だとマルクスは考えていた。それは、資本主義がそれ自体の論理によって、資本主義を破壊し、社会主義的秩序を生みだすことを示唆していた。

シュンペーターもまた、資本主義秩序であれ、ほかの何らかの秩序であれ、社会的な発展によって、それが崩壊、ないしは脱皮を強いられることはまちがいない、と書いている。

「しかしなおその廃墟のなかから社会主義の不死鳥が飛び立つのに失敗することがないともかぎらない」。ソ連がその失敗例になることをシュンペーターは予測していたのだろうか。

シュンペーターにとって、多くの混沌をもたらしたボリシェヴィズムは、資本主義に代わる社会主義のひとつの可能性にすぎなかった。

そして、マルクス自身も社会主義を詳細に論じることはなかった。もしマルクスの社会主義がプロレタリア独裁と官僚化と国有化の国家社会主義をめざしていたとしたら、「その失敗は当然のこと」だったろう、とシュンペーターはいう。

資本主義秩序から社会主義秩序にいたる道が、革命か進化かと問われれば、マルクス自体、それは進化、あるいは「満期における革命」と考えていただろう。マルクスと対抗しながらも、シュンペーターはその考えを引き継ぐ。「資本主義に対する非混沌的代替物」。それがシュンペーターにとっての「社会主義」だった。

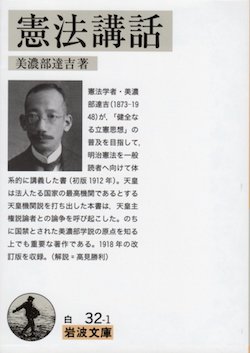

美濃部達吉遠望(2) [美濃部達吉遠望]

1935年(昭和10年)2月25日、東京・内幸町の帝国議会議事堂では、貴族院の本会議が開かれていた。

永田町に現在の国会議事堂が完成するのは翌1936年11月のことだ。

そのため、この議事堂はいまでは仮議事堂と称される。二階建ての木造建築で、左右に翼を広げるようなかたちをしており、中央の玄関に加え、右側の貴族院と左側の衆議院の入り口にも玄関が設けられていた。

この仮議事堂は1925年(大正14年)12月につくられた。同じ場所に建てられたそれまでの仮議事堂は二度にわたり火事で焼失している。

現在、経済産業省となっているあたりが、仮議事堂のあった場所だ。

この議事堂で、いま第67回帝国議会が開かれている。

貴族院議長、近衛文麿の声が本会議場に響く。

「美濃部達吉君より、同君の言論につき過日当議場において議員より発言のありました問題について、一身上の弁明がいたしたいという申し出がございました、これを許すことにご異議ございませんか」

異議なし、との声。

そのあと、議長にうながされて、貴族院議員の美濃部達吉が演壇に立った。

ゆっくりと、しかし力強く話しはじめる。

〈去る2月19日[正しくは18日]の本会議におきまして、菊池男爵その他の方から、私の著書のことにつきましてご発言がありましたにつき、ここに一言、一身上の弁明を試むるのやむを得ざるにいたりましたことは、私の深く遺憾とする所であります。

菊池男爵は昨年65議会におきましても、私の著書のことを挙げられまして、かくのごとき思想を懐いている者は文官高等試験委員から追い払うがよろしいというような、激しい言葉をもって非難せられたのであります。

今議会におきまして再び私の著書を挙げられまして、明白な反逆的思想であると言われ、謀反人であると言われました。また学匪(がくひ)であるとまで断言せられたのであります。

日本臣民にとりまして反逆者である、謀反人であると言われまするのは侮辱この上もないことと存ずるのであります。また学問を専攻しております者にとって、学匪と言われますことは、等しく堪え難い侮辱であると存ずるのであります。

私はかくのごとき言論が貴族院において、公の議場において公言せられまして、それが議長からの取り消しのご命令もなく看過せられますことが、はたして貴族院の品位のために許されうることであるかどうかを疑う者でありまするが、それはともかくといたしまして、貴族院において、貴族院のこの公の議場におきまして、かくのごとき侮辱を加えられましたことについては、私といたしまして、いかにいたしましてもそのままには黙過しがたいことと存ずるのであります。〉

振り返れば、1週間前の2月18日、男爵で軍人出身の菊池武夫(陸軍予備中将)が、政府との質疑応答のなかで、次のように発言していた。

憲法を解釈する著作のなかに、「皇国の国体を破壊するようなもの」がある。たとえば、末広厳太郎(すえひろ・いずたろう)、一木喜徳郎(いちき・きとくろう)、そして美濃部達吉の著作である。政府は、これらの著作を取り締まるべきではないか。

皇道日本精神にもとづく国家改造を唱え、2年前に「日本精神協会」を設立した菊池は、爆弾発言をすることで知られていた。

昨年の議会では、商工大臣の中島久万吉(くまきち)が雑誌に載せたエッセイで逆賊の足利尊氏を礼賛したのはけしからんとして、中島を辞任に追いこんでいる。

菊池がまた何を言いだすか。議場には緊張が走った。

菊池はふたたび末広や一木や美濃部の著作を取り上げて、糾弾する。

〈これは要するに憲法上、統治の主体が天皇にあらずして、国家にありとか、民にありとかいう、ドイツにそんなのが起こってからのことでございますが、その真似の本にすぎないのであります。

わが国で憲法上、統治の主体が天皇にあるということを断然公言[否定]するような学者や著者というものが、司法の上から許されるべきものでございましょうか。これは緩慢なる謀反になり、明らかなる反逆になるのです。〉

菊池の真のねらいは、達吉の師で当時枢密院議長を務めていた一木喜徳郎の追い落としだったという説もある。

謀反とか反逆とかのきついことばを使って、菊池は美濃部らを攻撃した。相手を西洋かぶれと罵倒し、日本の国体が損なわれていると指摘するやり口は、論敵を葬るための、もっとも陰湿で狡猾な手段だった。それは、いまも昔も変わらない。

菊池による美濃部攻撃はいまにはじまったわけではなかった。1934年2月の第65回帝国議会でも、菊池は直接名前を挙げなかったものの、(美濃部の)『憲法撮要』で唱えられている天皇機関説を信じている者は、文官高等試験の委員からはずすべきだと主張していた。いやしくも国家の高級官僚を選ぶ者のなかに、天皇機関説などを信じる者があってはならないというわけである。

達吉はただちに『帝国大学新聞』で、こうした弁妄に反論した。

菊池は天皇機関説を完全に誤解している。天皇機関説は天皇が国家の元首であり、その中枢機関たる位置におられることを正当とみなすもので、それはあたりまえの考え方だ。

そして、菊池が公の議場で、天皇機関説を非難し、帝国大学と高等試験委員の名誉を毀損するのは、まったく根拠のない妄言にすぎないと論じていた。

議会での菊池の妄言に、達吉はただちに新聞で反論した。

だが、このとき達吉は議会で反論の機会を与えられなかった。

菊池の主張も、中島久万吉の辞任問題が沸騰したあまりに、あいまいなまま放置されていた。

ところが、1935年2月の議会で、菊池はまたも天皇機関説を取り上げ、文部省はこうした説をかかげている書籍を取り締まるべきだと迫ったのである。

東京帝国大学教授の美濃部達吉は、1932年に貴族院議員に勅任されており、2年後の定年退官後も、引きつづき議員をつづけていた。

美濃部らを学匪、謀反人、反逆者とののしる菊池の罵詈雑言(ばりぞうごん)に、温厚な達吉もさすがにがまんがならなくなる。このまま無教養な軍人の妄言を許していたのでは、帝国大学の沽券にもかかわる。

こうして、美濃部はみずから「一身上の弁明」をしたいと貴族院に申し入れ、2月25日にその機会が設けられることになった。

「弁明」とはいえ、それは菊池がいかにでたらめかを証明することが目的なのはいうまでもない。

その「弁明」は50分にわたってつづいた。

とうとうたる講義に似たその演説に、議場は静まりかえった。

シュンペーターをめぐって(1) [経済学]

またも古い本を読む。ツンドク本の整理がつづいている。

シュンペーター(1883〜1950)の『資本主義・社会主義・民主主義』がアメリカで出版されたのは1942年のこと。その後、1947年に1章がつけ加えられた。さらに急逝直前の原稿と講演録が追加されたのは没年の1950年である。

日本語版は1950年12月に中山伊知郎、東畑精一の訳で東洋経済新報社から出版され、その後、訂正を加えて1962年に再刊されている。ぼくがもっているのは1971年の第23刷だ。訳書では著者名がシュムペーターとなっているが、ここではシュンペーターで統一することにする。

ヨーゼフ・アロイス・シュンペーターは1883年にオーストリア・ハンガリー帝国はモラヴィア(現チェコ東部)のトリーシュで生まれた。ウィーン大学で学び、1908年に『理論経済学の主要内容と本質』を発刊し、注目を浴びた。その後、グラーツ大学教授となり、1912年に代表作のひとつ『経済発展の理論』を発表した。

1919年にはオーストリアの財務相に就任。1921年にはウィーンのビーダーマン銀行の頭取となるが、銀行は24年に経営危機におちいり、解任された。

1925年、シュンペーターはふたたび学究生活に戻り、ボン大学の教授となる。1927年から31年にかけては、アメリカのハーヴァード大学で客員教授として教え、33年にアメリカに正式移住した。

1939年には大作『景気循環論』を発表、そして42年に本書『資本主義・社会主義・民主主義』が出版された。未完の大著『経済分析の歴史』は死後の1954年に刊行されている。

ケインズがケンブリッジ経済学を受け継いだのにたいし、シュンペーターはオーストリア学派のなかで育ったといってよい。その後、ケンブリッジ学派とオーストリア学派のあいだでは、多くの論争がくり広げられることになる。

それはともかく、無手勝流で、本にぶつかってみるのはいつものことだ。

最近では、資本主義対社会主義の議論がすっかりなりをひそめ、社会主義から資本主義への流れがあたりまえのようになっている。そんなとき、はたして資本主義から社会主義への移行を説く、一見時代錯誤と思える本書を読む価値はあるのだろうか。

そんな疑問をいだきつつ、ページをめくるのは、いまも燃え残るそこはかとない興味からである。

本書は全体として5部からなり、それに付録がつけられている。ぼくのもっている3巻本の訳書では、あわせて800ページ強の大著となっている。

その内訳は次の通りだ。

第1部 マルクス学説

第2部 資本主義は生き延びうるか

第3部 社会主義は作用[機能]しうるか

第4部 社会主義と民主主義

第5部 社会主義政党の歴史的概観

付 録 その後の戦後展開への注釈

いまでも興味がもたれそうなのは、第2部の「資本主義は生き延びうるか」で、本書はこの部分だけ読めばじゅうぶんなのかもしれない。

しかし、先を急ぐでもないこのブログでは、ほかの部分も、できるだけ簡略に紹介したいと思う。

ひまなじいさんの読書メモである。例によって、真実のほどは保証しない。

まずは「マルクス学説」についてだ。

シュンペーターによるマルクス批判が焦点となる。

マルクスは予言者であり、社会学者であり、経済学者であり、教育者だというのが、シュンペーターの見立てである。

最初にシュンペーターは、マルクスの思想と、ソ連での実践・イデオロギーは大きく食いちがっていると書いている。それはキリストの教えと中世の教会の実態が、かけ離れているのと似ているという。

解体(分析)すべきは、あくまでもマルクス自身の思想だ。

マルクス主義は宗教だというのは、けっして、けなしことばではない。宗教は生き方であり、世界を理解する基準であり、さらに救済への指針でもある。そのことがマルクス主義への熱狂を生む要因になっている。

宗教なき唯物主義のブルジョア文明のなかに登場した予言者がマルクスだった、とシュンペーターは書いている。

マルクスの託宣は、あくまでも科学的だった。しかし、そこには超合理的な願望も含まれていた。

それは実際の大衆の感情にもとづいていたというより、「階級意識」という仮定によってつくられた大衆像のもたらす願望だったという。

実際の大衆はもっとカネがほしい、もっとえらくなりたい、もっといい暮らしがしたいと思っているものだ。ところが、マルクスは労働者が労働者意識を高めて、ブルジョアと戦い、社会主義をめざすのだという目標をかかげた。

マルクスには威厳があった。そして、シュンペーターは「この威厳が偏狭や俗悪とはなはだ奇妙な同盟を結んでいた」と、なかなかひねくれた見方をする。

マルクスには教養があった。かれは俗流社会主義者とちがい、文明の価値を理解していた。

シュンペーターにいわせれば、「共産党宣言」は、「まさに資本主義の業績がいかに輝かしいものであるかの説明以外のなにものでもない」。

マルクスは酒場での放言的な革命を軽蔑し、あくまでも「科学的社会主義」をめざした。そして、この方向は(ねじれた関係とはいえ)シュンペーターと案外近いものだった。

マルクスがヘーゲルに学んだのはたしかだが、かれの体系は形而上学的ではなく、歴史的事実にもとづいている、とシュンペーターはいう。

マルクスは社会学者でもあった。かれは社会集団や社会階級の動きから社会現象を説明した。その動きを説明するために経済的諸条件に光をあてた。だが、けっしてすべてを経済的要因に還元したわけではなかった。その意味で、マルクスの体系はマックス・ウェーバーの分析と両立するものだ、とシュンペーターはいう。

マルクスは生産過程や生産条件が社会構造を決定づけ、その社会構造にもとづいて人間の心構えや行動は形づくられると考えたが、それは正しい、とシュンペーターも認める。経済的変化が社会的変化をもたらし、あらたな政治的・経済的状況をつくりだすのは、まさにそのとおりである。

だが、歴史の経済的解釈はあたる場合もあるし、あたらない場合もある。社会構造や社会様式、人間の態度は容易には変わらないし、逆にそれらが生産条件に影響を与えることもあるのだ、とシュンペーターはいう。単純な図式は便利だが、それがすべてにあてはまるわけではない。

マルクスの社会階級論についてはどうだろう。それがマルクスの重要な貢献であることはまちがいない。社会の歴史は階級闘争の歴史であるというのは誇張した表現ではあるが、一面の真理ではある。

マルクスは階級理論をじゅうぶんに練りあげたわけではない。かれは生産手段を所有するか、それとも所有しないか(自己の労働を売らざるをえないか)によって、ブルジョアジー(資本家)とプロレタリアートを区別した。中間階級(農民や手工業者、自由職業者)の存在は否定されていないが、いずれも付随的な存在として扱われている、とシュンペーターは指摘する。

マルクスは資本家が誕生するのは「原始的蓄積」、すなわち暴力的収奪によってであると考えた。

シュンペーターはこれに疑問を呈する。

「ある人が資本家たりえたのは、彼が労働においても貯蓄においても他の人々よりはるかに聡明かつ精力的であったからであり、このことは今日でもそうである、というブルジョア発生の物語を、マルクスは軽蔑して否定する」

だが、産業的成功には、こうした資質が欠かせない、とシュンペーターはいう。資本家はみずからの才覚によって利潤を確保し、また銀行から資金を借りることによって、資本を蓄積する。ところが、マルクスはそこにも、権力、強奪、抑圧がともなっているとみる。

マルクスも封建的支配を打ち破って資本主義が登場してきたことを認めている。しかし、マルクスは資本主義があくまでも原始的蓄積、すなわち暴力的な収奪によって誕生し、それがその後も持続していると考えている。

それははたして事実なのだろうか、とシュンペーターは疑う。マルクスは資本主義の発生を見誤っているのではないか。

また、資本家は未来永劫資本家であり、プロレタリアートは未来永劫プロレタリアートであるというマルクスの社会階級論も非現実的である。実際には、個々の家族が上流階級に上昇するいっぽうで、そこから没落する現象が常にみられるのだ。

マルクスは資本主義を階級社会として理解し、これに階級なき社会主義を対置した。マルクスにとって、生産手段をもつ資本家と生産手段をもたないプロレタリアートを対置することは重要だった。それは、両者の敵対関係を強調することにつながるからだ。

だが、たとえそこに階級関係が存在するとしても、平常の場合、その関係は本来協調的なものだ、とシュンペーターは主張する。

マルクスは社会階級理論を経済理論に持ちこみ、資本主義を生産手段が私的に支配される制度として解釈する。そして、こうした階級関係が価値、利潤、賃金、投資などを通じて、どのように作用し、またそれが「ついにはそれ自身の制度的骨組みを瓦解せしめ、その反面、次にきたるべき社会の出現に必要な諸条件を作り出す」かを論じた。

シュンペーターはマルクスの社会階級論が極端で一面的なものだと論じた。それでも、その経済理論の壮大さは認めている。

シュンペータによるマルクスの解体作業はつづく。

美濃部達吉遠望(1) [美濃部達吉遠望]

この人のことをもう少し知りたいと思った。天皇機関説で有名なのは知っている。だが、それ以上のことはあまり知らない。そもそも天皇機関説がどういうもので、それがなぜ問題視されたのかもよくわかっていない。

美濃部達吉は1873年(明治6年)5月7日、兵庫県加古郡高砂町(現高砂市)の蘭方医、美濃部秀芳の次男として生まれた。亡くなったのは1948年(昭和23年)5月23日。享年満75歳だった。

縁がなくはない。美濃部達吉が生まれた高砂は、ぼくの生まれ育った地なのだ。それどころではない。達吉の生家は高砂の材木町にあり、南本町にあるぼくの実家と200メートルほどしか離れていない。

なんだ、それだけかといわれそうだが、ほかにも縁はある。

高砂市には「美濃部研究会」がある。達吉の業績を市民に伝えるために講演会や研究会を開いたり、いくつもパンフレットを出したりしている。

その会長が親戚の宮先一勝さんだ。

まだある。

あるブログをながめていて、宮先さんが美濃部研究会で、こんな話をしていたのを知った。

〈美濃部家は但馬村岡山名氏の家臣で、寛政年間に高砂に移住。達吉の祖父の秀軒は天保10年に北本町の英賀屋善右衛門の借家に住んでいた。秀軒の妻みちは代々学者を出している高砂の豪商三浦家の出で、みちの父三浦松石は医者であり儒学者であり申義堂の教授であった。〉

達吉の父については、こう紹介されている。

〈達吉の父秀芳は蘭方医で、幕末には申義堂の教授も勤め、明治26年には2代目高砂町長になった高砂の名士である。〉

ぼくがいちばんびっくりしたのは、達吉の祖父が天保10年に「英賀屋善右衛門の借家」に住んでいたというくだりだ。

英賀屋善右衛門はわが祖先である。

こうして縁がまたつながった。

英賀屋は「あがや」と読む。

英賀(あが)は現在の姫路市飾磨区に位置する町で、わが先祖は英賀から高砂に流れてきて商人になったと伝えられている。

1577年(天正5年)5月に、英賀の戦いと呼ばれる合戦があった。

当時の播州は、西の毛利勢と東の織田勢がせめぎあう地だった。

英賀の領主、三木道秋は毛利方についた。これにたいし、御着(ごちゃく)の小寺政職(こでら・まさもと)は織田に従う道を選んだ。その家臣が姫路に拠点を置いた小寺孝隆(官兵衛、のちの黒田官兵衛[孝高])である。

戦いは英賀の三木道秋が領内に毛利の小早川水軍を招き入れたことから生じた。大坂で石山本願寺の戦いがつづいていた時代である。小寺孝隆は奇襲攻撃によって、英賀に上陸したばかりの小早川水軍を破り、毛利側を撤退に追いこんだ。

そのあと石山本願寺が信長に降伏し、播磨に羽柴秀吉がやってきて、中国攻めがはじまるのである。

英賀にあった城はどうなったのだろう。

三木道秋は毛利の小早川水軍が撤退したあとも城を守っていたが、ついに1580年(天正8年)に落城の憂き目にあい、命からがら九州に落ちのびたという。その後、秀吉に許され、英賀の郷士頭となり、 1583年に50歳で亡くなっている。

わが先祖はどうやら英賀の三木家に仕えていたものと思われる。高砂に流れてきたのは、おそらく江戸時代になってからだろう。そのとき、出身地の英賀をとって、あるいは秀吉と戦ったことを誇りとして、英賀屋を名乗ったのにちがいない。

そのころ、加古川の河口で播磨灘に面する高砂は、姫路藩有数の商業地となっていた。加古川を通じて、播州米が集積されていた。

町は人を引き寄せる。

美濃部家は、現在の兵庫県北部にあたる但馬(たじま)の山名家に仕えていたのだという。

山名家といえば、室町時代の守護大名で、応仁の乱のいっぽうの旗頭として知られる。しかし、江戸時代には衰え、わずかに但馬国七美郡(しつみぐん)6700石を領するにとどまっている。

村岡(現香美町[かみちょう])に陣屋を構えていた。

古い先祖をたどると美濃部家は甲賀武士に行きつくという。それがなぜ山名氏に仕えるようになり、寛政年間(1789〜1801)に村岡を離れて、播磨の海べりの町にやってきたのか、その理由はよくわからない。

いずれにせよ、美濃部達吉の祖父にあたる秀軒が、1839年(天保10年)に、わが先祖、英賀屋善右衛門の借家に住んでいたことが記録に残っているらしい。秀軒も儒学者であり、同時に医者をなりわいとしていたのではないか。

ここで申義堂(しんぎどう)という名前がでてくる。

申義堂は姫路藩家老、河合道臣[寸翁(すんのう)]の建議により、文化年間(1804〜18年)に高砂町北本町に開設された学問所である。高砂町民の子弟に四書五経や春秋左氏伝を教えていた。

閉校になったのは1871年(明治4年)7月というから、ほぼ60年にわたって高砂の教育機関をになったことになる。その出席簿には、わが先祖のひとりの名前も載っている。

美濃部達吉の祖父、秀軒がここで教えていたかどうかは定かではないが、少なくとも父の秀芳が申義堂の最後の教授を勤めたことはまちがいない。

秀芳は蘭方医である。ウィキペディアやいろんな本にも漢方医と書かれているが、それはあやまりだ。町でたったひとりの蘭方医だった。

どこで蘭方を学んだかはわからない。大坂では緒方洪庵が適塾を開いていた。

ぼくの父は英賀屋は米相場に失敗して倒産したといっていた。

おそらくそうではあるまい。幕末から維新にかけての多くの商人と同じく、人に貸していたカネが戻らず、商売のやりくりがいかなくなって倒産したのではないか。

いずれにせよ、英賀屋は維新の荒波を乗り越えることができなかった。その後、アガヤという屋号で、高砂神社のそばで、ちいさな雑貨店(衣料品店)をいとなみ、父親の代に南本町に引っ越してきた。

だが、江戸時代後半から昭和にいたるまで、英賀屋(アガヤ)は美濃部家から200メートルと離れていない場所にずっと位置していた。

美濃部家のすぐ近くには工楽家がある。父は工楽家によく出入りして、工楽のおじいさんにかわいがってもらったという。

工楽家を開いた工楽松右衛門(1743〜1812)は、北前船で用いられる帆を発明し、択捉に埠頭、箱館に船渠を築いた。

工楽家は堀河に面している。ここから船を出せば播磨灘につながる。海から見れば、高砂の海岸には白砂青松がつらなっていた。

そんな潮風の吹く町に美濃部達吉は生まれた。

町にはすでに維新の荒波が押し寄せていた。

異端の経済学──ケインズ素人の読み方(9) [経済学]

最後の第6篇になって、ケインズは不況下の失業を解明したみずからの「一般理論」を、もう一度全体の見取図のなかで、とらえなおそうとしている。景気循環や国際貿易や歴史的な経済学説を視野にいれると、それはどのように位置づけられるのかを素描した。

まず景気循環についてみておこう。

みずからの理論装置でいえば、景気循環は投資の限界効率の関数グラフが、循環的に変動することによって生じる、とケインズは考えた。

景気循環とは、いうまでもなく景気が上昇と下降をくり返すことである。

最初、景気は上昇し、やがて下降する。下降するときは急激で、しばしば恐慌が発生する。そして、不況がしばらくつづくと、景気はふたたび上昇局面にはいる。

好況期が終わりを迎えるときには、どんな現象が生じているのだろう。

好況期には、投資が高い水準に維持され、資本設備も蓄積される。このとき投機的な株式市場では、短期的なキャピタル・ゲインへを期待して株価が大きく上昇する。

しかし、こうした状況は長くはつづかず、やがて幻想が破れ、人びとの期待は大きく下方に修正される。それによって株価が暴落し、流動性選好のグラフは上方に移動し、利子率が上昇する。その結果、投資が減少し、有効需要ならびに雇用量が減少し、失業が大量に発生する。

恐慌が発生すると、利子率を下げても景気は容易に回復しない。金融政策だけで恐慌から脱出するのはむずかしい、とケインズはいう。

その理由は、投資の限界効率を回復させるのが困難だからである。ショック状態におちいった企業家の心理は、すぐには好転しない。

景気回復にはある程度の時間を必要とする。固定資本も在庫も過剰状態となっているためだ。しかも、投資の限界効率の崩壊は、消費性向にもマイナスの影響をもたらす。

だが、景気回復の局面にはいると、回復は急ピッチで進む。

自由放任の資本主義経済では、こうした景気循環が避けられない。そのため、投資を社会的に望ましい水準に維持するには、国家による制御が必要となる。とりわけ不況のときには、投資だけではなく消費面においても、国家が何らかの手立てをとらなくてはならない、とケインズは主張する。

「一般理論」はこれまで貿易のことを無視して、もっぱら国内市場の均衡に目を向けてきた。そこで、国際貿易にも目を向けて、「一般理論」を少し拡張してみよう、とケインズは考えた。とはいえ、それはあくまでも素描にとどまっている。

ここで取り上げられているのは、古くさい過去の考え方とされる重商主義についてである。

ケインズは重商主義を頭ごなしに否定していない。重商主義とは貿易収支を黒字にする政策だ。そのため輸入制限もおこなわれていた。

かつては利子率は貴金属の量によって決まった。その貴金属の量を決めるのが貿易収支だった。貿易が黒字だと貴金属が流入し、赤字だと貴金属が流出する。そのため、当局は貿易黒字にこだわった。貴金属の量が増えれば、国内の景気がよくなると考えていたのだ。

ところが、輸入制限は、貿易規模自体をちいさくしてしまうことがわかってくる。そこで、保護貿易への批判が強まり、自由貿易と国際分業のメリットが強調されるようになった。

ケインズは自由貿易の意義を認める。

しかし、貿易収支にこだわらず、為替レートの動きに合わせて、自由に利子率を変動させるという当局の姿勢に疑問を呈する。利子率の決定を市場にまかせているかぎり、それは高めに設定され、低い投資水準と大量の失業を招くことになる。

利子率を放置してはならない。

ここで、ケインズは古くさいとされる中世スコラ派の学者に経済の知恵を見出している。かれらは高利を批判して、それを道徳的に規制した。そうしないと、適切な投資が実現しないことを知っていたからだという。

ケインズは経済学者のあいだでは完全に無視されている評論家についても取り上げ、かれらがけっして荒唐無稽ではなかったことを証明しようとする。

その一人として、ケインズは『蜂の寓話』を著したバーナード・マンデヴィル(1670〜1733)のことを紹介している。

マンデヴィルはこう書いていた。

〈国を幸福に保ち、繁栄と呼ぶ状態にするには、万人に雇用される機会を与えることである。すると向かうべきなのは、政府の第一の任を、できる限り多種多様な製造業、工芸、手工芸など人間の思いつく限りのものを奨励することとすべきである。そして第二は、農業と漁業をあらゆる方面で奨励し、人類だけでなく地球全体が頑張るよう強制することである。国の偉大さと幸福は、豪奢を規制し倹約を勧めるようなつまらぬ規制からくるのではなく、この方針から期待されるものである。〉

刻苦勉励と倹約を唱える多くの道徳家や経済学者は、贅沢は素敵だというマンデヴィルを嫌悪し、嘲笑した。しかし、ケインズはマンデヴィルこそが素晴らしいという。

ケインズがリカードよりマルサスを評価している点にも注目すべきだろう。その意味ではケインズも異端派の経済学者なのだった。

ケインズは最後に「一般理論」の含意する社会哲学について述べる。

ケインズによれば、多くの失業が発生しているとき、富と所得の分配が不平等であるとき、その経済社会は失敗している。

不平等を改善するには、直接課税がいちばんだ。

ところが、いざ増税となると、金持ちの余剰が減り投資を損なうという議論がでて、所得税や相続税の議論は棚上げになりがちだ。

それはまちがっているとケインズはいう。

金持ちが貯蓄しても、富は増えない。

ある程度、富や所得に格差があるのはやむをえない。しかし、現在ほどの格差は容認できない。所得の不平等は経済の停滞を招く。

むしろ所得分配を平等化することで、消費性向は高まり、資本蓄積が進むのだ、とケインズはいう。

「一般理論」から結論づけられるのは、利子率が低ければ低いほど投資はうながされ、雇用量が増えて、消費性向が高まるということである。そのためには、政府が貨幣供給量を調整することで、利子率をできるだけ下げなくてはならない。

利子率が下がれば、金利生活者階級は自然消滅する。資本の稀少価値を利用して支配力を高めようとする資本家階級が安楽死するのだ。

これは革命を必要としない大きな社会変革だ、とケインズはものすごいことをいう。

こうした社会変革を実行するには、政府の役割が欠かせない。

政府は税制や利子率決定などを通じて、消費性向を望ましい方向に誘導し、完全雇用をめざさなくてはならない。しかし、それには金融政策だけでは十分ではなく、財政出動も求められる。大規模な公共投資も必要になってくるだろう。

もっとも重要なのは、政府が将来を見すえた投資計画を策定し、民間経済の内発的意欲を引きだすことだ、とケインズはいう。

これは全体主義的な社会主義体制とは異なる。国家は生産のツールを所有すべきではない。労働者を支配下におくべきではない。権威主義的な国家は失業問題を解決できたとしても、効率性と自由を犠牲にしてしまう、とケインズは断言する。

ケインズも中央政府が経済政策をコントロールして、完全雇用を実現する方向をめざすべきだとしている。だが、それは経済生活の社会化を意味しない。

重要なのは、あくまでも民間企業の創意と責任に依拠することである。伝統的な個人主義と自由を守りつづけることがだいじなのだ。

さらにケインズはみずからの提示する新しいシステムが平和をめざすものであることを強調している。

これまで戦争は経済的な原因からおこることが多かった。

人口圧力と市場の競争が人びとを戦争に駆り立ててきた。自由放任経済と金本位制のもとでは、国内の失業と貧困の問題を解決するには、海外に進出する以外に方法がなかった。

しかし、各国が国内の政策で失業問題を解決できるようになれば、戦争をもたらす経済要因はかなり解消される。貿易戦争であくせくすることもない。国際分業と国際金融の道も残され、自由貿易体制が保たれる。

こうした発想ははけっして非現実的ではない、とケインズはいう。

こう述べている。

〈現在では、人々はもっと根本的な診断を心底から期待しています。多くの人が喜んでそれを受け入れようとし、それが少しでも可能性があるようなら、喜んで試してみようとさえしています。

こういう現代の雰囲気はさておくにしても、経済学者や政治哲学者たちの発想というのは、それが正しい場合にもまちがっている場合にも一般に思われているよりずっと強力なものです。……

経済と政治哲学の分野においては、25歳から30歳を過ぎてから新しい発想に影響される人はあまりいません。ですから公僕や政治家や扇動家ですら、現在のできごとに適用したがる発想というのは、たぶん最新のものではないのです。

でも遅かれ早かれ、善悪双方にとって危険なのは、発想なのであり、既存利害ではないのです。〉

最後のなぞのようなことばは何を意味しているのだろう。

ケインズは発想の重要性を指摘した。

人の考え方はだいたい25歳から30歳のあいだで固まってしまい、それ以降は昔ながらの発想で世の中に対処しがちだ。

だが、困難な時代には新しい発想が必要なのではないか。新しい発想は危険でもある。それは善い結果をもたらすかもしれないし、悪い結果をもたらすかもしれない。だが、新しい発想こそが、既存利害を突破して、人を動かしていくことはまちがいない。

ケインズのことばは、そんなふうに理解できるだろう。

いまは「一般理論」から80年以上が過ぎた。ケインズの発想はもはや古くなったのか、それともいまも生きているのか。そのことをじっくり考えてみなくてはならない。

賃金と物価──ケインズ素人の読み方(8) [経済学]

ケインズは第5篇で、貨幣(名目)賃金の変化が、雇用量、国民所得、物価にどのような影響をおよぼすかを論じている。

古典派は賃金が下落すれば、物価が下がり、需要は増加し、その結果、以前より雇用量が増大すると主張してきた。これはまったくのまちがいだとケインズはいう。

古典派は賃金の低下によって生産費用が低くなることを強調するが、賃金の低下によって、労働者の所得が減少すれば総需要も減少するというのがケインズの見方だ。

賃金の低下はどのような影響をもたらすか。

(1)物価の下落と利子生活者(資本家)の収入増。

(2)輸出の増加と投資の刺激による一部産業の雇用増。

(3)輸入の増加による交易条件の悪化と、一部産業の所得減と雇用減。

(4)投資の減退と消費性向の低下。

(5)市場利子率の低下と投資の促進。

(6)企業の楽観ムードと労働者の悲観ムード。

(7)企業債務や国債への負担増。

賃金の下落には経済にプラスとマイナスの効果がある。だが、ケインズが重視するのは、賃金の下落が投資の限界効率と利子率にどのような影響をもたらすかという点である。

ケインズはいう。賃金の低下が投資の限界効率を上昇させるのは、賃金が将来また上がるという期待を人々がもっている場合である。

逆に、賃金が下がりつづけると予想される場合は、投資の限界効率が下降し、投資は減少し、雇用量も少なくなる。

労働組合が存在し、賃金交渉がおこなわれる場合は、多少なりともこうした事態は避けられる。しかし、経済が安定するためには、できるだけ賃金を固定したほうがよい、とケインズは主張する。

いっぽう、利子率に関していえば、賃金の低下は利子率の低下をもたらす。利子率が低くなるのはけっこうなことである。だが、賃金の低下は弱い立場の人びとを悲惨な状態に追いこむ。

利子率を低くしたいのなら、貨幣供給を増やすほうが、社会の痛みはよほど少ない。労働者の受けとる賃金は低下させるべきではなく、安定させるべきだ、とケインズは重ねて主張する。

また、たとえ賃金の下落によって利子率が下がったとしても、投資はそれによって増えることなく、かえって減少するとも述べている。

賃金の切り下げは物価の下落を招く。それでも実質賃金は保たれるという考え方があるが、物価の下落がスパイラル状になって収拾がつかなくなる恐れがある。

一般的には貨幣賃金を安定的な水準に維持することが、もっとも望ましい政策だ、とケインズはいう。

短期的には物価は雇用量によって変化し、長期的には物価は新しい技術や新しい資本設備にともなって変化する。そして、短期的には賃金の安定、長期的には賃金の上昇をともないながら、完全雇用に近い状態を実現するのが、ケインズの目標だったといえる。

そのとき指標となるのが、貨幣数量の調整だった。

雇用関数に関する議論は専門的である。ここの部分は飛ばしてもよい、とケインズも書いているが、簡単に紹介しておこう。

雇用関数は有効需要と雇用量の関係を示している。これまでは有効需要が変化すると、雇用量も変化するという一般的な理論を展開してきた。しかし、詳しくみると、有効需要の変化が与える影響は、製品や産業によって異なっており、雇用量に与える影響もそれぞれ異なる。

産業全体の雇用関数は、さまざまな企業の雇用関数を合計したものである。だが、企業が扱う製品によって、有効需要の変化が雇用に与える影響は異なる。ケインズはそのことを数式を使って、こまかく説明しているが、このあたりになると、ぼくにはついていけなくなる。

ケインズは有効需要が増えても、当初、それは雇用には結びつきにくいと書いている。増えた部分の多くは、事業者の所得を太らせ、すぐには賃金労働者に回らない。余剰在庫や余剰生産能力があれば、企業は投資を控えていまい、雇用へと向かわないからだ。

有効需要が不足すると、労働力は過小にしか雇用されない。つまり、失業が生じる。有効需要が増えると雇用は増えるが、物価と比較しての実質賃金は変わらないか、むしろ下がる。

その後も好景気がつづき、追加の労働力を雇うとなると、賃金を上げなくてはならなくなる。しかし、追加の労働力による追加生産量の割合は少なくなるので、その分、価格を上げなくてはならなくなる。こうして、有効需要の増大は、雇用増と物価上昇をもたらす。

そして、さらに完全雇用を越えると、生産量は増えず、価格だけが上昇するインフレーションが発生する。

ケインズはこれらのことを雇用関数の数式によってあらわしている。

第5篇をしめくくるにあたって、ケインズはふつう経済学が最初に取り扱う価格理論にようやくふれている。

古典派のように価値論と価格論をわけて論ずるのはよくない。ミクロ経済学とマクロ経済学に分類したほうがいい、とケインズはいう。ミクロ経済学は個別の産業や企業を扱い、マクロ経済学は総産出量や総雇用量を分析する。

ケインズが論じているのはマクロ経済学だが、そこでも貨幣経済の理論が必要になってくるという。

経済が動態にあるとき、現在の均衡に影響を与えるのは将来にたいする期待である。貨幣(お金)はその指標となる。

物価水準はどのようにして決まるのか。

物価水準は、生産要素に対する支払いの大きさと、商品産出量の規模の大きさによって決まる。すなわち生産技術と資本蓄積が一定のとき、一般的な物価水準は、全雇用量の大きさによって決まってくる、とケインズはいう。

物価水準は、賃金単位と雇用量に依存する。これに貨幣供給量がからんでくる。こうして、ケインズは価格決定メカニズムを数理的に分析していくのだが、その行程をたどるのはぼくにはむずかしい。

要点だけ述べる。

失業が存在するかぎり、貨幣供給量が増加しても物価にはなんの影響もでない。有効需要の増大に見合って、雇用量が増加するだけである。

しかし、完全雇用状態になると、貨幣供給量の増加は同じく有効需要を増大させるだけでなく、貨幣賃金と物価を上昇させていく。

だが、現実には、ことはそう単純ではなく、さまざまな複雑な要素がからんでくる。

たとえば、

(1)貨幣供給量が増えても有効需要が比例して増えるとはかぎらない。

(2)労働力の質は同じではなく、雇用の増加にしたがって収穫逓減の法則がはたらく。

(3)労働力をひとつの産業から別の産業に移転するのはそう簡単ではない。

(4)賃金は完全雇用状態に達する前に上昇しはじめる傾向がある。

(5)賃金と雇用量の変化だけで価格の変化が説明できないこともある。

ケインズはこうした現実を念頭におきながら、厳密にひとつひとつ数理的な分析を重ねていく。このあたりもむずかしい。

(1)については、ヒックスがのちにまとめるIS・LM分析が展開され、利子率がどのような水準をとったときに有効需要がどう変化するかが論じられる。

さらに、ケインズは、労働効率と雇用の関係、生産規模と物価、供給が非弾力的な産業、時間的ラグの問題、完全雇用以前の賃金・物価の上昇などについても説明している。

完全雇用が達成され、有効需要が増えても、産出量あるいは雇用量が増大せず、物価が上昇する場合を、ケインズは真のインフレーションと名づけている。

ケインズはインフレに寛容だったのだろうか。

経済学者の伊東光晴は、ケインズ理論はインフレ容認論と短絡的にとらえられがちだが、そうではないと論じている。

〈完全雇用になれば物的数量は増さず、価格だけが上昇するという真のインフレーションが生ずる。ケインズはこのような価格と物的数量と有効需要との関係を考え、賢明な政策により、一方において失業の救済を考え、他方において物価の上昇率を十分熟慮した有効需要政策をとることを期待した。〉

有効需要を政府が知性と理性によってコントロールし、それによって雇用と物価を安定させるという立場をケインズはとっている。しかし、経済のコントロールは、はたしてそううまく行くものなのだろうか。

金本位から管理通貨へ──ケインズ素人の読み方(7) [経済学]

いいかげんに読み飛ばしている感はいなめない。

難解、かつ複雑なケインズの思考に頭がついていかない。いまは宇沢弘文や伊東光晴の解説書を参考にしながら、ともかくも大筋をつかむことが精一杯だ。また出直しということになるだろう。

第4篇の「投資誘因」を終えるにあたって、ケインズは資本と利子、貨幣(お金)、雇用についての考え方を示している。

こうして並べてみると、これはまさに本のタイトル『雇用、利子、貨幣(お金)の一般理論』そのものである。ケインズはここでこれまでの自分のアプローチをひとまず振り返ったといってよいだろう。

現代社会の基盤をかたちづくっているのは、資本とお金である。

人はなぜお金を貯めようとするのか。

貯蓄とは、今日の消費をしないことだ、とケインズはいう。先に何かを買おうというのではない。ただ、ばくぜんとお金を貯める。そのため現時点での消費が減ってしまう。同時に、将来にたいする企業の需要期待もしぼんでしまう。

しかし、現在の貯蓄が将来の大きな消費に結びつくとしたらどうだろう。貯蓄は投資に回り、将来の消費を満たすための生産活動に向けられる。それは画期的な商品の登場が期待される場合である。だが、それはすぐに実現できるわけではない。迂回生産(生産財の生産)が必要になってくる。

たとえそうだとしても、貯蓄は当面、消費の減少をもたらし、雇用を減らすことを忘れてはならないとケインズはいう。古典派のいうように貯蓄は即投資と結びつくわけではない。

貯蓄とは金融資産を保有することであり、これは言い換えれば金融資産を貸すこと、富の所有を移転することを意味する。金融資産を借りるのは投資(新たな富の創出)のためだが、その投資は、投資の限界効率と利子率との関係によって決まる。

投資家にとって期待収益は市場利子率より低くはなりえない。そして、市場利子率は貯蓄そのものではなく、貯蓄の流動性によって決まってくる。そのことが利子率を高めに誘導し、投資を制約する要因になっていく。

資本は単に生産的であるだけではなく、その存続期間を通じて、純収益を生み出すことに意味がある。資本が収益を生み出すのは、資本の稀少性が維持されるからだ。そして、労働なくして資本の存続はありえない、とケインズは書いている。

ここでケインズは迂回生産(生産財の生産を通じての生産)について述べる。迂回生産で機械がつくられることで、生産性が高まることはまちがいない。だからといって、すべての労働力を生産財の生産に回すわけにはいかない。生産財部門と消費財部門とのあいだで労働力が適切に配分されなければならない。

消費者が選択するのは、現時点におけるもっとも効率的な迂回生産のパターンである。もう少し購入を待ってみようというときには時間選好がはたらく。迂回度の決定に直接影響をおよぼすのは、消費者の時間選好率である。

迂回生産度は利子率との関係で選択される。利子率が高くなるにつれて、迂回度の高い生産過程はかならずしも効率的ではなくなる。

膨大な資本設備があるなかで、投資の限界効率がゼロ、あるいは負になる状況においては、企業は生産規模も雇用も減らし、経済全体の貧困化が進む、とケインズは考える。そうしたなかでは、失業が増え、貧困が拡大し、純貯蓄(貯蓄増加)はゼロになってしまう。

市場利子率がマイナスになることはなく、長期的にみると2%ないし2.5%が最低限だとケインズは考えていた。

資本設備の蓄積が進むにつれて、資本の限界効率はゼロになる。そして、利子率はむしろ高止まりしてしまう。そのため豊かさのなかの貧困という現象がみられるようになるのだ。

ケインズはいう。

そんなときには、百万長者が「貯金をはたいて、『地面に穴を掘れば』、雇用ばかりでなく、有用な財やサービスの国民への実物配当も増える」。だが、まさかいくら百万長者でも、そんな事業には手を出さないだろう。

賢明な社会が「そんな偶発的でしばしば無駄だらけの手段に頼って事たれりとするのは」適切なことではない。重要なのは、有効需要の性質を理解することだ、とケインズは強調する。

そこで、政府が介入することで、市場利子率が引き下げられて、投資が促進され、資本蓄積の飽和状態が解消されたとする。このような状態においては、投資の限界効率はゼロ水準となり、完全雇用が達成されて、経済は定常状態に達する。もっとも、技術的水準や消費者の嗜好、人口、経済的制度の変化によって、経済は動いていく。

しかし、このとき、蓄積された富にたいする収益率は低くなり、金利生活者は消滅することになる。それでも将来の期待収益をめざす企業の活発な事業活動は存続する、とケインズは考えた。

ここでケインズは自己利子率という奇妙な概念を考案して、貨幣の性質について考える。

ケインズは貨幣利子率は貨幣の先物契約にともなう収益率だという言い方をしている。ふつう貨幣は一定期間後に収益を生むものと想定されている。そのため、利子率はプラスになる。

利子率を貨幣の先物価格と理解するならば、小麦や住宅などにも先物価格があり、これらをまとめてケインズは自己利子率となづける。

たとえば小麦の1年後の先物価格を110として、現在の価格が100とするなら、小麦の自己利子率は10%となる。いっぽう住宅の1年後の先物価格は95で、現在の価格が100とするなら、住宅の自己利子率はマイナス5%ということになる。

同じ先物価格の自己利子率だとしても、貨幣と実物とでは大きなちがいがある。どのようなちがいがあるのか。

小麦の場合は収穫のリスクを差し引いても、値上がりによる収益が見込める。住宅の場合は減耗があるいっぽうで、不動産評価が上がる可能性もある。

一般に、実物については、供給量の増加につれて、自己利子率は下がる傾向にある。これにたいし、貨幣の場合は、自己利子率の低下はもっとも少なく、マイナスにはなりにくい。

ケインズは、貨幣(たとえば金貨)が一般の生産物のようにいくらでもつくられないこと、ほかのもので代用できないこと、保蔵されがちなこと(流動性選好を満たすこと)を強調する。

こうした特徴が、利子率の引き下げを阻害する要因となる。

こんなふうに書いている。

〈つまり失業が発達するのは、人々が月を求めるからなのです。人々は、欲望の対象(つまりお金)が作り出せず、それに対する需要を簡単には抑えられない場合には、雇用されなくなってしまいます。その治療法といえば、唯一、月でなくてもグリーンチーズでかまわないんだよと人々に納得させて、グリーンチーズ工場(つまり中央銀行)を一つ、公共のコントロール下に置くことです。〉

このたとえはおもしろい。

人々は自分でつくれない月(金貨)を求めている。そのため不況になっても金利はさほど下がらず、投資が減って、失業がますます増えていく。

だとすれば、月でなくてもグリーンチーズ(紙幣)でもかまわないんだと、みんなが納得すればいい。そこで工場(中央銀行)でグリーンチーズ(紙幣)をどんどん刷って、貨幣発行量を増やし、金利を下げるようにすればいい。そうすると、投資も増えて、失業も次第に減っていく。ただし、その工場は公共のコントロール下に置かなければならない。

ケインズが唱えたのは、こういう方策である。すなわち、経済を金本位制にゆだねるのではなく、管理通貨制度のもとに置くこと。そこにケインズの貨幣政策の力点があった。

ケインズは価値の尺度としては、いまのところ貨幣に代わるものはないと述べている。貨幣は廃止すべきものではない。ただし、それは改革されなければならなかった。

貨幣はある意味では土地と似ている。土地は生産や代替にたいする弾力性が低い(つまり、いくらでもつくりだせるわけではなく、ほかのもので代用しがたい)のは、貨幣と同じだ。

かつては土地をもつことが財産にほかならなかった。しかし、いまは貨幣こそが財産だと考えられるようになった。

にもかかわらず、人類はなぜ1930年代のいまも貧しい状態におかれているのか、とケインズは問う。

〈世界が何千年もずっと個人貯蓄をしてきたのに、その累積資本資産がこんなにも貧しいというのは、私の見立てでは人類の抜きがたい性向によるものではなく、かつては土地保有に付随し、いまやお金に付随している高い流動性プレミアムにあるのです。この点で私は、古い見方とはちがっているのです。〉

ここでケインズがいう流動性プレミアムとは、お金を長くもつことにともなう高収益性をいう。それは貨幣を資産とみなす傾向によってもたらされるものであり、それをケインズは古い見方だと考えていた。

管理通貨制度のもとで、貨幣発行量を調整し、それによって市場金利を下げるなら、貨幣自体を資産とみなす傾向は減少し、貨幣はほんらいの資本へと回されるだろう。それによって、雇用が増え、失業は減っていくはずだ、とケインズはいう。

消費性向、投資の限界効率、利子率によって、雇用量と国民所得が決まるというのがケインズ理論の骨格である。これに労使交渉を通じての貨幣賃金、中央銀行の操作による貨幣供給量がからんでくる。

資本主義はそれらの動きによって絶えず変動し、好況と不況の波をくり返すが、けっして崩壊することはない。

ケインズはいう。

〈このように、この四つの条件[省略]をあわせれば、私たちの実体験で目立つ特徴を十分に説明できます──つまり景気は波をうつが、雇用と物価のどちらも、高くも低くもすさまじい極端に達することはなく、完全雇用より目に見えて低く、それ以下だと人命を危うくするような最低線よりも目に見えて高い範囲に変動はおさまる、という特徴です。

でもこの「自然」な傾向、つまりそれを修正すべく意図的な対策を講じない限り、いつまでも続きそうな傾向で決まる平均の位置が、必然の法則によって確立されていると思ってはいけません。以上の条件が何の障害もなく支配するというのは、現状または過去の世界の観察の結果でしかなく、変えることのできない必然的原理などではないのですから。〉

ケインズはきたるべき高度成長と大衆消費社会を預言していたといえるだろう。

利子率と流動性選好──ケインズ素人の読み方(6) [経済学]

雇用を決定するのは投資である。そして、投資は利子率に左右される。すると、利子率はどのようにして決まるのかが今回のテーマである。

古典派は利子率が投資と貯蓄が一致する水準で決まるとした。だが、そう簡単には言えない、とケインズはいう。

そもそも貯蓄は所得にたいする貯蓄性向によって決まる。さらに、人はその貯蓄を流動性の高い金融資産で保有するか、流動性が低くても収益性の高い金融資産で保有するかを迫られる。これが流動性選好である。流動性選好は、すぐ出し入れできる貨幣をどれだけ確保するかの指標だといってよい。古典派は流動性選好の問題を無視している、とケインズは批判する。

古典派は利子率を、消費を将来に引き延ばすこと(待忍)の報酬だと考えていた。だが、これはまちがいだ、とケインズはいう。

利子率は文字どおり、貨幣と利息収入の比率にほかならない。その利息は、貨幣保有を犠牲にして、銀行に預けるなり債権を買うなりして、利息を生み出す負債を保有することによって得られたものである。

つまり、ケインズは利子率を貨幣の流動性を放棄したことにたいする報酬と考えるわけだ。

利子率が低くなれば、金融資産を保有する欲求は低くなり、利子率が高くなれば、金融資産を保有する欲求は高くなる。

そして、実際の利子率は、貨幣供給量との関係で決まってくる、とケインズはいう。

もう一度、貨幣について考えてみる。貨幣には取引の決済手段と富の保蔵手段という機能があることがわかる。

保蔵に関していうと、人びとはさまざまな負債(金融資産)で貨幣を保全する。そして、負債を取引する市場が存在するときには、それぞれの予想にしたがって負債を売買する。市場は弱気の売りと強気の買いが等しくなる価格で均衡する。

したがって、流動性選好、つまりどういう形態で貨幣を保全するかの背後には、3つの動機がある、とケインズはいう。それは(1)取引のため、(2)予備のため、(3)投機のため、である。

流動性選好が高まって、投機的傾向が強まるのは、貨幣供給が増大し、証券価格が高まるいっぽうで、利子率が下がる場合である。ただし、その場合は、経済は不安定になりやすい。

一般に貨幣供給量が増えると利子率は下がり、投資量は増える。投資が増加すると、雇用が増え、所得水準が高くなる。そして雇用水準の増加とともに価格水準が高くなる。

ケインズが想定したのは、こうしたプロセスである。

古典派は投資にたいする需要と貯蓄による供給が等しくなる水準で利子率が決まるとしたが、この考え方をケインズはあらためて批判する。

ケインズによれば、企業は投資の限界効率にもとづいて、投資行動を決定する。いっぽう貯蓄性向は利子率によってではなく所得水準によって決まる。さらに流動性選好が利子率に影響をもたらす。

これにたいし、古典派は完全雇用を前提に、所得水準を一定としたうえで、一定の利子率のもとで、貯蓄と投資が一致するという図式を描く、とケインズはいう。

ケインズはさらに利子率をめぐる古典派理論の矛盾をついているが、それはややこしいので、ここでは省略しよう。

それよりも流動性選好について、ケインズのさらなる分析をみておくべきだろう。

流動性選好は貨幣需要や貨幣の流通速度と密接に関係する。

貨幣が保有されるのは、収入から支出までの期間、商品の販売から製造までの期間、突然の支出や購入に備える期間、投機を待つ期間などである。

このうち利子率の変動に敏感に反応するのは、投機を動機とした貨幣需要である。

中央銀行は通貨量を調整するため、一般公開市場において、いわゆるオープン・マーケット・オペレーションを実施する。

オープン・マーケット・オペレーションによって、貨幣供給量(マネーサプライ)は変化する。それによって、流動性選好は変化し、株式市場での取引に影響を与える。

こうした条件や期待が変わることで、新たな均衡利子率が決まってくる。ケインズがえがくのはそうした見取図だ。

貨幣供給の増加は利子率(金利)の低下をもたらす。金利の低下は取引そのものや予備的な資金にはさほど影響をおよぼさないが、投資にはそれをうながす方向に作用する。

とはいえ、中央銀行は金利を一定水準以下に抑えるわけにはいかない、とケインズはいう。金利がいちじるしく下がっている段階で貨幣供給量を増やしても、投資はほとんど増えず、貨幣保有だけが増える。

ケインズ自身はこう指摘する。

〈金利がある程度まで下がると、流動性選好が実質的に絶対的になってしまう[固まってしまう]かもしれません。つまり、債権[債券]の金利があまりに低すぎると、ほとんど全員がむしろ現金のほうがいいと思うようになるのです。こうなると金融当局は、金利に対する実効支配を失ったことになります。〉

ケインズを継いだヒックスは、この現象を「流動性のわな」と名づけた。

ある最低限以下に金利を下げるわけにはいかないのは、借り手の信用にもかかわっている。短期の貸し付けについては、どんな状態のもとでも、最低限1.5%から2%の金利は必要だろう、とケインズは述べている。

いまの日本経済は「流動性のわな」におちいってしまっているのだろうか。

ケインズの利子論はなかなかむずかしい。

伊東光晴は前出の『ケインズ』のなかで、こう書いている。

〈ではこの流動性選好利子論の政策的帰結は何であろうか。それは利子率は市場の自由な動きに任せるのがいちばんいいという投資・貯蓄、利子率決定理論を否定することによって、利子率を人為的に動かし、それによって投資量を増やし、完全雇用を維持しようという、金融市場への政府介入の正当性を描き出した点にある。〉

ケインズが古典派の図式に疑念をいだき、みずからの利子論を案出した。そして、市場にまかせたままなら、資本主義経済が大量の失業をかかえたまま均衡してしまうことを示したのだといえる。

ケインズは現在の不況下では、政府が貨幣発行量を増やすことで、金利を下げ、投資誘因を刺激することによって、雇用の増大をはかるべきだと考えていた。だが、同時に、流動性のわなにおちいらぬよう細心の注意を払うべきだとも述べて、安直な通貨政策に一種の警告を発している。

投資の限界効率、美人投票、アニマルスピリット──ケインズ素人の読み方(5) [経済学]

停滞して、前に進まなくなってしまった。「一般理論」は簡単に読める本ではない。参考書を見ながら、何とか前に進もうとする。それでも、つい別の本に目移りする。

ケインズは投資不足こそ失業をもたらす原因だと考えていた。

それでは、そもそも投資水準はどのようにして決まるのか。

ここで持ちだされるのが、投資(資本)の限界効率という概念である。

企業は追加投資によってリターンを期待する。投資がおこなわれるのは資本設備(固定資本)にたいしてである。その場合、期待されるリターンは1期にとどまらず、何期にもわたる。その総計をケインズは投資の期待収益と呼んだ。

投資の期待収益には、固定資本の供給価格が対応している。期待収益はそれが将来、どのように割り引かれていくかという予想に応じて決まってくる。その予想曲線と供給価格が一致するところが、投資の限界効率となるという言い方をケインズはしている。

投資の限界効率は、資本の収益性をあらわす尺度である。

一般に投資が増加すると、投資の限界効率は低下する。なぜなら、資本の増加とともに期待収益が減るいっぽうで、設備の供給価格が高くなるからだ、とケインズはいう。

実際の投資は、その限界効率が現行の市場利子率に等しくなるような水準で決まる。市場利子率が高くなれば、投資水準は低くなり、逆に利子率が低くなれば、投資水準は高くなる。その前提には、期待収益にもとづく投資の限界効率という判断がある。

つまり、投資水準はいっぽうでは将来の期待収益、他方では市場の利子率との関係によって決まってくるといってよい。

利子率がどのようにして決まるかは、また別問題となる。

投資の限界効率はとらえがたい概念である。それはあくまでも比であって、長期にわたる把握を要する。重要なのは、それが資本設備の将来の収益期待によって決まってくることである。

そのかん、賃金率や商品の需要が変化することも予想される。そうなると企業の利潤も減り、投資の限界効率も低下する。貨幣価値の変化も限界効率に影響をもたらすだろう。将来の利子率の変化も問題である。そうしたなかで、設備に投じた資金がはたして回収できるかどうかが判断されなければならない。

投資には企業側のリスクと投資側のリスクがある。これは資本と経営が分離するとともに、企業が銀行からの借り入れによって投資をおこなうことによって生じてくる。

はたして、期待した収益が得られるかどうかは、企業のリスクであり、債務不履行や担保能力の不足は貸し手のリスクだといえる。そのほか、貨幣価値の変化(インフレとデフレ)にともなうリスクもあるが、これはいずれ市場価格の変化を通じて吸収されるとケインズは考えている。

だが、投資をうながすうえでは、投資の限界効率という概念がもっとも重要だという。それは耐久的な資本設備が、どれだけ投資に見合うものとなるかを示す指標にほかならない。そして、現実の投資量は、現時点における利子率との関係で決まってくるとケインズは再度強調する。

ケインズは、資本設備の期待収益がどのように決まるかをさらに考察する。

資本設備から生み出される商品への需要は、現時点でほぼ確実に把握できる。不確実なのは、将来の有効需要や貨幣賃金の変化などだ。これらは長期的期待(予測)の問題に属する、とケインズはいう。

長期的期待を決定する要素は、あくまでも現在の状況である。現在の状況が将来どのように変わるかを判断するところに長期的期待が生まれる。そして、そこに確信という心理的要因がはいってくる。

投資の限界効率についても、じつは確信を抜きにしては考えられない。資本設備から生み出される収益は、あくまでも不確実性にもとづく推測でしかない。だれも10年後の経済状況を正確に予想できるわけがないからだ。

かつては企業を所有し、それを経営しているのは資本家とその一族で、かれらはみずからの才覚に応じて事業を運営し、博打のように投資をおこなっていた。それは時に大いなる決断を要した。

しかし、いまはそんな時代ではない、とケインズはいう。

〈昔ながらの民間事業に投資しようという判断は、社会全体にとってはもとより、その個人にとっても、ほぼ後戻りできない決断でした。今日のように所有と経営の分離が一般化してしまい、組織化された投資市場が発達すると、それは所有と投資を促進しますが、ときにはシステムの不安定性を大いに高めます。〉

いまや企業の活動を評価するのは、個人の資本家ではなく、株式市場である。そのことによって投資はさらにうながされるようになったが、同時に経済は不安定性を増すことになった、とケインズはいう。

株式市場での取引が広がるなか、企業による投資決定は、企業自体の期待で決まるのではなく、株価にあらわれる企業の評価に左右されるようになる。企業は株価が上がると、新株を有利な条件で発行することができ、それによって投資がしやすい環境が生まれる。

発行済みの株式にたいする評価は、一般に雰囲気によってなされるが、その期待が実現することはまずない、とケインズは断言する。

だから、株には手をだすなという人もいるが、たいていの投資家はいまの状況がつづくとみて、遠い将来を思いわずらうようなことはしない。社会全体でみれば投資は必然的なものだが、個々の投資家にすれば、それは流動的なものとならざるをえない。

ケインズは株式市場の危険性(不確実性)をいくつか挙げる。

(1)企業の経営内容をあまり知らない人が全体の株式発行に占める割合が多くなる場合

(2)利潤の短期変動が投資に過大な影響を与える場合

(3)ニュースや情報によって群集心理がはたらき、株価が大きく変動する場合

(4)専門的な投資家や投機家が株価を操作しがちなこと

(5)巨額資金や信用による株式投機が株式市場を不安定にし、時に惨憺たる反応を引き起こす場合

ケインズは株式が美人投票のような仕組みで動いていることを指摘する。

〈専門投資家は100人の写真から最高の美女6人を選ぶといった、ありがちな新聞の懸賞になぞらえることができます。賞をもらえるのは、その投票した人全体の平均的な嗜好にいちばん近い人を選んだ人物です。したがってそれぞれの参加者は、自分がいちばん美人だと思う顔を選ぶのではなく、他の参加者たちがよいと思う見込みが高い顔を選ばなくてはならず、その他の参加者たちも、まったく同じ視点でその問題に取り組んでいるのです。〉

株式市場は企業にたいする美人投票のようなものだ。

ただし、問題がないわけではない。

企業はその存続期間を通じて、資本の期待収益を予想するが、投機はあくまでも市場の心理を予想するのであって、その影響をばかにできないのはニューヨーク株式市場の動き(1929年の大恐慌)をみてもわかる、とケインズはいう。企業が投機の渦に巻きこまれ、藻屑となってしまうと事態は深刻である。

一国の資本蓄積が賭博的活動の副産物になってしまうと、正常な資本蓄積がおこなわれなくなる、とケインズは忠告する。投資市場は必要だが、株式市場がカジノと化してしまうと公共の利益は守られなくなる。したがって、株式市場での取引には、しっかりとした監視と規制が必要だ、とケインズは考えている。

投資が推進されるためには、投資市場の流動性が必要だ。それでも投資家は長期的な視野に立って、長期的な期待収益を選択すべきだというのが、ケインズの考え方である。

ケインズは資本主義には、投機のほかに、人間の本性にもとづく不安定要因が内在していると指摘している。それがアニマルスピリット、すなわち山っ気だ。

〈人々の積極的な活動の相当部分は、道徳的だろうと快楽的だろうと経済的だろうと、数学的な期待よりは、自然に湧いてくる楽観論によるものなのです。たぶん、結果の全貌が何日もたたないとわからないようなことを積極的にやろうという人々の決断は、ほとんどがアニマルスピリットの結果でしかないのでしょう──これは手をこまねくより何かをしようという、自然に湧いてくる衝動です。〉

こうしたアニマルスピリットが企業活動を支えていることも、ケインズは否定していない。いやむしろ、ケインズは計算の妥当性に加えて楽天的なアニマルスピリットが両輪となってこそ、企業は収益を得て社会的に便益をもたらすのだと考えていたといってよいだろう。

景気の回復には、企業活動に望ましい(政治的)雰囲気の形成が必要だというのが、ケインズの立場である。

将来を予想しうる知識にはかぎりがある。人の目はどうしても短期的な収益に向かいがちだが、長期の投資や公共事業は重要だ、とケインズはいう。

政府は長期的な視点から、投資の限界効率と社会的な利益を判断し、投資の方向づけにもっと積極的に関与しなければならない。

ケインズはそう指摘したうえで、次に利子率の考察に焦点を移していく。

これはまた次回ということにしよう。

消費性向と乗数理論──ケインズ素人の読み方(4) [経済学]

消費が変化する動機には、客観的要因と主観的要因がある、とケインズは書いている。そのふたつの要因が消費性向に影響を与える。

まず客観的要因として、ケインズは(1)賃金単位の変化、(2)所得と純所得の差の変化、(3)所得の計算に導入が認められない資本価値の予想外の変化、(4)時間割引率の変化、(5)財政政策の変化、(6)現在と将来の所得水準の関係についての期待変化を挙げている。

いずれもむずかしい言い方である。素人的にいえば、実質所得や純所得が変化したり、資産価値が上下したり、利子率が変わったり、政府の新たな税制が発表されたり、将来の所得への期待が増減したりといったことが消費性向に影響をおよぼすというのである。

いっぽう、人が消費を控える主観的要因として、ケインズは次の8つのケースを挙げている。

(1)予想外のできごとに備えるため

(2)高齢化や子どもの教育費積み立てなど、将来に備えるため

(3)金利収入を増やして、将来の消費を考えるため

(4)お金をためて、生活水準が上がるのを期待するため

(5)ばくぜんと将来の自立をめざすため

(6)何かの事業を立ち上げるための資金を貯めるため

(7)財産を残すため

(8)単なるケチ根性を満たすため

ほかにも、さまざまな理由が考えられるだろう。

しかし、消費を控えるのは家計だけではない。団体や企業も同じだ、とケインズはいう。

団体や企業が支出を控えるのは、次のような場合だ。

(1)外部に頼らず、できるだけ内部蓄積により投資をおこなうため

(2)緊急事態やトラブル、不景気に備えるため

(3)企業の経営を充実させ、外部からの介入を防ぐため

(4)負債を少なくして、準備金を増やすことで、企業の経営基盤を強化するため

もちろん、これについてもケインズが挙げた以外に、さまざまな理由が考えられるだろう。

いずれにせよ、こうした客観的・主観的動機によって、所得(家計所得と企業所得)は、すべてが消費されるわけではないことがわかる。そして、その剰余は貯蓄され、投資へと回っていく。

賃金単位でみるかぎり、消費性向はかなり安定的な関数だ、とケインズは考えていた。

人は所得が増えたときに消費を増やすが、その消費の伸びは所得の伸びよりも少ない傾向がある。ふだんの生活や慣習は、所得が増えても一挙に変わらないからである。

こうして、所得の水準が高くなるにつれ、所得と消費の差はひろがっていく。言い換えれば、所得に対する貯蓄の比率が高くなってくる。

限界消費性向は0と1のあいだにある。

このことは、貯蓄に見合う投資がなければ、所得の水準、すなわち生産の水準が維持できなくなることを意味している。

もし、その投資がじゅうぶんにおこなわれなければ、有効需要が減り、所得水準も下がる(失業が増える)。

そして、じっさい資本主義が発展すると、資本設備が充実するために、投資が回避されやすくなる。

ケインズは複雑な議論を展開しているのだが、それをきわめて簡略化していうと、かれは有効需要の不足、とりわけ投資不足(減価償却引当金の大きさもその原因のひとつだが)こそが、大量失業の原因だと考えるようになっていた。

雇用を増やすためには、投資を増やす必要がある。ケインズはここで投資がどれほど大きな効果をもつかを強調するために乗数理論をもちだすことになる。

ケインズによれば社会全体の所得(有効需要)は、消費と投資からなる。その時点で大量失業が発生しているなら、投資を増やして有効需要を拡大しないかぎり、失業問題は解決しない。なぜなら、雇用は有効需要の大きさによって決まるからである。

ここで、ケインズは乗数という重要な概念を導入する。

乗数とは投資の増加がどれだけ所得を増加させるかという、その割合を示したものである。

乗数kの値は限界消費性向α、裏返せば限界貯蓄性向sから簡単に導きだすことができる。

その論証は省略するが、

k=1/1−α あるいはk=1/s

限界貯蓄性向が低ければ(限界消費性向が高ければ)kの値は大きくなり、逆に限界貯蓄性向が高ければ(限界消費性向が低ければ)kの値は小さくなる。

限界貯蓄性向が0.1から0.5のあいだと考えるならば(つまり増えた所得を1割貯蓄するか、それとも5割貯蓄するか)、乗数kは0.1の場合は10、0.5の場合は2となる。この原理は貯蓄=投資という定式から導かれるものである。

概して、限界貯蓄性向が低いのは生活の苦しい時代、高いのは生活の豊かな時代ということができる。乗数の大きさが限界貯蓄性向(あるいは逆に限界消費性向)の大きさによって決まるというところがミソである。

乗数が10であれば1兆円の投資は10兆円の所得増加を生みだし、乗数が2であれば2兆円の所得増加を生みだす。

実際の所得増加の割合はともかく、ケインズは追加の投資が乗数効果によって、いかにより多くの所得を生みだすかを理論的に示したといえる。

そして、所得の増加は雇用の増加と結びつく。「投資をほどほどに増やすだけで完全雇用は実現できる」とケインズはいう。

とはいえ、ケインズは次のように警告することも忘れていない。

〈完全雇用が実現すると、それ以上投資を増やそうとがんばっても、限界消費性向がどうあれ物価が無限に上昇しがちとなります。つまり真のインフレ状態に到達するわけです。でもその時点までは、物価上昇は総実質所得の上昇と結びついています。〉

ところで、乗数はあくまでも理論的数値であって、実際とはくいちがう可能性がある。

伊東光晴はそうした例として、投資がそのまま生産に結びつかず在庫減によってまかなわれ、しかも減った分の在庫が一部しか補充されないといったケースを挙げている。だが、そうしたケースでも想定されたほどではないにせよ、なにがしかの乗数効果ははたらく。

ケインズはあくまでも乗数効果を強調する。

たとえば、一定の資本設備のもとで、1000万人の労働人口のうち500万人しか雇用されておらず、限界消費性向が高いとすれば、投資による乗数効果は高く、投資額が減少しても、雇用数はさほど減らない。いっぽう900万人がすでに雇用されているときには、乗数効果は低く、投資してもさほど雇用数は増えないが、逆に投資が減るときには雇用数が一挙に激減してしまう。

ケインズはたとえ無駄な事業のようにみえても、失業を減らすには投資がどれほど効果があるかを強調するため、次のようなばかげた計画さえもちだしている。

〈もし財務省が古いビンに紙幣を詰めて、適切な深さの廃坑の底に置き、それを都市ゴミで地表まで埋め立て、そして民間企業が実績抜群のレッセフェール原則に沿ってその札束を掘り返すに任せたら、もう失業なんか起こらずにすむし、その波及効果も手伝って、社会の実質所得とその資本的な富も、現状よりずっと高いものになるでしょう。〉

何をばかなことを言っているかと思うかもしれない。しかし、われわれが宝探しの電子ゲームに夢中になっている姿をみれば、ケインズの計画もあながちばかにできないだろう。

ケインズはさらに、こういう。

〈古代エジプトには、消費によって人のニーズに応えるのではなく、したがって増えすぎて価値を失うこともない果実を生み出す活動が二つありました。貴金属探求に加えて、ピラミッド建設です。そのような活動を二つも持っていた古代エジプトは二重の意味で幸運だったし、その名高い豊かさは、まちがいなくそうした活動のおかげです。〉

個人にとっては節約こそが富への道になりうるかもしれない。しかし、資本主義にとってはそうではない。そこでは逆説がはたらいてしまう。節約すればするほど、社会は貧しくなるのだ。

資本主義社会のなかで、企業が存続し、雇用が維持されるためには、企業は投資に投資を重ね、新商品を開発しつづけねばならない。そして、そうした企業活動と雇用を支えるには、国家の役割が欠かせなくなってくる。ケインズはおそらく、そんなふうに考えていた。

そんな猛烈な時代がどこに行きついたのか。「一般理論」から80年以上たったいま、ふとそんなことを思ってしまう。