ゴードン『アメリカ経済──成長の終焉』を読む(4) [商品世界論ノート]

1870年から1970年にかけては、資本主義の興隆期だった。1870年から2014年までをカバーする本書の第1部は、その前半、すなわち1870年から1940年までを扱っている。時折の恐慌をともないながらも、それは資本主義の興隆期だったといえるだろう。

あらゆる面で技術革新が生じている。今回、読むことにした第5章と第6章は、交通と通信、さらに娯楽に焦点をあてている。すでにマルクスの知らない時代がはじまっていた。

人は移動する動物である。だが、人が単なる動物と異なるのは、みずからの足を使ってだけではなく、自然を用具化して、移動の範囲を広げ、移動に要する時間を短縮してきたことである。

その用具をつくりだすには膨大な努力を要する。政治集団自体がすぐれた用具をつくりだすことはまずない。それよりも、できるなら民間で商品化された用具を、対価を払って利用するほうが理にかなっている。

商品が貨幣によって購入できる財とサービスを指すとするなら、輸送機関も一種の商品である。そのサービスを利用するには対価を支払わなければならない。

19世紀まで、人間の移動スピードは、馬や帆によって大枠が決められていた。それを変えたのは19世紀初めの蒸気エンジンである。鉄道や蒸気船が誕生する。1870年段階で、アメリカはすでに大陸横断鉄道をもち、すべての大陸と蒸気船で結ばれるようになっていた。

この時点では、都市内部のスピーディな移動は馬車、さらにはそれを改良した鉄道馬車にかぎられていた。しかし、エジソンの発明により、アメリカの都市部では、1890年から1902年にかけ路面電車が動くようになり、1904年にはニューヨークに地下鉄が走るようになる。

アメリカで長距離鉄道網が急速に発達したのは、1840年から1900年にかけてのことだ。1860年代において、その鉄道網は北部が中心で、西部や南部での建設は遅れていた。しかし、1870年には大陸横断鉄道が完成し、1920年にかけて鉄道建設ラッシュがおきる。

鉄道によって、都市と都市は直線で結ばれるようになった。それにより、それまでの船や馬での移動にともなう不安定性や危険をとりのぞくことができたのが、鉄道の大きなメリットである。そして、鉄道はさらに進化し、馬力の増大にともない、輸送貨物の重量も増え、遠くまで、より安くより早く、旅客と貨物を運べるようになった。

交通革命は商品のコストを大幅に下げた。1880年代に冷蔵貨物列車が開発されると、食品の品質が向上し、多様化しはじめる。カリフォルニアの野菜や果物、中西部の肉が東部に運ばれ、都市からは工業製品が小さな町や農村にももたらされる。郵便事業が改善され、カタログ販売も伸びていった。その中心点となったのがシカゴである。

鉄道は旅行の楽しみももたらした。1870年から1940年にかけては、鉄道網が広がるだけではなく、鉄道のスピードが速くなり、乗り換えも楽になり、また車内も快適にすごせるようになった。

19世紀まで都市の広さは、せいぜい歩ける範囲に限られ、雇い主も労働者もごく近くに住んでいた。1850年代に鉄道が開通すると、その状況はかなり変わってくる。しかし、初期の蒸気鉄道には不快な煤煙もつきものだった。

そのため1890年代まで、市内の交通や物流はまだ馬が主流だった。しばしば事故をおこした乗合馬車は、1850年ごろ鉄道馬車に変わり、スピードも速くなり、料金も安くなった。しかし、次第に馬に代わる乗り物が求められるようになる。蒸気で走る汽車は町中には適さない。唯一の例外は坂をのぼるケーブルカーだった(それはいまもサンフランシスコに残っている)。

電気で走る路面電車が実用化されるのは19世紀末から20世紀はじめにかけてである。それでも都市の渋滞はまだ緩和されなかった。同じ道路に馬車と電車がひしめきあって走っていた。

電気による高架鉄道も開発された。ロンドンの地下鉄をまねて、1897年にはボストンでアメリカ初の地下鉄が開通する。ニューヨークの地下鉄開業は、それから7年遅れて1904年になった。そのころ都市間の電気鉄道(インターアーバン)もできあがる。こうして都市圏は次第に広がっていく。

自動車を発明したのはドイツ人だが、それを安価な乗り物に改良したのは、アメリカのヘンリー・フォードらである。自動車が登場すると、馬はたちまち駆逐される。馬の時速はせいぜい10キロ、それに1頭の馬が走れる距離は40キロほどに限られていた。馬を飼うのはやっかいで、走っている途中で死ぬこともあったし、それに何よりも馬糞の処理が悩みの種だった。そんな問題を自動車は解決した。

当初、自動車を購入するのは富裕層にかぎられていた。しかし、ヘンリー・フォードがT型モデルを開発すると、自動車の性能は向上し、価格も安くなった。1910年代から1920年代にかけ、フォード車は爆発的に売れる。その後はゼネラル・モーターズなどとの競争がはじまる。とはいえ、アメリカでは1910年から1930年にかけ、自動車が急速に普及していった。

問題は道路の改良だった。アメリカでは1904年に道路の総延長距離が200万マイルを超えたが、その大半は土の道で舗装されていなかった。連邦政府は1916年から舗装道路の建設に補助金を出すようになる。アスファルトやコンクリートが開発されたのもこのころである。これによって、高速道路も建設されるようになった。

市内で路面電車やバスが発達するにつれ、馬は次第に排除されるようになった。大陸横断鉄道はいうまでもなく、1920年代後半には東海岸と西海岸を結ぶバスも登場している。ロサンゼルスとニューヨークは、135地点を通過しながら5日と14時間で結ばれるようになった。

しかし、公共路線以外の移動は困難を要した。馬に代わってこの問題を解決したのが自動車だったことはまちがいない。自動車はいつでも、どこでも、好きなように行くことができた。目的地にでかけるときに荷物をもって駅まで歩いて行く必要もない。こうして自動車は公共交通機関と競合していくようになる。

とりわけ自動車が威力を発揮したのが農村部だった。農民は自動車に飛びついた。自動車のおかげで、それまでの孤独な生活は幕を閉じた。農民が自由に動けるようになったため、村の雑貨屋や銀行、学校は大きな打撃を受けた。

自動車が急速に普及したのは、価格の低下によるところが大きい。自動車ローンの普及が自動車の購入を促した。自動車によって人びとの生活はがらりと変わった。通勤や買い物、レジャーなど、その波及効果は大きかった。ガソリンスタンドやレストラン、モーテル、雑貨店などのロードサイドビジネスも誕生する。そのひとつがケンタッキーフライドチキンだった。

その代わり、1920年ごろには、アメリカの通りから徐々に姿を消したものもある。露天商が姿を消し、街角のドラッグストアや地元のカフェ、近所の店もなくなった。散歩をする人もいなくなった。その意味では「人間関係の機微も失われた」ことを著者も認めている。

しかし、にもかかわらず自動車のもたらした効能は大きかった。

ある論者はこう記している。

〈自動車の登場がもたらした恩恵は明々白々だった。都市は清潔になり、地方の孤立に終止符が打たれ、道路は改良された。医療が向上し、校区は統合され、娯楽の機会が増えた。企業や住宅の分散が進み、郊外の不動産ブームが起き、標準的なミドルクラスの文化が生まれた。〉

ここでアメリカと日本を比較したい誘惑に駆られるが、いまは先に進むことにしよう。

つづいて第6章。情報、通信、娯楽の革命が論じられる。

1870年時点で、アメリカでは8割の人が読み書きができるようになっていた。すでに新聞、雑誌、書籍などの印刷物がかなり出回っている。

新聞は19世紀はじめから読まれていたが、その総発行部数は1870年の700万部から1900年の3900万部、1940年の9600万部と驚異的に伸びていった。新聞は情報と娯楽を得る最大の手段だった。各紙の競争も激しく、扇情的な記事が氾濫していた。

1880年から90年にかけて、多くの雑誌が創刊された。新聞の内容をより掘り下げたり、まとめたりしたものが主流で、写真が雑誌の魅力になっていた。そして、1920年代からはセックスや告白を扱った下世話な雑誌も増えてくる。

書籍はフィクションが主流。なかでも人気は恋愛小説で、伝記、歴史物もよく読まれた。

モース(日本ではモールスと呼ばれた)の開発した電信が普及しはじめるのは19世紀半ばである。1866年には米英間で海底ケーブルが敷設され、大西洋を横断する電信が可能になった。銀行や鉄道会社、新聞社にとって、電信は必要不可欠の通信手段だった。

電信は企業規模の拡大にも寄与した。

「単一の機能しかない小規模な企業が域内だけで事業を行う経済から、電信が登場したことで、全国を対象にする多機能の大企業主導の経済への移行が速まった」と、著者は指摘する。

電報は一般家庭が利用するには、値段が高すぎた。一般家庭が重宝したのはむしろ郵便サービスである。アメリカで郵便配達制度が登場するのは1901年のことで、それまで農民は最寄りの町の郵便局に行って手紙を受け取らなければならなかった。郵便配達制度は農民の時間のむだを省き、生活水準の向上に寄与しただけではない。多くの雇用を生みだすことにもなった。

1876年にグラハム・ベルは電話の実験に成功する。しかし、電話の普及には時間がかかった。ニューヨーク・シカゴ間は1892年、ニューヨーク・サンフランシスコ間は1915年になって、はじめて電話が通じるようになる。電話料金も次第に安くなった。

電話は最初ビジネスに不可欠な道具となり、さらに家庭の日常生活にも取り入れられていった。電話の普及により、手紙を書くというかつての習慣は次第にすたれていく。

エジソンが蓄音機を発明したのは1877年である。当時はときの政治家の演説を永久保存するのに役立つなどと考えられていた。レコードということばが定着するのは1890年代半ばである。蓄音機が家庭にはいるのは1900年以降だ。蓄音機によって一般市民ははじめてプロの演奏を家庭でも耳にできるようになった。とはいえ、それにはまだ大きな欠陥があり、多くの改良が必要だった。レコードで演奏が正確に再現できるようになるのは1925年になってからである。

さらに画期的なのはラジオの発明だった。「最初の商用ラジオ局が開設されたのは1920年だが、20年経たないうちに、少なくとも1台のラジオを保有している家庭が80%以上に達した」と、著者は書いている。いったん買ってしまえば、音楽であれ、ニュースや情報であれ、放送を無料で楽しむことができるのが、何よりもありがたかった。

著者によれば、「自動車とおなじくらい、ラジオは20世紀前半を決定づけた」。受信装置の値段が安くなり、その性能も向上していったことが、ラジオの人気をますます高めていった。

1926年にはラジオ局のネットワークができあがっていた(アメリカに国営放送はない)。番組内容はクラシック音楽よりポピュラー音楽、教育的なものよりコメディやバラエティが好まれるようになった。ラジオ局を営業面で支えていたのは、コマーシャルである。たばこや歯磨き、コーヒー、便秘薬など、さまざまな商品の名前が全米に流されていた。

1930年代の不況時にも、ラジオは現実から逃れるひとときの娯楽を提供することができた。「陰鬱な大恐慌時代に抑圧された大衆は、心の拠り所を求めていた」。さらに、1940年代にラジオが戦争遂行に果たした役割も忘れてはならない、と著者は指摘する。

さらに注目しなければならないのが、映画の発達である。

映画の歴史は静止画にはじまり、5セント劇場の短編から大映画館での長編映画へと移っていった。1915年にはチャーリー・チャップリンなどが喝采を浴びるようになる。このころは無声映画で、映画の上映に合わせてオルガンやピアノが演奏されていた。むずかしかったのは映像と音声を同期化させることだった。トーキー(発声映画)が登場するのは1927年のことである。

1930年代には無声映画からトーキーへの移行が急速に進み、そのジャンルもギャング映画に西部劇、コメディ、ミュージカル、ファンタジー、ホラー、SF、ホラーなどへと急速に広がった。入場料も安かったため、観客数も一挙に増えていった。1939年には「風と共に去りぬ」、「オズの魔法使い」のカラー映画が誕生している。その後も「市民ケーン」や「カサブランカ」といった名作に観客は魅了された。

1940年にラジオと映画は全盛時代を迎えていた。人びとはいずれも1870年には考えられなかった娯楽に包まれていたのだ。

そのころ、日本も内心アメリカを追いかけていたのではないだろうか。

あらゆる面で技術革新が生じている。今回、読むことにした第5章と第6章は、交通と通信、さらに娯楽に焦点をあてている。すでにマルクスの知らない時代がはじまっていた。

人は移動する動物である。だが、人が単なる動物と異なるのは、みずからの足を使ってだけではなく、自然を用具化して、移動の範囲を広げ、移動に要する時間を短縮してきたことである。

その用具をつくりだすには膨大な努力を要する。政治集団自体がすぐれた用具をつくりだすことはまずない。それよりも、できるなら民間で商品化された用具を、対価を払って利用するほうが理にかなっている。

商品が貨幣によって購入できる財とサービスを指すとするなら、輸送機関も一種の商品である。そのサービスを利用するには対価を支払わなければならない。

19世紀まで、人間の移動スピードは、馬や帆によって大枠が決められていた。それを変えたのは19世紀初めの蒸気エンジンである。鉄道や蒸気船が誕生する。1870年段階で、アメリカはすでに大陸横断鉄道をもち、すべての大陸と蒸気船で結ばれるようになっていた。

この時点では、都市内部のスピーディな移動は馬車、さらにはそれを改良した鉄道馬車にかぎられていた。しかし、エジソンの発明により、アメリカの都市部では、1890年から1902年にかけ路面電車が動くようになり、1904年にはニューヨークに地下鉄が走るようになる。

アメリカで長距離鉄道網が急速に発達したのは、1840年から1900年にかけてのことだ。1860年代において、その鉄道網は北部が中心で、西部や南部での建設は遅れていた。しかし、1870年には大陸横断鉄道が完成し、1920年にかけて鉄道建設ラッシュがおきる。

鉄道によって、都市と都市は直線で結ばれるようになった。それにより、それまでの船や馬での移動にともなう不安定性や危険をとりのぞくことができたのが、鉄道の大きなメリットである。そして、鉄道はさらに進化し、馬力の増大にともない、輸送貨物の重量も増え、遠くまで、より安くより早く、旅客と貨物を運べるようになった。

交通革命は商品のコストを大幅に下げた。1880年代に冷蔵貨物列車が開発されると、食品の品質が向上し、多様化しはじめる。カリフォルニアの野菜や果物、中西部の肉が東部に運ばれ、都市からは工業製品が小さな町や農村にももたらされる。郵便事業が改善され、カタログ販売も伸びていった。その中心点となったのがシカゴである。

鉄道は旅行の楽しみももたらした。1870年から1940年にかけては、鉄道網が広がるだけではなく、鉄道のスピードが速くなり、乗り換えも楽になり、また車内も快適にすごせるようになった。

19世紀まで都市の広さは、せいぜい歩ける範囲に限られ、雇い主も労働者もごく近くに住んでいた。1850年代に鉄道が開通すると、その状況はかなり変わってくる。しかし、初期の蒸気鉄道には不快な煤煙もつきものだった。

そのため1890年代まで、市内の交通や物流はまだ馬が主流だった。しばしば事故をおこした乗合馬車は、1850年ごろ鉄道馬車に変わり、スピードも速くなり、料金も安くなった。しかし、次第に馬に代わる乗り物が求められるようになる。蒸気で走る汽車は町中には適さない。唯一の例外は坂をのぼるケーブルカーだった(それはいまもサンフランシスコに残っている)。

電気で走る路面電車が実用化されるのは19世紀末から20世紀はじめにかけてである。それでも都市の渋滞はまだ緩和されなかった。同じ道路に馬車と電車がひしめきあって走っていた。

電気による高架鉄道も開発された。ロンドンの地下鉄をまねて、1897年にはボストンでアメリカ初の地下鉄が開通する。ニューヨークの地下鉄開業は、それから7年遅れて1904年になった。そのころ都市間の電気鉄道(インターアーバン)もできあがる。こうして都市圏は次第に広がっていく。

自動車を発明したのはドイツ人だが、それを安価な乗り物に改良したのは、アメリカのヘンリー・フォードらである。自動車が登場すると、馬はたちまち駆逐される。馬の時速はせいぜい10キロ、それに1頭の馬が走れる距離は40キロほどに限られていた。馬を飼うのはやっかいで、走っている途中で死ぬこともあったし、それに何よりも馬糞の処理が悩みの種だった。そんな問題を自動車は解決した。

当初、自動車を購入するのは富裕層にかぎられていた。しかし、ヘンリー・フォードがT型モデルを開発すると、自動車の性能は向上し、価格も安くなった。1910年代から1920年代にかけ、フォード車は爆発的に売れる。その後はゼネラル・モーターズなどとの競争がはじまる。とはいえ、アメリカでは1910年から1930年にかけ、自動車が急速に普及していった。

問題は道路の改良だった。アメリカでは1904年に道路の総延長距離が200万マイルを超えたが、その大半は土の道で舗装されていなかった。連邦政府は1916年から舗装道路の建設に補助金を出すようになる。アスファルトやコンクリートが開発されたのもこのころである。これによって、高速道路も建設されるようになった。

市内で路面電車やバスが発達するにつれ、馬は次第に排除されるようになった。大陸横断鉄道はいうまでもなく、1920年代後半には東海岸と西海岸を結ぶバスも登場している。ロサンゼルスとニューヨークは、135地点を通過しながら5日と14時間で結ばれるようになった。

しかし、公共路線以外の移動は困難を要した。馬に代わってこの問題を解決したのが自動車だったことはまちがいない。自動車はいつでも、どこでも、好きなように行くことができた。目的地にでかけるときに荷物をもって駅まで歩いて行く必要もない。こうして自動車は公共交通機関と競合していくようになる。

とりわけ自動車が威力を発揮したのが農村部だった。農民は自動車に飛びついた。自動車のおかげで、それまでの孤独な生活は幕を閉じた。農民が自由に動けるようになったため、村の雑貨屋や銀行、学校は大きな打撃を受けた。

自動車が急速に普及したのは、価格の低下によるところが大きい。自動車ローンの普及が自動車の購入を促した。自動車によって人びとの生活はがらりと変わった。通勤や買い物、レジャーなど、その波及効果は大きかった。ガソリンスタンドやレストラン、モーテル、雑貨店などのロードサイドビジネスも誕生する。そのひとつがケンタッキーフライドチキンだった。

その代わり、1920年ごろには、アメリカの通りから徐々に姿を消したものもある。露天商が姿を消し、街角のドラッグストアや地元のカフェ、近所の店もなくなった。散歩をする人もいなくなった。その意味では「人間関係の機微も失われた」ことを著者も認めている。

しかし、にもかかわらず自動車のもたらした効能は大きかった。

ある論者はこう記している。

〈自動車の登場がもたらした恩恵は明々白々だった。都市は清潔になり、地方の孤立に終止符が打たれ、道路は改良された。医療が向上し、校区は統合され、娯楽の機会が増えた。企業や住宅の分散が進み、郊外の不動産ブームが起き、標準的なミドルクラスの文化が生まれた。〉

ここでアメリカと日本を比較したい誘惑に駆られるが、いまは先に進むことにしよう。

つづいて第6章。情報、通信、娯楽の革命が論じられる。

1870年時点で、アメリカでは8割の人が読み書きができるようになっていた。すでに新聞、雑誌、書籍などの印刷物がかなり出回っている。

新聞は19世紀はじめから読まれていたが、その総発行部数は1870年の700万部から1900年の3900万部、1940年の9600万部と驚異的に伸びていった。新聞は情報と娯楽を得る最大の手段だった。各紙の競争も激しく、扇情的な記事が氾濫していた。

1880年から90年にかけて、多くの雑誌が創刊された。新聞の内容をより掘り下げたり、まとめたりしたものが主流で、写真が雑誌の魅力になっていた。そして、1920年代からはセックスや告白を扱った下世話な雑誌も増えてくる。

書籍はフィクションが主流。なかでも人気は恋愛小説で、伝記、歴史物もよく読まれた。

モース(日本ではモールスと呼ばれた)の開発した電信が普及しはじめるのは19世紀半ばである。1866年には米英間で海底ケーブルが敷設され、大西洋を横断する電信が可能になった。銀行や鉄道会社、新聞社にとって、電信は必要不可欠の通信手段だった。

電信は企業規模の拡大にも寄与した。

「単一の機能しかない小規模な企業が域内だけで事業を行う経済から、電信が登場したことで、全国を対象にする多機能の大企業主導の経済への移行が速まった」と、著者は指摘する。

電報は一般家庭が利用するには、値段が高すぎた。一般家庭が重宝したのはむしろ郵便サービスである。アメリカで郵便配達制度が登場するのは1901年のことで、それまで農民は最寄りの町の郵便局に行って手紙を受け取らなければならなかった。郵便配達制度は農民の時間のむだを省き、生活水準の向上に寄与しただけではない。多くの雇用を生みだすことにもなった。

1876年にグラハム・ベルは電話の実験に成功する。しかし、電話の普及には時間がかかった。ニューヨーク・シカゴ間は1892年、ニューヨーク・サンフランシスコ間は1915年になって、はじめて電話が通じるようになる。電話料金も次第に安くなった。

電話は最初ビジネスに不可欠な道具となり、さらに家庭の日常生活にも取り入れられていった。電話の普及により、手紙を書くというかつての習慣は次第にすたれていく。

エジソンが蓄音機を発明したのは1877年である。当時はときの政治家の演説を永久保存するのに役立つなどと考えられていた。レコードということばが定着するのは1890年代半ばである。蓄音機が家庭にはいるのは1900年以降だ。蓄音機によって一般市民ははじめてプロの演奏を家庭でも耳にできるようになった。とはいえ、それにはまだ大きな欠陥があり、多くの改良が必要だった。レコードで演奏が正確に再現できるようになるのは1925年になってからである。

さらに画期的なのはラジオの発明だった。「最初の商用ラジオ局が開設されたのは1920年だが、20年経たないうちに、少なくとも1台のラジオを保有している家庭が80%以上に達した」と、著者は書いている。いったん買ってしまえば、音楽であれ、ニュースや情報であれ、放送を無料で楽しむことができるのが、何よりもありがたかった。

著者によれば、「自動車とおなじくらい、ラジオは20世紀前半を決定づけた」。受信装置の値段が安くなり、その性能も向上していったことが、ラジオの人気をますます高めていった。

1926年にはラジオ局のネットワークができあがっていた(アメリカに国営放送はない)。番組内容はクラシック音楽よりポピュラー音楽、教育的なものよりコメディやバラエティが好まれるようになった。ラジオ局を営業面で支えていたのは、コマーシャルである。たばこや歯磨き、コーヒー、便秘薬など、さまざまな商品の名前が全米に流されていた。

1930年代の不況時にも、ラジオは現実から逃れるひとときの娯楽を提供することができた。「陰鬱な大恐慌時代に抑圧された大衆は、心の拠り所を求めていた」。さらに、1940年代にラジオが戦争遂行に果たした役割も忘れてはならない、と著者は指摘する。

さらに注目しなければならないのが、映画の発達である。

映画の歴史は静止画にはじまり、5セント劇場の短編から大映画館での長編映画へと移っていった。1915年にはチャーリー・チャップリンなどが喝采を浴びるようになる。このころは無声映画で、映画の上映に合わせてオルガンやピアノが演奏されていた。むずかしかったのは映像と音声を同期化させることだった。トーキー(発声映画)が登場するのは1927年のことである。

1930年代には無声映画からトーキーへの移行が急速に進み、そのジャンルもギャング映画に西部劇、コメディ、ミュージカル、ファンタジー、ホラー、SF、ホラーなどへと急速に広がった。入場料も安かったため、観客数も一挙に増えていった。1939年には「風と共に去りぬ」、「オズの魔法使い」のカラー映画が誕生している。その後も「市民ケーン」や「カサブランカ」といった名作に観客は魅了された。

1940年にラジオと映画は全盛時代を迎えていた。人びとはいずれも1870年には考えられなかった娯楽に包まれていたのだ。

そのころ、日本も内心アメリカを追いかけていたのではないだろうか。

シャフリサブスへ──ウズベキスタンの旅(9) [旅]

5月14日(火)

けさは朝6時50分にバスでホテルを出発。中間のカサンを経て、シャフリサブス(旧名ケシュ)に向かいます。最終到着地は青の都サマルカンドです。

ブハラからシャフリサブスまでは300キロで約4時間、シャフリサブスからサマルカンドまでは170キロで約3時間のバスの旅になります。

早朝、宿泊したグランドブハラ・ホテルの屋上から眺めると、新しいホテルが建設中でした。観光客が増えている様子がうかがえます。

郊外にでると、そこはすぐ乾燥地帯になり、遠くに工場と倉庫らしいものが見えてきます。

さらに行くと荒涼とした大地が広がります。ガイドさんによると、このあたりは自然公園になっているとのこと。積み上げた石の上にシカの像が立てられているのは、シカが道路を横切るので注意ということでしょうか。

ガイドさんがとつぜん、ウズベキスタンに強制連行された日本人捕虜の話をはじめます。

戦後、ソ連によって60万人の日本人がシベリアに抑留された話はよく知られています。しかし、そのうち2万5000人がウズベキスタンに連れてこられたことは知りませんでした。

ガイドさんによると、ウズベキスタンで亡くなった日本人は1300人で、強制連行された人の4%にあたります。これはシベリアに比べると圧倒的に少ない割合だ、とガイドさんは強調します。

いまでもタシケントをはじめ、ウズベキスタン各地に日本人墓地が残っています。亡くなった人の無念さを思わないわけにはいきません。

ガイドさんはウズベキスタンとの友好関係に力をいれた大使として、とくに中山恭子さんの名前を挙げていました。中山さんには『ウズベキスタンの桜』という著書もあるそうです。

バスは砂漠のなかを走っていきます。

帰国してから読んだ藤野達善『もうひとつの抑留』には、もう少し生々しい話が書かれていました。

それによると、日本は戦争末期にソ連に終戦工作を依頼し、その見返りとして満洲を放棄し、そこに住む日本人をソ連に引き渡してもよいとする条件を示していたというのです。あきらかに棄民政策です。さらに戦後直後には、捕虜の一部を労働力として用いる、いわゆる「役務賠償」を認めていたといいます。

これがもしほんとうだとすれば、日本人のシベリア抑留は、スターリンによる非人道的措置というだけでは片づきません。日本の国体維持をソ連が認める代償として、日本政府はスターリンによる日本人強制連行を認めていたことになるのですから。

60万人の日本人捕虜はシベリアの鉄道建設や港湾建設、鉱山採掘のため、その現場に配置されていきました。そして、その一部の2万5000人がウズベキスタンに回されたのです。

日本人はウズベキスタンの金属・石油・化学工場や炭鉱に送られたほか、さまざまな建設、すなわち住宅や病院、工場、学校、道路、橋、ダム、発電所、運河をつくる仕事に従事させられました。

ウズベク人は日本人に同情し、よく差し入れなどもしてくれたといいます。気候はシベリアよりましだったかもしれませんが、砂漠の運河掘りなどは死ぬほどきつい労働でした。

収容所での生活は生半可なものではありませんでした。自殺、逃亡による射殺、日本人同士の対立、抗争、喧嘩もあったといわれます。

抑留日本人の墓地は、フェルガナ盆地一帯、飢餓砂漠といわれる砂漠地帯、ブハラ郊外のカガン、タシケントなどに残っているそうです。

運河が見えてきました。こういう運河もひょっとしたら日本人が掘ったのかもしれないと思うと感無量です。

ガイドさんによると、ウズベキスタンは金やウラン、石油、天然ガスなど資源に恵まれているといいます。石油タンクが並んでいました。

畑の子どもがバスに向かって手を挙げてくれます。

ヒツジの放牧です。

これは天然ガスの工場でしょうか。

ラクダも放牧されています。

ラクダのミルクを売る露店もありました(ついでにコーラも?)。

砂漠地帯が終わると、だんだん畑が広がります。

ガソリンスタンドの横で、ラクダが草を食べていました。

かまどでナンを焼いている人も。

これは古い城壁の跡。

馬も放牧されています。何といっても中央アジアは名馬を産出する地域です。

ブドウが栽培されています。

大きな山が見えてきました。あの山の向こうはアフガニスタンです。

そのふもとテルメズで、人類学者の加藤九祚がクシャン(クシャナ)朝時代の仏教遺跡を発掘し、みごとな仏像を発見したとガイドさんが教えてくれます。われわれは最終日にタシケントの歴史博物館でその仏像と対面することになります。

11時、バスはシャフリサブスに到着します。

シャフリサブスはティムールの生まれた場所です。

そのころウズベキスタンはモンゴルのチャガタイ・ハン国に属していました。そのなかで実力をつけたティムールはチャガタイ・ハン国を吸収し、みずからの帝国を築きます。その版図はアゼルバイジャン、アルメニア、インド、イラン、トルコ、ボルゴグラードにまでおよびました。享年69歳。遺体はかれの意に反して、ここシャフリサブスではなく、サマルカンドに埋葬されることになります。

シャフリサブスで最初に訪れたのがドルッティロヴァット建築群と名づけられる場所です。ここにはティムールの父が眠っています。しかし、長くなりましたので、今回はこのあたりで。

けさは朝6時50分にバスでホテルを出発。中間のカサンを経て、シャフリサブス(旧名ケシュ)に向かいます。最終到着地は青の都サマルカンドです。

ブハラからシャフリサブスまでは300キロで約4時間、シャフリサブスからサマルカンドまでは170キロで約3時間のバスの旅になります。

早朝、宿泊したグランドブハラ・ホテルの屋上から眺めると、新しいホテルが建設中でした。観光客が増えている様子がうかがえます。

郊外にでると、そこはすぐ乾燥地帯になり、遠くに工場と倉庫らしいものが見えてきます。

さらに行くと荒涼とした大地が広がります。ガイドさんによると、このあたりは自然公園になっているとのこと。積み上げた石の上にシカの像が立てられているのは、シカが道路を横切るので注意ということでしょうか。

ガイドさんがとつぜん、ウズベキスタンに強制連行された日本人捕虜の話をはじめます。

戦後、ソ連によって60万人の日本人がシベリアに抑留された話はよく知られています。しかし、そのうち2万5000人がウズベキスタンに連れてこられたことは知りませんでした。

ガイドさんによると、ウズベキスタンで亡くなった日本人は1300人で、強制連行された人の4%にあたります。これはシベリアに比べると圧倒的に少ない割合だ、とガイドさんは強調します。

いまでもタシケントをはじめ、ウズベキスタン各地に日本人墓地が残っています。亡くなった人の無念さを思わないわけにはいきません。

ガイドさんはウズベキスタンとの友好関係に力をいれた大使として、とくに中山恭子さんの名前を挙げていました。中山さんには『ウズベキスタンの桜』という著書もあるそうです。

バスは砂漠のなかを走っていきます。

帰国してから読んだ藤野達善『もうひとつの抑留』には、もう少し生々しい話が書かれていました。

それによると、日本は戦争末期にソ連に終戦工作を依頼し、その見返りとして満洲を放棄し、そこに住む日本人をソ連に引き渡してもよいとする条件を示していたというのです。あきらかに棄民政策です。さらに戦後直後には、捕虜の一部を労働力として用いる、いわゆる「役務賠償」を認めていたといいます。

これがもしほんとうだとすれば、日本人のシベリア抑留は、スターリンによる非人道的措置というだけでは片づきません。日本の国体維持をソ連が認める代償として、日本政府はスターリンによる日本人強制連行を認めていたことになるのですから。

60万人の日本人捕虜はシベリアの鉄道建設や港湾建設、鉱山採掘のため、その現場に配置されていきました。そして、その一部の2万5000人がウズベキスタンに回されたのです。

日本人はウズベキスタンの金属・石油・化学工場や炭鉱に送られたほか、さまざまな建設、すなわち住宅や病院、工場、学校、道路、橋、ダム、発電所、運河をつくる仕事に従事させられました。

ウズベク人は日本人に同情し、よく差し入れなどもしてくれたといいます。気候はシベリアよりましだったかもしれませんが、砂漠の運河掘りなどは死ぬほどきつい労働でした。

収容所での生活は生半可なものではありませんでした。自殺、逃亡による射殺、日本人同士の対立、抗争、喧嘩もあったといわれます。

抑留日本人の墓地は、フェルガナ盆地一帯、飢餓砂漠といわれる砂漠地帯、ブハラ郊外のカガン、タシケントなどに残っているそうです。

運河が見えてきました。こういう運河もひょっとしたら日本人が掘ったのかもしれないと思うと感無量です。

ガイドさんによると、ウズベキスタンは金やウラン、石油、天然ガスなど資源に恵まれているといいます。石油タンクが並んでいました。

畑の子どもがバスに向かって手を挙げてくれます。

ヒツジの放牧です。

これは天然ガスの工場でしょうか。

ラクダも放牧されています。

ラクダのミルクを売る露店もありました(ついでにコーラも?)。

砂漠地帯が終わると、だんだん畑が広がります。

ガソリンスタンドの横で、ラクダが草を食べていました。

かまどでナンを焼いている人も。

これは古い城壁の跡。

馬も放牧されています。何といっても中央アジアは名馬を産出する地域です。

ブドウが栽培されています。

大きな山が見えてきました。あの山の向こうはアフガニスタンです。

そのふもとテルメズで、人類学者の加藤九祚がクシャン(クシャナ)朝時代の仏教遺跡を発掘し、みごとな仏像を発見したとガイドさんが教えてくれます。われわれは最終日にタシケントの歴史博物館でその仏像と対面することになります。

11時、バスはシャフリサブスに到着します。

シャフリサブスはティムールの生まれた場所です。

そのころウズベキスタンはモンゴルのチャガタイ・ハン国に属していました。そのなかで実力をつけたティムールはチャガタイ・ハン国を吸収し、みずからの帝国を築きます。その版図はアゼルバイジャン、アルメニア、インド、イラン、トルコ、ボルゴグラードにまでおよびました。享年69歳。遺体はかれの意に反して、ここシャフリサブスではなく、サマルカンドに埋葬されることになります。

シャフリサブスで最初に訪れたのがドルッティロヴァット建築群と名づけられる場所です。ここにはティムールの父が眠っています。しかし、長くなりましたので、今回はこのあたりで。

ブハラの午後──ウズベキスタンの旅(8) [旅]

ボラハウズ・モスクの先の道路を渡ったところがアルク城です。

このあたりがブハラ発祥の地といわれます。

古代の城は残っていませんが、ガイドブックによると、女王フッタ・ハットンはここで7世紀にアラブ軍と戦ったといいます。さらに13世紀にはチンギスハンの軍隊がやってきます。ペルシア語の記録には「彼らは来た、破壊した、焼いた、殺した、奪った、そして去った」とあるそうです。

ガイドさんによると、アルク城は歴代ブハラ・ハンの居城で、4ヘクタールの広さがあり、熊座のかたちをしているとか。外から見学するだけで、なかにははいりませんでした。1920年代にソ連によって破壊されましたが、現在は半分ほど修復されています。

城の前にレギスタン広場と呼ばれる広場になっています。かつてはこのあたりには紙を売るバザールと隊商宿があり、商人があふれていたそうです。西安からここまでは9カ月かかったといいます。

レギスタン広場を通り、フッジャ・ヌラバッド通りにはいります。

突き当たりに見えるのがタキ・ザルガロン。バザールですね。

このバザールを訪れる前に、われわれはその手前にあるモスクとメドレセを見学します。

モスクにはミナレットが付属しています。カラーン・ミナレットです。

ここにもゾロアスターの模様がひそかに織りこまれている、とガイドさん。わかりますか。

ミナレットにつながるのがカラーン・モスクです。

向かい側にはミル・アラブ・メドレセが立っています。

現在も使われている神学校ですので、なかにははいれません。

その天井の模様がみごとです。

カラーン・モスクのなかにはいってみます。

少しくたびれてきたので休憩です。それにしても暑いです。通りの向こうにあるチャイハナでお茶にしました。

タキ・ザルガロンのバザールでは、コウノトリのかたちをしたハサミなどを買いました。

タキの後ろにウルグベク・メドレセがあります。ティムールの孫、ウルグベクが建てたメドレセです。現存するものでは、中央アジアで最古のメドレセといわれます。ウルグベクは首を斬られ暗殺されるという悲劇の最期をたどります。内部の保存状態はあまりよくありません。

その向かいにあるアブドゥールアジズ・ハーン・メドレセは、それから200年後につくられましたが、未完成のまま残されました。

脇のタイルにえがかれている花の模様がみごとでした。

昼食後、かつてはゾロアスター寺院だったマゴキ・アッタリ・モスクへ。一段低いところにあって、名前のとおり、実際、土砂に埋もれていたそうです。

ラビハウズという池にも立ち寄りました。

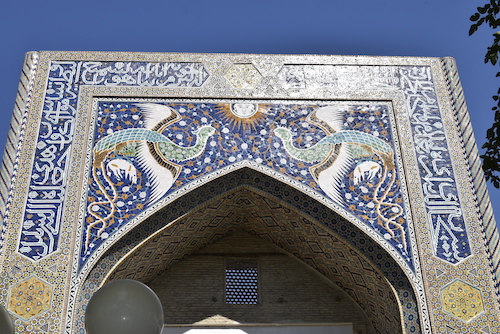

ナディール・ディヴァンベギ・メドレセの入り口には太陽と鳳凰の図柄が描かれていました。

その前の公園にはロバに乗るホジャじいさんの彫刻があります。笑い話の主人公です。

そのあと、いったんホテルに戻り、小憩したあと、夕方からナディール・ディヴァンベギ・メドレセの中庭で開かれたファッションと踊りのショーを見ながら食事です。盛りだくさんすぎて、くたびれました。

このあたりがブハラ発祥の地といわれます。

古代の城は残っていませんが、ガイドブックによると、女王フッタ・ハットンはここで7世紀にアラブ軍と戦ったといいます。さらに13世紀にはチンギスハンの軍隊がやってきます。ペルシア語の記録には「彼らは来た、破壊した、焼いた、殺した、奪った、そして去った」とあるそうです。

ガイドさんによると、アルク城は歴代ブハラ・ハンの居城で、4ヘクタールの広さがあり、熊座のかたちをしているとか。外から見学するだけで、なかにははいりませんでした。1920年代にソ連によって破壊されましたが、現在は半分ほど修復されています。

城の前にレギスタン広場と呼ばれる広場になっています。かつてはこのあたりには紙を売るバザールと隊商宿があり、商人があふれていたそうです。西安からここまでは9カ月かかったといいます。

レギスタン広場を通り、フッジャ・ヌラバッド通りにはいります。

突き当たりに見えるのがタキ・ザルガロン。バザールですね。

このバザールを訪れる前に、われわれはその手前にあるモスクとメドレセを見学します。

モスクにはミナレットが付属しています。カラーン・ミナレットです。

ここにもゾロアスターの模様がひそかに織りこまれている、とガイドさん。わかりますか。

ミナレットにつながるのがカラーン・モスクです。

向かい側にはミル・アラブ・メドレセが立っています。

現在も使われている神学校ですので、なかにははいれません。

その天井の模様がみごとです。

カラーン・モスクのなかにはいってみます。

少しくたびれてきたので休憩です。それにしても暑いです。通りの向こうにあるチャイハナでお茶にしました。

タキ・ザルガロンのバザールでは、コウノトリのかたちをしたハサミなどを買いました。

タキの後ろにウルグベク・メドレセがあります。ティムールの孫、ウルグベクが建てたメドレセです。現存するものでは、中央アジアで最古のメドレセといわれます。ウルグベクは首を斬られ暗殺されるという悲劇の最期をたどります。内部の保存状態はあまりよくありません。

その向かいにあるアブドゥールアジズ・ハーン・メドレセは、それから200年後につくられましたが、未完成のまま残されました。

脇のタイルにえがかれている花の模様がみごとでした。

昼食後、かつてはゾロアスター寺院だったマゴキ・アッタリ・モスクへ。一段低いところにあって、名前のとおり、実際、土砂に埋もれていたそうです。

ラビハウズという池にも立ち寄りました。

ナディール・ディヴァンベギ・メドレセの入り口には太陽と鳳凰の図柄が描かれていました。

その前の公園にはロバに乗るホジャじいさんの彫刻があります。笑い話の主人公です。

そのあと、いったんホテルに戻り、小憩したあと、夕方からナディール・ディヴァンベギ・メドレセの中庭で開かれたファッションと踊りのショーを見ながら食事です。盛りだくさんすぎて、くたびれました。

ゴードン『アメリカ経済──成長の終焉』を読む(3) [商品世界論ノート]

GDPは年間の商品生産のフローを集計した数字だが、それ自体が生活水準を示しているわけではないという著者の発想はきわめてまっとうなものである。GDPはあくまでも経済指標にすぎず、社会の成長をみるには、生活水準の移り変わりそのものに焦点をあてなければならない。

そのような視点から、著者は第3章と第4章において、1870年から1940年にかけ、アメリカの衣食住がどう変わったのかをみていく。

衣食住のなかで、人がもっとも必要とするのが食であることはまちがいない。アメリカでは、1日の消費カロリーはだいたい3000〜3500カロリーが基本で、それは1970年ごろまで、ほとんど変わっていない。それが増えるのは1970年以降で、2000年には4000カロリーになっているという(ちなみに、日本人はほぼ2000〜2500カロリー)。

ある調査によると、アメリカの家計における食品の支出割合は、1870年から1920年にかけては40数パーセント。それが約35%に低下するのは、1930年代後半からである。しかし、そのかんに食品は多様化し、豊富になる。それが生活水準の向上をもたらした、と著者はいう。

アメリカ農務省の統計によると、1870年から1930年にかけ、肉の消費は減っている。牛肉は25%減、豚肉は半減。ラムや鶏肉の消費も増えていない。小麦の重要性も低下している。そうしたなかで、消費が増えたのは、脂質・油、果物、乳製品、卵、砂糖、コーヒーだという。加工食品の開発も目立つ。とりわけ、油で揚げたり、いためたりするものが食卓をにぎわせるようになった。

都市でも多くの家が家庭菜園で野菜をつくっていた。都市と農村のちがいは、都市がほとんどの食料を買わなければならなかったのにたいし、農家は基本的に自給自足で、食料以外の必要なもの(砂糖や靴、農機具など)を得るために余った豚肉や穀物、野菜を売っていたことである。

とはいえ、1890年代から1920年代にかけ、冷蔵貨物列車と家庭用のアイスボックスが開発されるにつれ、食品の流通は拡大する。果物や野菜も汽車で運ばれるようになった。冷蔵技術の発展によって、保存期間が長くなり、生鮮食料品の価格が下がった。その分、食料の商品化が促進されたといえる。

食の多様化が進んだのは移民が増えたせいでもある。上流階級はフランス料理を好み、ドイツ人はソーセージを持ち込み、ホットドックを生み出す。イタリア移民は外食文化を普及させた。ドイツ人はビールを、イタリア人はワインをよく飲んだ。1920年から33年にかけての禁酒法は、かえってGDPに占めるアルコール消費の割合を高めるという皮肉な結果をもたらしたという。

1870年から1900年にかけて、加工食品が台頭する。缶詰やドライフルーツ、クラッカー、オートミール、パスタ、ソース、ソーセージやハムなどである。パンも市販のものを買う人が多くなってくる。缶詰は西部の開拓地でよく利用されていた。1886年に誕生したコカコーラがよく売れるようになったのは20世紀になってからである。コーンフレークも次第に便利で手間のかからない朝食として重宝されるようになった。ジャンクフードも出回るようになる。1896年にはポップコーンが全米で発売されるようになった。そのほか、お菓子のたぐいは数え切れない。

こうして、加工食品工業が確立されていく。ブランド食品は大量生産で価格が下がり、労働者も手に入れられるようになって、マーケットが広がる。「1900年にはすでに、加工食品の生産高が製造業生産高の20パーセントを占めるまでになっていた」。

冷凍食品が生まれるのは1920年以降である。魚や肉、野菜、果物、その他の調理食品が冷凍食品が発売されるが、当初はさほど売れない。それが定着し、よく売れるようになるのは、1950年以降に冷蔵庫に冷凍スペースが設けられるようになってからである。

1870年の「豚とトウモロコシ」の単調な食卓から、バラエティに富んだ現代の一般的な食卓への移行は、1920年代にはほぼ完了していた、と著者はいう。アメリカでは所得水準の上昇とともに、レストランも増え、各国さまざまな料理を楽しむことができるようになった。すでに1920年代には、主要な高速道路にはドライブインが並び、町にはハンバーガー・チェーンもできている。

こうしたアメリカの食品革命が日本に押し寄せたのは、第2次世界大戦後だったかもしれない。

それはともかく、アメリカでは1870年当時、農村と都市の人口比は75対25で、農村のほうが圧倒的に人口が多い。これは日本も変わらない。農村ではほとんどの食料が自家農園で栽培されていた。家族で消費する以外の余った分だけが市場で売られていた。その代金で、農家は地元の雑貨屋で、靴や男性用衣服、女性用の布地、農機具その他を買っていた。

都市には大規模な市場があり、さまざまな商店が、肉や魚、野菜、果物のほか、乳製品やパンなどの食品を売っていた。ほかにも石炭や薪、さらにはハーネス(馬具)や塗料、自転車、銃、書籍、衣料品などを売る店があった。

店の形態が変わるのは1920年前後からだ。「現金・持ち帰り」のチェーン・ストアが急成長する。チェーン・ストアは大量仕入れによって、安い値段で商品を提供し、各地に広がっていく。

食品のマーケティング革命が進行していた。消費者はより安い価格で食品を購入できるようになった。

だが、食品には中毒がつきものだった。水や牛乳、肉には危険がひそんでいた。牛乳が殺菌されるようになったのは1907年からである。ソーセージも不衛生な環境でつくられていた。食品の安全対策には時間がかかった。20世紀にはいって、肉の消費量が減り、流通コストが高くなったのはそのためだ、と著者はいう。食品を安価で安全な商品として売りだすには、さまざまな検査体制が必要だったといえるだろう。

次に著者は1870年から1940年にかけての衣服の展開をみる。衣食住の衣である。著者によれば、そのいちばんの展開は「衣服が家庭でつくるものから市場で購入するものへと変わったことだ」。

1890年以降、東欧からの移民がもっとも仕事をしたのは仕立屋としてだった。安い賃金で汚い屋根裏部屋で、懸命にはたらいたという。

ファッションが生みだされたのも20世紀になってからである。1910年以降、女性のファッションは確実に進化していった。

1870年は衣料品販売に革命がおきた変わり目だったという。パリのデパート、ボン・マルシェをまねて、アメリカでもデパートが誕生する。豪華な店構えを誇るデパートは商品の殿堂だった。ありとあらゆる商品が店頭に並べられ、定価で売られていた。

デパートだけではない。日用雑貨チェーンやドラッグストア・チェーンが、店舗を広げ、さまざまな商品を全米に供給し、アメリカ人の生活水準の上昇に寄与するようになる。それによって、小間物や針、ペン、ノートなどの文具、その他多様な商品の大量生産も可能になった。

直接、デパートに買い物に行けない農村の住民に恩恵をもたらしたのがカタログ販売である。モンゴメリー・ウォードは1872年、シアーズ・ローバックは1894年に最初のカタログを発行している。そのカタログには、帽子やかつら、コルセットに毛皮のコート、時計、自転車、セントラル・ヒーティングの炉、銃など、食品を除くあらゆる商品が網羅されていた。

アメリカではカタログ販売の果たした役割は大きい、と著者はいう。それまで田舎の商店や行商人に頼らざるをえなかった農村の世帯が「カタログを見て気に入った商品を買える豊かさを手にしたのだ」。農民にとっては、世界が広がる経験だった。

1870年から1940年(日本でいえば、明治維新から昭和前期)にかけての食料品や衣料品の展開は、人びとの生活を大きく変えていった。しかし、それ以上に人びとの暮らしを変えたのが住宅の進化だった。電気、水道、ガスの普及が、その進化を促していた。

1940年段階で、アメリカの都市人口は全人口の57%を占めるようになった。急速な都市化が進んでいる。

各家庭は電力ネットワークでつながり、電灯と家電製品が増えている。上水道と下水道のネットワークもできあがった。ガスや電話も普及しつつある。1940年に洗濯機と電気冷蔵庫の世帯保有率は40%に達し、浴室やセントラル・ヒーティングもあたりまえになっていた。

住宅革命の本質は「ネットワーク化による現代的な利便性の実現」にある、と著者はいう。とりわけ女性が多少なりとも家事から解放されたことが画期的だった。

アメリカは1920年ごろまでは農業社会で、大多数の人は広々とした一軒家で暮らしていた。狭くて暗いアパートに労働者がひしめくように暮らしていたのは、ニューヨークのような大都会だけだという。

1870年から1940年にかけ、アメリカの人口は3700万人から1億2700万人へと3倍になった。世帯数はそのかん5倍になり、1世帯あたりの人数は5人から3.7人へと低下した。

1940年時点の住宅はほとんどが1880年以降につくられたものだ。しかも、その大半が1920年以降に建てられていた。「少なくとも都市部では、ほとんどの住宅が、都市に電気が通り、上下水道など衛生面のインフラが整った後に建てられたものだといえる」。

都市では賃貸用に多くの一戸建て住宅が建てられ、その多くが二世帯住宅だった。1920年以降、ニューヨークやシカゴでは大型の高層アパートがつくられるようになった。

人びとの生活水準は、世代ごとに着実に向上していた。教育水準の向上にともない、労働者階級の子どもが中流階級に上がる機会も増えてきた。親が移民で苦労したとしても、1920年代には、その子どもは電気や水道が完備された住宅に住み、自動車に乗る生活があたりまえになっていた。

都市人口が増えるにつれ、都市の人口密度が高まり、住宅のスペースは狭くなった。それでも、世帯あたりの平均人数が減ったため、一人当たりの部屋数は増えた。住宅は小型化したが、その分、より効率的になった。よけいなスペースが減り、間取りはよりシンプルになっていった。

1900年代の都市労働者階級の住宅事情はけっしてよくなかった。スラム街にはテネメント(安アパート)が密集し、3部屋に5人が居住するありさまで、周囲には悪臭が立ちこめていた。とりわけひどかったのがニューヨークである。

シカゴやクリーヴランドのような中西部の都市はまだましだった。都心の中心部から3、4キロ離れたところに郊外住宅をつくることもできたからである。

かつての広壮な邸宅にかわって、1910年から1930年にかけて、簡素な平屋建てのバンガロー・ハウスが数多くつくられるようになる。それは労働者階級が次第に中流階級になったことと関係しているという。

技術革新によって、住宅建設のコストも安くなった。

「標準的な間取りと加工建材を活用したバンガローの建設は、19世紀半ばに遡る建築のイノベーションの長いプロセスの頂点と位置づけられ、これにより人口のかなりの割合が一戸建てを所有できるようになった」と、著者はいう。

シカゴなどでは、かなり計画的に住宅地域がつくられ、マイカー時代の到来に備えて道路が整備され、電柱や電線は道路に埋設され、街路樹が植えられていたという。

小さな町では中流階級と労働者階級は一戸建てに暮らしていた。貧しいか、豊かかのちがいはあったが、混ざりあって住んでいた。安アパートのひしめく都市にくらべ、スペースには余裕があった。回りは田園地帯で、どの家にも菜園があった。

200〜300エーカーの土地をもつ農家は、1900年以降に建て替えられた広大な屋敷を構えていた。暖房や家具、水のポンプなどで大きな改善がみられたが、現代的な利便性は農村まで行き渡らなかった。

1920年ごろ、農民は自分たちが現代の進歩から取り残されているのではないかという気持ちをいだくようになる。「現代的利便性は、都市の生活を均質化する一方、都市と農村の生活に大きな格差をもたらしたのだ」と、著者は論ずる。

アメリカで住宅革命がおきたのは1910年から1950年にかけてである。水道、ガス、電気のネットワークが、現代的利便性をもたらした。とりわけ、1930年から50年にかけての発展は著しく、ほとんどの家庭が電灯、水道、水洗トイレ、セントラル・ヒーティングの設備を備えるようになった。冷蔵庫と洗濯機が急速に普及するのは1930年以降である。

つまり、1900年と1940年のあいだに、電気、ガス、水道の奇跡が、家庭に一大変化をもたらしたのだ、と著者はいう。エジソンが電球を発明したのは1879年、ニューヨークに発電所ができるのは1882年である。ガスはイギリスで19世紀初頭に開発され、最初は街灯として用いられ、その後、燃料として広く活用されるようになった。

1900年時点で、電力サービスはそれほど普及していない。電力消費が大きく伸びたのは、電力価格の急速な下落がある。それにつれ、電球の性能は向上し、値段も安くなっていく。照明のほか、電気は工場や鉄道などでも利用されるようになる。

しかし、1940年になっても都市と農村部のあいだには、電化率に大きな差があった。エジソンが電球を発明してから60年たっても、南部の農家では8割がランプを使っていた。

家電製品はわりあい早く開発されたが、普及には時間がかかった。屋内配線は面倒だったし、プラグや差し込み口の標準化も必要だった。それでも1940年には4割の家庭が電気洗濯機や冷蔵庫を使用するようになっていた。1919年に775ドルした冷蔵庫は、1940年ごろには137ドル〜205ドルと買いやすい値段になっている。1927年にはサーモスタットつきの電気アイロンが発売されている。掃除機も人気があった。「電灯や家電製品によって家庭の電化が進んだことで、多くのアメリカ国民の日常生活ががらりと変わった」と、著者は指摘する。

1890年代まで、ほとんどの家庭に水道はなかった。上水道と下水道が整備されるようになったのは、利便性より、もっぱら公衆衛生上のためだった。水洗トイレが発明されたのは1875年である。公営水道は1870年から1900年にかけ、都市全域に広がる。それ以降、家庭での革命がはじまる。台所の水回り設備が開発され、水洗トイレや浴室が普及する。

1940年時点で、水洗トイレのある家庭は全米の6割にすぎない。しかも、都市部の割合が圧倒的に高い。屋内のバスルームが誕生したのも1940年になってからだという。

暖房用の蒸気ボイラーはすでに1840年代からできていたが、安全性の問題があり、よく爆発事故をおこした。お湯をわかして暖気を送るセントラル・ヒーティングが普及したのは1880年になってからで、これも都市が中心だった。その燃料には石炭やコークスが使われていたが、灰の始末もたいへんだったし、大気汚染も引き起こした。それが改善するためには、燃料をガスに変えていく必要があった。

著者はこう述べている。

〈1870年以降の生活の変化、とりわけ都市部での変化は、水や燃料を自分で運ぶ生活から、ネットワークを基にした生活への転換だといえる。電話線、上下水道、電力ケーブルのネットワークは、突如出現したわけではない。都市の中心部から人口のまばらな地域に徐々に拡大していった。必要性は認識されていたが、政府のインフラ開発部門と民間資本の組み合わせで実現した。〉

しかも、こうした革命的な変化が起こるのは1回切りだった。1940年には水道や電気、ガスに関連する発明はほぼ終わっていて「日常生活の劇的な変化をもたらす発明は、1940年以降生まれていない」。

現代世界は多かれ少なかれ、こうしたアメリカン・ライフスタイルを追いかけてきた。それを可能にしたのは、それ自体がネットワークである商品世界の広がりだった。そのこと自体は否定できないだろう。

まだ話は終わっていない。それどころかはじまったばかり。終焉までつづく。

そのような視点から、著者は第3章と第4章において、1870年から1940年にかけ、アメリカの衣食住がどう変わったのかをみていく。

衣食住のなかで、人がもっとも必要とするのが食であることはまちがいない。アメリカでは、1日の消費カロリーはだいたい3000〜3500カロリーが基本で、それは1970年ごろまで、ほとんど変わっていない。それが増えるのは1970年以降で、2000年には4000カロリーになっているという(ちなみに、日本人はほぼ2000〜2500カロリー)。

ある調査によると、アメリカの家計における食品の支出割合は、1870年から1920年にかけては40数パーセント。それが約35%に低下するのは、1930年代後半からである。しかし、そのかんに食品は多様化し、豊富になる。それが生活水準の向上をもたらした、と著者はいう。

アメリカ農務省の統計によると、1870年から1930年にかけ、肉の消費は減っている。牛肉は25%減、豚肉は半減。ラムや鶏肉の消費も増えていない。小麦の重要性も低下している。そうしたなかで、消費が増えたのは、脂質・油、果物、乳製品、卵、砂糖、コーヒーだという。加工食品の開発も目立つ。とりわけ、油で揚げたり、いためたりするものが食卓をにぎわせるようになった。

都市でも多くの家が家庭菜園で野菜をつくっていた。都市と農村のちがいは、都市がほとんどの食料を買わなければならなかったのにたいし、農家は基本的に自給自足で、食料以外の必要なもの(砂糖や靴、農機具など)を得るために余った豚肉や穀物、野菜を売っていたことである。

とはいえ、1890年代から1920年代にかけ、冷蔵貨物列車と家庭用のアイスボックスが開発されるにつれ、食品の流通は拡大する。果物や野菜も汽車で運ばれるようになった。冷蔵技術の発展によって、保存期間が長くなり、生鮮食料品の価格が下がった。その分、食料の商品化が促進されたといえる。

食の多様化が進んだのは移民が増えたせいでもある。上流階級はフランス料理を好み、ドイツ人はソーセージを持ち込み、ホットドックを生み出す。イタリア移民は外食文化を普及させた。ドイツ人はビールを、イタリア人はワインをよく飲んだ。1920年から33年にかけての禁酒法は、かえってGDPに占めるアルコール消費の割合を高めるという皮肉な結果をもたらしたという。

1870年から1900年にかけて、加工食品が台頭する。缶詰やドライフルーツ、クラッカー、オートミール、パスタ、ソース、ソーセージやハムなどである。パンも市販のものを買う人が多くなってくる。缶詰は西部の開拓地でよく利用されていた。1886年に誕生したコカコーラがよく売れるようになったのは20世紀になってからである。コーンフレークも次第に便利で手間のかからない朝食として重宝されるようになった。ジャンクフードも出回るようになる。1896年にはポップコーンが全米で発売されるようになった。そのほか、お菓子のたぐいは数え切れない。

こうして、加工食品工業が確立されていく。ブランド食品は大量生産で価格が下がり、労働者も手に入れられるようになって、マーケットが広がる。「1900年にはすでに、加工食品の生産高が製造業生産高の20パーセントを占めるまでになっていた」。

冷凍食品が生まれるのは1920年以降である。魚や肉、野菜、果物、その他の調理食品が冷凍食品が発売されるが、当初はさほど売れない。それが定着し、よく売れるようになるのは、1950年以降に冷蔵庫に冷凍スペースが設けられるようになってからである。

1870年の「豚とトウモロコシ」の単調な食卓から、バラエティに富んだ現代の一般的な食卓への移行は、1920年代にはほぼ完了していた、と著者はいう。アメリカでは所得水準の上昇とともに、レストランも増え、各国さまざまな料理を楽しむことができるようになった。すでに1920年代には、主要な高速道路にはドライブインが並び、町にはハンバーガー・チェーンもできている。

こうしたアメリカの食品革命が日本に押し寄せたのは、第2次世界大戦後だったかもしれない。

それはともかく、アメリカでは1870年当時、農村と都市の人口比は75対25で、農村のほうが圧倒的に人口が多い。これは日本も変わらない。農村ではほとんどの食料が自家農園で栽培されていた。家族で消費する以外の余った分だけが市場で売られていた。その代金で、農家は地元の雑貨屋で、靴や男性用衣服、女性用の布地、農機具その他を買っていた。

都市には大規模な市場があり、さまざまな商店が、肉や魚、野菜、果物のほか、乳製品やパンなどの食品を売っていた。ほかにも石炭や薪、さらにはハーネス(馬具)や塗料、自転車、銃、書籍、衣料品などを売る店があった。

店の形態が変わるのは1920年前後からだ。「現金・持ち帰り」のチェーン・ストアが急成長する。チェーン・ストアは大量仕入れによって、安い値段で商品を提供し、各地に広がっていく。

食品のマーケティング革命が進行していた。消費者はより安い価格で食品を購入できるようになった。

だが、食品には中毒がつきものだった。水や牛乳、肉には危険がひそんでいた。牛乳が殺菌されるようになったのは1907年からである。ソーセージも不衛生な環境でつくられていた。食品の安全対策には時間がかかった。20世紀にはいって、肉の消費量が減り、流通コストが高くなったのはそのためだ、と著者はいう。食品を安価で安全な商品として売りだすには、さまざまな検査体制が必要だったといえるだろう。

次に著者は1870年から1940年にかけての衣服の展開をみる。衣食住の衣である。著者によれば、そのいちばんの展開は「衣服が家庭でつくるものから市場で購入するものへと変わったことだ」。

1890年以降、東欧からの移民がもっとも仕事をしたのは仕立屋としてだった。安い賃金で汚い屋根裏部屋で、懸命にはたらいたという。

ファッションが生みだされたのも20世紀になってからである。1910年以降、女性のファッションは確実に進化していった。

1870年は衣料品販売に革命がおきた変わり目だったという。パリのデパート、ボン・マルシェをまねて、アメリカでもデパートが誕生する。豪華な店構えを誇るデパートは商品の殿堂だった。ありとあらゆる商品が店頭に並べられ、定価で売られていた。

デパートだけではない。日用雑貨チェーンやドラッグストア・チェーンが、店舗を広げ、さまざまな商品を全米に供給し、アメリカ人の生活水準の上昇に寄与するようになる。それによって、小間物や針、ペン、ノートなどの文具、その他多様な商品の大量生産も可能になった。

直接、デパートに買い物に行けない農村の住民に恩恵をもたらしたのがカタログ販売である。モンゴメリー・ウォードは1872年、シアーズ・ローバックは1894年に最初のカタログを発行している。そのカタログには、帽子やかつら、コルセットに毛皮のコート、時計、自転車、セントラル・ヒーティングの炉、銃など、食品を除くあらゆる商品が網羅されていた。

アメリカではカタログ販売の果たした役割は大きい、と著者はいう。それまで田舎の商店や行商人に頼らざるをえなかった農村の世帯が「カタログを見て気に入った商品を買える豊かさを手にしたのだ」。農民にとっては、世界が広がる経験だった。

1870年から1940年(日本でいえば、明治維新から昭和前期)にかけての食料品や衣料品の展開は、人びとの生活を大きく変えていった。しかし、それ以上に人びとの暮らしを変えたのが住宅の進化だった。電気、水道、ガスの普及が、その進化を促していた。

1940年段階で、アメリカの都市人口は全人口の57%を占めるようになった。急速な都市化が進んでいる。

各家庭は電力ネットワークでつながり、電灯と家電製品が増えている。上水道と下水道のネットワークもできあがった。ガスや電話も普及しつつある。1940年に洗濯機と電気冷蔵庫の世帯保有率は40%に達し、浴室やセントラル・ヒーティングもあたりまえになっていた。

住宅革命の本質は「ネットワーク化による現代的な利便性の実現」にある、と著者はいう。とりわけ女性が多少なりとも家事から解放されたことが画期的だった。

アメリカは1920年ごろまでは農業社会で、大多数の人は広々とした一軒家で暮らしていた。狭くて暗いアパートに労働者がひしめくように暮らしていたのは、ニューヨークのような大都会だけだという。

1870年から1940年にかけ、アメリカの人口は3700万人から1億2700万人へと3倍になった。世帯数はそのかん5倍になり、1世帯あたりの人数は5人から3.7人へと低下した。

1940年時点の住宅はほとんどが1880年以降につくられたものだ。しかも、その大半が1920年以降に建てられていた。「少なくとも都市部では、ほとんどの住宅が、都市に電気が通り、上下水道など衛生面のインフラが整った後に建てられたものだといえる」。

都市では賃貸用に多くの一戸建て住宅が建てられ、その多くが二世帯住宅だった。1920年以降、ニューヨークやシカゴでは大型の高層アパートがつくられるようになった。

人びとの生活水準は、世代ごとに着実に向上していた。教育水準の向上にともない、労働者階級の子どもが中流階級に上がる機会も増えてきた。親が移民で苦労したとしても、1920年代には、その子どもは電気や水道が完備された住宅に住み、自動車に乗る生活があたりまえになっていた。

都市人口が増えるにつれ、都市の人口密度が高まり、住宅のスペースは狭くなった。それでも、世帯あたりの平均人数が減ったため、一人当たりの部屋数は増えた。住宅は小型化したが、その分、より効率的になった。よけいなスペースが減り、間取りはよりシンプルになっていった。

1900年代の都市労働者階級の住宅事情はけっしてよくなかった。スラム街にはテネメント(安アパート)が密集し、3部屋に5人が居住するありさまで、周囲には悪臭が立ちこめていた。とりわけひどかったのがニューヨークである。

シカゴやクリーヴランドのような中西部の都市はまだましだった。都心の中心部から3、4キロ離れたところに郊外住宅をつくることもできたからである。

かつての広壮な邸宅にかわって、1910年から1930年にかけて、簡素な平屋建てのバンガロー・ハウスが数多くつくられるようになる。それは労働者階級が次第に中流階級になったことと関係しているという。

技術革新によって、住宅建設のコストも安くなった。

「標準的な間取りと加工建材を活用したバンガローの建設は、19世紀半ばに遡る建築のイノベーションの長いプロセスの頂点と位置づけられ、これにより人口のかなりの割合が一戸建てを所有できるようになった」と、著者はいう。

シカゴなどでは、かなり計画的に住宅地域がつくられ、マイカー時代の到来に備えて道路が整備され、電柱や電線は道路に埋設され、街路樹が植えられていたという。

小さな町では中流階級と労働者階級は一戸建てに暮らしていた。貧しいか、豊かかのちがいはあったが、混ざりあって住んでいた。安アパートのひしめく都市にくらべ、スペースには余裕があった。回りは田園地帯で、どの家にも菜園があった。

200〜300エーカーの土地をもつ農家は、1900年以降に建て替えられた広大な屋敷を構えていた。暖房や家具、水のポンプなどで大きな改善がみられたが、現代的な利便性は農村まで行き渡らなかった。

1920年ごろ、農民は自分たちが現代の進歩から取り残されているのではないかという気持ちをいだくようになる。「現代的利便性は、都市の生活を均質化する一方、都市と農村の生活に大きな格差をもたらしたのだ」と、著者は論ずる。

アメリカで住宅革命がおきたのは1910年から1950年にかけてである。水道、ガス、電気のネットワークが、現代的利便性をもたらした。とりわけ、1930年から50年にかけての発展は著しく、ほとんどの家庭が電灯、水道、水洗トイレ、セントラル・ヒーティングの設備を備えるようになった。冷蔵庫と洗濯機が急速に普及するのは1930年以降である。

つまり、1900年と1940年のあいだに、電気、ガス、水道の奇跡が、家庭に一大変化をもたらしたのだ、と著者はいう。エジソンが電球を発明したのは1879年、ニューヨークに発電所ができるのは1882年である。ガスはイギリスで19世紀初頭に開発され、最初は街灯として用いられ、その後、燃料として広く活用されるようになった。

1900年時点で、電力サービスはそれほど普及していない。電力消費が大きく伸びたのは、電力価格の急速な下落がある。それにつれ、電球の性能は向上し、値段も安くなっていく。照明のほか、電気は工場や鉄道などでも利用されるようになる。

しかし、1940年になっても都市と農村部のあいだには、電化率に大きな差があった。エジソンが電球を発明してから60年たっても、南部の農家では8割がランプを使っていた。

家電製品はわりあい早く開発されたが、普及には時間がかかった。屋内配線は面倒だったし、プラグや差し込み口の標準化も必要だった。それでも1940年には4割の家庭が電気洗濯機や冷蔵庫を使用するようになっていた。1919年に775ドルした冷蔵庫は、1940年ごろには137ドル〜205ドルと買いやすい値段になっている。1927年にはサーモスタットつきの電気アイロンが発売されている。掃除機も人気があった。「電灯や家電製品によって家庭の電化が進んだことで、多くのアメリカ国民の日常生活ががらりと変わった」と、著者は指摘する。

1890年代まで、ほとんどの家庭に水道はなかった。上水道と下水道が整備されるようになったのは、利便性より、もっぱら公衆衛生上のためだった。水洗トイレが発明されたのは1875年である。公営水道は1870年から1900年にかけ、都市全域に広がる。それ以降、家庭での革命がはじまる。台所の水回り設備が開発され、水洗トイレや浴室が普及する。

1940年時点で、水洗トイレのある家庭は全米の6割にすぎない。しかも、都市部の割合が圧倒的に高い。屋内のバスルームが誕生したのも1940年になってからだという。

暖房用の蒸気ボイラーはすでに1840年代からできていたが、安全性の問題があり、よく爆発事故をおこした。お湯をわかして暖気を送るセントラル・ヒーティングが普及したのは1880年になってからで、これも都市が中心だった。その燃料には石炭やコークスが使われていたが、灰の始末もたいへんだったし、大気汚染も引き起こした。それが改善するためには、燃料をガスに変えていく必要があった。

著者はこう述べている。

〈1870年以降の生活の変化、とりわけ都市部での変化は、水や燃料を自分で運ぶ生活から、ネットワークを基にした生活への転換だといえる。電話線、上下水道、電力ケーブルのネットワークは、突如出現したわけではない。都市の中心部から人口のまばらな地域に徐々に拡大していった。必要性は認識されていたが、政府のインフラ開発部門と民間資本の組み合わせで実現した。〉

しかも、こうした革命的な変化が起こるのは1回切りだった。1940年には水道や電気、ガスに関連する発明はほぼ終わっていて「日常生活の劇的な変化をもたらす発明は、1940年以降生まれていない」。

現代世界は多かれ少なかれ、こうしたアメリカン・ライフスタイルを追いかけてきた。それを可能にしたのは、それ自体がネットワークである商品世界の広がりだった。そのこと自体は否定できないだろう。

まだ話は終わっていない。それどころかはじまったばかり。終焉までつづく。

ブハラ──ウズベキスタンの旅(7) [旅]

5月13日(月)

ウズベキスタン中南部のブハラに着いたのは、きのうの深夜でした。

けさは8時半にホテルを出発します。

ブハラは古代から砂漠のオアシスでした。7世紀に玄奘三蔵もサマルカンドをへて、ブハラを訪れています。

ブハラはもともとゾロアスター教の町だったとガイドさん。

8世紀にアラブに征服されてから、イスラム世界にはいり、10世紀のサーマーン朝時代に繁栄します。その後、11世紀にはカラハン朝、つづいてホラズムシャー朝の時代を迎えますが、13世紀前半にモンゴル軍の侵略で町は大きく破壊されます。

チンギスハンの征服から100年後にブハラを訪れた大旅行家イブン・バトゥータは、ほとんど廃墟のままの町をみて驚き、「ブハラの住民は今日だれひとりとしてイスラムの教えを知っている者もなく、またそれを知ろうともしない」と嘆いています。

しかし、その後、イスラム復興がはじまります。

15世紀にはティムール朝、16世紀終わりにブハラ・ハン国、19世紀後半からロシアの保護領、そして20世紀にソ連の支配下にはいり、1991年に独立という経緯をたどるのですが、ややこしい歴史はこれくらいにして、とりあえずブハラの町にでましょう。

バスはまずイチスロハット公園に。観覧車があります。朝早いせいか、まだ家族連れの姿はありません。

イスマイール・サーマニ廟はこの公園のなかにあります。

この廟は、サーマーン朝のイスマイール・サーマニが9世紀から10世紀にかけ、父親のために建設したものです。チンギスハンが来襲したときには、地中に埋めてあったため、丘と思われ、破壊を免れたといいます。発掘されたのは1925年のことです。

イスラム様式だが、あちこちにゾロアスターの模様が刻まれている、とガイドさんのお得意の説明がはいります。

廟の前で記念写真を撮ってもらいました。早くもバテ気味です。

桑の木があちこち植わっています。白い実がなっていますね。桑の実をつんでいる少年がいました。

金属製の皿をつくっているお店があります。

コウノトリの像が上に乗っているのはチャシュマ・アイユブ廟。現在は水の博物館になっています。

ここで、ほんらいのコースはバスに戻って、アルク城前を通過し、カラーン・ミナレットに向かうのですが、ガイドさんが歩いて行きましょうといってくれたおかげで、われわれは思わぬモスクと遭遇することができました。

それがボラハウズ・モスクでした。1712年につくられましたが、ロシア革命時代には倉庫となり、1970年代に修復されたといいます。前面に立つ20本のクルミの柱がみごとです。

その天井も壮麗で、木のぬくもりが感じられます。

さらにアップしてみましょう。

中に入るとブルーのイメージが広がります。

池に映るモスクの姿も幻想的でした。

ボラハウズという名前には、どこが聞き覚えがありました。帰国してから本棚を探して、それが書かれている本をみつけました。

リシャルド・カプシチンスキの『帝国』(工藤幸雄訳)です。工藤先生がポーランドのこの優れたジャーナリストのことを「カプさん」と呼んでいたことを思いだします。

そのカプシチンスキは、1967年にここブハラにやってきて、チャイハナ(茶店)でお茶を飲んでいるときに、このモスクを見つけたのでした。

『帝国』のなかで、かれはこう書いています。

〈そちらにはすばらしいイスラームの寺院(モスク)が建っていた。

モスクに目を惹かれたのは、それが木造だったせいだ。イスラームの建築は石と粘土を用い、木造はめったにない。おまけに、砂漠の午後のうだるように暑い静けさのなかで、モスクの奥からなにかがぶつかり合う音が聞こえた。ぼくはポットを置いたまま、その正体を確かめに行った。

鳴っているのは、ビリヤードの球だった。

モスクの名はボロ・ハウズという。18世紀中央アジア建築の貴重な遺構、当時の姿を止める唯一のものだ。ボロ・ハウズの門口も外壁も、木の装飾で飾られ、その美しさ、精巧さは、類を見ない。だれもが舌を巻く。

ぼくはなかを見た。グリーンの卓が6台並び、どの台も明るい前髪を乱した若者が取り巻いて、ビリヤードに興じていた。〉

なんと、1967年には、ボラハウズ・モスクはビリヤード場になっていたのです。ガイドさんが、ソ連時代は倉庫だったというのは、けっしてまちがいではなかったのです。

ウズベキスタン中南部のブハラに着いたのは、きのうの深夜でした。

けさは8時半にホテルを出発します。

ブハラは古代から砂漠のオアシスでした。7世紀に玄奘三蔵もサマルカンドをへて、ブハラを訪れています。

ブハラはもともとゾロアスター教の町だったとガイドさん。

8世紀にアラブに征服されてから、イスラム世界にはいり、10世紀のサーマーン朝時代に繁栄します。その後、11世紀にはカラハン朝、つづいてホラズムシャー朝の時代を迎えますが、13世紀前半にモンゴル軍の侵略で町は大きく破壊されます。

チンギスハンの征服から100年後にブハラを訪れた大旅行家イブン・バトゥータは、ほとんど廃墟のままの町をみて驚き、「ブハラの住民は今日だれひとりとしてイスラムの教えを知っている者もなく、またそれを知ろうともしない」と嘆いています。

しかし、その後、イスラム復興がはじまります。

15世紀にはティムール朝、16世紀終わりにブハラ・ハン国、19世紀後半からロシアの保護領、そして20世紀にソ連の支配下にはいり、1991年に独立という経緯をたどるのですが、ややこしい歴史はこれくらいにして、とりあえずブハラの町にでましょう。

バスはまずイチスロハット公園に。観覧車があります。朝早いせいか、まだ家族連れの姿はありません。

イスマイール・サーマニ廟はこの公園のなかにあります。

この廟は、サーマーン朝のイスマイール・サーマニが9世紀から10世紀にかけ、父親のために建設したものです。チンギスハンが来襲したときには、地中に埋めてあったため、丘と思われ、破壊を免れたといいます。発掘されたのは1925年のことです。

イスラム様式だが、あちこちにゾロアスターの模様が刻まれている、とガイドさんのお得意の説明がはいります。

廟の前で記念写真を撮ってもらいました。早くもバテ気味です。

桑の木があちこち植わっています。白い実がなっていますね。桑の実をつんでいる少年がいました。

金属製の皿をつくっているお店があります。

コウノトリの像が上に乗っているのはチャシュマ・アイユブ廟。現在は水の博物館になっています。

ここで、ほんらいのコースはバスに戻って、アルク城前を通過し、カラーン・ミナレットに向かうのですが、ガイドさんが歩いて行きましょうといってくれたおかげで、われわれは思わぬモスクと遭遇することができました。

それがボラハウズ・モスクでした。1712年につくられましたが、ロシア革命時代には倉庫となり、1970年代に修復されたといいます。前面に立つ20本のクルミの柱がみごとです。

その天井も壮麗で、木のぬくもりが感じられます。

さらにアップしてみましょう。

中に入るとブルーのイメージが広がります。

池に映るモスクの姿も幻想的でした。

ボラハウズという名前には、どこが聞き覚えがありました。帰国してから本棚を探して、それが書かれている本をみつけました。

リシャルド・カプシチンスキの『帝国』(工藤幸雄訳)です。工藤先生がポーランドのこの優れたジャーナリストのことを「カプさん」と呼んでいたことを思いだします。

そのカプシチンスキは、1967年にここブハラにやってきて、チャイハナ(茶店)でお茶を飲んでいるときに、このモスクを見つけたのでした。

『帝国』のなかで、かれはこう書いています。

〈そちらにはすばらしいイスラームの寺院(モスク)が建っていた。

モスクに目を惹かれたのは、それが木造だったせいだ。イスラームの建築は石と粘土を用い、木造はめったにない。おまけに、砂漠の午後のうだるように暑い静けさのなかで、モスクの奥からなにかがぶつかり合う音が聞こえた。ぼくはポットを置いたまま、その正体を確かめに行った。

鳴っているのは、ビリヤードの球だった。

モスクの名はボロ・ハウズという。18世紀中央アジア建築の貴重な遺構、当時の姿を止める唯一のものだ。ボロ・ハウズの門口も外壁も、木の装飾で飾られ、その美しさ、精巧さは、類を見ない。だれもが舌を巻く。

ぼくはなかを見た。グリーンの卓が6台並び、どの台も明るい前髪を乱した若者が取り巻いて、ビリヤードに興じていた。〉

なんと、1967年には、ボラハウズ・モスクはビリヤード場になっていたのです。ガイドさんが、ソ連時代は倉庫だったというのは、けっしてまちがいではなかったのです。

ゴードン『アメリカ経済──成長の終焉』を読む(2) [商品世界論ノート]

第2章「出発点」を読んでみる。1870年が出発点である。

1870年のアメリカの1人あたり所得は、イギリスの74%に達していた(2010年ベースで約3700ドル)。すでに中世風の農業社会ではなく、産業革命の成果もとりいれられている。人口もイギリスを上回っていた(約4000万人)。

ちなみに、日本はこのころ人口はアメリカとほぼ同じだが、1人あたり所得はアメリカの3分の1以下で、ずっと貧しい。もちろんGDPだけで、社会の水準がはかれるわけではないのだが。

当時の観察では、イギリスやフランスにくらべ、アメリカの労働者階級の生活はましだったという記録がある。しかし、それは東部の大都市の話だった。人口の75%を占める農民の生活ぶりがどうだったかはわからない。むしろ、1870年以降は、労働者の生活水準は低下している。それは移民の増大や、農村から都市への人口の流入と関係がある。

1870年にはすでに大陸横断鉄道がつくられようとしていた。電信が導入され、海底通信ケーブルも開通し、全米の一体化が進む。

とはいえ、動力の中心は、まだ蒸気、水車、馬である。電気や石油はない。明かりはロウソクや鯨油に頼っていた。

ヨーロッパにくらべ、人口増加率は高かった。その背景には農地の安さがある。人口は87%が白人、13%弱が黒人だった。人口の約60%が25歳以下で、65歳以上は3%にすぎない。大人も子どもも農作業や家事労働を中心によくはたらいていた。年金や保険などがないから、人は死ぬまではたらくしかなかった。

当時の消費はほとんどが食料、衣服、住居に費やされた。ある研究によると、平均世帯5人家族の年間消費額は1000ドル弱で、その45%が食料に、タバコ、薬、燃料、新聞などに7%、衣服や靴、布、玩具などの半耐久財に16%、家具や調理器具、時計、その他の耐久財に9%、残り24%が家賃などのサービス財にあてられていたという。

消費の総額と中身は、その後、150年で大きな変貌をとげることになる。とりわけ、特徴的なのは、食料支出の割合の低下と、サービス支出の割合の増大である。半耐久財や耐久財にしても、その中身はがらりと変わった。

食料に関していえば、農村部では自家栽培が中心で、トウモロコシと豚肉が主食だった。野菜は地域によってことなる。北部はジャガイモ、南部はサツマイモが中心。果物はりんご。飲み物はチョコレート飲料や紅茶、コーヒーといったところだ。

当時は人口の75%が農村に住んでいた。典型的な開拓農民は、肉食用の家畜を飼い、ジャガイモなどの野菜をつくり、適地であれば小麦を栽培し、自家消費していた。着る服も自宅でつくっていた。しかし、砂糖やコーヒー、香辛料、たばこ、医薬品、農機具、調理器具、布地などは最寄りの雑貨店で購入しなければならず、それには現金が必要だった。しかし、ほとんどの商品はツケで販売されていたという。

男性用の服は雑貨屋で購入されていたが、女性用の服は上流家庭をのぞき、一般家庭では手作りで、布を裁断し、針と糸でつくるものとされていた。

住環境は都市と農村ではまったくちがうが、都市でも一軒家が多く、集合住宅は少なかった。電気もガスもないから、家は寒く暗かった。薪や石炭を燃やして暖を取り、夜はランプの裸火を明かりにしていた。水道や浴室、トイレもない。とりわけ都市の労働者の住環境は劣悪だった。

そのいっぽう、経営者や地主などの上流階級は、都市や町に大邸宅を構えていた。しかし、多くの使用人をかかえるその大邸宅でも、まだ快適な設備は整っていない。

鉄道はできたが、交通手段は、都市でも農村でも馬車が主流であり、農村の生活は孤立していた。だが、1870年ごろから、列車による郵便配達システムが登場し、電報が便利な通信手段となりつつある。

娯楽は、酒場や公園、マーケットに行くぐらいのものだが、ニューヨークでは遊園地などができている。

当時の平均寿命は45歳。とりわけ乳児死亡率が高かった。さまざまな感染症が蔓延し、結核が不治の病であり、工場での事故も多発していた。病院も少なく、医療も発達していない。地域でも家庭でも、公衆衛生上の措置はほとんどとられていなかった。

労働力人口でみれば、農民と農業労働者が46%、職人や工員、人夫などのブルーカラーが33%、事務員、販売員、使用人などのサービス業が13%、経営者、専門職、管理職・役人が8%という統計がでている。この割合は様変わりしていくが、当時は都市の労働者より、農家のほうが圧倒的に暮らし向きがよかった。

男女の役割は明確に分けられていた。都市では、外で給料を稼ぐのは男であり、女は家で家事を切り盛りしていた。ホワイトカラーとブルーカラーは区別され、階級間の移動はほとんどなかった。地主が同じ場所にとどまるのにたいし、労働者は都市のあいだを移住することが多かった。都市の職業は多様だった。

1870年では、25歳以下の若年人口が総人口の60%を占めている。学校教育は12歳までの小学校にほぼかぎられていた。男は15歳、早ければ12歳から働きはじめる。女は母親の手伝いをし、若くして結婚し、家庭にはいった。

南部では黒人への教育はほとんどなされなかった。「奴隷制度のもとでは黒人の学校はなく、プランテーションの経営者は、教育を受けさせず、文盲のままにしておくことで奴隷支配を維持しようとした」。奴隷解放宣言以降も、こうした差別はつづく。

65歳以上の高齢者の割合は、わずか3%だ。しかし、社会保障制度がなかったため、高齢者の生活はかなり悲惨なものだったという。

1870年の生活は現在とはまったくちがう。商品世界が全面的に浸透していないためGDPという指標もあまりあてにできない。

消費財はかぎられていた。それでもその財を得るための労働はきつく、主婦も家事労働に追われていた。

売られている食品の種類も少ない。保存技術が限られているため生の肉は危険だった。住環境も厳しかった。どの家もハエや虫に悩まされた。鉄道や汽船、一部の工場は蒸気で動いたが、交通面で基本的な動力源となっていたのは馬だった。

だが、そのころ第2次産業革命がおこるのだ。

著者はいう

〈1870年という年は、現代アメリカの夜明けと位置づけられる。その後の60年間、生活のあらゆる面で革命が起きた。1929年には、アメリカの都市部は電化され、都市のほぼすべての住宅がネットワーク化され、電気、天然ガス、電話、水道水、下水道で外の世界とつながっていた。1929年には、馬は都市の通りからほぼ姿を消し、自動車の世帯保有率は90パーセントに達していた。また1870年には想像もできなかった娯楽を楽しめるようにもなっていた。レコード、ラジオ、豪華な映画館での映画上映。さらに乳児の死亡はほぼ克服され、病院や薬の処方は、現行の認可制度や専門性が確立された。労働時間は短くなり、肉体労働に従事する労働者の割合は低下し、家電が日々の家事労働を明るいものにし始めた。〉

日本はこのアメリカを追いかけることになる。

商品世界の広がりと経済成長が問題である。

1870年のアメリカの1人あたり所得は、イギリスの74%に達していた(2010年ベースで約3700ドル)。すでに中世風の農業社会ではなく、産業革命の成果もとりいれられている。人口もイギリスを上回っていた(約4000万人)。

ちなみに、日本はこのころ人口はアメリカとほぼ同じだが、1人あたり所得はアメリカの3分の1以下で、ずっと貧しい。もちろんGDPだけで、社会の水準がはかれるわけではないのだが。

当時の観察では、イギリスやフランスにくらべ、アメリカの労働者階級の生活はましだったという記録がある。しかし、それは東部の大都市の話だった。人口の75%を占める農民の生活ぶりがどうだったかはわからない。むしろ、1870年以降は、労働者の生活水準は低下している。それは移民の増大や、農村から都市への人口の流入と関係がある。

1870年にはすでに大陸横断鉄道がつくられようとしていた。電信が導入され、海底通信ケーブルも開通し、全米の一体化が進む。

とはいえ、動力の中心は、まだ蒸気、水車、馬である。電気や石油はない。明かりはロウソクや鯨油に頼っていた。

ヨーロッパにくらべ、人口増加率は高かった。その背景には農地の安さがある。人口は87%が白人、13%弱が黒人だった。人口の約60%が25歳以下で、65歳以上は3%にすぎない。大人も子どもも農作業や家事労働を中心によくはたらいていた。年金や保険などがないから、人は死ぬまではたらくしかなかった。

当時の消費はほとんどが食料、衣服、住居に費やされた。ある研究によると、平均世帯5人家族の年間消費額は1000ドル弱で、その45%が食料に、タバコ、薬、燃料、新聞などに7%、衣服や靴、布、玩具などの半耐久財に16%、家具や調理器具、時計、その他の耐久財に9%、残り24%が家賃などのサービス財にあてられていたという。

消費の総額と中身は、その後、150年で大きな変貌をとげることになる。とりわけ、特徴的なのは、食料支出の割合の低下と、サービス支出の割合の増大である。半耐久財や耐久財にしても、その中身はがらりと変わった。

食料に関していえば、農村部では自家栽培が中心で、トウモロコシと豚肉が主食だった。野菜は地域によってことなる。北部はジャガイモ、南部はサツマイモが中心。果物はりんご。飲み物はチョコレート飲料や紅茶、コーヒーといったところだ。

当時は人口の75%が農村に住んでいた。典型的な開拓農民は、肉食用の家畜を飼い、ジャガイモなどの野菜をつくり、適地であれば小麦を栽培し、自家消費していた。着る服も自宅でつくっていた。しかし、砂糖やコーヒー、香辛料、たばこ、医薬品、農機具、調理器具、布地などは最寄りの雑貨店で購入しなければならず、それには現金が必要だった。しかし、ほとんどの商品はツケで販売されていたという。

男性用の服は雑貨屋で購入されていたが、女性用の服は上流家庭をのぞき、一般家庭では手作りで、布を裁断し、針と糸でつくるものとされていた。

住環境は都市と農村ではまったくちがうが、都市でも一軒家が多く、集合住宅は少なかった。電気もガスもないから、家は寒く暗かった。薪や石炭を燃やして暖を取り、夜はランプの裸火を明かりにしていた。水道や浴室、トイレもない。とりわけ都市の労働者の住環境は劣悪だった。

そのいっぽう、経営者や地主などの上流階級は、都市や町に大邸宅を構えていた。しかし、多くの使用人をかかえるその大邸宅でも、まだ快適な設備は整っていない。

鉄道はできたが、交通手段は、都市でも農村でも馬車が主流であり、農村の生活は孤立していた。だが、1870年ごろから、列車による郵便配達システムが登場し、電報が便利な通信手段となりつつある。

娯楽は、酒場や公園、マーケットに行くぐらいのものだが、ニューヨークでは遊園地などができている。

当時の平均寿命は45歳。とりわけ乳児死亡率が高かった。さまざまな感染症が蔓延し、結核が不治の病であり、工場での事故も多発していた。病院も少なく、医療も発達していない。地域でも家庭でも、公衆衛生上の措置はほとんどとられていなかった。

労働力人口でみれば、農民と農業労働者が46%、職人や工員、人夫などのブルーカラーが33%、事務員、販売員、使用人などのサービス業が13%、経営者、専門職、管理職・役人が8%という統計がでている。この割合は様変わりしていくが、当時は都市の労働者より、農家のほうが圧倒的に暮らし向きがよかった。

男女の役割は明確に分けられていた。都市では、外で給料を稼ぐのは男であり、女は家で家事を切り盛りしていた。ホワイトカラーとブルーカラーは区別され、階級間の移動はほとんどなかった。地主が同じ場所にとどまるのにたいし、労働者は都市のあいだを移住することが多かった。都市の職業は多様だった。

1870年では、25歳以下の若年人口が総人口の60%を占めている。学校教育は12歳までの小学校にほぼかぎられていた。男は15歳、早ければ12歳から働きはじめる。女は母親の手伝いをし、若くして結婚し、家庭にはいった。

南部では黒人への教育はほとんどなされなかった。「奴隷制度のもとでは黒人の学校はなく、プランテーションの経営者は、教育を受けさせず、文盲のままにしておくことで奴隷支配を維持しようとした」。奴隷解放宣言以降も、こうした差別はつづく。

65歳以上の高齢者の割合は、わずか3%だ。しかし、社会保障制度がなかったため、高齢者の生活はかなり悲惨なものだったという。

1870年の生活は現在とはまったくちがう。商品世界が全面的に浸透していないためGDPという指標もあまりあてにできない。

消費財はかぎられていた。それでもその財を得るための労働はきつく、主婦も家事労働に追われていた。

売られている食品の種類も少ない。保存技術が限られているため生の肉は危険だった。住環境も厳しかった。どの家もハエや虫に悩まされた。鉄道や汽船、一部の工場は蒸気で動いたが、交通面で基本的な動力源となっていたのは馬だった。

だが、そのころ第2次産業革命がおこるのだ。

著者はいう

〈1870年という年は、現代アメリカの夜明けと位置づけられる。その後の60年間、生活のあらゆる面で革命が起きた。1929年には、アメリカの都市部は電化され、都市のほぼすべての住宅がネットワーク化され、電気、天然ガス、電話、水道水、下水道で外の世界とつながっていた。1929年には、馬は都市の通りからほぼ姿を消し、自動車の世帯保有率は90パーセントに達していた。また1870年には想像もできなかった娯楽を楽しめるようにもなっていた。レコード、ラジオ、豪華な映画館での映画上映。さらに乳児の死亡はほぼ克服され、病院や薬の処方は、現行の認可制度や専門性が確立された。労働時間は短くなり、肉体労働に従事する労働者の割合は低下し、家電が日々の家事労働を明るいものにし始めた。〉

日本はこのアメリカを追いかけることになる。

商品世界の広がりと経済成長が問題である。

ヒヴァ──ウズベキスタンの旅(6) [旅]

5月12日(日)つづき

幻想の森のように木の柱がそびえ立つジュマ・モスクを出たわれわれはタシュ・ハウル宮殿に向かいます。

かつてヒヴァはヒヴァ・ハン国の首都だったのですから、宮殿があるのはとうぜんなのですが、ここが中央アジアの元王国かと思うと、なにやら感慨がわいてきます。

19世紀の後半、ロシア帝国はヒヴァ・ハン国に加え、ブハラ・ハン国、コーカンド・ハン国を併合し、トルキスタン総督府(首都はタシケント)を樹立しました。

タシュ・ハウル宮殿は19世紀のなかごろ、ヒヴァ・ハン国の王がいた場所で、ここには接見の場と儀式の場、それにハーレムが残されています。

フランスやドイツから、多くの観光客がおとずれていました。ここは接見の場でしょうか。

壁のタイル模様を写真に収めます。

天井も彩色されて美しいです。

真ん中のくぼみが星空につづいているみたいで、おもしろいですね。

壇上では、何か儀式がおこなわれていたのでしょうか。それとも、踊りが踊られていたのでしょうか。いまは靴下屋さんが靴下を並べて売っています。

おや、中庭にユルタ(天幕)がありますね。

この天井もにぎやかです。木の柱を横に並べています。

ハーレムはこのあたりでしょうか。王には4人の正妻がいたようです。

寝室はこんな感じ。わりあいこぢんまりしています。

そろそろ昼食の時間です。レストランの外にあるかまどで、おばさんがナンを焼いてくれています。綿の木を薪にしているそうです。

次に訪れたのはクフナ・アルクと呼ばれる古い宮殿で、17世紀に建てられたものです。いまは歴史博物館になっています。

このなかにもモスクがあります。

博物館では、造幣局の様子や古い壺の展示、それにチンギスハンに抵抗した王(ムハマド王?)の絵も飾られています。ヒヴァではティムールより有名だといいます。首をもつ女兵士の絵はちょっとショッキングでした。

だいぶくたびれてきたので、座り込む人もでてきます。それに、さっきも同じところを見たような錯覚にもおちいってきます。

とつぜん、ガイドさんはアルミニウス・ヴァンベリーの『中央アジア旅行記』を勧めます。あまり聞いたことのない人ですが、19世紀半ばに中央アジアを探検したハンガリー人で、ヒヴァのことも書いているとか。ちょっと気になります。

クフナ・アルクを出たところに、カルタ・ミノルという未完成の巨大ミナレットが立っています。これをつくっていたムハンマド・アミン・ハンが、ペルシアとの戦いで死んだため、1855年に建設が中断され、このかたちになりました。

その隣、ムハンマド・アミン・ハン・メドレセは、同じハンによってつくられた神学校です。いまはホテルになっていて、内部は見学できませんでした。

ガイドさんによると、ソ連時代は一時刑務所として使われていたとか。いつごろまでか、聞きそびれてしまいましたが、たぶんごく最近までででしょう。

少しフリータイムがあったので、ふたりでホテルの横にあるイスラーム・ホジャ・ミナレットにのぼってみました。最初は真っ暗でどうなるかと思ったのですが、だんだん目が慣れてきました。ヒヴァの町が一望できます。

夕方、ヒヴァを出発。郊外にあるクプラ・トザ・ボク宮殿というロシア風の建物で夕飯をいただました。

ウルゲンチ空港に向かい、しばらく待って、タシケント行きの飛行機に乗ります。途中のブハラで下りるから注意するようにとガイドさん。飛行時間は約1時間でした。

深夜、ブハラのホテル(グランド・ブハラ)に到着しました。

幻想の森のように木の柱がそびえ立つジュマ・モスクを出たわれわれはタシュ・ハウル宮殿に向かいます。

かつてヒヴァはヒヴァ・ハン国の首都だったのですから、宮殿があるのはとうぜんなのですが、ここが中央アジアの元王国かと思うと、なにやら感慨がわいてきます。

19世紀の後半、ロシア帝国はヒヴァ・ハン国に加え、ブハラ・ハン国、コーカンド・ハン国を併合し、トルキスタン総督府(首都はタシケント)を樹立しました。

タシュ・ハウル宮殿は19世紀のなかごろ、ヒヴァ・ハン国の王がいた場所で、ここには接見の場と儀式の場、それにハーレムが残されています。

フランスやドイツから、多くの観光客がおとずれていました。ここは接見の場でしょうか。

壁のタイル模様を写真に収めます。

天井も彩色されて美しいです。

真ん中のくぼみが星空につづいているみたいで、おもしろいですね。

壇上では、何か儀式がおこなわれていたのでしょうか。それとも、踊りが踊られていたのでしょうか。いまは靴下屋さんが靴下を並べて売っています。

おや、中庭にユルタ(天幕)がありますね。

この天井もにぎやかです。木の柱を横に並べています。

ハーレムはこのあたりでしょうか。王には4人の正妻がいたようです。

寝室はこんな感じ。わりあいこぢんまりしています。

そろそろ昼食の時間です。レストランの外にあるかまどで、おばさんがナンを焼いてくれています。綿の木を薪にしているそうです。

次に訪れたのはクフナ・アルクと呼ばれる古い宮殿で、17世紀に建てられたものです。いまは歴史博物館になっています。

このなかにもモスクがあります。

博物館では、造幣局の様子や古い壺の展示、それにチンギスハンに抵抗した王(ムハマド王?)の絵も飾られています。ヒヴァではティムールより有名だといいます。首をもつ女兵士の絵はちょっとショッキングでした。

だいぶくたびれてきたので、座り込む人もでてきます。それに、さっきも同じところを見たような錯覚にもおちいってきます。

とつぜん、ガイドさんはアルミニウス・ヴァンベリーの『中央アジア旅行記』を勧めます。あまり聞いたことのない人ですが、19世紀半ばに中央アジアを探検したハンガリー人で、ヒヴァのことも書いているとか。ちょっと気になります。

クフナ・アルクを出たところに、カルタ・ミノルという未完成の巨大ミナレットが立っています。これをつくっていたムハンマド・アミン・ハンが、ペルシアとの戦いで死んだため、1855年に建設が中断され、このかたちになりました。

その隣、ムハンマド・アミン・ハン・メドレセは、同じハンによってつくられた神学校です。いまはホテルになっていて、内部は見学できませんでした。

ガイドさんによると、ソ連時代は一時刑務所として使われていたとか。いつごろまでか、聞きそびれてしまいましたが、たぶんごく最近までででしょう。

少しフリータイムがあったので、ふたりでホテルの横にあるイスラーム・ホジャ・ミナレットにのぼってみました。最初は真っ暗でどうなるかと思ったのですが、だんだん目が慣れてきました。ヒヴァの町が一望できます。

夕方、ヒヴァを出発。郊外にあるクプラ・トザ・ボク宮殿というロシア風の建物で夕飯をいただました。

ウルゲンチ空港に向かい、しばらく待って、タシケント行きの飛行機に乗ります。途中のブハラで下りるから注意するようにとガイドさん。飛行時間は約1時間でした。

深夜、ブハラのホテル(グランド・ブハラ)に到着しました。

ヒヴァ──ウズベキスタンの旅(5) [旅]

5月12日(日)

きのう、古代ホレズム王国の遺跡からの帰り道、ガイドさんがウズベキスタンには、桑の木が多いと話していました。赤い実をつけるものと白い実をつけるものがあるといいますが、どちらかというと白い実をつけているものが多いような気がしました。ちょうどいまが盛りです。桑の実、なつかしいですね。

ウズベキスタンは1991年にソ連から独立します。しかし、いまもロシアとは友好な関係を保っており、みんなロシアが好きだ、とガイドさんはいいます。ぼくなどはまゆつばと思ってしまいますが、ここヒヴァを首都とするヒヴァ・ハン国がロシアの保護国となるのは1873年のことですから、いまは独立しているとはいえ、ロシアとのつながりは、切っても切れないものがあるのでしょう。

しかし、ウズベキスタン人は日本も好きで、それはテレビドラマ「おしん」の影響だそうです。日本人はみんな「おしん」の世界の人と思っているようです。

われわれはヒヴァの城内(イチャン・カラ)のホテルに泊まっています。

早朝、朝日を見るツアーがあるというので、のこのこ出かけました。

10分ほど歩いて、北門に到着。楼閣に上ってみました。

きょうは曇りなのでどうかなと思いましたが、しばらく待つと場外のモスクの上に朝日が昇ってきました。

まだ早いせいか、さほど人通りはありません。

修理中のメドレセ(神学校)などもあって、看板をみると、どうやら中国が援助しているようです。一路一帯政策もあって、最近は中国の進出ぶりがめだちます。ウズベキスタンとの貿易額も、いまはロシアを抜いて、中国がトップを占めています。日本の貿易額はそれほど多くないようです。

しかし、ほかの観光地でも、中国人観光客の姿は見かけませんでした。そのあたりに、なにか中国との微妙な関係を感じます。ぼくなどは新疆ウイグル自治区の問題もからんでいるはずだとみるのですが、うがちすぎでしょうか。

工事中の道路もありますが、ここヒヴァでは、観光地としての整備が着々と進んでいるようにみえます。

ホテルの近くまで戻ってきました。朝はまだ静かです。

鼓を縦にした模様を見ました。これがきのうガイドさんが言っていたゾロアスター教の痕跡ですね。

ホテルの角にあるジュマ・モスクのミナレットです。ミナレットはウズベキスタンではミノールと呼ばれるそうです。塔にはちがいありませんが、火をともす場所を意味します。いってみれば、砂漠の灯台でしょうか。

朝食をとってから、この日はヒヴァを観光します。城壁に囲まれたヒヴァの旧市街はイチャン・カラと呼ばれ、その面積は25ヘクタールだそうです。東京ディズニーランドの半分くらいです。こぢんまりしていますね。

ややこしい歴史の話はできるだけ省略しますが、ヒヴァがヒヴァ・ハン国の首都になるのは17世紀前半です。それまでホレズムの首都はウルゲンチでした(空港がありましたね)。

ホレズム(またはホラズム、フワーリズム)はアム川(アムダリア)下流地域を指しますが、古くから歴史の激流に洗われています。

ペルシアの勢力下にあったかと思うと、東からアレクサンドロスがやってきます。8世紀にはアラブ人によって征服され、イスラム化されます。ガズナ朝、セルジューク朝に支配されたあと、ホラズム朝として自立したものの、チンギス・ハンに征服され、ウルゲンチも破壊しつくされます。

しばらくしてティムール時代となり、それからヒヴァ・ハン国ができ、19世紀にロシア、20世紀にソ連に吸収されるという歴史をたどるわけです。それ以来、このあたりは事実上、ソ連の綿の植民地となります。

ホテルの目の前に、こんもりした墓がいくつも並んでいました。奥に見える大きなドームは、あとで行くパフラヴァン・マフムド廟です。

その先にあるイスラーム・ホジャ・メドレセは、1910年にヒヴァの最後のハンの宰相、イスラーム・ホジャによってつくられた神学校です。この宰相は進歩的で、ヒヴァの近代化(ロシア化?)に尽力し、病院や学校などもつくり、ひじょうに人気があったそうです。しかし、聖職者たちによって暗殺されました。

メドレセは神学校。その隣に立つミナレットの高さは51メートルで、内部に118段の階段があります。われわれはのちほど、フリータイムのとき、ここに上りました。

ヒヴァの観光は盛りだくさんです。

次に訪れたのがさきほどちらっと見えたパフラヴァン・マフムド廟です。パフラヴァン・マフムドは14世紀の哲学者、詩人にして武道家。パフラヴァンとは強者という意味です。ガイドさんはほどこし(コラーシュ)のレスラーと呼んでいました。

入り口をはいると、中庭に井戸があります。ヒヴァは砂漠の井戸で、人びとがアヘイワ(感謝)とつぶやいたことから、次第にヒヴァとなったといいます。もともとはちいさな集落でした。

廟のなかにはいります。

これがパフラヴァン・マフムドの墓でしょうか。パフラヴァン・マフムドは、ヒヴァをつくった聖人のようにみられているのかもしれません。ターコイズブルーのタイルに囲まれた美しい墓です。

ヒヴァ・ハン国のハンたちは、パフラヴァン・マフムドのそばに眠ることを念願しました。そのため、この廟には、多くのハンの墓があります。これはそのひとつですね。

次にジュマ・モスクに。ここにもミナレットがあります。

ジュマとは金曜日という意味。10世紀に建てられたが、チンギスハンによって破壊され(多少疑問あり)、その後18世紀に再建されたといいます。

ここの特色は3メートルごとに213本の木柱が立っていることです。

クルミの木でできた柱にはそれぞれ彫刻がほどこされています。中庭から差し込む光が幻想的で、柱に陰翳をもたらします。

そのうち4本は10世紀から11世紀のもので、イスラムでは禁じられている羊の頭のかたちもえがかれています。わかりますか。これもゾロアスターの影響だとガイドさんはいいます。

彫刻がほとんどなくなっていますが、これも古い柱ですね。

キジバトがいました。日本の鳩とは、ちょっとちがう感じです。

きのう、古代ホレズム王国の遺跡からの帰り道、ガイドさんがウズベキスタンには、桑の木が多いと話していました。赤い実をつけるものと白い実をつけるものがあるといいますが、どちらかというと白い実をつけているものが多いような気がしました。ちょうどいまが盛りです。桑の実、なつかしいですね。

ウズベキスタンは1991年にソ連から独立します。しかし、いまもロシアとは友好な関係を保っており、みんなロシアが好きだ、とガイドさんはいいます。ぼくなどはまゆつばと思ってしまいますが、ここヒヴァを首都とするヒヴァ・ハン国がロシアの保護国となるのは1873年のことですから、いまは独立しているとはいえ、ロシアとのつながりは、切っても切れないものがあるのでしょう。

しかし、ウズベキスタン人は日本も好きで、それはテレビドラマ「おしん」の影響だそうです。日本人はみんな「おしん」の世界の人と思っているようです。

われわれはヒヴァの城内(イチャン・カラ)のホテルに泊まっています。

早朝、朝日を見るツアーがあるというので、のこのこ出かけました。

10分ほど歩いて、北門に到着。楼閣に上ってみました。

きょうは曇りなのでどうかなと思いましたが、しばらく待つと場外のモスクの上に朝日が昇ってきました。

まだ早いせいか、さほど人通りはありません。

修理中のメドレセ(神学校)などもあって、看板をみると、どうやら中国が援助しているようです。一路一帯政策もあって、最近は中国の進出ぶりがめだちます。ウズベキスタンとの貿易額も、いまはロシアを抜いて、中国がトップを占めています。日本の貿易額はそれほど多くないようです。

しかし、ほかの観光地でも、中国人観光客の姿は見かけませんでした。そのあたりに、なにか中国との微妙な関係を感じます。ぼくなどは新疆ウイグル自治区の問題もからんでいるはずだとみるのですが、うがちすぎでしょうか。

工事中の道路もありますが、ここヒヴァでは、観光地としての整備が着々と進んでいるようにみえます。

ホテルの近くまで戻ってきました。朝はまだ静かです。

鼓を縦にした模様を見ました。これがきのうガイドさんが言っていたゾロアスター教の痕跡ですね。

ホテルの角にあるジュマ・モスクのミナレットです。ミナレットはウズベキスタンではミノールと呼ばれるそうです。塔にはちがいありませんが、火をともす場所を意味します。いってみれば、砂漠の灯台でしょうか。

朝食をとってから、この日はヒヴァを観光します。城壁に囲まれたヒヴァの旧市街はイチャン・カラと呼ばれ、その面積は25ヘクタールだそうです。東京ディズニーランドの半分くらいです。こぢんまりしていますね。

ややこしい歴史の話はできるだけ省略しますが、ヒヴァがヒヴァ・ハン国の首都になるのは17世紀前半です。それまでホレズムの首都はウルゲンチでした(空港がありましたね)。

ホレズム(またはホラズム、フワーリズム)はアム川(アムダリア)下流地域を指しますが、古くから歴史の激流に洗われています。

ペルシアの勢力下にあったかと思うと、東からアレクサンドロスがやってきます。8世紀にはアラブ人によって征服され、イスラム化されます。ガズナ朝、セルジューク朝に支配されたあと、ホラズム朝として自立したものの、チンギス・ハンに征服され、ウルゲンチも破壊しつくされます。

しばらくしてティムール時代となり、それからヒヴァ・ハン国ができ、19世紀にロシア、20世紀にソ連に吸収されるという歴史をたどるわけです。それ以来、このあたりは事実上、ソ連の綿の植民地となります。

ホテルの目の前に、こんもりした墓がいくつも並んでいました。奥に見える大きなドームは、あとで行くパフラヴァン・マフムド廟です。

その先にあるイスラーム・ホジャ・メドレセは、1910年にヒヴァの最後のハンの宰相、イスラーム・ホジャによってつくられた神学校です。この宰相は進歩的で、ヒヴァの近代化(ロシア化?)に尽力し、病院や学校などもつくり、ひじょうに人気があったそうです。しかし、聖職者たちによって暗殺されました。

メドレセは神学校。その隣に立つミナレットの高さは51メートルで、内部に118段の階段があります。われわれはのちほど、フリータイムのとき、ここに上りました。

ヒヴァの観光は盛りだくさんです。

次に訪れたのがさきほどちらっと見えたパフラヴァン・マフムド廟です。パフラヴァン・マフムドは14世紀の哲学者、詩人にして武道家。パフラヴァンとは強者という意味です。ガイドさんはほどこし(コラーシュ)のレスラーと呼んでいました。

入り口をはいると、中庭に井戸があります。ヒヴァは砂漠の井戸で、人びとがアヘイワ(感謝)とつぶやいたことから、次第にヒヴァとなったといいます。もともとはちいさな集落でした。

廟のなかにはいります。

これがパフラヴァン・マフムドの墓でしょうか。パフラヴァン・マフムドは、ヒヴァをつくった聖人のようにみられているのかもしれません。ターコイズブルーのタイルに囲まれた美しい墓です。

ヒヴァ・ハン国のハンたちは、パフラヴァン・マフムドのそばに眠ることを念願しました。そのため、この廟には、多くのハンの墓があります。これはそのひとつですね。

次にジュマ・モスクに。ここにもミナレットがあります。

ジュマとは金曜日という意味。10世紀に建てられたが、チンギスハンによって破壊され(多少疑問あり)、その後18世紀に再建されたといいます。

ここの特色は3メートルごとに213本の木柱が立っていることです。

クルミの木でできた柱にはそれぞれ彫刻がほどこされています。中庭から差し込む光が幻想的で、柱に陰翳をもたらします。

そのうち4本は10世紀から11世紀のもので、イスラムでは禁じられている羊の頭のかたちもえがかれています。わかりますか。これもゾロアスターの影響だとガイドさんはいいます。

彫刻がほとんどなくなっていますが、これも古い柱ですね。

キジバトがいました。日本の鳩とは、ちょっとちがう感じです。

ロバート・ゴードン『アメリカ経済──成長の終焉』を読む(1) [商品世界論ノート]

年寄りののんびり読書である。

上下2巻、全部で1000ページ以上あるから、はたして読み終わるか、自信がない。途中でやめてしまうかもしれない。

最近は何でもすぐに忘れてしまうので、備忘のためのノートをつけることにした。最後までいけば、おなぐさみというところか。

ロバート・ゴードンはアメリカの経済学者で1940年生まれ。ハーバード、オックスフォード大学を卒業、マサチューセッツ工科大学で博士号をとり、いまもノースウェスト大学の教授をしている。

日本語のタイトルは誤解を生みやすい。時務的な本とみられるかもしれないが、原題はこうだ。

The Rise and Fall of American Growth: The U.S. standard of living since the Civil War by Robert J. Gordon

ロバート・ゴードン著『アメリカ経済の盛衰──南北戦争以降の生活水準をめぐって』といったところか。ぼくは勝手に『暮らしのアメリカ史』と呼んでいる。

これなら、ぼくの興味範囲だ。

全体は3部に分かれている。

第1部 1870−1940年

大発明が家庭の内外に革命を起こす

第2部 1940−2015年

黄金時代と成長鈍化の気配

第3部 成長の加速要因と減速要因

1部と2部が歴史編で、3部が理論編とみてよいだろう。

これは単にアメリカの経済発展の歴史ではない。20世紀はいわばアメリカの時代で、日本やその他の国々もアメリカを追いかけてきたのだ。日本人にとって、アメリカのライフスタイルは、最近まであこがれの的だったといってよい。そのアメリカを取り入れることによって、日本はどう発展したか(あるいは堕落したか)という問題は、別の問題として、やはり問われなければならないだろう。

中身を読んでみることにしよう。まずは序文である。

いきなり気づくのは、本書が単に生活史なのではなく、生活史と成長理論の組み合わせから成り立っていることである。

20世紀は「経済成長が加速し、現代社会が生まれた時代」だが、「1970年以降、今日に至るまで成長が鈍化している」のはなぜか。それを、いわば暮らしの変遷から追ってみようとしているところが、本書のユニークさといえるだろう。

最初にその概要をとらえておく。

南北戦争(1861〜65)から100年で、アメリカ人の生活は一変した、と著者は書いている。これは日本人も同じことだ。明治維新以降100年で、日本人の生活が多岐にわたって、どれほど変化したかをふり返ってみればよい。

曲がり角になったのは1970年代である。ITの発展は、娯楽、コミュニケーション、情報収集・処理に画期的な成果をもたらしたものの、衣食住など生活基盤の進歩は鈍化している。経済格差の拡大という逆風さえ吹いている。

1870年から1970年までの1世紀は特別だ、と著者はいう。1820年ごろの暮らしは、中世とほとんど変わらなかった。ところが、鉄道、蒸気船、電信の3大発明によって、生活が変わりはじめる。1870年以降は社会全体に電気、ガス、水道が普及する。都市が発展し、馬に代わって鉄道や自動車が主な交通手段となる。一般の人が飛行機に乗れるようになったのは、1950年代後半からだ。

19世紀後半には、家計の半分が食費にあてられていた。そのころ加工食品が登場する。冷凍技術が開発されたのは20世紀初め、しかし、冷蔵庫が家庭で使えるようになったのは1950年代からだ。

1870年には、男性用の服や靴は店で購入されていたが、女性用の衣服は母や娘が家でつくるものとされていた。それを助けたのがミシンである。ところが、1920年になると、女性用の衣服も小売店やデパート、あるいはカタログ販売で買われるようになる。

病院の改善や医薬品の開発、公衆衛生の発達が、乳幼児死亡率の低下と平均余命の延びをもたらす。

とりわけ特筆すべきは、こうした日常生活の改善が驚くべきスピードで進んだことだ、と著者はいう。

家事労働は短時間ですむようになり、家事から解放された女性は、労働市場に進出する。男性の労働時間も改善され、週休2日も可能となった。

農業社会から都市社会への移行が進んだ。アメリカでは1970年に73.7%の人が都市に住むようになっていが。

1970年代に「特別な世紀」は終わる。技術進歩にかげりが見え、経済格差が広がるようになった。70年代以降の技術進歩は、娯楽、通信、情報技術の分野にかぎられる、と著者はいう。

パソコンやインターネット、携帯電話などは猛烈な勢いで普及したが、それらがGDPに占める割合は7%にすぎない。

食品や衣料品、電化製品、自動車などは多様化する。だが、衣料品は輸入によって、国内のアパレル産業がほぼ壊滅する。70年代以降の新しい電化製品は電子レンジくらいで、ほかはかわりばえしない。だが、その電化製品も輸入されることが多くなっている。医療技術についても、70年代以降、進歩のペースはにぶっている。

ここで、著者は若干の注意をうながす。生活水準の指標として便利なのは、1人あたりGDPだが、この指標には生活の質が反映されていない(たとえば労働環境が改善されるなど)。さらに、市場の動きが過小評価されがちである(たとえばエアコンやテレビの値段が安くなるなど)。

物価指数は新製品のもたらす改善や、価格下落による効果を把捉できない。「物価指数は価格に対する性能向上を反映しない」。安売りがもたらす消費者へのメリットも無視されてしまう。

イノベーションによる生活の向上は、かならずしも所得の上昇と結びつくわけではない。所得が上昇していなくても、イノベーションによる生活の向上はおこりうる。なかでもGNPに反映されていないメリットのひとつが、余命の延びだ、と著者は論じる。

生活水準の向上は、労働生産性の伸びと連関している。1870年以降でみると、とりわけ1870年から1970年までの「特別の世紀」の後半、すなわち1920年から1970年までの労働生産性が高い。

その時代に「電機革命」が起きた、と著者はいう。電気技術が誕生するのは1880年代だが、それが普及段階に達するまでに40年の時間を要した。

だが、電機革命だけで、労働生産性の上昇は説明できない。アメリカの場合は、ニューディール政策と第2次世界大戦が重要である。ニューディール政策は労働組合の力を強め、労働時間を減少させ、1日8時間労働を実現させた。それによって、余暇が増え、消費が増えた。さらに、労働時間の減少がイノベーションをもたらしただけでなく、労働者の疲労を軽減し、それによって逆に労働生産性を高めたというのである。

1970年以降の労働生産性上昇は、主にコンピューター革命によるものだが、その期間は8年ほどしかつづかず、数十年つづいた「電機革命」時代にはとておよばない、というのが著者の見立てである。しかも、1920−70年には1人あたり労働時間が大幅に減少しているのにたいし、1970年以降は1人あたり労働時間はむしろ増えているという。

アメリカでは1870年から1970年にかけてが「特別の世紀」で、とりわけその後半は経済成長率がピークを迎えた黄金時代だった。タイムラグはあるにせよ、それは日本もほぼ同じだろう。

本書が取り扱っているのは、1870年から2014年にかけてのアメリカの生活水準である。アメリカの暮らしが対象だといってよい。でも、日本とは無縁ともいえないだろう。

考察の中心となるのは1870年から1970年にかけての「特別な世紀」である。衣食住をはじめ、交通、情報、娯楽、公衆衛生、労働環境にいたるまで、GDPだけではとらえられない生活水準の向上が論じられている。

生活水準の上昇は1940年から70年までが顕著で、その後は鈍化している。経済格差や教育問題、高齢化と人口減少、政府債務などが大きな足かせになっている。もはや「現在の若年層の生活水準が親世代の倍になるとは思えない」。

人工知能(AI)が人類に飛躍的な向上をもたらすという見方に反して、著者は「持続的な成長を阻む壁は、1世紀か2世紀前の先祖が直面したものよりも堅固になっている」との見解を示している。

少しずつ読んでみることにする。ぼく自身の興味は、商品世界の広がりがもたらす価値と意味についてである。ちょっと変わった読み方かもし

アヤズ・カラ──ウズベキスタンの旅(4) [旅]

5月11日(つづき)

前回、書きそびれてしまったのですが、われわれはユルタと呼ばれる天幕で食事をする前に、もうひとつの砦アヤズ・カラに登ったのでした。

トプラク・カラからバスで10分くらいだったでしょうか。遺跡がみえてきます。

アヤというのは寒いという意味だそうですが、寒いどころか、登る途中の砂丘は40度の猛暑でした。

20人のツアー客のうち、8人ほどが脱落しました。

砂のなかでも植物があちこち花を咲かせています。

これはヒルラといって、薬になるそうです。

だんだん砦に近づいてきました。

後ろをふり返ると、下にユルタが見えます。このユルタのひとつで、われわれはのちほど昼食をとったわけです。

砦のあとは、大きな広場のようになっています。

下にもちいさな砦があります。

昔、アレクサンドロス大王がこのあたりに侵入してきたそうです。そのとき砦は未完成で、そのまま放置されたといいます。

アレクサンドロスというと歴史を感じますね。考えてみれば、中央アジアというのは、ギリシア・ローマとペルシア、インド、中国を結ぶ回廊のようなもので、東西からさまざまな人がやってくるのはとうぜんのことです。

なかでも、西からはアレクサンドロス、東からはチンギスハンの二大英雄がこの地を駆け抜けます。

はたしてアレクサンドロスが紀元前4世紀にはたして古代ホレズムまで侵攻したかどうかは疑問です。かれがカブールをへてサマルカンドにはいったのはたしかですが、ウルゲンチやヒヴァまできた形跡はありません。

アヤズ・カラが途中で放棄されたのは、ほかに理由があると思います。いちばん考えられるのはアム川(アムダリア、旧名オクサス川)の流れが変わったことですね。そのへんのことは、ぼくにはわかりません。

記念写真を撮ってもらいました。

暑さのため、ぼくはすっかりばてました。ほうほうのていで下りてくると、ユルタの隣にラクダを発見。

ユルタでの遅めの昼食後、2時間ほどかけて、バスでヒヴァの町に戻ってきました。

ホテルで少し休んでから、町にでます。

おばさんたちがつくっているのは、綿入れのクッションでしょうか。

西の門の楼閣に登ります。

ヒヴァの町は城壁に囲まれ、城内はイチャン・カラと呼ばれます。あちこちにモスクやメドレセ(神学校)ミナレット(塔)が立っています。明日はこのあたりを見学するわけです。

夕日が雲のあいだに沈んでいきます。

夕食は町のレストランで。焼きたての大きなナンがでてきました。

前回、書きそびれてしまったのですが、われわれはユルタと呼ばれる天幕で食事をする前に、もうひとつの砦アヤズ・カラに登ったのでした。

トプラク・カラからバスで10分くらいだったでしょうか。遺跡がみえてきます。

アヤというのは寒いという意味だそうですが、寒いどころか、登る途中の砂丘は40度の猛暑でした。

20人のツアー客のうち、8人ほどが脱落しました。

砂のなかでも植物があちこち花を咲かせています。

これはヒルラといって、薬になるそうです。

だんだん砦に近づいてきました。

後ろをふり返ると、下にユルタが見えます。このユルタのひとつで、われわれはのちほど昼食をとったわけです。

砦のあとは、大きな広場のようになっています。

下にもちいさな砦があります。

昔、アレクサンドロス大王がこのあたりに侵入してきたそうです。そのとき砦は未完成で、そのまま放置されたといいます。

アレクサンドロスというと歴史を感じますね。考えてみれば、中央アジアというのは、ギリシア・ローマとペルシア、インド、中国を結ぶ回廊のようなもので、東西からさまざまな人がやってくるのはとうぜんのことです。

なかでも、西からはアレクサンドロス、東からはチンギスハンの二大英雄がこの地を駆け抜けます。

はたしてアレクサンドロスが紀元前4世紀にはたして古代ホレズムまで侵攻したかどうかは疑問です。かれがカブールをへてサマルカンドにはいったのはたしかですが、ウルゲンチやヒヴァまできた形跡はありません。

アヤズ・カラが途中で放棄されたのは、ほかに理由があると思います。いちばん考えられるのはアム川(アムダリア、旧名オクサス川)の流れが変わったことですね。そのへんのことは、ぼくにはわかりません。

記念写真を撮ってもらいました。

暑さのため、ぼくはすっかりばてました。ほうほうのていで下りてくると、ユルタの隣にラクダを発見。

ユルタでの遅めの昼食後、2時間ほどかけて、バスでヒヴァの町に戻ってきました。

ホテルで少し休んでから、町にでます。

おばさんたちがつくっているのは、綿入れのクッションでしょうか。

西の門の楼閣に登ります。

ヒヴァの町は城壁に囲まれ、城内はイチャン・カラと呼ばれます。あちこちにモスクやメドレセ(神学校)ミナレット(塔)が立っています。明日はこのあたりを見学するわけです。

夕日が雲のあいだに沈んでいきます。

夕食は町のレストランで。焼きたての大きなナンがでてきました。