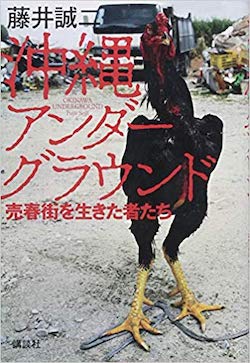

『沖縄アンダーグラウンド』(藤井誠二著)から教わったこと [本]

6カ月待ちで、先日、図書館でこの本を借りることができた。

本はできれば買うほうがいいのだが、年金生活者の小遣いはかぎられているし、本棚のスペースもない。

本は買ったほうがいいという理由ははっきりしている。図書館で借りた本は、どうしても斜め読みしてしまい、精読しないからだ。

買った本は積んどくになってしまう可能性も強いが、それでもいつか読むかもしれない。ぼくがいなくなれば処分されてしまうにしても、とりあえずはスタンバイの状態にある。

そんなわけで、この本もぱらぱらと目を通しただけで、返却の期限がきてしまった。

たいへんな力作であることだけは感じられた。戦後、沖縄の底辺に存在した売春街と、そこに生きた人たちを取材したルポである。

ルポルタージュのありがたさは、そこに行ったことのないぼくのような人間にも、現場の生々しさを伝えてくれることだ。

著者がはじめて沖縄の売春街にぶつかったのは、20年前、タクシーの運転手の案内で、宜野湾市の真栄原新町を訪れたときだという。そこは特飲街と呼ばれていて、ネオンサインのついたプレハブ小屋が立ち並び、公然と「ちょんの間」の商売がおこなわれていた。

しかし、いまは沖縄にこうした売春街は残っていない。2010年ごろから、警察の取り締まりが厳しくなり、地元住民による「浄化運動」がくり広げられたためだ。

だが、著者はその後も、終戦後に生まれた沖縄の売春街の痕跡をたどり、その歴史をたどる旅をつづける。もともと真栄原新町が米軍の普天間基地に付随する色街としてつくられたことも知った。

戦後の沖縄では「占領軍である米兵による住民に対する凶悪犯罪が沖縄各地で頻発し、まるで狩りを楽しむかのような女性への性暴力事件も絶えなかった」。そして、これを防ぐために、住民たちが人為的に「売春地域」をつくった面もあったという。

本土復帰を前にした1969年になっても、沖縄本島では主に南部から中部にかけて県内27カ所に特飲街があり、1万人以上の売春婦がはたらいていたとのこと。

女性たちが売春をはじめたのは借金や生活のためだ。

相手ははじめは米兵だったが、次第に日本人が多くなっていったという。

著者は宜野湾の真栄原新町や吉原だけではなく、那覇の辻と呼ばれる一帯も訪れ、戦前の遊郭の様子をもたどったりもしている。

懐かしかったのは、著者が1971年に公開された映画『モトシンカカランヌー』にふれ、その主人公アケミのその後をたどろうとした部分だ。あのころのことを思いだした。

親友が竹中労の大ファンで、その関係で、ぼくはこの映画の存在を知った。けっきょく見ることはなかったので、ぼくにとっても幻のドキュメンタリー映画である。

モトシンカカランヌーとは、元銭がかからないということ。つまり、アケミという17歳の売春女性の姿を追った作品である。彼女はコザ(現沖縄市)の照屋に住んでいた。

あのころぼくは新左翼の沖縄奪還論者ではなく、親友に倣って竹中労の『琉球共和国──汝、花を武器とせよ!』を絶賛していたことを思いだす。その親友もいまはこの世にいない。

本書によれば、『モトシンカカランヌー』の主人公アケミのその後の消息もわからないという。

それにしても、占領米軍が「レイプの軍隊」だったという記述には、やはり驚きを隠せない。

〈上陸時から米兵は沖縄の民間人に対して傍若無人にふるまい、凶悪犯罪、とりわけレイプ事件を頻発させた。……『沖縄・米兵による女性への性犯罪(1945年4月〜2008年10月』によれば、1945年12月10日から46年5月25日までの半年弱の期間だけでも、米海軍第9軍事警察大隊が沖縄女性に対するレイプならびにレイプ未遂で逮捕した米軍人・軍属は30人(件)にのぼるとされているが、それらの事例の加害者(容疑者)の大半は不明となっている。

レイプ犯罪として表沙汰になっていないケースを含めると、その実数は数十倍になると推測される。1972年の本土復帰までに「確認」されているだけでも米軍兵士によるレイプ犯罪は500件以上とされており、アメリカにおける刊行物の中ですら、被害者は1万人以上にのぼると書かれることもある。〉

レイプ事件を含む米兵による凶悪な犯罪は、ほとんど闇に葬られた。そして現在にいたっても、米兵による性犯罪はなくなっていない。

戦後、沖縄には特飲街が生まれた。最初にできたのはコザの八重島で、「ニュー・コザ」と呼ばれていた。

その街はダブル・スタンダードの上に成り立っていた、と著者はいう。

〈戦後のアメリカ施政下の沖縄では「売春」は、法的な建前としては禁止されていたが、「売買春」は半ば公然と行われ、それを専業とする街があちこちにできていく。「買春」する側は圧倒的に米兵や軍属であり、彼らが落とす莫大なドル、すなわち「売春経済」によって、少なからぬ人々が生計を立てるという構造ができ上がる。米軍側も沖縄側もダブルスタンダードに乗り続けてきたということになるだろう。〉

しかし、その街の実態は悲しかった。そのなかを女性たちは生き抜く。

沖縄で売春をしていた女性たちに、奄美出身者が多かったというのも驚きである。

いま沖縄では、かつての売春街は「浄化」され、ほとんど跡形しか残っていない。

「あとがき」で、著者はこう書いている。

〈売春街の歴史は、凄絶な地上戦に巻き込まれ甚大な犠牲を強いられた沖縄の、戦後の歩みと深く呼応し合っており、現在も日本国内の米軍基地の総面積の75パーセントが集中する沖縄の現実と不可分の関係にあるのだ。……米軍基地と無理矢理共存させられる側の「恐怖」は今も続いている。このことが、沖縄の外側にいる私たちにとって不可視のままであっていいはずがない。〉

真実は隠された部分、あえていえば「呪われた部分」にこそ、ひそんでいる。その扉を開けようと奮闘した著者に多くのことを教えられた。

沖縄を忘れてはならない。

ロバート・ゴードン『アメリカ経済──成長の終焉』 (まとめ、その2) [商品世界論ノート]

6 戦後の衣食住

本書では1870年から2014年までのアメリカ経済史の流れが、1870〜1940年、1940〜2014年の約70年で二分されている。

しかし、1870年から2014年までの経済発展をみるには、1940年で二分するよりも、(1)1870〜1920年、(2)1920〜1970年、(3)1970〜2014年と50年ごとに三分したほうがよいかもしれないということを著者も認めている。

それによると、(1)が始動期、(2)が加速期、(3)が減速期になる。

(2)の時期は、電気と内燃エンジンという19世紀末の発明(第2次産業革命)が、新たに実用化された商品を生みだし、それが普及した時期と重なる。とりわけ1940年代後半から1960年代にかけアメリカ経済は好調で、エアコン、高速道路、飛行機、テレビが人びとのライフスタイルに浸透していった。日本はおよそアメリカの20年遅れで、高度成長を経験したとみてよいだろう。

第2次産業革命のもたらした範囲は広く、およそ人間活動の全域におよぶ。すなわち、この時期に、食料、衣服、住宅、輸送、娯楽、通信、情報、健康、医療、労働環境の面で、人はこれまでにない多くの満足すべき成果を得たのである。

だが、年代区分はいずれ恣意的とならざるをえない。

本書第1部では、1870年から1940年までの生活水準の発展をみてきた。

この時期、都市部では、ほぼどの家庭にも電気、ガス、水道が普及した。いわば都市がネットワーク化されたのである。遅ればせながら農村部でもネットワーク化は進み、農業の生産性は大幅に上昇した。

全人口に占める都市人口の割合は、このかん25%から57%に上昇している。1人あたり実質GDPは、1870年は2770ドルだったが、1940年には約3倍の9950ドルになっている。だが、数字に表れる以上に、この70年は生活の質の変化がもたらされた時代だった、と著者はいう。そのことはこの時期の平均余命の伸びをみても明らかで、その分、近代化が進展したのである。

これに対し、1940年から2014年はどうか。1940年から1970年まではたしかに高成長がつづいた。さらに、1960年代末に第3次産業革命が発生した。すなわちIT革命である。IT革命は、その後、通信や娯楽の面に大変革をもたらすことになる。

だが、アメリカでは1970年からかえって成長が鈍化する分野が増えてくる。生活水準はむしろ伸び悩んでいる。1人あたりGDPの伸び率も低迷した。経済効果の面でみるかぎり、第3次産業革命は第2次産業革命ほどの成果をもたらしていない。その意味をどうとらえればいいのかが、後半の課題になるだろう。

本書はここから第2部(日本語版では第2巻)にはいる。引きつづき、それを追ってみる。

最初は、1940年から2015年までの衣服住、すなわち生活の基本要素についてである。

まず食品をみると、1940年のアメリカでは肉の摂取量が減り、食品の種類が多様化し、野菜やパスタ、シリアルの消費が増えている。

すでに1930年代からチェーンストアに代わって、スーパーマーケットが繁栄しつつある。戦争の時代は、砂糖や肉、果物、缶詰などが配給制になっていたが、配給制が解除されると、食卓は一気ににぎやかになる。

1940年から50年にかけ、平均収入に対する家庭内の食費の割合は25%程度、外食費の割合は7%にのぼっていた。食費の割合が大きいのは、この時期、実質所得が落ちこんでいたためだ。だがその後、収入が増えてくると、食費の割合は徐々に減りはじめ、2000年には家庭内の食事がほぼ8%、外食の割合はほぼ5%になる。1960年から80年にかけては、家庭内の食事から外食へという流れが強くなった。

肉類の1人あたり摂取量は一時減ったが、2010年の摂取量は1870年と変わらない。戦後の特徴は牛肉が多少減り、鶏肉の需要が増えたことだという。油脂類ではラードがほぼ姿を消し、サラダ油やコーン油、オリーブ油の需要が増えた。マーガリンの売り上げも伸びている。果物と野菜がますます重要になるとともに、戦後は冷凍食品の消費が急増した。

1930年から60年にかけて、食品を買うのはスーパーマーケットが中心となった。消費者はひとつの店で、さまざまな食品を買い、その代金をレジでまとめて支払う。バーコードによる値段の読み取りができるようになるのは1980年代からである。それまでは会計係が商品に付けられた値札をみて、レジに値段を打ちこまなければならなかった。

食品の種類は1980年代から2015年にかけて増え、選択肢が多様化した。著者によれば、平均的なスーパーの在庫は1950年に2200品目だったが、1985年には1万7500品目に増えたという。しかし、スーパーが大きくなりすぎて、かえって買い物がたいへんになると、便利なコンビニがはやるようになる。

スーパーマーケット業界は、1990年以降は、より高級志向の食料品小売チェーンとより低価格の大型量販店にはさまれて苦戦している。

戦後は多くのファストフード店が生まれた。これは家計に余裕がでたことと、女性の労働参加が進んだことが関係している。

現在のファストフード店は、まるで組み立てラインができているように工場さながらの効率のよさを実現している。

アメリカでは、1945年から1975年にかけ、所得格差が縮小した。その後、この「大圧縮」の時代は逆転し、いまでは上位層、中間層、下級層のあいだで格差が広がっている。3つの層では、食べるものにも「天地の差」があるという。

アメリカ人の1日あたり摂取総カロリーは、1970年以降20%以上増大した。原因は揚げ物類にあり、その大半はファストフード店でとられている。貧困層のあいだでは肥満が社会的問題になりつつある。「貧困家庭の子どもは暇をもてあまし、テレビの前に座って脂肪量とコレステロール値を高める安価なファストフードを食べている」

肥満を助長するのが、ビデオゲームだ。肥満が糖尿病や心臓病を引き起こし、今後、平均余命が短くなることを著者は懸念している。

次に衣を取りあげよう。

1940年から2010年にかけ、消費に占める衣料品の割合は大きく減少し、10%から3%へと低下した。「他の消費財やサービスに比べ、衣服は長期にわたって一貫して安くなった」という。

とりわけ1980年以降は、輸入品が国産品に取って代わった。その結果、消費に占める衣服の割合が低くなり、消費の対象が衣服以外に向かうことになった。

素材面でいえば、1940年以降はこれまでの綿やウール、絹に加えて、化学繊維が大きな割合を占めるようになる。化学繊維の品質は次第に向上した。衣服の嗜好も変わった。堅苦しいものより、カジュアルウェアやスポーツウェアが好まれるようになった。

衣料品はアジアからの輸入品が主流になったため、アメリカではアパレル産業の雇用が大きく失われた。いったんあけられたパンドラの箱は、もはや元に戻せない、と著者も感じている。

最後に住宅について。

アメリカの都市化率は1940年の56.5%から1970年の73.4%に上昇する。それにともない、現代的設備の整った住宅が普及した。1950年にはアメリカ全土に電力網が広がり、屋内の水洗トイレやバス、シャワーも行き渡る。1970年から2010年にかけては空調設備が普及した。

戦後は世帯数に対する住宅着工件数は長期にわたって低下しつづけている。それは建築費が上昇したことと、人口増加率が徐々に低下していることと関係している。アメリカの住宅は戦後、規模も大きくなり、部屋数も増え、設備も充実した。さらにいえば、伝統的なリビングルームや正式なダイニングルームを小さくして、ファミリールームを広げる傾向が強まったという。

設備面でいうと、1940年の段階で、冷蔵庫はまだ44%、洗濯機は40%の普及率にとどまっていたが、1970年にはほぼ100%を達成。1952年にオーブンやレンジをもつ家庭はまだ24%だったが、1990年には99%となった。1980年に8%にすぎなかった電子レンジはあっという間に普及し、2010年には96%に達した。食洗機は2010年時点で60%の家庭が所有するようになった。

冷蔵庫は急速に進化した。大きさはほぼ2倍になり、食品の保存機能が高まり、安定した冷凍機能をもつようになった。消費電力も大幅に減る。修理の必要はほとんどなくなった。進化したのは洗濯機も同じだった。容量が大きくなり、全自動化が進んだ。

戦後の特徴はエアコンが普及したことである。エアコンのエネルギー効率は急速に改善された。重量も軽くなり、設置が容易になり、コストも安くなったことから、急速に家庭にとりいれられた。工場でもエアコンは仕事の効率を高めた。そのため、企業が工場を北部から南部に移すことも可能になった。

電子レンジは1965年に初めて商品化されたが、その後、計量化と小型化が進み、電子制御機能も加わり、値段も安くなった。そのため、一斉に普及する。しかし、いずれの家電も、1990年以降、品質の向上はほぼ頭打ちとなった、と著者はいう。

戦後の住宅で目立つのは、郊外化とスプロール化である。自動車の普及にともない、郊外では大規模土地開発が進むいっぽう、都市の中心にはスラムが形成された。郊外には巨大なショッピングモールもつくられていく。

ヨーロッパでは、都市のスプロール化は生じていない。それについて、著者はヨーロッパの土地利用規制を指摘する。それが都市中心部を保護し、郊外のスプロール化を防いでいる。とはいえ、この土地利用規制が、「経済全体の生産性や一人あたり実質生産性の低下という大きなコストになっている」面もいなめないという。

アメリカで深刻な問題となっているのは、旧式の工場をかかえるラストベルト地域が衰退したことである。北部の工業地帯から多くの人口が南部や南西部に移動していった。シカゴやフィラデルフィアの一部、クリーヴランドやデトロイト、セントルイスの中心街はゴーストタウン化している。黒人差別がスラム化を促進している面もある。「貧困層の多くは都市のスラムと食の砂漠から抜け出せないままでいる」。地域格差が教育格差を助長していることも大きな問題だ、と著者は指摘する。

7 自動車、飛行機、テレビの時代

20世紀がアメリカの世紀になったのはなぜか。そして、それはどこに向かおうとしているのか。これが本書の問題意識である。アメリカを追ってきた日本にとってもけっして無縁のテーマとはいえない。

現代が自動車と飛行機の時代であることはいうまでもない。

20世紀に乗用車やトラック、バス、航空機、トラクターなどが実用化されたのは、1879年に発明された内燃エンジンのおかげである。アメリカでは1929年に自動車の世帯保有率がすでに90%に達していた。スーパーマーケットが登場するのも、自動車の利用が日常化したからである。これにたいし、日本でモータリゼーションが本格化するのは1960年代にはいってからだ。

1958年から72年にかけては、全米に多車線の高速道路網が張りめぐらされる。航空技術も発達し、ジェット機が各地を結ぶようになった。

戦後、アメリカではほとんどの都市で路面電車が廃止され、都市交通の中心はバスと車になった。各家庭では1950年代から60年代にかけ、2台の乗用車をもつのがふつうになる。だが、1970年以降はその伸びも収まり、自動車社会への大転換は終了する。

自動車による1人あたり走行距離が鉄道を追い抜くのは1920年、飛行機が鉄道を追い抜くのは1956年である。鉄道の1人あたり旅客輸送距離は、1950年の360キロメートルから2012年の51キロメートルへと落ちこんでいる。

乗用車とトラックの販売台数は、1929年に530万台、1941年に470万台、1950年に790万台、1955年に910万台に達した。自動車のモデルも増え、品質も向上していく。キャデラックやリンカーンが大企業の重役の車だとすれば、シボレーは新興の労働者階級の車だった。

1950年から2010年にかけ、自動車の価格は相対的に上昇したが、その品質も大幅に向上している。安全装置や汚染防止装置も備わった。燃費も改善され、車は安全性が増し、より信頼に値するものとなった。政府がインフラに投資したことも手伝って、自動車による死亡率も減っていく。メンテナンスや故障修理の頻度や費用も減った。

アメリカの自動車業界における重要な変化は、1970年代半ばから輸入車が増加したことである。その割合は1987年に42%というピークに達した。輸入車が増えた原因は、1973年と79年のオイルショックで、ガソリン価格が上昇したことである。なかでも日本車はデトロイトで製造される車にくらべ、小型で燃費がよく、品質もすぐれていた。

州間高速道路の建設を決めたのは1950年代のアイゼンハワー政権である。この法律では費用の90%を連邦政府が、残りの10%を州政府が負担することになった。またガソリン税の税収も道路建設に組み入れられた。

高速道路の建設はさまざまな経済効果をもたらした。最大の効果は輸送コストが削減されたことである。また人と物の移動がより活発になった。観光業界にもたらした影響も大きい。だが、そうしたメリットも1970年代以降は徐々に失われつつある、と著者はいう。

いっぽう、1940年当時、航空業界はまだ黎明期にある。ジェット機が就航したのは1958年。それ以降、電子制御システムが導入され、燃費がけたはずれによくなり、機内エンターテインメントが導入された。だが、そのことを除いて、航空機のスピードや快適さ自体にさほど改善はみられない。

ジェット機は画期的だった。1936年に、飛行機は途中3回給油しながら、西海岸から東海岸まで15時間でアメリカ大陸を横断したものだ。いまでは、ロサンゼルス・ニューヨーク間は5.6時間で結ばれている。

航空機がすっかりジェット機に入れ替わったのは1960年代末である。それにより飛行時間は短縮された。しかし、それ以降、空の旅はけっして快適になっていない、と著者はいう。乗客は保安検査場に並ばされ、窮屈な座席に押し込められている。

飛行機が大衆化し、だれでも乗れるようになったのは事実である。その安全性も向上した。製造上の欠陥、航空管制、機体整備も改善され、いまや空の旅はより安全になった。

意外なことに距離あたりの航空運賃が相対的に下落したのは、60年代末のジェット機導入以前だ。それ以降、運賃は穏やかにしか下落せず、1980年以降は下落していないという。

速度と快適さの点でみると、ジェット機での旅は1960年代以降、特段の変化はない。変化といえば1970年代末から規制緩和が進んだことである。航空会社はどの路線にも自由に参入できるようになった。すると、大きな航空会社が小さな会社を合併し、大会社どうしの競争が激しくなり、運賃体系はより複雑になった。だが、運賃そのものはけっして安くならなかった。

その代わり、各社はマイレージ・サービスを導入するようになった。複雑な料金体系は、かえって格差を生み、空の旅の質を低下させている。「かつて乗客は、航空券の代金を支払いさえすればよかったが、今や各社とも乗客に追加料金を支払わせ、少しでも収益を増やそうとしのぎを削っている」と、著者はいう。

次はテレビと電話の話だ。

「1940年以後の情報と娯楽の世界にはテレビが君臨した」と、著者は書いている。商業放送がはじまったのは、第2次世界大戦後(ちなみに日本でのテレビ放送開始は1953年)。テレビはまたたくまにリビングにはいりこみ、それによりアメリカ人の生活は家庭中心になっていったという。

テレビの前段階にはラジオがあった。だが、テレビが家庭に浸透したあとも、ラジオはテレビの隙間で生き残った。それは映画も同じだ。映画はけっしてなくならなかった。いまではテレビやパソコン、スマホでも映画がみられるようになった。

テレビ自体も進化する。1970年代半ばにはカラーテレビの時代になり、大型化し、ビデオやDVDと一体化し、さらにデジタル時代がはじまる。

電話はまず長距離通話料金が大幅値下げとなるところからはじまり、1980年代に携帯電話が登場して持ち歩けるものになり、いまではスマートフォンを使えば通話だけではなく、ウェブ検索やメールの受信、音楽や映画の鑑賞もできるようになった。スマホやソーシャルメディアにより、1970年以降、通信分野の進化はむしろ加速している。

テレビの開発には1870年以来の前史があるが、テレビの商業放送開始は戦後になってからで、戦時中はもっぱらラジオが世界の動きを伝える大きな役割をはたしていた。そのころは映画産業も活況を呈し、「アメリカ人の娯楽費の23%が映画に費やされていた」ほどだという。

テレビが普及するのは1950年以降だが、アメリカではテレビのある世帯は1950年で全世帯の9%にすぎなかった。しかし、わずか5年後には64.5%に達し、1960年には90%以上の世帯に普及した。もちろん、それはテレビ放送の視聴可能エリアが広がり、番組が増えたからでもある(日本はこれを追いかけている)。

全世帯に普及する前は、アメリカでも人びとは公共の場や食堂、あるいは近所の家でテレビを見ていた。子どもにせがまれてテレビを買う家庭も多かった。購入理由でもっとも多かったのは、スポーツ観戦である。その後、ドタバタ喜劇もおおはやりとなり、人びとをなごませようになった。2005年にアメリカではテレビの1日あたり平均視聴時間は8時間に達しているという。

テレビは世論を左右する力をもつようになった。それが典型的にあらわれたのが、1960年のニクソンとケネディの大統領選テレビ討論だった。このとき、ケネディは視聴者に圧倒的な好印象を与えた。公民権運動にテレビがはたした影響も大きかったといわれる。

テレビの影響で、戦後、映画の観客動員数は激減した。そのため映画はあの手、この手を使って、観客を引きつけようとした。1990年代半ばには巨大シネマコンプレックスが誕生するが、観客数自体はけっして増えていない。それでも映画は生き残った。映画の大画面はテレビにはない迫力や醍醐味、洞窟の快楽めいたものを味わわせてくれるからだ。さらに収入面で映画が生き残ったのは、映画館での上映のあと、テレビでも放映され、あるいはDVDやNetflixなどでも見られるようになったことも大きいという。

ラジオもテレビの隙間をぬって生き残った。ラジオを聞くことはきわめて個人的な行為となり、そこからは、それまでとはちがう楽しみや憩いが生まれた。

音楽の世界も激変する。終戦から30年はまだレコードプレーヤーの時代だった。レコードは78回転から33回転のLPへと進化し、さらにシングル盤も登場した。磁気テープレコーダーは録音可能時間が長く、しかも編集が可能で、プロのあいだで広くもちいられていた。60年代に登場したカセットテープは、テープレコーダーとの組み合わせで、音楽の幅を広げ、通勤の車のなかでも、好きなアルバムを聴くことができるようになった。ウォークマンが出現すると、どこにでも音楽を連れていけるようになった。

画期的なのはコンパクトディスク、つまりCDの発明だった。1978年から88年にかけレコードの売り上げは80%減少する。CDにとって代わられたのだ。しかし、21世紀にはいると、そのCDもiPodとデジタル音楽のダウンロードによって売り上げを激減させることになる。

携帯できることが重視されたのは音楽の世界だけではない。電話も同じだった。交換手なしに直接ダイヤルで電話が通じるようになったのは1943年以降である。1951年にはニューヨーク−カリフォルニア間で、ダイヤル電話がつながるようになった。電話が自動化できたのは、1948年にトランジスタが発明されたためだという。「自動化によって効率性が向上し、オペレーターを使う必要性が減ったおかげで、電話が素早くつながって利便性が上がり、通話料も安くなった」

セル方式の移動電話が登場するのは1970年代になってからである。最初は自動車電話で、レンガのように大きかった。携帯電話が普及するのは1990年代末になってからだ。2000年以降、携帯電話は通信手段として固定電話を抜くようになる。さらにスマホの登場は、人びとのライフスタイルを大きく変えようとしている。いまでは固定電話をやめる家庭も増えているという。

1960年代からはニュース、とりわけ速報で映像を伝えるテレビニュースが大きな威力をもつようになった。新聞購読数は戦後に頂点を迎えたあと、緩やかに減少しはじめる。しかし、記事に分析を織り交ぜるなどして、独自の工夫もこらし、生き残りをはかった。

1990年代末になると、インターネット配信があらわれ、テレビと新聞の競争相手となった。スマホやタブレットをもつ人の大多数は端末でニュースを読むようになった。ブログやチャットも、人びとの関心を引きつける情報源となった。

娯楽と通信が進歩するスピードは鈍化していない。「デジタルメディアへ向かう流れは1990年代に生まれ、過去15年に加速した」。

2001年に登場したiPodは、コンピュータにダウンロードして音楽を再生できる装置だった。アナログAV機器からデジタルAV機器への移行は段階的に進んだ。YouTubeやNetflixのような映像ストリーミングサービスも登場した。Kindleをはじめとする電子書籍は、デジタル書籍へと向かう流れを生みだした。スマホが1台あれば、単に電話をするだけではなく、音楽を聴いたり、ニュースを見たり、メールを送ったり、情報を検索したりすることもできるようになった。スマホのアプリは爆発的に増え、ゲーム会社やソーシャルネットワーク会社に大きな成功をもたらしている。

こんな時代がくるとは、マルクスもケインズも予想していなかっただろう。

8 コンピュータ社会の到来と生活環境

1960年以降、コンピュータの性能は猛烈な勢いで向上したが、コンピュータは経済成長にさほど寄与しているわけではない、と著者は論じる。

コンピュータははたして何をもたらしたのだろう。ひとつは単調な定型作業の省力化である。電子タイプライター、銀行のATM、スーパーなどのバーコードスキャナーなどが初期の成果だった。

1980年代以降はパソコンが身近なものになった。ワープロや表計算ソフトは画期的だった。ゲームソフトも人気を博した。電子メールは便利な通信手段となった。電子商取引やウェブ検索、音楽や映像の鑑賞も手軽にできる。ニュースもパソコンでみられるようになる。フェイスタイムなどでの無料通信も可能になった。それは驚くべき進化のように思えた。

1970年代前半までは、まだスーパーコンピュータの時代だったが、いまではノートパソコンがかつてのスーパーコンピュータの能力をはるかに凌駕している。半導体の集積密度が2年ごとに倍増するというムーアの法則(予想)は、これまでほぼ実現されてきた。モニターやマウス、計算能力、パソコンの操作方法も急速に改善された。だが、2006年以降は、パソコンの進化も頭打ちになっている。

電子計算機が構想されたのは1940年代である。最初は軍事目的だった。だが、それはあまりに巨大で、莫大な電力を要した。戦後、アメリカン航空は増えつづける旅客の事務処理をする必要から、新たなシステムを開発した。生命保険会社も顧客データを管理するため、1950年代に初の商用コンピュータを導入する。銀行も小切手処理のためにマシーンを開発し、クレジットカード、ATMの導入へと進んだ。バーコードは1970年代半ばまでに利用できるようになっていたが、実際にこれがスーパーマーケットで活用されるのは1980年代になってからである

ゼロックスは1959年にコピー機を開発し、1960年代から70年代にかけ、屈指の人気企業となった。タイプライターはふつうの家で使われていたが、1964年にIBMが最初に電子タイプライターを開発する。それからワープロ専用のミニコンピュータへと突きすすんでいった。

パソコン革命がはじまる。1975年にビル・ゲイツらはマイクロソフト社を設立する。スティーブ・ウォズニアックは友人のスティーブ・ジョブズと協力してアップル・コンピュータを生み出した。1990年代からはインターネットによって、ハードウェアとソフトウェアがつながり、電子メール通信がはじまり、さらに数年後には一般向けのウェブブラウザが登場する。

インターネットを開発したのは、もともと国防総省だった。だがインターネット革命をおこしたのは、1995年に発売されたウインドウズ95である。とはいえ、このころのインターネットはワープロと電子メール以外、ほとんど使い物にならなかった。

しかし、それ以降、インターネットは急速に普及する。人びとはパソコンを通じて、航空券やホテル、レストランを予約し、音楽を聴き、映像をみ、情報や知識を得、友達と交流できるようになった。ソーシャルネットワーキングも広がった。

インターネットは流通業界に革命をもたらし、消費者に計り知れない恩恵を与えた。1994年に創業したAmazonは当初、書籍を販売していたが、いまではアメリカだけで2億3200万の商品を扱っているという。アマゾン革命のおかげで、大勢の顧客は幅広い選択肢を手に入れた。だが、そのおかげで多くの書店が閉店し、ショッピングモールの衰退をもたらすという現象も招いている。

コンピュータとインターネットが圧倒的な恩恵をもたらしたのはたしかだ。そのいっぽうで、ネットいじめ、プライバシー侵害、オンラインゲームへの依存、子どもの集中力や読み書き能力の低下などの弊害をもたらしていることもまちがいない。商品には利便性と裏腹の弊害や危険性、環境破壊などを伴うことも忘れてはならない。

次に保健と医療の発展をみておこう。

まず平均余命に関して。1870年から1940年にかけては乳幼児の死亡率が低下したが、これにたいし、1940年から2010年にかけては高齢者の死亡率が低下したのが特徴だ。平均余命の延びるペースは、とうぜんながら落ちてきた。

医療の重点は、感染症の撲滅から慢性疾患の治療へと移った。健康状態の改善ペースは緩慢になるいっぽう、医療費負担は増え、アメリカではとりわけ医療制度によってもたらされる格差が問題になっている。

平均余命は1950年まで急速に延び、その後は緩慢になっている。20世紀の最大の死因は心臓病だったが、1960年代以降は死因に占める心臓病の割合は減り、その代わりがんが増えている。ほかに多いのは呼吸器疾患と脳血管疾患、そして最近はアルツハイマー病である。

フレミングによってペニシリンが発見されたのは1928年だが、これが量産され、手軽に買えるようになったのは戦後になってからである。ほかの抗生物質も次々と現れ、量産によって値段も安くなった。結核はほぼ撲滅されるにいたった。

戦時下の研究から、蘇生法や輸血技術、人工関節などの医療技術が生まれた。ポリオワクチンも開発された。

心臓移植手術は1960年代後半にはじめて行われたものの、生存率は低かった。いまでも、まれにしか実施されない。それよりも心臓病のリスク要因となる高血圧やコレステロールの管理と治療が進む。さらにペースメーカーの埋め込みや心臓カテーテル法、冠動脈バイパス手術が広く用いられるようになっている。

20世紀にがんは増加の一途をたどったが、その対策は外科手術と放射線治療が中心で、戦後になって化学療法が加わった。1970年代にはCTスキャンによるがんの早期発見も可能になった。しかし、70年代以降、がん治療の技術そのものはさほど進歩していない。

1980年代にはエイズの蔓延が問題になった。アメリカでは1995年に50万人以上がエイズに感染し、30万人が死亡している。だが、抗レトロウイルス療法が開発されるとともに、エイズの進行を抑えることが可能になった。

1960年以降、たばこは健康に害をもたらすという意識が高まった。幅広い啓蒙活動も功を奏して、その後、たばこの消費量は減少の一途をたどる。とはいえ、アメリカではいまでも成人の喫煙率は18%近くで、高止まりしている。

最近はメンタルヘルスの面の取り組みも進んだ。大気汚染にたいする意識も高まっている。

死因に占める割合としては、事故と暴力も見逃せない。自動車事故を除く事故による死亡率は、1940年には10万人あたり48人(自動車事故を含むと70人)という割合だったが、1990年には10万人あたり19人(同35人)に減った。しかし、2000年以降は逆に増えはじめ、2011年には30人(同40人)になっている。

これはアメリカでは、殺人をはじめとする重大犯罪の件数が減っていないことを意味している。そのいっぽう、1970年代から、レイプやドメスティックバイオレンスなど女性や子どもにたいする暴力が強く非難されるようになったこともまちがいない。

医療の専門化は戦後の特徴である。医薬品も医師の処方によるものが増えた。医療分野ではCTやMRIなどの画像診断システムが開発された。ゲノム技術は急速に進んでいる。再生療法のひとつとして幹細胞研究も進められている。だが、それらはまだ本格的な臨床段階にいたっていない。

戦後、病院は急速な発展を遂げた。各地に病院が建設され、医師や設備も増強され、多くの患者が病院を訪れるようになった。だが、それとともに医療費も増大した。その効率性が見直されることはあまりなかった。地域住民の啓発や予防などの活動もあまりおこなわれなかった。「1970年代から1980年代にかけて、病院の姿勢は営利志向に傾いていった」と、著者はいう。

現在の問題は慢性疾患をもつ高齢者が増大していることである。いまの70歳は検査や管理を受けつづけ、アルツハイマー病にかかる可能性と向き合っている。高齢者は入退院をくり返しながら余生をやりすごしているのが現実だという。

1960年代には経口避妊薬が一般でも使用できるようになった。これにより女性は出産の時期と頻度を選ぶことができるようになり、女性の労働参加率が高まった、と著者はいう。

たいていの先進国は国民皆医療保険を採用しているのに、アメリカはこれを採用していない。医療保険に加入している人の割合は2010年時点で84%だが、アメリカの医療費はイタリアやイギリスの2倍以上、日本の1.8倍になっている。高コストと非効率が問題だ。

「他の先進国では、医療保険は雇用主の提供するものでなく、市民の権利のひとつととらえられ、国民皆保険の方向へ向かっていたが、アメリカはその流れに逆行していた」と、著者は指摘する。

最後に1940年以降の職場と家庭の労働環境の変化をみておこう。アメリカはすでに農村社会から都市社会への移行を完了していた。

1940年段階で、工場の作業環境はかなり改善されている。職種としては事務職と販売職が増えていた。労働時間も週40時間となっている。家庭の労働環境も改善され、電気、水道、ガスが普及し、ほぼ半数近い家庭が電気冷蔵庫や洗濯機をもつようになっていた。

ベビーブームのあいだ、女性は子育てに忙しかったが、1960年ごろから労働に続々と参入するようになる。

製造業の就業者は1953年に労働力人口の30%に達したあと、1980年代にはいると急激に低下する。機械が労働に取って代わり、輸入品が押し寄せるようになったためである。2015年には製造業就業者の割合は労働力人口の10%まで低下している。安定した雇用が失われたことで、ブルーカラーの生活は苦しくなった。

労働環境が改善されたことで、若年層は高校に行くのがふつうになった。1970年には高卒率は70%に達した。だが、それ以降は頭打ちになっている。貧困家庭出身者のなかには、高校を卒業できず、最低賃金レベルの単純労働を余儀なくされる者も多い。

大学卒業者の割合は増えたが、その40%が大卒向けの仕事をみつけられないでいる。授業料が高騰するいっぽう、卒業してからも学資ローンに苦しむ若者も少なくない。

1940年以降、高齢者の生活も一変した。年金制度により、年金の支給開始年齢になれば退職することも可能になった。とはいえ、いまでは「退職後の人生が長くなり、将来の社会保障費の財源をどう確保するかという頭の痛い問題が持ち上がっている」。

1953年には農業労働者の割合が10%を切った。農作業を農業機械が代替するにつれて、農業就業者の割合はさらに減り、2000年以降はほぼ2%の水準となっている。

労働者の雇用は、農業やブルーカラーからホワイトカラー中心に移行した。20世紀後半には中産階級の割合が大きくなった。製造業が衰退するものの、サービス業が成長したのだ。そうしたなかで製造業や鉱業でも安全性が向上する。空調設備の普及は労働環境を改善し、生産性を増大させた。

1950年代から60年代にかけては実質賃金が大幅に上昇し、賃金格差が圧縮され、経済成長が黄金期を迎えた。しかし、1975年以降は、成長の鈍化とともに、所得格差が拡大し、所得階層の下半分が中産階級から脱落しはじめている。

戦後の労働市場の変化で重要なのは女性の参入である。戦後当初は出生率が高かったため、女性は家事や子育てに忙しかった。しかし、女性が仕事を得ようとすると、当初はとてつもない女性差別の壁にぶつかった。

女性による本格的な労働市場参入がはじまるのは、1960年代半ばからである。1964年に44.5%に達した女性の労働参加率は1999年に76.8%となり、その後は緩やかに低下し、2014年には73.9%となっている。

1970年代から80年代にかけ、女性の学歴も高くなった。女性はまもなくホワイトカラーの専門職、医師、弁護士、管理職のポストへの道をも歩み始める。1970年代以降は、男女同一賃金に向けて、かなりの前進がみられるようになった。それでもいまでも賃金格差は残っている。

25歳−29歳でみる大卒者の割合は1940年には5%だったが、1966年には10%、1990年には20%、2013年には32%に上昇した。大卒者の数が増えるなかで、女性の比率が上昇し、1978年には50%を超えた。

しかし、いまでは卒業してから学生ローンの返済に苦しむ若者も増えている。大学を卒業しても、タクシー運転手やスターバックスのバリスタなどの単純労働にしかつけない人も増えている。それでも、大卒者は労働市場で有利な位置にあり、失業することも少ない。しかし、過去17年をみると学位をもたない大卒者の実質所得水準はむしろ下がっている。

全人口に占める退職年齢層の割合は、1940年の7.1%から2010年の13.1%へと確実に増えている。1935年にはニューディール政策で社会保障制度が導入され、失業保険や年金が保障されるようになった。アメリカでは1959年に高齢者の貧困率は35%だったが、2003年には10%に減っている。だが、今後はふたたび貧困率が増大していくのではないか、と著者は懸念している。

年金の黄金時代は1970年代だった。余命が延び、退職者の所得が増えたことから、高齢者向けのあらたな産業やコミュニティも生まれた。しかし、現在は老齢人口が増え続けるなか、退職後の生活の持続可能性にたいする懸念が高まっている。中産階級労働者の49%が退職後に貧困線以下、もしくは貧困線以下で生活するようになるという最近のデータもでている。預金口座にわずかな資金しか残っていない多くの労働者は、65歳を過ぎても働きつづけなければならない状況にある。

本書では1870年から2014年までのアメリカ経済史の流れが、1870〜1940年、1940〜2014年の約70年で二分されている。

しかし、1870年から2014年までの経済発展をみるには、1940年で二分するよりも、(1)1870〜1920年、(2)1920〜1970年、(3)1970〜2014年と50年ごとに三分したほうがよいかもしれないということを著者も認めている。

それによると、(1)が始動期、(2)が加速期、(3)が減速期になる。

(2)の時期は、電気と内燃エンジンという19世紀末の発明(第2次産業革命)が、新たに実用化された商品を生みだし、それが普及した時期と重なる。とりわけ1940年代後半から1960年代にかけアメリカ経済は好調で、エアコン、高速道路、飛行機、テレビが人びとのライフスタイルに浸透していった。日本はおよそアメリカの20年遅れで、高度成長を経験したとみてよいだろう。

第2次産業革命のもたらした範囲は広く、およそ人間活動の全域におよぶ。すなわち、この時期に、食料、衣服、住宅、輸送、娯楽、通信、情報、健康、医療、労働環境の面で、人はこれまでにない多くの満足すべき成果を得たのである。

だが、年代区分はいずれ恣意的とならざるをえない。

本書第1部では、1870年から1940年までの生活水準の発展をみてきた。

この時期、都市部では、ほぼどの家庭にも電気、ガス、水道が普及した。いわば都市がネットワーク化されたのである。遅ればせながら農村部でもネットワーク化は進み、農業の生産性は大幅に上昇した。

全人口に占める都市人口の割合は、このかん25%から57%に上昇している。1人あたり実質GDPは、1870年は2770ドルだったが、1940年には約3倍の9950ドルになっている。だが、数字に表れる以上に、この70年は生活の質の変化がもたらされた時代だった、と著者はいう。そのことはこの時期の平均余命の伸びをみても明らかで、その分、近代化が進展したのである。

これに対し、1940年から2014年はどうか。1940年から1970年まではたしかに高成長がつづいた。さらに、1960年代末に第3次産業革命が発生した。すなわちIT革命である。IT革命は、その後、通信や娯楽の面に大変革をもたらすことになる。

だが、アメリカでは1970年からかえって成長が鈍化する分野が増えてくる。生活水準はむしろ伸び悩んでいる。1人あたりGDPの伸び率も低迷した。経済効果の面でみるかぎり、第3次産業革命は第2次産業革命ほどの成果をもたらしていない。その意味をどうとらえればいいのかが、後半の課題になるだろう。

本書はここから第2部(日本語版では第2巻)にはいる。引きつづき、それを追ってみる。

最初は、1940年から2015年までの衣服住、すなわち生活の基本要素についてである。

まず食品をみると、1940年のアメリカでは肉の摂取量が減り、食品の種類が多様化し、野菜やパスタ、シリアルの消費が増えている。

すでに1930年代からチェーンストアに代わって、スーパーマーケットが繁栄しつつある。戦争の時代は、砂糖や肉、果物、缶詰などが配給制になっていたが、配給制が解除されると、食卓は一気ににぎやかになる。

1940年から50年にかけ、平均収入に対する家庭内の食費の割合は25%程度、外食費の割合は7%にのぼっていた。食費の割合が大きいのは、この時期、実質所得が落ちこんでいたためだ。だがその後、収入が増えてくると、食費の割合は徐々に減りはじめ、2000年には家庭内の食事がほぼ8%、外食の割合はほぼ5%になる。1960年から80年にかけては、家庭内の食事から外食へという流れが強くなった。

肉類の1人あたり摂取量は一時減ったが、2010年の摂取量は1870年と変わらない。戦後の特徴は牛肉が多少減り、鶏肉の需要が増えたことだという。油脂類ではラードがほぼ姿を消し、サラダ油やコーン油、オリーブ油の需要が増えた。マーガリンの売り上げも伸びている。果物と野菜がますます重要になるとともに、戦後は冷凍食品の消費が急増した。

1930年から60年にかけて、食品を買うのはスーパーマーケットが中心となった。消費者はひとつの店で、さまざまな食品を買い、その代金をレジでまとめて支払う。バーコードによる値段の読み取りができるようになるのは1980年代からである。それまでは会計係が商品に付けられた値札をみて、レジに値段を打ちこまなければならなかった。

食品の種類は1980年代から2015年にかけて増え、選択肢が多様化した。著者によれば、平均的なスーパーの在庫は1950年に2200品目だったが、1985年には1万7500品目に増えたという。しかし、スーパーが大きくなりすぎて、かえって買い物がたいへんになると、便利なコンビニがはやるようになる。

スーパーマーケット業界は、1990年以降は、より高級志向の食料品小売チェーンとより低価格の大型量販店にはさまれて苦戦している。

戦後は多くのファストフード店が生まれた。これは家計に余裕がでたことと、女性の労働参加が進んだことが関係している。

現在のファストフード店は、まるで組み立てラインができているように工場さながらの効率のよさを実現している。

アメリカでは、1945年から1975年にかけ、所得格差が縮小した。その後、この「大圧縮」の時代は逆転し、いまでは上位層、中間層、下級層のあいだで格差が広がっている。3つの層では、食べるものにも「天地の差」があるという。

アメリカ人の1日あたり摂取総カロリーは、1970年以降20%以上増大した。原因は揚げ物類にあり、その大半はファストフード店でとられている。貧困層のあいだでは肥満が社会的問題になりつつある。「貧困家庭の子どもは暇をもてあまし、テレビの前に座って脂肪量とコレステロール値を高める安価なファストフードを食べている」

肥満を助長するのが、ビデオゲームだ。肥満が糖尿病や心臓病を引き起こし、今後、平均余命が短くなることを著者は懸念している。

次に衣を取りあげよう。

1940年から2010年にかけ、消費に占める衣料品の割合は大きく減少し、10%から3%へと低下した。「他の消費財やサービスに比べ、衣服は長期にわたって一貫して安くなった」という。

とりわけ1980年以降は、輸入品が国産品に取って代わった。その結果、消費に占める衣服の割合が低くなり、消費の対象が衣服以外に向かうことになった。

素材面でいえば、1940年以降はこれまでの綿やウール、絹に加えて、化学繊維が大きな割合を占めるようになる。化学繊維の品質は次第に向上した。衣服の嗜好も変わった。堅苦しいものより、カジュアルウェアやスポーツウェアが好まれるようになった。

衣料品はアジアからの輸入品が主流になったため、アメリカではアパレル産業の雇用が大きく失われた。いったんあけられたパンドラの箱は、もはや元に戻せない、と著者も感じている。

最後に住宅について。

アメリカの都市化率は1940年の56.5%から1970年の73.4%に上昇する。それにともない、現代的設備の整った住宅が普及した。1950年にはアメリカ全土に電力網が広がり、屋内の水洗トイレやバス、シャワーも行き渡る。1970年から2010年にかけては空調設備が普及した。

戦後は世帯数に対する住宅着工件数は長期にわたって低下しつづけている。それは建築費が上昇したことと、人口増加率が徐々に低下していることと関係している。アメリカの住宅は戦後、規模も大きくなり、部屋数も増え、設備も充実した。さらにいえば、伝統的なリビングルームや正式なダイニングルームを小さくして、ファミリールームを広げる傾向が強まったという。

設備面でいうと、1940年の段階で、冷蔵庫はまだ44%、洗濯機は40%の普及率にとどまっていたが、1970年にはほぼ100%を達成。1952年にオーブンやレンジをもつ家庭はまだ24%だったが、1990年には99%となった。1980年に8%にすぎなかった電子レンジはあっという間に普及し、2010年には96%に達した。食洗機は2010年時点で60%の家庭が所有するようになった。

冷蔵庫は急速に進化した。大きさはほぼ2倍になり、食品の保存機能が高まり、安定した冷凍機能をもつようになった。消費電力も大幅に減る。修理の必要はほとんどなくなった。進化したのは洗濯機も同じだった。容量が大きくなり、全自動化が進んだ。

戦後の特徴はエアコンが普及したことである。エアコンのエネルギー効率は急速に改善された。重量も軽くなり、設置が容易になり、コストも安くなったことから、急速に家庭にとりいれられた。工場でもエアコンは仕事の効率を高めた。そのため、企業が工場を北部から南部に移すことも可能になった。

電子レンジは1965年に初めて商品化されたが、その後、計量化と小型化が進み、電子制御機能も加わり、値段も安くなった。そのため、一斉に普及する。しかし、いずれの家電も、1990年以降、品質の向上はほぼ頭打ちとなった、と著者はいう。

戦後の住宅で目立つのは、郊外化とスプロール化である。自動車の普及にともない、郊外では大規模土地開発が進むいっぽう、都市の中心にはスラムが形成された。郊外には巨大なショッピングモールもつくられていく。

ヨーロッパでは、都市のスプロール化は生じていない。それについて、著者はヨーロッパの土地利用規制を指摘する。それが都市中心部を保護し、郊外のスプロール化を防いでいる。とはいえ、この土地利用規制が、「経済全体の生産性や一人あたり実質生産性の低下という大きなコストになっている」面もいなめないという。

アメリカで深刻な問題となっているのは、旧式の工場をかかえるラストベルト地域が衰退したことである。北部の工業地帯から多くの人口が南部や南西部に移動していった。シカゴやフィラデルフィアの一部、クリーヴランドやデトロイト、セントルイスの中心街はゴーストタウン化している。黒人差別がスラム化を促進している面もある。「貧困層の多くは都市のスラムと食の砂漠から抜け出せないままでいる」。地域格差が教育格差を助長していることも大きな問題だ、と著者は指摘する。

7 自動車、飛行機、テレビの時代

20世紀がアメリカの世紀になったのはなぜか。そして、それはどこに向かおうとしているのか。これが本書の問題意識である。アメリカを追ってきた日本にとってもけっして無縁のテーマとはいえない。

現代が自動車と飛行機の時代であることはいうまでもない。

20世紀に乗用車やトラック、バス、航空機、トラクターなどが実用化されたのは、1879年に発明された内燃エンジンのおかげである。アメリカでは1929年に自動車の世帯保有率がすでに90%に達していた。スーパーマーケットが登場するのも、自動車の利用が日常化したからである。これにたいし、日本でモータリゼーションが本格化するのは1960年代にはいってからだ。

1958年から72年にかけては、全米に多車線の高速道路網が張りめぐらされる。航空技術も発達し、ジェット機が各地を結ぶようになった。

戦後、アメリカではほとんどの都市で路面電車が廃止され、都市交通の中心はバスと車になった。各家庭では1950年代から60年代にかけ、2台の乗用車をもつのがふつうになる。だが、1970年以降はその伸びも収まり、自動車社会への大転換は終了する。

自動車による1人あたり走行距離が鉄道を追い抜くのは1920年、飛行機が鉄道を追い抜くのは1956年である。鉄道の1人あたり旅客輸送距離は、1950年の360キロメートルから2012年の51キロメートルへと落ちこんでいる。

乗用車とトラックの販売台数は、1929年に530万台、1941年に470万台、1950年に790万台、1955年に910万台に達した。自動車のモデルも増え、品質も向上していく。キャデラックやリンカーンが大企業の重役の車だとすれば、シボレーは新興の労働者階級の車だった。

1950年から2010年にかけ、自動車の価格は相対的に上昇したが、その品質も大幅に向上している。安全装置や汚染防止装置も備わった。燃費も改善され、車は安全性が増し、より信頼に値するものとなった。政府がインフラに投資したことも手伝って、自動車による死亡率も減っていく。メンテナンスや故障修理の頻度や費用も減った。

アメリカの自動車業界における重要な変化は、1970年代半ばから輸入車が増加したことである。その割合は1987年に42%というピークに達した。輸入車が増えた原因は、1973年と79年のオイルショックで、ガソリン価格が上昇したことである。なかでも日本車はデトロイトで製造される車にくらべ、小型で燃費がよく、品質もすぐれていた。

州間高速道路の建設を決めたのは1950年代のアイゼンハワー政権である。この法律では費用の90%を連邦政府が、残りの10%を州政府が負担することになった。またガソリン税の税収も道路建設に組み入れられた。

高速道路の建設はさまざまな経済効果をもたらした。最大の効果は輸送コストが削減されたことである。また人と物の移動がより活発になった。観光業界にもたらした影響も大きい。だが、そうしたメリットも1970年代以降は徐々に失われつつある、と著者はいう。

いっぽう、1940年当時、航空業界はまだ黎明期にある。ジェット機が就航したのは1958年。それ以降、電子制御システムが導入され、燃費がけたはずれによくなり、機内エンターテインメントが導入された。だが、そのことを除いて、航空機のスピードや快適さ自体にさほど改善はみられない。

ジェット機は画期的だった。1936年に、飛行機は途中3回給油しながら、西海岸から東海岸まで15時間でアメリカ大陸を横断したものだ。いまでは、ロサンゼルス・ニューヨーク間は5.6時間で結ばれている。

航空機がすっかりジェット機に入れ替わったのは1960年代末である。それにより飛行時間は短縮された。しかし、それ以降、空の旅はけっして快適になっていない、と著者はいう。乗客は保安検査場に並ばされ、窮屈な座席に押し込められている。

飛行機が大衆化し、だれでも乗れるようになったのは事実である。その安全性も向上した。製造上の欠陥、航空管制、機体整備も改善され、いまや空の旅はより安全になった。

意外なことに距離あたりの航空運賃が相対的に下落したのは、60年代末のジェット機導入以前だ。それ以降、運賃は穏やかにしか下落せず、1980年以降は下落していないという。

速度と快適さの点でみると、ジェット機での旅は1960年代以降、特段の変化はない。変化といえば1970年代末から規制緩和が進んだことである。航空会社はどの路線にも自由に参入できるようになった。すると、大きな航空会社が小さな会社を合併し、大会社どうしの競争が激しくなり、運賃体系はより複雑になった。だが、運賃そのものはけっして安くならなかった。

その代わり、各社はマイレージ・サービスを導入するようになった。複雑な料金体系は、かえって格差を生み、空の旅の質を低下させている。「かつて乗客は、航空券の代金を支払いさえすればよかったが、今や各社とも乗客に追加料金を支払わせ、少しでも収益を増やそうとしのぎを削っている」と、著者はいう。

次はテレビと電話の話だ。

「1940年以後の情報と娯楽の世界にはテレビが君臨した」と、著者は書いている。商業放送がはじまったのは、第2次世界大戦後(ちなみに日本でのテレビ放送開始は1953年)。テレビはまたたくまにリビングにはいりこみ、それによりアメリカ人の生活は家庭中心になっていったという。

テレビの前段階にはラジオがあった。だが、テレビが家庭に浸透したあとも、ラジオはテレビの隙間で生き残った。それは映画も同じだ。映画はけっしてなくならなかった。いまではテレビやパソコン、スマホでも映画がみられるようになった。

テレビ自体も進化する。1970年代半ばにはカラーテレビの時代になり、大型化し、ビデオやDVDと一体化し、さらにデジタル時代がはじまる。

電話はまず長距離通話料金が大幅値下げとなるところからはじまり、1980年代に携帯電話が登場して持ち歩けるものになり、いまではスマートフォンを使えば通話だけではなく、ウェブ検索やメールの受信、音楽や映画の鑑賞もできるようになった。スマホやソーシャルメディアにより、1970年以降、通信分野の進化はむしろ加速している。

テレビの開発には1870年以来の前史があるが、テレビの商業放送開始は戦後になってからで、戦時中はもっぱらラジオが世界の動きを伝える大きな役割をはたしていた。そのころは映画産業も活況を呈し、「アメリカ人の娯楽費の23%が映画に費やされていた」ほどだという。

テレビが普及するのは1950年以降だが、アメリカではテレビのある世帯は1950年で全世帯の9%にすぎなかった。しかし、わずか5年後には64.5%に達し、1960年には90%以上の世帯に普及した。もちろん、それはテレビ放送の視聴可能エリアが広がり、番組が増えたからでもある(日本はこれを追いかけている)。

全世帯に普及する前は、アメリカでも人びとは公共の場や食堂、あるいは近所の家でテレビを見ていた。子どもにせがまれてテレビを買う家庭も多かった。購入理由でもっとも多かったのは、スポーツ観戦である。その後、ドタバタ喜劇もおおはやりとなり、人びとをなごませようになった。2005年にアメリカではテレビの1日あたり平均視聴時間は8時間に達しているという。

テレビは世論を左右する力をもつようになった。それが典型的にあらわれたのが、1960年のニクソンとケネディの大統領選テレビ討論だった。このとき、ケネディは視聴者に圧倒的な好印象を与えた。公民権運動にテレビがはたした影響も大きかったといわれる。

テレビの影響で、戦後、映画の観客動員数は激減した。そのため映画はあの手、この手を使って、観客を引きつけようとした。1990年代半ばには巨大シネマコンプレックスが誕生するが、観客数自体はけっして増えていない。それでも映画は生き残った。映画の大画面はテレビにはない迫力や醍醐味、洞窟の快楽めいたものを味わわせてくれるからだ。さらに収入面で映画が生き残ったのは、映画館での上映のあと、テレビでも放映され、あるいはDVDやNetflixなどでも見られるようになったことも大きいという。

ラジオもテレビの隙間をぬって生き残った。ラジオを聞くことはきわめて個人的な行為となり、そこからは、それまでとはちがう楽しみや憩いが生まれた。

音楽の世界も激変する。終戦から30年はまだレコードプレーヤーの時代だった。レコードは78回転から33回転のLPへと進化し、さらにシングル盤も登場した。磁気テープレコーダーは録音可能時間が長く、しかも編集が可能で、プロのあいだで広くもちいられていた。60年代に登場したカセットテープは、テープレコーダーとの組み合わせで、音楽の幅を広げ、通勤の車のなかでも、好きなアルバムを聴くことができるようになった。ウォークマンが出現すると、どこにでも音楽を連れていけるようになった。

画期的なのはコンパクトディスク、つまりCDの発明だった。1978年から88年にかけレコードの売り上げは80%減少する。CDにとって代わられたのだ。しかし、21世紀にはいると、そのCDもiPodとデジタル音楽のダウンロードによって売り上げを激減させることになる。

携帯できることが重視されたのは音楽の世界だけではない。電話も同じだった。交換手なしに直接ダイヤルで電話が通じるようになったのは1943年以降である。1951年にはニューヨーク−カリフォルニア間で、ダイヤル電話がつながるようになった。電話が自動化できたのは、1948年にトランジスタが発明されたためだという。「自動化によって効率性が向上し、オペレーターを使う必要性が減ったおかげで、電話が素早くつながって利便性が上がり、通話料も安くなった」

セル方式の移動電話が登場するのは1970年代になってからである。最初は自動車電話で、レンガのように大きかった。携帯電話が普及するのは1990年代末になってからだ。2000年以降、携帯電話は通信手段として固定電話を抜くようになる。さらにスマホの登場は、人びとのライフスタイルを大きく変えようとしている。いまでは固定電話をやめる家庭も増えているという。

1960年代からはニュース、とりわけ速報で映像を伝えるテレビニュースが大きな威力をもつようになった。新聞購読数は戦後に頂点を迎えたあと、緩やかに減少しはじめる。しかし、記事に分析を織り交ぜるなどして、独自の工夫もこらし、生き残りをはかった。

1990年代末になると、インターネット配信があらわれ、テレビと新聞の競争相手となった。スマホやタブレットをもつ人の大多数は端末でニュースを読むようになった。ブログやチャットも、人びとの関心を引きつける情報源となった。

娯楽と通信が進歩するスピードは鈍化していない。「デジタルメディアへ向かう流れは1990年代に生まれ、過去15年に加速した」。

2001年に登場したiPodは、コンピュータにダウンロードして音楽を再生できる装置だった。アナログAV機器からデジタルAV機器への移行は段階的に進んだ。YouTubeやNetflixのような映像ストリーミングサービスも登場した。Kindleをはじめとする電子書籍は、デジタル書籍へと向かう流れを生みだした。スマホが1台あれば、単に電話をするだけではなく、音楽を聴いたり、ニュースを見たり、メールを送ったり、情報を検索したりすることもできるようになった。スマホのアプリは爆発的に増え、ゲーム会社やソーシャルネットワーク会社に大きな成功をもたらしている。

こんな時代がくるとは、マルクスもケインズも予想していなかっただろう。

8 コンピュータ社会の到来と生活環境

1960年以降、コンピュータの性能は猛烈な勢いで向上したが、コンピュータは経済成長にさほど寄与しているわけではない、と著者は論じる。

コンピュータははたして何をもたらしたのだろう。ひとつは単調な定型作業の省力化である。電子タイプライター、銀行のATM、スーパーなどのバーコードスキャナーなどが初期の成果だった。

1980年代以降はパソコンが身近なものになった。ワープロや表計算ソフトは画期的だった。ゲームソフトも人気を博した。電子メールは便利な通信手段となった。電子商取引やウェブ検索、音楽や映像の鑑賞も手軽にできる。ニュースもパソコンでみられるようになる。フェイスタイムなどでの無料通信も可能になった。それは驚くべき進化のように思えた。

1970年代前半までは、まだスーパーコンピュータの時代だったが、いまではノートパソコンがかつてのスーパーコンピュータの能力をはるかに凌駕している。半導体の集積密度が2年ごとに倍増するというムーアの法則(予想)は、これまでほぼ実現されてきた。モニターやマウス、計算能力、パソコンの操作方法も急速に改善された。だが、2006年以降は、パソコンの進化も頭打ちになっている。

電子計算機が構想されたのは1940年代である。最初は軍事目的だった。だが、それはあまりに巨大で、莫大な電力を要した。戦後、アメリカン航空は増えつづける旅客の事務処理をする必要から、新たなシステムを開発した。生命保険会社も顧客データを管理するため、1950年代に初の商用コンピュータを導入する。銀行も小切手処理のためにマシーンを開発し、クレジットカード、ATMの導入へと進んだ。バーコードは1970年代半ばまでに利用できるようになっていたが、実際にこれがスーパーマーケットで活用されるのは1980年代になってからである

ゼロックスは1959年にコピー機を開発し、1960年代から70年代にかけ、屈指の人気企業となった。タイプライターはふつうの家で使われていたが、1964年にIBMが最初に電子タイプライターを開発する。それからワープロ専用のミニコンピュータへと突きすすんでいった。

パソコン革命がはじまる。1975年にビル・ゲイツらはマイクロソフト社を設立する。スティーブ・ウォズニアックは友人のスティーブ・ジョブズと協力してアップル・コンピュータを生み出した。1990年代からはインターネットによって、ハードウェアとソフトウェアがつながり、電子メール通信がはじまり、さらに数年後には一般向けのウェブブラウザが登場する。

インターネットを開発したのは、もともと国防総省だった。だがインターネット革命をおこしたのは、1995年に発売されたウインドウズ95である。とはいえ、このころのインターネットはワープロと電子メール以外、ほとんど使い物にならなかった。

しかし、それ以降、インターネットは急速に普及する。人びとはパソコンを通じて、航空券やホテル、レストランを予約し、音楽を聴き、映像をみ、情報や知識を得、友達と交流できるようになった。ソーシャルネットワーキングも広がった。

インターネットは流通業界に革命をもたらし、消費者に計り知れない恩恵を与えた。1994年に創業したAmazonは当初、書籍を販売していたが、いまではアメリカだけで2億3200万の商品を扱っているという。アマゾン革命のおかげで、大勢の顧客は幅広い選択肢を手に入れた。だが、そのおかげで多くの書店が閉店し、ショッピングモールの衰退をもたらすという現象も招いている。

コンピュータとインターネットが圧倒的な恩恵をもたらしたのはたしかだ。そのいっぽうで、ネットいじめ、プライバシー侵害、オンラインゲームへの依存、子どもの集中力や読み書き能力の低下などの弊害をもたらしていることもまちがいない。商品には利便性と裏腹の弊害や危険性、環境破壊などを伴うことも忘れてはならない。

次に保健と医療の発展をみておこう。

まず平均余命に関して。1870年から1940年にかけては乳幼児の死亡率が低下したが、これにたいし、1940年から2010年にかけては高齢者の死亡率が低下したのが特徴だ。平均余命の延びるペースは、とうぜんながら落ちてきた。

医療の重点は、感染症の撲滅から慢性疾患の治療へと移った。健康状態の改善ペースは緩慢になるいっぽう、医療費負担は増え、アメリカではとりわけ医療制度によってもたらされる格差が問題になっている。

平均余命は1950年まで急速に延び、その後は緩慢になっている。20世紀の最大の死因は心臓病だったが、1960年代以降は死因に占める心臓病の割合は減り、その代わりがんが増えている。ほかに多いのは呼吸器疾患と脳血管疾患、そして最近はアルツハイマー病である。

フレミングによってペニシリンが発見されたのは1928年だが、これが量産され、手軽に買えるようになったのは戦後になってからである。ほかの抗生物質も次々と現れ、量産によって値段も安くなった。結核はほぼ撲滅されるにいたった。

戦時下の研究から、蘇生法や輸血技術、人工関節などの医療技術が生まれた。ポリオワクチンも開発された。

心臓移植手術は1960年代後半にはじめて行われたものの、生存率は低かった。いまでも、まれにしか実施されない。それよりも心臓病のリスク要因となる高血圧やコレステロールの管理と治療が進む。さらにペースメーカーの埋め込みや心臓カテーテル法、冠動脈バイパス手術が広く用いられるようになっている。

20世紀にがんは増加の一途をたどったが、その対策は外科手術と放射線治療が中心で、戦後になって化学療法が加わった。1970年代にはCTスキャンによるがんの早期発見も可能になった。しかし、70年代以降、がん治療の技術そのものはさほど進歩していない。

1980年代にはエイズの蔓延が問題になった。アメリカでは1995年に50万人以上がエイズに感染し、30万人が死亡している。だが、抗レトロウイルス療法が開発されるとともに、エイズの進行を抑えることが可能になった。

1960年以降、たばこは健康に害をもたらすという意識が高まった。幅広い啓蒙活動も功を奏して、その後、たばこの消費量は減少の一途をたどる。とはいえ、アメリカではいまでも成人の喫煙率は18%近くで、高止まりしている。

最近はメンタルヘルスの面の取り組みも進んだ。大気汚染にたいする意識も高まっている。

死因に占める割合としては、事故と暴力も見逃せない。自動車事故を除く事故による死亡率は、1940年には10万人あたり48人(自動車事故を含むと70人)という割合だったが、1990年には10万人あたり19人(同35人)に減った。しかし、2000年以降は逆に増えはじめ、2011年には30人(同40人)になっている。

これはアメリカでは、殺人をはじめとする重大犯罪の件数が減っていないことを意味している。そのいっぽう、1970年代から、レイプやドメスティックバイオレンスなど女性や子どもにたいする暴力が強く非難されるようになったこともまちがいない。

医療の専門化は戦後の特徴である。医薬品も医師の処方によるものが増えた。医療分野ではCTやMRIなどの画像診断システムが開発された。ゲノム技術は急速に進んでいる。再生療法のひとつとして幹細胞研究も進められている。だが、それらはまだ本格的な臨床段階にいたっていない。

戦後、病院は急速な発展を遂げた。各地に病院が建設され、医師や設備も増強され、多くの患者が病院を訪れるようになった。だが、それとともに医療費も増大した。その効率性が見直されることはあまりなかった。地域住民の啓発や予防などの活動もあまりおこなわれなかった。「1970年代から1980年代にかけて、病院の姿勢は営利志向に傾いていった」と、著者はいう。

現在の問題は慢性疾患をもつ高齢者が増大していることである。いまの70歳は検査や管理を受けつづけ、アルツハイマー病にかかる可能性と向き合っている。高齢者は入退院をくり返しながら余生をやりすごしているのが現実だという。

1960年代には経口避妊薬が一般でも使用できるようになった。これにより女性は出産の時期と頻度を選ぶことができるようになり、女性の労働参加率が高まった、と著者はいう。

たいていの先進国は国民皆医療保険を採用しているのに、アメリカはこれを採用していない。医療保険に加入している人の割合は2010年時点で84%だが、アメリカの医療費はイタリアやイギリスの2倍以上、日本の1.8倍になっている。高コストと非効率が問題だ。

「他の先進国では、医療保険は雇用主の提供するものでなく、市民の権利のひとつととらえられ、国民皆保険の方向へ向かっていたが、アメリカはその流れに逆行していた」と、著者は指摘する。

最後に1940年以降の職場と家庭の労働環境の変化をみておこう。アメリカはすでに農村社会から都市社会への移行を完了していた。

1940年段階で、工場の作業環境はかなり改善されている。職種としては事務職と販売職が増えていた。労働時間も週40時間となっている。家庭の労働環境も改善され、電気、水道、ガスが普及し、ほぼ半数近い家庭が電気冷蔵庫や洗濯機をもつようになっていた。

ベビーブームのあいだ、女性は子育てに忙しかったが、1960年ごろから労働に続々と参入するようになる。

製造業の就業者は1953年に労働力人口の30%に達したあと、1980年代にはいると急激に低下する。機械が労働に取って代わり、輸入品が押し寄せるようになったためである。2015年には製造業就業者の割合は労働力人口の10%まで低下している。安定した雇用が失われたことで、ブルーカラーの生活は苦しくなった。

労働環境が改善されたことで、若年層は高校に行くのがふつうになった。1970年には高卒率は70%に達した。だが、それ以降は頭打ちになっている。貧困家庭出身者のなかには、高校を卒業できず、最低賃金レベルの単純労働を余儀なくされる者も多い。

大学卒業者の割合は増えたが、その40%が大卒向けの仕事をみつけられないでいる。授業料が高騰するいっぽう、卒業してからも学資ローンに苦しむ若者も少なくない。

1940年以降、高齢者の生活も一変した。年金制度により、年金の支給開始年齢になれば退職することも可能になった。とはいえ、いまでは「退職後の人生が長くなり、将来の社会保障費の財源をどう確保するかという頭の痛い問題が持ち上がっている」。

1953年には農業労働者の割合が10%を切った。農作業を農業機械が代替するにつれて、農業就業者の割合はさらに減り、2000年以降はほぼ2%の水準となっている。

労働者の雇用は、農業やブルーカラーからホワイトカラー中心に移行した。20世紀後半には中産階級の割合が大きくなった。製造業が衰退するものの、サービス業が成長したのだ。そうしたなかで製造業や鉱業でも安全性が向上する。空調設備の普及は労働環境を改善し、生産性を増大させた。

1950年代から60年代にかけては実質賃金が大幅に上昇し、賃金格差が圧縮され、経済成長が黄金期を迎えた。しかし、1975年以降は、成長の鈍化とともに、所得格差が拡大し、所得階層の下半分が中産階級から脱落しはじめている。

戦後の労働市場の変化で重要なのは女性の参入である。戦後当初は出生率が高かったため、女性は家事や子育てに忙しかった。しかし、女性が仕事を得ようとすると、当初はとてつもない女性差別の壁にぶつかった。

女性による本格的な労働市場参入がはじまるのは、1960年代半ばからである。1964年に44.5%に達した女性の労働参加率は1999年に76.8%となり、その後は緩やかに低下し、2014年には73.9%となっている。

1970年代から80年代にかけ、女性の学歴も高くなった。女性はまもなくホワイトカラーの専門職、医師、弁護士、管理職のポストへの道をも歩み始める。1970年代以降は、男女同一賃金に向けて、かなりの前進がみられるようになった。それでもいまでも賃金格差は残っている。

25歳−29歳でみる大卒者の割合は1940年には5%だったが、1966年には10%、1990年には20%、2013年には32%に上昇した。大卒者の数が増えるなかで、女性の比率が上昇し、1978年には50%を超えた。

しかし、いまでは卒業してから学生ローンの返済に苦しむ若者も増えている。大学を卒業しても、タクシー運転手やスターバックスのバリスタなどの単純労働にしかつけない人も増えている。それでも、大卒者は労働市場で有利な位置にあり、失業することも少ない。しかし、過去17年をみると学位をもたない大卒者の実質所得水準はむしろ下がっている。

全人口に占める退職年齢層の割合は、1940年の7.1%から2010年の13.1%へと確実に増えている。1935年にはニューディール政策で社会保障制度が導入され、失業保険や年金が保障されるようになった。アメリカでは1959年に高齢者の貧困率は35%だったが、2003年には10%に減っている。だが、今後はふたたび貧困率が増大していくのではないか、と著者は懸念している。

年金の黄金時代は1970年代だった。余命が延び、退職者の所得が増えたことから、高齢者向けのあらたな産業やコミュニティも生まれた。しかし、現在は老齢人口が増え続けるなか、退職後の生活の持続可能性にたいする懸念が高まっている。中産階級労働者の49%が退職後に貧困線以下、もしくは貧困線以下で生活するようになるという最近のデータもでている。預金口座にわずかな資金しか残っていない多くの労働者は、65歳を過ぎても働きつづけなければならない状況にある。

ロバート・ゴードン『アメリカ経済──成長の終焉』 (まとめ、その1) [商品世界論ノート]

1 はじめに

『アメリカ経済──成長の終焉』という日本語タイトルは誤解を生みやすい。時務的な本とみられるかもしれないが、原題はこうだ。

The Rise and Fall of American Growth: The U.S. standard of living since the Civil War by Robert J. Gordon

ロバート・ゴードン著『アメリカの発展の盛衰──南北戦争以降の合衆国の生活水準』というのがより正確である。単なる産業やGDPではなく、生活水準によって、アメリカの発展の実態をとらえようとしているところが気にいった。

ロバート・ゴードンはアメリカの経済学者で1940年生まれ。ハーバード、オックスフォード大学を卒業、マサチューセッツ工科大学で博士号をとり、いまもノースウェスト大学の教授をしているという。経済史と成長理論の専門家である。

本書は3部に分かれている。

第1部 1870−1940年

大発明が家庭の内外に革命を起こす

第2部 1940−2015年

黄金時代と成長鈍化の気配

第3部 成長の加速要因と減速要因

1部と2部が歴史編で、3部が理論編とみてよいだろう。

これは単にアメリカの経済発展の歴史ではない。20世紀はいわばアメリカの時代で、日本やその他の国々もアメリカを追いかけてきたのだ。日本人にとって、アメリカのライフスタイルは、最近まであこがれの的だったといってよい。本を読む側としては、そのアメリカをモデルとして取り入れることで、日本がどう発展してきたかという問題意識も、とうぜん湧いてくる。

1870年から2015年といえば、日本では明治のはじめから、大正、昭和、平成の終わりごろまでをカバーする。ぼくには日米経済史を詳細に比較する力量はないが、多少なりとも日本の経済発展を意識しながら、本書を読んでみたい。

まずは序文である。

いきなり気づくのは、本書が単に生活史なのではなく、生活水準と成長理論の関連の追求によって成り立っていることである。

20世紀は「経済成長が加速し、現代社会が生まれた時代」だが、「1970年以降、今日に至るまで成長が鈍化している」のはなぜか。それを、いわば生活水準の変遷から追ってみようとしているところが、本書のユニークさといえるだろう。

最初にその概要をとらえておく。

南北戦争(1861〜65)から100年で、アメリカ人の生活は一変した、と著者は書いている。これは日本人でも同じことだ。明治維新以降100年で、日本人の生活が多岐にわたって、どれほど変化したかをふり返ってみればよい。

曲がり角になったのは1970年代である。ITの発展は、娯楽、コミュニケーション、情報収集・処理に画期的な成果をもたらした。とはいえ、衣食住など生活基盤の進歩は鈍化している。経済格差の拡大という逆風さえ吹きはじめた。

1870年から1970年までの1世紀は特別だ、と著者はいう。1820年ごろの暮らしは、中世とほとんど変わらなかった。ところが、鉄道、蒸気船、電信の3大発明によって、生活が変わりはじめる。1870年以降は社会全体に電気、ガス、水道が普及する。都市が発展し、馬に代わって鉄道や自動車が主な交通手段となる。一般の人が飛行機に乗れるようになったのは、1950年代後半からだ。

19世紀後半には、家計の半分が食費にあてられていた。そのころ加工食品が登場する。冷凍技術が開発されたのは20世紀初め、しかし、一般家庭が冷蔵庫を利用するようになったのは1950年代からだ。

1870年でも男性用の服や靴は店で購入されていたが、女性用の衣服は母や娘が家でつくるものとされていた。その作業を助けたのがミシンである。ところが、1920年になると、女性用の衣服も、小売店やデパート、あるいはカタログ販売で買われることが多くなる。

病院の改善や医薬品の開発、公衆衛生の発達が、乳幼児死亡率の低下と平均余命の延びをもたらした。

とりわけ特筆すべきは、日常生活の改善が驚くべきスピードで進んだことだ、と著者はいう。

家事労働は短時間ですむようになり、家事から解放された女性は、労働市場に進出する。男性の労働時間も改善され、週休2日も可能となった。

農業社会から都市社会への移行が進んだ。1970年にアメリカでは73.7%の人が都市に住むようになっていた。

1970年代に「特別な世紀」は終わる。技術進歩にかげりが見え、経済格差が広がるようになった。70年代以降の技術進歩は、娯楽、通信、情報技術の分野にかぎられる、と著者はいう。

パソコンやインターネット、携帯電話などは猛烈な勢いで普及したが、それらがGDPに占める割合は7%にすぎない。

食品や衣料品、電化製品、自動車などは多様化する。だが、衣料品は輸入の増加によって、国内のアパレル産業がほぼ壊滅する。70年代以降の新しい電化製品は電子レンジくらいで、ほかはかわりばえしない。だが、その電化製品も輸入されることが多くなってきた。医療技術についても、70年代以降、進歩のペースはにぶっている。

ここで、著者は若干の注意をうながす。生活水準の指標として便利なのは、1人あたりGDPだが、この指標には生活の質が反映されていない(たとえば労働環境が改善されるなど)。さらに、市場の動きが過小評価されがちである(たとえばエアコンやテレビの値段が安くなるなど)。

物価指数は新製品のもたらす改善や、価格下落による効果を把捉できない。「物価指数は価格に対する性能向上を反映しない」。安売りがもたらす消費者のメリットも無視されてしまう。

イノベーションによる生活の向上は、かならずしも所得の上昇と結びつくわけではない。所得が上昇していなくても、イノベーションによる生活の向上はおこりうる。なかでもGDPに反映されていないメリットのひとつが、余命の延びだ、と著者は論じる。

生活水準の向上は、労働生産性の伸びと連関している。1870年以降でみると、とりわけ1870年から1970年までの「特別の世紀」の後半、すなわち1920年から1970年までの労働生産性の伸びが高い。

その時代に「電機革命」が起きた、と著者はいう。電気技術が誕生するのは1880年代だが、それが普及段階に達するまでに40年の時間を要した。

だが、電機革命だけで、労働生産性の上昇は説明できない。アメリカの場合は、ニューディール政策と第2次世界大戦が重要である。ニューディール政策は労働組合の力を強め、労働時間を減少させ、1日8時間労働を実現させた。それによって、余暇が増え、消費が増えた。さらに、労働時間の減少がイノベーションをもたらしただけでなく、労働者の疲労を軽減し、それによってむしろ労働生産性を高めたというのである。

1970年以降の労働生産性上昇は、主にコンピューター革命によるものだが、その期間は8年ほどしかつづかず、数十年つづいた「電機革命」時代にはとておよばない、というのが著者の見立てである。しかも、1920−70年には1人あたり労働時間が大幅に減少しているのにたいし、1970年以降は1人あたり労働時間はむしろ増えているという。

アメリカでは1870年から1970年にかけてが「特別の世紀」で、とりわけその後半は経済成長率がピークを迎えた黄金時代となった。タイムラグはあるにせよ、それは日本もほぼ同じだろう。

本書が取り扱っているのは、1870年から2015年にかけてのアメリカの生活水準である。アメリカ人の暮らし向きがテーマだといってよい。しかし、日本人とは無縁ともいえないだろう。

考察の中心となるのは1870年から1970年にかけての「特別な世紀」である。この時期、衣食住をはじめ、交通、情報、娯楽、公衆衛生、労働環境にいたるまで、GDPだけではとらえられない生活水準の上昇が生じた。

生活水準の上昇は1940年から70年までがとりわけ顕著で、その後は鈍化している。経済格差や教育問題、高齢化と人口減少、政府債務などが大きな足かせになっている。もはや「現在の若年層の生活水準が親世代の倍になるとは思えない」。

人工知能(AI)が人類に飛躍的な向上をもたらすという見方に反して、著者は「持続的な成長を阻む壁は、1世紀か2世紀前の先祖が直面したものよりも堅固になっている」との見解を示している。

著者は、AIがこれからの経済成長を担い、人びとの生活水準向上に寄与するとは考えていない。

2 1870年の生活水準

第2章「出発点」を読んでみる。1870年が出発点である。

1870年のアメリカの1人あたり所得は、イギリスの74%に達していた(2010年ベースで約3700ドル)。アメリカはすでに中世風の農業社会ではなく、産業革命の成果がとりいれられている。人口もイギリスを上回っていた(約4000万人)。

ちなみに、日本はこのころ人口はアメリカとほぼ同じだが、1人あたり所得はアメリカの4分の1ほどで、ずっと貧しい。もちろんGDPだけで、社会の水準がはかれるわけではない。とはいえ、日本がアメリカとくらべて、労働生産性が低く、商品の生産・消費もより少なかったことはまちがいない。

当時の観察では、イギリスやフランスにくらべ、アメリカの労働者階級の生活はましだったという記録がある。しかし、それは東部の大都市での話だった。人口の75%を占める農民の生活ぶりがどうだったかはわからない。むしろ、1870年以降は、労働者の生活水準は低下している。それは移民の増大や、農村から都市への人口の流入と関係がある。

1870年にはすでに大陸横断鉄道がつくられようとしていた。電信が導入され、海底通信ケーブルも開通し、全米の一体化が進む。

とはいえ、動力の中心は、まだ蒸気、水車、馬である。電気や石油はない。明かりはロウソクや鯨油に頼っていた。

ヨーロッパにくらべ、アメリカの人口増加率は高かった。その背景には農地の安さがある。人口は87%が白人、13%弱が黒人だった。人口の60%が25歳以下で、65歳以上は3%にすぎない。大人も子どもも農作業や家事労働などに従事し、よくはたらいていた。年金や保険などがないから、人は死ぬまではたらくしかなかった。

当時の消費はほとんどが食料、衣服、住居に費やされた。ある研究によると、平均5人世帯家族の年間消費額は1000ドル弱で、その45%が食料、7%がタバコ、薬、燃料、新聞など、16%が衣服や靴、布、玩具などの半耐久財、9%が家具や調理器具、時計、その他の耐久財、残り24%が家賃などのサービス財にあてられていたという。

消費の金額と内訳は、その後、150年で大きな変貌をとげることになる。とりわけめだつのは、食料支出割合の低下と、サービス支出割合の増大である。半耐久財や耐久財にしても、その内容はがらりと変わった。

食料に関していえば、農村部では自家栽培が中心で、トウモロコシと豚肉が主食だった。野菜の種類は地域によってことなる。北部はジャガイモ、南部はサツマイモが中心。果物はりんご。ほかに飲み物はチョコレート飲料や紅茶、コーヒーが一般的だった。

当時は人口の75%が農村に住んでいた。アメリカの典型的な開拓農民は、肉食用の家畜を飼い、ジャガイモなどの野菜をつくり、適地であれば小麦を栽培し、自家消費していた。着る服も自宅でつくっていた。しかし、砂糖やコーヒー、香辛料、たばこ、医薬品、農機具、調理器具、布地などは最寄りの雑貨店で購入しなければならず、それには現金が必要だった。ほとんどの商品はツケで販売されていたという。作物ができると、その一部を売って、ツケを払うやり方だった。

男性用の服は雑貨屋で購入されていたが、女性用の服は上流家庭をのぞき手づくりで、布を裁断し、針と糸でつくるものとされていた。

住環境は都市と農村ではまったくちがうが、農村にかぎらず都市でも一軒家が多く、集合住宅は少なかった。電気もガスもないから、家は寒く暗かった。薪や石炭を燃やして暖を取り、夜はランプの裸火を明かりにしていた。水道や浴室、トイレもない。とりわけ都市の労働者の住環境は劣悪だった。

そのいっぽう、経営者や地主などの上流階級は、都市や村に大邸宅を構えていた。しかし、多くの使用人をかかえるその大邸宅でも、まだ快適な設備は整っていない。

鉄道はできたが、交通手段は都市でも農村でも馬車が主流であり、農村の生活は孤立していた。だが、1870年ごろから、列車による郵便配達システムが普及し、急ぎの場合は電報が便利な通信手段として用いられるようになる。

娯楽は、酒場や公園、マーケットに行くぐらいのものだが、ニューヨークではすでに遊園地などができている。

当時の平均寿命は45歳。とりわけ乳児死亡率が高かった。さまざまな感染症が蔓延し、結核が不治の病であり、工場での事故も多発していた。病院も少なく、医療も発達していない。地域でも家庭でも、公衆衛生上の措置はほとんどとられていなかった。

労働力人口でみれば、農民と農業労働者が46%、職人や工員、人夫などのブルーカラーが33%、事務員、販売員、使用人などのサービス業が13%、経営者、専門職、管理職・役人が8%という統計がでている。この割合は次第に様変わりしていくが、当時は都市の労働者より、農家のほうが圧倒的に暮らし向きがよかった。

男女の役割は明確に分けられていた。都市では、外で給料を稼ぐのは男であり、女は家で家事を切り盛りするものとされていた。ホワイトカラーとブルーカラーは区別され、階級間の移動はほとんどなかった。地主や農民が同じ場所にとどまるのにたいし、労働者は都市のあいだを移住しがちだった。都市の職業は多様だった。

1870年では、25歳以下の若年人口が総人口の60%を占めている。学校教育は12歳までの小学校にほぼかぎられていた。男は15歳、早ければ12歳から働きはじめる。女は母親の手伝いをし、若くして結婚し、家庭にはいった。

南部では黒人への教育はほとんどなされなかった。「奴隷制度のもとでは黒人の学校はなく、プランテーションの経営者は、教育を受けさせず、文盲のままにしておくことで奴隷支配を維持しようとした」のだという。奴隷解放宣言以降も、こうした差別はつづく。

65歳以上の高齢者の割合は、わずか3%だ。しかし、社会保障制度がなかったため、高齢者の生活はかなり悲惨なものだったという。

1870年の生活は現在とはまったくちがう。商品世界が全面的に浸透していないためGDPという指標もあまりあてにできない。とはいえ、ごく一部の上流階級を除いて、全般的に人びとの生活は厳しく貧しかったといえるだろう。

消費財はかぎられていた。それなのにその財を得るための労働はきつかった。消費の場である家庭においても、主婦は家事労働に追われていた。

売られている食品の種類も少ない。保存技術が限られているため生の肉は危険だった。住環境も厳しかった。どの家もハエや虫に悩まされていた。鉄道や汽船、一部の工場は蒸気で動いたが、交通面で基本的な動力源となっていたのは馬である。

だが、そこに第2次産業革命がおこるのだ。

著者はいう

〈1870年という年は、現代アメリカの夜明けと位置づけられる。その後の60年間、生活のあらゆる面で革命が起きた。1929年には、アメリカの都市部は電化され、都市のほぼすべての住宅がネットワーク化され、電気、天然ガス、電話、水道水、下水道で外の世界とつながっていた。1929年には、馬は都市の通りからほぼ姿を消し、自動車の世帯保有率は90パーセントに達していた。また1870年には想像もできなかった娯楽を楽しめるようにもなっていた。レコード、ラジオ、豪華な映画館での映画上映。さらに乳児の死亡はほぼ克服され、病院や薬の処方は、現行の認可制度や専門性が確立された。労働時間は短くなり、肉体労働に従事する労働者の割合は低下し、家電が日々の家事労働を明るいものにし始めた。〉

第2次産業革命によって、1870年から1930年のあいだに一大生活革命がおきるのだ。日本では明治のはじめから昭和のはじめにかけての時期である。ちなみに、その間、日本の1人あたりGDPは1885年の1097ドルから1929年の2305ドルに上昇している(1990年国際ドルベース)。そして、この間、アメリカとの格差は、1人あたりベースで、ほぼ半分近くまで接近している。

とはいえ、日本はまだまだ貧しい。生活スタイルも日本式である。

ここで、ひと言だけ余分な感想を加えると、明治維新前後に日本を訪れた外国人観察者は、日本は貧しいけれど、民衆はとても幸せそうで、自然が美しいという感想を一様にもらしている。このことは、日本がまだ近代世界システムに組みこまれていなかったことを示している。近代世界システムは国ごとの商品世界単位によって形成されており、GDPはその商品世界の水準を示す指標にほかならない。そして、忘れてはならないのは、商品世界が自然や伝統、人間を破壊もしくは使役することよって成り立つ幸福追求システムだということである。

しかし、それでも日本は、アジア諸国に先立って近代世界に仲間入りする道を選んだのである。

3 衣食住の発展

GDPは年間に生産された商品のフローを集計した数字だが、それ自体が生活水準を示しているわけではないという著者の発想はきわめてまっとうなものである。GDPはあくまでも経済指標にすぎず、社会の成長をみるには、生活水準の移り変わりそのものに焦点をあてなければならない。

金子直史『生きることばへ』を読みながら(5) [人]

2018年9月に亡くなった共同通信元文化部長の金子直史さんは、最後の半年間をどのようにすごしていたのだろうか。

日記をみると4月からベクティビックスの投与がはじまったことがわかる。ベクティビックスは大腸がんの増殖を抑える抗体医薬品だが、重大な皮膚障害をともなうことがある。

金子さんの場合も、最初は快調で、腫瘍マーカーの数値も劇的に減ったが、2カ月ほど後には皮膚障害が出はじめる(「顔の赤黒い腫れ、火傷状の痛み、ひりひり感」)。皮膚障害で薬の投与をやめれば、痛みが強くなった。ベクティビックスをやめるわけにはいかなかった。

幸い、2週間ほどで皮膚障害は収まり、薬で激痛は緩和されるが、痛みと全身のだるさ、しんどさ、猛烈な眠気がなくなったわけではなかった。

奥さんが車の練習をはじめたのは、夫を駅まで送迎するためだ。金子さんはときどき休みをとりながらも、会社にはできるだけ出勤している。

しかし、仕事をしていても、とつぜん周囲から取り残されているという孤独感と寂寥感に襲われることがある。

6月29日の日記にはこうある。

〈昨日、急に自信と安定がくつがえった。社内人事を含め、周囲は音を立てて動いている。ならばおれは──。全ての人から忘れられ、むしろ、いつ死ぬか、と見られているのではないか……。典型的な病人特有の被害妄想が頭をかけめぐった。〉

社内の動きは気になるものである。これはサラリーマンなら、だれも同じだろう。まして、自分が社内でどうみられているか。ぼくなどは開き直って、好きなことをし、その結果とばされてしまったが、たしかに病気というのはつらい立場だ。

1月からはじまった連載「生きることばへ」の執筆がつづいている。週1回の出稿で、7月24日の30回が最後の出稿となった。

そして、出勤も7月26日が最後となった。

金子さんの執筆した「生きることばへ」のなかから。

奥野修司『魂でもいいから、そばにいて』は、東日本大震災で死者に向き合う遺族の物語だ。金子さんはこう書く。

〈震災という巨大な破壊を経て、少しずつ生きる希望を取り戻す遺族が、見いだしていった死者との共生感覚。それは、私たちが生きる社会に死者の記憶を、かけがえのない物語として重層的に含ませるような豊かな可能性を、感じさせるのだ。〉

ぼく自身も、最近は死者との共生感がつのっている。母や多くの友人を亡くしてきたのだ。単に悲しいというだけではない。それは楽しく愉快な思い出でもある。それをいだきながら、限られた日々をすごしている。だが、死者への想像力を広げることも、いまを生きるということなのだろう。

若松英輔『魂にふれる』にふれて、金子さんはこう書いている。

〈街の復興とともに、震災の爪痕は徐々に姿を消す。だがその背後に今も広がる、かけがえのない人を失った被災者の悲痛の思いと、生と死の物語の存在に、常に思いを致したいと痛感する。〉

金子さんの最初の赴任地は広島だった。石内都の写真集『ひろしま』は平和記念館が所有する被爆者の遺品を丁寧に撮影した作品だ。

〈大災害や戦争による膨大な死……。それは人間の想像を絶するからこそ、個々の犠牲者の生と死を超えた、黙示録のような巨大な惨禍として抽象化してしまいがちだ。だが、それがやはり人々が感じる無数の悲しみの集積であることに、どうして気づいていけるだろうか。〉

フランクルの『夜と霧』については、「本書を読んで心打たれるのは、そのような[ナチスの強制収容所のような]悲惨の極限にありながらも、なお人間の尊厳を保ち続ける収容者の姿だ」と書く。

金子さんにとって、3年間仕事をした沖縄も終生の課題でありつづけた。

連載でも5回にわたって、沖縄にふれている。

目取真俊の作品には、「戦後の長い時間の堆積から、戦争の記憶が表に噴出する瞬間」がとらえられている、という。そして、「沖縄では広大な米軍基地の存在が、かつての戦争を今も想起させる」。

大城立裕が『カクテル・パーティー』でえがいたのは、「復帰後も、沖縄にとっての戦争のリアリティーは、変わらなかった」ということだ。

元沖縄県知事の大田昌秀は晩年に『沖縄 鉄血勤皇隊』の刊行に心血を注いだ。大田は「私の生は多くの学友の血で購われた」と記している。かれにとっては、沖縄戦の経験こそが「生き方の原点」だった。

沖縄支局から本社文化部に異動になったころ、金子さんは沖縄での米軍兵士による少女暴行事件に直面した。

2016年にも米軍属による女性暴行殺害事件が発生した。

金子さんは書く。

〈抗議の県民大会で被害者と同世代の玉城愛さんは「幸せに生きるって何なのでしょうか」と問いかけた。「生きる尊厳と生きる時間が、軍隊によって否定される」。そんな社会を生み出しているのはいったい誰なのか。〉

沖縄のかかえる現実を、われわれはのんしゃらんと忘れがちだ。

岡本太郎は1967年4月3日にベ平連が「ワシントン・ポスト」に出した意見広告の上半分に「殺すな」と大書した。

〈岡本さんにとって「殺すな」と叫ぶのはベトナムの民衆、ヒロシマの被爆者ばかりでなく、沖縄の自然と文化でもあり、さらに「太陽の塔」という名の異形の存在でもあったかもしれない。異形の存在は進歩の流れでかき消えようとする。だが、その生命力を私たちが生き直すことはできないかというのが、岡本さんの隠れた問いだったのではないか。〉

生命力のある異形の者への変身欲望があふれている。

そのいっぽうで、このころ、金子さんのなかでは、自死という問いが頭をかすめている。

がんで入院した作家の吉村昭は、点滴のカテーテルを引き抜き、みずから死を選んだ。

〈だがやはり、しかし……と思いたいのだ。人間へ微笑に満ちたまなざしを送ってきた吉村さんだからこそ、歴史の中ではまさに小さな人間の生きる姿を、もっと私たちに見せてほしかったと思えてならないから。〉

評論家の西部邁は生命至上主義へのいらだちを感じながら、自裁の道を選んだ。だが、金子さんは「人がただ『生きる』ということそれ自体の尊さを、感じたいと思うのだ」と書く。

はたして美しい死というものがあるのか。

「重要なのは意味付けを超えた『生そのもの』だ」

ここで金子さんが思い起こすのは小田実のことだ。小田実は特攻隊員の死が「散華」ではなく「難死」だと語っていた。

〈小田さんが大阪空襲で見たのは、市民が逃げ惑った末に殺される無意味な死で、それは美しい死の幻想で人を戦争に赴かせる「国家原理」への、対抗軸になるはずだった。だが平和主義で被害者体験が強調され、戦中の加害体験の自覚が曖昧になると、平和思想がその内実を失う危機感があったのではないか。小田さんがベトナム反戦運動など、さまざまな市民運動を自ら率先したのは、そのためだったろう。〉

その小田実が死のひと月前の2007年6月、金子さんを病床に招いて、話を聞いたことを思いだす。小田は、せめて、あと2年生きたいと話した。

「私には明るい率直さで語られたその一言に、逃れられない死への不安と無念、刻々と過ぎ去る時間へのやるせなさなどが、感じ取れるように思えた」と金子さんは書いている。

せめて、あと2年というのは、金子さんも同じ思いだったろう。

連載「生きることばへ」は、小林秀雄への言及で、いったん幕を閉じる。「歴史とは生きた一人一人の喜びと悲しみの集積であるという考えが、批評家の思考の核に揺るぎない確信としてあるように、思われる」と金子さんは書く。そして、いったん連載は終えるが、いずれ稿を改めて再開したいと締めくくっていた。

だが、それはかなわなかった。金子さんは8月9日に入院し、9月2日にいったん退院したものの、9月13日に帰らぬ人となった。

入院中の日記に、金子さんはこう書いている。

〈命なり、生きることについては、ずい分といろいろ書いた気がする。学ぶこともできた。ほかにまだ何かあるだろうか──あるのかも知れない。少なくとも、死ぬまでに、まだ時間はあるだろう。……ただし、死は全ての人間に予告もなしにやってくる。〉

金子さんは、最後の最後まで、仕事をしつづけていた。

日記をみると4月からベクティビックスの投与がはじまったことがわかる。ベクティビックスは大腸がんの増殖を抑える抗体医薬品だが、重大な皮膚障害をともなうことがある。

金子さんの場合も、最初は快調で、腫瘍マーカーの数値も劇的に減ったが、2カ月ほど後には皮膚障害が出はじめる(「顔の赤黒い腫れ、火傷状の痛み、ひりひり感」)。皮膚障害で薬の投与をやめれば、痛みが強くなった。ベクティビックスをやめるわけにはいかなかった。

幸い、2週間ほどで皮膚障害は収まり、薬で激痛は緩和されるが、痛みと全身のだるさ、しんどさ、猛烈な眠気がなくなったわけではなかった。

奥さんが車の練習をはじめたのは、夫を駅まで送迎するためだ。金子さんはときどき休みをとりながらも、会社にはできるだけ出勤している。

しかし、仕事をしていても、とつぜん周囲から取り残されているという孤独感と寂寥感に襲われることがある。

6月29日の日記にはこうある。

〈昨日、急に自信と安定がくつがえった。社内人事を含め、周囲は音を立てて動いている。ならばおれは──。全ての人から忘れられ、むしろ、いつ死ぬか、と見られているのではないか……。典型的な病人特有の被害妄想が頭をかけめぐった。〉

社内の動きは気になるものである。これはサラリーマンなら、だれも同じだろう。まして、自分が社内でどうみられているか。ぼくなどは開き直って、好きなことをし、その結果とばされてしまったが、たしかに病気というのはつらい立場だ。

1月からはじまった連載「生きることばへ」の執筆がつづいている。週1回の出稿で、7月24日の30回が最後の出稿となった。

そして、出勤も7月26日が最後となった。

金子さんの執筆した「生きることばへ」のなかから。

奥野修司『魂でもいいから、そばにいて』は、東日本大震災で死者に向き合う遺族の物語だ。金子さんはこう書く。

〈震災という巨大な破壊を経て、少しずつ生きる希望を取り戻す遺族が、見いだしていった死者との共生感覚。それは、私たちが生きる社会に死者の記憶を、かけがえのない物語として重層的に含ませるような豊かな可能性を、感じさせるのだ。〉

ぼく自身も、最近は死者との共生感がつのっている。母や多くの友人を亡くしてきたのだ。単に悲しいというだけではない。それは楽しく愉快な思い出でもある。それをいだきながら、限られた日々をすごしている。だが、死者への想像力を広げることも、いまを生きるということなのだろう。

若松英輔『魂にふれる』にふれて、金子さんはこう書いている。

〈街の復興とともに、震災の爪痕は徐々に姿を消す。だがその背後に今も広がる、かけがえのない人を失った被災者の悲痛の思いと、生と死の物語の存在に、常に思いを致したいと痛感する。〉

金子さんの最初の赴任地は広島だった。石内都の写真集『ひろしま』は平和記念館が所有する被爆者の遺品を丁寧に撮影した作品だ。

〈大災害や戦争による膨大な死……。それは人間の想像を絶するからこそ、個々の犠牲者の生と死を超えた、黙示録のような巨大な惨禍として抽象化してしまいがちだ。だが、それがやはり人々が感じる無数の悲しみの集積であることに、どうして気づいていけるだろうか。〉

フランクルの『夜と霧』については、「本書を読んで心打たれるのは、そのような[ナチスの強制収容所のような]悲惨の極限にありながらも、なお人間の尊厳を保ち続ける収容者の姿だ」と書く。

金子さんにとって、3年間仕事をした沖縄も終生の課題でありつづけた。

連載でも5回にわたって、沖縄にふれている。

目取真俊の作品には、「戦後の長い時間の堆積から、戦争の記憶が表に噴出する瞬間」がとらえられている、という。そして、「沖縄では広大な米軍基地の存在が、かつての戦争を今も想起させる」。

大城立裕が『カクテル・パーティー』でえがいたのは、「復帰後も、沖縄にとっての戦争のリアリティーは、変わらなかった」ということだ。

元沖縄県知事の大田昌秀は晩年に『沖縄 鉄血勤皇隊』の刊行に心血を注いだ。大田は「私の生は多くの学友の血で購われた」と記している。かれにとっては、沖縄戦の経験こそが「生き方の原点」だった。

沖縄支局から本社文化部に異動になったころ、金子さんは沖縄での米軍兵士による少女暴行事件に直面した。

2016年にも米軍属による女性暴行殺害事件が発生した。

金子さんは書く。

〈抗議の県民大会で被害者と同世代の玉城愛さんは「幸せに生きるって何なのでしょうか」と問いかけた。「生きる尊厳と生きる時間が、軍隊によって否定される」。そんな社会を生み出しているのはいったい誰なのか。〉

沖縄のかかえる現実を、われわれはのんしゃらんと忘れがちだ。

岡本太郎は1967年4月3日にベ平連が「ワシントン・ポスト」に出した意見広告の上半分に「殺すな」と大書した。

〈岡本さんにとって「殺すな」と叫ぶのはベトナムの民衆、ヒロシマの被爆者ばかりでなく、沖縄の自然と文化でもあり、さらに「太陽の塔」という名の異形の存在でもあったかもしれない。異形の存在は進歩の流れでかき消えようとする。だが、その生命力を私たちが生き直すことはできないかというのが、岡本さんの隠れた問いだったのではないか。〉

生命力のある異形の者への変身欲望があふれている。

そのいっぽうで、このころ、金子さんのなかでは、自死という問いが頭をかすめている。

がんで入院した作家の吉村昭は、点滴のカテーテルを引き抜き、みずから死を選んだ。

〈だがやはり、しかし……と思いたいのだ。人間へ微笑に満ちたまなざしを送ってきた吉村さんだからこそ、歴史の中ではまさに小さな人間の生きる姿を、もっと私たちに見せてほしかったと思えてならないから。〉

評論家の西部邁は生命至上主義へのいらだちを感じながら、自裁の道を選んだ。だが、金子さんは「人がただ『生きる』ということそれ自体の尊さを、感じたいと思うのだ」と書く。

はたして美しい死というものがあるのか。

「重要なのは意味付けを超えた『生そのもの』だ」

ここで金子さんが思い起こすのは小田実のことだ。小田実は特攻隊員の死が「散華」ではなく「難死」だと語っていた。

〈小田さんが大阪空襲で見たのは、市民が逃げ惑った末に殺される無意味な死で、それは美しい死の幻想で人を戦争に赴かせる「国家原理」への、対抗軸になるはずだった。だが平和主義で被害者体験が強調され、戦中の加害体験の自覚が曖昧になると、平和思想がその内実を失う危機感があったのではないか。小田さんがベトナム反戦運動など、さまざまな市民運動を自ら率先したのは、そのためだったろう。〉

その小田実が死のひと月前の2007年6月、金子さんを病床に招いて、話を聞いたことを思いだす。小田は、せめて、あと2年生きたいと話した。

「私には明るい率直さで語られたその一言に、逃れられない死への不安と無念、刻々と過ぎ去る時間へのやるせなさなどが、感じ取れるように思えた」と金子さんは書いている。

せめて、あと2年というのは、金子さんも同じ思いだったろう。

連載「生きることばへ」は、小林秀雄への言及で、いったん幕を閉じる。「歴史とは生きた一人一人の喜びと悲しみの集積であるという考えが、批評家の思考の核に揺るぎない確信としてあるように、思われる」と金子さんは書く。そして、いったん連載は終えるが、いずれ稿を改めて再開したいと締めくくっていた。

だが、それはかなわなかった。金子さんは8月9日に入院し、9月2日にいったん退院したものの、9月13日に帰らぬ人となった。

入院中の日記に、金子さんはこう書いている。

〈命なり、生きることについては、ずい分といろいろ書いた気がする。学ぶこともできた。ほかにまだ何かあるだろうか──あるのかも知れない。少なくとも、死ぬまでに、まだ時間はあるだろう。……ただし、死は全ての人間に予告もなしにやってくる。〉

金子さんは、最後の最後まで、仕事をしつづけていた。

竹田青嗣『欲望論』を読む(6) [思想・哲学]

根気がなくて、なにごとも途中で投げだしてしまうのが、ぼくの欠点である。本書も難解なあまり、ついつい途中で断念ということで終わってしまいそうだ。しかし、せっかく買ったのだから、時間はかかっても(たとえ断続的にでも)、なんとか読み切って、多少なりとも理解したいのが人情だろう。

いま読んでいるのは、とりあえず2巻のうち第1巻の半分を越したあたり。まだまだ先は長い。前途多難というべきか。

まず、「神も輪廻も存在しないということになれば、思考は何に向かうべきか」と著者は問うている。神なき時代に、何か確信をもちたいという気持ちはよくわかる。

ここでは、世界において意味と価値が発生するのは、欲望−身体の関係性によってであるということが論じられている。言い換えれば、世界に意味と価値を与えるのは、神でも世間でもなく、何かをしたいと思っている私自身であるということ。

神なきあとの哲学が、神に代わる絶対者の探求、もしくは人間存在の理念化に向かったことはよく知られている。これに真っ向から反対したのがニーチェだというのは、意外の感もある。著者によれば、ニーチェは「超越化」に反対し、「人間の価値の本質を、われわれの現実存在、肉体や身体の現実性に定位して問い直すこと」を求めたという。

19世紀半ばに発生した新カント派は、価値の普遍性を打ちだし、事実ではなく本質の探求に向かった。価値はより低いものからより高いものへと分類された。なまの生活世界、世俗世界、自然世界は価値が低いとされ、「超越的な本質世界」が目指されることになる。これもまた聖なる価値へと上向する本体論にほかならない、と著者はいう。

重要なのは、ニーチェとフッサールの哲学的ラディカリズムに立ち返ること。先構成された(すなわち前もって与えられた)価値や歴史から意味を説くのではなく、欲望―身体の関係性から生成される意味と価値から、「先構成的諸観念の捏造」を暴露する(本体論を批判する)ことだ、と著者はいう。

さらに重要なのは、現代の懐疑論を克服することだ。

分析哲学とポストモダン思想は、論理的相対主義を武器にして、普遍的認識の可能性を否定する。この構図は基本的にゴルギアスの懐疑論と変わらない、と著者は論じる。

前期ウィトゲンシュタインの場合は、論理学において、意味を数学化し、記号=意味の同一性を実現しようとした。しかし、この試みは錯誤でしかなかった。なぜなら、「言語記号の本質はまさしくそれが意味の多義性を含むという点にあるからだ」。

意味の数学化は、ある意味で、特異な作業をともなう。著者によれば、「あらゆる概念は本来多義性をもつが、数学化はこれに厳密規定を与えて一つの客観的な記号の体系、誰もが絶対的に同一の仕方でしか操作し得ない記号の体系へと置き換えるのである」。

しかし、後期ウィトゲンシュタインは懐疑論の立場を強める。言語が多義的であることに立ち戻り、言語によって、現実を再現するのは不可能であると考えるようになる。

つぎにデリダについて。

著者はデリダを「現代のゴルギアス」と名づけている。デリダは「今」はそれ自体として存在しないという。「今」と呼ばれるものは「過去」「今」「未来」といった差異の運動のなかでしか存在しない。厳密な同一性なるものは存在せず、いっさいは差異である。その差異の運動をデリダは「差延作用」と呼ぶ。

しかし、これは相対主義的懐疑論であって、相対主義では本体論、すなわち形而上学を解体できない、と著者は主張する。いくら今はないといっても、人にとって、今という時間があることは否定できない。同一性にたいして差異を主張するだけでは、時間が何であるかを示すことはできない。差異の哲学は、たえざる変革への志向をもつが、そのことによって、力がすべてを決定するという現実論理に対抗するすべを失ってしまうのではないか、と著者はいう。

「現代思想は原理の思考を、つまり思想の正当性や普遍性を問う思考それ自体を放棄し、まさしく否定神学的な、あるいは寓喩−説話的な預言者哲学をつぎつぎに生み出した」

そうした預言者的哲学を展開したひとりがドゥルーズだ、と著者は考えている。

ドゥルーズは、あらゆる事象の根源に「反復としての差異」が存在するという。すなわち反復しつづける差異。世界が硬化し死に向かわないのは、つねにそこにみずからを刷新する運動性があるからだ、とドゥルーズは考える。

ヘーゲルの絶対精神にたいして、ドゥルーズは絶対差異を唱える。その底には、世界にたいして永遠に異議を唱えつづける懐疑論的相対主義がある、と著者はいう。「ここにあるのは、秩序=反動性に対する反秩序=能動性というイメージ上の対抗にすぎ」ない。「ここでの思考は先行者を包括して新しい原理へと超え出ようとするのではなく、理念的対立をこととする預言者的哲学へと退行している」。すなわち永遠の抵抗。

ドゥルーズにはベルクソンに似た時間論もある。ベルクソンは精神の本質を「記憶」の概念で示したが、ドゥルーズはこれを「反復」と「差異」の概念に置き換える。現在は「習慣のうちを生きること」であり、未来は「たえざる革命へと向かう精神」の繰り返しと位置づけられる。「ドゥルーズでは、『未来』とは、一切を革新し、刷新し続ける革命への『希望』と『要請』を表現する理念となる」。

ドゥルーズによれば、この差異化の動きは秩序や制度によって、否定され歪曲される運命にある。そのため、差異の哲学はある局面で「革命」の哲学へと移行する。しかし、その哲学は社会制度の構想を禁じているため、終末論的絶望とシニシズムに彩られた、出口の見えない反抗に終始する、と著者は批判する。

著者は、分析哲学やポストモダン思想に否定的だということができるだろう。

ここからは、意味に関する考察に移る。

まず意味の同一性は成立するかという問題。

意味の同一性は、言語による正しい表象が実現するか、言語による正しい伝達がなされるか、さらにはそもそも普遍的認識なるものがあるのかにかかわっている。

現代哲学はいずれも同一性はないという論理に帰着する。しかし、同一性についての問いは、そもそも本体が存在するかいなかという議論であって、本体がないということになれば、問いそのものが消滅するのだ、と著者はいう。

問題は同一性という概念の本質をいかに考えるかということなのである。

〈「意味」を言語あるいは記号に担われるものと考えるかぎり、言語あるいは記号の「意味」は、対象あるいは認識との「一致」すなわち「一義性」を確定されえない。……「意味」の本質の問題を解明するには、意味の問いを論理学的地平から引き離し、意味の本体論を解体して、これを現象学的−欲望相関的意味論の地平へと差し戻さねばならない。〉

同一性が存在するかいなかと考えるから、おかしくなるのだ。同一性は欲望−身体に相関して現われるとみるべきだ、と著者はいう。

もう一度考えてみよう。数学的概念においては、同一性は成立する。

いっぽう、言語は本質的に多義的な意味の集約にほかならないから、言語によって、対象を一つの意味に還元することは不可能である。これは論理学的には正しい。

とはいえ、言語の実際の場を考えれば、問題はそこに同一性が成立するかいなかということではなく、どのような間主観的な共通了解が成立するのかということだ、と著者は論じる。

感覚の同一性があるかどうかも、なかなか困難な問題である。とはいえ、感覚においても同一性が成立しないわけではない。たとえば人は同じ音楽、同じ顔を一瞥のうちに同定する。そうした情動性の質は比喩によってしか表現し得ない。言い換えれば「感覚的事象の同一性の規定は、『情動の同一性』以外の根拠をもたない」。したがって、「人間間の関係感情の本質を把握するには、主体と対象との間のエロス関係の本質を捉えねばならない」ということになる。つまり、感覚的事象についても、実存的な欲望−身体の関係性からそのあらわれ方を把捉しなければならない。

著者によれば、言語は言語のやりとり、すなわち無数の「言語ゲーム」のなかで成立し、そこには人間どうしの「関係的企投行為」が横たわっている。言葉はそれを媒介的に「代行―表象」しているにすぎない。

後期ウィトゲンシュタインの功績は、「言葉を用いて語り合いつつ生きるということ、そのことが人間にとってもつ意味の核心は何であるのか」を問うたことである。そこから、次のことが明らかになる、と著者はいう。

〈「言語ゲーム」は人間の実践的要求−応答ゲームにおける関係的意味生成に基礎をおき、言語の意味はこの実践関係としての「言語ゲーム」に基礎をおく。〉

人と人の関係を抜きにして、言語は成立しないということだ。

ところで、人を含む動物は対象の存在とその意味−価値を一瞥のうちに把捉するものだ。これを可能にするのが直知的知覚である。直知的知覚が主体のそのつどの欲望−関心に相関していることはいうまでもない。

人にとって、身の回りのものはすでに一般対象意味をもったものとして現出している。と同時に、それは私にとって利用可能性、用途性をもったものでもある。その点でいえば、言語は、「われわれの生の実践的関係のうちで生成する意味の一般痕跡にすぎない」。

身体行動は単なる機械的メカニズムの連鎖によって動いているわけではない。そこには「何らかのエロス的力動の発現、情動、衝迫、目的性の生成、企投的努力、といった諸契機が存在する」。

高度な生き物は視角や聴覚、嗅覚といった「遠隔知覚」をもっており、これによって対象との距離や方向性を保ったまま、対象を認知することができる。

〈生き物が遠隔知覚によって「世界」を空間性・時間性の構造として分節すること。このことこそは、「生世界」が意味と価値のたえざる生成の世界であることの根源である。〉

言語が生動するのは、こうした生世界において意味(ノエマ)と価値が生成されているからである。

生き物が生きるためには外界からエネルギーを取り入れなければならない。そのためには対象を瞬時に認知し、対象に企投するプロセス(衝迫、目標、判断、行為、努力)が必要になってくる。対象の直知的把握が意味をもたらす。意味は実存的範疇である。

意味(ノエマ)の本質は、対象を身体−欲望相関的に把握することである。意味は対象にたいする実存主体の当為において発生する。価値は「対象が指し示すエロス的可能性の強度の了解」であり、「対象が用在性としてもつ『価値』」である。

世界が意味と価値の秩序として生成するのは、生の意識のうちに欲望―衝動が到来することによってである。そして生成する世界から、存在としての世界が間主観的に構成される。

〈「価値」は質的強度の秩序であり、「意味」は目的にいたる優先性や順序性の秩序である。主体における「われ欲す」が発動してはじめて、世界は当の対象をめぐる意味と価値の秩序となる。……この意味と価値の生成の地平においては、「世界」は、「本体としての世界」が決してもちえない絶対的起点と終末、その根源と限界をもつ。〉

人間は「実存世界」と「客観世界」という二重性の世界性のなかで生きている。実存世界が、いわば自身にとっての世界であるのにたいし、客観世界とは「間主観化された一般性の世界」にほかならない。

この世界のどちらが真実かを問うのはばかげている。両方は支え合って世界を構成している。しかし、普遍性はいうまでもなく「客観世界」に求められるべきだろう、と著者は記している。

いま読んでいるのは、とりあえず2巻のうち第1巻の半分を越したあたり。まだまだ先は長い。前途多難というべきか。

まず、「神も輪廻も存在しないということになれば、思考は何に向かうべきか」と著者は問うている。神なき時代に、何か確信をもちたいという気持ちはよくわかる。

ここでは、世界において意味と価値が発生するのは、欲望−身体の関係性によってであるということが論じられている。言い換えれば、世界に意味と価値を与えるのは、神でも世間でもなく、何かをしたいと思っている私自身であるということ。

神なきあとの哲学が、神に代わる絶対者の探求、もしくは人間存在の理念化に向かったことはよく知られている。これに真っ向から反対したのがニーチェだというのは、意外の感もある。著者によれば、ニーチェは「超越化」に反対し、「人間の価値の本質を、われわれの現実存在、肉体や身体の現実性に定位して問い直すこと」を求めたという。

19世紀半ばに発生した新カント派は、価値の普遍性を打ちだし、事実ではなく本質の探求に向かった。価値はより低いものからより高いものへと分類された。なまの生活世界、世俗世界、自然世界は価値が低いとされ、「超越的な本質世界」が目指されることになる。これもまた聖なる価値へと上向する本体論にほかならない、と著者はいう。

重要なのは、ニーチェとフッサールの哲学的ラディカリズムに立ち返ること。先構成された(すなわち前もって与えられた)価値や歴史から意味を説くのではなく、欲望―身体の関係性から生成される意味と価値から、「先構成的諸観念の捏造」を暴露する(本体論を批判する)ことだ、と著者はいう。

さらに重要なのは、現代の懐疑論を克服することだ。

分析哲学とポストモダン思想は、論理的相対主義を武器にして、普遍的認識の可能性を否定する。この構図は基本的にゴルギアスの懐疑論と変わらない、と著者は論じる。

前期ウィトゲンシュタインの場合は、論理学において、意味を数学化し、記号=意味の同一性を実現しようとした。しかし、この試みは錯誤でしかなかった。なぜなら、「言語記号の本質はまさしくそれが意味の多義性を含むという点にあるからだ」。

意味の数学化は、ある意味で、特異な作業をともなう。著者によれば、「あらゆる概念は本来多義性をもつが、数学化はこれに厳密規定を与えて一つの客観的な記号の体系、誰もが絶対的に同一の仕方でしか操作し得ない記号の体系へと置き換えるのである」。

しかし、後期ウィトゲンシュタインは懐疑論の立場を強める。言語が多義的であることに立ち戻り、言語によって、現実を再現するのは不可能であると考えるようになる。

つぎにデリダについて。

著者はデリダを「現代のゴルギアス」と名づけている。デリダは「今」はそれ自体として存在しないという。「今」と呼ばれるものは「過去」「今」「未来」といった差異の運動のなかでしか存在しない。厳密な同一性なるものは存在せず、いっさいは差異である。その差異の運動をデリダは「差延作用」と呼ぶ。

しかし、これは相対主義的懐疑論であって、相対主義では本体論、すなわち形而上学を解体できない、と著者は主張する。いくら今はないといっても、人にとって、今という時間があることは否定できない。同一性にたいして差異を主張するだけでは、時間が何であるかを示すことはできない。差異の哲学は、たえざる変革への志向をもつが、そのことによって、力がすべてを決定するという現実論理に対抗するすべを失ってしまうのではないか、と著者はいう。

「現代思想は原理の思考を、つまり思想の正当性や普遍性を問う思考それ自体を放棄し、まさしく否定神学的な、あるいは寓喩−説話的な預言者哲学をつぎつぎに生み出した」

そうした預言者的哲学を展開したひとりがドゥルーズだ、と著者は考えている。

ドゥルーズは、あらゆる事象の根源に「反復としての差異」が存在するという。すなわち反復しつづける差異。世界が硬化し死に向かわないのは、つねにそこにみずからを刷新する運動性があるからだ、とドゥルーズは考える。

ヘーゲルの絶対精神にたいして、ドゥルーズは絶対差異を唱える。その底には、世界にたいして永遠に異議を唱えつづける懐疑論的相対主義がある、と著者はいう。「ここにあるのは、秩序=反動性に対する反秩序=能動性というイメージ上の対抗にすぎ」ない。「ここでの思考は先行者を包括して新しい原理へと超え出ようとするのではなく、理念的対立をこととする預言者的哲学へと退行している」。すなわち永遠の抵抗。

ドゥルーズにはベルクソンに似た時間論もある。ベルクソンは精神の本質を「記憶」の概念で示したが、ドゥルーズはこれを「反復」と「差異」の概念に置き換える。現在は「習慣のうちを生きること」であり、未来は「たえざる革命へと向かう精神」の繰り返しと位置づけられる。「ドゥルーズでは、『未来』とは、一切を革新し、刷新し続ける革命への『希望』と『要請』を表現する理念となる」。

ドゥルーズによれば、この差異化の動きは秩序や制度によって、否定され歪曲される運命にある。そのため、差異の哲学はある局面で「革命」の哲学へと移行する。しかし、その哲学は社会制度の構想を禁じているため、終末論的絶望とシニシズムに彩られた、出口の見えない反抗に終始する、と著者は批判する。

著者は、分析哲学やポストモダン思想に否定的だということができるだろう。

ここからは、意味に関する考察に移る。

まず意味の同一性は成立するかという問題。

意味の同一性は、言語による正しい表象が実現するか、言語による正しい伝達がなされるか、さらにはそもそも普遍的認識なるものがあるのかにかかわっている。

現代哲学はいずれも同一性はないという論理に帰着する。しかし、同一性についての問いは、そもそも本体が存在するかいなかという議論であって、本体がないということになれば、問いそのものが消滅するのだ、と著者はいう。

問題は同一性という概念の本質をいかに考えるかということなのである。

〈「意味」を言語あるいは記号に担われるものと考えるかぎり、言語あるいは記号の「意味」は、対象あるいは認識との「一致」すなわち「一義性」を確定されえない。……「意味」の本質の問題を解明するには、意味の問いを論理学的地平から引き離し、意味の本体論を解体して、これを現象学的−欲望相関的意味論の地平へと差し戻さねばならない。〉

同一性が存在するかいなかと考えるから、おかしくなるのだ。同一性は欲望−身体に相関して現われるとみるべきだ、と著者はいう。

もう一度考えてみよう。数学的概念においては、同一性は成立する。

いっぽう、言語は本質的に多義的な意味の集約にほかならないから、言語によって、対象を一つの意味に還元することは不可能である。これは論理学的には正しい。

とはいえ、言語の実際の場を考えれば、問題はそこに同一性が成立するかいなかということではなく、どのような間主観的な共通了解が成立するのかということだ、と著者は論じる。

感覚の同一性があるかどうかも、なかなか困難な問題である。とはいえ、感覚においても同一性が成立しないわけではない。たとえば人は同じ音楽、同じ顔を一瞥のうちに同定する。そうした情動性の質は比喩によってしか表現し得ない。言い換えれば「感覚的事象の同一性の規定は、『情動の同一性』以外の根拠をもたない」。したがって、「人間間の関係感情の本質を把握するには、主体と対象との間のエロス関係の本質を捉えねばならない」ということになる。つまり、感覚的事象についても、実存的な欲望−身体の関係性からそのあらわれ方を把捉しなければならない。

著者によれば、言語は言語のやりとり、すなわち無数の「言語ゲーム」のなかで成立し、そこには人間どうしの「関係的企投行為」が横たわっている。言葉はそれを媒介的に「代行―表象」しているにすぎない。

後期ウィトゲンシュタインの功績は、「言葉を用いて語り合いつつ生きるということ、そのことが人間にとってもつ意味の核心は何であるのか」を問うたことである。そこから、次のことが明らかになる、と著者はいう。

〈「言語ゲーム」は人間の実践的要求−応答ゲームにおける関係的意味生成に基礎をおき、言語の意味はこの実践関係としての「言語ゲーム」に基礎をおく。〉

人と人の関係を抜きにして、言語は成立しないということだ。

ところで、人を含む動物は対象の存在とその意味−価値を一瞥のうちに把捉するものだ。これを可能にするのが直知的知覚である。直知的知覚が主体のそのつどの欲望−関心に相関していることはいうまでもない。

人にとって、身の回りのものはすでに一般対象意味をもったものとして現出している。と同時に、それは私にとって利用可能性、用途性をもったものでもある。その点でいえば、言語は、「われわれの生の実践的関係のうちで生成する意味の一般痕跡にすぎない」。

身体行動は単なる機械的メカニズムの連鎖によって動いているわけではない。そこには「何らかのエロス的力動の発現、情動、衝迫、目的性の生成、企投的努力、といった諸契機が存在する」。

高度な生き物は視角や聴覚、嗅覚といった「遠隔知覚」をもっており、これによって対象との距離や方向性を保ったまま、対象を認知することができる。

〈生き物が遠隔知覚によって「世界」を空間性・時間性の構造として分節すること。このことこそは、「生世界」が意味と価値のたえざる生成の世界であることの根源である。〉

言語が生動するのは、こうした生世界において意味(ノエマ)と価値が生成されているからである。

生き物が生きるためには外界からエネルギーを取り入れなければならない。そのためには対象を瞬時に認知し、対象に企投するプロセス(衝迫、目標、判断、行為、努力)が必要になってくる。対象の直知的把握が意味をもたらす。意味は実存的範疇である。

意味(ノエマ)の本質は、対象を身体−欲望相関的に把握することである。意味は対象にたいする実存主体の当為において発生する。価値は「対象が指し示すエロス的可能性の強度の了解」であり、「対象が用在性としてもつ『価値』」である。

世界が意味と価値の秩序として生成するのは、生の意識のうちに欲望―衝動が到来することによってである。そして生成する世界から、存在としての世界が間主観的に構成される。

〈「価値」は質的強度の秩序であり、「意味」は目的にいたる優先性や順序性の秩序である。主体における「われ欲す」が発動してはじめて、世界は当の対象をめぐる意味と価値の秩序となる。……この意味と価値の生成の地平においては、「世界」は、「本体としての世界」が決してもちえない絶対的起点と終末、その根源と限界をもつ。〉

人間は「実存世界」と「客観世界」という二重性の世界性のなかで生きている。実存世界が、いわば自身にとっての世界であるのにたいし、客観世界とは「間主観化された一般性の世界」にほかならない。

この世界のどちらが真実かを問うのはばかげている。両方は支え合って世界を構成している。しかし、普遍性はいうまでもなく「客観世界」に求められるべきだろう、と著者は記している。

金子直史『生きることばへ』を読みながら(4) [人]

2018年9月に大腸がんのため58歳で亡くなった共同通信元文化部長、金子直史さんの本『生きることばへ』を読んでいる。このころ金子さんは「生きることばへ」という連載記事を出稿しながら、日記をつけていた。それを少しずつメモしながら、金子さんをしのぶ。

2018年は空が青くて、富士山がきらめく三が日ではじまった。

緩和ケアを受けながら、「生きることばへ」の原稿執筆がつづく。

スーザン・ソンタグについて。

〈そして最期の時。彼女はここで初めて「私、死ぬんだわ」と泣いたのだという。それは生きる闘いを全うした果ての、祈るようなつぶやきだったのではないかと思えてならない。〉

高見順について。

〈私は、高見が結局は[最期に]「なまの感慨」、装わない自らの姿を素直に表現せざるを得なかったことに強い印象を受ける。〉

高見順も、最期は世間にたいする衣装や演技を脱ぎ捨て、宝石箱のような「小さな心」に戻ったのだ。

2月になると、痛みがますます強くなり、抗がん剤としてイリノテカンが投与される。夜間も鎮痛剤のオキノームが手放せなくなる。

「神さま──。もう少しゆっくり、ラクに…」

丸木美術館を取材。沖縄にも行きたいと思っている。

広島と水俣もテーマでありつづけた。もちろん戦争も。

いくつもの原稿がつづられる。

〈被爆者にとっての記憶とは、死者が生きた姿そのものなのではないか。だから時間はそこで止まり、記憶は日常の奥底に潜む。でも実は誰もが、そうした記憶を抱えて生きているのではないか──。〉

〈そして思う。一人一人の生をかけがえのないものと感じ取れる社会を、私たちはどこまで築き上げているのだろうかと。〉

原爆でも水俣でも、人々は「なぶりもの」にされていった、と丸木俊さんはいう。「水俣はゆっくり起こってくるヒロシマ、原爆なんです」

〈水俣には「もだえ神」という言葉があるという。人の悲しみ、痛みを自分の悲しみとして引き受け、そして絶望せず、希望を手放さない存在。それは、自らの生が人々の生と分かちがたく結びついていることを、理屈ではなく、実感として感じ取れるからこそ、可能なのかと思う。〉

これは石牟礼道子についての言及だ。

鶴見和子も水俣を訪れている。

〈そこで鶴見さんの目に鮮明に映し出されていったのは、大多数の市民を優先して少数者に犠牲を求め、人間の生命を経済価値で計量化できると考える、近代社会のむき出しの実像だったろう。〉

その鶴見和子も脳出血で倒れる。

〈病室を訪れた[弟の]俊輔さんに鶴見さんは「死ぬというのは面白い体験ね。人生って面白いことが一杯あるのね。驚いた」と言い、俊輔さんは「人生は驚きだ」と応えて笑い合う。〉

おそらく金子さんもこんなふうに言ってみたいと思っている。

満ち足りた「時」のなかにくるまれるのは、何かを書いているときだ。

だが、病状は確実に進行している。

「CT 肺に転移増えている説明。リンパにきていて、数カ月で穴があく……」

3月半ばには入院して、腎臓ステントを交換する。

抗がん剤の影響で眠さと倦怠感。

身体の機能が停止すると、魂はどこに行くのかと考える。

真木悠介『気流の鳴る音』について。

〈現在の意味を未来の結果からの投影で測るのでなく、未来を遮断することで見えてくる目の前の現実の豊かさ!〉

そして、宮沢賢治について。

〈宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』は、いわば賢治にとっての「死と再生の物語」だろう。……カンパネルラは友のため自らは犠牲となり、ジョバンニも「みんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない」と言う。……悲しみを通じて見えてくる世界の輝きというものが、確かにあるかもしれない。〉

宮沢賢治を出稿したころの日記にはこうある。

「不思議なものだ。しばらくずっと遠ざかっていたクラシックが5年ほど前から戻ってきているし、以前は聞きもしなかったバロックが、今は妙にしっくりとくるのも不思議だ」

このころからベクティビックスの投与がはじまっている。

2018年は空が青くて、富士山がきらめく三が日ではじまった。

緩和ケアを受けながら、「生きることばへ」の原稿執筆がつづく。

スーザン・ソンタグについて。

〈そして最期の時。彼女はここで初めて「私、死ぬんだわ」と泣いたのだという。それは生きる闘いを全うした果ての、祈るようなつぶやきだったのではないかと思えてならない。〉

高見順について。

〈私は、高見が結局は[最期に]「なまの感慨」、装わない自らの姿を素直に表現せざるを得なかったことに強い印象を受ける。〉

高見順も、最期は世間にたいする衣装や演技を脱ぎ捨て、宝石箱のような「小さな心」に戻ったのだ。

2月になると、痛みがますます強くなり、抗がん剤としてイリノテカンが投与される。夜間も鎮痛剤のオキノームが手放せなくなる。

「神さま──。もう少しゆっくり、ラクに…」

丸木美術館を取材。沖縄にも行きたいと思っている。

広島と水俣もテーマでありつづけた。もちろん戦争も。

いくつもの原稿がつづられる。

〈被爆者にとっての記憶とは、死者が生きた姿そのものなのではないか。だから時間はそこで止まり、記憶は日常の奥底に潜む。でも実は誰もが、そうした記憶を抱えて生きているのではないか──。〉

〈そして思う。一人一人の生をかけがえのないものと感じ取れる社会を、私たちはどこまで築き上げているのだろうかと。〉

原爆でも水俣でも、人々は「なぶりもの」にされていった、と丸木俊さんはいう。「水俣はゆっくり起こってくるヒロシマ、原爆なんです」

〈水俣には「もだえ神」という言葉があるという。人の悲しみ、痛みを自分の悲しみとして引き受け、そして絶望せず、希望を手放さない存在。それは、自らの生が人々の生と分かちがたく結びついていることを、理屈ではなく、実感として感じ取れるからこそ、可能なのかと思う。〉

これは石牟礼道子についての言及だ。

鶴見和子も水俣を訪れている。

〈そこで鶴見さんの目に鮮明に映し出されていったのは、大多数の市民を優先して少数者に犠牲を求め、人間の生命を経済価値で計量化できると考える、近代社会のむき出しの実像だったろう。〉

その鶴見和子も脳出血で倒れる。

〈病室を訪れた[弟の]俊輔さんに鶴見さんは「死ぬというのは面白い体験ね。人生って面白いことが一杯あるのね。驚いた」と言い、俊輔さんは「人生は驚きだ」と応えて笑い合う。〉

おそらく金子さんもこんなふうに言ってみたいと思っている。

満ち足りた「時」のなかにくるまれるのは、何かを書いているときだ。

だが、病状は確実に進行している。

「CT 肺に転移増えている説明。リンパにきていて、数カ月で穴があく……」

3月半ばには入院して、腎臓ステントを交換する。

抗がん剤の影響で眠さと倦怠感。

身体の機能が停止すると、魂はどこに行くのかと考える。

真木悠介『気流の鳴る音』について。

〈現在の意味を未来の結果からの投影で測るのでなく、未来を遮断することで見えてくる目の前の現実の豊かさ!〉

そして、宮沢賢治について。

〈宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』は、いわば賢治にとっての「死と再生の物語」だろう。……カンパネルラは友のため自らは犠牲となり、ジョバンニも「みんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない」と言う。……悲しみを通じて見えてくる世界の輝きというものが、確かにあるかもしれない。〉

宮沢賢治を出稿したころの日記にはこうある。

「不思議なものだ。しばらくずっと遠ざかっていたクラシックが5年ほど前から戻ってきているし、以前は聞きもしなかったバロックが、今は妙にしっくりとくるのも不思議だ」

このころからベクティビックスの投与がはじまっている。

『山片蟠桃の世界』を上梓 [雑記]

しばらく、本づくりの作業に没頭していて、このブログもほとんど休眠状態でした。

やっと本が完成しました。

タイトルは『山片蟠桃の世界』。上下巻で、原稿の量は400字で1300枚あります。

AmazonのKindle本で買うことができます。Amazonで「山片蟠桃の世界」と検索してみてください。

Kindleブックを持っていなくても、パソコンで読むことが可能です。

お値段は上が108円、下が107円です。

その序だけ以下に示しておきますが、中身は物語で、けっしてむずかしくありません。古文の直接引用もありません。

よろしければ、お読みください。

序

升屋小右衛門は浪華でもよく知られた伝説の商人だった。

だが、かれが蟠桃という別の名前をもっていることは、ほとんどだれも知らなかった。

山片蟠桃は徳川時代後期に新たな知の可能性を切り開いた思想家である。近代の知への扉を開けたこの経済人は、ある面で近代を激しく拒否する人でもあった。

近代とは国家幻想と産業社会の膨張に彩られる時代である。その近代が近づく予感に、かれの知はあらがおうとしていた。

人は生まれながらにして自由で平等ではない。身分の枠はきびしかった。だが、知の前に自由と平等は開かれる。たとえ身分や役割にしばられていても、人はそれぞれ知を得るところから出発しなければならない。

そのためには、まず神仏や鬼神のもたらす虚妄をしりぞけ、現実を見つめる必要がある。格物致知は世界が神秘化・絶対化へと逆行するのを防ぐための営為にほかならなかった。

蟠桃は個々の知が大知へと結集し、公共の場が形成されていくことを願っていた。かれにとっては市場こそが、そうした大知のあらわれだった。だが、大知がつくられるのは、もちろん市場においてだけではない。政治における大知こそが求められていた。

蟠桃の知は西洋に向けて開かれていた。だが、その根本は儒の教えである。儒の教えは普遍と信じていた。それは単なる道徳や秩序意識ではない。人の生き方を示す普遍的な思想だった。

和魂洋才ではない。東洋道徳西洋芸術(技術)でもない。洋学はあくまでも普遍的な儒学のなかに吸収されるべきものとして存在した。

人は時代の制約をまぬかれない。それでも、かれは成熟する江戸文明のなかを懸命に生きた。

これは大坂船場の商人、山片蟠桃をめぐる物語である。

ブログもぼつぼつ再開したいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

山片蟠桃と伊能忠敬は出会ったか?(修正版) [山片蟠桃補遺]

これは以前の記事の修正版です。

いまは自主制作版のKindleで『山片蟠桃の世界』という本を準備しているので、このところブログはすっかりご無沙汰になっています。

8年前、国会図書館に立ち寄って、『伊能忠敬測量日記』をあさったことがあります。

できれば、山片蟠桃(1748-1821)と伊能忠敬(1745-1818)の出会いをさぐりたいと思ったからです。もちろんふたりにつながりはあります。

ふたりをつなぐのは、大坂の麻田剛立(ごうりゅう、1734-99)という天文暦学者です。

蟠桃は大坂の本町3丁目で「先事館」という私塾を開いていた剛立のもとによく出入りしていました。剛立の直接の弟子ではありませんが、剛立とは懇意でした。剛立の手控えにも、枡屋(正しくは升屋)七郎左衛門(蟠桃のこと)の名前がちらほらと出てきます。

蟠桃の大宇宙論や地動説は剛立グループの影響を受けています。

いっぽう佐原の伊能忠敬は51歳(数え)のとき、長男に家督をゆずり、江戸に出て、幕府の天文方、高橋至時(よしとき、1764-1804)に天文や測量を学びます。

高橋至時は、麻田剛立の愛弟子です。寛政7年(1795)、幕府は改暦を議するため、剛立を江戸に召しだそうとしますが、かれは高齢を理由として、これに応じず、代わって、幕府の開設した通称「浅草天文台」所長に愛弟子の至時を送りだしました。その直後に、伊能忠敬は高橋至時に弟子入りするわけです。このとき至時は32歳でした。

ですから、高橋至時から学んだ伊能忠敬は、麻田剛立の天文暦学を吸収したことになり、その意味で、剛立の教えを直接受けた山片蟠桃と知的水脈においてつながっていることになるわけです。

伊能忠敬は麻田剛立のもうひとりの愛弟子、間重富(1756-1816、はざま・しげとみ)からも学んでいます。重富もまた幕府から天文方御用に任じられ、至時を手伝っており、忙しい至時が京に出向いているときなどは、重富が忠敬に天文学を教えたのでした。もちろん、蟠桃と重富も懇意の仲です。

問題は、はたして山片蟠桃と伊能忠敬は実際に出会ったことがあるのかということです。

井上ひさしの小説『四千万歩の男』には、たしか仙台の宿で、ふたりが出会って、難事件を解決するとともに、熱く語りあい、末永い友情を交わすといった場面が出てきます(手元に本がないので、うろおぼえですが)。

ところが、これは実はありえないのです。

伊能忠敬が子午線1度の距離を測定するのを兼ねて、蝦夷地に向かう第1次測量に着手するのは寛政12年(1800)4月19日のことです。このときは10月21日に江戸に戻っていますが、仙台を訪れたのは行きの4月27日との記録が残されています。

本州東海岸を調査する第2次測量がおこなわれるのは享和元年(1801)。4月2日に江戸を出発し12月7日に帰着するこの測量で、伊能忠敬は8月27日と28日の2日間、石巻に泊まっています。

いっぽう山片蟠桃がはじめて仙台を訪れたのは寛政9年(1797)のことです。1月28日に大坂を出発し、3月1日に仙台の青葉城に登城します。3月6日から8日にかけ、仙台米の積み出し港となる石巻も訪れています。このときは蟠桃が番頭をつとめる升屋が仙台藩の蔵元になるという話が本決まりになろうとしていました。大坂に帰着するのは5月上旬。

蟠桃がもう一度仙台におもむくのは、文化8年(1811)春のことです。このときは仙台藩主、伊達周宗(ちかむね)の目通りを受ける予定だったのですが、藩主病気のためかないませんでした。

さらに事実関係を追加すると、蟠桃は持病を治すため寛政11年(1799)秋に湯島(現在の城崎)で長逗留し、大坂に戻った翌年は船場であわただしく仕事をしています。升屋が仙台藩の蔵元を引き受けるにあたっての秘策を練っていたといってよいでしょう。

こうして、享和元年(1801)から升屋は仙台藩の蔵元になるのですが、この年も蟠桃が仙台におもむいた形跡はありません。むしろ、ひとしごとを終えたあと、畢生の大作『夢の代』に結晶することになる『宰我の償』を書きはじめようとしているのです。

だから、どうみても日時がずれています。井上ひさしが小説で描いたように、寛政12年、あるいは享和元年に、仙台や石巻で伊能忠敬と山片蟠桃が出会った形跡はないのです。そのときの忠敬の日記にも蟠桃の名前はでてきません。

それでは大坂ではどうでしょうか。

伊能忠敬は文化2年(1805)2月25日から翌3年11月15日まで、第5次測量をおこなっています。このときは紀伊半島を回って、文化2年8月18日から25日まで大坂に滞在します。そして、そのあと瀬戸内を回って、岡山で越年し、下関から山陰地方へと回る旅がつづきます。

大坂に滞在したとき、忠敬はいろんな人と会っていますが、日記で見るかぎり、升屋あるいは蟠桃の名前はありません。

ただ、このときよく出てくるのが間清一郎(はざま・せいいちろう)という人物です。これはかつて浅草の天文台で高橋至時とともに忠敬に天文学を教えた間重富の長男、間重新(1786-1838、はざま・しげよし)のことです。間重富はこのころまだ江戸で仕事をしており、ようやくそれから解放されて大坂に戻るのは文化6年(1809)になります。

寛政の改暦が終わったあと、いったん大坂に戻った間重富が江戸に戻らなければならなかったのは、高橋至時が享和4年(1804)1月に肺病のため亡くなったからです。41歳の若さでした。幕府から重富に出府の要請がきました。

伊能忠敬「測量日記」の大坂の項には、もうひとり、麻田立達という人物がでてきます。麻田剛立の息子です。文化2年(1805)8月24日に忠敬はこの立達らとともに、浄春寺にある麻田剛立の墓を詣でています。

残念ながら、このときの日記にも山片蟠桃(当時は升屋七郎左衛門)の名前は出てきません。

ついでですから、それから3カ月後(この年は閏の8月がありました)の10月12日と13日に、忠敬がぼくの田舎である高砂を訪れていることにも触れておきましょう。

このとき忠敬は高砂・北本町の原喜三右衛門のところに宿を借りています。高砂にはいる前、別府(べふ)では手枕の松を眺め、尾上で古鐘と相生の小松を一覧し、それから高砂の牛頭天王(いまの高砂神社)で、相生の松を一見しています。忠敬が宿泊先とした原家の当主は、高砂の大年寄をつとめていました。そのほか忠敬は菅谷恵左衛門、梶原長左衛門、代市野右衛門などといった町の有力者と会っています。

気になるのは高砂町を出立した10月14日の日記です。

現代語に訳すと、およそこんなふうに書かれています。

〈……高砂町より、ただちに岡道を的形村へ行く。曽祢(そね)天満宮を参詣。……寛政5年(1793)4月末に播州を遊覧したさい、菅原道真公が手ずから植えられたとされる古松が龍のように苔むし、葉が短く針のようにとがり、実に千年もへたと思われる、我が国第一の古松だと感じいったものだ。それがことし12年ぶりに訪れると、名松は枯れてしまっており、その残りが無残な姿をさらしている〉

気になるというのは、曽祢の松もさることながら、寛政5年(1793)に忠敬が播州を遊覧したことがあるという記述です。

伊能忠敬が家督を長男にゆずって江戸に出るのは寛政6年(1794)のことです。すると、その1年前に忠敬は播州にやってきたことになります。このころ大坂ではまだ麻田剛立が健在でした。ひょっとしたら、忠敬は大坂で麻田剛立と会ったことがあるのではないでしょうか。それゆえに12年後の剛立の墓参りにつながったとは考えられないでしょうか。

ちなみに忠敬が播州を遊覧した寛政5年の9月、山片蟠桃は「昼夜長短図並解(ならびにかい)」をまとめ、師ともいうべき麻田剛立に提出しています。これは季節ごとの昼と夜の長さを日本だけではなく全世界にわたって比較した画期的な表でした。

もし寛政5年に伊能忠敬が麻田剛立のもとを訪れていたとしたら、このとき忠敬は剛立の愛弟子である高橋至時や間重富、さらには蟠桃の直接の師である中井竹山や履軒、そして蟠桃本人とも会った可能性はないでしょうか。

記録魔である伊能忠敬は実は寛政5年の関西旅行日記を残しています。このとき忠敬はのちに測量スタッフとなる津宮村(現香取市)の名主、久保木清淵(竹窓)とともに伊勢参りに行き、そのついでに奈良と吉野、大坂、播州、京都に立ち寄っています。3月から6月にかけての長期旅行です。清淵も「西遊日記」といわれる記録を残しているようですが、これとあわせて忠敬の日記を読めば、もっといろいろなことがわかってくるのではないでしょうか。

いずれにせよ、ぼく自身は、もし蟠桃が伊能忠敬と出会ったとしたら、それは井上ひさしが『四千万歩の男』で書いている寛政12年(1800)の大坂ではなく、寛政5年(1793)の大坂船場だった可能性のほうが強いと勝手に想像しています。しかし、その想像を裏付けるには(あるいはこれもまったくの空振りということになるかもしれませんが)、伊能忠敬と久保木清淵の関西旅行日記を読まなければならないわけです。残念ながら、この日記は活字化されておらず、ここでぼくの推理も中断してしまいます。

「測量日記」をさらにみていきましょう。

伊能忠敬が第6次測量に従事したのは文化5年(1808)1月25日から同6年1月18日にかけてのことで、四国沿岸が主な調査対象でした。このときは舞子浜から淡路をへて四国に渡るのですが、その行き帰り2月24日から28日にかけてと、11月21日から25日にかけての2度、大坂に泊まっています。宿泊地は最初は大坂の呉服町、二度目は淡路町です。

このときも間清市郎や麻田立達などと会っていますが、残念ながら蟠桃の名前はありません。このころ蟠桃は大著『夢の代(しろ)』をほぼ書き上げていました。

ぼくの知るかぎり、いまのところ山片蟠桃と伊能忠敬が出会ったという証拠は見つかっていません。

それでも不思議なことがあります。

蟠桃がつとめた大坂の豪商・升屋には伊能図(忠敬のつくった日本地図)が残されているのです。それほど多くつくられたとも思えない伊能図がどうして升屋にあったのでしょうか。ここに残された伊能図は第1次測量にもとずく「寛政12年小図」で、ごく初期のものです。

のちにシーボルト事件を引き起こすことになる、いわばマル秘の「伊能図」が升屋に残されていることは、升屋と伊能忠敬の関係がただならぬものであったことを意味しています。

この図のでどころは、高橋至時だろうと思われます。第1次測量は幕府の公式事業ではありませんでした。その費用はほとんど忠敬の自費でまかなわれました。奥州から蝦夷地まで足を伸ばした忠敬は、そのとき作成した地図を寛政12年(1800)12月に幕府に提出していますが、その地図の写しは至時にも渡されていました。そのうちの小図の1枚を蟠桃が引き取ったにちがいありません。

それはいつだったのか。享和4年(1804)1月〔この年1月、文化と改暦〕、高橋至時は亡くなっています。このとき、至時の遺品として、蟠桃は伊能小図をもらったのでしょうか。それとも、受け取ったのは、もっと前か、それとも後か。蟠桃に至時の伊能図を譲ったのはだれだったのか。間重富でしょうか、それとも至時の息子で、のちにシーボルト事件で刑死する景保でしょうか。

しかし、ここでぼくは大きな思い違いをしていることに気づきます。じつは伊能図を手に入れたのは、蟠桃自身ではなく、主人の升屋平右衛門重芳(山片重芳)ではないかということです。

われわれはどうしても蟠桃のことに目がいきがちですが、蟠桃の背後に升屋の主人、重芳がいたことを忘れてはなりません。重芳は学者ではありませんが、名うてのコレクターでした。かれが興味をいだいたものは、オランダわたりの文物、それに天文地理、医学博物関係の資料などで、集められるかぎりのものを集めています。間重富や大槻玄沢とは昵懇で、かれらを通じて貴重な蘭書や天測機器、世界地図を買い入れた記録が残っています。

ほかに重芳は西洋時計やオルゴール、洋画、更紗、タバコ入れ、人形、鏡なども集めています。まさに「蘭癖」の収集家といえるでしょう。儒書や和本にはほとんど興味がありませんでした。

重芳の膨大なコレクションのなかに、伊能図がまぎれこんでいました。それはおそらく間重富からもたらされたものでしょう。

山片蟠桃は重芳のコレクションを自由に見たり使ったりできる立場にありました。『夢の代』の記述には、重芳の資料がおおいに寄与しました。

とはいえ、これではたして蟠桃と忠敬は出会ったかという謎が解明されたわけではありません。ぼくとしては、ふたりが出会ったという証拠を何とか見つけたいのですが、いまのところ問題は未解決です。

ただの妄想で終わってしまうかもしれません。でも、なんだかわくわくしますね。

いまは自主制作版のKindleで『山片蟠桃の世界』という本を準備しているので、このところブログはすっかりご無沙汰になっています。

8年前、国会図書館に立ち寄って、『伊能忠敬測量日記』をあさったことがあります。

できれば、山片蟠桃(1748-1821)と伊能忠敬(1745-1818)の出会いをさぐりたいと思ったからです。もちろんふたりにつながりはあります。

ふたりをつなぐのは、大坂の麻田剛立(ごうりゅう、1734-99)という天文暦学者です。

蟠桃は大坂の本町3丁目で「先事館」という私塾を開いていた剛立のもとによく出入りしていました。剛立の直接の弟子ではありませんが、剛立とは懇意でした。剛立の手控えにも、枡屋(正しくは升屋)七郎左衛門(蟠桃のこと)の名前がちらほらと出てきます。

蟠桃の大宇宙論や地動説は剛立グループの影響を受けています。

いっぽう佐原の伊能忠敬は51歳(数え)のとき、長男に家督をゆずり、江戸に出て、幕府の天文方、高橋至時(よしとき、1764-1804)に天文や測量を学びます。

高橋至時は、麻田剛立の愛弟子です。寛政7年(1795)、幕府は改暦を議するため、剛立を江戸に召しだそうとしますが、かれは高齢を理由として、これに応じず、代わって、幕府の開設した通称「浅草天文台」所長に愛弟子の至時を送りだしました。その直後に、伊能忠敬は高橋至時に弟子入りするわけです。このとき至時は32歳でした。

ですから、高橋至時から学んだ伊能忠敬は、麻田剛立の天文暦学を吸収したことになり、その意味で、剛立の教えを直接受けた山片蟠桃と知的水脈においてつながっていることになるわけです。

伊能忠敬は麻田剛立のもうひとりの愛弟子、間重富(1756-1816、はざま・しげとみ)からも学んでいます。重富もまた幕府から天文方御用に任じられ、至時を手伝っており、忙しい至時が京に出向いているときなどは、重富が忠敬に天文学を教えたのでした。もちろん、蟠桃と重富も懇意の仲です。

問題は、はたして山片蟠桃と伊能忠敬は実際に出会ったことがあるのかということです。

井上ひさしの小説『四千万歩の男』には、たしか仙台の宿で、ふたりが出会って、難事件を解決するとともに、熱く語りあい、末永い友情を交わすといった場面が出てきます(手元に本がないので、うろおぼえですが)。

ところが、これは実はありえないのです。

伊能忠敬が子午線1度の距離を測定するのを兼ねて、蝦夷地に向かう第1次測量に着手するのは寛政12年(1800)4月19日のことです。このときは10月21日に江戸に戻っていますが、仙台を訪れたのは行きの4月27日との記録が残されています。

本州東海岸を調査する第2次測量がおこなわれるのは享和元年(1801)。4月2日に江戸を出発し12月7日に帰着するこの測量で、伊能忠敬は8月27日と28日の2日間、石巻に泊まっています。

いっぽう山片蟠桃がはじめて仙台を訪れたのは寛政9年(1797)のことです。1月28日に大坂を出発し、3月1日に仙台の青葉城に登城します。3月6日から8日にかけ、仙台米の積み出し港となる石巻も訪れています。このときは蟠桃が番頭をつとめる升屋が仙台藩の蔵元になるという話が本決まりになろうとしていました。大坂に帰着するのは5月上旬。

蟠桃がもう一度仙台におもむくのは、文化8年(1811)春のことです。このときは仙台藩主、伊達周宗(ちかむね)の目通りを受ける予定だったのですが、藩主病気のためかないませんでした。

さらに事実関係を追加すると、蟠桃は持病を治すため寛政11年(1799)秋に湯島(現在の城崎)で長逗留し、大坂に戻った翌年は船場であわただしく仕事をしています。升屋が仙台藩の蔵元を引き受けるにあたっての秘策を練っていたといってよいでしょう。

こうして、享和元年(1801)から升屋は仙台藩の蔵元になるのですが、この年も蟠桃が仙台におもむいた形跡はありません。むしろ、ひとしごとを終えたあと、畢生の大作『夢の代』に結晶することになる『宰我の償』を書きはじめようとしているのです。

だから、どうみても日時がずれています。井上ひさしが小説で描いたように、寛政12年、あるいは享和元年に、仙台や石巻で伊能忠敬と山片蟠桃が出会った形跡はないのです。そのときの忠敬の日記にも蟠桃の名前はでてきません。

それでは大坂ではどうでしょうか。

伊能忠敬は文化2年(1805)2月25日から翌3年11月15日まで、第5次測量をおこなっています。このときは紀伊半島を回って、文化2年8月18日から25日まで大坂に滞在します。そして、そのあと瀬戸内を回って、岡山で越年し、下関から山陰地方へと回る旅がつづきます。

大坂に滞在したとき、忠敬はいろんな人と会っていますが、日記で見るかぎり、升屋あるいは蟠桃の名前はありません。

ただ、このときよく出てくるのが間清一郎(はざま・せいいちろう)という人物です。これはかつて浅草の天文台で高橋至時とともに忠敬に天文学を教えた間重富の長男、間重新(1786-1838、はざま・しげよし)のことです。間重富はこのころまだ江戸で仕事をしており、ようやくそれから解放されて大坂に戻るのは文化6年(1809)になります。

寛政の改暦が終わったあと、いったん大坂に戻った間重富が江戸に戻らなければならなかったのは、高橋至時が享和4年(1804)1月に肺病のため亡くなったからです。41歳の若さでした。幕府から重富に出府の要請がきました。

伊能忠敬「測量日記」の大坂の項には、もうひとり、麻田立達という人物がでてきます。麻田剛立の息子です。文化2年(1805)8月24日に忠敬はこの立達らとともに、浄春寺にある麻田剛立の墓を詣でています。

残念ながら、このときの日記にも山片蟠桃(当時は升屋七郎左衛門)の名前は出てきません。

ついでですから、それから3カ月後(この年は閏の8月がありました)の10月12日と13日に、忠敬がぼくの田舎である高砂を訪れていることにも触れておきましょう。

このとき忠敬は高砂・北本町の原喜三右衛門のところに宿を借りています。高砂にはいる前、別府(べふ)では手枕の松を眺め、尾上で古鐘と相生の小松を一覧し、それから高砂の牛頭天王(いまの高砂神社)で、相生の松を一見しています。忠敬が宿泊先とした原家の当主は、高砂の大年寄をつとめていました。そのほか忠敬は菅谷恵左衛門、梶原長左衛門、代市野右衛門などといった町の有力者と会っています。

気になるのは高砂町を出立した10月14日の日記です。

現代語に訳すと、およそこんなふうに書かれています。

〈……高砂町より、ただちに岡道を的形村へ行く。曽祢(そね)天満宮を参詣。……寛政5年(1793)4月末に播州を遊覧したさい、菅原道真公が手ずから植えられたとされる古松が龍のように苔むし、葉が短く針のようにとがり、実に千年もへたと思われる、我が国第一の古松だと感じいったものだ。それがことし12年ぶりに訪れると、名松は枯れてしまっており、その残りが無残な姿をさらしている〉

気になるというのは、曽祢の松もさることながら、寛政5年(1793)に忠敬が播州を遊覧したことがあるという記述です。

伊能忠敬が家督を長男にゆずって江戸に出るのは寛政6年(1794)のことです。すると、その1年前に忠敬は播州にやってきたことになります。このころ大坂ではまだ麻田剛立が健在でした。ひょっとしたら、忠敬は大坂で麻田剛立と会ったことがあるのではないでしょうか。それゆえに12年後の剛立の墓参りにつながったとは考えられないでしょうか。

ちなみに忠敬が播州を遊覧した寛政5年の9月、山片蟠桃は「昼夜長短図並解(ならびにかい)」をまとめ、師ともいうべき麻田剛立に提出しています。これは季節ごとの昼と夜の長さを日本だけではなく全世界にわたって比較した画期的な表でした。

もし寛政5年に伊能忠敬が麻田剛立のもとを訪れていたとしたら、このとき忠敬は剛立の愛弟子である高橋至時や間重富、さらには蟠桃の直接の師である中井竹山や履軒、そして蟠桃本人とも会った可能性はないでしょうか。

記録魔である伊能忠敬は実は寛政5年の関西旅行日記を残しています。このとき忠敬はのちに測量スタッフとなる津宮村(現香取市)の名主、久保木清淵(竹窓)とともに伊勢参りに行き、そのついでに奈良と吉野、大坂、播州、京都に立ち寄っています。3月から6月にかけての長期旅行です。清淵も「西遊日記」といわれる記録を残しているようですが、これとあわせて忠敬の日記を読めば、もっといろいろなことがわかってくるのではないでしょうか。

いずれにせよ、ぼく自身は、もし蟠桃が伊能忠敬と出会ったとしたら、それは井上ひさしが『四千万歩の男』で書いている寛政12年(1800)の大坂ではなく、寛政5年(1793)の大坂船場だった可能性のほうが強いと勝手に想像しています。しかし、その想像を裏付けるには(あるいはこれもまったくの空振りということになるかもしれませんが)、伊能忠敬と久保木清淵の関西旅行日記を読まなければならないわけです。残念ながら、この日記は活字化されておらず、ここでぼくの推理も中断してしまいます。

「測量日記」をさらにみていきましょう。

伊能忠敬が第6次測量に従事したのは文化5年(1808)1月25日から同6年1月18日にかけてのことで、四国沿岸が主な調査対象でした。このときは舞子浜から淡路をへて四国に渡るのですが、その行き帰り2月24日から28日にかけてと、11月21日から25日にかけての2度、大坂に泊まっています。宿泊地は最初は大坂の呉服町、二度目は淡路町です。

このときも間清市郎や麻田立達などと会っていますが、残念ながら蟠桃の名前はありません。このころ蟠桃は大著『夢の代(しろ)』をほぼ書き上げていました。

ぼくの知るかぎり、いまのところ山片蟠桃と伊能忠敬が出会ったという証拠は見つかっていません。

それでも不思議なことがあります。

蟠桃がつとめた大坂の豪商・升屋には伊能図(忠敬のつくった日本地図)が残されているのです。それほど多くつくられたとも思えない伊能図がどうして升屋にあったのでしょうか。ここに残された伊能図は第1次測量にもとずく「寛政12年小図」で、ごく初期のものです。

のちにシーボルト事件を引き起こすことになる、いわばマル秘の「伊能図」が升屋に残されていることは、升屋と伊能忠敬の関係がただならぬものであったことを意味しています。

この図のでどころは、高橋至時だろうと思われます。第1次測量は幕府の公式事業ではありませんでした。その費用はほとんど忠敬の自費でまかなわれました。奥州から蝦夷地まで足を伸ばした忠敬は、そのとき作成した地図を寛政12年(1800)12月に幕府に提出していますが、その地図の写しは至時にも渡されていました。そのうちの小図の1枚を蟠桃が引き取ったにちがいありません。

それはいつだったのか。享和4年(1804)1月〔この年1月、文化と改暦〕、高橋至時は亡くなっています。このとき、至時の遺品として、蟠桃は伊能小図をもらったのでしょうか。それとも、受け取ったのは、もっと前か、それとも後か。蟠桃に至時の伊能図を譲ったのはだれだったのか。間重富でしょうか、それとも至時の息子で、のちにシーボルト事件で刑死する景保でしょうか。

しかし、ここでぼくは大きな思い違いをしていることに気づきます。じつは伊能図を手に入れたのは、蟠桃自身ではなく、主人の升屋平右衛門重芳(山片重芳)ではないかということです。

われわれはどうしても蟠桃のことに目がいきがちですが、蟠桃の背後に升屋の主人、重芳がいたことを忘れてはなりません。重芳は学者ではありませんが、名うてのコレクターでした。かれが興味をいだいたものは、オランダわたりの文物、それに天文地理、医学博物関係の資料などで、集められるかぎりのものを集めています。間重富や大槻玄沢とは昵懇で、かれらを通じて貴重な蘭書や天測機器、世界地図を買い入れた記録が残っています。

ほかに重芳は西洋時計やオルゴール、洋画、更紗、タバコ入れ、人形、鏡なども集めています。まさに「蘭癖」の収集家といえるでしょう。儒書や和本にはほとんど興味がありませんでした。

重芳の膨大なコレクションのなかに、伊能図がまぎれこんでいました。それはおそらく間重富からもたらされたものでしょう。

山片蟠桃は重芳のコレクションを自由に見たり使ったりできる立場にありました。『夢の代』の記述には、重芳の資料がおおいに寄与しました。

とはいえ、これではたして蟠桃と忠敬は出会ったかという謎が解明されたわけではありません。ぼくとしては、ふたりが出会ったという証拠を何とか見つけたいのですが、いまのところ問題は未解決です。

ただの妄想で終わってしまうかもしれません。でも、なんだかわくわくしますね。