社会主義とナショナリズム──ホブズボーム『帝国の時代』を読む(3) [商品世界論ノート]

帝国主義のもと民主主義が拡大すると、とうぜん数の多い労働者階級が力をもつようになった。資本主義の波が押し寄せるなか、賃金で生計を立てる労働者が世界中で増えていった、とホブズボームは書いている。

とりわけ注目すべきは、古くからの工業国であるイギリスと1870年以降産業革命を迎えたヨーロッパ、北アメリカ、日本、それに海外の植民地だった。

労働者階級の補給源となったのは、手工業と農業の部門である。農業の進歩は農業従事者の数を減らし、農村から都市への人口の移動を促進した。親方のもとで働く職人のなかからも、製造工業に移る者もでてきた。

工業化の進展は熟練労働者をはじめ、多くの未経験労働者を必要としていた。とりわけ建築業と炭鉱業には多くの未熟練労働者が求められた。大都市のインフラを築いたり、基本的エネルギーとなる石炭を掘り出したりするためである。

この時代は経済の多様化(第3次産業)はまださほど進んでいない。

先進的な産業国では、人口5万から30万程度の工業都市が多く生まれ、石炭や鉄鋼、織物、兵器、船、化学製品などを生みだしていた。これにたいし、巨大な首都はたいていが産業の中心地ではなかった。

労働者大衆はきわめて雑多だった。大規模工場で働く労働者も増えていたが、それはどちらかというと少数派で、中小の事業者で働く労働者が大半だった。しかし、組織化されていったのは、少数派の大規模工場の労働者である。

1880年代には、労働者階級を基盤とする大衆政党はほとんど生まれていない。例外はドイツの社会民主党だった。だが、20世紀にはいるとアメリカでも社会党が生まれ、ヨーロッパでは社会主義政党や労働者政党が侮りがたい勢力をもつようになる。労働組合や協同組合も増えていった。

「1880年代以降社会主義的な労働者政党が異常な隆盛をみせたことが、その党員、支持者、指導者たちに、高揚感、バラ色の期待感、いずれ自分たちが勝利を収めるという歴史的必然性の意識を持たせたとしても無理からぬことであった」と、ホブズボームは書いている。

労働者階級政党の政治的要求は単純明快だった。それは賃金のために働くすべての肉体労働者のための政党にほかならなかった。

だが、プロレタリアートはけっして均一ではなかった。その差異は実際、非常に大きかった、とホブズボームはいう。

イギリスでも男性ばかりのボイラー製造人と大部分が女性の綿織工のあいだにほとんど共通性はなかった。造船所の熟練工、港湾労働者、衣服製造職人も共通性はなかった。

労働者内の差別もあった。たとえば、印刷植字工はれんが職人を見下し、れんが職人はペンキ職人を見下していた。国籍や言語、文化、宗教のちがいからくる対立もあった。たとえば、チェコ人労働者はドイツ人労働者にもドイツの社会民主党にも不信をいだいていた。

産業経済の雑多な構造が労働者の階級意識や組織を分断していた。イギリスは例外で、全国的な大衆的労働組合が大きな力をもつようになっている。しかし、ほかの国では、組合の力はきわめて地域的だった。そのなかでもとりわけ侮りがたかったのが炭坑プロレタリアートだったという。

注目すべきは輸送業と公務員だった。国家公務員はまだ組合を結成できなかったが、国有の鉄道業、さらには海運業からは経済ゼネストにもつながりかねない労働組合が生まれる可能性があった。大規模化が進む金属工業では工場の合理化とともに労働者が尖鋭化していった。

労働者階級はばらばらだった。にもかかわらず、かれらは統合されつつあった。

社会主義者の教義の影響が大きかった、とホブズボームはいう。それまで大衆は教会からもだまって上に従うよう教えられてきた。政治とも何らかかわりをもっていなかった。しかし、社会主義者が労働者のあいだにプロレタリアートというアイデンティティを持ちこんだ。労働者の党が誕生すると、大衆はそちらの側になだれこんでいった。

労働者と小市民を含む下層階級と、排他的な中産階級からなる上層階級の階級分化が進んでいた。

労働者が社会秩序の不当性を認識するようになるのは、雇用主との関係からだった、とホブズボームは書いている。労働組合が結成され、労使紛争は政治の場に持ちこまれた。だが、第3次産業が生まれ、ホワイトカラー層が成長すると、労働者とブルジョワジーのあいだに中間層がつくられるようになり、大きな壁となっていく。さらに国民国家と国民経済が、労働者の階級意識のうえに覆いかぶさっていくようになる。

投票権拡大の要求が広がっていった。その中心となったのは、財産をもたない市民だった。社会主義運動は必然的に普通選挙権を求めるものとなった。アナーキストはこれに反対する。革命運動が損なわれるとみたからである。

普通選挙権の獲得によって、労働者階級はみずからの権利を獲得していく。ただし、そのいっぽうで、国家の枠に組みこまれていったことはまちがいない、とホブズボームは指摘する。

「[第1次世界大戦がはじまった]1914年8月における、各国労働者階級の大半の態度に見られたように、彼らの階級意識の実際の枠組みは、革命というほんの束の間の時期は別として、政治的境界がはっきりと定められた国であり、国民であった」とホブズボームは記している。

帝国の時代において、労働者階級の組織化が進んだのは、1880年代末から1890年代初めにかけての第2インターナショナルの時代だった。メーデーもこのころからはじまっている。

社会主義政党が生まれ、議会での議席を伸ばしていた。労働組合も勢力を拡大しつつある。社会党(社会民主党)や労働者党(労働党)を名乗る社会主義政党を支えたのは労働者であり、労働者の関係するあらゆる組合だった。政治的にみれば、スペインやロシアは別として、アナーキズムは取るに足りない存在だった。

労働者階級の政党は、いずれみずからが政府を結成し、大変革に乗りだすのだと考えていた。だが、それまでは自重するという姿勢が強かった。社会主義革命のビジョンは漠然としたままで、劣悪な現状をいかに改善するかが焦点になっていた。

資本主義の崩壊が差し迫っているという見方は遠のきつつあった。カウツキーはドイツの社会民主党を「革命的ではあるが決して革命を行わない政党」と評していた。

1905年以降になると、大衆的な社会主義政党を批判する急進的左翼があらわれる。かれらは直接プロレタリアに訴えて、革命的ゼネストにいたる道を探ろうとしていた。革命的サンディカリズムも登場した。

革命思想が復活した。とはいえ、革命の中心は西欧から東欧、ロシアに移ろうとしていた。

いっぽう、社会主義政党は大衆政党に成長するにつれ、その関心を労働者階級以外にも向けていくようになる。それはなかなかうまくいかないが、それでも農民や職人、小商店主のあいだにも社会主義への支持が広がっていた。フランスでは、大衆的知識人、共和制擁護者、小学校教師の多くが社会主義を支持するようになった。

搾取や富の集中を弾劾する社会主義政党に多くの支持が集まったのはとうぜんだった。歴史はよりよい未来に向かって前進すると信じる考え方、理性、教育、科学技術の進歩を推進する姿勢が大衆をひきつけていた。

こうして社会主義政党はプロレタリアートの枠を越えて、支持を拡大していく。だが、それは急進的野党としての立場を放棄することにもつながりかねなかった。

民主政治の副産物が労働者政党の台頭だとすれば、ナショナリズムもその一つだった、とホブズボームは書いている。

1880年から1914年にかけ、ナショナリズムは飛躍的な前進を遂げた。ナショナリズムはもともと国家の侵略的拡大を熱烈に支持する右翼思想を意味していた。それが民族自決を含む国家的大義の運動を意味するようにもなった。さらに、ナショナリズムによって、個人が自分と「自分の国」を心情的に同一視する傾向が生みだされていった。

帝国の時代には、すでに民族的一体感がいっそうの広がりをみせていたが、20世紀になると、それはさらに重要な結果をもたらすことになる。

ひとつはファシズムという極端なかたちをとる右翼ナショナリズムの台頭である。もうひとつは民族自決にもとづいて独立主権国家をめざす民族主義(ナショナリズム)運動である。

1870年代以降、ヨーロッパでは民族主義的な運動が増加していた。ブルガリア、ノルウェー、アルバニアなどが独立していく。フィンランド人やスロヴァキア人、エストニア人、マケドニア人も民族意識をもつようになった。イギリスではウェールズ党運動がはじまり、スペインではバスク国民党が結成され、ユダヤ人のあいだではシオニズム運動が盛んになった。

ホブズボームは民族の定義が人種=言語によってなされるのは19世紀末になってからだという。それによりアイルランド人はゲール語に、ユダヤ人はヘブライ語に(日常語としてはイディッシュ語だったが)、マケドニア人はマケドニア語に結びつけられるようになった。

こう書いている。

〈言語ナショナリズムは言葉を話す人間を創り出すのではなく、読み書きする人間を創り出したのであった。彼らが自民族の基本的特性をその中に見出した「国語」は、たいていの場合、人工的なものだった。〉

言語は時代を経るとともに、編集され、標準語化され、均質化され、近代化されていった。その点からすれば、ドイツ語とロシア語が生まれたのは18世紀、フランスと英語が生まれたのは17世紀、イタリア語とカスティーリャ語が生まれたのはそれ以前、カタロニア語、バスク語、バルト語は19世紀から20世紀に生まれたということになる。シオニズムはユダヤ人の領土獲得運動にほかならないが、その言語は何千年も使われたことのないヘブライ語と定められた。

「国家が国民をつくるのであって、国民が国家をつくるのではない」という言い方がある。人びとがこれまで親しんできた共同体は衰退し、国民国家という幻想共同体が生まれた。国家は国民をつくり、かれらに国家への積極的関与、さらには奉仕を求めた。

ドイツ人はドイツ人たること、ロシア人はロシア人たること、日本人は日本人たることを求められ、国家的アイデンティティが注入されていく。それを推進したのは、大衆にたいする初等教育だった。

だが、国家ナショナリズムは両刃の戦略でもあった、とホブズボームはいう。なぜなら、それは「公用語や国家イデオロギーに抵抗を示すような共同体を公認のナショナリティから締め出すこと」になったからである。

多くの人は実質的な利益のあるかぎり、国家ナショナリズムに抵抗しなかった。だが、ヨーロッパの植民地の先住民エリートのように、国家の正式の一員になることを認められない場合には、やがて独立闘争を必然とする下地が生まれていくことになった。

帝国の時代は「外国人排斥の古典的時代であり、したがって、それに対する民族主義的反応の時代でもあった」とホブズボームは書いている。

同時にそれは大量移住の時代でもあった。マックス・ウェーバーですら流入するポーランド人に嫌悪を募らせていた。アメリカのブルジョワジーにとっては外国人貧民層の流入が悩みの種だったが、低賃金の労働者を輸入したいという誘惑には勝てなかった。

だが、ポーランド人もシチリア人もスロヴェニア人も、移住者は移住先で相互扶助のための共同体をつくった。こうしてナショナリティにもとづくネットワークが築かれていく。アメリカで労働者の大衆政党となった民主党は、必然的に「民族」の連合政党として発展していくことになったのだという。

ナショナリズムは社会の中間層によって推し進められた運動だ、とホブズボームはいう。言語ナショナリズムもそうした運動のひとつだった。さらに外国人排斥や反ユダヤ主義が、大不況に苦しんでいた商人や職人、農場経営者にアピールするようになった。こうして、愛国心は右翼のものへと転じ、軍国主義と反ユダヤ主義が右翼ナショナリズムを引っぱっていく。

自由主義とナショナリズムの両立がもはや機能しなくなろうとしていた。民主主義の反動としてナショナリズムが前面に出て、人びとの不満を吸収し、狂信的愛国心、外国人排斥へと動いていく。しかも愛国心は中間層の社会的劣等感を埋めあわせてくれた、とホブズボームはいう。

1870年代から1914年にかけては、愛国的なアピールのできる政府や政党が人気を博するようになっていた。労働運動や社会運動はばらばらになろうとしていた。民族主義と結合する社会主義が出てくるのは第1次世界大戦後だ。

そして、国家による戦争がはじまる。愛国心による国家への奉仕が求められ、大衆が動員されていくのはこのころからだ。

戸水寛人の怪気炎──美濃部達吉遠望(21) [美濃部達吉遠望]

立花隆は東京帝国大学教授、戸水寛人が戦争をあおった裏には、近衛篤麿(このえ・あつまろ、1863〜1904)と国民同盟会の存在があったことを指摘している。

七博士の建白書は、政府の軟弱外交に業を煮やす近衛篤麿の勧めによって、政府に提出されたものだった。

近衛篤麿は貴族院議長、学習院院長などを歴任し、アジア主義的色彩の強い東亜同文会を結成した。さらに1900年(明治33年)に、犬養毅、頭山満、陸羯南、中江兆民らの同志とともに国民同盟会を設立し、対ロシア主戦論を唱えた。感染症のため日露開戦の直前に亡くなっている。近衛文麿の父である。

近衛篤麿らの対ロ主戦論に押されるかたちで、戸水ら七博士はロシアと戦うべしという建白書を政府に提出した。1904年(明治37年)2月に日露戦争がはじまると、戸水の意気はさらに上がっていった。

立花隆の『天皇と東大』から、その言動を紹介する。

日露開戦直後、戸水は電報新聞に「征露意見」という談話を発表しているが、それはおよそ次のようなものだ(以下、口語に直す)。

〈征露の壮挙は、わが歴史上の大事業である。わが国民はだれもが非常の決心をもって事に当たらなければならない。この機会を利用して、大いに奮発し、わが民族膨張の基礎を確立しなけれればならない。〉

日本軍の最終進出地点をハルビンとする意見に反対し、戸水はロシアを降伏させるには、さらに先まで進まねばならないと述べている。

「私はいかなる事情があっても、バイカル湖の南岸まで、躊躇なく進撃するべきだと確信している」

バイカル以東の地を占領してしまえば、ロシアの大軍がきても守ることができ、「その時こそ、ロシアも真剣に和を請うようになるだろう」。

バイカル湖を制するというこの発言によって、戸水は「バイカル博士」の異名をとることになる。

ロシアが和を請うてきたときの講和条件は何か。

戸水はいう。

〈民族膨張の基礎を確立する上において、大陸に新天地を得ようとする者は、断じて樺太の獲得をもって満足するわけにはいかない。私は天然の境界線であるエニセイ川以東を得たいと思う。もしこれを得られないときは、少なくともレナ川以東を我が領土としたい。〉

シベリアの半分を日本の領土にというのだから、ここまでくると完全に誇大妄想である。

戸水があまりにも突っ走るのにあきれはて、七博士のうち穏健派の小野塚喜平次や高橋作衛(さくえ)は共同戦線から離脱する。しかし、それに代わって、岡田朝太郎、立作太郎(たち・さくたろう)など東大教授の新しいメンバーが戸水のグループに加わった。美濃部達吉はそこから一線を画している。

日露戦争は緒戦、日本軍が連戦連勝で推移したが、中盤になって旅順の攻略で苦戦した。

その旅順総攻撃がまもなくはじまろうかという1904年(明治37年)9月末、戸水は東京帝国大学内で開かれた時局学術演説会で、およそ次のように話している(口語に直した)。

〈この日露戦争は20世紀の活劇の序幕である。……日本のために計ると、大陸に割拠して支那と国土を接するようにすることが上策である。これを露骨にいうと、名義上、満洲を支那に返還しても、事実上満洲を日本の領土としなければならない。これは日露戦争を終局させるにあたって、なすべき重要な懸案である。このためにこそ日露戦争を起こした甲斐があろうというものだ。

もし満洲を事実上日本の領土とするならば、他日支那内地に騒乱があった場合も、日本は満洲の駐屯軍によって、ただちに支那を蹂躙することもできる。……日本人はやむを得ない場合には、支那を蹂躙する準備をいまからしておくべきである。〉

さらに戸水は怪気炎をあげる。

〈貴重なる日本人の血を流し、あまつさえ巨額の財を費やして占領した満洲は、何年たってもずっとこれを占領すべきである。アジア東部に覇を立てようとするなら、事実上満洲を占領しないわけにはいかない。ここに割拠する者は支那を取ることもできるだろう。

今回の日露戦争においては、日本はただバイカル以東の土地を併呑するだけでよい。しかし、その次の戦争では、旗をウラルに立て、馬をヴォルガに進めるべきだ。そのためには、まず遠征の根拠地を満洲に置かなければならない。これに加え、日本が朝鮮を領土とする場合も、満洲を併せて占領するのが得策である。……

古来、戦争を好まぬ人民は亡びるものだ。日本は亡国を手本としてはならない。5年や10年に一度くらいは、かならず戦争に従事すべきである。〉

しばらくして、戸水は東京帝国大学総長の山川健次郎(1854〜1931)に呼ばれて、一連の言動を慎むよう注意を受けた。だが、戸水は聞く耳をもたない。その後も新聞や雑誌、講演会で持論をくり広げた。

1905年(明治38年)3月に奉天会戦で日本軍が勝利を収めたあと、戸水は静岡県教育会に招かれて、初等教育の教師たちを前にして、バイカル以東まで進出すべきだという得意の論を披露したあと、さらに次のように演説している(カタカナを平かなとし、読みやすくした)。

〈この際、大いに侵略主義をやったらよかろうと思うのであります。かつまた、ただいま申しましたとおり、満洲の地勢は非常に便利である。満洲を取れば朝鮮を治めるにもいたってやすいのであります。……

満洲は支那の直隷省[清時代の首都直轄省、現在のほぼ河北省]の隣であるから、支那人がぐずぐず言えば直隷省も取る。直隷省を取れば支那は瓦解して、しまいに都合よくば直隷に入れた兵をもって支那全体併呑する形勢になってくる。……

要するに日本人はなるだけ侵略主義を取ったらよかろう。すなわち領土を拡大したらよかろうと思うのであります。だから教育の方針を論ずるについても、この点に着目しなければならぬ。国民の膨張を図らなければならぬということは、小学校の時代から子供の脳髄に注ぎこんでおかなければならぬ。それを忘れてもらっては困る。〉

東大教授が小学校の先生たちに、こういう演説をしているのだ。軍国少年の育成は早くも日露戦争のころからはじまっている。

奉天会戦のあと、日本の陸戦力はもはや限界に達していた。ハルビンを攻略することさえ難しくなっていた。

和平が望まれたが、ロシアは応じそうもなかった。日本がアメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトに仲介を依頼し、ようやくロシアが和平に応じるのは5月末の日本海海戦で日本海軍がバルチック艦隊を壊滅させたあとである。

8月10日からアメリカのポーツマスで講和会議が開かれることになった。そして9月5日にポーツマス条約が締結される。

日本海海戦のあと、アメリカの仲介でロシアが講和に応じることを知った戸水らは仲間と語らって、みずから講和条件を作成し、新聞に発表しようとした。

それは償金として30億円(現在の感覚では15兆円)、土地として樺太、カムチャツカ、沿海州全部の割譲、遼東半島におけるロシアの権利の譲与、満洲の一部(日清両国の決定による)、さらに物として東清鉄道およびその敷地、シンガポール以東にあるロシアの軍艦その他軍用船、満洲にあるロシアの鉱山その他の建設物といった内容だった。

山川総長は新聞発表をやめさせようとしたが、戸水らは聞かず、いわば東大教授考案の講和条件案が6月13日付の新聞に掲載された。

新聞を見た政府は驚き、文部大臣の名で、山川総長に不謹慎な言動をする大学教授を訓戒するよう通達した。だが、山川に訓戒された戸水はそれでも引き下がらなかった。

7月に発行された『外交時報』に、戸水は「講和ノ時期果シテ到リタルヤ」という論文を発表する。口語に直してみると、その主張はおよそ次のようなものだった。

〈いうまでもなく日本は戦勝国であり、ロシアは戦敗国である。それなのに戦勝国がかしこまって、ひたすら米国の勧誘に応ずる態度を示し、戦敗国は驕傲(きょうごう)な様子で振る舞っている。これはまさに千歳の奇観というべきである。……戦敗国であるロシアの政府がこうした無礼な態度をつづけるあいだは、講和談判が成立することはとうてい望めない。それなら、ロシアにこうした驕傲な態度をやめさせるために、強鋭なる日本の陸軍がさらに何倍もの大打撃をロシアの陸軍に加えるほかない。要するに今日もっとも必要なことは戦争の継続である。全権委員の口舌のごときは、ほとんど何らの用をなさない。〉

この論文が出たあと、今度は文部省が山川総長を介さず、8月25日に直接、東京帝国大学法科大学教授、戸水寛人を休職処分とする命令をだした。その1週間後、山川健次郎総長は文部省に辞表を提出した。

文部省が直接大学教授を罷免するのは前例のないことだった。大学は大騒動になった。

美濃部達吉が登場するのはこのときだ。

七博士の建白書──美濃部達吉遠望(20) [美濃部達吉遠望]

ヨーロッパ留学から帰国直後、1902年(明治35年)10月に美濃部達吉は東京帝国大学の教授となり、法科大学(法学部)で比較法制史、すなわち西洋法制史を教えるようになった。

その翌年、30歳で結婚し、さらに次の年(1904年[明治37年])2月5日に長男の亮吉が生まれた。

2月8日、日本海軍は旅順港外のロシア艦隊に奇襲をかけ、翌日、仁川沖でロシア艦2隻を撃沈した。こうして日露戦争がはじまる。

達吉はけっして日露戦争に反対していない。かといって、声をからして戦争を後押ししていたとも思えず、はらはらしながら、その行方を見守っていたというのが実情だろう。

しかし、東大教授のなかには、早くから声高にロシア討つべしと主張していた者がいた。

そのあたりの事情を立花隆の『天皇と東大』によって紹介してみる。

日露戦争がはじまる約8カ月前の1903年(明治36年)6月10日、東大教授の戸水寛人(とみず・ひろんど、1861〜1935)が7人の教授を代表して、桂太郎首相に対露政策についての建白書を提出した。

7人の教授とは戸水をはじめとして、寺尾亨(とおる)、金井延(のぶる)、富井政章(まさあきら)、小野塚喜平次(おのづか・きへいじ)、高橋作衛(さくえ)、中村進午(しんご)。学習院高等科教授、中村進午を除いて、ほか6人は東京帝国大学法科大学の教授だった。

七博士の建白書(意見書)といわれる。

建白書は写しをつくり、手分けして元老の山県有朋、松方正義のほか、小村寿太郎(外相)、山本権兵衛(海相)、寺内正毅(陸相)のもとにも届けられた。

誰がリークしたのが、その内容を批判する論説が、翌日の東京日日新聞に掲載された。これに反発した七博士の側は、逆に建白書を別の新聞社に持ちこみ、6月24日の東京朝日新聞にその全文が掲載された。政府は三国干渉以来の軟弱外交をやめ、武力をもってロシアに対抗せよというのが主旨である。

その一節を、口語に直してみよう。

〈[ロシアの進出により]極東の形勢にいまや危急が迫っており、これまでのように何度も機会を逃す余裕はない。今日の機会を逸すれば、日清韓がふたたび台頭する時はなくなるであろう。いまは実に千載一遇の好機であり、しかも最後の好機であることを自覚しなければならない。幸い、現在、わが軍力はかの国[ロシア]と比較して、いくらか勝算がある。しかし、こうした見通しが継続するのはせいぜい1年内外というところだろう。〉

ロシアに支配されるかもしれないという不安をあおり、勝ち目のあるいまこそロシアを討つ最後のチャンスだと訴えている。

さらに、その建白書は次のようにつづく。

〈ロシアが満洲に地歩を占めれば、次に朝鮮に向かうことは予想でき、朝鮮がロシアの勢力に服すれば、次がどうなるかは火を見るよりも明らかである。それゆえ今日満洲問題を解決しなければ朝鮮を失い、朝鮮を失えば、日本を守ることもできなくなってしまうだろう。いまや上下人士が状況を自覚し、[ロシアとの]姑息な話し合いをやめ、我が国が根底的に満洲問題を解決しなければならないのは、そのためである。〉

戦争に向けてのアジテーションである。

立花隆はこう指摘する。

〈このような[きわめて高い]地位にある法科大学の教授たちが、このような建白書を書いたということは、政府に大きな衝撃を与えたが、広く国民各層に与えた影響は、さらに大なるものがあった。日露開戦に向けて世論が作られていく上で、七博士建白は、最も大きな影響を与えたものの一つであったといってよい。〉

この建白書が広く国民に知られるようになったのは、新聞の影響が大きい。世論が動きはじめた。

領土拡張論は戸水の持論だった。

1901年(明治34年)4月の早稲田大学における「北清事件について」という講演では、すでに次のように語っていた(表記を読みやすくした)。

〈日本はいかなる状態であるかというと、面積はごく少ない。しこうして人口はだんだん増えていく。外へ植民しようとすれば叱られて帰ってくる。自分の面積はだんだん足りなくなってくる。このままでいったならば、日本は他日かならず亡びるのほかはない。

わが日本がこれから盛んになろうということであるならば、どうしても外を取らなければならぬと思う。外の領土を取るのに戦争なしに取ることができましょうか。島ひとつ取るのでも戦争をしなければ取れないと思う。

隣の朝鮮はまことに小さな国で、いまや亡びかかっているのである。……亡びることは好まぬけれども遺憾ながら朝鮮は亡びると思う。そうするとその朝鮮はロシアに取られてしまうか、日本の手に取るかというが問題である。ロシア人はかならず朝鮮をほしいというでありましょう。しかしながら日本人はわが同人種たる朝鮮人がロシアのために圧倒されるということを非常に遺憾と思うです。かならず諸君も遺憾に思っておいでなさろう。そういうことであるならば、やはり朝鮮は日本人の手に収めるより仕方がない。あえて朝鮮をもって日本の属国にしようと主張するわけではありませぬけれども、日本の一部分にしてやりたいと思うのであります。(大喝采)

ところがあの朝鮮というところは、なかなかやっかいな国で、大陸つづき、ちょうどひとまたぎに川をまたぐと向こうに満洲というものがある。この満洲から朝鮮を攻めるほうが容易である。そうすると朝鮮だけ取っておったところで守るに困難であるから、ついでに満洲を取ったほうがよかろうと思う。(大喝采)〉

ここにみられるのも一種のゲーム感覚である。人口が増えると困るから朝鮮や満洲に殖民しようというのは勝手な理屈である。まして、朝鮮や満洲で、どんな人がどのように暮らしているかという思いはまったくなく、ただ日本人の利益だけを貪欲に追求しようとしている。

1903年(明治36年)にはいると、戸水の舌鋒はさらにとどまるところをしらなくなっていた。「満洲問題」と題する講演では、こう語っている。

〈帝国主義の実行はこれまで諸国の大政治家のすでに企てたことである。すなわちロシア人も久しくそれを企てつつおった。イギリス人もそれを実行しておった。米国人すらもそれを実行しており、ドイツ人も近ごろにいたって、ますますそれを実行することになった。これらの国の政治家は世界の大勢を洞察しているから、いずれも帝国主義の実行に従事しておるのである。それゆえに私は日本のためにも帝国主義の実行を計ってよかろうと思う。また日本の国内の事情から打算してみても、帝国主義の実行は必要になる。……

日本の人口が現在の人口の倍になるには、たくさんの歳月はいらぬ。なお、さらに進んでいって、一億にも達するということも、さほど長き歳月はいらないと思う。ところで、この増加するところの人民はどういうところに居住してよいか。日本の領土によっていくということは、とうていできぬから、やはり他国の領土に行かなければならぬと思う。……

それゆえに私は日本人がアジア大陸に向かって進んでいくことを希望するのである。もしも大陸中、もっとも移住に適当な場所といえば、それはむろん朝鮮であるけれども、朝鮮が日本の領土ならざる以上は、そうたくさんの日本人がはいっていくわけにはいかぬ。まず一千万か一千五百万もはいると、それ以上は困難であろうと思う。あれが日本の領土となって、日本人の手で万事のことを経営することができるとしても、あまりたくさんの人口ははいることはできない。

しからば日本の国力の発達を計る場合には、朝鮮内地に注目するのでは足らぬ。やはり満洲に注目しておくということが、もっとも必要である。……

要するに日本人の注目する場所は、朝鮮と満洲とで、この一方に日本人をたくさん移住せしむるのは必要であるが、そうするとロシアとの衝突が免れない。それゆえに私はどこまでも戦争論を主張するのであります。〉

日本もまた帝国主義を実行すべしという。ここには日露戦争、韓国併合、満洲国建国、支那事変、大東亜戦争にいたる、その後の日本の歩みが先取りされている。戦争を賛美する東大教授のこうした発言に多くの人が喝采を浴びせていたことを忘れてはならないだろう。

1904年[明治37年]2月に日露戦争がはじまると、戸水のあおり発言はますます止まらなくなった。

帝国主義と民主主義──ホブズボーム『帝国の時代』を読む(2) [商品世界論ノート]

1875年から1914年にかけ、先進的な資本主義的中枢が「後進地域」を支配する「帝国の世界」が生まれた、とホブズボームは書いている。

多くの統治者が皇帝の称号を名乗っていた。イギリスのヴィクトリア女王もインド皇帝を兼ねるようになったし、天皇もある意味、大日本帝国の皇帝にちがいなかった。

ヨーロッパとアメリカ大陸の大部分を除いて、世界の大半がひと握りの強国によって分割された。

その強国とはイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、アメリカ(合衆国)、そして日本である。旧帝国のスペイン、ポルトガルはすでに没落していた。

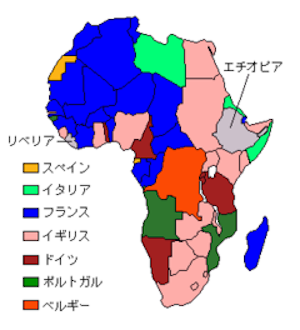

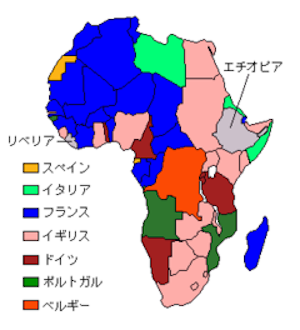

アフリカはエチオピア、リベリア、モロッコを除き、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、ポルトガル、スペインによって完全に分割された。

アジアでは、イギリスが植民地のインド帝国にビルマ(現ミャンマー)を併合し、チベット、ペルシャ、ペルシャ湾地域に勢力を広げた。フランスはナポレオン3世時代にインドシナを征服する。ロシアは中央アジアに進出したが、中国北部の領土獲得はうまくいかない。

日本は台湾と朝鮮を植民地とした。オランダは東インド(現インドネシア)を保持しつづけている。アメリカはハワイを併合し、フィリピンを植民地とした。

帝国は古代から存在するが、帝国主義は近代の政治概念だった、とホブズボームはいう。帝国主義といえば、レーニンの「帝国主義論」が知られており、これに関してはさまざまな論争がある。

しかし、世界分割にはまぎれもなく経済的要因があった、とホブズボームは強調する。もちろん、列強による世界の分割という政治的な出来事は、経済的要因だけでは説明できない。だが、経済的動機が強かったことはまちがいないという。

19世紀後半、先進諸国は世界の隅々まで経済の網の目──経済取引、通信、交通、商品・貨幣・資本・人間の移動──を広げた。あらゆる場所に鉄道が敷かれ、都市がつくられていった。

先進文明には異国のものが必要だった。石油はこのころまだアメリカとロシアで産出されているが、中東で大きな油田が見つかる。ゴムは熱帯の産物であり、当初コンゴやアマゾンで抽出されたが、やがてマラヤで栽培されるようになった。銅を産出したのは、チリやペルー、ザイール、ザンビアだった。南アフリカはダイヤモンドと金の一大産地となった。穀物と肉は、南北アメリカやロシア(ウクライナやポーランド)、オーストラリア、ニュージーランド。砂糖、茶、コーヒー、ココアなども、栽培されたのは植民地である。

こうして先進工業国を中心として、その他の世界は植民地や半植民地的領土となり、第1次産品に特化する生産地へと変わっていった。こうして「マラヤといえばゴムと錫を、ブラジルはコーヒーを、チリは硝酸塩を、ウルグアイは食肉を、キューバは砂糖と葉巻をおのおの意味するようになった」。

資本の投資先として植民地が必要だったという理論はあまり説得力がない、とホブズボームはいう。実際、この時代、たとえばイギリスは植民地よりもアメリカやカナダ、アルゼンチンなどに多くを投資していた。それよりも植民地帝国を築くうえでは、市場の開拓という動機のほうが、はるかに強かったという。本国にとって、植民地は資源や食料の産出地、そして商品のはけ口ととらえられていた。

先進国が新しい市場を開拓するために世界に占有地域を広げたのは、当時、先進各国が保護貿易政策をとっていたためでもある。植民地取得の政治行動は、保護主義という経済的動機と密接につながっていた。

植民地化の動機はイギリスがもっとも強かった、とホブズボームはいう。イギリスには古くからの植民地があったが、対抗国がアフリカやオセアニアを分割しはじめると、古い植民地を守るためにも、イギリスは新たな植民地を確保しなくてはならなくなった。

イギリスの戦略的核心はインドだった。インドはイギリスの綿織物輸出の約半分を引き受けていたし、イギリスの国際収支はインドのもたらす黒字によって潤っていた。そのため、イギリスにとってはインド亜大陸に向かう短い海上ルート(地中海、エジプト、中東、紅海、ペルシャ湾、南アラビア)と遠洋ルート(喜望峰、シンガポール)、さらにインド洋を確保することが必須だった。

セシル・ローズが帝国主義による熱狂的愛国主義をあおっていた。それはフランスも同じである。万国博覧会では植民地パビリオンが観客を魅了した。かくて、西欧では、階級を問わず、優越感が国民を一体化することになった、とホブズボームは指摘する。

この時期、キリスト教の伝道活動が植民地に広がった。政治的左翼のなかには植民地戦争や植民地征服に反対する者もいたが、あくまでも少数派だった。多くの労働組合幹部は植民地の議論は自分たちとは無関係だと考えていた。

帝国主義において重要なことは、本国と植民地の関係が著しく不均衡、不平等、差別的なことだ、とホブズボームは論ずる。政治面でも経済面でも、本国は植民地を一方的に利用した。

とはいえ、そこにはある種の文化的現象も生まれる。植民地では西欧流の教育を受けた新たな社会的エリートが誕生した。恵まれた少数の人びとは読み書きができるようになり、新たな職業の道を歩みはじめた。

そうした社会的エリートの典型がマハトマ・ガンジーである。ガンジーは非暴力主義による抵抗という独特の手法を生みだす。とはいえ、反帝国主義運動が本格化するのは、ロシア革命の時代からである。

いっぽう従属的な世界が先進世界に与えたものとしては、一種のエキゾチシズムがある。コンラッドの小説をはじめ、さまざまな三文小説に異国の光景が登場するのは、このころからだ。エキゾチシズムだけではない。非ヨーロッパ文化を尊重する学問的研究もあらわれはじめた。

植民地が宗主国の支配階級と中産階級に与えた影響も無視できないという。西欧の一握りの国が世界を支配したという事実は、ヨーロッパの絶対的優位を強く意識させた。帝国と直接かかわったヨーロッパ人の数は比較的少なかったが、かれらのもつ象徴的な意味は重かった。

だが、帝国主義は問題と不安を引き起こさないわけにはいかない。植民地では独裁的な支配者にたいする反発が次第に強くなっていく。いっぽう、先進国の国内では民主政治が普及しようとしていた。白人による世界支配がいつまでつづくかという不安が頭をもたげる。植民地支配はむなしい努力だという気分も広がりはじめた。

「帝国の時代」は民主政治の時代でもある。これは一見不思議なように思えるが、そうではない。ともに資本主義の発展がもたらした現象だからだ。

19世紀の自由主義は、議会に政治の権限を委ねようとしていた。その議会は憲法によって保証され、選挙によって代表を選ぶかたちになっていた。だが、実際は、女性はいうまでもなく、市民の大多数が選挙権をもたなかった。旧来の勢力が選挙権の拡大を危惧したのは、貧困な人民大衆が革命的改革を求めるのを恐れたからだ、とホブズボームはいう。

しかし、1870年代にはいると、国政の民主化が避けられないことが明らかになる。イギリスでは1867年と1883年の選挙法改正によって、有権者はほぼ4倍となり、20歳以上の男子有権者の比率が8%から29%へと上昇した。

そうした傾向はフランス、ドイツ、スイス、ベルギー、オランダ、スカンディナビア諸国、ハプスブルク帝国、イタリアなどでも同じだった。アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドはすでに民主化されていた。

民主政治は各国政府から熱意をもって迎えられたわけではない。有権者の拡大はしぶしぶおこなわれたというのが実情だろう。それでも民主化の流れは避けられなかった。

さまざまな制限をかけることが試みられた。ドイツでは帝国議会の権限が極力抑えられた。ほかの国では、直接選任議員によって構成される第二院が民主化された代表議会にブレーキをかけた。選挙権に複雑な制限をかけたり、記名投票を義務づけたり、有権者の年齢を高くしたりすることもおこなわれた。それでも民主主義の前進をはばむことはできなかった。

選挙運動は大衆の政治動員に結びつく。政治評論も活発になった。大衆のなかでもいちばん手ごわい存在は労働者階級だった。職人の親方や小商店主からなる小ブルジョワジー、熟練労働者とはことなるホワイトカラー、かれらも社会に不平不満をいだき、左翼気分に傾いている。だが、中間層は概して民族主義的で反ユダヤ主義的だった。

いっぽう小農層は依然として多数派で、最大の経済集団を形成していた。だが、ひとつの階級として選挙に動員されることはあまりなかった。

ローマカトリック教会は超保守的な立場をとり、保守政党や反動政党を支援していた。キリスト教政党が誕生するのは1890年代になってからである。プロテスタントの宗教政党は少なかった。だが、宗教には絶大な政治的潜在力があった。

もうひとつ政治の基盤にある潜在力は民族的一体感だった、とホブズボームは書いている。イギリスの選挙権が拡大されると、アイルランド人の多くはアイルランド国民党に投票した。ドイツやオーストリアでは、ポーランド人はポーランド人として、チェコ人はチェコ人として投票に加わった(いうまでもなく、このころ、アイルランドもポーランドもチェコも独立していない)。

こうして、ハプスブルク帝国の半分であるオーストリアの政治は、1890年代以降、民族的不和によって完全に麻痺してしまうことになる。

政党は組織や地方支部をつくり、大衆運動を引っぱっていく。だが、いっぽうでドイツの農業経営者同盟のように、みずからが保守派の政党を後押ししていく場合もあった。

いずれにせよ、宗教、ナショナリズム、民主主義、社会主義、そして萌芽的なファシズムが大衆をそれぞれに包んでいた。

新しい大衆政治は古い地方政治(名望家政治)とは異なっていた、とホブズボームは書いている。政党や組織が前面に出てくる時代がはじまったのだ。

民主主義は前進したが、政治を変えるまでにはいたらなかった。政治に緊張と混乱をもたしたことはまちがいない。

議会の無能と政治体制の腐敗は見過ごしにはできなかった。フランスでは1875年から1914年までの39年間に52の内閣が入れ替わり立ち替わり登場した。そのため行政と政策を効果的に持続させるには、官僚の存在が必須となった。いっぽう、汚職やスキャンダルの割合は次第に減っていった。

上流階級の人びとは大衆が中心的存在になることを懸念していた。しかし、大衆に対抗するエリートの防御態勢はもろくも崩れていく。

1880年以降、とりわけ支配階級を脅かしたのは社会主義運動だった、とホブズボームはいう。イギリスでもドイツでも、自由主義ブルジョワジーの政治的優位は崩れつつあった。保守派が再編成される。だが、反動への回帰は容易ではなく、社会主義の勢いを完全に押さえこむことはむずかしかった。

支配階級はそのため新しい戦略を選択する。労働者の待遇改善を求める社会主義は、自治と分離・独立を主張する民族主義よりも取り扱いが容易だった。1900年ごろになると、労働者政党を国家体制のなかに組みこむ動きが出てくる。イギリスでは1903年に自由党が労働者代表委員会と選挙協定を結んだ。

社会主義への懐柔政策として、政府は社会改革や社会福祉計画に乗りだすことになった。ビスマルクは1880年代に社会保険を導入した。次いで、オーストリアやイギリスの自由党政府が、老齢年金や健康保険、失業保険を実施し、フランス政府もこれにつづいた。スカンディナビア諸国は意外にもこの時点では立ち遅れ、アメリカはあくまでも自由主義にこだわっている。

国家は経済に干渉しないという原則が崩れた。イギリスでは官僚機構が急速に膨張し、1891年から1911年のあいだに公務員の数が3倍になった。だが、フランスやドイツの公務員比率はまだ低かった。

帝国主義と社会政策は結びついている。ホブズボームによれば、「帝国主義は社会改革に必要な費用を支弁することができるばかりではなく、俗受けするとも考えられていた」。

そして、戦争は大衆からも期待されていた。

問われていたのは、支配階級による国家体制が、民主主義時代の大衆に支持されるかということだった。政府は国王や栄誉といった従来の象徴に加え、帝国拡大や植民地征服といったプロパガンダによって、国民に働きかけ、みずからの正統性を維持するようになる。

大衆市場、大仕掛けの催し、娯楽・演芸などと並行して、国家の伝統と誇りの捏造がおこなわれるようになった。フランスでは7月14日が革命記念日となった。ドイツの公立学校では、儀式の折に必ず国旗が掲げられ国歌が演奏される。政治的な式典や国家的スポーツ行事が、大競技場でしばしば開催されるようになった。

こうして西ヨーロッパの支配階級は大衆の政治的欲求をうまく処理していった。社会主義も民族主義もその網にからめとられた。その結果、多くの社会主義政党が第1次世界大戦を容認していく。

国内で体制側が直面した問題は、直接行動による即時的要求だけだった。暴動やゼネストがなかったわけではない。しかし、それは過大評価しないほうがいい、とホブズボームはいう。

さらに、こう書いている。

〈1880年から1914年の間に、支配階級は、議会制民主主義が、彼らの懸念にもかかわらず、資本主義体制の政治的、経済的安定と十分に両立できることを自ら立証していることを初めて認識した。このような認識は、議会制民主主義の体制そのものと同様、少なくともヨーロッパにおいては、目新しいものであった。それは社会主義の革命家を失望させることになった。なぜなら、マルクス、エンゲルスは、民主共和制を、明らかに「ブルジョワ的」だとしながらも、常に社会主義に連なるものと考えていたからである。〉

しかし、民主主義と資本主義の結びつきが安定しているというのは、つかのまの幻想だった。「1880年から1914年の間の民主政治の発展は、その永続性も、また世界的規模での勝利も予示してくれなかった」とホブズボームは書いている。

まもなく、戦争と革命がはじまる。

多くの統治者が皇帝の称号を名乗っていた。イギリスのヴィクトリア女王もインド皇帝を兼ねるようになったし、天皇もある意味、大日本帝国の皇帝にちがいなかった。

ヨーロッパとアメリカ大陸の大部分を除いて、世界の大半がひと握りの強国によって分割された。

その強国とはイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、アメリカ(合衆国)、そして日本である。旧帝国のスペイン、ポルトガルはすでに没落していた。

アフリカはエチオピア、リベリア、モロッコを除き、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、ポルトガル、スペインによって完全に分割された。

アジアでは、イギリスが植民地のインド帝国にビルマ(現ミャンマー)を併合し、チベット、ペルシャ、ペルシャ湾地域に勢力を広げた。フランスはナポレオン3世時代にインドシナを征服する。ロシアは中央アジアに進出したが、中国北部の領土獲得はうまくいかない。

日本は台湾と朝鮮を植民地とした。オランダは東インド(現インドネシア)を保持しつづけている。アメリカはハワイを併合し、フィリピンを植民地とした。

帝国は古代から存在するが、帝国主義は近代の政治概念だった、とホブズボームはいう。帝国主義といえば、レーニンの「帝国主義論」が知られており、これに関してはさまざまな論争がある。

しかし、世界分割にはまぎれもなく経済的要因があった、とホブズボームは強調する。もちろん、列強による世界の分割という政治的な出来事は、経済的要因だけでは説明できない。だが、経済的動機が強かったことはまちがいないという。

19世紀後半、先進諸国は世界の隅々まで経済の網の目──経済取引、通信、交通、商品・貨幣・資本・人間の移動──を広げた。あらゆる場所に鉄道が敷かれ、都市がつくられていった。

先進文明には異国のものが必要だった。石油はこのころまだアメリカとロシアで産出されているが、中東で大きな油田が見つかる。ゴムは熱帯の産物であり、当初コンゴやアマゾンで抽出されたが、やがてマラヤで栽培されるようになった。銅を産出したのは、チリやペルー、ザイール、ザンビアだった。南アフリカはダイヤモンドと金の一大産地となった。穀物と肉は、南北アメリカやロシア(ウクライナやポーランド)、オーストラリア、ニュージーランド。砂糖、茶、コーヒー、ココアなども、栽培されたのは植民地である。

こうして先進工業国を中心として、その他の世界は植民地や半植民地的領土となり、第1次産品に特化する生産地へと変わっていった。こうして「マラヤといえばゴムと錫を、ブラジルはコーヒーを、チリは硝酸塩を、ウルグアイは食肉を、キューバは砂糖と葉巻をおのおの意味するようになった」。

資本の投資先として植民地が必要だったという理論はあまり説得力がない、とホブズボームはいう。実際、この時代、たとえばイギリスは植民地よりもアメリカやカナダ、アルゼンチンなどに多くを投資していた。それよりも植民地帝国を築くうえでは、市場の開拓という動機のほうが、はるかに強かったという。本国にとって、植民地は資源や食料の産出地、そして商品のはけ口ととらえられていた。

先進国が新しい市場を開拓するために世界に占有地域を広げたのは、当時、先進各国が保護貿易政策をとっていたためでもある。植民地取得の政治行動は、保護主義という経済的動機と密接につながっていた。

植民地化の動機はイギリスがもっとも強かった、とホブズボームはいう。イギリスには古くからの植民地があったが、対抗国がアフリカやオセアニアを分割しはじめると、古い植民地を守るためにも、イギリスは新たな植民地を確保しなくてはならなくなった。

イギリスの戦略的核心はインドだった。インドはイギリスの綿織物輸出の約半分を引き受けていたし、イギリスの国際収支はインドのもたらす黒字によって潤っていた。そのため、イギリスにとってはインド亜大陸に向かう短い海上ルート(地中海、エジプト、中東、紅海、ペルシャ湾、南アラビア)と遠洋ルート(喜望峰、シンガポール)、さらにインド洋を確保することが必須だった。

セシル・ローズが帝国主義による熱狂的愛国主義をあおっていた。それはフランスも同じである。万国博覧会では植民地パビリオンが観客を魅了した。かくて、西欧では、階級を問わず、優越感が国民を一体化することになった、とホブズボームは指摘する。

この時期、キリスト教の伝道活動が植民地に広がった。政治的左翼のなかには植民地戦争や植民地征服に反対する者もいたが、あくまでも少数派だった。多くの労働組合幹部は植民地の議論は自分たちとは無関係だと考えていた。

帝国主義において重要なことは、本国と植民地の関係が著しく不均衡、不平等、差別的なことだ、とホブズボームは論ずる。政治面でも経済面でも、本国は植民地を一方的に利用した。

とはいえ、そこにはある種の文化的現象も生まれる。植民地では西欧流の教育を受けた新たな社会的エリートが誕生した。恵まれた少数の人びとは読み書きができるようになり、新たな職業の道を歩みはじめた。

そうした社会的エリートの典型がマハトマ・ガンジーである。ガンジーは非暴力主義による抵抗という独特の手法を生みだす。とはいえ、反帝国主義運動が本格化するのは、ロシア革命の時代からである。

いっぽう従属的な世界が先進世界に与えたものとしては、一種のエキゾチシズムがある。コンラッドの小説をはじめ、さまざまな三文小説に異国の光景が登場するのは、このころからだ。エキゾチシズムだけではない。非ヨーロッパ文化を尊重する学問的研究もあらわれはじめた。

植民地が宗主国の支配階級と中産階級に与えた影響も無視できないという。西欧の一握りの国が世界を支配したという事実は、ヨーロッパの絶対的優位を強く意識させた。帝国と直接かかわったヨーロッパ人の数は比較的少なかったが、かれらのもつ象徴的な意味は重かった。

だが、帝国主義は問題と不安を引き起こさないわけにはいかない。植民地では独裁的な支配者にたいする反発が次第に強くなっていく。いっぽう、先進国の国内では民主政治が普及しようとしていた。白人による世界支配がいつまでつづくかという不安が頭をもたげる。植民地支配はむなしい努力だという気分も広がりはじめた。

「帝国の時代」は民主政治の時代でもある。これは一見不思議なように思えるが、そうではない。ともに資本主義の発展がもたらした現象だからだ。

19世紀の自由主義は、議会に政治の権限を委ねようとしていた。その議会は憲法によって保証され、選挙によって代表を選ぶかたちになっていた。だが、実際は、女性はいうまでもなく、市民の大多数が選挙権をもたなかった。旧来の勢力が選挙権の拡大を危惧したのは、貧困な人民大衆が革命的改革を求めるのを恐れたからだ、とホブズボームはいう。

しかし、1870年代にはいると、国政の民主化が避けられないことが明らかになる。イギリスでは1867年と1883年の選挙法改正によって、有権者はほぼ4倍となり、20歳以上の男子有権者の比率が8%から29%へと上昇した。

そうした傾向はフランス、ドイツ、スイス、ベルギー、オランダ、スカンディナビア諸国、ハプスブルク帝国、イタリアなどでも同じだった。アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドはすでに民主化されていた。

民主政治は各国政府から熱意をもって迎えられたわけではない。有権者の拡大はしぶしぶおこなわれたというのが実情だろう。それでも民主化の流れは避けられなかった。

さまざまな制限をかけることが試みられた。ドイツでは帝国議会の権限が極力抑えられた。ほかの国では、直接選任議員によって構成される第二院が民主化された代表議会にブレーキをかけた。選挙権に複雑な制限をかけたり、記名投票を義務づけたり、有権者の年齢を高くしたりすることもおこなわれた。それでも民主主義の前進をはばむことはできなかった。

選挙運動は大衆の政治動員に結びつく。政治評論も活発になった。大衆のなかでもいちばん手ごわい存在は労働者階級だった。職人の親方や小商店主からなる小ブルジョワジー、熟練労働者とはことなるホワイトカラー、かれらも社会に不平不満をいだき、左翼気分に傾いている。だが、中間層は概して民族主義的で反ユダヤ主義的だった。

いっぽう小農層は依然として多数派で、最大の経済集団を形成していた。だが、ひとつの階級として選挙に動員されることはあまりなかった。

ローマカトリック教会は超保守的な立場をとり、保守政党や反動政党を支援していた。キリスト教政党が誕生するのは1890年代になってからである。プロテスタントの宗教政党は少なかった。だが、宗教には絶大な政治的潜在力があった。

もうひとつ政治の基盤にある潜在力は民族的一体感だった、とホブズボームは書いている。イギリスの選挙権が拡大されると、アイルランド人の多くはアイルランド国民党に投票した。ドイツやオーストリアでは、ポーランド人はポーランド人として、チェコ人はチェコ人として投票に加わった(いうまでもなく、このころ、アイルランドもポーランドもチェコも独立していない)。

こうして、ハプスブルク帝国の半分であるオーストリアの政治は、1890年代以降、民族的不和によって完全に麻痺してしまうことになる。

政党は組織や地方支部をつくり、大衆運動を引っぱっていく。だが、いっぽうでドイツの農業経営者同盟のように、みずからが保守派の政党を後押ししていく場合もあった。

いずれにせよ、宗教、ナショナリズム、民主主義、社会主義、そして萌芽的なファシズムが大衆をそれぞれに包んでいた。

新しい大衆政治は古い地方政治(名望家政治)とは異なっていた、とホブズボームは書いている。政党や組織が前面に出てくる時代がはじまったのだ。

民主主義は前進したが、政治を変えるまでにはいたらなかった。政治に緊張と混乱をもたしたことはまちがいない。

議会の無能と政治体制の腐敗は見過ごしにはできなかった。フランスでは1875年から1914年までの39年間に52の内閣が入れ替わり立ち替わり登場した。そのため行政と政策を効果的に持続させるには、官僚の存在が必須となった。いっぽう、汚職やスキャンダルの割合は次第に減っていった。

上流階級の人びとは大衆が中心的存在になることを懸念していた。しかし、大衆に対抗するエリートの防御態勢はもろくも崩れていく。

1880年以降、とりわけ支配階級を脅かしたのは社会主義運動だった、とホブズボームはいう。イギリスでもドイツでも、自由主義ブルジョワジーの政治的優位は崩れつつあった。保守派が再編成される。だが、反動への回帰は容易ではなく、社会主義の勢いを完全に押さえこむことはむずかしかった。

支配階級はそのため新しい戦略を選択する。労働者の待遇改善を求める社会主義は、自治と分離・独立を主張する民族主義よりも取り扱いが容易だった。1900年ごろになると、労働者政党を国家体制のなかに組みこむ動きが出てくる。イギリスでは1903年に自由党が労働者代表委員会と選挙協定を結んだ。

社会主義への懐柔政策として、政府は社会改革や社会福祉計画に乗りだすことになった。ビスマルクは1880年代に社会保険を導入した。次いで、オーストリアやイギリスの自由党政府が、老齢年金や健康保険、失業保険を実施し、フランス政府もこれにつづいた。スカンディナビア諸国は意外にもこの時点では立ち遅れ、アメリカはあくまでも自由主義にこだわっている。

国家は経済に干渉しないという原則が崩れた。イギリスでは官僚機構が急速に膨張し、1891年から1911年のあいだに公務員の数が3倍になった。だが、フランスやドイツの公務員比率はまだ低かった。

帝国主義と社会政策は結びついている。ホブズボームによれば、「帝国主義は社会改革に必要な費用を支弁することができるばかりではなく、俗受けするとも考えられていた」。

そして、戦争は大衆からも期待されていた。

問われていたのは、支配階級による国家体制が、民主主義時代の大衆に支持されるかということだった。政府は国王や栄誉といった従来の象徴に加え、帝国拡大や植民地征服といったプロパガンダによって、国民に働きかけ、みずからの正統性を維持するようになる。

大衆市場、大仕掛けの催し、娯楽・演芸などと並行して、国家の伝統と誇りの捏造がおこなわれるようになった。フランスでは7月14日が革命記念日となった。ドイツの公立学校では、儀式の折に必ず国旗が掲げられ国歌が演奏される。政治的な式典や国家的スポーツ行事が、大競技場でしばしば開催されるようになった。

こうして西ヨーロッパの支配階級は大衆の政治的欲求をうまく処理していった。社会主義も民族主義もその網にからめとられた。その結果、多くの社会主義政党が第1次世界大戦を容認していく。

国内で体制側が直面した問題は、直接行動による即時的要求だけだった。暴動やゼネストがなかったわけではない。しかし、それは過大評価しないほうがいい、とホブズボームはいう。

さらに、こう書いている。

〈1880年から1914年の間に、支配階級は、議会制民主主義が、彼らの懸念にもかかわらず、資本主義体制の政治的、経済的安定と十分に両立できることを自ら立証していることを初めて認識した。このような認識は、議会制民主主義の体制そのものと同様、少なくともヨーロッパにおいては、目新しいものであった。それは社会主義の革命家を失望させることになった。なぜなら、マルクス、エンゲルスは、民主共和制を、明らかに「ブルジョワ的」だとしながらも、常に社会主義に連なるものと考えていたからである。〉

しかし、民主主義と資本主義の結びつきが安定しているというのは、つかのまの幻想だった。「1880年から1914年の間の民主政治の発展は、その永続性も、また世界的規模での勝利も予示してくれなかった」とホブズボームは書いている。

まもなく、戦争と革命がはじまる。

ホブズボーム『帝国の時代』 を読む(1) [商品世界論ノート]

昔、読んでみたいと思っていたのに、つい読みそびれた本がある。これもその一つだ。値段が高くて買いそびれてしまったことを覚えている。

何かの拍子でふと思い出し、図書館で借りて、読みはじめることにした。

最近は何もかもすぐ忘れてしまうので、メモをとる。例によって、長いメモになりそうだ。

エリック・ホブズボーム(1917〜2012)は、イギリスの歴史家。以前、拙ブログで、かれの『20世紀の歴史』、『いかに世界を変革するか』を紹介したことがある。

本書『帝国の時代』は1875年から1914年までの歴史を扱っている。かれのいう「長い19世紀」を記述する3部作の最終巻であり、『革命の時代』、『資本の時代』につづくものだ。

ヨーロッパにおける市民革命と産業革命の「二重革命」は、資本主義経済の世界制覇を導いた。1848年から1870年代にかけては自由主義が勝利を収める。しかし、『帝国の時代』においては、資本主義内部の矛盾が噴出し、世界は世界戦争の淵に立たされる。やがて第1次世界大戦によって、「ブルジョワジーの世紀」は幕を閉じ、世界は新たな時代を迎えることになる。

これが19世紀全体の見取図といってよいだろう。

ぼくが3部作の最後にあたる『帝国の時代』を選んだのは、この時代がほぼ明治時代(1868〜1912)と重なるからである。本書を読むことは、明治時代を世界史的な視野からとらえなおすことにもつながるだろう。

それでは、さっそく読みはじめよう。

1876年には「アメリカ革命百年祭」、1889年には「フランス革命百年祭」が、それぞれ万国博のさいに開催された、というところからホブズボームは筆を起こしている。その100年のあいだに、いったい何がおこったのか。

第一に、世界がグローバル化したこと。地球上の場所はほとんど知られるようになった。南極、北極も探検された。鉄道、蒸気船、電信機が世界の距離を縮めた。

第二に、人口が増大したこと。1880年代に全世界の人口は15億人となり、100年前のほぼ2倍になった。ヨーロッパ人が大量に海外に移住したのもこの時期の特徴だ。

そのいっぽうで、世界は豊かな地域と貧しい地域、先進的な地域(第一世界)と後進的な地域(第二世界)に分裂していった。西欧諸国と他の世界のギャップが次第に広がっていく。この格差をもたらしたのは、主に科学技術だった。

先進地域と後進地域との境界はあいまいである。ヨーロッパの内部においても、地域格差は大きい。

それでも第一世界は第二世界へと拡張していく。

ホブズボームは、こう書いている。

〈1880年代のヨーロッパは、世界を支配し転換させた資本主義的発展の根源的な中核であったばかりでなく、それにもまして世界経済とブルジョア社会の極めて重要な構成要素であった。歴史上、これほどヨーロッパ的な世紀は存在しなかったし、また再びそうした世紀が出現することもないであろう。〉

まだ、アメリカの世紀になってはいない。アジアは大きく立ち遅れていた。

第一世界では都市が発達した。農業人口はイギリスを除いてまだ国の半分を占めていたが、工業化が近代化の尺度だったことはまちがいない。

ホブズボームによれば先進諸国の政治的特質はおよそ次のようなものだ。それはほぼ均質な住民からなる十分な広さをもつ領域国家であり、国際法上の主権を有し、代議制にもとづく政治・司法制度と地方自治制度を備えている。つまり、自由主義的な立憲的国民国家といってよい。こうした国家は非先進的な地域では見当たらなかった。

このころ、世界の国家の数は44ほどしかなかった(現在は約200カ国)。ヨーロッパに17(オスマン帝国を含む)、南北アメリカに19、アジアに5(日本、中国、朝鮮、ペルシア、タイ)、アフリカに3(モロッコ、エチオピア、リベリア)である。多くが植民地になっていた。

先進世界では、成年男子が自由で平等な個人として認められようとしていた。大衆教育が普及し、読み書きのできる人が増えている。それでも社会的特権をもっていたのは金持ちである。いっぽう非先進国では人権など認められず、いまだに平気で拷問などがおこなわれていた。

19世紀は何よりも変化の時代だった。それをもたらしたのが、当時、世界資本主義の中心である北大西洋沿岸のダイナミックな地域だったことはまちがいない。

そうした直線的進歩をもたらしたのが、工業技術とそれにもとづく物的生産、交通・通信の発達である。近代の機械は大型で、主に石炭をエネルギー源とする蒸気力で動き、鋼鉄でつくられていた。その代表が機関車だった。

電信網も張りめぐらされた。1882年には世界で2万2000隻の蒸気船が浮かんでいたが、積載総トン数ではまだ帆船のほうが上回っている。

電話、蓄音機、白熱電灯、自動車が生まれたのは1880年代後半だ。だが、まだ普及にはいたっていない。

「進歩というものを一番はっきりと目で見ることができたのは、『先進』世界の物的生産能力と、迅速で大量の輸送能力であった」と、ホブズボームは書いている。

その恩恵は人口の大部分を占める労働者階級にまでおよんでいない。しかし、一般庶民の状態も次第に改善されつつある。ヨーロッパの先進地域で最後の大飢饉が起きたのは1860年代だった。身長や平均余命も延びつつある。読み書きできる人の数も増えてきた。

しかし、先進諸国以外では、進歩は外国からの危険であり、挑戦以外のなにものでもなかった。資本主義が住民のそれまでの生活を破壊していた。進歩という観念のかたわら、人種という差別的な観念が生まれ、白人崇拝が広がっていく。

こうして「世界は『進歩』が生来的なものであった小さな地域と、『進歩』が外国の征服者──彼らは地元の協力者の支援を受けた──として到来したはるかに広大な地域とに分かれた」。

近代の「帝国の時代」がはじまったのだ。日本はこの「帝国の時代」に近代化への道を歩みはじめる。

歴史は重層をなしている。ホブズボームがえがこうとしているのは、そうした重層的な歴史である。

本書では、まず19世紀後半において時代の流れを変えた「経済の変容」が論じられる。

先進国では1875年から1890年ごろにかけて、これまでにない景気の変調と沈滞に見舞われていたという。

イギリスでは物価の低落、利子率の低下、利潤の低下がめだっていた。不況の影響をもっとも強く受けたのが農業である。外国との競争により、小麦価格は1867年から1894年にかけ、ほぼ3分の1になった。

イギリスでは農業は衰退するままにまかされた。デンマークは農業を近代化し、畜産物を主力にするようになった。ドイツ、フランス、アメリカは農産物に高い関税をかけ、農業価格を維持した。イタリアやスペインなどからは多くの移民が生まれた(アイルランドの大量移民は1840年代後半の大飢饉によるものだ)。

物価の下落は工業製品にもおよんだ。1873年から96年にかけ、イギリスの物価水準は40%下落した。それが利益率を低くした原因である。このころ激しい競争のもとで、工業生産力は増大していた。にもかかわらず、消費財市場の発展は遅れていた。

物価が下がったのに生産コストが下がらなかったことも利益が圧縮される原因だった。世界の中心国は金本位制を維持しようとしていたが、金銀の交換レートの不安定性が経済取引を不活発にしていた。

自由主義を唱えるイギリスを例外として、ドイツやフランス、イタリアは農業保護政策をとっていた。イギリスは最大の工業製品輸出国だったが、砂糖、茶、小麦、食肉、羊毛、木綿などをどの国よりも輸入していた。穀物消費量の56%を海外からの輸入に頼っていた。その反面、19世紀半ばのイギリスは世界工業を半ば独占していた。

ホブズボームはいう。

〈資本主義経済は世界的規模のものたらざるを得ず、また事実そうであった。19世紀にはその傾向がさらに定着した。資本主義経済の活動は、この地球上のはるか遠隔の地にまで拡がり、あらゆる地域をかつてないほど根本的に変化させた〉

そのいっぽう、資本主義は「国民経済」を単位としていた。イギリスであれ、フランスであれ、ドイツであれ、資本主義は国民国家をひとつの経済単位とせざるをえなかった。

工業化と大不況が進展するなかで、保護主義だけで経済を保つわけにはいかなかった。そこで経済危機への対応としては、経済の集中と経営合理化が求められるようになる。

カルテルやトラストに加え、テイラー・システムなど科学的管理(具体的には労働者管理)が導入されるようになった。大企業は株式会社となり、資本家に代わって経営者が組織の経営を担うようになった。また、より多くの利潤を求めて、資本が海外へと市場を広げようとし、それが帝国主義とつながった面は否定できない、とホブズボームは述べている。

1890年代半ばから第1次世界大戦にかけては、一転して繁栄の時代となった。この時代をベル・エポックと呼ぶ人もいる。

景気上昇のスピードは驚異的だった。この時代を特徴づけるのは、イギリスの相対的衰退と、アメリカ、ドイツの相対的上昇である。この時代にドイツの工業品輸出はイギリスを上回る。イギリスは1860年ごろのような「世界の工場」ではなくなっていた。

新しい産業がイノベーションを起こすとするなら、それは19世紀はじめには綿工業であり、1840年代には鉄道だった。しかし、1890年代にはのちの高度成長を導いた化学、電気、石油などの各産業はまだ本格的に稼働していない。だとすれば、何がこの好景気をもたらしたのだろうか。

ホブズボームは資本主義諸国における工業化の拡大にその答えを求めている。イギリスをはじめとして、ドイツ、アメリカ、フランス、ベルギー、スイス、チェコに工業化が広がっただけではない。周辺のスカンジナビア、オランダ、北イタリア、ハンガリー、ロシア、日本にも工業化の波が押し寄せていた。

これらの地域では急速な都市化が進んだ。それとともに膨大な需要が生まれていた。大衆の時代がはじまろうとしていたのだ。

そのころ国際市場の80%は先進諸国の手に握られるようになっていた。こうして中心国と衛星国、植民地の区別が確定されていく。

「帝国の時代」の世界経済をホブズボームは次のように概括する。

第一に、地理的な基盤が拡大されたこと。工業地域と工業化途上地域が拡大するとともに、第一次産品が世界市場に組みこまれていった。

第二に、イギリスが唯一の経済大国ではなくなったこと。帝国の時代は諸国家が競い合う時代となった。とはいえ、イギリスは金融大国としての地位を保っている。

第三に、技術革命が進展したこと。鉄道に加え、電話、電信、蓄音機、映画、自動車、飛行機が登場しつつある。

第四に、巨大企業が誕生したこと。

第五に、都市化と実質賃金の上昇により、大衆消費市場が生まれたこと。庶民が紅茶を飲み、新聞を読むようになった。

第六に、第3次産業部門が拡大したこと。商業従事者が増え、ホワイトカラーも増えつつある。

帝国の時代は、こうした経済状況を背景に進展していった。

少しずつ読んでいくことにする。

マイヤーとイェリネック──美濃部達吉遠望(19) [美濃部達吉遠望]

1902年(明治35年)10月、ヨーロッパから帰国して早々、美濃部達吉は東京帝国大学法科大学で、比較法制史の講義をはじめた。

ちなみに、このころはまだ帝国大学や高等学校の入学時期は9月で、それが4月に代わるのは1921年(大正10年)になってからである。

達吉は明治35年の新学期がはじまって少ししてから授業を開始したことになる。準備不足の感はいなめなかったというような感想をもらしているが、これは謙遜というものだろう。29歳で教授になったばかりの達吉は、大いにはりきっていたと思われる。

しかし、達吉が大学在学中からほんとうに興味をもっていたのは、法制史ではなく、むしろ公法の分野、すなわち憲法や行政法だった、と自身が述懐している。それは恩師、一木喜徳郎の影響によるが、「自分の天性が論理的な思索を好む傾向をもっている」ことに気づいたためだともいう。

だが、おそらくそれだけではない。達吉は日本の政治を内部から改善していきたいという客気(かっき)をどこかに秘めていたのである。

達吉が比較法制史の講義に真剣に取り組んでいたことはまちがいない。「欧州古代の国民総会」や「欧州における成文憲法の発達」、「第十九世紀における英国国会の発達」、「欧州封建制度の起源」といった論文も、次々と発表している。

それでも、自身の関心は、どうしても行政法や憲法のほうに向かうのだった。

1903年(明治36年)2月、達吉はヨーロッパ留学中から数年がかりで取り組んできた翻訳をついに完成させる。出版はすでに約束されていた。それがオットー・マイヤーの『独逸[ドイツ]行政法』である。

発行所は東京法学院[1905年に中央大学と改称]、発売所は有斐閣書房。1903年3月から10月にかけ、4巻に分けて発売された。あわせて1700ページ以上にのぼる大著だった。

オットー・マイヤー(1846〜1926)はストラスブルク(現ストラルブール)大学[達吉自身はストラスブルヒ大学と表記している]の法学教授で、ドイツ行政法学の基礎を築いた。

1895年に出版された『ドイツ行政法』はマイヤーの代表作で、この大著を訳出することで、達吉自身も行政法の専門家であることを鮮明にしたともいえる。

「引」と称されるその「はしがき」に、達吉はこんなふうに記している。口語に直してみよう。

〈オットー・マイヤーの『行政法』が他の多くの行政法教科書とその選択を異にしている理由は、主として従来の教科書がおおむね行政法規の実質的分類によって行政法の研究を尽くしたとしているのにたいして、マイヤー氏は行政作用の形式によって行政法理の系統を立てることを試みていることにある。

従来の教科書は行政の全体を分けて、内政、財政、軍政、外政、法政の諸部とし、その各部において、さらにこれを細かく分けて、これによって行政法の全体を示したものとしている。マイヤー氏だけはこの通常の研究方法をとらず、行政の行動を分けて、まず純然たる一方的、権力的な作用と国家が大企業者としてなすところの作用とに区別し、前者については警察および財政を論じ、そして後者については物権的関係と債権的関係とを区別している。

ことにその債権的関係を論ずる章などは前人の多くが論じなかったところに新たな研究の道を開いたものが多い。その学説は、いまだ完璧に成功したとは言えないにしても、少なくとも行政法の研究では明らかに一歩を進めたものである。〉

法学にうといぼくなどには、これが何を意味しているのかよくわからない。まして1700ページ以上にわたるその内容にふれるのはやめておいたほうがよさそうだ。

それでもオットー・マイヤーの『行政学』が主に内政を論じたものであり、国家の経済行為にも触れたものであることはおぼろげに伝わってくる。

興味深いのは、そのあとに達吉がこう書いていることである。

〈私が本書の翻訳に着手したのは数年前にさかのぼる。それを始めようとした理由は、私がまだ多くドイツ語を理解していなかったために、自ら原書について研究することの困難さを経験し、すぐれた翻訳書の必要性を強く感じ、こうしてまた世間には私と感を同じくする者が多いだろうと信じたためである。以来数年、学窓忙余の閑をぬすんで、いまついに脱稿することができた。もって学界欠乏の一端を補うに足ることを願うばかりである。〉

苦労して翻訳したことがわかる。達吉は留学中、ドイツ語に習熟しながら、この本を訳していたのだ。もちろん、その目的は日本にも行政法を確立することだった。

オットー・マイヤーは「国家とは最高の権力すなわち国権のもとに国民を結合する行為能力をもつひとつの団体」と規定していた。行政は立法、司法、行政の国家三権のうちの一つであり、「行政とは国家がその目的を達するためにその法規的秩序のもとに行う作用」だとされていた。それはもちろん恣意的であってはならず、法律に従うものでなくてはならない。

内務行政と外務行政は区別される。国家は行政行為をおこなわせるため、官庁を組織し、官吏を職務につかせる。そして、官吏は臣民にたいしては国家の名において活動することになる。

そこで、行政法とは行政に関する公法を指すことになる。憲法は変わっても行政法は変わらないというのが、マイヤーの信念だったという。

達吉は日本における行政法の体系化をめざすことになる。

達吉がドイツ留学中にもっともひかれた法学者はゲオルク・イェリネックだった。かれの代表作『一般国家学』は1900年に発行され、ちょうど留学中の達吉はそれをむさぼるように読んだと述懐している。

そのイェリネックの紹介にも達吉は着手している。

美濃部達吉閲、木村鋭一・立花俊吉訳のイエリネック[イェリネック]著『公権論』が発刊されたのは、1906年(明治39年)5月のことである。発行所は中央大学、発売所は有斐閣となっている。

訳者の木村鋭一と立花俊吉は美濃部のもとで学んでいた学生である。

公権とは、国家が国民にたいしてもつ公的権利(国家的権利)であると同時に、国民が国家にたいしてもつ公的権利(個人的公権)でもある。公権は国家と国民との関係を定めた公法によって規定されており、国家が国民にたいして恣意的に権力を発動することは認められない。

その国家は歴史上、普遍的な現象であって、それ自体、単一体であり、法人としての人格をもっている。そして国家は法人としての意思と思考、能力をもち、その目的を達するための機関を備えているとされる。

公権と私権は区別されなければならない。個人の利益が公権によって保護されるのは、それが公共の利益に適合している場合である。

そこにはこんな一節もある。口語に直してみよう。

〈国家のすべての行為はみな被治者の利益のためにおこなわれる。国家がその目的を遂行するにおいて、個人に与えるに自己の利益のために国家の設備を利用し、国家の作為を要求するの能力をもってする。それによって、国家は公民状態、すなわち積極の身分を得る。この状態は個人の利益のためにするすべての国家の作為の基礎たるものである。

国家の行為はただ個人によってのみ行われることができる。国家が個人をして国家のために動作をなすの能力を得せしむるによりて個人は主働的公民の状態に置かれる。これを称して主働の身分ということができ、この身分を有する者は狭義のいわゆる参政権をおこなう権利を有するものである。〉

この訳はじつにわかりにくい。何を言おうとしているのだろうか。

国家と個人の関係を言わんとしていることはたしかである。

国家は個人を包摂する団体である。しかし、個人が国家に服従しているだけでは、個人は人格を有しないといってもよい。そこから次第に独立して、個人がみずからの意志をもって国家統治に参与するにいたって、個人ははじめて「主働的公民」となり、公民の身分として参政権(さらには選挙権)を有するようになるのである。

後年のケネディの演説を引けば、「国が諸君に何をしてくれるかを問うよりも、諸君が国にたいし何をできるかを問いたまえ」ということになるだろうか。

国家が公権を発揮するにあたっては、恣意的にではなく、公法にしたがわねばならない。これにたいし、個人はただ国家の命令に従うのではなく、みずから主働的な立場で、みずからが国家のために何をなしうるかを問わなければならない。ここには国家と個人との緊張に満ちた関係が生まれているといってもよい。

達吉はみずからの行政法学に、イェリネックのこうした考え方をどのように取り入れていくことになるのだろうか。

さらに、この年の秋(1906年10月)、達吉は訳書としてゲオルグ・エリネック[ゲオルク・イェリネック]『人権宣言論』をやはり有斐閣から刊行している。

ここには「人権宣言論」のほか、「少数者の権利を論ず」、さらには「歴史上における国家の種々相」といった論考が収録されていた。

この本は評判となり、版を重ねたらしく、のちに1929年(昭和4年)10月に「憲法の改正と憲法の変遷」という論考を追加して、『人権宣言論外三篇』とタイトルを変え日本評論社から再刊され、さらに敗戦後も1946年7月にも日本評論社から再度出版されている。

タイトルは刺激的だが、専門書だといってよい。「人権宣言論」にしても「歴史上における国家の種々相」にしても、どちらかというと比較法制史の研究という色合いが濃い。

その初版の「小引」(はしがき)で、達吉はエリネック(イェリネック)のことをこう紹介する。口語にして示してみよう。

〈エリネック先生は人も知るとおりドイツ・バーデン国ハイデルベルヒ[ハイデルベルク]大学の現任国法学教授であり、国法学に関する著者が多数ある。いずれも創見に富んでおり、その研究の該博なることは、ドイツの著者中最良のものである。その主な著書としては『条約論』『国家結合論』『法律命令論』『公権論』『国家学汎論』[『一般国家学』]があり、なかでも『国家学汎論』はこの種の著書の従来公にされたもののなかで疑いもなく完備したものであろう。〉

「人権宣言論」については、あっさり紹介したにとどまる。

〈これはわずか五三ページの小冊子ではあるが、その所論は独創的なもので、近世憲法史上の重要な一文書の起源についてこれまでにない新たな所見を示したものである。〉

じつは、イェリネックの「人権宣言論」は発表当時、大きな論争を呼び起こしていた。イェリネックは、フランスの人権宣言の淵源が、アメリカの諸州の憲法にあることを明らかにした。しかし、フランスの学界では、これまで人権宣言の淵源はルソーにあると信じられていたので、イェリネックの説にたいし反論が巻き起こったのである。達吉自身はルソーの重要性を認めないわけにしても、人権宣言のもとがアメリカ諸州の憲法にあったことを明らかにしたイェリネックの功績は大きいと考えていた。

いずれにせよ、人権宣言にせよ、少数者の権利についてにせよ、国家の変遷にせよ、イェリネックの論考が、達吉の政治学的思考を大いに刺激していたことはまちがいない。

それらの論考が達吉の著書や講義にどういう影響をおよぼしていったかを徐々に見ていくことにしよう。

東大教授となり結婚──美濃部達吉遠望(18) [美濃部達吉遠望]

1902年(明治35年)10月、美濃部達吉は3年間のヨーロッパ留学を終えて日本に帰ってきた。ベルリンに滞在していた2年前、すでに東京帝国大学法科大学の助教授に任命されていたが、帰朝とともに教授となった。このとき29歳である。

自身、こう書いている。

〈留学の期限が満ちて帰朝したのは、明治三十五年の十月であったが、帰朝とともに、ただちに教授に任ぜられて、比較法制史の講座担任を命ぜられ、もはや学年[が]始まった後であったので、東京に着くと同時に、数日余裕も置かず、ただちに講義を始めねばならぬのであった。今から思うといかに不完全な講義であったかと、慚愧(ざんき)に堪えない。〉

あわただしく比較法制史の講座を開かなければいけなかったことがわかる。

達吉が宮崎道三郎(1855〜1928)を引き継いで、比較法制史の講座を担当することは留学前から決まっていた。そのためにイギリス、フランス、ドイツへの留学を命じられたのでもあった。

そもそも比較法制史とはどのようなジャンルを指すのだろうか。実際には、西洋法制史だったといってもよい。宮崎道三郎は、ローマ法からはじまってゲルマン法、そしてドイツ法にいたる西洋の法制の歴史を教えていた。

達吉はさらにドイツでの最新の研究を踏まえて、その講座を引き継ぐことになった。ドイツだけではなく、イギリス、フランスへの留学も含まれていたのは、イギリスやフランスにおける法制の歴史も研究することを期待されていたのだろうか。

明治維新によって、日本は新たな国家づくりに乗り出した。それは天皇を中心とする王政復古を基本としながらも、急速な西洋化を推し進める革命でもあった。世界的にみれば帝国主義の時代におけるこの一見矛盾した緊張のなかで、明治の国家建設は進められた。

中国の律令を規範とする江戸時代までの法度(はっと)は、西洋を規範とする法律に急速に置きかえられた。1889年(明治22年)には大日本帝国憲法が公布され、ついで民法(1898年)、商法(1899年)、刑法(1907年)などが定められ、日本は法治国家となった。それにいたるまでは日本の実情に合わせるための紆余曲折と激しい論争がある。

西洋の法を規範とする以上、その歴史を知ることは必須だった。官界の人材を養成する東京帝国大学法科大学に比較法制史と称される西洋法制史の講座を設けることは、早くから求められていたといってよい。

1894年(明治27年)にその講座を開いたのが宮崎道三郎である。その後、宮崎は日本法制史の研究に焦点を移そうとしていたため、1902年(明治35年)から、比較法制史、もっと具体的にいえば西洋法制史の講座は達吉が受け持つことになった。

さらに、その後、1911年(明治44年)からは達吉に代わって、留学から帰国した中田薫(1877〜1967)が比較法制史の講座を担当することとなる。日本法制史に大きな業績を残した人物として知られる。

比較法制史の本来の意図は、宮崎自身が述べているように、中国、インド、イスラム諸国から、ギリシア、ローマをへて中世・近世のゲルマン、そして現在のドイツにいたる法の発展を論じることだった。だが、講座の力点が、中国、インド、イスラム諸国より、ローマ法からゲルマン法、ドイツ法への流れに置かれていたことはまちがいない。

達吉が宮崎の講座を踏襲しながら、どのような講義をしたのかは、残念ながらよくわからない。

達吉自身はこう述懐する。

〈比較法制史の講義は、その後七八年継続していたが、明治四十一年に一木先生が行政法講座の兼任を辞されたので、その後を承(う)けて、四十一年からは行政法第一講座を兼任することになり、続いて四十四年に専門に法制史を研究せられた天稟(てんぴん)の歴史家である中田薫君が、欧州留学から帰朝せられたので、私は行政法講座の専任となり、比較法制史の講座は同君の担任に譲ることとなった。最初は法制史の研究に端緒を開いた私の学究生活は、ここに一転して、公法を専門とすることとなり、歴史の研究から自然に遠ざかるにいたった。〉

これによると、達吉が比較法制史の講座を担当したのは、1902年(明治35年)から1911年(明治44年)までの9年間であり、1908年(明治41年)からは、すでに行政法の第一講座を兼任するようになっていたことがわかる。

こうして、達吉は次第に自身にとってもともと関心の強かった公法の分野、すなわち憲法と行政法に研究の中心を移していくのである。

ここで、ひとつだいじなことをつけ加えておかねばならない。

達吉の私生活に重要な変化が訪れたのである。それは、帰国の翌年、1903年(明治36年)5月に菊池大麓(だいろく、1855〜1917)の3女、多美(民子)と結婚したことだった。このとき、母は亡くなっていたものの父の美濃部秀芳は健在だったから、結婚式には兄の俊吉らとともに出席したかもしれない。

このとき菊池大麓は桂太郎内閣の文部大臣を務めていた。

大麓は箕作阮甫(みつくり・げんぽ)の養子、秋坪(しゅうへい)の次男であり、父の実家、菊池家を継いだ。英語を学び、2度にわたりイギリスに留学、数学と物理学を学んだ。帰国後、帝国大学理学部教授として数学を教え、東京帝国大学総長、京都帝国大学総長などを歴任した。1890年(明治23年)に貴族院議員に勅任され、1901年(明治34年)6月から1903年7月まで桂内閣の文部大臣を務めた。のちに枢密顧問官にもなっている。

ちなみに多美の妹、千代子は東大教授で民法学者の鳩山秀夫(鳩山一郎の弟)と、冬子は東大教授で民法学者の末広厳太郎と結婚している。そして、多美自身は評判の美人として知られていた。

達吉はこうして華麗なる一族に加わることになる。

翌1904年(明治37年)2月5日には、達吉と多美(民子)のあいだに長男、亮吉が誕生した。日露戦争がはじまる3日前である。

その亮吉が、両親の結婚について、こう書いている。

〈明治三十五年に帰朝して東京帝国大学法科大学教授に任命された。翌三十六年、当時の文部大臣菊池大麓の長女[三女]民子と結婚した。現在の私の母である。仲人は一木教授であった。一木教授は、一切仲人をしない主義なのだが、美濃部君のためなら一肌脱ごうと言って媒酌人になられたそうである。父も一木教授を大いに尊敬していたし、一木さんも父をかわいがっておられたにちがいない。そういうところから考えても、父の学説に最も大きい影響を及ぼしたのは一木教授ではないかと思われる。〉

ここにも一木喜徳郎の名前が登場する。

達吉にとって、一木は恩師であるにとどまらない。内務省にはいって悶々とする達吉をふたたび学業の道にいざない、大学でのポストを斡旋し、ヨーロッパ留学を後押しし、さらに結婚の仲人まで務めてくれたのである。足を向けては寝られない存在だった。

美濃部研究会の宮先一勝さんは「この頃が達吉の生涯のうちで最も幸せで、充実した時期であったと思われる」と評している。

まさにそのとおりだろう。

公共分野を強化せよ──ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(8) [経済学]

〈生産的な社会が最終的に問われることは、社会が何を生産しているかである。こうした言い回しからは、一部のものがふんだんに供給されているのに、ほかのものはわずかしかつくられていないことが浮かびあがってくる。こうした不釣り合いによって、社会的不満と社会的不健康のもとが生みだされる。豊富な分野と貧弱な分野とのあいだには境界が引かれている。大雑把にいって、民間で生産され販売される商品やサービスは豊富なのに、公共的に提供されるサービスは貧弱なのだ。〉

現在は「ゆたかな社会」といわれるが、民間では商品(財とサービス)が豊富につくられているのに、公共サービスがきわめて不足しているのが実情だ、とガルブレイスは考えている。

現在の公共サービスはあまりにも貧弱だ。アメリカでは学校も公園も病院も街路も空気も、要するに公共的な分野がひどくないがしろにされているという。

民間では商品の生産が連動して拡大する。それにともなって消費も拡大し、あらたな必要も生じる。だが、民間経済が発展すればするほど、国家による調整や保護が求められる。

民間部門と公共部門のあいだには「社会的バランス」が保たれなければならない。このバランスが重要なのにもかかわらず、どちらかというと民間部門が優先されて、公共部門がないがしろにされる傾向がある。その結果が交通事故の多発であり、大気汚染や公害、都市の乱開発、社会的荒廃などだ、とガルブレイスはいう。

民間部門の成長にたいして、なぜ公共部門がおくれをとる傾向があるのか。

公共サービスは税によってまかなうほかないのだが、増税には根強い抵抗がある。それにアメリカの場合は、連邦収入のかなりの部分が軍事費に回されており、固定資産税に頼る地方自治体はじゅうぶんな公共サービスができないままでいるからだと指摘する。

伝統的な経済学では、公共サービスはできるだけ抑制すべきだという考えが支配的だった。そのため個人がテレビや自動車、住宅にカネを使うことは推奨されても、自治体が学校にカネを使うことはしぶしぶでしか認められてこなかった。こうした社会的アンバランスが「ゆたかな社会」に混乱と退廃を引き起こしている、というのがガルブレイスの見方だ。

ガルブレイスはくり返し教育の重要性を強調している。

経済が成長するには、量的にも質的にも生産設備を拡充することが必要になってくる。そして、それを支えるのが、教育と訓練を受けた労働者の存在だ。ところが、物的資本にたいする投資は積極的におこなわれても、人的資本にたいする投資はなかなかおこなわれない。ほんとうは人的資本こそが大きな利益を生みだすかもしれないのに、それは公共の仕事にゆだねられている、とガルブレイスはいう。

科学や技術が進歩するなかで、人間にたいする投資はますます必要になっている。それなのに公教育はむしろないがしろにされている。商品生産への投資や技術開発には余念がない。基礎研究や応用研究にも巨額の資本がつぎこまれている。軍事部門への投資も大きい。

しかし、ほんとうにだいじなのは人間の価値を高める教育への投資なのだ。「それなのに、それが商品の生産ほども正当化されないとするなら、人間の充足と実現をめざすべきだという理念もまるで台無しになってしまうのではないだろうか」

生産は欲望を刺激する。資本は欲望をかきたてる消費者をつくる。だが、そう都合よく、ことは進まない。

教育は人をつくるのだ。そして、教育は両刃の剣としても作用する。

〈現代の産業に求められる技術や科学からすれば、教育はなくてはならないものだ。しかし、それによって趣味が広がり、より自律的で批判的な態度がつくられるようになれば、現代経済に欠くことのできない欲望創出力は次第に威力を失っていく。自分たちに奉仕していると思われたメカニズムの利益に自分たちが操られていたのだとわかってくるのは教育のおかげである。すると消費者は簡単にだまされなくなる。〉

生産の神話は崩れた、とガルブレイスはいう。

だとすれば、われわれは何をめざすべきか。

生産至上主義(GDP信仰)を克服しなければならない。これまで重視されてきたのはは能率や生産性ばかりだった。生産に役立てば、それは善であり、そうでなければ無益であると思われてきた。だが、そうした考え方がはたして正しいかをふり返ってみる必要がある。

産業化はゆたかさではなく悲惨さをもたらしているかもしれないのだ。それはいっぽうで欲望を刺激しつつ、冷淡さと残酷さをばらまいているかもしれない。ゆたかな世界と貧困の世界との断絶をもたらしているかもしれないのだ。

生産至上主義から脱却するひとつの方向性は「保障を生産から分離すること」だ、とガルブレイスは論じている。

じつは現代の関心は、生産それ自体よりも所得と雇用になっている。失業手当制度はいちおうできあがっている。だが、それはやっと生きていける水準に抑えられている。その基準を見直すべきだ。

さらに仕事をするのが困難な人には、生産とは無関係に別の収入源を与えるべきだともいう。ベーシックインカムによる所得保障、あるいは負の所得税も考慮されるべきだ。

次に重要なのは社会的バランスの回復である。民間の財とサービス(商品)は拡大しているのに、公共サービスはきわめて貧弱な状態に置かれている。学校、病院、図書館、都市の整備、衛生、公園、警察、その他無数の公共サービスをもっと充実させるべきだ。

それらは税によってまかなわれるほかない。アメリカの場合、連邦政府は個人所得税と法人税、地方政府は固定資産税を主な財源としてきた。連邦政府の場合、最大の問題は軍事費の割合が大きすぎることだ、とガルブレイスはいう。軍事費を削って、公共サービスに回すべきだ。

公共サービスを充実させ、社会的バランスを取り戻すためには、税収を増やすほかない。高所得者からもっと税金をとるべきだという主張は強い反対にあい、むしろ高所得者の減税が実現してしまった。だが、それはやはりおかしいというのが、ガルブレイスの立場だろう。

これに代わって登場したのが売上税(日本では消費税、少し仕組みがちがう)である。ガルブレイスは「社会的バランスが不完全であるかぎり、売上税の税率を高めることをためらうべきではない」と書いている。もちろん、この売上税は軍事費のためではなく、あくまでも公共サービスの充実のために用いられる。

売上税の効果は、民間財の値段を多少上げることによって、公共財をもっと豊富にすることにある、とガルブレイスは書いている。その課税は州や市町村によっておこなわれ、税収は公共目的のために用いられる。それによって、よりよい学校、よりよい町、よりよい市内交通、さらには経済的安定がもたらされるのだ。

売上税は公共部門の支出を増やすことにつながるから、社会的バランスを改善するだけでなく、経済成長を促す要因ともなる。公共目的により多くの資源を用いることは、けっして民間の生産を阻害することにはならない、とガルブレイスは断言する。

「ゆたかな社会」になっても貧困はなくなるわけではない、とガルブレイスはみている。

貧困を絶対的なものととらえることはできない。「人の所得が、生きていくにはたりるものであっても、社会的な水準よりはるかに低い場合、その人は貧困なのである」というのが、ガルブレイスの規定だ。

窮乏の度合いは、所帯の大きさや場所によっても変わってくる。貧困は個人の性質が原因の場合もあるし、地域の性格によることもある。

都会でも、地域でも貧困地帯はひとつの島のようなかたまりとなっている。貧困から脱出するのは容易なことではない。

それでも極貧の人びとは社会の多数派から少数派へと変わった。政治家はいまや貧困層よりも中間層に訴えるようになった。貧困救済の努力をと呼びかける政治家はいまやごくわずかだ、とガルブレイスはいう。

貧困の問題がなくなったわけではない。かつては、働かざる者くうべからずというのが社会のルールだった。しかし、貧困が少数者の問題になったいまは、むしろ働けない人にも基本的な収入を保証しなければならない、とガルブレイスはいう。貧困家庭の子供が学校に通えるようにすること、学校でじゅうぶんな給食をだすこと、町が適切な保健業務をおこなって子どもたちの健康を見守ること、住宅を確保することなどは最低限必要なことだ。

「ゆたかな社会」でも貧困が残っていることに目をそむけてはならない。臭い物にふたをするように貧困の問題を無視してはならない。それをほうっておいてはならない、とガルブレイスは訴える。

いっぽう「ゆたかな社会」では、労働の形態が変わりつつあるという指摘もなされている。かつてにくらべ週の労働日と労働時間は少なくなっているし、労働の強度も減っており、労働する人の数も減りつつある。それにたいし、余暇が増加してきたのもたしかである。

児童と老人が労働力からはずされ、これに代わってより多くの女性が労働市場に加わるようになったのも近年の特徴である。

さらに、「ゆたかな社会」の特徴として、「新しい階級」が生まれつつあることをガルブレイスは指摘する。

それは社会的エリート層だといってよい。会社の役員、医者、大学教授、弁護士、ジャーナリスト、芸術家、建築家などといった人たち。かれらは何よりも威信をめざしている。他人から尊敬を集めることが、かれらにとっては、仕事で満足を生みだす源泉になっている、とガルブレイスはいう。そして、その階級はしばしば次の世代へと受け継がれる。

長時間の退屈で陰鬱な労働から、もっと楽しくはたらいて暮らす生活へと次第に転換することは、けっして悪いことではない。生産至上主義にもとづいて所得を極大化することよりも、子どもたちが面白くてやりがいのある仕事をみつけるほうが、両親にとっても幸せなのではないか。それには教育がやはりキーになる、とガルブレイスは考えている。

そして最終章。

われわれの社会では商品の生産が社会の進歩の基本的な尺度になっている。だが、何のための生産かといえば、それは人びとの幸福のためだといってよいだろう。

幸福を定義するのはむずかしい。商品と幸福を同一視するのもどうかと思う。しかし、それはどこかで結びついているはずだ、とガルブレイスはいう。

社会には安全保障が求められる。現代経済の基本的な安定装置は、巨額の税に支えられた大きな公共部門によってつくられる。そのなかに大規模な軍事支出が含まれており、それがいっこうに減る気配を見せないことは問題だが、公共部門が現代経済に大きな役割を果たしていることはまちがいない。

そして、世界にはまだ飢餓と窮乏に苦しむ地域が多く、そこからの救いを約束するために、アメリカは余分の資力をもたなければいけない。科学的に未開拓な分野にも進んでいかなければならない、とガルブレイスはいう。

さらに、こう書いている。

〈アメリカにとって、もっともだいじなのは、能力、知識、教育の資源である。試されているのは、物的な投資の有効性よりも人への投資の有効性だ。われわれは壮大な普遍化の時代に生きている。〉

教育は国防や外国援助に劣らず、重要な公共の分野である。教育をないがしろにして人びとの幸福は得られない。ガルブレイスが最後に強調するのは、教育の重要性である。

こうしたガルブレイスの考え方は1980年代以降、保守派の復権にともない、猛烈な反発を受けるようになった。それでも、ガルブレイスの主張はいまでも聞くべき内容をもっているというべきだろう。

ヨーロッパ留学の日々──美濃部達吉遠望(17) [美濃部達吉遠望]

日本政府は1875年(明治8年)以降、明治時代に683人の文部省留学生を海外に派遣した。留学生の数が増えるのは、日清戦争勝利後の1896年(明治29年)以降である。

文部省留学生は近代の遣唐使ともいえるだろう。西洋諸国から先進的な文物と知識を日本に持ち帰るのが目的だった。

その専攻は多岐にわたる。明治期全体をみると、文科系では意外なことに文学(語学)がトップで、ついで法学、教育、商学、美術工芸、経済、音楽、体育の順。いっぽう理科系では、工学を筆頭に医学が多く、ついで理学、農学、薬学、水産、獣医学、歯学とつづく。留学生の数としては、理科系のほうがずっと多い。実用本位である。

その留学先は初期こそイギリス、フランス、アメリカが多いが、1880年代以降はドイツが中心となった。ドイツ以外にも何カ国かを兼ねる場合もあったが、明治後期の留学先は圧倒的にドイツに片寄っていた。

1899年(明治32年)5月、達吉は比較法制史研究のため、3年間、英独仏に留学するよう命じられた。出発したのは8月である。

この年の文部省留学生は58人で、文科系では達吉のほか、箕作元八(みつくり・げんぱち)、和田英作、浅井忠、加藤正治、高野岩三郎、姉崎正治らがいた。

箕作元八は歴史家(達吉とはのちに親戚となる)、和田英作と浅井忠(ともにフランスに留学)は画家、加藤正治は民事法や破産法の専門家、高野岩三郎は統計学者で社会運動家、姉崎正治は宗教学者となった。

達吉本人はヨーロッパ滞在中の記録を残していない。断片的な思い出を記したにとどまる。

その一つ、「退官雑筆」では、こう書いている(表記は読みやすくした)。

〈三年間の在欧中は、かなり一所懸命になって、ドイツ、フランスおよびイギリスの法律歴史を勉強した。歴史の素養がはなはだ乏しいので直接古文書に就いて資料の研究をするなどは、とうてい力の及ばないところであったが、ともかくも、知名の先進学者の著述に就いて、一通りの知識を習得することに努めた。〉

こんな記述もある。

〈明治三十二年から三十四年までドイツに留学していたにもかかわらず、その時の留学は比較法制史の研究のためであったので、イエリネック教授の形骸に接せず、その講座に列する機会すら得ないでやんだのは、今も遺憾とするところである。あたかもそのころ教授の畢生(ひっせい)大著『一般国家学』の第一版が公にされたので、甚大の興味をもってこれを精読し、教えられることすこぶる多かった。〉

これだけではよくわからない。3年間、達吉がどこで何を学び、どんな生活をしていたのかも、はっきりとはわからない。

それでも1900年(明治33年)はベルリンにいたことが、のちの本人のエッセイから浮かびあがってくる。

ベルリンには日本公使館があって、ここに大学の同窓の友人、水野幸吉が外交官補として務めていた。当時、日本はまだ一等国として認められておらず、大使館は置けなかったのだ、と達吉は述懐している。

そのベルリンに、おとぎ話で有名な巌谷小波(いわや・さざなみ、本名季雄[すえお]1870〜1933)が、ベルリン大学東洋語学校の日本語教師としてやってくる。

第一高等中学校時代から文学青年だった水野は、俳人でもある巌谷がくると聞いて、みんなで俳句会をつくろうと張り切り、達吉にも呼びかけたらしい。

俳句会をつくるからには、会の名前がなくてはならない。巌谷の提案で、「白人会」と名づけることが決まった。白人とはうぶの素人という意味である。同時に、ベルリンの会ということから、伯林(ベルリン)の伯をかけている。

達吉はこう述懐する。

〈私もそのころベルリンに在留していたので、水野に誘惑せられて、発会の時から、会員の一人に加わり、生まれてはじめて俳句を作ることを習った。最初に巌谷から「こりゃ、タチがいい」などとお世辞をいわれたので、つい乗り気になって、ベルリンにいたあいだは、最も熱心な会員であったが、どうも理屈と詩とは両立しがたいものらしく、遂にものにならないで終わった。〉

白人会に加わったのは、巌谷小波を筆頭に、達吉(俳号、古泉)、水野幸吉[外交官](酔香)、宮本叔[医学博士](鼠禅)、藤代禎助[文学博士](素人)などで、画家の和田英作、浅井忠も会員だった。ほかにも教育家や理学士、技術者、軍人などが会に加わっていたという。

白人会で達吉が詠んだ句をふたつ紹介する。

ここに二年梅なき春のうらみかな

この海やみくにの海にかよふ海

望郷の念がただようが、句としてはたしかにうまくなさそうである。

達吉の息子、亮吉は父のヨーロッパ留学について、こう書いている。

〈明治三十二年にヨーロッパに留学し、ほとんど大部分をドイツでくらした。留学中の行動はあまり明白でない。ドイツ語をおぼえるためには、日本人の全くいないところに行くのがよいと考えて、フライブルグの大学を選んだという話をきいたことがある。そのほかには、ハイデルベルグおよびベルリンにいたようである。しかし、どこかの大学に入ってまじめに講義をきくというような勉強はしなかったようである。ベルリンにいた時には、お伽話の巌谷小波さんや画家の和田英作さん、浅井忠さんらと白人会というものを作り、古泉と号しホトトギスばりの俳句などを作ってくらしていた。〉

達吉のヨーロッパ留学の痕跡をたどった宮先一勝さんによると、ベルリンで文部省の留学費を飲みしろに使い果たしてしまった達吉は、有斐閣の創業者、江草斧太郎(えぐさ・おのたろう)に頼みこんで、大枚のカネを融通してもらったこともあるという。

文部省から出る留学費は、派遣交通費を別として、年間で1800円程度だったと思われる。現在の感覚では900万円といったあたりだろう。これで授業料や資料購入費、下宿代、移動費もまかなわなければならなかったから、物価を考えれば、できるだけ生活費を切り詰めねばならなかったはずである。

そのころ、パリでは「パンテオン会」という留学生の交友会もできていたが、達吉はこの会にも参加し、会の雑誌に文章を寄せていた。その会員には、芸術、法学、政治学、文学、歴史、建築など、さまざまな分野にわたる若い知性が加わっていた。法学や政治学の関係では、達吉のほか、小野塚喜平次(おのづか・きへいじ)、白鳥庫吉(しらとり・くらきち)、箕作元八(みつくり・げんぱち)、山田三良(やまだ・さぶろう)などの名前が見られるという。

さらに、達吉は1900年(明治33年)10月に、ロンドンに留学した夏目金之助(漱石)とも会い、いっしょに市中を散策、ロンドン塔を見学したり、ヘイマーケットのハー・マジェスティ劇場でシェリダンの『悪口学校』を観劇したりしている記録もある。

漱石は達吉から1年遅れで文部省留学生となった。英語研究のため2年間のイギリス留学を命じられていた。ロンドンに到着したのは1900年10月28日である。

達吉は翌日、さっそく漱石のホテルに現れている。漱石の29日の日記には「夜、美野部氏ト市中雑踏ノ中ヲ散歩ス」と書かれている。

美濃部を美野部とまちがって書いているところからみても、漱石が達吉とはさほど親しくなかったことがわかる。そのときロンドンにいた達吉は、おそらくだれかから漱石にロンドン案内をするよう依頼されていたのにちがいない。

漱石の翌々日の日記はこうだ。

〈十月三十一日(水) Tower Bridge London Bridge, Tower, Monument ヲ見ル。夜、美野部氏ト Haymarket Theatre ヲ見ル。Sheridan ノ The School for Scandal ナリ〉

この日、達吉が漱石にタワーブリッジやロンドンブリッジ、ロンドン塔などの名所を案内し、夜、ヘイマーケットの劇場でいっしょにシェリダンの『悪口学校』を見たことがわかる。だが、このときを除いて、達吉と漱石が出会った形跡はない。達吉は満27歳、漱石は33歳だった。

順序不同に並べたこうした達吉のエピソードからは、何が浮かびあがってくるだろう。ロンドンやパリ、ベルリンで比較法制学を懸命に学んでいたのはたしかである。

日本人のまったくいないフライブルクの大学で、ドイツ語を学んだというのはほんとうだろうか。だが、ハイデルベルクに滞在したことはまちがいないだろう。

ハイデルベルクは大学の町である。ここには多くの日本人がいて、大学の周辺で耳慣れないドイツ語を教わっていた。大学では国家学の権威、ゲオルク・イェリネックが教鞭をとっていた。達吉はイェリネクから直接教わる機会に恵まれなかったが、留学中に刊行されたかれの『一般国家学』をむさぼるように読んだと書いている。

達吉の留学目的は、帰国後東大で教えることになっている比較法制史を研究することであって、そのための勉強は欠かせなかった。しかし、気持ちはどうしても国家学や行政学に傾いていった。

そのことは、達吉がドイツ留学の成果として、帰国後、オットー・マイヤーの『独逸[ドイツ]行政法』(全4巻)やゲオルグ・イェリネック[ゲオルク・イェリネク]の『人権宣言論』を相次いで(イェリネックの『公権論』は監修)、出版したことからみても、じゅうぶんに推測できる。

3年間のドイツを中心とした英仏独の留学の日々を、達吉は詳しく記録していない。しかし、漱石のように下宿にこもってノイローゼになるようなことはなかった。

達吉は勉学に励みながらも、ロンドン、パリ、ベルリン、ハイデルベルクなどをめぐっていた。そして、日本が恋しくなりながらも、人を訪ね歩いて、談論し、つい深酒にふけってしまう日々を送っていたのである。