小野寺百合子さんのこと(2) [人]

昔といっても30年ほど前、「はいからさんが通る」という映画がはやったことがある。南野陽子が主演で、主題歌も歌っていた。さすがに気恥ずかしくて、映画は見たことがない。しかし、歌のベストテンのような番組で、南野陽子が大正時代の女学生の格好をして、舌足らずな調子で歌っていたのを覚えている。

小野寺百合子さんは、いってみれば「はいからさん」だった。

幼稚園はお茶の水幼稚園。入園したのは明治43年(1910)、満3歳のときだ。送り迎え専用の小女(こおんな)に連れられて、渋谷からお茶の水まで市電に乗って通ったという。両国行きに乗って、赤坂見附で須田町行きに乗り換えた。外堀に沿って、お茶の水まで行く道筋は、なかなか景色がよかった、と百合子さんは書いている。

お茶の水の幼稚園の正式名は女子高等師範学校付属幼稚園である。日本では最初の幼稚園だった。現在はお茶の水女子大学付属幼稚園となり、場所も文京区大塚に変わったが、当初はまさにお茶の水(地名でいえば湯島)に、高等師範も付属女子校も付属幼稚園もあった。現在、このあたりは東京医科歯科大学が立っている。

幼稚園は3年保育で、1の組、2の組、3の組からなり、遊戯室や付き添い用の部屋も設けられていた。お付きの人は、ひけの時間まで、この供待ち部屋で裁縫をしたり編み物をしたりして時間をすごすのである。

百合子さんの通園は、着物ではなく洋服だった。母がシンガーの手回しミシンで洋服を縫ってくれ、靴下も夏はレース糸の模様編み、冬は黒のスコッチ毛糸の手編みだったという。

幼稚園時代の思い出は、皇后陛下(後の昭憲皇太后)の幼稚園への行啓と、明治天皇の崩御である。

祖父の一戸兵衛は青山練兵場での大喪に参加した。柩は大喪のあと、列車で京都まで運ばれた。一家は列車が近くを通過するとき、服装をあらためて線路の方角に向かって遙拝した。

そのとき、伝わってきたのが、乃木大将夫妻自刃の報であった。祖母と母がふたりとも声をあげて泣き伏したのを百合子さんは覚えている。

幼稚園を卒業した百合子さんは、そのまま付属小学校に入学した。担任の先生は1年生から6年生まで同じで、「まことに謹厳」だった。生徒ひとりひとりについて、何もかも把握していた。当時の「先生は窮屈な存在で、親しく甘えるようなものではなかった」という。

子供たちは着物が多かったが、小学校でも、百合子さんは母の縫ってくれる質素な洋服で通した。弁当は麦飯と粗末なおかずだったが、少しも気にしなかった。

小学生になると、もう付き添いはいらなくなり、友達もできて、通学は楽しかったという。

第1次世界大戦では、日英同盟のもと、日本軍はドイツが基地を擁する青島(チンタオ)を攻撃し、大勝した。

東京は提灯行列にわきたった。だが、小学生だった百合子さんは「[ドイツが]なぜ悪いか、どうして日本が出兵して撃たなければならないか」、さっぱり理解できなかったという。

小学校の校庭では「陣取りをしたり、人取りをしたり、石蹴り、縄跳び、あらゆる遊びをして駆けずり回った」。

学校には水道が来ていたが、渋谷の自宅に水道はまだなかった。渋谷は、まだ区にもなっていない、いなかだったのだ。しかし、家の2階からは遠くを見渡すことができて、天気さえよければ富士山がみえた。

小学校をでると、そのまま付属女学校にはいった。女学校は5年制である。教育方針は、あくまでも良妻賢母の養成で、そのために小笠原流の作法や、様式の立礼(りゅうれい)、冠婚葬祭や贈答品のやりとりまで習った。

「人間の尊厳とか女性の自覚とかに触れる教育が皆無に等しかった」ことを、のちに百合子さんは批判している。「わが校からは平塚らいてうと宮本百合子の二人以外とびぬけた女性を出していない」と。

「ただ一つよかったことといえば私がお転婆娘で昼休みと放課後をテニスにバスケットボールにとフルに活用したことである」というあたりは救われる。

ほんとうに元気いっぱいだったのだ。

5年生になると、裁縫の時間に洋裁が取り入れられた。数十台の足踏みミシンがはいって、洋裁を基礎から教えられた。

このころ、祖母の勧めで、佐々木信綱が主催する竹柏会に入会し、歌も勉強している。遠縁にあたる柳原白蓮(1885〜1967)と出会ったのも、この会においてである。ドラマ『百合子さんの絵本』では、加藤剛が佐々木信綱役を演じていた。

大正12年(1923)の大震災のとき、百合子さんは二学期の始業式を終え、渋谷の自宅に戻っていた。

「下から突き上げるような衝撃の次にグラグラという大揺れが来て今にも家が潰れるか」と思うほどだったという。

祖父は旅行中で、父は沼津の竹田宮邸にいた。その夜は、庭に大きな蚊帳(かや)を張って、みんなで横になったが、眠れるものではなかった。

お茶の水の学校が全焼したため、授業は半年間、女子学習院でおこなわれた。「私にとっては御殿でお親しくしている姫宮様方とはご挨拶を交わし、英会話を勉強に言っていた双葉会の同クラスの友達とはふざけもし、むしろ楽しい半年であった」と、百合子さんはふり返っている。

5年間の付属女学校を終えたあと、百合子さんは専攻科に進んだ。専攻科というのは、いまでいう短大のようなものであろう。

本校(女子高等師範)に進めば、授業料は無料だが、教員義務があった。専攻科は授業料が必要だが、申請すれば教員免状がとれた。百合子さんは、結婚が整えば、いつでもやめると親に約束し、専攻科にはいった。

「専攻科卒業は満二十歳で、すでに『嫁きおくれ』と陰口を言われたものである」というから、現在とは隔世の感がある。いずれにせよ、百合子さんは無事専攻科を卒業する。

その前に、お見合いをした。お見合い当日は大正天皇大喪の日で、ひどい雨降りだった。相手は軍人で、料亭の席に、グショグショに濡れた靴下のままやってきたことを、百合子さんは覚えている。

相手とは何度か会って、縁談が調った。しかし、3月25日の卒業式を終えた夜、母が危篤になり、翌日の明け方に亡くなってしまう。娘の結婚を楽しみにしていた母が、あまりにもあっけなくこの世を去ってしまったのだ。

そこで、母の遺体を前に、急遽、結婚式が挙げられることになった。

夫となった小野寺信(1897〜1987)は、岩手県出身で9歳年上だった。陸軍士官学校を卒業したあと、陸軍歩兵少尉となり、百合子さんと結婚したときは陸軍大学校の2年生だった。

夫は結婚してからも、軍事研究の日々で、「うちでも八畳間いっぱいにはぎ合わせた地図の上におおいかぶさって夢中で勉強する日が多かった」という。

長女が生まれた。夫は陸軍大学を卒業すると、原隊である会津若松の第29連隊に戻り、中隊長になった。しかし、現場の軍隊生活は1年3カ月で終わる。

昭和5年(1930)3月に、陸軍歩兵学校に転勤となり、その研究部主事兼教官に任命されたからである。

陸軍歩兵学校は、現在の千葉市稲毛区天台にあった。校長は小畑敏四郎(1885〜1947)。小畑は小野寺を見込んで、歩兵学校の教官に引っぱったようだ。

千葉には長くいるつもりで、家を建てた。祖父の一戸兵衛が資金を援助してくれた。だが、半年もたたないうちに転勤となる。今度は参謀本部ロシア班での勤務である。時あたかもノモンハン事件が発生し、夫の仕事はものすごく忙しくなった。

そのため千葉の自宅をあきらめて、原宿隠田(現神宮前)に引っ越す。

夫は参謀本部勤務に加えて、陸軍大学校の教官も兼務していたので、家庭を顧みる暇もないほどだった。

そのころのことを、百合子さんはこう回顧している。

〈私が娘以来しみついて持っていた「武士の妻は夫をして後顧の憂いなからしむ」の精神は、戦時を想定した覚悟であったのだろうが、私は結婚当初から約十年間、平時にあって実際は戦時並みの毎日そのものであった。その間に長女、長男、次女、次男と四人の子供をもうけ、姑、小姑、義弟たちの大家族を抱えて、私の生活は最も日本的な因習に終始した。〉

その努力も限界に達しそうになったとき、夫にラトヴィア国日本公使館付陸軍武官という辞令がでた。昭和11年(1936)のことである。

陸軍武官は外交官の扱いで、妻は同行しなければならない。百合子さんは、かえってほっとしたようだ。「この時ほど神の恩寵を感じたことはなかった」と書いている。

夫はさっさと赴任してしまった。姑が上の子をふたりあずかってくれるというので、百合子さんは下の子ふたりを連れていくことになり、旅の準備をはじめる。

そのとき二・二六事件が起こった。事件はことのほか早く収拾されるが、百合子さんは叛乱軍の将校のなかに、会津時代、よくうちにやってきたふたりの名前をみつけて、心を痛める。

当時、陸軍には統制派と皇道派の2大派閥があったことを戦後知った。あるとき夫にあなたは皇道派だったのと聞いたら、めずらしいほどの剣幕で叱られたと記している。しかし、夫が冷遇されたのは、陸軍の派閥争いが関係していたのではないか、と百合子さんは疑っていた。

いずれにせよ、百合子さんは赤ん坊と3歳の子を連れて、ラトヴィアに向かった。マルセイユまでは43日間の船旅で、迎えに来てくれていた夫とともに、パリ、ベルリンを経て、ラトヴィアの首都リガに向かった。

[ラトヴィア行きのパスポート写真。本書より]

ラトヴィアはいわゆるバルト三国のひとつで、長くロシア帝国の支配下にあり、第1次世界大戦後にようやく独立をはたした。そのうち、夫はエストニアとリトアニアの武官をも兼任するようになり、周辺からロシア情報を探ることになる。そのとき、つちかった情報網が、のちのストックホルム滞在中も大きく役立つのである。

昭和13年(1938)に夫は参謀本部に戻り、ロシア課に勤務することになった。前年から日支事変(日中戦争)がはじまっていた。夫はひそかに日支事変の収拾をはかるため、板垣征四郎陸軍大臣の許可を得て、上海にいわゆる小野寺機関をつくった。ひそかに蒋介石と直接和平交渉をはじめようとしたのだ。

ところが、いっぽうで、陸軍は近衛首相の「蒋介石を相手にせず」の声明にもとづいて、汪精衛(汪兆銘)をかつぎだして、南京に傀儡の国民政府をつくらせようとしていた。

こうして、小野寺工作は闇にほうむられ、けっきょく日中戦争は終わることなく、つづくのである。

NHKのドラマは小野寺信が昭和15年(1940)にスウェーデンに赴任するところからはじまっていたが、その前にこうした軍部内の暗闘があったことを覚えておいたほうがよい。

スウェーデン駐在の背景には、小野寺を辺境に追いやろうとする陸軍中央の意向がはたらいていたのではないだろうか。

いま、スウェーデン時代の小野寺信をえがいた『バルト海のほとりにて』が、ぼくの手元にない。ドラマが放映されるというので、最近なかなか手にはいらないこの本を人に貸してしまったからだ。

そこで、このつづきは、本が戻ってきてから書くことにしよう。それは、ドラマで再現されたように、おどろくべき歴史である。

小野寺百合子さんは、いってみれば「はいからさん」だった。

幼稚園はお茶の水幼稚園。入園したのは明治43年(1910)、満3歳のときだ。送り迎え専用の小女(こおんな)に連れられて、渋谷からお茶の水まで市電に乗って通ったという。両国行きに乗って、赤坂見附で須田町行きに乗り換えた。外堀に沿って、お茶の水まで行く道筋は、なかなか景色がよかった、と百合子さんは書いている。

お茶の水の幼稚園の正式名は女子高等師範学校付属幼稚園である。日本では最初の幼稚園だった。現在はお茶の水女子大学付属幼稚園となり、場所も文京区大塚に変わったが、当初はまさにお茶の水(地名でいえば湯島)に、高等師範も付属女子校も付属幼稚園もあった。現在、このあたりは東京医科歯科大学が立っている。

幼稚園は3年保育で、1の組、2の組、3の組からなり、遊戯室や付き添い用の部屋も設けられていた。お付きの人は、ひけの時間まで、この供待ち部屋で裁縫をしたり編み物をしたりして時間をすごすのである。

百合子さんの通園は、着物ではなく洋服だった。母がシンガーの手回しミシンで洋服を縫ってくれ、靴下も夏はレース糸の模様編み、冬は黒のスコッチ毛糸の手編みだったという。

幼稚園時代の思い出は、皇后陛下(後の昭憲皇太后)の幼稚園への行啓と、明治天皇の崩御である。

祖父の一戸兵衛は青山練兵場での大喪に参加した。柩は大喪のあと、列車で京都まで運ばれた。一家は列車が近くを通過するとき、服装をあらためて線路の方角に向かって遙拝した。

そのとき、伝わってきたのが、乃木大将夫妻自刃の報であった。祖母と母がふたりとも声をあげて泣き伏したのを百合子さんは覚えている。

幼稚園を卒業した百合子さんは、そのまま付属小学校に入学した。担任の先生は1年生から6年生まで同じで、「まことに謹厳」だった。生徒ひとりひとりについて、何もかも把握していた。当時の「先生は窮屈な存在で、親しく甘えるようなものではなかった」という。

子供たちは着物が多かったが、小学校でも、百合子さんは母の縫ってくれる質素な洋服で通した。弁当は麦飯と粗末なおかずだったが、少しも気にしなかった。

小学生になると、もう付き添いはいらなくなり、友達もできて、通学は楽しかったという。

第1次世界大戦では、日英同盟のもと、日本軍はドイツが基地を擁する青島(チンタオ)を攻撃し、大勝した。

東京は提灯行列にわきたった。だが、小学生だった百合子さんは「[ドイツが]なぜ悪いか、どうして日本が出兵して撃たなければならないか」、さっぱり理解できなかったという。

小学校の校庭では「陣取りをしたり、人取りをしたり、石蹴り、縄跳び、あらゆる遊びをして駆けずり回った」。

学校には水道が来ていたが、渋谷の自宅に水道はまだなかった。渋谷は、まだ区にもなっていない、いなかだったのだ。しかし、家の2階からは遠くを見渡すことができて、天気さえよければ富士山がみえた。

小学校をでると、そのまま付属女学校にはいった。女学校は5年制である。教育方針は、あくまでも良妻賢母の養成で、そのために小笠原流の作法や、様式の立礼(りゅうれい)、冠婚葬祭や贈答品のやりとりまで習った。

「人間の尊厳とか女性の自覚とかに触れる教育が皆無に等しかった」ことを、のちに百合子さんは批判している。「わが校からは平塚らいてうと宮本百合子の二人以外とびぬけた女性を出していない」と。

「ただ一つよかったことといえば私がお転婆娘で昼休みと放課後をテニスにバスケットボールにとフルに活用したことである」というあたりは救われる。

ほんとうに元気いっぱいだったのだ。

5年生になると、裁縫の時間に洋裁が取り入れられた。数十台の足踏みミシンがはいって、洋裁を基礎から教えられた。

このころ、祖母の勧めで、佐々木信綱が主催する竹柏会に入会し、歌も勉強している。遠縁にあたる柳原白蓮(1885〜1967)と出会ったのも、この会においてである。ドラマ『百合子さんの絵本』では、加藤剛が佐々木信綱役を演じていた。

大正12年(1923)の大震災のとき、百合子さんは二学期の始業式を終え、渋谷の自宅に戻っていた。

「下から突き上げるような衝撃の次にグラグラという大揺れが来て今にも家が潰れるか」と思うほどだったという。

祖父は旅行中で、父は沼津の竹田宮邸にいた。その夜は、庭に大きな蚊帳(かや)を張って、みんなで横になったが、眠れるものではなかった。

お茶の水の学校が全焼したため、授業は半年間、女子学習院でおこなわれた。「私にとっては御殿でお親しくしている姫宮様方とはご挨拶を交わし、英会話を勉強に言っていた双葉会の同クラスの友達とはふざけもし、むしろ楽しい半年であった」と、百合子さんはふり返っている。

5年間の付属女学校を終えたあと、百合子さんは専攻科に進んだ。専攻科というのは、いまでいう短大のようなものであろう。

本校(女子高等師範)に進めば、授業料は無料だが、教員義務があった。専攻科は授業料が必要だが、申請すれば教員免状がとれた。百合子さんは、結婚が整えば、いつでもやめると親に約束し、専攻科にはいった。

「専攻科卒業は満二十歳で、すでに『嫁きおくれ』と陰口を言われたものである」というから、現在とは隔世の感がある。いずれにせよ、百合子さんは無事専攻科を卒業する。

その前に、お見合いをした。お見合い当日は大正天皇大喪の日で、ひどい雨降りだった。相手は軍人で、料亭の席に、グショグショに濡れた靴下のままやってきたことを、百合子さんは覚えている。

相手とは何度か会って、縁談が調った。しかし、3月25日の卒業式を終えた夜、母が危篤になり、翌日の明け方に亡くなってしまう。娘の結婚を楽しみにしていた母が、あまりにもあっけなくこの世を去ってしまったのだ。

そこで、母の遺体を前に、急遽、結婚式が挙げられることになった。

夫となった小野寺信(1897〜1987)は、岩手県出身で9歳年上だった。陸軍士官学校を卒業したあと、陸軍歩兵少尉となり、百合子さんと結婚したときは陸軍大学校の2年生だった。

夫は結婚してからも、軍事研究の日々で、「うちでも八畳間いっぱいにはぎ合わせた地図の上におおいかぶさって夢中で勉強する日が多かった」という。

長女が生まれた。夫は陸軍大学を卒業すると、原隊である会津若松の第29連隊に戻り、中隊長になった。しかし、現場の軍隊生活は1年3カ月で終わる。

昭和5年(1930)3月に、陸軍歩兵学校に転勤となり、その研究部主事兼教官に任命されたからである。

陸軍歩兵学校は、現在の千葉市稲毛区天台にあった。校長は小畑敏四郎(1885〜1947)。小畑は小野寺を見込んで、歩兵学校の教官に引っぱったようだ。

千葉には長くいるつもりで、家を建てた。祖父の一戸兵衛が資金を援助してくれた。だが、半年もたたないうちに転勤となる。今度は参謀本部ロシア班での勤務である。時あたかもノモンハン事件が発生し、夫の仕事はものすごく忙しくなった。

そのため千葉の自宅をあきらめて、原宿隠田(現神宮前)に引っ越す。

夫は参謀本部勤務に加えて、陸軍大学校の教官も兼務していたので、家庭を顧みる暇もないほどだった。

そのころのことを、百合子さんはこう回顧している。

〈私が娘以来しみついて持っていた「武士の妻は夫をして後顧の憂いなからしむ」の精神は、戦時を想定した覚悟であったのだろうが、私は結婚当初から約十年間、平時にあって実際は戦時並みの毎日そのものであった。その間に長女、長男、次女、次男と四人の子供をもうけ、姑、小姑、義弟たちの大家族を抱えて、私の生活は最も日本的な因習に終始した。〉

その努力も限界に達しそうになったとき、夫にラトヴィア国日本公使館付陸軍武官という辞令がでた。昭和11年(1936)のことである。

陸軍武官は外交官の扱いで、妻は同行しなければならない。百合子さんは、かえってほっとしたようだ。「この時ほど神の恩寵を感じたことはなかった」と書いている。

夫はさっさと赴任してしまった。姑が上の子をふたりあずかってくれるというので、百合子さんは下の子ふたりを連れていくことになり、旅の準備をはじめる。

そのとき二・二六事件が起こった。事件はことのほか早く収拾されるが、百合子さんは叛乱軍の将校のなかに、会津時代、よくうちにやってきたふたりの名前をみつけて、心を痛める。

当時、陸軍には統制派と皇道派の2大派閥があったことを戦後知った。あるとき夫にあなたは皇道派だったのと聞いたら、めずらしいほどの剣幕で叱られたと記している。しかし、夫が冷遇されたのは、陸軍の派閥争いが関係していたのではないか、と百合子さんは疑っていた。

いずれにせよ、百合子さんは赤ん坊と3歳の子を連れて、ラトヴィアに向かった。マルセイユまでは43日間の船旅で、迎えに来てくれていた夫とともに、パリ、ベルリンを経て、ラトヴィアの首都リガに向かった。

[ラトヴィア行きのパスポート写真。本書より]

ラトヴィアはいわゆるバルト三国のひとつで、長くロシア帝国の支配下にあり、第1次世界大戦後にようやく独立をはたした。そのうち、夫はエストニアとリトアニアの武官をも兼任するようになり、周辺からロシア情報を探ることになる。そのとき、つちかった情報網が、のちのストックホルム滞在中も大きく役立つのである。

昭和13年(1938)に夫は参謀本部に戻り、ロシア課に勤務することになった。前年から日支事変(日中戦争)がはじまっていた。夫はひそかに日支事変の収拾をはかるため、板垣征四郎陸軍大臣の許可を得て、上海にいわゆる小野寺機関をつくった。ひそかに蒋介石と直接和平交渉をはじめようとしたのだ。

ところが、いっぽうで、陸軍は近衛首相の「蒋介石を相手にせず」の声明にもとづいて、汪精衛(汪兆銘)をかつぎだして、南京に傀儡の国民政府をつくらせようとしていた。

こうして、小野寺工作は闇にほうむられ、けっきょく日中戦争は終わることなく、つづくのである。

NHKのドラマは小野寺信が昭和15年(1940)にスウェーデンに赴任するところからはじまっていたが、その前にこうした軍部内の暗闘があったことを覚えておいたほうがよい。

スウェーデン駐在の背景には、小野寺を辺境に追いやろうとする陸軍中央の意向がはたらいていたのではないだろうか。

いま、スウェーデン時代の小野寺信をえがいた『バルト海のほとりにて』が、ぼくの手元にない。ドラマが放映されるというので、最近なかなか手にはいらないこの本を人に貸してしまったからだ。

そこで、このつづきは、本が戻ってきてから書くことにしよう。それは、ドラマで再現されたように、おどろくべき歴史である。

小野寺百合子さんのこと(1) [人]

7月30日、NHKで放映されたドラマ『百合子さんの絵本』を見た。

もちろんドラマというのは、劇的につくるものだから、いくらか誇張されたところがある。それでも、ほぼ史実に近いつくりになっていた。

終戦スペシャルドラマである。

小野寺夫妻を演じる薬師丸ひろ子と香川照之が熱演していて、香川は相変わらず達者だが、とくに百合子さん役の薬師丸がいい味をだしていて、よかった。

ドラマでは2人の重要人物が仮名になっている。ドイツ大使の大島浩と、大本営作戦参謀の瀬島龍三である。

ドラマは1時間半の短い時間のわりには、よくまとまっていた。

しかし、とくに若い人のなかには、当時の状況がわからないと、なかなか理解できない部分もあったのではないかと思った。

それに、ドラマでは収めきれなかった部分もある。

そんなことをいくつか書いておきたい。

小野寺百合子さん(1906〜98)とはじめて出会ったのは、1988年か89年のことではなかったか。いや、もっと前だったかもしれない。

百合子さんは1985年に『バルト海のほとりにて』を共同通信から出版された。その編集担当者が転勤になったので、引き継ぎをするさい、紹介されたのがたぶん最初の出会いだった。

87年8月に亡くなられたご主人、信さんにとは、とうとうお目にかかれなかった。信さんは「諜報の神様」といわれた人である。

その後、ぼくはご縁があって、百合子さんの著書『私の明治・大正・昭和』(1990)と『スウェーデンの歳月』(1995)の編集を担当することになった。

『スウェーデンの歳月』の出版から3年後、百合子さんは92歳で大往生される。

その後の話もある。

『バルト海のほとりにて』は絶版になり、そのあと、朝日文庫で文庫化されたが、それも在庫切れになったのを、長男の駿一さんが残念がって、ぼくの勤めていた会社で、もう一度、改訂版を出すことにしたのだ。

それが2005年のことである。章立てを変えて、阿川弘之さんに解説を執筆していただいたのを覚えている。

『私の明治・大正・昭和』は、百合子さんの自伝である。

最初、息子の駿一さんは、この本の出版をいやがられた。しかし、ぼくは激動の時代を生きた女性の伝記には大きな価値があると主張して、何とか出版を認めてもらったという経緯がある。

はじめてお目にかかったとき、百合子さんはすでに80歳を超えておられた。しかし、頭脳明晰で、毅然としておられ、いつもにこやかだった。

『バルト海のほとりにて』のサブタイトルにあるように、まさに「武官の妻」というのは、こういう人のことを指しているのかと思ったものだ。

それは武官というより、武人、あるいは武士の妻の姿をほうふつとさせるものだった。だが、やさしくて、まっすぐで、ユーモアにあふれている人だったということも、つけ加えておかなくてはならない。

最初、百合子さんの立ち居振る舞いが、どこからくるのかわからなかった。

その謎が解けたのは、『私の明治・大正・昭和』の原稿をいただき、それを一読したときである。

私には3人の祖父がいる、とユーモアたっぷりに書いておられる。

母方の戸籍上の祖父は一戸兵衛(1885〜1931)。日露戦争で、乃木希典のもと旅順の二〇三高地を攻略した猛将である。

ところが実の祖父は大久保春野(1846〜1915)という人だ。第6師団長として奉天の会戦を戦っている。

この大久保が丸亀で分隊長をしていたとき、子宝に恵まれない部下の一戸に、酒の席で「いま女房の腹の中にいる子が生まれたら、おまえにやろう」と約束した。ずいぶん乱暴な話である。

しかし、この乱暴な話がほんとうになって、一戸家に「くに」という女の子が誕生する。百合子さんの母親である。その後も、一戸家と大久保家は家族同然につきあっていたという。

いっぽう、父方の祖父、大関増式(ますつね、1839〜1915)は、いっぷう変わった人だった。丹波篠山藩の青山家から下野黒羽藩に養子にはいり、黒羽藩の殿様となった[殿様としての名前は増徳]。ところが、そのお姫様を嫌って、さっさと離縁し、早々に隠居してしまう。そのあと、篠山から入婿に従ってきた腰元なかと結婚して、何人も子どもをつくったというのだ。

百合子さんは「祖父は養子に来ていながら自分勝手に子供を生ませて養家に育てさせ、自分は先々々代の殿様として、一生、隠居生活を送った人だったのだ」とユーモラスに書いておられる。先々々代と記したのは、祖父の隠居後、黒羽藩は藩を維持するため、次々と養子を迎えなければならなかったからである。

百合子さんの父、寛はその大関増式の末子(第6男)である。大関家から一戸家に養子にはいったため、一戸寛と改称する。百合子さんは、その寛とくにの長女として明治39年(1906)に生まれた。

根っからの軍人の家系なのだ。血はあらそえないものらしい。

『私の明治・大正・昭和』がおもしろいのは、昔の軍人の家族がどんなふうであったかがうかがえるところである。

百合子さんは祖父兵衛を家長とする一戸家で育った。その家は代々木練兵場(現在の代々木公園)の渋谷口近くにあったという。もともとは鍋島家の敷地であった。

邸内には厩舎があって、祖父も父も毎日、馬に乗って通勤したのを覚えている。やがて馬は自動車へと変わった。

庭には染井吉野の大木があり、広々とした芝生が敷かれていた。

祖父とは、大正3年(1914)に完成したばかりの東京駅にあるステーションホテルで開かれたクリスマスパーティーにでかけたこともある。そのころホテルの前には、通称三菱ヶ原と呼ばれる葦原が広がっていた。

祖父は、第一師団長、軍事参議官をへて、予備役となり、やっと長年の軍人生活から解放された。ところが、その矢先に、学習院の院長に任命された。

一戸兵衛にとって、学習院院長という仕事はなじめなかったらしい。「とても自分の手には負えないと観念して遂に辞職を願い出た」と百合子さんは書いている。華族の親たちの口出しに閉口したらしい。

その後、祖父は明治神宮宮司、在郷軍人会会長となり、多忙ながらも穏やかな日々を送った。亡くなったのは、満州事変直前の昭和6年(1931)9月のことである。

百合子さんにはいつも「軍人に嫁に行くな」と口癖のように言っていた。苦労するのがわかっていたからだろう。しかし、祖父が亡くなる4年前に、百合子さんもまた軍人の妻となっている。

大正12年(1923)の関東大震災は、百合子さんにとっても、忘れられない経験だったという。

そのころ、父の寛は竹田宮家の御用掛をしており、宮家一家とともに沼津に滞在していた。

竹田宮家は、北白川宮能久親王の第1王子恒久を初代とする新宮家である。

関東大震災当時は、1909年生まれの2代恒徳が当主となっていた。父、寛はまだ少年の恒徳に仕えていたわけである。

宮家一家の無事を知らせるため、父は急ぎ東京に戻り、沼津への迎えの船を手配した。そのとき迎えにいった軍艦の艦長が米内光政だったというエピソードが残っている。

父は腎臓病を患ったため、軍人の道を途中であきらめざるを得なかった、と百合子さんは書いている。

その経歴をみると、父の寛は陸軍軍人として、軍と皇室をつなぐ仕事をしていたことがわかる。その役職はけっして軽いものではない。

最初は北白川宮成久の御付武官だった。その後、淳宮(のちの秩父宮)の御付武官となり、そのときにかかったジフテリアによって、重い腎臓病をわずらい、軍務をつづけるのが無理になった。

そこで、竹田宮家の御用掛となったのである。スペイン風邪でとつぜん父を失った、竹田宮恒徳にとっては、父代わりの存在だったという。

それから、父は宮内省に出仕することも勧められたのだが、それも断り、昭和13年(1938)、58歳で亡くなった。

こんなふうに書いていくと、きりがないのだけれど、百合子さんはこうした軍人家庭のなかで、むしろのびのびと育っている。

長くなったので、そのことについては、おいおい書くことにしよう。

鷲尾賢也さんのこと(5月28日の偲ぶ会で) [人]

鷲尾さんが亡くなったのを知ったのは、アフリカのタンザニアにいるときでした。キリマンジャロのふもとでのサファリツアーを終えて、アルーシャのホテルに戻ったときのことです。wifiのつながる場所で、久しぶりにipadを開いたら、急死の知らせがはいっていて、気が動転しました。鷲尾さんとはアフリカに行く10日ほど前に、電話で長々と話したばかりでした。

葬儀はその翌日だったので、間に合わず、参列できませんでした。ですから、ご遺影にせよ、お目にかかるのは久しぶりのことです。

旅行から日本に帰ってきたとき、何か不思議な感覚に襲われました。それは、鷲尾さんが亡くなって、日本が変わっちゃったなという感覚です。

これまで海外旅行から戻ってきて、まずそんな気持ちになることはありませんでした。どちらかというと、その反対で、日本はぜんぜん変わらないなと思うのがふつうでした。新聞を読んでも、テレビを見ても、2週間前とほとんど変わらない。安倍さんは相変わらずぺらぺらとしゃべっている。

ところが、今回はショックが大きかったのです。日本が変わっちゃったなという思いは、ちょっと大げさかもしれません。でも、なぜか、そんなふうに感じたのでした。

わたしにとって鷲尾さんは、近寄りがたい人というより、安心して気楽に話ができる人でした。本のこと、書店のこと、著者のこと、業界のこと、鷲尾さんはみんな知っていました。世の中の動きにも敏感に反応し、憲法改正の動きや、原発再稼働の策動にも怒っていました。デモや国会前の集会にも顔を出していたようです。

ムダの会ができて、しばらくたってからですから、鷲尾さんとはもう20年来のつきあいになります。わたしはこの会に出たり出なかったりという状況でしたが、鷲尾さんはこのムダの会をこれまでずっと引っぱってこられました。

わたしも出版の世界の端っこのほうで、わけのわからぬまま、長いあいだ仕事をしてきましたが、鷲尾さんはそんなわたしを、暖かく見守ってくれる大きな灯台のような存在でした。

冥福は祈りません。遠くに行かないでください。それよりも、そばにいて、いっしょに仕事をつづけましょう。きょうはそんな思いで、この会にやってきました。

葬儀はその翌日だったので、間に合わず、参列できませんでした。ですから、ご遺影にせよ、お目にかかるのは久しぶりのことです。

旅行から日本に帰ってきたとき、何か不思議な感覚に襲われました。それは、鷲尾さんが亡くなって、日本が変わっちゃったなという感覚です。

これまで海外旅行から戻ってきて、まずそんな気持ちになることはありませんでした。どちらかというと、その反対で、日本はぜんぜん変わらないなと思うのがふつうでした。新聞を読んでも、テレビを見ても、2週間前とほとんど変わらない。安倍さんは相変わらずぺらぺらとしゃべっている。

ところが、今回はショックが大きかったのです。日本が変わっちゃったなという思いは、ちょっと大げさかもしれません。でも、なぜか、そんなふうに感じたのでした。

わたしにとって鷲尾さんは、近寄りがたい人というより、安心して気楽に話ができる人でした。本のこと、書店のこと、著者のこと、業界のこと、鷲尾さんはみんな知っていました。世の中の動きにも敏感に反応し、憲法改正の動きや、原発再稼働の策動にも怒っていました。デモや国会前の集会にも顔を出していたようです。

ムダの会ができて、しばらくたってからですから、鷲尾さんとはもう20年来のつきあいになります。わたしはこの会に出たり出なかったりという状況でしたが、鷲尾さんはこのムダの会をこれまでずっと引っぱってこられました。

わたしも出版の世界の端っこのほうで、わけのわからぬまま、長いあいだ仕事をしてきましたが、鷲尾さんはそんなわたしを、暖かく見守ってくれる大きな灯台のような存在でした。

冥福は祈りません。遠くに行かないでください。それよりも、そばにいて、いっしょに仕事をつづけましょう。きょうはそんな思いで、この会にやってきました。

小高賢の歌 [人]

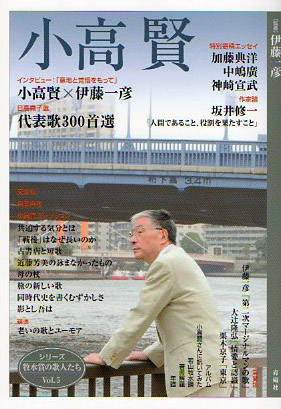

5日ほど、いなかに帰り、両親とすごし、帰宅すると、青磁社から「小高賢」という特集雑誌が届いていた。

歌人、小高賢、すなわち名編集者と知られた鷲尾賢也氏は、ことし2月10日の夕方、脳出血のため、神田神保町の仕事場で亡くなった。脳出血の発作に見舞われたのは、この特集雑誌の寄贈先として350人分のリストをつくって版元にメールで送ってから、数時間後だったらしい。享年69歳。

そのうちの1冊がぼくのところに届けられたのだ。

かしこまった言い方はやめて、「鷲尾さん」ということにしよう。ぼくにとっては、歌人、小高賢より、編集者の鷲尾さんとのつきあいがほとんどである。かれと知りあったのは、人文系書籍編集者の集まり「ムダの会」の席でのこと。ふりかえってみれば、もう15年、いやもっと前になるか。見よう見まねで仕事をしてきたぼくは、大編集者を前に最初ちぢこまっていたことを覚えている。

暗くよどんだぼくなどとはちがい、鷲尾さんは明るく快活で、品とユーモアがあった。物怖じせず、指導力にあふれているような印象も受けた。一時、鷲尾さんのことを高貴な生まれなのではないかと、勝手に勘ちがいしていたくらいである。

しかし、実際は東京下町生まれ。そういえば、江戸っ子の歯切れの良さと度胸みたいなものが、はしばしにあらわれていた。それを高貴さと勘違いしたのは、かれの博覧強記ぶりと、おそるべき人脈の広がりが、スマートな風貌とあいまって、ひょうひょうとしたなかにも威厳を感じさせたからだ。

鷲尾さんは歌人でもあった。歌は人の世とおのれの心をうつしだす。俗物であるぼくには、歌や詩の世界は、まるでわからない。そもそも人前に自分の心をさらけだすのが恥ずかしいという気持ちがある。極端な引っ込み思案なので、鷲尾さんともあまりじっくり話したことがない。それでも亡くなる10日ほど前に、めずらしく電話で長話をした。

その鷲尾さんが亡くなったあと、小高賢として、ぼくのところにみずから編んだ心の花束を届けてくれた。本誌巻末に掲載された、鷲尾さんが編集者に送った手紙には、「自分という人間が見えてきて、恥しいけれど仕方ないですね」と書かれていた。鷲尾さんのはにかんだ表情をみた思いがした。

とはいえ、歌にはおそらく別の作用もある。それは荒魂を定型のなかに封じこめて鎮めるということだ。

こうして歌を詠むことは、生の軌跡をえがくことに同期する。

ほんのいくつかを紹介してみる。

〈的大き兄のミットに投げこみし健康印の軟球[ボール]はいずこ〉

いまはない下町の路地、あるいは広っぱの光景が目に浮かんでくる。少年はたぶん野球好きの小学生、6歳上の兄は高校生で、とても大きくみえる。その兄のかまえる大きなミットに、健康印のマークのついた軟球を力いっぱい投げこむ。ミットに吸いこまれるボールの音、兄のよおしという声まで聞こえてくるようだ。

その兄がいまから2年前に突然、亡くなる。これは思いがけず、兄をしのぶ歌となった。「こんなに早く逝ってしまうとは思わなかった」と本人は自注で述懐する。兄の名は鷲尾悦也、のちに連合の事務局長となる人物だ。

しかし、当の本人が兄の死からわずか2年後に亡くなるとは信じられない。いまはキャッチボールの音だけが耳朶にむなしく響く。

〈鴎外の口ひげにみる不機嫌な明治の家長はわれらにとおき〉

鷲尾さんは結婚して、子どもも生まれ、昔なら家長と呼ばれる存在となった。鴎外の写真などをみていると、明治の家長はさぞかし一家の絶対君主だったにちがいないと思ったりもする。

いまは亭主の権威はがたおち。女房に気をつかいながら、毎日をすごしている。そのくせ、忙しい職場のストレスを家庭にもちこんで、どことなく不機嫌なのは、まわりからもわかる。

家長というポジションにあるとまどい。父とはどういう存在なのだろう。亡くなった父は自分の立場をどんなふうに考えていたのだろう。亭主元気で留守がいいといわれる時代のなかで、それでもつい家長ということばが口の端に浮かぶいごこちの悪さが、ここではユーモラスに歌われている。

〈わが家の持統天皇 旅を終え帰りてみればすでに寝ねたり〉

よくもまあ、こんな大胆な歌を詠んだものだ。「この一首は連れ合いにひどく評判が悪い」と自注にある。それはそうだろう。それでも戻っていく家庭のぬくぬくとしたあたたかさが伝わってくる。

持統天皇は本人にしてみればユーモラスなたとえかもしれないが、奥さまにしてみれば、さぞかし迷惑だったろう。毎晩、酒を飲んで遅く帰ってくる亭主を心配して待っている道理はないからである。

本人は天武天皇よろしく、毎日会社で戦っているつもり。大出版社の仕事は忙しく、また楽しくもあるが、内部の敵も多い。くだらぬ上司とも戦わねばならない。しかし、家庭は持統天皇がいるおかげで安泰を保っている。

〈枇杷ふとりゆるらにふとり金色の雨をうけつつしずかに灯る〉

これは名歌である。明るい夏の雨に打たれ、ふっくらと実をつけるビワは、よくがんばっている。

〈露払う風のコスモス街道に母の手をひく母はわが母〉

89歳で亡くなった母を詠んだ歌。この歌を詠んだころは、まだ旅行に行くこともできたのに、坂道を転がるように母は衰えていったと自注にある。

以上は本人が選び注をほどこした自歌5首である。

最近は、みずからも老いの歌を詠むことが多くなっていた。

〈仏壇の前に坐れば「久しぶり」という顔つきの母のほほえみ〉

〈剣が峰かもしれないが腰おとしぐぐっとしのぐそのうちそのうち〉

〈不都合な記憶消したる都合よき記憶も消えて死んでしまいぬ〉

〈いきるとは生きのびること 大石をさけ小石蹴り生きのびること〉

〈食べるにも眠るにもいる体力は食べて眠れどあわれ戻らぬ〉

〈駅前のティッシュ配りのおみなごに「お疲れさん」といわれ渡さる〉

両親やきょうだいとの光景をうつした歌がいつしか挽歌となり、老春を詠んだ歌がたちまち永訣の歌となってしまう。たしかに歌には時を超えるつよさがあるのだろう。しかし、そうした歌の永遠がいまは憎い。

まだまだこれからの人だった。

高橋紘さんの思い出 [人]

きょうは皇室ジャーナリストだった高橋紘さんを「しのぶ会」。私的な面にわたりますが、少し思い出を書いてみることにします。

高橋さんとはじめてお会いしたのは、勤めていた会社の労働組合執行部。たしか1976年のことで、のちに常務理事になる宮島光男さんが委員長でした。高橋さんは社会部の記者で、それまで2年ほど宮内記者会で仕事をしていたはずです。組合ではかれが教宣部長、毎日、山口光さんと組合ビラの原稿を書いていたと思います。ぼくも職場から中央執行委員に選ばれて、組合に参加し、かたちだけ教宣部に属したのですが、実は現場の営業の仕事が忙しくて、組合はさぼってばかりでした。あのころは、やたら「中闘会議」が長く、よくストを打っていたことを覚えています。毎晩帰宅は遅かったですね。

ぼくは新聞労連東京地連にもかかわっていたのですが、現場の仕事が忙しくて、こちらのほうも熱心とはいえず、さぞかしみんなから「いいかげんなやつだ」と思われていたにちがいありません。そんな負い目もあって、1年ほどの組合活動のあとは、1年交代の執行部の面々とも疎遠になってしまいます。

組合のとき印象的だったのは、高橋さんが「ぼくは天皇を尊敬している」とよく話していたことです。「天皇陛下」とは言わなかったような気がします。「きみはどうだ」と聞かれて、ぼくはムニャムニャとごまかしたのではなかったでしょうか。

その後、ぼくのほうは出版の営業・編集の現場を行ったり来たりしながら、次第に単行本を編集するようになります。高橋さんは社会部デスクをへて、社会部長になり、仙台支社長、ラテ局(ラジオ・テレビ局)長を歴任、東京MXテレビの取締役なども務められて、ぼくが勤めている子会社の取締役に就任します。そのころ、表向きの役職とは別に、すでに皇室ジャーナリストとして名をはせておられました。

どの役職におられるときも、引っ込み思案のぼくに「よお」と声をかけてくださったものです。そんな高橋さんとまた縁ができるのは、かれが外部の雑誌で連載していた皇室エッセイを『天皇家の仕事』というタイトルで出版するさいに、ぼくに声がかかったためです。「皇室写真集」をつくるときにも、何かとお世話になっていました。

ケネス・ルオフの本を出さないかと話があったのは、高橋さんのほうからです。戦後民主主義と天皇制を論じたこの本は、ぼくも翻訳を手伝い、高橋さんが監修をして出版し、大佛次郎論壇賞をもらいました。本ができるとき、高橋さんはすでに取締役をしりぞいていて、ご自宅にうかがい、細かい手直しをしたあと、遅くまでご馳走になり、ぼくがすっかり酔っぱらったことを覚えています。広い書庫には本がぎっしり並んでいましたね。あのころは国学院大学の講師もされていて、その教室で細かい表現をめぐって、ずいぶんやりとりしたことが昨日のようです。

静岡福祉大学の教授になられてからも、ときどきお会いしていました。ぼくが無事定年を迎えるときも、ずいぶん気をつかって一席もうけていただき、ワインを飲みながら楽しく懇談しました。皇室典範を改正し、女性天皇を認めるべきだという主張は一貫していてりっぱでした。悠仁さんの誕生で、その論議は棚上げになってしまいましたが、お世継ぎ問題はいまもなくなったわけではありません。

「昭和天皇を書く」と、ずいぶん前から宣言していましたね。高橋さんががんにかかっていることをご本人から聞いたのは2010年12月のことでした。ぼくが翻訳し出版した『紀元二千六百年』をご自宅にお送りしたところ、メールで返事をいただいたときに、こう書いてありました。

〈ルオフ本、拝受しました。ありがとうございました。福島君から聞いたと思いますが、1年前に食道がんを宣告され、抗がん剤治療を続けています。東海大、10月から7週間、築地のがんセンターにいました。副作用でかなり手足がしびれますが、がんばって「昭和天皇」を書いています。講談社から2巻本で出る予定で、1冊600枚ほどですから、かなりの大部です。病気のお蔭で仕事がはかどり、平成の結婚まで来ました。明治から平成まで書きますが、主な狙いはこれまでほとんど書かれていなかった、天皇の誕生から即位までのことです。天皇が赤坂御所のどの辺で生まれたとか、アソル公爵邸とはどんなところだとか、玉音放送の現場とか。満州事変までが上巻です。講談社はいいと言ってくれるのですが、果たしてどうでしょう。大兄も美智子さんと同じ病気とか。痛いでしょう。お互いに頑張りましょう。病気なんかに負けずに〉

何と、自分の病気をさておいて、ぼくが顔面の帯状疱疹で苦しんでいるのを、逆に気遣ってくれているのです。

最後にお会いしたのは去年4月のことでした。めずらしく会社にでかけたときに、たまたま会って、短い立ち話をしたのでした。抗がん薬の副作用でしょうか、顔がムーンフェースになっているので、ぱっと見た瞬間、だれかわからなかったのですが、高橋さんのほうから「よう、元気か」と声をかけてくれたのです。そのときは昭和天皇関係の資料を調査するのが目的だったと思いますが、いつものように大きな声で、快活にいろんなことを話されたので、ぼくはこんなに元気ならだいじょうぶだと勝手に思いこんでいました。それがまちがいのもとでした。

亡くなったのはそれから5カ月後の9月30日。69歳というのは、あまりに若かったといえるでしょう。2巻本の大作『人間昭和天皇』は12月に講談社から「渾身の遺作」として発刊されました。

ぼくは「天皇制廃止論者」ではありませんが、政治的には「大統領制」を支持しています。それでも高橋さんの『人間昭和天皇』を読むと、昭和天皇が戦前戦後を通じ、たぐいまれなるりっぱな「君主」であったことが、惻々と伝わってきます。いっぽうで「昭和」がほんとうに遠くなったと感じます。

「しのぶ会」を前に、そんなことを思い、ブログにつづってみました。

大原幽学展を見る [人]

先日、千葉中央博物館で大原幽学展を見ることができました。

残念ながら展示は1月16日で終わってしまいましたが、いまでも旭市長部(ながべ)にある大原幽学記念館に行けば、博物館で展示された資料を全部見ることができます。

旭市にある記念館の周囲には、いまも幽学の旧宅(ただし屋根だけは昔の茅葺きから銅板に改修されています)や、その教導所・改心楼の跡地、切腹した墓所、耕地の地割りが残されているといいますから、大原幽学について詳しく知りたい人は、できれば旭市の記念館を訪れるべきでしょう。

大原幽学(1797-1858)は、幕末の農村改革指導者のひとりです。出自は明らかではありません。みずからは尾張藩の家老大道寺家の次男として生まれたと称していましたが、これはおそらくはったりで、実際はその父親も各地を転々とする浪人だったようです。

幽学は若くして両親を亡くし、その後各地を放浪します。四国、播州、大坂、高野山、京都などを歴訪し、信州で村人相手に「中庸」などを独自の解釈で教えはじめ、35歳ごろ安房・上総にはいり、40歳近くになってからようやく銚子の西、九十九里北東部に近い長部村に腰を落ち着けます。

性学と名づけられた幽学の学問は、いわば百姓が守るべき処世術というべきもので、儒教や仏教のむずかしい学問体系ではありません。長い遊歴のなかからつかみとられた独学です。それは日々の実践の教えであり、何よりも村人が共に和して、田畑を改良し、家を守っていく知恵を含んでいました。

長部の村人は、幽学のために改心楼という教導所まで設けたのですから、よほどかれを敬服していたのでしょう。それがかえって、幕府の警察機関である八州廻りの疑惑を招きます。幕府は宗教のように人をひきつけてやまぬ性学を取り締まるため、やくざを使って騒動をしかけ、氏素性のはっきりしない幽学の身辺をあばこうとします。

審理のほとんどおこなわれない長い期間を含めて、ほぼ5年半におよぶ裁判の結果は、わずか100日の押し込み(謹慎)というあっけないものでした。幽学の側に過誤などあろうはずもなかったのです。しかし、その間に、改心楼は幕府の命令により取り壊されていました。

江戸時代の武士がほとんど官僚化するなかで、幽学という人は、浪人という身分がようやく認められるような存在にすぎませんでした。しかし、かれこそ村人の教導に尽くす、ほんらいの武士のなかの武士だったといえるのではないでしょうか。

佐藤雅美の『吾、器に過ぎたるか』(2003、講談社[文庫本のタイトルは『お白洲無情』]は、地味な本ですが、そんな「武士として生き、武士としての誇りを持ちつづけた」幽学の姿を記録にもとづいて丁寧に描いています。これを読むと、切腹は幽学にとって武士の証明だったのかもしれません。

江戸時代というのは身分制度の厳しい苛烈な時代ですが、そんななかから時々こういう珠玉のような人物が現れています。そのことを今回の博物館の展示であらためて知ることができました。

平和のツールとしての翻訳──鈴木主税先生のこと(3) [人]

金銭的にみれば、翻訳家の仕事は割に合わないことが多い。

出た本がミリオンセラーにでもなれば、話は別である。

しかし、最近はとりわけ本が売れないときている。

そのせいか、かつては印税が8パーセントで、しかも発行部数に応じて支払われていたのが、いまでは6パーセントで実売部数、さらには4パーセントという泣きたくなるような支払い条件がふつうになる始末。

こんな状態では、30冊翻訳して、ニンマリできるのは1冊ないし2冊といったところではないだろうか。

朝から晩まで机に向かって、ようやく4冊翻訳したのに、年収は200万といったことも、じゅうぶんに予想できる。

それでも、なぜ人は翻訳家になろうとするのだろうか。

鈴木主税先生は『職業としての翻訳』のなかで、こう書いておられる。

〈われわれが何か新しい仕事をしようとします。そのとき考えられるのは、その仕事によって手にしうる金銭的な報酬もさることながら、その仕事をしおおせたときの充足感や達成感などがきわめて重要だということです。つまり、われわれにとっての仕事の意味とは、そういう充足感や達成感を味わうこと、つまり生き甲斐を自分の肌身で感じることだと言ってもいいかと思います〉

翻訳家は、昔風にいえば職人とよく似ている。修業して腕をみがいて、ようやく満足のいく仕事ができるようになる。もうけはたかが知れている。それでも、さらに完璧な仕事をしたいと思う。そんな心象風景が心に浮かぶ。

鈴木先生のつくられた牧人舎は、翻訳家集団の道場でもあり、実際の仕事場でもあるのだが、ぼくはなぜかルネサンスの画家たちの工房を連想して、楽しい気分になる。

そう、自分の、いや自分たちの翻訳でなければ、このかたちにならなかった作品が世に出るという喜び、翻訳家の喜びというのは、そんなところにあるのではないだろうか。

翻訳家をつづけるには一種の覚悟が必要である。困苦に耐えなければいけないかもしれないし、仕事に追われて家庭をかえりみないことになるかもしれない。そんな不安や心配をふきとばす達観がどこかになければ、この商売はやっていけない。サラリーマンのように出勤時間に縛られず、定年もないのが、この仕事の長所でもあり短所でもあるのだが、何よりも自由なのが最高なのだと思う。

しかし、それよりも鈴木先生をみていて感じたのは、本への情熱、本への興味が半端ではなかったことである。鈴木先生の翻訳リストを眺めていると、その守備範囲が実に広かったのにいまさらながらに驚く。

アメリカの黒人解放運動、インディアン闘争史、ベトナム戦争、世界探検史、発明、ルネサンス、シベリア鉄道、実業家の話、スポーツ、映画、興亡史、戦争史、環境問題、湾岸戦争、ビジネス、中国、アメリカの政治、日本の行く末、原爆、国際関係、海の話、金融、ケネディ、チョムスキー、ビル・ゲイツ、ビンラディン、スターリン、ヒトラー、貧困、ロンドン……

ぼくは編集者をしていたとき、著者と読者とをつなぐことが自分の仕事だと思っていた。そして、最初の読者であることに何よりも編集者の機能があると考えていた。読者にわけのわからないものを届けるわけにはいかない。

翻訳家はもちろん著者と同じ存在なのだが、編集者と似た部分がある。出版社から持ちこまれた企画をみて、その翻訳を自分が担当すべきかどうかを判断しなくてはならないし、時には、自分が訳したいと思った本を出版社に持ちこむこともあるだろう。

もちろん、社の依頼(あるいは命令)で、本人がやりたくなくても引き受けざるをえないことがあるのも、編集者と翻訳家は似た面がある。

しかし、ともあれ、本人の強い意志がなければ仕事はつづかない。この意志というのは何も大和魂などということではなく、いわば好きということ、つまり興味なのである。

本が好きであること、英語(別に何語でもかまわないが)で書かれた本に興味があること、これが翻訳者(そして編集者)の第一条件なのだろう。技術と支払いはあとからついてくると考えてよい。

出版界、新聞界を含め、印刷メディアはいま不況にあえいでいる。出版社はいうまでもなく翻訳家にも、その影響がおよんでいる。インターネットの普及で、メディアのかたちも、商品の流通もすっかり変わってしまったのだ。

紙媒体が将来どうなるかはわからない。自動翻訳装置もできている。音と映像さえあれば、文字もいらなくなる時代がやってくるかもしれない。それでも人間の思考や想像力、そしてそれを表出する言語やイメージは残るだろう。

言語が将来、世界単一になる可能性はあるのだろうか。英語はいま世界共通語としての役割をはたしつつある。それがほかの言語をすべて駆逐し、世界単一語となる日がいつかくるのだろうか。それとも英語はあくまでも世界共通通貨のようなもので、その下にヴァナキュラーなというよりナショナルな言語がひしめくかたちが現出するのだろうか。

先のことはわからない。それでも、いまの時点で、翻訳が必要なことはいうまでもない。いくら出版界が不況だとはいえ、翻訳書がいっさい存在しない状況を想像すれば、逆に翻訳書の価値がわかるはずだ。

国際情勢、ビジネス、思想や哲学の翻訳書はぜったい必要だ。ミステリーだって小説だって、海外物がなければ、まことに味気ない。

情報鎖国は戦争のもと、へたをすれば国を滅ぼす原因となりかねない。

世界がいまも民族というカテゴリー、あるいは国という垣根で区切られているなかで、もし翻訳という地道な、まさに地をはうような作業がなければ、相手国の人が何を考えているかを知ることもできないからである。

その意味で、翻訳は平和構築のツールであり、翻訳家は平和をもたらす使者なのである。

昔、国立歴史民俗博物館館長をしておられた佐原真先生が、戦後日本の最大の価値は、戦争によって海外でだれ一人殺すことがなかったことだと言っておられたことを思いだす。

翻訳が平和にはたした影響は大きいし、これからも大きいのではないか。

鈴木先生に翻訳の将来について、もっと聞いてみたかった。

それが聞けなくなったのは、かえすがえす心残りである。

プロは1日にして成らず──鈴木主税先生のこと(2) [人]

どの本でも同じだが、とくに翻訳の場合は出だしが肝心で、出だしの五六行をみれば、だいたい翻訳の水準がわかる。

たとえば、鈴木先生の訳された『ウォーター』の出だしを引いてみよう。

〈カナダ南部、オンタリオ州の広葉樹林地帯の町、メイヌースにほど近い場所、私の農場はそこにある。農場の家畜小屋の裏手には小さな泉があって、地面から緩慢にふつふつと水が湧きだしている。森を抜ける風がなければ、耳を澄ますとこぽこぽと小さな音が聞こえてくる。おっぱいを飲み終えた赤ん坊のげっぷのようだ。水は草地を通り抜け、遠い昔に農民が残した石の小水路のなかにしたたり落ちたあと、水たまりをつくる。そこからしばらく地下にもぐり、小さい湿地で再び地表に現われ、渓谷に姿を消す。下流へ行くと、それは小さな流れをつくり、別の流れと合流して小川となって、湖となる。そして……そう、あとはおわかりだろう。海に達してからは、そこに当分とどまることになる〉

まさに水の流れるような、よどみない翻訳ではないだろうか。

頭に風景が浮かんできて、何やら壮大な物語の始まりを予感させる。

辞書を引き写しただけでは、おそらくこんなふうにすっきりした翻訳にはならない。本のふところにはいりこんでいかないと、こういう訳はでてこないのだ。

最初に原稿をもらったとき、さすがにプロの翻訳はちがうなと思ったものだ。

しかし、その鈴木先生ですら、最初からプロの翻訳家だったわけではない。人知れぬ苦労があったはずだ。

『職業としての翻訳』という鈴木先生の著書を読むと、翻訳者の条件として、先生は、次のような項目をあげておられる。

(1)何よりも本が好きであること

(2)好奇心が強いこと

(3)細心であり、かつ神経が太いこと

(4)積極性があること

(5)義理堅く、几帳面であること

(6)体力があること

これはまさに鈴木先生の自画像ではなかったかと思われる。

タフで繊細、義理人情に厚く、本が大好き、仕事はもっと好きな人だった。

それを支えていたのは、好奇心の強さである。

中野の事務所で仕事の打ち合わせをしたあと、ブロードウェイ商店街の脇に立ち並ぶ居酒屋などで、先生の話をうかがうのは、ひそかな楽しみだった。

翻訳談義にとどまらず、沖縄の生活や離島めぐりの話、それから最近読んだ本のことなど、それこそ話題はつきることなく、しばしば談笑は深夜までおよんだ。ぼくが山片蟠桃のことについて話すと、先生は松浦武四郎について、一度書いてみたいものだとおっしゃっていた。もし鈴木先生がそれを小説に仕上げておられたら、蝦夷地を舞台にアイヌ、日本人、ロシア人が入り乱れる、壮大な歴史物語が生まれただろうなと想像するが、それはかなわなかった。

ぼくはいい加減、酔っぱらっている。それで、あいさつをして、ふらふらになって駅に向かう。後ろを振り返ると、先生はしっかりした足取りで、シャッターの降りたブロードウェイ商店街を悠然と歩いておられた。これからまた仕事をすると言われたのには、びっくり仰天したものだ。

プロの翻訳家はどれくらい仕事をするのだろう。おそらく1日8時間は机に向かいきりで、鈴木先生の場合は400字で30枚程度訳されていたのではないだろうか。これはほとんど神業である。

しかし、プロの翻訳家になるまでには、日常の努力の積み重ねがあったはずである。

何年も下訳者をされた時代があったし、専門家のところに通われて勉強をつづけられたこともあったと聞く。出版社の顧問をされて、エージェントから送られてくる何冊もの原書を読んで、出版企画を立てるという仕事をされたこともある。たいへんな苦労をされたと思うが、これがまた次につながる修業になった。

『職業としての翻訳』で、先生はこう書いておられる。

〈しかし、習うよりは慣れろと言うが、まさにそのとおりだった。英語を読むのがしだいに早くなったのです。最初は原著を1時間に10ページ読むのがやっとだったのが、15ページ、20ページと早くなり、4、5年後にはよほど難解なものでも1時間に30ページ以上も読めるようになったのです。その会社での仕事は,当初1年くらいのつきあいだろうと思っていたのだけれど、結局10年の長きにわたってつづくことになりました。そして10年後には、日本語の本を読むのとあまり変わらないスピードで原書が読めるようになっていたのです〉

まさにプロは1日にして成らずである。

鈴木主税先生のこと(1) [人]

翻訳家の鈴木主税先生が亡くなってからもう4カ月すぎた。

早いものである。

先生に初めてお会いしたのは、たぶん1999年の初めではなかったか。

それからぼくが単行本部門から異動になる2007年春まで約8年間おつきあいいただいた。

鈴木先生とその翻訳グループ牧人舎とのあいだでは、こんな仕事をさせてもらった。

ジェームズ・マン『米中奔流』(1999年12月)

ダニエル・バースタイン、アーン・ド・カイジャー『ビッグ・ドラゴン』[田川憲二郎訳](2000年3月)

セオドア・ローザック『賢知の時代──長寿社会への大転換』[桃井緑美子訳](2000年10月)

カール・サフィナ『海の歌──人と魚の物語』(2001年3月)

コリン・サブロン『シベリアの旅』[小田切勝子共訳](2001年11月)

マルク・ド・ヴィリエ『ウォーター──世界水戦争』[佐々木ナンシー、秀岡尚子共訳](2002年11月)

アグネス・チャン、マイラ・ストロバー『この道は丘へと続く──日米比較 ジェンダー、仕事、家族』[桃井緑美子訳](2003年9月)

ジョン・エスポジト『オックスフォード イスラームの歴史』(全3巻)[小田切勝子訳](2005年4月、6月、8月)

このほかにも、ロバート・マクナマラ『果てしなき論争──ベトナム戦争の悲劇を繰り返さないために』[仲晃訳](2003年5月)でもご協力いただいた。そして、最後にぼくが担当したものの挫折し、けっきょく他社から出版されることになったモンテフィオーリの『赤いツァーリ』(白水社から『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』というタイトルで最近出版)を、4分の1ほど鈴木先生が訳されたところで、倒れられたのだった。

どれもいい本だったが、採算がとれたのは『米中奔流』と『ウォーター』だけで、あとは赤字だったと記憶している。増刷できたのは『ウォーター』のみというのは少し残念だ。

虚勢を張っていたものの、ふりかえってみれば、あのころ社内での立場は苦しく、まったく孤立し、上のほうからは白い目でみられていたことを覚えている。

2003年以降の本が少ないのは、ぼくが管理職と現場をかけ持ちするようになったことと、リストラの影響で人が少なくなってしまったことによる。

しかし、思えば、この10年、単行本をつくっていたのは、ぼく一人なのだった。意地みたいなものである。それがまた社の上層部から嫌われる原因となった。

そんなことは、どうでもいいことで、一種のお家事情にすぎない。

1999年の初めと記憶するのだが、中野の事務所で先生と初めてお会いしたときは、若くてエネルギッシュで、とても65歳近い人とは思えなかった。肌つやがよく、声も朗々として張りがあった。

いま国会図書館のNDL-OPACで鈴木主税の名前で検索してみると、216件の該当書があり、件数が200件を超えたときの「絞り込み再検索を行ってください」の表示がでてくる。牧人舎グループで翻訳されたものも多いのだろうが、翻訳書に大作が多いことを考えれば、これは異様な仕事量である。毎年平均5冊、いやおそらく多い年には10冊以上の仕事をなさっていたのだろう。

それは多くの出版社から注文がきたということでもあるが、出版社が鈴木先生に翻訳を依頼したのは、鈴木先生に信頼感があったからである。

ぼくも経験があるが、いつかいつかと待った末に、もらった翻訳原稿がちんぷんかんぷんで頭をかかえたことは、編集者ならだれでも一度は経験したことがあるのではないだろうか。そのときは目をつぶって出すこともあるが、自己嫌悪にかられる。少なくとも、二度とこの人に翻訳は頼むまいと思う。

その点、鈴木先生は安心だった。まずできあがりが早い。それに原稿が読みやすい。つまり、編集者が楽できる先生だったのである。

つまり鈴木先生は、ノンフィクション部門(歴史、時事、経済、環境問題など)での翻訳のプロだったのである。

プロという意味はいろいろある。ひとつは日本語として読める翻訳ができるということ。もうひとつは約束した期日までに翻訳を仕上げてもらえるということ。そして、さらに翻訳でめしが食えている人だということでもある。

しかし、プロの翻訳家になるまでには、ぼくらのような凡人にはおよびもつかぬ努力をされたにちがいない。

そのことをもう少し書いてみたい。

早いものである。

先生に初めてお会いしたのは、たぶん1999年の初めではなかったか。

それからぼくが単行本部門から異動になる2007年春まで約8年間おつきあいいただいた。

鈴木先生とその翻訳グループ牧人舎とのあいだでは、こんな仕事をさせてもらった。

ジェームズ・マン『米中奔流』(1999年12月)

ダニエル・バースタイン、アーン・ド・カイジャー『ビッグ・ドラゴン』[田川憲二郎訳](2000年3月)

セオドア・ローザック『賢知の時代──長寿社会への大転換』[桃井緑美子訳](2000年10月)

カール・サフィナ『海の歌──人と魚の物語』(2001年3月)

コリン・サブロン『シベリアの旅』[小田切勝子共訳](2001年11月)

マルク・ド・ヴィリエ『ウォーター──世界水戦争』[佐々木ナンシー、秀岡尚子共訳](2002年11月)

アグネス・チャン、マイラ・ストロバー『この道は丘へと続く──日米比較 ジェンダー、仕事、家族』[桃井緑美子訳](2003年9月)

ジョン・エスポジト『オックスフォード イスラームの歴史』(全3巻)[小田切勝子訳](2005年4月、6月、8月)

このほかにも、ロバート・マクナマラ『果てしなき論争──ベトナム戦争の悲劇を繰り返さないために』[仲晃訳](2003年5月)でもご協力いただいた。そして、最後にぼくが担当したものの挫折し、けっきょく他社から出版されることになったモンテフィオーリの『赤いツァーリ』(白水社から『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』というタイトルで最近出版)を、4分の1ほど鈴木先生が訳されたところで、倒れられたのだった。

どれもいい本だったが、採算がとれたのは『米中奔流』と『ウォーター』だけで、あとは赤字だったと記憶している。増刷できたのは『ウォーター』のみというのは少し残念だ。

虚勢を張っていたものの、ふりかえってみれば、あのころ社内での立場は苦しく、まったく孤立し、上のほうからは白い目でみられていたことを覚えている。

2003年以降の本が少ないのは、ぼくが管理職と現場をかけ持ちするようになったことと、リストラの影響で人が少なくなってしまったことによる。

しかし、思えば、この10年、単行本をつくっていたのは、ぼく一人なのだった。意地みたいなものである。それがまた社の上層部から嫌われる原因となった。

そんなことは、どうでもいいことで、一種のお家事情にすぎない。

1999年の初めと記憶するのだが、中野の事務所で先生と初めてお会いしたときは、若くてエネルギッシュで、とても65歳近い人とは思えなかった。肌つやがよく、声も朗々として張りがあった。

いま国会図書館のNDL-OPACで鈴木主税の名前で検索してみると、216件の該当書があり、件数が200件を超えたときの「絞り込み再検索を行ってください」の表示がでてくる。牧人舎グループで翻訳されたものも多いのだろうが、翻訳書に大作が多いことを考えれば、これは異様な仕事量である。毎年平均5冊、いやおそらく多い年には10冊以上の仕事をなさっていたのだろう。

それは多くの出版社から注文がきたということでもあるが、出版社が鈴木先生に翻訳を依頼したのは、鈴木先生に信頼感があったからである。

ぼくも経験があるが、いつかいつかと待った末に、もらった翻訳原稿がちんぷんかんぷんで頭をかかえたことは、編集者ならだれでも一度は経験したことがあるのではないだろうか。そのときは目をつぶって出すこともあるが、自己嫌悪にかられる。少なくとも、二度とこの人に翻訳は頼むまいと思う。

その点、鈴木先生は安心だった。まずできあがりが早い。それに原稿が読みやすい。つまり、編集者が楽できる先生だったのである。

つまり鈴木先生は、ノンフィクション部門(歴史、時事、経済、環境問題など)での翻訳のプロだったのである。

プロという意味はいろいろある。ひとつは日本語として読める翻訳ができるということ。もうひとつは約束した期日までに翻訳を仕上げてもらえるということ。そして、さらに翻訳でめしが食えている人だということでもある。

しかし、プロの翻訳家になるまでには、ぼくらのような凡人にはおよびもつかぬ努力をされたにちがいない。

そのことをもう少し書いてみたい。