ヒントン『百日戦争』をめぐって(2) [われらの時代]

[1968年の清華大学]

1968年7月27日の夕方、清華大学では、紅衛兵の「兵団」と動員された労働者宣伝隊とのあいだで激突がつづいていた。

労働者宣伝隊を指揮する人民解放軍の責任者は、労働者側に死傷者が増えるのを憂慮しながら、事態の収拾に苦慮していた。できるだけ戦闘になるのを抑えて、理性と宣伝によって、学生たちに投降を促そうとしていたのだ。

人民解放軍と労働者宣伝隊の代表は、「兵団」の司令部で、「兵団」指導者の蒯大富(かいたいふ)と会見したが、そこで閉じこめられてしまう。

休戦協定が結ばれたとき、蒯大富はすでに「兵団」の脱出をはかろうとしていた。極秘裏に「兵団」の精鋭部隊を、北京市内の別の学校や、地方にある大学の分校に移動させていたのである。

7月28日早朝、毛沢東は蒯大富を含む5人の紅衛兵指導者と会見し、蒯に向かって、君はうぬぼれており、このまま戦闘をつづけるなら、君たちを暴徒として処分すると述べた。

その結果、ついに占拠された建物が明け渡されることになった。

武器の捜索は建物や構内のあらゆる場所におよんだ。「兵団」の逃げ込んだ場所も武装解除され、部隊のメンバーは大学にもどるよう促された。

紅衛兵両派による武力闘争が終結し、占拠された建物が解除されたあとは、労働者宣伝隊があいだにはいって、両派の大連合がこころみられた。

だが、両派はともに毛沢東思想への忠誠を主張するばかりで、話し合いは難航し、しばしば口論になった。そのため、捕虜の交換もままならなかったという。

ようやく事態が落ち着き、大学に戻ってきた学生や教職員は、学科ごとに政治学習班に編入された。党派の筋金入りの指導者は一般の学生と分離されて、特別学習班に入れられた。とはいえ、同じ班のなかで学習し、生活しても、両派の言い争いはやまず、たがいに非難をくり返す状態がつづいた。

8月15日、毛沢東は労働者宣伝隊と会見した。清華大学では、そのことを祝う大衆集会が開かれる。

両派の学生は、のどが涸れるまで「毛沢東万歳!」と叫んだ。

そして、その大衆集会の場で、連合に向けての両派の話し合いがもたれた。それは明け方までつづき、ようやく両者は連合することで同意した。

新しい組織名がつくられ、主席には「兵団」の蒯大富(かいたいふ)、副主席には「4・14」の沈如槐(ちんじょかい)が就任した。

その後は、ときに暴力沙汰が生じることもあったが、両派の連合は次第に固まっていく。

それを推し進めたのは、人民解放軍の指導する労働者宣伝隊だった。学生たちは、毛沢東の著作や最近の指示をともに学習した。かれらがただしい出身かどうか、反革命分子ではないか、国民党の工作員ではないかも詳しく審査された。

とはいえ、両派の対立感情には根深いものがあり、とりわけ蒯大富(かいたいふ)は、かつての「兵団」の勢力を維持するために、さまざまな工作をおこなっていた。

労働者宣伝隊を指導した人民解放軍の鹿芳謙(ろくほうけん)は「ブルジョア的な党派主義とお山の大将主義」を批判しながら、両派に労働者階級による教育と学習を求めることで、大連合を維持することに成功する。

その結果、1969年1月に、大衆の代表と大学幹部、人民解放軍の代表からなる革命委員会が結成された。革命委員会は1年にわたって、教師や生徒の経歴や政治信条を調査する作業をおこなった。それによって、不適格な者を排除し、階級的立場の良好な「健全分子」を復権させることにしたのである。

毛沢東の著作を学ぶことは必須だった。工場で働くことも求められていた。湖を干拓し農地をつくる仕事を命じられた者もいる。強調されたのは、労働者と農民から学ぶことである。

かつて副学長を務めていた工学教授の銭偉長は、こうした労働を経て、「私は『誰に奉仕するか』が知識人にとって問題の鍵であることを悟ったのです」と語っている。

こうして清華大学では、ようやく1970年1月に大学の執行機関である清華大学共産党執行委員会が成立し、正常な教育が再開されることになる。

旧来の入試制度は取りやめられ、中学(日本の中学・高校)の卒業生は工場や人民公社、人民解放軍で3年間仕事をしたあと、選抜され、20歳前後で大学入学を認められるようになる。

すべての学生は、労働者、農民、兵士の家庭の出身だった(ブルジョア階級や右派分子、反革命分子の出身者は排除された)。中学の成績だけではなく、毛沢東思想をいかに学んでいるかが重視された。

その審査をとおって入学した学生は大隊に帰属し、さらにそのなかの45人からなる小隊(学級)に編入され、学習をはじめる。

最初は自分の専攻分野と関連する工場や建設現場で仕事をし、そのあと4カ月ほどしてから大学に戻され、はじめて専門教育を受けることができた。

清華大学では、原子エネルギー工学や宇宙科学、素粒子理論、生命科学、数学にも力点が置かれていたが、頭だけのエリートは認められなかった。「誰にどのようにして奉仕するか」を学ばなければならない、というのが文革を経た大学幹部の方針だったという。

しかし、清華大学の文化大革命は、これでめでたし、めでたしとはならなかった。

1971年3月、党中央の指示で、極左派の「5・16兵団」を糾弾する大衆集会(事実上の人民裁判と呼ぶべきかもしれない)が開かれた。

「5・16兵団」と名指されたメンバーには、中央文革小組の王力や、人民解放軍の楊成武、中央委員会政治局の陳伯達をはじめとして、すでに下放されていた蒯大富(かいたいふ)も含まれていた。

蒯大富は毛主席の意に反し、井岡山兵団を過激な挑発的行動にみちびき、1968年7月27日に労働者宣伝隊に銃を向けたとして、徹底的に追及された。

「5・16兵団」は暗に林彪グループとみなされていた。この時点で、すでに毛沢東と林彪の対立は決定的になっていた。

林彪事件が発生するのは、1971年3月の大衆集会から半年後である。

蒯大富はのちに北京市公安局によって逮捕され、反革命煽動罪により17年の懲役を宣告され、刑務所に収監されている。

習近平が清華大学に入学するのは1975年のことだ。

さて、この物語をわれわれはどう読み解けばよいのだろうか。

ウィリアム・ヒントン『百日戦争』をめぐって [われらの時代]

1966年8月にはじまった紅衛兵運動は、68年7月末に終わりを告げる。その年の終わりから、造反派の学生たちを農村部で再教育するための「下放」がはじまる。「革命」は終息し、中国は事実上の軍事体制下にはいった。

文化大革命は、社会主義から共産主義への移行をめざす毛沢東の最後の戦いだったともいえる。それを実行するために、毛沢東は劉少奇などの上級幹部と、それにつながる官僚集団を、大衆運動によって粛清しようとした。だが、それは壮大な失敗として幕を閉じたとみてよいだろう。

北京にある中国を代表する理工系大学、清華大学では、1968年4月から7月にかけて2つの紅衛兵グループによるすざまじい内ゲバがくり広げられていた。いわゆる百日戦争である。

この内ゲバを収拾したのは、大学に派遣された労働者集団(指揮したのは人民解放軍)だった。

1966年秋から翌年にかけて清華大学でどのような動きがあったかは、以前、このブログで紹介したので省略する。劉少奇の妻、王光美にたいする弾劾が激烈だったことを思い起こしていただければよい。

今回は、読み残していたヒントンの『百日戦争』の後半、まさに1968年の「百日戦争」に焦点をあてることにしよう。

1968年時点において、清華大学のヘゲモニーをめぐって、内ゲバをくり広げていたのは、急進派の「井岡山兵団」(以下「兵団」)と、穏健派の「井岡山4・14兵団」(以下「4・14」)である。

「兵団」が大学の幹部を追放せよというのにたいし、「4・14」は幹部の思想改造を求めればじゅうぶんだと考えていた。

おろかな争いにはちがいない。しかし、どちらが大学のヘゲモニーを握るかという争いは熾烈をきわめた。穏健といっても「4・14」のほうも、武闘を避けていたわけではない。

百日戦争の発端は1968年4月23日の払暁に「兵団」が清華大学の講堂を占拠したことである。講堂を追われた「4・14」は、ただちに講堂の隣にある発電機棟や科学教室棟を占拠し、武器の準備にとりかかった。

両者の武闘は7月までつづいた。最初は拳固や石、棒でのぶつかり合いだった。しかし、次第に武器は刀と槍に移り、さらに拳銃や小銃、手榴弾、ロケット砲へとエスカレートし、ついには手製の戦車や装甲車まで登場することになる。理科系のエンジニア教育を受けた学生たちは武器をつくるのにも大きな才能を発揮した。

ヒントンは4月23日、4月29日、5月2日、5月30日と戦闘が拡大し、多くの死傷者が出た経緯をくわしく描いている。しかし、それをことこまかに紹介する必要はないだろう。大学の権力を、暴力によって掌握しようとする両者の争いはとどまるところを知らなかった。

両者の戦闘は、ついに膠着状態におちいる。「4・14」が大学構内の南と東を押さえたのにたいし、「兵団」は北と西を掌握した。とはいえ、「4・14」が占拠する科学教室棟は、「兵団」の支配地域にあって孤立していたため、脱出をはかろうとする学生は「兵団」から容赦ない射撃にさらされることになった。

「兵団」からみれば、「4・14」のメンバーは共産主義を踏みにじろうとする「階級の敵」であり、かれらを排除するのは正義にほかならなかった。とりわけ、造反派の英雄ともてはやされていた「兵団」の学生指導者、蒯大富(かいたいふ)は執拗なまでに「4・14」の殲滅をはかろうとしていた。

こうして4月23日から7月27日までに、清華大学の抗争では、10人の学生が殴打や銃撃によって死亡し、多くの負傷者が出ることになった。派手な武器が飛び交ったわりには、死者はむしろ少なかった、と著者は評している。

そのかん、清華大学の幹部や教授たちはどうしていたのだろう。大学の授業はもちろん中止されている。だが、かれらは自宅でのんびりしていたわけではない。走資派だとして批判され、大学から切り離され、審査を受けていたのだ。

走資派とは、文字どおり、資本主義への道を歩もうとしている一派を指す。しかし、実際は毛沢東の急進的な集団化政策に批判的な立場を名指ししているとみてよいだろう。実際家の劉少奇と、その官僚集団は、毛沢東の嫌うソ連型の修正社会主義を導入して、国家を運営していこうとしていた。

清華大学の学長、蒋南翔学長は、大学を運営するのは教授陣だと考えていた。毛沢東を批判していたわけではないだろう。それでも、劉少奇との関係が深いと疑われていた。

ロケット工学の権威でもある副学長の銭偉長は、共産党員ではなく、科学の世界と政治は無関係だと主張していた。

そのため、かれは文革中に、右派分子と糾弾され、ヨシズつくりや倉庫番をさせられることになる。

さすがに学長の蒋南翔が労働に従事させられることはなかったが、それでもかれもまた北京市内の邸宅に逼塞させられていた。

その他の教授たちは、学習と自己批判を命じられ、畑の除草や道路の補修、中庭や歩道の掃除などの作業にあたる毎日だったという。

清華大学では、紅衛兵どうしのあいだで、100日にわたる激しい武力闘争がつづいていた。

しかし、7月にはいって党中央は清華大学にたいしても、ついに武力闘争の停止を指示した。劉少奇はすでに1年ほど前から自宅監禁状態におかれている。劉少奇派のあぶり出しが終わったあと、各地での混乱を収束させる時期がやってきたのだ。

こうして1968年7月27日に、少なくとも3万(一説には10万)におよぶ労働者の一団が、清華大学を取り囲んだ。労働者を動員し指揮したのは、毛沢東直属の八三四一部隊と人民解放軍といってよいだろう。

労働者の部隊は、大学構内に突入する。だが、学生たちは容易に武装解除には応じなかった。

労働者たちは「兵団」と「4・14」両派の拠点を包囲し、『毛主席語録』を朗読したあと、「武闘ではなく文闘を。武器を置け、大連合をつくれ!」と一斉にスローガンを叫んだ。

科学教室棟に籠もっていた「4・14」は武器を置くつもりはなかったが、ともかく労働者を中に招き入れた。

これにたいし、「兵団」のほうは労働者たちに「ウジ虫ども、ねぐらへ帰れ」と罵声をあびせ、石やビンを投げつけはじめた。さらに槍で襲いかかり、手榴弾、拳銃、小銃まで用いて労働者を撃退しようとこころみた。これにより、5人の労働者が死亡し、731人が重傷を負い、143人が捕虜となった。

紅衛兵運動によって混乱が生じていたのは、清華大学や北京大学だけではなかった。全国各地で大きな戦闘がおこり、事態は混沌としていた。

だが、ことばや思想で、混乱が収拾するわけもない。混乱を収めるには人民解放軍によるほかない。人民解放軍が労働者を動員して、各地の武闘を停止させる方向が模索された。

清華大学で生じたのも、こうした全国的な混乱収拾の一環だった。

紅衛兵運動は、それまで抑えられていた社会主義体制への不満を一気に爆発させるものとなり、もはや人民解放軍を投入しないかぎり、混乱収拾が不可能な状態になっていた。

こうして文革の混乱は次第に収拾されていく。

その結果、中国は事実上の軍事体制下にはいり、党副主席兼国防部長の林彪の力が増してくる。だが、皮肉なことに、そのことが毛沢東による林彪排除へとつながっていくのである。

しかし、そこまで進む前に、清華大学の様子をもう少し詳しくみていくことにしょう。

三橋俊明『路上の全共闘1968』を読む(4) [われらの時代]

9月30日の大衆団交で交わした約束を古田会頭が破ったことによって、日大全共闘は闘争をつづけないわけにはいかなくなった。だが、すでにこの時点で、政府は全国にひろがる大学紛争を治安問題としてとらえはじめていた。大学問題を内部で解決する生みの努力を支援するのではなく、それを叛乱とみて徹底的に取り締まる方向に舵を切ったのだ。

日大生のなかには、あきらめムードも出はじめていた。だが、著者はふたたびバリケードに籠もった。いや、籠もるという言い方は正しくない。それは、だれにでも開かれたアジール、すなわち聖なる避難所でもあったからだ。

10月20日には、日大全共闘文理学部闘争委員会(文闘委)が1冊の本を出版した。『叛逆のバリケード』である。出版のアイデアを出したのは田村正敏だ。

全共闘の学生たちは街に飛びだし、都内の大学を駆けまわって、この本を売った。その売り上げ部数は1万5000部に達したという。

〈この頃日大全共闘のバリケードの中では、行き詰まりつつあった日大闘争の展望や方針を語ることの中味が、いつのまにか「反戦」や「武装蜂起」や「革命」についての話し合いと重なるようになっていった。大衆団交まで実現しても解決できない日大闘争の行方をめぐって、「セクト」と呼ばれていた全ての新左翼政治組織は、「国家権力の奪取」によってしか問題は解決しないと断言した。「国家権力の奪取なくして、日大闘争の勝利なし」という命題は、すべてのセクトに共通する主張だった。またそうした「国家権力の奪取」といった方針に、それなりに説得力を持たせてしまうような社会情勢が、日大闘争を覆ってもいた。〉

中核派やML、さらには革マルやフロントといった政治セクトが公然とバリケードに出入りするようになる。

そして、10月21日の国際反戦デーがやってくる。日大全共闘は全共闘として10・21に参加しないことを決めていたが、個人としての参加は制限しなかった。そこで、著者も仲間の二人を誘って、革マル派のあとについて、新宿にでかけている。この日、新宿駅近辺は騒乱状態となり、政府は騒乱罪を適用し、約450人が逮捕された。

いっぽう、日大では、9月30日の約束が反故にされた直後から、右翼と体育会の学生などによるバリケード襲撃が相次ぐようになっていた。10月2日は商学部、8日には津田沼の生産工学部、14日は郡山の工学部が襲撃される。この襲撃を全共闘はしのいだ。

11月8日夜には、江古田の芸術学部のバリケードが、「関東軍」と称する大規模な右翼集団によって襲撃された。このときも全共闘は反撃部隊を組織し、翌日早朝に関東軍を蹴散らしている。日大全共闘は圧倒的に強かったのだ。

しかし、終わりのない闘いは、迷路にはいっていた。著者は「国家権力の奪取」や「世界同時革命」といったセクトの考えに、まるで現実性を感じていなかったという。

そんななか、次の方針として打ちだされたのが、東大全共闘との連帯である。

11月22日、東大の「安田解放講堂」前で、「日大・東大闘争勝利全国学生総決起集会」が開かれた。

日大全共闘3000人の部隊は、午後、経済学部前で集会を終えたあと、本郷の東大に向かった。しかし、お茶の水近辺で機動隊によって規制・阻止された。それを突破し、赤門を過ぎたとき、空はすっかり暮れて暗くなっていた。

サーチライトに照らされた安田講堂前広場に、数十の旗に先導されて、色とりどりのヘルメットをかぶった日大全共闘の大部隊が登場したときには、どよめきがおこった。感動の一瞬だった。

だが、このころ学内ではすでに秩序回復の動きが進んでいた。

11月12日には、芸術学部バリケードへ機動隊が導入され、徹底抗戦した芸闘委の46人全員が逮捕された。

24日には栃木県塩原や千葉県九十九里で、卒業間近の経済学部と短大の学生を対象にした疎開授業がおこなわれた。

25日には、仮処分執行のさいに負傷した警察官が死亡したことに関連して、経済学部の学生5人が逮捕された。

12月3日には、永田総長が全学部に「12月16日までに授業を再開せよ」との通達を出した。

そして、12月16日に、文理学部と理工学部を除いて、全学部で授業が再開されるのである。

いっぽう、日大全共闘は東大支援闘争に加わり、東大全共闘の指揮下で、民青の「あかつき部隊」とのゲバルトに参戦することになる。このころは「一つ一つの全共闘が徐々に勢いをなくしていて、共闘しなければ全共闘としての運動を維持していくのが困難になりつつあった」のが実情だという。

民青の「あかつき部隊」は、指揮官の笛のもと、軍隊のように統制がとれていたという。しかし、安田講堂1階フロアの出入り口をかためる日大全共闘の部隊を崩すことはできなかった。

「この時期になると日大闘争は、今後の展望や問題解決の糸口について、すぐには答えの見つからない地点へとたどり着いてしまっていた」と、著者はいう。

1969年にはいっても、それでも日大全共闘は闘いつづける。文理学部の疎開授業もはじまり、全国分散入試の実施も決まった。

1月18日から19日にかけ、東大安田講堂のバリケード封鎖が強制解除された。日大全共闘はこれに抗議して、神田とお茶の水で、解放区闘争をくり広げた。

そのころ行き先を見失った日大全共闘はセクトの政治方針に巻きこまれていく。

2月2日には、法学部と経済学部のバリケードが機動隊によって撤去され、校舎はロックアウトされた。工学部もまた封鎖が解除される。

さらに2月9日には理工学部と芸術学部、10日には農獣医学部、18日には文理学部に機動隊が導入され、バリケードが撤去された。

全共闘はすでに徹底抗戦する力を失っていた。

3月12日には、秋田明大日大全共闘議長が逮捕された。

東大と日大の全共闘運動が下火になるのと裏腹に、全共闘運動は全国各地の大学に広がっていった。それは70年安保闘争を控えるセクトの政治活動とも連動し、もはや何が焦点かもわからなくなっていた。

日大全共闘はこうした流れに巻きこまれるようにして、9月5日の全国全共闘結成に向けて進んでいった。

全国の46大学から1万550人が参加したが、全国全共闘議長に選出された東大全共闘の山本義隆代表は、この日、会場近くで逮捕されている。

9月30日には、お茶の水の明治大学学生会館前で、大衆団交1周年を記念して、日大法学部・経済学部の奪還闘争がおこなわれた。だが、著者はこの日、逮捕され、1970年7月まで10カ月間未決のまま府中刑務所に勾留されることになる。

全共闘運動とは何だったのか。

著者はこう書いている。

〈全共闘は、誰からも代表されず誰も代表しなかった。民主化や代表制や全員といった架空の主体を求めず、選ばず、虚構化せずに、行動する単独者の直接性に基づいて運動を進めた。自らの行動を自らが決定し、バリケードや路上を自らが主となって治める「直接自治運動」を展開した。〉

新左翼は少しも新しくなかった。それは古い社会主義革命の幻想にとりつかれていただけで、何の説得力ももたなかった。新左翼は革命の最後の輝きに賭けていたにすぎない。

新しかったのは全共闘運動だけである。開かれたコミューンの夢は一瞬で終わってしまったかもしれない。だが、それは終わりではなく、はじまりにすぎなかった。世界は目の前に広がっていた。

三橋俊明『路上の全共闘1968』を読む(3) [われらの時代]

[日大両国講堂での9・30大衆団交。眞武善行『日大全共闘1968』から]

日大全共闘は9月4日に機動隊がバリケード内にはいることを察知していた。電気科の学生が無線機で警察無線を傍聴していたからだ。

ついに、その日がきたかという心境だったという。しかし、負ける気はしなかった。徹底抗戦すれば勝てると思っていた。

自宅からバリケード封鎖された法学部3号館に向かうとき、著者はなぜか日大本部を占拠したときの田村正敏のアジ演説を思いだしたという。

〈日大全共闘の同志諸君。我々は、本日、日本大学本部へと突入し、日大闘争勝利に向けての闘いを一歩前進しようとしている。同志諸君、今年の初めに、ベトナム解放戦線の同志が、命をかけてテト攻勢へと突入したときのことを想い出してほしい。彼ら解放戦線の同志は、テト攻勢を前にして、全員が真新しい真っ白な下着を身につけて、果敢に、死を恐れることなく、テト攻勢へと突入していった。日大全共闘の同志諸君。我々もベトナム解放戦線の同志のごとく、本部へと、断固とした決意をもって突入しようではないか。〉

だれもテト攻勢をこの目で見たわけではなかった。まして解放戦線の兵士がこの日のために真っ白な下着をつけていたかどうかは知る由もない。それでも、田村のアジ演説は、日大全共闘とベトナム解放戦線のつながりを想起させ、参加者全員を鼓舞したのである。

そんな高揚した気分のなか、法学部3号館での徹底抗戦がはじまる。

著者は正面玄関の庇に近い一角に陣取った。ここならば外の動きがよく見渡せる。投げるのにほどよい大きさの石も準備していた。

機動隊が路上に姿をあらわしたのは9月4日の午前4時ごろだった。警備車が玄関前に横付けされ、ジュラルミンの楯に身を隠した機動隊が慎重にバリケード撤去作業にとりかかる。全共闘はいっせいに放水や投石をはじめた。明け方になれば、全共闘の援軍がやってくるだろうと思っていた。

そのとき地鳴りのような怒号が、遠く背後から響いてきたという。ふとみると、庇の上で投石をくり返していた著者のまわりを完全武装の警察機動隊が取り囲んでいた。もはや背後には誰もいない。機動隊は正面バリケードを突破するとみせかけて、建物の裏手から地下の食堂を通って、攻め上がってきたのだ。容赦なくたたきのめされ、著者は逮捕される。

経済学部でもバリケードが破られていた。抵抗する全共闘の投げた石が、ひとりの巡査部長にあたり、25日後に死亡するというできごともおきていた。

この日、バリケードにこもっていた法学部と経済学部の学生132人が逮捕された。

だが、この強攻策は裏目にでる。大学当局の一方的な仮処分に反発する怒りの声が巻きあがったのだ。

古田理事会は学園を国家権力に売り渡したという認識が広がり、全学で抗議集会が開かれ、駿河台から白山通りまでがデモで埋めつくされることになる。

この日の午後、機動隊によって解除されたばかりの法学部3号館と経済学部1号館は、ふたたび全共闘によって占拠された。

逮捕された著者は3泊4日で不起訴処分となり、釈放された。そして、著者もすぐ戦線に復帰した。

9月12日に、御茶の水の理工学部9号館前で全学総決起集会が開かれることになった。テレビはアジ演説する秋田明大議長の姿を大きく映しだしていた。

この集会に参加した著者によると、当日、会場に集まった学生はゆうに1万人を超え、あたりは騒然とした雰囲気に包まれていたという。しばらくたつとデモがはじまり、ヘルメット姿でスクラムを組んだ学生たちが駿河台の坂をくだっていった。あまりの人数の多さに、なかなか出発の順番が回ってこなかったほどだったという。

だが、駿河台交差点を右折し、靖国通りにはいったところで、突然ジュラルミンの楯と青黒い服装で防備を固めた機動隊が、とつぜんデモ隊に突っ込んでくる。学生たちはヤッケのポケットから石をとりだし、機動隊に向けて投げはじめた。

神保町周辺は騒乱状態となる。路上にはヘルメットとゲバ棒と石が散乱した。

一瞬の静寂。そのあとだ。

〈投石した学生の近くにいた学生と、その一歩あとから路上に足を踏み出した学生も、路上に散乱する石を拾うと、機動隊めがけて投石した。その隣にいた学生と、歩道から勢いよく飛び出してきた背広姿のサラリーマンも、素早く足下の石を拾うと、力を込めて投石した。歩道にいた学生やサラリーマンや野次馬が、一斉に路上へとなだれ込んだ。それら全ての群衆が、それぞれの手に石を持ち、機動隊に向かって投石を始めた。〉

群衆を巻き込んだ一斉投石によって、機動隊は敗走する。

そして、その夜、法学部3号館と経済学部1号館に永久バリケードが築かれるのである。

全共闘と当局のやりとりはつづいていた。そして、9月30日の午前になって、とつぜん著者のところにも、今日、両国の日大講堂(旧国技館)で大衆団交が開催されるという知らせがはいってきた。

ただし、大学は大衆団交に応じるとは言っていなかった。大学主催の全学集会を開き、学生側の9項目の要求にたいする回答について説明し、学生の質問に答えるという立場だった。

全共闘は全学集会を実質的な大衆団交に変えたいと考えていた。

まず著者も加わる行動隊が日大講堂に向かった。周辺を警備していた体育会などの学生と小競り合いになったが、大きな衝突はなかった。講堂の扉を開けたあと、行動隊は一気に中になだれ込み、まず壇上を占拠した。

そのうち遠方の路上に日大全共闘の旗がひらめくのがみえ、1万人を超える全共闘の本隊が到着する。それから日大の学生が次から次にやってきて、講堂は1階から3階まで人であふれかえった。建物が崩れるおそれがあったので、2階、3階の学生はできるだけ下に移動してもらった。

けっきょく、日大講堂には3万5000人以上の日大生が結集した。

午後3時過ぎ、古田会頭をはじめとする理事や学部長が姿をあらわし、壇上に並んだ。全共闘側は、きょうの集まりが大学側が用意した全学集会ではなく大衆団交であることを確認したうえで、これまでの大学当局の対応を自己批判するよう迫った。

古田会頭は「みずからの教育者、学者としての姿勢に間違いがあったことを、徹底的に自己批判します」と、みずから「自己批判書」を読み上げ、署名、捺印した。

学園民主化についての全共闘の要求はほとんどが認められた。古田会頭をはじめ、全理事が即刻総退陣することを表明した。

12時間におよぶ大衆団交で、全共闘は全面的に勝利した。講堂では紙吹雪が舞い、日大生が立ちあがって肩を組み、インターナショナルを歌った。

だが、その日のうちに状況は一転する。佐藤首相の大衆団交批判発言によって、大衆団交での誓約がそれとなく反故にされてしまうのだ。約束された10月3日の次回の大衆団交も開かれなかった。

10月4日には、秋田明大議長以下8人にたいし、警視庁から逮捕状が出された。

著者はこう書いている。

〈国家が、あまりにも乱暴に、姿を現した。日大全共闘の行く手を遮ろうと、突然首相の佐藤栄作がやって来た。古田会頭をはじめとする理事者たちは、全共闘との誓約を、簡単に翻した。〉

このときから、大学闘争は社会問題ではなく政治問題になる。国家が正面に乗り出してきたのである。

三橋俊明『路上の全共闘1968』を読む(2) [われらの時代]

[6月11日。ストライキに突入した法学部の3号館。眞武善行『日大全共闘1968』から]

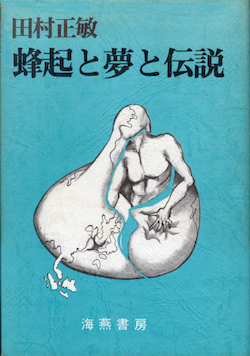

元日大全共闘書記長の田村正敏は、自著『蜂起と夢と伝説』のなかで、闘争が終わって数年たってから、元議長の秋田明大と飲んだときのことを書いている。

〈秋田明大の話だ。彼はあまり自分のことを語らない男だが、闘争から数年を経て後、二人でしたたか飲んだ夜に、阿弥陀様の夢の話をしてくれた。闘争の前に、夢に阿弥陀様が出てきて、ただ一言「やれ」といったというのである(因縁話めくが、僕たちが打倒しようとした古田は、かなり熱心な観音信仰の持ち主であったことを、後に知った)。〉

以前、片眼の薬師如来の夢をみた田村は、秋田が夢で阿弥陀様をみたという偶然の一致におどろく。

何か目に見えないものが自分たちに行動をうながしていた。秋田にとって、それは阿弥陀様の「やれ」というただ一言だった。それにしても、バリケードストにはいるには、相当の決意を必要としたはずだ。しかし、同時に敵の古田が熱心な観音信者だったと書くのが、田村のおもしろいところである。

その田村が6・11のスト突入は直接民主主義の行使だったと語っている。日大全共闘は学生自治会を基盤にしていたわけではなかった。政治セクト、一般ノンポリ学生を問わず、闘争に直接参加する学生たちが全共闘を担っていたのだ。バリケードに籠城するか、昼間の闘争に参加するか、救対活動に回るかは、まったく個人の判断に委ねられていた。闘争に参加することも闘争から離れることも自由だった。

6月11日以降、バリケードストは各学部に広がっていった。大学当局は大衆団交の要求を受けいれない。

右翼学生の襲撃もすさまじかった。黒いヘルメットをかぶったかれらは、釘のついた角材、手斧、バット、火炎ビンなどで武装して、バリケードを襲撃した。全共闘は右翼学生によるひっきりなしの攻撃に耐え、「砦」を強化していった。

日大闘争は孤立していたわけではない。東大では6月15日に占拠された安田講堂が、機動隊によりいったん解除されたあと、7月2日に再占拠されていた。そのあと、東大でも全共闘が結成される。ストライキの波は各地の国公立大学や私立大学にも広がりはじめていた。

「人は、時に不思議な行動に引き込まれてしまうことがある。人が何かに誘われたり、つかまってしまったりすることが、確かに起こる」と、著者は書いている。

1968年はたしかに、そんな年だった。

とはいえ、学生たちが立ちあがったのは偶然によってではない。戦後民主主義教育において「学校は、国家が定めた教育制度の下に私を調教していくために運用されていた」と著者はいう。選別と調教、ひたすら前に向かって進まされ、その挙げ句に将来の進路が振り分けられる。

自由と民主主義の名のもとに、ひたすら試験による競争とランクづけがなされ、国家社会による人材の選別がなされていたのだ。

全共闘はこれを「教育の帝国主義的再編」と呼んだ。

著者は日大全共闘書記長の田村正敏がこう演説したのを覚えている。

「日本の大学生の中でぇ、最もぉ、教育のぉ、帝国主義的再編を拒否してきたぁっ、日大のぉ、同志諸君!」

田村には、どこかユーモア感覚があった。この演説を聞いた著者は、そうだったのか、学校の勉強をあまりしてこなかったどころか、ほとんど拒否してきたおれはまちがっていなかったんだと思ったという。

おれは単なる不良ではない、教育の帝国主義的再編を拒否してきたにちがいないのだから。そう思って、心地よかったという。

日大のバリケードのなかには、明るい解放感のようなものがあふれていた。

まるで夏季合宿でもしているような雰囲気があって、これまで話したこともない学生どうしが泊まり込みのなかで、胸襟を開き、たがいに自分のことを語るようになっていた。一生忘れることのない全共闘クラスができたようなものである。

そのなかでは、日本革命を唱える者から、ひたすら授業料の返済を主張する者まで、意見のへだたりは大きかった。だからといっていさかいにはならなかった。かえって全体の活力が生まれていたという。

もちろん右翼の襲撃には備えなくてはならなかった。それに、バリケードの目的は、籠城することではなく、多くの日大生から支持を集め、大衆団交をかちとり、大学当局に学生側の要求を認めさせることにほかならなかった。

そのため、連日、各学科各学年ごとに話し合いがもたれ、闘争委員会の会議が開かれ、行動予定が決められ、それへの参加が呼びかけられていた。

街頭支援活動もおこなわれた。著者も西銀座のカンパ活動に出かけている。「夕刻の、まだ明るい、サラリーマンたちが帰宅を始める頃を狙ってのカンパ活動は、取り組んだ私たちの予測を遙かに超えて、驚くほどの大盛況ぶりだった」という。

日大全共闘は五項目の要求を出していた。

1、全理事は総退陣せよ

2、経理を全面公開せよ

3、検閲制度を撤廃せよ

4、集会の自由を認めよ

5、不当処分を白紙撤回せよ

大学の自治といいながら、日大では学内民主主義がまるで認められていなかったのだ。

大学当局が全共闘の要求に応えないまま、バリケード内の籠城は7月の夏休みを迎えた。

全共闘のなかには社学同ML派や中核派のメンバーがいて、夏休みでも党派の機関紙を読んだり、読書をしたりしていた。これにたいし、著者のようなノンセクト組は、何よりも仲間たちとの交流をだいじにし、社会との接点をみつけようとしていた。このままバリケードストを維持することができれば、かならず展望は開けるはずだと思っていた。

御茶の水の材木屋が火事になった。全共闘の一団が、ヘルメットとゲバ棒姿で駆けつけ、消火に協力した。後日、材木屋のオヤジがバリケードにお礼の品をもってやってきた。てっきり角材だと思っていたら、菓子折だったというのは冗談だろう。

全共闘が警視総監賞をもらったという話もある。深夜、バリケード封鎖していた農獣医学部の向かいにあるガソリンスタンドに侵入した4人組の泥棒を、校舎を警備していた学生たちが見つけ、うち2人を取り押さえ、駆けつけた世田谷署員に引き渡した。このとき活躍した全共闘の学生3人はほんとうに賞をもらったらしい。この警視総監賞は、はたして逮捕されたときに、多少なりとも役立ったのだろうか。

7月9日、東京国税局は日大の使途不明金の大半が、会頭の古田重二良会頭をはじめ大学幹部や職員に闇給与として支払われていたことを公にした。

その報道を受けて、大学は日大全共闘にたいし、学生集会を前提とした予備折衝をおこないたいと申し入れた。

18日と20日の予備折衝の結果、大学当局は8月4日に法学部1号館大講堂で日大全学生との大衆団交に応じると文書で約束した。

ところが、そのいっぽうで、当局は警察に要請し、全共闘の排除を画策していたのだ。誓約書がつくられた当日、法学部から経済学部校舎に戻ろうとした学生21人が機動隊によって検挙される。これに抗議するため神田警察署に出向いた300人あまりの学生にも機動隊が襲いかかり、全共闘の86人のメンバーが逮捕された。そのなかには著者も含まれていた。

何で日大生を逮捕する、早く古田を逮捕しろ、と抗議しても、警察は「分かったから、さっさと住所と名前を書いて、早く帰れ」というばかり。仕方なく住所と名前を書くと、そのあと両手の指の指紋をとられて、すぐに釈放された。

著者はその後、何度も逮捕される。しかし、最初に住所と名前を書いたことが、完全黙秘を台無しにしてしまう。取調室に行くと、母親がいて、「あら、としちゃん、大丈夫」といった調子になってしまったのだ。

その母親も自分の息子は何も悪いことをしていないと思っていた。その後、デモがある日には、母親が赤旗を縫ってくれるようになる。

7月24日、大学当局は手のひらを返し、大衆団交を無期延期するという申し入れ書を全共闘に送りつけてきた。身の保証がないかぎり大衆団交を延期するというのだ。全共闘はそれに応える回答書を送ったが、8月1日に大学当局は最終的に大衆団交を無期延期するとの文書を寄越した。

こうして暑い夏のバリケード籠城がつづく。砦での共同生活によって、仲間たちの連帯感はむしろ強まっていった。

日大全共闘は、大学当局による一方的な大衆団交無期延期通告に抗議する集会を開き、あらためて大学側に8月25日に大衆団交を開くよう申し入れた。これにたいし、当局は8月24日にいくつかの改革案を提示したうえで、夏休み明けの授業再開を画策していた。

大衆団交を拒否する大学当局に抗議するため、8月25日に全共闘は神田三崎町の法学部第1号館で総決起集会を開く。その間隙を縫って、右翼暴力団が手薄になった商学部のバリケードを襲った。

8月31日、大学当局は東京地裁に法学部、経済学部など6カ所の「不法占拠」を強制排除する仮処分申請をおこなう。そして、9月2日に、この仮処分申請が受理されると、翌日の新聞に9月11日に授業を開始するとの広告を打った。

大学の権力の壁は厚かった。だが、全共闘は徹底抗戦する。このまま引き下がるわけにはいかなかった。

三橋俊明『路上の全共闘1968』を読む [われらの時代]

日大闘争が燃え盛っているころ、ぼくは東京で毎日うつうつというより、ぼうっとした下宿生活を送っていた。

早稲田の雄弁会にはいったものの、しばらくして行かなくなり、秋口になって、また部室に出入りするようになった。マルクスやレーニンを読みはじめたのは、このころである。

すでに1年留年して、ドロップアウトし、ずるずると大学生活をつづけていた。これから何をしていいかわからないまま、のんべんだらりとした、それなりに楽しい毎日をすごして、そのうち実家の衣料品店を継ぐのだろうなと思っていた。

日大で何か大きな闘争がおきていることはわかっていた。だが、とくに強い関心をもっていたわけではない。日大に20億円もの使途不明金があるのが発覚し、学生たちが当局に事の真相を明らかにするよう迫っていることは理解していた。学生側の主張はとうぜんだ、と思っていた。

だが、それ以上は進まなかった。傍観者にとどまってしまった。ぼくはまったく活動的ではない。リーダーシップとは無縁で、いつもまわりをうろうろしているだけの情けない人間だ。それでも、日大闘争には、どこか共感できるところがあった。

日大闘争とは何だったのか。

その全体像をえがいた著書に、眞武善行(またけ・よしゆき)の『日大全共闘1968叛乱のクロニクル』がある。木で鼻でくくったように全共闘運動を論じた小熊英二の『1968』よりはずっといいと思う。

ここでは、眞武の著書を参考にしながら、当時の雰囲気をみごとに伝えている三橋俊明の『路上の全共闘1968』を紹介してみることにしよう。

日大、すなわち日本大学は巨大である。学生数は1968年時点で8万5000人いたといわれる。10年前にくらべ、その数は倍以上に膨らんでいた。全部で11学部あり、その校舎は東京都内各所だけではなく、千葉県、福島県、静岡県にまで広がっていた。

水道橋駅近くの神田三崎町に本部と法学部、経済学部、御茶ノ水駅近くの神田駿河台に理工学部、歯学部、医学部の日大病院、京王線高井戸駅に文理学部、小田急祖師ヶ谷大蔵駅に商学部、世田谷区下馬に農獣医学部、板橋区大谷口に医学部と板橋日大病院、付属看護学校、西武線江古田駅に芸術学部、千葉県津田沼に生産工学部と理工系教養部の習志野校舎、福島県郡山に工学部、静岡県三島に文理学部三島校舎。こうして並べるだけでも、その巨大さが伝わってくる。

日大闘争では、こうした各地に広がるほとんどの学部で、学生たちが一斉に立ちあがったのである。それは目をみはるばかりの光景だった。

発端となったのは、前にも述べたように、4月に国税局の調査で5年間で20億円にものぼる使途不明金が発覚したことだった(不明金の額はさらに膨らみ、のちに34億円にもなることがわかった)。

学生たちが大学当局に事情を説明するよう求めたのはとうぜんのことである。

眞武によると、5月18日、経済学部と短大経済学部の学生会(秋田明大委員長)が、使途不明金問題について学生委員会を開催したいと学部当局に申請した。しかし、学部当局がこれを認めなかったため、経短委員会は21日に、これに抗議する討論集会を開いた。

その集会に集まった20名ほどの学生に、右翼・体育会の学生50人が暴行を加えはじめる。それでも、これに耐えて集会をつづけているうちに、その参加者は300名ほどにふくらんでいった。

集会は翌22日にも開かれた。法学部、文理学部などからも学生が参加し、その数は450人にふくらんだという。

そして、23日には日大ではじめてのデモがおこなわれる。三崎町の経済学部校舎からあふれた学生たちは、経済学部校舎からあふれた学生たちは、真相をあきらかにしない大学当局に抗議するため、水道橋駅近くまで約200メートルのデモを敢行した。

秋田明大はのちにこう語っている。

「もみ合っているうちに、押しだされたのか、だれかが外へ出ようといったのか、ともかくみんなで白山通りに出た。自然に隊列になった」

「栄光の200メートルデモ」である。

それ以降、経済学部、法学部、文理学部で、連日、集会が開かれるようになった。当局ははじめ右翼や体育会を使って、妨害しようとしたが、集会に参加する学生のほうが圧倒的に増えていく。

5月27日には経済学部前で全学総決起集会が開かれ、全学共闘会議(全共闘)が結成された。そのとき、議長に秋田明大(経済学部4年)、副議長に矢崎薫(法学部4年)、書記長に田村正敏(文理学部4年)などが選出された。

5月31日、文理学部で800人からなる団交要求全学総決起集会が開かれた。この日、書記長の田村は学生服姿で演説している。大学側は大衆団交要求を拒否した。6月4日、神田三崎町の経済学部前の路上で、全共闘は2回目の全学総決起集会を開き、西神田の本部校舎までデモ行進した。

6月11日には経済学部校舎で全共闘による3回目の総決起集会が開かれようとしていた。集会を妨害するため、地下ホールには体育会系の学生250人が集められていた。

当局が正面玄関のシャッターを閉めはじめると、学生たちは素手と旗竿でこれを阻止し、150人ほどが校舎になだれこんだ。そのとき木刀を振りかざした体育会系学生が襲ってくる。

全共闘の集会には5000人ほどの学生が参加していた。その学生に向かって、石やコーラ瓶が投げ込まれ、さらに校舎の上階から机や椅子、灰皿までが投げ落とされた。バルコニーでは右翼学生が日本刀を振り回して威嚇していた。

全共闘は態勢を立てなおすため、いったん本部に抗議デモをおこない、ここで秋田議長がストライキを宣言した。

経済学部での衝突はつづいていたが、ここに機動隊がやってくる。集会に参加した学生たちは機動隊が体育会系学生を排除してくれるものと思い、拍手と歓声で迎えたという。ところが規制されたのは全共闘のほうだった。学生たちは排除され、6人が逮捕された。

この日、法学部3号館は学生たちによってバリケード封鎖される。このとき法学部3年の三橋俊明は、バリケード作りに参加している。

かれは、こう書いている。

〈日大の場合、単にストライキを遂行する目的だけで、バリケードを構築し、完成させたわけではなかった。何よりも、いち早く強固なバリケードを作らなければならない理由があった。……

たぶん今日の深夜に、あるいは明け方辺りに、でなければ周到に準備して数日うちに、日本刀で斬りつけたという連中が、間違いなくバリケードを破壊しにやって来る。日大当局の命を受け、大学運営に楯突く学生たちを、暴力でつぶそうと大挙して押し寄せてくるにちがいない。そう考えられていた。〉

大学当局が団交要求に応えない場合は、ストにはいることが事前に決められていた。それが当局の暴力的対応を目の当たりにして、法学部3号館バリケード封鎖をもたらしたのである。

だが、バリケードは防御のためにだけ築かれたわけではなかった。

三橋はこう書いている。

〈バリケードは、世間との交流を切断したり、自らを封じ込めるために作られたわけではなかった。バリケードは、学校当局に対して要求を実現するために築かれたが、同時に全共闘は、バリケードによって世間に向かってメッセージを発信しようとしていた。〉

それは何が正義かというメッセージだった。

日大全共闘は権力とぶつかっていた。権力は正義を守るために存在したのではない。権力は秩序を守るために存在した。だが、その秩序が不正である場合、あるいは不正を隠蔽しようとする場合はどうすればよいのか。

引き下がるわけにはいかなかった。バリケードはからだを張って闘いつづけるための砦の入り口だった。

挫折の背景──『革新自治体』(岡田一郎)から(2) [われらの時代]

1971年の都知事選挙で2期目の美濃部は圧勝する。

だが、すでにさまざまな問題で難問にぶつかっていた。

ひとつは、いわゆる「東京ゴミ戦争」である。

高度経済成長にともない、東京都のゴミは急増していた。ゴミの焼却率は1971年になっても31%にすぎず、東京23区のゴミの7割は江東区の新夢の島(15号埋め立て地)でそのまま埋め立てられていた。

東京都は江東区に1975年まで新夢の島での埋め立て延長を申し入れる。これにたいし江東区は反発し、排出されたゴミは、それぞれ自分の区で処理するという原則を主張した。東京都は江東区の主張を受けいれ、「ゴミ戦争」を宣言したのである。

ゴミ清掃工場をめぐる歴史は1939年にさかのぼる。内務省は9つの清掃工場建設を告示していた。だが、それは実現されず、1966年になって、東京都は杉並の高井戸地区に清掃工場を設置することを決定した。

だが、事前に相談を受けなかった住民は、この決定に反発し、清掃工場建設に反対する住民運動を開始した。

美濃部は清掃工場の強制収容を中止して、住民との対話による解決をめざした。だが、説得はうまくいかない。

江東区と杉並区の対立は激化する。江東区は杉並区の清掃車が新夢の島にゴミを持ち込むことを拒否する事態にまで発展した。

紛争は長引く。1973年11月に美濃部は対話路線を断念して、用地の強制収容手続きをはじめた。反対派住民はこれに反発し、収容手続き取り消し訴訟をおこした。

東京都と反対派住民とのあいだで和解が成立したのは1974年11月である。清掃工場の建設計画から工場運営にいたるまで、住民参加を実現するというのが和解の条件だった。実際に工場が完成するのは1982年。そのかん、杉並区以外でも清掃工場の建設が進まず、江東区は重い負担を強いられることになった。

そのころ東京都は財政問題に苦しむようになっていた。

いわゆる「財政戦争」がはじまった。

東京都の財政は1962年以降、赤字が続いていた。美濃部都政になってから、いざなぎ景気によって歳入は増えたが、同時に社会保障費などの増加によって歳出も増え、都の赤字体質は変わらなかった。

それに追い討ちをかけたのが、1971年のニクソン・ショックによる経済混乱である。

美濃部は都の税収減に対応するため、大企業にたいする法人事業税と法人都民税を引き上げる計画を立て、これに成功した。

だが、自治省は反撃に転じる。東京都の放漫財政やばらまき福祉、さらには職員の給与が高いことを指摘するキャンペーンを展開し、財界もこれに同調した。東京都による減収補填債の発行も認めなかった。

こうして東京都の財政危機は深刻度を増すことになった。

加えて、同和政策をめぐる社会党と共産党の対立が激しくなっていた。共産党は都の同和政策が解放同盟寄りだと批判し、それを改めない限り、次の都知事選で美濃部を支持しないと強気の姿勢を示した。

解放同盟をめぐる社会党と共産党との調停が失敗したため、美濃部は一時3選出馬を見合わせるほどだった。

しかし、1975年3月、自民党タカ派の石原慎太郎が都知事選への立候補を表明すると、市民グループが、憲法改正を平気で主張する石原に懸念を抱き、美濃部に出馬を要請した。美濃部は翻意して、公明党委員長の竹入義勝に3選出馬を表明した。

選挙結果は美濃部の約269万票にたいし、石原は約234万票で、美濃部が勝利を収めた。美濃部の人気はまだ根強かったのである。

だが、3選を果たしたものの、美濃部の前途は多難だった。社共の亀裂は残ったままで、財政問題に解決の兆しは見えなかった。そのうえ、共産党は議会で美濃部批判に転じた。

75年の全国首長選挙で、革新陣営はほぼ全敗していた。公害対策や社会福祉は、もはや革新陣営の専売特許ではなくなっていた。

公明党が言論妨害事件で活動を自粛するなか、共産党は躍進した。だが、共産党と社会党の対立は激しくなっており、社会党は党内の協会派と反協会派の路線対立もあって、低迷していた。

1977年3月、江田三郎は社会党を離党し、菅直人とともに社会市民連合を結成する。社会党、共産党と一線を画し、公明党、民主党とともに中道勢力の結集をめざそうとしていた。

70年代後半、革新自治体の時代は終わる。

1977年、飛鳥田一雄は横浜市長を辞任し、参院選敗北の責任をとって辞任した成田知巳の後任として社会党委員長に就任する。飛鳥田辞任後の横浜市長には、公明、民社、新自由クラブの推薦する自治省出身の細郷道一が当選した。自民党もこれに相乗りしていた。

1978年の京都府知事選挙では、7期務めた蜷川虎三が引退し、自民党が京都府政を奪還した。共産党と社公民はそれぞれ独自候補を立てたが、自民党に突き放されるかたちになった。

そのころ、美濃部都政は財政難に苦しみ、死に体になっていた。東京都は赤字債を発行し、ようやく一息つく。福祉見直しの声もあがったが、美濃部は耳を傾けなかった。

美濃部は固定資産税の引き上げも検討しようとした。しかし、自治省だけではなく、都庁内部からも反対があって、断念せざるを得なかった。都議会でも、自民党の力がさらに大きくなり、新自由クラブも多くの議席を獲得した。社会党は低迷していた。

1979年、3期目末期の美濃部は、昇給や手当を求める労働組合と財政再建を要求する自治省とのあいだで板挟みになった。起債もうまくいかず、立ち枯れするように、本人の弁によると「惨憺たる状況のうちに幕を引く」ことになった。

これ以降も革新自治体は次々と保守・中道系に奪還されていくことになる。

著者は「革新自治体の時代」が終焉した理由について、こう述べている。

〈今日では財政破綻を挙げる者が多いように思われるが……(中略)、むしろ、当時から言われていたことであるが、社共両党の足並みが揃わず、有権者に不信感が高まったことが問題としては大きいだろう。とくにオイルショック後の不況で革新首長らが苦悩していた際、両党は彼らそっちのけで対立を繰り返した。その様子は人々を幻滅させていったのである。〉

ぼくは政党の内部事情に詳しくない。だから傍観者的なイメージでいうほかないのだが、基本的に社会党が組織労働者の要求を政府や自治体に伝えて、その実現をめざそうとする労働組合政党だったとすれば、共産党は指導部の方針を党員に伝えて、党員を動かして政治に関与しようとする前衛政党だった。両方の政党は、ともにマルクス主義に依拠していながら、政治運動の方向性はまるでちがっていたともいえる。両者がぶつかる原因は、政党の性格そのものにあったのかもしれない。

さらに興味深いのは、著者が日本では市民参加型の直接民主主義が生まれず、あくまでも「名君民主主義」にとどまっていると述べているところである。

「名君民主主義」とは水戸黄門型の政治である。松下圭一は、住民集会で住民の要望を聞く首長を水戸黄門、首長が引きつれる官僚を助さん、格さんととらえ、庶民は水戸黄門があらわれるまで悪代官の暴政にたえているという構図をえがいている。

日本の民主主義にはいまだに水戸黄門待望感覚が根強い。それが青島幸男や横山ノック、石原慎太郎や橋本徹、そして次のだれかを首長に押し上げる原動力になっているとするなら、それはじつに悲しいことだと、おそらく著者は考えている。

美濃部都政とは何だったのか──『革新自治体』(岡田一郎)から(1) [われらの時代]

かつて革新自治体というものが存在した。

いま、そんなものはない。いや、いまもあるのかもしれないけれど、その姿はずいぶんちがっている。革新という言い方が古びてしまった。

革新自治体とは、そもそも何だったのだろう。

戦後の冷戦時代においては、大雑把にいって、アメリカ対ソ連という構図があり、資本主義と社会主義が思想的な対立軸となっていた。

資本主義が保守ならば、社会主義は革新というわけである。よく考えてみれば、これはおかしな規定である。むしろ、実際は逆とみても、けっして不思議ではないからだ。

資本主義が保守で社会主義が革新というとらえ方には、資本主義はやがて社会主義に移行するという歴史観がひそんでいた。しかし、実際の歴史は、むしろ社会主義が分裂し、解体し、資本主義に移行するという経過をたどる。だが、それで歴史が終わりになったとはとてもいえない。資本主義の権化ともいえる新自由主義にたいする批判は、現在ますます強まっており、アメリカ一極主義も頓挫したようにみえる。

それはともかく、1960年代末から1970年代にかけ、日本で革新自治体というものが存在したのは事実である。それはいったい何だったのか。

ぼくがいなかから東京にやってきた1967年4月に、東京都では美濃部亮吉が新都知事に選出された。革新都政の誕生である。

そして、美濃部都政こそが革新自治体の象徴だったといえるだろう。

そのころぼくは、見知らぬ東京にとまどうばかりで、東京都の行政に関心を向けるはずもなかったのだが、それでも美濃部亮吉には、それなりに親しみを覚えていた。

テレビか何かで、記者が美濃部に「都会で急にトイレに行きたくなったらどうします」と、つまらぬ質問をして、たしか美濃部が「デパートに飛び込みますよ」と答えるのを聞いたおぼえがある。ぼくもトイレは悩みの種なので、どことなく共感を覚えたのだ。

そのうえ、かれはぼくのいなか、兵庫県高砂市高砂町出身の法学博士、美濃部達吉の息子だった。そのため、どこか応援したい気持ちがあった。佐藤栄作の木で鼻をくくったような、いかにも権力者風の物言いと対照的に、美濃部のへなへなとした口調には、気が抜けて思わず笑ってしまいそうなところがあり、実際にはそうでもなかったのかもしれないが、それが庶民的な印象を与えていた。

「60年代後半から70年代にかけて各地で革新自治体を生み出す原動力となったのは革新政党(とくに社会党)の自治体政策ではなく、社会資本整備や公害規制を求める民意であった」と、著者は述べている。

社会党や共産党のマルクス主義や政治綱領が支持されたわけではなかった。なによりも、高度成長と裏腹に、公害や煤煙、交通戦争、河川汚染などが深刻化していたことに、人びとは懸念をいだいていたのである。

1967年の東京都知事選は、「明るい革新都政をつくる会」の推す東京教育大学教授の美濃部亮吉と、自民党・民主党の推す立教大学総長の松下正寿、公明党の推す創価学会理事の阿部憲一の三つ巴で戦われた。

その結果、4月15日の投票で、美濃部が約220万票、松下が約206万票、阿部が約60万票を獲得し、美濃部が僅差で勝利を収めた。公明党が自民党候補の松下を応援していたら、美濃部の勝利はなかったかもしれない。

社会党の選挙戦は、例によって行き当たりばったりだった。美濃部陣営の英文学者、中野好夫は「まるで担ぎ出しておいて、あとはポイといってよい形」の社会党のやり方に不信感をいだいていた。いっぽうの共産党もまた、中央指令型の党員運動家からなる政党であって、社共を基盤とする美濃部都政の土台はけっして強固とはいえなかった。

それよりも美濃部を支えたのはむしろ都民の期待である。それに応えて、美濃部はさまざまな施策を打ちだした。

ひとつは老人福祉の充実である。まず、東京都養育院付属病院と老人総合研究所が設立された。1969年からは、70歳以上の高齢者の医療費を無料としている。

心身障がい者にたいするケアも充実させた。心身障害者福祉センターや心身障害者福祉作業所が設置された。視覚障害者のための誘導ブロックがつくられ、車椅子のために歩道・車道の段差解消がこころみられた。

美濃部は厚生省の反対を押し切って、無認可育所の助成にも踏み切っている。子供の病気治療の無料化範囲も徐々に拡大していった。

力を入れたのは公害対策である。美濃部は1968年に公害研究所を設置、さらに翌年、公害防止条例を制定した。

こうした対策を可能にしたのは、潤沢な都税収入だった、と著者は指摘する。

意外なことに、美濃部と保守政治家との関係は悪くなかった。朝鮮大学校の認可をめぐって佐藤栄作と対立することはあったが、佐藤や福田赳夫との関係はスムーズだった。しかし、田中角栄とは一度も会見せず、三木武夫には親しみを感じていなかったというのは、おもしろい。

いちばん苦労したのは議会対策だった。美濃部自身、議会、宴会、面会の三会が大の苦手だったと語っている。

そして、著者によれば、「美濃部をもっとも苦しめたのは与党の一員でありながら、都議会をまとめる能力もなく、ただ足を引っ張るばかりの社会党であった」という。

社会党にはまともな都市政策がなかった。たとえば水道料金の値上げをめぐっても、なんら指導性を発揮せず、非協力的で、あらぬほうを向いていた。

美濃部は最後まで、自分を支えるはずの革新政党に不信をいだいていた。社会党はいうまでもない。共産党にたいしても、のちにみずからの著書『都知事一二年』で、こう述べている。

「秘密主義で一枚岩的な党の体質は、息がつまる感じで好きになれない。ことに、何事によらず代々木の本部の考え方が都段階にまで浸透している点で、あまりに硬直的に過ぎると思った」

議会運営は困難をきわめた。1969年の都議会選挙の結果、都議会の議席数(定数126)は、社会党がほぼ半減の24、共産党が倍増の18、自民党が議席増の54、公明党が25、民主党が4となった。社会党は敗退し、自民党が第1党に返り咲いた。それでも自民党は単独過半数には届かなかった。キャスティングボートを握ったのは公明党である。

1971年の都知事選で、美濃部は自民党公認の前警視総監、秦野章を破って再選される。美濃部が約362万票を獲得したのにたいし、秦野は約194万票と、美濃部の圧勝だった。

秦野は東京の再開発と公害対策に4兆円を投じるというビジョンを打ちだしていた。これにたいし、美濃部は「広場と青空の東京構想」を発表する。市民参加による都市改造とシビル・ミニマムの考え方を強調した。

この構想をまとめたのは政治学者の松下圭一である。シビル・ミニマムとは都市住民の満たすべき最低限の生活基準を意味する。その構想には、社会保障、社会資本、社会保険の基準がそれぞれ具体的数値で示されていた。

美濃部への期待は大きく、とりわけ主婦層に人気があった。

だが、それも次第にかげりを見せはじめる。

美濃部都政にかぎらず、人気のあった革新自治体はなぜ挫折していったのだろう。本書に沿って、その経過を追ってみよう。

第2波の襲来──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(4) [本]

1919年暮れから20年春にかけ、スペイン・インフルエンザの第2波(「後流行」)が襲来した。

日本でもっとも早く流行がはじまったのは、9月中旬の熊本県で、10月下旬から12月にかけ九州全県に広がり、沖縄県でも12月上旬に感染がみられるようになった。そのころ、すでに感染は全国におよんでいる。

前年の第1波にくらべると、感染者数は比較的少なかった。だが、予防の手がなく、悪性がいっそう猛烈で、死亡率が高いのが特徴だった。

このときも軍隊が大きな発生源となった。佐世保の海兵団、対馬の海軍部隊、小倉や久留米の部隊、呉軍港、広島の第5師団、豊橋の第60連隊、新潟の連隊、東京の近衛師団、弘前の第8師団、その他列挙しきれないほど、各地の軍営から数多くの感染者と死者がでている。

第2波襲来を受けた日本全国の詳しい状況については、本書を読んでいただくしかない。ここでは、東京近辺と京阪神地方にしぼって、当時の状況を紹介しておく。

京阪神地方でインフルエンザ患者がみられるようになったのは1919年12月半ばごろからである。流行がはじまると、神戸市内ではすぐに死者がではじめ、12月16日から27日までの12日間で死者数は294名に達している。姫路の師団でもインフルエンザは猛威をふるい、1920年1月5日までに36名の死者がでている。

12月はまだ序の口だった。死者が増大したのはむしろ年明けからである。大阪市内の死者は1日で一挙に370名あまりに膨れあがり、そのうちの半数がインフルエンザによる死者だった。

神戸市の鐘紡では女工5000名のうち1321名が発病し、35名が死亡した。神戸市内の死者は1月半ばに1日あたり200名を突破したが、学校の休校措置がとられたのは1月24日になってからである。マスクは全住民に行き渡らず、全警察官に配るのが精一杯だった。流行がようやく下火となるのは1月末をすぎてからである。

京都でも1月中旬から、京都日出新聞が流行性感冒による死亡者続出の記事を流しはじめていた。死亡者の年齢は20歳以下が多かった。市内の小学校は1月17日から10日間、休校となった。1月下旬に流行は市内から郡部へと拡散、多くの町や村で患者と死者がでるようになった。たとえば伏見町では359名が罹患し、61名が死亡している。

しかし、京都でも市内、府下とも、インフルエンザは2月から下火となる。といっても、完全に終息したわけではなく、4月まで患者、死者は発生した。流行が下火になると、増産されたマスクは売れ残り、業者や薬局で「持ち腐り」になったという。

東京でも第2波(「後流行」)の襲来は、1919年末から1920年2月にかけてだった。

1919年12月11日の読売新聞は、流行性感冒が近衛連隊を襲ったという記事を掲載している。18日の段階で、近衛師団の罹病者は1137名、死者は29名となった。

このころ、東京市内では、山の手も下町もインフルエンザが猛威をふるい、山の手だけでも患者が約3000名を数えるほどになっていた。

死者が増えるのは年明けからである。三河島火葬場では遺体が処理しきれなくなるほどだった。1月中旬の東京朝日新聞は、市内の1日の死亡者が100名に激増し、1日以来の感冒患者総数が実に9万人にのぼっていると伝えている。地獄の3週間がはじまっていた。

東京での死者のピークは1月19日だった。1月末になると、新規感染者の数は急速に減少し、死者数も徐々に減っていく。だが、19日の死者337名という数字は、人びとを震撼させた。看護婦は流感の猛威に押しまくられて、疲れに疲れ、とてもたりなくなっているとの記事もみられる。

著者はいう。

〈この時期に東京に住んでいた者は、文字通り生きた心地はしなかったであろう。当局は当時としては派手な、カラー版のポスターを何種類も作成して各府県に配布したし、新聞紙上ではあれこれ予防・治療の記事が多く掲載されたが、どれ一つ実際の沈静化に役立つものはなかった。ただ「時間」だけが有効で、2月に入ると統計に見るように流行は下火に、死亡者は減少に向かった。〉

著者の集計によると、第2波(「後流行」)による全国の死者数は18万6673名にのぼった。第1波の26万6479名に比べると数は少ないが、第2波のときのほうが、感染者にたいする死者の割合(死亡率)はずっと高かった。

「人類とウイルス、とくにインフルエンザ・ウイルスとの戦いは両者が存在する限り永久にくり返される」と、著者は記している。

今回のコロナ・ウイルスの場合も、戦いは半年やそこらで終わると考えないほうがいいだろう。

軍隊とインフルエンザ──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(3) [本]

軍隊とインフルエンザの蔓延には深い関係がある。100年前にパンデミックが発生したのは、アメリカでインフルエンザにかかった米軍兵士がヨーロッパ戦線にウイルスを広げたことが大きな要因となった。密集、密接、密閉は軍隊につきものの環境であって、しかも移動がともなったから、軍隊はインフルエンザにとって格好の拡散器となった。

日本でよく知られるのは二等巡洋艦「矢矧(やはぎ)」のケースである。

著者によると「矢矧」は1917年2月に呉を出港し、2年近く行動したあと、1919年1月末に呉に帰投している。第1次世界大戦にともなう艦船行動だったが、そのかん一度も戦闘には加わっていない。ドイツ太平洋艦隊がすでにこの海域から追われていたからである。

「矢矧」はオーストラリア、ニュージーランド海域をいわば親善大使のように周航し、基地としていたシンガポールに戻り、内地から派遣される「千歳」と交代することになっていた。

シンガポールに戻ったのは、1918年11月9日のことである。「千歳」の到着が遅れたため11月30日までシンガポールに停泊した。その間、11月11日に第1次世界大戦は終結した。

「矢矧」の艦長は11月21日と22日に、乗組員の半舷上陸を許した。ところが24日になって、熱性患者が4名発生する。28日には、10名が同じ症状を示していることがわかった。通常の風邪と思われていたが、じつはこれがインフルエンザだった。

「千歳」の到着を受けて、「矢矧」は予定どおり、11月30日午後4時にシンガポールを出港し、マニラに向かった。艦には469名が乗り込んでいた。12月1日には69名に熱症状がでる。さらに2日には新たに50名が発熱し、もはや隔離は不可能となった。3日には看護手も軍医長も寝込んでしまう。そんななか、「矢矧」は速度を落として、のろのろとマニラに向けて南シナ海を進んでいった。

幸いだったのは、「矢矧」にシンガポールから日本に帰る便乗者がいたことだ、と著者は書いている。かれらはなぜかインフルエンザの免疫をもっており、そのなかにひとりの軍医がいたことが救いになった。こうして、ようやく「矢矧」は12月5日にマニラに到着する。この時点で、469名(うち便乗者11名)のうち約65%にあたる306名が感染していた。

到着後、重傷者はセントポール病院に入院した。だが、ほっとしたのもつかの間、7日には病院で1名が死亡する。死亡者はその後もつづいた。12月12日の時点で、死亡は累計で35名を数えた。けっきょく、12月20日までに、マニラ到着以前の1名を加え、計48名の死者をだすことになる。

「矢矧」は2019年1月20日にようやくマニラを出港し、30日に母港の呉に戻ってきた。2月1日には呉鎮守府練兵場で合同葬儀がおこなわれた。

インフルエンザに見舞われたのは「矢矧」だけではなかった。砲艦「最上」は2018年10月上旬、寄港地ペナンで、180名の乗員のほとんどがインフルエンザにかかり、17名が死亡している。

ドイツのUボートによる攻撃からイギリスとフランスの輸送船を守るために地中海に派遣された日本の第二特務艦隊(旗艦と駆逐艦8隻)からも、インフルエンザによる死者がでている。

シベリア出兵もインフルエンザとは無縁ではなかった。ロシアのボリシェヴィキ政権を打倒するため、1918年8月、日本はシベリアに兵を送った。出兵当初はまさにインフルエンザの流行期と重なったため、多数の兵士が感染し、命を落としている。

次に内地に目を転じると、陸軍病院における「流行性感冒」の患者総数と死者数は1918年が8万471人(85人)、1919年が2万1733人(646人)、1920年が3万7698人(1123人)と記録されている(()内が死者数)。しかし、実際の死者数は、呼吸器系疾患やその他による死者数を含めるともっと多かっただろう、と著者はいう。

海軍の病院でも、状況は陸軍の場合とさほど変わらない。患者は1918年に増加し、1920年には減少している。インフルエンザの患者総数と死者数は1918年が1万6465人(111人)と急増し、1919年が5153人(218人)、1920年が3238人(53人)となっている。海軍でも、呼吸器疾患その他による死者数を含めると、インフルエンザによる死者数は実際にはもっと多かったと推測される。

当時の新聞は昭和期の戦争報道とはちがい、軍隊での病気の蔓延をことこまかに報道している。流行性感冒の原因が、兵舎の通風、換気、採光にあるという的確な疑問を投げかけた新聞もあった。

当時は徴兵制で、陸軍では12月1日が新兵の入営期日だった。それを機として、兵舎では新兵に多くの感染者と死者がでた。志願制の海軍とを併せると、日本では、陸海軍で毎年7〜8万人が新兵になっていた。

著者はいう。

「当時の軍隊は、日本だけではなく、どこでも感染症流行の温床となる危険を秘めた存在であった」

そして「日本では、海外派遣の海軍艦艇やシベリア出兵時の罹患死亡者もさることながら、入営した新兵が入営後まもなく罹患し、死亡する者が少なくなかった」。

当時は軍隊がインフルエンザの温床であったことを頭にいれておこう。そして、次回は最終回として、1919年暮れから翌年春にかけての第2波(後流行)の状況をみておくことにする。

パンデミックが1年で終わると信じるのは、ほとんど妄想に近い。