反軍演説と近衛新体制運動──美濃部達吉遠望(85) [美濃部達吉遠望]

1940年(昭和15年)1月14日、阿部信行内閣が総辞職する。

前年8月末の内閣発足直後に、ヨーロッパでは第2次世界大戦がはじまっていた。だが、阿部政権は「帝国はこれに介入せず、もっぱら支那事変の解決に邁進せんとす」との方針をとっている。昭和天皇や宮中側近の強い意向がはたらき、英米との協調路線を維持することが期待されていた。

とはいえ、アメリカとの関係改善は実現しない。アメリカは通告どおり、1911年以来の日米通商航海条約の廃棄に踏み切った。

国内の物資不足と物価騰貴、干魃による米不足、凍結されたままの賃金が、身動きできない政権の不人気に追い打ちをかける。

衆議院では内閣不信任案が通過する見通しが強くなった。陸軍大将予備役の阿部自身は解散に打って出るつもりでいたが、軍部は国民のあいだから反軍・反戦的な気分がわきだすのを恐れ、かれに総辞職を勧めた。

次の首相として陸軍は近衛文麿を推した。だが、近衛は受けず、大命は海軍大将の米内光政に下った。首相指名権をもつ内大臣の湯浅倉平をはじめとする宮中の意思がはたらいた。米内がドイツとの軍事同盟に反対していたため、陸軍の反発は強かった。

米内内閣のもとでも、対中国和平工作はなかなか進展しない。蒋介石の重慶政府は、抗日姿勢を崩さなかった。

民政党の斎藤隆夫は、2月2日の衆議院本会議で、いわゆる「反軍演説」をぶち、支那事変(日中戦争)への政府の対応をただした。

〈支那事変の処理は申すまでもなく非常に重大なる問題であります。今日我国の政治問題としてこれ以上重大なるところの問題はない。のみならず今日の内外政治はいずれも支那事変を中心として、この周囲に動いているのである。それ故に我々は申すに及ばず、全国民の聴かんとするところももとよりここにあるのであります。一体支那事変はどうなるものであるか、いつ済むのであるか、いつまで続くものであるか、政府は支那事変を処理すると声明しているが如何(いか)にこれを処理せんとするのであるか。国民は聴かんと欲して聴くことが出来ず、この議会を通じて聴くことが出来得ると期待しない者は恐らく一人もないであろうと思う。〉

斎藤は「東亜新秩序」の標語を空虚にかかげる近衛声明を批判しながら、「およそこの世の中において戦争ほど馬鹿らしきものはない」と述べる。だが、それでも国家間の力と力の競争が戦争を招いているのが、この世界の現実だ。そして、近衛声明の「蒋介石を相手にせず」で、はたして日中間の和平が実現できるのかと政府に問うた。

〈もし蒋介石を撃滅することが出来ないとするならば、これはもはや問題でない。よしこれを撃滅することが出来たとしても、その後はどうなる。新政府[まもなく南京で発足が予定されている汪兆銘国民政府]において支那を統一するところの力があるのでありますか。あると言わるるならばその理由を私は承っておきたい。もしその確信がないとせらるるならば、支那の将来はどうなるか。各所において政権が分立して、互いに軋轢(あつれき)して摩擦を起こす。新秩序の建設も何もあったものではないのであります。〉

政府は今度の事変で国民精神総動員令をかけながら、いったい何をしようとしているのか、事変をどう処理しようとしているのか、「ただいたずらに聖戦の美名に隠れ国民的犠牲を閑却し」、国際正義、道義外交、共存共栄など雲をつかむような文字を並べたてて国家百年の大計を誤ろうとしているのではないか、と厳しく政府を追及した。

斎藤隆夫は国民の聞きたいことを聞いたにすぎない。しかし、軍はこの演説に激怒し、議会を動かして、3月7日に斎藤を議員除名処分とした。

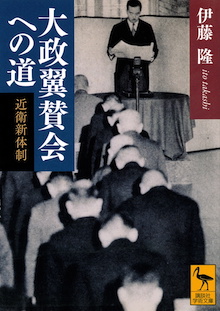

斎藤の除名を機に、民政党、政友会、社会大衆党など諸政党のあいだでは、政党を解党し、軍と政党を一体化した議会団体をつくろうとする動きが活発化する。それがいわゆる「近衛新体制」に合流し、まもなく大政翼賛会が結成されることになるだろう。

そのころ美濃部達吉は雑誌「日本評論」4月号に、めずらしく「議会雑感」なる一文を寄せている。時折、映画評論などを「中央公論」に書くこともあったが、一般雑誌に時事問題に関する論評を寄せるのは久しぶりのことだった。

斎藤隆夫の反軍演説には触れていない。いつものような冴えはなく、時局柄、口ごもった言い方に終始している。それでも、そこでは議会政治を擁護する姿勢が貫かれていた。

最近の議会の低調ぶりをみて、「中には議会制度は既に過去の遺物であり、議会政治の時代は永遠に終わったと公言する者すらも、必ずしも稀ではない」。しかし、議会制度を否定するのは、そもそも憲法を否定するものだ、と達吉は断言する。

〈もし議会の存立を否定し議会制度をもって過去の時代の遺物であるとなし、現代においてはもはやその存立を認むべきものでないと主張するならば、それは即ち憲法政治を否定し、憲法の変革を企つるものにほかならない。〉

とはいえ、現在、議会がほとんど無力化していることは認めざるをえない。

議会の役割は立法と予算の協賛にある。しかし、法律案にしても予算案にしても、それらはほとんど政府の手によってつくられ、衆議院でも貴族院でもほぼ無修正で通過するのが実情だ。さらに最近は「国家総動員法」のような法律もできて、事態に敏速に対応するため、広い範囲にわたって立法権を政府に委ねるような仕組みもできた。

議会が立法府と称されるのは名目だけで、実際は名あって実なきものになっている。それはなぜか。

〈それはなぜであるかと言えば、現代の如(ごと)き複雑な社会事情の下においては、予算案の編成についても、法律案の作成についても、精密な技術的の知識が必要であり、議会のようないわば素人政治家の集まりで、調査機関もなく、専門的な資料にも乏しい、多数人の合議機関がこれにあたることは、事実上不可能になったことが、その主たる原因をなすものと思われる。〉

それならば、議会は無用の長物なのか。断じてそうではない、と達吉はいう。議会には大きな役割がある。

〈現代における議会の主たる職能は、その法律上の権限にあるのではなくして、その政治的の作用にある。政治上から見た議会の職能としては、議会が内閣の施政に対して批判者たり問責者たるの地位にあり、内閣の存立が議会、ことに衆議院の信頼を基礎とすることにおいて現れる。〉

達吉は、議会の役割は政府を批判し、問責すると同時に、その多数党をして内閣を形成せしめることにあるという。実際の政党の動きをみれば、党勢拡張のために手段を選ばない活動ばかりで、目をおおいたくなることもある。それでも議会政治こそが政治の原則なのだ、とあらためて達吉は主張する。

五・一五事件、さらには二・二六事件以来、日本の政治は議会政治の原則を外れて、官僚的な武断政治が議会を形式化してしまっている。

その結果はどうであったか。「その以後における歴代の内閣が、はたしてよく優渥(ゆうあく)なる聖旨に応えうるだけの成績を挙ぐるを得たかと言えば、何人(なんぴと)もしかりと答うるに躊躇するであろう」

二・二六事件以後、4年間のうちに内閣は広田、林、近衛、平沼、阿部、米内とめまぐるしく移り替わり、安定を欠き、常に揺れ動いていた。

〈はたしてしからば、いかにして強力内閣を期待することが出来るであろうか。これに答うることは、極めて困難ではあるが、私見としては、結局は衆議院をして真に国民の輿望を代表しうるがごとき構成をなさしめ、しかして衆議院の信頼を基礎として、内閣組織の大命を下したまわるよりほかには、方法はないのでなかろうかと思われる。〉

強力内閣の誕生が期待されていた。だが、町田忠治の民政党にせよ、中島知久平と久原房之助に分裂した政友会にせよ、安部磯雄の社会大衆党にせよ、はたまた中野正剛の東方会にせよ、政権を担えそうな政党は存在しなかった。そこに新たな政治団体を中心に軍政官民を統合する組織をつくろうという、近衛文麿の新体制運動がはじまるのだ。

近衛文麿にふたたび期待が集まりつつある。しかし、その新体制は達吉の望む議会政治にはほど遠いものになりそうだった。

弾圧下の著作活動──美濃部達吉遠望(84) [美濃部達吉遠望]

天皇機関説事件のあった1935年(昭和10年)から太平洋戦争がはじまる1941年(昭和16年)にかけて、美濃部達吉は憲法学説や時事評論に関する著作こそ発表しなかったものの、専門分野である行政法の分野においては活発な著述活動を持続していた。

その主な仕事は、上下巻合わせて2415ページにおよぶ大著『日本行政法』となって結実する。その上巻は1936年に、下巻は1940年4月に有斐閣から発行された。上巻は行政法の総論で、下巻が扱うのは各論である。各論では、警察法からはじまって、経済統制、労働の保護と統制、文化の保護と統制、公企業論、公用負担法、財政法、軍政法などが論じられ、くしくも戦時統制の実態を記録する作業となった。

著作はそれだけにとどまらなかった。行政法を軸に、その周辺にも広がっていく。刑事罰の領域にまで踏みこんだ記述が、この時期の特徴である。

1936年には土地収用問題を扱った『公用収用法原理』(有斐閣)、選挙訴訟を扱った『選挙争訟及(および)当選争訟の研究』(弘文堂書房)、1937年には『選挙罰則の研究』(良書普及会)、1939年には『行政刑法概論』(岩波書店)、『公務員賄賂罪の研究』(岩波書店)、1941年には『日本鉱業法原理』(日本評論社)、1944年には『経済刑法の基礎理論』(有斐閣)が出版されている。

さらに驚くことに、達吉は、これらの著作に加えて、1935年から45年まで、ほとんど毎年(1942年と44年を除いて)のように、刑事判例を批判する『公法判例評釈』を有斐閣から出しつづけていた。

家永三郎はこの時期の達吉について、こう書いている。

〈事件[天皇機関説事件]以後いわば日陰者の身の上となったこの十年間の彼の業績は、純粋に学問的観点のみに限って見ても、きわめて充実した内容にみたされているのである。しかも、この時期の美濃部の学問活動は、単に理論的に新鮮な研究を豊富に送り出した、という純学問的な観点のみにとどまらず、それらの著作が、年ごとに強化して行くファシズム体制下の、狂信的な軍国主義の横溢する時勢の中で書かれたものでありながら、時局への便乗迎合の口吻(こうふん)が少しもふくまれていないのはもとよりのこと、前々からの美濃部法学の自由主義的原理が堅持され、むしろ時局に籍口(しゃこう)する国家権力の濫用をきびしく批判する態度によって貫かれている点において、絶大な思想史的意義を有するものであることを特に重視する必要があると思う。〉

家永三郎は社会主義的な立場から、しばしば美濃部達吉の思想的限界を指摘しているが、ここでは絶賛である。達吉はあくまでも自由主義者として、戦時中も、近代にふさわしい日本の国家や法、公務員(議員や裁判官を含め)のあり方を追求しつづけてきたといえるだろう。その目的は法治国家の積極的意義を唱えつつ、権力の濫用を防ぎ、民衆の権利を守ることにおかれていた。

のちに東大総長の南原繁も、戦後の美濃部達吉追悼会で、この時期の達吉について、こう語っている。

〈しかるに、当時[天皇機関説事件当時]貴族院議員であられた先生御一身に集中された非難攻撃と強迫に対して、先生がいかに処せられたか。終始一貫、所信を曲げず、よく孤影奮闘されたことは、世人の記憶に新たなところであります。ここに一個の人間としての先生の剛毅な精神と強靱な意志を語るものがあります。……先生はよく考え、よく書かれたと同時に、実に力強く生き、闘われた人であります。

さらにそれにつづく十年の日が先生にとってどれだけの忍苦と勇気を要した生活であったでありましょう。貴族院議員と一切の公職を辞せられて後も、世の冷笑と迫害に堪え、しばしば生命の危険をも冒して、先生は荻窪[正しくは吉祥寺]の寓居にあって、きわめて限られた学問の自由の限界内に、もっぱら著作に従事せられたのであります。しかもその胸中、世に行われる暴力の圧制と真理の蹂躙(じゅうりん)に対する忿怒(ふんぬ)、戦争と国家の前途を思うての憂国の至情、けだし、堪え難きものがあったと想(おも)うのであります。〉

ふたつの引用は戦時中の達吉の姿、とりわけ剛毅で強靱、不撓不屈の人柄をよくとらえている。南原のいう達吉を支える「憂国の至情」は、自称でない分、真実味がある。達吉はあくまでも天皇中心主義者でありつづけている。

家永三郎はとくに終戦にいたるまで毎年のように出版された『公法判例評釈』に注目している。これは裁判所(とくに大審院)の判例を批評したもので、とりわけ行政犯にたいする刑罰法規の拡張解釈に鋭い批判の目が向けられている。

行政犯と刑事犯とは異なる。行政犯が行政の定めた法令や規則に違反した者を指すのにたいして、刑事犯は殺人や放火、傷害、その他社会的な害悪をおよぼした者をいう。たとえば行政犯には、脱税や価格統制違反、闇取引、選挙違反などが含まれる。その行政犯が刑事犯のように扱われ、厳しく処罰されるケースが増えていた。

国家権力のとめどない拡張が進んでいた。国策の徹底と厳罰主義が唱えられるなか、裁判官には自由裁量権が認められ、司法はその独立性を失って、政治に迎合する傾向が強くなっていた。

ここで『公法判例評釈』で達吉がどのような判例を挙げて批判していたかを、家永三郎にしたがって例示しておくことにしよう。

1939年(昭和14年)2月28日の大審院判決は、省令はそれを掲載した官報が被告人の居住地に到着していない場合でも、発令された時点で効力を発揮するとして、被告人を有罪とした。この判決文にたいし、達吉は反論する。「法令の公布が人民に対して効力を生ずるためには、人民がこれを知りうる状態におかれることを要する」のであって、人民が公布を知らない時点でなされた省令違反に罰則を適用するのは「刑罰不遡及の原則」に反する。あくまでも人民の権利を擁護するのだ。

1940年(昭和15年)6月3日の大審院判決は、狩猟禁止が明示されている場所において、狸を捕獲した行為を狩猟法違反と判断した。だが、達吉は捕獲と狩猟はことなり、狩猟法違反とするのは「罰則の不当な拡大解釈」だと批判する。

また以前も、大審院は御猟場で鴨一匹を捕獲した者を狩猟法違反とし、猟銃を没収する措置にでたが、それは交通違反を犯したら自動車を没収するというのと同じで、この没収には正当な理由がない、と達吉は批判した。権力の濫用を指摘したのである。

選挙罰則についても、それがしばしば誤って適用されていると指摘している。1934年(昭和9年)の改正では、厳罰主義が一層徹底されることになったが、それにより、とうてい罪になると思われない行為までもが有罪として判定されることになった。そうした取り締まり強化が、戦前の日本では民主的な政治活動を制限することにつながっていたのだ。

非常時局は当局による徴発に拍車をかけていた。1938年(昭和13年)4月12日に大審院は、所用のためと称して外泊し、それにより所有する馬の徴発を免れようとしたとして、被告に徴発忌避罪の判決を下した。だが、達吉にいわせれば、それは法律の拡大解釈にほかならない。

また1939年(昭和14年)5月4日に、大審院は2年前に軍政に関する記事を掲載した雑誌「国際経済」にたいし、軍事に関する造言蜚語を禁じた陸軍刑法第99条違反だとする判決を下した。これもまた、法律の拡大解釈である。

1939年(昭和14年)12月22日に大審院は、支那事変(日中戦争)に出征中の夫の留守宅に、その妻と情交することを目的に前後3度にわたり忍びこんだ男を、戸主に無断で住居に侵入したとして、住居侵入罪で懲役に処した。

当時、応召軍人の妻をめぐる姦淫事件が全国にわたり数多く報告されていた。当局は、出征軍人の妻との情交を目的として、その家に立ち入った行為を、戦時刑事特別法による住居侵入罪とすることにした。だが、この事例にたいしても、達吉は住居侵入罪の拡大解釈だと批判する。

家永三郎はこう書いている。

〈おそらく政府としては、出征軍人の妻の姦通を厳罰して銃後風紀の粛正を行なおうと欲しながらも、姦通罪が親告罪であるために出征中の本夫よりの告訴を得ることが困難なため、窮余の策として姦夫だけを住居侵入罪で検挙・起訴する統一方針を立てていたのであろう。そして、裁判所は「国策」に合した法解釈をしようという裁判官意識に基づいて、その擬律を支持する態度をとったわけである。しかし、美濃部からすれば、そのような法解釈はきわめて附会の解釈とされることを免れず、痛烈な批判が加えられることとなったのである。〉

経済統制に関する法律も拡大解釈されることが多かった。

そのころは綿糸や生糸も統制の対象になっていて、自由な売買は許されず、警察はそれに違反した者を次々と摘発していた。大審院は、統制規則が出される以前に売買契約が結ばれ、それによって販売されたものも違法とした。

また、使用期間の定められた割当票にしたがって契約を結んだものの、商品の受け取りが期間外になった場合も、取り締まりの対象となった。

達吉はそのいずれの場合も、国策を笠に着た法の拡大解釈だとして、できるかぎり国民の人権を守る立場をとりつづけた。

達吉の「評釈」には治安維持法や国家総動員法などの悪法をそれ自体として批判した箇所はない。それが限界だと指摘する向きもある。だが、たとえ悪法であっても、議会で成立した以上、それは法にちがいなかった。

それをただすのは議会の仕事である。ファシズムの時代においては、法学者には、その法が司法のもとで拡大解釈されていないかを監視し批評するくらいしか許されていなかったのである。だが、その仕事は、軍事統制のもとで社会に何がおこっているかをはからずも記録する貴重な作業となった。

そんな達吉の日々の研鑽を、家永三郎は「行政法学者としての著作活動の自由の遺されていたのを活用し、法学者としての領域を厳守しながらも、最も原理的な点においてファッシズムに対するきびしい対決を持続し、敗戦の日までその態度をかえなかった」と評価している。

日中戦争が泥沼化──美濃部達吉遠望(83) [美濃部達吉遠望]

日中戦争が泥沼化していた。

中国は西安事変による第2次国共合作をへて、抗日姿勢を固めていた。近衛政権は日本の威信をかけて、国民党政権をつぶそうとした。上海から上陸した日本軍は猛烈な勢いで国民党政府の首都、南京を攻略する。だが、国民党は政府を南京から武漢へと移す。それを日本軍が追撃する。戦線が伸びる。日本は中国の点と線としか支配できない。中国共産党軍が隙をついて、時折、それを寸断する。

日中戦争の勃発以来、日本国内では経済統制が強まっていた。軍需産業を優先するため、民需は抑えられ、輸出入も規制され、軍需にかかわる主要工場は陸海軍の管理下に置かれるようになった。企画院が創設され、戦争経済のための物資動員計画がつくられる。賃金統制と価格統制もはじまった。軍人はもちろん官僚、さらに一部学者や社会大衆党も統制経済を支持するようになった。

1938年(昭和13年)3月に国家総動員法が成立する。これにより、政府は経済、労働関係、言論活動の統制をおこなう権限を無条件に与えられることになった。ナチスの全権委任法に等しい。政友会も民政党もこれに反対するが、陸軍のにらみが効いて、抵抗もむなしく、論戦は強引に葬り去られる。

社会大衆党の西尾末広は、むしろ積極的に法案を支持し、その賛成演説で、近衛首相は「ヒトラーのごとく、ムッソリーニのごとく、あるいはスターリンのごとく、大胆に日本の進むべき道を進むべきであろう」とぶった。これは皮肉でも何でもない。西尾はヒトラーとムッソリーニとスターリンこそ、当世の三大政治家だと考えていた。

しかし、政友会と民政党の両党から「スターリンのごとく」とは何だと反発がでて、西尾は衆議院議員から除名される。そんな空騒ぎをともないながら、法案はほとんど修正もなく可決されていった。

近衛首相は「蒋介石を相手にせず」という強気の姿勢を示し、あくまでも国民党政権打倒をめざすいっぽうで、ひそかに戦争終結の糸口を探っていた。だが、陸相の杉山元と意見が合わない。そこで、5月に内閣を改造し、陸相に板垣征四郎、外相に宇垣一成、蔵相に池田成彬、文相に荒木貞夫、厚相に木戸幸一らの大物を据える人事をおこなった。

中国軍を包囲するため、4月から6月にかけ、中支那派遣軍と北支那派遣軍の合同による徐州作戦が展開された。だが、中国軍は包囲を抜けだし、作戦は失敗する。和平工作もうまくいかない。10月にはようやく武漢を占領した。だが国民党政府はすでに重慶に移動していた。日本軍に重慶まで攻め込む力は残っていなかった。

そこで、陸軍は重慶政府を分裂させる工作を試みる。国民党の重鎮、汪兆銘を重慶から脱出させ、かれのもとに新政府をつくらせようという計画を立てた。汪兆銘は重慶を脱出し、12月に仏領インドシナのハノイに到着した。

この謀略が成功する前に、近衛は「東亜新秩序」構想を発表していた。日本の戦争目的は、東アジアに永久永遠の安定をもたらす新秩序の建設にあるのだという。この構想はイギリスやアメリカの猛反発を招く。

だが、近衛には根気がない。1939年(昭和14年)1月には、嫌気がさして内閣を投げだし、国粋主義者で枢密院議長の平沼騏一郎に首相の座を譲り、みずからは枢密院議長の座に逃げこんだ。平沼を毛嫌いしてきた西園寺公望や牧野伸顕も、もはやこの流れを止めることはできない。

平沼内閣をもっとも苦慮させたのが日独軍事同盟問題である。1937年の日独防共協定以来、陸軍はドイツとの軍事同盟に乗り気だった。仮想敵国はソ連である。だが、英米も敵国に含まれるとなれば、慎重な検討が必要になった。首相、外相、陸相、海相、蔵相による五相会議が70回以上開かれたものの、結論はでなかった。とくに海相の米内光政が、次官の山本五十六、軍務局長の井上成美とともに強く反対した。

だが、そうこうしているうちに、ドイツは5月にイタリアと同盟条約を結び、さらに8月23日にソ連と不可侵条約を締結してしまう。ドイツは前年にオーストリアを併合し、さらにチェコスロバキア全土をも併合していたが、いまやソ連と密約を結び、ポーランドの分割をもくろんでいたのだ。

ドイツがソ連と不可侵条約を結ぶなどとは考えもしなかった平沼内閣は「複雑怪奇」なヨーロッパ情勢について行けず、退陣を表明し、陸軍大将の阿部信行が首相に就任した。英米との関係を改善し、中国との戦争を処理することが期待されていた。

ところが9月1日、ドイツがポーランドに侵攻、同じくソ連が東からパーランドに侵出した。ポーランドと同盟条約を結んでいたイギリスとフランスは9月3日にドイツに宣戦布告し、第2次世界大戦がはじまった。

日中戦争は膠着状態にある。日本軍は海南島を占拠し、親日派要人の暗殺犯引き渡しを求めて天津租界を封鎖した。これにたいし、アメリカは日米通商航海条約の廃棄を通告し、翌年から通告どおりの廃棄を実施した。ワシントン海軍条約もすでに廃棄されている。

5月中旬から8月下旬にかけ、満州西北部ではノモンハン事件が発生していた。満州国とモンゴルとの国境をめぐって、主として関東軍とソ連軍が激戦をくり広げ、日本軍は大打撃を受ける。それ以降、日本軍はソ連軍との直接対決を避けるようになった。

日本はどこへ向かうのか。行方は混沌としていた。

そのころ美濃部達吉は自宅の書斎にこもって、『日本行政法』の下巻をまとめる仕事をつづけていた。8月になって、1年半ぶりに息子の亮吉が保釈で釈放された。だが、先に裁判が待っている。達吉もこの裁判の勝利に向けて、全力を尽くすつもりでいる。亮吉はつれあいの関係を頼って、信越化学工業の嘱託となり、少なくとも生活の心配からは免れた。

最近どんな仕事をしているのかと聞かれて、達吉は12月4日の「帝国大学新聞」に、こんなふうに書いている。

〈どんな仕事をしているかと聞かれて、わざわざ本紙で吹聴するのも、おこがましいが、最近の仕事にしているのは、『日本行政法』の下巻を完成することで、毎日ただそれのみに熱中している。これまでに書いたことのある単純な教科書ふうのものでなく、多少自信のもてるものを書き遺したいと思って、同書の上巻を公にしたのは、3年前の昭和11年12月であったが、その後いろいろの事故があって、続稿の執筆が途絶えがちになり、ようやく今年になって、この春以来もっぱらそれのみに従事することとなし、万事をさしおいてその脱稿にいそしんでいる。〉

「いろいろの事故」というのは、言うまでもなく息子、亮吉の逮捕と勾留が最大のものである。それも何とか無事保釈されるめどがついて、執筆が進むようになり、『日本行政法』下巻の完成が近づいている、と報告したわけだ。

行政法には特有のやっかいさがあった。それは、行政法が行政にかかわるさまざまな法令によって構成されおり、その法令がたえず改正されていることだ。そのため行政法の書物は、すぐに最新版ではなくなってしまう恐れがあった。

近年、とりわけ著しいのは、経済行政の領域だった。「国民の全経済力を国防の目的に適合せしむるため……国家的権力をもって国民の経済生活を統制する」動きが進んでいる。

国際的、国内的経済情勢からみて、経済統制がおこなわれることはやむをえない。しかし、それがさらに進んで、もし学問や芸術の上にも統制がおよぶことになると、国の文化は萎縮してしまうことになるだろう、と達吉はいう。

〈学問や芸術は力から生まれるものではなく純然たる知能の産物であり、ただ天分ある人々の献身的な研究と努力とによってのみ、進歩し発達しうべきものである。曲学阿世という語は、近頃はあまり行なわれなくなったが、もし権力をもって学問や芸術を統制しようとするならば、真の意味においての学問や芸術は亡びてしまい、ただ権力におもねり統制に便乗するいわゆる曲学阿世の徒のみが、世にはびこることとなるであろう。〉

達吉節は健在である。

経済統制も一見よさそうにみえて、大きな弊害を含んでいる。

〈権力をもって人民の生活を統制するということは事の性質上きわめて困難な事柄であって、もしその権力の用い方にすこしでも無理があれば、良民をして強いて犯罪者たらしむるような結果に陥いり、拡充せらるべき生産はかえって縮小し、円滑ならしめんとする配給はかえって停頓し、国民の経済力は統制あるがためにかえって一層不健全を加うることがないとはいえぬ。〉

軍備最優先のための経済統制は、経済にゆがみをもたらし、経済を停滞させ、人びとの生活を圧迫し、かえって犯罪者が増える結果をもたらすかもしれない。

さらに最近は、当局者から「厳罰主義というようないかにも不愉快な語」を聞かされることが多くなった。しかし、厳罰主義が叫ばれるなかで、重要なのは司法の厳正独立であって、「もし司法権の運用が、政治的の動機によって左右せらるるようなことがあれば、国家の禍いこれよりはなはだしきはないであろう」と、達吉はいう。

ファシズムが進展するなか、司法権の独立さえ危ぶまれる状況になりつつあった。

息子、美濃部亮吉の逮捕──美濃部達吉遠望(82) [美濃部達吉遠望]

1937年(昭和12年)1月、軍部が政友会からの批判に手を焼いて、議会の解散を主張したのを機に広田は内閣を投げだし、林銑十郎(元朝鮮軍司令官、元陸相)内閣が発足した。元老の西園寺公望は当初、軍部ファシズムの流れに批判的な陸軍大将の宇垣一成(かずしげ)を推挙したが、陸軍の反対により、その組閣は実現しなかった。

しかし、林内閣も長続きしない。もともと評判が悪かったうえに政権に有利な議会を形成しようとして、いきなり総選挙に打って出たが、もののみごとに失敗し、総辞職する。与党で軍部政党の昭和会や国民同盟はまったくふるわず、民政党と政友会の二大勢力が引きつづき議会を支配し、社会大衆党が躍進した。

そのあと登場したのが西園寺の秘蔵っ子とされる青年宰相、近衛文麿である。だが、内閣発足からひと月ほどたった7月7日に、緊張のつづく中国大陸で盧溝橋事件に直面し、そのまま日中戦争に突入する事態となった。

日本が戦時体制に突入しようとするなか、時局への発言を封じられた美濃部達吉は、ほとんど自宅に籠もりながら、これまでみずからが切り開いてきた行政法の体系をまとめる仕事に専念していた。

すでに前年12月には、これまで『行政法撮要』として何度も改訂を重ねてきた著書を組み立て直し、『日本行政法』上巻と題して有斐閣から刊行した。その下巻をまとめる作業がいまもこつこつと続いている。

東京帝国大学を退職してから出版した「美濃部達吉著作集」は『日本憲法の基本主義』『法の本質』『ケルゼン学説の批判』『公法と私法』の全部で4巻からなっていたが、天皇機関説事件のさなか、まず『日本憲法の基本主義』が発禁となり、つづいて『法の本質』と『ケルゼン学説の批判』も発禁となり、かろうじて『公法と私法』だけが引き続き販売されていた。

しかし、憲法や時局とは関係のない『日本行政法』は出版を認められた。上巻だけで実に1040ページの大著である。その下巻は3年4カ月後の1940年(昭和15年)4月になってようやく発売されるが、これも1375ページの大著へと膨らんでいく。

それまでの学業の蓄積があったとはいえ、これをみても、その間、達吉が合わせて2415ページを数える『日本行政法』の完成に向け、いかに心血を注いでいたかがわかるだろう。

行政法という名称の法律はない。行政法とは行政にかかわる法律のすべてを指し、その範囲は広く、時代に応じて常に変化している。

そもそも行政とは何か。

『日本行政法』では、こんなふうに論じている。

行政は国家の統治作用としての立法、行政、司法の三権のひとつで、この三権は区別されながらも、互いに関連している。立法が基準としての法規を制定するとすれば、行政はその基準にしたがって実施され、行政が法規を破ることはできない。いっぽう、司法が一般に民事および刑事の法規にしたがって国家秩序の維持をはかるのにたいし、行政はあくまでも国家の目的を達するための作業をめざす。

達吉は行政とは第一に「法規の下に行わるる国家の作用」であり、第二に「民事及び刑事以外の目的の為にする作用」であると規定する。このことは行政が法的な根拠にもとづいて執行されるとともに、みずからが勝手に法をつくることができないことを意味している。

行政の主体は基本的には国家の機関であり、そのほかに国家によって公共団体(自治団体)が地域行政を担うことを認められている。

それでは行政法とは何か。達吉はいう。

〈行政法は、もし一言でその定義を与えるとすれば、行政に関する国内公法であるということができる。その観念の要素をなすものは(1)行政に関する法であること(2)国内法であること(3)公法であることの3点にある。〉

法学者の論理は緻密である。それを理解するためには全巻を読破しなければならないが、それにはよほどの覚悟がいる。いずれにせよ、行政法とは国内の行政機関に属する公務員による公的活動全般を規制する法のすべてを指すということができるだろう。ここで重要なのは警察や経済活動、社会活動を含め、行政が国民にたいし法にもとづかない恣意的な行動をなしえないと定められていることである。

達吉は現代行政法の原則を次のように述べる。

第一は法治行政を基本とすること。法治行政の原則は人民の権利を保証することである。行政は法律にもとづくことを要し、法律の根拠にもとづくのでなければ、人民の自由および財産を侵すことはできない。さらに、法治主義が維持されるためには立法権と行政権の分立を前提とする。

第二に行政組織は中央集権主義を原則とする。ただし、外交や軍事、幣制などを除く一般内政に関しては、地方分権を選ぶほうが地域の実情に沿う場合が多い。こうした自治行政においては、ほんらい国家に属する行政権が国家から公共団体に委任されることになる。

第三は公民国家主義である。封建時代の身分制国家とちがい、現代の公民国家では、君主のもと国民は平等であることを保障されている。そこでは門閥政治(血統にもとづく政治)が禁止され、職業の自由が保証され、各個人は法律上平等の立場におかれている。

さらに第四に文化国家主義である。ここでは行政の目的が、単に治安、すなわち公共の安寧秩序を保持するにとどまらず、積極的な文化目的すなわち国民の幸福増進をめざすことにおかれる。

第五は私有財産制度である。すなわち国家は私有財産の安全を保障し、法律によらなければ、国家権力をもってしても、これを侵すことができないことを原則としなければならない。法律によって制限されないかぎり、私有財産不可侵の原則、財産上の取引自由の原則、財産相続の原則は維持される。

達吉はこうした五点を現代行政法の原則として掲げている。

行政法の研究はまだまだつづく。

ファシズムの激しい流れが進むなか、達吉は現代国家における行政の原則を追求しつづけていた。行政法は現実の行政に立脚する法理であって、けっして理想論ではない。だが、その法理を築きあげようとすればするほど、ファシズム体制がそれを破壊しようとしていることに気づかないわけにはいかない。達吉の研究ははからずも戦時行政法の実態を記録する作業へと踏みこんでいく。

当初、北京郊外の偶発的な衝突からはじまった日中戦争は、収まるどころか、ますます全面的な戦争へと拡大していた。戦火は上海にも広がり、日本軍は国民政府の首都、南京を攻略する。

大幅な軍備拡張に踏み切った軍部はあくまでも強気だった。軍備拡張は日本経済に大きな負担をもたらす。国家による経済の直接統制が必至となっていた。思想統制もさらに強化された。

1938年(昭和13年)2月、美濃部家にとって一大事件が発生する。息子の亮吉が逮捕されたのである。亮吉はまもなく34歳を迎えるところで、4年前にドイツ留学から戻ってから法政大学教授に就任した。結婚もして、長男も生まれ、父の住む吉祥寺の家の別棟で暮らしていた。

2月1日、そこに4人の警官がやってきて、ちょっと聞きたいことがあるから、警察署まで同行してほしいという。勾引状も何ももっていない。亮吉はのこのこついていき、そのまま勾留された。治安維持法違反容疑による逮捕だった。

この日、逮捕されたのは亮吉だけではなかった。東大教授の大内兵衛、同助教授の有沢広巳、脇村義太郎、法政大学教授の阿部勇、南謹二、東北大学助教授の宇野弘蔵など、合わせて38人が一斉に逮捕されていた。

国体の変革と私有財産制の否定を目的とする結社を組織した者、およびそれに加入したり、それを支援した者を重く罰する治安維持法は、いくらでも拡大適用することができた。それは共産党だけではなく、マルクス主義の研究サークル、さらに労働運動や農民運動の活動家を一網打尽にすることも可能だった。

とりわけ日中戦争の勃発以来、その網はさらに広げられ、軍を批判する思想の統制にまでおよんでいた。前年12月にも、当局と学内の圧力を受け、矢内原忠雄が無理やり東大教授を辞任させられている。

今回の逮捕は前年12月15日の450人以上にのぼる労農派の一斉検挙につづくもので、それが教授グループにまでおよんだのである。人民戦線事件とも呼ばれる。労農派といっても、特別の組織があったわけではない。かつて『労農』という合法雑誌が発行されており、その執筆や編集にかかわった人たちが労農派と名づけられたにすぎない。いまや軍国主義を批判すること自体が許されなくなっていた。

亮吉は最初、吉祥寺の自宅からタクシーで田無署に連行され、翌日、芝愛宕署の留置場に移された。拷問こそ受けなかったが、調べは11月までだらだらとつづいた。それは精神的拷問に近かった。留置場は雑居房で、環境は劣悪だった。だが、あまり長くいるので、しまいには牢名主のような存在になったという。

12月になって、ようやく起訴が決定し、巣鴨の拘置所に送られた。7月に予審がはじまり、8月の初めにようやく保釈で出所することができたが、それまで実に1年半にわたって拘束されたのである。

巣鴨の拘置所では、父の達吉と面会することができた。

亮吉はこう書いている。

〈父とは小まどからではなく、別の部屋で自由に面会することができた。父は砂上楼閣的につくり上げられたこの事件に心から憤激していた。神聖にして犯すことのできない法律が、このように悪用されるのは、父にとっては見るにたえない痛憤事であったにちがいない。父は、弁護士の登録をして法廷において大いに争おうと決意した。〉

公判は1942年(昭和17年)5月にはじまり、9月28日の第1審判決で、有沢広巳と阿部勇を除く全員が無罪となった。亮吉を含め、ほとんどの被告は、労農派が国体変革をめざす結社であることを知らなかったというのが判決理由である。

弁護側は控訴し、翌年6月の第2審判決で、有沢、阿部を含め、教授グループ全員が無罪を勝ちとる。2審では、そもそも労農派は国体変革を目的とする結社とは認められないという結論が出された。

達吉はあまりに目立つ存在であるため、この裁判には直接かかわらなかった。それでも検挙以来、教授グループ全員が無罪を勝ちとるまでの6年間、やきもきする日がつづいたことはまちがいないだろう。

逼塞──美濃部達吉遠望(81) [美濃部達吉遠望]

二・二六事件のあと、難を免れた岡田啓介は首相を辞任し、外相の広田弘毅が首相になった。元老の西園寺公望は当初、近衛文麿を推挙したが、近衛は皇道派の荒木貞雄や真崎甚三郎と親しかったため、要請を辞退した。そのため、広田の名前が浮上したのである。

陸軍では皇道派の排除が進んだ。多くの者が逮捕され、有罪となった。真崎自身も軍法会議にかけられ、かろうじて無罪となったものの表舞台からは姿を消す。そのほか、多くの人物が左遷され、皇道派は壊滅状態となった。それとともに、軍による政治干渉はより露骨になり、やがてそれは実質的な政治支配へと進んでいく。

日中関係は緊張の度合いを高めていた。1901年の北京議定書以来認められていた天津の支那駐屯軍は関東軍にならって、華北を第二の満州国にすることを狙っていた。支那駐屯軍は長城の南、河北省北東部に、殷汝耕(いんじょこう)を傀儡(かいらい)首班とする冀東(きとう)防共自治政府を樹立する。だが、その他の河北省やチャハル省(内モンゴル)では、軍閥の宋哲元がまだ支配権を保っていた。

蒋介石は共産党勢力の掃滅に追われていた。12月、それを張学良が諫める「西安事件」が起こり、その結果、国民党と共産党がふたたび「合作」し、ともに日本と対決する方針が打ち出された。やがて、盧溝橋(ろこうきょう)事件が発生し、日中戦争がはじまる。

広田内閣のもとでは、増税が打ちだされ、大幅に軍備費が拡張された。貿易赤字が一挙に拡大する。国際連盟脱退以来、国際的な孤立を余儀なくされている日本はドイツとのあいだに日独防共協定を結び、ドイツを盟邦と呼ぶことになる。

広田内閣が成立したあと、以前から辞意を表明していた枢密院議長の一木喜徳郎は辞任し、引退した。法制局長官の金森徳次郎も1月にすでに辞任していた。

日本がいよいよ軍事色を強めるなか、美濃部達吉は吉祥寺の自宅でひっそりと過ごしていた。そのころ、美濃部宅を訪れた女性がいる。民子夫人の友人である。

1925年(大正14年)5月、彼女は小説を書きたいと思って、伊香保温泉にやってきた。ところが、泊まった旅館は、とても小説を書ける雰囲気ではなく、榛名山の麓までやってきたところ、画架を立て、三脚に腰をおろした和服の婦人と出会った。あれこれ話をしているうちに仲良くなって、その婦人が母親と滞在する伊香保のホテルを訪れた。それが小説家、吉屋信子と美濃部民子の出会いだった。

このとき民子は40代後半、吉屋信子は20代後半で、民子は出遭ったときの印象をのちに「あの時あなたを女子大あたりの女学生かと思ったら、もう小説を書いている方と知ってびっくりしました」と語っている。

それから美濃部民子と吉屋信子とのつきあいがはじまり、1936年(昭和11年)の晩春に、吉屋はタケノコ料理をごちそうになるため、絵の仲間の白根夫人とともに吉祥寺に新築されたばかりの美濃部邸を訪れることになった。

広い庭園には竹林があり、タケノコがとれるのだった。門前は警官の姿がものものしかったが、邸内は森閑と静まっていたという。

吉屋はそのとき「美濃部がごあいさつしたいと申しますから」といわれて、はじめて夫人から達吉を紹介された。

〈民子夫人は私を伴って二階の博士の書斎へ案内された。博士にお会いするのはなんとその日が初めての私だった。

階段をあがりつつ私は胸がときめいた。(天皇機関説)問題前にもしお会いしたら単に偉い学者にお目にかかるという、それだけだったかも知れない……けれどもいまこの時の博士はその多年の学説を無念に葬り去られた悲劇の学者だった。国家権力の嵐のなかにあくまでもわが信念をまげず、あらゆる地位を投げうって書斎に隠棲の老博士にまみゆると思うと、私は一瞬の興奮を覚えた。

前庭を見渡せるその書斎は広い日本間の中央に大きな机、その前に端然と憲法学の殉教者はすわって居られた。大島がすりらしい羽織とついのきもの姿、卵型の整った輪郭のお顔に眼鏡の奥の優しい目、鼻下に短いヒゲ。まったく高雅なそしてあたたかい温容の老紳士!

「学問の研究は一生かかっても出来ないぐらいたくさんありますので……いまそれをゆっくりやれる時になりました。」

もの静かな淡々とした口調で言われたこの言葉はいまもはっきり覚えている。そのご研究の時間をお邪魔しないようにと、うやうやしくお辞儀して立ちかかると「せっかくこの遠くまで来られたから、ゆっくり遊んでいらっしゃい」と孤高の学者はおっしゃった。〉

そのあと、民子夫人は書庫も見せてくれた。多くの書籍が並ぶなかに、白い陶器にはいった菊正宗の一瓶がだいじそうに飾ってあったのがご愛敬だった。

民子夫人の交友関係は広い。高砂の「美濃部親子文庫」には、野上弥生子から民子夫人に宛てた37通の書簡と、民子夫人から野上弥生子に宛てた10通の書簡が残されている。1929年(昭和4年)から1958年(昭和33年)にかけてのものだ。まだ活字化されていないので、機会があれば紹介することにしよう。

野上弥生子は1936年(昭和11年)2月の総選挙で、弟の小手川金次郎(武馬)が地元大分県で選挙応援をして選挙違反で逮捕され、有罪となったとき、東大名誉教授の達吉に頼みこんで、特別弁護人として、控訴院(高等裁判所)に抗弁書を出してもらったことがあるという。

これをみても、野上弥生子が美濃部家と親しかったことがわかるだろう。

達吉が天皇機関説事件以後、日本の敗戦にいたるまでの10年間、どのような思想的営為を紡いでいたかについては、家永三郎の『美濃部達吉の思想史的研究』に詳細な記述がある。

以下、それに準拠しながら、逼塞を余儀なくされた達吉の10年間を追ってみることにする。

息子の亮吉は父の思い出として、「父は相当がんこであった。一度こうと決意したことは、容易なことでは撤回しなかった」と書いている。そのことは天皇機関説事件についても、達吉が自説を決して曲げなかったのをみてもわかるだろう。

家永三郎自身も1943年11月から翌年5月まで、帝国学士院で達吉の主宰する『帝室制度史』の編纂(へんさん)を手伝ったときに、そのことを実感した。家永などの歴史学者が起草した草稿を達吉は書き改め、そのあと修正を求めても、けっして応じることがなかったという。

貴族院議員を辞職したあと、達吉の公職としては、帝国学士院会員としての『帝室制度史』の仕事しか残っていなかった。達吉はその事実上の委員長として、実に熱心に仕事に取り組み、みずから原稿の執筆にあたっていた。

しかし、天皇機関説事件以降、達吉の言論活動が封殺されたことはたしかである。憲法学説について論じることは許されず、政治評論を書くこともできなくなった。

亮吉はこう書いている。

〈父は殆ど筆をとらなかった。こんなことは父の一生のうちでも珍しいことであった。いずれは世の中が変り、父の書物を出版できる時が来るだろうから、その時のためにひまのある今のうちに書いておいたらとすすめても、なかなか机に向う気持は起らなかったらしい。出版できるめあてのない本を書く気にはどうしてもならないと言い言いしていた。父ほど本を書くことがすきでも、やはり出版のめあてがないと筆をとる気にはなれないらしい。本が書けなかったこの期間には、実によく映画を見にでかけた。映画の批評を中央公論だかに書いたこともあった。又探てい小説が好きで新青年を毎号欠かさず読んでいた。〉

確かめてみると、達吉は1938年(昭和13年)1月号の「婦人公論」と9月号の「中央公論」に「映画雑筆」を寄せている。これは『オーケストラの少女』や『舞踏会の手帖』『わたし貴婦人よ』などに触れたものだという。帝劇や日比谷劇場で映画を観る機会が増えていた。

いっぽう「新青年」は都会的なセンスにあふれた総合娯楽雑誌で、はじめは江戸川乱歩や横溝正史が推理小説を書いていたが、1930年代には小栗虫太郎や木々高太郎なども登場する。美濃部家を訪れた吉屋信子も「新青年」の執筆者だった。

相撲はもともと好きで、国技館に専用のさじきをもっており、毎場所ほとんど欠かさず見にいっていた。「中央公論」や「帝国大学新聞」にも相撲についての雑感を書いている。

だからといって、達吉は仕事をやめたわけではない。たしかに憲法や政治に関する執筆はできなくなった。しかし、もともと専門は憲法学ではなく、行政法なのである。1908年(明治41年)からずっと東大で行政法を教えたきた。行政法についての著作も数多い。だが、それを研究しつくしたとはいえないし、吉屋信子に話したように「いまそれをゆっくりやれる時になりました」と思うようになっていた。

美濃部達吉襲撃事件──美濃部達吉遠望(80) [美濃部達吉遠望]

1935年(昭和10年)10月15日に岡田内閣が第2次国体明徴声明を発表したあと、天皇機関説問題は次第に収束していく。

だが、その余波はつづいていた。

美濃部の自宅には、大日本生産党、新日本国民同盟、大日本国粋会、皇道会といった右翼団体から抗議書や脅迫状が連日のように届いていた。なかには美濃部に自決を迫る墨書でしたためられたものもあった。

10月30日には、樋口敏夫という21歳の青年が逮捕されている。

樋口は下関の高等小学校を卒業後、職業を転々とし、素行が修まらなかったが、美濃部の起訴猶予処分を知って、美濃部を葬り去らねばと思い、勤め先のカネを180円ほど着服し、上京した。途中、遊興を重ねながら、洲崎の遊郭に登楼したとき、電話帳で美濃部宅の所在を確かめた。そのあと、白鞘(しろさや)の匕首(あいくち)をもって美濃部邸の周辺をうろついていたが、警戒厳重のため目的を達することができなかった。

10月30日に深川区木場の丸文旅館に宿泊中、挙動不審者として逮捕された。「西洋機関説の根絶こそ急務だ」という内容の川島陸相あて書簡をたずさえていた。

翌1936年(昭和11年)1月15日に岡田内閣はワシントン条約につづきロンドン海軍軍縮条約からの脱退を決定し、1月21日に衆議院を解散した。総選挙は2月20日に実施され、その結果、与党の民政党が205議席、多数派野党の政友会が171議席と与党が逆転勝利を収め、議会のねじれ現象が解消された。

新たな暴漢が達吉を襲ったのは、選挙の開票がおこなわれているさなかの2月21日のことである。

そのとき達吉は小石川の竹早町から武蔵野町吉祥寺に移転し、二千坪もの土地に邸宅を構えていた。国鉄中央本線(現J R 中央線)の吉祥寺駅は40年近く前からできていたが、1934年(昭和9年)に帝都電鉄(現京王電鉄)の吉祥寺駅が完成し、都心からの利便性が高まった。

次第に家が立て込むようになっている。邸宅の近くには成蹊学園があった。

その日の様子を達吉の妻、民子(多美子)はのちにこう記している。

〈その日は、二、三日前に降った雪がむら消えて道路は自動車の轍(わだち)の後だけ黒く見えていました。私はその時門の外にいたのですが、その道を向こうから黒紋付きの羽織を着た背の高い、四角い顔をした男が、手に白い深い籠にみかんや林檎(リンゴ)を入れ、赤い幅の広いリボンを大きく結んだのを、何も包まずそのままぶら下げてやってきました。門には、五、六人の巡査が出入りの人を誰何(すいか)するのでした。私はどこかの執事が見舞いに来たくらいに思っていました。その人は何年か前に講義を聴いた教え子だと称し、友人の紹介状を持っていたので、応接間へ通って会談していましたが、そのうちに果物籠の底からピストルを取りだして狙撃したのでした。それが21日で、26日があの二・二六事件でした。その後は、中心からそれたので脅迫状も来なくなり、読んだり書いたり静かに心のままの朝夕を2階の書斎で過ごしていました。〉

その日の朝、黒紋付きの羽織を着たごつい感じの30歳くらいの男が、大きな果物籠を提げて、美濃部邸にやってきた。犯人は福岡地裁元予審判事、弁護士、小田俊夫というニセ名刺を出し、教え子と名乗って達吉に面会を求めた。応接間で達吉と時事問題や機関説問題について話を交わしたが、どうも様子がおかしい。

達吉が自説を曲げていないことを確かめると、男は果物籠から書状を提示した。それを見ると、「天誅(てんちゅう) 逆賊美濃部達吉」と書かれていた。あきらかに斬奸状である。身の危険を感じた達吉はあわてて玄関から生け垣の外に逃れた。

すると男はピストルを取りだし、達吉を追いながら、背後から狙撃した。これに気づいた警備の警官は男にピストルで応酬し、男を倒し、逮捕した。そのさい、達吉は右の膝あたりに銃弾を受け、転んだ。

すぐに東大病院に運ばれたが、傷は浅かった。

戦後の座談会では、こんな会話が交わされている(達吉はすでに亡くなっている)。

宮沢(俊義) そのときは塀の外でございますか。

美濃部(民子) 生垣のそとです。亮吉もおりまして、それからすぐ帝大へ行ったんですけれども、別にどうでもなかったようでした。

鳩山(一郎) 足でしたね。

美濃部 どうしてこんなところに入ったんですか、足のうしろの膝小僧のところです。

宮沢 意識は……。

美濃部 いえそれどころじゃありません。血もろくに出ないほどでした。

宮沢 よほど運がよかったのですね。

美濃部 そのとき死ななかったのはずいぶん仕合わせでございます。

宮沢 それから病院へお入りになるとまもなく二・二六ですね。

美濃部 そうしたら病院ではまた襲撃されると思って隠すので大さわぎです。そのとき犯人は吉祥寺付近の病院へ入ってとても重体だったらしいですが、治ったそうです。

夫人は達吉がなぜ膝小僧のうしろみたいなところを撃たれたか不思議がっている。そのときの公判で、銃弾は犯人の銃から発射されたものではないことが証明されている。どうやら護衛の警官が誤って撃った弾があたったようだが、その真相はいまもあきらかにされていない。

だが、いずれにせよ、このとき殺されなかったのは幸いだった。

犯人は小田十壮といい、福岡県遠賀郡芦屋町に生まれ、中央大学を中退後、故郷の大統社工業塾舎監となり、国士として活動し、不起訴処分を受けた美濃部が反省しないのを知って、美濃部の殺害を計画したのだという。

美濃部が襲撃され東大病院に入院した直後に二・二六事件が発生した。弟子の宮沢俊義によると、東大病院当局はいろいろと心配して、工事中でまだ使っていない新しい病室に達吉を移した。病室の隣には数名の警官が待機し、その病室が人に知られないよう、格別の注意を払ったという。

東大病院は達吉が叛乱軍の標的になることを恐れていた。

2月26日未明、3日前の大雪がまだ解けていないなか、第一師団の歩兵第一連隊、歩兵第三連隊、近衛歩兵第三連隊の約1400名の部隊が出動し、首相の岡田啓介、蔵相の高橋是清、内大臣の斎藤実、侍従長の鈴木貫太郎、陸軍教育総監の渡辺錠太郎、前内大臣の牧野伸顕を襲撃した。

元老の西園寺公望も当初、襲撃の対象となっていたが、仲間割れのため見送られた。襲撃されたうち、高橋と斎藤、渡辺の3人が死亡し、鈴木は重傷を負い、湯河原の旅館にいた牧野は窮地を脱した。岡田首相は当初、死亡したものと思われたが、のちに秘書官で義弟の松尾伝蔵予備陸軍大佐が間違えて殺害されたことが判明、岡田自身は無事脱出した。

決起部隊は同時に首相官邸、陸相官邸、陸軍省、警視庁などを占拠し、議事堂を中心として三宅坂、赤坂見附、溜池、虎の門、桜田門の一帯を制覇した。東京朝日新聞も襲撃されたが、占拠を免れている。

部隊を指揮したのは皇道派の青年将校たちである。なかでも、その中心となったのは、安藤輝三、栗原安秀、磯部浅一、村中孝次、香田清貞である。その蹶起(けっき)趣意書には「茲(ここ)に同憂同志機を一にして蹶起し奸賊を誅滅(ちゅうめつ)して大義を正し国体の擁護開顕に肝脳を竭(つく)し以つて神洲赤子の微衷(びちゅう)を献ぜんとす」などと記されていた。

要するに、同憂の同志たちが決起し、天皇の尊厳を踏みにじっている極悪人を滅ぼし、国体を守るために全力を尽くし、天皇の赤子としての真心を捧げたいというのである。

ここにも天皇機関説事件の揺曳がなかったとはいえない。皇道派の青年将校たちは天皇機関説の撃滅をはかっていた。そこには天皇を利用して私意をほしいままにしている重臣や大臣は排除されなければならないという発想があった。

青年将校たちは北一輝の『日本改造法案大綱』の影響を受け、西田税を通じて北とも接触していたが、北自身がこのクーデターを計画したわけではない。北は何より天皇機関説論者である。にもかかわらず、のちに軍はみずからの責任を回避するため、北をこの事件の首謀者にでっちあげることになる。

青年将校たちは北からクーデターの発想を引き継いだものの、その後の政権構想をほとんどもたなかった。天皇の大御心(おおみこころ)に待ち、皇道派の真崎甚三郎(前陸軍教育総監)または柳川平助(前陸軍次官)が首相になって、宮中を刷新するとともに、統制派を一掃することを望んでいただけである。

天皇への働きかけとしては、侍従武官長の本庄繁のルートが考えられていた。本庄はかれらに同調する山口太一郎(歩兵第一連隊中隊長)の義父にあたる。だが、肝心の真崎も柳川も腰が座っていない。最初に皇道の名称を唱えた荒木貞夫は、すでに青年将校たちの信頼を失っている。天皇の大御心に待つクーデター計画は最初から底が抜けていた。

昭和天皇は侍従から早朝に事件を知らされ、とうとうやったかとつぶやいたと伝えられるが、内心怒っていた。その後、宮内大臣をはじめとする宮中側近の意見をいれて、天皇は早急に反乱軍を鎮圧する方針をとった。当初、岡田首相が殺害されたと伝えられたが、臨時政府をつくることは毛頭考えなかった。

だが、当日の段階で、肝心の軍はどうしたらいいかわからなくなっていた。荒木や真崎らの皇道派の意見により、陸軍大臣から決起側の説得を試みる案がだされ、その日の午後、陸軍大臣告示として、「蹶起(けっき)の主旨に就(つい)ては天聴に達せられあり」、「諸子の行動は国体顕現の至情に基くものと認む」などとする五項目の内容が決起部隊に伝えられた。この告示を受けた青年将校たちは、自分たちの行動が認められたと喜んだ。

翌2月27日には戒厳令が布かれ、東京警備司令官香椎(かしい)浩平が戒厳司令官に就任した。決起部隊は自分たちの意に沿った新政権が発足することを期待している。香椎戒厳司令官も平和的な解決をめざした。

だが、昭和天皇は決起部隊を反乱軍とみて、鎮圧を督促する。本庄侍従武官は天皇が「朕(ちん)が股肱(ここう)の老臣を殺戮す、此(かく)の如き兇暴の将校等、其(その)精神に於(おい)ても何の恕(ゆる)すべきものありや」と述べたと記録している。その日の午後にも反乱部隊が鎮圧されないのを知って、天皇は「朕自ら近衛師団を率い、此(これ)が鎮定に当らん」と発言したとされる。

こうした宮中の動きを受けて陸軍首脳部もようやく武力鎮圧の用意を調えることになった。近衛師団を含む在京部隊、甲府や佐倉の連隊、宇都宮の部隊が集められて反乱軍を包囲し、連合艦隊の第一艦隊の主力が芝浦沖に到着し、万一の事態に備えた。

決起部隊を所属原隊に撤退させよという奉勅命令が下達されたのは28日の午前5時すぎである。奉勅命令は天皇の命令であり、絶対である。青年将校たちは自分たちが逆賊となり、敗北の運命にあることを知った。

空からは「下士官兵に告ぐ」のビラがまかれた。今からでも遅くないから原隊へ帰れ、抵抗する者は全部逆賊であるから射殺する、お前たちの父母兄弟は国賊となるので皆泣いておるぞ、といったすさまじい内容である。

さらにラジオからは「勅命が発せられたのである。すでに天皇陛下の御命令が発せられたのである」ではじまる「兵に告ぐ」という放送が流れた。

いまや反乱軍となった決起部隊は騒然とした雰囲気に包まれた。皇道派で陸軍省軍事調査部長の山下奉文(ともゆき)は、青年将校たちに自決を勧め、宮中に勅使を派遣するよう求めた。だが、本庄からその話を聞いた昭和天皇は「自殺するなら勝手にせよ」と、勅使派遣に応じなかった。北一輝からは自決するなと青年将校たちに電話がかかってきた。

戒厳司令部は29日午前9時の攻撃開始を決定する。もし戦闘がはじまっていたら、東京の真ん中で、日本軍どうしが戦う大惨劇になったはずだ、と半藤一利も書いている。だが、そうはならなかった。迫る包囲軍を前に決起将校らは遂に降伏の道を選ぶ。下士官兵のほとんどが原隊に復帰した。

安藤輝三は自殺をはかるが、一命を取り留めた。午後2時ごろ、牧野伸顕を襲撃したさいに負傷した河野寿(のち自決)と自殺未遂により病院に送られた安藤輝三を除き、決起将校たちは陸軍大臣官邸に集まった。

山下らから暗に自決を勧められるが、それを拒否した。野中四郎だけが自決する。その後、かれらは武装解除され、憲兵によって拘束され、午後6時ごろ、渋谷の陸軍東京衛戍(えいじゅ)刑務所に送られた。

決起した将校のうち16人が死刑となり、クーデター計画の首魁(しゅかい)とされた北一輝と西田税にも死刑の判決が下された。

達吉は病室の警備にあたる隣りの警察官から、二・二六事件の推移を聞いていた。気が気ではなかったはずだが、恩師の一木喜徳郎(枢密院議長)が襲われなかったことに胸をなでおろしていただろう。

二・二六事件は天皇機関説排撃の動きを暴力的にいっそう推し進めることになった。だが、同時にそれは、国家の最高機関である天皇の意思が発動された事件だったのである。

天皇機関説事件(8)──美濃部達吉遠望(79) [美濃部達吉遠望]

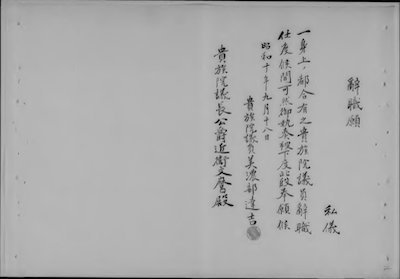

9月18日、美濃部達吉は貴族院に議員の辞表を提出したあと、長い声明を発表した。

辞職理由については、こう述べている。

〈私が貴族院議員を拝辞しようと決心したのはよほど以前のことで、前議会の終わったころから既に相当の時期には進退を決したいと思っていたのであります。私の説が正しいか否かは別問題にして、ともかくも貴族院で私のなした演説が議員中一部の人々の反感を買い、激しい言葉をもって私を非難するものがあり、これに対して別段の排撃も加えられず全院これを寛容する態度をとっております以上、私が引き続き在職していることは将来ますます貴族院の空気を混乱せしむる恐れあるものと考えましたので、貴族院の秩序のためにも私は職を退くのが至当であろうと思ったのであります。〉

私の演説を一部の議員が激しい言葉で非難した。これにたいし、貴族院ではそれを批判する声もたいして上がらず、こんな状況では引き続き在職していても、ますます貴族院の雰囲気を悪くするだけだと思った。これが達吉の上げる辞職理由である。まるで現在の貴族院に失望したかのように聞こえる。

声明はさらにつづく。しかし、すぐに辞職しなかったのは、当時、告発されていたこともあり、ただちに辞職したなら、自分の学説がまちがっていることを認め、起訴を免れるために公職を辞職したと思われるのが、いやで、今日までその決心を実行することを差し控えてきたという。

〈しかるに今回司法処分もいよいよ最後の決定をみるにいたり、司法省から不起訴に決したことの通知を受けましたので、いよいよかつての決心を実行する時期が来たものと考えて、今日辞表を提出いたしたのであります。くれぐれも申し上げますが、それは私の学説を翻すとか自分の著書の間違っていたことを認めるとかいう問題ではなく、ただ貴族院の今日の空気において私が議員としての職分を尽くすことが甚だ困難となったことを深く感じたがためにほかなりません。今後は自由の天地に立って一意自分の終生の仕事として学問にのみ精進したいと願っております。〉

自分の学説は間違っていない。まして自分の著書が法律に触れるなどとは夢にも思っていない。司法省からは不起訴の通知を受けた。ただ、いまのような貴族院の空気のなかでは、とても議員としての職分を尽くせないと思うので、辞職することにした。これからは自由の天地のもと、自分の本分である学問に専心したい。

いかにもサバサバしたといった強気の声明は、大きな反発を招いた。検察当局としては達吉に「重大な責任を痛感」し、大いに「謹慎の意」を表明してもらわねば困るのである。

それは政府も同じだった。とくに憤慨したのは法相と陸海相である。

9月21日、達吉は小原直法相に、先日の談話は自分の意にそわぬものであったので取り消したいという書簡を送り、政府はこれをもって諒とした。

いっぽう、司法当局は、今回の事件はあくまでも起訴猶予であって、天皇機関説とそれを説明した著作は、改正出版法第27条の安寧秩序を害する罪にあたるが、諸事情を考慮して起訴猶予としたことを、あらためて発表した。

出版法27条は前年の1934年(昭和9年)に改正され、「安寧秩序を妨害」する文書図画(とが)を出版した著作者、発行者を罰するという規定がつけ加えられた。しかし、美濃部の著書はそれ以前に発行されており、本人も反省の意向を表明しているため、そうした「諸事情」を勘案して、不起訴にしたというのである。だが、そこには、今後、天皇機関説を唱える出版物は禁止するという強い意向も含まれていた。

軍部はそもそも美濃部を起訴猶予にしたことに納得しなかった。その著書を告発した衆議院議員の江藤源九郎も同じである。

政府は8月3日の国体明徴声明で事件のけりをつけたかったのだが、だんだんそうもいかなくなってきた。

軍部は閣議で陸海相を通じて、先の美濃部取り調べ文書の公表、金森法制局長官の処分、一木枢密院議長の辞任を求めた。貴族院の強硬派、政友会の国体明徴実行委員も政府を突き上げた。

9月25日、軍は閣議に3カ条の要求をだした。美濃部が法相あてにみずからの声明を取り消す書簡を送った経緯を説明せよ、政府の機関説にたいする所見が陸海軍大臣の所信と一致しているかどうかをあきらかにせよ、政府はこれまで機関説絶滅の処置をどのようにとってきたかを公表せよ、といったものである。

小原法相は司法権の独立を盾にして、捜査上の秘密は公表できないと突き放した。美濃部の声明取り消しの書簡は新聞に発表したとおりだとも説明した。さらに今後、天皇機関説に関する新たな出版物については厳重に取り締まると述べた。

岡田首相は天皇機関説に関しては軍部の見解と全く相一致すると述べたが、それだけでは軍は納得しない。とくに一木、金森の進退問題が残されていた。しかし、岡田首相自身は健康上の理由などから自発的に辞任するのならともかく、政府として両人に辞任を求めることはないという意向を示した。

9月26日、昭和天皇は御学問所で陸軍参謀総長の閑院宮載仁(ことひと)と会見し、機関説問題にたいする軍の動きに懸念を示した。各方面に下克上の風潮があり、とくに支那の出先の専断を警戒するよう陸軍大臣に伝えよとも話している。

侍従武官長の本庄繁は、天皇が「このごろの天気は無軌道だが、政治もまたそうだ」といった独り言をもらしたことを記録している。

軍部の要求にたいし、27日の閣議では小原法相があらためて美濃部の起訴猶予処分の経過を説明し、さらに文部省、内務省、司法省から国体明徴の実績報告が提出された。だが、この実績報告は各閣僚の承認が得られなかった。

そのため、「国体明徴のため執りたる処置概要」という報告が新たにまとめられ、10月1日の閣議で承認され、公表されることになった。そこには、憲法の講義、憲法関係出版物、国体観念徹底に関する処置が記されていた。要するに天皇機関説徹底排除がより強化されたのである。

この実績報告が提出された段階で、軍部はひとまず矛をおさめ、しばらく問題の成り行きを見守ることにした。

だが軍の強硬派や在郷軍人会はまだ納得しない。10月8日、陸海相は閣議前に岡田首相と会見し、すみやかに機関説を排撃し、国体明徴をさらに徹底するとともに、人事問題を解決するよう求めた。

さらに、そのさい、両相は8月3日の国体明徴声明にはまだ曖昧さが残っているため、政府としてはあらためて「皇国統治権は天皇にあり」との信念を示す再声明を出すべきだと主張した。

人事問題はともかくとして、政府はけっきょくのところ、この軍部の要求に引きずられていく。

政府と軍のあいだで、慎重に再声明の文案が練られることになった。在郷軍人会の意向も取り入れられた。政府としては、この声明で、何としても天皇機関説問題にけりをつけなければならないと考えていた。

だが、文案づくりは難航する。政府と軍の意向はなかなかまとまらなかった。ようやく妥協が成立したのは、10月15日午前になってからである。その日の午後3時に閣議が開かれ、閣僚が異議なくこれを了承し、午後4時半に政府はその声明文を発表した。

〈曩(さき)に政府は国体の本義に関し所信を披瀝(ひれき)し以(もっ)て国民の嚮(むか)う所を明(あきらか)にし愈々(いよいよ)其精華を発揚せんことを期したり。抑々(そもそも)我国に於ける統治権の主体が天皇にましますことは我国体の本義にして帝国国民の絶対不動の信念なり、帝国憲法の上諭並に条章の精神亦(また)茲(ここ)に存するものと拝察す。然るに漫(みだ)りに外国の事例学説を援(ひ)いて我国体に擬し、統治権の主体は天皇にましまさずして国家なりとし天皇は国家の機関なりとなすが如き所謂(いわゆる)天皇機関説は神聖なる我国体に戻り其本義を愆(あやま)るものにして厳に之を芟除(さんじょ)せざるべからず。政教其他百般の事項総(すべ)て万邦無比なる我国体の本義を基とし其真髄を顕揚するを要す。政府は右の信念に基き茲(ここ)に重ねて意のあるところを闡明(せんめい)し、以て国体観念を愈々明徴ならしめ其実績を収むる為(ため)全幅の力を尽さんことを期す。〉

いわゆる第2次国体明徴声明である。8月3日の第1次声明と比べて細かな修正がほどこされているが、それは指摘されなければほとんどわからない。

最大の修正は、国家法人説を否定し、国家自体の統治権を認めず、統治権の主体を天皇にしぼったことである。加えて、天皇機関説を芟除(さんじょ)する、すなわち徹底的に取り除くという強い言葉が用いられていた。そんなことは、言われなければ、ほとんどだれも気づかなかった。

だが、第1次と第2次の国体明徴声明には大きなちがいがある。第1次の声明が議会の主導によるものだったのにたいし、第2次の声明は軍の主導によるものだったことである。その後、天皇機関説騒動が表向き収束したのは、そのちがいによる。

強硬派にとっては、たしかに課題が残っていた。天皇機関説の大本である美濃部達吉は排除された。しかし、一木枢密院議長や金森法制局長官はまだ居座っている。それ以上に、一木を擁護する宮中リベラル派の牧野伸顕内大臣、斎藤実前首相(まもなく内大臣となる)、鈴木貫太郎侍従長、さらにはその後ろに控えた元老、西園寺公望の存在が何ともうとましかった。

さすがに軍の首脳部は、そうした強硬派の動きを抑える。在郷軍人会にも自重を求めた。第2次声明にもとづき、文部省内に国体明徴機関を設け、日本精神の昂揚をはかるという方向が打ちだされた。それにより、天皇機関説事件にけりがつけられることになった。

陸軍の青年将校たちはそれでは収まらない。事件の波紋は、さらにつづくことになる。

天皇機関説事件とは、けっきょく何だったのか。それは、立憲君主と神聖君主の二重性をもつ天皇の神聖性をより高めることで、軍が政治的実権をもつ、天皇をシンボルとする全体主義国家をつくろうとする、時の勢力による執拗なこころみにほかならなかった。総力戦の準備がはじまろうとしていた。

だが、その前に大きな波乱が待ち受けている。

天皇機関説事件(7)──美濃部達吉遠望(78) [美濃部達吉遠望]

美濃部達吉は9月14日にふたたび司法省検事局に出頭し、検事の取り調べを受けることになった。

だが、そのひと月ほど前の8月12日、陸軍では大事件が起こっていた。三宅坂の陸軍省内で、相沢三郎陸軍中佐が永田鉄山軍務局長を斬殺したのである。相沢は永田の陰謀によって真崎甚三郎教育総監が先月更迭されたと信じこんでおり、そのため永田に天誅を加えたのだと言い張った。その背後にはクーデターも辞さない皇道派とクーデターを排除する統制派との対立がうごめいていた。この事件の責任をとって、林銑十郎は陸軍大臣を辞任し、川島義之がその後任となった。

相沢事件は、軍部内の皇道派と統制派の対立を浮き彫りにしただけではない。翌年の二・二六事件の導火線となったのである。

達吉が検事局に呼びだされたのは、陸軍内で緊張が高まっているさなかだった。検察当局としても、そろそろ天皇機関説事件にかたをつけ、一連の騒動を収める必要があった。

この日の取り調べは、もっぱら詔勅批判の自由という達吉の所説にしぼられた。詔勅批判が皇室の尊厳の冒瀆にあたるかどうかが焦点である。不敬罪が成立するか否かが問われていた。

検察側の「聴取要領」によると、最初に達吉は、ここでいう詔勅とは、国務大臣の輔弼にもとづく天皇の意思(実際には政府の意志)として出される法律、勅令、条約、予算、親任官の任命などをいうと説明したうえで、こう述べている。

〈私が憲法精義に述べておりますのは、通俗に詔勅という語を誤解して、こういうものとは異なった特別神聖なもののように感じております誤解を正すことを主眼として、法律や勅令や条約やその他の国務に関する詔勅を批評することは不敬の罪にならぬことを述べんとしたのであります。ただ用語の不足のために誤解を招くにいたりましたのは甚だ恐縮に存じております。〉

天皇が国家の最高機関である立憲制のもとでは、詔勅といっても、それは天皇の直接定めたものではなく、政府による法律や勅令、条約などといった形態をとる。そうした「詔勅」を批評することは許されており、まったく不敬にはあたらない、と達吉は主張した。

さらにみずからの学説についても、貴族院で弁明したとおりで、「今日といえども少しも弁明を変更する必要を認めません」と述べている。

検察側は憲法第3条、すなわち「天皇は神聖にして侵すべからず」をどう理解するかについて、達吉の見解を尋ねた。

これは「天皇の御一身に関する規定」であって、その御一身自体が公共的な性格をもっているというのが、達吉の解釈だった。さらに「御一身の範囲は、玉体、ご行動等のみならず、御真影、三種の神器、天皇旗、御製、御衣、皇居等は御一身と離るべからざる関係にあり……憲法第3条の適用を受ける」、すなわちそれらすべては神聖にして侵してはならないものだ、と答えている。

そのうえで、天皇は国務大権、皇室大権、統帥大権、祭祀大権、栄誉大権をもつと達吉はいう。そのなかで国務大権は国務大臣の輔弼によって発揮されるものであり、国務大権によって下される「詔勅」、すなわち法律、勅令、条約、予算などは、輔弼者である国務大臣の責任を伴う以上、とうぜん公に論議されてしかるべきだと主張した。

自分が著書において「詔勅を非難することは即ち国務大臣の責任を論議する所以(ゆえん)であって」と記したのは「法律上においては詔勅を非難することは国務大臣の輔弼の是非を論議することになる」という意味だ、と達吉は説明する。

実際、ロンドン軍縮条約の批准にあたっても、さまざまな論議が巻き起こったのであって、「ご批准遊ばされたこと自体を論議することは、もちろん法律上許されざるところであります」と、その論議自体が天皇に及ぶものではないとも説明した。

法律や勅令、条約などは、天皇を国家の最高機関とする立憲制のもとでは、最終的に詔勅のかたちをとるのであって、そうした詔勅を批判すること自体は、天皇の大権を侵犯することにはならないというのが、達吉の解釈である。

その解釈は往々にして誤解を生みやすく、取り調べの検事たちにもなかなか理解しがたいものだった。それでも、達吉の憲法学説が不敬罪にあたるとみることは、どうみても無理があった。

最後に検事たちから現在の心境を聞かれて、達吉はこう答えている。

〈私の著書は不幸にして発売禁止になりましたが、私は今も自分の学説が誤っているとか、自分の書いたものが出版法に抵触するものであるとかいうようなことは少しも考えておりません。しかし間違っているか否かは別としまして、私の著書のために世間の物議を引き起こし、政府にまで非常な迷惑を及ぼしたことについては誠に恐懼に堪えません。〉

さらに達吉は、4月以来すべての学校の講義を辞退していること、3月以後は新聞や雑誌の寄稿依頼も断っていること、やむをえない時以外は外出も控え、謹慎していることなども述べた。貴族院議員の地位については、勅選された経緯もあり、ただちに議員を辞任しようとは思っていないが、将来適当な時期が来たら進退を考慮したいと話している。

この日の夜遅く竹早町に帰宅すると、さすがにくたびれた達吉を息子の亮吉が迎えた。記者たちが待ち構えていた。

翌日の「東京朝日新聞」によると、やがて着替えをして、玄関にあらわれた達吉は、「疲労も何のその、満面の笑いをうかべて」、記者の質問に答え、取り調べの内容については言えないが、「私としては前回と何らの相違もなく、もちろん訂正などもない」としたうえで、断じて「心境の変化」はないし、議員辞職も考えていない、と話している。

しかし、実際はこの時点で、すでに貴族院議員の辞職を決意していた。そのことは取り調べのさい、検事にもそれとなく伝えていた。

事態を収拾するには達吉がみずから学説の誤りを認め、議員を辞職するほかないと考えていた政府は、あらゆる伝手をたどって、辞職を勧告していた。

息子の亮吉の回想によると、内閣書記官長の白根竹介や、兄で元朝鮮銀行総裁の美濃部俊吉、貴族院議員の小坂順三なども、議員を辞職するよう説得にあたったらしい。亮吉自身も内務省警保局長の唐沢俊樹に呼ばれて、辞職しないと右翼団体が何をしでかすかわからないと脅されたこともあるという。

達吉はがんとして議員辞職を拒否した。やめると、まるで自分の学説が誤りだったと認めることを恐れたからである。

だが、不退転の決意をもっていた達吉も9月にはいって、ついに親友で貴族院議員の松本烝治の説得を受けて、議員を辞職する決意を固めた。

松本は司法省の高官と懇談し、このままでは起訴せざるをえないし、公判となれば、ますます機関説問題が集中砲撃を浴びる、もし美濃部が公職を辞するなら起訴猶予にするという話を引きだしていた。その話を踏まえて、松本は達吉を説得し、達吉も了承した。

「父は案外あっさりと松本博士のすすめに従った。全くあっけないようだった」と亮吉は書いている。9月9日のことである。

達吉は辞職を決意した。だが、亮吉によると「父はあくまで、辞職をしたから起訴猶予になったという形を取りたくない、起訴猶予になってから、世間を騒がして相すまなかったということで公職を辞退することにしたいと主張した」。順番にこだわったのである。

達吉の辞職意向は松本を通じて、司法省高官に伝えられた。

9月18日午前10時、検事局は起訴猶予の決定を下した。それを受けて、10時半に達吉は貴族院議員の辞表を提出した。

ただし、起訴猶予といっても、有罪にはちがいない。

その日、光行次郎検事総長はおよそ次のような談話を発表した。

美濃部氏の憲法に関する著作について、不敬罪に該当する記述があるとの告発があったが、検察当局で慎重に検討した結果、故意に皇室にたいし不敬の言説をなしたとは認められないため、不敬罪には問えないと判断した。その著書における説明や機関説などについては「現下の社会情勢において国民思想に好ましからざる影響を与うること少なからず」、安寧秩序を妨害する嫌疑がないとはいえない。しかし、それらの著書はかなり以前に出されたものであり、いま刑責を問うのは苛酷に失するばかりか、美濃部氏が謹慎の意を表明している点に鑑み、起訴しないことにした。さらに詔勅批判の記述についても皇室の尊厳を冒瀆する罪に該当する嫌疑はあるが、美濃部氏はその解説に不十分な点があったことを認め、将来その言説を慎むとしており、貴族院での発言が世間を騒がした責任を痛感していることを確認できたため、不起訴としたものである。

小原直法相も、およそ次のような談話を発表した。

司法部としては美濃部博士の所説が安寧秩序を紊乱するものと認め、起訴する準備を進めていたが、博士が貴族院議員拝辞の意思を表明したため、起訴猶予という処分に落着した。政府の国体明徴声明と今度の司法処分には何ら関係がないが、社会情勢の判断があったことはいうまでもない。「学説の問題は司法処分とは別個のものであるが、実際においては文部省から機関説はいけないということを各学校に通牒してあるのだから、実際問題として機関説はなくなるであろうし、憲法の説明は元首とか総攬という用語になるのではないかと思う」

達吉も声明を発表した。しかし、この声明が物議をかもすことになる。

天皇機関説事件(6)──美濃部達吉遠望(77) [美濃部達吉遠望]

天皇機関説排撃の活動をつづけていたのは右翼言論界や政友会だけではない。もっとも熱心だったのは陸軍である。

『昭和天皇実録』には、こんな記録がある。

〈(7月)9日火曜日 朝の天機奉伺(てんきほうし)の際、侍従武官長本庄繁より、天皇機関説の論議につき、陸軍としては建軍の本義に悖(もと)るため放任しがたい旨、及び枢密院議長一木(いつき)喜徳郎ほか個人に累の及ぶことではないと考える旨の言上を受けられる。午後、侍従武官長をお召しになり、天皇機関説を明確な理由なく悪いとする時には必ず一木等にまで波及する嫌いがある故、陸軍等において声明をなす場合には、余程研究した上で注意した用語によるべきとのお考えを述べられる。〉

陸軍は何としても天皇機関説を排除するつもりだった。天皇にはそれを止める権限はない。ただ、陸軍による排撃が一木喜徳郎をはじめとして宮中側近におよぶことを恐れていた。

この日、衆議院議員の江藤源九郎は内大臣府に国体明徴及び皇威の振張に関する請願書を提出した。ちなみに江藤源九郎は江藤新平の甥(おい)にあたる。

7月16日、陸軍では教育総監の真崎甚三郎が更迭され、渡辺錠太郎(じょうたろう)が後任となった。

陸軍内では林銑十郎(せんじゅうろう)陸相、永田鉄山陸軍省軍務局長を代表とする「統制派」と荒木貞夫前陸相、真崎甚三郎教育総監を代表とする「皇道派」の対立が激しくなっていた。

真崎更迭の背景には、陸軍首脳部が真崎の過激な機関説排撃活動を抑えようとした向きもある。前年11月の青年将校によるクーデター未遂計画「十一月事件(士官学校)」の責任をとらせたという面もあったかもしれない。

いずれにせよ、真崎の更迭により、陸軍内の皇道派と統制派の対立はより深まっていた。

それでも陸軍全体として、天皇機関説排撃の総意は変わらない。

7月30日、林陸相は岡田首相と会見し、政府は機関説を一掃する曖昧模糊(あいまいもこ)ならざる声明を出すべきだと、全陸軍の総意を伝えた。

政友会は7月31日に議員総会を開き、次の決議を採択した。

「現内閣は天皇機関説排撃の誠意なし。国家のため深憂に堪えず。わが党は国民と共にこれが解決に邁進す」

こうして、政府はついに何らかの声明を出さざるを得ないところまで追いつめられていく。

8月3日、政府は次のような声明を発表した。いわゆる国体明徴声明である。

〈恭(うやうや)しく惟(おもん)みるに、我が国体は天孫降臨の際下し賜える御神勅に依(よ)り昭示せらるる所にして、万世一系の天皇国を統治し給い、宝祚(あまつひつぎ)の隆(さかえ)は天地と共に窮(きわまり)なし。されば憲法発布の御上諭に「国家統治の大権は朕(ちん)が之を祖宗に承けて之を子孫に伝うる所なり」と宣い、憲法第一条には「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」と明示し給う。即ち大日本帝国統治の大権は厳として天皇に存すること明(あきらか)なり。若(も)し夫(そ)れ統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為(ため)の機関なりと為すが如きは、是れ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆(あやま)るものなり。

近時憲法学説を繞(めぐ)り国体の本義に関聯(かんれん)して兎角(とかく)の論議を見るに至れるは寔(まこと)に遺憾に堪えず。政府は愈々(いよいよ)国体の明徴に力を効(つく)し其の精華を発揚せんことを期す。乃(すなわ)ち茲(ここ)に意のある所を述べて広く各方面の協力を希望す。〉

おごそかな政治劇が演じられている。

天皇の神聖さと天皇が帝国統治の大権を有することが強調される。さらに天皇の統治権を否定し、天皇をただの機関とみなす天皇機関説はまちがっていることが述べられる。そして、政府は日本が天皇の国であることを明らかにし、ますます国威の発揚に努めることを宣言して、声明としている。公式に天皇機関説を否定することが声明の主要目的だった。

後世からみれば、この声明は、開明的な立憲君主制から軍事的な天皇親政ファシズム体制への移行を画するものだったということができる。しかし、当時はその移行はまだ荘重であいまいな文飾のなかに包まれていたのである。

国体明徴声明が発表されたあと、記者団にたいし、岡田首相はこの声明を着々と実行していきたいと述べたうえで、金森法制局長官は更迭しないし、まして一木枢密院議長は長年宮中に奉仕された人だから、この問題が氏に影響を及ぼすことはないと語った。とりわけ一木に関しては、昭和天皇の意向を反映した発言だった。

政府の国体明徴声明により、天皇機関説は公式に否定され、これにより半年以上にわたる騒ぎは完全に収まったかにみえた。陸海相も一応、満足の姿勢を示した。政友会の山本悌二郎(ていじろう)も声明は第一歩で、これから監視を強めなければならないと語りつつも、とりあえず政府の声明を評価した。

しかし、右翼団体や軍の青年将校、在郷軍人会の一部、政友会のタカ派はこれだけでは収まらない。かれらは機関説の絶滅を叫び、かつて機関説を論じた一木枢密院議長と金森法制局長官の処断を求め、早急に美濃部自身の司法処分を実施せよと迫った。なかには美濃部を極刑、すなわち死刑にせよと主張する者もいたくらいである。

国体明徴声明から4日後の8月7日、茅ヶ崎の別荘に滞在していた達吉は、「東京日日新聞」の記者に現在の心境を語っている。

翌日、掲載された記事によると、こんなふうに語ったらしい。

〈私はこれまで三十何年かというもの学問生活をして来た。ただひたすらに学問に精進してきた。その結果として私の学問上の信念を書いたものが万一刑に触れるということであれば、いかにも恐懼(きょうく)の至りで甘んじて刑に服するのほかはありません。私はただ今でも自分の説は正しいと思っているので、それが罪を構成しようとは全然考えていません。〉

あくまでも自分の説は正しいと述べている。達吉は4月6日に検事局の取り調べを受けたものの、それから4カ月たっても、司法処分はまだ決まっていなかった。その意味でも、憂鬱な日々がつづいていた。しかし、覚悟はしていた。

記事によると、達吉はさらにこう語っている。

〈これまでの学問的生活の結果が一刑事被告人として終るのは感慨無量です。しかし、今後も学問を生命とすることは変りません。貴族院議員を辞するように各方面から勧められていますが、私は正しいと思っているから辞するつもりはありません。しかし体刑を受ければ当然免ぜられます。〉

達吉は自分は正しいから、みずから貴族院議員を辞するつもりはないと語っている。

〈海も松がよみがえりました。海辺へ行こうにも護衛つきでは出かける気になりません。ただジッとしています。ジッとして何もしない。何もいわない。いいたくない。〉

せっかく夏の茅ヶ崎の別荘にいるのに、海辺を散歩することもできない。家にじっとしていると、憂鬱な気分がつのってくる。

それでも、菊池武夫の攻撃にたいして、議会で異例の発言をしたのは正しかったと思っている。

〈議会での一身上の弁明がこうした波瀾(はらん)を生んだとしても、やっぱり私はあの時言ってよかったと思っています。私は誰かに相談すればキッと留められると思いましたから、全く単独の意思でやりました。発言を通告した時、事務局の人は留めたのですが、学匪(がくひ)と罵られては起たないわけには行きませんでした。外国なら決闘するところです。〉

議会で発言したあと、達吉の身辺は暴風に見舞われたが、それでも沈黙を選ばなかったのは、学者としての自負があったからだ。達吉はあくまでも自分の説が正しいと思っている。日本は絶対君主の国ではない。近代の立憲君主国だからこそ、政府もあり、議会もあり、国民の権利も守られているのだ。たとえ満州事変後の戦時だとしても、天皇の名のもとに国全体を軍が統制することをを容認するわけにはいかない。

すでに政府が国体明徴声明を出したというのに、8月末になっても、天皇機関説撃滅運動の余震はつづいている。

帝国在郷軍人会は8月27日に東京・九段の軍人会館で全国大会を開き、「天皇の尊厳を冒瀆(ぼうとく)し奉り、統帥の大権を紊(みだ)り、我が国体を破壊せんとする」天皇機関説の排撃する決意を宣明した。

政友会の国体明徴委員会のメンバーも、一木枢密院議長や金森法制局長官の辞任を求めて、執拗な活動をつづけていた。

機関説排撃の動きが収まらないなか、4月に美濃部を取り調べた検察当局は、依然として結論をだせないままでいたが、あらためて達吉の「最近の心境」を聴くことにした。

達吉は9月14日にふたたび検事の取り調べを受けることになった。

天皇機関説事件(5)──美濃部達吉遠望(76) [美濃部達吉遠望]

4月9日の著書発禁通知を受けて、新聞各社は竹早町の美濃部宅に押しかけ、達吉の談話をとっている。そのころ主要新聞社の記者は、まだ達吉に同情的な姿勢を示していた。

10日の「東京日日新聞」によると、発禁通知の感想を聞かれた達吉は、こう答えている。

〈別に感想はない。法律の適用によって行われる制裁は甘んじてうけるよりほかに途はないのだ。

発禁になった逐条憲法精義は12版、憲法撮要は5版を重ねている。いずれも十数年前から発刊しているのに、今日になって何故制裁をうけねばならぬのだろう。あの著書が法令にふれるものなら、今日までみのがして来た歴代の内務大臣には当然責任があるだろう。また自分の学説が悪いというのなら、昨年まで長い間大学教授として憲法講座をうけもった自分を処分しなかった歴代の大学総長や文部大臣にも必然的に責任が生ずるだろう。ここに不可解な点があるのだ。〉

そんなふうに話しながら、達吉の口調は次第に昂奮を帯びてくる。伊藤博文の『憲法義解』も国家法人説にもとづいており、そこにも「機関」の文字が使われていると指摘したあと、無念の思いがあふれでた。

〈機関説が悪いから自分の著書を発禁処分に付するなら、伊藤公の憲法義解は一体どうなるのだろう。自分の思想なり学説を文字の上に表現するのに不穏当の字句があるのなら改訂するに吝(やぶさか)ではないが学説は断じて曲げるわけにはゆかぬ。この意味はこの間検事局でも縷々(るる)述べておいたが、いよいよ発禁処分になった以上は適当の機会に内務当局にその理由を尋ねてみたいと思っている。著書が発禁になろうとも貴族院議員やその他の栄職を進んで辞する考えはない。しかし商大や早稲田、中央大学などに有する講座は自然辞退するとおなじような結果になるかも知れぬ。それらの講座は自分もかねてから適当の機会に辞めたいと希望していたから、大して問題ではない。身辺の危険さえなければ、転地して静養したいとも思っているが、それも意にまかせぬでネ。憂鬱な日がつづきますネ。〉

達吉はあらためて自分の学説を曲げないことを強調しながらも、東京商大(現一橋大)や早稲田大学、中央大学の講師は辞任せざるをえないだろうと話している。

10日、岡田首相は美濃部の著書発禁処分を昭和天皇に報告した。岡田自身はこれによって天皇機関説問題が収束することを期待していた。

美濃部の著書発禁処分を受けて、文部大臣は全国の教育機関に国体明徴の訓令を発した。いわく「我が尊厳なる国体の本義を明徴にし、之(これ)に基づき教育の刷新と振作とを図り、以(もっ)て民心の嚮(むか)う所を明(あきらか)にするは文教において喫緊の要務とする所なり」。

空疎で持って回った漢文調の言い回しは、要するに、学校で天皇機関説を教えてはならないという指示である。

この訓令にもとづき、多くの大学が今年度は憲法講座を休講とするか、講師を変更するかの措置をとった。高等文官試験の憲法学科委員も大幅に入れ替えられた。

こうした一連の措置により、事態は収まるかにみえた。

政府の対応への批判がなかったわけではない。

たとえば「東京朝日新聞」は4月12日の社説で、「政府は今回の事件によって、憲法学説の国定を試みた」といえるが、その根拠はいっこうに明らかではなく、その対策は成り行きの一時しのぎにとどまっていると論じた。

東大教授の河合栄治郎は、4月15日付の「帝国大学新聞」で、「美濃部問題」を取りあげ、この問題は憲法学説にとどまらず、「一般学徒にとって看過すべからざる普遍性の課題を提起している」と論じた。

河合は美濃部問題には、科学と信仰の衝突、法律学説の取り扱いといった課題に加え、そもそも美濃部学説が正当に理解されたかどうか、さらには美濃部学説の処置が適当かどうか、この事件の扱いがはたして賢明だったかという課題があるとして、一連の政治的な動きを批判した。天皇機関説をろくに理解しようともせず、それを頭から国体違反と決めつけ、威圧と強制によって学説を駆逐しようとする姿勢に強い懸念を示したのである。

だが、美濃部を擁護しようとする声は広がらない。むしろ、政府の対応を軟弱とみる軍部や政党の強硬派、右翼団体が、さらに美濃部批判の勢いを強めていった。

帝国在郷軍人会はすでに天皇機関説排撃声明を陸海軍大臣に提出していたが、4月15日に「大日本帝国憲法に関する見解」と題するパンフレットを発行し、各方面に広く配布した。そこには、天皇機関説が国体を傷つけるものであって、「吾人(ごじん)は、速(すみや)かに斯(か)かる迷妄の説を一掃するのみならず、其(その)説が由来する所の背後の思想を是正するの要を痛切に感ずる次第である」と記されていた。

昭和天皇は在郷軍人会のパンフを読み、4月24日に侍従武官長の本庄繁を呼んで、このようなパンフを出すのは在郷軍人として、やりすぎではないかと述べている。

本庄繁の日記は、このときの天皇の発言をこう記録する。

「軍部にては機関説を排撃しつつ、而(しか)も此(かく)の如き、自分の意思に悖(もと)る事を勝手に為すは即ち、朕(ちん)を機関説扱と為すものにあらざるなき乎(か)との仰せあり」

軍部は機関説を排撃して、自分の意に沿わない勝手な活動をおこなっている。それこそ天皇である自分を機関扱いしているのではないか、と昭和天皇は皮肉な言い方で軍の動きを批評したのである。

4月8日にも、天皇は天皇機関説を排撃する陸軍の真崎教育総監の訓示にふれ、機関説は国体に反するとは考えられないという意見をもらしていた。そのころ天皇は来日した満州国皇帝溥儀の接遇で多忙をきわめていたが、その後、本庄が真崎と会い、訓示について説明を受け、それを天皇に報告したときも「天皇主権説が紙上の主権説にあらざれば可ならん」と「半ば諧謔的に」述べたという(4月19日)。

軍のいう天皇主権説が紙上の主権説でなければよいのだが、という感想は、軍が機関説の排撃を通じて、天皇を単なるお飾りに祭りあげようとしているのではないかという懸念を示したものといってよい。

さらに天皇は陸軍の憲法解釈に関するパンフレットを読み、本庄にその感想をことことこまかに述べている。たとえば、国家主権説をデモクラシーと非難するのはおかしいし、今日何もかもが個人主義になっているという批判もあたらない。とりわけ天皇機関説を批判するにあたって一木喜徳郎(枢密院議長)の名前を挙げているのは問題がある。それによって、意外の事件を惹起(じゃっき)する恐れがある。本庄はこの「御説示」にたいし恐懼(きょうく)し、とりわけ一木の件は陸軍当局に注意したと記している。

昭和天皇の意向としては、これ以上、軍が天皇機関説を排撃することをやめさせたかったにちがいない。しかし、そうした天皇の個人的意向は恐懼して受けとめられるだけで、受け入れられることはない。そのこと自体、天皇が国家の機関であることを示していた。天皇はのちに、天皇の意に従わないくせに天皇主権というのは矛盾ではないかという感想ももらしている。

昭和天皇が懸念をいだいたにもかかわらず、天皇機関説排撃の声はやむことがなかった。

「維新」「国策」「明倫」といった右翼系雑誌は、天皇機関説排撃ののろしを高く上げ、扇動的な文言を流しつづけていた。いわく、天皇を機関とする言い方は日本国民の情緒に空寒い感じを与える、天皇機関説は天皇を会社の社長扱いするものだ、天皇機関説はあたかも天皇が国家の道具であり、国民に使役されるかのような印象を与える、天皇機関説は拝外主義者、亡国主義者の妄説だ、美濃部の思想は個人主義と自由主義の謬説にもとづいている、などなど。

雑誌「維新」は天皇機関説批判特集を組んだ。そのなかで五百木(いおき)良三は、美濃部一派の学説は「浅劣無価値の愚論」だが、このような愚論がまかり通ってきたこと自体が重大な問題だと論じ、菊池武夫は、こうした「帝国の根本観念を破壊する学説」を注入してきたのは「赦(ゆる)すべからざる叛逆」だと決めつけた。三室戸敬光(みむろと・たかみつ)は美濃部の司法処分を求め、井田磐楠(いだ・いわくす)も美濃部の貴族院議員辞職を勧告した。江藤源九郎も天皇機関説は西洋の革命思想に根ざしており、共産主義と何ら変わりないと吠え立てた。

若槻礼次郎に代わり町田忠治が総裁となった民政党が天皇機関説問題に消極的だったのにたいし、議会で多数議席をもつものの野党となった政友会は、鈴木喜三郎総裁のもと積極的に機関説排撃の音頭を取った。

政友会は民政党の同意を得られないまま5月31日、単独で岡田首相に「国体明徴の声明書」を手渡した。

それは第67議会で提出された「国体明徴に関する決議」を踏まえて、政府があいまいな態度をやめ、断乎として天皇機関説排撃の方針を表明し、国民を納得させるべきだ、とあらためて主張するものだった。

岡田自身は本音としては、美濃部の著作を発禁に処し、文部大臣が全国の教育機関に訓令を発した段階で、あとは事態が次第に収束していくことを期待していたといえるだろう。しかし、いったんついた天皇機関説排撃の火の手はなかなか収まらない。

山本禎二郎(ていじろう)をはじめとする政友会の国体明徴対策実行委員会のメンバーは、6月末に岡田首相のもとを訪れ、天皇機関説は国体の本義に反するという声明を出せと迫った。だが、岡田は煮え切らない態度を示し、一木枢密院議長にたいしても何か処置を求めるつもりはないと答えた。

すると、7月にはいって、同委員会の竹内友治郎、猪野毛利栄(いのけ・としえ)、宮沢裕などの政友会委員は、小原法相や松田文相、後藤内相、大角海相、林陸相のもとを連日次々と訪ね、天皇機関説の排除と美濃部の処分を迫るのだった。

いったん動きはじめた天皇機関説排撃の政治の勢いは、もはやとまらない。いきつくところまでいくほかなくなっている。